1. 概要

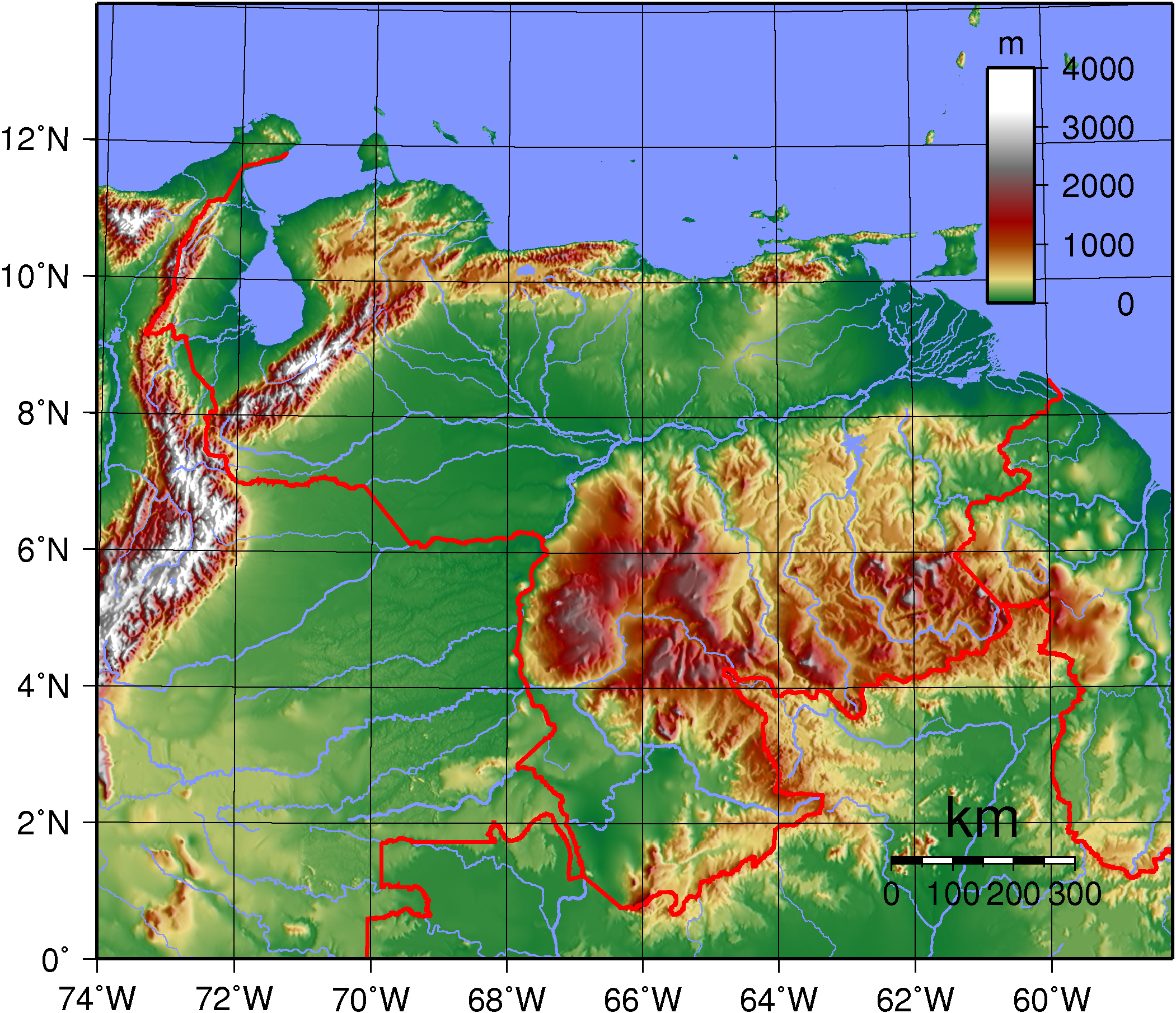

ベネズエラ・ボリバル共和国は、南アメリカ大陸北部に位置する連邦共和制国家である。カリブ海と大西洋に面し、西にコロンビア、南にブラジル、東にガイアナと国境を接する。アンデス山脈の支脈、広大なリャノ(平原)、アマゾン熱帯雨林の一部、ギアナ高地のテーブルマウンテン(テプイ)など多様な地形を持つ。首都はカラカス。

16世紀からスペインの植民地支配を受け、1811年に独立を宣言、シモン・ボリバルの指導下で1821年に独立を達成した。19世紀は政情不安とカウディーリョによる支配が続き、20世紀初頭の石油発見後は経済が大きく変貌。石油収入は一時的な繁栄をもたらしたが、経済の石油依存と政治・社会問題が絡み合い、特に20世紀末以降は深刻な政治・経済危機に直面している。ウゴ・チャベス政権の「ボリバル革命」やニコラス・マドゥロ政権下での経済悪化、人道的危機、国民の国外流出は、国の現代史における重要な局面である。

政治体制は大統領制で三権分立を原則とするが、近年の民主主義の後退や人権状況の悪化が国際的に懸念されている。経済は石油に大きく依存し、社会はメスティーソが多数を占める多民族国家で、スペイン語が公用語。エル・システマなどの音楽教育やミス・コンテストでの成功など、文化面でも知られる。

2. 国名

ベネズエラの公式国名はベネズエラ・ボリバル共和国(República Bolivariana de Venezuelaレプブリカ・ボリバリアーナ・デ・ベネスエラスペイン語)である。通称はベネズエラ(Venezuelaベネスエラスペイン語)。日本語の公式表記も「ベネズエラ・ボリバル共和国」であり、一般には「ベネズエラ」と略される。

「ベネズエラ」という国名の由来については、いくつかの説が存在する。最も広く知られている説は、1499年にこの地を訪れたアメリゴ・ヴェスプッチとアロンソ・デ・オヘダの探検隊が、マラカイボ湖畔のグアヒーラ半島に見られた先住民の水上家屋群を見て、イタリアの都市ヴェネツィアを想起し、イタリア語で「小さなヴェネツィア」を意味する「Venezuolaイタリア語」と名付けたというものである。これがスペイン語化して「Venezuelaスペイン語」となったとされる。

もう一つの説は、ヴェスプッチとオヘダの探検隊の一員であったマルティン・フェルナンデス・デ・エンシソが、その著作『Summa de Geografíaスペイン語』の中で、探検隊が出会った現地の先住民たちが自らを「Veneciuelaスペイン語」と呼んでいたと記述していることに基づく。この説によれば、「ベネズエラ」という名前は先住民の言葉に由来することになる。

「ボリバル」の部分は、南アメリカの解放者として知られるシモン・ボリバルに敬意を表して、1999年の憲法改正時にウゴ・チャベス政権によって加えられたものである。これは、ボリバルの理想と独立の精神を国家の基本理念として掲げることを意図している。

過去の公式国名には、Estado de Venezuelaエスタード・デ・ベネスエラスペイン語(ベネズエラ国、1830年-1856年)、República de Venezuelaレプブリカ・デ・ベネスエラスペイン語(ベネズエラ共和国、1856年-1864年、1953年-1999年)、Estados Unidos de Venezuelaエスタードス・ウニードス・デ・ベネスエラスペイン語(ベネズエラ合衆国、1864年-1953年)などがある。

3. 歴史

ベネズエラの歴史は、コロンブス以前の先住民文化の時代から始まり、スペインによる植民地化、独立闘争、19世紀の内戦と独裁、20世紀の石油発見と民主主義の試み、そして近年のボリバル革命とそれに続く政治・経済危機へと展開してきた。これらの時代を通じて、ベネズエラ社会は大きな変革を経験し、民主主義、人権、社会正義をめぐる課題に直面し続けている。

3.1. 先コロンブス期

ヨーロッパ人が到来する以前のベネズエラ地域には、多様な先住民文化が存在していた。考古学的証拠によれば、約15,000年前から人類がこの地に居住していたことが示されている。西ベネズエラのペデレガル川流域の段丘からは石器が発見されており、北西部では紀元前13,000年から紀元前7,000年にかけての後期更新世の狩猟用具(槍先など)が見つかっている。

スペインによる征服以前のベネズエラの人口については正確には不明だが、約100万人と推定されている。今日知られている先住民族に加え、カリーナ族(カリブ族)、アウアケ族、カケティオ族、マリチェ族、そしてティモト・クィカ族などが存在した。ティモト・クィカ文化は、コロンブス以前のベネズエラで最も複雑な社会を形成しており、計画的に建設された恒久的な村落があり、その周囲には灌漑された段々畑が広がっていた。彼らの住居は石と木で造られ、茅葺きの屋根を持っていた。彼らは平和的で、農耕に依存して生活していた。地域の特産物にはジャガイモやウルコ(ullucoスペイン語)などがあった。彼らは土器を中心とした芸術品を残したが、大規模なモニュメントは残されていない。植物繊維を紡いで布や住居用のマットを織っていた。ベネズエラ料理の主食であるアレパを発明したのも彼らだとされている。

征服後、主にヨーロッパから持ち込まれた感染症の蔓延により、先住民の人口は著しく減少した。コロンブス以前の人口分布は、西側でトウモロコシを栽培し、東側でキャッサバを栽培する二つの主要な南北軸が存在した。広大なリャノ(平原)の多くは、焼畑農業と定住型農業の組み合わせによって耕作されていた。

当時の先住民たちは、陶器製の偶像や岩面彫刻(ペトログリフ)などの文化的遺物を残しており、これらは彼らの信仰や宇宙観を反映している。これらの文化は、後のベネズエラのアイデンティティ形成にも影響を与えている。

3.2. スペイン植民地時代と独立

ベネズエラのスペイン植民地時代は、16世紀初頭のスペイン人による探検と入植に始まり、19世紀初頭の独立戦争によって終焉を迎える。この時代は、先住民社会の変容、プランテーション経済の発展、そして独立と共和制への希求といった特徴を持つ。

3.2.1. 植民地支配

1498年、クリストファー・コロンブスは第3回航海の途上でオリノコ川デルタ付近を航行し、パリア湾に上陸した。コロンブスは、大量の淡水が海に流れ込む様子に驚嘆し、ここが地上の楽園であるとイサベル1世とフェルナンド2世に報告した。

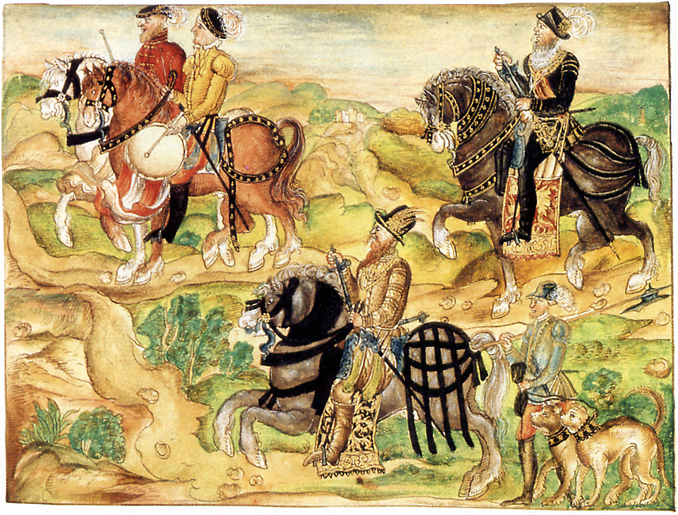

スペインによるベネズエラ本土の植民地化は1522年に始まり、現在のクマナ市に南アメリカ大陸初の恒久的入植地が設立された。16世紀、スペイン王はドイツのヴェルザー家に利権を与え、1528年から1546年までクライン・ヴェネーディヒ(小ヴェネツィア)と呼ばれるドイツ植民地がベネズエラを統治した。ヴェルザー家はハプスブルク家の銀行家であり、神聖ローマ皇帝カール5世(スペイン王カルロス1世)の資金調達者であった。カール5世は彼らに、エル・ドラード(黄金郷)の探索を含む領土の探検、統治、植民地化の権利を与えた。最初のエクスペディションはアンブロシウス・エインガーによって率いられ、1529年にマラカイボを設立した。しかし、ヴェルザー家の支配は長続きせず、スペイン王室が統治権を取り戻した。ヴェルザー家はドイツ人鉱夫や4000人のアフリカ人奴隷をサトウキビプランテーションのために移送したが、多くのドイツ人入植者は熱帯病や先住民との戦闘で命を落とした。

16世紀後半から17世紀初頭にかけて、グアイカイプロ(1530年頃-1568年)やタマナコ(1573年没)といった先住民の首長(カシケ)たちはスペインの侵略に抵抗したが、最終的には制圧された。多くの先住民族がカトリックに改宗させられた。カラカス、チャカオ、ロス・テケスといった地名には、抵抗した部族や指導者の名残が見られる。初期の植民地は北部沿岸に集中したが、18世紀半ばにはスペイン人はオリノコ川沿いに内陸へと進出した。

スペインの東ベネズエラ入植地は新アンダルシア州に組み込まれた。16世紀初頭からサントドミンゴの王立アウディエンシアによって管理されていたベネズエラの大部分は、18世紀初頭にヌエバ・グラナダ副王領の一部となり、その後1777年に自治的なベネズエラ総督領として再編された。1567年に中央沿岸部に建設されたカラカスは、港町ラ・グアイラに近く、山脈に囲まれた谷間に位置し、海賊からの防御に優れ、より肥沃で健康的な気候であったため、重要な拠点となった。植民地時代のベネズエラ経済は、主にカカオを輸出するプランテーション農業に依存しており、これがクリオーリョ(植民地生まれのスペイン人)支配層の間でより大きな自由貿易への欲求を生んだ。

3.2.2. 独立戦争

18世紀末のフランス革命とその後のナポレオン戦争は、スペイン本国に大きな影響を与え、インディアス植民地における自治の動きを活発化させた。ベネズエラでは、1806年にフランシスコ・デ・ミランダ(アメリカ独立戦争やフランス革命にも参加したベネズエラ人元帥)が独立を試みるも失敗した。しかし、1810年にカラカスの市参事会がスペイン総督を追放し、1811年7月5日、ミランダとシモン・ボリバルらはベネズエラ第一共和国として独立を宣言した。これがベネズエラ独立戦争の始まりである。しかし、この共和国は1812年のカラカス地震とリャネーロ(平原の牧畜民)の反乱により崩壊した。

独立軍の新たな指導者となったシモン・ボリバルは、1813年にヌエバ・グラナダ(現在のコロンビア)から「敬服すべき戦役」を開始し、領土の大部分を奪還し、「解放者(エル・リベルタドール)」と宣言された。1813年8月7日にベネズエラ第二共和国が宣言されたが、王党派のカウディーリョ、ホセ・トマス・ボベスと彼のリャネーロ軍によって数ヶ月で崩壊した。

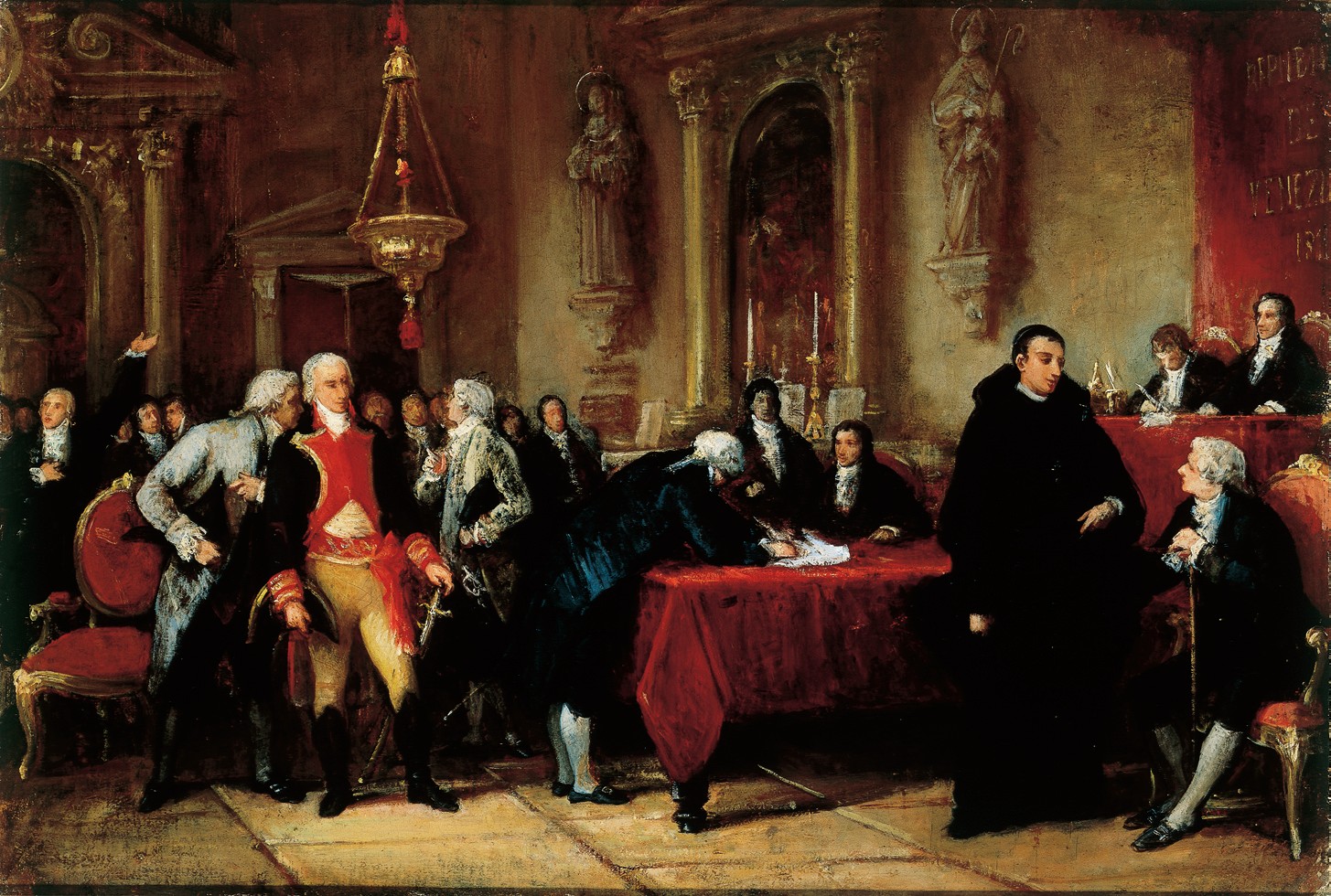

1814年にスペイン本国でのフランス侵攻が終結すると、パブロ・モリーリョ将軍率いる大規模な遠征軍が派遣され、失われた領土の奪還を目指した。1817年に戦況が膠着状態に陥ると、ボリバルは主にグアヤナ地方とリャノス地方の愛国者が支配する領土にベネズエラ第三共和国を再建した。しかし、この共和国も短命に終わり、2年後の1819年、アングストゥーラ会議においてベネズエラとヌエバ・グラナダの統合が宣言され、大コロンビア(コロンビア共和国)が形成された。

戦争は1821年6月24日のカラボボの戦いでの完全勝利と主権獲得まで続いた。1823年7月24日には、ホセ・プルデンシオ・パディーリャとラファエル・ウルダネタがマラカイボ湖の戦いで勝利し、ベネズエラの独立を確固たるものにした。ヌエバ・グラナダ議会はボリバルにグラナダ軍の指揮権を与え、彼は数カ国を解放し、大コロンビアを建国した。

ボリバルの副官であったアントニオ・ホセ・デ・スクレはエクアドルを解放し、ボリビアの第2代大統領となった。ベネズエラは1830年まで大コロンビアの一部であったが、ホセ・アントニオ・パエス率いる反乱により、9月22日に新たに独立したベネズエラの宣言がなされ、パエスは新国家ベネズエラの初代大統領となった。この20年間の戦争で、ベネズエラの人口の4分の1から3分の1(ヨーロッパ系ベネズエラ人の約半分を含む)が失われ、1830年には約80万人と推定された。ベネズエラの国旗において、黄色は国土の豊かさ、青はベネズエラとスペインを隔てる海、赤は独立の英雄たちが流した血を象徴している。

この独立の過程で、啓蒙思想の影響を受けた指導者たちは、個人の自由、法の支配、代議制といった民主主義の理念や、人権の普遍性といった思想を掲げた。しかし、これらの理念が独立後のベネズエラ社会に完全に根付くには、長い時間と多くの試練を要することになる。

3.3. 19世紀:内戦と軍事独裁

独立後の19世紀ベネズエラは、政治的混乱、内戦、そしてカウディーリョ(地方軍閥のボス)による軍事独裁が繰り返される時代であった。解放者シモン・ボリバルが描いた統一ラテンアメリカの夢は潰え、国内では権力闘争が絶えなかった。

独立の英雄であるホセ・アントニオ・パエスは、1830年から1863年の間に3度大統領を務め、合計11年間政権を担った。彼の時代は、保守派と自由派の対立が激化し、社会は不安定であった。奴隷制度は1854年に廃止されたが、多くの民衆は依然として貧困と抑圧に苦しんでいた。

この政治的対立は、ついに連邦戦争(1859年-1863年)として知られる大規模な内戦へと発展した。この戦争は、中央集権体制を目指す保守派と、連邦制を主張する自由派との間で戦われ、国土は荒廃し、多くの人命が失われた。戦争の結果、自由派が勝利し、一時的に政治的安定がもたらされるかに見えた。

しかし、その後もカウディーリョによる支配は続いた。19世紀後半には、アントニオ・グスマン・ブランコが台頭し、1870年から1887年の間に13年間、独裁者として君臨した。彼は国の近代化を進め、公共事業や教育改革を行った一方で、反対派を弾圧し、個人の自由を制限した。彼の統治下では、表面的な安定とは裏腹に、民衆の生活は依然として厳しく、人権状況も改善されなかった。

1895年には、イギリス領ギアナ(現在のガイアナ)との国境地帯であるグアヤナ・エセキバ地方の領有権をめぐる長年の紛争が、いわゆる「1895年のベネズエラ危機」として表面化した。ベネズエラは、この問題がアメリカ合衆国のモンロー主義に違反すると主張し、アメリカの仲介を求めた。最終的にイギリスは仲裁を受け入れたが、1899年のパリ仲裁裁判所の裁定では、紛争地域の大部分がイギリス領ギアナに帰属するとされた。

1899年、シプリアーノ・カストロが友人のフアン・ビセンテ・ゴメスの助けを借りてカラカスで権力を掌握した。カストロはベネズエラのかなりの対外債務を不履行とし、内戦に巻き込まれた外国人への賠償金の支払いを拒否した。これが1902年から1903年のベネズエラ危機を引き起こし、イギリス、ドイツ、イタリアが海上封鎖を実施した後、ハーグの常設仲裁裁判所での国際仲裁が合意された。1908年にはオランダとの間で新たな紛争が発生したが、カストロが治療のためにドイツへ向かった際に、フアン・ビセンテ・ゴメス(1908年-1935年)によって速やかに打倒された。

19世紀を通じて、ベネズエラの民衆は度重なる内戦と独裁政治により、経済的困窮と社会不安に苦しんだ。人権はしばしば無視され、政治参加の機会も限られていた。この時代の経験は、20世紀以降のベネズエラの民主主義と人権をめぐる闘いの背景となっている。

3.4. 20世紀:石油発見と民主主義の試み

20世紀初頭のベネズエラは、フアン・ビセンテ・ゴメス(1908年-1935年)による長期独裁政権下にあり、依然として農業中心の経済であった。しかし、第一次世界大戦中にマラカイボ湖で大規模な油田が発見されたことは、ベネズエラの社会と経済に劇的な変化をもたらした。石油は急速に国の主要な輸出品となり、政府の歳入源となった。この「石油ブーム」は1980年代まで続き、1935年にはベネズエラの一人当たり国内総生産(GDP)はラテンアメリカで最高となった。ゴメスはこの恩恵を大いに受け、汚職が蔓延する一方で、新たな収入源は国家の中央集権化と権威の強化に役立った。

ゴメスは1935年に亡くなるまでベネズエラで最も強力な人物であり続けた。ゴメス主義独裁体制(1935年-1945年)はエレアサル・ロペス・コントレーラスの下で大部分が継続されたが、1941年からはイサイアス・メディナ・アンガリータの下で緩和された。アンガリータは全ての政党の合法化を含む一連の改革を認めた。第二次世界大戦後、南ヨーロッパや貧しいラテンアメリカ諸国からの移民がベネズエラ社会を著しく多様化させた。

1945年、軍民クーデターがメディナ・アンガリータを打倒し、民主行動党(AD)によるエル・トリエニオ・アデコ(1945年-1948年)と呼ばれる民主的統治期が到来した。当初はロムロ・ベタンクールが、その後ロムロ・ガジェーゴスが1947年ベネズエラ大統領選挙(ベネズエラ初の自由で公正な選挙)で勝利した。しかし、ガジェーゴスは1948年ベネズエラ・クーデターでルイス・フェリペ・ジョベラ・パエス、マルコス・ペレス・ヒメネス、そしてガジェーゴスの国防大臣カルロス・デルガド・チャルボーからなる軍事政権によって打倒された。

軍事政権(1948年-1958年)で最も強力だったのはペレス・ヒメネスであり、彼は1950年に誘拐未遂事件で死亡したチャルボーの死の背後にいると疑われた。政権が1952年ベネズエラ大統領選挙で予期せず敗北すると、結果を無視し、ヒメネスが大統領に就任した。ヒメネスは1958年1月23日に失脚した。

1958年以降、若い民主主義を強化する努力の中で、3つの主要政党(民主行動党(AD)、COPEI、民主共和同盟(URD)、ただしベネズエラ共産党は除く)が権力分担協定であるプントフィホ協定に署名した。ADとCOPEIは40年間にわたり政治状況を支配した。この時期、地域の大部分が軍事独裁政権に支配されていた中で、ベネズエラは例外的に民主的政府が続き、経済的繁栄を特徴としていた。しかし、石油に依存した経済構造は、国際価格の変動に脆弱であり、富の分配の不平等や汚職といった問題も依然として深刻であった。

労働者の権利向上や社会福祉の拡充を求める声も高まり、労働運動や市民運動が活発化した。これらの動きは、ベネズエラの民主主義をより実質的なものへと深化させる試みであったが、既得権益層との対立や経済的制約の中で、その道のりは平坦ではなかった。

1980年代の石油価格暴落と1990年代の経済ショックは、大規模な政治危機と広範な社会不安を引き起こした。これには1989年の致命的なカラカソ暴動、1992年の2度のクーデター未遂、そして1993年の公金横領容疑による大統領弾劾が含まれる。既存政党への信頼失墜は1998年ベネズエラ大統領選挙をもたらし、これがボリバル革命の触媒となった。革命は1999年の制憲議会から始まり、新憲法が制定された。政府のポピュリスト的な社会福祉政策は、石油価格の高騰によって支えられ、一時的に社会支出を増加させ、政権初期には経済的不平等と貧困を減少させた。しかし、2010年代には貧困が急速に増加し始めた。

3.5. ボリバル革命:チャベス時代

1998年のベネズエラ大統領選挙でウゴ・チャベスが当選し、翌1999年に新憲法制定のための制憲議会を招集したことから、「ボリバル革命」と呼ばれる左翼ポピュリズムの社会運動と政治プロセスが始まった。この革命は、シモン・ボリバルの名を冠し、チャベスと彼の支持者によれば、大衆民主主義、経済的独立、公正な歳入分配、そして政治腐敗の終焉といったボリバル主義を実現するための大衆運動を構築することを目指した。彼らはボリバルの思想をポピュリスト的な視点から解釈し、社会主義的なレトリックを用いた。これにより、現在まで続く「ベネズエラ・ボリバル共和国」が形成された。チャベス政権下では、ベネズエラはベネズエラ統一社会党(PSUV)が支配する一党優位政党制へと移行した。

チャベス政権は、石油価格の高騰を背景に、貧困層向けの社会プログラム「ボリバル・ミッション」を推進し、医療、教育、食糧配給などの分野で一定の成果を上げた。特に政権初期には、貧困率やジニ係数(所得格差を示す指標)が改善された。しかし、これらの成果は石油収入に大きく依存しており、持続可能性には疑問が投げかけられた。また、構造的な貧困や不平等(住宅、教育の質、雇用など)は依然として大きな課題として残った。

外交面では、チャベスはアメリカ合衆国を厳しく批判し、キューバやボリビアなど他のラテンアメリカの左派政権との連携を強化した。また、米州ボリバル同盟(ALBA)のような地域協力機構の設立を主導した。

しかし、政権運営は強権的であり、野党やメディアへの圧力、司法への介入などが批判された。2002年には軍事クーデターが発生し、チャベスは一時的に失脚したが、民衆のデモと軍の一部による支持により2日後に復権した。その後も、2002年から2003年にかけてのゼネスト(国営石油会社PDVSAのストライキを含む)や、2004年の大統領リコール国民投票など、政権は度々危機に直面したが、チャベスはこれを乗り切った。

2000年代後半から石油価格が下落し始めると、経済状況は悪化し、社会不安が高まった。政府の経済政策の失敗、過度な中央集権化、そして蔓延する汚職は、国の経済基盤を弱体化させた。チャベスは2006年と2012年の大統領選挙でも再選されたが、癌との闘病の末、2013年3月に死去した。彼の死は、ボリバル革命の将来、そしてベネズエラの民主主義と人権の行方に大きな不確実性をもたらした。

3.6. マドゥロ政権と政治・経済危機

ウゴ・チャベスの死後、2013年4月の大統領選挙で、チャベスが後継者として指名したニコラス・マドゥロが野党統一候補エンリケ・カプリレス・ラドンスキーに僅差で勝利し、大統領に就任した。しかし、選挙結果をめぐっては不正疑惑が指摘され、広範な抗議デモを引き起こし、これが現在まで続く深刻な国内危機の発端となった。

マドゥロ政権は、チャベス政権の社会経済政策(石油販売への依存と輸入品への依存)を引き継いだが、石油価格の国際的な下落、経済運営の失敗、そして蔓延する汚職により、ベネズエラ経済は急速に悪化した。2014年には景気後退に陥り、ハイパーインフレーションが発生、生活必需品の深刻な不足、GDPの大幅な減少、失業率の上昇、貧困の拡大、医療制度の崩壊など、国民生活は極度に困窮した。これらの要因が複合的に作用し、ベネズエラの難民危機として知られるラテンアメリカ史上最大規模の移民流出を引き起こし、770万人以上(人口の約20%以上)が国外へ避難した(2024年6月時点)。

政治的には、マドゥロ政権は権威主義的な傾向を強め、民主主義の後退が顕著になった。2015年ベネズエラ議会選挙で野党連合が国会(国民議会)の多数派を占めると、政権と議会の対立は激化。マドゥロ政権寄りの最高裁判所は、議会の決定を次々と無効化し、2017年には議会の権限を事実上剥奪する2017年ベネズエラ憲法危機を引き起こした。これに対し、国内外から強い批判が巻き起こった。同年、マドゥロ政権は物議を醸す形で制憲議会を招集し、この制憲議会が国民議会の権限を奪った。この動きは、ベネズエラが独裁体制へ移行するとの懸念を強めた。

人権状況も深刻に悪化し、報道の自由の抑圧、反体制派への政治的迫害、司法の独立性の侵害、超法規的殺害、恣意的拘束、拷問などが国際人権団体から報告されている。特に、2014年以降、反政府デモが頻発し、治安部隊による過剰な暴力で多数の死傷者が出た。野党指導者のレオポルド・ロペスやアントニオ・レデスマらが逮捕されたことは、国際的な非難を浴びた。

2017年、ベネズエラは格付け機関により債務不履行(デフォルト)状態にあると宣言された。アメリカ合衆国は、トランプ政権下でPDVSAやベネズエラ政府高官に対する経済制裁を強化し、2019年8月にはベネズエラに対する経済封鎖を課した。

3.6.1. 2019年以降の大統領地位をめぐる論争

2018年ベネズエラ大統領選挙でニコラス・マドゥロが再選されたが、選挙の公正性をめぐり国内外から広範な疑義が呈された。多くの主要野党候補が立候補を妨害されたり、選挙プロセス自体が不透明であると批判された。

2019年1月10日にマドゥロが2期目の大統領に就任すると、1月23日、野党が多数を占める国民議会の議長であったフアン・グアイドが、マドゥロの再選は無効であるとして、憲法の規定に基づき自身が暫定大統領に就任すると宣言した。

この宣言は、アメリカ合衆国、カナダ、欧州連合の多くの国々、そしてラテンアメリカの主要国など、50カ国以上から承認または支持を得た。これらの国々は、マドゥロ政権の正統性を否定し、グアイド暫定政権をベネズエラの唯一の正統な代表とみなした。

一方で、ロシア、中国、キューバ、トルコなどは引き続きマドゥロ政権を支持し、内政干渉であるとしてグアイドの動きを非難した。この結果、ベネズエラ国内では二つの政権が並立する異常事態となり、国際社会も対応が分かれた。

グアイド暫定大統領は、国内外からの支援を受け、マドゥロ政権に対する圧力を強めようとした。人道支援物資の国内搬入を試みたが、マドゥロ政権はこれを阻止した。国内では大規模な反政府デモが繰り返されたが、軍部はマドゥロ政権への忠誠を維持し、政権交代には至らなかった。

この大統領地位をめぐる論争は、ベネズエラの政治的・経済的危機をさらに深刻化させ、国民生活に多大な影響を与えた。国際社会の仲介努力も行われたが、両者の対立は根深く、解決の糸口は見出せない状況が続いた。グアイドの暫定大統領としての影響力は時間とともに低下し、2022年末には野党連合自身が暫定政府の解散を決定した。

3.6.2. 2024年の政治危機

2024年ベネズエラ大統領選挙は、ニコラス・マドゥロが3期連続の当選を目指して出馬し、主要野党連合である統一プラットフォームは元外交官のエドムンド・ゴンサレス・ウルティアを候補者として擁立した。当初、野党の有力候補と目されていたマリア・コリナ・マチャドは、政府によって公職追放処分を受け、立候補できなかった。選挙前の世論調査では、ゴンサレスがマドゥロを大きくリードしていた。

7月28日の投票後、政府が管理する全国選挙管理委員会(CNE)は、マドゥロが僅差で勝利したとする一部結果を発表した。これに対し、野党側は圧倒的多数の投票監視員から収集した集計結果を証拠としてゴンサレスの圧勝を主張し、選挙結果の不正を訴えた。

アメリカ合衆国、欧州連合、ラテンアメリカの多くの国々、そして米州機構(OAS)やカーター・センターなどの国際機関は、CNEが発表した結果の信頼性に強い疑念を表明し、詳細な投票データの公開を求めた。一部の国(ロシア、中国、キューバ、イランなど)はマドゥロの勝利を承認した。

選挙結果発表後、ベネズエラ国内各地で大規模な抗議デモが発生し、治安部隊との衝突により多数の死傷者や逮捕者が出た。政府はインターネットアクセスを制限し、ジャーナリストや人権活動家への圧力を強めた。

この選挙をめぐる論争は、ベネズエラの政治的・社会的分断をさらに深め、民主的プロセスの健全性に対する国際的な懸念を改めて浮き彫りにした。野党指導者ゴンサレスは、政府からの弾圧を避けるため、後にスペインへ亡命した。

3.7. 難民問題

ベネズエラの深刻な政治・経済危機は、21世紀において世界最大級の難民・移民流出を引き起こしている。この危機は、ハイパーインフレーション、食料・医薬品などの生活必需品の慢性的な不足、医療制度の崩壊、高い失業率、広範な暴力と治安悪化、そして政治的抑圧といった複合的な要因によって悪化してきた。

国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)や国際移住機関(IOM)の報告によると、2024年6月時点で770万人以上のベネズエラ人が国外へ流出しており、これはラテンアメリカ及びカリブ海地域における史上最大の人口移動となっている。これらの人々は、主に近隣のラテンアメリカ諸国(コロンビア、ペルー、エクアドル、チリ、ブラジルなど)や、カリブ海諸国、さらには北米(アメリカ合衆国、カナダ)やヨーロッパ(スペインなど)へ避難している。

避難民の多くは、劣悪な生活環境、食糧不安、医療アクセス欠如、そしてしばしば差別や外国人嫌悪に直面している。特に女性や子供、先住民、LGBTQ+といった脆弱な立場の人々は、人身売買、性的搾取、強制労働などの危険に晒されやすい。

受け入れ国は、大量の難民・移民の流入により、社会サービス(医療、教育、住宅など)、労働市場、インフラへの大きな負担を強いられている。多くの国は国際社会からの支援を訴えているが、必要な資金や資源は依然として不足している。

国際社会は、人道支援、保護、そして難民・移民の社会経済的統合を支援するための取り組みを行っている。UNHCRとIOMは、地域的な対応プラットフォーム(R4V)を共同で主導し、受け入れ国政府やNGOと協力して支援活動を展開している。しかし、問題の根本的な解決には、ベネズエラ国内の政治的安定と経済再建が不可欠であると指摘されている。

ベネズエラ政府は、当初、危機や難民流出の規模を否定または過小評価する傾向にあったが、近年では一部受け入れ国との間で、移民の帰還や二国間協力に関する協議も見られるようになった。しかし、国内状況の改善が見られない限り、難民・移民問題の解決は困難であると考えられている。

4. 地理

ベネズエラは南アメリカ大陸の北部に位置し、その本土は地質学的に南アメリカプレート上にある。総面積は 91.64 万 km2、陸地面積は 88.20 万 km2 であり、世界で33番目に大きな国である。国土は北緯0度から16度、西経59度から74度の間に広がる。

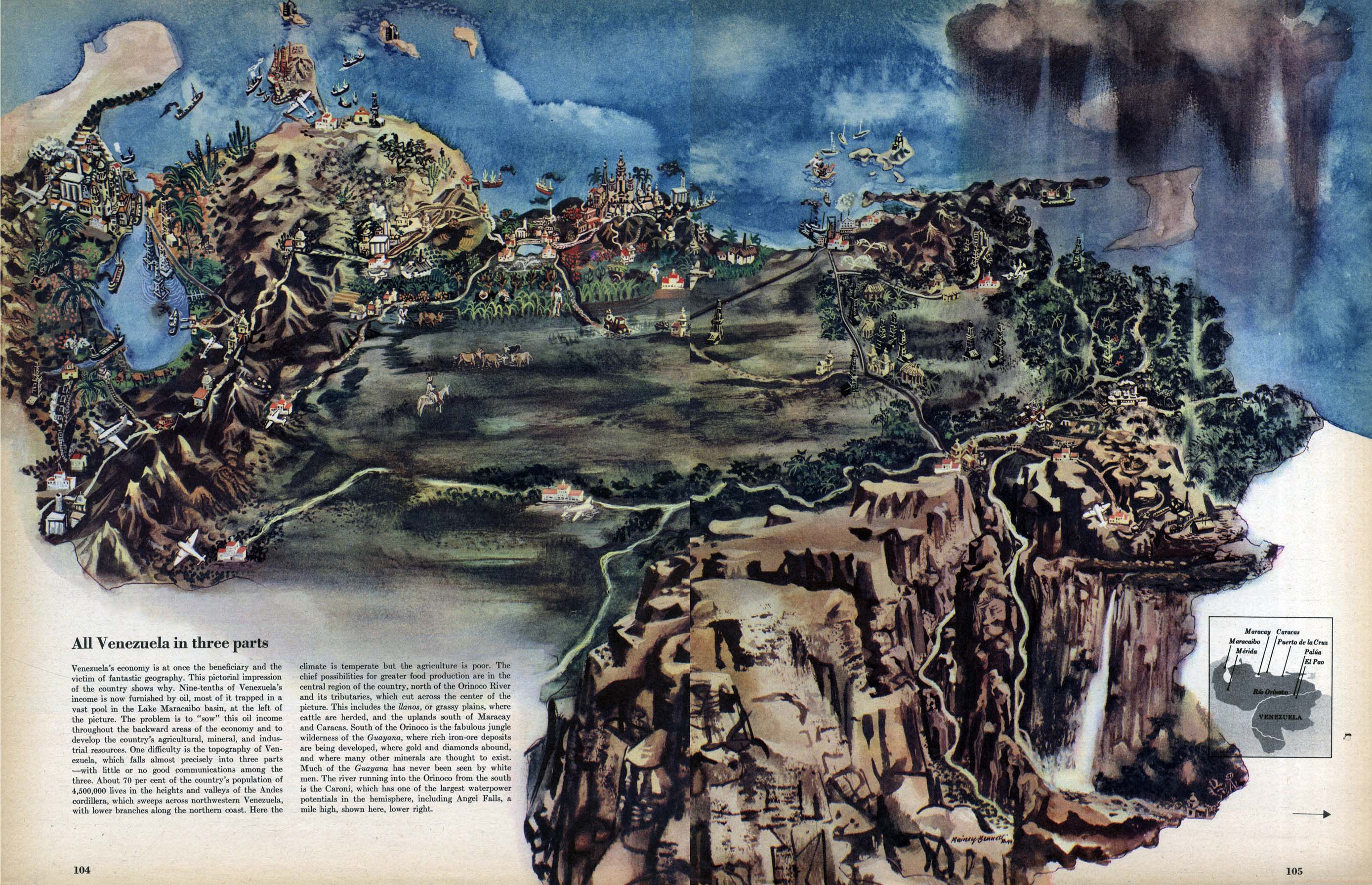

国土の形状はおおよそ三角形をしており、北側にはカリブ海に面する 2800 km に及ぶ海岸線があり、多数の島々が含まれる。北東部は北大西洋に面している。地理的には、主に4つの明確な地域に分けられる。

- 北西部のマラカイボ盆地。

- コロンビア国境からカリブ海沿岸に沿って東西に広がる北部山岳地帯。

- 中央ベネズエラの広大な平原(リャノ)。

- 南東部のギアナ高地。

北部山岳地帯は、南アメリカのアンデス山脈の最北東端の延長部分である。国内最高峰のピコ・ボリバル(4979 m)はこの地域にある。南には、起伏に富んだギアナ高地があり、アマゾン盆地の北端と世界で最も落差の大きい滝であるエンジェルフォール、そして「テプイ」と呼ばれる巨大なテーブル状の山々が含まれる。国土の中央部はリャノと呼ばれる広大な平原で特徴づけられ、西端のコロンビア国境から東のオリノコ川デルタ地帯まで広がっている。オリノコ川は、その豊かな沖積土壌とともに、国内最大かつ最も重要な水系を形成しており、ラテンアメリカで最大の流域の一つに源を発する。カロニ川やアプレ川も主要な河川である。

ベネズエラは西にコロンビア、東にガイアナ、南にブラジルと国境を接している。トリニダード・トバゴ、グレナダ、キュラソー、アルバ、リーワード・アンティル諸島といったカリブ海の島々がベネズエラ沿岸近くに位置する。ベネズエラは、ガイアナとは主にグアヤナ・エセキバ地域をめぐり、コロンビアとはベネズエラ湾をめぐって領土問題を抱えている。

4.1. 地形

ベネズエラの自然景観は、古生代以来現在の姿を形成してきたプレートテクトニクスの相互作用の産物である。形成された構造の上に、起伏と天然資源において区別される7つの物理的自然単位がモデル化されている。ベネズエラの地形には以下の特徴がある:いくつかの半島と島々を持つ海岸線、アンデス山脈の連なり(北部および北西部)、(山脈間の海岸にある)マラカイボ湖、オリノコ川デルタ、ギアナ高地を形成する台地と高原(テプイ、オリノコ川東部)地域(国の南東部の高原)。

南アメリカで最も古い岩石層は、ギアナ高地の複雑な基盤岩や、ベネズエラの海岸山脈および山脈地帯の結晶質岩石に見られる。ギアナ高地のベネズエラ部分は、片麻岩やその他の始生代の結晶質岩石からなる広大な花崗岩ブロックで構成され、その下には砂岩と頁岩粘土の層がある。花崗岩と山脈の核は、大部分が白亜紀の堆積層に挟まれており、背斜構造に褶曲している。これらの山系間には、第三紀および第四紀の礫、砂、粘土質マールで覆われた平野が存在する。窪地にはラグーンや湖があり、その中にはマラカイボ湖も含まれ、地表には第四紀の沖積堆積物が見られる。

主な地形区分は以下の通りである。

- ベネズエラ海岸山脈:ベネズエラの北部海岸沿いに延びる山脈。熱帯雨林、海岸景観、多様な動植物で知られる。山脈間の谷は肥沃な農地やコミュニティの拠点となっている。

- コロ地方(ララ=ファルコン高地):北西ベネズエラに位置し、高原と起伏のある丘陵が特徴。コーヒーやカカオ栽培が行われる。

- マラカイボ盆地:マラカイボ湖の盆地とベネズエラ湾周辺の平野を含む。北部は比較的乾燥し、南部は湿潤で沼地が多い。石油資源が豊富。

- ベネズエラ・アンデス:広大なアンデス山脈の一部で、そびえ立つ山頂、深い谷、肥沃な山間盆地が特徴。国内最高峰ボリバル山がある。最終氷期における氷河の侵食作用が地形形成に大きく関わっている。

- リャノス(ベネズエラ平原):広大な堆積盆地で、主に平坦な地形が特徴。季節的な洪水があり、雨季には広大な湿地帯となる。

- ギアナ楯状地(グアヤナ自然地域):数百万年にわたる地質学的プロセスによって形成された多様な地形。浸食準平原、険しい山脈、麓、そして象徴的なテプイ(テーブルマウンテン)を含む。

- オリノコ川デルタ:多数の水路、島々、移動する堆積物からなる複雑な地形。季節的な洪水と堆積物の影響を受ける動的な環境。

渓谷:

ベネズエラの領土において、渓谷は空間的な広がり以上に、人口の大部分と経済活動が集中する環境であるため、最も重要な景観タイプと言える。渓谷は、リャノスやマラカイボ湖の窪地といった広大な堆積盆地、そしてアマゾンの浸食準平原を除き、ほぼ全国土に存在する。ベネズエラの渓谷は主に河川型と氷河型の2種類に分類される。河川型が圧倒的に多く、氷河型はアンデス山脈の高地に限定され、その多くは約1万年から1万2千年前に終わった過去の地質時代の名残である。

アンデスの深く狭い渓谷は、海岸山脈の中央部にあるアラグアやカラボボの広い窪地や、モナガス州のメサ(台地)に囲まれた渓谷とは大きく異なる。温暖な気候のギアナの渓谷は、湿潤な環境によって温帯または寒冷なアンデスの渓谷と区別される。これらはまた、ララ州やファルコン州の半乾燥地帯の窪地とも異なる。

アンデスの渓谷は、周囲の山々が谷底から3,000から3,500メートルの相対高度でそびえ立つため、地形のエネルギーという点で最も印象的である。また、住居様式、土地利用形態、手工芸品生産、そしてこれらの活動に関連する伝統の点で最も絵になる渓谷でもある。

砂漠:

ベネズエラは多様な景観と気候を持ち、乾燥地帯も存在する。国内の主要な砂漠地帯は、ファルコン州のコロ市近郊にあるメダノス・デ・コロ国立公園である。この公園はベネズエラで最大の砂丘地帯であり、面積は91 km2に及ぶ。景観はサボテンやその他の乾燥に適応した植物(乾生植物)が点在し、砂漠に近い湿度ゼロの条件でも生き残ることができる。

砂漠の野生生物には、主にトカゲ、イグアナ、その他の爬虫類が含まれる。頻度は低いが、キツネ、オオアリクイ、ウサギなども生息している。また、タカ、マネシツグミ、ウロコバト、カンムリウズラなどの在来鳥類も存在する。

国内の他の砂漠地帯としては、スリア州北部のグアヒラ市にあるグアヒラ砂漠の一部、アプレ州のサントス・ルサルド国立公園内のメダノス・デ・カパナパロ、スリア州のサパラ島のメダノス、ララ州のアンドレス・エロイ・ブランコ市にある通称ウンディシオン・デ・ジャイ、そして同じくファルコン州のウルマコ層などがある。

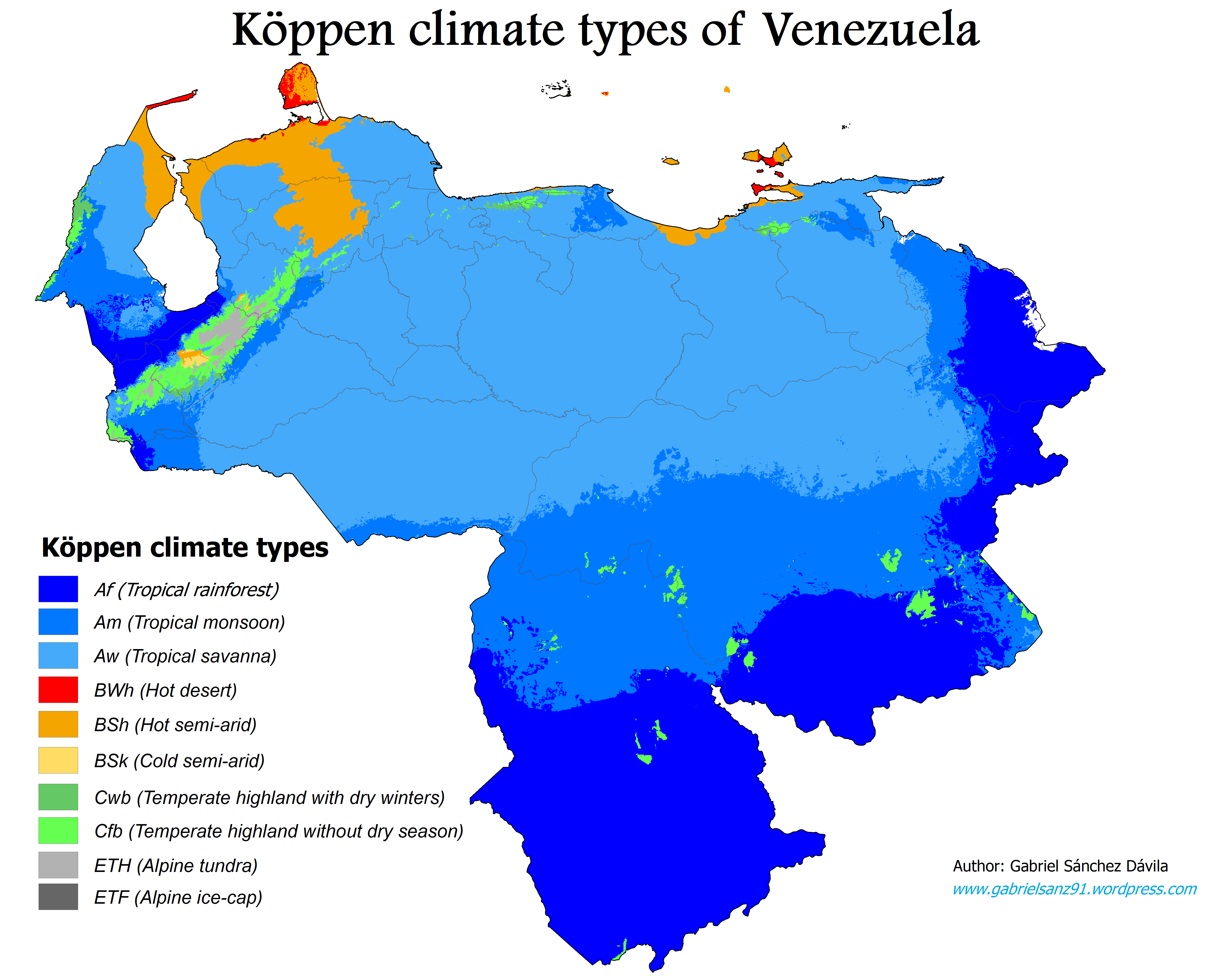

4.2. 気候

ベネズエラは全域が赤道から北緯12度付近までの熱帯に位置する。気候は、年間平均気温が35 °Cにも達する湿潤な低地平野から、年間平均気温が8 °Cの氷河や高地(「パラモ」と呼ばれる)まで多様である。年間降水量は、北西部の半乾燥地帯では430 mm、東端のオリノコデルタや南部のアマゾン熱帯雨林では1000 mmを超える。8月から4月にかけては降水量が少なく、これらの期間は高温多湿期と冷涼乾燥期と呼ばれる。気候のもう一つの特徴は、「コスタ山脈」と呼ばれる山脈が国を東西に横断することによる国内の気候変動である。人口の大部分はこの山岳地帯に居住している。

国土は主に標高に基づいて4つの水平温度帯に分類され、熱帯気候、乾燥気候、乾燥した冬を伴う温帯気候、極地気候(高山ツンドラ)などが見られる。

- 熱帯ゾーン(標高800 m未満):気温が高く、年間平均気温は26 °Cから28 °Cの間である。

- 温帯ゾーン(標高800 mから2000 m):平均気温は12 °Cから25 °C。首都カラカスを含む多くの都市がこの地域にある。

- 冷涼ゾーン(標高2000 mから3000 m):気温は9 °Cから11 °C。特にベネズエラ・アンデス山脈に見られ、牧草地や、標高3000 m以上の「パラモ」では年間平均気温が8 °C未満の万年雪地帯が広がる。

記録された最高気温はマチケスでの42 °C、最低気温はメリダ州の無人高地ピエドラス・ブランカス山系のパラモ・デ・ピエドラス・ブランカスで報告された-11 °Cである。

近年の気候変動は、降雨パターンの変化、極端な気象現象の増加、海面上昇などを通じて、ベネズエラの地域社会や農業、水資源、生態系に深刻な影響を及ぼし始めており、特に脆弱なコミュニティや農業生産に対する適応策の構築が急務となっている。

4.3. 水文学

ベネズエラの水系は主に3つの流域に分けられる:カリブ海流域、大西洋流域、そして内陸流域を形成するバレンシア湖流域である。

大西洋流域がベネズエラの河川水の大部分を集めており、その中で最大のものは広大なオリノコ川流域である。その流域面積は約100万km²に及び、ベネズエラ全体の面積よりも大きいが、国土の65%がこの流域に含まれる。この流域の規模はドナウ川に匹敵し、南米で3番目に大きく、約3.30 万 m3/sの流量を生み出し、オリノコ川を世界で3番目に流量の多い川にしている。また、再生可能な天然資源の観点からも非常に価値が高い。カシキアレ川(またはブラソ・カシキアレ)は、オリノコ川からの自然な分流であり、約500 kmの長さでネグロ川に接続し、ネグロ川はアマゾン川の支流であるという点で世界でもユニークな存在である。オリノコ川は、ベントゥアリ川、カウラ川、カロニ川、メタ川、アラウカ川、アプレ川など多くの河川を直接的または間接的に受け入れている。大西洋に注ぐ他のベネズエラ河川には、サン・フアン川とクユニ川流域の水がある。最後に、アマゾン川があり、グアイニア川、ネグロ川などを受け入れている。その他の流域には、パリア湾とエセキボ川がある。

カリブ海流域は2番目に重要な流域である。この地域の河川は通常短く、流量も少なく不規則であるが、カタトゥンボ川のような例外もある。カタトゥンボ川はコロンビアに源を発し、マラカイボ湖盆地に注いでいる。マラカイボ湖盆地に達する河川には、チャマ川、エスカランテ川、カタトゥンボ川があり、またトクヨ川、ヤラクイ川、ネベリ川、マンサナレス川の小規模な流域からの流入もある。

ごく一部の水がバレンシア湖流域に流れ込む。河川の総延長のうち、合計5400 kmが航行可能である。特筆すべき他の河川には、アプレ川、アラウカ川、カウラ川、メタ川、バリマ川、ポルトゥゲサ川、ベントゥアリ川、スリア川などがある。

国内の主要な湖沼は、海とは自然の水路で繋がっているが淡水湖である南米最大のマラカイボ湖と、内陸流域系を持つバレンシア湖である。その他の注目すべき水域には、グリ貯水池、アルタグラシア湖、カマタグア貯水池、アンデス山脈のムクバヒ湖などがある。

水資源は、飲料水、農業用水、工業用水、水力発電など、社会経済的に極めて重要である。しかし、特に鉱業活動や都市排水による水質汚染、不適切な水管理、そして気候変動による水不足のリスクなどが問題となっている。

4.4. 生物多様性と保全

ベネズエラは新熱帯区に位置し、国土の大部分は元々湿潤広葉樹林に覆われていた。世界に17あるメガダイバース国家の一つであり、その生息地は西のアンデス山脈から南のアマゾン盆地の熱帯雨林、中央の広大なリャノス平原とカリブ海沿岸、東のオリノコ川デルタ地帯にまで及ぶ。これらには、極北西部の乾燥低木林や北東部の沿岸マングローブ林も含まれる。特に雲霧林と低地熱帯雨林は生物多様性が豊かである。

ベネズエラの動物相は多様で、マナティー、ミツユビナマケモノ、フタユビナマケモノ、アマゾンカワイルカ、そして最大で体長6.6 mに達すると報告されているオリノコワニなどが含まれる。ベネズエラには1,417種の鳥類が生息し、そのうち48種が固有種である。重要な鳥類には、トキ類、ミサゴ、カワセミ類、そして国鳥である黄色とオレンジ色のベネズエラツルピアルがいる。特筆すべき哺乳類には、オオアリクイ、ジャガー、そして世界最大の齧歯類であるカピバラがいる。ベネズエラの鳥類と哺乳類の半数以上は、オリノコ川以南のアマゾン熱帯雨林に生息している。

菌類については、R.W.G.デニスによる記録があり、これはデジタル化され、Cybertruffle Robigaliaデータベースの一部としてオンラインで利用可能になっている。このデータベースにはベネズエラから記録された約3,900種の菌類が含まれているが、これは完全ではなく、全世界の菌類の約7%しか発見されていないという一般的に受け入れられている推定値を考えると、ベネズエラから既に知られている菌類の総数はこれより多い可能性が高い。

ベネズエラの植物の中で、25,000種以上のラン科植物が国の雲霧林や低地熱帯雨林の生態系で見られる。これらには、国花であるフロール・デ・マヨ・オーキッド(Cattleya mossiae)が含まれる。ベネズエラの国樹はタベブイア・クリサンタ(アラグアネイ)である。テプイの頂上には、湿地ピッチャープラントのヘリアンフォラ属や食虫性ブロメリアのブロッキニア・レドゥクタなど、いくつかの食虫植物も生息している。

ベネズエラは固有種の割合が高いトップ20カ国の一つである。動物の中では、爬虫類種の23%と両生類種の50%(トリニダードドクアマガエルなど)が固有種である。入手可能な情報はまだ非常に少ないが、ベネズエラ固有の菌類種数を推定する最初の試みがなされており、1334種の菌類が潜在的に固有種であると暫定的に特定されている。ベネズエラから知られている21,000種以上の植物種の約38%が同国固有のものである。

ベネズエラは地球上で最も生物多様性の高い10カ国の一つであるが、経済的・政治的要因による森林伐採の主導国の一つでもある。毎年、約287,600ヘクタールの森林が永久に破壊され、他の地域は鉱業、石油採掘、伐採によって劣化している。1990年から2005年の間に、ベネズエラは公式に森林被覆の8.3%、約430万ヘクタールを失った。これに対応して、重要な生息地に対する連邦保護が実施され、例えば森林地の20%から33%が保護されている。国内の生物圏保護区は世界生物圏保護区ネットワークの一部であり、5つの湿地がラムサール条約に登録されている。2003年には、国土の70%が43の国立公園を含む200以上の保護地域で保全管理下に置かれていた。ベネズエラの43の国立公園には、カナイマ国立公園、モロコイ国立公園、モチマ国立公園などがある。極南部には国のヤノマミ族のための保護区がある。3.20 万 abbr=offをカバーするこの地域は、農民、鉱山労働者、そしてヤノマミ族以外のすべての入植者にとって立ち入り禁止区域となっている。

多くの陸上生態系、特に国土北部の乾燥林やカリブ海沿岸のサンゴ礁は、絶滅危惧生態系レッドリストで絶滅危惧種とされている。ベネズエラには105の保護地域があり、国土の大陸部、海洋部、島嶼部の約26%をカバーしている。

環境問題としては、森林破壊(特に違法な金採掘や農地拡大による)、石油産業や鉱業による水質・土壌汚染、都市部の大気汚染、廃棄物管理の不備などが挙げられる。これらの問題は生物多様性の損失を加速させ、先住民コミュニティの生活や健康にも深刻な影響を与えている。経済危機は環境保護のための資金や資源をさらに圧迫しており、持続可能な開発と環境保全の両立が大きな課題となっている。

5. 政治

ベネズエラは、大統領を国家元首とする連邦共和制の立憲国家である。1999年に制定された現行憲法は、三権分立(立法、行政、司法)の原則を定めているが、近年の政治運営においては、大統領への権力集中と民主主義制度の機能不全が国内外から指摘されている。特に、社会の二極化、人権侵害、司法の独立性の欠如、報道の自由の制限などが深刻な課題となっている。

5.1. 政府構造

ベネズエラの行政権は大統領が担い、国民の直接選挙によって選出される。任期は6年で、2009年の憲法改正により再選制限は撤廃された。大統領は副大統領を任命し、内閣を組織・統率する。

立法権は一院制の国民議会(Asamblea Nacionalスペイン語)が有する。議員は国民の直接選挙(小選挙区比例代表併用制)によって選出され、任期は5年である。議席数は変動し、各州と首都地区から3名の代表に加え、州の人口を国全体の総人口の1.1%で割った数に応じて議席が配分される。また、3議席が先住民代表のために確保されている。2011年から2016年の期間の議席数は165であった。

司法権の最高機関は最高司法裁判所(Tribunal Supremo de Justiciaスペイン語)であり、その判事は国民議会によって選出され、任期は12年(1期のみ)である。しかし、近年は司法の独立性が損なわれ、政権の意向に沿った判決が下される傾向が強いとの批判がある。選挙管理機関としては全国選挙評議会(Consejo Nacional Electoralスペイン語、CNE)があり、選挙プロセスの管理を担当するが、これもまた政権寄りであるとの指摘がなされている。

2009年12月、当時の最高裁判所長官ルイサ・エステラ・モラレスは、ベネズエラが「厳格な権力分立」から脱却し、政府各部門間の「緊密な調整」を特徴とするシステムへ移行したと述べたが、各権力は独立していなければならないとも言明した。しかし、この発言以降、特に行政権の優位と他の権力機関への介入が顕著になっている。

5.2. 主要政党

ベネズエラの主要政党は、長年にわたりベネズエラ統一社会党(PSUV)を中心とする与党勢力と、複数の野党が結集した野党連合(近年では民主統一会議(MUD)、その後継として統一プラットフォーム(PUD)など)によって構成されてきた。

- ベネズエラ統一社会党(PSUV):ウゴ・チャベスによって設立され、ニコラス・マドゥرو政権下でも与党の地位を維持している。ボリバル主義、21世紀の社会主義を掲げ、国家主導の経済・社会政策を推進してきた。支持基盤は主に貧困層や公務員、軍の一部などである。関連勢力として、かつては「すべての人々のための祖国(PPT)」や「ベネズエラ共産党(PCV)」などがあったが、関係性は変化している。

- 野党連合:

- 民主統一会議(MUD):チャベス政権およびマドゥロ政権初期において、主要な反政権勢力を結集した広範な野党連合。イデオロギー的には中道右派から中道左派まで多様な政党が含まれていた。主要構成政党には、「正義第一(PJ)」、「人民の意思(VP)」、「民主行動党(AD)」、「新時代党(UNT)」などがあった。社会基盤は主に中間層、知識層、企業家層などである。

- 統一プラットフォーム(PUD):MUDの後継として形成された主要野党連合。2024年の大統領選挙では統一候補を擁立した。

これらの主要勢力以外にも、小規模な政党や政治グループが存在するが、二極化した政治状況の中で影響力は限定的である。近年、野党勢力は政府からの弾圧や内部対立により、弱体化や分裂の危機に直面している。イデオロギーの対立は、社会主義対資本主義、国家統制対市場経済、権威主義対民主主義といった軸で展開されることが多い。

5.3. 憲法上の権利の停止と民主主義の後退

近年のベネズエラでは、ニコラス・マドゥロ政権下で憲法上の権利が著しく制限され、民主主義制度が深刻な後退を見せていると、国内外の人権団体や多くの国々から指摘されている。

2015年ベネズエラ議会選挙で野党連合が国会の多数派を占めた後、政権と議会の対立は激化。マドゥロ政権は、自身の影響下にある最高裁判所を通じて、国会の立法権を無力化する動きを強めた。2017年には、物議を醸す形で制憲議会が招集され、この制憲議会が国民議会の権限を事実上剥奪した。この動きは、三権分立の原則を揺るがし、権力の行政への一極集中を決定的なものにしたと広く見なされている。

主な人権侵害・民主主義の後退事例としては、以下のようなものが挙げられる。

- 表現・報道の自由の抑圧:政府に批判的なメディアへの圧力、ジャーナリストの逮捕・拘束、ウェブサイトのブロッキング、そして自己検閲の蔓延。

- 集会・結社の自由の制限:反政府デモに対する治安部隊による過剰な暴力、催涙ガスやゴム弾の使用、デモ参加者の恣意的拘束。平和的な抗議活動も厳しく制限されている。

- 政治的迫害と恣意的拘束:野党指導者、政治活動家、人権擁護家、学生リーダーなどが、根拠の薄い容疑で逮捕・訴追され、長期にわたり拘留される事例が多数報告されている。

- 司法の独立性の欠如:最高裁判所をはじめとする司法機関が、行政の意向に沿った判断を下す傾向が強く、法の支配が機能していないとの批判。裁判官や検察官への政治的圧力も指摘される。

- 公正な選挙プロセスの侵害:選挙管理機関の中立性への疑義、野党候補の立候補資格剥奪、有権者への圧力や買収、選挙結果の不透明性などが、選挙の信頼性を損なっている。

- 人道危機と経済的権利の侵害:食料・医薬品不足、医療制度の崩仕事、ハイパーインフレーションなどが国民の生存権や健康権を脅かしている。政府はしばしば危機の規模を否定し、国際的な人道支援の受け入れにも消極的であった時期がある。

- 超法規的殺害と拷問:治安部隊による超法規的殺害や、拘留施設における拷問・虐待の報告が後を絶たない。

これらの状況に対し、国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)、米州人権委員会(IACHR)、アムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際機関やNGOは、繰り返し深刻な懸念を表明し、ベネズエラ政府に対し、人権尊重と民主主義の回復を求めている。多くの国々が、ベネズエラ政府高官に対する個人制裁を科している。マドゥロ政権は、これらの批判を内政干渉であるとして反発し、一部の国際機関からの脱退も表明している。

6. 国際関係

ベネズエラの外交政策は、20世紀の大部分を通じて多くのラテンアメリカ諸国や西側諸国と友好的な関係を維持してきた。しかし、1999年のウゴ・チャベス政権発足以降、特に「ボリバル革命」の推進とともに、反米・反帝国主義を基調とする外交へと大きく転換した。ニコラス・マドゥロ政権下でもこの路線は基本的に継承されているが、国内の政治・経済危機と国際的な孤立の深化が外交政策に大きな影響を与えている。

チャベス政権は、米州機構(OAS)のようなアメリカ主導の枠組みに対抗し、米州ボリバル同盟(ALBA)、南米諸国連合(UNASUR、後に多くの国が脱退・活動停止)、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC)といった地域統合の新たな枠組みを積極的に推進した。これらの動きは、ラテンアメリカ・カリブ地域の自主性と多極的な国際秩序の構築を目指すものであった。

しかし、マドゥロ政権下での民主主義の後退や人権状況の悪化は、多くの国々との関係を緊張させた。2017年、ベネズエラは米州機構からの脱退を表明した(2019年に完了)。人権問題や政治危機を理由に、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)、カナダ、そしてラテンアメリカの多くの国々(リマ・グループなど)がベネズエラ政府高官に対する制裁を科している。

6.1. 主要国との関係

ベネズエラの主要国との外交関係は、特にウゴ・チャベス政権以降、大きく変動してきた。反米主義を掲げ、多極的な世界秩序を志向する中で、伝統的な友好国との関係が冷却化する一方、新たなパートナーシップが模索された。

- アメリカ合衆国:歴史的には主要な石油貿易相手国であり、密接な経済関係にあったが、チャベス政権発足以降、関係は急速に悪化した。2002年のクーデター未遂でアメリカが短命な暫定政権を承認したことなどが、不信感を増幅させた。マドゥロ政権下では、アメリカはベネズエラの民主主義の後退と人権侵害を厳しく批判し、政府高官や国営企業に対する経済制裁を段階的に強化した。2019年には、アメリカはフアン・グアイドを暫定大統領として承認し、マドゥロ政権の正統性を否定したが、政権交代には至らなかった。両国間の外交関係は事実上断絶状態にあるが、石油取引や人道問題など、限定的な接触は続いている。

- 中国:チャベス政権以降、ベネズエラにとって重要な経済的・政治的パートナーとなった。中国はベネズエラに対して巨額の融資を行い、石油供給と引き換えにインフラ整備プロジェクトなどを支援した(「石油・融資」協定)。マドゥロ政権下でもこの関係は基本的に維持されたが、ベネズエラの経済危機と債務返済能力の低下により、中国はより慎重な姿勢を見せるようになった。中国はベネズエラの内政不干渉を主張し、マドゥロ政権を外交的に支持している。

- ロシア:チャベス政権以降、特に軍事・エネルギー分野で関係を強化した。ロシアはベネズエラに武器を供給し、共同軍事演習を行うなど、戦略的パートナーシップを構築してきた。マドゥロ政権に対しても強力な政治的・経済的支援を継続しており、国際舞台でベネズエラを擁護する立場を取っている。ロシアにとってベネズエラは、ラテンアメリカにおける影響力拡大の足掛かりと見なされている。

- コロンビア:地理的に隣接し、歴史的にも深いつながりを持つが、国境問題、コロンビア革命軍(FARC)などのゲリラ組織の活動、そして近年のベネズエラからの大量の難民・移民流出により、両国関係はしばしば緊張してきた。イデオロギーの異なる政権間では対立が激化することもあった。グスタボ・ペトロ政権発足後、外交関係は一時正常化したが、ベネズエラの政治危機は依然として両国関係に影響を与えている。

- ブラジル:ラテンアメリカの大国として、ベネズエラとは経済的・政治的に重要な関係にある。ルーラ・ダ・シルヴァ政権(第1期)やジルマ・ルセフ政権のような左派政権下では友好的な関係が築かれたが、その後の政権交代やベネズエラの国内情勢の変化により、関係は変動してきた。ベネズエラからの難民・移民の主要な受け入れ国の一つでもある。

- キューバ:チャベス政権以降、イデオロギー的に最も緊密な同盟国の一つ。ベネズエラはキューバに石油を優遇価格で供給し、キューバは医師や軍事顧問などを派遣してきた。この関係はマドゥロ政権下でも継続されているが、ベネズエラの経済危機はキューバ経済にも影響を及ぼしている。

- イラン:チャベス政権以降、反米という共通の立場から関係を強化。エネルギー、金融、軍事などの分野で協力を進めている。アメリカの制裁下にある両国は、相互支援を通じて国際的な圧力を回避しようと試みている。

これらの国々との関係は、ベネズエラの国内政治、経済状況、そして国際的な地政学的変動によって常に変化しており、人権問題や民主主義の価値観をめぐる対立が、外交関係の重要な争点となっている。

6.2. 国際機関における活動と領土問題

ベネズエラは、国際連合(UN)の原加盟国であり、長年にわたり様々な国際機関で活動してきた。しかし、近年の国内の政治・経済危機と国際的な孤立は、その役割と立場に大きな変化をもたらしている。

国際機関における活動:

- 国際連合(UN):ベネズエラは国連の各種委員会や専門機関に参加しているが、人権理事会や総会などでは、国内の人権状況や民主主義の後退について厳しい批判にさらされることが多い。国際刑事裁判所(ICC)は、ベネズエラにおける人道に対する罪の可能性について捜査を行っている。

- 米州機構(OAS):かつては積極的に活動していたが、チャベス政権以降、OASをアメリカの影響下にある機関として批判し、距離を置くようになった。マドゥロ政権下では、OASがベネズエラの民主主義危機を非難したことを受け、2017年に脱退を表明し、2019年に正式に脱退した。

- 南米諸国連合(UNASUR):チャベス政権が設立を主導した地域統合の枠組みの一つ。当初は南米諸国の政治的・経済的協力を目指したが、加盟国間のイデオロギー的対立やベネズエラ危機の影響で機能不全に陥り、多くの国が脱退または活動を停止している。

- 米州ボリバル同盟(ALBA):チャベス政権がキューバなどと共に設立した、反米・社会主義的な地域協力機構。経済、社会、文化面での協力を進めているが、加盟国は限定的であり、国際的な影響力は大きくない。

- メルコスール:2012年に正式加盟したが、2016年に加盟資格を停止された。理由は、民主的秩序の破壊や貿易・人権に関するメルコスールの基準を満たしていないとされたためである。

- 石油輸出国機構(OPEC):原加盟国であり、長年にわたり世界の石油市場で重要な役割を果たしてきた。しかし、国内の石油生産量の減少と経済危機により、OPEC内での影響力は低下している。

領土問題:

ベネズエラは、隣国ガイアナとの間で、グアヤナ・エセキバ(エセキボ地域)と呼ばれる広大な地域(ガイアナの国土の約3分の2に相当)の領有権をめぐり、1世紀以上にわたる深刻な領土問題を抱えている。

- 背景・経緯:この紛争の起源は、19世紀の植民地時代に遡る。1899年のパリ仲裁裁判所の裁定により、現在の国境線が画定されたが、ベネズエラはこの裁定を不正かつ無効であるとして認めていない。ベネズエラは、この地域がスペイン植民地時代のベネズエラ総督領の一部であったと主張している。1966年のジュネーブ合意では、両国が平和的解決を目指すことが合意されたが、具体的な解決には至っていない。近年、エセキボ地域沖で大規模な石油資源が発見されたことにより、領土問題は再燃し、緊張が高まっている。

- 関係国の立場:ベネズエラは、1899年の裁定を認めず、ジュネーブ合意に基づき、ガイアナとの直接交渉による解決を主張している。2023年には、エセキボ地域の併合の是非を問う国民投票を実施し、賛成多数となったが、国際社会からはほとんど承認されていない。ガイアナは、1899年の裁定は最終的かつ拘束力のあるものであるとし、紛争の解決を国際司法裁判所(ICJ)に委ねる立場を取っている。ICJは2020年にこの問題に関する管轄権を認め、審理を進めている。

- 国際的な仲裁努力:国連事務総長が仲介努力を行ってきたが、具体的な進展は見られていない。カリブ共同体(CARICOM)など地域の国際機関も、平和的解決と地域の安定を呼びかけている。この領土問題は、両国関係だけでなく、ラテンアメリカ・カリブ海地域の安定にとっても潜在的な火種となっている。

ベネズエラの国際機関における活動は、国内情勢と密接に連動しており、人権や民主主義をめぐる国際社会との関係が、その外交的立場を左右する重要な要素となっている。領土問題は、ナショナリズムとも結びつき、国内政治においても利用されることがある。

7. 軍事

ベネズエラ・ボリバル国軍(Fuerza Armada Nacional Bolivarianaスペイン語, FANB)は、ベネズエラの統一された軍事力であり、陸軍、海軍、空軍、国家警備隊、そして近年組織された国家民兵隊の5つの主要な構成要素からなる。憲法第328条に基づき、その総兵力は32万人以上(2008年時点ではさらに60万人の予備役が追加)とされる。

- 組織:

- ベネズエラ陸軍 (Ejército Nacional Bolivarianoスペイン語)

- ベネズエラ海軍 (Armada Nacional Bolivarianaスペイン語):これには海兵隊も含まれる。

- ベネズエラ空軍 (Aviación Militar Nacional Bolivarianaスペイン語)

- ボリバリアナ国家警備隊 (Guardia Nacional Bolivarianaスペイン語):国内の治安維持、国境警備、公共秩序の維持などを担当する。

- ボリバリアナ国家民兵隊 (Milicia Nacional Bolivarianaスペイン語):チャベス政権下で強化された市民ベースの予備兵力。

- 最高指揮官:ベネズエラ大統領が国軍の最高司令官を務める。

- 国防政策と任務:主な任務は、ベネズエラの主権、領土、領空、島嶼を防衛すること、麻薬密輸との戦い、捜索救助活動、そして自然災害時における市民保護である。

- 兵役:満18歳の全ての男性国民は兵役登録の憲法上の義務を有する。

- 主要装備:チャベス政権以降、豊富な石油収入を背景に、ロシアや中国などから兵器を大量に購入し、軍備の近代化を進めた。これには、Su-30戦闘機、T-72戦車、各種ミサイルシステム、中国製の装甲車両などが含まれる。しかし、近年の経済危機は、装備の維持管理や更新に影響を与えている可能性がある。

- 近年の動向:

- 国内政治への関与:ベネズエラ軍は伝統的に政治への影響力が強く、チャベス政権およびマドゥロ政権下では、その傾向がさらに強まった。多くの現役・退役軍人が政府の要職に就いており、軍は政権維持の重要な柱と見なされている。

- 人権問題との関連:反政府デモの鎮圧や治安維持活動において、軍や国家警備隊による過剰な力の行使や人権侵害が、国内外の人権団体から繰り返し報告されている。これには、デモ参加者への発砲、恣意的拘束、拷問などが含まれる。

- 経済活動への関与:軍は、食料配給、鉱物資源の管理、インフラ整備など、様々な経済活動にも深く関与している。これは汚職の温床となっているとの批判もある。

- 国際関係:ロシアや中国との軍事協力を強化しており、合同軍事演習なども行っている。一方で、アメリカ合衆国からは、ベネズエラ軍高官が麻薬取引や人権侵害に関与しているとして制裁対象とされている。

ベネズエラ軍は、国の安全保障だけでなく、国内政治や経済においても極めて重要な役割を担っているが、その中立性や人権尊重のあり方については、深刻な課題を抱えている。

8. 地方行政区分

ベネズエラは、23の州(estadosスペイン語)、1つの首都地区(distrito capitalスペイン語、カラカス市に相当)、そして連邦保護領(Dependencias Federalesスペイン語、沖合の島々を管轄する特別領土)に分かれている。さらに、これらの行政単位は合計335の市町村(municipiosスペイン語)に細分化され、市町村は1,000以上の教区(parroquiasスペイン語)に分けられる。州は、1969年の大統領令により設立された9つの行政地域(regiones administrativasスペイン語)にグループ化されている。

地方分権の度合いは、憲法上は連邦制を謳っているものの、実際には中央集権的な傾向が強い。特にチャベス政権以降、中央政府の地方への影響力が増大した。州知事や市長は公選されるが、中央政府からの予算配分や政策指示に大きく依存している。地域間の経済格差も顕著であり、石油資源の有無や都市部と農村部との間で、開発の度合いや生活水準に大きな違いが見られる。

国はさらに、気候や生物地理学的地域に対応するいくつかの地理的地域に分けられる。北部にはベネズエラ・アンデスと、北西部の山岳地帯であるコロ地方があり、いくつかの山脈と谷を抱えている。その東にはマラカイボ湖とベネズエラ湾に隣接する低地がある。

中央海岸山脈は海岸と平行に走り、カラカスを取り囲む丘陵地を含む。カリブ海のカリブ湾によって中央山脈から隔てられた東部山脈は、スクレ州全域とモナガス州北部をカバーしている。島嶼地方には、ヌエバ・エスパルタ州と様々な連邦保護領を含む、ベネズエラのすべての島嶼領が含まれる。オリノコ川デルタは、デルタアマクロ州を覆う三角形を形成し、北東に大西洋に突き出ている。

ベネズエラは、エセキボ川西側のガイアナが統治する領土「グアヤナ・エセキバ」に対する領有権を主張している。1966年、イギリス政府とベネズエラ政府は紛争を平和的に解決するためのジュネーブ協定に署名した。1970年のポートオブスペイン議定書は問題解決の試みの期限を設定したが、現在まで成功していない。

8.1. 州と首都地区

ベネズエラは23の州(estadoスペイン語)と1つの首都地区(Distrito Capitalスペイン語)から構成される。以下に各州とその州都、そして首都地区を示す。連邦保護領(Dependencias Federalesスペイン語)は州ではなく、特別な領土区分である。

| 州 | 州都 | 州 | 州都 |

|---|---|---|---|

| アマソナス州 | プエルト・アヤクーチョ | メリダ州 | メリダ |

| アンソアテギ州 | バルセロナ | ミランダ州 | ロス・テケス |

| アプレ州 | サン・フェルナンド・デ・アプレ | モナガス州 | マトゥリン |

| アラグア州 | マラカイ | ヌエバ・エスパルタ州 | ラ・アスンシオン |

| バリナス州 | バリナス | ポルトゥゲサ州 | グアナレ |

| ボリバル州 | シウダー・ボリバル | スクレ州 | クマーナ |

| カラボボ州 | バレンシア | タチラ州 | サン・クリストバル |

| コヘデス州 | サン・カルロス | トルヒージョ州 | トルヒージョ |

| デルタアマクロ州 | トゥクピタ | ヤラクイ州 | サン・フェリペ |

| 首都地区 | カラカス | スリア州 | マラカイボ |

| ファルコン州 | コロ | ラ・グアイラ州 | ラ・グアイラ |

| グアリコ州 | サン・フアン・デ・ロス・モロス | 連邦保護領1 | エル・グラン・ロケ |

| ララ州 | バルキシメト | ||

| 1 連邦保護領は州ではない。特別な領土区分である。 | |||

8.2. 主要都市

ベネズエラの人口は北部の沿岸地域、特に首都カラカスに集中している。これらの都市は国の経済、文化、政治の中心地であるが、急速な都市化に伴うスラムの拡大、治安の悪化、インフラ不足といった都市問題も抱えている。

| 都市 | 州 | 人口(都市圏) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| カラカス | 首都地区/ミランダ州 | 2,904,376人 | 首都、政治・経済・文化の中心。標高約900mの盆地に位置。カラカスの大学都市はユネスコ世界遺産。 |

| マラカイボ | スリア州 | 1,906,205人 | 国内第2の都市。石油産業の中心地。マラカイボ湖に面し、交通の要衝。 |

| バレンシア | カラボボ州 | 1,396,322人 | 工業都市。歴史的建造物も多い。農業地帯へのアクセスも良い。 |

| バルキシメト | ララ州 | 996,230人 | 国内第4の都市。「音楽の首都」とも呼ばれる。商業と農業の中心。 |

| シウダーグアヤナ | ボリバル州 | 706,736人 | オリノコ川とカロニ川の合流点に位置する計画都市。鉄鋼、アルミニウムなどの重工業の中心。 |

| マトゥリン | モナガス州 | 542,259人 | 石油産業の拠点の一つ。近年急速に発展。 |

| バルセロナ | アンソアテギ州 | 421,424人 | プエルト・ラ・クルスと共に都市圏を形成。石油精製、観光。 |

| マラカイ | アラグア州 | 407,109人 | 「庭園都市」と呼ばれる。軍事施設が多い。工業も発展。 |

| クマーナ | スクレ州 | 358,919人 | 南米大陸でヨーロッパ人によって最初に建設された都市の一つ。漁業、観光。 |

| サン・クリストバル | タチラ州 | 263,765人 | アンデス山中に位置。コロンビアとの国境に近い商業都市。 |

これらの都市は、歴史的背景、経済活動、文化的特徴において多様性を示しているが、共通して近年の経済危機による生活水準の低下、公共サービスの悪化、そして治安問題に直面している。特にカラカスやマラカイボのような大都市では、貧富の差が顕著であり、スラム地区(barriosスペイン語)の拡大が深刻な社会問題となっている。

9. 経済

ベネズエラの経済は、20世紀初頭の石油発見以来、石油産業に極度に依存する構造となっている。豊富な石油資源はかつて国に大きな富をもたらし、南米有数の豊かな国とされた時期もあったが、国際的な石油価格の変動、国内の政治不安、経済政策の失敗などが複合的に作用し、特に2010年代以降は深刻な経済危機に見舞われている。この危機は、ハイパーインフレーション、生活必需品の極度の不足、GDPの大幅な縮小、貧困の拡大、そして大規模な国民の国外流出といった形で現れている。富の分配の不平等や、社会福祉政策の持続可能性も長年の課題である。

9.1. 経済構造と主要産業

ベネズエラ経済の基幹は依然として石油産業であり、輸出収入の大部分(危機前は約80-90%)、政府歳入の約半分を占めている。ベネズエラ国営石油会社(PDVSA)が石油の探査、生産、精製、販売を統括している。

石油以外の主要産業としては、以下のようなものがある。

- 製造業:2006年にはGDPの17%を占めていた。鉄鋼、アルミニウム、セメントなどの重工業製品(主にシウダーグアヤナ周辺に集中)、電子機器、自動車、飲料、食料品などが生産されているが、経済危機と輸入部品の不足により、多くの工場が生産能力を大幅に縮小または停止している。

- 農業:GDPに占める割合は約3%(危機前)、労働力人口の約10%を占める。主な作物は米、トウモロコシ、コーヒー、カカオ、サトウキビ、バナナ、野菜など。牧畜も行われている。しかし、国内の食料自給率は低く、多くの食料品を輸入に頼ってきた。チャベス政権以降、農地改革や食料主権の確立が試みられたが、生産性の向上には至らず、経済危機下では食料不足が深刻化した。

- 鉱業(石油以外):鉄鉱石、ボーキサイト、金、ダイヤモンドなどの鉱物資源も豊富だが、石油に比べて経済全体に占める割合は小さい。違法な金採掘が環境破壊や人権侵害の問題を引き起こしている。

経済の多角化は歴代政権の課題であったが、石油への過度な依存から脱却できず、経済構造の脆弱性が露呈している。経済危機は、この構造的問題をさらに悪化させた。

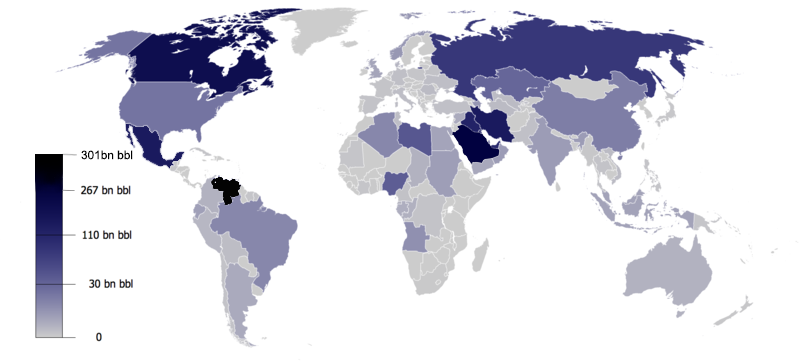

9.2. 石油及びその他の資源

ベネズエラは、確認されている石油埋蔵量において世界最大級の国の一つであり、2010年にはサウジアラビアを上回ったと報告された。その埋蔵量の多くは、オリノコ川流域に広がる「オリノコ・ベルト」と呼ばれる超重質油(オイルサンド)である。これは従来の軽質油に比べて採掘・精製コストが高いという課題がある。主要な従来型油田は、マラカイボ湖周辺やベネズエラ湾に位置する。

天然ガス埋蔵量も世界第8位(2010年時点)と豊富である。

その他の鉱物資源としては、鉄鉱石(特にボリバル州のシエラ・イマタカ地域)、ボーキサイト(アルミニウムの原料)、金、ダイヤモンド、石炭などが存在する。

しかし、これらの豊富な資源は「資源の呪い」とも呼ばれる現象を引き起こしてきた。石油収入への過度な依存は、他の産業の発展を妨げ、経済の多角化を遅らせた。また、石油価格の国際市場での変動は、ベネズエラ経済を不安定にし、好況と不況のサイクルを繰り返させてきた。石油収入はしばしば非効率的な国家プロジェクトやポピュリズム的な社会政策に投じられ、汚職の温床ともなった。

チャベス政権は石油産業の国家管理を強化し、外国企業との契約条件を見直したが、その後の投資不足や技術者の流出、経済制裁などが重なり、国営石油会社PDVSAの生産能力は大幅に低下した。環境面では、石油採掘や鉱業開発に伴う森林破壊、水質汚染、土壌汚染などが深刻な問題となっている。

9.3. 経済危機

ベネズエラは2010年代半ば以降、深刻かつ長期にわたる経済危機に見舞われている。この危機は、主に以下の要因が複合的に作用した結果である。

- 石油価格の暴落:2014年後半からの国際的な石油価格の急落は、石油輸出に歳入の大部分を依存していたベネズエラ経済に壊滅的な打撃を与えた。

- 経済政策の失敗:価格統制、為替管理、企業の国有化、過度な財政支出といったマドゥロ政権(およびその前任のチャベス政権)の経済政策が、生産性の低下、投資の冷え込み、物資不足、そしてハイパーインフレーションを招いた。

- 債務問題と国際的孤立:対外債務の返済困難とデフォルト(債務不履行)宣言は、国際金融市場からの資金調達を不可能にした。アメリカ合衆国をはじめとする国々からの経済制裁も、経済状況をさらに悪化させた。

- 生産能力の低下:国営石油会社PDVSAの生産量は、投資不足、技術者流出、施設老朽化により激減。農業や製造業も、原材料不足、インフラ問題、治安悪化などにより生産が著しく落ち込んだ。

- ハイパーインフレーション:通貨ボリバルの価値は暴落し、年間インフレ率は数百万パーセントに達する時期もあった。これにより、国民の購買力は消滅し、貯蓄は無価値となった。複数回のデノミネーション(通貨単位切り下げ)も効果は限定的であった。

- 生活必需品の深刻な不足:食料品、医薬品、衛生用品、ガソリンなど、あらゆる生活必需品が市場から姿を消し、人々は長蛇の列に並ぶか、高額な闇市場での購入を余儀なくされた。

- GDPの大幅な縮小:経済危機を通じて、ベネズエラのGDPは半分以下にまで縮小したと推定されている。

これらの経済危機は、国民生活に甚大な影響を与えている。

- 貧困と飢餓の蔓延:多くの国民が貧困線以下での生活を強いられ、栄養失調や飢餓が広がった。子供たちの発育不全も深刻な問題となっている。

- 失業率の上昇:企業の倒産や事業縮小により、失業者が急増した。

- 医療制度の崩壊:医薬品や医療機器の不足、医療従事者の国外流出により、医療サービスは事実上崩壊状態に陥り、予防可能・治療可能な病気による死亡率が上昇した。

- 公共サービスの質の低下:電力、水道、公共交通機関などのインフラが老朽化し、供給が不安定になった。

- 社会不安と治安悪化:経済的困窮は、犯罪の増加や社会不安を助長した。

- 大規模な移民・難民流出:数百万人のベネズエラ人が、より良い生活を求めて、あるいは生命の危険を避けるために国外へ脱出した。

近年、政府は一部経済自由化を進める動きも見せているが、構造的な問題は依然として解決されておらず、経済再建への道は険しい。

9.4. 観光

ベネズエラは、その壮大な自然景観と多様な文化により、かつては有望な観光地であった。しかし、近年の深刻な政治・経済危機、治安悪化、インフラの荒廃により、観光産業は壊滅的な打撃を受けている。

主な観光資源としては、以下のようなものがある。

- 自然景観:

- エンジェルフォール(サルト・アンヘル):カナイマ国立公園内にある世界最大の落差を誇る滝。周囲のテプイ(テーブルマウンテン)群と共に、ユネスコ世界遺産にも登録されている。

- ロス・ロケス諸島:カリブ海に浮かぶサンゴ礁の諸島で、美しいビーチと豊かな海洋生物で知られるダイビングスポット。

- マルガリータ島:カリブ海に位置するリゾート島。ビーチ、歴史的建造物、免税ショッピングなどが楽しめる。

- アンデス山脈地域:メリダ州を中心に、高峰、氷河、美しい渓谷、伝統的な村落などが広がる。世界最長・最高のロープウェイの一つであるメリダ・ロープウェイもかつては人気だった。

- リャノ(平原):広大なサバンナ地帯で、野生動物観察(カピバラ、ワニ、アナコンダ、多様な鳥類など)のツアーが行われていた。

- オリノコ川デルタ:広大な湿地帯と水路が広がり、独特の生態系と先住民文化に触れることができる。

- 文化・歴史:

- コロとその港:ユネスコ世界遺産。スペイン植民地時代の美しい建築物が残る。

- カラカス:首都であり、歴史的建造物、博物館、美術館などが集まる。カラカスの大学都市も世界遺産。

観光産業の潜在力は依然として高いものの、その回復と持続可能な開発には、まず国内の政治的安定、経済再建、治安改善、そしてインフラ投資が不可欠である。現状では、外国人観光客の数は激減しており、国内観光も低迷している。持続可能な観光開発の観点からは、環境保護、地域コミュニティへの配慮、文化遺産の保全などが重要な課題となる。

10. 社会

ベネズエラの社会は、多様な民族的背景を持つ人々で構成され、長年の歴史の中で独自の文化と社会構造を形成してきた。しかし、近年の深刻な政治・経済危機は、人口動態、社会階層、教育、保健、治安など、社会のあらゆる側面に甚大な影響を及ぼしている。ジェンダー平等やマイノリティの権利といった課題も、社会の安定と発展にとって重要な要素である。

10.1. 人口

ベネズエラの人口は、2022年の推定で約2,900万人である。20世紀後半には高い人口成長率を記録したが、21世紀に入り、特に経済危機が深刻化した2010年代半ば以降、出生率の低下と大規模な国外流出により、人口増加は停滞、あるいは減少傾向にあると見られる。

都市化率はラテンアメリカで最も高い国の一つであり、人口の大部分(約93%)が北部の都市部、特に首都カラカスやその周辺に集中している。オリノコ川以南の広大な地域には、人口のわずか5%程度しか居住していない。

近年の最も顕著な人口動態の特徴は、政治・経済危機に起因する大規模な国外流出である。2024年6月時点で、770万人以上のベネズエラ人が国を離れたと推定されており、これはラテンアメリカ及びカリブ海地域における現代史上最大の人口移動となっている。この人口流出は、労働力人口の減少、家族の離散、そして受け入れ国における社会経済的課題など、国内外に深刻な影響を及ぼしている。流出した人々の中には、高い教育を受けた専門職や若年層が多く含まれており、「頭脳流出」も懸念されている。

10.2. 民族構成

| ベネズエラの民族構成(2011年国勢調査) | |

| メスティーソ及びモレノ | 51.6% |

| 白人(ヨーロッパ系) | 43.6% |

| 黒人及びアフリカ系子孫 | 3.5% (黒人2.8%、アフリカ系子孫0.7%) |

| 先住民 | 2.6% |

| その他の人種 | 1.2% |

ベネズエラは、長年にわたる混血の歴史の結果、多様な民族集団から構成される国である。2011年の国勢調査では、国民は自身の習慣や祖先に基づいて自己認識するよう求められ、その結果は以下の通りであった。

- メスティーソおよびモレノ:人口の過半数(51.6%)を占める。メスティーソは主にヨーロッパ系と先住民系の混血を指し、モレノは「浅黒い肌の」または「褐色の肌の」人々を指す、イベロアメリカで広く使われる用語である。

- 白人(ヨーロッパ系):人口の43.6%を占める。植民地時代のスペイン人に加え、19世紀以降のイタリア、ポルトガル、ドイツなどからの移民の子孫が含まれる。

- 黒人およびアフリカ系子孫:人口の3.5%(うち黒人が2.8%、アフリカ系子孫が0.7%)。主に植民地時代に奴隷として連れてこられたアフリカ人の子孫である。

- 先住民:人口の2.6%。1999年憲法は先住民の権利を認めている。主要な先住民族には、ワユウ族(Wayuu、先住民人口の58%)、ワラオ族(Warao、7%)、カリニャ族(Kariña、5%)、ペモン族(Pemón、4%)、ピアロア族(Piaroa、3%)などがいる。彼らの多くは国境地帯やアマゾン地域に居住している。

- その他の人種:アジア系(主に中国人、アラブ系など)を含む1.2%。

2008年のブラジリア大学による常染色体DNA研究では、ベネズエラ人の遺伝的構成はヨーロッパ系60.60%、先住民系23%、アフリカ系16.30%と推定されている。

歴史的には、植民地時代にはカナリア諸島やスペイン本土からの移民が主であった。20世紀初頭の石油発見以降はアメリカ合衆国からの、第二次世界大戦後は南ヨーロッパや中東、中国からの移民が増加した。1970年代の石油ブーム時にはエクアドル、コロンビア、ドミニカ共和国からの移民も受け入れた。

社会階層と民族的背景が完全に対応するわけではないが、歴史的経緯から、白人系が社会経済的に優位な地位を占める傾向が指摘されてきた。ボリバル革命は、この構造に異議を唱え、先住民やアフリカ系住民の権利向上を掲げたが、実質的な格差解消には至っていない。近年の経済危機は、民族的背景に関わらず多くの国民に影響を与えているが、特に脆弱な立場にあるマイノリティ集団はより深刻な困難に直面している。

10.3. 言語

ベネズエラの公用語はスペイン語であり、国民の大多数が日常的に使用している。ベネズエラで話されるスペイン語は、カリブ海沿岸地域のスペイン語方言(カリブ・スペイン語)の一つとして特徴付けられる。

憲法は、スペイン語に加えて30以上の先住民言語の公的使用を、先住民族のコミュニティ内において認めている。これらの言語の話者数は合計で総人口の1%未満と少ないが、文化的多様性の観点から重要である。最も話者数が多い先住民言語はワユウ語(約17万人)であり、その他にワラオ語、ペモン語などがある。

移民コミュニティでは、それぞれの母語が話されている。主なものとしては、中国語(約40万人)、ポルトガル語(約25万4千人)、イタリア語(約20万人)などが挙げられる。アラビア語は、マルガリータ島やマラカイボ、プント・フィホなどのレバノン系・シリア系移民のコミュニティで話されている。ブラジルとの国境に近いサンタ・エレナ・デ・ウアイレンでは、ポルトガル語が広く通じる。ドイツ系移民のコミュニティ、特にコロニア・トバールでは、アレマン語系の方言であるコロニア・トバール・ドイツ語が話されている。

英語は、ビジネス、学術、観光の分野で最も需要の高い外国語であり、専門職や中間層以上の人々の間で広く使用されている。石油産業における外国企業の活動も、英語の普及に影響を与えた。南部のエル・カヤオのような町では、文化的に英語の影響が見られ、この地域のフォークソングやカリプソにはその名残がある。トリニダード・トバゴなど英領西インド諸島からの移民によってもたらされた東カリブ英語ベースのクレオール語(総称してベネズエラ英語クレオール)も存在する。

言語政策としては、スペイン語の標準化と教育に加え、先住民言語の保護と振興、多文化共生を目指す動きがある。しかし、経済危機や社会不安は、これらの言語教育や文化保持活動にも影響を与えている。

10.4. 宗教

ベネズエラ憲法は信教の自由を保障しており、多様な宗教が信仰されている。

2011年の調査によると、人口の88%がキリスト教徒であり、そのうち大多数(71%)がローマ・カトリックである。カトリック教会は、スペイン植民地時代からベネズエラの社会と文化に深い影響を与えてきた。

残りのキリスト教徒の17%はプロテスタントであり、主に福音派(ラテンアメリカでは通常「エバンヘリコ」と呼ばれる)である。近年、福音派の教会は特に都市部や貧困層の間で信者を増やしている。

人口の約8%は特定の宗教を信仰していない(無宗教または不可知論者)。

約3%がその他の宗教を信仰しており、その中にはアフリカ系の伝統宗教とカトリックが習合したサンテリア(約1%)などが含まれる。

少数派の宗教コミュニティとしては、以下のようなものがある。

- イスラム教:10万人以上のイスラム教徒がいるとされ、主にレバノン系やシリア系の移民の子孫であり、ヌエバ・エスパルタ州、プント・フィホ、カラカス地域などに集中している。

- ドゥルーズ派:中東以外では最大級のドゥルーズ派コミュニティの一つがあり、約6万人と推定され、主にレバノン系やシリア系の子孫である。

- 仏教:5万2千人以上が信仰しており、主に中国系、日系、韓国系の移民によって構成されている。

- ユダヤ教:かつては比較的大きなコミュニティが存在したが、近年の経済的圧力や反ユダヤ主義の高まりにより、人口は1999年の約2万2千人から2015年には7千人未満に減少したと報告されている。

信教の自由は憲法で保障されているものの、特にマドゥロ政権下では、政府とカトリック教会指導部との間で政治的な緊張関係が見られることがある。教会はしばしば政府の人権侵害や民主主義の後退に対して批判的な声を上げてきた。経済危機は、宗教団体による社会奉仕活動や慈善活動にも影響を与えている。

10.5. 保健

ベネズエラは国民皆保険制度を有しており、チャベス政権下では「ミシオン・バリオ・アデントロ」として知られる医療アクセス拡充プログラムが創設された。このプログラムは、キューバの医師の協力を得て、貧困地域や医療過疎地域での一次医療提供を目指したものであった。しかし、その効率性や労働条件については批判があり、2014年12月時点で、バリオ・アデントロ施設の約80%が放棄された状態にあると推定された。

近年の深刻な経済危機は、ベネズエラの保健医療体制に壊滅的な打撃を与えている。

- 医薬品・医療機器の不足:基本的な医薬品から高度医療に必要な機器まで、あらゆるものが不足している。これにより、治療可能な病気で命を落とすケースや、慢性疾患の管理が困難になるケースが増加している。

- 医療従事者の国外流出:劣悪な労働条件、低賃金、物資不足、そして身の危険などを理由に、多くの医師、看護師、その他の医療専門家が国外へ流出した。

- 医療施設の荒廃:病院や診療所の多くは、資金不足により施設の維持管理が困難となり、衛生状態も悪化している。

- 公衆衛生の悪化:予防接種プログラムの停滞や衛生環境の悪化により、かつては抑制されていたジフテリア、はしか、マラリア、結核などの感染症が再流行している。

- 栄養失調の蔓延:食料不足は、特に子供、妊婦、高齢者などの脆弱な人々の間で深刻な栄養失調を引き起こしている。大学の共同研究によると、2016年にはベネズエラ人の約75%が飢餓により体重が減少し、平均で約8.6 kg体重が減ったと報告されている。

- 乳幼児死亡率の上昇:2014年の乳幼児死亡率は出生1,000人あたり19人であったが、経済危機以降、この数値は悪化していると見られる。

- 平均寿命の低下:正確な統計は入手困難だが、医療崩壊と生活水準の悪化により、平均寿命も低下している可能性が指摘されている。

2014年のUNICEFの報告によれば、主に農村部で人口の32%が適切な衛生設備を利用できていない。汚水処理施設は全国に150箇所あったが、人口の13%は飲料水へのアクセスが不足していた。これらの指標も経済危機により悪化していると考えられる。医療専門家は、時代遅れの治療法を患者に施さざるを得ない状況に追い込まれているとの報告もある。

10.6. 教育

ベネズエラの教育制度は、就学前教育、基礎教育(9年間、義務教育)、中等教育(2年間)、高等教育から構成される。公立学校における義務教育は無償である。2008年時点で、成人識字率は95.2%であった。2005年の初等教育純就学率は91%、中等教育純就学率は63%であった。

チャベス政権は「ボリバル・ミッション」の一環として、教育機会の拡大と識字率向上を目指すプログラム(ミシオン・ロビンソンなど)を推進し、一定の成果を上げたとされる。しかし、教育の質やイデオロギー的偏向については批判もあった。

ベネズエラには多くの大学があり、最も名声の高いものには、ベネズエラ中央大学(UCV、1721年設立)、スリア大学、アンデス大学、シモン・ボリバル大学、オリエンテ大学などがある。

エル・システマとして知られる全国的な音楽教育プログラムは、貧困層の子供たちにクラシック音楽教育を提供するもので、国際的に高い評価を受け、多くの優秀な音楽家を輩出している。

しかし、近年の経済危機は教育制度にも深刻な影響を与えている。

- 就学率の低下・中退者の増加:貧困、食料不足、交通手段の欠如、教師不足などにより、学校に通えない子供や中退する生徒が増加している。2018年には、全国で生徒の58%が中退し、国境に近い地域では80%以上が学校を去ったとの報告もある。

- 教師の不足と質の低下:低賃金や劣悪な労働条件により、多くの教師が職を離れたり、国外へ流出したりしている。これにより、教育の質が著しく低下している。

- 学校インフラの荒廃:多くの学校施設は老朽化し、教材や備品も不足している。電気、水道、給食などの基本的なサービスも提供できない学校が増えている。全国の学校の約93%が運営に必要な最低限の要件を満たしておらず、77%が食料、水、電気などのユーティリティがないと報告されている。

- 高等教育の停滞:大学も予算削減、研究費不足、教員流出、学生の経済的困窮などに直面しており、研究活動や教育の質が低下している。

- 頭脳流出:経済危機と社会不安を背景に、大学卒業者を含む多くの若者や専門家が国外へ流出しており、国の将来的な発展に必要な人材が失われている。ボリバル革命開始以降、135万人以上のベネズエラ人大学卒業者が国を去ったと推定されている。2013年には、全医学部卒業生の半数以上がベネズエラを離れたと、ベネズエラ物理・数学・自然科学アカデミーの会長が報告している。

これらの問題は、ベネズエラの将来世代の教育機会を著しく損ない、国の長期的な発展に対する深刻な脅威となっている。

10.7. 治安と犯罪

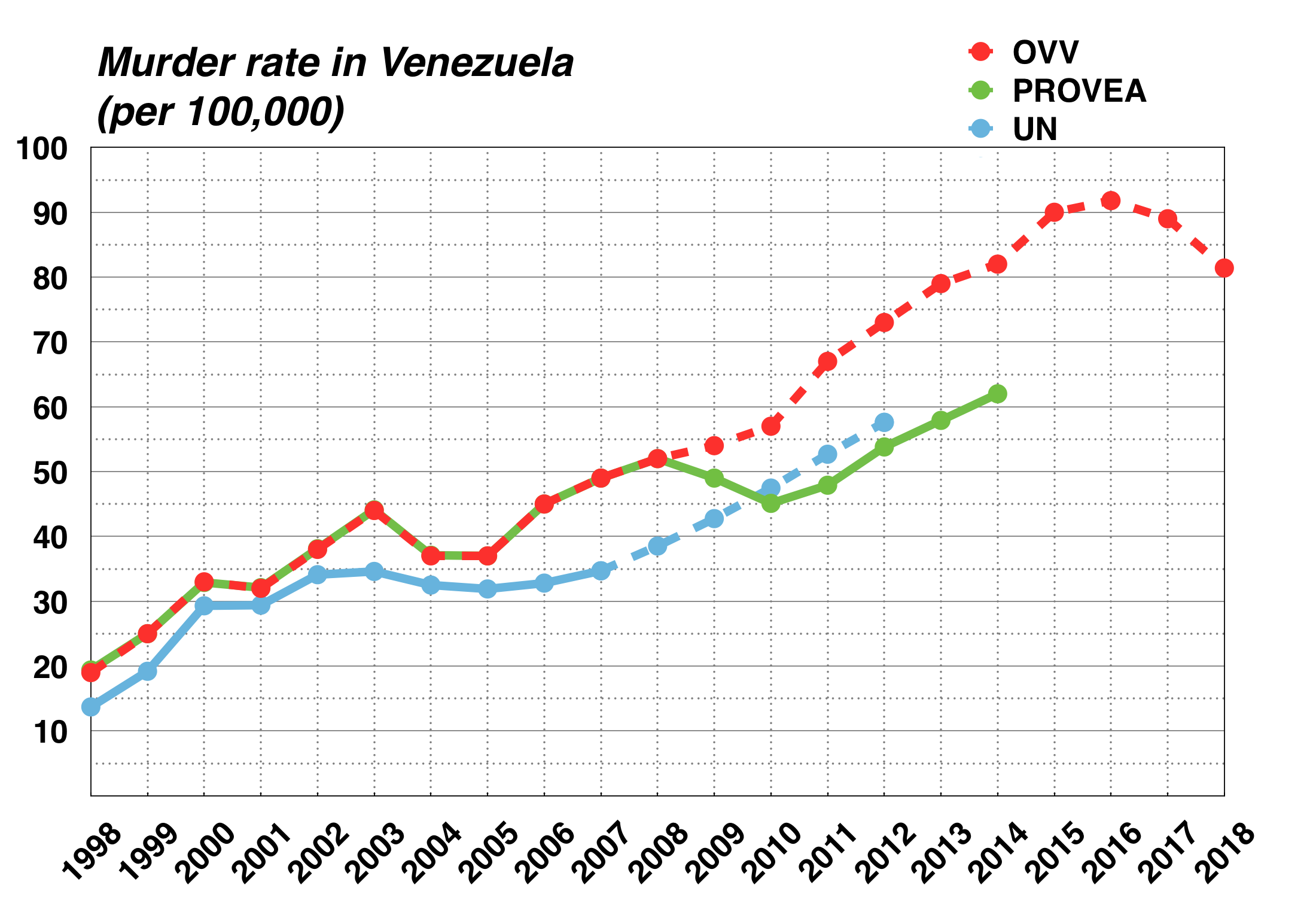

ベネズエラの治安状況は、長年にわたり深刻な問題であり、特に近年の政治・経済危機の中で著しく悪化している。殺人、強盗、誘拐などの暴力犯罪の発生率は世界で最も高い水準にあり、市民生活に深刻な不安を与えている。

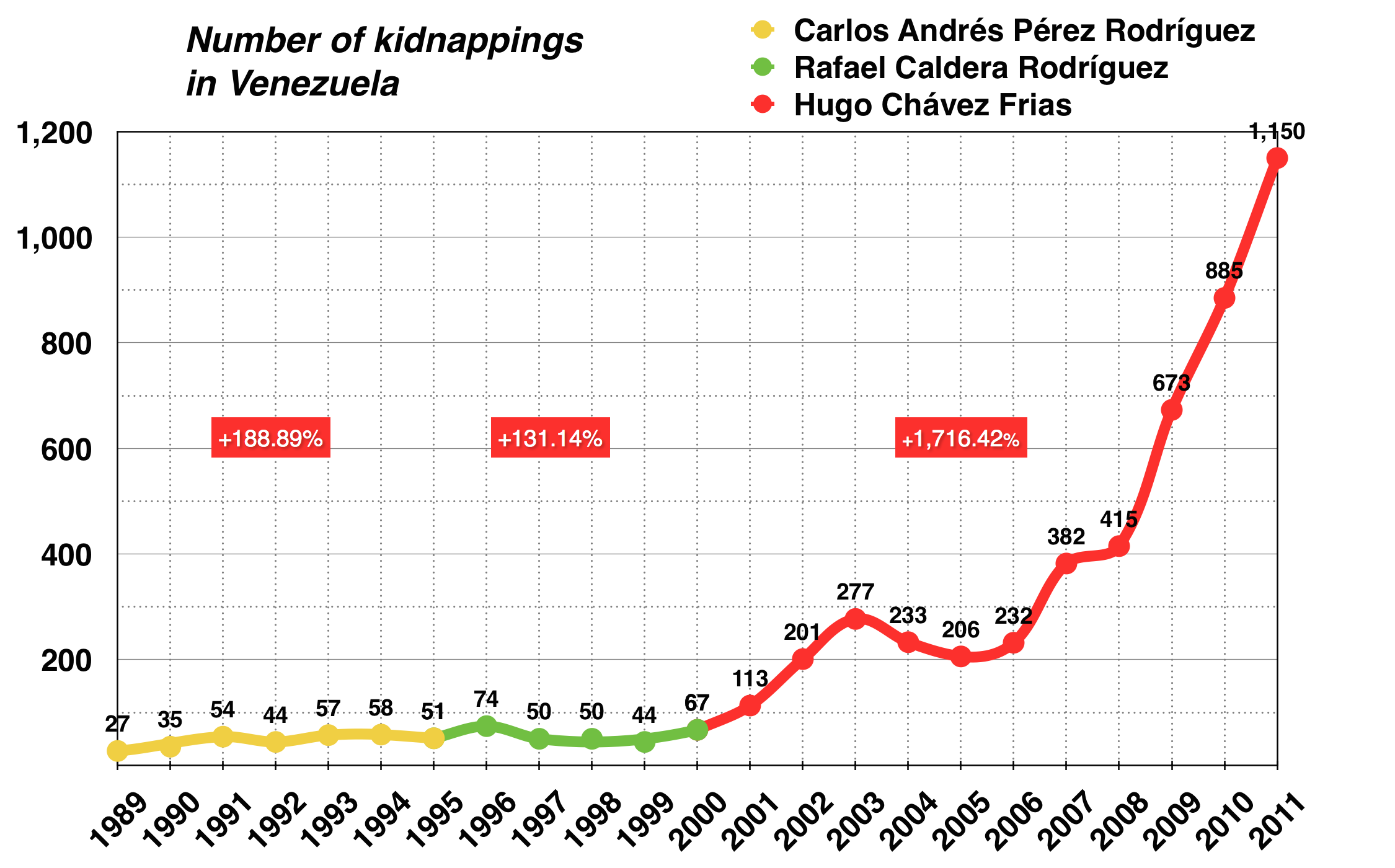

- 高い殺人発生率:ベネズエラは、世界で最も殺人発生率が高い国の一つである。2013年には人口10万人あたり約79人、2015年には90人に達したと報告されている。首都カラカスは、世界で最も殺人事件が多い大都市の一つであり、人口10万人あたり122件の殺人が発生している(2014年時点)。21分に一人が殺害されているとの報道もある。政府は犯罪統計の公表を停止しているため、正確な最新情報を得ることは困難である。

- 誘拐の多発:営利目的の誘拐(身代金目的誘拐)や、短時間拘束して金品を奪う「特急誘拐」(secuestro expressスペイン語)が頻繁に発生している。

- 強盗・窃盗:路上での強盗、住居侵入、車両盗難などが日常的に発生しており、外国人旅行者や投資家も標的となることが多い。

- 組織犯罪:麻薬取引、武器密輸、恐喝などを行う犯罪組織の活動が活発であり、政府関係者や治安当局の一部がこれに関与しているとの指摘もある。

- 治安対策の限界:政府は「人民解放作戦(OLP)」のような犯罪組織支配地域への強硬な取り締まり作戦を実施してきたが、これらの作戦はしばしば超法規的殺害や人権侵害を伴い、根本的な治安改善にはつながっていない。報告された犯罪行為のうち、訴追されるのは2%未満であるとされ、法の執行システムが機能不全に陥っている。

- 刑務所の状況:刑務所は過密状態で、衛生環境も劣悪である。施設内では暴力や暴動が頻発し、受刑者の人権が侵害されている。2016年10月までに200件の刑務所暴動が発生した。

- 社会への影響:高い犯罪率は、市民の日常生活における恐怖と不安を増大させ、夜間の外出自粛や自衛手段の強化を余儀なくさせている。また、経済活動や投資への悪影響も大きい。

経済危機による貧困の拡大、失業率の上昇、社会統制の弱体化、そして司法・警察機関の腐敗や機能不全などが、治安悪化の背景にあると考えられる。フィナンシャル・タイムズは2017年、政府が過去20年間に調達した武器の一部が、準軍事的な民間グループや犯罪シンジケートに流用されたと指摘している。アメリカ合衆国国務省やカナダ政府は、自国民に対し、ベネズエラへの渡航に際して強盗、誘拐、殺人の危険性について警告しており、外交官も装甲車での移動を義務付けられている。イギリス外務・英連邦省はベネズエラへの全ての渡航を控えるよう勧告している。

10.8. 人権

ベネズエラの人権状況は、特にウゴ・チャベス政権後期からニコラス・マドゥロ政権下にかけて著しく悪化しており、国内外の人権団体や国際機関から深刻な懸念が表明され続けている。政府は権力を行政機関に集中させ、憲法上の人権保護を侵害し、批判者や反対派を迫害・弾圧していると指摘されている。

主な人権問題は以下の通りである。

- 表現の自由の抑圧:政府に批判的なメディア(新聞、テレビ、ラジオ、ウェブサイト)への圧力、閉鎖、買収。ジャーナリストやメディア関係者に対する脅迫、嫌がらせ、恣意的拘束、刑事訴追。インターネット検閲やウェブサイトのブロッキング。自己検閲の蔓延。

- 集会・結社の自由の制限:反政府デモや平和的な抗議活動に対する治安部隊による過剰な武力行使(催涙ガス、ゴム弾、実弾の使用)。デモ参加者の恣意的拘束、拷問、不当な訴追。NGO活動への不当な制約。

- 政治的迫害:野党指導者、政治活動家、人権擁護家、学生リーダー、労働組合活動家などが、根拠の薄い容疑や政治的動機に基づく容疑で逮捕・拘束され、公正な裁判を受ける権利を否定されたまま長期勾留される事例が多数報告されている。

- 司法の独立性の欠如と法の支配の崩壊:最高裁判所をはじめとする司法機関が行政の強い影響下にあり、政権の意向に沿った判決を下す傾向が強い。裁判官や検察官に対する政治的圧力や脅迫。適正手続きの無視。

- 超法規的殺害、拷問、劣悪な処遇:治安部隊(特にFAESのような特殊部隊)による貧困地域での超法規的殺害が多数報告されている。拘留施設における拷問、虐待、非人道的な処遇も深刻な問題。刑務所の過密状態、劣悪な衛生環境、医療アクセスの欠如も受刑者の権利を侵害している。

- 強制失踪:2018年から2019年にかけて、政治的拘束者の強制失踪が724件報告された。治安部隊が被害者を拷問にかけ、政府が反対派や批判的な声を封じ込めるために強制失踪を利用したと報告されている。

- 経済的・社会的権利の侵害:ハイパーインフレーション、食料・医薬品の深刻な不足、医療制度の崩壊、教育機会の喪失などが、国民の生存権、健康権、教育を受ける権利などを著しく侵害している。特に子供、高齢者、病人などの社会的弱者が深刻な影響を受けている。

- 難民・移民の権利:国外へ避難した数百万人のベネズエラ人は、避難先で保護や支援の不足、差別、搾取などの問題に直面している。

ヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナルなどの国際人権団体は、これらの人権侵害を継続的に報告し、ベネズエラ政府に対して国際人権基準の遵守、責任者の処罰、そして独立した調査を求めている。国際連合人権高等弁務官事務所も現地調査を行い、深刻な人権侵害を認定する報告書を発表している。国際刑事裁判所(ICC)は、ベネズエラにおける人道に対する罪の可能性について捜査を進めている。

エコノミスト・インテリジェンス・ユニットは、2006年にベネズエラを「ハイブリッド体制」と評価し、2017年には「権威主義体制」へと格下げした。

10.9. 汚職問題

ベネズエラにおける汚職は、世界の基準から見て非常に深刻であり、20世紀の大部分を通じて問題視されてきた。石油の発見は政治腐敗をさらに悪化させたとされ、1970年代後半には、フアン・パブロ・ペレス・アルフォンソが石油を「悪魔の排泄物」と表現したことが、ベネズエラで一般的な言い回しとなった。

トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数では、1995年の調査開始以来、ベネズエラは一貫して最も腐敗した国の一つとしてランク付けされている。2010年には178カ国中164位、2016年には178カ国中166位であった。世界正義プロジェクトは、2014年の法の支配指数で、調査対象99カ国中99位(最下位)にベネズエラをランク付けした。

汚職は社会のあらゆるレベルに蔓延しており、特に以下の分野で顕著である。

- 政府および公的機関:公金横領、縁故主義、不正入札、賄賂の要求などが広範に行われているとされる。特に、為替管理制度や価格統制、輸入許可制度などが汚職の温床となってきた。

- 国営企業:特に国営石油会社PDVSAは、巨額の利益を扱うため、汚職の主要な舞台の一つとされてきた。契約の不透明性、幹部による不正蓄財などが指摘されている。

- 司法および法執行機関:司法の独立性の欠如は、汚職事件の捜査や訴追を困難にしている。警察や軍関係者による恐喝や不正行為も報告されている。

- 麻薬取引:ベネズエラは、コロンビア産コカインなどの薬物がアメリカ合衆国やヨーロッパへ向かう経由地となっており、政府高官や軍関係者の一部が麻薬取引に関与しているとの疑惑が長年指摘されている(ベネズエラにおける違法薬物取引)。2003年から2008年の期間に、ベネズエラ当局はコロンビア、アメリカ、スペイン、パナマに次いで世界で5番目に多いコカインを押収した。

- 人道支援物資の横流し:経済危機の中で、不足している食料や医薬品などの人道支援物資が、政府関係者や軍によって横流しされ、闇市場で高値で販売されるといった事例も報告されている。

ウゴ・チャベス政権およびニコラス・マドゥロ政権は、汚職対策を掲げてきたが、実際には汚職はさらに深刻化したとの見方が一般的である。政府高官やその家族が不正に富を蓄積しているとの疑惑が絶えない。汚職は、経済発展を阻害し、貧富の格差を拡大させ、国民の政府に対する不信感を増大させる大きな要因となっている。また、汚職によって得られた資金が国外に流出し、マネーロンダリングされているとの指摘もある。

アメリカ合衆国をはじめとするいくつかの国は、汚職や人権侵害に関与したとして、多数のベネズエラ政府高官や関係者に対して制裁を科している。

11. 文化

ベネズエラの文化は、先住民の伝統、スペイン植民地時代の影響、そしてアフリカからもたらされた要素が融合して形成された、豊かで多様なものである。これらの要素は、音楽、舞踊、美術、文学、食生活、祝祭など、国民生活のあらゆる側面に反映されている。また、19世紀以降のヨーロッパや中東、アジアからの移民も、ベネズエラ文化のモザイクに新たな色彩を加えてきた。

11.1. 建築

ベネズエラの建築は、先史時代から現代に至るまで多様な様式が見られる。

先コロンブス期(紀元前1000年頃 - 15世紀)の建築には、農業用テラスや、石で裏打ちされたヴォールト構造の「ミントーイェ」と呼ばれる墳墓兼農産物貯蔵庫などがある。

植民地時代(16世紀 - 1810年)の建築は、スペイン帝国の影響を強く受けている。初期の建築は質素であったが、18世紀のギプスコア会社設立による経済的繁栄に伴い、より装飾的な教会建築などが建てられた。この時代のキリスト教寺院は、長方形の平面に3つの身廊を持ち、アルファルヘ様式の天井アーチで区切られるというほぼ一定の配置であった。コロとその港は、この時代の都市計画と建築様式を今に伝えるユネスコ世界遺産である。沿岸部では海賊の襲撃に備えるための要塞も建設された。

近代・現代建築においては、カルロス・ラウル・ビリャヌエバが最も重要な建築家とされる。彼が設計したカラカスの大学都市は、近代建築と芸術の統合を示す傑作として世界遺産に登録されており、特にそのアウラ・マグナ(大講堂)は名高い。その他、注目すべき建築物には、カピトリオ(国会議事堂)、バラル劇場、テレサ・カレーニョ文化複合施設、ラファエル・ウルダネタ将軍橋などがある。現代建築では、都市の急速な発展に伴い、高層ビルや商業施設、公共施設などが建設されたが、経済危機は新たな建設プロジェクトや既存建築物の維持管理に大きな影響を与えている。

伝統的な住居様式としては、地域によって異なり、アンデス地方の石造りの家、リャノ地方の茅葺き屋根の家、沿岸部の高床式の家(パラフィート)などが見られる。

11.2. 美術

ベネズエラの美術は、初期には宗教的なモチーフが支配的であった。しかし、19世紀後半になると、国の独立闘争における歴史的・英雄的な表現を重視する芸術家たちが現れた。この動きはマルティン・トバル・イ・トバルによって主導された。

モダニズムは20世紀に主流となった。著名なベネズエラの芸術家には、アルトゥーロ・ミチェレーナ、クリストバル・ロハス、アルマンド・レベロン、マヌエル・カブレなどがいる。キネティック・アートの分野では、ヘスス・ラファエル・ソト、ゲゴ、カルロス・クルス=ディエスが国際的に知られている。現代美術家としては、マリソル・エスコバルやユセフ・メルヒなどが活躍している。

ベネズエラには多くの美術館やギャラリーがあり、国内外の作品を展示している。しかし、近年の経済危機は、芸術活動や文化施設の運営にも困難をもたらしている。

11.3. 文学

ベネズエラ文学は、スペインによる征服直後、ほとんど文字を持たなかった先住民社会において始まった。当初はスペイン文化の影響が支配的であった。ベネズエラ独立戦争中の政治文学の高まりに続き、特にフアン・ビセンテ・ゴンサレスによって説かれたベネズエラのロマン主義が、この地域で最初の重要なジャンルとして現れた。主に物語記述に焦点が当てられていたが、ベネズエラ文学はアンドレス・エロイ・ブランコやフェルミン・トロのような詩人によって進歩した。

主要な作家や小説家には、ロムロ・ガジェーゴス(代表作『ドニャ・バルバラ』はラテンアメリカ文学の古典とされる)、テレサ・デ・ラ・パラ、アルトゥーロ・ウスラール・ピエトリ、アドリアーノ・ゴンサレス・レオン、ミゲル・オテーロ・シルバ、マリアーノ・ピコン・サラスなどがいる。偉大な詩人であり人文主義者であるアンドレス・ベーリョは、教育者であり知識人でもあった(彼はシモン・ボリバルの幼少期の家庭教師であり指導者でもあった)。その他、ラウレアーノ・バジェニーリャ・ランスやホセ・ヒル・フォルトゥールなどは、ベネズエラの実証主義に貢献した。

現代の作家たちも、社会問題、歴史、アイデンティティなどをテーマに多様な作品を生み出しているが、経済危機と政治的抑圧は、出版業界や作家の活動にも影響を与えている。多くの作家が国外での活動を余儀なくされている。

11.4. 音楽

ベネズエラの音楽は、先住民、ヨーロッパ(特にスペイン)、アフリカの要素が融合した多様な伝統を持つ。

- ホローポ(Joropoスペイン語):ベネズエラの国民音楽であり、国民舞踊でもある。主にリャノ(平原)地方で発展し、アルパ(ハープ)、クアトロ(小型の4弦ギター)、マラカスのアンサンブルで演奏されることが多い。リズミカルで活気に満ちた音楽である。代表曲には「アルマ・ジャネーラ」(「平原の魂」の意味で、第二の国歌ともされる)、「フロレンティーノと悪魔」、「カバージョ・ビエホ」(シモン・ディアス作)などがある。

- ガイタ・スリアーナ(Gaita Zulianaスペイン語):スリア州発祥の音楽ジャンルで、特にクリスマスの時期に人気がある。アコーディオンのような楽器フリア、太鼓、クアトロなどを使用し、即興的な歌詞が特徴である。

- エル・システマ:1975年にホセ・アントニオ・アブレウによって始められた、貧困層の子供たちを対象としたクラシック音楽教育プログラム。国内外で高い評価を受け、多くのオーケストラ(例:シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラ)や優秀な音楽家(例:指揮者グスターボ・ドゥダメル)を輩出している。

- その他の伝統音楽・舞踊:カリプソ(特にエル・カヤオ地方)、バンブーコ、メレンゲ(ドミニカ共和国のものとは異なる)、フルリア、タンボール(アフリカ起源の太鼓音楽)など、地域ごとに多様な音楽と舞踊が存在する。

- ポピュラー音楽:サルサ、ラテンポップ、ロックなども人気があり、国内のアーティストが活躍している。21世紀初頭には、「都市アコースティックムーブメント(Movida Acústica Urbanaスペイン語)」として知られる動きが現れ、伝統楽器を使いながら現代的なオリジナル曲を創造するミュージシャンたちが登場した(例:Tambor Urbano, Los Sinverguenzas, C4Trío, Orozco Jam)。

テレサ・カレーニョは19世紀の世界的に有名なピアノの名手であった。

アフロ・ベネズエラ音楽の伝統は、「黒人の聖人」サン・フアンや聖ベネディクト・ザ・ムーアの祭りと最も密接に関連している。

11.5. 食文化

ベネズエラ料理は、先住民、スペイン、アフリカ、そして後の移民たちの影響が融合した、風味豊かで多様な食文化を持つ。主食はトウモロコシと米である。

代表的な料理:

- アレパ(Arepaスペイン語):トウモロコシの粉で作る厚焼きのパンのようなもので、ベネズエラの国民食。中にチーズ、肉、豆、アボカドなど様々な具材を挟んで食べる。朝食、昼食、夕食、軽食として広く食される。

- パベジョン・クリオージョ(Pabellón Criolloスペイン語):ベネズエラの代表的な国民料理の一つ。細切り牛肉の煮込み、黒豆、白米、揚げプランテン(調理用バナナ)を盛り合わせた一皿。

- アジャカ(Hallacaスペイン語):クリスマスの時期に作られる伝統料理。トウモロコシの生地に、牛肉、豚肉、鶏肉、レーズン、オリーブ、ケイパーなどを混ぜた具を包み、プランテンの葉で巻いて茹でる。

- カチャパ(Cachapaスペイン語):甘いトウモロコシで作るパンケーキのようなもので、チーズを挟んで食べることが多い。

- エンパナーダ(Empanadaスペイン語):トウモロコシの生地で肉、チーズ、魚などの具を包んで揚げたもの。

- テケニョ(Tequeñoスペイン語):棒状の白いチーズを小麦粉の生地で巻いて揚げた人気のスナック。

- モンドンゴ(Mondongoスペイン語):牛の胃袋(トライプ)と野菜を煮込んだスープ。

- サンコーチョ(Sancochoスペイン語):肉(鶏肉、牛肉、魚など)と様々な野菜、根菜を煮込んだ濃厚なスープ。

飲み物:

- チチャ(Chichaスペイン語):米やトウモロコシを発酵させて作る伝統的な飲み物。

- パペロン・コン・リモン(Papelón con Limónスペイン語):パペロン(黒砂糖の一種)を水で溶かし、ライムジュースを加えた、さわやかな甘さの飲み物。

- ラム酒(Ronスペイン語):ベネズエラは質の高いラム酒の産地として知られる。

- ビール(Cervezaスペイン語):国内で広く消費されている。

- コーヒー:ベネズエラはコーヒーの産地でもあり、濃厚なコーヒーが好まれる。

- フレッシュジュース:マンゴー、パッションフルーツ、グアバなど、熱帯の果物を使ったジュースが豊富。

近年、深刻な経済危機と食料不足は、ベネズエラの食文化にも大きな影響を与えている。多くの伝統的な食材が入手困難となり、国民は食生活の変更を余儀なくされている。栄養不足も深刻な問題となっている。

11.6. ミス・コンテスト

ベネズエラは、国際的な主要ミス・コンテスト(ミス・ユニバース、ミス・ワールド、ミス・インターナショナル、ミス・アースなど)で極めて多くの優勝者を輩出していることで世界的に有名であり、「美の国」や「ミスコン大国」として知られている。

- 成功の背景:

- 専門的な育成システム:ベネズエラには「ミス・アカデミー」と呼ばれる専門の養成学校が存在し、候補者たちはウォーキング、スピーチ、メーキャップ、フィットネス、教養など、多岐にわたる厳しいトレーニングを受ける。

- 国民的な関心とサポート:ミス・ベネズエラ大会は国民的な一大イベントであり、テレビ中継の視聴率も非常に高い。国民全体が自国の代表を応援する文化がある。

- 多様な民族的背景:ヨーロッパ系、アフリカ系、先住民系などの血が混じり合った結果、多様なタイプの美しさが生まれる土壌があるとされる。

- 美への意識の高さ:美容整形手術も比較的一般的であり、外見を美しく保つことへの社会的な関心が高い。

- 社会文化的意味:

- 国家的プライド:国際コンテストでの成功は、経済的・政治的に困難な状況にあるベネズエラ国民にとって、一種の国家的プライドや希望の象徴となっている。

- 女性の社会進出の一形態:ミスコンテストでの成功が、芸能界や政界への道を開くケースもある(例:イレーネ・サエスはミス・ユニバース優勝後、市長や大統領候補となった)。

- 美の基準と商業主義:一方で、画一的な美の基準を助長する、過度な商業主義、美容整形への依存といった批判も存在する。また、候補者たちが成功のために多大なプレッシャーにさらされることも指摘される。

- 関連産業:

- 美容整形外科、エステティックサロン、化粧品産業、ファッション産業などが、ミスコンテストと密接に関連して発展してきた。

2012年時点で、ミス・ユニバース、ミス・ワールド、ミス・インターナショナルでそれぞれ6名の優勝者を輩出している。ミス・ユニバースでは、2008年(ダイアナ・メンドーサ)と2009年(ステファニア・フェルナンデス)に2年連続でベネズエラ代表が優勝するという歴史的快挙を成し遂げ、これはギネス世界記録にも認定された。

しかし、近年の経済危機は、ミス・ベネズエラ大会の運営や候補者の準備にも影響を与えていると報じられている。

11.7. スポーツ

ベネズエラでは多様なスポーツが楽しまれているが、特に野球が国民的な人気を誇る。

11.7.1. 野球

ベネズエラでは野球が最も人気のあるスポーツであり、「国のスポーツ」と見なされることも多い。その起源は19世紀末に遡り、20世紀初頭にアメリカの石油産業従事者によって広められた。

- リーガ・ベネソラーナ・デ・ベイスボル・プロフェシオナル(LVBP):1945年に設立された国内プロ野球リーグ。冬季に開催され、国内外の多くの有名選手が参加する。

- メジャーリーグベースボール(MLB)への選手輩出:ベネズエラは、ドミニカ共和国に次いでMLBに多くの選手を送り出している国の一つである。ルイス・アパリシオ(MLB初のラテンアメリカ出身アメリカ野球殿堂入り選手)、ミゲル・カブレラ(三冠王)、ヨハン・サンタナ(サイ・ヤング賞2度受賞)、フェリックス・ヘルナンデス(サイ・ヤング賞)、ホセ・アルトゥーベ(MVP)など、数多くのスター選手を輩出している。2019年までに408人のベネズエラ人選手がMLBでプレーした。

- 国際大会:ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)には毎回参加しており、2009年大会では準決勝に進出した。1940年代から1950年代にかけては、アマチュアの国際大会(IBAFワールドカップなど)で強豪国として知られた。

11.7.2. サッカー

サッカーは、南米の他の国々と同様に人気が高まっており、特に若い世代の間で競技人口が増加している。

- サッカーベネズエラ代表(愛称:La Vinotintoスペイン語、ワインレッドの意味):南米サッカー連盟(CONMEBOL)所属国の中で唯一FIFAワールドカップ本大会への出場経験がないが、近年実力を向上させている。コパ・アメリカでは、2011年大会でベスト4に進出するなどの成果を上げている。

- 国内リーグ:プリメーラ・ディビシオンが国内トップリーグ。カラカスFCやデポルティーボ・タチラFCなどが強豪クラブとして知られる。

- 著名選手:フアン・アランゴ、ホセ・サロモン・ロンドン、トマス・リンコンなどがヨーロッパの主要リーグで活躍した。

11.7.3. その他のスポーツ

- バスケットボール:国内プロリーグ(LPB)があり、人気も高い。グレイビス・バスケスなどNBA選手も輩出している。バスケットボールベネズエラ代表は、オリンピックやFIBAバスケットボール・ワールドカップへの出場経験があり、2015年のFIBAアメリカ選手権では優勝を果たした。

- ボクシング:多くの世界チャンピオンを輩出しており、オリンピックでもメダルを獲得している。かつては世界ボクシング協会(WBA)の本部がベネズエラに置かれていた。レオ・ガメス(4階級制覇)、エドウィン・バレロ(2階級制覇、27戦全KO勝ち)、ホルヘ・リナレス(3階級制覇)などが有名。

- モータースポーツ:F1ドライバーのパストール・マルドナドは、2012年のスペイングランプリで優勝した。二輪ロードレースでも、カルロス・ラバード(WGP250ccクラスチャンピオン)やジョニー・チェコットなどが活躍した。

- フェンシング:ルーベン・リマルドが2012年ロンドンオリンピックの男子エペ個人で金メダルを獲得した。

- 自転車競技、バレーボール、ソフトボール、陸上競技なども人気がある。

オリンピックには1948年のロンドン大会から参加しており、これまでに金メダル3個を含む19個のメダル(2021年東京大会終了時点)を獲得している。

11.8. 世界遺産

ベネズエラには、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の世界遺産リストに登録された文化遺産が2件、自然遺産が1件存在する(2024年現在)。

- コロとその港(文化遺産、1993年登録):16世紀に建設されたスペイン植民地時代の都市。カリブ海沿岸に残る初期の植民都市の優れた例であり、土を用いた独特の建築様式が特徴。しかし、近年の自然災害や開発圧力により、2005年に「危機遺産」リストに登録された。

- カナイマ国立公園(自然遺産、1994年登録):ギアナ高地に位置し、テーブルマウンテン(テプイ)と呼ばれる独特の地形、世界最大の落差を誇るエンジェルフォール(サルト・アンヘル)、そして豊かな生物多様性で知られる。面積は約3万平方キロメートルに及ぶ広大な国立公園。

- カラカスの大学都市(文化遺産、2000年登録):首都カラカスにあるベネズエラ中央大学のキャンパス。20世紀半ばの建築家カルロス・ラウル・ビリャヌエバによって設計され、近代建築と芸術(アレクサンダー・カルダー、フェルナン・レジェ、ヴィクトル・ヴァザルリなどの作品)が統合された傑作とされる。

これらの世界遺産は、ベネズエラの豊かな自然と文化の多様性を象徴するものであるが、経済危機や環境問題、適切な管理体制の欠如などにより、その保全が課題となっている。

11.9. 祝祭日

ベネズエラの祝祭日は、国の歴史、宗教(主にカトリック)、文化を反映したものが中心となっている。

| 日付 | 日本語表記 | スペイン語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Año Nuevoスペイン語 | |

| 1月6日 | 公現祭(東方の三博士の日) | Día de los Reyes Magosスペイン語 | |

| 1月15日 | 教師の日 | Día del Maestroスペイン語 | |

| 2月か3月 (移動祝日) | カーニバル | Carnavalスペイン語 | 灰の水曜日の前の月曜日と火曜日。 |

| 2月4日 | ボリバル革命の日 | Día de la Revolución Bolivarianaスペイン語 | 1992年のクーデター未遂を記念。チャベス政権下で制定。 |

| 3月か4月 (移動祝日) | 聖週間 | Semana Santaスペイン語 | 特に聖木曜日と聖金曜日が重要。 |

| 4月19日 | 独立宣言の日 | Declaración de la Independenciaスペイン語 | 1810年のカラカス市参事会による自治宣言を記念。 |

| 5月1日 | メーデー(労働者の日) | Día del Trabajadorスペイン語 | |

| 6月(移動祝日) | 聖体の祝日 | Corpus Christiスペイン語 | 聖三位一体の主日の後の木曜日。 |

| 6月24日 | カラボボ戦勝記念日 | Batalla de Caraboboスペイン語 | 1821年の独立戦争における決戦の勝利を記念。陸軍記念日でもある。 |

| 7月5日 | 独立記念日 | Día de la Independenciaスペイン語 | 1811年のベネズエラ第一共和国による独立宣言を記念。 |

| 7月24日 | シモン・ボリバル生誕記念日 | Natalicio del Libertador Simón Bolívarスペイン語 | 「解放者」シモン・ボリバルの誕生日。海軍記念日でもある。 |

| 8月3日 | 国旗の日 | Día Nacional de la Banderaスペイン語 | |

| 8月4日 | ボリバリアナ国家警備隊の日 | Día de la Guardia Nacional Bolivarianaスペイン語 | |

| 9月11日 | コロモトの聖母の日 | Día de Nuestra Señora de Coromotoスペイン語 | ベネズエラの守護聖人。 |

| 10月12日 | 先住民抵抗の日 | Día de la Resistencia Indígenaスペイン語 | かつては「民族の日(Día de la Razaスペイン語)」または「コロンブス・デー」として知られたが、チャベス政権下で先住民の視点を重視する名称に変更された。 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Día de Todos Los Santosスペイン語 | |

| 12月8日 | ウゴ・チャベス最高司令官と祖国のための愛と忠誠の日 | Día del Comandante Supremo Hugo Chávez y Día del Amor y la Lealtad por la Patriaスペイン語 | マドゥロ政権下で制定。 |

| 12月10日 | 空軍記念日 | Día de la Aviación Militar Venezolanaスペイン語 | |

| 12月17日 | 解放者の命日 | Conmemoración de la Muerte del Libertadorスペイン語 | シモン・ボリバルの逝去を追悼。 |

| 12月24日 | クリスマスイブ | Nochebuenaスペイン語 | 多くの企業では半日または全日休み。 |

| 12月25日 | クリスマス | Navidadスペイン語 | |

| 12月31日 | 大晦日 | Fin de añoスペイン語 | 多くの企業では半日または全日休み。 |

これら以外にも、各地域や都市には独自の守護聖人の祭りや伝統行事が存在する。