1. 概要

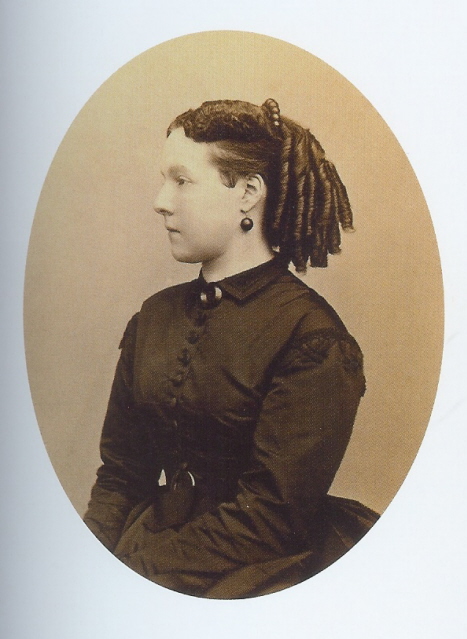

オーストリア大公家出身のマリー・アンリエット・ドートリッシュ(Marie Henriette Anneフランス語、1836年8月23日 - 1902年9月19日)は、ベルギー国王レオポルド2世の王妃である。彼女の結婚は、マリー・アンリエットとレオポルド双方の意に反して取り決められた政略結婚であり、二人の性格の不一致から不幸なものとなった。1872年以降、夫婦は公の場では共に現れ続けたものの、私生活では別居状態であった。マリー・アンリエット王妃は、エネルギッシュで聡明な乗馬家であり、何よりも動物を深く愛した人物として評されている。1895年には公務から事実上引退し、晩年の7年間をスパ市で過ごし、「スパの女王」として知られるようになった。彼女はハプスブルク家としての高貴な出自を持ちながら、ベルギー王室における複雑な立場に置かれた生涯を送った。

2. 初期生涯と背景

マリー・アンリエットは、オーストリア大公家の一員として、ハンガリーで幼少期を過ごした。彼女の教育は、当時の貴族の慣習に従いつつも、母親の影響で活発な性格が育まれた。特に馬術や音楽への情熱は、幼少期に培われたものである。

2.1. 出生と家族

マリー・アンリエットは、1836年8月23日にハンガリー王国のブダ城(ペシュト)で生まれた。彼女は、ハンガリー副王を務めたオーストリア大公ヨーゼフ・アントンと、その3番目の妻であるヴュルテンベルク公女マリア・ドロテアの間に生まれた5人兄弟の末娘であった。父親を通じて、彼女は神聖ローマ皇帝レオポルト2世の孫であり、オーストリア皇帝フェルディナント1世の従姉妹にあたる。また、母親の血筋を通じて、後のイギリス王妃メアリー・オブ・テックの又従姉妹でもあった。

2.2. 幼少期と教育

マリー・アンリエットは幼少期の多くをハンガリーのブダ城で過ごした。10歳の時に父親を亡くし、その後はオーストリア大公ヨハンの庇護のもと、ウィーンのアウガルテン宮殿で養育された。彼女の母親は、マリー・アンリエットを「男の子のように」育てたと伝えられている。この教育方針は、彼女の活発で強い意志を持つ性格形成に大きな影響を与えた。

2.3. 性格と関心事

マリー・アンリエットは、生来活発でエネルギッシュな気質を持ち、強い意志と情熱的な性格であった。特に乗馬に深い関心と情熱を抱いており、これは彼女の生涯を通じて最も重要な趣味となった。また、彼女は聡明で教養があり、芸術や音楽にも造詣が深かった。その高貴な魂と慈悲深い心から、「ブラバントの薔薇」という愛称で呼ばれることもあった。

3. レオポルド2世との結婚

マリー・アンリエットとレオポルド2世の結婚は、双方の意に反する政略結婚として行われた。当初から共通の関心がなく、結婚生活は不和に満ち、最終的には別居に至った。

3.1. 結婚の背景と経緯

マリー・アンリエットは1853年8月22日、17歳の誕生日を目前に控えた日に、18歳のベルギー王太子レオポルドと結婚した。レオポルドは、ベルギー国王レオポルド1世とフランス出身の妃ルイーズ・ドルレアンの次男であった。この結婚により、マリー・アンリエットは後のメキシコ皇后シャルロッテの義姉となり、イギリス女王ヴィクトリアやポルトガル女王マリア2世とは義理の従姉妹関係となった。

この結婚は、ベルギー王室の地位を強化するために画策された政略結婚であった。新興君主国の初代国王であったレオポルド1世は、プロテスタント出身であるため、息子をカトリックの権威ある王朝の出身者と結婚させることを望んでおり、ハプスブルク家の血を引くマリー・アンリエットは、その点で最も重要な資質を持っていた。この結婚は、新たに建国されたベルギー王国と、かつてオーストリア領ネーデルラントを支配したハプスブルク家との間に歴史的なつながりを生み出すことにもなった。

結婚は、レオポルド1世がマリー・アンリエットの保護者であったオーストリア大公ヨハンに提案し、彼女の意思を無視して二人の男性の間で取り決められた。マリー・アンリエットは1853年5月にホーフブルク宮殿での宮廷舞踏会でレオポルドに紹介され、その場で彼と結婚することを知らされた。しかし、マリー・アンリエットもレオポルドも、互いに良い印象を抱くことはなかった。彼女は結婚計画に反対したが、母親に説得されて最終的に承諾した。レオポルド自身も、父親の意向で結婚に同意したと語っている。

マリー・アンリエットはオーストリアの王位継承権を放棄し、1853年8月8日にウィーンで結婚契約に署名した。8月10日にはシェーンブルン宮殿で代理結婚式が執り行われ、その後ブリュッセルへ向かい、8月22日にレオポルド本人との最終的な結婚式が挙行された。結婚式の後、二人はベルギーの各州を巡るツアーを行い、10月にはイギリスを訪問した。この際、ヴィクトリア女王はレオポルド1世に対し、夫婦間の性格の相違について言及している。マリー・アンリエットは聡明で教養があり洗練された人物と評された一方、レオポルドは雄弁で軍事に関心があるものの、二人の間には共通の趣味が全くなかった。このように、この結婚はマリー・アンリエットとレオポルド双方の意に反して取り決められ、当初から不幸なものとなる運命にあった。

3.2. 結婚生活の不和と別居

結婚後、1854年4月にはレオポルドとマリー・アンリエットはラーケン宮殿に居を構え、ブラバント公爵夫妻としてレオポルド1世とその幼い子供たち(フィリップ、シャルロッテ)と共に暮らした。マリー・アンリエットは義父であるレオポルド1世とは親密な関係ではなかったが、シャルロッテとは個人的な友人となった。彼女には、義母の元女官長であったド・メロード伯爵夫人が率いる独自の宮廷が与えられた。

レオポルドは礼儀正しいものの権威主義的な夫であり、二人の関係は冷え切っていた。レオポルドは公然と愛妾を囲み、時には夫婦の寝室の隣の部屋に愛妾を連れ込むなど、マリー・アンリエットを冷遇した。舅であるレオポルド1世も、この状況を傍観するのみであった。

不妊や子供の死は夫婦関係にさらなる影響を与えた。1858年には長女ルイーズが生まれたが、世継ぎが女子であったことに失望の声が上がった。待望の王位継承者である長男レオポルド王子は1859年に誕生した。しかし、1860年と1864年には、レオポルドは健康上の理由でマリー・アンリエットを伴わずにエジプト、セイロン、インド、中国などへの長期旅行に出かけた。これらの旅行はマリー・アンリエットが妊娠中に行われ、彼女は夫が遠い地を旅する間、自分は子供たちと共に家に残されることに失望を表明した。

1869年に唯一の息子であるレオポルド王子が夭折すると、夫婦関係は決定的に悪化した。レオポルド2世はマリー・アンリエットに息子の死の責任があると非難し、彼女はこの非難を決して許すことができなかった。また、レオポルドの公然たる不倫も彼女を深く傷つけた。夫婦は一時的に和解し、新たな息子を望んだが、1872年に生まれたのが再び娘のクレマンティーヌであったため、二人は残りの生涯を別々に暮らすことになった。ただし、公式には結婚関係を維持し、公の場では国王と王妃として共に姿を現し続けた。1878年8月に行われた国王夫妻の結婚25周年記念日には、ベルギー全土で祝賀行事が催され、祭りや公共の建物の装飾、4日間の祝日が宣言された。マリー・アンリエットには市民からの寄付でティアラが贈られ、彼女は感謝の意を込めて愛国的な演説を行った。

しかし、二人の関係は個人的な関わりを失っていた。

4. 王妃としての活動

王妃としてのマリー・アンリエットは、公式な公務をこなしつつも、個人的な関心事である馬術や音楽に情熱を注いだ。また、フランス=プロイセン戦争時の医療支援など、人道的な活動にも積極的に貢献した。

4.1. 王室の役割と公務

ブラバント公爵夫人として、マリー・アンリエットはラーケン宮殿に居を構え、義妹のシャルロッテと親密な友情を築いた。彼女は独自の宮廷を持ち、動物への関心に没頭した。

1865年12月10日、レオポルド1世の崩御に伴い、レオポルド2世が即位し、マリー・アンリエットは王妃となった。しかし、国王の即位式において、マリー・アンリエットが参加すべきか否かという議論が持ち上がった際、国王は彼女の参加を拒否し、王妃は式典の観客という立場に留められた。

王妃となってからの最初の7年間も、マリー・アンリエットとレオポルドは共に暮らしたが、その関係は依然として冷淡であった。レオポルドは礼儀正しいものの、権威主義的な夫であったと評されている。マリー・アンリエットはオペラや演劇に強い関心を持ち、しばしばモネ王立劇場を訪れた。劇場の王室専用ボックスには、王妃が長年にわたって築き上げた友人たちと交流できる私室が増設された。

1867年、義妹であるメキシコ皇后シャルロッテが、ハプスブルク家によって精神不安定を理由に幽閉された際、レオポルドはマリー・アンリエットにシャルロッテをベルギーに解放する交渉役を命じた。彼女は顧問のアドリアン・ゴフィネ男爵と共にウィーンへ赴き、2週間の交渉の末、任務を成功させた。シャルロッテは当初、ラーケン宮殿で国王夫妻と共に過ごし、マリー・アンリエットは彼女の健康改善に尽力し、ほとんどそばを離れなかったと伝えられている。シャルロッテは一時的に改善の兆しを見せたが、再び病状が悪化すると、マリー・アンリエットは忍耐を失い、1869年にはシャルロッテはラーケン宮殿から永久に引き離された。

4.2. 個人的な関心事と情熱

マリー・アンリエット王妃の最大の関心事は、彼女が所有する約50頭のハンガリー産の馬であった。彼女は単に乗馬のためだけでなく、熱心に馬の繁殖にも取り組んだ。また、当時の王室の女性としては異例なことに、自ら馬の世話をすることもあったため、風変わりな人物と見なされることもあった。

馬術以外にも、彼女は音楽や絵画にも関心を持っていた。歌、ピアノ、ハープのレッスンを受け、芸術家としても才能を発揮した。また、軍事にも興味を持ち、ベルギー東部のベフェルローで行われる軍事演習に、彼女が「ベフェルロー」と名付けたハンガリー産の馬に乗ってしばしば参加した。

4.3. 社会的貢献と人道的活動

1870年から1871年のフランス=プロイセン戦争中、ベルギーは戦争に参加しなかったものの、マリー・アンリエット王妃は医療支援に積極的に従事した。国境を越えてきた負傷した外国兵士たちの看護に献身的に取り組み、セダンの戦いの後には、国王を説得してブリュッセルの王宮を負傷兵のための病院として開放させ、自らもそこで負傷者の看護にあたった。彼女の努力は認められ、ザクセン国王ヨハン1世からシドニア勲章を授与された。また、1871年にブリュッセルで発生した天然痘の流行に際しても、患者のケアに尽力した。

マリー・アンリエットは、夫レオポルド2世のコンゴ自由国への関心には賛同せず、それを失敗したメキシコ帝国の試みと比較し、植民地計画全体を非現実的な冒険と見なしていた。

5. 子供たち

マリー・アンリエット王妃は4人の子供をもうけたが、長男レオポルド王子の夭折は彼女の人生に大きな影響を与えた。娘たちの結婚も、彼女の関心事の一つであった。

5.1. 子供たちの生涯

マリー・アンリエットとレオポルド2世の間には、4人の子供が生まれた。

- ルイーズ(1858年2月18日 - 1924年3月1日) - ザクセン=コーブルク=ゴータ公子フィリップ妃

- レオポルド(1859年6月12日 - 1869年1月22日) - ブラバント公。9歳で夭折。

- ステファニー(1864年5月21日 - 1945年8月23日) - オーストリア皇太子ルドルフ妃。ルドルフはオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世とエリーザベトの息子。

- クレマンティーヌ(1872年7月30日 - 1955年9月8日) - ナポレオン・ヴィクトル・ボナパルト夫人。

1858年に長女ルイーズが誕生した際、男子の世継ぎではなかったことに失望の声が上がった。しかし、翌1859年には待望の長男レオポルド王子が生まれた。レオポルド2世は1860年と1864年に、マリー・アンリエットが妊娠中にもかかわらず、彼女を伴わずに長期旅行に出かけたため、彼女は子供たちと共に家に残されることに不満を抱いた。

1869年に唯一の息子であるレオポルド王子が溺死すると、マリー・アンリエットは悲しみをレオポルドほど公には示さなかったものの、悲しみを癒すためにレオポルドを伴わずにスイスやハンガリーへ何度か旅し、宗教への関心を深めた。

息子の死後、マリー・アンリエットは子供たちの養育をほとんど家庭教師や指導者に任せきりになった。これらの教育係は権限を乱用し、子供たちをひどく扱ったと伝えられているが、母親であるマリー・アンリエットは子供たちにとって遠い存在となり、彼らの厳格な規律主義的な教育方法を容認した。

彼女は娘たちが王朝間の結婚をすることを望んだ。長女ルイーズの結婚は、彼女が幼少期を過ごしたハンガリーを頻繁に訪れる機会を与えたため、喜ばれた。1881年に次女ステファニーがオーストリア皇太子と名門の結婚をしたことにも満足した。しかし、1889年のマイヤーリング事件で義理の息子であるオーストリア皇太子が自殺した際、マリー・アンリエットとレオポルドはオーストリア皇帝の禁止令を無視してその葬儀に参列した。彼女は末娘クレマンティーヌと夫の甥であるベルギー王太子との結婚を支持していたが、1891年にその王太子が死去した際にはひどく打ちのめされた。

6. スパでの隠棲と晩年

公務から退いたマリー・アンリエット王妃は、温泉地スパで晩年を過ごした。そこでは安息を見出し、地域社会で「スパの女王」として親しまれた。

6.1. スパでの生活

q=Spa, Belgium|position=right

マリー・アンリエット王妃は、王妃としての公務やブリュッセルでの宮廷生活から解放されるため、しばしばスパを長期にわたって訪れ、その間、公務は末娘のクレマンティーヌに任せていた。スパとアルデンヌ地方は、彼女に幼少期を過ごしたハンガリーを思い出させ、散歩や乗馬を楽しんだ。

1895年、この習慣的な滞在は恒久的なものとなった。彼女はスパに隠棲し、末娘のクレマンティーヌが夫の残りの生涯の間、ブリュッセル宮廷のファーストレディとして彼女の代わりを務めた。マリー・アンリエットはスパの「オテル・デュ・ミディ」を購入し、事実上夫と別居した。彼女は助手のオーギュスト・ゴフィネと共に、自身の別荘の隣に18頭の馬を飼育し、競馬に参加したり、外国の要人をもてなしたりした。彼女はスパ市に限定して王妃としての職務を継続し、学校を訪問したり、慈善活動を行ったり、芸術家を保護したりしたため、「スパの女王」として親しまれるようになった。

6.2. 晩年の日々

スパでの隠棲生活において、マリー・アンリエットは精神的な苦痛と不満に満ちた生活を送った。しかし、馬との生活や地域社会との交流を通じて、ある種の安息を見出した。彼女は1902年9月19日にスパのオテル・デュ・ミディで最期を迎えるまで、その地で静かに日々を過ごした。

7. 死去

マリー・アンリエット王妃は、1902年9月19日にベルギーのスパにあるオテル・デュ・ミディで死去した。彼女の遺体は、ブリュッセルのラーケンにあるノートルダム・ド・ラーケン教会の王室納骨堂に埋葬された。彼女の夫であるレオポルド2世は、その後、愛妾のカロリーヌ・ドラクロワと再婚したが、これはベルギーの法律上は違法な結婚であった。

8. 評価

マリー・アンリエット王妃の生涯は、公的な役割と個人的な側面が複雑に絡み合い、多角的な評価がなされている。

8.1. 肯定的な評価

マリー・アンリエットは、エネルギッシュで聡明な女性であり、特に馬術への深い情熱と造詣を持っていた。彼女は動物を深く愛し、自ら馬の世話をするなど、当時の王室の女性としては異例の行動も見せた。また、音楽や絵画にも才能を発揮し、芸術家としての側面も持ち合わせていた。

王妃としての公務においては、義妹シャルロッテの解放交渉を成功させ、フランス=プロイセン戦争時には負傷兵の医療支援に尽力し、ブリュッセルの王宮を病院として開放させるなど、人道的な活動に積極的に貢献した。天然痘の流行時にも患者のケアにあたるなど、社会問題への関心と行動力は高く評価されている。彼女の活発で生命力に満ちた性格は、ベルギー王室に新たな活力をもたらしたと評された。

8.2. 批判と論争

マリー・アンリエットの結婚生活は、夫レオポルド2世との不和により、公然の秘密として知られていた。レオポルドの公然たる不倫や、息子の死に関する非難は、彼女を深く傷つけ、精神的な苦痛を与えた。彼女の生涯は、多くの苦悩と不満に満ちたものであったとされている。

また、息子の死後、子供たちの養育を家庭教師に任せきりにし、その厳格な規律主義的な方法を容認したことは、子供たちとの間に距離を生じさせ、批判の対象となることもあった。彼女の馬への個人的な献身は、一部では「風変わり」と見なされることもあった。

9. 称号と栄誉

マリー・アンリエット王妃は、生涯を通じて複数の称号を保持し、国内外から様々な栄誉を授与された。

9.1. 各種称号と敬称

マリー・アンリエットは、生涯を通じて以下の公式な称号と敬称を保持した。

- 1836年8月23日 - 1853年8月22日: Imperial and Royal Highness オーストリア大公妃マリー・アンリエット

- 1853年8月22日 - 1865年12月17日: Imperial and Royal Highness ブラバント女公爵

- 1865年12月17日 - 1902年9月19日: Her Majesty ベルギー王妃

9.2. 受勲と栄典

マリー・アンリエットは以下の勲章や栄誉を授与された。

オーストリア=ハンガリー帝国: 星十字勲章1等デイム

- バイエルン王国: 聖ミヒャエル勲章デイム

ベルギー: レオポルド勲章グラン・コルドン

メキシコ帝国: 聖カルロス勲章デイム・グランドクロス(1865年4月10日)

ペルシア帝国: 太陽勲章1等(1873年6月17日)

ポルトガル王国: 聖イザベル勲章デイム(1854年8月5日)

プロイセン王国: ルイーゼ勲章1等デイム

- ザクセン王国: シドニア勲章デイム(1871年)

- スペイン: マリア・ルイサ女王勲章デイム(1863年4月6日)

ローマ教皇庁: 黄金のバラ(1893年) - ローマ教皇レオ13世からの贈呈

グレートブリテン及びアイルランド連合王国: ロイヤル・ヴィクトリア・アンド・アルバート勲章1等(1878年)

9.3. 紋章と象徴

マリー・アンリエットに関連する象徴として、

レオポルド2世との同盟紋章や、彼女自身のロイヤル・モノグラムが存在する。これらは彼女の王妃としての地位や、ハプスブルク家とベルギー王室との結びつきを象徴するものであった。

10. 家系

マリー・アンリエットは、ヨーロッパの主要な王室であるハプスブルク=ロートリンゲン家とヴュルテンベルク家の血を引いている。

10.1. 系譜

マリー・アンリエットの系譜は以下の通りである。

- 父:** オーストリア大公ヨーゼフ・アントン

- 母:** ヴュルテンベルク公女マリア・ドロテア

- 父方の祖父母:**

- 神聖ローマ皇帝レオポルト2世

- スペイン王女マリア・ルイーザ

- 母方の祖父母:**

- ヴュルテンベルク公ルートヴィヒ

- ナッサウ=ヴァイルブルク公女ヘンリエッテ