1. 生涯

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生涯は、故郷ボンでの幼少期から始まり、ウィーンでの華々しい活動と難聴との闘い、そして晩年の傑作群の創作、苦悩に満ちた最期へと続く。

1.1. 幼少期と家族

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは1770年12月16日頃、神聖ローマ帝国ケルン大司教領のボンで、音楽家の父ヨハン・ヴァン・ベートーヴェンと母マリア・マグダレーナ・ケーヴェリヒ・ライム(旧姓ケーヴェリヒ)の第二子として洗礼を受けた。洗礼の記録が12月17日であるため、当時の慣習から出生日は12月16日と推定されている。

ベートーヴェン家は、フランドル(現在のベルギー)のメヘレンにルーツを持つ音楽家の家系であり、姓の「ヴァン」は出身地を示すもので貴族の「フォン」とは異なるが、当時のウィーンでは貴族と誤解されることもあった。同姓同名の祖父ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、ボン宮廷で優れた歌手かつ鍵盤楽器奏者として知られ、楽長も務めた。幼少のベートーヴェンは祖父を敬愛し、彼の肖像画を生涯にわたり部屋に飾っていたという。

母マリア・マグダレーナは7人の子を産んだが、成人したのはルートヴィヒの他、カスパール・アントン・カール(1774年生まれ)とニコラウス・ヨハン(1776年生まれ)のわずか3人であった。父ヨハンも宮廷テノール歌手であったが、無類の酒好きで浪費癖があり、1773年に祖父が亡くなり生活を支える者がいなくなると、一家の家計は苦しくなった。

父は息子の音楽的才能に期待し、モーツァルトのような「神童」に育てようと、1774年頃から虐待とも言えるほど苛烈なスパルタ教育を施した。若きベートーヴェンは、夜中にベッドから引きずり出されては鍵盤の前に座らされ、一時は音楽そのものに強い嫌悪感を抱くほどであった。1778年にはケルンで初の公開演奏会を行い、デビューを飾った。

1.2. 初期教育と才能の開花

ベートーヴェンは5歳から父親以外の教師にも音楽を学び始めた。宮廷オルガニストのジル・ファン・デン・エーデン、家族の友人であった鍵盤楽器教師トビアス・フリードリヒ・ファイファー、ヴァイオリンとヴィオラを教えた親戚のフランツ・ロヴァンティーニ、そして宮廷楽長フランツ・アントン・リースから指導を受けた。特に、ファイファーは不眠症で、若きベートーヴェンを真夜中に起こして鍵盤練習をさせることもあったという。

1781年または1782年からは、彼にとって最も重要な師となるクリスティアン・ゴットロープ・ネーフェに師事した。ネーフェはベートーヴェンに作曲を教え、J.S.バッハの『平均律クラヴィーア曲集』を与えて即興演奏の能力を磨かせた。1783年3月には、ベートーヴェン初の出版作品となる鍵盤のための『ドレスラーの行進曲による9つの変奏曲』WoO 63が出版された。同年、ネーフェは音楽雑誌でベートーヴェンを「11歳で最も有望な才能を持つ少年」と評し、「もし彼がキャリアを続ければ、第二のモーツァルトになれるだろう」と予言した。

1784年には、ベートーヴェンはネーフェの助手として宮廷礼拝堂でオルガニストの職を得て、当初は無給であったが、後に正式に給与を得るようになった。同年出版された『3つのピアノソナタ』WoO 47は、選帝侯マクシミリアン・フリードリヒ・フォン・ケーニヒゼック=ローテンフェルスに献呈され、「選帝侯ソナタ」とも呼ばれる。これらのソナタは、作曲家としての才能だけでなく、彼の初期の大胆さを示すものとして評価された。

1.3. ボンでの活動と交流

ボン宮廷での活動を通じて、ベートーヴェンは様々な人物と出会い、人間関係を築いた。彼は宮廷楽団でヴィオラを演奏し、モーツァルトやグルック、パイジエッロなどのオペラ作品に触れる機会を得た。この経験は、彼の後の作曲活動に大きな影響を与えた。

特に重要な出会いは、上流階級のフォン・ブロイニング家との交流であった。ベートーヴェンはブロイニング家の子供たちにピアノを教え、未亡人であったヘレーネ・フォン・ブロイニングからは「第二の母」のように接された。この家族の温かさと近しさは、父のアルコール依存症によって支配された不幸な家庭生活からの安らぎの場となった。彼はここでより洗練されたマナーを学び、文学や詩への情熱を育んだ。ブロイニング家には、後に終生の友人となる医学生フランツ・ゲルハルト・ヴェーゲラーや、友人で経済的支援者となるフェルディナント・フォン・ヴァルトシュタイン伯爵も出入りしていた。ヴァルトシュタインは1791年にベートーヴェン初の舞台作品となるバレエ音楽『騎兵バレエのための音楽』WoO 1を依頼した。

1787年春、16歳のベートーヴェンはウィーンに旅し、モーツァルトを訪ねた。彼はモーツァルトの前でピアノを演奏し、モーツァルトは彼の才能に感銘を受け、「いずれは音楽界で偉大な人物となるだろう」と予言したとされる。しかし、ウィーン滞在は2週間ほどで、母の危篤の報を受けボンに戻った。母は同年7月に肺結核のため死去した。父のアルコール依存症は悪化し、1789年には宮廷を解雇されたため、ベートーヴェンは一家の家計を支えるために父の年金の一部を直接受け取るよう選帝侯に嘆願し、教職や宮廷オーケストラでの演奏で収入を得た。

1790年から1792年にかけて、ベートーヴェンはいくつかの作品を作曲したが、当時は出版されなかった。これらの作品には、後の『交響曲第3番』のテーマと類似する変奏曲が含まれるなど、彼の音楽的成熟が示されている。

1790年末、イギリスへ向かう途中のハイドンがボンに立ち寄り、ベートーヴェンと出会った。1792年7月、ハイドンがロンドンからウィーンへ戻る途中、再びボンに立ち寄った際、ベートーヴェンは自作のカンタータを見せた。ハイドンはその才能を認め、ベートーヴェンを弟子としてウィーンに招くことを約束した。ヴァルトシュタイン伯爵はベートーヴェンの出発に際し、「ハイドンの手からモーツァルトの精神を受け取るだろう」と励ましの言葉を贈った。1792年11月2日、ベートーヴェンはウィーンへと旅立ち、二度とボンに戻ることはなかった。

1.4. ウィーンでの初期活動

1792年11月、ウィーンに到着したベートーヴェンは、直後に父ヨハンの死を知ったが、葬儀のためボンに戻ることはなかった。彼はまずハイドンに師事し、対位法を学んだ。また、イグナーツ・シュパンツィヒにヴァイオリンを、アントニオ・サリエリからはイタリアの声楽作曲法を学んだ。ハイドンが1794年にイギリスへ出発した後も、ベートーヴェンはウィーンに留まることを選び、ヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーらの下で学習を続けた。ボンはフランス革命戦争の影響でフランス軍の占領下に置かれ、ベートーヴェンへの奨学金の支給は途絶えたが、ウィーンの貴族たち、特にロプコヴィッツ侯爵、リヒノフスキー侯爵、ヴァン・スヴィーテン男爵らが彼の才能を認め、経済的な支援を行った。

ベートーヴェンは、サロンでの演奏や即興演奏で名声を確立し、1793年までにはウィーンのピアニストとして高い評価を得た。彼は意図的に作品の出版を遅らせ、その発表がより大きな影響を与えることを狙っていたという。1795年3月、彼はウィーンで初の公開演奏会を行い、自作のピアノ協奏曲を披露した。その後、作品番号を与えられた最初の出版物である『3つのピアノ三重奏曲』作品1を出版。これらの作品はリヒノフスキー侯爵に献呈され、大きな経済的成功を収め、その利益は1年分の生活費をほぼ賄うほどであった。

1796年にはプラハ、ドレスデン、ライプツィヒ、ベルリンを巡る演奏旅行を行い、各地で歓迎された。ベルリンではチェロソナタ作品5をフリードリヒ・ヴィルヘルム2世に献呈し、国王から金貨入りのコハク製の嗅ぎタバコ入れを贈られた。1799年にはヨーゼフ・ヴェルフルとのピアノ「決闘」に勝利し、翌年にはダニエル・シュタイベルトとの対決でも優位に立った。1799年に出版された『ピアノソナタ第8番『悲愴』』作品13は、その力強い性格、感情の深さ、独創性において、それまでの作品を凌駕すると評価された。

1798年から1800年にかけて、ロプコヴィッツ侯爵の依頼により、最初の弦楽四重奏曲集『作品18』を創作し、1801年に出版した。また、1799年には『七重奏曲』作品20を完成させ、これは生前に非常に人気を博した。1800年と1803年にそれぞれ初演された『交響曲第1番』と『交響曲第2番』により、ベートーヴェンはハイドンとモーツァルトに続く若手作曲家の中でも最も重要な存在と見なされるようになった。彼の旋律、音楽的展開、転調や和声の使用、そして感情表現の描写は、彼を先人たちから際立たせ、初期の作品が発表された際の衝撃を高めた。

1799年5月からは、ハンガリーの伯爵夫人アンナ・ブルンスヴィックの娘たちにピアノを教えた。この時期、彼は下の娘であるヨゼフィーネに恋心を抱いたが、彼女は貴族の慣例に従い、裕福な伯爵と結婚した。1801年末にはジュリエッタ・グイチャルディ伯爵夫人と出会い、彼女への恋心を友人に打ち明けたが、身分の差から結婚は考えなかった。彼は1802年に出版された『ピアノソナタ第14番『月光』』作品27-2を彼女に献呈した。

1801年春にはバレエ音楽『プロメテウスの創造物』作品43を完成させ、好評を博した。1802年には『交響曲第2番』を完成させ、翌1803年4月、自身が常駐作曲家であったアン・デア・ウィーン劇場での演奏会で初演された。この演奏会では、交響曲第1番、ピアノ協奏曲第3番、オラトリオ『オリーヴ山上のキリスト』も披露され、評論家からの評価は賛否両論であったものの、興行的には成功を収めた。

1.5. 難聴の発症と「傑作の森」時代

1798年頃から難聴の症状が現れ始め、徐々に悪化していった。この聴覚の衰えは、彼を深い絶望へと追いやった。1801年には友人のヴェーゲラーとカール・アメンダにその症状と、それが職業生活および社会生活にもたらす困難について手紙で打ち明けている。

1802年4月から10月にかけて、主治医の勧めでウィーン郊外のハイリゲンシュタットに移り住み、自身の病状と向き合った。この地で彼は、肉体の苦痛と聴覚の喪失による自殺への誘惑、そして芸術への情熱によって生き抜く決意を綴った文書『ハイリゲンシュタットの遺書』を記した。この遺書は、彼の死後に発見されたもので、彼がいかに深刻な精神的危機に瀕していたかを物語っている。しかし、遺書には「運命の喉首を掴んでやる。決して私を完全に打ちのめすことはできないだろう」という決意が記されており、彼はこの苦悩を乗り越えて新たな芸術の道へと進むことを決意した。

この時期から彼の作曲様式は「英雄的」様式と呼ばれる大規模で壮大なものへと変化し、この後の約10年間は彼の生涯で最も実り豊かな「傑作の森」時代(ロマン・ロランによる表現)となる。1803年から1804年にかけて作曲された『交響曲第3番『英雄』』作品55は、この新様式を確立した最初の主要作品である。当初ナポレオンに献呈される予定であったが、ナポレオンが1804年に皇帝に即位したことに幻滅し、献辞を抹消して「一人の偉大な人間の思い出のために」という副題を付けて出版された。この作品は、それまでの交響曲よりもはるかに長く、規模も壮大で、初演時には賛否両論を呼んだが、後に傑作として認識された。

この中期の作品には、『ラズモフスキー弦楽四重奏曲』、『ヴァルトシュタイン』、『熱情』などのピアノソナタ、交響曲第4番から第8番、オペラ『フィデリオ』、ヴァイオリン協奏曲などが含まれる。E. T. A. ホフマンは1810年の評論でベートーヴェンを「ロマン派の3大作曲家(ハイドン、モーツァルトに優る)の筆頭」と称し、彼の音楽、特に『交響曲第5番』は「恐怖、不安、戦慄、苦痛を呼び起こし、ロマン主義の本質である無限の憧れを呼び覚ます」と述べた。

この期間、ベートーヴェンの収入は、作品の出版、公演、そして後援者からの依頼によるものであった。ロプコヴィッツ侯爵やリヒノフスキー侯爵などの初期の後援者たちは、作品の依頼や購入の他に年金も支給した。特に重要な後援者は、レオポルト2世の末子であるルドルフ大公で、1803年または1804年からベートーヴェンにピアノと作曲を学び始め、1824年まで交流が続いた。ベートーヴェンはルドルフ大公に『大公トリオ』作品97や『ミサ・ソレムニス』作品123など14の作品を献呈している。

1805年11月に初演された唯一のオペラ『フィデリオ』(原題は『レオノーレ』)は、ナポレオン戦争によるウィーン占領のため観客が少なく、興行的に失敗し、批評家からも酷評されたため、ベートーヴェンは後に2度改訂を行っている。1808年12月に開催された大規模な慈善演奏会では、『交響曲第5番』、『交響曲第6番『田園』』、ピアノ協奏曲第4番などが初演されたが、練習不足のため混乱が生じたと伝えられている。

1808年秋、ヴェストファーレン王国の王であったジェローム・ボナパルト(ナポレオンの弟)から高給で宮廷楽長の職を提示されたが、ルドルフ大公、フェルディナント・キンツキー侯爵、ロプコヴィッツ侯爵らの説得により、年金支給を約束されウィーンに留まることになった。しかし、キンツキー侯爵は軍務に召集され、ロプコヴィッツ侯爵は1811年に破産したため、年金支給は不安定になり、ベートーヴェンは法的な手段に訴えることになった。

1809年には『ピアノ協奏曲第5番『皇帝』』作品73を完成させた。同年5月のフランス軍によるウィーン砲撃時には、弟カスパールの家の地下室に避難した。ルドルフ大公がウィーンを離れた際に作曲されたピアノソナタ第26番『告別』作品81aは、彼らの別れと再会を音楽で表現したものである。

1809年末、ベートーヴェンはゲーテの戯曲『エグモント』の付随音楽の作曲を依頼された。完成した作品(作品84)はベートーヴェンの「英雄的」様式によく合致し、彼はゲーテに強い関心を抱いた。1812年には保養地テプリツェでゲーテと会談したが、二人の芸術観や社会観には相違があったという。ベートーヴェンはゲーテを「宮廷の雰囲気にあまりにも魅了されすぎている」と評したが、その後もゲーテの詩を基にした作品を創作し続けた。

1812年、テプリツェ滞在中に書かれた、生涯送られることのなかった10ページにわたる恋文「不滅の恋人」の正体は長年議論の対象であったが、音楽学者メイナード・ソロモンはアントニー・ブレンターノであると主張している。彼女以外にも、ジュリエッタ・グイチャルディ、テレーゼ・マルファッティ、ヨゼフィーネ・ブルンスヴィックなどが候補とされてきた。この時期以降、ベートーヴェンのロマンチックな関係に関する記録は途絶える。

1.6. 晩年の活動と苦悩

1813年初頭、ベートーヴェンは精神的に困難な時期を過ごし、作曲活動も停滞した。彼の身だしなみや公共の場での態度も乱れるようになった。この背景には、弟ヨハンと不倫関係にあったテレーゼ・オーベルマイヤーとの結婚への反対、そして弟カスパールの結核による病と死、さらにその死後に勃発した甥カールの養育権をめぐる熾烈な法廷闘争があった。

カスパールは1815年11月15日に死去し、ベートーヴェンは9歳になったカールの単独後見人となることに成功した。しかし、カスパールの遺言にはベートーヴェンとカールの母ヨハンナによる共同後見の追記があり、これらを巡って法廷での争いが続いた。ベートーヴェンは1816年1月にカールを母から引き離し、私立学校に入学させたが、1818年には再び裁判に巻き込まれ、貴族の法廷で自身の高貴な出自を証明できなかったため、民事裁判所に移送され、単独後見権を失った。1820年には再び養育権を取り戻したが、その後もカールの生活に過干渉し、カールはこれを煩わしいと感じていたという。

1813年6月、ウェリントン公爵率いる連合軍がヴィトーリアの戦いでフランス軍を破ったというニュースが届き、ベートーヴェンは再び作曲の意欲を取り戻した。発明家ヨハン・ネポムク・メルツェルの勧めにより、この勝利を記念する作品『ウェリントンの勝利』作品91を完成させた。この作品は1813年12月8日に『交響曲第7番』作品92と共に戦災孤児のための慈善演奏会で初演され、大成功を収めた。これらの演奏会はベートーヴェンのキャリアで最も大きな利益をもたらし、彼の死後に最も価値のある資産となる銀行株を購入する資金となった。

この時期のベートーヴェンの人気再燃により、『フィデリオ』の再演が求められ、3度目の改訂版は1814年7月のウィーン公演で好評を博し、その後も頻繁に上演された。1814年11月に始まったウィーン会議では、多くの国家元首や外交官を楽しませるため、彼は愛国的なカンタータ『栄光の瞬間』作品136などを作曲した。これらの作品は彼の人気を高めたが、真剣な作曲家としての名声にはほとんど貢献しなかったとソロモンは述べている。

1814年4月から5月にかけての『大公トリオ』での演奏が、ベートーヴェン最後の公開演奏となった。作曲家ルイ・シュポーアは、彼の演奏について「ピアノの調律はひどかったが、ベートーヴェンは耳が聞こえないので気にしていなかった。...芸術家の妙技はほとんど残っていなかった」と記している。1814年以降、ベートーヴェンはヨハン・ネポムク・メルツェルが設計した補聴器(耳管)を使用するようになった。

1815年から1819年にかけて、ベートーヴェンの作曲活動は再び停滞した。彼はその一因を1816年10月から1年以上患った「炎症熱」と呼ぶ長引く病気に帰している。ソロモンは、甥カールをめぐる法廷闘争や、当時の音楽の流行(超自然的な要素を取り入れたドイツロマン主義など)との対立も影響したと指摘する。この時期、彼はバッハ、ヘンデル、パレストリーナといった古典期の大家の作品研究に没頭した。1817年には、メルツェルが開発したメトロノームに支持を与え、その使用を推奨した。

この間、完成した主要な作品には、1818年の『ピアノソナタ第29番『ハンマークラヴィーア』』作品106や、1816年の歌曲集『遥かなる恋人に』作品98がある。後者は連作歌曲というジャンルを古典音楽のレパートリーに導入した。1818年には、後に『交響曲第9番』となる音楽スケッチを開始した。

1818年初頭には健康状態が改善し、11歳になった甥カールが1月にベートーヴェンのもとへ移り住んだ。この頃、ベートーヴェンの聴力はさらに悪化し、会話には「会話帳」が不可欠となった。これは、彼の生活、音楽、ビジネス、個人的な意見に関する貴重な資料となっている。彼の家事管理も、シュタインピアノ工房の経営者で友人であったナネッテ・シュトライヒャーの助けを得て改善された。1818年には、ロンドンのトーマス・ブロードウッドからブロードウッド製のグランドピアノを贈られ、感謝の意を表している。

1819年、2つの出来事がベートーヴェンの主要な作曲プロジェクトを始動させた。一つは、ルドルフ大公が枢機卿大司教に昇進したことによる『ミサ・ソレムニス』作品123の作曲依頼であった。もう一つは、出版社ディアベリがウィーンの50人の作曲家(シューベルト、チェルニー、8歳のリストを含む)に共通のテーマで変奏曲を作曲するよう依頼したことであった。ベートーヴェンはこれに応え、ディアベリ変奏曲作品120となる33の変奏曲を完成させた。これらの作品の完成には数年を要した。

1821年初頭には、ベートーヴェンはリウマチと黄疸により再び体調を崩した。しかし、彼は約束した残りのピアノソナタ(『ピアノソナタ第31番』作品110は12月に出版)と『ミサ・ソレムニス』の作曲を続けた。1822年には、結婚に反対していた弟ヨハンと和解し、ヨハンは定期的に訪問するようになり、ビジネス面での支援(作品の所有権を担保に金銭を貸すなど)を行うようになった。また、甥カールの母との和解も模索し、彼女の収入を支援したが、これはカールに不評であった。

1822年末の2つの依頼は、ベートーヴェンの財政状況を好転させた。11月にはロンドンのロイヤル・フィルハーモニック協会から交響曲の依頼を受け、彼はこれを作曲中の交響曲第9番の適切な発表の場として喜んで引き受けた。同じく11月にはサンクトペテルブルクのニコライ・ゴリツィン公爵が3つの弦楽四重奏曲を依頼し、ベートーヴェンは甥カールに口述筆記させた手紙で、1作品あたり50 DUCATという高額な報酬を設定した。

1822年、後にベートーヴェンの初期の伝記作家(信頼性は低い)となるアントン・シンドラーが無給の秘書として働き始めた。シンドラーは1814年からベートーヴェンの知人であったと主張したが、確証はない。ベートーヴェンは彼の援助を高く評価していたが、人間性については高く評価していなかったとされている。

1.7. 晩年の活動と苦悩

1823年には、『ミサ・ソレムニス』、交響曲第9番、そして『ディアベリ変奏曲』という、長年取り組んでいた3つの主要な作品が完成した。

ベートーヴェンは完成した『ミサ・ソレムニス』の楽譜を1823年3月19日にルドルフ大公に献呈した。しかし、彼はすぐに作品を出版したり上演したりせず、ドイツやヨーロッパの各宮廷に1部あたり50 DUCATで楽譜を売却することで利益を得ようと目論んだ。この提案に応じた数少ない一人にフランス国王ルイ18世がおり、彼はベートーヴェンに重い金メダルも贈っている。

1822年、ベートーヴェンは自身の作品に対するウィーンでの評価に批判的であった。彼は「ここで私の音楽を聴くことはないだろう...『フィデリオ』?彼らは上演できないし、聴きたくもない。交響曲?彼らにはそれらの時間がない。私の協奏曲?誰もが自分の作ったものばかりを演奏する。独奏曲?それはずっと前に流行遅れになった。ここでは流行が全てだ」と訪問者に語った。このため、彼は『ミサ・ソレムニス』と交響曲第9番をベルリンで初演することを検討した。

この動きを知ったウィーンの崇拝者たちは、地元での上演を懇願し、ベートーヴェンはこれに同意した。1824年5月7日、『交響曲第9番』が『ミサ・ソレムニス』の一部と共にケルントナー門劇場で初演され、大喝采を浴びた。演奏中、ベートーヴェンは指揮者ミカエル・ウムラウフの傍らで拍子を取っていたが、聴覚が失われていたため、終演後の拍手にも気づかず、独唱者のカロリーネ・ウンガーに促されてようやく観客の歓声に気づき、涙を流した。一般音楽新聞は「尽きることのない天才が我々に新しい世界を見せてくれた」と絶賛し、カール・チェルニーは「この交響曲は非常に新鮮で、活気に満ち、実に若々しい精神を呼吸しており...この独創的な人物の頭から、これほどの力、革新性、美しさが湧き出たことはかつてなかった」と記した。しかし、演奏会の開催費用が高額であったため、ベートーヴェンの手元にはほとんど利益が残らなかった。5月24日の2回目の公演は観客が少なく、ベートーヴェンにとって最後の公開演奏会となった。彼は秘書シンドラーがチケット収入を不正に扱ったと非難し、シンドラーはシュパンツィヒ四重奏団の第2ヴァイオリン奏者カール・ホルツに交代させられたが、1826年には和解している。

その後、ベートーヴェンは健康の悪化にもかかわらず、ゴリツィン公爵のために弦楽四重奏曲の作曲に取り組んだ。その最初の作品である『弦楽四重奏曲第12番』変ホ長調 作品127は、1825年3月にシュパンツィヒ四重奏団によって初演された。次の作品である『弦楽四重奏曲第15番』イ短調 作品132の作曲中、1825年4月に突然の病に襲われた。バーデンでの療養中に、彼はこの四重奏曲に「聖なる感謝の歌(ハイリガー・ダンクゲザング)を、回復した者のリディア旋法による神に捧げる歌」という副題の緩徐楽章を挿入した。

次に完成したのは『弦楽四重奏曲第13番』変ロ長調 作品130で、6つの楽章を持つ。特に終楽章の対位法的な部分は、1826年3月の初演(これもシュパンツィヒ四重奏団による)で演奏者と聴衆の双方にとって非常に困難であった。出版社アルタリアの説得により、ベートーヴェンは追加の報酬と引き換えに新たな終楽章を作曲し、元の終楽章は独立した作品『大フーガ』作品133として出版された。ベートーヴェン自身は、この連作の中で『弦楽四重奏曲第14番』嬰ハ短調 作品131を自身の最も完璧な作品として評価していた。

甥カールとの関係は依然として不安定であった。ベートーヴェンからカールへの手紙は要求が厳しく、非難がましいものであった。8月、ベートーヴェンの意に反して母と再会していたカールは、頭を銃で撃ち自殺未遂を起こした。彼は一命を取り留め、退院後、ベートーヴェンと叔父ヨハンと共にグナイクセンドルフ村で療養した。グナイクセンドルフでベートーヴェンはさらに一つの四重奏曲『弦楽四重奏曲第16番』作品135を完成させ、シュレージンガーに送った。この終楽章の導入部の遅い和音の下に、ベートーヴェンは自筆譜に「Muss es sein?(そうあらねばならぬか?)」と書き込み、より速い主要テーマの上には「Es muss sein!(そうあらねばならぬ!)」と応えている。楽章全体には『Der schwer gefasste Entschluss(難しい決心)』という表題が付けられている。これに続き、11月にベートーヴェンは最後の作品である作品130四重奏曲の代替終楽章を完成させた。この頃、ベートーヴェンはすでに病に臥せ、抑鬱状態にあった。彼は弟ヨハンと口論を始め、ヨハンに自身の妻よりもカールを相続人にするよう主張した。

2. 健康問題と死

ベートーヴェンの生涯は、数々の健康問題に苦しめられたものであった。彼の苦悩は、作品にも深く影響を与えている。

2.1. 難聴の原因と進行

ベートーヴェンの難聴は1798年頃に始まり、徐々に進行した。彼はイギリスのピアニストチャールズ・ニートに、難聴が歌手との激しい口論中に始まったと語ったとされる。聴覚の低下は、重度の耳鳴りによってさらに妨げられた。1801年には友人のヴェーゲラーやカール・アメンダに症状とそれに伴う困難を書き送っている。

難聴の原因については長年議論が重ねられており、複数の仮説が提唱されている。

- 耳硬化症説: 最も有力な説の一つ。中耳の耳小骨(特にアブミ骨)が硬化し、振動が伝わりにくくなる病気で、伝音性難聴を引き起こす。ベートーヴェンが、会話は聞き取れないのにピアノの高音部の振動は感じ取れたという逸話や、歯とピアノの鍵盤をスティックで繋いで音を聞こうとしたという話がこの説を裏付ける論拠とされる。現代の医学分類では高度難聴や全聾になることは稀で、せいぜい中度難聴であるとされるが、彼の具体的な症状との整合性が指摘されている。

- 鉛中毒説: 近年の毛髪分析により、通常の100倍近い鉛が検出され、注目を集めた。鉛は聴覚や精神状態に悪影響を与える重金属である。鉛汚染の経路としては、当時ワインの甘味料として使われた酢酸鉛や、1826年に腹水治療のために穿刺された傷口の消毒に使われた鉛が原因ではないかとする説がある。ただし、鉛中毒が全聾のような重篤な難聴に帰結するかについては議論の余地がある。

- 梅毒説: 「蒸発性の軟膏を体に塗り込んだ」(水銀の可能性)という記述から提唱されたが、毛髪から水銀が検出されなかったこと、また梅毒に付随するめまい症状がベートーヴェンにはなかったことから、現在は説得力が低いとされる。

- 発疹チフス説: 1796年にかかった発疹チフスが原因であるという可能性も指摘されている。

2023年にはケンブリッジ大学を中心とした国際研究チームが毛髪のゲノム解析を行い、ベートーヴェンが死の1か月前にB型肝炎に感染しており、遺伝的に肝臓病になりやすい体質であったことが判明した。これにより、彼の長年にわたる体調不良や死因に関する新たな手掛かりが得られた。

難聴はベートーヴェンの作曲活動を妨げることはなかったが、重要な収入源であった演奏会での演奏を困難にし、彼の社会的な引きこもりを助長した。1812年までは通常の会話や音楽を聞き取ることができたとされているが、1815年までにはほぼ完全に聴覚を失い、公開演奏を諦めた。しかし、彼は決して完全に聴覚を失ったわけではなく、晩年でも低い音や突然の大きな音は区別できたという。

2.2. その他の疾患と健康状態

難聴以外にも、ベートーヴェンは生涯にわたって様々な健康問題に悩まされた。

- 慢性的な腹痛と下痢: これらは終生彼の苦悩の種であった。

- 黄疸と肝硬変: 1821年夏には重度の黄疸が現れ、これは後の肝硬変を示唆していた。1826年12月には症状が急激に悪化し、腹水がたまり、四肢の腫れ、咳、呼吸困難を伴った。

- リウマチと炎症熱: 1821年初頭にはリウマチや黄疸で体調を崩し、1816年10月からは1年以上にわたる「炎症熱」に苦しんだと述べている。

これらの病気は彼の人生と創作活動に大きな影響を与えた。特に晩年の肉体的な苦痛は、彼の精神的な苦悩と相まって作曲活動の一時的な停滞を引き起こした。しかし、彼はその苦痛を乗り越え、より内省的で思索的な深みを持つ後期作品を生み出した。

2.3. 死と葬儀

1826年12月、甥カールとの関係悪化からグナイクセンドルフの弟ヨハンの家で療養していたベートーヴェンは、ウィーンへの帰路、冷たい馬車での移動中に肺炎を患った。この肺炎に加え、長年の飲酒による肝臓の損傷が重なり、黄疸や腹水、むくみなどの症状が悪化し、彼は病臥に伏した。その後、数回にわたり腹水を除去するための手術が行われたが、病状は改善しなかった。

カールは12月中はベートーヴェンの病床に付き添ったが、1月初めには軍隊に入隊するためイグラウへ発ち、叔父に再会することはなかった。カールが去った直後、ベートーヴェンは甥を唯一の相続人とする遺言書を記した。1月下旬には、主治医であったヨハン・バプティスト・マルファッティが診察にあたり、彼の治療は主にアルコールを中心としたものであった。

ベートーヴェンの病状が深刻であるという知らせが広まると、ディアベリ、シュパンツィヒ、リヒノフスキー、シンドラー、作曲家フンメルらが彼を訪ねた。ロンドンのロイヤル・フィルハーモニック協会からは100 GBP、ショット・ミュージックからは高価なワインが贈られるなど、多くの見舞い品が届いた。この時期、ベートーヴェンはほとんど寝たきりの状態であった。3月24日、彼はシンドラーらに向かって「拍手したまえ、友よ、喜劇は終わった」と語り、その日の遅く、ショットから届いたワインを見て「残念だ、遅すぎた」と囁いたという。

ベートーヴェンは1827年3月26日午後5時45分頃、56歳で死去した。臨終には友人アンゼルム・ヒュッテンブレンナーと「ベートーヴェン夫人」(おそらくかつての宿敵であった甥の母ヨハンナ・ヴァン・ベートーヴェン)が立ち会ったとされる。ヒュッテンブレンナーによれば、その時、雷が閃き雷鳴が轟いた直後、「ベートーヴェンは目を開け、右手を上げて数秒間拳を握りしめながら上を見上げた...そして、もう呼吸も脈拍もなかった」という。多くの人々が死の床を訪れ、ヒュッテンブレンナーやフェルディナント・ヒラーなどによって彼の髪の毛が記念として採取された。

死後の解剖により、彼の肝臓に著しい損傷が見られ、これは多量のアルコール摂取が原因である可能性が指摘された。また、聴覚神経や他の関連神経にもかなりの拡張が見られた。正確な死因については、アルコール性肝硬変、梅毒、感染性肝炎、鉛中毒など諸説ある。

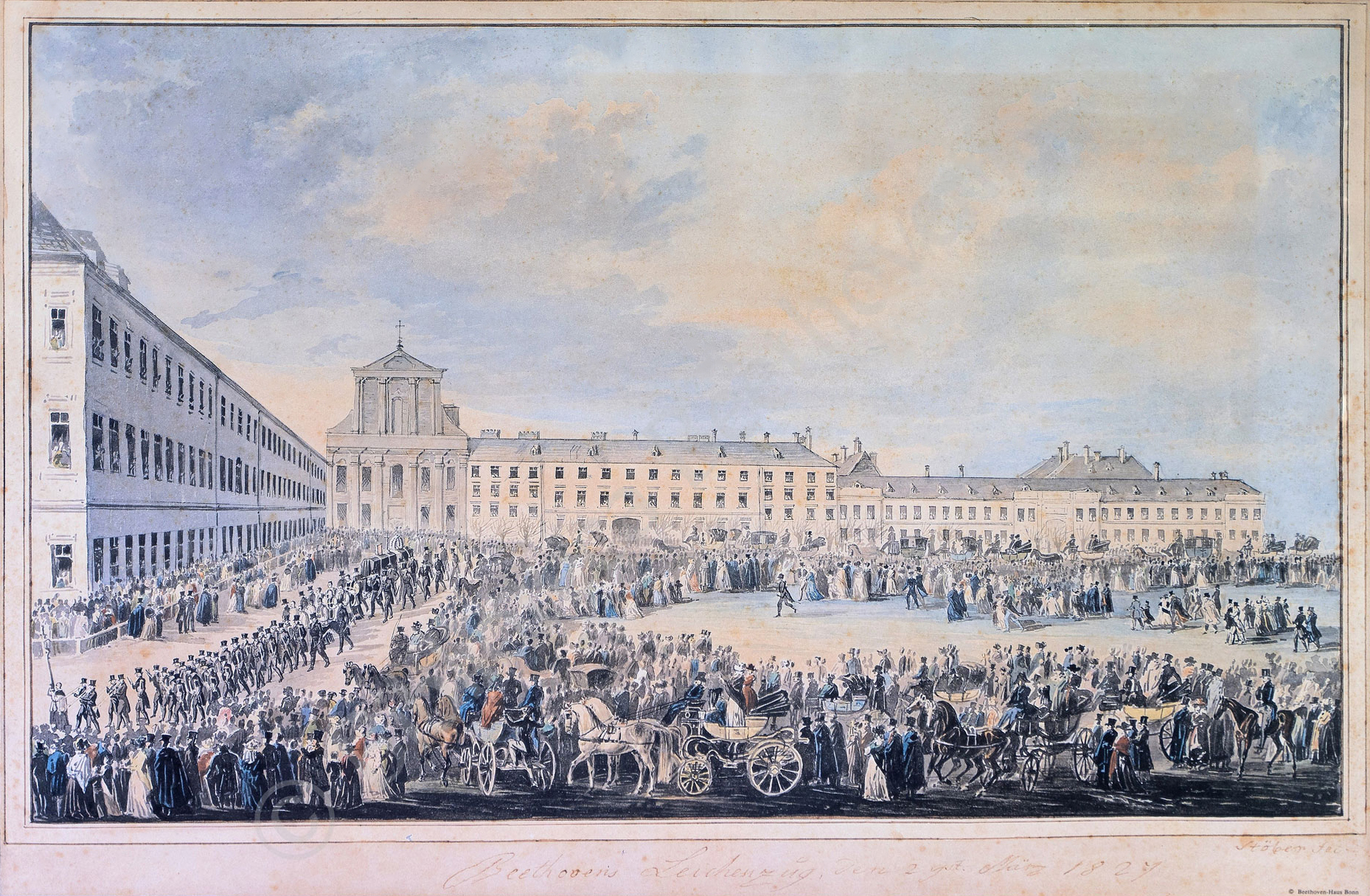

1827年3月29日にウィーンで行われたベートーヴェンの葬儀には、約2万人もの人々が参列したと推定されている。シューベルトやヨーゼフ・マイゼダーらが松明を運び、詩人フランツ・グリルパルツァーによる葬儀の辞は俳優ハインリヒ・アンシュッツによって朗読された。ベートーヴェンはまずウィーン郊外のヴェーリンク墓地に埋葬され、その後1863年に研究のために遺体が発掘され、1888年にウィーンの中央墓地にシューベルトの隣に再埋葬された。

3. 音楽

ベートーヴェンの音楽は、古典派の伝統を受け継ぎながらも、その形式を大胆に拡張し、深い感情表現と革新的な技法を導入したことで、西洋音楽史において極めて重要な位置を占めている。

3.1. 時代ごとの作品世界

ベートーヴェンの作曲様式は、一般的に初期、中期、後期の3つの時代に分けられる。この区分は、ベートーヴェンの伝記作家たちによって広く受け入れられているが、作品の種類によって異なる発展を遂げているため、常に厳密に適用できるわけではない。しかし、彼の音楽的進化を理解する上で有効な枠組みである。

3.1.1. 初期

1792年のウィーン移住から1802年頃までを初期と呼ぶ。この時期、ベートーヴェンはハイドンやモーツァルトの「ウィーン古典派様式」を習得し、それを自身のものとして昇華させていった。彼は、当時の基準よりも大規模な作品を創作し(例えば、3楽章ではなく4楽章のソナタ)、メヌエットの代わりにスケルツォを用いることが多かった。また、極端なダイナミクスやテンポ、半音階的な和声を劇的かつ時には過剰に用いるなど、革新的な要素を取り入れた。ハイドンが作品1の第3三重奏曲を聴衆が理解するには難しすぎると感じたのは、このためである。

この時期の重要な作品には、『交響曲第1番』と『第2番』、弦楽四重奏曲集『作品18』、最初の2つのピアノ協奏曲、そして『悲愴ソナタ』作品13を含む最初の20曲ほどのピアノソナタなどがある。これらの作品は、古典派の形式を遵守しつつも、ベートーヴェン独自の個性が萌芽し、後の傑作群を予感させる明るさと活気に満ちている。

3.1.2. 中期

1802年の「ハイリゲンシュタットの遺書」に示された精神的な危機を乗り越えた後、ベートーヴェンの音楽は「英雄的」様式へと移行する。この中期の時代(1802年頃から1812年頃まで)は、英雄主義と闘争を表現する大規模な作品群が特徴である。彼はソナタ形式などの古典派の形式を拡張し、素材としての動機の発展や展開・変容を徹底的に重視した。コーダの拡張など、形式的・構成的な探求が進められた。

この時期の作品には、6つの交響曲(第3番『英雄』から第8番)、最後の2つのピアノ協奏曲(第4番、第5番『皇帝』)、ヴァイオリン協奏曲、5つの弦楽四重奏曲(ラズモフスキー弦楽四重奏曲、『ハープ』、『セリオーソ』)、『ヴァルトシュタイン』や『熱情』などのピアノソナタ、そして唯一のオペラ『フィデリオ』などが含まれる。

交響曲においては、メヌエットの代わりにスケルツォを導入(第2番以降)、従来のソナタ形式を飛躍的に拡大(第3番)、旋律のもととなる動機やリズムの徹底操作(第5、7番)、標題的要素(第6番)、楽章の連結(第5、6番)、5楽章形式(6番)など、革新的な技法が編み出された。『交響曲第5番』に典型的に示される「暗→明」「苦悩を突き抜け歓喜へ至る」という図式は、劇的な構成の規範となり、後のロマン派の多くの作品がこれに追随した。この時期の彼の作品は、古典派の様式美とロマン主義をきわめて高い次元で両立させており、音楽の理想的存在として後世の作曲家たちに大きな影響を与えた。

3.1.3. 後期

1812年から1814年頃から始まる後期(晩年)の様式は、1820年代の作品に代表される。この時期、彼はバッハやヘンデル、パレストリーナといった古楽の大家たちの作品を再研究し、ポリフォニー、教会旋法、バロック音楽の技法を自身の音楽に取り入れた。例えば、序曲『献堂式』(1822年)にはヘンデルの音楽に影響を受けたフーガが含まれている。

この時期には、およそ10年ぶりに新たなピアノソナタの作曲に取り組み、新たな様式が確立された。後期の作品には、最後の5つのピアノソナタ(第28番から第32番)や『ディアベリ変奏曲』、最後の2つのチェロソナタ、後期弦楽四重奏曲(『大フーガ』を含む)、そして大規模な2作品『ミサ・ソレムニス』と『交響曲第9番』などがある。

この時期の作品は、その知的な深み、形式的な革新性、そして強烈で極めて個人的な表現を特徴としている。『弦楽四重奏曲第14番』作品131は7つの楽章が連結されており、『交響曲第9番』では、従来の交響曲の枠を超えて、終楽章に合唱を導入するという画期的な試みが行われた。これらの作品は、聴力を完全に失った後に創作されたものであり、内省的で思索的な深み、対位法と変奏曲の技法の深化、既存の形式を破壊する革新的な試みが現れている。特に後期の弦楽四重奏曲は、「晩年の円熟した技巧と徹底した思考とをもって、ピアノソナタや交響曲では表現し得ない思想をそこに盛り込んだ」とも評されている。

3.2. 主要作品

ベートーヴェンの作品は多岐にわたり、交響曲、協奏曲、ピアノソナタ、弦楽四重奏曲、オペラなど、各ジャンルに多くの傑作を残している。

- 交響曲(全9曲)

- 『交響曲第3番『英雄』』作品55

- 『交響曲第5番『運命』』作品67

- 『交響曲第6番『田園』』作品68

- 『交響曲第9番『合唱付』』作品125:最終楽章に独唱と合唱が導入され、交響曲の概念を拡張した画期的な作品。

- 協奏曲

- 『ピアノ協奏曲第5番『皇帝』』作品73

- 『ヴァイオリン協奏曲』作品61

- 『三重協奏曲』作品56:ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための。

- ピアノソナタ(全32曲)

- 『ピアノソナタ第8番『悲愴』』作品13

- 『ピアノソナタ第14番『月光』』作品27-2

- 『ピアノソナタ第21番『ヴァルトシュタイン』』作品53

- 『ピアノソナタ第23番『熱情』』作品57

- 『ピアノソナタ第29番『ハンマークラヴィーア』』作品106:後期の代表作で、極めて技術的に困難な作品。

- 弦楽四重奏曲(全16曲)

- 後期弦楽四重奏曲群(作品127、130、131、132、135、大フーガ作品133):晩年の内省的かつ革新的な音楽的探求の頂点を示す。

- オペラ

- 歌劇『フィデリオ』作品72c:唯一のオペラ。自由と夫婦愛のテーマが描かれる。

- その他の声楽作品

- 『ミサ・ソレムニス』作品123:ルドルフ大公の司教就任のために作曲された大規模なミサ曲。

- 『遥かなる恋人に』作品98:最初の連作歌曲。

4. 思想と芸術観

ベートーヴェンの思想と芸術観は、彼が生きた時代の哲学的・政治的潮流と深く結びついており、彼の音楽創作の根幹をなしていた。

4.1. 哲学的背景と宗教観

ベートーヴェンは、同時代の著名な思想家たちの影響を受けていた。彼は哲学者のカントの思想に関心を抱き、彼の講義への出席も計画していたと言われる。1789年5月14日には、ボン・アカデミーの哲学部の学生として登録している。また、ゲーテやシラーといった詩人・思想家の作品を深く読み込んだ。

宗教的には、ベートーヴェンはカトリックとして洗礼を受けたが、伝統的なキリスト教の枠にとらわれない独自の宗教観を持っていた。彼は古代ギリシアのホメロスやプラトンの思想に共感し、さらにバガヴァッド・ギーターなどのインド哲学の書物を読み込むことで、汎神論的な考え方へと傾倒していった。この汎神論的な世界観は、ゲーテやシラーなど同時代の教養人にも見られたもので、彼の『ミサ・ソレムニス』や交響曲第9番といった作品に、権威にとらわれない普遍的な精神性をもたらした。彼は、未完に終わった『交響曲第10番』で、キリスト教的世界とギリシア的世界の融合を目指したとされる。

4.2. 政治的見解と自由主義

ベートーヴェンは強い自由主義者であり、フランス革命の思想に深く共感していた。彼の作品には、自由、平等、友愛といった革命の理念が反映されている。彼は、音楽家が宮廷や貴族のパトロンに仕えるという伝統的な主従関係を拒否し、自立した芸術家としての地位を確立しようとした先駆者であった。この態度は、彼の書簡や言動にも表れており、例えば、リヒノフスキー侯爵には「侯爵よ、あなたが今あるのはたまたま生まれがそうだったからに過ぎない。私が今あるのは私自身の努力によってである。これまで侯爵は数限りなくいたし、これからももっと数多く生まれるだろうが、ベートーヴェンは私一人だけだ!」と書き送っている。

このような自由主義的な見解を公言したため、メッテルニヒが主導するウィーン体制下では、反体制分子と見なされることもあった。大規模な作品の依頼が減少した一因とも言われている。しかし、彼は貴族との良好な関係を保ちつつも、自らの芸術的独立性を決して手放さなかった。

また、ベートーヴェンは天文学に関する書物を深く読み込んでおり、正規の教育は限られていたにもかかわらず、当時としては相当な教養人であったと見られている。

4.3. 音楽的芸術観

ベートーヴェンは、音楽を単なる娯楽や貴族のための機会音楽としてではなく、人類愛や自由の理想を表現する高貴な芸術へと昇華させようとした。彼の芸術観は、形式的・技術的革新に向けた絶え間ない努力と結びついていた。

彼は、同時代のロマン派芸術家E. T. A. ホフマンから高く評価され、ロマン派の陣営に引き入れられようとしたが、当時のロマン派にみられた形式的な統一感を無視した感傷的・感情的な表現とは距離を置いた。彼は、ゲーテやシラー、ウィリアム・シェイクスピアといった文芸作品から着想を得るとともに、バッハ、ヘンデル、モーツァルトなど、古楽の大家たちの音楽からも影響を受けた。

ベートーヴェンが「前衛」であったか否かは音楽学者によって見解が分かれるが、彼は既存の音楽ジャンル(交響曲、協奏曲、ソナタ、変奏曲など)の構造モデルに準拠しつつも、それらを大幅に拡張・深化させた。具体的には、「メトロノームの活用」「母語での速度表示」(一時的ではあるが)、「ピアノの構造強化と音域の拡張」「楽曲の大規模化」「大胆な管弦楽法」「演奏不可能性への挑戦」「騒音の導入」(戦争交響曲)など、後世の作曲家たちに計り知れない影響を与えた。彼の音楽は、聴力を失いながらも内なる音を追求し、既存の形式を破壊して新たな表現を生み出す、絶え間ない創造的探求の結晶であった。

5. 個人的生活と性格

ベートーヴェンの個人的生活や性格は、彼の音楽と同様に多面的であり、しばしば矛盾をはらんでいた。

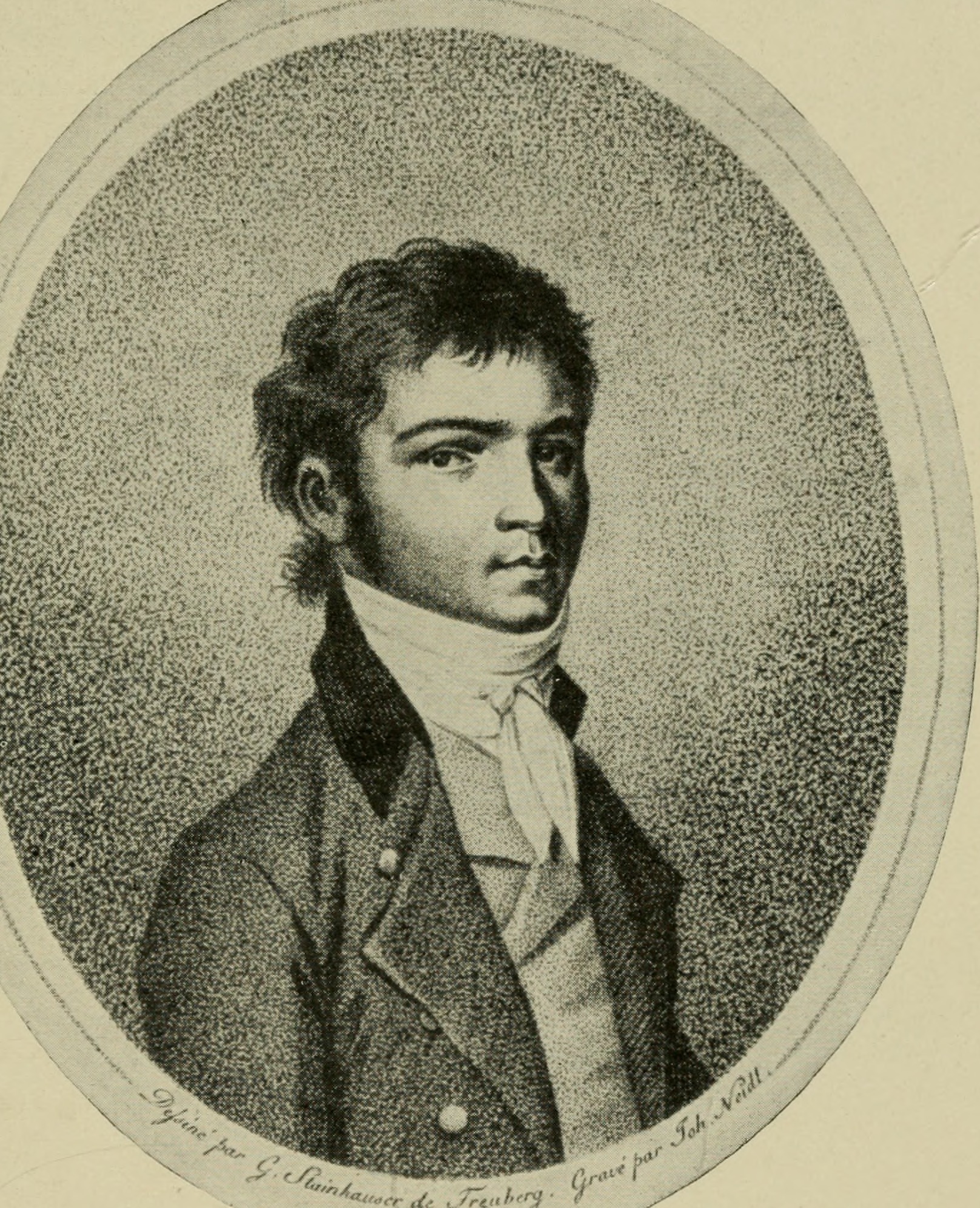

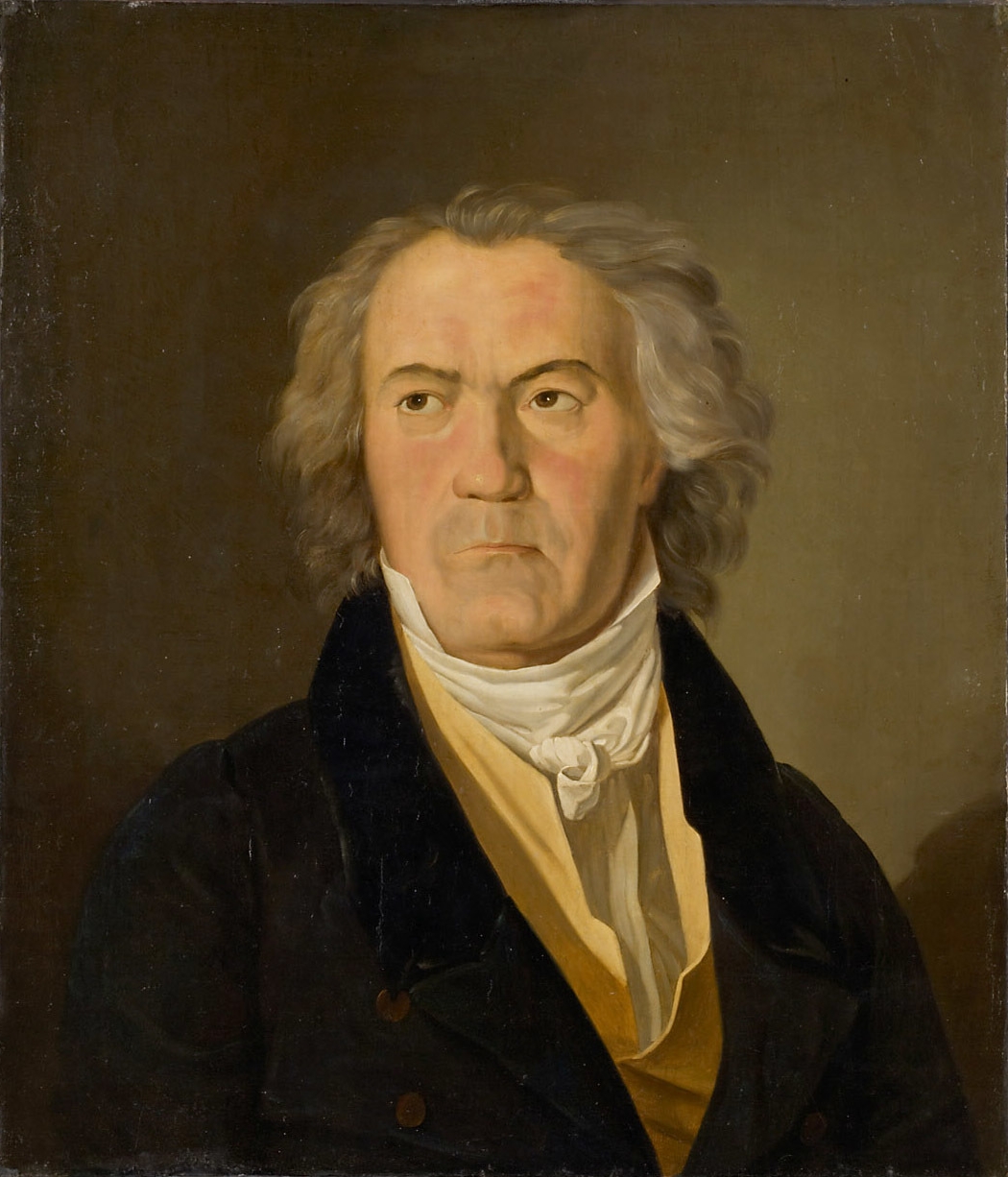

5.1. 外見と生活習慣

ベートーヴェンの身長は165 cm前後と当時の西洋人としては中背で、筋肉質でがっしりとした体格をしていた。肌は浅黒く、天然痘の瘢痕があったとされるが、多くの肖像画やライフマスク、そして彼が交際したとされる女性関係から、容貌は美男ではないものの、さほど悪くなかったと考えられている。表情豊かで生き生きとした眼差しが、周囲の人々に強い印象を与え、多くの崇拝者を引きつけた。

服装には基本的に無頓着で、若い頃は着飾っていたものの、歳を取るにつれて構わなくなった。弟子のチェルニーは、初めてベートーヴェンに会った際、「ロビンソン・クルーソーのよう」「黒い髪の毛は頭の周りでもじゃもじゃと逆立っている」という印象を抱いたという。作曲に夢中になり、無帽で歩いていたため、浮浪者と間違えられてウィーン市長が謝罪する珍事も起こった。部屋の中は乱雑であった一方、入浴や洗濯を好むなど、清潔好きであったとも伝えられている。また、生涯で少なくとも60回以上もの引越しを繰り返したことも知られている。食生活においては、パンと生卵を煮込んだスープ、魚料理、肉料理、茹でたてのパスタにチーズを和えたものを好み、ワインを嗜む愛飲家であった。特に安物のトカイワインを好んでいたという。また、コーヒーは必ず自ら豆を60粒数えて淹れたという逸話も残っている。

5.2. 性格と人間関係

ベートーヴェンの性格は、親切で無邪気な側面と、厳しく冷酷で気まぐれな側面という、正反対の特性を併せ持っていた。親しくなると度が過ぎた冗談を口にしたり、無遠慮な振る舞いを見せたりすることが多く、そのため自己中心的で野蛮、非社交的という評判が広まった。しかし、当時のウィーンでは変わり者と認識されつつも、他のどの作曲家よりも尊敬されていたという。

彼の癇窻持ちな一面は度々指摘されており、女中(女性)に物を投げつけるなど、暴力的な行動に出ることもあったという。師ハイドンには、楽譜に「ハイドンの教え子」と書くよう命じられた際、「私は確かにあなたの生徒だったが、教えられたことは何もない」と突っぱねた逸話がある。また、パトロンであったリヒノフスキー侯爵には、「侯爵よ、あなたが今あるのはたまたま生まれがそうだったからに過ぎない。私が今あるのは私自身の努力によってである。これまで侯爵は数限りなくいたし、これからももっと数多く生まれるだろうが、ベートーヴェンは私一人だけだ!」と書き送ったとされる。このような「場をわきまえない」発言の数々は、メッテルニヒ政権成立後に仇となり、大規模な委嘱が遠ざかる一因となった。

テプリツェでゲーテとともに散歩していた際、オーストリア皇后一行と遭遇した際も、ゲーテが脱帽・最敬礼で一行を見送ったのに対し、ベートーヴェンは昂然として頭を上げ行列を横切り、大公らの挨拶を受けたという。後にゲーテはベートーヴェンを「その才能には驚くほかないが、残念なことに不羈奔放な人柄だ」と評している。

彼の伝記で語られる多くの逸話、例えば『交響曲第5番』の冒頭を「運命はこのように戸を叩く」と語ったことや、『ピアノソナタ第17番』が「テンペスト」と呼ばれるようになった経緯などは、自称「ベートーヴェンの無給の秘書」シンドラーの著作によるものが多い。しかし、シンドラーはベートーヴェンの死後、資料を破棄したり改竄を加えたりしたため、現在ではそれらの逸話には信憑性が低いとされている。

聴覚を喪失しながらも最高の音楽的成果を上げたことから、ロマン・ロランをはじめとする多くの人々が彼を「英雄」視し、神格化した。しかし、当時のウィーンではベートーヴェンが「変わり者」であることを知らない者はいなかったという事実や、「ベートーヴェン変人説」がメッテルニヒ政権によるデマであるとする見解も存在する。

家族関係においては、弟たちとの関係、特に甥カールの養育権をめぐる苦悩と衝突が彼の晩年を支配した。カールとの関係は複雑で、ベートーヴェンはカールに過度に執着し、それがカールの自殺未遂にも繋がるなど、両者にとって大きな苦悩となった。

5.3. 恋愛と「不滅の恋人」

ベートーヴェンの生涯では複数の女性との関係が知られている。20代から30代にかけてピアニストとして一世を風靡していた頃は「プレイボーイ」であり、多くの女性との交際経験があったとされる。

彼の死後、1812年に書かれた「不滅の恋人」宛の3通の手紙が発見され、その正体は長年の謎とされてきた。候補としては、ジュリエッタ・グイチャルディ、テレーゼ・ブルンスヴィック、その妹ヨゼフィーネ・ブルンスヴィックなどが挙げられてきた。現在では、メイナード・ソロモンらが提唱するアントニー・ブレンターノ(クレメンス・ブレンターノらの義姉で、当時すでに結婚し4児の母であった)説が有力視されている。アントニーはベートーヴェンより10歳若く、1811年から1812年にかけてベートーヴェンと関係があったと推測されているが、1812年末に夫と共にウィーンを離れてからは、二人が再び会うことはなかったという。また、テレーゼ・マルファッティも「不滅の恋人」の候補の一人であり、彼女は現在『エリーゼのために』の主題の受取人として記憶されている。

1812年以降、ベートーヴェンの恋愛関係に関する新たな報告は途絶える。しかし、当時の彼の書簡や会話帳からは、時折売春婦と関係を持っていたことが示唆されている。

6. 使用楽器

ベートーヴェンは、生涯を通じて様々なピアノを演奏し、作曲に活用した。彼の音楽的探求は、楽器の技術革新にも影響を与え、また自身も聴力悪化に伴い、楽器の改造を試みた。

6.1. ピアノの選好と改造

ベートーヴェンが初期に好んで使用したピアノには、ヨハン・アンドレアス・シュタイン製のものが含まれる。これはヴァルトシュタイン伯爵から贈られたものである可能性がある。1786年以降、ベートーヴェンはシュタインの娘婿であるヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーと協力関係にあったことが示されている。シュトライヒャーは1803年に自身の工房を設立し、ベートーヴェンはその後も彼の製品を高く評価し、1817年には自身のピアノへの「特別な好み」を伝えている。

彼が所有した他のピアノとしては、1803年に製造元から贈られたエラール製のピアノがある。エラールピアノは、その卓越した共鳴が特徴で、ベートーヴェンのピアノ様式に影響を与えた可能性があり、このピアノを受け取った直後に彼は『ヴァルトシュタインソナタ』の作曲を開始した。しかし、当初の熱意にもかかわらず、1810年までには「もう全く役に立たない」と記し、1824年には弟ヨハンに譲渡している。

1818年には、ブロードウッド製のグランドピアノも贈られた。ベートーヴェンはこれを受け取ったことを誇りに思ったが、その音色に不満を抱いたとされる(これは彼の難聴の進行も一因であった可能性がある)。彼は音量を増すためにピアノの改造を試みた。このブロードウッド製のピアノは、ベートーヴェンが死去する1827年まで、彼の自宅であるシュヴァルツシュパニアーハウスに保管されていた。

ベートーヴェンが最後に依頼した楽器は、1825年にコンラート・グラフに注文したピアノであった。このピアノは、聴覚を補助するために4重弦と特殊な共鳴装置が備えられていたが、聴力回復の目的は達成できなかった。このピアノは現在、ボンのベートーヴェン・ハウスに所蔵されている。

7. 遺産と影響

ベートーヴェンは後世に計り知れない影響を残し、彼の音楽は今日に至るまで高く評価され続けている。

7.1. 後世の音楽家への影響

ベートーヴェンの音楽界への貢献は絶大であり、彼以降の作曲家は多かれ少なかれ彼の影響を受けている。ベートーヴェン以前の音楽家は、主に宮廷や有力貴族に仕え、作品の多くは公式・私的行事のための機会音楽として作曲されていた。しかし、ベートーヴェンはこのようなパトロンとの関係性を拒否し、大衆に向けた作品を発表する「自立した音楽家=芸術家」の先駆者となった。彼のこの態度は、音楽の歴史において重要な分岐点であり、革命的な出来事であった。

特にワーグナーは、ベートーヴェンの『交響曲第9番』における「詩と音楽の融合」という理念に触発され、ロマン派音楽の旗手としてその理念をさらに推し進め、楽劇を生み出した。彼は表現のために、豊かな管弦楽法により音響効果を増大させ、ベートーヴェンが用いた古典的な和声法を解体し、『トリスタン和音』に代表される革新的な和声で調性を拡張した。

一方、ブラームスは、ロマン派の時代に生きながらもワーグナー派とは一線を画し、あくまでもベートーヴェンの堅固な構成と劇的な展開による古典的音楽形式の構築という面を受け継いだ。彼はロマン派の時代の中で音楽形式的には古典派的な作風を保ったが、旋律や和声に溢れる叙情性はロマン派そのものであった。この古典的形式における劇的な展開と構成という側面は、ブラームスだけでなく、ドヴォルザークやチャイコフスキー、そして20世紀のシェーンベルク、バルトーク、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、ラッヘンマンにまで影響を与えている。

7.2. 歴史的・社会的評価

ベートーヴェンは「楽聖」として神格化され、その苦難に満ちた生涯とそれを乗り越えた芸術は、多くの人々に感動を与え続けている。彼の作品、特に「苦悩を突き抜け歓喜へ至る」という『交響曲第5番』や、人類愛と友愛を歌い上げる『交響曲第9番』は、普遍的なメッセージとして受け止められ、様々な歴史的・社会的な文脈で引用されてきた。

しかし、彼の評価は一様ではなかった。メッテルニヒ体制下では、彼の自由主義的な政治思想が反体制的と見なされることもあった。「ベートーヴェン変人説」のような逸話も、当時の社会状況や政治的背景が関係している可能性が指摘されている。しかし、彼の死後、その音楽と精神はますます高く評価され、理想的な芸術家像として確立されていった。

現代においても、ベートーヴェンの音楽は最も演奏される古典音楽のレパートリーの一つであり、映画やテレビ、その他のメディアで広く使用されている。彼の作品は、時代を超えて人々に影響を与え続けている。

7.3. 批判と論争

ベートーヴェンは生涯を通じて、その気難しく気まぐれな性格から、様々な批判や論争の対象となった。

- 甥の養育権を巡る争い: 弟カスパールの死後、甥カールを巡って義妹ヨハンナとの間で繰り広げられた法廷闘争は、彼の精神を疲弊させ、作曲活動にも影響を与えた。ベートーヴェンのカールへの過干渉は、カールの自殺未遂事件にまで発展し、彼の人間関係の複雑さを浮き彫りにした。

- 気難しい性格と人間関係: 彼の率直すぎる言動や暴力的な振る舞いは、周囲との軋轢を生むことがあった。パトロンや弟子、家族との関係はしばしば複雑で、衝突を伴った。

- アントン・シンドラーの伝記: 生涯の秘書であったシンドラーは、ベートーヴェンの死後、彼の資料を破棄したり改竄したりしたことが明らかになっており、彼が記した多くの逸話の信憑性には疑問が呈されている。例えば、「運命がこのように戸を叩く」といった有名な言葉も、シンドラーによる創作である可能性が指摘されている。

- 音楽的革新に対する当時の反応: 彼の音楽的革新は、当時の聴衆や批評家にとって常に理解されるものではなかった。初期の作品に対するハイドンの懸念や、中期作品への賛否両論、そして後期作品の難解さに対する困惑など、彼の芸術は時代に先駆けていたため、常に受け入れられたわけではなかった。

これらの批判や論争は、ベートーヴェンの人間的な側面や、彼の作品が持つ革新性が当時の社会にいかに衝撃を与えたかを示すものである。しかし、彼の死後、これらの論争点は再評価され、彼の不屈の精神と芸術的偉大さをより深く理解する手助けとなっている。

7.4. 記念と追悼

ベートーヴェンは世界中で記念され、彼の遺産は様々な形で後世に伝えられている。

- 博物館:

- 記念碑と像:

- ベートーヴェン記念碑: ボンの記念碑は1845年8月に除幕され、ドイツで初めて建てられた作曲家の像となった。ウィーンでは1880年にベートーヴェンを称える像が建立された。

- 音楽祭:

- ベートーヴェン音楽祭: ボンでは1845年からベートーヴェンを記念する音楽祭が開催されており、2007年からは毎年開催されている。

- 宇宙における命名:

- 水星で3番目に大きいクレーターは彼の名誉を称え「ベートーヴェン」と命名されている。

- 小惑星帯の小惑星「1815 ベートーヴェン」も彼にちなんで名付けられた。

- ボイジャー探査機に搭載されたゴールデンレコードには、地球のイメージ、音、言語、音楽のサンプルとして、ベートーヴェンの音楽が2曲収録されている。

- 教育機関:

- ミズーリ州セントルイスにあるベートーヴェン音楽院は、彼の名を冠している。

これらの記念事業は、ベートーヴェンの音楽と精神が人類共通の遺産として、時代を超えて尊敬され、記憶され続けることを示している。