1. 生涯と背景

丁若鏞の出生から青年期にかけての個人的背景、家族関係、そして学問的形成過程を詳述する。

1.1. 出生と成長環境

丁若鏞は1762年、京畿道南楊州市(当時の広州府草阜面馬峴、現在の南楊州市鳥安面陵内里94)で生まれた。彼の誕生地である楊水里(ドゥムルモリ)は、南漢江と北漢江が合流する地点に位置する。現在、生家跡や実学博物館など、丁若鏞の史跡地はよく整備されている。

彼の父である丁載遠(チョン・ジェウォン、정재원チョン・ジェウォン韓国語、1730年 - 1792年)は、最初の妻である宜寧南氏との間に長男の丁若鉉(チョン・ヤクヒョン、정약현チョン・ヤクヒョン韓国語、1751年 - 1821年)を儲けた。その後、高山 尹善道の五代孫にあたる海南尹氏の尹小溫(ユン・ソオン、윤소온ユン・ソオン韓国語、1728年 - 1770年、祖父は尹斗緖、父は尹徳烈)との間に、丁若銓(チョン・ヤクチョン、정약전チョン・ヤクチョン韓国語、1758年 - 1816年)、丁若鍾(チョン・ヤクジョン、정약종チョン・ヤクジョン韓国語、1760年 - 1801年)、そして丁若鏞の3兄弟と娘一人を儲けた。丁若鏞は4男2女の四男であった。彼が生まれた1762年(旧暦5月)は、英祖の怒りを買って思悼世子が米櫃に閉じ込められて死んだ年である。父の丁載遠はこの年に官職を辞して郷里に帰り、その年の旧暦6月に生まれた丁若鏞に「帰農」(귀농クィノン韓国語)という幼名を授けた。これは、官職を貪って党争に巻き込まれることなく、農村に帰依せよという意味が込められていた。

丁若鏞は4歳で千字文を学び、7歳で「海」という詩を詠んだものが現在も残っている。10歳以前の幼少期に詠んだ詩を集めて『三眉子集』(삼미자집サンミジャジプ韓国語)という書物を著したが、これは現在伝わっていない。「三眉」というあだ名は、幼い頃に罹った天然痘が治った際にできた傷跡のために、眉が三つに分かれて見えたことに由来する。9歳の時に母を亡くし、長兄の妻である慶州丁氏と継母の金氏の愛情を受けて育った。10歳の時には、経書や史書を模倣して書いた文章が自分の身長ほどに積み上がったという。幼い頃に天然痘に罹ったが、王族出身の名医であった李憲吉(イ・ホンギル)の診察によって命を救われた。丁若鏞は後に、李憲吉の『麻疹奇方』(마진기방マシンギバン韓国語)を基に、さらに発展させた麻疹治療書『麻科会通』(마과회통マクァフェトン韓国語)を執筆し、これは近代医学が導入されるまで、朝鮮の多くの命を救うことになった。また、丁若鏞は李憲吉の生涯を扱った『蒙叟伝』(몽수전モンスジョン韓国語)も執筆している。

1.2. 家系の歴史

丁若鏞の本貫は押海(オプヘ)であった。現在は全羅南道新安郡に属する島であるが、李氏朝鮮時代には羅州牧に属していたため、羅州丁氏とも呼ばれた。彼の祖先は高麗末期に黄海道白川に住んでいたが、朝鮮王朝が建国されるとソウルに移住した。11代祖の丁子伋(チョン・ジャグプ、정자급チョン・ジャグプ韓国語、1423年 - 1487年)が承文院教理を務めて以来、8代にわたって官職に就いた。洪文館副提学を務めた丁寿崗(チョン・スガン)、兵曹判書を務めた丁玉亨(チョン・オクヒョン)、議政府左賛成を務めた丁応斗(チョン・ウンドゥ)、大司憲を務めた丁胤福(チョン・ユンボク)、江原道観察使を務めた丁好善(チョン・ホソン)、洪文館教理を務めた丁彦壁(チョン・オンビョク)、兵曹参議を務めた丁時潤(チョン・シユン、정시윤チョン・シユン韓国語、1646年 - 1713年)などがいる。8代の祖先が連続して弘文館の官吏名簿に名を連ねたが、弘文館は司憲府、司諫院とともに三司(サムサ)と呼ばれた重要部署であり、学問の高い学者官僚のみが入ることができた。李氏朝鮮時代の歴代文科及第者の名簿である「国朝文科榜目」(국조문과방목ククチョムンクァバンモク韓国語)を見ると、弘文館で勤務した者は特に高く評価された。丁若鏞は普段から「八代玉堂」(팔대옥당パルデオクタン韓国語)と称し、学問名家であることを誇りに思っていた。

1694年(粛宗20年)の甲戌換局により西人が政権を掌握し、南人が没落すると、5代祖の丁時潤は党争を避けて京畿道広州の馬峴(マヒョン)に移り住んだ。高祖父の丁道泰(チョン・ドテ)、曾祖父の丁恒愼(チョン・ハンシン)は官職に就くことができなかった。祖父の丁志諧(チョン・ジヘ)は通徳郎に昇進した。父の丁載遠は1762年3月に生員試に合格した後も大科には応じなかった。出世欲は大きくなかったため、姻戚である蔡済恭が何度も大科受験を勧めたが、固辞した。後に蔭官として官職に就いたのは生活苦のためであり、戸曹佐郎、蔚山府使、晋州牧使(正3品)まで務めた。

1.3. 教育と知的影響

丁若鏞は特別な師を持たず、父の丁載遠の任地を転々としながら父から学問を学んだ。兄の丁若銓は権哲身(クォン・チョルシン)に師事したが、丁若鏞は父の教え以外に独学した。李家煥、李承薫と交流する中で星湖 李瀷の学問に触れたが、これは遺作を通じて私淑(直接教えを受けずに心の中で師と仰ぎ学ぶこと)したに過ぎない。彼らを通じて李瀷の学問に接し、実学思想の土台を築いた。李瀷は近畿学派の中心人物であった。丁若鏞が幼少期から近畿学派の改革理論に触れたことは、青年期に彼の思想が成熟していく上で少なからぬ意味を与えた。そして、丁若鏞自身が後にこの近畿学派の実学的理論を完成させた人物として評価される端緒が、まさにこの時期に形成されたのである。

1777年(15歳)、和順県監となった父に従って和順県北にある東林寺に行き、兄の丁若銓とともに書物の学習に没頭した。1780年(18歳)、父が慶尚道醴泉郡守に赴任すると、醴泉で暮らした。1782年、ソウルに家を構えて定着した後、科挙の勉強に専念し、1783年に正祖の世子冊封を祝う増広試に合格し、会試で生員となった。22歳で進士となり成均館に入学したが、毎月行われる試験と10日ごとに行われる旬試で毎回高い成績を収め、書物や紙、筆を褒美として賜り、正祖の寵愛を受けた。

2. 官職生活と政治活動

丁若鏞の公職でのキャリア、主要な役職、政治思想、そして国王・正祖との関係を中心に彼の政治家としての側面を描写する。

2.1. 科挙合格と官界への進出

1789年(正祖13年)、27歳で大科に及第し、官職に進出した。奎章閣で正祖の寵愛を受けながら学問に励み、漢江に船や筏を連ねて板を敷き詰めた舟橋を設計した。1791年の辛亥迫害の際には、公西派の謀略により瑞山の海美に流配されたが、11日後に釈放された。その後、司諫院や弘文館の要職を歴任した。

2.2. 正祖との関係と王室への奉仕

1784年、正祖は丁若鏞が提示した一連の質問に対する「客観性」に深く感銘を受け、これが国王と丁若鏞の間にますます緊密な関係が始まるきっかけとなった。1788年に蔡済恭が昇進した後、丁若鏞は1789年に大科で首席となり、他の5人の南人派の官僚とともに王室の文書を管理する職務を与えられた。このことは、当時対立していた老論僻派の官僚たちを警戒させた。彼らは、南人派がヨーロッパから中国に導入された実学だけでなく、カトリックそのものからも影響を受けていることに気づき、警戒を強めた。

丁若鏞は特に土木工学に関心を持っていた。1792年、国王は彼が設計した舟橋に感銘を受け、父のために新しく築いた墓所を訪れる際に国王が滞在する宮殿を囲む水原華城(現在の水原市)の城壁の設計と建設監督を依頼した。丁若鏞は、ヨーロッパ、中国、日本の資料を参考にしながら、画期的な新技術と構造を生み出した。

1794年、いくつかの昇進を経て、国王は彼を京畿道の秘密視察官に任命し、腐敗の報告を調査させた。1795年、思悼世子の生誕60周年を記念する重要な任務として、国王が父に新しい名誉称号を決定するのを助けた。これは、世子を支持する「便宜」派と、その主要な敵である「原則」派の対立が激しい事業であった。南人派は国王が思悼世子を高く称えたいという願いを強く支持し、国王は深く感謝した。しかし、国王は一時的に丁若鏞を宮廷から遠ざけるのが賢明だと判断し、平安南道金井駅の駅長に任命した。

この地で、彼はカトリック教徒たちに信仰を放棄させ、特に祖先崇拝の儀式を行うよう説得するためにあらゆる努力を払い、カトリックを拒否している明確な証拠を示した。ほぼ確実に、彼がカトリックに反対するようになったのは、カトリックが儒教の儀式を拒否したためであった。1796年、彼はソウルに呼び戻され昇進したが、多くの敵は彼が親西欧のカトリック教徒を支持していると非難し続けたため、彼は黄海道谷山の郡守の職に就くことを選んだ。1799年には一度実家に引きこもったが、1800年に国王によってソウルに呼び戻された。

2.3. 行政および地方統治の経験

丁若鏞が谷山郡守に赴任する前には、農業労働者である李継心(イ・ゲシム)による租税抵抗運動である李継心の乱が起こっていた。趙国ソウル大学校教授によると、丁若鏞は民衆の生存権を脅かす10余りの条項を直接携えてきた李継心を処罰せず、官吏の腐敗に抗議する者には千金を与えるべきだと述べ、彼の勇気を激励した。これは、丁若鏞が民衆を国家の権威と法で抑圧するのではなく、生存権を要求する民衆の抗議に耳を傾ける「愛民」(애민エミン韓国語、民を愛する)の官吏であったことを示している。1799年、刑曹参議に任命されたが、すぐに弾劾を受け、「自明疏」(자명소チャミョンソ韓国語)を提出して辞職した。

3. 天主教との関係と迫害

丁若鏞の天主教(カトリック)への関心、関連する事件、そして辛酉迫害をはじめとする天主教弾圧期における彼の立場と経験を明らかにする。

3.1. 天主教への入門と初期の交流

1776年、丁若鏞は李家煥や李承薫との出会いを通じて星湖 李瀷の学問に縁を結んだ。自然と南人派の若手学者たちと交流する中で、星湖 李瀷の門下で学問的名声が高かった権哲身とも縁を結んだ。また、彼らが天主教や西洋学問を盛んに研究していたため、丁若鏞も自然とこれらに触れることになった。権哲身が主導し、1777年と1779年に京畿道楊州市にある走魚寺と天真庵を行き来しながら数日間にわたって西洋学問の教義講習会が開かれ、丁若鏞は李蘗、丁若銓、権日身、李家煥、李基陽、李承薫らとともに参加した。この時期に、学問的探究心から西洋学問とともに天主教に触れた。

1784年4月、丁若鏞は長兄の妻の祭祀に参加した帰途、長兄の丁若鉉の義弟である李蘗から天主教の教義について説明を受けた。天地創造の起源、魂と肉体、生と死の理に関する李蘗の説明は驚くほど奥深く、彼はすぐに魅了された。これをきっかけに、天主教に関する書物を何冊も読み耽り、深く傾倒していった。しかし、彼のこの天主教との縁は、後に多くの苦難を経験する悪縁となる。

1784年、李蘗から洗礼を受けた後、天主教徒となった。北京で洗礼を受けて帰国した李承薫が、ソウル明洞にある通訳官金範禹の家で信仰集会である「明礼坊共同体」を運営しており、丁若鏞もこの集会に参加していた。しかし、1785年初めにこの秘密集会が捕卒に発覚し、刑曹に連行される明礼坊事件が起こった。幸いにも中人身分の通訳官金範禹だけが投獄され、丁若鏞をはじめとする両班出身者たちは全員釈放された。しかし、金範禹は流配地で亡くなり、李蘗は父との対立の末に飲食を絶って死亡した。李承薫は家門の圧力により棄教し、集会の中心であった両班出身者たちが皆去ったため、「明礼坊共同体」は解体された。この時、丁若鏞も一時的に棄教したが、後に密かに天主教徒との交流を再開した。

1787年(正祖11年)10月頃、泮村(パンチョン)にある金錫泰(キム・ソクテ)の家で、丁若鏞は李承薫、姜彛元(カン・イウォン)らと密かに天主教の書物を研究・討論した(泮会事件)。その事実を知った李基慶(イ・ギギョン)が天主教排斥論者である洪楽安(ホン・ナガン)に知らせると、斥邪儒生たちの上疏が相次いだ。これにより、当事者たちに直接的な処罰は下されなかったが、天主教図書の導入と流布が問題となり、朝廷でその弊害について議論がなされた。当時、朝鮮ではハングルに翻訳された天主教の書物が木版で刊行され、安価で販売されており、忠清道地方の山奥の村にまで天主教の書物が普及していた。1788年8月、李景明(イ・ギョンミョン)が西洋学問の厳罰を求める上疏を提出すると、正祖は天主教を「邪教」と規定し、禁令を出した。同時に、全国に天主教関連の西洋学問書を捜索・焼却する措置が下された。泮会事件発生直後、父の丁載遠は息子たちに天主教から遠ざかるよう命じた。丁若鏞と丁若銓は父の言葉に従ったが、丁若鍾は天主教を捨てることができなかった。

3.2. 迫害事件とその影響

1791年、全羅道珍山郡で尹持忠が母の葬儀を天主教式で行い、祭祀を廃止したことで社会的に大きな衝撃を与える珍山事件が発生した。丁若鏞の家も大きな衝撃に包まれた。尹持忠は丁若鏞の母方の親戚であったためである。祖先祭祀の拒否は、儒学の核心である「孝」を否定する行為であり、これはすなわち国の親である王に対する「忠」を否定する行為であった。これは儒教理念によって支えられていた朝鮮の支配体制そのものを否定し、挑戦するものであった。尹持忠と彼の行為に同調した母方の従兄弟である権尚然(クォン・サンヨン)は斬首された。平沢県監を務めていた丁若鏞の義弟である李承薫は官職を剥奪された。

これまで正祖は天主教を一時的な宗教現象として理解し、黙認する穏健な政策を採っていた。しかし、1788年には天主教を邪教と規定しただけでなく、今回も極刑を命じた後、弘文館に所蔵されていた西洋書籍を焼却し、不穏な西洋思想の伝播を遮断する断固たる措置を取った。しかし、西人たちは尹持忠が南人であったことを理由にこの事件を政争化し、事件を増幅させた。南人たちでさえ、公西派と信西派に分裂した。一方、天主教が邪悪な宗教として烙印を押されたこの事件を機に、丁若鏞は天主教との関係を完全に清算した。しかし、尹持忠と親戚であったため、西人たちから攻撃を受けた。家の中にも若干の葛藤が生じた。次兄の丁若銓もこの事件発生直後に棄教したが、三兄の丁若鍾は泮会事件や辛亥迫害で全国が騒然としていたにもかかわらず、天主教に対する情熱には変わりがなかった。丁若鍾は教義に従って祭祀への参加を拒否し、葛藤の末に妻子を連れて漢江を渡り、楊根の分院に引っ越してしまった。

1795年6月、捕盗庁が密入国して密かに活動していた中国人宣教師周文謨を逮捕することに失敗する事件が発生した。事件関係者が逮捕され、宣教師の逃亡先を追及されたが、彼らは最後まで口を閉ざし、厳しい拷問の末に獄死した。静かに過ぎ去るかと思われた事件は、2ヶ月後に大司憲の権裕(クォン・ユ)が、3人が早く死んだために宣教師周文謨逮捕の機会を逃したのは、捕盗大将の軽率さと事件の真相を隠蔽しようとした疑いがあるため、処罰すべきであるという上疏を提出すると、朝廷は再び騒がしくなった。副司果の朴章説(パク・ジャンソル)が李承薫、李家煥、丁若鏞が周文謨逃亡事件に連座していると疑惑を提起すると、彼らを糾弾する上疏が相次いで提出された。

老論僻派の攻勢が激しくなると、正祖は一歩引くことになった。結局、1795年7月25日、李承薫を礼山に流配し、李家煥を忠州牧使に、丁若鏞を忠清南道洪州の金井察訪(クムジョンチャルバン)に左遷させた。当時、忠清地域では天主教の勢力が大きく成長していたため、正祖は彼らをこの地域に送り込み、勢力拡大を阻止することで、天主教に傾倒していた過ちを贖罪させ、地方への左遷を通じて老論の攻撃の矛先をかわそうとしたのである。丁若鏞は実に7階級も降格され、面目をひどく失った。しかし、丁若鏞が金井で教勢阻止のために展開した努力は実を結び、忠清地域の天主教界の大物である李存昌(イ・ジョンチャン)を逮捕する功績も挙げた。

刑曹参議に任命され在職中に、大司諫の申憲朝(シン・ホンジョ)が兄の丁若銓を不当に弾劾したため、「自明疏」を提出し、1799年7月26日に辞職した。しばらくソウルに滞在した後、1800年初めに故郷の馬峴に戻って過ごしていたが、6月28日に正祖の死去の知らせを受け、急いで上京した。国葬が行われる間、毒殺説など多くの流言飛語が飛び交い、政局が混乱したため、丁若鏞は妻子を馬峴に帰し、一人ソウルに留まって政局を見守った。冬に国王の卒哭(졸곡チョルゴク韓国語、葬儀を終え、三虞祭を終えた後、随時行っていた哭を終えるための祭礼。これ以降、随時行っていた哭を止め、朝夕のみ行う)が過ぎると故郷に戻り、ただ朔日と望日には官職の順序に従って列をなして哭する哭班(곡반コクパン韓国語、国葬の際に宮中に集まって哭をする官僚の列)にのみ参加した。それ以外の時間は故郷の家で経典を読みながら過ごした。

懸念していた通り、幼い純祖の摂政を務める貞純王后が1801年旧暦1月10日に天主教弾圧令を出し、南人に対する粛清作業を開始した。五家作統法を適用し、逆律で裁くという厳命が全国に下された。貞純王后は過去に思悼世子排除に先頭に立った前歴があり、正祖の即位を反対していたため、正祖が即位した後、実家は没落し、兄の金亀柱が流配地で死亡するなど、正祖とは敵対関係にあった。このような貞純王后の目標は、正祖時代に成長した南人を追い出し、再起できないように根絶することであった。先王正祖は老論僻派を牽制するために南人を重用していた。南人たちが西洋学問に関心を持ち、天主教に近い者が多かったため、良い名分となった。

老論僻派の最優先目標は、正祖の寵愛を受けていた李家煥、権哲身、丁若鏞の3人を排除することにあった。李家煥と権哲身は南人を率いており、丁若鏞は南人を率いる次世代の若き主導者であったためである。特に李家煥は必ず殺さなければならなかったが、これは李家煥の家門が祖先代から存在した老論僻派との悪縁のためであり、李家煥は老論僻派が最も忌避する人物であった。李家煥は1791年の珍山事件直後に棄教し、天主教弾圧に先頭に立っていた事実を老論僻派も知っていたが、これは重要ではなかった。老論僻派が望んでいたのは、李家煥が天主教を捨てたという証拠ではなく、彼の命であった。李家煥と権哲身は厳しい拷問の末に獄死した。

丁若鏞は胸をなでおろしながら過ごしていたが、三兄の丁若鍾が書物や書簡などを隠そうとして官衙に摘発され、すべて没収されたという知らせを1月29日に受けた。心の準備をしていたが、2月8日に電撃的に逮捕され、獄に繋がれた。国問の場で、単に学問的関心から天主教に触れただけであり、すでに1791年の珍山事件(辛亥迫害)以降、天主教と決別したと弁明した。しかし、彼の命を狙う老論僻派の前では通用しなかった。2月11日には丁若鍾が逮捕されたという知らせが入り、その他にも李承薫、崔昌鉉など多くの人々が投獄された。

丁若鏞は1791年の珍山事件に衝撃を受け、天主教を捨てた。1797年には天主教徒と誤解されたため、『自明疏』を書いて反論し、1799年には『策邪方略』(책사방략チェクサバンニャク韓国語)を著して棄教を明確にしたことがある。また、「東部承旨辞職上疏」でも棄教したことを明確に述べていた。今回の国問中も積極的に自身を弁護し、天主教指導者である権哲身、黄嗣永らを告発した。また、天主教徒を摘発するには、信仰の弱い奴婢や学童を尋問することを提案したが、自身の救命にはあまり役立たないと悟り、諦めた。

朝鮮人として初めて洗礼を受け、天主教宣教活動を主導した李承薫は丁若鏞の義兄であり、天主教教理研究会の会長である丁若鍾は三兄であり、先の珍山事件(1791年)を起こした尹持忠は母方の従兄弟であったため、丁若鏞は窮地に追い込まれていた。しかし、捕らえられた多くの信者たちの国問が繰り返されるにつれて、丁若鏞の棄教が明白な事実であることを証明する証拠が次々と出てきた。明確な物証により、丁若鏞と丁若銓は逮捕されてから18日後に流配に減刑され、釈放された。

4. 流謫生活と学問の深化

丁若鏞が経験した流謫(追放・流刑)生活の詳細と、その困難な状況下で成し遂げた学問的業績、特に主要著作の執筆過程に焦点を当てる。

4.1. 流謫地での生活と著作活動

丁若鏞は1801年から1818年まで、慶尚道長鬐、全羅道康津などで18年間の流配生活を送った。流配は1801年12月28日に始まり、彼は康津に到着した。到着したばかりの流配者はほとんど金銭を持たず、友人もいなかったため、康津の城壁に囲まれた町の東門の外にある、貧しい荒れ果てた酒場の奥の部屋に身を寄せ、1805年までそこで暮らした。彼はその部屋を「四宜斎」(사의재サイジェ韓国語、四つの義務の部屋:思考を明確にし、真剣な態度を保ち、静かに話し、誠実に行動する)と呼んだ。

1805年までに貞純王后が死去し、若い国王が成人してカトリックに対する暴力が終わった。300人が殺され、残りの多くは流配されたり散り散りになったり、信仰を止めていた。丁若鏞は康津地域を自由に動き回れるようになり、1805年の春には白蓮寺まで丘を登り、新しく寺の責任者となった慧丈(ヘジャン)という僧侶と出会った。慧丈は丁若鏞より約10歳年下であった。彼らは話し込み、慧丈は丁若鏞が去る際に初めてその正体に気づいたようである。その夜、慧丈は丁若鏞を無理に引き留め、易経を学びたいと頼んだ。彼らはすぐに親しい仲間となった。

同年後半、慧丈は丁若鏞が酒場から移り住むのを助け、約1年間、慧丈が管理する近くの高城寺にある小さな庵、宝恩山房(ポウンサンバン)で暮らした。そしてついに、1808年の春、彼は康津とその湾を見下ろす丘の斜面にある、母の遠い親戚の家に住むことができた。それは茅葺き屋根の質素な家であったが、そこで彼は1818年の秋まで、流配の残りの10年間を過ごした。この場所が現在「茶山草堂」(다산초당タサンチョダン韓国語)として知られている場所である。家の裏の丘は地元で茶山(茶の山)として知られており、それが今日彼が最もよく知られる名前となった。ここで彼は、自分の住まいの近くの建物に滞在する学生たちを教え、緊密な共同体を形成し、執筆活動を行った。彼の書斎には1000冊以上の蔵書が蓄積されていた。

流配期間中に500巻の著作を執筆したと言われている。これは、一つの「著作」が標準サイズで50巻近くになる場合もあるため、補足が必要であるが、彼は確かに膨大な量の、約14,000ページもの文章を執筆した。その主な目的は、儒教の理想に従って国を正しく統治するための根本的な改革プログラムを明確に提示することであった。流配の数年間、彼はまず『易経』に集中し、1805年に『周易四典』(주역사전チュヨクサジョン韓国語)を執筆した。1809年には『詩経』に関する考察を続けた。彼は政治、倫理、経済、自然科学、医学、音楽についても執筆した。流配から帰還した後、丁若鏞は最も重要な著作を発表した。法学に関する『欽欽新書』(흠흠신서フムフムシンソ韓国語、1819年)、言語学に関する『雅言覚非』(아언각비アオンガクピ韓国語、1819年)、外交に関する『事大交隣礼算補』(사대교린례산보サデギョリンニェサンボ韓国語、1820年)、統治術に関する『牧民心書』(목민심서モンミンシムソ韓国語)と行政に関する『経世遺表』(경세유표キョンセユピョ韓国語、1822年)である。

丁若鏞は1818年まで康津での流配生活を続けた後、ソウル近郊の生家に戻ることを許された。彼を政府の要職に復帰させようとする試みは、派閥政治によって阻まれた。彼は最後の雅号として「與猶堂」(ヨユダン)を用いた。これは、彼が漢江のほとりで静かに暮らし、1836年に60回目の結婚記念日に亡くなるまで住んだ生家の名前であった。

5. 思想と哲学

丁若鏞の包括的な思想体系、哲学的な見解、そしてそれらが当時の朝鮮社会に与えた影響を深く掘り下げる。

5.1. 実学と経世論

丁若鏞は、李氏朝鮮中期の朱子学思想を総合したことで最もよく知られている。その過程で、法学、政治理論、朝鮮儒教の古典など、様々な分野で幅広く執筆した。彼は朝鮮儒教の学問を孔子の本来の思想に直接結びつけることを目指し、この古典への回帰を「洙泗学」(수사학スサハク韓国語)と呼んだ。これは孔子の故郷を流れる二つの川にちなんだものである。

彼は、当時の朱子学を絶対視し、理気説や礼論などの論争にのみ没頭していた学界の現状を嘆き、より真実で価値ある「経世致用」(경세치용キョンセチヨン韓国語、世を治め民を救うための実用的な学問)の実学を建設するため、漢代以降に誤って伝えられた儒学を拒否し、孔子・孟子の洙泗学へと立ち返り、儒学の本質を深く探求し、後世によって歪曲され、捏造された理論を正そうとした。

彼は、李珥・柳馨遠・李瀷の経世学的な態度を受け継ぎ、新時代の新学問として集大成し、当時中国に流入していた西洋の宗教や科学などに接触し、これに肯定的な態度を示した。新学問の目的を考証・経世・牧民などに置き、孔子から再出発して全く独自の体系を樹立した。天を「有形天」(유형천ユヒョンチョン韓国語)と「主宰天」(주재천チュジェチョン韓国語)・「易理天」(역리천ヨンニチョン韓国語)に区分し、主宰天への信仰を強調した。天命を政治的には人心として、倫理的には正命として捉え、民衆のための君子の使命を強調した。朱子の天理説と理気説を否定し、天命が道心にあるという立場を取った。

丁若鏞は、政府が貧困問題の解決に主要な役割を果たすべきだと信じ、その中で地方官が誠実かつ公正に行動することの重要性を強調した。この思想のために、丁若鏞は当時の哲学者たちが無益な語源学的な研究や、それ自体を目的とする哲学理論の追求に没頭していることを批判した。彼は、学問は音楽、儀礼、法律といったより重要な関心事に再焦点を当てるべきだと主張した。これは単なる知的主張にとどまらず、政治的にも主張された。彼は、官僚登用のための科挙試験も、これらの関心事に焦点を当てるよう改革されるべきだと主張した。彼の代表作であり、国家経営の青写真を示す『経世遺表』の原題が「邦礼草本」(방례초본パンニェチョボン韓国語、国の儀礼の草案)であったことからもわかるように、丁若鏞は「礼」(예イェ韓国語、儒教的秩序)の概念を、自身の思想で達成しようとする目標を表現するために広範に用いた。彼はこの概念を自身の善政の概念に集中させ、後に古典研究や自然科学の著作へと拡張、分化させていった。

5.2. 牧民思想と統治哲学

丁若鏞の『牧民心書』は、地方の牧民官(목민관モンミンクァン韓国語、地方官)が民衆を治める上での要領と、鑑戒となるべき心構えや態度を著した書物である。彼は、政府が貧困問題の解決に主要な役割を果たすべきだと信じ、地方官が誠実かつ公正に行動することの重要性を強調した。

5.3. 土地制度と経済思想

土地改革は実学改革者にとって重要な課題であり、丁若鏞は柳馨遠の土地改革案をさらに発展させた。彼は中央国家所有ではなく、「閭田制」(여전제ヨジョンジェ韓国語、村落土地制度)を提案した。これは、村が土地を共有し、全体として耕作し、その生産物を労働貢献量に基づいて分配するというものであった。

丁若鏞の『田論』(전론ジョンノン韓国語)によると、当時の推定人口800万人に対し、農地は800万結(결ギョル韓国語)であった。1世帯あたり1結の農地があれば飢え死にしないとされた。丁若鏞の推定では、士大夫1人が平均990人分の農地を占有しており、慶尚道の崔氏や全羅道の王氏は、3990人が所有すべき農地を独占していた。士大夫は小作人に税金まで負担させた。小作料は平均収穫の25%であったが、30%まで上昇した。党争や洪景来の乱などで没落した両班や乱に加担した平民は奴婢階層に転落し、憲宗の時代には奴婢の人口比率が35%に達した。彼らは日本統治時代に奴婢制度が廃止され、奴隷の身分からは解放されたものの、両班士大夫階級である地主が土地を独占して小作人を搾取したため、貧困層から抜け出せなかった。このような階級対立は、1923年に全羅南道新安郡岩泰面で小作農民が地主文氏や親日地主と結託した日本帝国主義に抵抗して小作争議を行った階級闘争によく表れている。

丁若鏞は、「重農主義」の実学者として、土地の無償分配、共同労働・共同分配を行うことで土地の不平等を改善しようとする「社会主義」的な土地政策である「閭田論」(여전론ヨジョンノン韓国語)と「井田論」(정전론ジョンジョンノン韓国語)を構想し、朝鮮実学を集大成した。井田論は、土地を「井」の字型に9つの区画に分け、このうち8区画は8人の農民に分けて耕作させ、残りの1区画は共同で労働し、国家共同体の福利のための費用である税金を納めさせようというものである。閭田論は、閭(村落)を単位として農民たちが共同で労働し、共同で分配する社会主義的な土地政策である。しかし、これは農民たちが共同で労働し、農業労働者が働いた分だけ分配する土地不平等解消政策であり、現在の北朝鮮のような土地政策とは異なる。丁若鏞が自身の社会主義思想を実践するための漸進的な方法として、1819年に全羅南道康津郡で流配中に構想したのが井田論である。

丁若鏞の思想を研究する茶山研究所の朴錫武(パク・ソクム)理事長によると、丁若鏞は平等で清廉な経済(公廉、공렴ゴンニョム韓国語)をもって、不平等で腐敗した経済を改革すべきだと主張した。丁若鏞は、富者の富を減らして貧しい人々を助ける「損富益貧」(손부익빈ソンブイクピン韓国語)によって所得不平等を解消しようとし、社会経済的弱者を「四大窮人」(사대궁인サデグンイン韓国語、独り身の男、寡婦、孤児、独居老人)、老弱者、子供、喪中の人、病気の患者、災害被害者などに分類し、社会と国家が「愛民」思想で彼らを配慮することで、朝鮮が福祉国家になることを望んだ。

5.4. 礼論と祭祀文化

丁若鏞の朝鮮式の祭祀に関する理論は、徳治と正義の統治を求める彼の社会政治的関心を示している。彼は、人々が日常的に人間としての義務を実践するよう動機づけ、礼(예イェ韓国語、儒教的秩序)を基盤とした李氏朝鮮後期の伝統社会を効果的に活性化しようとした。

『牧民心書』の中で、丁若鏞は祭祀に焦点を当てた儀礼実践の認識過程を次のように定式化した。

1. 儀礼対象の認識は、認識過程において儀礼対象への心的な意図的動きを引き起こす。

2. 心的な意図性は、儀礼過程において敬虔さと浄化を伴う。儀礼実践は、誠実さ(성ソン韓国語)と真剣さ(경キョン韓国語)を通じて意義深いものとなる。

宗教の認知科学の観点から見ると、丁若鏞の理論は、認識過程における認知と意図的敬虔さを結びつけ、儀礼実践における意図的敬虔さと敬虔さ・浄化を結合させている。丁若鏞は、彼の認知的な定式に従って、士大夫の過度な儀礼実践を規制し、民衆の淫祀(음사ウムサ韓国語、淫らな祭祀)を制限しようとした。彼の見解では、儒教徒の儀礼概念は不適切または非実践的であり、民衆の淫祀は不敬で過度に熱狂的であった。これらの問題を解決するため、彼は朱熹の真剣さの概念を、集約された敬虔さの注意深い集中から、意図的敬虔主義としての慎重な敬虔さに再定義した。朱熹の真剣さの概念は、禅仏教の静寂主義のような「アポファティックな神秘主義」を含んでいたが、丁若鏞の敬虔さの概念は、観想による「カタファティックな活動主義」に傾倒していた。

丁若鏞は、孔子の「忠恕」(충서チュンソ韓国語)、「孝悌」(효제ヒョジェ韓国語)以外に「慈」(자チャ韓国語)を強調し、上位者が下位者に対して負う義務・使命とした。「性情中和論」(성정중화론ソンジョンジュンファロン韓国語)に基づいて「礼楽中和論」(예악중화론イェアクジュンファロン韓国語)を展開し、原始儒教の王道思想を強調した。

要するに、丁若鏞は漢代以降の儒学の弊害・堕落を、性理、訓詁、文章、科挙、術数の五つに指摘し、孔子へと立ち返り、より合理的で健全かつ実際的な新儒学を建設して朝鮮封建社会の矛盾を克服しようとした、主体的・革命的な思想家であったと言える。

5.5. 科学技術と実用学問

丁若鏞は、建築技術(巨重機など)、医学(『麻科会通』など)、そして実生活に役立つ応用学問に深い関心と具体的な業績を示した。水原華城建築当時、起重架説(기중가설キジュンガソル韓国語)に基づいた滑車轆轤(활차녹로ファルチャノクロ韓国語、滑車)を製作し、それを利用して巨重機を考案した。この巨重機によって、建設費用を4万貫節約したと伝えられている。

6. 個人的な生活と家族

丁若鏞の結婚生活、子供たち、そして子孫に至るまでの家族関係や私生活の側面を描写する。

6.1. 結婚と子供たち

1776年旧暦2月22日、武官である洪和輔(ホン・ファボ)の娘である豊山洪氏と結婚した。義父の洪和輔は体が痩せて背も低い方であったが、勇猛な武臣で豪放な性格であり、兵法に明るかったという。1771年には黄海道長淵府使として兵営を設置し、清の海賊船退治に功績を挙げたことがある。英祖51年(1775年)には承旨に任命されたが、当時武人が承旨になるのは異例のことであった。正祖4年(1780年)には嶺南右道兵馬節度使を務めた。このような義父の影響を受けた丁若鏞は、『我邦備禦考』(아방비어고アバンビオゴ韓国語)などの兵書を著すことができた。

妻の豊山洪氏(풍산 홍씨プンサンホンシ韓国語、1761年 - 1839年)との間には10回妊娠し、最初の妊娠は流産に終わった。その後、6男3女を授かったが、4男2女が夭折した。夭折した子供たちのほとんどは天然痘で死亡した。

長女は1781年7月に生まれ、4日後に死亡した。長男は丁学淵(チョン・ハギョン、정학연チョン・ハギョン韓国語、1783年 - 1859年)で、幼名は武䍧(무장ムジャン韓国語)・武兒(무아ムア韓国語)であった。次男は丁学游(チョン・ハクユ、정학유チョン・ハクユ韓国語、1786年 - 1855年)で、幼名は文䍧(문장ムンジャン韓国語)・文兒(문아ムナ韓国語)であった。三男は1789年に生まれ、1791年に天然痘で死亡した。幼名は懼䍧(구장クジャン韓国語)・懼岳(구악クアク韓国語)であった。次女は1792年に生まれ、1794年に天然痘で死亡した。幼名は孝順(효순ヒョスン韓国語)・好童(호동ホドン韓国語)であった。三女は丁氏(1793年生まれ)であった。四男は1796年に生まれ、1798年に天然痘で死亡した。幼名は三童(삼동サムドン韓国語)であった。五男は1798年に生まれ、同年中に天然痘で死亡した。六男は1799年に生まれ、1802年に天然痘で死亡した。幼名は農䍧(농장ノンジャン韓国語)・農兒(농아ノンア韓国語)であった。

流配生活を共にした妾に南堂ネ(ナムダンネ、남당네ナムダンネ韓国語)という女性がおり、彼女との間に娘の洪任(홍임ホンイム韓国語)を儲けた。

丁若鏞が1801年の辛酉迫害により全羅南道康津郡に流配された際、息子の農兒が幼い年齢で病死した。丁若鏞は妻との間に何人かの子供を授かったが、成人する前に亡くなった子供たちもいた。農兒は麻疹と天然痘で亡くなったが、全羅南道康津郡が海に面した地域であったため、息子にサザエの殻を送って交流していた丁若鏞にとって、息子の臨終に立ち会えず見送ったことは非常に心が痛む出来事であった。息子の死の知らせを受けたその日は、奇しくも農兒の誕生日であった。そのため、彼は農兒の墓碑銘を、農兒の母から聞いた話、党争を避けて農作業をしながら質素に暮らすようにと「農兒」と名付けた話、サザエの殻を送った話(農兒は賢くも父がサザエの殻を送った意味を理解しており、非常に喜んで、サザエの殻が届かないと寂しがったという)を書いて自ら著した。また、息子たちである学淵と学游に手紙を送り、以前に亡くなった息子たちは臨終に立ち会えたが、農兒はそうできなかったため心が痛むこと、そして母も心が痛むだろうから世話をするよう頼んだ。

6.2. 家系と人間関係

丁若鏞の祖父は丁志諧(정지해チョン・ジヘ韓国語、1712年 - 1756年)、祖母は豊山洪氏(풍산 홍씨プンサンホンシ韓国語、1712年 - 1753年)である。父は丁載遠(정재원チョン・ジェウォン韓国語、1730年 - 1792年)で、最初の妻は宜寧南氏(의령 남씨ウィリョンナムシ韓国語、1729年 - 1752年)で、その間に異母兄の丁若鉉(정약현チョン・ヤクヒョン韓国語、1751年 - 1821年)を儲けた。丁若鉉は李蘗の姉と結婚し、3男6女を儲けた。長女の丁蘭珠(정난주チョン・ナンジュ韓国語、1773年 - 1848年)は黄嗣永と結婚し、息子黄景漢を儲けた。丁若鏞の生母は海南尹氏の尹小溫(윤소온ユン・ソオン韓国語、1728年 - 1770年)で、その間に兄の丁若銓(チョン・ヤクチョン、정약전チョン・ヤクチョン韓国語、1758年 - 1816年)と丁若鍾(チョン・ヤクジョン、정약종チョン・ヤクジョン韓国語、1760年 - 1801年)を儲けた。丁若銓は魚の生態を記録した『玆山魚譜』を著した。丁若鍾は辛酉迫害で殉教し、長男の丁哲祥(정철상チョン・チョルサン韓国語、? - 1801年)も共に殉教した。丁若鍾の後妻である柳召史(유소사ユ・ソサ韓国語、1761年 - 1839年、セシリア)と、後妻との間の息子丁夏祥(정하상チョン・ハサン韓国語、1795年 - 1839年、パウロ)、娘丁情惠(정정혜チョン・ジョンヘ韓国語、1796年 - 1839年)も己亥迫害で殉教した。丁若鏞の妻は豊山洪氏(풍산 홍씨プンサンホンシ韓国語、1761年 - 1839年)で、1776年旧暦2月22日に結婚した。

丁若鏞が流配された際、彼の直系子孫は「廃族」(폐족ペジョク韓国語、科挙受験や官職就任ができない不名誉な家系)とされた。しかし、孫の時代になると、直系子孫が科挙に及第したり官職に就いたりして、廃族の身分を免れることができた。進士に合格し、丹陽郡守を歴任した孫の丁大林(정대림チョン・デリム韓国語、1807年 - 1895年)、参奉を経て三陟府使を務めた孫の丁大懋(정대무チョン・デム韓国語、1824年 - ?)、文科に及第し秘書院丞を務めた曾孫の丁文燮(정문섭チョン・ムンソプ韓国語、1855年 - 1908年)などが代表的である。現代の俳優チョン・ヘインは、丁若鏞の直系6代目の子孫である。

丁若鏞は、正祖の生母である恵慶宮洪氏や、正祖のもう一人の側近である洪国栄とも姻戚関係にあった。丁若鏞の義父である洪和輔は、洪国栄の曾祖父の世代にあたり、恵慶宮にとっては祖父の世代にあたる。

老論僻派の一員である沈煥之は、丁若鏞を憎悪していたが、丁若鏞の兄弟の中では彼を特別扱いした。沈煥之が「ちっ、ちっ、婚姻関係にある者でも信じられないものだ」とつぶやいた言葉を、丁若鏞は『與猶堂全書』に記している。丁若鏞の次男である丁学游は1800年初めに沈澳(シム・オ)の娘と結婚したが、沈澳の10代祖である沈達源(シム・ダルウォン)は、沈煥之の10代祖である沈連源(シム・ヨンウォン)の実弟であった。沈連源の孫である沈義謙(シム・ウィギョム)とその子孫は西人となったが、退渓 李滉の門下生である高峯 奇大升の門下で学んだ沈達源の子孫は、そのまま東人、南人の党員となった。

7. 後期生活と死

流謫から解放された後の晩年の活動、そして彼の生涯を締めくくる最期について記述する。

丁若鏞は1818年(純祖18年)旧暦5月に流配が解かれ、承旨に昇進したが、旧暦8月には故郷に戻った。官界への復帰の試みは派閥政治によって阻まれた。彼は最後の雅号として「與猶堂」を用いた。これは、彼が漢江のほとりで静かに暮らし、1836年に60回目の結婚記念日の朝に自宅の馬峴里で亡くなるまで住んだ生家の名前であった。丁若鏞が残した最後の詩は「回婚詩」(회혼시フェホンシ韓国語)であった。丁若鏞は死の直前、子供たちに「漢陽を離れた瞬間、機会は失われるから、何があっても漢陽で耐え忍べ」と切に言い聞かせたという。

1910年(隆熙4年)7月18日、丁若鏞は正憲大夫奎章閣提学に追贈され、「文度」(문도ムンド韓国語)という諡号が贈られた。

8. 評価と影響

丁若鏞の歴史的な評価、後世の学問や社会への影響、そして現代社会における彼の思想の意義と再評価について総合的に考察する。

8.1. 学問的評価と業績

丁若鏞は、李氏朝鮮中期の朱子学思想を総合したことで最もよく知られている。彼は法律、政治理論、朝鮮儒教の古典など、様々な分野で幅広く執筆した。彼は朝鮮儒教の学問を孔子の本来の思想に直接結びつけることを目指し、この古典への回帰を「洙泗学」(수사학スサハク韓国語)と呼んだ。彼は、当時の哲学者たちが無益な語源学的な研究や、それ自体を目的とする哲学理論の追求に没頭していることを批判した。彼は、学問は音楽、儀礼、法律といったより重要な関心事に再焦点を当てるべきだと主張した。

丁若鏞は、朝鮮近代工学の基盤を築くのに大きく貢献した。また、柳馨遠や星湖 李瀷を通じて伝えられた実学思想を一身に集大成した。韓国近世における南人学派の政治的に非現実的な態度に比べ、丁若鏞は南人学派の中でも多分に実際的な経験を持っていた。正祖期の中央官僚としての経歴、地方行政の経験、漣川方面の暗行御史としての活動、青年期の往来と父親の任地での見聞などを基に、康津の茶山草堂での流配生活中に自身の学問・思想を体系化し整理することができた。

他の実学者たちと同様に、性理学・天文・地理・暦象・算学・医卜に関する著書はもちろん、『経世遺表』と『牧民心書』、『欽欽新書』などはすべて「茶山学」の帰結と言える社会・経済・思想の総括編であり、精博明切で卓見でないものはない。このような思想が急速に崩壊していた朝鮮社会に適切に適用されることはなかったが、丁若鏞こそが朝鮮王朝学界に展開された進歩的な新学風を一身に総括・整理して集大成した実学派の代表である。かつて偉堂・鄭寅普は「先生(茶山)一人に対する研究は、すなわち朝鮮史の研究であり、朝鮮近世思想の研究であり、朝鮮心魂の明鋭ないし全朝鮮盛衰存亡に対する研究」とまで評し、彼の学問・著述に深い関心を示した。

丁若鏞は膨大な著述を残したが、そのほとんどを漢文で書いた。家族と交わした手紙も漢文を使用している。国語教育学博士の金瑟翁(キム・スルオン)は、「ウリ文化新聞」への寄稿で、丁若鏞が徹底してハングルを無視したことを指摘し、思想の偉大さが表現と疎通の偉大さにつながっていない点を惜しんだ。また、丁若鏞もまた性理学と実学の限界を脱しきれなかった両班士大夫であったと批判した。

8.2. 社会文化的影響

丁若鏞は康津に数年間住んでいたが、貧しい食事による栄養不足で慢性的な消化器系の問題を抱えていた。1805年春、彼は白蓮寺の僧侶である慧丈と出会った。丁若鏞は慧丈に茶葉を求める詩を送り、彼がすでに茶の薬効と淹れ方を知っていたことを示唆している。丁若鏞が慧丈から茶について学んだとよく言われるが、彼らの間で交わされた一連の詩は、実際には慧丈や他の地域の僧侶たちが丁若鏞から固形茶の作り方を学んだことを示唆している。

このことは、彼がその後の茶への関心の広まりの主要な源流となったことを意味する。1809年、同じ大興寺の僧侶である草衣が康津の丁若鏞を訪ね、数ヶ月間彼のもとで学んだ。ここでも、草衣が丁若鏞から茶について初めて学び、彼の非常に独特でやや古風な固形茶の作り方を取り入れた可能性が高い。その後、1830年にソウルを訪れた草衣が、数人の学者と茶を分かち合った。その中で、新しく発見された飲み物を祝う詩がいくつか書かれ、特に金舲朴永輔(금령 박영보クムニョン パク・ヨンボ韓国語)による「南茶並序」(남차병서ナムチャビョンソ韓国語)が有名である。

その後、草衣は秋史 金正喜と特に親しくなり、金正喜は1740年代に済州島に流配されていた間、何度か彼を訪ねて茶を贈った。丁若鏞が康津での18年間の流配中に教えた最年少の弟子である李時憲(イ・シホン、이시헌イ・シホン韓国語、1803年 - 1860年)に送った、1830年付けの固形茶の作り方に関する手紙が残されている。「摘んだ葉を三度蒸し、三度乾かした後、非常に細かく挽くことが不可欠である。次に、それを岩清水と十分に混ぜ、粘土のように叩いて密度の高いペーストにし、小さな固形に成形する。そうして初めて飲むのに適している。」

丁若鏞は、伊藤仁斎、荻生徂徠、太宰春台のような儒学者を日本が輩出していることについて、かなり好意的に見ていた。倭寇や倭乱などで李氏朝鮮にとって大きな脅威であった日本であるが、伊藤仁斎、荻生徂徠、太宰春台の経説を見る限り、議論には不十分な点があるものの、文が備わっており、夷狄が制御しがたいのは文がないからであり、日本に文が存在する以上、今後は以前のような脅威にはならないであろうと述べた。日本は中国の江南から直接良書を購入し、しかも、李氏朝鮮に存在する科挙の弊害がないこともあって、文学は李氏朝鮮をはるかに凌駕しているとまで述べている。

日本は今、憂うべきではない。私は古学派の伊藤氏が書いた文章や、荻生氏、太宰氏らが論じた経典の解釈を読んだが、いずれも燦然と文が輝いている。これにより、日本について憂うことはない。たとえその議論が時には迂遠でくどくどしい点があっても、その文が優れていることは非常に優れている。そもそも夷狄が制御しがたいのは、文がないためである。

(『増補與猶堂全書』詩文集巻十二より)

概して日本は、もともと百済を通じて書物を得て、最初は甚だ蒙昧であった。しかし、江戸時代になると中国の江蘇や浙江と直接取引をするようになり、中国の良い本で買わないものがないほどだ。しかも科挙という制度がないので、今その文学はわが国をはるかに超越しており、甚だ恥ずかしいほどだ。

(『増補與猶堂全書』詩文集巻二十一より)

8.3. 批判と論争

20世紀初頭まで、老論系の人物たちは南人に属する丁若鏞に対する憎悪と敵意を抱き続け、彼を嫌悪した。韓国に書店の概念が導入された1890年代以降、自由に本を買って読むことができたにもかかわらず、彼らは丁若鏞の著述を無視し、尹致昊は老論系の人物たちが彼の本を読みもせず、買いもしないと指摘した。

9. 記念と遺産

丁若鏞は、ジャン=ジャック・ルソーやヘルマン・ヘッセとともに「2012年ユネスコ世界記念人物」に選定された。これは2012年が丁若鏞の生誕250周年にあたることを記念するためであった。ユネスコは2004年から、ユネスコが追求する理念と価値に合致する歴史的事件や人物、著名人の記念日をユネスコ関連記念行事として選定し、その重要性を付与している。2013年には『東医宝鑑』発刊400周年がユネスコ記念の年となり、2021年には金大建神父生誕200周年を記念して、ユネスコが「2021年ユネスコ世界記念人物」に選定している。

10. 著書

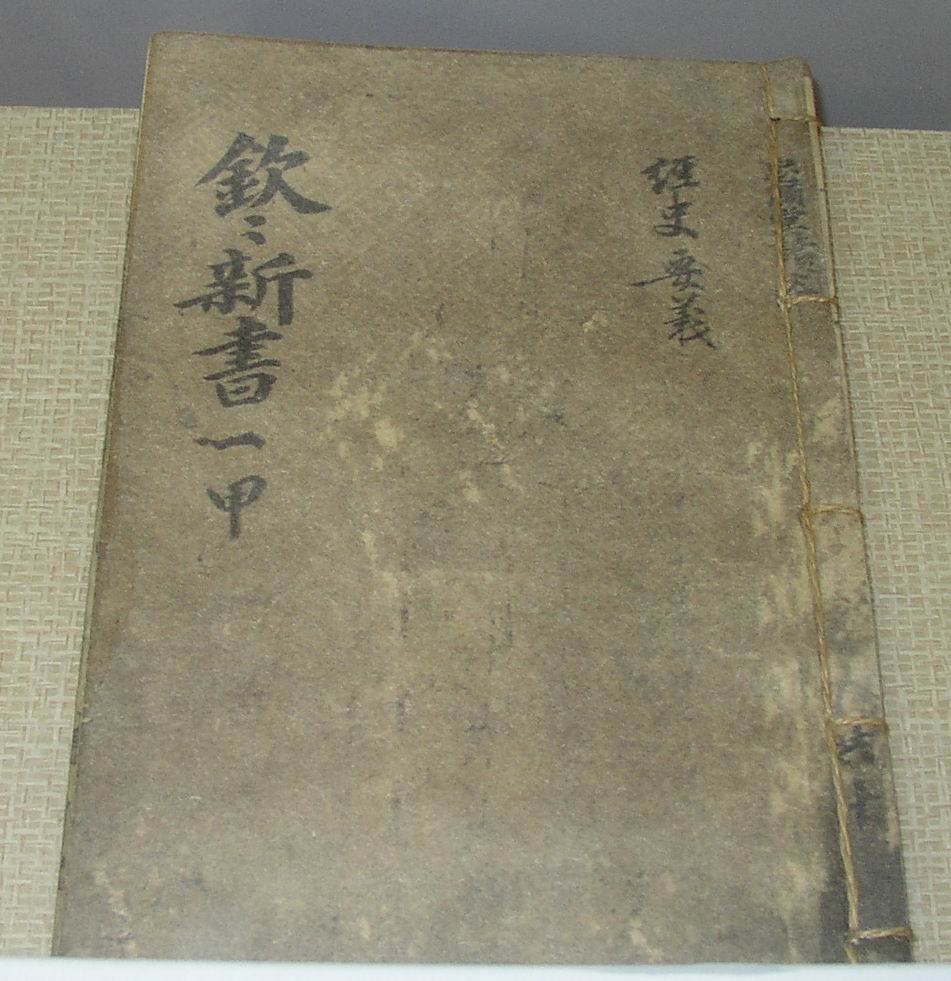

丁若鏞は、漢字が生まれて以来、最も多くの書物を著述した人物として知られている。彼が著述した500巻余りの書物のうち、いわゆる「一表二書」と呼ばれる『牧民心書』、『欽欽新書』、『経世遺表』は丁若鏞の主要著作として挙げられる。

- 『牧民心書』:民衆を治める地方牧民官(목민관モンミンクァン韓国語、首領)の治民に関する要領と、鑑戒となるべき心構えや態度などを著述した書物である。

- 『欽欽新書』:谷山府使として在職中に実際に捜査した事件を基に記述された、判決と刑罰および治獄(치옥チオク韓国語)に関する注意と規範に関する書物で、人の生命に関わる事を軽々しく処理しないよう留意すべき点を記した。

- 『経世遺表』:官制・郡県制と田制・賦役・貢市・倉儲・軍制・科挙制・海税・商税・馬政・船法など、国家経営に関する一切の制度法規について適切かつ準則となるべきものを論定した書物である。

その他にも、地理に関する『我邦疆域考』(아방강역고アバンガンニョクコ韓国語)・『大東水経』(대동수경テドンソギョン韓国語)、医学に関する『麻科会通』、行政改革に関する『田論』・『湯論』(탕론タンノン韓国語)、『茶山集』(다산집タサンジプ韓国語)などの著書がある。日本について記した「日本考」があり、また日本の古学に影響され、伊藤仁斎・荻生徂徠・太宰春台らの説を著書『論語古今注』に引用した。

丁若鏞が幼い頃に天然痘を患って回復した際、右の眉にその痕跡が残り、眉が三つに分かれて見えたため「三眉」と呼ばれた。この『三眉子集』は丁若鏞が10歳以前に書いた文章を集めた文集である。

丁若鏞は1801年から1818年まで長鬐と康津での流配生活を送った際に、二人の息子(学游、学淵)に送った手紙、妻が結婚時に着ていたスカートに書き綴った詩(霞帔帖、하피첩ハピチョプ韓国語)、娘に送った詩画集が『流配地から送った手紙』(朴錫武編訳)として出版されている。

11. 丁若鏞が登場する作品

丁若鏞の生涯や思想は、後世の様々な作品で描かれている。

- テレビドラマ:

- 『茶山丁若鏞』(KBS、1983年、演:鄭旭)

- 『波紋』(MBC、1989年、演:全国煥)

- 『小説牧民心書』(KBS2、2000年、演:イ・ジンウ)

- 『イ・サン』(MBC、2007年-2008年、演:ソン・チャンウィ)

- 『朝鮮推理活劇 丁若鏞』(OCN、2009年-2010年、演:パク・チェジョン)

- 『トキメキ☆成均館スキャンダル』(KBS2、2010年、演:アン・ネサン)

- 『雲が描いた月明り』(KBS2、2016年、演:アン・ネサン)

- ミュージカル:

- 『正祖大王』(2007年、演:イ・フン)

- 映画:

- 『永遠なる帝国』(1994年、演:キム・ミョンゴン)

- 『風と共に去りぬ』(2012年、演:チョン・ボグン、ソン・ジュンギ)

- 『茲山魚譜』(2021年、演:リュ・スンリョン)

12. 外部リンク

- [https://www.youtube.com/watch?v=U6IxL_nN3ZM [YTNサイエンス] 実学を完成した工学者、丁若鏞]

- [https://www.youtube.com/watch?v=SSSJYMyHH3g [KBS歴史ジャーナル その日] KBS韓国史伝 - 慎重に慎重を期せ、捜査官 丁若鏞 / KBS 2007.11.10 放送]

- [https://www.youtube.com/watch?v=z8545P2FyzQ [KBS知識、学者の故郷] 朝鮮の天才学者 茶山 丁若鏞/ KBS 110417 放送]

- [https://www.youtube.com/watch?v=Ue2bgDr_crI [KBS知識、学者の故郷] 丁若鏞と彼の兄弟たち、天主教の思想と西洋の技術に出会う!]

- [https://www.youtube.com/watch?v=ORbjPOQV40Y [ドオルTV] 今なぜ茶山なのか 1 丁若鏞の問題意識とキリスト教]

- [https://www.youtube.com/watch?v=aN7S3jv6MIk [南楊州市] 南楊州が産んだ朝鮮最高の実学者「丁若鏞」]

- [https://www.youtube.com/watch?v=PjB6cg_nsyo [イルダンベク] 茶山 丁若鏞 牧民心書 1部]

- [https://www.youtube.com/watch?v=8xmDff-la7I [ドオルTV] アジア文明と茶山 丁若鏞]

- [https://www.youtube.com/watch?v=yDkBeoziqQM&t=457s [図書館、道上の人文科学] 茶山 丁若鏞の生涯と実学精神 (キム・ジュンヒョク)]

- [https://www.youtube.com/watch?v=rVoPBn8l7Y4 [大韓民国国会公式チャンネル] 国会人文科学アカデミー 7回 茶山 丁若鏞]

- [https://www.youtube.com/watch?v=pTN5Due7570 [木浦MBC、特集ドキュメンタリー]丁若鏞の号「俟庵」にまつわる話 朝鮮革命家 丁若鏞]

- [https://www.youtube.com/watch?v=DckzDetB_Ck [ドオルTV] 茶山 丁若鏞 1 生涯 - ドオル 金容沃、朴錫武先生]

- [http://dasan.nyj.go.kr/ 南楊州市の丁若鏞に関するサイト]

- [https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5678997&cid=62811&categoryId=62865 [ネイバー知識百科] 自撰墓誌銘-集中本 - 1-1 (与猶堂全書 - 詩文集 (散文) 16巻、朴錫武、宋在昭、林炯澤、成百孝)]

- [http://enc.daum.net/dic100/contents.do?query1=b19j1280a ブリタニカ - 丁若鏞]

- [http://culturedic.daum.net/dictionary_content.asp?Dictionary_Id=10003801&mode=title&query=%C1%A4%BE%E0%BF%EB 文化原型百科事典 - 丁若鏞]

- [http://economyplus.chosun.com/special/special_view_past.php?boardName=%BD%C3%B8%AE%C1%EE&t_num=2547&img_ho=35 重農主義経済学を集大成した - 茶山(茶山) 丁若鏞(丁若鏞)] - エコノミープラス

- [https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3571050&cid=59015&categoryId=59015 ネイバーキャスト : 今日の人物 - 丁若鏞]

- [http://db.itkc.or.kr 与猶堂全書 検索] (韓国古典翻訳院 DB)

- [http://info.catholic.or.kr/dictionary/view.asp?ctxtIdNum=3110&keyword=%C1%A4%BE%E0%BF%EB&gubun=01 丁若鏞 - カトリック大辞典]