1. 初期生と教育

任弼時の幼少期から学生時代、そしてモスクワでの留学経験は、彼の思想形成と初期の政治活動に大きな影響を与えた。

1.1. 幼少期と学生時代

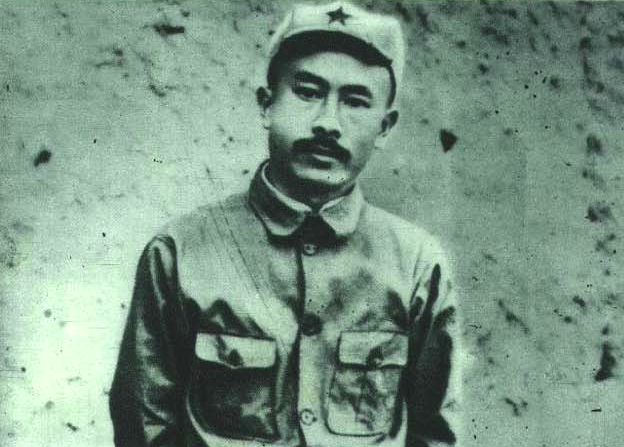

任弼時は1904年4月30日、清の湖南省長沙府湘陰県(現在の長沙市)の教師の家庭に生まれた。1915年に湖南第一師範学校に入学し、1920年には毛沢東と協力して同校にロシア研究センターを設立した。同年、上海で後に中国共産党の青年組織となる社会主義青年団に加入した。

1.2. モスクワ留学と初期の活動

1921年5月、任弼時は劉少奇や肖勁光を含む5人と共に、ソビエト連邦へのチャーター船の旅に出発した。長崎、ウラジオストクを経由し、白軍の封鎖を突破して同年8月にソ連に到着した。彼らは東方勤労者共産大学に入学し、任弼時は在学中の1922年に中国共産党に入党した。彼は瞿秋白の後任として西洋革命運動史の翻訳を担当した。

1924年7月23日に学業を終え、シベリア鉄道とウラジオストクからのチャーター船で同年8月に上海へ帰国した。党の指示により、任弼時は上海大学でロシア語の講師に任命された。1924年には浙江省および安徽省の地区委員会に任命され、『中国青年』、『ミッションジャーナル』、『友人の市民』などの出版物を担当した。

1925年1月、任弼時は中国社会主義青年団の第3回全国人民代表大会に幹部として出席し、組織の名称を「社会主義青年団」から「中国共産主義青年団」に変更した。同年5月、張太雷が他の任務に就いた後、任弼時は中国共産主義青年団の初代書記に任命され、五・三〇運動の指導にあたった。この運動は失敗に終わったものの、任弼時は青年団を強化し、その後の会員数を大幅に拡大することに成功した。1926年4月初旬、彼は上海で陳琮英と結婚した。同年10月、任弼時は共産主義青年インターナショナル執行委員会第6回総会に出席するためモスクワへ渡り、翌年3月までソ連に滞在した。

2. 経歴と活動

任弼時は中国共産党の初期からその死に至るまで、中国の革命運動において軍事、政治、社会改革の多岐にわたる活動に従事し、重要な役割を果たした。

2.1. 中国内戦期における活動

1927年の白色テロ後、任弼時は中国共産主義青年団の書記職を維持しつつ、党中央委員に選出された。第一次国共合作の終結後、彼は1927年8月に陳独秀に反対して毛沢東を支持し、中国における農民を基盤とした革命の開始を提唱した。その後すぐに、彼は政治局の臨時委員に就任した。

1928年10月15日、任弼時は安徽省南陵県で共産主義青年団の会議に出席しようとした際に、地元の軍閥によって逮捕された。同年末には釈放されたものの、彼の息子は肺炎にかかり死去した。

1929年1月、彼は中国共産党中央委員会の部長および江西ソビエトの宣伝部長に任命された。同年8月13日には江西ソビエトの臨時書記となり、『今日のニュース』、『教育週報』、『上海日報』の設立を任された。11月17日には、中国共産党が主催する市会議に出席中に再び拘束された。電気ショックや拷問を受けたにもかかわらず、任弼時は警察にいかなる自白も行わなかった。彼が拘束されたことに対し、周恩来が交渉役となり、任弼時の刑期を確保し、さらに減刑して1929年12月25日までに釈放させることに成功した。同年4月と9月には、湖北省と武漢の党書記に任命された。同年、李立三が南京で起こした蜂起の失敗を受けて、彼は上海に呼び戻された。

1931年1月7日、中国共産党の第4回拡大会議で、任弼時は政治局委員に再選された。同年11月7日の第1回会議では、中華ソビエト共和国中央執行委員に選出された。共産党の影響力が上海から江西地域へ移行した後、任弼時は「反ボルシェビキ連盟事件」で巻き込まれた張愛萍など多くの党員を保護した。

江西ソビエトに対する第四次囲剿作戦中、任弼時は直接攻撃を主張し、毛沢東のゲリラ戦戦略を強く批判した。10月の寧都会議では、毛沢東が周恩来に西路軍司令官の座を譲り、任弼時もこの時に毛沢東を批判した。しかし、中国共産党第7回総会で、任弼時は自身の行動が間違いであり、「宗派活動の一時的な結果」であったと認めた。

博古らが王明の左傾化した党イデオロギーを採用したため、任弼時はソビエト中央局組織部の役職から湖南・江西ソビエトの党書記へと異動させられた。就任時、彼は江西ソビエトに対する第五次囲剿作戦や、反乱鎮圧計画後の党組織の再建といった深刻な問題に直面した。彼は反革命計画を中止させ、王寿道や張啓龍らを釈放して、紅軍第6軍を第6軍団に拡大した。同年12月、彼は蔡慧文の後任として湖南・江西ソビエトの政治委員に任命された。

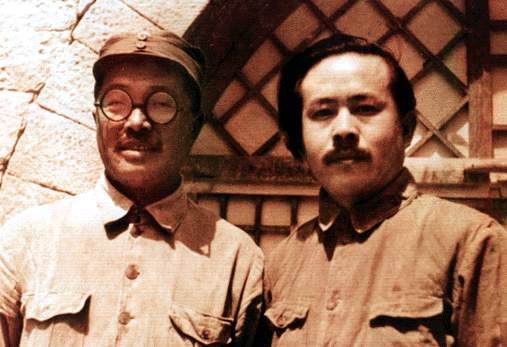

1934年8月、任弼時は紅軍第6軍の指揮官である蕭克と王震に同行し、湖南・江西ソビエトでの防衛の失敗が増加する中で、西方への行軍を成功させた。1934年10月24日、任弼時は貴州省印江トゥチャ族ミャオ族自治県で紅軍第3軍と合流し、賀龍の指揮下で紅軍第2軍団を編成した。この軍団は湖南省と湖北省の一部を支配下に置くことに成功したが、蔣介石の国民革命軍による多方面からの通常攻撃により、共産党軍は撤退を余儀なくされた。同年11月までに、任弼時、賀龍、関向応は、湖南省桑植県における蔣介石軍の軍事封鎖を、第2軍と第6軍の共同指揮により突破し、長征へと進んだ。

1936年7月2日、任弼時の第2軍団と第6軍団は、張国燾と徐向前率いる紅軍第4軍と四川省カンゼ・チベット族自治州カンゼ県で合流した。任弼時は当時、紅軍第2軍の政治委員であった。同年10月に長征が終了すると、任弼時と彭徳懐は、陝西省にいた胡宗南の部隊に抵抗するため、中国共産党の前線指揮部の政治委員に任命された。同年12月までに、彼は中国共産党中央革命軍事委員会と幹部会の両方の委員となった。

2.2. 日中戦争期における活動

1931年1月、彭徳懐と任弼時は楊虎城と共に西安へ赴き、第7路軍と東北軍を動員して日本軍に対する前線防衛計画を立てた。1937年8月、彼は共産党軍を八路軍に改名するのを監督した中央軍事委員会の委員であった。同年10月16日までに、任弼時は八路軍政治部主任および中国共産党中央軍事委員会主任となった。

1938年、彼は中国共産党中央軍事委員会北方支部会議に出席した。同年3月、彼は中国共産党中央委員会によってコミンテルンとの交渉のためモスクワに派遣された。同年7月には、王稼祥の後任として正式にコミンテルンの中国共産党代表となった。任弼時は1940年3月26日に延安へ帰還し、中国共産党の書記処および組織部で勤務した。1942年4月、彼は陝甘寧辺区で延安整風運動を主導した。任弼時は毛沢東、劉少奇と共に中国共産党組織部の委員として、甘粛省・寧夏回族自治区および陝西省の西北地域を担当し、同年4月には西安を拠点とする八路軍の組織化を担当した。任弼時は、第4回総会と遵義会議間の指導部の問題を「中国共産党史における若干の決議」報告書で結論付けたチームの一員であった。

2.3. 国共内戦期における活動

1945年3月の中国共産党第七回全国大会において、任弼時は中国共産党中央委員会政治局委員および党中央書記長に選出された。彼は中国共産党中央政治局常務委員会の一員として、毛沢東、劉少奇、周恩来、朱徳に次ぐ序列第5位であった。同年11月下旬、任弼時はスターリンの指示で派遣された医師によって重病と診断され、日常の党務への参加が減少した。1946年8月26日、任弼時は共産主義青年団設立に関する提案の草稿作成を開始した。

1947年には、任弼時は陝北地域で様々な土地および経済改革(土地改革)を主導するよう任命されたが、高血圧のため徐々に職務から解放された。1948年初頭に土地改革運動の一環として地主に対する暴力が激化すると、任弼時はこの運動を批判した党指導者の一人であった。同年1月、任弼時は政策転換を発表し、運動の対象者であっても財産の一部を保持することを保証した。この政策変更は、経済闘争から政治闘争への転換に貢献した。党は、より少ない地主を対象とし、工作チームが対象者を殴打したり拷問したりすべきではないと指示した。

また1948年には、任弼時は周恩来、劉少奇、朱徳と共に西柏坡会議に出席した。病気にもかかわらず、任弼時は遼瀋戦役、淮海戦役、平津戦役といった主要な戦役における軍事指揮を支援した。

3. 主要な役職と役割

任弼時は中国共産党において数々の重要な役職を歴任し、党の発展と革命の推進に不可欠な役割を果たした。

3.1. 中国共産党中央政治局常務委員

1945年3月の中国共産党第七回全国大会で、任弼時は中央政治局常務委員に選出された。彼は毛沢東、劉少奇、周恩来、朱徳に次ぐ党内序列第5位の地位を占め、党の最高意思決定機関の一員として、国家の重要政策の策定と実行に深く関与した。

3.2. 中国共産党中央書記処書記・秘書長

任弼時は党中央書記処の書記および秘書長として、党の組織運営、幹部育成、政策決定プロセスにおいて中心的な役割を担った。彼は党の日常業務を統括し、党の規律維持と効率的な機能に貢献した。

3.3. 中国共産主義青年団第一書記

1925年5月、任弼時は中国共産主義青年団の初代書記に任命された。彼は青年運動の組織化と拡大に尽力し、多くの若者を革命運動へと導いた。青年団の指導者としての彼の活動は、後の中国共産党の幹部育成にも大きく貢献した。

3.3.1. 歴任した主要役職

任弼時が歴任した主要な役職は以下の通りである。

| 役職名 | 就任期間 | 前任者 | 後任者 |

|---|---|---|---|

| 中国共産党中央政治局秘書長 | 1945年6月19日 - 1950年10月27日 | 瞿秋白 | 鄧小平 |

| 中国共産党中央組織部部長 | 1933年1月 - 1933年3月 | 黄立 | 康生 |

| 中国共産主義青年団第一書記 | 1927年5月 - 1928年6月 | 張太雷 | 関向応 |

4. 思想と哲学

任弼時の政治思想とイデオロギーは、中国共産党の発展と革命路線の形成に深い影響を与えた。

4.1. 思想形成の背景

任弼時の思想は、モスクワの東方勤労者共産大学でのマルクス・レーニン主義学習、コミンテルンでの国際共産主義運動との接触、そして毛沢東との協力関係を通じて形成された。彼はまた、中国共産党内部の激しい路線闘争にも参加し、その中で自身の政治的立場を確立していった。

4.2. 主要な思想と理論

任弼時は、中国革命において農民を基盤とすることの重要性を強調した。1927年8月には、陳独秀の路線に反対して毛沢東を支持し、農民を動員した革命の必要性を主張した。党内路線闘争においては、一貫して党の統一と規律を重視し、左傾化や右傾化の傾向を批判した。特に、1948年の土地改革運動における過度な暴力に対しては批判的な見解を示し、政策修正を主導するなど、社会変革における倫理的側面にも配慮した。彼は社会主義建設に関する見解も持ち、党の組織力と大衆との結合を重視する実践的な思想家であった。

5. 私生活

任弼時の私生活に関する公開情報は限られているが、彼の結婚については記録が残されている。

5.1. 結婚と家族

任弼時は1926年4月初旬に陳琮英と結婚した。彼には息子がいたが、1928年に彼が逮捕・釈放された後、肺炎にかかり死去している。

6. 死去

任弼時は中華人民共和国建国直後に若くして病死し、その死は党にとって大きな損失となった。

6.1. 死去の経緯

1949年2月、任弼時は中国共産主義青年団準備委員会の主任に任命された。同年4月12日、彼は玉泉山での療養中に中央委員会の名誉主席に就任した。しかし、任弼時の病状は悪化し、さらなる治療のためモスクワへ移送されなければならなかった。朝鮮戦争の勃発後、任弼時は1950年5月28日に中国へ帰国した。

同年10月1日、任弼時は天安門広場で開催された中華人民共和国建国1周年記念式典に出席した。その後、彼は朝鮮戦争の状況研究に積極的に取り組んでいたが、疲労により脳出血を発症した。発症から3日後、治療の甲斐なく、1950年10月27日正午に北京で死去した。享年46歳であった。

7. 遺産と評価

任弼時の死後、彼は中国共産党の模範的な党員として高く評価され、その業績は後世に伝えられている。

7.1. 肯定的な評価

任弼時の死に際し、1950年10月30日に太廟で追悼式が執り行われ、毛沢東、劉少奇、周恩来、彭真、朱徳が棺を担いだ。葉剣英元帥は任弼時を「党のラクダ」と称賛し、「休むことなく長く懸命に働き、享楽を求めず、誰にも恨みを抱かなかった。彼は我々の模範であり、最高の党員、傑出した革命家であった」と述べた。この「党のラクダ」という表現は、彼の勤勉さ、党への献身、そして社会主義建設への多大な貢献を象徴する言葉として、肯定的に評価されている。

7.2. 批判と論争

任弼時は、1948年初頭の土地改革における地主に対する過度な暴力の激化を批判し、政策修正を主導した。彼は、運動の対象者であっても財産の一部を保持することを保証する政策転換を発表し、経済闘争から政治闘争への移行を促した。党は、より少ない地主を対象とし、工作チームが対象者を殴打したり拷問したりすべきではないと指示した。この彼の行動は、当時の過激な革命運動の潮流の中で、一部の強硬派からは批判的な見解を招く可能性があった。しかし、これは彼の倫理的側面と、社会変革における人道的な配慮を示していると評価されている。

8. 影響

任弼時の思想と行動は、中国共産党の発展と中国社会に長期的な影響を与えた。

8.1. 後世への影響

任弼時は、中国共産党の初期から重要な役割を担い、特に党の組織建設と規律の確立に貢献した。彼の勤勉さと献身は、後世の党員にとって模範とされ、「党のラクダ」という呼称は、その精神を象徴する言葉として語り継がれている。彼の土地改革における政策修正の主導は、社会変革の過程における倫理的配慮の重要性を示し、その後の党の政策決定に影響を与えた可能性がある。また、彼が青年運動の組織化に尽力したことは、中国共産党の次世代の幹部育成に貢献し、長期的な人材基盤の構築に寄与した。

9. 記念と追悼

任弼時の功績を称え、彼を記念するための様々な取り組みが行われている。

9.1. 記念碑と出版物

任弼時の葬儀は、1951年7月18日に八宝山革命公墓で執り行われた。火葬に対する規制があったため、彼は埋葬された。

中国共産党中央委員会は、1987年に人民出版社から『任弼時選集』の出版を承認し、その後1989年には『任弼時文集』が刊行された。これらの出版物は、彼の思想、著作、そして中国革命における貢献を後世に伝える重要な資料となっている。