1. 概要

山中幸盛(やまなか ゆきもり、天文14年8月15日(1545年9月20日) - 天正6年7月17日(1578年8月20日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将である。尼子氏の家臣で、通称は鹿介(鹿介しかのすけ日本語)。巷間では「山中鹿介」の名で広く知られている。幼名は甚次郎(甚次郎じんじろう日本語)といい、『太閤記』では山中甚次郎、『陰徳太平記』では池田甚次郎、『後太平記』では山川甚次郎と記されている。

幸盛は尼子十勇士の筆頭であり、尼子三傑の一人としても数えられ、その優れた武勇から「山陰の麒麟児」の異名を取った。特に、尼子家再興のため「願わくば、我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った逸話で有名である。「七難八苦」とは、あらゆる苦難を意味し、七難は火難・水難・羅刹難・王難・鬼難・枷鎖難・怨賊難など、八苦は生・老・病・死の四苦に愛別離・怨憎会・求不得・五陰盛を加えた人生上の八種の苦難を指す。この祈りは、主家への揺るぎない忠誠心と、いかなる困難も厭わない不屈の精神を象徴している。

2. 生涯

山中幸盛の生涯は、尼子氏への忠義を貫き、その再興に尽力した波乱に満ちたものであった。彼の人生は、出生から最期まで、戦乱の時代を生き抜いた武将としての軌跡を鮮やかに描き出している。

2.1. 出自と幼少期

幸盛の前半生は、確実な史料が少なく不明な点が多い。通説では、天文14年8月15日(1545年9月20日)に出雲国富田庄(現在の島根県安来市(旧能義郡)広瀬町)で生まれたとされる。現在も月山富田城の麓には「山中屋敷跡」が存在し、幸盛誕生の地と伝えられている。しかし、『雲陽軍実記』や『後太平記』では鰐淵寺の麓(現在の島根県出雲市別所町)で生まれたと記載され、その地にも屋敷跡が伝えられている。また、信濃国の見上城で出生したという説もあり、長野県南相木村には「山中鹿之助幸盛公生誕の地資料館」がある。

山中氏の家系も不明な点が多いが、有力な説としては宇多源氏の流れを汲む佐々木氏(京極氏)の支流で、尼子氏の一門衆とされている。尼子清定の弟である山中幸久を祖とし、幸盛はこの幸久の4代(または6代)後裔にあたる。山中家は尼子氏の家老(一説には中老)であったが、父・山中満幸が早世したため生活は貧しく、幸盛は母・なみ(浪)一人によって育てられた。母なみは非常に賢明な女性であったとされ、幸盛の父が若くして亡くなったため、家計は苦しく衣服を買うお金にも困るほどであった。そのため、なみは自ら畑で麻を育てて幸盛の服を作り、自身はぼろぼろの服を着て生活していた。また、同じように貧しい子供がいれば、惜しみなく服を与え、宿泊させ、食事をふるまった。世話になった子供たちは皆これに感銘を受け、成長してからは幸盛に協力するようになったという。なみは幸盛に対し、「そなたに従う人々と苦楽を共にしなさい。戦いに敗れたときに仲間を見殺しにしたり、手柄を独り占めにするようなことをしてはいけません」と教え諭した。幸盛は常にその言葉を忘れず、教えに従ったとされる。

幼少の頃から尼子氏に仕え、8歳で敵を討ち、10歳頃からは弓馬や軍法に執心した。13歳で敵の首を捕って手柄を立て、成長するにつれてその器量は世に抜きん出て、心は強く深謀遠慮に長け、人を賞する際に依怙贔屓がなかったと伝えられている。

2.2. 初期の活動

幸盛は16歳の時、主君・尼子義久の尾高城攻めに随行した。この時、因伯(因幡国と伯耆国、現在の鳥取県)にその名を轟かせていた豪傑、菊池音八を一騎討ちで討ち取り、武功を挙げた。この戦功を機に、幸盛は生涯にわたり三日月を信仰するようになったという。

幸盛は次男であったため、一時期、尼子氏の重臣である亀井氏の養子となり亀井姓を名乗っていたが、後に山中家に戻り、当主であった兄の山中幸高(甚太郎)に代わって家督を継いだ。

2.3. 尼子氏の滅亡

q=月山富田城|position=right

永禄5年7月3日(1562年8月2日)、毛利氏は尼子氏を滅ぼすため出雲国へ進軍を開始した。毛利氏は、厳島の戦いで陶晴賢を破り、大内氏を滅ぼして防長(周防国と長門国)を支配下に置き、さらに永禄5年6月には石見国も勢力下に治めるなど、中国地方の一大勢力となっていた。一方の尼子氏は、永禄3年12月24日(1561年1月9日)に当主であった尼子晴久が急死し、嫡男の尼子義久が跡を継いでいたが、外交政策の失敗などにより勢力が衰えつつあった。義久は、毛利氏による石見国への侵攻に際し、室町幕府からの和睦斡旋にもかかわらず積極的に戦うことをせず、結果として石見の尼子方の国人衆は毛利方に寝返るか滅亡する道を選んだ。この情勢を見た他国の尼子方の国人も次々と毛利方へ鞍替えしていった。

毛利元就に率いられた毛利軍は出雲へ入国すると、尼子方の有力国人らを次々と服従させながら進軍し、永禄5年12月(1563年1月)には荒隈城(洗合)に本陣を構え、尼子氏の居城・月山富田城攻めを本格化させた。

永禄6年8月13日(1563年8月31日)、毛利軍は尼子十旗の第一とされる白鹿城へ攻撃を開始した。この白鹿城は宍道湖の北岸に位置し、日本海に面した島根半島と月山富田城を結ぶ要衝であり、補給路を確保する上で重要な拠点であった。9月21日(10月8日)、尼子氏は白鹿城を救援するため、尼子倫久を大将とする軍を派遣し、幸盛もこれに従軍した。戦いの結果、毛利軍が勝利し、尼子軍は月山富田城へ撤退した(白鹿城の戦い)。退却の際、軍の殿を務めた幸盛は、約200の兵を率いて追撃する吉川元春・小早川隆景の両軍を7度にわたって撃退し、敵の首を7つ討ち取った(一説には4度撃退し、5つの首級を挙げた)。白鹿城は10月中旬頃に落城した(一説には永禄6年10月29日(1563年11月14日))。

永禄7年(1564年)、尼子軍は杉原盛重率いる毛利軍と現在の美保関町・弓ヶ浜で戦い、幸盛も第2陣として参戦した(弓浜合戦)。この時、日本海側からの補給拠点である白鹿城を攻略されていた尼子氏は、中海方面からの補給路を確保するため伯耆国の拠点確保と勢力挽回に努めていた。尼子軍はこの戦いには勝利したものの、続く伯耆国の重要拠点の一つである尾高城の戦いで毛利軍に敗れた。以後、伯耆国は毛利軍によって制圧されていき、尼子軍は各地で敗れ補給路を絶たれ、月山富田城は完全に孤立していった。

永禄8年4月(1565年5月)、毛利軍は月山富田城の北西3kmにある星上山(現在の島根県松江市八雲町)に本陣を構え(一説には京羅木山)、城下で麦薙ぎを行い、月山富田城への攻撃を開始した。4月17日(5月16日)、毛利軍は月山富田城へ総攻撃を行った(第二次月山富田城の戦い)。幸盛は塩谷口(月山富田城への3つの進入口の一つで南側に位置する。他は北側の菅谷口と西側の御子守口)で吉川元春らの軍と戦い、これを撃退した。この戦いで幸盛は高野監物を一騎討ちで討ち取っている。4月28日(5月27日)、毛利軍は城を落とすことができず敗れ、月山富田城から約25 km離れた荒隈城まで撤退した。

9月、毛利軍は再び月山富田城を攻めた。この戦いで幸盛は品川将員(品川大膳あるいは棫木狼之介ともいう)を一騎討ちで討ち取った(山中幸盛・品川将員の一騎討ち)。また同月、幸盛は、白潟(現在の島根県松江市)に滞在していた小河内幸綱ら率いる毛利軍を夜襲し、多数の兵を討ち取った。この夜襲では、幸盛が船陰に隠れていた幸綱に膝口を深く切られ負傷したという逸話も残る。

永禄9年5月24日(1566年6月11日)、毛利軍は三たび月山富田城へ総攻撃を行うが、城を落とすことはできなかった。11月21日(1567年1月1日)、城内の兵糧が欠乏し将兵の逃亡者も相次いだため、これ以上戦うことができないと判断した尼子義久は、毛利軍に降伏を申し出た。そして11月28日(1月8日)、義久は城を明け渡し、ここに戦国大名尼子氏は一時的に滅びることとなる。開城時、義久らに従う尼子家家臣はわずか134名しかいなかった。義久、尼子秀久、倫久の尼子三兄弟は、一部の従者と共に広島県安芸高田市向原町長田にあった円明寺へ連行され幽閉されることとなった。幸盛は随従を願い出たが許されず、出雲大社で主君と別れた。その後、幸盛は尼子家を再興するため尽力することとなる。

2.4. 尼子再興運動

幸盛の尼子再興運動は、大きく3回に分けて見ることができる。

2.4.1. 第一次尼子再興運動

尼子氏滅亡後、幸盛は牢人となった。永禄9年(1566年)から永禄11年(1568年)の間、幸盛の足取りは定かでないが、諸説によれば、有馬温泉で傷を癒した後、順礼の姿をして東国へ赴き、武田氏(武田信玄)・長尾氏(上杉謙信)・北条氏(北条氏康)などの軍法を学び、越前国の朝倉氏の家風を尋ね入り、その後、京に上ったとされる。

永禄11年(1568年)、幸盛は立原久綱ら尼子諸牢人とともに、京都の東福寺で僧をしていた尼子誠久の遺児・尼子勝久を還俗させ、各地の尼子遺臣らを集結させて密かに尼子家再興の機会をうかがった。

永禄12年4月(1569年5月)、毛利元就が大友氏を攻撃するため北九州へ軍を派遣すると、挙兵の機会をうかがっていた幸盛は、出雲国へ侵攻を開始した。この時、幸盛ら尼子再興軍を支援していたのは山名祐豊であった。山名氏の総帥として長年にわたり尼子氏と敵対してきた祐豊であったが、領国であった備後・伯耆・因幡を毛利氏によって制圧されてきており、勢力回復を図るにあたって手を結んだと考えられる。しかし、毛利氏から要請を受けた織田信長の軍によって領内を攻められた(当時、毛利氏と織田氏は友好的な関係であり、織田軍が但馬国や播磨国に攻め入った)ため、山名氏の支援はままならなかったようである。

6月23日(8月6日)、幸盛らは丹後国もしくは但馬国から数百艘の船に乗って海を渡り島根半島に上陸すると、近くにあった忠山(ちゅうやま)の砦を占拠した。幸盛らがここで再興の檄を飛ばすと、国内に潜伏していた旧臣らが続々と集結し、5日の内に3,000余りの軍勢になったという。そして同月下旬、幸盛ら尼子再興軍は、多賀元龍が籠もる新山城(真山城)を攻略すると、続いて宍道湖北岸に位置する末次(現在の松江城の建設地)に城を築いてここを拠点(末次城)とし、山陰地方の各地で合戦を繰り広げつつ勢力を拡大していった(尼子再興軍の雲州侵攻)。

7月中旬、幸盛は、かつての尼子氏の居城・月山富田城の攻略に取りかかる(尼子再興軍による月山富田城の戦い)。この戦いは、力攻めによる攻略とはならなかったものの、城に籠もる毛利軍の兵糧は欠乏しつつあり、また城内より投降者が出るなど尼子方が優勢であった。しかし、石見国で活動していた尼子再興軍が毛利軍に攻められ危険な状態となると、幸盛は城攻めを一旦中止して救援に向かった。

石見に駆けつけた幸盛は、毛利軍を原手郡(現在の島根県出雲市斐川地域の平野部あたり)で撃破すると(原手合戦)、その後、出雲国内において16の城を攻略(一説には15城)し、その勢力を6,000余りにまで拡大させた。また、元就が尼子再興軍を討伐するため九州より帰陣させた米原綱寛(以前より尼子方から誘いを受けており、大友宗麟の勧めもあって尼子方へ寝返った)、三刀屋久扶などの出雲国の有力国人を相次いで味方につけると、出雲国の一円を支配するまでになった。

さらに、伯耆国においても尾高城を始め、中央の八橋城、因幡国との境にある岩倉城など、多くの主要な城を攻略した。謀略を用いて末吉城の神西元通を寝返らせたのをはじめ、日野郡一帯を支配する日野衆を味方につける(日野衆は、尼子再興軍が上月城の戦いで滅ぶまで、一貫して支え続けた)など、伯耆国全土にも勢力を拡大していった。その他、美作の高田城で城番をしていた姉婿の佐伯七郎次郎を謀略により寝返らせるなど、因幡・備後・備中・美作においても勢力を拡張し、戦いを繰り広げていたことが分かっている(毛利方の山田重直が、尼子方の因幡国の荒神山城を攻撃したり、尼子方の日野衆と毛利方の宮氏が備中・備後の国境付近で戦ったり、雲州牢人(尼子再興軍)が美作国の高田城を攻めたりした)。

加えて10月11日(11月19日)、大内輝弘が大内家再興を目指して周防国山口へ攻め込み、築山館跡を占領する事態が発生した。10月15日(11月23日)、相次ぐ領内の反乱により支配体制の危機を感じた元就は、反乱軍の鎮圧を優先させるため、九州から軍を撤収させることを決定した。10月18日(11月26日)、吉川元春・小早川隆景ら毛利軍は、九州から陣を撤収して長府に帰着すると、10月25日頃に大内家再興軍の反乱を鎮圧した。輝弘は富海で自刃し、大内家再興の戦いはわずか半月足らずで終結した(大内輝弘の乱)。反乱を鎮圧した毛利軍は、12月23日に長府にあった陣を引き払い、居城である吉田郡山城へ帰還している。

元亀元年10月6日(1570年11月3日)、出雲国における毛利軍劣勢の知らせを受けた元就は、毛利軍を援護するとともに、日本海側の制海権を奪還するため、直属の水軍部隊・児玉就英を派遣した。この援軍によって、その後の戦いは次第に毛利軍が優勢となり、10月下旬頃には十神山城が、12月には満願寺城が落城するなど、尼子再興軍の勢力は次第に縮小していった(高瀬城は元亀2年3月19日に落城、伯耆の岩倉城は元亀2年5月14日に落城)。

そして、元亀2年8月20日(1571年9月8日)頃には、最後の拠点であった新山城が落城した(同じ頃、伯耆における尼子再興軍の最後の拠点・八橋城も落城している)。籠城していた尼子勝久は、落城前に脱出して隠岐へ逃れている。同じ頃、末吉城に籠もり戦っていた幸盛も敗れ、吉川元春に捕らえられた。捕らえられた幸盛は尾高城へ幽閉されることとなったが、宍戸隆家と口羽通良の助命嘆願により周防国佐波郡徳地と伯耆国汗入郡大山に各1000貫の所領を与える約束がなされた。しかし幸盛はこれを受け入れず、その後に隙をついて脱出している。こうして山陰地域から尼子再興軍は一掃され、1回目の再興運動は失敗に終わった。

2.4.2. 第二次尼子再興運動

尾高城から脱出した幸盛は、海を渡って隠岐国へ逃れると、元亀3年3月(1572年2月)から4月(3月)頃には再び海を渡って本土へ戻り、但馬国に潜伏した。そして、瀬戸内海の海賊・村上武吉や美作三浦氏の重臣・牧尚春らと連絡を取りつつ、再び尼子家再興の機会をうかがっていた。なお、この時幸盛は亀井姓を名乗っていたようである。

元亀4年(1573年)初頭、幸盛は但馬国から因幡国へ攻め込み、桐山城を攻略して拠点とすると、様々な軍事活動を開始した。幸盛は、因幡国を足がかりに、伯耆・出雲方面への勢力の拡大を計画していたと思われる。この時、因幡国の実質的な領主は、毛利方の国人・武田高信であった。高信は、永禄6年(1563年)に当時の因幡国主・山名豊数と争って勝利を収めると、毛利氏と連携をとりつつ因幡の地で勢力拡大をしてきた人物である。

幸盛ら尼子再興軍は、豊数の弟で山名氏再起を目指す山名豊国を味方につけると、因幡国の各地で転戦し勝利を収め、勢力を拡大した。そして、天正元年8月1日(1573年8月28日)、甑山城(こしきやまじょう)の戦いで武田軍に決定的な勝利を得ると(鳥取のたのも崩れ)、高信の居城・鳥取城攻めを本格化させた。尼子再興軍は、約1,000の兵で武田軍5,000が籠もる鳥取城へ攻め寄せ、その後も攻勢を続け、同年9月下旬に鳥取城を攻略した(尼子再興軍による鳥取城の戦い)。城に籠もっていた武田家臣らは、尼子再興軍に人質を差し出し降伏した。鳥取城には山名豊国が入り、尼子再興軍は、私部城に本拠を構え居城とした(『太閤記』では鳥取城の本丸に尼子再興軍が、二の丸に豊国が入ったとする。また軍記資料では、その後幸盛は鳥取城を退出し京に上り信長に謁見、再び因幡国へ攻め入り鳥取城を落としたとする)。幸盛はその後、10日の間に15城を攻略(一説には13城)するなどして勢力を3,000余りに拡大し、東因幡一円の支配に成功した。

ところが11月上旬、山名豊国が、田公高次などの懐柔により毛利方に寝返った。尼子再興軍は、わずか1ヶ月余りで毛利氏に鳥取城を奪い返されてしまった。鳥取城を奪われ勢力が不安定となった幸盛は、その後、因幡各地で様々な軍事活動・調略を行い、因幡平定に向けて尽力することとなる。因幡国内で毛利軍と交戦する一方(鳥取城下や岩井方面で合戦に及んでいる)、美作三浦氏や備前国の浦上氏、豊前国の大友氏などの反毛利勢力と連携を図るとともに、密かに織田信長配下の柴田勝家と連絡を取り、体制の立て直しを図っていった。

これら戦いの中で幸盛は、天正2年11月(1574年12月)、美作三浦氏の居城・高田城で宇喜多直家軍を撃退し功績を挙げたとして、大友宗麟から火薬の原料となる塩硝1壷をもらい受けるなどしている。

天正3年5月(1575年7月)、但馬国の山名祐豊が毛利氏と「芸但和睦」と呼ばれる和平交渉を成立させた(天正3年正月頃には和平に向けた合意がなされていた)。かつて毛利氏と敵対し、尼子再興軍を支援していた祐豊であったが、この頃は信長に但馬の支配権や生野銀山に対する権益を脅かされつつあり、毛利氏と手を組むことは重要であった。但馬山名氏の支援を受けられなくなった幸盛は、天正3年6月14日から15日(7月21日から22日)に因幡国の若桜鬼ヶ城を攻略し、拠点をここに移した。元の居城・私部城には亀井茲矩が入ったとされる。この若桜鬼ヶ城は、因幡国から但馬・播磨へ向かう山間交通路の結節点に位置しており、敵対する山名氏の本拠である但馬を避けつつ、播磨から京都へ向かうルートを確保するという目的があったと思われる。

6月、吉川元春と小早川隆景は、約47,000(『陰徳太平記』では吉川軍27,000、小早川軍20,000の兵。『雲陽軍実記』では45,000の兵)の兵を率いて因幡国へ軍を進め、尼子再興軍への総攻撃を開始した(この時、山名豊国が但馬国の山名祐豊にも因幡への出兵を要請していた)。元春ら毛利軍は、尼子再興軍の諸城を次々と攻略するとともに、8月29日(10月2日)には幸盛が籠もる若桜鬼ヶ城へ攻撃を開始した。尼子再興軍は、毛利軍の攻撃を防ぎ撃退することに成功するも、10月上旬頃には私部城が落城し、因幡における尼子再興軍の拠点はこの若桜鬼ヶ城の1城を残すのみとなるのである。しかしながら、その後の尼子再興軍の奮戦や、山陽方面で織田氏と毛利氏との間の緊張が高まったことなどにより、10月21日(11月23日)、毛利軍は若桜鬼ヶ城の周辺に多数の付城を築いて因幡から撤退した。

ところが、反毛利勢力の三村氏の滅亡(三村氏の居城・松山城は6月7日の時点で既に落城し、当主・三村元親は6月2日に自害)、浦上氏の衰退(浦上氏の居城・天神山城が9月14日までには落城)、また支援を受けていた美作三浦氏が毛利氏に降伏したこと(9月11日、三浦氏の居城・高田城が落城し、これにより三浦氏は事実上滅亡した)などもあり、尼子再興軍は因幡国において完全に孤立化した。さらに、元春ら毛利軍主力の撤退後も因幡の毛利勢から圧力を受け続けたこともあって、天正4年(1576年)5月頃、尼子再興軍は若桜鬼ヶ城を退去し因幡国から撤退した。こうして、2回目の尼子再興運動も失敗に終わった。

2.4.3. 第三次尼子再興運動と最期

因幡国より撤退した幸盛は、織田信長を頼り京へ上った(『太閤記』では天正3年正月10日に近江国の安土山へ行き信長に謁見、その後岐阜にいる織田信忠へ会いに行った。『陰徳太平記』では元亀2年、明智光秀の仲介で信長に謁見した)。京で信長に面会した幸盛は、信長より「良き男」と称され、「四十里鹿毛」という駿馬を賜ったという。その後、幸盛は織田軍の下で尼子家再興を目指すことになる。

天正4年(1576年)、幸盛ら尼子再興軍は明智光秀の軍に加わり、但馬八木城攻めや丹波籾井城攻めに参加した。11月、明智軍が籾井城を攻めて敗れると、幸盛ら尼子再興軍は明智軍の殿となり、追撃する波多野・赤井軍を迎え撃って切り崩し、軍の崩壊を防いだことで光秀より褒美を賜っている。その他、丹波攻めの際には2度の比類ない働きをしたと伝えられる。

天正5年(1577年)、幸盛は、信長の嫡子・織田信忠に従い、片岡城攻めや松永久秀が籠城する信貴山城攻めに参加した(信貴山城の戦い)。幸盛はこの時、片岡城攻めでは1番乗り、信貴山城攻めでは2番乗りの功績を上げた。また、この戦いで幸盛は、久秀配下の将・河合将監を一騎討ちで討ち取っている(『太閤記』では信貴山城攻めの際、『渡辺助允覚書』では片岡城攻めの際と異同がある)。

10月、信長の命令を受けた羽柴秀吉が播磨へ進軍を開始すると、幸盛ら尼子再興軍は明智軍を離れ、秀吉軍の下で戦うこととなる。

12月(1578年1月)、秀吉が、播磨西部の毛利方の拠点である上月城を攻略すると、幸盛は、主君・尼子勝久と共にその城に入った。尼子再興軍は、この城を拠点として最後の尼子家再興を図っていく(勝久は、この時遠く離れた出雲の熊野大社へ安堵状を出すなど、出雲への復帰の意思を示している)。上月城は小城であったが、備前・美作・播磨の国境に位置し、この地域を治める上で重要な拠点であった。城番となった幸盛は、この区域の守備を行うと共に、織田氏と美作江見氏との仲介を行うなど、美作国人の懐柔・調略を行っていった。

天正6年2月1日(1578年3月9日)、宇喜多軍の将・真壁次郎四郎が約3,000の兵で上月城を攻めた(天正6年1月末に出陣、翌日に上月城の手前約60町余りで布陣した)。この戦いは、幸盛が約800の兵を率いて宇喜多軍を夜襲し、次郎四郎を討ち取って尼子再興軍が勝利している。上月城の所有は二転三転したとされ、秀吉軍が落とした後、尼子勝久・山中幸盛らが京へ上った隙に宇喜多軍が城を落とし真壁彦九郎が城主となるが、尼子再興軍が奪回。その後宇喜多軍の真壁次郎四郎を撃退するも、宇喜多直家が自ら大軍を率いて城を攻め、尼子再興軍は撤退。再度、秀吉軍が城を攻め落とし、尼子再興軍が入城したという。

2月中旬(3月下旬)、三木城の別所長治が信長に叛旗を翻し、毛利氏に味方した。織田氏と交戦状態にあった毛利氏は、これを好機と捉え、4月、吉川元春・小早川隆景ら率いる3万以上の兵(一説には8万)をもって播磨に進軍した。そして4月18日(5月24日)、尼子再興軍が籠もる上月城を包囲した。

5月4日(6月9日)、毛利軍による上月城包囲の知らせを受けた秀吉は、荒木村重らと共に1万の軍を率いて上月城の救援に向かい、高倉山に布陣した。しかし、秀吉軍は、信長から三木城の攻撃を優先するよう命じられたことや、6月21日(7月25日)の高倉山合戦で毛利軍に敗れたこともあって、6月26日(7月30日)に陣を引き払い書写山まで撤退した。秀吉は退却の際、「返す返すも幸盛を見捨てる口惜しさよ。もし信長様が上月城の救援に向かわれたなら、毛利家は滅び中国・筑紫まで信長様のお心のままになっていただろう。しかしながら佞臣らの讒言によって(佐久間信盛や滝川一益らが秀吉の功を妬み、信長自ら救援に向かうことなく秀吉に軍を退却させるよう申し立てた)幸盛は見捨てられ、その悪評は西国の果てまで広まってしまった。佞臣の志は今も昔もかくやあらん」と信忠に向かって憚りもせず怒鳴り散らしたという。

その結果、上月城は孤立無援となり、兵糧が底を突き、また城を離れる者も後を絶たなくなったため、7月5日(8月8日)、尼子再興軍は毛利軍に降伏した(上月城の戦い)。降伏の条件として、尼子勝久及び弟の助四郎は切腹、幸盛と立原久綱は生け捕られ人質となることが定められた。その他、毛利氏に敵対した多くの者は処刑され(『桂岌円覚書』によれば53人)、それ以外の者は許され解放された。

人質となった幸盛は、備中松山城に在陣する毛利輝元の下へと連行されることとなる。しかし、途上の備中国合(阿井の渡)の渡(現在の岡山県高梁市)にて、毛利氏家臣の福間元明により謀殺された。

3. 最期とその後

q=岡山県高梁市落合町阿部|position=right

天正6年7月17日(1578年8月20日)、幸盛は備中国阿井の渡(現在の岡山県高梁市)で、毛利氏家臣の福間元明によって謀殺された。享年34歳、または39歳とされている。

毛利の家臣・粟屋就光が同じ家臣の口羽通良がたいへん心を病んでいたため、どうしてそうなったかを輝元に聞いたところ、「幸盛の殺害について事前に通良に伝えてなかったのでショックでああなったのだ。そっとしといてやれ」と答えたという。

幸盛は毛利の刺客・綿抜左馬介(卯月一日左馬介)に殺害された際、2人の小姓がいた。その小姓らは、幸盛の亡骸を川岸へ埋めて塚を作ると、3月上旬のことでもあったので桃の花の枝を折ってその塚の上へ刺し、「殺害されたとはいえ山中鹿介も名誉ある侍の1人である。もし天に情けがあるならばこの花を根ざし給へ」と言って念仏を唱え切腹し果てた。左馬介がこの2人の亡骸を幸盛の塚に並べて埋めると、その後、この枝は根付き大木になるまで成長した。しかし誰が言い出したのか「この木を飲めば瘧(おこり)が治る」との噂が広まり、国内外より人が来ては削っていったのでそのうち削り枯れてしまったという。

幸盛の死は尼子再興運動の終幕ではあったが、上月城陥落時に尼子氏庶家亀井茲矩率いる部隊は秀吉に従い難を逃れていたため尼子遺臣団の完全な解体とはならなかった。尼子遺臣団の一部は庶家たる亀井家の家臣団として再編成され近世大名への道を歩み始める。

「出雲半国」という恩賞約束のもと秀吉麾下にて転戦を続けるも、本能寺の変の際の秀吉の中国大返しにおける毛利家との講和に従いその約は反故とされ、以後は亀井茲矩が官職名「琉球守」を名乗り琉球国を欲して秀吉よりその認可を得るも、しかし警戒した島津家の琉球侵攻の前に阻まれる形となる。朝鮮出兵にも従軍、秀吉の逝去後は東軍に属し関ヶ原の戦いにて前衛の部隊として参陣、斎村政広の寝返り受諾・鳥取城下焼き討ち・近江水口城主長束正家の追撃包囲開城などに参加し、徳川幕藩体制に組み込まれる。出雲に隣接する因幡国鹿野を拝領、鹿野藩として朱印船貿易を行いシャムに朱印船を派遣。そして千姫事件後に長州毛利家に程近い石見国津和野へ転封し、そのまま津和野藩4万3000石として幕末を迎えた。

長男とされる山中幸元(鴻池新六)は父の死後、武士を廃して摂津国川辺郡鴻池村(現・兵庫県伊丹市)で酒造業を始めて財をなし、のちに大坂に移住して江戸時代以降の豪商鴻池財閥の始祖となった。ただし、鴻池新六を山中幸盛の子とする鴻池家の家伝を疑う見解もある。

4. 評価と影響

山中幸盛の生涯と功績は、同時代の人々や後世の歴史家によって高く評価され、その忠誠心、勇猛さ、そして不屈の精神は、様々な形で語り継がれてきた。彼の物語は、時代を超えて大衆文化にも大きな影響を与えている。

4.1. 歴史的評価

幸盛の生涯は、多くの歴史家や同時代の人々から賛辞を受けている。

- 吉川元長は、「鹿介は正真正銘、天下無双の武将である」と評した。

- 頼山陽は、幸盛を主題とした七言絶句(漢詩)の中で、「嶽々(がくがく)たる驍名(ぎょうめい)、誰が麒麟と呼ぶ、虎狼(ころう)の世界に麒麟(きりん)を見る」と詠んだ。これは、「勇名をはせた幸盛(鹿介)は、鹿という名前であるけれども、誰が鹿と呼べようか。幸盛は戦国乱世(食うか食われるかの世界)の麒麟である」という意味であり、「山陰の麒麟児」と呼ばれる所以とされる。

- 勝海舟は、「ここ数百年の史上に徴するも、本統の逆舞台に臨んで、従容として事を処理したる者は殆ど皆無だ。先づ有るというならば、山中鹿介と大石良雄であろう」と述べ、幸盛の逆境における冷静な対処能力を高く評価した。

- 板垣退助は、「私は常に山中鹿之介なるものを愛するのであります。彼は尼子の忠臣でありまして、尼子の衰運回復すべからざる時に、身を致して顧みなかった男であります」と語り、幸盛の忠誠心と献身を称賛した。板垣は、明治26年(1893年)12月29日、議会解散の前日に、当時の自由党総理として党員を激励する際、「彼は常に『七難八苦に遭わしめ給え』と、三日月を拝したということであります。又彼の述懐に、『憂きことの なおこの上に 積もれかし 限りある身の 力ためさん』ということを申しております。彼の三日月を拝したというのは、如何なる意を以て拝したのであるかということは、出雲の人に就いて聞きましても分りませんが、私自ら解釈したつもりで居りまする。彼の満月となります時は必ず欠くるものである。彼の三日月の微々として雲間に光る処が、其不満なる有様、是れ士志の同感をなす処であるということでありまする」と続けた。

- 『陰徳太平記』では、「尼子再興軍の大将は尼子勝久であったが、軍事計略のすべては幸盛の脳裏より出たものであった。数年間、山陰山陽に武威を振るい、寡兵で大軍に勝つこと数え切れないほどであった。その武名は天下に響き渡り、樵(きこり)の子供や猟師の老人までもが日常の会話にしたほどであった。しかし、果報にも限りがあるように、天運を使い果たして意味も無く誅されたことは無残であった」と記されている。

- 『中国兵乱記』では、「武勇の達人として天下にその名を知られていたが、天命を全うできず、39歳で討ち滅ぼされ、名を後世に残した。惜しまない者はなかった」と述べられている。

- 『義残後覚』では、「幸盛の勇力は抜群であり、才智にも長けていた。当時の人は幸盛を『楠木正成より勝る』と言って褒めたたえた。そのため、七重八重に取り囲んだ敵も幸盛の姿を見ると皆退却した。また、幸盛が城に籠もると敵は和談して戦いを避けた」と記されている。

- 『名将言行録』では、「主家再興を自らの使命とし、各地をさ迷いながらも幾度の苦難を乗り越え、兵を起し戦い続けた。その道のりは厳しく、100度打ちのめされ、1,000回挫折を味わうものであったが、進むことはあっても退くことはなかった。最後は志半ばで倒れてしまったが、その義勇の名は一時天下に鳴り響いた」と評されている。

衰亡した主家に忠誠を尽くして戦い続けた幸盛の姿は、後人の琴線に触れ、講談などによる潤色の素地となった。特に江戸時代には忠義の武将としての側面が描かれ、悲運の英雄としての「山中鹿之助」が創られていく。これが世に広く知られ、武士道を精神的な支柱とした明治以降の国民教育の題材として、月に七難八苦を祈った話が教科書に採用された。

4.2. 大衆文化における山中鹿之介

山中幸盛は、その劇的な生涯と忠義の精神から、様々なメディアで描かれ、再解釈されてきた。

- 『戦国無双5』(サムライ無双シリーズ第5作)では、主要なプレイアブルキャラクターの一人として登場する。声優は阿座上洋平が務め、尼子氏への忠実な将軍として、その印象的な勇気と魅力的な容姿で知られている。

- 『戦国BASARA4』では、プレイアブルキャラクターとして登場し、優れた武術家であり、尼子晴久(『戦国BASARA3』では非プレイアブルキャラクターとして登場)の忠実な家臣として描かれている。

- 歌舞伎の演目『神の鳥』(神の鳥こうのとり日本語)では、幸盛が主人公を務める。彼は力強い荒事の英雄として描かれ、その容姿は鎌倉権五郎景政(『暫』の主人公)に酷似している。この演目では、幸盛が悪の戦国大名赤松満祐(この演目の主要な敵役)から、日本のコウノトリの家族を救うために奮闘する。この演目は、歌舞伎座(東京都)や永楽館(兵庫県豊岡市)で上演される際、人気歌舞伎役者の片岡愛之助 (6代目)(現在の主要な立役役者の一人であり、著名な荒事師として知られる)が幸盛を演じている。

5. 人物・逸話

山中幸盛は、その武勇だけでなく、人間性や数々の逸話によっても語り継がれている。

5.1. 外見

幸盛は勇猛な美男子であったとされるが、その容貌については諸説がある。

- 『太閤記』(幼少期)では、「普通の子供とは容姿が違っていて、眼光がすぐれ、手足も太く逞しかった。幼いながらもその立ち振る舞いは、たいそうきっぱりしていて、不敵にすらあった」と記されている。

- 『雲陽軍実記』(19歳、品川将員との一騎討ちの時)では、「背丈は5尺あまりと見えて中肉で色白く、容貌がすぐれた男であった」と描写されている。

- 『名将言行録』(34歳、死亡時)では、「幸盛は討ち取られたとき、たいへん立派な髭を生やしていた。その髭は、針先のように鋭く尖って非常に堅く、障子を突くと簡単に貫くほどであった」と記されている。

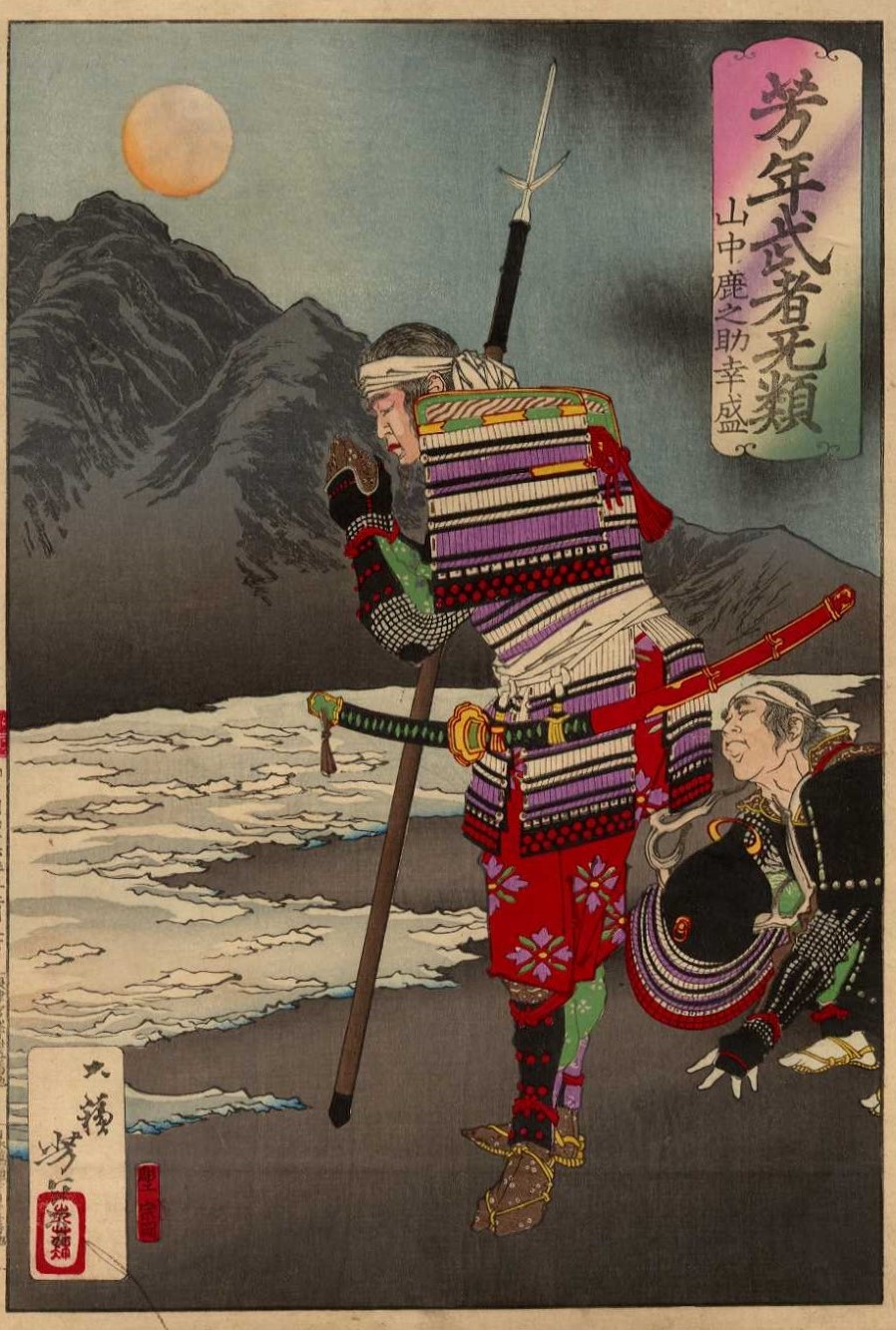

5.2. 鎧兜

幸盛は三日月の前立てに鹿の角の脇立ての冑をした姿でよく知られ、講談や小説などにおいてもこの姿で描かれることが多い。月山富田城跡に建つ幸盛の銅像もこの姿で作成されている。通説では、この冑は山中家に先祖代々から伝わるもので、幸盛が家を継ぐにあたって譲られたとされる。幸盛は収穫期の月の下で生まれたとされ、冑の三日月の飾りは幸運の印であったとされる。しかし、『太閤記』や『雲陽軍実記』などの軍記資料によると、その冑の様相は多少異なる。

- 『太閤記』には、「16歳の春、半月の前立てがある冑をつけていた」と記載され、鹿の角の脇立ての描写はなく、前立ても三日月でなく半月である。

- 『雲陽軍実記』・『陰徳太平記』には、「赤糸縅(おど)しの鎧に、牡鹿の角を備えた冑をしていた。その牡鹿の角は、銀粉で装飾され5節に分かれていた」と記載され、鹿の角の立物はあるが、三日月の前立ての記載はない。

- 『名将言行録』には、『太閤記』に記載される「半月の前立がある冑」の描写のほかに、幸盛が病弱であった兄から冑を譲り受ける記載がある。その冑は「長さ6尺の鹿の双角を前立てに挿めていた」とあり、冑に備え付けられた鹿の角は、脇立ではなく前立てにあったと記載している。

5.3. 武勇

幸盛は「尼子十勇士」の筆頭とされ(『名将言行録』によれば、尼子十勇士とは、尼子晴久が部下4万人余りの中から選び出した、勇力の優れた10人の人物で、その中でも幸盛を第一とした)、また、尼子武将の中で特に智勇・忠義に優れた3人(山中鹿介、立原源太兵衛、熊谷新右衛門)、「尼子三傑」(「尼子三勇」)の一人とされる。

- 山名軍で猛将として知られた菊池音八や、高野監物、有名な品川将員との闘い、松永久秀配下の河合将監をいずれも一騎討ちで討ち取っている。

- 首供養を2度行っている。首供養は、33の首級を挙げたら1回行うため、生涯で66以上の首級を挙げたことになる。

- 幸盛は、生まれて数ヶ月で4・5歳の子供のように見え、2・3歳頃には武勇と智略が優れ遊戯も普通の子供と異なり、8歳の時人を討った。10歳の頃から弓馬・軍法を学び、13歳の時に敵を討ち取って手柄をたてた。成長するにつれ、器量は世に超え、心は強く深謀遠慮、人を賞するにあたって依怙贔屓(えこひいき)がなかった。

- 16歳のある春の日、幸盛は「今日より30日以内に武勇の誉れ(戦功)を挙げたい」と三日月に祈った。ほどなくして、主君の尼子義久が山名氏の伯耆尾高城を攻め、幸盛もこれに随行する。この戦いで幸盛は、因伯(現在の鳥取県)に鳴り響く豪傑、菊池音八を一騎討ちで討ち取り戦功を挙げる。このため幸盛は、これより一生の間、三日月を信仰したという。

- 永禄5年(1562年)、毛利軍は出雲へ攻め入り、尼子軍拠点の月山富田城を包囲する。幸盛が1人城下の民家で休息していると、毛利軍の兵30から40騎余が攻め寄せてきた。幸盛は民家から出ると、最初に乗り駆けてきた2人の兵を切って落とし(幸盛が最初の兵を切って落とすと、次の兵は馬から降り立ち、3尺5寸の太刀を抜いて向かってきた。幸盛は「やさしのおのこや(けなげな奴だ)」と言って、おがみぎりに切ると、相手は微塵になって谷底へ転がり落ちていった)、続いて来た兵も乱戦して16から17人を討ち取った。残った兵も幸盛1人で切り立てて撃退している。撃退後、幸盛は民家の年老いた尼に「飯はないか」と尋ね、出された椎の葉に盛られた飯を食べ、富田月山城へ帰った。

- 尼子氏が滅亡し、諸国を放浪していた幸盛が一晩の宿を借りて寺に泊まっていた際、盗賊14人が寺を襲ってきた。幸盛は謀略を用い、1人で盗賊すべてを生け捕りにしてしまった。盗賊は「今まで盗みをすること約100回、戦いも70回あまり行いましたが、このようなことは初めてです。名前を教えてください」と尋ねたが、幸盛は「何を言う、さっさと去れ」と言って(神仏がご覧になっている前で殺生は良くないと思い、寺の住職と相談して盗賊は解放することにしていた)、名前を告げずに立ち去った。

- 品川大膳との一騎討ちについては、史料により異同がある。尼子側の記述『雲陽軍実記』や『太閤記』では、品川は弓を使って鹿介を攻撃しようとしたが、尼子氏の武将に弓を用いて邪魔をされ失敗し、鹿介と品川は接近戦を行い、一進一退の攻防の末に鹿介が品川を見事に討ち取ったと記されている。毛利側の資料『陰徳太平記』では、品川が優勢に勝負を進め、鹿介は追い詰められたが僚友の秋上宗信の助力で勝ったと記されている。史料によって異同があり事実は不明であるが、参考として史料の成立としては『雲陽軍実記』の方が『陰徳太平記』より100年前後古く、『太閤記』は『陰徳太平記』より数十年早く執筆されている。

5.4. 母の影響と教え

幸盛の母、山中なみはたいへんな賢母であったとされ、幸盛の人間形成に大きな影響を与えた。なみは幸盛に対し「そなたに従う人々と苦楽を共にしなさい。戦いに敗れたときに仲間を見殺しにしたり、また手柄を独り占めにするようなことをしてはいけません」と言って教えた。幸盛も常にその言葉を忘れず、教えに従ったとされる。この教えは、幸盛の生涯における忠誠心や公私を分かつ姿勢の根幹をなした。

5.5. 人間関係と処し方

幸盛は、同僚、主君、家臣との関係性の中で、その優れた人間性と処世術を示した。

- 明智光秀の家臣であった野々口丹波が、幸盛に「自分は一騎討ちを3度行い首級をあげましたが、その時の様子は良く分からず朦朧としたものです。しかし世の中には、たった1度の戦いで詳細に覚えている者もいます。その人は生まれつき勇気があるのでしょうか」と幸盛に尋ねた。幸盛はたいへん感心し、「あなたは正直な人だ。言葉を飾り、嘘をついて名をあげようとする人が多い世の中にあってはめずらしい人だ。自分も4から5個の首級をあげたときは、あなたと同じだった。7から8個のときに夜が明けたようになり、10個の首をとることには、敵の内冑を突いた場所までよく見え、子供の遊びのように杖で討ち倒すことができた。あなたも経験を重ねれば、自分の言ったことが分かるだろう」と答えた。

- 明智光秀の家臣であった野々口彦助(野々口丹波と同一人物か)が、幸盛に功名をあげる方法を尋ねた際、幸盛は「合戦の前には必ず目が見えなくなるものだ。よく心得ておかれよ」と言ったが、彦助は最初それほどのこととも思わなかった。しかし、朝霧がなびいて物の色も区別がつかない戦場に立ったとき、彦助は幸盛が教えたことを思い出した。「ここで目が見えないのは私が気おくれしているからだろう」と心を静めるため目をふさぎ、そして目を開くと、心もさわやかに目もはっきり見えたので、みごと敵の首を取って功名をあげたとされる。

- ある日、初陣を終えた2人の若者が幸盛にそれぞれ話しかけた。ひとりは「敵に向かうと震えが生じて、しっかり敵を見ることもできず、討ち取った敵がどんな鎧であったかも覚えていません」と話した。別のひとりは「自分はそうではありません。敵がどんな鎧を着て、どんな馬に乗り、組み合った場所など鮮明に覚えています」と話した。2人が帰った後、幸盛は傍の人に「最初に話した若武者は、立派で勇敢な武士になるだろう。後に話した若武者は、はなはだ心もとない。もしかしたら、他人のあげた敵の首を拾い取って自分の手柄としたのではないだろうか。さもなくば、次の戦で討たれてしまうだろう」と語った。はたして後日、その言葉のとおりとなった。

- 隠岐為清らが美保関で反乱を起こした際(美保関の合戦)、幸盛らはこれを制圧するため攻めるが、為清に反撃され窮地に追い込まれる。その後、横道兄弟(横道高光、横道高宗)、松田誠保らが救援に駆けつけ奮戦、結果、為清を捕縛しこの戦いに勝利した。この時、尼子勝久は幸盛らに遠慮して、横道らに感状を出すことを差し控えていた。しかし幸盛は「この合戦で彼らの加勢がなければ、自分の一命はなかったことでしょう。緒戦に敗れた我々に遠慮することはありません。賞罰は明らかにし、政道に依怙贔屓があってはなりません」と勝久を諫め、早々に感状を渡すよう言上した。勝久はこれを喜び、すぐに横道らに感状を渡したとされる。

- 明智光秀の家臣であった野々口丹波が幸盛を我が家へ招待した後に、光秀からも「風呂を炊いたから家に来ないか」と招待があった。野々口の家はあばら家であったが、幸盛は「野々口と先約があるので、いけません」と笑って光秀に答えた。光秀もまた笑って、「幸盛をこれで招待してやれ」と野々口に言い、雁1羽と鮭1尾を授けた。

- 幸盛から配下の進藤勘介に宛てた書状が残っている。捕らえられ、阿井の渡しで殺害されるまでの間に書かれた、幸盛の最後の書状とされる。その内容は、長年の牢人時代を労い、上月城での戦いぶりを「生涯忘れない」と褒め、今後は何処へでも仕官するように(自分との主従関係は解除する)というものであった。

- 幸盛が尼子勝久を擁して出雲へ攻め入ったとき、かつての同僚・神西元通は毛利方に属し(元通は以前尼子家に使えていたが、永禄6年(1564年)の月山富田城の戦いの時に降伏して、以後毛利氏に従っていた)伯耆の末石城の城番をしていた。元通と旧交のあった幸盛は、元通を味方にしたいと考え、まずその心情を探ろうと計画する。幸盛は元通に禅僧を遣わすと、今の心情を扇に書くようお願いする(禅僧は「幸盛殿と元通殿は現在敵味方に分かれていますが、幸盛殿は元通殿と旧交忘れがたく、貴殿をなにかと心配しておられます。貴殿がご健在であることをお伝えしますので、この扇に何か一筆お書きください。持ち帰って幸盛殿に見せれば安心なさるでしょう」と言って元通へお願いした)。元道は「ふるから小野の 元柏(もとがしわ)」とだけ記し禅僧に渡すと、幸盛にこの扇を届けるよう伝える。届いた扇を見た幸盛は「これは『いそのかみ ふるから小野の 元柏 元の心は わすられなくに』(意味は「古い枯れた幹ばかりの野に 古くからある柏 その柏のように 以前からの気持ちを忘れてはいません」)という古今和歌集の一節だ。元通も尼子のことが忘れられないだろう」と考え、再び禅僧を元道へ遣わし、尼子に味方するようお願いする。はたして元通はお目付け役の中原善左衛門を切り、尼子再興軍に味方することとなった。なお、元通はその後上月城落城まで付き従い、尼子勝久と共に切腹し自害している。

- 尼子氏滅亡後、幸盛は尼子家再興を目指し出雲で戦いを繰り広げていたが、敗れて末吉城で降伏することとなる。その後、尾高城へ幽閉されることとなった幸盛は「赤痢になった」と偽って何度も厠へ通い(『雲陽軍実記』では昼夜70から80回、『陰徳太平記』では一晩に170から180回厠に通ったと記載)、あまりの頻度に付き添っていた監視役が付いてこなくなると、その隙を突いて逃げ出すこと(『雲陽軍実記』では、厠の透垣(板と板、または竹と竹との間を少し透かしてつくる垣根)を乗り越え、底樋(ため池などの底の水を取水する樋)の水門を抜けて逃げたと記載。『陰徳太平記』では、厠の樋を游り(くくり)て逃げ出したと記載)に成功したという。

- 天正6年7月(1578年8月)、幸盛の籠もっていた上月城は毛利軍に攻められ、援軍の羽柴秀吉軍が撤退したこともあり、毛利氏に降伏することになる。幸盛は降伏に際し、尼子勝久の助命を再三にわたり毛利軍の吉川元春・小早川隆景に申し立てたが、両将は「勝久が切腹しなければ、城内の者を悉く皆殺しにする」と言って許さなかった。万策尽きた幸盛は、勝久に向かい涙を流しながら「このたびは殿の命を救うため再三にわたって申し立てしましたが、元春・隆景は承知しませんでした。この上は、力なく武運も尽きたと思って御自害ください。自分もお供するのは当然ですが、特に敵の吉川元春は憎い仇なので、偽って降参し近くに寄ったとき刺し違え、当家多年の鬱憤を晴らすつもりです。命を惜しみ不義の降人と思われるのは口惜しいですが、すぐに三途の川で追いつき、その時こそ忠義に嘘偽りのないことをお示しします」と申し立てた。それに対し、勝久は「自分は、普通なら法衣を纏い抖藪行脚(とそうあんぎゃ)をして生涯を終える身なのに(勝久は当初、京都の東福寺の僧であった)、一時的とはいえ尼子家の大将として数万の軍勢を率いることができた。わずかな期間であったが良い夢を見させてもらった。今ここに自害するに及んで何の恨みがあるだろうか。ましてや、自分が死ぬことで部下の命が助かるならば、むしろ大将としては幸いなことだ。また、元春と刺し違えて仇をとることはたいへん立派なことだが、元春は智勇に優れておりそのような機会は訪れないだろう。それよりは、生き長らえ、別の尼子庶子を探し出し、その者を大将として助け、尼子の再興を目指して欲しい」と言って幸盛に別れを告げた。

- 上月城落城後、幸盛は捕らわれの身となる。さて、毛利軍の中には岡筑前守元良という背が低く不細工ではあるが武勇抜群の者がいた。その元良が会いに訪れたため、幸盛は「筑前殿に実際にお会いしてみると、そのお姿、聞くと見るとでは大きな違いです」と笑いながらあいさつをした。幸盛のこの言葉は悪気があった訳ではなくむしろ褒めるつもりで言ったのだが、侮辱されたと受け取った元良は「貴殿のおっしゃるとおり人は聞くと見るとでは違うものです。幸盛殿のことは日本に隠れなき勇士と聞いていましたが、君主に自害を薦め、敵方に降参する侍とはゆめゆめ思いませんでした。まさに聞くと見るとは大きな違いです」と言って幸盛を非難した。この言葉を受けた幸盛は、ただ黙してはらはらと涙を流すだけであったという。

- 幼いときに毛利氏に祖国を滅ぼされた幸盛は、300ばかりの屈強の者達を率い、各国より依頼を受けて戦う傭兵団として中国五畿内を巡っていた。この有様を聞いた小早川隆景は「幸盛は武略が備わりその器量も無双の勇士であるが、表裏の侍で今日は敵、明日は味方となる弓箭の本意に背く武士である」として毛利輝元に殺害を主張し、それにより刺客を送られ幸盛は殺害されてしまった。

5.6. 「鹿介」という名の由来

幸盛の通称である「鹿介」の命名には複数の逸話がある。幸盛の幼名は甚次郎といい、病弱な兄に代わって家督を継ぐときに改名して鹿介と称した。一般には、このとき譲り受けた冑に三日月の前立てと鹿の角の脇立がついていたため、冑にちなんで名前を鹿介に改めたとされる。その他には、山の中で鹿の如く走り廻る姿を見て名前を鹿介としたとする説などもあるが、軍記資料に残る改名の理由は以下の通りである。

- 『太閤記』:長月(9月)のある日、甚次郎(幸盛)は同輩の秋宅甚介と寺本半四郎と共に夜番をしていた。甚次郎は退屈していたので「苗字にちなんで名前を変えてみようではないか」と両友にもちかけた。2人も「なるほど、それは良いことだ」と言って了解したので、3人はそれぞれ、山中鹿介、秋宅庵之助、寺本障子之助と名乗るようになった。

- 『義残後覚』:幸盛は、尼子晴久の末子として生まれたが、2歳になったときに毛利元就によって晴久(尼子家)が滅ぼされてしまっため、乳母に抱えられ「山中」という所へ逃れ隠れ住んだ。その地で16・17歳まで成長した幸盛は、人品骨柄に優れ手足の節々にひとつかみの毛が生えていたので、山中鹿介と名乗った。

- 『名将言行録』:あるとき、甚次郎(幸盛)は兄の甚太郎から、長さ6尺の鹿の双角を前立てに備えた冑を譲り受けた。甚次郎はその冑を身につけ戦場に出ると、人はその威風堂々とした姿を見てたちまち恐れ服した。これにより、幸盛は自らを鹿之助(鹿介)と称するようになった。

5.7. 所持品

幸盛にまつわる有名な刀剣や武具など、彼が所持していたとされる主要な品々は以下の通りである。

- 総長約264 cm(刃長172 cm、反り3 cm、茎長92 cm)の石州大太刀(石州和貞 作)を使用していたとされ、大山祇神社へこの太刀を奉納している。現在もこの太刀は大山祇神社に展示され、観覧することができる。

- 上月城落城後、吉川元春に投降した際に所持していたと伝わる兜「鉄錆十二間筋兜(てつさびじゅうにけんすじかぶと)」が現存する。護符を兜の中に入れて用いたと伝えられ、現在は吉川史料館に展示されている。

- 「荒身来国行の太刀」(鎌倉時代中期の京の刀工「来国行」作の太刀)を所持していた。阿井の渡しで殺害された時に持参しており、その後は毛利輝元が所持した(『桂岌圓覚書』の内容に加え、幸盛が頸にかけた袋の中に「大海のつぼ(茶入れ)」を持っていたこと、及びこれら太刀と茶入れは毛利輝元に献上され「荒身国行の太刀」については輝元が所持したことが記載されている。『陰徳太平記』・『後太平記』にも同様の内容が記載されている。後に輝元から豊臣秀吉に献上されたとされる)。

- 『享保名物帳』によると、天下五剣の1つ「三日月宗近」を一時所持したとされる。

- 「不動国行の太刀」を所持していた。

6. 出自の謎

幸盛の前半生は、確実な史料が残っておらず不明な点が多い。軍記史料も、生まれた場所や年など記載に相違がある。

6.1. 出生の日

一般的に、出生日は『太閤記』『後太平記』に記載される、天文14年8月15日(1545年9月20日)とされる。『名将言行録』によれば「天正6年7月2日(1578年8月5日)に34歳で死亡」と記載され、逆算すると天文14年に生まれたことになり、『太閤記』『後太平記』に記載される年と一致する(ただし、『後太平記』巻第四十二「山中鹿之助被誅事」には、天正6年(1578年)に39歳で死亡したと記載され、年齢があわない)。

しかし、もっとも成立の古い『雲陽軍実記』では、天正6年7月13日(1578年8月16日)に39歳で死亡したと記載される。これを逆算すると、生まれた年は天文9年(1540年)になる。また、『陰徳太平記』、『中国兵乱記』においても天正6年に39歳で死亡したとする。そのため、出生年を天文9年とする説がある。

なお、通説では、死亡した日は天正6年7月17日(1578年8月20日)とされる。これは『山中系図草案』『片寄家譜』によるものである。

6.2. 出生の地

出生地においても定かでない。一般には、月山富田城の麓(現在の島根県安来市広瀬町 (島根県))に生まれたとする。これは『太閤記』によって記載され、現在も屋敷跡が存在する。『雲陽軍実記』『後太平記』では鰐淵寺の麓(現在の島根県出雲市別所町)に生まれたと記載され、屋敷があった地が伝えられている。その他、信濃国の見上城で出生した説もあり、長野県南相木村には「山中鹿之助幸盛公生誕の地資料館」がある。

7. 系譜

山中幸盛の系譜は以下の通りである。

- 父:山中満幸(三河守)

- 母:なみ(浪)立原綱重の娘

- 祖父:山中貞幸

- 叔父:立原久綱

- 叔父:山中信直

- 正室:千明(高松院)亀井秀綱の長女

- 長男:山中幸元

- 次男:山中幸範

- 養女:時子(栄壽院、英樹院)(亀井茲矩室)

- 亀井秀綱の二女

- 次女:八重姫(盛江)(吉和義兼室)

- 末裔:鴻池善右衛門

- 末裔:山中豊子

8. 山中幸盛を主題とした作品

山中幸盛の生涯を基に創作された様々な芸術作品が存在する。

;小説

- 池波正太郎『英雄にっぽん 小説山中鹿之介』(文藝春秋・1971年、のち集英社文庫・2002年、角川文庫・1974年)

- 南條範夫『出雲の鷹』上下巻(文藝春秋・1980年、のち文春文庫・1984年)

- 中山義秀『山中鹿之介』(徳間文庫・1988年)

- 太田忠久『三日月の影』(ハーベスト出版、1991年)

- 童門冬二『小説 山中鹿介』(日刊工業新聞社・1997年、のち学陽書房人物文庫『山中鹿介』改題・2009年)

- 高橋直樹『山中鹿之介』(文藝春秋・1997年、のち文春文庫・2000年)

- 星亮一『山中鹿之介 毛利に挑んだ不屈の武将』(PHP文庫、1997年)

- 東郷隆『戦国名刀伝』(文春文庫、2003年)

- 南原幹雄『名将 山中鹿之助』(角川書店、2007年)

- 後藤竜二『尼子十勇士伝-赤い旋風篇』(新日本出版社、2010年)

- 乾緑郎『鬼と三日月-山中鹿之介、参る!』(朝日新聞出版 2013年)

- つるみ犬丸『駅伝激走宇宙人 その名は山中鹿介! 』(メディアワークス文庫 2014年)

- 松本清張『山中鹿之助』(小学館、2015年)

;絵本

- 文:鹿介を子どもたちに伝える会 絵:玉井詞『山中鹿介-やまなかしかのすけ』(ハーベスト出版 1998年)

;漫画

- 岩田廉太郎『山中鹿介幸盛』(広瀬町観光協会 2003年)

- おやまだみむ『山中鹿介物語-尼子再興記』(株式会社スクウェア・エニックス 2010年)

;テレビドラマ

- 『質実剛健 生きざま』(2017年、marble)演:小林直己

;舞台

- 雲南市創作市民演劇『KIRINJI 新説・山中鹿介』(演出:亀尾佳宏 2019年)

9. 墓所

山中幸盛の墓所は各地に存在し、その忠義の生涯が後世に語り継がれている。

- 阿井の渡しの墓(岡山県高梁市落合町阿部)

幸盛は、備中松山に在陣する毛利輝元へ送られる途中、阿井の渡しで殺害された。正徳3年(1713年)10月、幸盛の死を哀れみ、松山藩士であった前田市之進時棟と佐々木軍六が、この地に墓石を建立した。碑文には「尼子十勇、儕輩絶倫、不得伸志、無遭干時、忠肝義膽、爰樹爰封、殊勲偉績、千載流芳。前田時棟謹銘」と記されている。

- 観泉寺境内の墓(岡山県高梁市落合町阿部)

幸盛の遺体は、曹洞宗観泉寺の住職、珊牛和尚が引き取り、石金堂(清講堂)に埋葬されたと伝えられる。寺内には幸盛の位牌も安置されている。戒名は「幸盛院鹿山中的居士」。また、明治35年には、第14世金地祖英師が新たに墓石を建設し、戒名も追贈され「幸盛院殿鹿山中的大居士」となった。

- 大徳寺玉林院内の墓(京都府京都市北区紫野大徳寺町)

寛保3年(1743年)5月22日、幸盛の子孫である大坂の商人、鴻池家当主をはじめ18名によって建立された。鴻池家は先祖の菩提を弔うために、江戸時代中期の寛保年代に、玉院林の中に位牌堂を創建した。この位牌堂は「南明庵」と称され、幸盛の位牌もそこに安置されている。この南明庵の向かいの墓所に幸盛の墓がある。墓の裏面には、「尼子忠臣山中幸盛、幼きより勇彊にして、軍鋒の魁たり。年三十四にて備中阿部に戦死す。実に惟れ天正六戊寅五月廿二日也、子孫一宗、鴻池十八人相與に謀り、樹石を紫野玉林禅院に奉り、先ず本に報じ、以て無窮に示す。寛保三年歳舎癸亥五月廿二日 現住比丘大龍宗丈誌す」と記されている。

- 本満寺実泉院内の墓(京都府京都市上京区寺町)

宝暦14年(1764年)5月22日、幸盛の子孫である山中永辰と山中一信によって建立された。幸盛の墓は本堂脇の墓所中央に位置し、周囲に山中一族の墓碑がある。墓の裏面には、「尼子忠臣山中幸盛、幼きより勇彊にして、軍鋒の魁たり。年三十(四)にて備中阿部に戦死す。実に惟れ天正六戊寅五月廿二日也。子(孫)山中永辰、同一信、相與に謀り、樹石を広宣し、流布山本願満足寺に奉り、先ず本に報じ、以て無窮に示す。宝暦十四年歳舎甲申五月廿二日 当山丗七世日視誌す」と記されている。

- 金戒光明寺金光院内の墓(京都府京都市左京区黒谷町)

金光院の奥の墓所中央、文殊堂へ通じる石段の登り口に、幸盛の五輪塔が建立されている。傍には、亀井茲矩と茲矩の妻(幸盛の養女)の2基の五輪塔がある。幸盛の五輪塔には、「雲州山中鹿介、潤林院殿太誉淨了大禅定門 、天正六年七月十七日」の銘文が刻まれている。

- 幸盛寺内の墓(鳥取県鳥取市鹿野町鹿野)

元は明照山持西寺と称し、宝徳年中(1449年 - 1452年)に凝阿上人によって開かれた寺である。場所も今の場所でなく、鹿野西北山麓にあった。文禄元年(1592年)、鹿野城主であった亀井茲矩が、幸盛の菩提を弔うため、明照山持西寺の住職照誉に命じて寺を現在の場所に移し、名も鹿野山幸盛寺と改称し建設した。慶長13年(1608年)には、茲矩によって、備中の遭難地より幸盛の遺骨の数片が集められ、境内に幸盛の墓が建設されている。墓碑銘には「天正十一癸未七月二日 為幸盛寺殿潤琳淨了居士 沙門蓮社照誉上人建之」と記載される。寺内には幸盛の位牌も安置され、戒名は「幸盛寺殿潤淋淨了居士」である。

- 巌倉寺内の供養塔(島根県安来市広瀬町富田)

慶長7年(1602年)7月、堀尾吉晴の夫人(奥方)が幸盛の忠義を讃え、巌倉寺の境内に建立した。一時、第二次世界大戦中に食糧増産のあおりをうけ、甘藷(さつまいも)畑になり、境内の世代墓の片隅に移転されていた。寺内には幸盛の位牌も安置され、位牌の裏には「天正六年戊寅七月十七日 於備中阿部渡為毛利氏討死 寛永二十年癸未二月 當山二十二世観譽建之」と記載される。戒名は「幸盛寺殿潤林淨了居士」である。

- 静観寺山門前の首塚(広島県福山市鞆町後地)

備中松山城で毛利輝元の首実検を受けた幸盛の首は、ここの地に送られたとされる。当時、毛利氏に身を寄せていた足利義昭はこの地に滞在していたので、その首実検に供するためである。石碑は自然石をそのまま利用して刻文はなく、近くに「山中鹿之助首塚」の標石がある。寺内には幸盛の位牌も安置され、戒名は「幸盛院殿大譽淨了大居士」である。

10. 関連項目

- 宇多源氏 - 山中氏の本姓

- 佐々木氏

- 京極氏 - 宗家

- 尼子氏 - 本家・主家

- 尼子義久 - 主君

- 尼子勝久 - 主君

- 尼子十勇士 - 尼子家中

- 尼子三傑 - 尼子家中