1. 概要

タイ王国、通称タイは、東南アジアの中心部に位置し、豊かな文化遺産、美しい自然景観、そして活気に満ちた現代社会を併せ持つ立憲君主制国家である。北はミャンマーとラオス、東はラオスとカンボジア、南はタイランド湾とマレーシア、西はアンダマン海とミャンマーに接する。首都はバンコク都。

タイの歴史は、スコータイ朝、アユタヤ朝といった強力な王国によって形成され、独自の文化と伝統を育んできた。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、西欧列強による植民地化の波が東南アジアを覆う中で、タイは巧みな外交戦略と近代化改革によって独立を維持した数少ない国の一つである。

20世紀に入り、1932年の立憲革命によって絶対君主制から立憲君主制へと移行したが、その後はクーデターと民主化の動きが繰り返される不安定な政治状況が続いている。特に21世紀以降は、タクシン・チナワット元首相の支持派と反対派の対立が激化し、軍事クーデター(2006年、2014年)や大規模なデモが頻発した。軍部と王室は依然として政治に強い影響力を持ち、民主主義の定着、人権擁護、法の支配といった課題は未だ解決を見ていない。

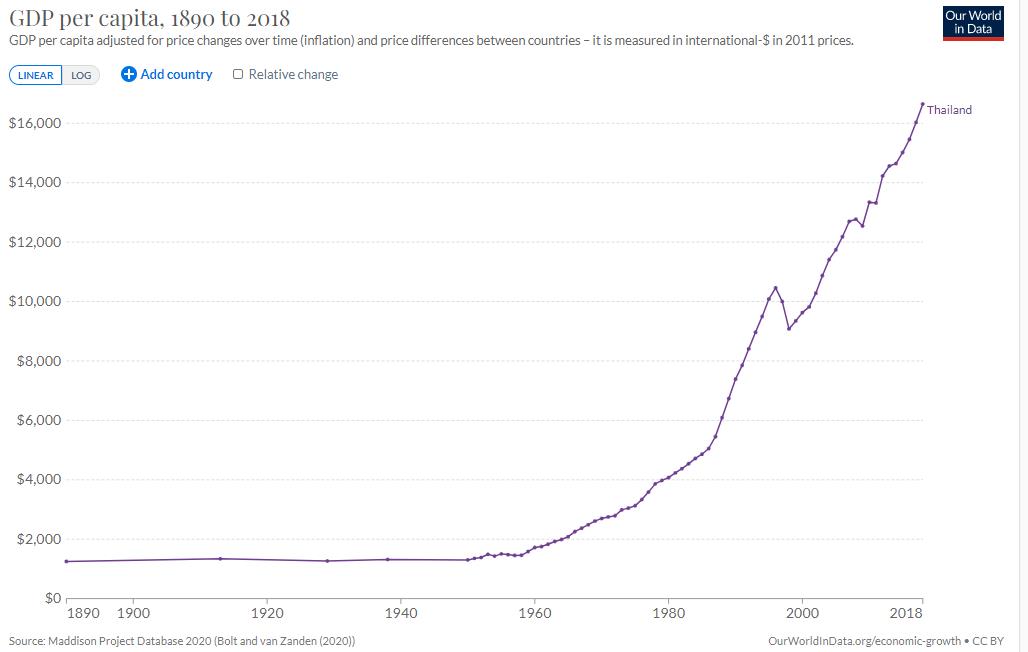

経済面では、かつて「東アジアの奇跡」と称される高度経済成長を遂げ、新興工業国としての地位を確立した。農業、製造業、そして世界的に有名な観光業が主要産業である。しかし、アジア通貨危機(1997年)以降は経済成長が鈍化し、所得格差の拡大、地域格差、労働者の権利、環境問題といった社会経済的な課題も顕在化している。特に、非公式経済部門の労働者の権利や社会保障の欠如は重要な問題である。

社会的には、仏教が国民生活に深く根付いており、文化や慣習に大きな影響を与えている。一方で、多様な民族が共存しており、特に深南部ではマレー系ムスリム住民との間で歴史的・社会的な緊張関係も存在する。近年は、若者世代を中心に民主化や社会改革を求める声が高まっており、不敬罪(王室侮辱罪)をめぐる議論や表現の自由の制限も国際的な注目を集めている。

タイは、東南アジア諸国連合(ASEAN)の原加盟国であり、地域協力において重要な役割を担っている。豊かな文化と多様な魅力を持つ一方で、民主主義の成熟、人権状況の改善、持続可能な経済発展、そして社会全体の公正性の実現といった多くの課題に直面しており、これらの進展が今後のタイの安定と発展にとって不可欠である。

2. 国号

タイの正式な国名はราชอาณาจักรไทยラーチャ・アーナーチャック・タイタイ語であり、これは「タイ族の王国」を意味する。ราชラーチャタイ語はサンスクリット語のराजन्ラージャンサンスクリット(「王」の意)に由来し、อาณาจักรアーナーチャックタイ語は「領土」や「王国」を、ไทยタイタイ語は主要民族である「タイ族」を指す。日常的にはประเทศไทยプラテート・タイタイ語(「タイ国」の意)またはเมืองไทยムアン・タイタイ語(「タイの地」の意)という通称が用いられる。

歴史的には、1939年まで、そして第二次世界大戦後の短期間(1945年9月から1949年5月まで)は「シャム」(สยามサヤームタイ語)という国号が公式に使用されていた。「シャム」の語源については諸説あり、サンスクリット語のश्यामシャーマサンスクリット(「黒い」「暗い」の意)や、モン語のရာမညラマンニャモン・クメール語派(「外国人」の意)に由来するという説、あるいは中国の史書に見られる「暹」に由来するという説などがある。古くはチャンパの碑文(1050年)やパガンのビルマ語碑文(1120年)、アンコール・ワットの浮き彫り(12世紀頃)にも「Syām」として現れている。古代クメール人は、現在のタイ中部チャオプラヤー川流域の人々を指して「シャム」と呼んでいた。

「シャム」が公式な国名となったのは、1855年にイギリスとの間で締結されたボウリング条約においてであり、当時のモンクット王の署名にもSPPM Mongkut Rex Siamensiumシャム人の王、モンクットラテン語と記されている。日本においては、かつて「暹羅」と表記され、「しゃむろ」や「しぇんろー」と読まれたが、明治時代以降は「シャム」の読みが定着した。「暹羅」の由来は、中国の『明史』によれば「暹」と「羅斛」という二国が合併したためとされ、暹はアユタヤ、羅斛はラヴォ(ロッブリー)を指すという説が有力である。

1939年6月24日、時の首相プレーク・ピブーンソンクラームは、国号を「シャム」から「タイ」に変更した。これは、「シャム」が主にチャオプラヤー川流域のタイ族を指す外国からの呼称であったのに対し、「タイ」はタイ族の自称であり、国内の全てのタイ系民族を包含するというナショナリズム的な意図があったとされる。第二次世界大戦後の1945年9月17日にセーニー・プラーモート内閣によって一時的に「シャム」に戻されたが、1949年5月11日に再びピブーンソンクラーム政権下で「タイ」に再変更され、現在に至っている。

「タイ」(ไทยタイタイ語)という民族名・国名の語源についても複数の説がある。ジョルジュ・セデスは、タイ語で「自由な人」を意味し、タイ社会における農奴と区別するためと主張した。一方、タイの歴史学者・言語学者であるチット・プーミサックは、「タイ」(ไทタイタイ語)は単に「人々」または「人間」を意味し、一部の農村部では「コン」(คนコンタイ語、「人」の意)の代わりに使われていたと述べている。また、フランスの言語学者ミシェル・フェルリュスは、タイ・カダイ語族における民族名「タイ/ターイ」は、古代の語根*k(ə)ri:クリ言語不明(「人間」の意)から派生した可能性を指摘している。

ビルマ語では、チャオプラヤー川流域のタイ族やタイ南部の人々を指して「ヨウダヤー」(ယိုးဒယားヨウダヤービルマ語)と呼ぶが、これはかつてのアユタヤ王朝の名に由来すると考えられており、蔑称として捉えられることもある。

3. 歴史

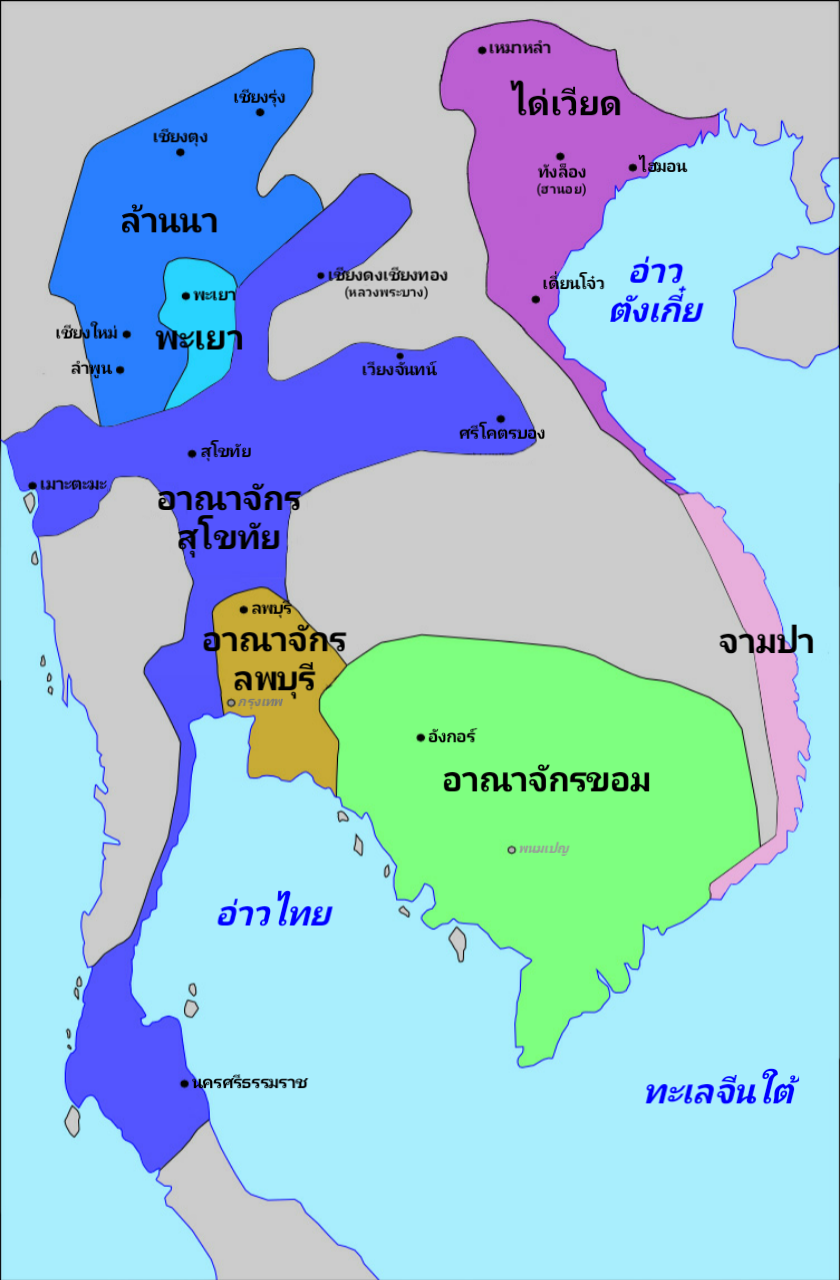

タイ地域の歴史は、先史時代から始まり、多様な民族と文化が興亡を繰り返しながら、今日のタイ王国へと発展してきた。初期の王国時代、スコータイ朝、アユタヤ朝、トンブリー朝を経て、現在のチャクリー王朝(ラタナコーシン朝)に至る。その過程で、周辺諸国との関係、ヨーロッパ列強との接触、そして近代化と民主化の波が、タイの社会と政治に大きな影響を与えてきた。

3.1. 先史時代と初期国家

現在のタイ領土における人類の継続的な居住の証拠は、2万年以上前に遡る。最も初期の稲作の痕跡は紀元前2000年頃のものとされ、紀元前1250年から紀元前1000年頃には青銅器時代が始まった。タイ東北部のバン・チアン遺跡は、東南アジアで最も古い銅および青銅器生産の中心地の一つとして知られている。鉄器時代は紀元前500年頃に始まった。

古代、この地域は海上ヒスイロードと呼ばれる交易ネットワークの一部であり、この交易路は紀元前2000年から紀元後1000年までの3000年間にわたって存在した。紀元前2世紀頃には扶南王国が興り、当時の東南アジアで最も強力な王国となった。6世紀にはモン族がドヴァーラヴァティーやハリプンチャイといった諸王国を建国した。9世紀にはクメール人がアンコールを中心とするクメール帝国を築いた。10世紀には、マラッカ海峡を通じた交易を支配したマレー系のタムブラリンガが台頭した。扶南王国からクメール帝国に至るまで、インドシナ半島はインドの文化と宗教(特にヒンドゥー教と仏教)から強い影響を受けた。

タイ族は、共通の言語的ルーツを持つタイ系民族の一派である。中国の年代記には紀元前6世紀に初めてタイ族に関する記述が見られる。タイ族の起源については諸説あるが、歴史家デイヴィッド・K・ワイアットは、現在のラオス、タイ、ミャンマー、インド、中国に住むタイ族の祖先は、5世紀から8世紀にかけてディエンビエンフー周辺地域から南下してきたと主張している。6世紀から11世紀にかけて、タイ族は徐々に現在のタイ領土へと移住し始め、当時この地を支配していたモン族やクメール人と混住し、彼らの文化や宗教を取り入れながら独自の文化を発展させた。遺伝学的研究によれば、現在のタイの諸民族は多様な起源を持ち、言語系統だけではその出自を正確に予測することはできないとされている。タイの著名な歴史家であるスチャート・ウォンテートは、タイとは人種や民族ではなく、文化的な集団であると主張している。

11世紀のチャンパの碑文には「シャム」という奴隷または戦争捕虜の記述があり、12世紀のアンコール・ワットの浅浮き彫りには「シャム」と呼ばれる戦士の一団が描かれているが、これらの「シャム」の出自や民族構成は明らかではない。14世紀以前の東南アジア大陸部の史料では、「シャム」は主に民族名として用いられ、クメール、チャム、パガン、モンとは異なる文化範疇に属する人々を指していた。これは、中国の史料で「暹」が地名として使われていたのとは対照的である。

理論的には、タイ・カダイ語を話す人々は紀元前12世紀には揚子江中流域で形成され、一部の集団は後に南下して広西に移住したとされる。しかし、紀元前333年から11世紀にかけて広西で中国の影響力と数世紀にわたる血なまぐさい対立の後、数十万人のタイ族が殺害されたため、タイ族は川沿いや低い峠を越えて東南アジア北部の山岳地帯やインドのアッサム地方の渓谷へと南西に移住し始めた。モンゴル帝国による大理国侵攻(1253年)後にタイ族が雲南から集団で南下したという説もあるが、一般的には受け入れられていない。

タイ族は先住民族を打ち破り、新たな地域で勢力を拡大した結果、現在のベトナム北西部や東南アジア高地からインド北東部に至るまで、多くのタイ族の都市国家が設立された。いくつかの年代記に記されたシンハナヴァティ伝説によれば、タイ北部で最初のタイ族の都市国家であるシンハナヴァティは7世紀頃に建国されたとされる。しかし、近年の地質学および考古学的研究では、その中心地であるヨノック・ナハパンは紀元前691年から紀元後545年の間に存在したことが示唆されており、これは現在のミャンマー北東部におけるシャン族の諸侯連合国家や東方のムアン・スワー(現在のルアンパバーン)の成立とほぼ同時期である。

545年にシンハナヴァティが地震によりチエンセーン湖に沈んだ後、生存者はウィエン・プルックサー(เวียงปรึกษาタイ語)に新たな拠点を築いた。この王国はその後93年間存続した。シンハナヴァティに加えて、ラオチャッカラートによって638年に[[ギラン・ナコーン王国|ゴエンヤン}}(เงินยางタイ語)がシンハナヴァティの後継国家として成立し、現在のチエンラーイ県メーサイ郡を中心としたウィエン・プルックサーに拠点を置いた。その首都は1262年にマンラーイ王によってチェンマイに移され、これがラーンナー王国の基礎となった。マンラーイは周辺地域を統一し、メコン川の東と北に政治同盟による国家ネットワークを構築した。彼の王朝はその後2世紀にわたり王国を支配し続けた。ラーンナーは南方に領土を拡大し、1292年にはドヴァーラヴァティーのモン族国家ハリプンチャイ王国を併合した。

10世紀後半には、タイ族はさらに南下し、現在の中部タイ上流域に移住し始めた。1100年代頃には、ソーンクウェー、サワンカローク、チャカングラオといったこの地域のいくつかの都市がタイ族によって支配され、最終的には7世紀以来真臘やクメール帝国の影響下にあったラヴォー王国のモン族と何度も戦い、1238年にチャオプラヤー川上流域にタイ族の独立国家であるスコータイ王国を樹立した。

タイ族と先住民族との最初の紛争は4世紀半ばに記録されており、シンハナヴァティの支配者パンカラートがウモンガセラ(現在のファーン)のクメール王にヨノックの拠点を奪われた。彼はウィエン・シトゥアン(現在のメーサイ郡ウィアン・パンカム)に逃れたが、毎年ヨノックに貢物を送らなければならず、息子のプロム王がヨノックを奪還し、クメール王をウモンガセラから追放するまで続いた。プロム王はまた、南進してチャカングラオを敵から奪い、ソーンクウェー市を建設した。一部の歴史家は、ラヴォー王国の首都ロッブリーがかつてプロム王に占領されたと示唆している。対照的に、タイ族は王室間の婚姻を通じてシャム系モン族と関係を築いた。

現在のタイ中部の人々は、かつてシャム人と呼ばれていたが、21世紀に発表されたいくつかの遺伝学的研究によれば、シャム人(中部タイ人)はミャンマーのモン族と遺伝的プロファイルがより近いため、モン族の起源を持つ可能性があり、8世紀から10世紀頃に北方からタイ族が到来した後、文化拡散によってタイ化したと考えられる。これは言語にも反映されており、中部タイ語の語彙の半分以上がモン語、パーリ語、サンスクリット語から派生または借用したものである。さらに、ラーンナーの年代記『ジナカーラマーリー』も、ドヴァーラヴァティーのハリプンチャイ王国が占めていた南部地域をシャム・プラデーシュ(シャム人の土地)と呼んでおり、古代シャム人と中部タイのモン族が同一の言語民族集団であった可能性を示唆している。

シャム人について言及した最も初期の証拠は、扶南(現在のカンボジアアンコール・ボレイ)で発見された紀元661年の石碑(K.557およびK.600)であり、奴隷の名が「ク・サヤム」(クはアンコール時代以前に女性奴隷を指す接頭辞)と記されている。また、タケオの碑文(K.79)は、真臘のバヴァヴァルマン2世の治世中の682年に書かれ、シャムの貴族「サーランノーヤ・ポニャ・サヤム」(シャムと呼ばれるポニャ(貴族の階級)に与えられた水田)について言及している。『宋会要輯稿』(960年~1279年)によれば、シャム人はタイ中西部に定住し、彼らの国家は「暹国」と呼ばれ、東部の平野はラヴォー王国のモン族(「羅渦国」)に属していた。ラヴォー王国は後に7世紀から9世紀頃に真臘とクメール帝国の支配下に置かれた。これらのモン族の政治主体には、北部のハリプンチャイやタイ東北部のいくつかの都市国家も含まれ、総称してドヴァーラヴァティーと呼ばれている。

しかし、シャム系モン族とラヴォーの国家は後に王室間の婚姻を通じて統合され、14世紀半ばにアユタヤ王国となった。一方、パノムルンとピマーイを中心とするタイ東北南西部の諸侯国は、後にボーロマラーチャーティラート2世(在位1424年~1448年)の治世中にシャムのアユタヤに忠誠を誓った。イーサーン地方の残りの主要都市国家は、スコータイ王ラームカムヘーンの死後、ムアン・スワー(ルアンパバーン)とウィエンチャン・ウィエンカム(ヴィエンチャン)の双子の都市が独立した後、1353年頃にラーンサーン王国となった。

ワット・クド・テの碑文(K.1105、7世紀頃)によれば、東部のモン族国家ラヴォーが真臘の影響を強く受けていた時期に、西部のシャム系モン族もサンブーカ(現在のラーチャブリー県)の王子スリ・チャカタムがイーシャーナヴァルマン1世の王女と結婚し、両マンダラは同盟関係となった。真臘が扶南を包囲し、中心をアンコールに移した後、シャム系モン族とアンコールの両者は、ジャヤーヴァルマン7世の治世中の1201年にチャンパのヴィジャヤを攻撃したことがチョーディン碑文(C.3)に記録されている。

3.2. スコータイ王国

13世紀初頭のクメール帝国とパガン王国の衰退後、様々な国家がその代わりに繁栄した。タイ族の領域は、現在のインド北東部から現在のラオス北部、そしてマレー半島にまで及んでいた。13世紀には、タイ族はすでにドヴァーラヴァティーとラヴォー王国の中心地から南のナコーンシータンマラートまで定住していた。しかし、タイ族の到来を詳述する記録は存在しない。

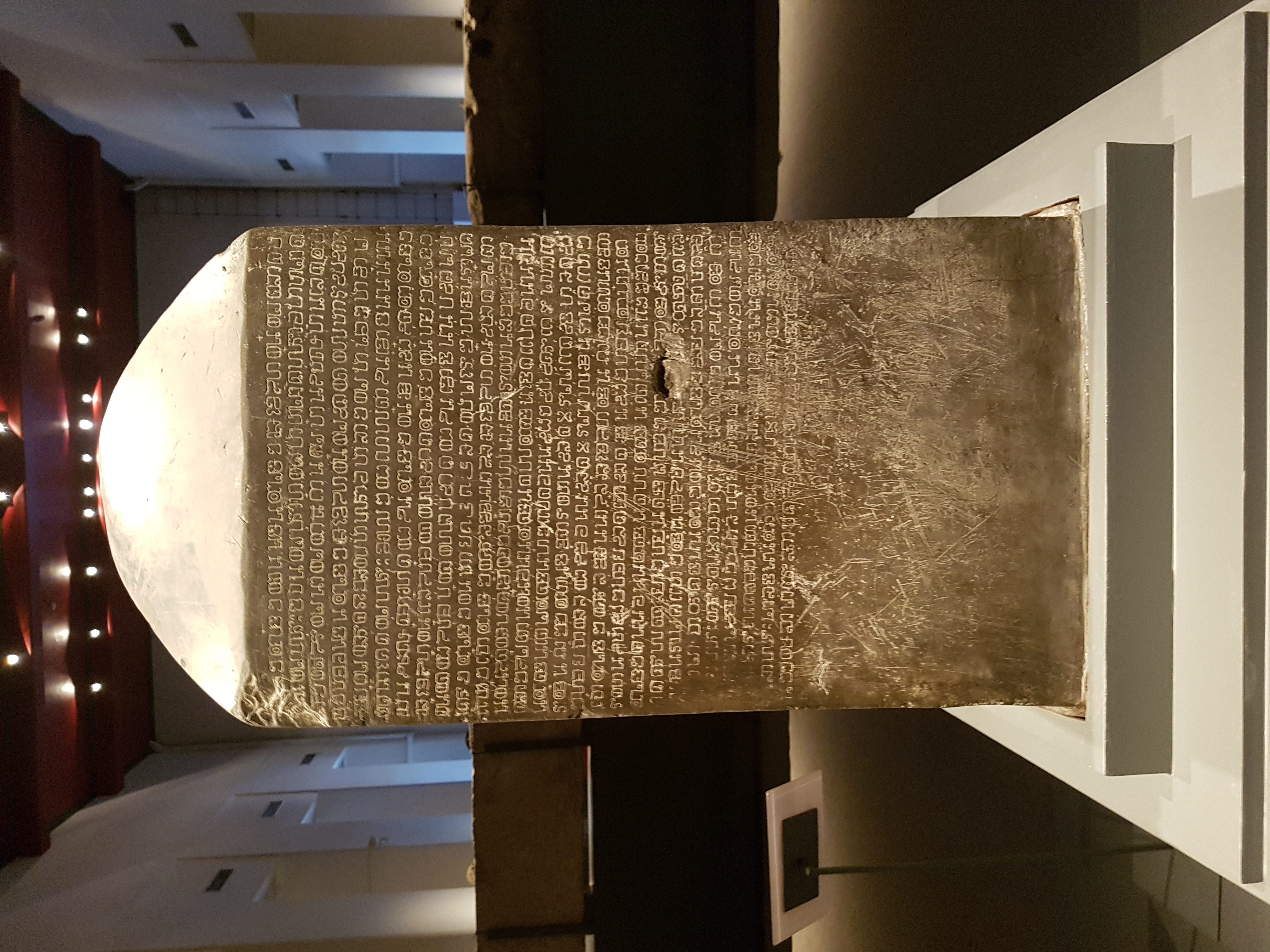

1240年頃、地元のタイ族の支配者であるシーインタラーティット(ポー・クン・バーンクラーンハーオ)は、人々を結集してクメールに反乱を起こした。彼は後に1238年にスコータイ王国の最初の王として即位した。主流のタイの歴史家は、スコータイをタイ族の最初の王国と見なしている。スコータイはラームカムヘーン(在位1279年 - 1298年)の治世中に最も拡大した。しかし、それは主にスコータイに忠誠を誓った地元の領主たちのネットワークであり、スコータイによって直接支配されていたわけではなかった。彼はタイ文字を発明したと信じられており、タイの陶磁器は彼の時代における重要な輸出品であった。スコータイはマハータンマラーチャー1世(1347年 - 1368年)の治世に上座部仏教を受け入れた。

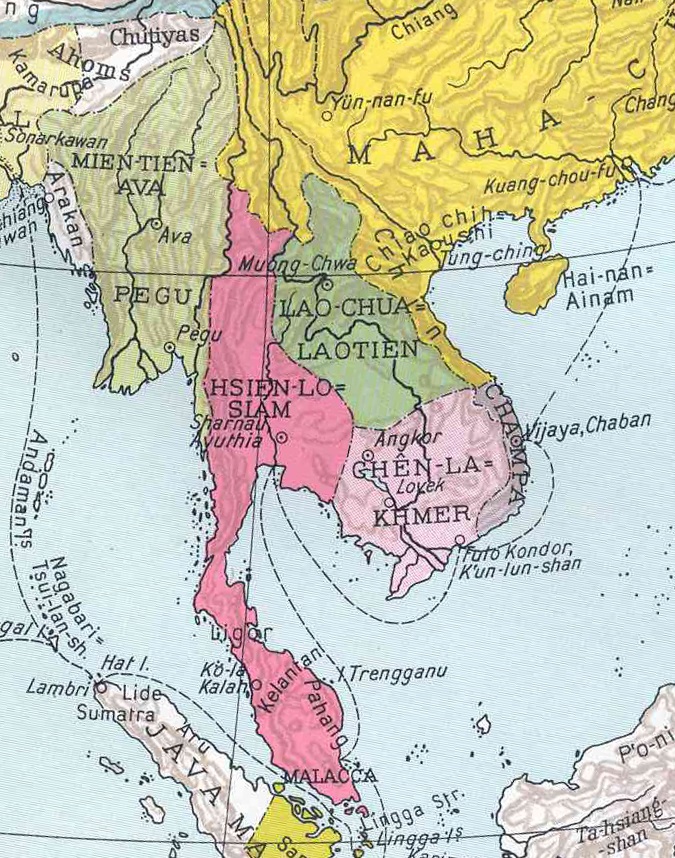

3.3. アユタヤ王国

最も広く受け入れられている起源説によれば、アユタヤ王国は、先行する近隣のラヴォー王国とスワンナプームから興り、ウートーンを最初の王とした。アユタヤは、マンダラ体制の下でアユタヤ王に忠誠を誓う、自治的な諸侯国と朝貢州の寄せ集めであった。その初期の拡大は、征服と政略結婚を通じて行われた。

15世紀末までに、アユタヤはクメール帝国を3度侵攻し、その首都アンコールを略奪した。アユタヤはその後、クメールに代わって地域の強国となった。スコータイ王国への絶え間ない干渉は、事実上スコータイをアユタヤの属国とし、最終的には王国に編入された。ボーロマトライローカナート王は、20世紀まで続く官僚制度改革をもたらし、「サクディナー」と呼ばれる社会階層制度を創設した。この制度では、男性の平民は年に6ヶ月間、賦役労働者として徴用された。アユタヤはマレー半島に関心を持っていたが、中国の明朝の支援を受けていたマラッカ王国を征服することはできなかった。

ヨーロッパとの接触と貿易は16世紀初頭に始まり、1511年にポルトガルのアフォンソ・デ・アルブケルケ公の使節ドゥアルテ・フェルナンデスが訪れた。ポルトガルは同盟国となり、一部の兵士をラーマーティボーディー2世王に割譲した。ポルトガル人に続いて、17世紀にはフランス人、オランダ人、イギリス人がやってきた。チェンマイとモン族の覇権をめぐる争いは、アユタヤをビルマ王国と対立させた。1540年代、タビンシュエーティーとバインナウンの治世に始まったタウングー朝との数度の戦争は、最終的に1570年の首都陥落で終結した。その後、1584年にナレースワンが独立を宣言するまで、短期間ビルマへの従属時代が続いた。

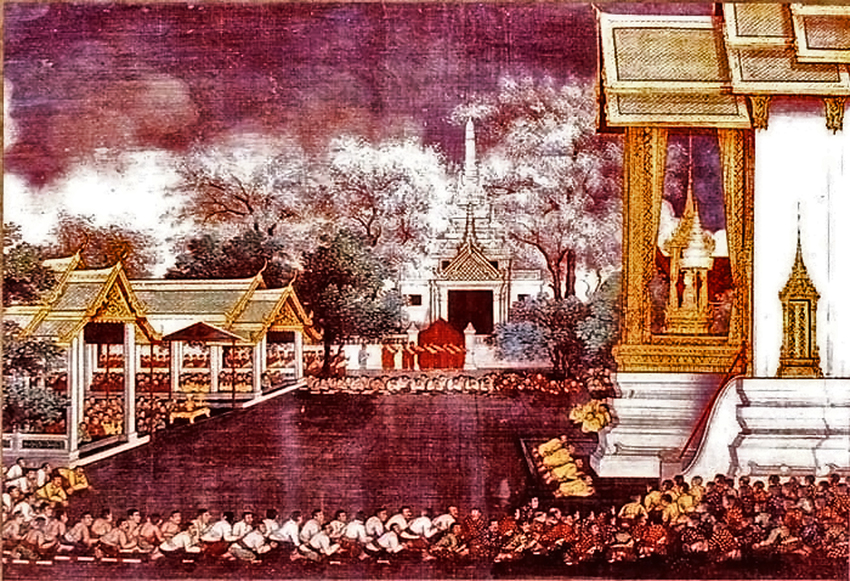

アユタヤは、歴代の王の治世を通じてヨーロッパ列強との関係改善に努めた。王国は特に国際的なナーラーイ王(1656年 - 1688年)の治世中に繁栄し、一部のヨーロッパ人旅行者はアユタヤを中国やインドと並ぶアジアの大国と見なした。しかし、彼の治世後半におけるフランスの影響力の増大は、民族主義的な感情の高まりに直面し、最終的に1688年のシャム革命を引き起こした。革命にもかかわらず、全体的な関係は安定しており、フランスの宣教師は依然として積極的にキリスト教を布教していた。

血なまぐさい王朝闘争の時代を経て、アユタヤは「黄金時代」と呼ばれる時代に入った。これは18世紀の第2四半期における比較的平和な時期であり、芸術、文学、学問が栄えた。1715年頃から始まったカンボジア支配をめぐる阮氏との紛争を除けば、外国との戦争はほとんどなかった。王国の最後の50年間は、血なまぐさい継承危機が続き、多くの連続した治世で宮廷官僚や有能な将軍たちが粛清された。1765年、ビルマ軍の連合軍4万人が北部と西部から侵攻した。新たなコンバウン王朝下のビルマは、1759年までに急速に新たな地域大国として台頭していた。14ヶ月にわたる包囲の後、首都の城壁は陥落し、1767年4月に市は焼き払われた。

3.4. トンブリー王国

首都とその多くの領土は、戦後混乱状態に陥った。旧首都はビルマ守備軍に占領され、5人の地方指導者が自らを領主と宣言した。これには、サクワンブリー、ピッサヌローク、ピマーイ、チャンタブリー、ナコーンシータンマラートの領主が含まれていた。有能な軍事指導者であったチャオ・タクは、伝説的なチャンタブリーの略奪を皮切りに、征服権によって自らを領主とした。チャンタブリーを拠点としたチャオ・タクは、軍隊と資源を集め、チャオプラヤー川に艦隊を派遣してトンブリーの砦を奪取した。同年、チャオ・タクは首都陥落からわずか7ヶ月でビルマからアユタヤを奪還することに成功した。

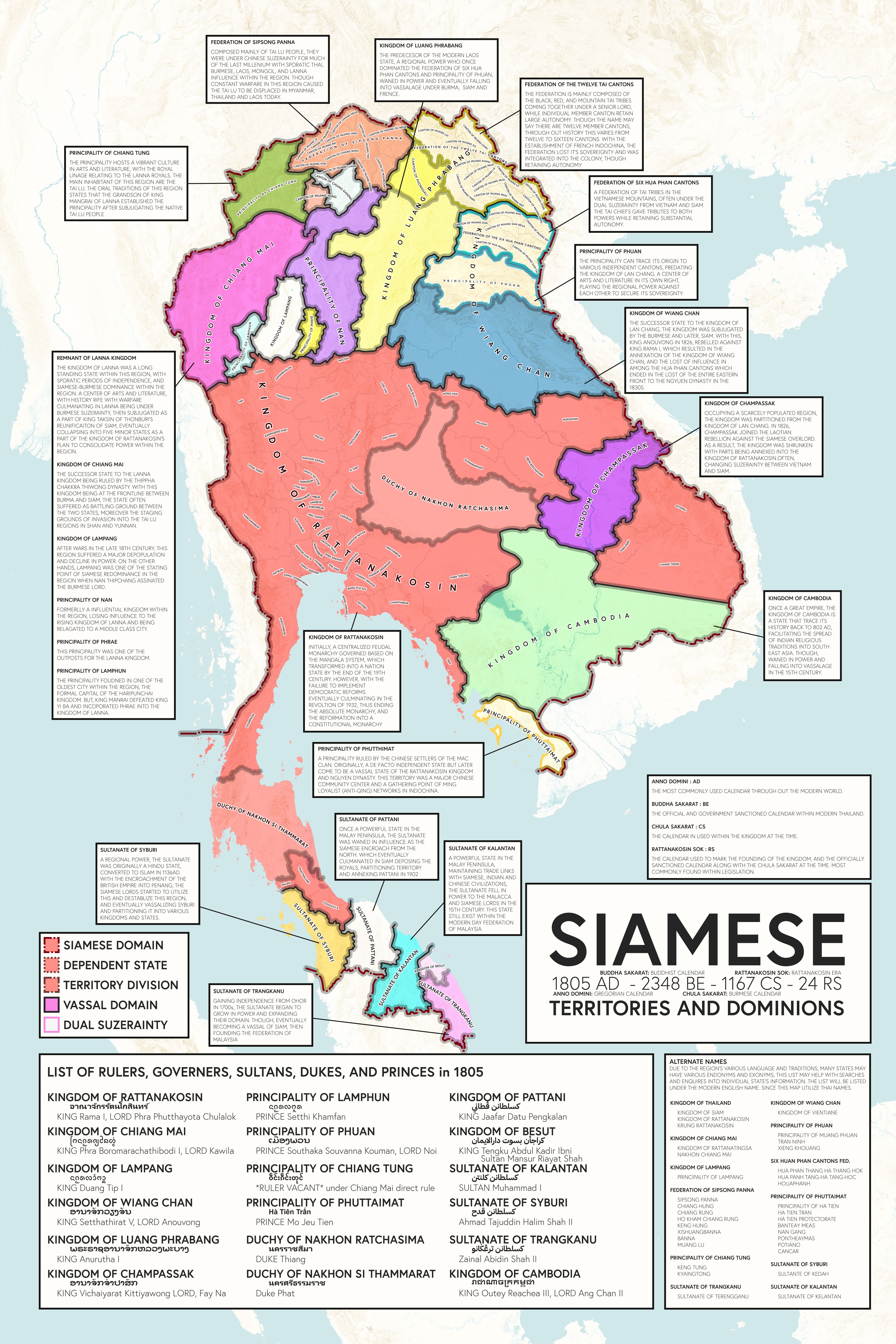

チャオ・タクはその後、タークシンとして即位し、同年、トンブリーを臨時首都と宣言した。彼はまた、他の武将たちを迅速に鎮圧した。彼の軍隊はビルマ、ラオス、カンボジアとの戦争に従事し、1775年にはビルマ軍をラーンナーから追い出し、1778年にはヴィエンチャンを占領し、1770年代にはカンボジアに親タイ派の王を擁立しようと試みた。彼の末期には、伝えられるところによれば彼の「狂気」が原因とされるクーデターが発生し、最終的にタークシンとその息子たちは、長年の同志であったチャオプラヤー・チャクリー将軍(後のラーマ1世)によって処刑された。彼は、現チャクリー王朝の最初の王であり、1782年4月6日にラタナコーシン王国を建国した。

3.5. ラタナコーシン王国 (チャクリー王朝)

ラーマ1世(1782年 - 1809年)の下で、ラタナコーシンはビルマの攻撃を首尾よく防衛し、ビルマの侵攻に終止符を打った。彼はまた、ラオスとカンボジアの大部分に対する宗主権を確立した。1821年、イギリス人ジョン・クロウファードがシャムとの新たな貿易協定交渉のために派遣された。これは、19世紀のシャム政治を支配することになる問題の最初の兆候であった。バンコクは、第一次英緬戦争におけるイギリスの勝利の後、1826年にバーニー条約を締結した。

ヴィエンチャンのアヌウォンは、イギリスがバンコク侵攻を開始しようとしていると誤解し、1826年にラオス反乱を開始したが、鎮圧された。ヴィエンチャンは破壊され、多くのラオス人が結果としてコーラート高原に移住させられた。バンコクはまた、タイソン朝ベトナムと数度の戦争を行い、シャムはカンボジアに対する覇権を首尾よく回復した。

19世紀後半から、シャムは領域内の民族集団を植民地として統治しようと試みた。モンクット王(1851年 - 1868年)の治世において、彼は西欧列強がシャムにもたらす潜在的な脅威を認識し、彼の宮廷は緊張を緩和するためにイギリス政府と直接接触した。香港総督ジョン・バウリング卿が率いるイギリス使節団は、西欧諸国との多くの不平等条約の最初のものであるボウリング条約の締結につながった。しかし、これはシャムに貿易と経済発展をもたらした。モンクット王のマラリアによる予期せぬ死は、未成年のチュラーロンコーン王の治世につながり、ソムデットチャオプラヤー・シー・スリウォン(チュアン・ブンナーク)が摂政を務めた。

チュラーロンコーン(在位1868年 - 1910年)は中央集権化を開始し、枢密院を設立し、奴隷制度と賦役制度を廃止した。1874年のวังหน้า危機は、さらなる改革の試みを停滞させた。1870年代と1880年代に、彼は北部の保護領を王国本体に編入し、後に東北部と南部の保護領にも拡大した。彼は1888年に12のกรมを設立し、これらは現在の省に相当するものであった。1893年の危機は、メコン川東岸のラオス領土に対するフランスの要求によって勃発した。

タイは、西欧列強によって植民地化されなかった唯一の東南アジア国家である。これは一部には、イギリスとフランスが1896年にチャオプラヤー川渓谷を緩衝国とすることに合意したためである。20世紀になるまで、シャムはボウリング条約に始まるすべての不平等条約(治外法権を含む)を再交渉することはできなかった。モントン制の出現は、近代的なタイ国民国家の創造を示した。1905年には、古代パタニ地域、ウボンラーチャターニー、プレーで、地方領主の権力を鈍らせようとする試みに反対する反乱が失敗に終わった。

1912年の宮中反乱は、西欧で教育を受けた軍将校によるシャム君主制打倒の試みであったが失敗に終わった。ワチラーウット王(在位1910年 - 1925年)は、治世全体を通じてプロパガンダで対応し、タイ国民の概念を推進した。1917年、シャムは連合国側で第一次世界大戦に参戦した。その結果、シャムはパリ講和会議で議席を得て、課税の自由と治外法権の撤廃を獲得した。

3.6. 立憲君主制への移行と現代

タイの現代史は、1932年のシャム革命による絶対君主制から立憲君主制への移行をもって始まる。この革命は、人民党と呼ばれる文官と軍人からなるグループによって無血で行われ、国王プラチャーティポックは憲法の制定を余儀なくされた。この出来事は、数世紀にわたる封建的支配と絶対君主制に終止符を打ったが、同時にその後のタイ政治における軍部の影響力増大の端緒ともなった。大恐慌による経済的困難、米価の急落、公共支出の大幅削減などが、貴族層の不満を引き起こした。

革命後、タイの政治は軍部と官僚エリートによって主導されることが多く、民主主義の定着は困難を極めた。1933年には、絶対君主制の復活を目指すボーウォーラデートの反乱が発生したが失敗に終わった。プラチャーティポック国王と政府との対立は最終的に退位につながり、スイスに留学中であったアーナンタ・マヒドンが新たな国王に選ばれた。

1930年代後半には、人民党の軍部派がタイ政治を支配するようになり、プレーク・ピブーンソンクラームは1938年に首相に就任すると、政治的抑圧を行い、公然と反王室的な姿勢を示した。彼の政府はナショナリズムと西欧化、反中国・反フランス政策を採用した。1939年には国名を「シャム」から「タイ」に変更した。

3.6.1. 第二次世界大戦と冷戦期

1941年、タイはフランス領インドシナ(ヴィシー・フランス政権下)との間で短期間の紛争を起こし、ラオスとカンボジアの一部の領土を獲得した。同年12月8日、大日本帝国はタイに侵攻し、ピブーンソンクラームは戦闘勃発直後に休戦を命じた。日本は自由通行権を与えられ、12月21日にはタイと日本は軍事同盟を締結し、その秘密議定書において日本政府はタイが失った領土を回復するのを助けることに合意した。その後、タイ政府はアメリカ合衆国とイギリスに宣戦布告した。当時イギリス領マラヤがタイ軍の直接的な脅威にさらされていたイギリスは同様に宣戦布告したが、アメリカ合衆国は宣戦布告を拒否し、タイの宣言を無視した。これに対し、国内外で自由タイ運動が組織され、政府と日本の占領に抵抗した。1945年の終戦後、タイは連合国との間で戦争状態終結のための正式な合意に署名した。

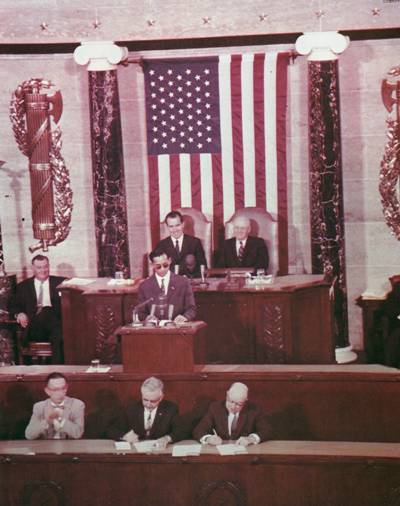

1946年6月、若き国王アーナンタ・マヒドンが謎の状況下で死去し、弟のプーミポン・アドゥンヤデートが王位を継承した。冷戦期に入ると、タイは1954年に東南アジア条約機構(SEATO)に加盟し、アメリカの積極的な同盟国となった。1957年、サリット・タナラット元帥がクーデターを起こし、人民党を政治の舞台から排除した。彼の支配(首相在任1959年~1963年)は独裁的であり、彼は国王の神格化された地位と政府の国王への忠誠心を結びつけることで自身の正統性を築いた。彼の政府は国のインフラと教育を改善した。1961年にアメリカがベトナム戦争に介入した後、アメリカがタイを保護することを約束する秘密協定が結ばれた。

この時期、タイ社会の近代化と西欧化が進んだ。農村部の住民が成長する都市で仕事を求めたため、急速な都市化が起こった。農民は階級意識を獲得し、タイ国共産党に共感を寄せた。経済発展と教育は、バンコクや他の都市における中間層の台頭を可能にした。1971年10月、タノーム・キッティカチョーン首相(在任1963年~1973年)の独裁に対する大規模なデモが発生し(1973年タイ人民蜂起)、民間人に死傷者が出た。プーミポン国王は彼に代わってサンヤー・タンマサックを首相に任命し、これは1932年以来初めて国王がタイ政治に直接介入した事例となった。この出来事の余波は、しばしば「民主主義が花開いた時代」と呼ばれる短命な議会制民主主義をもたらした。

3.6.2. 現代史 (1973年以降)

1973年の民主化運動以降のタイ現代史は、度重なる政治変動、経済成長と危機、そして深刻な社会問題によって特徴づけられる。特に、民主化の進展と後退、人権問題、マイノリティの状況、社会運動、そして軍部と王室の強大な政治的影響力が、この時代の主要なテーマである。

サイゴン陥落後の共産主義拡大への恐怖と国内の不安定さは、一部の極右勢力による左翼学生への「共産主義者」というレッテル貼りを助長し、1976年10月のタンマサート大学虐殺事件へと繋がった。同日のクーデターは、メディア、官僚、知識人を弾圧し、共産主義者の反乱を煽る極右政権をタイにもたらした。翌年の別のクーデターはより穏健な政府を樹立し、1978年には共産主義者の戦闘員に恩赦を与えた。

インドシナ難民危機、ベトナムによるタイ国境侵犯、経済的困難などを背景に、プレーム・ティンスーラーノンが1980年から1988年まで首相を務めた。共産主義者の反乱は1983年までに終息した。プレーム政権は、国会が選挙で選ばれた下院と任命制の上院で構成されていたため、「半民主主義」と呼ばれた。1980年代にはまた、国王による政治介入が増加し、1981年と1985年のプレームに対するクーデター未遂事件を失敗させた。1988年、タイは1976年以来初めて選挙で選ばれた首相を迎えた。

1991年のクーデター指導者であり、首相を目指さないと公言していたスチンダー・クラープラユーンは、1992年の総選挙後、多数派連立政権によって首相に指名された。これはバンコクで民衆デモを引き起こし、血なまぐさい軍事弾圧で終結した。プーミポン国王がこの事件に介入し、恩赦法に署名した後、スチンダーは辞任した。

1997年アジア通貨危機はタイで発生し、40年間にわたる同国の途切れることのない経済成長に終止符を打った。チュアン・リークパイ政権は、不人気な条項を伴うIMFからの融資を受けた。

ポピュリスト政党であるタイ愛国党は、首相タクシン・チナワットに率いられ、2001年から2006年まで政権を担った。彼の政策は農村部の貧困削減に成功し、国内でユニバーサルヘルスケアを開始した。2004年には2004年インド洋大地震・津波が発生し、主に南部が被害を受け、プーケット、パンガー、ラノーン、クラビ、トラン、サトゥーンで約5,400人が死亡し、数千人が行方不明となった。しかし、タクシンは農村部の貧困層を優遇するために中間層を破壊している腐敗したポピュリストと見なされた。彼はまた、2004年からエスカレートしたタイ深南部紛争への対応について批判に直面した。さらに、農村部の貧困層への彼の提言はプーミポン国王の提言と直接対立し、タイの強力な派閥である王党派の怒りを買った。これに対し、王党派はタクシンとその「顧問たちがフィンランドに集まり、君主制転覆を企てた」という話をでっち上げた。

一方、タクシンに対する大規模な抗議行動が、民主市民連合(PAD)に率いられ、彼の首相2期目に始まった。最終的に、王室と軍部は指導者の追放に合意した。この場合、軍部はまず国王にタクシン追放の許可を求めたが、許可は拒否された。しかしその後、国王はタクシンが選んだ陸軍指導者を拒否し、クーデターを望んでいた軍事指導者の権力掌握を許した。そして、軍部は2006年のクーデターでタクシンの党を解散させ、100人以上の幹部を政界から追放した。クーデター後、1年間続く軍事政権が樹立された。

民主主義への復帰は、国民の非常に積極的な参加を必要とするプロセスであった。国民は頻繁に政府庁舎を襲撃し、軍部はさらなるクーデターをちらつかせた。最終的に、2007年にタクシン派の国民の力党(PPP)が率いる文民政権が選挙で選ばれた。PADが主導した別の抗議行動はPPPの解散で終わり、民主党が代わりに連立政権を率いた。タクシン支持の反独裁民主戦線(UDD)は2009年と2010年の両方で抗議し、後者は70人以上の民間人死亡者を出した暴力的な軍事弾圧で終結した。

2011年の総選挙後、ポピュリスト政党タイ貢献党が過半数を獲得し、タクシンの妹であるインラック・チナワットが首相に就任した。民主改革人民委員会は、与党がタクシンに利益をもたらす恩赦法案を提案した後、別の反チナワット抗議行動を組織した。インラックは議会を解散し、総選挙が予定されたが、憲法裁判所によって無効とされた。2013年-2014年の政治危機は、2014年の別のクーデターで終結した。

その結果として成立した国家平和秩序評議会は、プラユット・チャンオチャ将軍が率いる軍事政権であり、2019年まで国を統治した。市民的および政治的権利は制限され、国は不敬罪事件の急増を見た。政敵や反体制派は「態度調整」キャンプに送られた。これは学者たちによってファシズムの台頭を示すものと評された。タイで最も長く在位したプーミポン国王は2016年に死去し、息子のワチラーロンコーンが王位を継承した。タイの現行憲法の国民投票と採択は、軍事政権下で行われた。軍事政権はまた、将来の政府を自らが策定した20年間の国家戦略「ロードマップ」に拘束し、事実上、国を誘導民主主義へと固定化した。

2019年、軍事政権は3月に総選挙を実施することに合意した。プラユットは、選挙不正の疑惑の中で、下院の国民国家の力党連合と軍事政権が任命した上院の支持を得て首相職を継続した。2020年-2021年の民主化要求デモは、2014年のクーデター後の王室特権の増大、王室が支援するタイ王国軍による民主的および経済的後退、民主化推進派の新未来党の解党、2019年総選挙および現行政治システムへの不信、ワンチャルーム・サットサクシットを含む政治活動家の強制失踪および死亡、政治腐敗スキャンダルなどによって引き起こされ、君主制改革という前例のない要求をもたらし、国内の共和主義の意識を最高潮に高めた。

2023年5月、タイの改革派野党である進歩的な前進党(MFP)とポピュリスト政党タイ貢献党が総選挙で勝利し、プラユット・チャンオチャ首相を支持していた王党派・軍部政党が権力を失ったことを意味した。2023年8月22日、ポピュリスト政党タイ貢献党のセター・タウィーシンがタイの新首相となり、タイ貢献党の大物であるタクシン・チナワットは数年間の亡命生活を経てタイに帰国した。タウィーシンは後に、内閣任命における「重大な倫理違反」を理由に、2024年8月14日に憲法裁判所によって首相職を解任された。その後、タクシンの末娘であるペートンターン・チナワットが首相に就任した。

人権状況に関しては、表現の自由、集会の自由、結社の自由が依然として厳しく制限されており、特に不敬罪の適用は国際社会から強い批判を浴びている。軍事政権下では、反対意見を持つ人々に対する恣意的な拘束や「態度調整」と呼ばれる思想教育が行われた。民主化プロセスは停滞しており、軍の影響力が憲法や上院議員任命を通じて構造的に確保されている。深南部におけるマレー系イスラム教徒のマイノリティに対する人権侵害や、移民労働者、難民、亡命希望者の権利保護も依然として大きな課題である。

4. 地理

タイの国土は、インドシナ半島中央部とマレー半島北部を占め、総面積は約51.31 万 km2であり、世界で50番目に広い。北部は山岳地帯、東北部はコーラート高原、中部はチャオプラヤー川が流れる肥沃な平野、南部はマレー半島へと続く。

4.1. 地形

タイの地形は多様性に富み、大きく4つの主要地域に分けられる。

- 北部山岳地帯: 北部は、ミャンマーやラオスと国境を接する山岳地帯であり、タイ最高峰のドイ・インタノン山(標高2565 m)が位置するターノン・トンチャイ山脈など、南北に走る複数の山脈が連なっている。これらの山脈の間には、チェンマイ、チェンライ、ランプーンなどの盆地が形成され、古くから交通の要衝として栄えてきた。山岳地帯は森林に覆われ、国内の主要な河川の水源となっている。

- 東北部(イーサーン)コーラート高原: 東北部(イーサーン地方)は、広大なコーラート高原が広がる。東はメコン川に接し、ムーン川やチー川などの河川が流れる。土壌は比較的乾燥しており、雨季と乾季が明確なため、農業には厳しい環境であるが、稲作のほか、畑作や畜産も行われている。

- 中部チャオプラヤー川平野: 中部は、タイ最大の河川であるチャオプラヤー川とその支流によって形成された肥沃なチャオプラヤー・デルタが広がる。この地域は、古くからタイの米蔵として知られ、世界有数の稲作地帯である。首都バンコクもこの平野に位置する。チャオプラヤー川は、北部から流れ下るピン川とナーン川がナコーンサワン県で合流して形成される。

- 南部マレー半島: 南部は、マレー半島の北部に位置し、東西を海(東:タイランド湾、西:アンダマン海)に挟まれた細長い地形をしている。クラ地峡が最も狭い部分である。東海岸には比較的小規模な平野が点在し、西海岸はリアス式海岸が発達し、プーケット島やピーピー諸島など美しい島々が点在する。ゴム栽培や漁業が盛んである。

主要な河川としては、チャオプラヤー川、メコン川のほか、ターチン川、バーンパコン川、ターピー川などがある。タイランド湾は面積約32.00 万 km2で、これらの河川が注ぎ込んでいる。アンダマン海側には、プーケット県、クラビ県、ラノーン県、パンガー県、トラン県などがあり、美しい海岸線と島々が観光資源となっている。

4.2. 気候

タイの気候は主に熱帯モンスーン気候(ケッペンの気候区分ではAw)に属し、一部南部と東端部では熱帯雨林気候(Af)も見られる。年間を通じて高温多湿であるが、季節風の影響により大きく三つの季節に分けられる。

- 雨季(5月中旬~10月中旬):南西モンスーンの影響を受け、インド洋からの湿った空気が流れ込み、国全体に多量の雨をもたらす。8月と9月が最も降水量が多い時期であり、しばしば洪水が発生することもある。熱帯収束帯(ITCZ)や熱帯低気圧も雨季の降雨に寄与する。

- 乾季(10月中旬~2月中旬):北東モンスーンの影響を受け、中国大陸からの乾燥した冷涼な空気が流れ込み、国内の大部分で乾燥した晴天が続く。気温も比較的穏やかになる。ただし、南部ではこの時期にも東海岸を中心に降雨が見られる。

- 暑季(2月中旬~5月中旬):モンスーンの移行期にあたり、一年で最も暑い時期となる。内陸部では気温が40 °C以上に達することもあるが、沿岸部では海風により多少和らぐ。

年間平均降水量は1200 mmから1600 mm程度であるが、地域差が大きい。南部のラノーン県や東部のトラート県など、山脈の風上側にあたる地域では年間4500 mmを超える降水量がある一方、中部平野の内陸部や最北部の山岳地帯の風下側では1200 mm未満と少ない地域もある。

近年、地球温暖化の影響により、異常気象の頻度が増加しており、海面上昇や極端な気象現象(洪水、干ばつなど)に対する脆弱性が指摘されている。

4.3. 生物多様性と環境

タイは豊かな生物多様性を誇り、多くの固有種を含む動植物が生息している。国土の約31%が国立公園や野生生物保護区などの保護地域に指定されており、2019年時点で156の国立公園、58の野生生物保護区、67の禁猟区、120の森林公園が存在する。これらの保護地域は、天然資源・環境省の国立公園・野生生物・植物保全局(DNP)によって管理されている。

しかし、経済発展に伴う森林破壊、農地拡大、密猟、大気汚染・水質汚染、プラスチックごみ問題などが深刻な環境問題となっている。特に、国の象徴でもあるアジアゾウの個体数は、かつて1850年には10万頭いたものが、象牙や皮革、最近では肉を目的とした密猟により、推定2,000~3,000頭にまで激減している。観光や労働目的での子象の捕獲や劣悪な飼育環境も問題視されている。トラやヒョウなどの大型ネコ科動物も毛皮目的で狩られ、多くの野生動物が食用や伝統薬の材料として違法に取引されている。バンコクの有名なチャトゥチャック・ウィークエンド・マーケットでは、依然として絶滅危惧種の販売が行われているとの指摘もある。

タイ政府は環境保全のための努力も続けており、環境パフォーマンス指数(EPI)では中程度の評価を得ているが、大気質、農業による環境負荷、エネルギー分野(特にCO2排出量)などには課題が残る。2019年の森林景観保全指数では172カ国中88位であった。再生可能エネルギーの導入や持続可能な開発への取り組みも進められているが、経済成長との両立が求められている。

4.4. 世界遺産

タイ国内には、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)によって登録された世界遺産が7件存在する(2024年7月時点)。

文化遺産

- アユタヤ歴史公園(1991年登録):かつてのアユタヤ王朝の首都であり、壮大な寺院や宮殿の遺跡群が残る。

- スコータイの歴史上の町と関連の歴史上の町(1991年登録):タイ族最初の独立王朝であるスコータイ朝の首都とその関連都市の遺跡群。

- バーンチエン遺跡(1992年登録):紀元前3600年から紀元後200年頃にかけての東南アジアにおける重要な先史時代の居住・文化遺跡。

- 古代都市シーテープと関連ドヴァーラヴァティー王国の記念物群(2023年登録):ドヴァーラヴァティー文化の重要な中心地であった古代都市の遺跡群。

- プー・プラバート歴史公園:ドヴァーラヴァティー時代のセーマ石群の伝統(2024年登録):独特な奇岩群と、その中に点在するドヴァーラヴァティー時代の仏教関連のセーマ石(結界石)群。

自然遺産

- トゥンヤイ-フワイ・カーケン野生生物保護区(1991年登録):東南アジア最大級の保護区の一つで、多様な動植物が生息する。

- ドンパヤーイェン-カオヤイ森林群(2005年登録):広大な森林地帯で、絶滅危惧種を含む多くの野生生物の生息地となっている。

これらの世界遺産は、タイの豊かな歴史、文化、自然を象徴しており、その保護と適切な管理が重要視されている。

5. 政治と政府

タイは立憲君主制国家であり、国王を元首とする。1932年の立憲革命までは絶対君主制であった。現行の2017年憲法の下、政治は議会制民主主義の枠組みで行われるが、実際には軍部によるクーデターが頻発し、軍政と民政が繰り返されてきた歴史を持つ。

5.1. 統治体制

タイの統治体制は、国王、議会、行政府(内閣)、司法府から構成される。

- 国王: 国王(現在はチャクリー王朝のラーマ10世)は国家元首であり、国民からの崇敬を集める象徴的存在である。憲法上、国王は統治権を行使しないが、タイ王国軍の最高司令官であり、仏教の擁護者とされる。実際には、タイ政治において国王と王室は極めて大きな影響力を持ち、政治危機の際には仲介役を果たすこともある一方、その権威は不敬罪によって厳格に保護されている。近年、不敬罪の適用や王室改革を巡る議論が活発化しており、人権状況における重要な争点となっている。

- 議会: 国民議会は両院制であり、人民代表院(下院)と元老院(上院)から構成される。下院議員は国民による選挙で選出され、定数は500名(小選挙区400名、比例代表100名)。上院議員は現行憲法下では軍政下で任命された議員が中心であったが、2024年に新たな制度(専門分野ごとの候補者による間接選挙)で200名が選出された。国会は法律の制定、予算の承認、内閣の監視などを行う。

- 行政府: 首相が行政の長であり、下院の指名に基づき国王が任命する。首相は最大35名の閣僚からなる内閣を組織し、国政を運営する。

- 司法府: 司法権は裁判所が担う。最高裁判所を頂点とする司法制度が確立されているが、政治的影響力からの独立性については度々疑問が呈されている。憲法裁判所は憲法判断を行い、政党解散命令など政治的に大きな影響力を持つ判断を下すことがある。

タイの政治は、2000年代以降、タクシン元首相支持派(通称「赤シャツ隊」)と反対派(通称「黄シャツ隊」)の対立が深刻化し、2006年と2014年の2度の軍事クーデターが発生した。2014年のクーデター以降、軍の影響力が強い政治体制が続き、市民的自由や政治的権利が制限される状況が懸念されている。2020年以降は、若者を中心とした大規模な民主化要求デモが発生し、王室改革を含む大胆な要求が掲げられた。2023年タイ総選挙では改革派の前進党が第一党となったが、保守派の抵抗により政権樹立には至らず、タクシン派のタイ貢献党を中心とする連立政権が発足した。しかし、その首相も憲法裁判所によって解任されるなど、政情は依然として不安定である。

人権状況に関しては、表現の自由、集会の自由、結社の自由の制限、特に不敬罪の厳格な適用が国際的な批判を浴びている。ヒューマン・ライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナルなどの国際人権団体は、タイにおける人権侵害について継続的に報告している。

5.2. 主要政党と選挙

タイの政党政治は、歴史的に軍部の介入やクーデターにより度々中断されてきた。多くの政党が結成されては解党を繰り返しており、政党の安定性や政策本位の政治が根付きにくい状況にある。

近年の主要政党としては、以下の勢力が挙げられる。

- タクシン派(保守・ポピュリスト系): タイ貢献党が代表的。農村部や低所得者層に強い支持基盤を持つ。過去にはタイ愛国党、国民の力党などが存在した。

- 反タクシン派(保守・王党派系): 民主党が長らく代表的な存在であったが、近年は勢力が低下。都市部の中間層やエリート層に支持されてきた。

- 軍部・保守派系: 国民国家の力党やタイ団結国家建設党など、軍部や保守支配層に近い政党。2014年クーデター以降の政治で大きな役割を果たした。

- 改革派・進歩派系: 前進党が代表的。若者層を中心に都市部で支持を拡大。民主主義の強化、軍の影響力排除、社会改革などを掲げる。かつては新未来党が存在したが、憲法裁判所により解党された。

選挙制度は度々変更されており、下院議員選挙は小選挙区比例代表併用制が採用されることが多い。上院議員の選出方法も憲法によって異なり、任命制、間接選挙、直接選挙などが過去に採用されてきた。

タイの選挙は、買収や不正が指摘されることもあり、選挙結果を巡って政治的対立が激化することも少なくない。軍部は、治安維持や国家の安定を名目に、歴史的に何度も政治に介入しており、クーデターによって選挙で選ばれた政権を転覆させてきた。2014年のクーデター以降に制定された2017年憲法は、上院議員の任命権や首相指名プロセスにおいて軍の影響力を温存させる構造となっており、民主化プロセスへの障害となっているとの批判がある。

政治的安定性の確保はタイの長年の課題であり、深い政治的分断、軍の役割、憲法や司法制度のあり方などが、今後の民主化の行方を左右する重要な要素となっている。

5.3. 行政区分

タイは中央集権的な国家であり、行政サービスは中央政府、地方政府(県)、地方自治体の3レベルに分かれている。国土は、76の県(จังหวัดチャンワットタイ語)と、特別行政区である首都バンコク都から構成される。バンコク都は県と同格の行政単位として扱われることが多い。

各県は、さらに郡(อำเภอアムプータイ語)、準郡(กิ่งอำเภอキンアムプータイ語、現在は廃止され郡に昇格)、そしてバンコク都の場合は区(เขตケートタイ語)に分けられる。郡や区は、さらに町(ตำบลタムボンタイ語)や村(หมู่บ้านムーバーンタイ語)に細分化される。

各県の知事(県知事)および郡の長(郡長)は、中央政府(内務省)によって任命される。地方自治に関しては、県レベルでは県行政機構(องค์การบริหารส่วนจังหวัดオーボーチョータイ語)、市町村レベルでは市(เทศบาลนครテーサバーンナコーンタイ語)、町(เทศบาลเมืองテーサバーンムアンタイ語)、村(เทศบาลตำบลテーサバーンタムボンタイ語)といった地方自治体が存在し、選挙によって首長や議会議員が選出される。バンコク都とパッタヤー特別市は、特別法に基づく独自の地方自治形態を持つ。

地理的な便宜や文化的なまとまりから、タイ全体を4~6つの地方(北部、東北部、中部、南部など)に区分することもあるが、これは行政上の公式な区分ではない。

5.4. 対外関係

タイの外交は伝統的に「風に靡く竹」と形容され、その柔軟性と実利主義で知られる。独立を維持するため、列強間の対立を利用し、いずれの勢力にも完全に支配されないバランス外交を展開してきた。

冷戦期には、共産主義の拡大を防ぐためアメリカ合州国と同盟関係を結び、東南アジア条約機構(SEATO)に加盟、朝鮮戦争やベトナム戦争にも派兵し、アメリカ軍基地の国内設置を許可した。しかし、ベトナム戦争終結とアメリカの東南アジアからの影響力低下を機に、外交方針を転換し、中ソ対立の状況下で中華人民共和国との関係改善を図り、近隣の共産主義国との関係正常化にも努めた。

タイは東南アジア諸国連合(ASEAN)の原加盟国であり、地域の安定と発展に積極的に関与している。経済、貿易、金融、政治、文化など多方面での地域協力を推進し、ASEAN内での影響力拡大を目指している。

2000年代以降、タイは国際舞台でより積極的な役割を担い、国際機関や地域機関への参加を深めている。アメリカ合州国とは主要な非NATO同盟国の関係にあり、東ティモール国際軍の平和維持活動にも部隊を派遣した。米州機構(OAS)や欧州安全保障協力機構(OSCE)といった地域機構との連携も模索している。

タクシン・チナワット首相時代には、中国、オーストラリア、バーレーン、インド、アメリカなどとの間で多くの自由貿易協定(FTA)交渉が開始された。タクシン政権はタイを地域リーダーと位置づけ、近隣の貧しい国々での開発プロジェクトを推進したが、一方でミャンマーの軍事政権との緊密な関係は議論を呼んだ。イラク戦争ではアメリカ主導の多国籍軍に参加し、2004年9月まで人道支援部隊を派遣した。アフガニスタンでの復興支援にも部隊を派遣したことがある。

隣国カンボジアとは、プレアヴィヒア寺院遺跡周辺の国境問題を巡って長年対立があり、2008年から2011年にかけては武力衝突も発生した。現在は国際司法裁判所の判決に基づき、沈静化している。

2014年の軍事クーデター以降、欧米諸国との関係が冷え込む一方、中国への傾斜を強めている。中国からの投資拡大や経済的影響力の増大は、一部で「経済的植民地化」への懸念も生んでいる。

2023年のイスラエル・ハマス軍事衝突に際しては、当初イスラエルへの攻撃を強く非難したが、後に中立的立場へと変更した。この紛争では、タイ国民28人が死亡した。

近年、タイ外交は、大国間の競争が激化する中で、伝統的なバランス外交を維持しつつ、経済的利益の確保と地域における役割の強化を目指している。しかし、国内政情の不安定さが外交政策の一貫性や国際的信頼に影響を与える可能性も指摘されている。

5.5. 軍事

タイ王国軍(กองทัพไทยコーンタップ・タイタイ語)は、タイ王国の軍事組織であり、タイ王国陸軍、タイ王国海軍、タイ王国空軍の三軍から構成される。その他、様々な準軍事組織も存在する。

国王は名目上の最高司令官(จอมทัพไทยチョームタップ・タイタイ語)であるが、実際の軍の管理・運営は国防省が担当し、国防大臣(内閣の一員)が指揮を執る。軍の最高指揮官はタイ王国軍総司令官である。

タイ軍の現役兵力は約30万6,000人、予備役兵力は約24万5,000人である。タイの国防予算は、2005年の約19.80 億 USDから2016年には約58.80 億 USDへとほぼ3倍に増加し、GDPの約1.4%を占める。2015年9月のクレディ・スイスの報告書によれば、タイの軍事力指数は世界で16位であった。

タイ軍は、国土防衛という主要任務に加え、人道支援任務にも従事しており、過去にはロヒンギャのミャンマーからマレーシアやインドネシアへの移送支援や、インドシナ難民危機における難民の安全確保と福祉提供などを行った。

憲法によれば、兵役は全てのタイ国民の義務である。21歳以上の男性を対象とした徴兵制度が依然として採用されており、教育レベルや予備役訓練の期間に応じて現役服務期間が異なる。3年以上の予備役訓練を修了した者は兵役を免除される。この徴兵制度は長年批判されており、その効果や価値について疑問視するメディアもある。徴兵された兵士が上級将校の個人的な使用人として扱われたり、軍の売店で事務員として働かされたりするといった疑惑も報じられている。2020年3月には、アムネスティ・インターナショナルが、タイ軍の徴兵兵士が制度化された虐待に直面しており、軍当局によって組織的に隠蔽されていると告発する報告書を発表した。

タイ軍の主な目的は、外部からの脅威よりも国内の脅威への対処であるとの批判的な見方もある。国内治安維持部隊作戦司令部(ISOC)はタイ軍の政治部門と呼ばれ、文民官僚機構と重複する社会的・政治的機能を有し、反民主的な任務も担っているとされる。軍はまた、人身売買への関与疑惑や高級将校昇進における縁故主義など、数多くの汚職事件で悪名高い。任命制の上院議員には100人以上の現役および退役軍人が含まれるなど、軍は政治に深く関与している。

2024年の世界平和度指数によれば、タイは世界で75番目に平和な国とされている。

6. 経済

タイ経済は、輸出依存度が高く、製造業、農業、観光業を主要な柱とする新興工業国である。過去には「東アジアの奇跡」と称される高度経済成長を遂げたが、アジア通貨危機以降は成長が鈍化し、近年は所得格差の拡大や政治の不安定さが経済の足かせとなっている。

6.1. 経済構造と主要指標

タイの国内総生産(GDP)は、2017年時点で約1.24 兆 USD(購買力平価ベース)であり、東南アジアではインドネシアに次ぐ第2位の経済規模を持つ。一人当たりGDPでは、シンガポール、ブルネイ、マレーシアに次いで東南アジア第4位である。輸出はGDPの3分の2以上を占め、主要輸出品目には自動車、コンピュータ、電気製品、米、繊維・履物、水産物、ゴム、宝飾品などがある。

2017年の実質経済成長率は3.9%で、2012年以来最も高い伸びを記録した。しかし、近年のCOVID-19パンデミックにおける大規模な財政出動により、公的債務残高は対GDP比で従来の60%から70%へと上限が引き上げられた。2024年現在、タイ経済は生産性の低迷、教育水準の課題、家計債務の高さ、民間投資の不振、経済成長の鈍化といった問題に直面しており、構造改革なしには今後数十年間、年率2%未満の低成長が続くと予測する経済調査グループもある。

| 名目GDP | 14.53 兆 THB (2016年) |

|---|---|

| GDP成長率 | 3.9% (2017年) |

| 消費者物価上昇率 | 0.7% (2017年) |

| コア物価上昇率 | 0.6% (2017年) |

| 就業率 | 68.0% (2017年) |

| 失業率 | 1.2% (2017年) |

| 公的債務総額 | 6.37 兆 THB (2017年12月) |

| 貧困率 | 8.61% (2016年) |

| 家計純資産 | 20.34 兆 THB (2010年) |

6.2. 主要産業

タイ経済は、農業、製造業、観光業という三つの主要な柱によって支えられている。

6.2.1. 農業と天然資源

農業は伝統的にタイ経済の基盤であり、労働人口の約49%(1980年には70%)が従事している。最も重要な作物は米であり、特にジャスミン米は高品質で知られ、長らく世界最大の米輸出国であったが、近年インドやベトナムにその地位を譲っている。その他、天然ゴム(世界最大の生産・輸出国)、キャッサバ、サトウキビ、トウモロコシ、果物(マンゴー、ドリアン、マンゴスチン、パイナップルなど)の生産も盛んである。

漁業も重要な産業であり、特にエビの養殖は輸出の大きな部分を占める。林業はかつて盛んであったが、森林破壊の進行により現在は厳しく規制されている。

天然資源としては、スズ(かつては世界有数の産出国)、タングステン、天然ガス、亜炭、蛍石などがある。

農業従事者の権利保護や、農薬使用による環境汚染、水資源の枯渇といった環境への影響が課題となっている。政府は、農家の所得向上や持続可能な農業への転換を目指した政策を進めているが、気候変動の影響や国際市場の価格変動など、不安定要素も多い。

6.2.2. 製造業と輸出

タイは東南アジアにおける主要な工業国の一つであり、製造業は経済成長の大きな推進力となってきた。特に自動車産業は東南アジア最大であり、世界の生産拠点としても重要な位置を占める。日系メーカーを中心に多くの外国企業が進出し、国内販売および輸出向けにピックアップトラックや乗用車を生産している。2012年には、2ドアピックアップトラックへの優遇税制(乗用車17-50%に対し3-12%)により、アメリカに次ぐ世界第2位のピックアップトラック消費国となった。2014年には、ピックアップトラックがタイの全車両新規販売台数の42%を占めた。

電子部品・電気製品産業も重要な輸出産業であり、ハードディスクドライブ(HDD)、集積回路(IC)、家電製品などが生産されている。その他、繊維・衣料品、宝飾品、加工食品なども主要な輸出品目である。

2022年のタイの物品輸出額は約2900.00 億 USD、輸入額は約3050.00 億 USDであった。

労働者の権利や労働環境の改善は、製造業における重要な課題である。低賃金、長時間労働、労働安全衛生の問題などが指摘されており、特に移民労働者の権利保護は喫緊の課題となっている。サプライチェーンにおける人権尊重や環境配慮への国際的な要求も高まっている。

6.2.3. 観光

観光業はタイ経済の約6%を占める重要な柱である。パンデミック前、タイは国連世界観光機関(UNWTO)の集計による世界観光ランキングで世界第8位の訪問国であった。2019年には、3,980万人の外国人観光客を受け入れ、イギリスやドイツを上回り、国際観光収入では605.00 億 USDで世界第4位であった。

タイは2013年に東南アジアで最も多くの観光客が訪れた国であった。観光収入がタイのGDP(12兆バーツ)に直接貢献する額は、9%(1兆バーツ、2013年)から16%と推定されている。観光の間接的な効果を含めると、タイのGDPの20.2%(2兆4,000億バーツ)を占めると言われている。

アジアからの観光客は主にバンコクとその周辺の歴史的、自然的、文化的観光地を訪れる。一方、欧米からの観光客はバンコクとその周辺地域だけでなく、南部のビーチや島々にも多く訪れる。北部は多様な少数民族や森林に覆われた山々があり、トレッキングやアドベンチャートラベルの主要な目的地となっている。最も観光客が少ない地域はイーサーン地方である。外国人観光客に対応するため、主要な観光地には観光警察署が設置され、緊急電話番号も用意されている。

タイは医療観光においても世界の主要な目的地の一つであり、2018年には250万人以上の観光客が医療目的で訪れ、アジアでは第1位となっている。特に性別適合手術や美容整形が盛んである。2010年から2012年にかけて、医療観光客の90%以上が性別適合手術のためにタイを訪れた。

タイにおける売買春とセックスツーリズムも、事実上経済の一部を形成している。2003年に発表されたある推定では、この産業は年間43.00 億 USD、タイ経済の約3%に相当するとされている。観光客が使う金額の少なくとも10%が性産業に費やされていると考えられている。

観光開発は地域社会や環境に大きな影響を与える。オーバーツーリズムによる自然破壊、文化財の劣化、地域住民の生活への影響、水不足、廃棄物処理の問題などが指摘されている。持続可能な観光への転換が求められており、観光客の分散化、環境負荷の低減、地域社会への利益還元などが課題となっている。

6.2.4. 非公式経済

タイでは、露天商、非正規雇用、日雇い労働など、公式統計には現れない非公式経済(インフォーマル・エコノミー)が大きな規模を占めている。2012年の推定では、タイの労働力人口の62.6%が非公式労働者であるとされている。タイ労働省は、非公式労働者を「国内の労働者保護法(LPA)の下で被雇用者としての地位を持たない、非公式経済で働く個人」と定義している。

タイの非公式経済は、過去60年間にわたり、農業中心経済から工業・サービス経済へと徐々に移行する過程で著しく成長してきた。1993年から1995年の間に、タイの労働力人口の10%が農業部門から都市部や工業部門、特に製造業へと移動した。1988年から1995年の間に、タイのGDPが3倍になるにつれて、国内の工場労働者の数は200万人から400万人に倍増したと推定されている。

1997年のアジア通貨危機はタイ経済に大きな打撃を与えたが、IMFや世界銀行からの融資を受ける条件として構造調整改革(民営化の推進、貿易自由化、公共財・公益事業への連邦補助金の削減、農産物価格支持の廃止、公正賃金・労働条件に関する規制緩和など)が実施された結果、広範な規制緩和の下で工業部門は拡大を続けた。多くの移住農民は、労働規制がほとんどなく、しばしば搾取的な条件のスウェットショップや工場で仕事に就いた。

エンターテイメント、ナイトライフ、性産業における非公式労働は、性的搾取や人身売買の被害に遭うといった更なる脆弱性に直面している。2012年の調査では、非公式労働者の64%が小学校以上の教育を修了していなかった。多くの非公式労働者は移民でもあり、その一部しか国内での法的地位を有していない。非公式労働部門は労働者保護法(LPA)の下では認識されていない。タイの社会保障政策は、労働災害、失業、退職保険に対して非公式労働者を保護できていない。多くの非公式労働者は雇用契約を結んでおらず、生活賃金を得られていない。近隣諸国からの数万人の移民が、特に奴隷のような労働条件が報告されている漁業など、一部の産業で搾取に直面している。

非公式経済は、タイ経済の柔軟性や雇用吸収力に貢献している側面もあるが、労働者の権利保護、社会保障の欠如、税収の損失、劣悪な労働環境といった多くの課題を抱えている。これらの問題に対処し、非公式経済で働く人々の生活向上を図ることが、タイ社会全体の安定と発展にとって重要である。

6.3. 所得分配と貧困

タイは経済成長を遂げてきた一方で、国内の所得格差と貧困の問題は依然として深刻である。

2016年におけるタイの成人一人当たりの富の中央値は1469 USDであった(2010年は605 USD)。2016年の人間開発指数(HDI)では87位、不平等調整済みHDIでは70位であった。

2017年のタイの世帯月収中央値は2.69 万 THBであった。所得上位20%の世帯が全所得の45.0%を占める一方、下位20%の世帯のシェアは7.1%に過ぎなかった。所得下位40%に属する2,690万人は、月収5344 THB未満で生活していた。2013年から2014年の政治危機の際には、反政府デモ隊(PDRC)の参加者の多く(32%)が月収5.00 万 THB以上であったのに対し、親政府デモ隊(UDD)の参加者の多く(27%)は月収1.00 万 THB~2.00 万 THBであったという調査結果もある。

2014年、クレディ・スイスは、タイがロシア、インドに次いで世界で3番目に不平等な国であると報告した。上位10%の富裕層が国の資産の79%を、上位1%が58%を保有していた。タイの最も裕福な50家族の純資産総額は、GDPの30%に相当した。タイ銀行の報告によれば、2006年から2016年にかけて、タイの上位5%の大企業が国内の全法人収入の85%を占め、輸出産業に従事する企業は全体のわずか6%であったが、これがGDPの60%を構成していた。

2016年には581万人が貧困線以下で生活しており、「準貧困層」を含めると1,160万人(人口の17.2%)に達した。地域別に見ると、貧困層の割合は東北部で12.96%、南部で12.35%、北部で9.83%であった。2017年には、社会福祉(年間所得10万バーツ未満が条件)の申請者が1,400万人に上った。2023年第1四半期におけるタイの家計債務総額は14.60 兆 THB(GDPの89.2%)であり、一世帯当たりの平均債務額は約50.00 万 THBであった。2016年には、国内に推定3万人のホームレスが存在した。

これらの数値は、タイにおける深刻な所得格差と、多くの人々が直面する経済的困難を示している。社会的弱者への支援、地域格差の是正、教育や雇用の機会均等、累進課税制度の強化など、格差是正と貧困削減に向けた包括的な政策が求められている。

6.4. 科学技術

タイは、世界知的所有権機関(WIPO)が発表するグローバル・イノベーション・インデックスにおいて、2024年時点で41位にランクされている。高等教育・科学・研究・イノベーション省およびその関連機関が、タイにおける科学技術および研究開発を監督している。タイ国家研究評議会によれば、2019年時点で、タイはGDPの1.1%を科学の研究開発に投じており、同年の研究開発従事者(常勤換算)は166,788人を超えていた。

タイの科学技術は、特に応用研究において発展が見られる。農業、食品加工、医療、自動車、電子部品などの分野で、技術革新と産業競争力の強化が図られている。政府は「タイランド4.0」構想を掲げ、デジタル経済への移行、イノベーション主導型経済の実現を目指し、研究開発投資の拡大、人材育成、スタートアップ支援などを推進している。

しかし、基礎研究の層の薄さ、研究開発人材の不足、産学連携の弱さ、イノベーションを生み出すエコシステムの未成熟さなどが課題として指摘されている。また、科学技術の発展が、環境負荷の増大や新たな社会格差を生み出す可能性も懸念されており、持続可能性と包摂性を考慮した技術開発と社会実装が求められている。

近年では、宇宙技術(人工衛星開発など)、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、人工知能(AI)、再生可能エネルギー技術などの分野で、国家的な研究開発プロジェクトが進められている。

7. 社会基盤

国家の発展と国民生活の向上に不可欠な社会基盤は、交通網、エネルギー供給、通信網など多岐にわたる。タイはこれらの分野で一定の発展を遂げてきたが、地域差や新たな課題も抱えている。

7.1. 交通

タイの交通システムは、道路、鉄道、航空、水運など多様な手段から構成されている。

7.1.1. 道路交通

タイの道路網は総延長約39.00 万 kmに及び、高速道路や国道が主要都市間を結んでいる。2017年時点で、登録車両数は3,700万台を超え、そのうち2,000万台がオートバイであった。都市部、特にバンコク首都圏では、多数の有料高速道路が整備されているが、慢性的な交通渋滞は深刻な問題となっている。

公共交通機関としては、路線バスが都市部および地方都市間の主要な移動手段である。バンコクでは、エアコン付きのメータータクシー(2018年時点で全国80,647台登録)が普及しているほか、トゥクトゥク(三輪タクシー)、オートバイタクシー、ソンテウ(小型トラック改造の乗り合いバス)などが特徴的な交通手段として利用されている。バンコクからは114路線、4,125台以上の公共バンが運行されている。

7.1.2. 鉄道交通

タイ国有鉄道(SRT)が全国の鉄道路線を運営しており、総延長は約4507 km(2024年時点、全てメーターゲージ)。その大部分(約2847 km)は単線であるが、バンコク周辺の重要区間では複線化(約1090 km)や三線化(約107 km)が進められている。都市間輸送の主要ターミナルは、クルンテープ・アピワット中央駅とフワランポーン駅(バンコク駅)である。

バンコク首都圏では、都市鉄道として以下の4つのシステムが運行されている。

- BTSスカイトレイン:高架鉄道。

- MRT:地下鉄および高架鉄道。

- SRTレッドライン:都市近郊鉄道。

- エアポート・レール・リンク:スワンナプーム国際空港と都心を結ぶ空港連絡鉄道。

過去には、ラヴァリン・スカイトレイン計画やバンコク高架道路・鉄道システム計画(ホープウェル計画)といった2つの都市鉄道計画が失敗に終わったが、1994年に閣議決定された「バンコク首都圏大量輸送システムマスタープラン」に基づき、1995年から現在の都市鉄道網が整備されてきた。

7.1.3. 航空交通

タイには2012年時点で103の空港があり、うち63空港が舗装滑走路を持つ。主要な国際空港はバンコクのスワンナプーム国際空港であり、東南アジアのハブ空港の一つとして機能している。その他、ドンムアン空港(バンコク、主に格安航空会社)、チェンマイ国際空港、プーケット国際空港などが主要な空港である。

主要な航空会社としては、国営のタイ国際航空のほか、バンコク・エアウェイズ、タイ・エアアジア、タイ・ライオン・エア、ノックエアなどがある。

7.1.4. 水上交通

バンコクはかつて「東洋のヴェネツィア」と称されるほど運河が発達しており、水上交通が重要な役割を果たしていた。現在もチャオプラヤー川や一部の運河では、チャオプラヤー・エクスプレスなどの水上バスや渡し船が市民や観光客の足として利用されており、道路渋滞を避ける有効な交通手段となっている。

7.2. エネルギー

2014年時点で、タイの発電量の75%は天然ガスに依存していた。石炭火力発電が約20%を占め、残りはバイオマス、水力、バイオガスなどであった。タイはASEAN諸国の中で最大のガス輸入国(重量ベース)である。2022年には、タイの石油およびガス生産量はそれぞれ19%および17%減少した。

政府は2018年に「代替エネルギー開発計画2018-2037(AEDP2018)」を策定し、2037年までに再生可能エネルギーによる発電設備容量を約3.00 万 MWに増加させる目標を掲げている。太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などの導入が進められているが、エネルギー供給の安定性確保やコスト、環境への配慮などが課題となっている。原子力発電の導入も検討されているが、国民の反対もあり具体的な計画は進んでいない。

7.3. 通信

電話、インターネット、モバイル通信はタイ全土で広く普及している。

固定電話の普及率は低下傾向にある一方、携帯電話の普及率は非常に高い。2020年時点で、携帯電話契約数は人口を上回っており、スマートフォンが主流となっている。主要な携帯電話事業者としては、AIS (Advanced Info Service)、TrueMove H、DTAC (Total Access Communication) がある。5Gサービスも都市部を中心に展開が進んでいる。

インターネットの普及も急速に進んでおり、2021年時点でインターネット利用者は人口の約85%に達している。ブロードバンド接続は都市部では一般的であり、地方でも徐々に整備が進んでいる。公共のWi-Fiアクセスポイントも多くの場所で提供されている。

一方で、タイ政府によるインターネット検閲や情報統制は、表現の自由に関する懸念を引き起こしている。特に、王室に対する批判的な内容や、国家の安全保障に関わるとされる情報については、ウェブサイトのブロッキングやソーシャルメディアの監視が行われている。コンピュータ犯罪法が広範に適用され、政府批判や不敬罪に問われるケースも報告されている。

8. 人口

タイの人口は、多様な民族、言語、宗教が共存する社会を形成している。近年は少子高齢化が急速に進んでおり、社会経済への影響が懸念されている。

8.1. 人口統計

2023年時点のタイの推定人口は約7,170万人である。1909年の最初の国勢調査では人口820万人であった。タイの人口は主に地方に集中しており、特に中部、東北部、北部の稲作地帯に多い。2010年時点で、都市人口の割合は約44.2%であり、1990年の29.4%、2000年の31.1%から徐々に増加している。

政府主導の家族計画プログラムにより、人口増加率は1960年の3.1%から現在(2023年)は約0.4%へと劇的に低下した。1970年にはタイの平均世帯人数は5.7人であったが、2022年には3人に減少した。現在、人口の20%以上が60歳以上であり、出生率も低く、経済的課題を引き起こしている。男女比は1.05で、男性がわずかに多い。

高齢化の急速な進行は、労働力不足、社会保障制度への負担増、医療費の増大といった問題を引き起こしており、年金制度の改革、高齢者向けケアサービスの充実、生産性の向上などが喫緊の課題となっている。

8.2. 民族

2010年の統計によれば、タイ国民の大多数(95.9%)をタイ族が占める。残りの4.1%は、ビルマ人(2.0%)、その他(1.3%)、不明(0.9%)である。

遺伝学的研究によれば、現在のタイの諸民族は多様な起源を持ち、北部のコン・ムアン(ラーンナー人)は中国南部のタイ系民族と近縁であり、東北部のイーサーン人はタイ系と複数のオーストロアジア語族系民族の混血、中部および南部のタイ人(かつてのシャム人)はモン族と強い遺伝的共通性を持つとされる。

タイ政府が2011年に国連人種差別撤廃委員会に提出した報告書によれば、タイ国内には62の民族集団が公式に認識されている。マヒドン大学の民族言語地図データ(1997年)に基づくと、中央タイ人(約65万人のコラート・タイ人を含む)が約2,065万人(当時の人口の34.1%)を占める。これに次ぐ規模の民族集団(40万人以上)は以下の通りである。

- ラオ族:1,508万人(24.9%)。これにはタイ・ラオ人(1,400万人)およびその他の小規模なラオ系グループ(タイ・ルーイ人40~50万人、ラオ・ロム人35万人、ラオ・ウィエン/クラン人20万人、ラオ・クラン人9万人、ラオ・ゲオ人3万人、ラオ・ティ人1万人)が含まれる。

- コン・ムアン(北部タイ人):600万人(9.9%)

- パク・タイ(南部タイ人):450万人(7.5%)

- クメール・ルー(北部クメール人):140万人(2.3%)

- マレー人:90万人(1.5%)

- ニャオ族:50万人(0.8%)

- プータイ族:47万人(0.8%)

- クイ族/クーイ族(スアイ族):40万人(0.7%)

- カレン族:35万人(0.6%)

タイの華人は、顕著な中国系祖先を持つ人々が人口の14%を占め、部分的に中国系の祖先を持つ人々は人口の最大40%に上るとされる。タイのマレー人は人口の3%を占め、残りはモン族、クメール人、そして様々な「山岳民族」で構成される。

近隣のミャンマー、ラオス、カンボジア、さらにはネパールやインドからの移民の増加により、2009年時点で非国民居住者の総数は約350万人に達し、2008年の推定200万人から増加している。イギリス人約4万1千人、オーストラリア人約2万人がタイに居住している。

タイは多民族国家であるが、タイ族中心の国民統合政策の歴史もあり、少数民族の権利や文化の保護、差別問題、多文化共生の実現が課題となっている。特に、山岳少数民族や深南部のマレー系住民などは、教育、医療、雇用の機会において不利な立場に置かれることがあり、人権擁護の観点からも改善が求められている。

8.3. 言語

タイの公用語はタイ語である。タイ語はタイ・カダイ語族に属し、ラオス語、ミャンマーのシャン語、そして中国南部の雲南省や海南省で話される多くの少数言語と密接に関連している。タイ語は教育と行政の主要言語であり、国中で話されている。標準語は中部タイ人の方言に基づいており、クメール文字から発展したアブギダであるタイ文字で書かれる。

タイ政府は62の言語を公式に認識している。国勢調査の目的では、タイ語の4つの方言が存在し、これらはタイ南部語やタイ北部語といった地域区分と部分的に一致する。

タイの少数言語の中で最大のものは、東北地方で話されるラオス語の方言であるイーサーン語である。最南部では、パタニ・マレー語がマレー系イスラム教徒の主要言語である。タイの華人人口によって様々な中国語の方言も話されており、潮州語が最も代表的である。多くの部族言語も話されており、モン語、クメール語、ムラブリ語などのオーストロアジア語族の言語、チャム語、モーケン語、ウラック・ラウォイ語などのオーストロネシア語族の言語、ラワ語、アカ語、カレン語などのシナ・チベット語族の言語、そしてプータイ語やセーク語などの他のタイ系言語が含まれる。モン語はミャオ・ヤオ語族に属し、現在は独立した語族と見なされている。

教育現場ではタイ語が主要な教授言語であるが、少数民族言語による教育の推進や、多言語状況への対応が課題となっている。

8.4. 宗教

タイで最も広く信仰されている宗教は上座部仏教であり、タイのアイデンティティと文化に不可欠な要素となっている。仏教への積極的な参加は世界で最も高い水準にある。タイは中国に次いで世界で2番目に仏教徒が多い国である。2018年のタイ国家統計局のデータによると、人口の93.46%が自らを仏教徒と認識している。

イスラム教徒はタイで2番目に大きな宗教集団を構成しており、2018年には人口の5.37%を占めた。イスラム教は主に国の最南端の県、すなわちパッターニー、ヤラー、サトゥーン、ナラーティワート、そしてソンクラー県の一部に集中しており、これらの地域の住民は主にマレー人であり、そのほとんどがスンナ派イスラム教徒である。2018年にはキリスト教徒が人口の1.13%を占め、残りの人口は主に都市部に住むヒンドゥー教徒とシーク教徒で構成されている。また、17世紀に遡る小さなユダヤ人コミュニティも存在する。

憲法は公式な国教を定めておらず、信教の自由を保障している。宗教的信条や慣行に基づく社会的な虐待や差別の広範な報告はない。タイの法律は、仏教徒、イスラム教徒、バラモン教-ヒンドゥー教徒、シーク教徒、キリスト教徒の5つの宗教グループを公式に認めている。しかし、一部の法律は、宗教的祝祭日におけるアルコール販売禁止など、仏教の慣行に触発されたものである。

信教の自由は憲法で保障されているものの、実際には仏教が優遇されており、他の宗教、特にイスラム教徒コミュニティとの間で時折緊張関係が見られる。深南部におけるマレー系イスラム教徒の分離独立運動は、宗教的要素も絡んだ複雑な問題となっている。

8.5. 教育

1995年、教育大臣であったスカウィット・ランスィットポンは、タイの教育改革計画を発表した。この改革は、それまでの約100年間の教育制度に続く画期的な動きと見なされた。2015年のタイの若年層識字率は98.1%であった。教育は、幼稚園、小学校、前期中等学校、後期中等学校、多数の専門学校、そして大学からなる学校制度によって提供されている。教育は14歳までが義務教育であり、政府は17歳までの無償教育を提供する義務を負っている。大学入学に関する問題は、長年にわたり常に変化し続けている。タイはまた、大学まで制服着用を義務付けている数少ない国の一つであり、これは現在も議論の的となっている。

2013年、情報通信技術省は、27,231校の学校が教室レベルで高速インターネットにアクセスできるようになると発表した。しかし、国の教育インフラは依然としてオンライン教育への準備が整っておらず、特に小規模校や遠隔地の学校は、COVID-19による規制によって特に大きな支障をきたした。

タイの高等教育機関の数は、過去数十年間で増加し、公式には156校となっている。タイのトップランキング大学はチュラーロンコーン大学とマヒドン大学である。タイの大学の研究成果は依然として比較的低いが、国の学術雑誌出版物は2011年から2016年の間に20%増加した。タイは、ASEAN諸国の中で英語を媒体とする私立国際学校の数が2番目に多い。大学入試のための学習塾が特に人気がある。

少数民族地域の学生は、標準化された国内および国際テストで一貫して低い得点を示す傾向がある。これは、教育資源の不均衡な配分、教員養成の弱さ、貧困、そしてテスト言語であるタイ語の能力の低さに起因する可能性が高い。2020年時点で、タイは英語能力において世界100カ国中89位にランクされていた。タイはASEANで3番目に人気のある留学先である。タイの国際学位取得学生数は、1999年から2012年の間に1,882人から20,309人へと9.7倍に増加した。国際学生のほとんどは、中国、ミャンマー、カンボジア、ベトナムなどの近隣諸国から来ている。

教育格差の是正、教育の質の向上、創造性や批判的思考力を育む教育への転換、そして民主主義社会を担う市民育成のための教育(民主主義教育)の推進が、タイの教育における重要な課題となっている。

8.6. 保健

タイは、2019年の世界195カ国における世界健康安全保障指数で世界第6位、アジア第1位にランクされ、世界のトップ10に入った唯一の開発途上国であった。タイには、ジョイント・コミッション・インターナショナル(JCI)によって認定された病院が62施設ある。2002年には、バムルンラード・インターナショナル病院がアジアで初めてこの基準を満たした病院となった。

保健医療はタイ王国保健省(MOPH)が所管しており、2009年の国の総保健医療支出はGDPの4.3%であった。非感染性疾患(生活習慣病)が罹患率および死亡率の主な原因となっている一方、マラリアや結核などの感染症、そして交通事故も重要な公衆衛生問題である。2022年には、タイの道路で14,737人が死亡した。

2018年12月、暫定議会は医療目的での大麻使用を合法化することを可決し、タイは東南アジアで初めて医療大麻の使用を許可した国となった。

タイはユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(国民皆保険制度)を達成しており、国民の医療アクセスは比較的良好である。しかし、都市部と地方部、富裕層と貧困層の間での医療サービスの質やアクセスにおける格差は依然として存在し、その是正が課題となっている。医療観光も盛んであり、質の高い医療サービスを求めて多くの外国人がタイを訪れる。

近年、COVID-19パンデミックへの対応を通じて、タイの公衆衛生システムの強靭さと課題が改めて浮き彫りになった。感染症対策の強化、医療人材の育成、地域医療の充実などが、今後の重要な取り組みとなる。

8.7. 主要都市

タイには多くの都市が存在するが、中でも首都バンコクは政治・経済・文化の中心であり、東南アジアを代表する国際都市の一つである。以下にバンコクを含む主要な都市をいくつか挙げる。

- バンコク(กรุงเทพมหานครクルンテープ・マハーナコーンタイ語):タイの首都であり最大の都市。正式名称は非常に長いことで知られる。チャオプラヤー川沿いに位置し、王宮、寺院、近代的な高層ビル、商業施設、そして活気あるストリートカルチャーが混在する。国際的な交通のハブでもあり、多くの観光客が訪れる。人口は約560万人(2020年、行政区域内)。都市圏人口は1,000万人を超える。

- ノンタブリー:バンコクの北に隣接する都市。バンコク首都圏の一部を形成し、住宅地や商業地が広がる。人口は約25万人(2020年、ノンタブリー市)。

- パーククレット:ノンタブリー県にある都市。バンコク首都圏の一部で、大規模な住宅地や商業施設がある。人口は約19万人(2020年、パーククレット市)。

- ハートヤイ(ハジャイ):タイ南部のソンクラー県にある最大の都市。南部地域の商業・交通の中心地であり、マレーシアとの国境に近い。人口は約15万人(2020年、ハートヤイ市)。

- チャオプラヤースラサック:チョンブリー県にある都市。東部臨海工業地帯に位置し、工業都市として発展。人口は約14.60 万 人(2020年)。

- スラートターニー:タイ南部の都市。サムイ島やパンガン島など、有名な観光地への玄関口。人口は約13万人(2020年、スラートターニー市)。

- ナコーンラーチャシーマー(コラート):タイ東北部(イーサーン地方)最大の都市。東北地方の交通・経済の中心地。人口は約12万人(2020年、ナコーンラーチャシーマー市)。

- チェンマイ:タイ北部の最大の都市。かつてのラーンナー王朝の首都であり、豊かな歴史と文化、美しい自然で知られる。多くの寺院や旧市街が残り、観光客に人気。人口は約12万人(2020年、チェンマイ市)。都市圏人口は約120万人。

- ウドーンターニー:タイ東北部の主要都市。ラオスとの国境に近く、交通の要衝。バン・チアン遺跡へのアクセス拠点でもある。人口は約12万人(2020年、ウドーンターニー市)。

- パッタヤー:チョンブリー県にある国際的なリゾート都市。ビーチ、エンターテイメント、ナイトライフで知られる。特別地方自治体。人口は約11.70 万 人(2020年)。

これらの都市は、それぞれの地域における経済、文化、交通の中心として機能しており、タイ全体の発展に貢献している。

9. 文化

タイの文化は、歴史的にインド、中国、カンボジア、その他の東南アジア諸国からの影響を受けながら、独自の豊かな伝統を育んできた。上座部仏教は国民生活のあらゆる側面に深く浸透しており、タイ人のアイデンティティ形成において中心的な役割を果たしている。

9.1. 伝統と慣習

タイの日常生活における礼儀作法や社会的慣習は、敬意と調和を重んじる文化的価値観を反映している。

- ワーイ(ไหว้ワーイタイ語):胸の前で両手を合わせ、頭を軽く下げるタイ式の伝統的な挨拶。相手の地位や年齢に応じて、手の高さや頭を下げる角度が異なる。年少者や社会的地位の低い者から先に行うのが一般的である。

- 頭部と足に関する禁忌:タイ文化では、頭部は最も神聖な部分、足は最も不浄な部分と考えられている。他人の頭に触れることや、足で人を指したり物を跨いだりすることは非常に失礼とされる。寺院や家に入る際には靴を脱ぐのがマナーである。

- 敬意の表現:年長者、僧侶、社会的地位の高い人、特定の職業の人々に対して敬意を払うことが重視される。これは、言葉遣い(敬語の使用)や行動に表れる。

- 王室文化:タイ王室は国民から深い崇敬を受けており、王室に関連する儀式や行事は国家的に重要な意味を持つ。国王や王族に対する敬意は、日常生活の様々な場面で見られる。

- 不敬罪との関連:国王、王妃、王位継承者、摂政に対する批判や侮辱は、不敬罪として厳しく罰せられる。この法律の存在は、表現の自由との関連で国内外から議論を呼んでいる。

- その他の慣習:公共の場での過度な感情表現は好まれず、穏やかで控えめな態度が美徳とされる。「マイペンライ」(ไม่เป็นไรマイペンライタイ語、「大丈夫」「気にしないで」の意)という言葉は、問題や困難に対して寛容に対処するタイ人の精神性を象徴する言葉としてよく使われる。

これらの伝統や慣習は、タイ社会の円滑な人間関係を維持するための重要な要素となっている。

9.2. 芸術

タイの視覚芸術は、主に仏教美術の影響を強く受けており、インド、クメール、スコータイ、アユタヤといった各時代の様式を取り入れながら独自の発展を遂げてきた。

- 伝統絵画:寺院の壁画(จิตรกรรมฝาผนังチッタガム・ファーパナンタイ語)や、仏伝図、ジャータカ(釈迦の本生話)、ラーマキエン(タイ版ラーマーヤナ)などを題材とした細密画が代表的である。伝統的なタイ絵画は、遠近法を用いず、画面内の要素の重要度に応じて大きさを変えて描かれる二次元的な表現が特徴であった。19世紀半ばに西洋の影響を受けて遠近法が導入され、クルア・イン・コーンのような僧侶画家がその先駆者となった。

- 彫刻:仏像彫刻が中心であり、青銅、石、木、漆喰など様々な素材が用いられる。各時代ごとに特徴的な様式が見られ、スコータイ様式の優美な仏像、アユタヤ様式の華麗な装飾を施した仏像などが知られている。仏像以外では、寺院の破風や扉を飾るガルーダ、ナーガ、キンナリー(半人半鳥の神話上の生物)などの彫刻も多く見られる。

- その他の工芸美術:漆器(ラーイロットナームと呼ばれる金箔を用いた装飾が有名)、絹織物、銀細工、陶磁器(スコータイ窯、シーサッチャナーライ窯など)などもタイの伝統美術として高く評価されている。

現代アートの分野でも、伝統的なモチーフや技法を取り入れつつ、新しい表現を模索するアーティストたちが活躍している。

9.3. 建築

タイの建築は、その気候風土と宗教的背景を色濃く反映しており、特にワット(寺院)建築にその特徴が顕著に現れている。

- ワット(寺院)建築:タイの寺院は「ワット」と呼ばれ、パーリ語の「ヴァータ」(囲い)に由来する。寺院は通常、俗世と聖域を分ける壁で囲まれている。ワットの主要な構成要素には、本堂(อุโบสถウボーソットタイ語)、礼拝堂(วิหารウィハーンタイ語)、仏塔(เจดีย์チェーディータイ語、または พระปรางค์プラ・プラーンタイ語)、経蔵(หอไตรホー・トライタイ語)、鐘楼(หอระฆังホー・ラカンタイ語)、僧坊(กุฏิクティタイ語)などがある。屋根は急勾配で何層にも重なり、破風(หน้าบันナーバンタイ語)には精巧な彫刻や装飾が施されるのが特徴である。アユタヤ様式の寺院は、壮大さと豊かな装飾を特徴とし、マスターヘッドから伸びる軒は少ない。一方、ラーンナー様式の寺院は、より簡素で力強い印象を与える。

- 王宮建築:バンコクの王宮(พระบรมมหาราชวังプラボーロマハーラーチャワンタイ語)は、タイの伝統建築技術の粋を集めた壮麗な建造物群であり、ワット・プラケーオ(エメラルド寺院)を併設している。

- 伝統家屋:タイの伝統的な高床式の家屋(เรือนไทยルアン・タイタイ語)は、熱帯の気候に適応した構造を持つ。風通しを良くし、洪水を避けるために高床になっており、屋根は急勾配で雨水を素早く流す。チーク材などの木材が主に使用される。地方によって様式に違いが見られる。

近代以降は西洋建築の影響も受け、コロニアル様式や現代建築の建物も多く見られるようになったが、伝統的な建築様式は依然としてタイの文化的アイデンティティの重要な一部をなしている。

9.4. 文学

タイ文学は長い歴史を持ち、口承文学と書承文学の両方が発展してきた。

- 古代~スコータイ朝:初期の作品は口承が主であったが、スコータイ王国時代にはタイ文字が創製され、ラームカムヘーン大王碑文のような石碑文が重要な文学的・歴史的資料となっている。この時代の代表作としては、リタイ王によって1345年に書かれた仏教宇宙観を説く『ไตรภูมิพระร่วง』(ไตรภูมิพระร่วงトライプーム・プラルアンタイ語)がある。これは30以上の経典を参照した、タイ初の研究論文とも言える作品である。

- アユタヤ朝:多様な詩形が生まれ、叙事詩、抒情詩、宗教詩などが盛んに作られた。プラ・クラン(ホン)による『ラーチャーティラート』(モン族の年代記の翻訳)や、タンマティベート王子による船遊びの詩『กาพย์เห่เรือ』(กาพย์เห่เรือカップ・ヘー・ルアタイ語)などが有名である。また、インドの叙事詩『ラーマーヤナ』をタイ風に翻案した『ラーマキエン』の原型もこの時代に形成された。

- トンブリー朝:タークシン王自身も『ラーマキエン』の創作に貢献した。

- ラタナコーシン朝:初期には戦争や軍事戦略を扱った作品が多く見られた。ラーマ1世は学者たちを動員して『ラーマキエン』を完成させ、これがタイ文学の古典として後世に大きな影響を与えた。ラーマ2世は優れた詩人であり、ジャワ島の『パンジー物語』を基にした『イナオ』などを創作した。「ラタナコーシンの吟遊詩人」と称されるスントーン・プーは、この時代の最も著名な詩人であり、幻想冒険物語の長編叙事詩『プラ・アパイマニー』や、紀行詩(ニラート)の傑作を残した。

- 近代~現代:19世紀半ば以降、西洋文学の影響を受け、小説や短編小説が書かれるようになった。ラーマ6世は自ら戯曲を執筆し、翻訳も行うなど文学の振興に努めた。現代の代表的な作家としては、ククリット・プラモード、クラープ・サイプラディット(筆名シーブーラパー)、スウェーリヤー・シリシン(筆名ボタン)、チャート・コープチッティ、プラプダー・ユン、ドゥエンワッド・ピムワナなどが挙げられる。

タイ文学は、仏教思想、王室文化、民間伝承などを背景に、豊かな物語性と多様な表現形式を発展させてきた。

9.5. 音楽と舞踊

タイの伝統音楽と舞踊は、宮廷文化と庶民文化の中で育まれ、多様な形態を持つ。

- 伝統音楽:タイの伝統音楽は、主に3つの古典的な合奏形態に大別される。

- ピーパート(ปี่พาทย์ピーパートタイ語):管楽器(ピー・ナイなど)と打楽器(ラナート・エーク、コーン・ウォン・ヤイなど)を中心とする合奏で、宮廷儀式や舞踊劇の伴奏に用いられる。

- クルアン・サーイ(เครื่องสายクルアン・サーイタイ語):弦楽器(ソー・ドゥアン、ソー・ウー、チャケーなど)と打楽器(トーン・ラムマナーなど)を中心とする合奏で、より軽快で優美な響きを持つ。

- マホーリー(มโหรีマホーリータイ語):ピーパートとクルアン・サーイの楽器を組み合わせた、より大規模な合奏形態。小さな手シンバルであるチンが拍子を刻むのに用いられる。

- 古典舞踊:タイの舞踊は、精巧な衣装と優雅な動きが特徴である。

- コーン(โขนコーンタイ語):仮面を着用して演じられる舞踊劇で、主に『ラーマキエン』を題材とする。男性が演じることが多く、力強く様式化された動きが特徴。

- ラコーン(ละครラコーンタイ語):仮面を着用しない舞踊劇で、様々な物語を題材とする。コーンよりも優美で叙情的な動きが特徴。宮廷内で演じられたละครในラコーン・ナイタイ語と、より庶民的なละครนอกラコーン・ノックタイ語がある。

- リケー(ลิเกリケータイ語):より大衆的な演劇で、歌や踊り、即興の台詞を交えて演じられる。

- 民俗舞踊:タイ各地には、その地域の文化や生活を反映した多様な民俗舞踊がある。

- ラムウォン(รำวงラムウォンタイ語):円になって踊る集団舞踊で、祭りなどで広く踊られる。

- マノーラー(โนราマノーラータイ語):タイ南部の伝統舞踊劇。

- ラム・ムアイ(รำมวยラム・ムアイタイ語):ムエタイの試合前に行われる儀式的な踊り。師への敬意を表すワイクルー・ラムムアイもこれに含まれる。

これらの音楽と舞踊は、タイの祭りや儀式、日常生活の中で重要な役割を果たし、国の文化遺産として受け継がれている。

9.6. 食文化

世界的に有名なタイ料理は、辛味、酸味、甘味、塩味、苦味の五つの味が複雑に調和した独特の風味が特徴である。

- 特徴と主要な食材:ニンニク、唐辛子、ライム果汁、レモングラス、コリアンダー(パクチー)、ガランガル(カー)、ココナッツミルク、ナンプラー(魚醤)、パームシュガーなどが頻繁に使用される。主食は米であり、特にジャスミン米(カオ・ホーム・マリ)が好まれる。

- 代表的な料理:

- トムヤムクン(ต้มยำกุ้งトムヤムクンタイ語):エビを使った辛くて酸っぱいスープ。世界三大スープの一つとも言われる。

- パッタイ(ผัดไทยパッタイタイ語):米麺の焼きそば。甘酸っぱい味付けが特徴。

- グリーンカレー(แกงเขียวหวานゲーンキャオワーンタイ語):緑唐辛子とココナッツミルクを使ったスパイシーなカレー。

- ソムタム(ส้มตำソムタムタイ語):青パパイヤのサラダ。辛味、酸味、塩味、甘味が混ざり合う。

- マッサマンカレー(แกงมัสมั่นマッサマンカレータイ語):イスラム風のカレーで、カルダモン、シナモンなどのスパイスが特徴。

- カオニャオ・マムアン(ข้าวเหนียวมะม่วงカオニャオ・マムアンタイ語):もち米とマンゴーのデザート。ココナッツミルクをかけて食べる。

- 地域ごとの特色:

- 中部:洗練された宮廷料理の影響を受け、マイルドな味付けのものも多い。

- 北部:もち米を主食とし、ハーブやスパイスを多用した料理が特徴。カオソーイ(カレーラーメン)など。

- 東北部(イーサーン):辛味が強く、発酵食品(プラーラーなど)をよく用いる。ソムタムやラープが有名。

- 南部:ココナッツミルクやターメリックを多用し、辛味が強い料理が多い。魚介類も豊富。

- 食文化:

- 屋台料理(อาหารริมทางアーハーン・リムターンタイ語):タイの食文化を代表するもので、安くて美味しい様々な料理が楽しめる。バンコクは「世界の屋台料理の首都」とも呼ばれる。

- 食事のマナー:通常、スプーンとフォークを使って食事をする。スプーンでご飯と料理をすくい、フォークは料理をスプーンに乗せる補助として使う。麺類は箸で食べることもある。

2017年、CNN Travelのオンライン投票「世界のベストフード50」では、7つのタイ料理がランクインし、他国よりも多くの料理が選ばれた(トムヤムクン4位、パッタイ5位、ソムタム6位、マッサマンカレー10位、グリーンカレー19位、タイ風チャーハン24位、ムー・ナムトック36位)。デザート部門でも、カオニャオ・マムアンとทับทิมกรอบタップティム・クローブタイ語が選ばれた。

9.7. 大衆文化と娯楽

現代のタイでは、伝統文化と並んで多様な大衆文化や娯楽が楽しまれている。

- タイ映画:タイ映画は東南アジアで広く輸出・上映されており、独自のアイデンティティを確立している。アクション映画(トニー・ジャー主演の『マッハ!!!!!!!!』シリーズなど)、ホラー映画(『心霊写真』など)、コメディ映画、ロマンス映画など、様々なジャンルの作品が制作されている。近年では、2017年の『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』がアジア各国でタイ映画の興行記録を塗り替え、国際的に高い評価を得た。この映画は、第27回スパンナホン賞で12部門を受賞し、第16回ニューヨーク・アジアン映画祭では審査員賞を受賞、世界興行収入は4200.00 万 USDを超えた。

- ドラマ(ラコーン)(ละครラコーンタイ語):タイのテレビドラマは、国内および近隣諸国で非常に人気がある。メロドラマ、歴史ドラマ、コメディなど、多様なジャンルの作品が放送されている。特に、近年ではボーイズラブ(BL)をテーマにしたドラマが国内外で大きなブームとなっている。

- ポピュラー音楽(T-POP):タイのポピュラー音楽は、伝統音楽の要素を取り入れつつ、西洋のポップスやロック、ヒップホップ、K-POPなどの影響も受けて多様な発展を遂げている。タタ・ヤン、ヴィオーレット・ウォーティア、そしてBLACKPINKのリサのように国際的に成功を収めるアーティストも登場している。

- その他の娯楽:ショッピングモールでの買い物、映画鑑賞、カラオケ、カフェ巡り、ナイトマーケット散策などが、若者を中心に人気のある娯楽である。また、伝統的な娯楽としては、影絵芝居(ナン・ヤイ、ナン・タムルン)や人形劇などがある。

これらの大衆文化や娯楽は、タイの人々の生活に彩りを与え、国内外の文化交流にも貢献している。エンターテイメント産業は、2011年にはタイ経済に21.00 億 USDのGDPを直接貢献し、86,600人の雇用を直接支援したと推定されている。

9.8. 祝祭

タイでは、仏教に関連する伝統的な祝祭や、王室に関連する祝日、そして季節の移り変わりを祝う祭りなど、年間を通じて様々な祝祭が行われる。

- ソンクラーン(สงกรานต์ソンクラーンタイ語):タイの旧正月で、毎年4月13日から15日にかけて祝われる。元々はバラモン暦の元旦を挟む3日間であったが、現在は日付が固定されている。仏像や年長者の手に水をかけて清める伝統的な儀式から発展し、現在では街中で水を掛け合う「水掛け祭り」として世界的に有名である。

- ローイクラトン(ลอยกระทงローイクラトンタイ語):陰暦12月(通常11月)の満月の夜に行われる、水の精霊に感謝し自らの罪や不運を洗い流すための祭り。バナナの葉や花で作った灯籠(クラトン)を川や運河に流す。チェンマイなどでは、コムローイ(熱気球)を空に放つイーペン祭りも同時に行われる。

- 仏教関連の祝祭日:

- 万仏節(マーカブーチャー):陰暦3月の満月の日。仏陀が1250人の弟子(全て阿羅漢)に偶然集まった際に説法を行ったことを記念する。

- 仏誕節(ウィサーカブーチャー):陰暦6月の満月の日。仏陀の生誕、悟り、入滅を祝う。

- 三宝節(アーサーンハブーチャー):陰暦8月の満月の日。仏陀が初めて説法を行い、最初の弟子が誕生し、仏法僧の三宝が揃ったことを記念する。

- 入安居(カオパンサー):三宝節の翌日から約3ヶ月間、僧侶が寺院に篭って修行に専念する期間の始まり。出安居(オークパンサー)は祝祭日ではない。

- 王室関連の祝日:

- チャクリー王朝記念日(4月6日):1782年のこの日にラーマ1世が即位し、チャクリー王朝を創設したことを記念する。

- 国王戴冠記念日(5月4日):現在のラーマ10世が2019年のこの日に正式に戴冠したことを記念する。

- 王妃誕生日(6月3日):現在のスティダー王妃の誕生日。

- 国王誕生日(7月28日):現在のラーマ10世の誕生日。

- 王太后誕生日(8月12日):シリキット王太后の誕生日。「母の日」(วันแม่แห่งชาติワンメーヘンチャートタイ語)でもある。

- プーミポン前国王記念日(10月13日):2016年のこの日に崩御したラーマ9世を記念する。

- チュラーロンコーン大王記念日(10月23日):1910年のこの日に崩御したラーマ5世を記念する。

- プーミポン前国王誕生日(12月5日):「父の日」(วันพ่อแห่งชาติワンポーヘンチャートタイ語)および「国家の日」(วันชาติไทยワンチャートタイタイ語)でもある。

- 憲法記念日(12月10日):1932年のこの日にタイ史上最初の憲法が施行されたことを記念する。

これらの祝祭は、タイの人々の信仰、伝統、歴史を反映しており、国民の生活に深く根付いている。

9.9. スポーツ

タイでは多様なスポーツが楽しまれており、国技であるムエタイから、国際的に人気のサッカーまで幅広い。

- ムエタイ(มวยไทยムエタイタイ語):立ち技格闘技で、パンチ、キック、肘打ち、膝蹴り、そしてクリンチ(首相撲)からの攻撃が特徴。「タイ式ボクシング」とも呼ばれ、タイの国技である。試合前にはワイクルー・ラムムアイという儀式的な踊りが行われる。国内外で高い人気を誇り、ブアカーオ・バンチャメーク、サーマート・パヤクァルン、アピデート・シットヒランなどが有名な選手である。

- サッカー:ムエタイを凌ぐ最も人気のあるスポーツとなっている。サッカータイ王国代表はAFCアジアカップに6回出場し、1972年には準決勝に進出した。同国は1972年と2007年(インドネシア、マレーシア、ベトナムと共催)にアジアカップを2度開催している。国内リーグ(タイ・リーグ1)も人気がある。

- バレーボール:急速に人気が高まっているスポーツの一つ。特に女子代表チームは、FIVB女子バレーボール世界選手権、FIVB女子バレーボールワールドカップ、FIVBバレーボールワールドグランプリ、アジア選手権(2度優勝)、AVCカップ(1度優勝)など、国際大会で活躍している。

- セパタクロー(ตะกร้อタクロウタイ語):籐で編んだボールを足、膝、胸、頭を使って相手コートに返す、バレーボールに似た球技。タイ発祥のスポーツであり、東南アジアで広く行われている。足だけで行うブカボールという類似の競技もある。

- ラグビー:成長著しいスポーツであり、ラグビータイ王国代表は世界ランキング61位に上昇した。タイは2005年に世界初の国際80ウェルター級ラグビートーナメントを開催した。

- ゴルフ:日本、韓国、欧米諸国からのゴルファーを惹きつけている。国内には200以上のワールドクラスのゴルフコースがある。

- バスケットボール:チャン・タイランド・スラマーズが2011年のASEANバスケットボールリーグで優勝した。バスケットボールタイ王国代表は、1966年アジア競技大会で銀メダルを獲得したのが最も成功した年であった。

主要な競技施設としては、ムエタイの殿堂であるルンピニー・スタジアム(バンコク)、1998年アジア競技大会のために建設されたタンマサート・スタジアム(バンコク)、そして約5万人の収容能力を持つタイ最大のスポーツアリーナであるラジャマンガラ競技場(バンコク)などがある。

9.10. 単位

タイでは、国際的に標準となっているメートル法が公式に使用されているが、日常生活や特定の分野では伝統的な単位も依然として併用されている。

- 伝統単位:

- 土地面積:ライ(ไร่ライタイ語、1ライ = 1600 m2)、ンガン(งานンガンタイ語、1ンガン = 400 m2 = 1/4ライ)、タランワー(ตารางวาタランワータイ語、1タランワー = 4 m2 = 1/100ンガン)などが使われる。

- その他、長さ(คืบクープタイ語:約25 cm、ศอกソークタイ語:約50 cmなど)や重さ(バーツ:約15 g、主に金や銀の計量に使用)などにも伝統単位が残っている。

- 仏滅紀元(พุทธศักราชプッタサッカラートタイ語、略して พ.ศ.ポーソータイ語):タイで公式に用いられる紀年法。仏陀の入滅の翌年を元年とする。西暦に543を加えた年となる(例:西暦2024年は仏暦2567年)。教育、公文書、契約書、新聞の日付表示などに広く使用されている。ただし、銀行業務や産業・商業分野では、西暦(キリスト紀元または共通紀元)の使用が標準的になりつつある。

これらの伝統単位や紀年法は、タイの文化や歴史と深く結びついている。