1. Early Life and Education

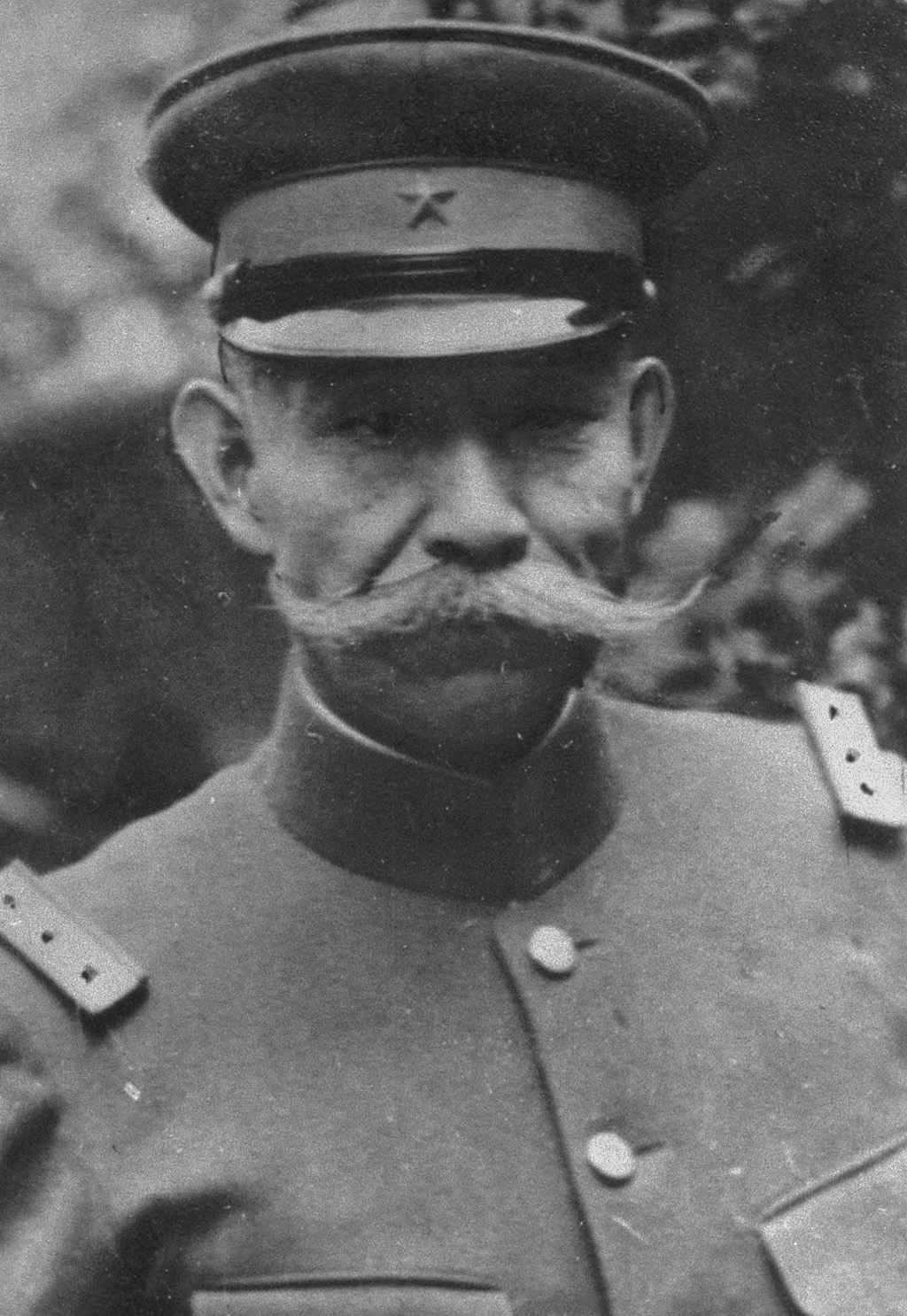

林銑十郎は、1876年2月23日に石川県金沢市小立野で生まれた。父は旧加賀藩士で、当時礪波郡郡役所の書記を務めていた林孜々郎、母は別所さはであった。林家はかつて加賀藩に仕えていた士族の家系である。彼の兄弟には、後に陸軍大佐となる次弟の林亮三と、東京市助役となった末弟の白上佑吉がいる。

林は金沢市尋常師範附属小学校に通った後、1894年7月に日清戦争が始まると、四高補充科を中退して士官候補生となり陸軍士官学校に入校した。1896年11月26日に同校を卒業している。

2. Military Career

林銑十郎の軍歴は、日清戦争勃発時の陸軍入隊から始まり、日露戦争での活躍、そして満洲事変における独断行動という、日本の帝国主義的拡張と軍国主義化の過程と深く結びついている。彼は陸軍のエリートコースを進みながらも、時に中央の命令に反する行動を取り、軍部内の派閥抗争にも巻き込まれていった。

2.1. Early Service and Education

1897年6月28日、林は歩兵少尉に任官され、金沢城に衛戍する歩兵第7聯隊に配属された。1899年11月17日に歩兵中尉に昇進。1903年には陸軍大学校第17期を45名中12番の成績で卒業し、エリート軍人としての道を歩み始めた。この期には、後に陸軍大将となる渡辺錠太郎(首席卒業)、畑英太郎、南次郎もいた。陸軍の人事は、陸士での成績より陸大出身者を優遇する方針であり、少尉任官から15年後の1912年7月時点では、陸士8期の歩兵少佐としては渡辺錠太郎(山縣有朋元帥副官)がトップ、林銑十郎(韓国駐箚軍司令部附)が3番、林弥三吉(獨国大使館武官補佐官)が12番とそれぞれ序列を上げていた。

陸大卒業後、1904年1月19日に歩兵大尉に昇進し、歩兵第6旅団副官として日露戦争に出征した。1908年12月21日には歩兵少佐、1914年1月20日には歩兵中佐、1917年8月6日には歩兵大佐へと順調に昇進を重ねた。1910年1月には韓国駐箚軍司令部附となる。1913年7月から1916年11月にかけて、独・英へ留学し、ベルリンでは後に親友となる真崎甚三郎歩兵少佐や永田鉄山歩兵大尉とも交流を深めた。帰国後、1916年11月15日に久留米俘虜収容所長に補された。大正末に東京湾要塞司令官(中将)になったころは予備役寸前かと思われたが、将官演習の成績が抜群だったことや、親友である真崎の援助で出世コースに返り咲いた。

2.2. Service in Wars and Major Commands

林は日露戦争において、金沢の第9師団隷下の歩兵第6旅団(旅団長・一戸兵衛少将)の副官として従軍し、旅順攻囲戦に参加した。旅順・盤竜山東砲台攻撃では、1904年8月22日の撤退命令を拒否し、残兵70名を率いて陣地を占領するという独断行動に出た。この功績により「鬼大尉」の名声を得て、第3軍司令官の乃木希典大将から個人感状を与えられた。このエピソードは、彼の軍人としての勇猛果敢さを示す一方で、後の「越境命令」にも繋がる独断専行の傾向を早くから示していた。

1918年7月24日に歩兵第57聯隊長(千葉県佐倉)に補され、1920年1月30日には技術本部附(臨時軍事調査委員)となる。1921年7月20日に少将に昇進し、陸軍士官学校予科長に補された。1923年6月から1924年9月にかけては、国際連盟陸海空軍問題常設諮問委員会に出席するためフランスに渡った。1925年には歩兵第2旅団長、1926年3月2日には中将に昇進し、東京湾要塞司令官に補された。1927年3月5日には陸軍大学校長、1928年8月10日には教育総監部本部長、1929年8月1日には近衛師団長と、順調に主要なポストを歴任した。この頃、長州閥の排除を掲げる佐官級エリートの集団「一夕会」において、林は荒木貞夫、真崎甚三郎と並んで護り立てるべき将軍の一人に挙げられている。

2.3. Mukden Incident and Manchurian Campaign

1930年12月22日、林は朝鮮軍司令官に補された。1931年9月18日に満洲事変が勃発すると、翌9月19日、林は天皇の奉勅命令や東京の中央政府からの許可を待たずに、独断で隷下の混成第39旅団(旅団長・嘉村達次郎少将)に鴨緑江渡河を命じ、満洲への進軍を指示した。この行動は「越境将軍」として彼の名を一躍有名にしたが、同時に陸軍刑法の「擅権ノ罪」に該当する重罪であった。現に、混成第39旅団の上部機関である第20師団の参謀長であった森五六歩兵大佐は、奉勅命令のない独断越境に悩み、旅団を3日間も新義州に足止めしたほどである。朝鮮軍参謀の神田正種中佐が陸軍中央の一部並びに関東軍参謀らと気脈を通じており、神田の御膳立てに林がのったというのが真相だという。林にとって鴨緑江渡河の決断は、ユリウス・カエサルのルビコン川渡河のそれに匹敵するものであった。一説では、賽は投げられたものの林は中央から越境追認の知らせが届くまで、食事も喉を通らなかったともいう。

この独断出兵は、日本の軍部が政府の統制を離れて暴走する転換点となり、満洲国建国へと繋がる日本の大陸政策の本格的な開始を意味した。内閣は当初、軍部の陰謀を調査しようとしたが、事態が手に負えないほど拡大したため、9月22日には朝鮮軍の越境を事後承認せざるを得なくなった。林のこの独断は、結果的に彼のキャリアを大きく開くことになったが、日本の民主主義と文民統制に対する軍部の深刻な逸脱を明確に示すものであった。

2.4. Senior Military Appointments

1932年4月11日、林は陸軍大将に進級。その後、陸軍三長官の一つである教育総監を兼任し、軍事参議官にも任命された。これは1932年から1934年までの期間である。1932年には勲一等瑞宝章、1934年には勲一等旭日大綬章を受章している。

3. Political Career

林銑十郎は軍人としての最高位に達した後、政治の世界へと転身し、陸軍大臣、そして内閣総理大臣という要職を歴任した。しかし、彼の政治的キャリアは、軍部の影響力が増大し、政党政治が衰退していく戦前期日本の政治状況を色濃く反映していた。

3.1. Army Minister

1934年1月、荒木貞夫陸相の辞任に伴い、真崎甚三郎への禅譲が画策されたが、参謀総長の閑院宮載仁親王元帥の強い勧めにより、1月23日に齋藤内閣の陸軍大臣(第25代)に就任した。閑院宮総長は、参謀次長時代の真崎が自身を軽んじたことから、真崎をよく思っていなかったとされる。林は引き続き岡田内閣でも陸相を務めた。この時期の陸軍の現役将官・佐官階級には加賀藩(加越能)ゆかりの出身者が多く占め、「加賀陸軍」と言われる隆盛を迎えた。

この時期の陸軍省は、軍務局長に永田鉄山少将を登用したことで、統制派と皇道派の抗争が激化した。林はかつて真崎と盟友関係にあったが、この頃には両者の関係に亀裂が生じており、林は佐賀閥(九州閥)の真崎と盟友であったことで出世街道を歩んできたが、真崎と距離を取るためには、閑院宮載仁親王(及び親王と同じ騎兵出身の南次郎系勢力)や中堅幕僚から圧倒的支持を集める永田鉄山ら統制派勢力の力を借りる必要があった。1935年7月、林は教育総監として陸軍人事に介入を繰り返していた皇道派の領袖である真崎甚三郎大将の更迭を実行した。この決定は、閑院宮総長や渡辺錠太郎大将の後押しを受けたものであり、当時は「大英断」と評価されたが、これが村中孝次歩兵大尉や磯辺浅一一等主計による怪文書配布(8月2日)とその免官処分、さらには永田鉄山軍務局長が白昼に斬殺された相沢事件(8月12日)、そして翌年の二・二六事件へと繋がっていくことになる。

永田軍務局長を失った林は、失意のうちに翌月9月5日には川島義之大将に陸軍大臣の職を譲った。皮肉にも、林は二・二六事件における襲撃対象から外れたが、真崎更迭に協力した同期の渡辺錠太郎教育総監は命を落としている。彼はまた、大日本回教協会の会長を務め、イスラム教に関心を示していたが、彼の全体的な行動は軍国主義の拡大を支持するものであった。

3.2. Prime Minister

1937年2月2日、林は第33代内閣総理大臣に就任し、林内閣を組織した。彼の内閣は発足当初から「二人三脚内閣」と揶揄されるほど閣僚の兼任が多く、林の性格からも世間からの評判も芳しくなかった。林は政党の派閥争いを超越した内閣を樹立しようと試み、閣僚に対し党籍離脱を要求したが、これは政党政治を無視し、軍部の影響力をさらに強めようとする試みと見なされた。

林内閣の政策は、特に目立った成果を上げることなく、わずか123日の在任期間に終わった。1937年2月から3月には外務大臣を、1937年2月から6月には文部大臣を兼任している。1937年6月4日、政党側から退陣を要求されていた林は、わずか24日の会期で衆議院を解散する「食い逃げ解散」という異例の手段に出て、その直後に総辞職した。彼の短い首相在任期間は、軍部の影響力拡大とそれに伴う政治の不安定化を示すものとなった。

3.3. Later Political Roles

首相退任後、林は1940年10月から内閣参議を務め、1940年から1941年にかけては枢密顧問の役割を担った。また、1942年5月には大日本興亜同盟の総裁に就任している。彼はイスラム教の諸事にも関心を持ち、自身はムスリムではなかったものの、大日本回教協会の会長を務め、在日回教徒のためのモスクや神学校の設立、協会誌『回教世界』の発刊などを支援した。

4. Ideology and Factionalism

林銑十郎の政治的・軍事的イデオロギーは、日本の拡張主義と軍部の派閥抗争の中で形成された。彼は軍の独断専行を容認し、結果的に日本の軍国主義化を推進する役割を果たした。

林は統制派の永田鉄山を軍務局長に登用し、皇道派の真崎甚三郎を更迭するなど、軍内部の権力闘争に深く関与した。この派閥抗争は相沢事件や二・二六事件といった暴力的な事件に発展し、日本の政治に深刻な影響を与えた。石原莞爾は、林大将を「我々が思いのままに猫にも虎にもできる」と評したとされ、これは林が統制派にとって都合の良い人物として利用された可能性を示唆している。

また、林は近衛文麿のイデオロギーに共鳴し、民主主義を否定して一党制を主張する軍部の思想を支持していた。これらの行動は、彼の軍事的業績が同時に日本の政治体制の反民主主義的変容に貢献したことを示している。大日本回教協会会長としての活動は、当時の日本の大東亜共栄圏構想における対イスラム圏政策の一環と見なされることもある。

5. Personal Life

林銑十郎は、林初治と結婚し、4男4女をもうけた。長男は錬作、次男は謙輔、三男は陸軍少佐の礪三、四男は陸軍大尉の錦平である。長女の純子は、元十二銀行頭取の中田清兵衛の長男中田勇吉の妻となった。四女の禌子(いし)は、警視総監や台湾総督府総務長官を歴任した斎藤樹の長男斎藤吉彦の妻である。

彼の末弟である白上佑吉は内務官僚となり、後に東京市助役を務めた。白上佑吉の息子である林の甥には、生物学者の白上謙一や武術研究者の白上一空軒がいる。

6. Death

林銑十郎は1943年1月半ば頃から風邪をこじらせ、その後軽微な脳内出血を発症した。東京都渋谷区千駄ヶ谷の自宅で療養していたが、病状が悪化し、意識を回復することなく1943年2月4日に死去した。享年66歳。葬儀は同月2月7日に、水野錬太郎を葬儀委員長として大日本興亜同盟葬として青山斎場で執り行われた。墓所は多磨霊園にある。

7. Evaluation and Legacy

林銑十郎のキャリアは、日本帝国主義の拡大期における軍人の権力増大と政治の不安定化を象徴している。彼の決断は日本の歴史に大きな影響を与え、その評価は功罪相半ばするものである。

7.1. Positive Assessments

軍人としての林は、日露戦争における旅順攻囲戦での独断行動と勇敢さで「鬼大尉」の異名をとり、乃木希典大将から個人感状を受けるなど、その武勇は高く評価された。陸軍大学校を好成績で卒業し、陸軍士官学校予科長、陸軍大学校長、教育総監部本部長、近衛師団長といった要職を歴任したことは、彼が陸軍のエリートコースを着実に歩んだ証であり、組織内での能力は認められていた。

7.2. Criticisms and Controversies

林のキャリアにおける最も批判されるべき点は、満洲事変勃発時に朝鮮軍司令官として奉勅命令なしに独断で部隊の満洲への越境を命じたことである。この行為は陸軍刑法に違反する重罪であり、政府の文民統制を著しく逸脱するものであった。この独断行動が事後承認されたことは、日本の軍部が政治的決定権を掌握していく端緒となり、その後の軍国主義の台頭と中国大陸への侵略を加速させる要因となった。

陸軍大臣としては、統制派と皇道派の激しい派閥抗争の中心に位置し、永田鉄山軍務局長の斬殺や二・二六事件といった、日本の政治を不安定化させた暴力的な事件の背景にあった対立に深く関与した。特に真崎甚三郎大将の更迭は、皇道派の反発を招き、後の軍事クーデター未遂事件へと繋がった。

内閣総理大臣としての林の短い在任期間も、政党政治の軽視と軍部の影響下の政治運営を示すものであった。特に「食い逃げ解散」は、議会制民主主義に対する彼の姿勢を批判的に評価される要因となっている。彼のこれらの行動は、日本の民主主義体制が弱体化し、最終的に第二次世界大戦へと突き進む道を舗装した主要な要因の一つとして、歴史的に批判の対象となっている。

8. Honors and Awards

林銑十郎は、その生涯を通じて数々の栄典を授与された。

- 位階**

- 正八位: 1897年10月15日

- 従七位: 1899年12月26日

- 正七位: 1904年3月22日

- 従六位: 1909年3月1日

- 正六位: 1914年3月10日

- 従五位: 1917年8月30日

- 正五位: 1921年8月30日

- 従四位: 1926年4月2日

- 正四位: 1929年9月2日

- 従三位: 1932年5月2日

- 正三位: 1934年5月15日

- 従二位: 1937年7月2日

- 正二位: 1943年2月4日(没時陞叙)

- 勲章**

- 功四級金鵄勲章・勲五等双光旭日章: 1906年4月1日

- 勲四等瑞宝章: 1913年5月31日

- 勲三等瑞宝章: 1915年11月7日

- 勲三等旭日中綬章: 1920年11月1日

- 勲二等瑞宝章: 1926年4月26日

- 勲一等瑞宝章: 1932年6月14日

- 勲一等旭日大綬章: 1934年4月29日

- 紀元二千六百年祝典記念章: 1940年8月15日

- 勲一等旭日桐花大綬章: 1943年2月4日(没時陞叙)

- 褒章**

- 明治三十七八年従軍記章: 1906年4月1日

- 大正三四年従軍記章: 1915年11月7日

- 記念章**

- 韓国併合記念章: 1912年8月1日

- 外国勲章**

- 大韓帝国 勲三等八卦章: 1910年8月28日

- 満洲国 満洲帝国皇帝訪日記念章: 1935年9月21日

9. Related Works and Influence

林銑十郎の生涯とキャリアは、後世において著作やメディア作品に描かれている。

- 著作**

- 『満洲事件日誌』まんしゅうじけん にっし日本語(みすず書房、1996年)ISBN 4-622-03800-5 - 高橋正衛による解説付き。

- 映画**

- 226(1989年、演:山村弘三)