1. 概要

武寧王(ぶねいおう、무령왕ムリョンワン韓国語、462年 - 523年)は、百済の第25代国王(在位:501年 - 523年)です。その治世は、高句麗に首都漢城を奪われ混乱した百済の国力を回復させ、社会的な安定と中央集権体制の強化を推進しました。また、中国の梁や日本との外交関係を拡大し、文化交流を促進したことでも知られています。武寧王は、対外的に不安定であった百済を再建し、その中興の祖と評価されています。彼の生涯と業績は、1971年に発掘された武寧王陵から出土した墓誌などの豊富な遺物によって詳細に裏付けられています。

2. 背景

武寧王の出生とその親族関係については、複数の歴史資料間で記述に食い違いが見られ、長らく学術的な議論の対象となってきました。これらの記録は、王の即位前の生涯や出自に対する異なる見解を提供しています。

2.1. 出生と両親

武寧王の出生については、百済と日本の主要な歴史書で異なる記述が見られます。彼の墓から出土した墓誌には、生年が462年と記されています。

『三国史記』と『三国遺事』は、武寧王を第24代国王である東城王の第2子としていますが、『日本書紀』では第21代国王蓋鹵王の子、または蓋鹵王の弟である昆支王の子とされています。特に『日本書紀』では、彼の母が蓋鹵王の后であり、妊娠中に昆支王と共に日本へ送られる途中、九州の加唐島で出産したと記録されており、このため「嶋君」(しまきし)または「斯麻王」(しまおう)と名付けられたと伝えられています。中国の『梁書』では、彼の姓を余、名を隆としています。

現代の学術研究では、武寧王の生年と東城王の生年が近接していることから、『三国史記』の「東城王の第2子」という記述には疑問が呈されており、武寧王が東城王の異母兄、すなわち昆支王の子である可能性が指摘されています。

2.2. 初期生涯

武寧王の幼少期については詳細な記録が少ないものの、『三国史記』は彼の容姿について、身長が約190 cm(8尺)と非常に高く、顔立ちも整っていたと記しています。また、『日本書紀』の記述に基づけば、彼は幼少期を日本で過ごし、王位に就く前には大和の地で「武」(たける)という名の王として統治していたという見方もあります。これは、彼が島で生まれたことから「嶋君」「斯麻王」と呼ばれ、日本との深い関係を示唆しています。

3. 在位期間

武寧王の治世は、百済が国力を回復し、中央集権体制を強化する重要な時期でした。彼は内外の課題に対し、積極的な軍事行動と巧みな外交政策で対応し、国内の統治体制にも大きな改革をもたらしました。

3.1. 即位

武寧王は、501年12月に先王である東城王が衛士佐平の苩加(백가ペクカ韓国語)によって暗殺された後、百済の首都熊津(現在の韓国公州市)で即位しました。即位後すぐに、苩加が加林城を拠点に反乱を起こしましたが、武寧王はこれを即座に鎮圧し、苩加を処刑してその遺体を白江に投じました。この迅速な対応により、王権の不安定な状況を克服し、統治の基盤を固めました。『日本書紀』は、東城王の暴虐な統治が貴族の反発を招き、暗殺の原因となったと伝えています。

3.2. 軍事活動

武寧王は、即位後まもなくから高句麗や靺鞨からの侵攻に直面しました。

- 501年**: 即位後すぐに、高句麗の水谷城を攻撃しましたが、成功しませんでした。

- 503年**: 靺鞨が高木城を攻撃しましたが、これを撃退しました。

- 507年**: 高句麗と靺靨の連合軍による攻撃を再び退け、北部国境には長嶺城を含む複数の防御柵を築き、防衛体制を強化しました。

- 512年**: 高句麗が加弗城と円山城を陥落させましたが、武寧王は自ら3000人の軍を率いて葦川北部で高句麗軍に壊滅的な打撃を与え、失地を回復しました。

- 523年**: 佐平仁宇と達率沙烏に命じて双峴城を築かせ、北部防衛線をさらに強化しました。

- 加耶への進出**: 高句麗との戦いで勢力均衡を確立した後、武寧王は加耶地域への進出を図り、任実郡や南原市方面から内陸部に東進し、蟾津江一帯を確保しました。新たに確保した地域には軍領や城主を派遣し、支配体制を固めました。

3.3. 外交政策

武寧王は、高句麗からの脅威に対抗するため、中国の梁王朝と日本との外交関係を積極的に強化しました。

- 対梁外交**:

- 512年**: 梁王朝へ最初の使節を派遣し、百済の国力回復を伝えました。

- 521年**: 再び梁へ使節を送り、高句麗に対する勝利を報告しました。これに対し、梁の武帝は武寧王に「使持節・都督百済諸軍事・寧東大将軍・百済王」という称号を授与しました。これらの称号は、武寧王陵から出土した墓誌にも刻まれており、百済の国際的地位の向上を示しています。

- 対日本外交**:

- 503年**: 日本の天皇に人物画像鏡を贈りました。

- 513年**: 五経博士の段楊爾を派遣し、百済の進んだ文化を伝えました。

- 516年**: 再び五経博士の漢高安茂を日本へ派遣し、文化交流を深めました。

- 任那四県割譲**: 『日本書紀』には、継体天皇6年(512年)に任那の上哆唎、下哆唎、娑陀、牟婁の四県が、そして7年(513年)に己汶と滞沙の地が倭国から百済に譲渡されたと記されています。これは百済と日本の緊密な関係を示唆するものです。

- 人質**: 505年には息子の斯我君(사아군サアグン韓国語)を、王族でない마나군マナグン韓国語の代わりに日本の武烈天皇のもとへ人質として送るなど、日本との関係維持に努めました。

3.4. 統治と改革

武寧王は、東城王暗殺後の混乱を収拾し、百済の国力強化と王権の安定化を図るために様々な統治改革を実施しました。

- 中央集権化の強化**: 地方行政組織である22の담로(담로タムロ韓国語)に王族を派遣し、直接統治させることで、地方に対する中央の支配力を強化しました。これにより、王族の勢力拡大と同時に、国家的な土木工事に必要な労働力を効率的に動員できるようになりました。

- 行政組織の改編**: 佐平制度を再編し、貴族を序列化して国政を分担させることで、新旧の貴族勢力を統制しました。これにより、無官の家臣も登用されるなど、より広範な人材が登用される道が開かれました。

- 国力回復**: これらの改革と積極的な軍事・外交政策により、武寧王の治世中に百済は混乱から立ち直り、強国としての地位を回復しました。

4. 遺産

武寧王の治世は、百済の歴史において極めて重要な転換点となりました。彼の業績は、国力の回復、社会の安定、そして対外関係の拡大に大きく貢献し、その歴史的評価は、後に発見された武寧王陵によって確固たるものとなりました。

4.1. 武寧王陵

武寧王陵は、1971年に忠清南道公州市松山里にある古墳群の中から偶然発見されました。この陵墓は、王と王妃が合葬された磚室墳であり、特にその中で発見された墓誌によって、埋葬者が武寧王と王妃であることが明確に特定されました。墓誌には「寧東大将軍百済斯麻王、年六十二歳、癸卯年(523年)五月丙戌朔七日壬辰崩」と記されており、武寧王の正確な生没年が判明する貴重な史料となっています。

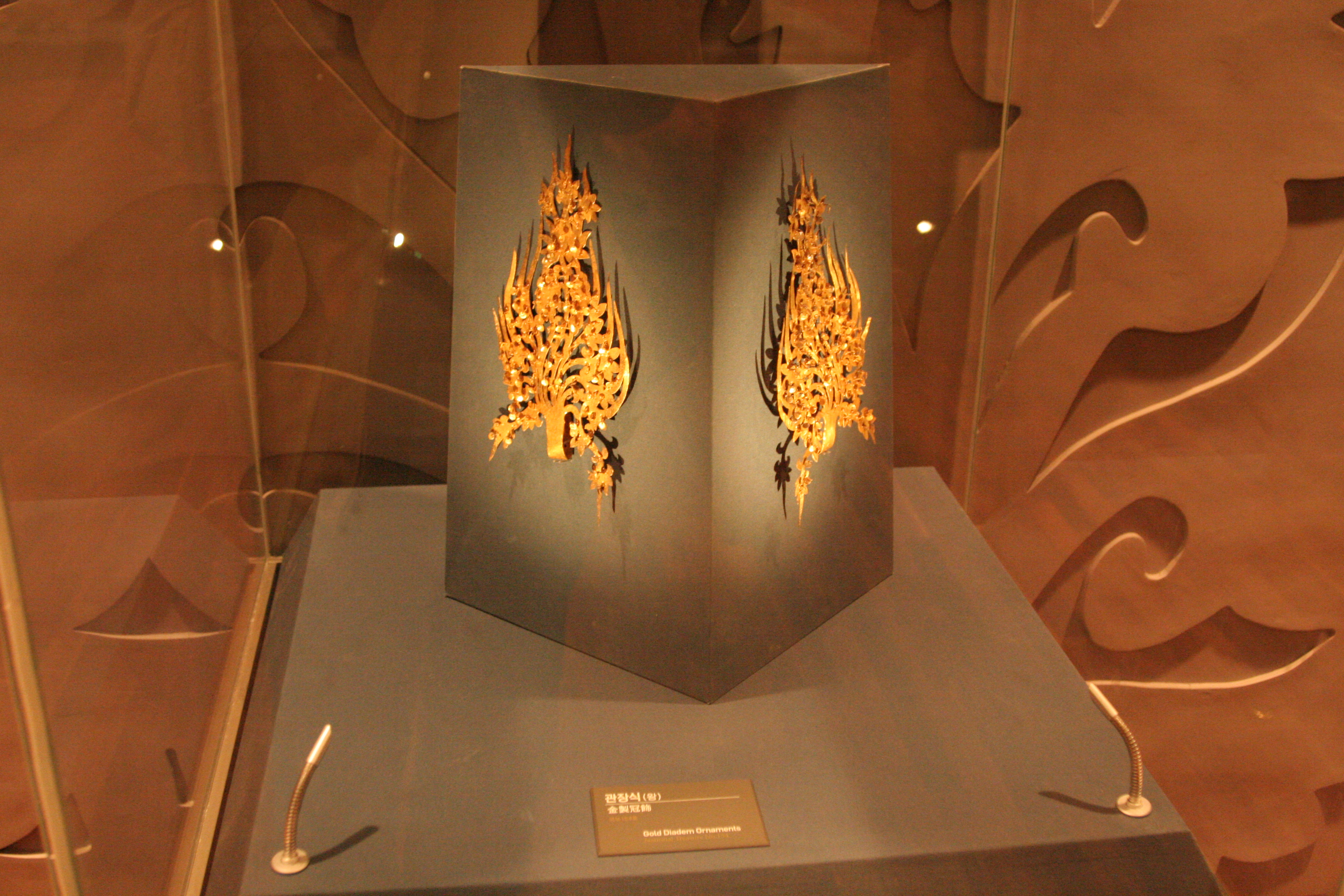

陵からは、金製の冠飾、耳飾り、枕、足乗せ、銀製の腕輪、中国南朝から伝来した銅鏡、陶磁器など、約3000点に及ぶ豪華な副葬品が出土しました。これらの遺物からは、当時の百済の精巧な金工技術や、中国および日本との活発な交流がうかがえます。特に、棺材として日本にしか自生しないコウヤマキが使用されていたことは、百済と日本の交流の深さを示すものとして大きな注目を集めました。

4.2. 歴史的評価

武寧王は、高句麗に首都漢城を奪われ、国力が衰退し混乱していた百済を再建し、中興の祖として高く評価されています。彼の治世は、王権の強化と中央集権化の推進、地方行政組織の整備、そして積極的な軍事・外交政策を通じて、百済の国力回復に大きく貢献しました。特に、22の地方に王族を派遣する「担保制」の導入は、地方支配を強化し、国家統治の基盤を固める上で画期的な政策でした。これにより、百済は内政の安定と外征の成功を両立させ、再び東アジアにおける有力な国家としての地位を確立しました。武寧王の業績は、その後の聖王による百済再興の基盤を築いたものと認識されています。

4.3. 日本皇室との関係

武寧王と日本の皇室との間には、歴史的な血縁関係が指摘されています。2001年、当時の日本天皇明仁上皇は記者会見で、「私自身としては、桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると、『続日本紀』に記されていることに、韓国とのゆかりを感じています」と発言しました。これは、日本の天皇が公に朝鮮半島との血縁を認めた初の事例として注目を集めました。

『続日本紀』によれば、桓武天皇の生母である高野新笠(720年 - 790年)は、武寧王の息子である純陀太子の末裔とされる渡来人系の和氏の出身と記されています。純陀太子は513年に日本で死去したと『日本書紀』に伝えられています。ただし、武寧王の没年(523年)と高野新笠の生年に約200年の隔たりがあるため、この系譜の確実性については一部で学術的な議論が存在します。

4.4. 人物画像鏡

和歌山県の隅田八幡神社に所蔵されている国宝「隅田八幡神社人物画像鏡」には、以下のような銘文が刻まれています。

癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時斯麻念長寿遣開中費直穢人今州利二人等取白上同二百旱作此竟

この銘文は「癸未年」(503年)8月10日に、「男弟王」が「意柴沙加宮」にいたとき、「斯麻」が男弟王の長寿を願って鏡を製作し献上したことを示しています。「斯麻」は武寧王の諱であり、銘文の年代と記述内容から、この「斯麻」は武寧王を指すという見方が有力です。この鏡は、武寧王と当時の日本の王族との間の密接な関係を示す貴重な考古学的証拠となっています。

5. 家族

武寧王の家族構成については、歴史書によって一部異なる記述が見られます。

- 『三国史記』・『三国遺事』における記述**: 武寧王は東城王の第2子であり、その息子が聖王であるとされています。

- 『日本書紀』における記述**: 武寧王は昆支王の子であり、東城王とは異母兄弟の関係にあるとされます。武寧王の息子には純陀太子と聖王がいます。

5.1. 詳細な家族構成

- 父**:

- 『三国史記』・『三国遺事』説: 東城王

- 『日本書紀』説: 蓋鹵王 または 昆支王

- 母**: 不詳(『日本書紀』では蓋鹵王の后と記載)

- 王妃**: 不詳(武寧王陵に合葬された王妃、무령왕비ムリョンワンビ韓国語)

- 息子**:

- 聖王**(성왕ソンワン韓国語、? - 554年): 第26代百済国王。即位前の名は扶餘明プヨミョン韓国語または扶餘明禯プヨミョンノ韓国語。

- 純陀太子**(じゅんたたいし、? - 513年): 日本に渡来し、そこで死去したとされる。日本の和氏の祖とされます。

- 斯我君**(しがきし、? - ?): 扶餘斯我プヨサア韓国語とも。505年に日本の武烈天皇のもとへ人質として派遣されました。

6. ポピュラー文化

武寧王は、現代のポピュラー文化においても描かれており、彼の物語は大衆に伝えられています。

- テレビドラマ**:

- 『帝王の娘 スベクヒャン』(MBC、2013年 - 2014年) - 演: イ・ジェリョン

7. 関連事項

- 武寧王陵

- 買地券

- 百済の歴史

- 百済の国王一覧

- 高野新笠

- 隅田八幡神社人物画像鏡