1. 概要

沿ドニエストル・モルドバ共和国、通称沿ドニエストルは、東ヨーロッパに位置し、モルドバとウクライナの間に広がる細長い領土を実効支配する未承認国家である。国際的にはモルドバの一部とみなされているが、独自の政府、憲法、軍隊、通貨(沿ドニエストル・ルーブル)を持ち、事実上の独立を維持している。首都はティラスポリに置かれている。

この地域の歴史は、1924年にウクライナ・ソビエト社会主義共和国内に設置されたモルダビア自治ソビエト社会主義共和国(MASSR)に遡る。第二次世界大戦後、ソビエト連邦はMASSRの一部とルーマニアから獲得したベッサラビアを統合し、モルダビア・ソビエト社会主義共和国(MSSR)を成立させた。1990年、ソビエト連邦の解体が進む中で、MSSRがルーマニアとの統合や独立を模索する動きに反発し、主にスラブ系住民が多いドニエストル川東岸地域が「沿ドニエストル・モルダビア・ソビエト社会主義共和国」として独立を宣言した。1992年にはモルドバ政府との間でトランスニストリア戦争が勃発し、ロシアの支援を受けた沿ドニエストル側が軍事的に優位に立ち、停戦に至った。

停戦合意に基づき、ロシア、モルドバ、沿ドニエストルの三者からなる共同統制委員会(JCC)が設置され、平和維持軍が駐留している。しかし、政治的地位は未解決のままであり、「凍結された紛争」地域の一つとされている。沿ドニエストルは、アブハジアや南オセチアといった他の未承認国家とは相互承認関係にあるが、国際連合加盟国からの国家承認は得られていない。2022年には、欧州評議会の議会が、この地域をロシアによる軍事占領下にあると定義する決議を採択した。

2. 国名

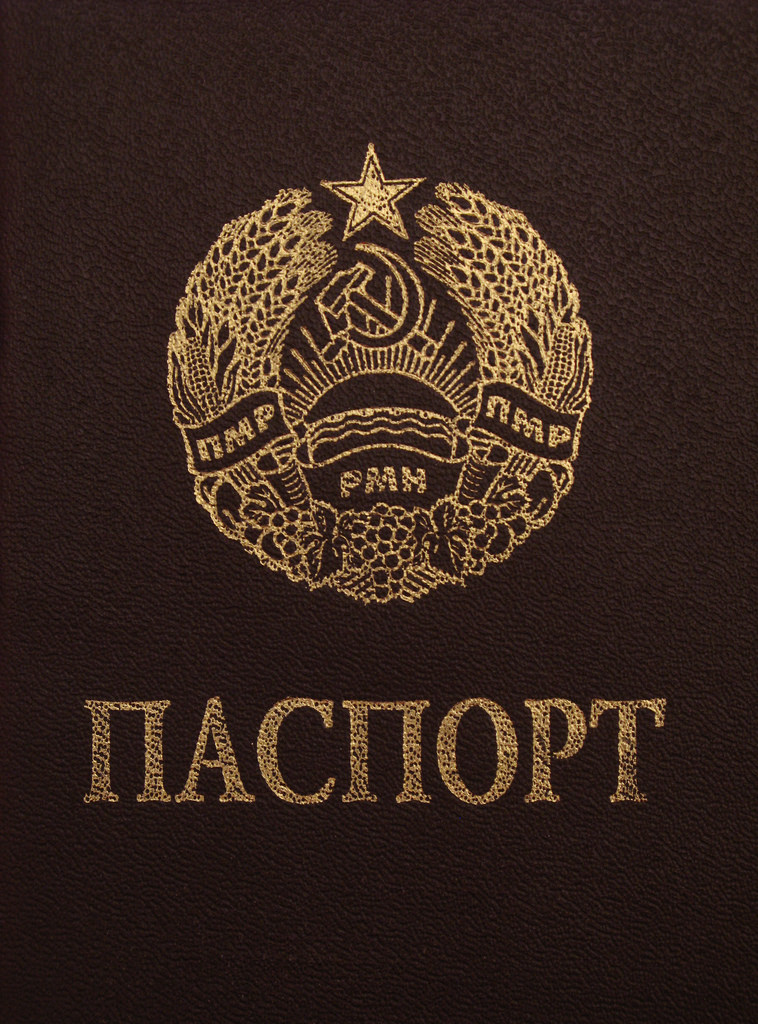

沿ドニエストル・モルドバ共和国の名称は、その地理的特徴と歴史的背景を反映している。公用語であるロシア語、モルドバ語(キリル文字表記)、ウクライナ語のそれぞれに正式名称が存在する。

- ロシア語: Приднестровская Молдавская Республикаプリドネストロフスカヤ・モルダフスカヤ・リスプブリカロシア語 (略称: ПМРPMRロシア語)

- モルドバ語(キリル文字): Република Молдовеняскэ Нистрянэレプブリカ・モルドヴェニャスク・ニストリアナルーマニア語/モルドバ語 (略称: РМНRMNルーマニア語/モルドバ語)

- ウクライナ語: Придністровська Молдавська Республікаプルィドニストロフスカ・モルダフスカ・レスプブリカウクライナ語 (略称: ПМРPMRウクライナ語)

日常的に使われる略称としては、ロシア語のПриднестровьеプリドニエストロヴィエロシア語(「ドニエストル川沿いの土地」の意)、モルドバ語のНистренияニストレニアルーマニア語/モルドバ語、ウクライナ語のПридністров'яプルィドニストロヴィアウクライナ語がある。

日本語における「沿ドニエストル」は、主にロシア語の「プリドニエストロヴィエ」に由来する。一方、「トランスニストリア」という呼称は、ルーマニア語のTransnistriaトランスニストリアルーマニア語/モルドバ語(「ドニエストル川の向こう側」の意)に由来し、国際的にも広く用いられている。この「トランスニストリア」という用語は、1989年にモルドバ人民戦線のレオニダ・ラリが選挙スローガンで使用したのが最初とされている。彼女は「侵略者、よそ者、そしてマンクルト(自己の民族的アイデンティティを喪失した者)をドニエストル川の向こうへ追い出し、トランスニストリアから追放する。そしてルーマニア人こそが、この長年苦しんできた土地の真の所有者なのだ。我々は彼らにルーマニア語を話させ、我々の言語と文化を尊重させるのだ!」と述べたとされる。

モルドバ政府の公式文書では、この地域をルーマニア語でStînga Nistruluiスティンガ・ニストルルイルーマニア語/モルドバ語(「ドニエストル川左岸」の意)、または正式にはUnitățile Administrativ-Teritoriale din stînga Nistruluiウニタツィレ・アドミニストラティヴ=テリトリアレ・ディン・スティンга・ニストルルイルーマニア語/モルドバ語(「ドニエストル川左岸行政 territorial 単位」の意)と呼称している。

2024年9月4日、沿ドニエストル最高会議は、域内で「トランスニストリア」という用語の使用を禁止する法律を可決し、公の場でこの名称を使用した場合、360トランスニストリア・ルーブルの罰金または最大15日間の拘留を科すとした。

3. 歴史

3.1. 古代及び中世

トランスニストリア地域には、古くはトラキア人やスキタイ人が居住していた。紀元前600年頃には、ドニエストル川の河口近く(現在のウクライナ領ビルホロド=ドニストロフスキー)に、ギリシャの植民都市ティラスが建設された。4世紀にはゴート族が黒海沿岸部を征服し、ドニエストル川を挟んで西ゴート族と東ゴート族に分かれて居住したとされる。

古代末期には東ローマ帝国がこの地域に影響力を持ち、破壊されたティラスの地にアスプロカストロン(白い城)という名の要塞都市を築いた。後にオスマン帝国の侵攻を受けた際、この都市の住民の一部がドニエストル川上流に逃れて集落を形成し、これが後のティラスポリの起源の一つとなったという説もある。

6世紀頃からはスラヴ人が進出し始め、東スラヴ系の諸部族も居住していた可能性がある。10世紀の『原初年代記』には、この地域にルーマニア人の祖先とされるヴラフ人が居住していたとの記述が見られる。11世紀にはキエフ大公国の影響下に入った時期もあった。

13世紀にはモンゴル帝国の侵攻を受け、ジョチ・ウルスの支配下に置かれた。14世紀にはジェノヴァ共和国が黒海沿岸に交易拠点を築き、この地域もその影響を受けた。14世紀半ばに成立したモルダヴィア公国は、14世紀末までにドニエストル川まで版図を広げたが、トランスニストリア(ドニエストル川東岸)への恒常的な支配は限定的であった。15世紀にはリトアニア大公国、後にはポーランド・リトアニア共和国の版図に含まれる時期が長かった。一方、南部はオスマン帝国の影響下にあった。

3.2. ロシア帝国時代

1792年のヤッシーの講和により、トランスニストリア南部はオスマン帝国からロシア帝国に割譲された。さらに1793年の第二次ポーランド分割で北部もロシア帝国に編入された。ロシア帝国はこの地域を「新モルダヴィア」とも呼び、人口希薄だったこの土地に大規模な植民政策を推進した。防衛上の理由もあり、多くのロシア人やウクライナ人が移住した。また、モルダヴィア公国からの農民には土地が無償で分配されるなど、植民が奨励された。

1812年にロシア帝国がドニエストル川西岸のベッサラビアを併合すると、トランスニストリアは国境地帯ではなくなった。帝政ロシア時代、この地域はヘルソン県やポドリア県の一部として統治された。行政的には他のロシア帝国領と同様の扱いを受け、ロシア語が公用語とされた。経済的には農業が主体であったが、ティラスポリなどの都市では小規模な工業も発展した。民族構成は、ロシア人とウクライナ人が増加し、元々居住していたモルドバ人(ルーマニア人)やその他の少数民族(ユダヤ人、ドイツ人など)と共に多民族地域を形成していった。

第一次世界大戦末期の1917年から1918年にかけて、ドニエストル川西岸のルーマニア語話者の代表者たちは、ベッサラビアの民族運動に参加し、彼らの領土を大ルーマニアに編入することを要求したが、ルーマニア政府は大規模な軍事介入を必要としたため、これらの要求を無視した。1918年、ウクライナ人民共和国がドニエストル川左岸地域に対する主権を宣言したが、その支配は長続きしなかった。ロシア内戦を経て、1922年にウクライナ・ソビエト社会主義共和国(ウクライナSSR)が成立し、トランスニストリア地域はその一部となった。

3.3. ソビエト連邦時代

ソビエト連邦時代は、トランスニストリア地域の政治的・社会的アイデンティティ形成において決定的な時期であった。この期間には、モルダビア自治ソビエト社会主義共和国(MASSR)の設立、第二次世界大戦とその後の再編、そしてモルダビア・ソビエト社会主義共和国(MSSR)下での工業化とロシア化政策といった重要な出来事があった。

3.3.1. モルダビア自治ソビエト社会主義共和国

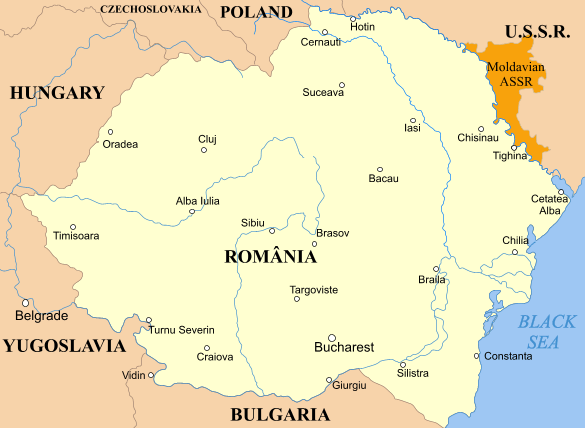

1924年、ソビエト連邦は、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国(ウクライナSSR)内にモルダビア自治ソビエト社会主義共和国(Молдавская Автономная Советская Социалистическая РеспубликаMoldavskaya Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublikaロシア語、略称: MASSR)を設立した。MASSRの領土には、現在のトランスニストリア地域(約4100 km2)と、バルタ市を中心とする北東部の地域(約4200 km2)が含まれていたが、当時ルーマニア王国領であったベッサラビアは含まれていなかった。

MASSR設立の主な目的の一つは、ソ連がベッサラビアに対する領有権を主張し、将来的な併合を目指すための布石であった。ソ連当局は、MASSRの首都を当初バルタに置き、1929年にティラスポリに移した。MASSR内では、モルドバ語(ルーマニア語)の文化振興がある程度認められ、ラテン文字表記からキリル文字表記への移行が進められたものの、ロシア語とウクライナ語の影響も強かった。民族構成は、ウクライナ人が約半数を占め、モルドバ人(ルーマニア人)が約30%、ロシア人が約9%、ユダヤ人が約8.5%であった。

1927年、ティラスポリなどで農民や工場労働者がソビエト当局に対して大規模な蜂起を起こしたが、モスクワから派遣された軍隊によって鎮圧された。スターリン政権下では、1930年代後半になると、非ルーマニア系住民に対する母語教育が廃止され、ロシア語やウクライナ語に置き換えられるなど、ロシア化・ソビエト化が強化された。

3.3.2. 第二次世界大戦とモルダビア・ソビエト社会主義共和国

1940年6月28日、ソビエト連邦は独ソ不可侵条約の秘密議定書に基づき、ルーマニアに対してベッサラビアと北部ブコヴィナの割譲を要求し、これを併合した。同年8月2日、ソ連最高会議は、併合したベッサラビアの大部分とMASSRの一部(現在のトランスニストリアにほぼ相当する地域)を統合して、モルダビア・ソビエト社会主義共和国(Молдавская Советская Социалистическая РеспубликаMoldavskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublikaロシア語、略称: MSSR)を新たに設立した。MASSRの残りの部分はウクライナSSRに編入された。

1941年、枢軸国がソ連に侵攻(独ソ戦)すると、ルーマニア軍はドイツ軍と共にこの地域を占領した。ルーマニアはドニエストル川と南ブーフ川の間の地域を「トランスニストリア県」として統治し、オデッサをその中心都市とした。この占領期間中(1941年~1944年)、ルーマニア当局はユダヤ人やロマに対する迫害を行い、15万人から25万人のウクライナ及びルーマニア系ユダヤ人がトランスニストリアに追放され、その多くがゲットーや強制収容所で殺害されるか、劣悪な環境下で死亡した(ホロコースト)。また、占領当局はルーマニア化政策を推進した。

1944年、赤軍のヤッシー=キシニョフ攻勢によりソ連がこの地域を奪還すると、MSSRが再建された。戦後、ソ連当局はルーマニア占領軍への協力者を厳しく処罰し、多くの住民が処刑、投獄、または追放された。また、富農(クラーク)とされた家族に対する弾圧も行われ、カザフSSRやシベリアへの強制移住が行われた。1949年7月6日から7日にかけて行われた「南方作戦」では、11,342家族以上がモルダビア国家保安大臣イオシフ・モルドヴェツの命令により追放された。

MSSR時代、トランスニストリア地域は工業化が重点的に進められた。モルドバの他の地域が農業中心であったのに対し、トランスニストリアには多くの工場が建設され、ソ連各地からの労働者の移住もあってロシア語話者の比率がさらに高まった。この工業化と人口構成の変化は、後の分離独立運動の経済的・社会的基盤となった。

3.4. 分離独立の経緯

1980年代後半、ミハイル・ゴルバチョフソ連書記長によるペレストロイカとグラスノスト政策は、ソビエト連邦各地での政治的自由化と民族意識の高揚をもたらした。モルダビア・ソビエト社会主義共和国(MSSR)では、モルドバ人の間でルーマニアとの統合を志向する民族主義運動が急速に拡大した。その中心となったのがモルドバ人民戦線(PFM)である。

1988年初頭、PFMはソビエト当局に対し、モルドバ語(事実上のルーマニア語)を唯一の公用語とすること、ラテン文字表記への復帰、モルドバ人とルーマニア人の民族的同一性の承認などを要求した。PFMの急進派は、ロシア人やウクライナ人、ガガウズ人といった少数民族に対する排外的な主張を掲げ、彼らをモルドバから追放すべきであると訴えた。

1989年8月31日、MSSR最高会議は、モルドバ語を公用語とし、ロシア語は副次的な役割に限定すること、モルドバ語の表記をキリル文字からラテン文字に戻すこと、モルドバ語とルーマニア語の言語的同一性を宣言する法律を採択した。これらの文化的大改革案が公になると、主にロシア語を母語とするスラブ系住民が多いトランスニストリア地域では、ロシア語の地位低下や将来的なルーマニアとの統合に対する強い懸念と反発が広がった。トランスニストリアのロシア系住民やウクライナ系住民は「イェディンストヴォ(統一)」運動を組織し、ロシア語とモルドバ語の平等を要求した。

1990年初頭のMSSR最高会議選挙で民族主義的なPFMが勝利し、その政策が徐々に実行に移され始めると、トランスニストリア地域の指導者たちはこれに強く反発した。同年9月2日、トランスニストリアの人民代議員大会は、モルドバからの分離と「沿ドニエストル・モルダビア・ソビエト社会主義共和国」(PMSSR)の樹立を宣言した。これは、モルドバがソ連から独立した場合でも、PMSSRはソ連邦内に留まることを意図したものだった。この宣言は、同年8月に行われた住民投票で独立支持が多数を占めた結果に基づいていた。

ソ連中央政府は、この事態を収拾しようと試みた。1990年12月22日、ゴルバチョフ大統領は、PMSSRの独立宣言を無効とする大統領令を発したが、実効性のある措置は取られなかった。PMSSR当局は徐々に地域内の支配を固めていった。

1991年8月のソ連クーデター未遂事件後、8月25日にPMSSRはソ連からの独立を宣言し、8月27日にはモルドバもソ連からの独立を宣言した。11月5日、PMSSRは国名を「沿ドニエストル・モルドバ共和国」と改称し、社会主義イデオロギーを放棄した。モルドバと沿ドニエストル共和国の間の対立は深まり、武力衝突へと発展していくことになる。

3.5. トランスニストリア戦争

沿ドニエストル共和国の分離独立を巡る対立は、1992年3月2日に本格的な軍事衝突、すなわちトランスニストリア戦争へと発展した。この戦争は、旧ソ連軍第14親衛諸兵科連合軍の装備と人員の扱い、民族間の緊張、そしてロシアの地政学的思惑などが複雑に絡み合って発生した。

紛争の直接的なきっかけは、1990年11月のドゥベサリでの小規模な衝突にまで遡るが、1992年に入ると戦闘は激化した。モルドバ側は新たに創設した国防省の指揮下で軍事行動を開始し、沿ドニエストル側はイーゴリ・スミルノフ大統領の指導の下、旧ソ連軍部隊の一部を取り込んだ独自の軍隊(共和国親衛隊)や民兵組織で対抗した。ロシアからはコサック兵を含む義勇兵が沿ドニエストル側に加勢した。

戦争の転換点となったのは、当時トランスニストリア地域に駐留していたロシア連邦軍第14親衛諸兵科連合軍(司令官:アレクサンドル・レベジ中将)の介入であった。公式には中立を保つとしながらも、第14軍は事実上沿ドニエストル側を支援し、モルドバ軍に対して砲撃を行うなど軍事的に圧力をかけた。特にベンデル市(ティギナ)を巡る攻防は激しく、多くの死傷者を出した。

この戦争で約700人から1000人以上(諸説あり)が死亡したと推定されている。犠牲者の多くは民間人であり、戦争は地域社会に深刻な傷跡を残した。特に多民族が共生していた地域では、民族間の対立が煽られ、相互不信が増大した。多くの住民が家を追われ、難民となった。

1992年7月21日、ロシアのボリス・エリツィン大統領とモルドバのミルチャ・スネグル大統領の間で停戦合意が署名され、戦闘は終結した。この合意に基づき、ロシア、モルドバ、沿ドニエストルの三者からなる共同統制委員会(JCC)が設置され、平和維持軍(主にロシア軍兵士から構成)が紛争地域に展開することになった。

停戦後、沿ドニエストル共和国はドニエストル川東岸の大部分と、西岸のベンデル市を含む一部地域の実効支配を確立した。モルドバ政府の統治はこれらの地域には及ばず、トランスニストリアは事実上の独立状態に入った。戦争の結果、モルドバの領土的一体性は損なわれ、トランスニストリア問題は長期化する「凍結された紛争」となった。この戦争は、地域住民、特に戦闘の影響を直接受けた人々や少数派グループに深刻な短長期的影響を与え、人権侵害や民主化プロセスの遅滞といった問題も引き起こした。

3.6. 戦争終結後

トランスニストリア戦争終結後、沿ドニエストル共和国の政治的地位は未解決のままとなり、「凍結された紛争」として国際社会の注目を集めることになった。この期間、政治状況は膠着し、国際的な仲介努力が続けられる一方で、域内では独自の統治体制が強化された。

停戦合意に基づき設置された共同統制委員会(JCC)と平和維持軍(主にロシア軍)は、一定の安定をもたらしたものの、根本的な問題解決には至らなかった。欧州安全保障協力機構(OSCE)などが仲介役となり、モルドバと沿ドニエストルの間で交渉が断続的に行われた。1997年5月8日には、モルドバのペトル・ルチンスキー大統領と沿ドニエストルのイーゴリ・スミルノフ大統領が「モルドバ共和国とトランスニストリアの関係正常化の原則に関する覚書」(通称「プリマコフ覚書」)に署名し、法的・国家的関係の確立を目指すことで合意したが、両者の解釈の違いから具体的な進展はなかった。

2003年11月、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の顧問であったドミトリー・コザクは、モルドバを連邦国家とし、沿ドニエストルに広範な自治権を与える「コザク覚書」を提案した。この案は、沿ドニエストルに連邦の憲法改正に対する拒否権を与えるなど、沿ドニエストル側に有利な内容を含んでいたため、当初スミルノフ政権は署名に前向きであった。モルドバのウラジーミル・ヴォローニン大統領も当初は支持したが、国内の反対やOSCE、アメリカ合衆国からの国際的な圧力、そしてロシアが提案した今後20年間のロシア軍駐留保証要求などを受け、最終的に署名を拒否した。

交渉形式としては、2005年から「5+2形式」(モルドバ、沿ドニエストル、OSCE、ロシア、ウクライナの5者に加え、オブザーバーとしてEUと米国が参加)が開始されたが、長年にわたり具体的な成果は乏しく、中断を繰り返した。2011年にウィーンで交渉が再開され、2018年頃までにはいくつかの小規模な合意が成立したが、根本的な地位問題の解決には至らなかった。2023年までには、モルドバは外交交渉において「5+2形式」という用語の使用を取りやめている。

国内政治においては、初代大統領イーゴリ・スミルノフが長期にわたり権力を維持したが、その統治は権威主義的であるとの批判も多く、民主主義の発展や人権状況については国際社会から懸念が示された。特に報道の自由の制限、野党勢力への圧力、ルーマニア語学校問題などが指摘された。経済的には、ロシアからのエネルギー供給や財政支援に大きく依存する構造が続いた。

3.6.1. 2006年の独立住民投票

2006年9月17日、沿ドニエストル共和国政府は、独立の維持と将来的なロシア連邦への編入の是非を問う住民投票を実施した。この住民投票は、国際的な承認を得られない中、沿ドニエストル当局が自らの立場を内外にアピールする狙いがあったとされる。

投票結果は、沿ドニエストル中央選挙管理委員会によると、以下の通りであった。

1. モルドバへの再統合を伴う独立放棄の案:投票者の94.9%が反対。

2. 独立を維持し、将来的にロシア連邦へ自由連合の形で編入される可能性を追求する案:投票者の97.2%が賛成。

投票率は78.6%と発表された。

しかし、この住民投票に対して、モルドバ政府、欧州連合(EU)、アメリカ合衆国、OSCEなどは、その正当性や公正性に疑問を呈し、結果を承認しない立場を明確にした。多くの国際監視団が派遣されなかったことや、投票プロセスにおける透明性の欠如が指摘された。モルドバのヘルシンキ人権委員会は、独自の出口調査などに基づき、実際の投票率は当局発表より大幅に低く、結果も操作された可能性が高いと報告した。

この住民投票は、沿ドニエストル住民のロシアへの強い帰属意識を示すものと沿ドニエストル当局は主張したが、国際的にはその政治的・法的意義は認められず、紛争解決に向けた交渉をさらに複雑化させる要因の一つとなった。

3.6.2. 2022年ロシアのウクライナ侵攻の影響

2022年2月24日に開始された2022年ロシアのウクライナ侵攻は、沿ドニエストル共和国の政治、経済、安全保障、そして国際関係に多大な影響を及ぼした。ウクライナと国境を接し、ロシア軍が駐留するこの地域は、紛争の新たな火種となる可能性が懸念された。

侵攻開始直後、沿ドニエストル当局は中立を宣言し、ウクライナへの攻撃に関与するとの憶測を否定した。しかし、4月22日、ロシア中央軍管区の副司令官が、ウクライナ南部を制圧することがロシア軍の目標の一つであり、それによって「ロシア語話者が抑圧されている」沿ドニエストルへの陸路が確保できると発言したことで、緊張が一気に高まった。

4月25日には、首都ティラスポリにある国家保安省の建物で爆発事件が発生し、翌26日にはマイアーク村のロシア語ラジオ放送塔2本が爆破されるなど、不穏な事件が相次いだ。ウクライナやモルドバは、これらの事件がロシアによる自作自演の挑発行為である可能性を指摘したが、ロシア側はこれを否定した。これらの事件を受け、沿ドニエストル当局はテロ警戒レベルを引き上げ、軍の警戒態勢を強化した。

経済面では、ウクライナとの国境が封鎖されたことにより、これまでウクライナ経由で行われていた物資の輸出入が困難となり、モルドバへの経済的依存度が高まった。モルドバ政府は、沿ドニエストル企業がEUとの自由貿易協定(DCFTA)の恩恵を受けるためには、モルドバの税関当局への登録を義務付けるなど、経済的な圧力を強めた。

安全保障面では、ウクライナ紛争の長期化に伴い、ロシアが沿ドニエストルを新たな戦線として利用するのではないかとの懸念が常に存在する。3月15日、欧州評議会の議会は、トランスニストリアをロシアによる軍事占領下のモルドバ領土と認定する決議を採択した。

2024年2月28日、沿ドニエストルの議員大会は、モルドバからの経済的圧力が増しているとして、ロシア連邦議会に対して「保護」を求める決議を採択した。これに対し、モルドバ政府はプロパガンダであると反発し、ロシア外務省は「沿ドニエストル住民の利益保護は優先事項」と応じた。この動きは、ロシアが沿ドニエストルを併合する可能性を示唆するものとして国際的な警戒を呼んだ。

2025年1月1日、ロシアのガスプロムとウクライナのガス輸送契約が終了し、ウクライナ経由でのロシア産天然ガスの供給が停止した。これにより、ガス供給の大部分をロシアに依存してきた沿ドニエストルは深刻なエネルギー危機に直面し、一般家庭への暖房供給が停止するなどの事態が発生している。

このように、ウクライナ侵攻は、沿ドニエストルが長年維持してきた微妙なバランスを揺るがし、その将来に大きな不確実性をもたらしている。

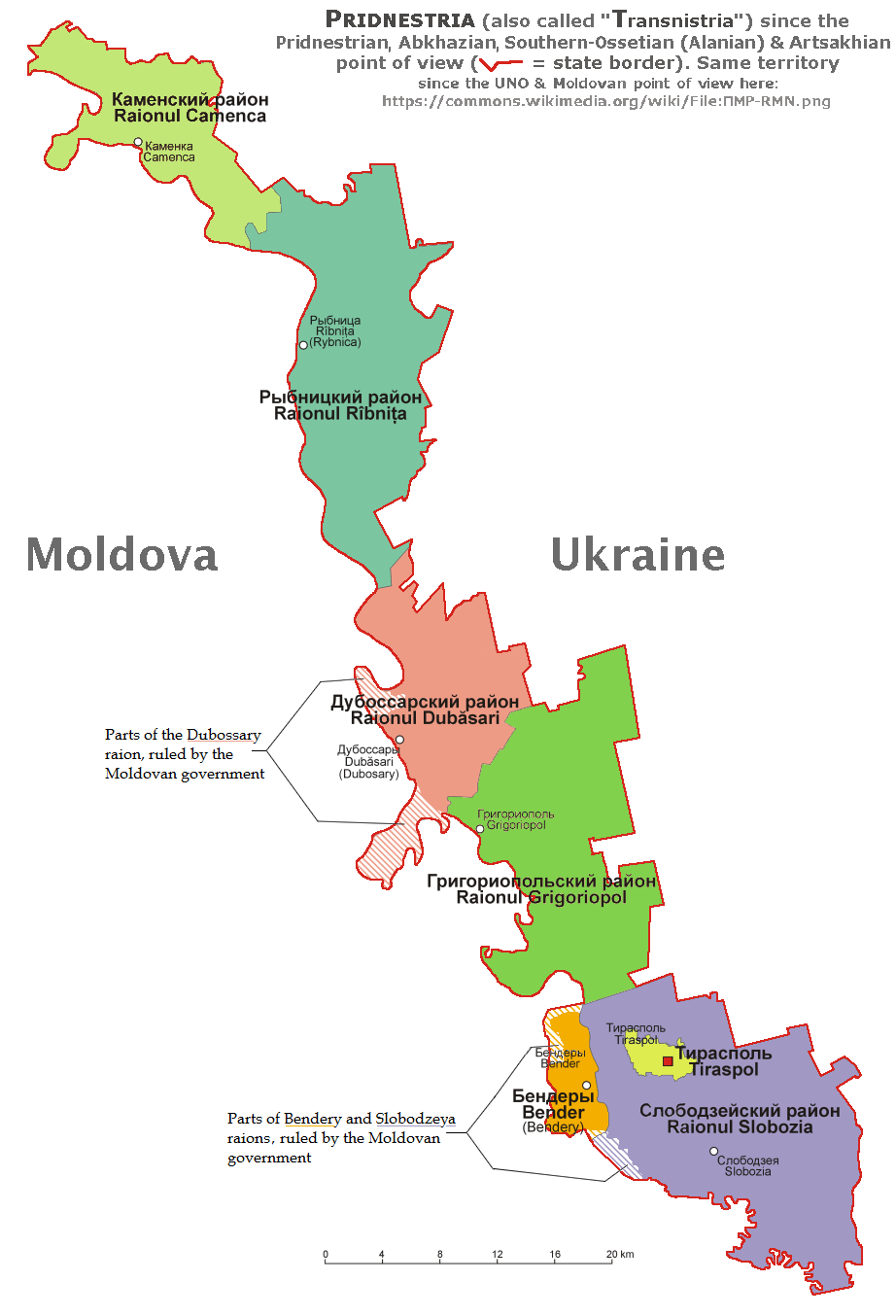

4. 地理

沿ドニエストル・モルドバ共和国は内陸国であり、西はベッサラビア(モルドバ共和国の主要部、国境線長411 km)と、東はウクライナ(国境線長405 km)と接している。領土は主にドニエストル川の東岸(左岸)に沿って南北に細長く伸びる渓谷地帯であり、ドニエストル川がモルドバとの事実上の国境の大部分を形成している。

沿ドニエストル共和国が実効支配する領土は、面積約4163 km2である。この領土には10の都市と町、そして69のコムナ(基礎自治体)が含まれ、合計147の集落が存在する。ただし、ドニエストル川東岸にある6つのコムナ(コシエリ、モロヴァタ・ノウア、コルジョヴァ、ピリタ、コシニツァ、ドロツカイア)は、1992年のトランスニストリア戦争後もモルドバ政府の支配下にあり、ドゥベサリ地区の一部を構成している。これらの村は、沿ドニエストル支配下にあるドゥベサリ市の南北に位置している。モロヴァタ・ノウア・コムナのロギ村も沿ドニエストル支配下にある(モルドバは6つのコムナの10村のうち残りの9村を支配)。

ドニエストル川西岸(ベッサラビア側)では、ベンデル市(ティギナ)と、その東、南東、南に位置する4つのコムナ(プロテアガイロフカ、グスカ、キツカニ、クレメンチュグ)が沿ドニエストル共和国の支配下にある。

モルドバが支配する東岸の地域、ロギ村、そして沿ドニエストルが支配する東岸のドゥベサリ市は、西岸の沿ドニエストル支配下の6村1市、および同じく西岸でモルドバ支配下にある2村(ヴァルニツァ、コパンカ)と共に安全保障地帯を形成している。この地帯内の安全保障状況は、共同統制委員会の決定に従う。

沿ドニエストル内の主要な交通路は、ティラスポリからドゥベサリを経由してルイブニツァに至るM4高速道路である。この高速道路は全線が沿ドニエストル共和国の管理下にある。ドゥベサリの南北では、ドロツカイア、コシエリ、ロギ、ヴァシリエフカ(後者は道路の完全に東側に位置する)といったモルドバ支配下の村々を通る回廊地帯を通過する。この道路は、この地域におけるモルドバと沿ドニエストルの事実上の国境となっている。この道路の東側にある農地に村人がアクセスするのを沿ドニエストル側が妨害したため、何度か紛争が発生した。

気候は湿潤大陸性気候で、亜熱帯の特徴も併せ持つ。夏は温暖で、冬は涼しいか寒冷である。降水量は年間を通じてほぼ一定だが、夏季にやや増加する傾向がある。

天然資源としては、石灰岩、砂、粘土などの建設資材が採掘される。農業に適した肥沃なチェルノーゼム土壌が広がっている。

5. 政治

沿ドニエストル・モルドバ共和国は、半大統領制を基盤とする共和制国家であると自称している。権力分立の原則に基づき、強力な大統領を中心とする行政府、一院制の議会(最高会議)、そして司法府から構成される。選挙は複数政党制の下で行われるが、その公正性や自由度については国際的な監視が限定的であり、長らくイーゴリ・スミルノフ初代大統領による権威主義的な統治が続いたと評価されている。近年では政権交代も実現しているが、依然としてロシアの影響力が強く、民主化の進展や人権状況については多くの課題を抱えている。

5.1. 統治機構

沿ドニエストル共和国の統治機構は、強力な権限を持つ大統領を中心とする半大統領制を採用している。

行政府:

大統領は国家元首であり、国民の直接選挙によって選出される。任期は5年で、連続2期までとされている。大統領は行政の最高責任者として、首相および閣僚を任命し、内政・外交の基本方針を決定する。また、軍の最高司令官も兼ねる。現在の大統領はワジム・クラスノセリスキー(2016年就任)。首相はアレクサンドル・ローゼンベルク(2022年就任)。

立法府:

最高会議は、一院制の議会であり、定数33議席(以前は43議席)である。議員は国民の直接選挙(小選挙区制)によって選出され、任期は5年。最高会議は法律の制定、予算の承認、政府の監督などを行う。主要政党には、長年与党の地位にある刷新や、野党の沿ドニエストル共産党などがあるが、政治システム全体としては「シェリフ」コングロマリットの影響力が強いとされる。

司法府:

司法制度は、憲法裁判所、最高裁判所、仲裁裁判所(経済紛争を扱う)、および下級裁判所から構成される。法律はロシア法体系に類似しているとされるが、国際的な承認がないため、その判決の域外での効力は限定的である。

選挙は定期的に実施されているものの、国際的な選挙監視団の受け入れは限定的であり、その公正性や自由度については疑問が呈されることが多い。特に初代大統領イーゴリ・スミルノフの長期政権下では、野党候補の登録妨害やメディア統制などが報告されていた。2011年の憲法改正以前は、「超大統領制」と評されるほど大統領に権力が集中していた。

5.2. 国際的地位

沿ドニエストル・モルドバ共和国は、1990年にモルドバからの独立を宣言して以来、事実上の独立国家として機能しているが、国際的な承認は極めて限定的である。国際連合加盟国の中で沿ドニエストルを国家として承認している国は一つもない。唯一、同じく未承認国家であるアブハジア、南オセチア(および過去にはアルツァフ共和国)との間で相互承認を行っている。

国際法上、沿ドニエストル地域はモルドバ共和国の領土の一部とみなされている。モルドバ政府は、2005年7月22日に「ドニエストル左岸地域(トランスニストリア)の集落の特別法的地位に関する基本規定についての法律」を採択し、沿ドニエストル地域(ベンデル市及びモルドバ支配下の地域を除くPMR領土)をモルドバ共和国内の「ドニエストル左岸行政 territorial 単位」として、広範な自治権を付与する枠組みを定めた。しかし、この法律は沿ドニエストル当局との事前協議なしに制定されたため、沿ドニエストル側はこれを無視し、完全独立の立場を堅持している。

沿ドニエストル住民の多くは、沿ドニエストルが発行する「市民権」に加え、モルドバの市民権を保持している。さらに、ロシア、ウクライナ、ルーマニアなどの市民権も併せ持つ者も少なくない。これは、沿ドニエストルのパスポートが国際的に通用しないため、海外渡航や権利行使のために便宜的に他国籍を取得しているケースが多いことを示している。2004年の国勢調査では、人口の90%が沿ドニエストルの「市民」であったとされる。モルドバ市民権を持つ者は約30万人とされ、うち約2万人はロシアとの二重国籍、またEU市民権(主にルーマニア)を持つ者もいる。ロシア市民権を持つ者は約15万人、ウクライナ市民権を持つ者は約10万人と推定されている。

領土問題も依然として存在し、ドニエストル川東岸の一部の村(コシエリ、ドロツカイアなど11コミューンの15村)はモルドバ政府の支配下にあり、逆に西岸のベンデル市と6つの村は沿ドニエストルが支配している。これらの地域では、しばしば緊張状態が発生している。

2006年の住民投票では、圧倒的多数がモルドバからの独立とロシアへの編入を支持したが、国際社会はこの結果を承認していない。

5.3. 対外関係

沿ドニエストル共和国の対外関係は、その未承認国家という立場から極めて特殊であり、主にロシア、モルドバ、ウクライナとの関係、そして他の未承認国家との連携によって特徴づけられる。

ロシア:

ロシアは沿ドニエストルにとって最も重要なパートナーである。政治的、経済的、軍事的に多大な支援を行っており、事実上の保護国のような関係にある。ロシアは沿ドニエストルの独立を公式には承認していないものの、平和維持軍を駐留させ(在沿ドニエストル共和国ロシア軍作戦集団)、経済援助やエネルギー供給(天然ガスなど)を通じて影響力を保持している。沿ドニエストル住民の多くがロシア国籍を持ち、ロシアへの編入を望む声も根強い。ロシアはこの地域を、NATOの東方拡大に対する緩衝地帯、および旧ソ連圏における影響力行使の拠点と見なしている。

モルドバ:

モルドバは沿ドニエストルを自国領土の一部と見なしており、その分離独立を認めていない。「5+2形式」(モルドバ、沿ドニエストル、OSCE、ロシア、ウクライナ、オブザーバーとしてEUと米国)による和平交渉が長年続けられてきたが、具体的な進展は乏しい。両者間には経済的な結びつきも存在するが、国境管理や貿易問題(後述の国境関税紛争など)を巡っては対立が絶えない。近年、モルドバが欧州連合(EU)への接近を強める中で、ロシアの影響下にある沿ドニエストルとの溝は深まっている。

ウクライナ:

ウクライナは沿ドニエストルと長い国境を接しており、歴史的・経済的に関わりが深い。当初はロシアと共に和平プロセスの仲介役を担っていたが、2014年のロシアによるクリミアの併合以降、ロシアへの警戒感を強め、沿ドニエストルに対する姿勢も硬化させた。2022年ロシアのウクライナ侵攻後は、ウクライナは沿ドニエストルとの国境を封鎖し、同地域からの分離主義やロシア軍の脅威に対する警戒を強めている。沿ドニエストルのヴィタリー・イグナチェフ外相は、2024年にウクライナ保安庁からウクライナの領土保全への侵害と戦時協力の疑いで指名手配された。

他の未承認国家との連携:

沿ドニエストルは、同じく旧ソ連地域で独立を主張するアブハジア、南オセチア(過去にはアルツァフ共和国も含む)と相互に国家承認し、2006年にはこれらの「国家」と共に民主主義と民族の権利のための共同体を設立した。これは、国際的な孤立を打開し、共通の利益を追求するための枠組みとなっている。

国際社会からは、沿ドニエストルにおける人権状況や民主主義の欠如、汚職、武器密輸疑惑などについて批判がなされることが多い。特に報道の自由の制限や少数派の権利問題は懸念事項とされている。

5.3.1. 国境関税紛争

沿ドニエストル共和国とモルドバ及びウクライナとの間では、国境管理と関税賦課を巡る問題が長年にわたり経済的・政治的対立の原因となってきた。

背景として、沿ドニエストルは独自の税関システムを持ち、モルドバ中央政府の管理を受けずに貿易を行ってきた。しかし、国際的に未承認であるため、その貿易活動はしばしば「密輸」や「違法取引」との関連を指摘されてきた。

2005年12月30日、モルドバとウクライナは、沿ドニエストルからの輸出入品に対し、モルドバ税関当局が発行した正規の通関書類を必須とする共同税関議定書に合意した。この措置は、欧州連合モルドバ・ウクライナ国境支援ミッション(EUBAM)の支援の下、2006年3月3日からウクライナ側で実施された。これにより、沿ドニエストル企業がウクライナ経由で商品を輸出する際には、モルドバ当局への登録と通関手続きが必要となった。

この措置に対し、沿ドニエストルとロシアは「経済封鎖」であると強く反発した。沿ドニエストルは対抗措置として、3月4日からモルドバ及びウクライナからの貨物輸送を一時的に遮断したが、2週間後に解除した。しかし、モルドバとウクライナによる新たな税関規則は継続され、沿ドニエストルの輸出は大幅に減少し、経済に大きな打撃を与えた。沿ドニエストル当局はこの状況を「人道的危機」と訴え、ロシアからの人道支援物資を受け入れた。

モルドバ側は、この措置が貿易の透明化と違法取引の防止に繋がる正当なものであると主張し、EUや米国、OSCEもこれを支持した。一方、ロシアはこれを沿ドニエストルに対する政治的圧力であると見なした。

この国境関税問題は、沿ドニエストルの経済運営に大きな影響を与え続けるとともに、紛争解決交渉においても重要な論点の一つとなっている。2022年のロシアによるウクライナ侵攻後、ウクライナ国境が封鎖されたことで、沿ドニエストルの貿易はさらにモルドバ経由に依存するようになり、モルドバ側の関税政策の影響をより強く受ける状況となっている。2024年には、モルドバとEU間の自由貿易協定の恩恵を沿ドニエストルも受ける代わりに、モルドバへの輸入品と同様の税金が課されることになった。

5.4. 法制度

沿ドニエストル共和国の法制度は、ソビエト法の影響を色濃く残しつつ、独自の発展を遂げてきた。その頂点には沿ドニエストル共和国憲法があり、国の基本構造、市民の権利と義務などを定めている。憲法は1995年12月24日の住民投票で採択され、その後数回改正されている。

法体系は主に以下の分野に分類される。

- 憲法関連法:憲法裁判所、最高裁判所、仲裁裁判所の設置、司法及び政府システム、政府高官(裁判官、最高会議議員、検察官など)の地位、人権オンブズマン制度、特別法制度、市民権法などを規定する。憲法秩序の改正手続きも含む。

- 基本法及び憲法制度関連法:国家の基本秩序、国家権力機関及び行政機関の活動に関する法。

- 予算・財政・経済・税法:国家予算、金融政策、経済活動、税制に関する法。

- 司法制度及び訴訟法:裁判所の構成、運営、各種訴訟手続きに関する法律。

- 刑法、関税法、行政法:犯罪と刑罰、国境を越える物品の管理、行政機関の権限と手続きに関する法。

- 軍事及び国防関連法:軍隊の組織、徴兵、国防に関する法。

- 民法、住居法、家族法:市民間の財産関係、契約、住居、婚姻、親子関係などに関する法。

- 保健医療及び社会保障関連法:医療制度、年金、社会福祉、労働者の権利などに関する法。

- 農業及び環境関連法:農業生産、土地利用、環境保護に関する法。

- 産業、貿易、民営化、建設、運輸、エネルギー、通信関連法:各種産業分野の規制、企業の民営化、インフラ整備などに関する法。

- 教育、文化、スポーツ、青少年政策、メディア、市民の政治的権利及び自由の実現関連法:教育制度、文化活動の支援、スポーツ振興、メディア規制、集会・結社の自由などに関する法。

- 国家プログラム及び国家目標プログラム関連法:特定の国家目標を達成するための計画やプロジェクトに関する法律。

法執行機関としては、内務省管轄下の警察(民警)が存在する。司法の独立性や法の支配については、国際社会から懸念が示されることがあり、特に人権侵害事件や政治的動機によるとされる訴追などに関して批判がある。国際的な承認がないため、沿ドニエストルの裁判所の判決や法制度が域外で直接的な効力を持つことはない。

6. 軍事

沿ドニエストル・モルドバ共和国は、事実上の独立を維持するために独自の軍事力を保有しており、加えてロシア連邦軍が駐留している。これらの軍事力は、地域の安全保障環境において重要な要素となっている。

6.1. トランスニストリア軍

沿ドニエストル共和国軍は、1991年9月6日に創設された。兵力は、現役兵が約4,500人から7,500人と推定され、予備役を含めると1万5千人から2万5千人規模の動員能力があるとされる。

軍の編成は以下の通りである。

- 陸軍:主力であり、4個自動車化狙撃旅団(ティラスポリ、ベンデル、ルィブニツァ、ドゥベサリに駐屯)を中核とする。保有装備には、戦車(T-64など18両)、装甲兵員輸送車(107両)、火砲(73門)、対空砲(46基)、対戦車ミサイルなどが含まれる。

- 空軍:限定的な能力しか持たず、主にヘリコプター(Mi-8T 1機、Mi-24 1機など)を運用している。過去にはAn-2、An-26輸送機、Yak-18練習機なども保有していたとされる。

- その他:内務省管轄の国内軍や国境警備隊、国家保安省の部隊なども準軍事組織として存在する。

徴兵制度が敷かれており、国民には兵役の義務がある。軍事ドクトリンは主に防衛を目的としているが、地域の不安定要因の一つとも見なされている。

6.2. ロシア軍の駐留

1992年のトランスニストリア戦争停戦合意に基づき、ロシア連邦軍が「平和維持軍」として沿ドニエストルに駐留している。この部隊は「在沿ドニエストル共和国ロシア軍作戦集団(OGRFV)」として知られ、兵力は約1,200人から1,500人とされる。

駐留の法的根拠は1992年の停戦合意にあるが、モルドバ政府はロシア軍の駐留を「違法な占領」と見なし、完全撤退を繰り返し要求している。1999年のOSCEイスタンブール首脳会議では、ロシアは2002年末までの軍と兵器の撤去を約束したが、完全には履行されていない。ロシア側は、残存部隊は平和維持任務を遂行しており、紛争が完全に解決されるまで駐留は必要であると主張している。

このロシア軍の駐留は、沿ドニエストルの事実上の独立を支える重要な要素であると同時に、モルドバの主権を侵害し、地域の不安定要因となっていると国際社会(特に西側諸国)から批判されている。駐留軍は、沿ドニエストルの安全保障だけでなく、ロシアの地域における地政学的影響力を維持する役割も担っている。

2016年6月、沿ドニエストルでは、ロシア軍の平和維持活動を批判したり、「誤った」解釈を提示したりする行為を罰する法律が施行された。これは域内での言論の自由を著しく制限するものであり、人権状況への懸念をさらに深めている。

6.3. 兵器管理と軍縮

トランスニストリア地域には、旧ソ連軍第14親衛諸兵科連合軍が残した膨大な量の兵器・弾薬が保管されている。最も大規模なものは、ウクライナ国境に近いコバスナ村にある弾薬庫で、これはヨーロッパ最大級とも言われる。その量は約2.00 万 tとも推定され、古いものも多く含まれるため、偶発的な爆発や環境汚染のリスクが懸念されている。

これらの兵器・弾薬の管理と撤去は、長年にわたる国際的な課題であった。2000年から2003年にかけて、ロシアはOSCEの監視下で一部の兵器(CFE条約で制限された装備や戦車など)と弾薬を撤去または現地で破壊したが、2004年3月以降、撤去作業は停滞している。

沿ドニエストル当局は、兵器の製造や不正輸出への関与を否定している。OSCEやEU当局も、2005年頃には、トランスニストリアが組織的に武器や核物質を密輸した証拠はないとの見解を示した。しかし、過去(特に1990年代)には、トランスニストリア軍の装備調達や軽火器の密売が行われた可能性が指摘されている。

国際社会は、コバスナ弾薬庫の完全な査察と、そこに保管されている兵器・弾薬の安全な処理または撤去をロシアと沿ドニエストル当局に強く求めている。この問題は、地域の安全保障だけでなく、環境保護の観点からも重要視されている。近年の武器査察はOSCEによって行われており、沿ドニエストル当局も限定的ながら協力を示しているが、根本的な解決には至っていない。

7. 行政区画

沿ドニエストル・モルドバ共和国は、行政上、5つの地区(ラヨン)と2つの共和国直轄市に区分される。これらの行政区画は、北から南へ順にリストされている(ロシア語名とラテン文字転写を括弧内に併記)。ベンデル市は地理的にはドニエストル川西岸のベッサラビアに位置し、モルドバ中央当局が定義する沿ドニエストルの領土単位には含まれないが、沿ドニエストル当局の実効支配下にあり、その行政組織の一部とみなされている。

共和国直轄市:

- ティラスポリ (ТираспольTiraspol'ロシア語) - 首都

- ベンデル (БендерыBenderyロシア語、モルドバ語名: Tighinaティギナルーマニア語/モルドバ語)

地区(ラヨン):

- カメンカ地区 (Каменский районKamenskiy rayonロシア語) - 中心都市: カメンカ (КаменкаKamenkaロシア語)

- ルィブニツァ地区 (Рыбницкий районRybnitskiy rayonロシア語) - 中心都市: ルィブニツァ (РыбницаRybnitsaロシア語)

- ドゥベサリ地区 (Дубоссарский районDubossarskiy rayonロシア語) - 中心都市: ドゥベサリ (ДубоссарыDubossaryロシア語)

- グリゴリオポル地区 (Григориопольский районGrigoriopol'skiy rayonロシア語) - 中心都市: グリゴリオポル (ГригориопольGrigoriopol'ロシア語)

- スロボゼヤ地区 (Слободзейский районSlobodzeyskiy rayonロシア語) - 中心都市: スロボゼヤ (СлободзеяSlobodzeyaロシア語)

各地区はさらに市やコムナ(村落共同体)に細分化される。

| 名称 | 中心都市 | 面積 (km²) | 人口 (2015年国勢調査) | 民族構成 (2004年国勢調査) |

|---|---|---|---|---|

| カメンカ地区 (Каменкаルーマニア語/モルドバ語) | カメンカ | 436 km2 | 21,000 | モルドバ人 47.82%, ウクライナ人 42.55%, ロシア人 6.89%, その他 2.74% |

| ルィブニツァ地区 (Рыбницаルーマニア語/モルドバ語) | ルィブニツァ | 850 km2 | 69,000 | ウクライナ人 45.41%, モルドバ人 29.90%, ロシア人 17.22%, その他 7.47% |

| ドゥベサリ地区 (Дубэсарьルーマニア語/モルドバ語) | ドゥベサリ | 381 km2 | 31,000 | モルドバ人 50.15%, ウクライナ人 28.29%, ロシア人 19.03%, その他 2.53% |

| グリゴリオポル地区 (Григориополルーマニア語/モルドバ語) | グリゴリオポル | 822 km2 | 40,000 | モルドバ人 64.83%, ロシア人 17.36%, ウクライナ人 15.28%, その他 2.26% |

| スロボゼヤ地区 (Слобозияルーマニア語/モルドバ語) | スロボゼヤ | 873 km2 | 84,000 | モルドバ人 41.51%, ロシア人 26.51%, ウクライナ人 21.71%, その他 10.27% |

| ティラスポリ市 (Тирасполルーマニア語/モルドバ語) | ティラスポリ | 205 km2 | 129,000 | ロシア人 41.44%, ウクライナ人 32.31%, モルドバ人 18.41%, その他 7.82% |

| ベンデル市 (Тигина/Бендерルーマニア語/モルドバ語) | ベンデル | 97 km2 | 91,000 | ロシア人 43.35%, モルドバ人 25.03%, ウクライナ人 17.98%, その他 13.64% |

8. 経済

沿ドニエストル共和国の経済は、混合経済体制であり、1990年代後半の大規模な民営化プロセスを経て、現在ではほとんどの企業が私有化されている。しかし、その経済構造は旧ソ連時代からの重工業偏重を引き継いでおり、ロシアからのエネルギー供給や財政支援に大きく依存しているという特徴を持つ。国際的な未承認状態が経済発展の大きな足かせとなっている。

8.1. 経済史とマクロ経済

ソビエト連邦時代、トランスニストリア地域はモルダビアSSR内で最も工業化された地域であり、1990年にはモルドバ全体のGDPの約40%、電力生産の90%を占めていた。しかし、ソ連崩壊とそれに続くトランスニストリア戦争、そして国際的な未承認状態は、経済に深刻な打撃を与えた。当初は「ブレジネフ型計画経済」への回帰を目指したが、後に市場経済への移行を決定した。

沿ドニエストル政府によると、2007年のGDPは約7.99 億 USD(67億8900万沿ドニエストル・ルーブル)、一人当たりGDPは約1500 USDであった。GDP成長率は11.1%、インフレ率は19.3%と報告された。2021年のGDP(名目)は12.01 億 USD、一人当たりGDPは2584 USDとされている。しかし、これらの数値は国際的な統計基準とは異なる可能性があり、実態を正確に反映しているかは不明である。

財政面では慢性的な赤字が続いており、ロシアからの財政支援や、ロシアのガスプロムからの天然ガスを事実上無償または低価格で受け取り、それを国内企業に市場価格に近い価格で販売することで得られる差益(ガス代未払いによる事実上の補助金)に依存している。2004年時点で、公的債務は12.00 億 USD(その3分の2はロシアに対するもの)に達していた。ガスプロムに対するガス代金未払い額は年々累積し、大きな経済的負担となっている。2023年上半期には、輸入が13.20 億 USD(前年比12%増)に対し、輸出は3.46 億 USD(同10%減)にとどまり、貿易赤字は9.70 億 USDに達した。これは2021年の年間GDPにほぼ匹敵する額であり、ロシアからのガス供給の未払いで補填されている状況が浮き彫りになった。

通貨は独自通貨である沿ドニエストル・ルーブルが発行されているが、国際的な兌換性はなく、域内でのみ通用する。中央銀行として沿ドニエストル共和国銀行が金融政策を担っている。

経済はしばしば、密輸(特にタバコやアルコール)や武器取引への関与が疑われてきたが、沿ドニエストル政府はこれを否定している。

8.2. 対外貿易

沿ドニエストル共和国の対外貿易は、その地理的条件と未承認国家という立場から、ロシア、モルドバ、ウクライナ、そして近年では欧州連合(EU)との関係に大きく左右されてきた。

2020年の沿ドニエストル税関の報告によると、輸出額は6.33 億 USD、輸入額は10.53 億 USDであった。

2000年代初頭には、輸出の50%以上が独立国家共同体(CIS)諸国、特にロシア、ベラルーシ、ウクライナ、そして沿ドニエストル当局が「外国」とみなすモルドバ向けであった。CIS以外の主要な輸出先は、イタリア、エジプト、ギリシャ、ルーマニア、ドイツなどであった。輸入品目では、CIS諸国が60%以上を占め、EUのシェアは約23%であった。主な輸入品は、非鉄金属、食料品、電力であった。

2014年にモルドバがEUとの間で連合協定(DCFTAを含む)を締結すると、法的にはモルドバの一部とされる沿ドニエストルも、モルドバの税関当局に登録することでEU市場への無関税輸出の恩恵を受けることが可能になった。これにより、貿易構造に変化が生じ、2015年には輸出の27%(1.89 億 USD中)がEU向けとなり、ロシア向けは7.7%に減少した。このEU市場へのシフトはその後も続いた。

2022年のロシアによるウクライナ侵攻後、ウクライナとの国境が封鎖されたため、沿ドニエストルの貿易は全てモルドバを経由せざるを得なくなり、モルドバ及びEUの基準への準拠がより一層求められるようになった。2023年上半期の貿易報告によると、輸出の48%がモルドバ本土向け、33%以上がEU向け、9%がロシア向けであった。一方、輸入の68%がロシアから、14%がEUから、7%がモルドバからであった。このデータは、エネルギー(主にロシアからのガス)輸入が大きな割合を占めていることを示唆している。

2024年からは、モルドバとEUの自由貿易協定に基づき、沿ドニエストルからの輸出入品もモルドバの輸入品と同様に扱われることになり、輸入業者はモルドバへの登録と、品目によっては関税の支払いが義務付けられた。

主要な輸出品は、鉄鋼製品、繊維製品、電力、酒類(コニャックなど)である。輸入品は、エネルギー資源(天然ガス、石油製品)、機械設備、食料品などである。

8.3. 主要産業

沿ドニエストル共和国の経済は、いくつかの主要産業によって支えられているが、その多くはソビエト連邦時代からの遺産であり、近代化や国際競争力の面で課題を抱えている。

- 鉄鋼業:ルィブニツァにあるモルドバ製鉄所(MMZ)は、沿ドニエストル最大の企業の一つであり、歳入の約60%を占めた時期もあった。ロシアのメタロインヴェスト・ホールディングの一部であったが、現在は沿ドニエストル政府の管理下にあるとされる。主にスクラップ鉄を原料として鋼材を生産し、輸出している。しかし、エネルギー価格の高騰や国際市場の変動、環境問題などが経営の課題となっている。

- 電力生産:ドニエストロフスクにあるクチュルガン火力発電所(モルダフスカヤGRES)は、モルドバ地域全体(沿ドニエストル含む)の主要な電力供給源である。ロシアのエネルギー企業インターRAOの子会社が所有・運営している。主にロシアから供給される天然ガスを燃料として発電しており、余剰電力はモルドバ本土や過去にはウクライナへも輸出されてきた。この発電所は、沿ドニエストルの経済的自立とロシアの影響力を象徴する存在である。しかし、2025年初頭からのロシア産ガスのウクライナ経由供給停止により、石炭への燃料転換も行っているが、供給不安が続いている。

- 繊維産業:ティラスポリにあるティロテックス社は、ヨーロッパでも最大級の繊維企業の一つとされ、綿製品を中心に生産し、多くを輸出している。高度な技術と品質管理で知られるが、国際的な競争激化や労働コストの上昇に直面している。

- 酒類製造:ティラスポリのKVINT社は、ブランデー(ディヴィンと呼ばれる)、ワイン、ウォッカなどを生産する老舗企業である。特にコニャック様式のブランデーは国際的な評価も高く、重要な輸出品目の一つとなっている。

これらの基幹産業に加え、機械製造、セメント生産、食品加工なども行われている。しかし、多くの企業は設備の老朽化、投資不足、市場アクセスの困難さといった問題に直面している。労働者の権利保護や環境基準の遵守に関しても、国際的な水準に達していないとの指摘がある。

経済全体が巨大コングロマリットであるシェリフ社の影響下にあり、同社はスーパーマーケット、ガソリンスタンド、通信、建設、メディア、スポーツチーム(FCシェリフ・ティラスポリ)など、多岐にわたる事業を展開し、政治・経済両面で絶大な力を持っている。

9. 社会

沿ドニエストル共和国の社会は、ソビエト連邦時代からの文化的遺産と、未承認国家としての特殊な状況が混在し、多民族構成と言語の多様性、そして国際社会からの孤立が特徴づけられる。人権状況やメディアの自由度については多くの課題が指摘されている。

9.1. 住民

2015年10月に沿ドニエストル当局が実施した国勢調査によると、総人口は475,373人で、2004年の国勢調査時の555,347人から14.5%減少した。この人口減少は、低い出生率と域外への人口流出(特に若年層のロシアや他のヨーロッパ諸国への移住)が主な原因と考えられる。都市化率は69.9%であった。

民族構成(2015年国勢調査、申告ベース):

- ロシア人: 29.1% (約161,300人、別の情報源では34%)

- モルドバ人: 28.6% (約156,600人、別の情報源では33%)

- ウクライナ人: 22.9% (約126,700人、別の情報源では26.7%)

- ブルガリア人: 2.4% (約13,300人)

- ガガウズ人: 1.1% (約5,700人)

- ベラルーシ人: 0.5% (約2,800人)

- 沿ドニエストル人(自己申告): 0.2%

- その他: 1.4%

- 国籍不詳: 14%

この2015年の調査では、初めて「沿ドニエストル人」という民族自認の選択肢が設けられた。ロシア人、モルドバ人、ウクライナ人がほぼ同程度の割合を占める多民族構成となっている。公用語はロシア語、モルドバ語(キリル文字表記)、ウクライナ語の3言語であるが、実生活ではロシア語が最も広く通用するリングワ・フランカ(共通語)として機能している。

多くの住民は沿ドニエストルの「市民権」に加え、モルドバ、ロシア、ウクライナなどの複数の国籍を有している。これは、国際的に通用しない沿ドニエストルのパスポートの代わりに、他国のパスポートを利用して海外渡航や権利を行使するためである。

9.1.1. 過去の国勢調査結果

2004年国勢調査:

総人口は555,347人。主な民族構成は以下の通り。

- モルドバ人: 32.1% (177,785人)

- ロシア人: 30.4% (168,678人)

- ウクライナ人: 28.8% (160,069人)

- ブルガリア人: 2.5% (13,858人)

- ガガウズ人: 0.7% (4,096人)

- その他(ポーランド人、ユダヤ人、ロマなどを含む): 4.9%

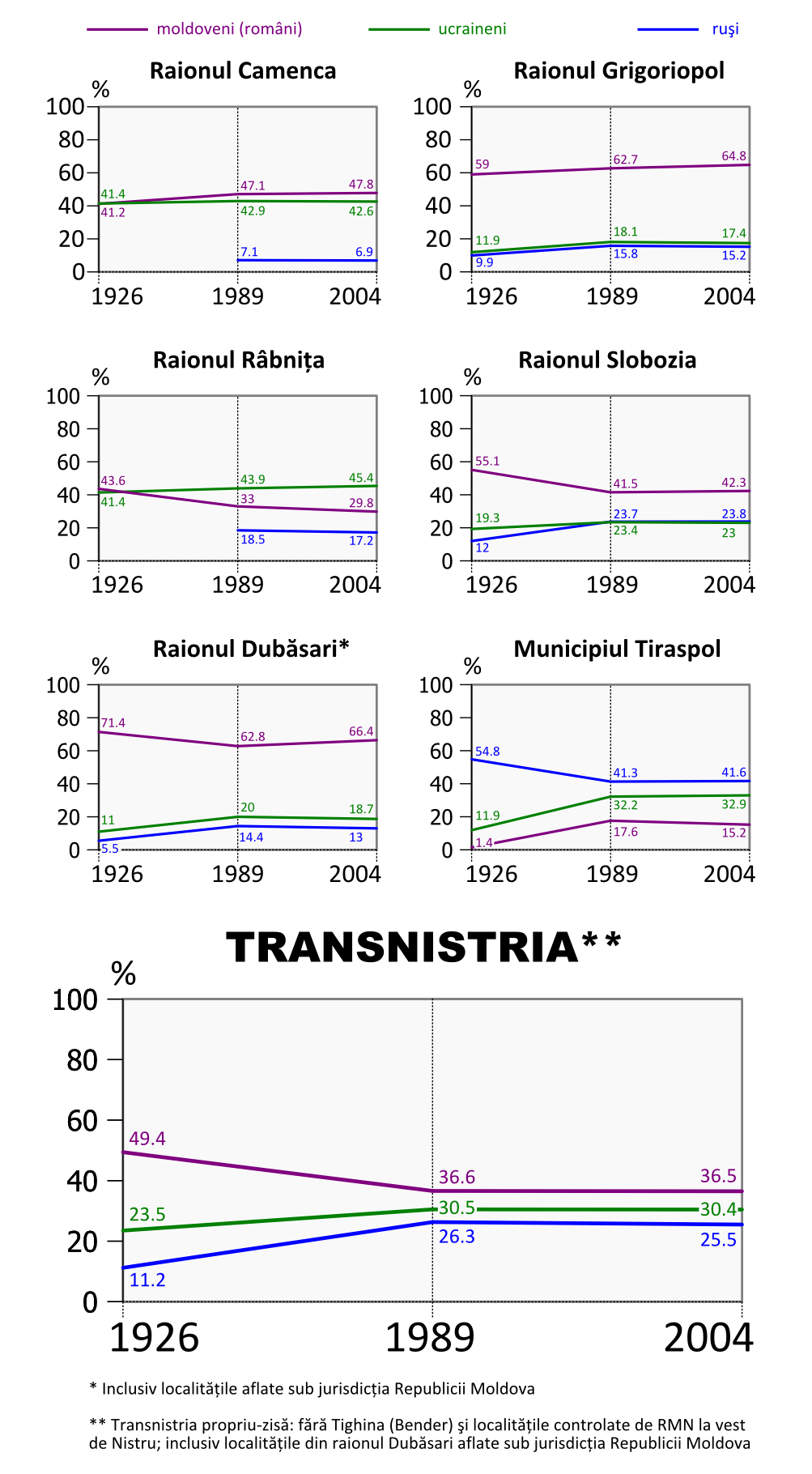

地域別に見ると、モルドバ人は中部(ドゥベサリ地区50.2%、グリゴリオポル地区64.8%)で多数を占め、北部(カメンカ地区47.8%)と南部(スロボゼヤ地区41.5%)で相対的多数であった。ロシア人はティラスポリ市(41.6%)で相対的多数。ウクライナ人は北部(ルィブニツァ地区45.41%)で相対的多数であった。ブルガリア人は主にパルカニ村に集中している。

1989年国勢調査(ソ連時代最後の国勢調査):

総人口は約679,000人(モルドバ支配下の安全保障地帯の集落も含む)。当時の民族構成は、モルドバ人が約39.9%、ウクライナ人が約28.3%、ロシア人が約25.5%であった。

1926年のMASSR時代の統計と比較すると、ロシア人の割合は13.7%から大幅に増加し、逆にモルドバ人の割合は44.1%から減少している。ウクライナ人の割合は比較的安定していた。この変化は、ソ連時代の工業化に伴うロシア系・ウクライナ系住民の移住と、ロシア化政策の影響を反映している。

9.2. 宗教

沿ドニエストル共和国における主要な宗教はキリスト教であり、その大多数は東方正教会の信徒である。沿ドニエストル当局の公式統計によれば、人口の約91-92%が東方正教会に帰依しており、約4%がローマ・カトリックを信仰しているとされる。

東方正教会は、モルドバ正教会(ロシア正教会の自治教会)の管轄下にあり、ティラスポリ・ドゥベサリ主教区が置かれている。沿ドニエストル政府は、正教会の教会堂の修復や新築を支援するなど、正教会との良好な関係を維持しようと努めている。2009年には、モスクワ総主教キリル1世が沿ドニエストルを訪問した。

ローマ・カトリックの信者は、主に北部のポーランド系住民が多い地域に居住している。

沿ドニエストル憲法は信教の自由を保障しており、政府は114の宗教団体や信徒集団が公式に登録されていると主張している。しかし、実際には特定の少数派宗教団体に対する登録の遅延や活動の妨害が報告されており、信教の自由が完全に保障されているとは言えない状況にある。例えば、エホバの証人は2005年頃に登録に関する問題に直面した。また、2007年にはアメリカ合衆国を拠点とするキリスト教系放送ネットワークが、沿ドニエストルにおけるプロテスタントへの迫害を非難した。

政府による宗教政策は、伝統的な東方正教会を重視しつつも、他の宗教団体の活動を一定程度容認する形をとっているが、体制に批判的と見なされる団体や、社会の安定を損なうと判断される団体に対しては、圧力が加えられることがある。

9.3. 教育

沿ドニエストルの教育制度は、主にソビエト連邦時代のシステムを継承し、ロシアの教育基準に準拠している。教育は主にロシア語で行われるが、モルドバ語(キリル文字表記)およびウクライナ語での教育も一部で行われている。

学制は、就学前教育、初等教育(4年)、前期中等教育(5年)、後期中等教育(2年または3年)からなり、その後、高等教育機関(大学、専門学校など)に進学する道が開かれている。義務教育は9年間である。

主要な高等教育機関としては、首都ティラスポリにあるタラス・シェフチェンコ記念沿ドニエストル国立大学が最大規模であり、総合大学として多様な学部を擁している。この大学は、ロシアの大学との連携も行っている。

しかし、沿ドニエストルで発行された高等教育の卒業証書や学位は、国際的にほとんど承認されない。これにより、卒業生はモルドバ国内や西側諸国で高度な専門職に就くことが困難であり、多くの場合、ロシアでの就職やさらなる学業を目指すことになる。

教育における大きな問題の一つが、後述する「ルーマニア語(モルドバ語)学校問題」である。ラテン文字を使用するモルドバ語(ルーマニア語)教育を行う学校は少数であり、当局からの圧力や閉鎖の危機に直面してきた。これは、言語権や教育の自由に関する人権問題として、国際社会から批判されている。

教育課程の内容は、ロシアの歴史観や価値観を反映したものが多く、沿ドニエストルの「国家」としてのアイデンティティを強調する愛国主義的な教育も行われている。

9.4. 人権

沿ドニエストル共和国における人権状況は、国際的な人権団体や一部の政府から長年にわたり批判の対象となっている。未承認国家という特殊な立場、ロシアの強い影響力、そして権威主義的とされる統治体制が、人権問題の背景にある。

主な懸念事項は以下の通りである。

- 報道の自由:メディアの大部分は政府または政府系企業(特にシェリフ社)の管理下にあり、政府に批判的な報道は極めて困難である。独立系メディアやジャーナリストは嫌がらせや圧力に直面し、自己検閲も蔓延しているとされる。2006年の米国務省報告書によれば、主要な新聞2紙は当局の管理下にあり、選挙関連の世論調査結果の報道を禁止する法律改正も行われた。

- 集会及び結社の自由:政府に批判的な集会やデモは許可されないか、厳しく制限されることが多い。野党やNGOの活動も監視され、圧力を受けることがある。

- 恣意的な逮捕・拘禁、拷問:当局による恣意的な逮捕や拘禁、そして被拘禁者に対する拷問や非人道的な扱いの報告がなされている。司法プロセスの透明性や公正性にも疑問が呈されている。

- 少数派の権利:民族的・言語的少数派(特にラテン文字を使用するモルドバ語話者)の権利が十分に保障されていないとの指摘がある(後述のルーマニア語学校問題を参照)。また、性的少数者(LGBT)に対する法的保護はなく、社会的な差別も根強い(後述)。

- 信教の自由:憲法では信教の自由が保障されているものの、一部の少数派宗教団体(エホバの証人など)は登録や活動において困難に直面している。

- 人身売買:沿ドニエストル地域は、人身売買の経由地及び発生源となっているとの報告がある。

アメリカ合衆国に拠点を置くフリーダム・ハウスは、2007年の報告書で沿ドニエストルを「不自由な地域」と評価し、政治的権利と市民的自由の両面で状況が劣悪であると指摘した。

沿ドニエストル当局はこれらの批判に対し、内政干渉であると反発したり、状況は改善されつつあると主張したりすることが多いが、国際的な監視団の自由なアクセスが制限されているため、客観的な評価は困難である。

社会自由主義的な価値観に照らし合わせると、個人の自由、法の支配、民主的なプロセスといった面で多くの課題が残されていると言える。

9.4.1. LGBTの権利

沿ドニエストル共和国において、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)の人々の法的地位や社会的受容は極めて低い状況にある。同性間の性的関係は非犯罪化されているものの、同性婚やシビルユニオンといった法的なパートナーシップは一切認められていない。2002年に施行された婚姻家族法は、婚姻を男女間の自発的な結合と明確に規定している。

LGBTの人々に対する社会的な偏見や差別は根強く、公然とカミングアウトすることは困難である。LGBTの権利擁護団体は存在せず、関連する集会やイベントの開催も事実上不可能に近い。メディアにおいてLGBTの話題が肯定的に取り上げられることは稀であり、むしろ否定的な言説が流布されることもある。

政府当局もLGBTの権利保護には消極的であり、差別禁止法の制定や啓発活動などは行われていない。東方正教会など保守的な宗教勢力の影響も強く、伝統的な家族観や道徳観が重視される社会風潮が、LGBTの人々への圧力を強めている。

国際的な人権団体からは、沿ドニエストルにおけるLGBTの人々の人権状況に対する懸念が表明されているが、未承認国家であるため外部からの働きかけも限定的である。社会における可視性の低さと法整備の遅れが、LGBTの人々を脆弱な立場に置いている。

9.4.2. メディア

沿ドニエストル共和国におけるメディア環境は、政府による強い統制と影響下にあり、報道の自由度は著しく低いと評価されている。

主要な報道機関の多くは、政府または政府と密接な関係にある企業(特に巨大コングロマリットであるシェリフ社)によって所有または管理されている。テレビ局では、国営放送の「第一沿ドニエストル・チャンネル(Первый Приднестровскийロシア語)」やシェリフ社傘下の「TSV(Телевидение Свободного Выбора自由選択テレビロシア語)」が主要な地位を占めている。ラジオ局も同様に、FM放送の「インターFM」などがシェリフ社の影響下にある。新聞では、政府系の日刊紙「ドニエストルのプラウダ(Днестровская правдаロシア語)」や「アデヴァルル・ニストリアン(Адевэрул Нистрянmo、モルドバ語キリル文字表記)」などがある。

これらのメディアは、政府の公式見解やプロパガンダを報道する傾向が強く、政府に批判的な内容や多様な意見が取り上げられることは稀である。ジャーナリストに対する圧力や検閲も存在し、独立系のメディアやジャーナリストの活動は極めて困難な状況にある。過去には、政権に批判的な報道を行った独立系新聞が嫌がらせを受けたり、選挙関連の世論調査結果の公表が制限されたりした事例が報告されている。

インターネットメディアも存在するが、政府系サイトが中心であり、独立系ニュースサイトやブログに対しても監視やアクセス制限が行われることがあるとされる。ソーシャルメディアの利用は広がっているものの、公然と体制批判を行うことにはリスクが伴う。

OSCEなどの国際機関は、沿ドニエストルのメディア環境を「制限的」と評価し、当局が独立した反対意見やグループを黙らせるための長年のキャンペーンを続けていると指摘している。このようなメディア環境は、住民が多様な情報にアクセスし、自由な意見形成を行うことを妨げ、民主的な社会の発展にとって大きな障害となっている。

9.4.3. ルーマニア語学校問題

沿ドニエストル共和国におけるルーマニア語(現地では「モルドバ語」と呼称)を使用する学校、特にラテン文字表記で教育を行う学校の運営を巡る問題は、長年にわたり深刻な人権問題として国際的な注目を集めてきた。

背景として、沿ドニエストル当局は公用語の一つとしてモルドバ語を定めているが、その表記にはソビエト時代に導入されたキリル文字の使用を義務付けている。一方、モルドバ本国やルーマニアでは、モルドバ語(ルーマニア語)はラテン文字で表記するのが標準である。このため、トランスニストリア地域内でラテン文字によるモルドバ語教育を希望する住民(主にモルドバ系住民)と、キリル文字使用を強制する沿ドニエストル当局との間に対立が生じてきた。

ラテン文字を使用するルーマニア語学校は少数であり、当局から様々な圧力を受けてきた。主な問題点は以下の通りである。

- 学校閉鎖・登録拒否:当局は、これらの学校に対し、公式な認可申請の不備などを理由に閉鎖を強行したり、登録を拒否したりする事例が相次いだ。特に2004年には、複数の学校が強制的に閉鎖され、「学校危機」として国際的な非難を浴びた。その後、EUなどからの圧力もあり、一部の学校は私立学校として再開を認められた。2021年8月には、ティラスポリのルシアン・ブラガ高校が登録を拒否され、3ヶ月間の活動停止を余儀なくされた。

- 施設の問題:学校施設の没収や、適切な校舎の提供拒否、賃貸契約の更新拒否などが行われた。例えば、ルイブニツァのラテン文字学校は、完成間近だった校舎を2004年に当局に接収された。

- 教材・教員の不足:ラテン文字の教科書の使用が制限されたり、教員が嫌がらせを受けたりする事例が報告されている。

- 生徒・保護者への圧力:これらの学校に通う生徒やその保護者に対し、当局から圧力が加えられることもあった。

OSCEや欧州評議会、多くの子どもの権利団体は、この問題を母語で教育を受ける権利の侵害、教育における差別であるとして強く批判し、沿ドニエストル当局に対して改善を要求してきた。欧州人権裁判所も、この問題に関連して沿ドニエストル当局(および事実上支配しているロシア)の人権侵害を認定する判決を下している。

この問題は、沿ドニエストルにおける少数派の権利、文化的多様性、そして教育の自由という基本的な人権に関わる重要な課題であり続けている。

9.5. 祝祭日

沿ドニエストル・モルドバ共和国では、独自の祝祭日が定められている。これらは、歴史的な出来事やソビエト連邦時代からの伝統を反映したものが多い。主要な祝祭日は以下の通りである。

- 1月1日、1月2日:新年(Новый Годノーヴィー・ゴートロシア語) - 2006年からは2日間の連休

- 1月7日:クリスマス(Рождество Христовоロジェストヴォー・フリストーヴォロシア語) - 正教会の暦に基づく

- 2月23日:祖国防衛者の日(День защитника Отечестваジェーニ・ザシチートニカ・オチェーチェストヴァロシア語) - 旧ソ連軍の日

- 3月8日:国際女性デー(Международный женский деньメジュドゥナロードニィ・ジェーンスキィ・ジェーニロシア語)

- 5月1日、5月2日:労働者の連帯の日(День солидарности трудящихсяジェーニ・ソリダールノスチ・トゥルдяシフスャロシア語)

- 5月9日:戦勝記念日(День Победыジェーニ・ポベーディロシア語) - 独ソ戦におけるナチス・ドイツに対する勝利を記念

- 9月2日:共和国の日(День Республикиジェーニ・レスプブリキロシア語) - 1990年の沿ドニエストル・モルダビアSSR独立宣言を記念する最大の国家祝日

- 11月7日:十月革命記念日 (День Октябрьской революцииジェーニ・オクチャブリスカイ・レヴォリューツィロシア語) - 過去には祝われていたが、現在は公式の祝日ではない場合もある。

- 12月24日:憲法記念日(День конституцииジェーニ・コンスティトゥーツィイロシア語) - 1995年の憲法採択を記念(制定は1996年から)

- 12月25日:クリスマス(Рождество Христово по григорианскому календарюロジェストヴォー・フリストーヴォ・ポ・グリゴリアーンスコム・カレンダリューロシア語) - グレゴリオ暦に基づくクリスマス(主にカトリック教徒向け)

これらの祝祭日には、軍事パレード、公式式典、コンサート、市民向けのイベントなどが開催されることが多い。特に共和国の日と戦勝記念日は大規模に祝われる。

10. スポーツ

沿ドニエストル共和国では、他の旧ソ連構成国と同様にサッカーが最も人気のあるスポーツの一つである。国内にはサッカーリーグが存在するが、国際的な承認を得ていないため、国際サッカー連盟(FIFA)や欧州サッカー連盟(UEFA)には加盟していない。

最も有名なスポーツチームは、首都ティラスポリを本拠地とするサッカークラブ、FCシェリフ・ティラスポリである。同クラブは、沿ドニエストルの巨大コングロマリットであるシェリフ社によって強力に支援されており、モルドバ国内リーグ(ディヴィジア・ナツィオナラ)に参加している。シェリフ・ティラスポリはモルドバリーグで圧倒的な強さを誇り、多数の優勝経験を持つ。特筆すべきは、2021-22シーズンのUEFAチャンピオンズリーグで、モルドバのクラブとして初めて本戦グループステージに進出し、レアル・マドリードを破るなどの快挙を成し遂げ、国際的に大きな注目を集めた。

FCシェリフ・ティラスポリは、近代的なシェリフ・スタジアムをホームスタジアムとしており、育成組織も充実している。所属選手には沿ドニエストル出身者に加え、多くの外国人選手も含まれる。

2022年、ロシアによるウクライナ侵攻とそれに伴う地域の安全保障上の懸念から、UEFAはFCシェリフ・ティラスポリに対し、沿ドニエストル域内(ティラスポリ)でのUEFA主催試合の開催を禁止する措置を取った。

サッカー以外では、バスケットボール、バレーボール、ボクシング、レスリングなどの格闘技も人気がある。沿ドニエストル出身の選手は、国際大会には主にモルドバ代表として出場することが多い。

沿ドニエストル当局はスポーツ振興にも力を入れており、国内大会の開催やスポーツ施設の整備などを進めているが、国際的な孤立がスポーツ分野の発展においても制約となっている。