1. 生涯

菱田春草は、その短い生涯の中で、日本の美術界に大きな変革をもたらした。彼の人生は、伝統と革新の間で揺れ動く明治期の美術状況と密接に結びついていた。

1.1. 幼少期と家族

菱田春草は1874年(明治7年)、長野県伊那郡飯田町(現在の飯田市)に、旧飯田藩士であった菱田鉛治の三男として生まれた。幼少期は飯田学校(現追手町小学校)で学んだ。

彼の家族は、学術分野で活躍した人物を多く輩出している。兄の菱田為吉は東京物理学校教授を務め、東京理科大学近代科学資料館には為吉が作成した多面体模型が所蔵されている。弟の菱田唯蔵は九州帝国大学および東京帝国大学の教授を務めた。妻の千代は、長州藩士で陸軍少尉を務めた野上宗直の娘である。父宗直が若くして亡くなったため、母の実家である飯田藩の石田新内の家に引き取られていた際に春草と知り合った。長男の菱田春夫は、後に美術鑑定家として知られるようになった。

1.2. 教育と美術修業

1889年(明治22年)、春草は上京し、狩野派の結城正明の画塾で絵画の基礎を学んだ。翌1890年(明治23年)には、東京美術学校(現東京藝術大学)に入学。同校では横山大観や下村観山の1学年後輩にあたる。彼の主要な師は、狩野派の末裔である橋本雅邦であった。

東京美術学校在学中、春草は岡倉天心(覚三)とフェノロサから強い影響を受けた。当時の東京美術学校では、フェノロサによる美学、岡倉天心による日本美術史、そしてフェノロサと岡倉天心の師である黒川真頼による有職故実、和文、金工、漆工史などの講義が基礎知識として提供されており、これらの教育が春草の芸術観の形成に深く関わった。

1.3. キャリア形成と日本美術院

1895年(明治28年)、21歳で東京美術学校を卒業した春草は、同年秋から翌年にかけて帝国博物館の委嘱を受け、京都や奈良の仏教寺院に所蔵される重要な宗教画の模写事業に参加した。この経験は、日本の古典美術に対する理解を深める上で貴重な機会となった。また、彼は東京美術学校の教師も務めた。

1898年(明治31年)、東京美術学校校長であった岡倉天心は、過激な日本画改革論に対する反対派の動きにより、学校を辞任せざるを得ない状況に追い込まれた。これに伴い、当時同校の教師であった春草や大観、観山も学校を去り、在野の美術団体である日本美術院の創設に参加した。日本美術院は、伝統的な日本画の枠にとらわれず、新たな表現を追求する画家たちの拠点となった。

1.4. 海外渡航と展覧会

日本美術院での活動の一環として、春草は海外での経験も積んだ。1903年(明治36年)には横山大観とともにインドへ渡航。翌1904年(明治37年)には岡倉天心、大観とともにアメリカへ渡り、さらにヨーロッパを巡って翌1905年(明治38年)に帰国した。これらの海外渡航中、彼は自身の作品展を開催し、日本の革新的な絵画を国際社会に紹介する機会を得た。

帰国後、1906年(明治39年)に日本美術院が茨城県北茨城市の五浦(いづら)に移転すると、春草も同地に移り住み、大観、観山らとともに創作活動に励んだ。

2. 画業と画風

菱田春草の画業は、近代日本画の発展において重要な位置を占める。特に彼の「朦朧体」の創出とその後の展開は、日本の伝統的な絵画表現に新たな可能性を開いた。

2.1. 影響と芸術的環境

春草の創作活動は、岡倉天心、フェノロサ、そして彼が学んだ狩野派といった多様な芸術的影響のもとに展開された。東京美術学校での教育は、伝統的な技法と西洋の美学・美術史の知識を彼にもたらした。当時の美術界は、伝統墨守と西洋化の間で揺れ動き、日本画のあり方が問われる時代であった。このような環境の中で、春草は既存の枠にとらわれない独自の表現を模索した。

2.2. 「朦朧体」と様式革新

1900年(明治33年)前後から、春草、大観らは、従来の日本画に不可欠であった輪郭線を排した無線描法を試みた。この実験的な画法は、当時の世間から「朦朧体」(もうろうたい)と揶揄された。この新しい手法は、色彩の濃淡(グラデーション)を用いて対象を描写するもので、特に朝霧や夕焼けのような、空気感や光の表現に効果を発揮した。しかし、その革新性ゆえに、当時の美術評論家からは厳しい批判を受け、多くの支持を得ることはなかった。

春草自身も、「朦朧体」が特定のモチーフには有効であるものの、その色彩濃淡技法が限定的な表現にしか適さないことに気づいた。この欠点を克服するため、彼は自身の「朦朧体」に伝統的な線描を統合し始めた。彼の後期の作品は、この新しい様式を示しており、より厳格な伝統的日本画の様式とは一線を画し、近代日本画の典型となる表現を確立した。1905年(明治38年)の帰国後は、琳派風の手法も取り入れるようになった。

2.3. 国内展覧会への参加

1907年(明治40年)には、政府が主催する「官」の展覧会である文展(文部省美術展覧会)の第1回展が開催された。春草はこれに『賢首菩薩』を出品し、高い評価を得た。これ以降、彼は文展を主な活動の場とし、積極的に作品を発表した。晩年の代表作『落葉』は、伝統的な屏風形式を用いながらも、空気遠近法(色彩の濃淡や描写の疎密で、遠くの事物と近くの事物を描き分ける)を駆使し、日本画の世界に合理的な空間表現を実現した名作として評価されている。

3. 主要作品

菱田春草は、その短い生涯の中で数多くの傑作を残した。以下にその代表的な作品群を挙げる。彼の作品は、日本の伝統的な美意識と西洋の技法を融合させ、近代日本画の新たな地平を切り開いた。

| 作品名 | 技法 | 所有者 | 年代 | 文化財指定 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

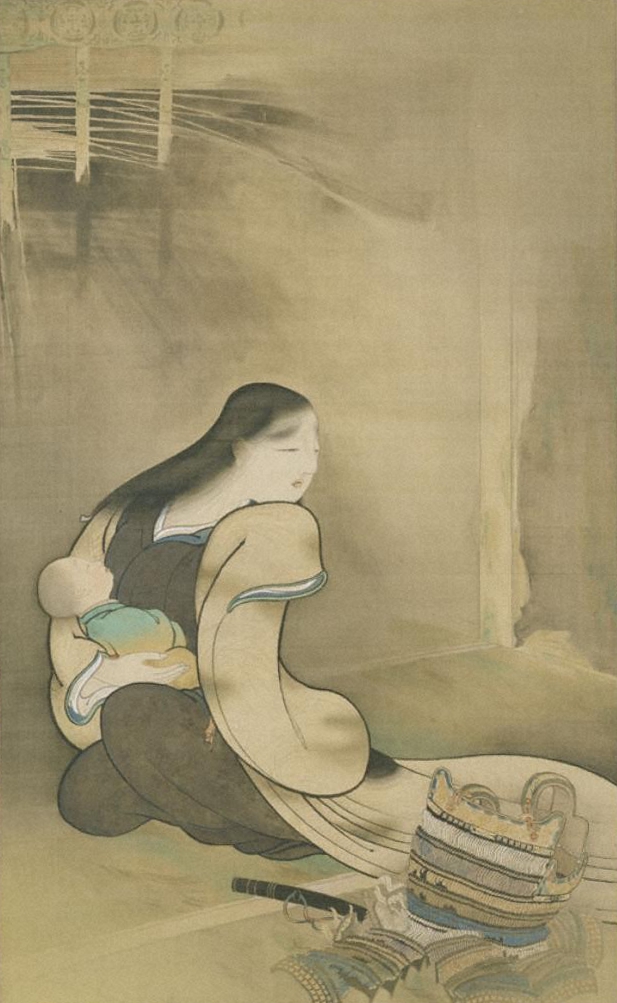

| 寡婦と孤児 | 絹本著色 | 東京芸術大学大学美術館 | 1895年7月 | 卒業制作最優等作品。『太平記』巻13「北山殿謀反事」に取材した可能性が高い。 | |

| 高野山風景 | 絹本著色 | 公益財団法人木下美術館 | 1895年 | ||

| 四季山水 | 紙本著色 | 富山県立近代美術館 | 1896年9月 | 第1回日本絵画協会絵画共進会銅牌第4席。 | |

| 拈華微笑 | 絹本著色 | 東京国立博物館 | 1897年3月 | 第2回日本絵画協会絵画共進会銅牌第2席。 | |

| 水鏡 | 絹本著色 | 東京芸術大学大学美術館 | 1897年10月 | 第3回日本絵画協会絵画共進会銅牌第7席。 | |

| 武蔵野 | 絹本著色 | 富山県立近代美術館 | 1898年10月 | 第5回日本絵画協会・第1回日本美術院連合絵画共進会銅牌第2席。 | |

| 寒林 | 紙本墨画 | 霊友会妙一記念館 | 1898年10月 | 第5回日本絵画協会・第1回日本美術院連合絵画共進会。 | |

| 月下狐 | 紙本著色 | 水野美術館 | 1899年4月 | 日本美術院美術工芸共進会。 | |

| 六歌仙 | 金地著色 | 永青文庫(熊本県立美術館寄託) | 1899年4月 | 日本美術院美術工芸共進会。 | |

| 秋景 (渓山紅葉) | 絹本著色 | 島根県立美術館 | 1899年10月 | 第7回日本絵画協会・第2回日本美術院連合絵画共進会銅牌第3席。 | |

| 秋野 | 絹本著色 | 遠山記念館 | 1899年10月 | 第7回日本絵画協会・第2回日本美術院連合絵画共進会。 | |

| 稲田姫 | 絹本著色 | 水野美術館 | 1899年10月 | 第7回日本絵画協会・第2回日本美術院連合絵画共進会。 | |

| 菊慈童 | 絹本著色 | 飯田市美術博物館 | 1900年4月 | 第8回日本絵画協会・第3回日本美術院連合絵画共進会。 | |

| 伏姫(常磐津) | 絹本著色 | 長野県信濃美術館 | 1900年4月 | 第8回日本絵画協会・第3回日本美術院連合絵画共進会。 | |

| 湖上釣舟 | 紙本墨画淡彩 | 埼玉県立近代美術館 | 1900年 | ||

| 釣帰 | 絹本著色 | 山種美術館 | 1901年3月 | 第10回日本絵画協会・第5回日本美術院連合絵画共進会銀章第5席。 | |

| 蘇李訣別 | 絹本著色 | 個人蔵 | 1901年3月 | 第10回日本絵画協会・第5回日本美術院連合絵画共進会。 | |

| 暮色 | 絹本著色 | 京都国立博物館 | 1901年4月 | 日本美術院京都絵画展覧会。 | |

| 躑躅双鳩(温麗) | 絹本著色 | 福井県立美術館 | 1901年5月 | 第6回絵画互助会1等。 | |

| 瀑布(流動) | 絹本著色 | 光ミュージアム | 1901年6月 | 第7回絵画互助会1等。 | |

| 羅浮仙 | 絹本著色 | 長野県信濃美術館 | 1901年 | ||

| 月夜飛鷺(陸離) | 絹本著色 | 林原美術館 | 1901年12月 | 第12回絵画互助会2等。 | |

| 高士望岳(荘重) | 絹本墨画 | 広島県立美術館 | 1902年1月 | 第12回絵画互助会1等。 | |

| 海岸怒涛(雄快) | 絹本著色 | 長野県信濃美術館 | 1902年2月 | 第14回絵画互助会1等。 | |

| 王昭君 | 絹本著色 | 山形・善寶寺(東京国立近代美術館寄託) | 1902年3月 | 重要文化財 | 第12回日本絵画協会・第7回日本美術院連合絵画共進会銅牌第1席。 |

| 霊昭女 | 絹本著色 | 飯田市美術博物館 | 1902年4月 | 飯田市有形文化財 | 第16回絵画互評会2等。課題「端妍」。 |

| 秋草 | 紙本著色 | 水野美術館 | 1902年 | ||

| 雪後の月 | 絹本著色 | 滋賀県立近代美術館 | 1902年 | ||

| 弁財天 | 絹本著色 | 法人蔵 | 1903年 | 滞印期の作。 | |

| 鹿 | 絹本著色 | 飯田市美術博物館 | 1903年10月 | 飯田市有形文化財 | 第15回日本絵画協会・第10回日本絵画協会連合絵画共進会銀章第6席。 |

| 夕陽 | 絹本著色 | 法人蔵 | 1903年10月 | 第15回日本絵画協会・第10回日本絵画協会連合絵画共進会。 | |

| 雨(山路) | 絹本著色 | 長谷川町子美術館 | 1903年10月 | 第15回日本絵画協会・第10回日本絵画協会連合絵画共進会。同展に《風・雨》という対幅で出品されたが、現在は《雨(山路)》のみ残っている。 | |

| 梅下白描 | 絹本著色 | 福田美術館 | 1903年頃 | ||

| 春庭 | 絹本著色 | 福田美術館 | 1897-1906年(明治30年代)頃 | ||

| 夜桜 | 絹本著色 | 飯田市美術博物館 | 1904年 | 飯田市有形文化財 | |

| 夕の森 | 絹本著色 | 飯田市美術博物館 | 1904年 | 飯田市有形文化財 | |

| 帰樵 | 絹本著色 | 飯田市美術博物館 | 1906年 | 飯田市有形文化財 | |

| 賢首菩薩 | 絹本著色 | 東京国立近代美術館 | 1907年10月 | 重要文化財 | 第1回文展2等第3席。 |

| 蓬莱山 | 絹本著色 | 岡田美術館 | 20世紀初頭 | ||

| 薊に鳩 | 絹本著色 | 岡田美術館 | 20世紀初頭 | ||

| 海月 | 絹本著色 | 岡田美術館 | 1907年頃 | ||

| 旭光耀々 | 絹本著色 | 岡田美術館 | 1907年頃 | ||

| 松間の月 | 絹本著色 | 岡田美術館 | 20世紀初頭 | ||

| 瀑布の図 | 絹本著色 | 岡田美術館 | 20世紀初頭 | ||

| 林和靖 | 絹本著色 | 茨城県近代美術館 | 1908年3月 | 日本美術院小展覧会。 | |

| 桐に小禽 | 絹本著色 | 水野美術館 | 1908年3月 | 日本美術院小展覧会。 | |

| 紅葉山水 | 絹本著色 | 愛知県美術館 | 1908年11月 | パトロンだった秋元洒汀旧蔵品。 | |

| 秋木立 | 絹本著色 | 東京国立近代美術館 | 1909年2月 | 第2回国画玉成会。 | |

| 落葉 | 絹本著色 | 滋賀県立近代美術館 | 1909年 | 落葉の連作のうち、前述の《秋木立》と共通性が強いことから最初の作品と考えられる。 | |

| 落葉(未完) | 紙本著色 | 個人蔵 | 1909年 | 土坡があるのが特徴。春草は本作制作を急遽中断し、下記の文展出品作に取り掛かる。 | |

| 落葉 | 紙本著色 | 永青文庫(熊本県立美術館寄託) | 1909年10月 | 重要文化財 | 第3回文展2等第1席。未完本の制作中断もあり、1週間から10日ほどで仕上げた。地平線は暗示されてはいるもののぼかされ、木々は奥に行くほどコントラストを減じて背後に溶け込む幻想的な空間が広がる。 |

| 落葉 | 絹本著色 | 茨城県近代美術館 | 1909年 | ||

| 落葉 | 紙本著色 | 福井県立美術館 | 1909年 | ||

| 苦行 | 絹本著色 | 姫路市立美術館 | 1909年 | ||

| 雪中の鹿 | 絹本著色 | 吉野石膏株式会社 | 1909年頃 | ||

| 暁の海 | 絹本著色 | 吉野石膏株式会社 | 制作年不詳 | ||

| 四季山水 | 絹本著色 | 東京国立近代美術館 | 1910年 | ||

| 雀に鴉 | 紙本著色 | 東京国立近代美術館 | 1910年3月 | 巽画会第10回絵画展覧会2等銀賞第1席。 | |

| 仙女(霊昭女) | 絹本著色 | 個人蔵 | 1910年7月 | 上村松園から「唐人物」と依頼を受けて描いた絵。1910年5月27日に受注、7月26日に完成。 | |

| 黒き猫 | 紙本著色 | 霊友会妙一記念館 | 1910年 | ||

| 黒き猫 | 絹本著色 | 永青文庫(熊本県立美術館寄託) | 1910年 | 重要文化財 | 第4回文展。最後の文展出展作品。当初、今様美人が傘をさして往来する光景を六曲一双屏風にするつもりだったが、モデルの妻が貧血で倒れたり、着物の色調をまとめきれなかったため制作を断念、急遽本作品を僅か5日で仕上げた。モデルとなった猫は近所の焼き芋屋から借用したものである。 |

| 春秋 | 絹本著色 | 飯田市美術博物館 | 1910年 | 飯田市有形文化財 | |

| 猫に烏 | 紙本金地著色 | 茨城県近代美術館 | 1910年 | ||

| 紅葉に小禽 | 絹本著色 | 岡田美術館 | 1910年頃 | ||

| 松竹梅図 | 紙本銀地著色 | 個人蔵 | 1910年頃 | ||

| 松と竹 | 銀地墨画淡彩 | 法人蔵 | 制作年不詳 | ||

| 早春 | 絹本著色 | 個人蔵 | 1911年3月 | 第11回巽画会絵画展覧会。 | |

| 梅に雀 | 絹本著色 | 東京国立近代美術館 | 1911年3月 | 軸物では最後の絵。春草はこの年の2月に病気が再発し、筆がまともに取れない状態で描き上げた。 |

4. 私生活

菱田春草の私生活は、その芸術活動と密接に結びついていた。特に家族との関係は、彼の創作活動を支える重要な要素であった。

4.1. 家族関係

春草の妻である千代は、長州藩士で陸軍少尉であった野上宗直の娘として生まれた。父の早世により、母の実家である飯田藩の石田新内の家に引き取られていた際に、春草と出会い結婚した。春草は家族宛てに多くの書簡を送っており、その一部は飯田市美術博物館に所蔵されている。

彼の兄弟も学術分野で活躍した。兄の菱田為吉は東京物理学校教授を務め、多面体模型の作成でも知られる。弟の菱田唯蔵は九州帝国大学および東京帝国大学の教授を務めた。長男の菱田春夫は、後に美術鑑定家として名を馳せた。春草の家族は、彼の芸術活動を精神的に支え、彼の作品世界にも影響を与えたと考えられる。

5. 死去

菱田春草は、その芸術的才能を惜しまれつつ、若くしてこの世を去った。彼の晩年は、病との闘いの日々であった。

春草は晩年、腎臓病(腎臓炎)を患い、特に眼病(網膜炎)にも苦しめられた。失明への恐怖に駆られながらも、病状が一時的に回復するたびに、彼は狂ったように絵を描き続けたという。1909年(明治42年)には、彼の代表作の一つである『落葉』が第3回文展で最高賞を受賞した。この作品は、当時まだ郊外であった代々木近辺の雑木林をモチーフにしており、現在では重要文化財に指定され、永青文庫に所蔵されている。また、『黒き猫』(1910年)も重要文化財に指定されている。

1911年(明治44年)、春草は37歳の誕生日を目前にして、腎臓病(腎臓炎)のため死去した。彼の早すぎる死は、当時の美術界に大きな衝撃を与え、多くの人々がその才能の喪失を嘆き悲しんだ。

6. 遺産と評価

菱田春草の芸術は、その短い生涯にもかかわらず、近代日本画の発展に計り知れない影響を与え、後世に多大な遺産を残した。

6.1. 近代日本画への影響

春草の革新的な技法、特に「朦朧体」の創出とその後の発展は、日本の伝統的な絵画に新たな表現の可能性を示した。彼は、輪郭線に頼らない色彩表現や、空気遠近法を用いた合理的な空間表現を日本画の世界に導入し、近代日本画の基礎を築いた。彼の芸術的理念は、単なる技法の革新に留まらず、日本画が西洋画と対等に並び立つための新たな方向性を示唆した。

岡倉天心や横山大観も、春草の早すぎる死を心から悼んだ。特に大観は、晩年になっても自身が日本画の大家と褒められるたびに、「春草こそ本当の天才だ。もしもあいつ(春草)が生きていたら、俺なんかよりずっと上手い」と語っていたと伝えられており、春草の才能に対する深い敬意がうかがえる。

6.2. 同時代および後世の評価

春草の作品は、同時代の画家や批評家から様々な評価を受けた。初期の「朦朧体」は批判の対象となることもあったが、1907年(明治40年)の第1回文展に出品された『賢首菩薩』が高く評価されたことで、彼の革新的な試みは徐々に理解されるようになった。晩年の『落葉』や『黒き猫』が重要文化財に指定されたことは、その芸術的価値が同時代および後世において高く評価された証である。

春草の落款や印章は、彼の画風の変化と時期が一致しており、その透徹冷静な人柄と性格を反映していると評されている。2014年には東京国立近代美術館で大規模な回顧展が開催されるなど、没後も彼の芸術的遺産は学術的・社会的に再評価され続けている。

7. 記念物・記念碑

菱田春草の功績を称え、彼にゆかりのある地には記念の施設が設けられている。

7.1. 生誕地公園

飯田市仲ノ町にある菱田春草の生誕地は、公園として整備され、2015年(平成27年)3月29日に「菱田春草生誕地公園」として開園した。園内には、生家の縁側を再現した屋根付きのベンチが設けられているほか、春草が好んで描いたとされる草花が植栽された庭園が整備されている。この公園は、地元の住民組織である「春草公園を愛する会」によって維持管理されており、地域の人々に親しまれている。

8. 切手

日本政府は、菱田春草の作品や彼自身を題材とした記念切手を発行している。

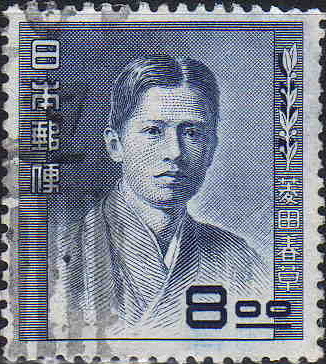

- 1951年には、文化人切手シリーズの一環として、菱田春草自身を題材とした記念切手が発行された。

- 1979年には、近代美術シリーズの一つとして、彼の代表作である『黒き猫』が記念切手の題材に選ばれた。

これらの切手は、菱田春草が日本の文化史において重要な人物として認識されていることを示している。