1. 概要

高杉 晋作(高杉 晋作たかすぎ しんさく日本語、天保10年8月20日〈1839年9月27日〉- 慶應3年4月14日〈1867年5月17日〉)は、幕末の長州藩士であり、明治維新の主要な推進者の一人です。彼は伝統的な封建社会の枠を超えた革新的な思想と行動力で知られています。

晋作は、武士階級だけでなく、農民や商人など多様な身分の人々からなる奇兵隊をはじめとする諸隊を創設し、日本の近代軍隊の礎を築きました。これは、当時の身分制度を打破する画期的な試みであり、その後の日本の社会構造に大きな影響を与えました。

特に、清の上海を訪れた際に欧米列強の帝国主義を目の当たりにした経験は、彼の世界観を大きく変えました。当初の急進的な尊王攘夷思想から、日本が植民地化を避けるためには自国を近代化し、軍事力を強化する必要があるという認識へと変化しました。この思想は、徳川幕府を倒し、中央集権国家を樹立することへと繋がります。

彼はまた、下関戦争後の和議交渉において、西洋列強の彦島租借要求を断固として拒絶し、日本の主権維持に貢献するなど、優れた外交手腕も発揮しました。その若くして類稀な軍事的才能と政治的手腕は、第二次長州征討における長州藩の勝利に決定的な役割を果たし、幕府の権威失墜と大政奉還、ひいては明治維新の実現に直結しました。

晋作は、その生涯において「東行(とうぎょう)」「谷潜蔵(たにせんぞう)」「東一(とういち)」「和助(わすけ)」など数多くの別名や雅号を用い、過激な活動を隠匿しながら、常に時代の先駆けとして行動し続けました。彼の非凡な才能と情熱は、同時代の多くの志士たちから高く評価され、現在でも日本の歴史における「不世出の快男児」として語り継がれています。

2. 生涯

高杉晋作の生涯は、激動の幕末期において、彼の革新的な思想と行動がどのように形成され、日本を動かす力となったかを示すものです。

2.1. 誕生と初期教育

高杉晋作は天保10年8月20日(1839年9月27日)、長門国萩城下菊屋横丁(現:山口県萩市南古萩町)で、長州藩士の高杉小忠太(大組・200石)とミチ(道子、大西将曹の娘)の長男として生まれました。彼は3人の妹(武、栄、光)がいましたが、男子は晋作一人であったため、厳しく育てられました。

10歳の頃に疱瘡(天然痘)を患いましたが、祖父母や家族の献身的な看病によって一命を取り留めました。しかし、顔にあばた(痘痕)が残ったため、周囲からは「あずき餅」と呼ばれたといいます。

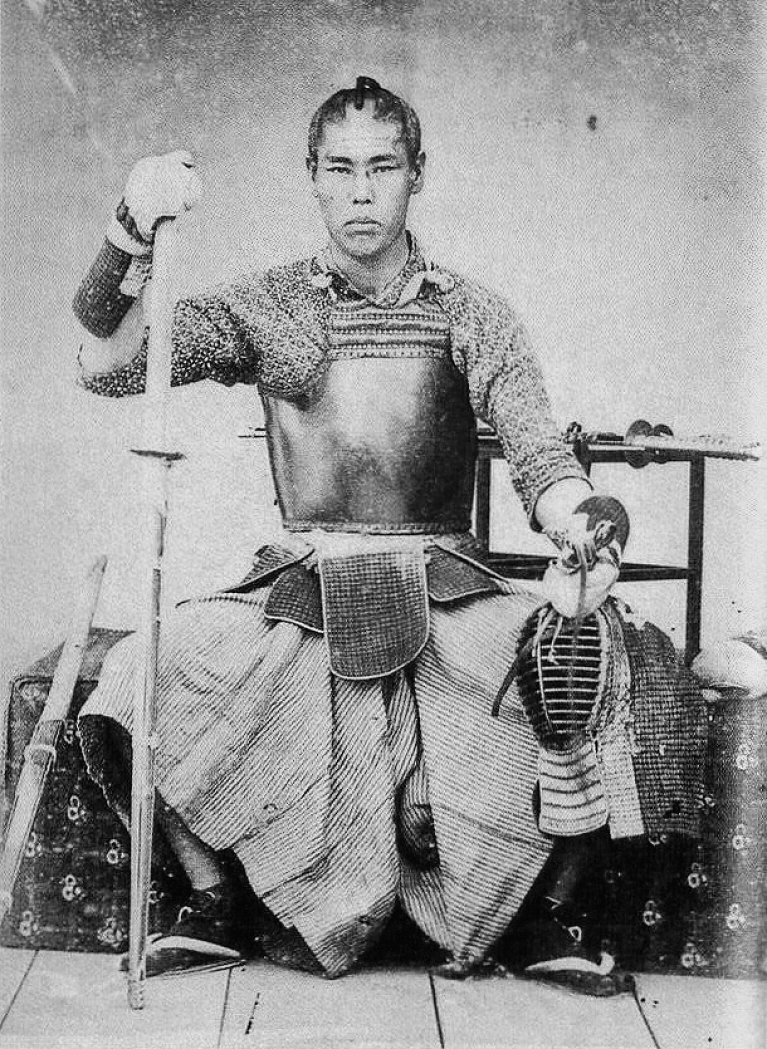

晋作は漢学塾(吉松塾)で学んだ後、嘉永5年(1852年)に藩校の明倫館に入学しました。そこで柳生新陰流剣術も学び、後に免許皆伝を得ています。安政4年(1857年)には、吉田松陰が主宰する松下村塾に入門し、久坂玄瑞、吉田稔麿、入江九一とともに「松下村塾四天王」と称されるようになりました。松陰は晋作の非凡な才能をいち早く見抜き、彼を奮起させるため、あえて久坂玄瑞ばかりを褒めることで、晋作の競争心を刺激したと伝えられています。晋作はこれに奮起し、学業においてもめざましい進歩を遂げ、議論の才能を開花させました。

安政5年(1858年)には藩命により江戸へ遊学し、幕府の昌平坂学問所や大橋訥庵の大橋塾などで学びました。翌安政6年(1859年)には、師である松陰が安政の大獄で捕縛されると、伝馬町牢屋敷を見舞い、獄中の松陰の世話をしましたが、藩命により萩への帰郷を命じられました。その帰途、松陰は1859年11月21日(旧暦10月)に処刑されたとの報を受けます。

万延元年(1860年)11月に帰郷後、防長一の美人と言われた山口の町奉行、井上平右衛門(大組・250石)の次女である雅(まさ、1845-1922)と結婚しました。この結婚は、松陰の死による晋作の落胆を和らげ、落ち着いた生活を送らせたいという両親の願いによるものでした。

2.2. 江戸・東北遊学と交友

文久元年(1861年)3月、晋作は海軍修練のため、長州藩が所有する軍艦「丙辰丸」に乗船して江戸へ渡りました。江戸では神道無念流の練兵館道場で剣術の稽古に励みました。同年8月には東北地方へ遊学し、加藤桜老、佐久間象山、横井小楠ら当時の著名な思想家や知識人たちと交流を深めました。

特に、文久2年(1862年)には藩命により、長崎から清の上海へ渡航することになり、その準備のため同年1月2日(旧暦)に長崎へ出発しました。長崎では崇福寺に滞在していた米国人宣教師のチャニング・ウィリアムズ(立教大学創設者)やグイド・フルベッキから、南北戦争や清の内乱など、欧米および清国における世界情勢の最新情報を得ました。晋作は自身の手記『遊清五録』の中の「長崎淹流雑録」に、ウィリアムズから大統領制などの政治制度についても学んだことを記しています。また、長崎では英会話を習い、アメリカ、フランス、ポルトガルの領事を訪問して国際情勢に関する見聞を広げました。長崎の客舎からは、父宛てに「藩の役に立ちたい」という手紙も送っています。

同年4月29日(1862年5月27日)、五代友厚、中牟田倉之助、名倉松窓らとともに、幕府使節随行員として幕府の千歳丸で長崎を出帆し、5月6日(同年6月3日)に上海に入港しました。

3. 海外経験と思想の変化

高杉晋作の清国上海訪問は、彼のその後の人生と日本の歴史に決定的な影響を与えました。約2カ月間の上海滞在中に、彼は清が欧米列強の植民地となりつつある実情や、国内で激しく展開されていた太平天国の乱をつぶさに観察しました。当時の日本は鎖国政策を維持しており、海外の情報は限られていましたが、晋作は上海で目の当たりにした状況に大きな衝撃を受けました。

晋作は、欧米列強の圧倒的な軍事力と経済力が、かつての大国である清をいかに無力化しているかを痛感しました。彼は、日本も清と同様の運命をたどることを避けるためには、単に外国人を排斥するだけでは不十分であり、早急に国力を強化し、特に軍事面で西洋の技術と制度を取り入れて近代化しなければならないと確信するようになりました。

この経験は、彼の思想に大きな転換をもたらしました。当初、彼は日本の尊王攘夷運動における極端な排外主義者の一人であり、「夷人を殺傷する」といった過激な攘夷を主張していました。しかし上海での見聞を通じて、その攘夷思想は、単なる外国排斥ではなく、日本が自らを強化し、欧米列強に対抗できる国家となるための手段として捉えられるようになりました。これにより、彼の攘夷運動は、最終的に徳川幕府を倒し、近代的な中央集権国家を樹立するという倒幕運動へと発展していくことになります。

晋作のこの認識は、当時の日本の武士階級や公家の一部に広がりつつあった尊王攘夷運動の急進派に大きな影響を与え、長州藩内外で強い支持を得ました。彼の思想の変遷は、日本の幕末における政治情勢が、単なる排外主義から国家の近代化と強化へと、その目的を変化させていった過程を象徴しています。

4. 尊王攘夷運動と軍制改革

高杉晋作は、幕末の激動期において、急進的な尊王攘夷運動に身を投じる一方で、日本社会に大きな変革をもたらす軍制改革を断行しました。

4.1. 尊王攘夷運動への参加と過激な行動

文久2年(1862年)、晋作の海外渡航中に長州藩では、保守派の長井雅楽らが失脚し、尊王攘夷派が台頭しました。晋作も桂小五郎(後の木戸孝允)や久坂玄瑞らとともに尊攘運動に加わり、江戸や京都において勤王・破約攘夷の宣伝活動を展開し、各藩の志士たちと交流しました。

晋作は、薩摩藩が生麦事件で実際にイギリス人を殺傷して攘夷を実行したことに言及し、「我が藩も攘夷の実を挙げねばならない。藩政府でできないならば、我々が断行する」と主張しました。彼は、外国公使がしばしば遊ぶ武州金澤(金沢八景)で刺殺を計画するなど、極めて過激な行動を企てました。この計画は、同志である久坂玄瑞が土佐藩の武市瑞山に話したことから、前土佐藩主の山内容堂を通して長州藩世子の毛利定広に伝わり、無謀であるとして制止され、実行には至りませんでした。これを受け、晋作は櫻田邸内に謹慎を命じられます。

この時期、長州藩と朝廷や他藩との提携交渉は、もっぱら桂や久坂が担当することとなります。同年12月12日には、幕府の違勅に抗議するため、同志とともに品川御殿山に建設中の英国公使館焼き討ちを実行しました。この事件の後、他の同志たちが次々と京都に向かう中、晋作は江戸に留まり吉田松陰の改葬などを済ませました。しかし、京都にいた世子の命を受けた志道聞多が晋作を迎えに来て共に京都へ向かいました。

京都に呼び寄せられた晋作は、藩が彼に就かせようと考えていた朝廷側との交渉役である学習院用掛の役を辞退し、突然十年間の暇を願い出ました。それが許されると翌日には頭を丸めて僧形となり、「西へ行く人をしたひて東行くわが心をば神やしるらむ」と詠み、「東行(とうぎょう)」と号しました。この時、晋作は「東一」の名を与えられ、改名しています。その後、萩に帰り、吉田松陰の生誕地である松本村の小さな借家に妻と女中を連れて引っ越しました。

4.2. 諸隊と奇兵隊の創設

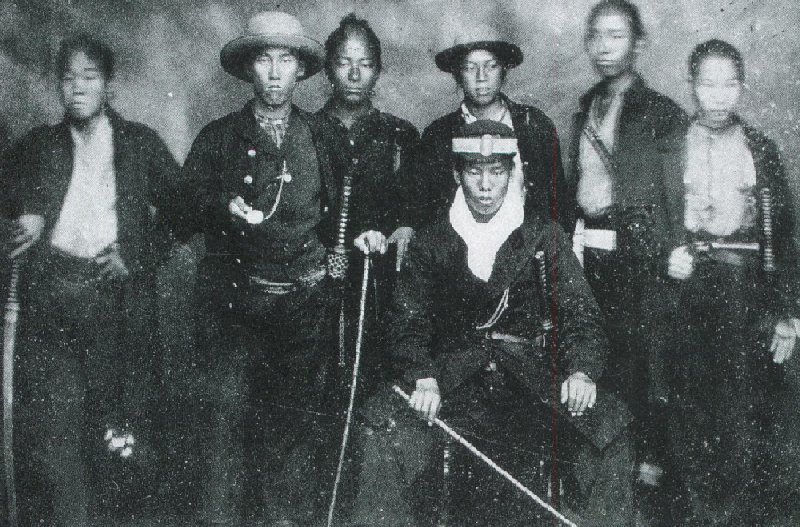

高杉晋作は、長州藩の軍事力近代化と社会改革を目指し、従来の封建的な身分制度を打破する画期的な軍事組織「諸隊」を創設しました。当時の封建制度下では、武器の所有や軍務への参加は基本的に武士階級に限定されていましたが、晋作はこれを覆し、農民や商人、職人、さらには力士や仏教僧侶に至るまで、あらゆる身分から志願兵を募るという革命的な発想を提唱しました。

これらの諸隊では、兵士の採用や昇進が(少なくとも理論上は)身分に左右されないとされ、社会的に多様な階層の人々が混在する民兵隊として機能しました。諸隊の大部分では依然として武士が多数を占めていましたが、この試みは、武士以外の階層の財政的富を軍事力増強に活用し、藩の財政を圧迫することなく軍事力を強化できるという晋作の明確な洞察に基づいています。長州藩の指導層は、藩の社会構造を根本的に変えることに躊躇していたため、庶民を限定的に用いることで、伝統的な社会を大きく揺るがすことなく、新しいタイプの軍隊を組織することが可能となりました。

文久3年(1863年)6月、晋作自身がその指揮下に置く特別な諸隊として「奇兵隊」を創設しました。奇兵隊は300名の兵士で構成され、その約半数が武士でしたが、残りは農民や商人、職人など様々な身分の出身者でした。阿弥陀寺(現在の赤間神宮の隣)を本拠地としました。

奇兵隊創設後、晋作は刺客から身を隠す生活を送る中で、下関の赤間関にある遊廓「境屋(さかいや)」で三味線を弾く芸者のおうの(1843-1909)と出会い、関係を持つことになります。

5. 幕末期の混乱と主要な軍事・政治活動

幕末の激動期において、高杉晋作は長州藩の軍事的・政治的リーダーとして、数々の重要な役割を果たしました。彼の指揮と戦略は、幕府の権威を失墜させ、明治維新へと繋がる決定的な要因となりました。

5.1. 下関戦争と和議交渉

文久3年(1863年)5月10日、幕府が朝廷から要請されて制定した攘夷期限が過ぎると、長州藩は関門海峡において外国船への砲撃を実行しました(下関戦争)。しかし、逆に米仏の報復を受け惨敗し、同年6月にはイギリス、フランス、オランダ、アメリカの4か国連合艦隊による下関砲撃に遭い、砲台を占拠されました。

この時、晋作は下関の防衛を任されますが、同年9月には教法寺事件の責任を問われ、奇兵隊総監を罷免されます。この事件では、奇兵隊と撰鋒隊(せんぽうたい)の間で衝突があり、2名が死亡、奇兵隊検査役の宮城彦助が切腹させられました。晋作自身は切腹を免れたものの、責任を問われた形でした。奇兵隊総監の職は、河上弥市、瀧弥太郎、赤禰武人、そして山県有朋へと引き継がれていきました。

京都では、薩摩藩と会津藩が結託した八月十八日の政変によって長州藩が追放され、文久4年(1864年)1月、晋作は脱藩して京都へ潜伏しました。桂小五郎の説得により2月に帰郷しますが、脱藩の罪で野山獄に投獄され(この際、以前与えられた「東一」の名を没収され「和助」と改名する)、同年6月には出所して謹慎処分となります。同年7月には、長州藩は禁門の変で敗北し、朝敵となり、来島又兵衛は戦死、久坂玄瑞は自害しました。

元治元年(1864年)8月、イギリス、フランス、アメリカ、オランダの4か国連合艦隊が再び下関を砲撃し、砲台が占拠されました。この時、フランス海兵隊が上陸し、長州藩の部隊と交戦しましたが、伝統的な日本軍の劣勢が明らかとなり、長州藩の指導者たちは徹底的な軍制改革の絶対的必要性を確信しました。

この危機的状況を受け、晋作は赦免され、わずか24歳で四カ国との講和会議を任されることになります。通訳を務めた伊藤博文は後に、この交渉において連合国が賠償金支払いとともに彦島の租借を要求してきたと回想しています。晋作は賠償金については幕府に肩代わり交渉させることで合意しましたが、彦島租借の要求は断固として拒絶し、撤回させることに成功したと伝えられています。これは、清国での見聞を経て、領土の期限付き租借が植民地化を意味することを深く見抜いていた晋作の外交手腕によるとされます。伊藤は、もしこの要求を受け入れていれば日本の歴史は大きく変わっていただろうと述懐しています。

晋作は、この屈辱的な敗戦を経て、西洋列強との直接対決は無謀であると悟り、日本は西洋の軍事戦術、技術を学ばなければならないと認識を改めました。彼は奇兵隊を最新のライフル銃で武装した部隊に再編し、西洋式の戦略・戦術訓練を導入しました。さらに、彼は自身の尊王攘夷運動における影響力を活用し、より穏健な対西洋政策を推進しました。これにより、「異国を排斥し、天皇を尊ぶ運動」は、外国に対する日本の国力強化のためには徳川幕府の打倒が必要であるという、倒幕運動へと変質していきました。

5.2. 功山寺挙兵と藩政掌握

西洋列強による懲罰的な攻撃で弱体化した長州藩は、幕府が京都支配を奪還しようとした長州藩の以前の試みへの報復として、1864年秋に実施した第一次長州征討に耐えることができませんでした。当初、長州藩の政治は、藩を確保するために幕府との協調を主張する保守派(晋作は「俗論派」と呼び、自らを「正義派」と称しました)が優勢となり、晋作と一部の同志は再度の投獄を避けるため藩を離れました。彼は福岡藩の平尾山荘に匿われます。

晋作は、将来の政治指導者となる山県有朋、伊藤博文、井上馨らわずか十数名の従者とともに九州の小倉に集結し、長州藩内の保守派に対する攻撃を準備しました。続く長州藩の内戦、功山寺挙兵は1865年1月13日に始まりました。

功山寺で挙兵した晋作は、伊藤俊輔(博文)率いる力士隊、石川小五郎率いる遊撃隊ら長州藩諸隊を率いて、12月15日夜半に決起しました。のちに奇兵隊ら諸隊も加わり、元治2年(1865年)3月までには俗論派の首魁・椋梨藤太らを排斥して藩の実権を握りました。

晋作はこの内戦で主要な役割を果たし、彼が創設した奇兵隊は、旧来の武士中心の軍隊に対してその優位性を証明しました。桂小五郎の支援を得ながら、一連の迅速な攻撃により、晋作は1865年3月までに勝利を収めました。これにより、彼は長州藩の政策を決定する主要な調停者の一人となり、西洋軍事科学の専門家として藩に貢献し続け、武器の輸入と部隊の増強に尽力しました。

5.3. 下関開港交渉と洋行計画

功山寺挙兵で長州藩の実権を握った晋作は、1865年3月、伊藤俊輔(後の伊藤博文)と共に、長州藩主の命を受けて下関開港の交渉を成功させるため、イギリスへの渡航を許可されました。彼らは下関に寄港したイギリス商船ユニオン号に便乗して長崎へ向かいました。

2人は1865年4月16日(元治2年3月21日)に英国長崎領事代理のエイベル・ガウワーを訪ね、6日間その邸宅に滞在し、交渉にあたりました。晋作は当初、直ちにイギリスへ渡り、開国・貿易問題を解決する意図を持っていたとされます。

続いて晋作と伊藤は、トーマス・グラバーとグラバーの邸宅で接触し、イギリスへの渡航を依頼しました。渡航準備が整うまで、長崎イギリス領事館士官であったジョン・F・ラウダーが2人に英語を教え、自宅で世話をしました。晋作、伊藤とラウダーは既に前年の下関戦争の講和交渉でも面識がありました。ラウダーは、「長州が大変な時に、洋行すべきではない」と2人の渡航を思いとどまるよう諭し、グラバーもこれに賛同しました。その結果、2人は渡航を断念することとなりました。

ラウダーはこの時、「時勢はすさまじい速さで動いており、もはや鎖国ではなく開国の時代であり、馬関(下関)を開港して富国強兵を図り、長州藩の独立に一歩を踏み出す時である。馬関の開港は、長州のため莫大な利益であろう」と下関の開港を推奨しました。また、英国から新公使としてハリー・パークスが赴任予定であり、彼が各国からの信望も厚い有能な人物であるとして、パークスに下関の開港について話すよう晋作たちに勧めました。こうして晋作と伊藤の2人は、その議に賛同して、パークスに贈る書をグラバーに託すとともに、ラウダーが用意した貿易関連の書類を抱え、下関に戻りました。

同年4月には、下関開港を推し進めたことにより、攘夷派と俗論派の両方から命を狙われたため、愛妾のおうのとともに四国へ逃れ、日柳燕石を頼りました。同年6月に桂小五郎の斡旋により帰郷しました。

元治2年(1865年)1月11日付で晋作は高杉家を廃嫡されて「育(はぐくみ)」扱いとされ、同年9月29日、幕府の追及を逃れるため藩命により「谷潜蔵(たにせんぞう)」と改名しました。慶応3年(1867年)3月29日には、新知100石が与えられ、谷家を創設して初代当主となりました。高杉本家の家督は、末妹の光の婿に迎えた高杉春棋が継ぎました。

5.4. 第二次長州征討の指揮と勝利

慶応2年(1866年)、幕府による再度の長州征討に備え、晋作は防衛態勢の強化を進めました。彼は薩長同盟に加わるため、三度目の長崎へ向かい、銅座町の薩摩藩屋敷に赴きました。同年1月21日(一説には1月22日)に、彼が桂小五郎(後の木戸孝允)・井上聞多・伊藤俊輔らとともに進めていた薩長盟約が、土佐藩の坂本龍馬・中岡慎太郎・土方久元の仲介によって京都薩摩藩邸で結ばれました。

同年5月には、伊藤俊輔とともに薩摩行きを命じられ、その途次長崎で蒸気船「丙寅丸」(おてんとさま丸)を購入しています。

同年6月に始まった第二次長州征討(四境戦争)では、晋作は海軍総督として「丙寅丸」に乗船し、戦闘指揮を執りました。大島口の戦いでは「丙寅丸」は幕府側の「旭日丸」と「八雲丸」を奇襲しましたが、目立った戦果なく終わりました。しかし、小倉方面では艦砲射撃の援護のもと、奇兵隊・報国隊を門司・田ノ浦に上陸させて幕府軍を敗走させました。その後、小倉城近くまで進撃したものの、肥後藩細川家の軍勢に撃退され戦況は停滞しました。

しかし、同年7月20日に征夷大将軍の徳川家茂が死去すると、7月30日には肥後藩・久留米藩・柳川藩・唐津藩・中津藩が撤兵を開始しました。幕府軍総督の小笠原長行も海路で小倉から離脱し、残された小倉藩は8月1日に小倉城に火を放って逃走したため、幕府軍の敗北が決定的なものとなりました。

この長州藩の勝利は、幕府の権威を著しく失墜させ、翌慶応3年(1867年)11月の大政奉還へとつながる決定的な要因となりました。晋作の努力は、長州藩を小規模ながらも「武装国家」へと変貌させ、その規模に不釣り合いなほどの軍事力を与えたと評価されています。

6. 人物像と逸話

高杉晋作は、その政治的・哲学的思想だけでなく、独自の性格と多くの逸話で知られています。

6.1. 思想と信条

高杉晋作の思想は、その短い生涯の中で変化を遂げました。当初は極端な尊王攘夷論者であり、外国勢力の排斥を強く主張していました。しかし、上海での海外経験を通じて、彼は単なる排外主義が日本の独立と発展にとって有害であると認識を改めました。この転換により、彼の思想は、西洋の技術や知識を取り入れ、日本を近代的な国家として強化すること、そしてそのためには封建的な徳川幕府を打倒し、中央集権的な新政府を樹立することが不可欠であるという倒幕論へと発展していきました。

彼は公私に対する独特な姿勢を持っていました。藩の公金と私金を区別しないと評される一方で、「死すべきときに死し、生くべき時に生くるは英雄豪傑のなすところである」と語るなど、自身の行動には常に覚悟と哲学がありました。また、「困った」という言葉を口にすることを禁じ、いかなる難局にあっても「何困らぬ」という気概で臨めば必ず道は開ける、と弟子たちに訓戒を垂れています。

「およそ英雄というものは、変なき時は非人乞食となって潜れ。変ある時に及んで龍の如くに振舞はねばならない」という言葉は、彼自身の人生哲学、すなわち時が来るまで力を蓄え、好機が訪れた際に一気にその才能を開花させるという信条を示しています。彼の自由奔放で型破りな行動の裏には、こうした明確な思想と揺るぎない信念が存在していました。

6.2. 辞世の句と都々逸

高杉晋作が詠んだとされる有名な句には、「おもしろきこともなき世を(に)おもしろく」に始まる辞世の句があります。この句には、「おもしろきこともなき世『を』おもしろく」と「おもしろきこともなき世『に』おもしろく」の二説が存在しますが、晋作直筆の歌が残されていないため、正確なところは不明です。東行庵の句碑には「に」と刻まれている一方、防府天満宮の歌碑では「を」が採用されています。高杉家に伝えられる『東行遺稿』と題した和装本には「こともなき世『に』」と記されており、これは晋作の自筆ではないものの、原本と校合したと思われる朱筆が残っていることから、晋作直筆本を写本したものである可能性が高いとされています。

一般的には、この句は晋作が臨終の際に詠み、彼を看病していた野村望東尼が下の句「すみなすものは心なりけり」をつけたと伝えられていますが、近年の研究では、実際には慶応2年(1866年)の作であり、辞世の句ではないとの説が有力です。

また、都々逸「三千世界の鴉を殺し、主と添寝がしてみたい」も晋作の作であると広く言われています(木戸孝允作の説もあります)。この都々逸は、現在でも萩の民謡である「男なら」や「ヨイショコショ節」の歌詞として歌い継がれています。

6.3. 同時代人物による評価とエピソード

高杉晋作は、その類稀な才能と個性的な言動から、同時代の人々によって様々な評価が残されています。

師である吉田松陰は、晋作を「有識の士」と評し、その「精識(本質を見抜く力)に至っては余の及ぶところではない」と高く評価していました。松陰はまた、「強質清識凡倫に卓越す(気質が強く、澄んだ見識は凡人を超越している)」とも述べています。

木戸孝允(桂小五郎)は、晋作を「俊邁(しゅんまい)の少年(才能に優れ、人より抜きん出た少年)」としながらも、「少し頑固の性質あり。後来、おそらくは人言を容れざるべし」と、その頑固な一面を指摘しています。

久坂玄瑞は、「思慮周密、その才は当世無比」と晋作の才能を称賛し、「晋作は遂に吾が及ぶ所に非ざるなり(晋作には到底及ばない)」と述べています。また、入江九一は、久坂が謹厳質素で兵士と起居を共にしたのに対し、高杉が兵営外に泊まり、馴染みの芸者を連れて陣中に入ったこともあるとしながらも、「この二人に対する兵士の人望は、全然同一であった」と、晋作の破天荒な行動にもかかわらず、彼が兵士から絶大な人望を得ていたことを証言しています。

伊藤博文は、晋作を「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し、衆目駭然(かいぜん)、敢えて正視する者なし。これ我が東行高杉君に非ずや」と、その雷電の如き行動力と周囲を圧倒する存在感を表現しています。また、西郷南洲と同じ「創業的材幹(事業を創り出す才能)」に富んだ人物だと評しました。

山県有朋は、「当時にありて既に群を抜き出でたる高杉なれば、今日にあっても、(伊藤・井上)彼らの比ではあるまいと思う」と、晋作がもし生きていれば、明治政府の要人となった伊藤や井上をも凌ぐ存在になっていたであろうと推測しています。

山田顕義は、「其威風、英気凛々として、今猶目に在り。君平生細節に拘らず、或は硯海に月を酌み、或は桜山の花に詠じ、悠然として自適し、苦楽人と共にす。君をして維新聖明の朝に立ち、驥足を展ぶることを得せしめば、其成就する所果して如何ぞや。惜し哉天命数あり。後の之を読むものをして、徒らに其豪邁、超逸の気象を欽慕せしむることや」と記し、晋作の威厳と型破りな気質、そしてその早すぎる死を惜しみました。

中岡慎太郎は、「胆略有り、兵に臨みて惑わず、機を見て動き、奇を以って人に打ち勝つものは高杉東行、是れ亦洛西の一奇才」と、晋作の胆力、冷静な判断力、そして奇策を以て勝利を掴む才能を「洛西の一奇才(京都以西における稀代の天才)」と称賛しました。

勝海舟は、晋作を「年は若し、時が時だったから、充分器量を出さずにしまったが、なかなか活気の強かった男さ」と評しています。

田中光顕は、「兵を用いて鬼神の如き高杉、事に臨んで神出鬼没の英傑高杉、不世出の快男児高杉」と、その軍事的天才ぶりを絶賛しています。さらに「自分は維新三傑をことごとく知っている。しかしながら、聳然として一頭地を抜いているものは高杉である」と述べ、晋作の識見が天稟(てんぴん、生まれつきの才能)であり、天衣無縫で捉えどころがない「一個の天才児」であったと強調しています。

早川勇は「俊雋奇抜、傭兵軽快、源九郎(源義経)の風あり。卓見達識、察機決定有不可測者其才略豈兵事而止哉(機を見て決するのに測り知れない力を持っており、その才智は兵事だけではない)」と、晋作の非凡な才覚が軍事のみに留まらないと評価しました。

三浦梧楼は、「高杉晋作と云う人は全く偉人であったよ。我輩が是れまで偉い人だと思ったのは、この高杉一人だ。実に目先の早い、機敏な人で、臨機応変、奇智沸くが如くであった」と述べ、「その鬼謀神算、到底常人の遠く及ぶべき所でない。大西郷は偉いというが、高杉は段が違う。大西郷には所作がない。ただボーッとしているだけだが、高杉は機略縦横、ゆくとして可ならざるはなしという人である」と、西郷隆盛と比較しても晋作の才覚が一段上であると極めて高く評価しました。また、晋作の風貌についても「丈のすらりとした、男前も立派だった。平生は優しい目をしておられたが、それがどうかすると、ギロリと光ったものだ。その時は怖ろしさが、ぞっと身に染みるようだったよ」と語っています。彼の型破りな気質は「鴉の白糞」と例えられました。

渡邊嵩蔵は「久坂と高杉の差は、久坂には誰も附いて往きたいが、高杉にはどうにもならぬと皆言う程に、高杉の乱暴なり易きには人望少なく、久坂の方人望多し」と、晋作の乱暴さを指摘しつつも、久坂と同様に人望を集めていたことを証言しています。

富永有隣は、晋作を「反復の士(行動が予測不能で変わりやすい人物)」と評しました。

奥村五百子は、長州に潜入した際に「男装の自分を女であると見破ったものはただ高杉晋作一人あるのみである。高杉はさすがに豪いところがあった」と、晋作の鋭い洞察力を語っています。

また、逸話として、晋作は公金と私金の区別をつけなかったとされ、藩の金で軍艦を二度も購入しようとしたことがあります。一度、日本に駐在していた英国人兵に頼まれて刀を見せたことがありましたが、武士の魂ともいえる刀を物珍しそうに何度も見せてくれと言われ、そのことを遺憾に感じた晋作はそれ以後決して見せることはなかったといいます。

晋作が上海で購入したとされるS&Wモデル2アーミー33口径6連発の拳銃を坂本龍馬に贈ったとの逸話もあります。龍馬が手紙で「かの高杉より送られ候ビストールをもって打ち払い」と記していることから、晋作から龍馬にピストルが贈られたことは確かですが、このピストルが実際に上海で購入されたものか、あるいは晋作が当時行われていた武器の密輸で個人で購入したものであるかは、史家によって意見が分かれています。

伊藤博文は後に、彦島の前を船で通過した際、「あのとき高杉が租借問題をうやむやにしていなければ、彦島は香港になり、下関は九龍半島になっていただろう」と語り、晋作の外交手腕が日本の主権維持に果たした役割の大きさを強調しています。

7. 家族と私生活

高杉晋作は、その短い生涯の中で、公的な活動と並行して私生活も送っていました。

父は長州藩士の高杉小忠太、母はミチ(道子、大西将曹の娘)です。晋作は長男として生まれ、3人の妹(武、たけ、栄、はえ、光、ひかり)がいましたが、男子は彼一人であったため、高杉家の跡取りとして厳しく育てられました。叔父の田上宇平太は、吉田松陰に佐久間象山を紹介した人物でもあります。

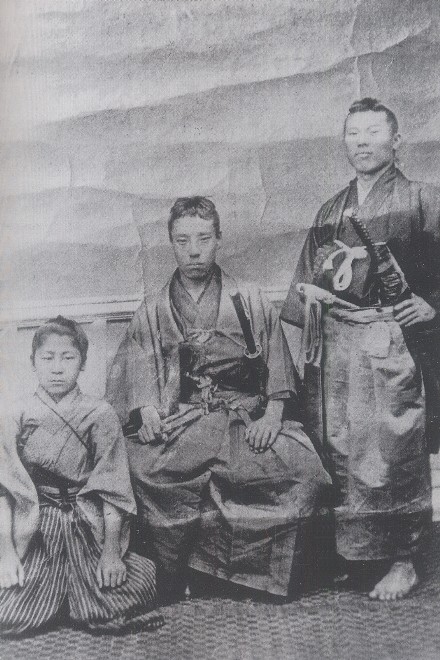

万延元年(1860年)11月、晋作は山口町奉行の井上平右衛門の次女である雅(まさ、1845-1922)と結婚しました。雅は防長一の美人と言われたと伝えられています。彼らの間には、1864年に長男の東一(とういち、別名梅之進、1864-1913)が誕生しています。

晋作はまた、文久3年(1863年)に下関で三味線を弾く芸者のおうの(1843-1909)と出会い、関係を持ちました。晋作が肺結核で病床に臥すようになる慶応2年(1866年)10月以降は、おうの(後に谷梅処と名乗る)と仏教僧侶で歌人の野村望東尼が彼の看病にあたりました。

慶応3年(1867年)2月頃には、妻の雅と3歳になった長男の東一が萩から晋作を見舞いに訪れました。妻の存在に配慮し、晋作の名を汚すことを望まなかったおうのは一時的にその場を離れ、尼となって「谷梅処」と名乗りましたが、後に雅に呼び戻され、晋作の最期まで看病を続けました。しかし、同年3月には病状がさらに悪化したため、雅と東一は萩へ戻り、梅処と望東尼が晋作の死まで付き添いました。

晋作の死後、1871年には木戸孝允(旧名:桂小五郎)とその妻の木戸松子が、幼い息子の東一を引き取って養育しました。

8. 死と墓所

高杉晋作は、若くして病に倒れ、その生涯を終えました。このセクションでは、彼の最期の時と、後世にその功績を伝えるために建立された墓所について詳述します。

高杉晋作は、慶応2年(1866年)10月頃から肺結核を発症し、病状は悪化の一途をたどりました。彼は下関市桜山町の旅館「林山」で療養していましたが、慶応3年4月13日深夜(1867年5月16日)に同市新地町で死去しました。享年29(満27歳8ヶ月)でした。なお、墓碑銘などで命日が「14日」とされているのは、長男である梅之進(谷家を相続させた後に高杉家を継がせた)に谷家を相続させるための時間が必要だったためと考えられています。

臨終には父、母、妻の雅、そして長男の東一が駆けつけ、野村望東尼、山県有朋、田中光顕が立ち会ったと伝えられていますが、田中自身は当日は京都にいたと日記に記しており、立ち会いの事実には議論があります。

晋作の遺言により、彼の遺体は奇兵隊の陣営があった吉田の清水山に埋葬されました。彼のニックネーム「東行」が「東へ行く」ことを意味し、倒幕の夢を明確に示していたように、そのわずか一年後には明治維新が達成され、徳川幕府の打倒という彼の夢は実現しました。

1884年、山県有朋、山田顕義、伊藤博文、井上馨ら晋作の友人や同志たちが資金を出し合い、彼のニックネームにちなんで「東行庵」という庵が墓所の近くに建立されました。そこには、晋作の愛妾であり尼僧となった谷梅処が住み、1909年に死去するまで彼の墓を守り続けました。晋作の墓は1934年に国指定史跡に指定されています。

また、木戸孝允や大村益次郎らによって、彼の霊は東京招魂社(現:靖国神社)に、吉田松陰、久坂玄瑞、坂本龍馬、中岡慎太郎らとともに祀られています。

9. 評価と遺産

高杉晋作は、明治維新におけるその役割と、日本史に与えた影響の大きさから、後世において様々な評価を受けています。

9.1. 歴史的意義と影響

高杉晋作は、明治維新初期の中核的人物の一人であり、その軍事的な才能と政治家としての手腕の両方で高く評価されています。彼は28歳という若さで病死したため、その後の明治時代における日本の著名な指導者となることはありませんでしたが、彼の残した遺産は計り知れません。

彼は、武士階級に限定されていた軍隊を、農民や商人などあらゆる階層の人々から募った奇兵隊という国民軍の先駆けを創設することで、日本の軍事近代化を強力に推進しました。これは、当時の封建的な社会構造を打破し、実力主義に基づく新しい社会の形成に大きな影響を与えました。彼のこの試みは、後の日本帝国陸軍の設立と徴兵制度導入に重要な示唆を与え、日本の近代国家形成における軍事力の基盤を築きました。

また、清国上海での経験を通じて、西洋列強の帝国主義に対する危機感を抱き、単なる排外主義から日本の国力強化、ひいては倒幕へと思想を転換させたことは、明治維新の方向性を決定づける上で極めて重要でした。彼の主導した第二次長州征討における勝利は、徳川幕府の権威を完全に失墜させ、薩長同盟の結成を促すなど、維新への道を決定的に切り開きました。

彼の故郷である山口県萩市では、彼は今なお、近代化、西洋化、そして軍事だけでなく政治・社会改革への道を切り開くために全力を尽くした、神秘的で情熱的な英雄として記憶されています。

9.2. 顕彰と記念施設

高杉晋作の功績を後世に伝えるため、各地に様々な記念施設や記念碑が建立されています。

彼の墓所がある山口県下関市吉田町の東行庵は、晋作の遺言に基づいて建てられた庵であり、その業績を偲ぶ中心的な場所となっています。2016年4月には、晋作が生前に遺言を刻んだ「墓誌碑」が建立されました。東行庵の敷地内には、晋作の墓の他にも、彼を看病した谷梅処の墓や、晋作が愛した梅の木々が多数植えられています。

晋作の生誕地である萩市には、彼の生家跡や周辺地域が保存されており、当時の面影を伝えています。

これらの場所は、晋作が育った環境や、彼が抱いた志の源泉を感じさせる貴重な史跡となっています。また、生家跡には晋作邸跡を示す石碑が建てられ、その存在を示しています。

彼の故郷である萩市では、萩循環まぁーるバスの1台が「晋作くん」と名付けられるなど、地域に根ざした顕彰が行われています。さらに、靖国神社(旧東京招魂社)には、明治維新に功績のあった多くの志士たちとともに高杉晋作の霊も祀られています。下関市内には、功山寺挙兵をモチーフにした銅像も建立されており、彼の功績を現代に伝えています。

10. 栄典

高杉晋作は、明治維新の実現に多大な貢献をしましたが、その若すぎる死のため、新政府での要職に就くことはありませんでした。しかし、その功績を称え、死後に以下の栄典が贈られています。

- 1891年(明治24年)4月8日:正四位(Senior Fourth Rank英語)に贈位されました。

11. 大衆文化における高杉晋作

高杉晋作は、その波乱に満ちた生涯と個性的な人物像から、現代の大衆文化において様々な形で描かれ、人気を集めています。

- 漫画やアニメ作品では、彼の名が頻繁に登場します。『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』では、病の末期にある姿で描かれ、若き日の緋村剣心を奇兵隊に勧誘する役割を担いました。彼の部下である桂小五郎が剣心を「人斬り抜刀斎」にする前に、その魂が腐敗しないよう心配する姿が描かれています。また、『銀魂』の主要な敵役の一人である高杉晋助は、高杉晋作をモデルとしています。

- ゲーム作品では、音楽をテーマにしたPSP用ゲーム『幕末Rock』とそのアニメ版に、坂本龍馬率いるロックバンドのベーシストとして登場する、大きくフィクション化された姿が描かれました。リアルタイムストラテジーゲーム『Shogun 2: Fall of the Samurai』では、長州藩の初期の将軍として登場し、奇兵隊が長州藩のユニークなエリートユニットとして登場します。また、2024年のアクションロールプレイングゲーム『Rise of the Ronin』では、操作可能なキャラクターとして登場します。

- テレビドラマでは、NHKの大河ドラマ『龍馬伝』(伊勢谷友介演)、『花燃ゆ』(高良健吾演)など、明治維新を扱う多くの作品で重要な役どころとして描かれています。また、1957年の映画『幕末太陽傳』では石原裕次郎が彼を演じました。

- 漫画『夏雪ランデブー』では、「おもしろきこともなき世を(に)おもしろく」の辞世の句が彼の警句として紹介されています。

- アニメ『BAKUMATSU』では主人公として登場し、中村悠一が声優を務めました。

- モバイルゲーム『Fate/Grand Order』では、アーチャークラスのサーヴァントとして登場します。

- 漫画『Sidooh』(高橋ツトム作)でも主人公の一人として登場します。

- 萩市で運行されているコミュニティバス「萩循環まぁーるバス」の2台の車両のうち1台が「晋作くん」と名付けられています。