1. 国名

正式名称はスペイン語で、República Oriental del Uruguayレプブリカ・オリエンタル・デル・ウルグアイスペイン語。通称はUruguayウルグアイスペイン語。

国名は、国土の西側を流れるウルグアイ川に由来する。この川の名前は、先住民のグアラニー語に起源を持つ。「ウル」という名の鳥の川(urúは野生の鳥類全般を指す普通名詞)を意味するという説や、川岸に豊富に生息していたuruguáウルグアグアラニー語(ポメラ属の巻貝)を指すという説など、いくつかの解釈がある。ウルグアイの著名な詩人フアン・ソリージャ・デ・サン・マルティンは「色鮮やかな鳥たちの川」という解釈を提唱し、これは学術的には疑問視されるものの、国内では文化的に重要な意味を持ち続けている。

正式名称に含まれる「東方(Orientalオリエンタルスペイン語)」とは、ウルグアイ川の東岸に位置することに由来する。これは、独立前にこの地域が「バンダ・オリエンタル(東方州)」と呼ばれていたことに関連している。

2. 歴史

ウルグアイの歴史は、コロンブス以前の時代から現代に至るまで、多様な文化的影響と政治的変遷を経て形成されてきた。先住民のチャルーア族やグアラニー族が暮らしていたこの地は、16世紀にヨーロッパ人が到達して以降、スペインとポルトガルの間で領有権が争われる植民地となった。19世紀初頭には、ホセ・ヘルバシオ・アルティーガスを中心とする独立運動が高揚し、ブラジル帝国やアルゼンチンとの複雑な関係の中で完全独立を達成した。独立後は、コロラド党とブランコ党の二大政党間の対立による内戦や政治的混乱が続いたが、20世紀初頭にはホセ・バッジェ・イ・オルドーニェス政権下で社会福祉制度の導入や近代化が進み、「南米のスイス」と称されるほどの安定と繁栄を享受した。しかし、経済停滞とトゥパマロスの都市ゲリラ活動を経て、1973年には軍事クーデターが発生し、長期にわたる軍事独裁政権が国民の人権を抑圧した。1980年代に民主化を達成して以降、ウルグアイは経済再建と社会改革に取り組み、近年では同性婚や大麻の合法化など、進歩的な社会政策を推進している。

2.1. 先コロンブス期および植民地初期

ヨーロッパ人が到達する約1万3000年前に、現在のウルグアイの地に最初の狩猟採集民が居住し始めた。16世紀にヨーロッパ人と初めて接触した時点で、この地域には約9,000人のチャルーア族、約6,000人のチャナ族、そしていくつかのグアラニー族の島嶼集落が存在したと推定されている。

国の東部には「セリートス・デ・インディオス」として知られる人工の墳丘墓群が広範囲に存在し、その一部は5,000年前に遡る。これらの墳丘を築いた人々については、文字記録を残さなかったためほとんど知られていないが、コロンブス以前の農業の痕跡や、絶滅した先コロンブス期の犬の証拠が発見されている。

1512年、ポルトガル人が現在のウルグアイ地域に初めて到達したヨーロッパ人となった。1515年にはスペイン人がこの地に足を踏み入れ、王領と宣言した。先住民による征服への激しい抵抗と、価値ある資源の欠如が、16世紀から17世紀にかけてのこの地域へのヨーロッパ人の入植を限定的なものにした。その後、ウルグアイはスペイン帝国とポルトガル帝国の係争地となった。1603年、スペイン人は牛を導入し始め、これが地域の富の源泉となった。最初の恒久的なスペイン人入植地は、1624年にネグロ川沿いのソリアノに建設された。1669年から1671年にかけて、ポルトガル人はコロニア・デル・サクラメント(コロニア・ド・サクラメント)に要塞を建設した。

現在のウルグアイの首都であるモンテビデオは、18世紀初頭にスペイン人によって軍事拠点として建設された。その天然の良港はすぐに、リオ・デ・ラ・プラタ副王領の首都ブエノスアイレスと競合する商業地域へと発展した。19世紀初頭のウルグアイの歴史は、イギリス、スペイン、ポルトガル、その他の植民地勢力間のラ・プラタ盆地における覇権争いによって形作られた。1806年と1807年には、イギリス軍がナポレオン戦争の一環としてブエノスアイレスとモンテビデオの占領を試みた。モンテビデオは1807年2月から9月までイギリス軍によって占領された。

2.2. 独立闘争

1811年、ウルグアイの国民的英雄となるホセ・ヘルバシオ・アルティーガスは、スペイン当局に対する反乱を成功させ、5月18日のラス・ピエドラスの戦いでスペイン軍を破った。

1813年、ブエノスアイレスの新政府は制憲議会を招集したが、そこでアルティーガスは連邦主義の擁護者として台頭し、各地域、特にバンダ・オリエンタルの政治的・経済的自治を要求した。しかし、議会はバンダ・オリエンタルからの代表の出席を拒否し、ブエノスアイレスは単一集権主義に基づく体制を追求した。

その結果、アルティーガスはブエノスアイレスと決別し、モンテビデオを包囲、1815年初頭に同市を占領した。ブエノスアイレス軍が撤退すると、バンダ・オリエンタルは最初の自治政府を任命した。アルティーガスは自らの保護下に連邦同盟を組織し、これには6つの州が含まれ、そのうち5つは後にアルゼンチンの一部となった。

1816年、1万人のポルトガル軍がブラジルからバンダ・オリエンタルに侵攻し、1817年1月にモンテビデオを占領した。その後約4年間の闘争を経て、ポルトガル・ブラジル連合王国はバンダ・オリエンタルを「シスプラティーナ」の名で一州として併合した。

2.3. シスプラティーナ戦争と完全独立

ブラジル帝国は1822年にポルトガルから独立した。併合に対抗して、フアン・アントニオ・ラバジェハ率いる33人の東方人は、リオ・デ・ラ・プラタ諸州連合(現在のアルゼンチン)の支援を受け、1825年8月25日に独立を宣言した。これが500日間に及ぶシスプラティーナ戦争を引き起こした。どちらの側も優勢を得ることはできず、1828年、イギリスの外交官ジョン・ポンソンビー子爵の外交努力を通じてイギリスが後押ししたモンテビデオ条約により、ウルグアイは独立国家として誕生した。8月25日は独立記念日として祝われ、国民の祝日となっている。ウルグアイ初の憲法は1830年7月18日に採択された。

この時期の国際関係は複雑であり、新興国家ウルグアイの独立は、大国間の勢力均衡の産物であった。独立はウルグアイ社会に長期的な影響を与え、国民意識の形成、独自の政治文化の発展、そして経済的自立への道を歩み始める契機となった。しかし同時に、近隣大国からの影響や内政干渉のリスクも抱え続けることになった。

2.4. 19世紀:内戦と国家形成

独立当時、ウルグアイの推定人口はわずか75,000人弱であった。ウルグアイの政界は二つの党派に分裂した。一つは保守的なブランコ党(白党)で、第二代大統領マヌエル・オリベが率い、農村部の農業利権を代表した。もう一つは自由主義的なコロラド党(赤党)で、初代大統領フルクトゥオソ・リベラが率い、モンテビデオの商業利権を代表した。ウルグアイの各党は、隣国アルゼンチンの対立する政治派閥から支援を受け、アルゼンチンはウルグアイの内政に関与することになった。

コロラド党は亡命したアルゼンチンの自由主義的な統一派を支持し、その多くがモンテビデオに避難していた。一方、ブランコ党のオリベ大統領はアルゼンチンの支配者フアン・マヌエル・デ・ロサスと親しい友人であった。1838年6月15日、コロラド党の指導者リベラ率いる軍隊がオリベ大統領を打倒し、オリベはアルゼンチンへ逃亡した。リベラは1839年にロサスに宣戦布告した。この紛争は13年間続き、「大戦争(ゲラ・グランデ)」として知られるようになった。

1843年、アルゼンチン軍がオリベに代わってウルグアイを制圧したが、首都の攻略には失敗した。モンテビデオ大包囲は1843年2月に始まり、9年間続いた。包囲されたウルグアイ人は在留外国人に助けを求め、フランス人部隊とイタリア人部隊が結成され、後者は亡命中のジュゼッペ・ガリバルディが率いた。

1845年、イギリスとフランスはロサスに対抗してこの地域の通商を正常なレベルに回復させるために介入した。彼らの努力は効果がなく、1849年までに戦争に疲弊した両国はロサスに有利な条約に署名して撤退した。モンテビデオはついに陥落するかと思われたが、アルゼンチンのエントレ・リオス州知事フスト・ホセ・デ・ウルキーサ率いるロサスに対する反乱が始まった。1851年5月のブラジルによるコロラド党支援の介入と反乱が状況を一変させ、オリベは敗北した。モンテビデオの包囲は解かれ、大戦争はついに終結した。モンテビデオはブラジルの支援に対し、ブラジルがウルグアイの内政に介入する権利を認める条約に署名することで報いた。

1851年の条約に基づき、ブラジルは必要と判断するたびにウルグアイに軍事介入した。1865年、三国同盟条約がブラジル皇帝、アルゼンチン大統領、そしてコロラド党の将軍ベナンシオ・フローレス(彼ら両国の援助で政権を握ったウルグアイ元首)によって結成された。三国同盟はパラグアイの指導者フランシスコ・ソラーノ・ロペスに宣戦布告した。結果として生じたパラグアイ戦争は、パラグアイの侵略と三国連合軍による敗北で終結した。モンテビデオはブラジル海軍の補給基地として使用され、戦争中は繁栄と比較的平穏な時期を経験した。

最初の鉄道線路は1867年にウルグアイで組み立てられ、馬車鉄道の支線が開通した。現在のウルグアイ国鉄庁は、延長可能な2900 kmの鉄道網を維持している。

ロレンソ・バッジェ・イ・グラウ将軍の立憲政権(1868年~1872年)は、ブランコ党による「槍の革命」を鎮圧した。2年間の闘争の後、1872年に和平協定が締結され、ブランコ党はウルグアイの4つの県の支配を通じて、政府の俸給と職務の分け前を得た。この共同参加政策の確立は、政権与党と野党の共存に基づく新たな妥協の方式の模索を意味した。この合意にもかかわらず、コロラド党政権は1875年の失敗に終わった三色革命と1886年のケブラチョの革命によって脅かされた。

コロラド党がブランコ党の支配県を3つに減らそうとした試みは、1897年のブランコ党の蜂起を引き起こし、16県が創設され、ブランコ党はそのうち6県を支配することになった。ブランコ党は議会の議席の3分の1を与えられた。この権力分立は、ホセ・バッジェ・イ・オルドーニェス大統領が政治改革を実施するまで続いたが、これが1904年のブランコ党による最後の蜂起を引き起こし、マソジェルの戦いとブランコ党指導者アパリシオ・サラビアの死で終結した。

1875年から1890年にかけて、軍部が権力の中心となった。この権威主義的な時期に、政府は国家を近代国家として組織化するための措置を講じ、経済的・社会的変革を奨励した。圧力団体(主に実業家、アシエンダード(大土地所有者)、産業資本家で構成)が組織され、政府に強い影響力を持った。その後、移行期(1886年~1890年)が続き、政治家が失われた地盤を回復し始め、政府への一部の文民参加が見られた。大戦争後、主にイタリアとスペインからの移民が急増した。1879年までに、国の総人口は438,500人を超えた。経済は家畜の飼育と輸出において急上昇を反映した(グラフで示せば、他のすべての関連する経済決定要因よりも上)。モンテビデオは地域の主要な金融センターとなり、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイからの商品の集散地となった。

この19世紀後半は、度重なる内戦と政治的混乱にもかかわらず、国家の基盤形成が進んだ時期であった。しかし、ヨーロッパからの移民流入や農牧業の発展といった社会経済的変化は、先住民やアフリカ系住民、労働者の権利には必ずしも恩恵をもたらさず、むしろ新たな社会問題を生み出すこともあった。国家建設の過程で、これらの脆弱な立場に置かれた人々の声はしばしば抑圧され、その権利は十分に保障されなかった。

2.5. 20世紀初頭:バッジェ時代と福祉国家

コロラド党の指導者ホセ・バッジェ・イ・オルドーニェスは1903年に大統領に選出された。翌年、ブランコ党が農村部で反乱を起こし、指導者アパリシオ・サラビアが戦闘で死亡するまで8ヶ月間の血なまぐさい戦闘が続いた。政府軍が勝利を収め、1872年に始まった共同参加政治は終焉を迎えた。バッジェは2期(1903年~1907年、1911年~1915年)務め、その間に福祉プログラム、経済への政府参加、複数行政執行部などの主要な改革を実施した。これらの改革により、ウルグアイは高度に発達した福祉国家を築き上げ、「南米のスイス」として知られるようになった。彼の社会自由主義的価値観の実現は、労働者の権利向上、教育の普及、社会全体の近代化に貢献した。

ガブリエル・テラは1931年3月に大統領に就任した。彼の就任は世界恐慌の影響と重なり、雇用の欠如により社会情勢は緊迫した。警察と左翼が死亡する衝突事件が発生した。1933年、テラはクーデターを起こし、議会を解散して布告により統治した。1934年に新憲法が公布され、権限が大統領に移譲された。一般的に、テラ政権は経済ナショナリズムと社会改革を弱体化または無力化した。

1938年に総選挙が行われ、テラの義兄であるアルフレド・バルドミール将軍が大統領に選出された。組織労働者と国民党からの圧力の下、バルドミールは自由選挙、報道の自由、新憲法を主張した。バルドミールは1939年にウルグアイを中立国と宣言したが、イギリスの軍艦とドイツの軍艦{{ship|German cruiser|Admiral Graf Spee||2}}はウルグアイ沖で海戦を交えた。アドミラル・グラーフ・シュペー (装甲艦)は中立港での避難を主張してモンテビデオに避難したが、後に退去を命じられた。

1945年、ウルグアイは正式に連合国宣言に署名し、第二次世界大戦に参戦、国はドイツと日本に宣戦布告した。戦後、ウルグアイは国際連合の創設メンバーとなった。

1960年代には、マルクス・レーニン主義の都市ゲリラであるトゥパマロスが出現し、銀行強盗、誘拐、暗殺などの活動に従事し、政府転覆を試みた。

2.6. 軍事独裁と民主化

ホルヘ・パチェコ大統領は1968年に非常事態を宣言し、1972年にはさらに市民の自由を停止した。1973年、経済的・政治的混乱が増大する中、フアン・マリア・ボラベリー大統領の要請を受けた軍部は議会を解散し、文民・軍事政権を樹立した。CIAが支援した政治的抑圧と国家テロのキャンペーンは、諜報活動と反対派の暗殺を含み、コンドル作戦と呼ばれた。

ある情報源によると、1973年から1985年までの12年間の文民・軍事政権下で、約180人のウルグアイ人が殺害され行方不明になったとされており、さらに数千人が不法に拘留され拷問を受けた。そのほとんどはアルゼンチンや他の近隣諸国で殺害され、うち36人はウルグアイ国内で殺害された。エディ・カウフマン(デビッド・アルトマン引用)によると、当時のウルグアイは一人当たりの政治犯数が世界で最も多かった。「1976年の米国議会公聴会でアムネスティ・インターナショナルを代表して発言したカウフマンは、ウルグアイ人の5人に1人が亡命し、50人に1人が拘留され、500人に1人が投獄された(そのほとんどが拷問を受けた)と推定した。」社会支出は削減され、多くの国営企業が民営化された。しかし、経済は改善せず、1980年以降悪化し、国内総生産(GDP)は20%減少し、失業率は17%に上昇した。国家は経営破綻した企業や銀行を救済しようと介入した。

独裁政権は社会に深刻な影響を与え、人権侵害、言論・報道の自由の抑圧、政治活動の禁止などが横行した。多くの市民が恐怖の中で生活し、国外へ亡命する者も後を絶たなかった。しかし、このような抑圧の中でも、民主主義回復を求める市民社会の動きは潜行し、労働組合、学生団体、人権擁護団体などが clandestine に活動を続けた。国際社会からの圧力も高まり、1980年代に入ると、軍事政権は徐々に弱体化し、民主化への移行が始まった。この過程では、政治犯の釈放、政党活動の再開、そして最終的には自由選挙の実施が実現された。民主主義回復後の大きな課題は、独裁政権下での人権侵害の真相究明と責任追及、そして被害者の名誉回復であった。

2.7. 21世紀:近年の動向

軍部が起草した新憲法は、1980年11月の国民投票で否決された。国民投票後、軍部は民政復帰計画を発表し、1984年に国政選挙が実施された。コロラド党党首フリオ・マリア・サンギネッティが大統領に当選し、1985年から1990年まで務めた。第一次サンギネッティ政権は経済改革を実施し、軍政後の国の民主主義を強化した。国民党のルイス・アルベルト・ラカジェが1989年の大統領選挙に勝利し、国民投票で人権侵害者への恩赦が承認された。サンギネッティは1994年に再選された。両大統領は民主主義回復後に開始された経済構造改革を継続した。

1999年の国政選挙は、1996年の憲法改正によって確立された新しい選挙制度の下で行われた。コロラド党候補のホルヘ・バッジェは、国民党の支援を受けて、拡大戦線候補のタバレ・バスケスを破った。正式な連立は2002年11月にブランコ党が閣僚を内閣から引き上げたことで終了したが、ブランコ党はほとんどの問題でコロラド党を引き続き支持した。ウルグアイの主要輸出市場(ブラジルでのレアル切り下げから始まり、その後2002年のアルゼンチン)における一次産品価格の低迷と経済的困難は深刻な不況を引き起こし、経済は11%収縮し、失業率は21%に上昇し、貧困状態にあるウルグアイ人の割合は30%以上に上昇した。

2004年、ウルグアイ国民はタバレ・バスケスを大統領に選出し、同時に拡大戦線に両院で過半数を与えた。バスケスは経済的正統性を堅持した。一次産品価格が急騰し、経済が不況から回復すると、彼は外国投資を3倍にし、貧困と失業を削減し、政府債務をGDPの79%から60%に削減し、インフレを安定させた。2009年、軍政時代に約15年間投獄された元左翼ゲリラ指導者(トゥパマロス)のホセ・ムヒカが、拡大戦線が2度目の選挙で勝利したことにより新大統領として登場した。2012年には人工妊娠中絶が合法化され、翌年には同性婚と大麻が合法化され、ウルグアイは現代において大麻を合法化した最初の国となった。これらの進歩的な社会政策は、社会自由主義的な価値観を反映するものであり、国内外で大きな注目を集めた。一方で、これらの政策は社会内で賛否両論を巻き起こし、その実施と影響については継続的な議論が行われている。人権擁護と少数派の権利保障は、民主化後のウルグアイにおける重要な課題であり、性的少数者、アフリカ系ウルグアイ人、先住民の子孫などの権利向上のための取り組みが進められているが、依然として差別や格差の問題も残されている。

2014年、タバレ・バスケスは非連続の2期目の大統領に選出され、2015年3月1日に就任した。2020年、15年間の左翼政権の後、保守的な国民党のルイス・ラカジェ・ポーがウルグアイの第42代大統領として就任した。

3. 地理

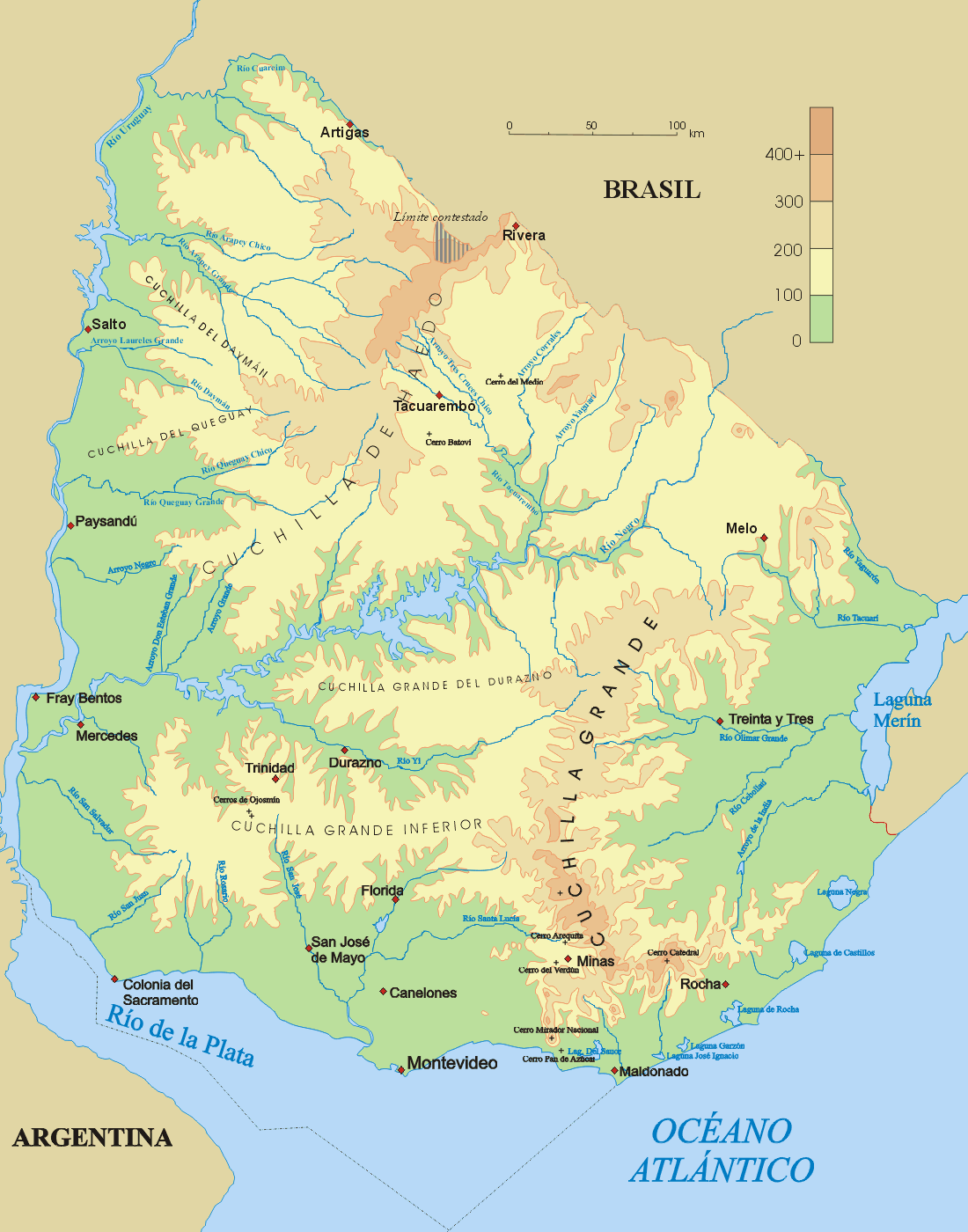

ウルグアイの地理は、主に起伏の緩やかな平原と低い丘陵地帯(クチージャ)からなり、肥沃な海岸低地が広がっている。北部はブラジル高原へと続き、南部は大西洋に面している。国土の大部分がパンパの一部を形成し、農牧業に適した土地が広がっている。

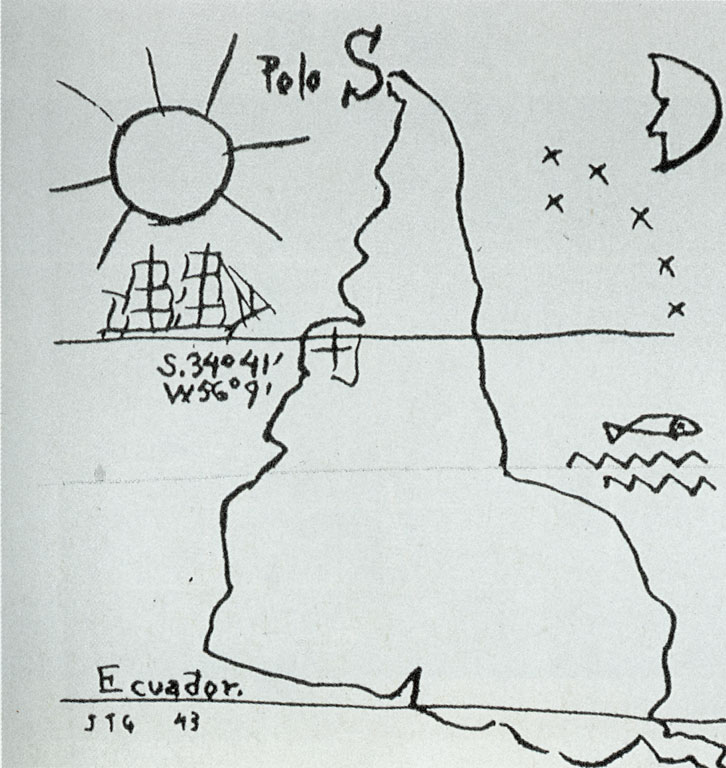

3.1. 地形と領土

ウルグアイは、大陸部の陸地17.62 万 km2と、管轄水域および小さな川中島14.22 万 km2を有し、南米でスリナムに次いで2番目に小さな主権国家であり、領土面積では3番目に小さい(フランス領ギアナが最小)。国土の景観は、主に起伏のある平野と低い丘陵(クチージャ)からなり、肥沃な沿岸低地が特徴である。ウルグアイの海岸線は約660 kmである。国内最高地点はカテドラル山で、その山頂はシエラ・カラペ山脈にあり、平均海水面上514 mに達する。南西部には、ウルグアイ川(国の西側国境を形成する川)の河口であるラ・プラタ川がある。

モンテビデオはアメリカ大陸で最も南にある首都であり、世界では(キャンベラとウェリントンに次いで)3番目に南にある。ウルグアイは南アメリカで唯一、完全に南回帰線の南に位置する国であり、最北端の緯度で順位付けした場合、世界で最も南にある主権国家である。ウルグアイには10の国立公園があり、そのうち5つは東部の湿地帯、3つは中央の丘陵地帯、1つは西部のウルグアイ川沿いにある。ウルグアイはウルグアイ・サバンナ陸上エコリージョンの本拠地である。2019年の森林景観完全性指数の平均スコアは3.61/10で、172カ国中147位であった。

3.2. 気候

南半球の温帯に完全に位置するウルグアイは、比較的穏やかで全国的にほぼ均一な気候を持つ。ケッペンの気候区分によれば、国の大部分は温暖湿潤気候(Cfa)に属する。大西洋岸の一部の地点とクチージャ・グランデの最高峰の山頂のみが海洋性気候(Cfb)である。

四季があり、夏は12月から3月、冬は6月から9月である。季節変動は顕著だが、極端な気温は稀である。夏は大西洋からの風によって和らげられ、冬の厳しい寒さは知られていない。寒すぎることはないものの、冬期には毎年霜が降り、みぞれや雹のような降水もほぼ毎年冬に発生するが、雪は非常に稀である。数年に一度、高地で降雪するが、ほとんど積もることはない。水が豊富なことから予想されるように、高湿度と霧は一般的である。

天候の障壁となる山がないため、すべての場所が強風や、前線や嵐が国を横切る際の急激な天候変化に対して脆弱である。これらの嵐は強力で、スコール、雹、時には竜巻をもたらすことがある。国は温帯低気圧を経験するが、熱帯低気圧は経験しない。これは、南大西洋が熱帯低気圧の発達にはほとんど暖かくならないためである。夏と冬の天候は、嵐の前線の通過とともに日々変化することがあり、暑い北風の後に、アルゼンチンのパンパからの冷たい風(パンペロ)が吹くことがある。

気温と降水量は全国的にほぼ均一であるが、地域によってかなりの差異がある。国の年間平均気温は17.5 °Cで、南東部の16 °Cから北西部の19 °Cの範囲である。冬の気温は、南部の日平均11 °Cから北部の14 °Cの範囲であり、夏の平均日気温は、南東部の21 °Cから北西部の25 °Cの範囲である。南東部は、特に春に、冬の後に冷たい水を持つ海洋が空気の温度を下げ、その地域により多くの湿度をもたらすため、国の他の地域よりもかなり涼しい。しかし、国の南部は北部よりも降水量が少ない。例えば、モンテビデオの年間降水量は約1100 mmであるのに対し、北東部のリベラ市の年間降水量は1600 mmである。最も降水量が多いのは秋の月であるが、冬にはより頻繁な雨期が発生する。しかし、干ばつや過度の雨の期間は、年間を通じていつでも発生する可能性がある。

海抜における国内の極端な気温は、パイサンドゥー市(1943年1月20日)とフロリダ市(2022年1月14日)の44 °C、およびメロ市(1967年6月14日)の-11 °Cである。

気候変動の影響はウルグアイでも顕著であり、極端な気象現象の頻度増加、海面上昇による沿岸部への影響、農業生産への打撃などが懸念されている。政府は再生可能エネルギーへの移行(後述)や適応策の導入を進めているが、国際的な枠組みの中でのさらなる取り組みが求められている。

3.3. 主要な河川と湖

ウルグアイには広範な河川網が広がり、4つの主要な流域またはデルタ地帯で構成されている。それらは、ラ・プラタ川流域、ウルグアイ川、ラグナ・メリン、そしてリオ・ネグロである。主要な内陸河川はリオ・ネグロ(「黒い川」の意)であり、1945年にダムが建設され、その結果、ウルグアイ中央部に人工のリンコン・デル・ボネテ湖が形成された。大西洋岸にはいくつかのラグーンが見られる。

これらの河川と湖は、ウルグアイの地理的特徴を形成するだけでなく、水資源、交通、生態系にとっても極めて重要である。ウルグアイ川とラ・プラタ川は国際的な水路であり、貿易や輸送に利用されている。ネグロ川とそのダム湖は、水力発電や灌漑に貢献している。メリン湖はブラジルとの国境に位置する大きな淡水湖であり、豊かな生態系を育んでいる。

しかし、これらの水資源は、農業排水や都市排水による水質汚染、過剰な取水、気候変動による水位変動といった環境問題に直面している。持続可能な水資源管理と環境保全は、ウルグアイにとって重要な課題であり、流域全体の生態系保護と水質の改善、そして国民への安全な水供給の確保が求められている。

4. 政治

ウルグアイは立憲共和制であり、現在は大統領が国家元首および行政府の長を務める大統領制の代議制民主主義国家である。政府のメンバーは普通選挙制度によって5年任期で選出される。ウルグアイは単一国家であり、司法、教育、保健、安全保障、外交政策、国防はすべて全国的に管理されている。

伝統的に民主的な政治体制を維持しており、ラテンアメリカ諸国の中では政治的混乱が比較的少なく、高い教育水準と福祉制度を特徴とし、「南米のスイス」とも称された。20世紀半ばには、スイスの連邦参事会制度を参考にした大統領制に代わる複数行政制度(コレヒアード制)が導入された時期もあったが、1960年代のトゥパマロスによる左翼ゲリラ活動の激化に対処するため、1967年の憲法改正で強力な権限を持つ大統領制が復活した。

1973年の軍事クーデターにより軍政が敷かれたが、国民の民主主義への意識は高く、1981年の軍政合法化を意図した国民投票が否決され、1985年に民政移管を果たした。

2023年のエコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる民主主義指数では「完全な民主主義」国家に分類され、政府の透明性、経済的自由、社会的進歩、所得の平等性、一人当たり所得、イノベーション、インフラに関する国際的な評価で高いランクに位置している。

2010年のラティノバロメトロの調査によると、ラテンアメリカの中でウルグアイ国民は民主主義を最も支持しており、自国の民主主義のあり方に最も満足している。フリーダム・ハウスの「世界の自由」指数では27位にランクされた。V-Dem民主主義指数によると、2023年、ウルグアイは選挙民主主義で世界31位、市民発議による直接民主主義ではスイスに次いで2位にランクされた。

近年の政治では、伝統的な二大政党であるコロラド党と国民党(ブランコ党)に加え、左派連合である拡大戦線が大きな勢力となっている。2005年には拡大戦線のタバレ・バスケスが大統領に就任し、ウルグアイ初の左派政権が誕生。その後、2010年には元トゥパマロスの指導者であったホセ・ムヒカが、2015年には再びタバレ・バスケスが大統領に就任した。2020年からは国民党のルイス・ラカジェ・ポーが大統領を務めている。市民参加は憲法によって保障されており、国民投票や国民発案の制度を通じて、国民が直接立法や憲法改正に関与する道が開かれている。人権状況は概して良好であるが、過去の軍政時代の人権侵害の真相究明や、現代社会における差別問題など、依然として課題も存在する。

4.1. 政府構造

ウルグアイの政府は、権力分立の原則に基づき、行政府、立法府、司法府の三権によって構成されている。

行政府は、大統領を長とし、14人の大臣からなる内閣によって運営される。大統領は国家元首であると同時に行政府の長であり、国民の直接選挙によって選出され、任期は5年で再選は連続しては認められない。

立法府は、議会(ヘネラル・アセンブリー)であり、両院制を採用している。上院(元老院)は31議席で構成され、そのうち30議席は比例代表制によって5年任期で選出され、残りの1議席は副大統領が議長として務め、投票権を有する。下院(代議院)は99議席で構成され、19の県を代表し、比例代表制に基づいて5年任期で選出される。

司法府は、最高裁判所、および全国の裁判所と判事によって運営される。最高裁判所の判事は議会によって選出される。下級裁判所の判事は最高裁判所が上院の同意を得て選任し、その他の判事は最高裁判所によって直接任命される。

ウルグアイは1967年に現行の憲法を採択した。その多くの条項は1973年に停止されたが、1985年に再確立された。スイスとその国民発案制度を参考に、ウルグアイ憲法はまた、国民が国民発案によって法律を廃止したり憲法を変更したりすることを認めており、これは全国的な国民投票で決着する。この方法は過去15年間に数回使用されてきた。例えば、軍政時代(1973年~1985年)に人権を侵害した軍人の訴追を放棄する法律の確認、公益事業会社の民営化の阻止、年金受給者の所得の保護、水資源の保護などである。

権力分立と均衡はウルグアイの政治システムの基本原則であるが、その運用においては大統領の権限が比較的強いという特徴がある。特に、1967年憲法は過去の複数行政執行部(コレヒアード制)の経験を踏まえ、行政の効率性と指導力を高めるために大統領に大きな権限を付与している。

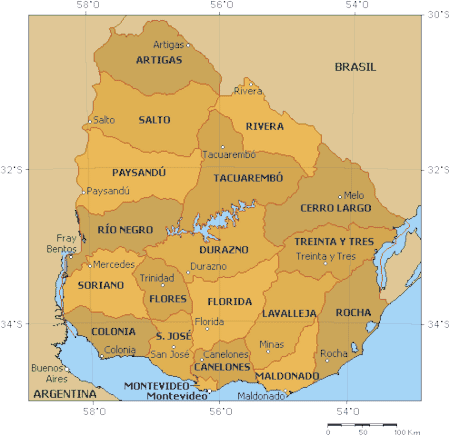

4.2. 行政区画

ウルグアイは19の県(departamentoデパルタメントスペイン語)に分かれており、地方行政は行政府と立法府の分立を反映している。各県は普通選挙制度を通じて独自の自治体当局を選出する。県の行政府の権限は知事(intendenteインテンデンテスペイン語)にあり、立法権は県議会(junta departamentalフンタ・デパルタメンタルスペイン語)にある。

以下はウルグアイの19県の一覧である(県名、県都、面積、人口は2011年国勢調査に基づく)。

| 県 | 県都 | 面積 | 人口 (2011年) | |

|---|---|---|---|---|

| km2 | sq mi | |||

| アルティガス | アルティガス | 1.19 万 km2 | 73,378 | |

| カネローネス | カネローネス | 4536 km2 | 520,187 | |

| セロ・ラルゴ | メロ | 1.36 万 km2 | 84,698 | |

| コロニア | コロニア・デル・サクラメント | 6106 km2 | 123,203 | |

| ドゥラスノ | ドゥラスノ | 1.16 万 km2 | 57,088 | |

| フローレス | トリニダ | 5144 km2 | 25,050 | |

| フロリダ | フロリダ | 1.04 万 km2 | 67,048 | |

| ラバジェハ | ミナス | 1.00 万 km2 | 58,815 | |

| マルドナド | マルドナド | 4793 km2 | 164,300 | |

| モンテビデオ | モンテビデオ | 530 km2 | 1,319,108 | |

| パイサンドゥー | パイサンドゥー | 1.39 万 km2 | 113,124 | |

| リオ・ネグロ | フライ・ベントス | 9282 km2 | 54,765 | |

| リベラ | リベラ | 9370 km2 | 103,493 | |

| ロチャ | ロチャ | 1.06 万 km2 | 68,088 | |

| サルト | サルト | 1.42 万 km2 | 124,878 | |

| サン・ホセ | サン・ホセ・デ・マジョ | 4992 km2 | 108,309 | |

| ソリアノ | メルセデス | 9008 km2 | 82,595 | |

| タクアレンボー | タクアレンボー | 1.54 万 km2 | 90,053 | |

| トレインタ・イ・トレス | トレインタ・イ・トレス | 9529 km2 | 48,134 | |

| 合計 | - | 17.50 万 km2 | 3,286,314 | |

地方自治はウルグアイの政治において重要な位置を占めているが、中央集権的な傾向も依然として存在する。首都モンテビデオへの人口・経済の一極集中は、地方との格差問題を生んでおり、地域間の均衡ある発展が課題となっている。各県はそれぞれ独自の地理的、経済的、文化的な特徴を持ち、多様なウルグアイ社会を形成している。

4.3. 外交関係

ウルグアイの外交政策は、外務省が管轄している。伝統的に近隣諸国やヨーロッパと強い政治的・文化的結びつきを持ち、その国際関係は非介入と多国間主義の原則によって導かれてきた。国際連合、米州機構、南米南部共同市場、ラテンアメリカ統合連合などの国際機関の創設メンバーであり、後者2つの本部は首都モンテビデオに置かれているため、モンテビデオの役割はヨーロッパにおけるブリュッセルと比較されることがある。

隣国であるアルゼンチンやブラジルとの関係は、歴史的、経済的、文化的に緊密である。特にメルコスールを通じて、これらの国々との経済統合を推進している。ただし、アルゼンチンとの間では、過去にウルグアイ川の製紙工場建設を巡る環境問題(ウルグアイ川パルプ工場紛争)で外交的緊張が生じたこともある。ブラジルとは、ブラジル島およびマソジェール近郊のインベルナダ川地域(約235 km2)を巡る国境紛争が2件存在するが、両国間の友好な外交関係や強固な経済的結びつきを損なうには至っておらず、これらの地域は事実上ブラジルの管理下にあり、ウルグアイが主張を積極的に行う動きはほとんどない。

ウルグアイは、国連における自発的かつ非公式なグループである小国フォーラム(FOSS)の創設メンバーでもある。民主化への移行以来、アメリカ合衆国とは友好的な関係を築いており、2004年の二国間投資協定や2007年の貿易投資枠組み協定の締結により、両国間の商業関係は拡大している。また、軍事面でも協力しており、両国はハイチにおける国連安定化ミッションで重要な役割を果たしてきた。2017年、ウルグアイは国連の核兵器禁止条約に署名した。2020年には米州相互援助条約(TIARまたは「リオ協定」)に再加盟した。

ウルグアイは人権外交や地域協力にも積極的に取り組んでおり、国際社会における平和と安定、民主主義の促進、人権擁護に貢献することを目指している。

日本との関係

日本とウルグアイは、1921年に外交関係を樹立して以来、友好的な関係を維持している。両国間には貿易・投資協定が締結されており、経済的な結びつきも存在する。日本はウルグアイにとって重要な輸出市場の一つであり、特に牛肉や羊毛などが輸出されている。文化交流も行われており、近年では日本のポップカルチャーに対する関心も高まっている。モンテビデオには日本大使館が、東京にはウルグアイ大使館が設置されている。

4.4. 軍事

ウルグアイ軍は、憲法上、国防大臣を通じて共和国大統領に従属する。軍の兵員数は、陸軍約18,000人、海軍約6,000人、空軍約3,000人である。平時は志願制であるが、政府は緊急時に徴兵する権限を有する。

ウルグアイは、一人当たりの国際連合平和維持活動への貢献度において世界第1位であり、10の国連平和維持ミッションに2,513人の兵士と将校を派遣している。2010年2月時点で、ウルグアイはMINUSTAH支援のためハイチに1,136人の軍人を、MONUC支援のためコンゴに1,360人を派遣していた。2010年12月、ウルグアイのグロードトフスキー少将が、国際連合インド・パキスタン軍事監視団の首席軍事監視員兼団長に任命された。

2009年5月以降、国防大臣が軍の採用方針において性的指向に基づく差別を行わないとの布告に署名したことにより、同性愛者も軍務に就くことが許可されている。2010会計年度において、アメリカ合衆国はウルグアイに対し、100万ドルの対外軍事資金援助と48万ドルの国際軍事教育訓練を含む、170万ドルの軍事援助を提供した。

軍の文民統制は確立されており、軍は民主主義体制の下で国防および国際平和維持活動という主要任務に専念している。人権尊重の取り組みも進められており、過去の軍政時代の反省から、軍内部における人権教育の強化や、人権侵害防止のための制度的保障が図られている。

4.5. 治安

ウルグアイの治安状況は、ラテンアメリカ諸国の中では比較的良好とされてきたが、近年、特に都市部を中心に犯罪発生率の上昇が見られる。主な社会問題としては、強盗、窃盗、麻薬関連犯罪、少年犯罪などが挙げられる。

2012年の統計では、前年同期比で殺人が56.7%増、強盗が5.3%増と、凶悪犯罪が急増した。特に人口が集中するモンテビデオ県、カネローネス県、マルドナド県で犯罪が多発している。銃器の所持に関する規制は存在するものの、比較的容易に入手可能であり、不法な流通も問題となっている。国民の3人に1人が銃器を所持しているとの推定もあり、これが凶악犯罪を助長する一因ともなっている。

少年犯罪に対する処罰が比較的軽く、青少年向けの更生施設も十分に機能していないため、出所後の再犯率の高さが指摘されている。

麻薬問題は、特に大麻とコカインの消費と密売が社会問題化している。これに対し、ウルグアイ政府は2013年に世界で初めて嗜好用大麻の生産・販売・消費を合法化するという大胆な政策を導入した。この政策の目的は、麻薬密売組織の弱体化、関連犯罪の減少、公衆衛生の向上、そして国家による質の管理と税収確保であった。この大麻合法化政策は国際的に大きな注目を集め、その効果や影響については現在も評価と議論が続いている。

政府は治安維持のため、警察力の強化、犯罪多発地域へのパトロール強化、防犯カメラの設置拡大などの対策を講じている。また、犯罪の根本原因とされる貧困や失業、教育格差といった社会問題への取り組みも進めている。市民生活への影響としては、犯罪に対する不安感の高まりや、特定の地域における夜間外出の自粛などが見られる。人権の観点からは、犯罪被害者の権利保護と同時に、被疑者・受刑者の人権擁護、そして過剰な полицейска力行使の防止も重要な課題となっている。

5. 経済

ウルグアイ経済は、輸出志向の農業部門とサービス部門が重要な役割を担う、比較的多角化された経済構造を持つ。伝統的に農牧業国であり、牛肉や羊毛、大豆などが主要輸出品目であるが、近年は観光業、金融サービス、ソフトウェア産業なども成長している。

1991年、賃金補償を求めるストライキが増加し、ルイス・アルベルト・ラカジェ政権が望む民営化に反対した。1992年にはゼネストが呼びかけられ、民営化政策は国民投票で広く否決された。1994年と1995年、ウルグアイは対外貿易の自由化による経済的困難に直面し、貿易赤字が増加した。モンテビデオ・ガス会社とプルナ航空は民間部門に譲渡されたが、民営化のペースは1996年に鈍化した。ウルグアイは1999年から2002年にかけて深刻な経済・金融危機を経験したが、これは主にアルゼンチンの経済問題の波及効果であった。経済は11%収縮し、失業率は14~21%に上昇した。

2004年、バッジェ政権は国際通貨基金(IMF)と3年間で11億ドルのスタンドバイ協定を締結し、大幅なプライマリー財政黒字、低インフレ、対外債務の大幅削減、競争力向上と外国投資誘致を目的としたいくつかの構造改革を約束した。ウルグアイは2006年に債務の早期返済を受けて協定を終了したが、多くの政策コミットメントは維持した。2005年3月に政権に就いたバスケスは、社会開発省を創設し、2億4000万ドルの国家社会緊急事態対策計画(PANES)によって国の貧困率削減を目指した。この計画は、極度の貧困状態にある10万世帯以上に月額約75ドルの条件付き現金給付を提供した。その見返りとして、給付を受ける人々は地域活動への参加、子供たちの毎日の通学の確保、定期的な健康診断の受診が義務付けられた。

2001年のアルゼンチン信用デフォルト後、ウルグアイ経済における価格変動により、情報技術や建築専門知識など、かつては多くの海外市場で高価すぎたさまざまなサービスが輸出可能になった。フレンテ・アンプリオ政権は、ウルグアイの対外債務の支払いを継続しつつ、貧困と失業という広範な問題に取り組むための緊急計画も実施した。経済は2004年から2008年の間に年率6.7%で成長した。ウルグアイの輸出市場は、アルゼンチンとブラジルへの依存度を減らすために多様化された。貧困率は2002年の33%から2008年7月には21.7%に減少し、極度の貧困率は3.3%から1.7%に低下した。

2007年から2009年にかけて、ウルグアイはアメリカ大陸で唯一、厳密には不況(2四半期連続のマイナス成長)を経験しなかった国であった。失業率は2010年12月に過去最低の5.4%に達した後、2011年1月には6.1%に上昇した。失業率は依然として低い水準にあるものの、IMFはインフレ圧力の高まりを指摘し、ウルグアイのGDPは2010年上半期に10.4%拡大した。IMFの推計によると、ウルグアイは2010年に実質GDPで8%から8.5%の成長を達成し、その後2011年には5%、それ以降の年には4%の成長が見込まれた。公的部門の総債務は、5期連続の持続的な増加の後、2010年第2四半期に縮小し、218億8500万米ドル、GDPの59.5%に相当する額に達した。

ウルグアイは2024年の世界知的所有権機関(WIPO)のグローバル・イノベーション・インデックスで62位にランクされた。労働組合員数は2003年以降4倍に増加し、11万人から2015年には労働人口150万人に対して40万人以上に増加した。国際労働組合総連合によると、ウルグアイは「ILOの中核的労働条約8つすべてを批准している」。大麻の栽培、使用、販売は、元大統領ホセ・「ペペ」・ムヒカによって2013年12月11日に合法化され、ウルグアイは世界で初めて大麻を完全に合法化した国となった。この法律は同日、ウルグアイ上院で賛成16票、反対13票で可決された。

所得格差(ジニ係数で示される)は依然として課題であり、政府は社会政策を通じて格差是正に取り組んでいる。労働者の権利は比較的よく保護されており、労働組合の活動も活発である。環境持続可能性への関心も高まっており、特に再生可能エネルギーへの転換は目覚ましい進展を見せている。

5.1. 農牧業

2010年、ウルグアイの輸出志向の農業部門はGDPの9.3%を占め、労働力の13%を雇用していた。ウルグアイ農牧省の公式統計によると、ウルグアイの肉牛および羊の飼育は国土の59.6%を占めている。この割合は、酪農、飼料、米などの作物との輪作といった他の農業活動と牛の飼育が連携すると、82.4%にまで上昇する。

FAOSTATによると、ウルグアイは世界有数の大豆(9位)、羊毛(精梳羊毛、12位)、馬肉(14位)、蜜蝋(14位)、マルメロ(17位)の生産国である。ほとんどの農場(39,120軒中25,500軒)は家族経営であり、牛肉と羊毛が主要な活動であり、65%の農家の主な収入源となっている。次いで野菜栽培が12%、酪農が11%、豚が2%、家禽も2%である。牛肉は国の主要な輸出商品であり、2006年には10億米ドル以上を記録した。

2007年、ウルグアイの牛の総頭数は1200万頭で、一人当たりの牛の数が3.8頭と世界で最も多い国であった。しかし、その54%は最低500頭を所有する11%の農家が保有している。対照的に、38%の農家は小規模な土地を耕作し、平均100頭未満の家畜を飼育している。

ウルグアイの農牧業は、伝統的に広大な放牧地を利用した粗放的な経営が中心であったが、近年では持続可能な農牧業への取り組みが進められている。これには、土壌保全、水資源管理の改善、動物福祉への配慮、トレーサビリティシステムの導入などが含まれる。有機農業や自然放牧による高品質な食肉生産も注目されている。

一方で、小規模農家は、市場価格の変動、気候変動の影響、大規模農家との競争といった課題に直面している。政府は、小規模農家への技術支援や融資制度の提供、協同組合の育成などを通じて、その経営安定化を図っている。

5.2. 鉱業および林業

ウルグアイの鉱業は、その経済規模に比して比較的小規模である。主要な鉱物資源としては、アメジストやメノウといった半貴石が知られており、特にアルティガス県は高品質なアメジストの産地として有名である。これらの宝石は主に輸出向けに採掘されている。その他、建設資材として利用される石灰岩、花崗岩、砂利なども採掘されている。金属鉱物資源の賦存量は限られているが、鉄鉱石や金の探査・開発も行われている。

林業は、近年ウルグアイ経済において重要性を増している分野である。国土の森林被覆率は比較的低いが、主にユーカリや松を中心とした植林が積極的に進められてきた。これらの植林木は、パルプ材、製材、バイオマスエネルギー源として利用され、輸出にも貢献している。特にパルプ産業は、大規模な投資が行われ、ウルグアイの主要な輸出産業の一つとなっている。

資源開発、特に鉱業や大規模林業は、環境への影響が懸念される。水質汚染、土壌浸食、生物多様性の損失といった問題が指摘されており、持続可能な開発と環境保全の両立が求められている。また、大規模な開発プロジェクトは、地域社会との関係においても、雇用創出や地域経済への貢献といった正の側面と、生活環境の変化や伝統的な土地利用との軋轢といった負の側面を持つことがある。そのため、環境影響評価の徹底、地域住民との対話、そして利益の公正な配分が重要となる。政府は、環境規制の強化や持続可能な森林経営認証の取得奨励などを通じて、これらの課題に対応しようとしている。

5.3. 観光

ウルグアイの観光産業は、国家経済の重要な部分を占めている。2012年、この部門は97,000人の雇用を創出し、GDPの9%(直接的および間接的)を占めると推定された。ウルグアイは、人口比で最も多くの観光客を受け入れるラテンアメリカの国である。2023年には380万人の観光客がウルグアイを訪れ、その大半はアルゼンチン人とブラジル人で、次いでチリ人、パラグアイ人、アメリカ人、そして様々な国籍のヨーロッパ人が続いた。

ウルグアイの文化体験には、コロニア・デル・サクラメントに見られるような国の植民地時代の遺産を探訪することが含まれる。歴史的建造物には、トーレス・ガルシア美術館やエスタディオ・センテナリオがある。ウルグアイの主要な自然の魅力の一つはプンタ・デル・エステである。プンタ・デル・エステは、ウルグアイ南東岸沖の小さな半島に位置している。そのビーチは、マンサ(穏やかな川側)とブラバ(荒々しい海側)に分かれている。プンタ・デル・エステはマルドナド市に隣接し、北東の海岸沿いにはラ・バラやホセ・イグナシオといった小さなリゾート地がある。

ビーチリゾート以外にも、温泉地(サルト県など)、田園地帯でのエスタンシア(大牧場)滞在、首都モンテビデオの歴史地区散策やタンゴ文化体験なども人気がある。近年では、エコツーリズムや文化観光の可能性も注目されており、自然保護区でのバードウォッチングやハイキング、ワイナリー巡りなどが新たな観光資源として開発されつつある。

観光客の多くは近隣のアルゼンチンやブラジルからであるが、ヨーロッパや北米からの観光客も増加傾向にある。政府は観光インフラの整備や国際的なプロモーション活動に力を入れている。

5.4. 交通

ウルグアイの交通インフラは、国内および国際的な接続性において重要な役割を果たしている。

海上輸送:モンテビデオ港は、主要なコンテナターミナル港の一つであり、年間110万個以上のコンテナを取り扱っている。その埠頭は喫水14 mの船舶に対応可能である。9基のストラドルキャリアにより、1時間に80から100の動きが可能である。ヌエバ・パルミラ港は、地域の主要な商品積み替え地点であり、民間および政府運営のターミナルを有している。

航空輸送:カラスコ国際空港は1947年に初めて開港し、2009年には空港所有・運営会社であるプエルタ・デル・スールが、ラファエル・ヴィニオリ建築事務所に依頼し、1億6500万ドルの投資で広々とした新しい旅客ターミナルを備えた既存施設の拡張・近代化を行った。同空港は年間最大450万人の利用者を処理できる。ウルグアイのフラッグ・キャリアであったPLUNAは、カラスコに本社を置いていた(現在は運航停止)。マルドナド県のプンタ・デル・エステから15 kmに位置するプンタ・デル・エステ国際空港は、ウルグアイで2番目に利用者の多い空港ターミナルであり、ウルグアイ人建築家カルロス・オットによって建設され、1997年に開港した。

陸上輸送:ウルグアイ国鉄は、鉄道輸送と鉄道網の維持を担当する自治機関である。ウルグアイには約1200 kmの運行可能な鉄道路線がある。1947年まで、鉄道システムの約90%はイギリス資本であった。1949年、政府は路面電車やモンテビデオ水道会社とともに鉄道を国有化した。しかし、1985年の「国家輸送計画」では、旅客列車は修理・維持に費用がかかりすぎると提言された。貨物列車は継続されたが、バス輸送が旅行者にとって「経済的な」代替手段となった。その後、旅客サービスは1988年に廃止された。しかし、モンテビデオへの鉄道旅客通勤サービスは1993年に再開され、現在は3つの郊外線で構成されている。

舗装された道路がモンテビデオと国内の他の都市中心部を結び、主要な高速道路は国境や近隣都市に通じている。多数の未舗装道路が農場や小さな町を結んでいる。陸上貿易は、1990年代にメルコスール(南米南部共同市場)が形成されてから、そして2000年代後半に再び著しく増加した。国内の貨物および旅客サービスのほとんどは、鉄道よりも道路を利用している。国内にはいくつかの国際バスサービスがあり、首都や国境の町と近隣諸国を結んでいる。これらには、アルゼンチンの17都市、ブラジルの12都市、そしてチリとパラグアイの首都が含まれる。

公共交通の整備状況は都市部と地方で差があり、地方におけるアクセス改善が課題となっている。また、道路網の維持管理や鉄道貨物輸送の効率化も重要なテーマである。

5.5. 通信

ウルグアイの電気通信産業は、他の多くのラテンアメリカ諸国よりも発展しており、1997年にはアメリカ大陸で初めて完全なデジタル電話網を達成した国となった。このシステムは政府所有であり、1990年代以降、部分的に民営化するという論争の的となる提案がなされてきた。

携帯電話市場は、国営のANTELと、民間企業のモビスターおよびクラロの2社によって共有されている。ANTELはウルグアイの携帯電話回線の49%を占め、最大の市場シェアを持っている。ANTELは2019年4月に商用5Gネットワークを開始し、現在も継続的に開発を進めている。一方、モビスターとクラロは、それぞれ市場シェアの30%と21%しか持っていない。Google検索エンジンは、2023年から2024年にかけて、検索エンジン市場全体の95%を占めた。

インターネットの普及率は比較的高く、ブロードバンド接続も都市部を中心に広がっている。政府はデジタルデバイド(情報格差)の解消を目指し、地方へのインフラ整備や、教育現場へのICT導入(OLPC計画など)を推進してきた。

情報アクセスにおける格差は依然として存在し、特に高齢者層や地方の低所得者層におけるデジタルスキルの向上が課題となっている。また、インターネットの普及に伴い、プライバシー保護やサイバーセキュリティの重要性も増しており、関連法規の整備や国民への啓発活動が行われている。

5.6. エネルギー

ウルグアイはエネルギー政策において、特に再生可能エネルギーの導入と利用拡大に積極的に取り組んできた国として国際的に注目されている。

2010年、ウルグアイ産業・エネルギー・鉱業省は再生可能エネルギー促進に関する政令354号を承認した。2021年時点で、ウルグアイの再生可能電力の設備容量は、水力発電1,538MW、風力発電1,514MW(世界第35位)、太陽光発電258MW(世界第66位)、バイオマス発電423MWであった。2023年には、ウルグアイの電力の98%が再生可能エネルギーによって供給されている。この劇的な転換は、10年未満で、政府の資金援助なしに達成され、電力コストを削減し、国の二酸化炭素排出量を大幅に削減した。電力の大部分は水力発電施設と風力発電所から供給されている。ウルグアイはもはや電力を輸入していない。2022年、国の総二酸化炭素排出量の49%がディーゼル燃料の燃焼によるものであり、次いでガソリンが25%を占めた。

このエネルギー転換は、エネルギー自給率の向上、化石燃料への依存度低減、温室効果ガス排出量の削減、そしてエネルギー安全保障の強化に大きく貢献している。政府は、固定価格買取制度(FIT)の導入や入札制度を通じて、民間企業による再生可能エネルギー発電への投資を促進してきた。

今後の課題としては、天候に左右されやすい再生可能エネルギーの安定供給確保(蓄電技術の導入など)、電力系統の近代化、そして運輸部門や産業部門におけるさらなる脱炭素化が挙げられる。環境への配慮としては、大規模な風力発電所や太陽光発電所の建設に伴う景観や生態系への影響を最小限に抑えるための環境アセスメントの実施と対策が重要となる。

6. 社会

ウルグアイ社会は、ヨーロッパ系の移民が多数を占める比較的人種的に均質な構成を持ちながらも、アフリカ系や先住民の文化も共存している。伝統的に高い教育水準と福祉制度を誇り、「南米のスイス」と称された歴史を持つ。近年は、同性婚や大麻の合法化など、社会自由主義的な価値観に基づく進歩的な政策が注目されている。一方で、所得格差や都市部への人口集中、高齢化といった課題も抱えている。

6.1. 人口

ウルグアイの人口は約340万人(2023年時点)である。人口増加率はラテンアメリカ諸国と比較して低く、これは低い出生率、高い平均寿命、そして比較的若い世代の国外移住率の高さに起因する。

2023年の国勢調査では、人口の85.2%が「白人」を主な祖先として自己認識しており、2011年の国勢調査の87.7%から減少した。ヨーロッパ系の祖先を持つウルグアイ人の多くは、19世紀から20世紀にかけてのスペイン、そしてより少ない程度でドイツ、イタリア、フランス、イギリスからの移民の子孫である。初期の入植者はアルゼンチンから移住してきた。アフリカ系ウルグアイ人は総人口の約6.9%を占める。また、日本人の重要なコミュニティも存在する。全体として、民族構成は隣接するアルゼンチンの諸州やブラジル南部に類似している。

1963年から1985年にかけて、推定32万人のウルグアイ人が移住した。ウルグアイ人移民の最も人気のある目的地はアルゼンチンであり、次いでアメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、スペイン、ブラジル、イタリア、フランス、ポルトガルである。2009年には、44年ぶりに移民と移出を比較して全体的にプラスの流入が見られた。2009年には3,825件の居住許可が与えられ、2005年の1,216件と比較して増加した。新規の合法居住者の50%はアルゼンチンとブラジルから来ている。2008年に可決された移民法は、移民に国民と同等の権利と機会を与えており、月収650ドルの証明が要件となっている。

モンテビデオ都市圏は唯一の大都市であり、約190万人の住民を擁し、国の総人口の半分以上を占める。残りの都市人口は約30の町に住んでいる。

平均寿命は比較的高く、男性約74歳、女性約81歳(2021年推定)。年齢構成は、15歳未満が約20%、65歳以上が約15%(2023年推定)となっており、少子高齢化が進行している。これは社会保障制度への負担増などの課題をもたらしている。都市化率は非常に高く、人口の約95%が都市部に居住しており、特に首都モンテビデオへの一極集中が顕著である。

6.2. 主要都市

ウルグアイは首都モンテビデオへの一極集中が著しい国である。モンテビデオ都市圏には国の人口の半数以上が居住し、政治、経済、文化の中心地となっている。その他の主要都市は、地方の行政や経済の拠点としての役割を担っている。

以下は、ウルグアイの主要な都市(人口は概数)。

- モンテビデオ (Montevideo) - 首都、約130万人(都市圏人口は約190万人)

- サルト (Salto) - 北西部の主要都市、約10万人

- シウダー・デ・ラ・コスタ (Ciudad de la Costa) - モンテビデオに隣接する沿岸都市、約9万5千人

- パイサンドゥー (Paysandú) - 西部の主要都市、ウルグアイ川沿い、約7万6千人

- ラス・ピエドラス (Las Piedras) - カネロネス県、モンテビデオ都市圏の一部、約7万1千人

- リベラ (Rivera) - 北部、ブラジル国境の都市、約6万4千人

- マルドナド (Maldonado) - 南東部の沿岸都市、プンタ・デル・エステに隣接、約6万2千人

- タクアレンボー (Tacuarembó) - 中北部の主要都市、約5万4千人

- メロ (Melo) - 北東部の主要都市、約5万1千人

- メルセデス (Mercedes) - 西部の都市、リオ・ネグロ川沿い、約4万1千人

これらの都市は、それぞれの地域の農牧業、商業、サービス業の中心となっている。しかし、モンテビデオへの人口集中と経済活動の偏りは、地方の過疎化や地域間格差の問題を引き起こしている。政府は地方分権の推進や地方都市への投資を通じて、これらの問題の解決に取り組んでいるが、依然として大きな課題である。

6.3. 民族

ウルグアイの国民の祖先構成は多様である。2023年の国勢調査によると、人口の大多数である85.2%が主にヨーロッパ系(白人)の祖先を持つと自己認識している。これには19世紀から20世紀にかけて移住してきたスペイン人(特にガリシア人)やイタリア人の子孫が多く含まれるほか、ドイツ人、フランス人、イギリス人などの影響も見られる。

アフリカ系ウルグアイ人は人口の約6.9%を占め、主に植民地時代に奴隷として連れてこられた人々の末裔であり、ウルグアイの文化、特に音楽(カンドンベなど)に大きな影響を与えてきた。

先住民の血を引くと自己認識する人々は約2.4%である。植民地化の過程でチャルーア族などの先住民族は激減し、純粋な形で文化を維持している集団は今日ほとんど存在しないが、その文化遺産やアイデンティティに対する関心は近年高まっている。

東アジア系の祖先を持つ人々は人口の約0.2%を占める。これには日系人や中国人、韓国人などが含まれる。その他の中東系(レバノン人、シリア人など)のコミュニティも存在するが、その規模は比較的小さい。

その他/特定の祖先なしと回答した人々が4.6%、不特定と回答した人々が2.9%であった。

ウルグアイは公式には多文化社会を標榜しているが、実際にはヨーロッパ文化が支配的である。アフリカ系ウルグアイ人や先住民の末裔は、歴史的に社会経済的な不利益を被ってきた経緯があり、現代においても差別や格差の問題に直面することがある。政府は、これらのマイノリティグループの権利擁護や社会的包摂を推進するための政策に取り組んでいるが、多文化共生の実現にはさらなる努力が必要とされている。

6.4. 言語

ウルグアイの事実上の公用語はスペイン語であり、国民の大多数によって話されている。ウルグアイで話されるスペイン語は、隣国アルゼンチンと同様のリオプラテンセ・スペイン語であり、特に「ジェイスモ」(llとyを[ʒ]または[ʃ]の音で発音する)や「ボセオ」(二人称単数親称にtúではなくvosを用いる)といった特徴を持つ。イタリア移民の影響から、ルンファルドと呼ばれる俗語の語彙も一部取り入れられている。

ブラジルとの国境地域、特にリベラ県などでは、ウルグアイポルトガル語(またはポルトゥニョール・リベレンセ)と呼ばれるスペイン語とブラジルポルトガル語が混ざった混合言語が話されている。これは正式な正書法を持たず、公的な地位も認められていないが、地域住民の日常生活における重要なコミュニケーション手段となっている。

ウルグアイ手話(Lengua de Señas UruguayaLSUスペイン語)は、2001年に法律17.378号によってウルグアイの公用語の一つとして承認された。

英語は、ウルグアイ国民の間で最も普及している外国語であり、教育カリキュラムの一部となっている。

先住民の言語は、植民地化の過程で話者が激減し、現在では国内で活発に使用されているものは残っていないと考えられている。かつてコロニア県の一部では、ピエモンテからの移民が話したオック語の方言であるパトワが使用されていた。

言語的多様性の尊重と少数言語の保護は、多文化共生社会を目指す上で重要な課題である。特にウルグアイ手話の普及や、国境地域におけるポルトゥニョールの価値認識などが進められている。

6.5. 宗教

ウルグアイは世俗国家であり、憲法によって信教の自由が保障され、国家と宗教は公式に分離されている。

2008年の国立統計局(INE)の調査によると、キリスト教が最も大きな宗教であり、人口の45.7%~81.4%がカトリックを信仰している。非カトリックのキリスト教徒は9.0%、アニミズムまたはウンバンダ(アフリカ系ブラジル宗教)の信者は0.6%、ユダヤ教徒は0.4%であった。30.1%は何らかの神を信じると回答したが特定の宗教には属しておらず、14%は無神論者または不可知論者であった。モンテビデオのアルメニア人コミュニティでは、主にキリスト教、特にアルメニア使徒教会が信仰されている。

政治評論家は、ウルグアイをアメリカ大陸で最も世俗的な国と考えている。ウルグアイの世俗化は、植民地時代における教会の役割がスペイン帝国の他の地域と比較して比較的小さかったことに始まる。ウルグアイの先住民の数が少なく、彼らが改宗に抵抗したため、教会当局の影響力は減少した。

独立後、特にフランスから反聖職者的な思想がウルグアイに広まり、教会の影響力はさらに低下した。1837年には民事婚が認められ、1861年には州が公営墓地の運営を引き継いだ。1907年には離婚が合法化され、1909年にはすべての宗教教育が公立学校から禁止された。コロラド党の政治家ホセ・バッジェ・イ・オルドーニェス(1903年~1911年)の影響下で、1917年の新憲法により完全な政教分離が導入された。

ウルグアイの首都には12のシナゴーグがあり、2011年時点で2万人のユダヤ人コミュニティが存在する。1960年代半ばのピーク時には5万人に達し、ウルグアイはユダヤ人人口に対するアリーヤーの割合が世界で最も高い国の一つである。

信教の自由は憲法で保障されており、異なる宗教間の対立はほとんど見られない。しかし、社会における宗教の役割や、公教育における宗教教育の扱いなどについては、時折議論の対象となる。

6.6. 教育

ウルグアイの教育は、世俗的、無償、そして4歳から始まる14年間の義務教育制度を特徴とする。教育システムは以下の6段階に分かれている:幼児教育(3~5歳)、初等教育(6~11歳)、基礎中等教育(12~14歳)、高等中等教育(15~17歳)、高等教育(18歳以上)、大学院教育。

公教育は主に3つの機関が担当している。教育政策を調整する教育文化省、幼児教育から中等教育までの政策を策定・実施する国立公教育行政局、そして高等教育を担当する共和国大学である。2009年、政府はGDPの4.5%を教育に投資する計画であった。

ウルグアイは、PISAのような標準化されたテストにおいて、地域レベルでは高い順位にあるが、OECD平均と同程度の所得水準を持つ一部の国々には及ばない。2006年のPISAテストでは、ウルグアイは学校間の標準偏差が最も大きい国の一つであり、社会経済的レベルによる著しいばらつきが示唆された。

ウルグアイはOLPC(One Laptop per Child)プロジェクトに参加しており、2009年にはセイバル計画の一環として、世界のどの国よりも早く、すべての小学校の生徒にラップトップを提供した最初の国となった。2007年から2009年の間に、36万2000人の生徒と1万8000人の教師がこの計画に参加し、ラップトップの約70%は自宅にコンピュータを持たない子供たちに与えられた。OLPCプログラムは、国の教育予算の5%未満を占めている。

教育格差の是正と質の高い教育へのアクセス保障は、ウルグアイの教育政策における重要な課題である。都市部と地方の教育機会の格差、社会経済的背景による学力差などが指摘されており、政府はこれらの問題に対処するため、教育資源の再配分、教員の質の向上、ICT活用教育の推進、脆弱な立場にある生徒への支援強化などの取り組みを進めている。

6.7. 結婚および社会問題

ウルグアイは、結婚制度や社会問題に関して、近年、社会自由主義的な観点から注目すべき変化と議論を経験している。

同性婚の合法化:2013年、ウルグアイはラテンアメリカでアルゼンチンに次いで2番目に同性婚を国全体で合法化した。これは、性的少数者の権利を保障し、平等な市民権を推進する上での重要な一歩と評価されている。この法制化は、長年にわたるLGBTQ+コミュニティや人権擁護団体の活動の成果であり、社会の多様性に対する寛容さを示すものと言える。

所得格差:ジニ係数で示される所得格差は、ウルグアイ社会の長年の課題である。拡大戦線政権下での社会政策により一定の改善は見られたものの、依然として格差は存在し、特に都市部と地方、人種間の格差が指摘されている。政府は、累進課税制度の強化、社会保障制度の拡充、最低賃金の引き上げなどを通じて格差是正に取り組んでいる。

薬物政策(大麻合法化など):2013年、ウルグアイは世界で初めて嗜好用大麻の生産、販売、消費を国家管理の下で合法化した。この政策の目的は、違法薬物市場の縮小、関連犯罪の抑制、公衆衛生の向上、そして国家による品質管理と税収確保であった。この大胆な試みは国際的に大きな注目を集め、その効果や影響については賛否両論があり、現在も継続的な評価と調整が行われている。

ジェンダー平等:女性の社会進出は進んでいるものの、政治・経済分野における女性の代表性は依然として低い。男女間の賃金格差や、ドメスティックバイオレンスなどのジェンダーに基づく暴力も社会問題となっている。政府は、クオータ制の導入検討、女性のエンパワーメント支援、ジェンダー平等教育の推進などに取り組んでいる。人工妊娠中절は2012年に一定の条件下で合法化された。

貧困問題:経済成長にもかかわらず、依然として貧困層が存在し、特に子供の貧困が問題視されている。政府は、条件付き現金給付プログラム(PANESなど)や、教育・医療へのアクセス改善を通じて貧困削減に取り組んでいる。

これらの社会問題は、ウルグアイがより公正で包摂的な社会を築く上で克服すべき課題であり、社会自由主義的な価値観に基づき、人権擁護、社会的公正、そして国民の生活の質の向上を目指した政策が求められている。

7. 文化

ウルグアイの文化は、主にヨーロッパ文化、特に南ヨーロッパの影響を強く受けている。ガウチョ(カウボーイ)の伝統は、ウルグアイとアルゼンチンの両国の芸術と民俗において重要な要素となっている。

7.1. 視覚芸術

19世紀の画家フアン・マヌエル・ブラネスは、歴史的出来事を描いた作品で知られ、ウルグアイで最初に広範な評価を得た芸術家である。ポスト印象派の画家ペドロ・フィガリは、モンテビデオや田園地帯でパステル画の習作を制作した。抽象画家であり彫刻家でもあるカルロス・パエス・ビラロは、ウルグアイの著名な芸術家であった。彼はトンブクトゥとミコノス島の両方からインスピレーションを得て、彼の最も有名な作品であるプンタ・デル・エステ近郊の自宅、ホテル、アトリエカサプエブロを制作した。

構成主義の創始者の一人であるホアキン・トーレス・ガルシアは、ウルグアイ美術に大きな影響を与え、彼の作品や理論は後世の多くの芸術家に受け継がれている。彼の作品の多くは抽象的な傾向にあり、壁画主義ではなかった。

ウルグアイには多くの美術館があり、そのほとんどがモンテビデオにある。代表的なものにトーレス・ガルシア美術館やグルヴィッチ美術館などがある。トーレス・ガルシア美術館は、ウルグアイの芸術家ホアキン・トーレス・ガルシアを記念して捧げられた。

7.2. 音楽

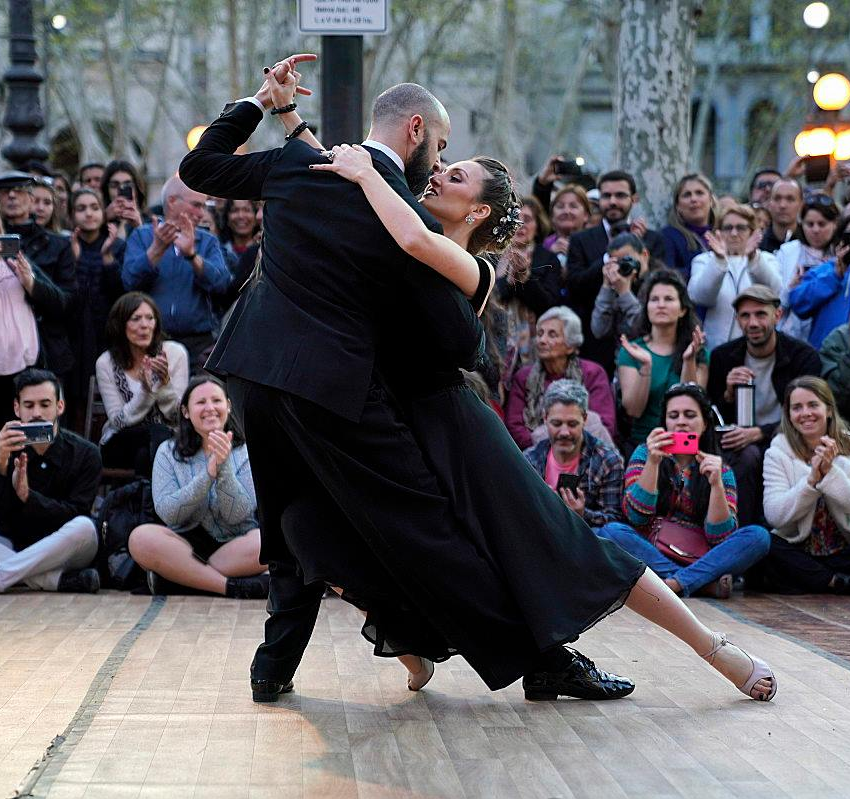

ウルグアイの民族音楽とポピュラー音楽は、アルゼンチンと同様にガウチョのルーツを共有しており、タンゴもその一つである。最も有名なタンゴの一つである「ラ・クンパルシータ」(1917年)は、ウルグアイの作曲家ヘラルド・マトス・ロドリゲスによって書かれた。カンドンベは、特にウルグアイのカーニバルで、主にアフリカ系ウルグアイ人によって演じられる民族舞踊である。ギターが好まれる楽器であり、パジャードールと呼ばれる人気のある伝統的なコンテストでは、それぞれギターを持った2人の歌手が同じ曲に合わせて即興で詩を交互に歌う。民族音楽はカント・ポプラールと呼ばれ、ロス・オリマレーニョスやヌマ・モラエスのようなギタリストや歌手が含まれる。

ロックミュージックやカリブ海ジャンルのラジオ局や音楽イベントも数多く存在する。ウルグアイの初期のクラシック音楽はスペインとイタリアの影響を示していたが、20世紀以降、エドゥアルド・ファビーニ、ヘクトル・トサール、エドゥアルド・ヒラルドーニを含む多くのクラシック音楽の作曲家が、よりラテンアメリカの音楽語法を用いるようになった。モンテビデオにはOSSODREとモンテビデオ・フィルハーモニーという2つの交響楽団がある。著名なクラシック音楽家には、ピアニストのアルベルト・レジェス、エンリケ・グラフ、ギタリストのエドゥアルド・フェルナンデス、マルコ・サルトル、歌手のエルヴィン・シュロットなどがいる。

タンゴは20世紀、特に1930年代から1940年代にかけてウルグアイ文化に特に影響を与え、ラス・ピエドラス出身のフリオ・ソーサのようなウルグアイ人歌手が登場した。タンゴ歌手カルロス・ガルデルは29歳の時、タクアレンボーで生まれたと言ってウルグアイ国籍に変更した。それにもかかわらず、1999年にタクアレンボー近郊のバジェ・エデンにカルロス・ガルデル博物館が設立された。

ロックンロールは、1960年代初頭にビートルズや他のイギリスのバンドの到来とともにウルグアイに初めて導入された。モンテビデオではロス・シェーカーズ、ロス・イラкуンドス、ロス・ムーンライツ、ロス・マルディートスなどのバンドが登場し、これらはすべてアルゼンチンにおけるいわゆるウルグアイアン・インベージョンの主要人物となった。人気のウルグアイのロックバンドには、ラ・ベラ・プエルカ、エル・クアルテート・デ・ノス、クルシなどがある。2004年、ウルグアイの音楽家兼俳優のホルヘ・ドレクスレルは、チェ・ゲバラの生涯を描いた映画『モーターサイクル・ダイアリーズ』の楽曲「アル・オトロ・ラド・デル・リオ」を作曲し、アカデミー賞を受賞した。

7.3. 食文化

ウルグアイの食文化は、主にヨーロッパの食文化、特にスペイン、イタリア、そしてブラジルの影響を強く受けている。これは過去のヨーロッパでの戦争によって引き起こされた移民の結果である。日常の食事は、肉類、あらゆる種類のパスタ、米、甘いデザートなど多岐にわたるが、ウルグアイが世界有数の高品質な肉の生産国であるため、肉が主要な料理となる。

代表的な料理には、アサード(あらゆる種類の肉の大きなグリルまたはバーベキュー)、ローストラム、チビート(薄切りグリルビーフ、レタス、トマト、目玉焼き、ハム、オリーブなどが入ったサンドイッチで、フライドポテトと共に供される)、ミラネサ(パン粉をまぶして揚げた牛肉の一種)、トルテリーニ、スパゲッティ、ニョッキ、ラビオリ、米、野菜などがある。

ウルグアイで最も消費されるスプレッドの一つはドゥルセ・デ・レチェ(砂糖と牛乳をゆっくりと加熱して作られるラテンアメリカのキャラメル菓子)である。最も代表的な菓子はアルファホールで、これはドゥルセ・デ・レチェを詰めてチョコレートまたはメレンゲで覆った小さなケーキである。その他の代表的なデザートには、パスタフローラ(マルメロのゼリーを詰めたケーキの一種)やチャハ(メレンゲ、スポンジケーキ、ホイップクリーム、そして通常は桃やイチゴなどの果物を加えたもの)がある。マテ茶は、ウルグアイで最も代表的な飲料である。

7.4. 文学

モデルニスモ文学の作家ホセ・エンリケ・ロドー(1871年~1917年)は、ウルグアイで最も重要な文学的人物と見なされている。彼の著書『アリエル』(1900年)は、物質的・技術的進歩を追求する一方で精神的価値を維持する必要性を扱っている。また、ヨーロッパとアメリカ合衆国による文化的支配に抵抗することも強調している。ラテンアメリカの劇作家の中でも注目すべきはフロレンシオ・サンチェス(1875年~1910年)であり、彼は現代の社会問題を扱った戯曲を書き、今日でも上演されている。

ほぼ同時期に、フアン・ソリージャ・デ・サン・マルティン(1855年~1931年)のロマン主義詩があり、彼はウルグアイの歴史に関する叙事詩を書いた。また、フアナ・デ・イバルボウロウ(1895年~1979年)、デルミラ・アグスティニ(1866年~1914年)、イデア・ビラリーニョ(1920年~2009年)、そしてオラシオ・キローガとフアン・ホセ・モロソリ(1899年~1959年)の短編小説も注目に値する。フアン・カルロス・オネッティの心理小説(「ノーマンズ・ランド」や「造船所」など)は、マリオ・ベネデッティの著作と同様に、批評家から広く称賛されている。

ウルグアイで最もよく知られた現代作家は、『収奪された大地 ラテンアメリカ五百年』(1971年)と三部作『火の記憶』(1982年~1987年)の著者であるエドゥアルド・ガレアーノである。他の現代ウルグアイの作家には、シルビア・ラゴ、ホルヘ・マフフド、ヘスス・モラエスなどがいる。

7.5. メディア

国境なき記者団による2019年の世界報道自由度指数では、ウルグアイは報告された180カ国中19位にランクされた。言論と報道の自由は憲法で保障されているが、暴力の扇動や「国家への侮辱」については制約がある。ウルグアイの報道の自由は、軍事独裁政権時代に著しく制限された。1985年3月の就任初日、サンギネッティは完全な報道の自由を再確立した。その結果、モンテビデオの新聞の発行部数は拡大した。ウルグアイ国民は、100以上の民間日刊紙および週刊紙、100以上のラジオ局、約20の地上波テレビチャンネルにアクセスでき、ケーブルテレビも広く利用可能である。

国営のラジオおよびテレビは、公式放送サービスSODREによって運営されている。一部の新聞は、主要政党が所有しているか、または関連している。『エル・ディア』は、1886年にコロラド党の指導者であり(後の)大統領ホセ・バッジェ・イ・オルドーニェスによって創刊され、1990年代初頭に廃刊になるまで国内で最も権威のある新聞であった。対立するブランコ党の新聞である『エル・パイス』が最大の発行部数を持つ。『ブスケダ』は政治経済分析のフォーラムとして機能している。週に約16,000部しか販売されていないが、推定読者数は5万人を超える。

8. スポーツ

ウルグアイで最も人気のあるスポーツはサッカーである。イギリス諸島以外で初めて行われた国際試合は、1902年7月にモンテビデオでウルグアイとアルゼンチンの間で行われた。サッカーは19世紀後半にイギリスの船員や労働者によってウルグアイにもたらされた。それほど成功しなかったが、彼らはラグビーやクリケットも紹介した。ウルグアイは1924年パリオリンピックと1928年アムステルダムオリンピックで金メダルを獲得した。

8.1. サッカー

サッカーウルグアイ代表はFIFAワールドカップで2度優勝している。ウルグアイは1930年の第1回大会を自国開催で制し、1950年には決勝で地元開催のブラジルを破って再び優勝した(マラカナンの悲劇)。コパ・アメリカではアルゼンチンと並び最多の15回優勝しており、直近では2011年に優勝している。ウルグアイはワールドカップ優勝国の中で人口が群を抜いて少ない。初期の成功にもかかわらず、1994年から2006年にかけて4回のうち3回ワールドカップ出場を逃した。ウルグアイは2010 FIFAワールドカップで40年ぶりに準決勝に進出した。ディエゴ・フォルランは2010年大会の最優秀選手としてゴールデンボール賞を受賞した。

ウルグアイは2000年代に1,414人のサッカー選手を輸出し、これはブラジルやアルゼンチンとほぼ同数である。2010年、ウルグアイ政府は選手を国内に留めるための措置を制定した。モンテビデオを拠点とする2つのサッカークラブ、ナシオナルとペニャロールがあり、両クラブはそれぞれインターコンチネンタルカップを3回制覇している。両クラブが対戦する際は、ウルグアイ・クラシコとして知られる。2012年6月のランキングでは、ウルグアイはFIFA世界ランキングで世界第2位にランクされ、これはサッカー史上最高の順位であり、1位のスペイン代表に僅差であった。

8.2. その他のスポーツ

サッカー以外では、バスケットボールがウルグアイで最も人気のあるスポーツである。ウルグアイ代表チームはFIBAバスケットボール・ワールドカップに7回出場しており、これは南米の他の国々(ブラジルとアルゼンチンを除く)よりも多い。ウルグアイは1967年FIBA世界選手権の公式開催国であり、1988年と1997年には公式のアメリカズバスケットボール選手権、そして2017年FIBAアメリカップの開催国であった。

その他のスポーツとしては、ラグビー、バレーボール、ハンドボール、自転車競技、モータースポーツなども行われているが、サッカーやバスケットボールほどの人気や国際的な実績はない。しかし、国内リーグやアマチュアレベルでの活動は活発である。政府は、スポーツを通じた健康増進や青少年の健全育成にも力を入れている。