1. 概要

ポルトガル共和国、通称ポルトガルは、イベリア半島西部に位置し、大西洋に面する共和国である。首都はリスボン。スペインと国境を接し、アゾレス諸島とマデイラ諸島を大西洋上に領有する。その地理的条件から海洋国家としての性格が強く、歴史的には大航海時代を先導し、広大な植民地帝国を築いた。現代のポルトガルは、1974年のカーネーション革命を経て民主化を達成し、1986年には欧州共同体(現・欧州連合)に加盟した。政治体制は半大統領制を採用し、経済はサービス業と観光業が中心である。社会的には、LGBTQ+の権利保障や薬物政策の非犯罪化など、社会自由主義的な側面も見られる。豊かな文化遺産を有し、ファド音楽やマヌエル様式の建築、多様な食文化で知られる。本稿では、ポルトガルの地理、歴史、政治、経済、社会、文化について、中道左派・社会自由主義的な視点を反映し、人権、民主主義、社会進歩への影響を考慮しながら詳述する。

2. 国名

ポルトガルという国名は、現在のポルト市付近にあった古代の港町「ポルトゥス・カレ」(Portus Caleポルトゥス・カレラテン語)に由来する。この名称は時代とともに変化し、現在の「ポルトガル」(Portugalポルトガルポルトガル語)となった。他の言語でも、この語源に基づく呼称が一般的である。日本語では「葡萄牙」という漢字表記が用いられ、「葡」と略されることもある。

2.1. 語源

「ポルトガル」の直接的な語源は、ローマ時代に現在のポルト市付近にあった集落「カレ」(Caleカレラテン語)に由来する。ローマ人がこの地に港を建設した際、「カレの港」を意味する「ポルトゥス・カレ」(Portus Caleポルトゥス・カレラテン語)と名付けた。「ポルトゥス」(Portusポルトゥスラテン語)はラテン語で「港」を意味する。「カレ」の語源については諸説あり、ケルト系の民族名「カッラエキ」(Callaeciカッラエキラテン語)に由来するという説や、ケルト語で「港」を意味する単語から派生したという説、あるいはケルト神話の女神の名前に由来するという説などがある。フランスの学者の中には、ガリア人の港を意味する「ポルトゥス・ガッルス」(Portus Gallusポルトゥス・ガッルスラテン語)に由来する可能性を指摘する者もいる。

紀元前200年頃、共和政ローマが第二次ポエニ戦争中にカルタゴ人をイベリア半島から駆逐し、カレを征服。「ポルトゥス・カレ」と改称し、ガラエキア属州に編入した。中世になると、スエビ族や西ゴート族はこの地域を「ポルトゥカレ」(Portucaleポルトゥカレラテン語)と呼んだ。この名称は7世紀から8世紀にかけて「ポルトゥガレ」(Portugaleポルトゥγάλεラテン語)に変化し、9世紀までにはドウロ川とミーニョ川の間の地域を指すようになった。11世紀から12世紀には、「ポルトゥガレ」、「ポルトゥガリア」(Portugalliaポルトゥガリアラテン語)、「ポルトゥガッロ」(Portvgalloポルトゥガッロラテン語)、「ポルトゥガッリエ」(Portvgalliaeポルトゥガリエラテン語)といった表記が既に「ポルトガル」を指すものとして用いられていた。

3. 歴史

ポルトガル地域の歴史は、先史時代の人類の定住から始まり、ケルト人、フェニキア人、ローマ帝国、ゲルマン民族の支配を経て、イスラム勢力の支配とレコンキスタ(国土回復運動)を経験した。12世紀にはポルトガル王国が成立し、大航海時代には広大な海洋帝国を築き、世界史に大きな影響を与えた。その後、イベリア連合、王政復古、ポンバル侯爵による啓蒙主義的改革、19世紀の立憲君主制への移行、そして20世紀の第一共和政、エスタド・ノヴォ独裁体制を経て、1974年のカーネーション革命によって民主化を達成し、現代に至る。

3.1. 先史時代と古代

ポルトガル地域には約40万年前にホモ・ハイデルベルゲンシスが進出し、人類の居住が始まった。最も古い人類の化石は、2014年にアロエイラ洞窟で発見された40万年前のホモ・ハイデルベルゲンシスの頭蓋骨「アロエイラ3」である。その後、ネアンデルタール人がイベリア半島北部に居住し、エストレマドゥーラ州のノヴァ・ダ・コルンベイラ洞窟からは歯の化石が発見されている。約3万5千年前にホモ・サピエンスがポルトガルに到達し、急速に広がった。

先ケルト系の諸部族がポルトガルに居住していた。キネテス族は文字言語を発展させ、主に南部で石碑を残している。紀元前1千年紀初頭には、中央ヨーロッパからケルト人が数波にわたってポルトガルに侵入し、現地住民と混血して複数の民族集団を形成した。ケルト人の存在は考古学的および言語学的証拠から明らかであり、彼らはポルトガル北部および中部の大部分を支配した。一方、南部はローマによる征服まで、インド・ヨーロッパ語族ではない(おそらくバスク語に関連する)古い特徴を維持していた。南部ポルトガルでは、フェニキア人やカルタゴ人による小規模で半恒久的な商業沿岸集落もいくつか建設された。

ローマ人は紀元前219年に初めてイベリア半島に侵攻した。ポエニ戦争でローマの敵であったカルタゴ人は沿岸植民地から追放された。カエサルの時代には、ほぼ半島全体がローマに併合された。征服には200年を要し、多くの人々が奴隷鉱山での労働を強いられたり、帝国の他の地域へ奴隷として売られたりするなど、多大な犠牲者を出した。ローマによる占領は紀元前155年、北部のルシタニア戦争の勃発によって一時後退した。ヴィリアトゥスに率いられたルシタニア人や他の先住部族は、イベリア半島西部の全域を支配下に置いた。ローマは反乱鎮圧のために軍団を派遣したが成功せず、ローマの指導者たちは紀元前139年にヴィリアトゥスの同盟者を買収して彼を殺害させた。ヴィリアトゥスの後継者はタウタルスであった。

紀元前27年、ルシタニアはローマの属州としての地位を得た。その後、ディオクレティアヌス帝の改革により、ヒスパニア・タラコネンシス属州から北部の属州が分離され、ガラエキアとして知られるようになった。現在でも、コニンブリガ、ミロブリガ、シタニア・デ・ブリテイロスのようなカストロ(丘砦)の遺跡やカストロ文化の遺構が残っている。

409年、ローマ帝国の衰退に伴い、イベリア半島はゲルマン諸部族に占領された。411年、ホノリウス帝との協定により、これらの部族の多くがヒスパニアに定住した。重要な集団の一つはガラエキアのスエビ族とヴァンダル族で、彼らはブラガを首都とするスエヴィ王国を建国した。彼らはアエミニウム(現在のコインブラ)も支配下に置き、南部には西ゴート族がいた。

スエビ族と西ゴート族は、現代のポルトガルに相当する地域に最も永続的な足跡を残したゲルマン部族である。西ヨーロッパの他の地域と同様に、暗黒時代には都市生活が著しく衰退した。ローマの制度はゲルマン民族の侵攻とともに消滅したが、教会の組織だけは例外で、5世紀にスエビ族によって育成され、その後西ゴート族に採用された。スエビ族と西ゴート族は当初アリウス派やプリスキリアヌス主義の信奉者であったが、現地住民からカトリックを受け入れた。特にブラガのマルティヌスは影響力のある伝道者であった。

429年、西ゴート族は南下してアラン族とヴァンダル族を追放し、トレドを首都とする王国を建国した。470年以降、スエビ族と西ゴート族の対立が激化した。585年、西ゴート王レオヴィギルドがブラガを征服しガラエキアを併合、イベリア半島は西ゴート王国のもとに統一された。ローマ時代には知られていなかった新たな階級、すなわち中世において重要な社会的・政治的役割を果たす貴族階級が出現した。教会が国家内で重要な役割を果たすようになったのは西ゴート族の時代からである。西ゴート族は現地住民からラテン語を学ばなかったため、ローマの統治システムを継続するためには司教たちに頼らざるを得なかった。法律は司教会議によって制定され、聖職者は高位の階級として台頭した。

3.2. イスラム支配とレコンキスタ

現代のポルトガル本土は、スペインの大部分とともに、ウマイヤ朝によるイベリア半島征服後の726年から1249年にかけてアンダルスの一部となった。この支配は北部では数十年、南部では5世紀に及んだ。

西ゴート族を数ヶ月で破った後、ウマイヤ朝は半島で急速に拡大を開始した。726年から、現在のポルトガルにあたる土地は、750年に崩壊するまでダマスカスの広大なウマイヤ朝帝国の一部となった。その年、帝国の西部はアブド・アッラフマーン1世のもとでコルドバ首長国の設立とともに独立を獲得した。首長国は929年にコルドバカリフ国となり、1031年に23の小王国(タイファ諸国と呼ばれる)に分裂するまで続いた。

タイファの統治者たちは自らを各州のエミールと宣言し、北部のキリスト教王国と外交関係を樹立した。現在のポルトガルの大部分はアブタシド朝のバダホス・タイファの手に渡り、1022年には詩人で知られるアッバード朝のセビリア・タイファの支配下に入った。タイファ時代は1086年のムラービト朝による征服、そして1147年のムワッヒド朝による征服で終焉した。

アンダルスはクーラと呼ばれる地区に分けられた。最盛期のガルブ・アル=アンダルス(西方アンダルス)は10のクーラから構成され、それぞれに首都と総督が置かれた。主要都市は国の南半分にあり、ベージャ、シルヴェス、アルカセル・ド・サル、サンタレン、そしてリスボンであった。イスラム教徒の人口は主にイスラム教に改宗したイベリア先住民とベルベル人で構成されていた。アラブ人(主にシリア出身の貴族)は少数派であったがエリート層を形成した。彼らに加わったベルベル人は北アフリカのリフ山脈出身の遊牧民であった。

この時期には北方からの侵攻も発生し、9世紀から11世紀にかけてリスボンを含む沿岸部がヴァイキングに襲撃された。これにより、ドウロ川とミーニョ地方の間の海岸線に小規模なノース人の集落が形成された。

レコンキスタは、キリスト教徒がイベリア半島をムーア人の支配から奪回した時代であった。ペラヨという名のアストゥリアス西ゴート貴族が、追放された多くの西ゴート貴族によって718年に指導者として選出された。ペラヨは残存するキリスト教西ゴート軍にムーア人に対する反乱と、スペイン北西部の未征服のアストゥリアス高地(現在のカンタブリア山脈)への再集結を呼びかけた。722年のコバドンガの戦いでムーア人を破った後、ペラヨは王として宣言され、キリスト教国アストゥリアス王国を建国し、キリスト教徒による国土回復戦争を開始した。

9世紀末、ミーニョ川とドウロ川の間のポルトガル地域は、アストゥリアス王アルフォンソ3世の命令により、貴族で騎士のヴィマラ・ペレスによってムーア人から奪回された。多くの町が放棄されているのを発見した彼は、再植民と再建を決意した。

ヴィマラ・ペレスはこの地域を伯領の地位に昇格させ、主要港湾都市「ポルトゥス・カレ」(現在のポルト)にちなんでポルトゥカーレ伯領と名付けた。彼が設立した最初の都市の一つはヴィマラネス(現在のギマランイス)であり、「ポルトガル国家発祥の地」または「揺籃の都市」として知られている。

ポルトゥカーレ伯領をアストゥリアス王国を構成する伯領の一つに併合した後、アストゥリアス王アルフォンソ3世は868年にヴィマラ・ペレスをポルトゥス・カレ(ポルトガル)の初代伯爵として叙任した。この地域は「ポルトゥカレ」、「ポルトゥガレ」、そして同時に「ポルトゥガリア」として知られるようになった。910年にアルフォンソ3世が強制的に退位させられると、アストゥリアス王国は3つの独立した王国に分裂したが、924年にレオン王国の王冠のもとに再統一された。

1093年、レオン王アルフォンソ6世はブルゴーニュのアンリに伯領を与え、娘のレオンのテレサと結婚させた。アンリはこうしてポルトゥカーレ伯アンリとなり、新たに形成された伯領をブラカラ・アウグスタ(現在のブラガ)に置いた。

3.3. 王国の成立と大航海時代

1128年、ギマランイス郊外のサン・マメデの戦いで、ポルトゥカーレ伯アフォンソ・エンリケスは母であるテレサ伯夫人とその愛人フェルナンド・ペレス・デ・トラヴァを破り、伯領の唯一の指導者としての地位を確立した。アフォンソは父ブルゴーニュのアンリのレコンキスタ戦争を継続した。彼の遠征は成功し、1139年、オーリッケの戦いで勝利を収めたため、兵士たちによってポルトガル王として宣言された。これは伝統的に、ポルトゥカーレ伯領が独立したポルトガル王国となった機会とされており、1129年には首都がギマランイスからコインブラに移された。アフォンソは1143年にレオン王アルフォンソ7世によってポルトガル初代国王として、1179年にはローマ教皇アレクサンデル3世によってポルトガル王アフォンソ1世として承認された。

アフォンソ・エンリケスとその継承者たちは、キリスト教修道騎士団の援助を受け、ムーア人に対する南方への進出を続けた。1249年、アルガルヴェの占領と最後のムーア人集落の追放をもってレコンキスタは終結した。若干の調整はあったものの、ポルトガルの領土国境はほぼ変わらず、ヨーロッパで最も古くから確立された国家の一つとなっている。

カスティーリャ王国との紛争の後、ディニス1世は1297年にアルカニセス条約をカスティーリャ王フェルナンド4世と締結した。この条約により、ポルトガル王国とレオン王国の国境が確立された。ディニス1世、アフォンソ4世、ペドロ1世の治世は、イベリア半島の他の王国との間に概ね平和が保たれた。

1348年から1349年にかけて、ポルトガルはヨーロッパの他の地域と同様に黒死病によって荒廃した。1373年、ポルトガルはイングランドと英葡永久同盟を締結し、これは世界で最も長く続く同盟である。

1383年、カスティーリャ王フアン1世は、ベアトリス・デ・ポルトゥガル(ポルトガル王フェルナンド1世の娘)との結婚を通じてポルトガル王位を主張した。アヴィス家のジョアン(後のジョアン1世)はアルジュバロッタの戦いでカスティーリャ軍を破り、アヴィス朝が王家となった。新たな支配王朝はポルトガルをヨーロッパの政治と文化の表舞台へと導いた。彼らはフェルナン・ロペスによるポルトガル史のような文学を創造し、後援した。

エンリケ航海王子の後援のもと、ポルトガルは世界のヨーロッパによる探検と大航海時代の先頭に立った。ポルトガルは大西洋を探検し、アゾレス諸島、マデイラ諸島、カーボベルデを発見し、これが最初の植民地化運動につながった。ポルトガル人はインド洋を探検し、南アジアの大部分で交易路を確立し、中国(ジョルジェ・アルヴァレス)と日本(南蛮貿易)への最初の直接的なヨーロッパ海上貿易および外交使節団を派遣した。1415年、ポルトガルは北アフリカのセウタを征服して最初の植民地を獲得した。15世紀を通じて、ポルトガル人探検家はアフリカ沿岸を航海し、金から奴隷貿易に至るまでの商品のための交易拠点を設立した。ポルトガルは喜望峰を経由してゴアへポルトガル領インド艦隊を派遣した。

1494年のトルデシリャス条約は、クリストファー・コロンブスの帰還後に生じた紛争を解決することを目的とし、アフリカ西岸沖のカーボベルデ諸島の西側の線に沿って、ヨーロッパ外の新たに発見された土地をポルトガルとスペインの間で分割した。1498年、ヴァスコ・ダ・ガマはヨーロッパ人として初めて海路でインドに到達し、ポルトガルに経済的繁栄をもたらし、ポルトガル・ルネサンスの開始を助けた。1500年、ポルトガル人探検家ガスパル・コルテ=レアルは現在のカナダに到達し、ポルトガル・コーヴ=セント・フィリップスの町を設立した。これはポルトガルによるアメリカ大陸の植民地化における多くの一つである。

1500年、ペドロ・アルヴァレス・カブラルはブラジルに上陸し、ポルトガルの領有を宣言した。10年後、アフォンソ・デ・アルブケルケはインドのゴア、ペルシャ海峡のマスカットとホルムズ、そして現在のマレーシアにあるマラッカを征服した。こうしてポルトガル帝国はインド洋と南大西洋の商業を支配した。ポルトガル人船員は東アジア到達を目指し、台湾、日本、ティモール、フローレス島、モルッカ諸島に上陸した。オランダ人がオーストラリアに最初に到達したヨーロッパ人と信じられているが、1521年にポルトガル人が発見した可能性があるという証拠がある。

1519年から1522年にかけて、フェルディナンド・マゼランはスペインの東インド諸島遠征を組織し、これが最初の世界周航となった。1529年にポルトガルとスペインの間で締結されたサラゴサ条約は、太平洋をスペインとポルトガルの間で分割した。

3.3.1. ポルトガルによる日本人奴隷貿易

16世紀から17世紀にかけて、ポルトガル商人は日本人を奴隷として購入し、ポルトガル本国を含む海外の様々な場所で売買した。これは大規模な奴隷交易へと発展した。豊臣秀吉は、1587年のバテレン追放令において、ポルトガル人が多数の日本人を奴隷としてインドなどに連行していることを非難し、これを禁止する布告を出した。しかし、その後も奴隷貿易は潜行的に継続された。

イエズス会士の報告によると、日本人奴隷は主に九州地方の戦乱や貧困によって発生し、ポルトガル商人によってマカオ、ゴア、さらにはポルトガル本国やスペイン領アメリカにまで転売された。奴隷とされた日本人の中には、戦闘で捕虜となった者や、借金のカタとして売られた者、あるいは自ら進んで奴隷となった者もいたとされる。

この日本人奴隷貿易は、当時の日本社会やポルトガル、さらには国際関係にも影響を与えた。日本側では、宣教師の追放や禁教政策の一因となり、ポルトガル側では植民地経営や貿易における労働力として利用された。人権的側面から見ると、これは重大な人権侵害であり、当時のポルトガル人の間でも批判の声があった。イエズス会内部でも奴隷貿易の是非が議論され、1571年にはポルトガル国王セバスティアン1世が日本人奴隷貿易を禁止する勅令を出したが、実効性は乏しかった。

3.4. イベリア連合と王政復古

アヴィス朝の最後の2人の王が後継者なく死去したため、ポルトガルは1580年の継承危機を経て、自発的にスペインとの同君連合(1580年~1640年)に入った。スペイン王フェリペ2世が王位を主張し、ポルトガル王フィリペ1世として承認された。ポルトガルは形式的な独立を失わず、王国の連合を形成した。しかし、両王室の結合はポルトガルから独立した外交政策を奪い、スペインとネーデルラントの間の八十年戦争への関与につながった。

戦争はポルトガルの最も古い同盟国であるイングランドとの関係悪化を招き、イランとオマーンの間に位置する戦略的交易拠点であったホルムズを失った。1595年から1663年にかけてのオランダ・ポルトガル戦争は、主にオランダの会社がブラジル、アフリカ、インド、極東におけるポルトガルの植民地と商業的利益を侵略する形で行われ、結果としてポルトガルのインド洋海上貿易独占権の喪失につながった。

1640年、ジョアン4世は不満を持つ貴族たちの支援を受けて蜂起を主導し、王として宣言された。ポルトガル王政復古戦争は、ハプスブルク家のもとでの60年間にわたるイベリア連合の時代を終わらせた。これはブラガンサ朝の始まりであり、同王朝は1910年まで統治した。ジョアン5世の治世は、主にブラジルとマラニャンのポルトガル植民地からの王室五分の一税(貴金属への課税)によって供給された金が王室の財庫に流入することを特徴としていた。18世紀のゴールドラッシュ期にブラジル植民地へ移住したポルトガル人の数は60万人と推定されている。これは植民地時代におけるヨーロッパ人の植民地への最大規模の移住の一つであった。

3.5. ポンバル侯爵の時代と啓蒙主義

1738年、後に初代ポンバル侯爵となるセバスティアン・デ・カルヴァーリョは、ロンドン、後にウィーンのポルトガル大使としてのキャリアを開始した。ジョゼ1世は1750年に即位し、彼を外務大臣に任命した。国王のカルヴァーリョへの信頼が増すにつれて、国王は彼に国家のより多くの支配権を委ねた。1755年までに、カルヴァーリョは首相に就任した。大使として目撃したイギリスの経済的成功に感銘を受けた彼は、ポルトガルでも同様の経済政策を成功裏に実施した。

1761年、ジョゼ1世の治世中、彼は人道的理由からではなく、ブラジルで必要な労働力であったため、ポルトガル本土とインドへの黒人奴隷の輸入を禁止した。同時に、彼はその植民地への黒人奴隷(当時の言葉で「商品」)の貿易を奨励し、ポンバル侯爵の支援と直接的な関与のもと、主にアフリカ人をブラジルの土地へ人身売買することを主な活動とする2つの会社、グラン=パラ・エ・マラニャン会社とペルナンブコ・エ・パライバ総合会社が設立された。

彼は陸海軍を再編成し、異なるキリスト教宗派に対する法的差別を終わらせた。彼は商業活動を規制するための会社やギルドを設立し、ポートワインの品質を保証するためにポートワイン生産地域を区画することで、最初の原産地呼称制度の一つを創設した。これはヨーロッパでワインの品質と生産を管理する最初の試みであった。彼はポルトガル社会のすべての階級に厳格な法律を課し、税制の広範な見直しを行った。これらの改革は上流階級に敵を作った。

1755年のリスボン大地震はポルトガルを荒廃させた。

リスボンは1755年11月1日の大地震に見舞われ、マグニチュードは7.7から9.0と推定され、死傷者は12,000人から50,000人に及んだ。地震後、ジョゼ1世は首相により大きな権力を与え、カルヴァーリョ・デ・メロは啓蒙専制君主となった。1758年、ジョゼ1世は暗殺未遂事件で負傷した。タヴォラ事件の一環として、タヴォラ侯爵、彼の家族の数人、さらには使用人までもが、当時の基準から見ても極めて残虐な方法で拷問され、公衆の面前で処刑された。

翌年、イエズス会は弾圧され追放された。これにより、貴族階級でさえポンバルには無力であることを公に示すことで、反対勢力は粉砕された。1770年に「ポンバル侯爵」の称号をさらに授与された彼は、1777年のジョゼ1世の死までポルトガルを統治した。新たな統治者であるマリア1世女王は、ポンバルの行き過ぎた行為を嫌い、即位と同時に彼のすべての政治的役職を剥奪した。ポンバルはポンバルの領地に追放され、1782年にそこで亡くなった。

歴史家たちは、ポンバルの「啓蒙」は広範囲に及んだものの、主に個人の自由を犠牲にして独裁を強化するメカニズムであり、特に反対派を弾圧し、批判を抑圧し、植民地搾取を推進し、個人の支配と利益を強化するための装置であったと主張している。

3.6. 19世紀の危機と立憲君主制

1807年、ポルトガルはイギリスに対する大陸封鎖令への参加というナポレオンの要求を拒否した。その結果、ジュノー将軍指揮下のフランス軍による侵攻が行われ、1807年にリスボンが占領された。半島戦争におけるイギリスの介入はポルトガルの独立維持に貢献し、最後のフランス軍は1812年に追放された。

ブラジルのリオデジャネイロは1808年から1821年までポルトガルの首都であった。1820年、ポルトとリスボンで立憲主義者の反乱が起きた。ブラジルが1822年に独立を宣言すると、リスボンはポルトガルの首都としての地位を回復した。

1826年のジョアン6世の死は王位継承の危機を引き起こした。長男のブラジル皇帝ペドロ1世は一時的にポルトガル王ペドロ4世となったが、ポルトガル人もブラジル人も統一君主制を望まなかった。その結果、ペドロは7歳の娘マリア・ダ・グロリアにポルトガル王位を譲り、彼女が成人した暁には弟のミゲルと結婚するという条件を付けた。ペドロの憲法改革に対する不満は、地主と教会の「絶対主義者」派閥が1828年2月にミゲルを王として宣言する事態につながった。これによりポルトガル内戦(自由戦争、または二人の兄弟戦争とも呼ばれる)が勃発し、ペドロはミゲルを退位させて1834年に亡命させ、娘を女王マリア2世として即位させた。

1815年以降、ポルトガルはアフリカ沿岸の交易港を拡大し、内陸に進出してアンゴラとモザンビークを支配下に置いた。奴隷貿易は1836年に廃止された。ポルトガル領インドでは、ゴア植民地とその付属植民地である香港近郊のマカオ、オーストラリア北部のティモールで貿易が栄えた。ポルトガル人は植民地にカトリックとポルトガル語を導入することに成功したが、ほとんどの入植者は依然としてブラジルに向かった。

1890年1月11日、イギリス政府はポルトガルに対し、ポルトガル植民地であるモザンビークとアンゴラの間の地域からポルトガル軍を撤退させるよう要求する最後通牒を発した。この地域はポルトガルが植民地主義的なバラ色地図計画の一環として領有権を主張していたが、イギリスは主にセシル・ローズのケープ・カイロ鉄道構想(イギリスの全植民地を単一鉄道で結ぶことを意図していた)のためにこれらの主張に異議を唱えた。ポルトガル政府は静かに最後通牒を受け入れ、紛争地域から軍隊を撤退させたが、これはイギリスの要求受け入れを屈辱と見なしたポルトガル国民の間で広範な反発を引き起こした。

3.7. 第一共和政とエスタド・ノヴォ

1910年10月5日、クーデターが約800年続いた君主制を打倒し、共和国が宣言された。第一次世界大戦中、ポルトガルは連合国が中央同盟国と戦うのを支援したが、戦争はその脆弱な経済に打撃を与えた。政治的不安定と経済的弱さは、ポルトガル第一共和政における混乱と不安の温床となった。これらの状況は、失敗に終わった北方王国、1926年5月28日クーデター、そして国家独裁(Ditadura Nacional)の創設につながった。これはさらに、1933年のアントニオ・サラザールによるエスタド・ノヴォ(新国家)という右翼独裁体制へと移行した。

ポルトガルは第二次世界大戦において中立を保った。1940年代から1960年代にかけて、ポルトガルはNATO、OECD、EFTAの創設メンバーであり、1955年には国際連合に加盟した。新たな経済開発プロジェクトや、本土のポルトガル市民をアフリカの海外州へ移住させる計画が開始され、アンゴラとモザンビークがこれらの取り組みの主な対象となった。これらの行動は、ポルトガルを植民地帝国ではなく、大陸横断国家としての地位を確立するために用いられた。

ダドラ及びナガル・ハヴェリの親インド住民は、1954年にこれらの地域をポルトガル支配から分離させた。1961年、ダホメ共和国によるサン・ジョアン・バプティスタ・デ・アジュダ要塞の併合は、数世紀にわたるポルトガル帝国の解体につながるプロセスの始まりであった。もう一つの強制的な撤退は、ポルトガルがゴアの放棄を拒否した1961年に起こった。ポルトガル人はポルトガル領インドでインド軍に対する武力紛争に関与した。ゴア併合作戦は、インド亜大陸における残りのポルトガル領土の敗北と喪失という結果に終わった。ポルトガル政権は併合された領土に対するインドの主権を承認することを拒否し、これらの領土は1974年のクーデターまで国民議会で代表され続けた。

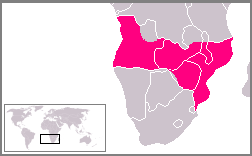

また、1960年代初頭には、アフリカのポルトガル州であるアンゴラ、モザンビーク、ギニアにおける独立運動がポルトガル植民地戦争(1961年から1974年まで続く)を引き起こした。この戦争には約140万人の兵士または民間支援要員が動員され、多くの犠牲者を出した。植民地戦争期間を通じて、ポルトガルは国際社会から課せられた増大する反体制運動、武器禁輸、その他の懲罰的制裁に対処した。最初にサラザール、1968年からはマルセロ・カエターノが統治した権威主義的で保守的なエスタド・ノヴォ政権は、帝国を維持しようと試みた。

3.8. カーネーション革命と民主化

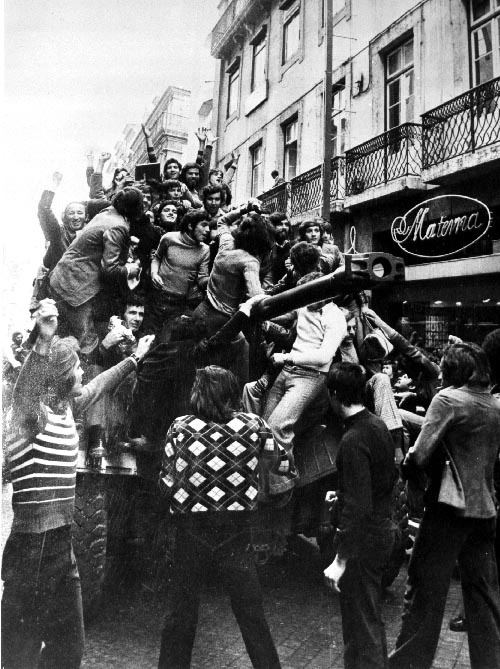

政府と軍は、リスボンでの左翼軍事クーデターであるカーネーション革命が領土独立への道を開き、PREC(Processo Revolucionário Em Curso)として知られる2年間の移行期間を経て民主主義が回復されるまで、海外領土の脱植民地化に抵抗した。この期間は、左翼と右翼の政治勢力間の権力闘争によって特徴づけられた。1975年の夏までには、緊張は非常に高まり、国は内戦の危機に瀕していた。極左翼と結びついた勢力が11月25日に別のクーデターを起こしたが、軍事派閥である9人組が反クーデターを開始した。

9人組は勝利を収め、共産主義国家の樹立を防ぎ、政治的不安定を終わらせた。海外領土からの撤退は、アフリカ領土からのポルトガル市民の大量脱出を引き起こした。白人入植者は通常、旧植民地の一部とは見なされなかったため、100万人以上のポルトガル難民が旧ポルトガル州から逃れた。1975年までに、すべてのアフリカのポルトガル領土は独立し、ポルトガルは50年ぶりに初の民主的選挙を実施した。

ポルトガルは1976年のポルトガル議会選挙まで救国軍事政権によって統治され続けた。この選挙ではポルトガル社会党が勝利し、その党首であるマリオ・ソアレスが首相に就任した。ソアレスは1976年から1978年までと1983年から1985年まで首相を務めた。ソアレスはカーネーション革命前に達成されていた経済成長と開発の記録を再開しようと試みた。彼は欧州経済共同体(EEC)への加盟プロセスを開始した。

民主主義への移行後、ポルトガルは社会主義と新自由主義モデルへの固執の間を揺れ動いた。農地改革と国有化が実施され、ポルトガル憲法は社会主義と共産主義の原則に対応するように書き直された。1982年と1989年の改正まで、憲法には社会主義、労働者の権利、そして社会主義経済の望ましさへの言及があった。革命後のポルトガルの経済状況は、政府に1977年~1978年と1983年~1985年にIMFが監視する安定化プログラムを追求することを余儀なくさせた。

1986年、ポルトガルはスペインとともに欧州経済共同体に加盟し、後に欧州連合(EU)となった。ポルトガルの経済は、欧州構造投資基金と企業の外国市場へのアクセス容易化の結果、大幅に進展した。

ポルトガル最後の海外領土であるマカオは、1999年に平和的に中国に返還された。2002年、東ティモール(アジア)の独立がポルトガルによって正式に承認された。1995年、ポルトガルはシェンゲン圏規則の実施を開始し、他のシェンゲン協定加盟国との国境管理を撤廃した。リスボン万博がポルトガルで開催され、1999年にはユーロとユーロ圏の創設国の一つとなった。2004年、当時のポルトガル首相であったジョゼ・マヌエル・ドゥラン・バローゾが欧州委員会委員長に指名された。2009年12月1日、リスボン条約が発効し、連合の効率性と民主的正当性が向上した。2007年-2008年の世界金融危機中の経済混乱と持続不可能な政府債務の増加により、国は2011年にIMFおよび欧州連合と、欧州金融安定メカニズムおよび欧州金融安定ファシリティを通じて、財政安定化を支援するための融資交渉を行うことになった。

4. 地理

ポルトガルの国土は、イベリア半島に位置する本土と、大西洋上のアゾレス諸島およびマデイラ諸島の2つの群島から構成される。国土は北緯30度から42度、西経32度から6度の間に位置する。本土は主要河川であるテージョ川によって二分され、北部は山がちな内陸部と河谷に刻まれた高原、南部(アルガルヴェ地方、アレンテージョ地方を含む)は起伏のある平野が特徴である。ポルトガルの最高峰はアゾレス諸島のピコ島にあるピコ山である。マデイラ諸島とアゾレス諸島は大西洋に点在し、地質学的には火山活動や地震活動によって形成された。ポルトガルの排他的経済水域は広大で、EU内で3番目、世界で20番目の広さを持つ。

4.1. 地形

ポルトガルはイベリア半島の西端に位置し、その地形は多様性に富んでいる。国土の主要部分は、北東から南西に走るいくつかの山脈によって特徴づけられる。主要な河川であるテージョ川が国土をほぼ二分しており、その北側と南側で景観が大きく異なる。

北部は山がちな地形で、エストレーラ山脈(本土最高峰トーレ、標高1993 m)、ジェレス山脈、マラン山脈、モンテジーニョ山脈などがある。これらの山地には、川によって刻まれた谷間や高原が点在し、農業が営まれている。ドウロ川やミーニョ川といった主要河川もこの地域を流れている。

テージョ川以南は、より平坦な地形が広がる。アレンテージョ地方は広大な平原や緩やかな丘陵地帯が特徴で、「ポルトガルの穀倉地帯」とも呼ばれる。最南部のアルガルヴェ地方は、美しい海岸線と温暖な気候で知られる。

大西洋上に浮かぶアゾレス諸島とマデイラ諸島は火山島であり、起伏に富んだ地形を持つ。アゾレス諸島は9つの主要な島からなり、その中で最も高い山はピコ山(標高2351 m)で、ポルトガルの最高峰でもある。マデイラ諸島も山がちな地形で、最高峰はルイヴォ山(標高1862 m)である。これらの島々は、大西洋中央海嶺の火山活動やプレートテクトニクスによって形成された。

ポルトガルの海岸線は長く、本土だけで約943 km、島嶼部を含めると1793 kmに及ぶ。変化に富んだ海岸線には、砂浜、断崖絶壁、河口の三角州(リアス式海岸)などが見られる。特にアヴェイロ潟やフォルモーザ潟のような潟湖は、独特の生態系を育んでいる。

4.2. 気候

ポルトガルは主に地中海性気候(ケッペンの気候区分では南部のCsa、北部のCsb)、アゾレス諸島の高地では海洋性気候、ベージャ県南部の一部とポルト・サント島では半乾燥気候、セルヴァージェンス諸島では砂漠気候、アゾレス諸島西部では温暖湿潤気候に分類される。ヨーロッパで最も温暖な国の一つであり、ポルトガル本土の平均気温は、北部の山岳内陸部で10 °Cから12 °C、南部およびグアディアナ川流域で17 °Cから19 °Cと変化する。高地と低地では気候差がある。アルガルヴェ地方は、フォイア山(標高900 m)に至る山々によってアレンテージョ地方と隔てられており、スペイン南部沿岸地域やオーストラリア南西部に似た気候を持つ。

本土の年間平均降水量は、ペネダ=ジェレス国立公園の3200 mm以上から、アレンテージョ地方南部の500 mm未満までと様々である。ピコ山は年間降水量が最も多く(年間6250 mm以上)、これはポルトガル海洋大気研究所による。グアディアナ川流域のような一部地域では、年間日平均気温が24.5 °Cにも達し、夏の最高気温は日常的に40 °Cを超える。記録された最高気温はアマレレージャの47.4 °Cである。

冬には、北部および中央部の内陸部、特に山岳地帯で定期的に雪が降る。冬の気温は-10 °Cを下回ることがある。これらの場所では10月から5月にかけて雪が降ることがある。南部では降雪は稀だが、標高の高い場所では依然として発生する。ポルトガル海洋大気研究所(IPMA)による公式の絶対最低気温はペーニャス・ダ・サウーデとミランダ・ド・ドウロの-16 °Cであるが、より低い気温も記録されている。ポルトガル本土の日照時間は年間約2,300~3,200時間で、冬は平均4~6時間、夏は10~12時間であり、南東部、南西部、アルガルヴェ沿岸で値が高く、北西部で低い。

ポルトガルの中西部および南西部の海岸は、極端な海洋性の季節遅れがあり、海水温は7月よりも10月の方が暖かく、3月に最も冷たい。ポルトガル本土西海岸の平均海水面温度は、1月~3月には14 °Cから16 °C、8月~10月には19 °Cから21 °Cである一方、南海岸では1月~3月には16 °C、夏には約22 °Cから23 °Cに上昇し、時には26 °Cに達する。アゾレス諸島では、2月~4月には約16 °C、7月~9月には22 °Cから24 °C、マデイラ諸島では、2月~4月には約18 °C、8月~10月には23 °Cから24 °Cとなる。

アゾレス諸島とマデイラ諸島は亜熱帯気候であるが、島によって変動がある。マデイラ諸島とアゾレス諸島の群島は気温範囲が狭く、一部沿岸部では年間平均気温が20 °Cを超える。アゾレス諸島の一部の島では夏に乾燥した月がある。その結果、アゾレス諸島の島々は地中海性気候と特定されているが、一部の島(フローレス島やコルヴォ島など)は温暖湿潤気候に分類され、高地では海洋性気候に移行する。マデイラ諸島のポルト・サント島は温暖半乾燥気候である。マデイラ地方領土の一部であり自然保護区であるセルヴァージェンス諸島は、年間平均降水量が約150 mmの砂漠気候に分類されるという点で独特である。

4.3. 生物多様性

ポルトガルは、世界で3番目に多様な植物相を持つホットスポットである地中海盆地に位置している。国内には、アゾレス諸島の温帯混合林、カンタブリア混合林、マデイラ常緑樹林、イベリア半島の硬葉樹林および半落葉樹林、イベリア半島北西部の山地林、イベリア半島南西部の地中海性硬葉樹林および混合林という6つの陸上生態地域が存在する。国土の22%以上がナチュラ2000ネットワークに含まれている。ユーカリ、コルクガシ、カイガンショウは、ポルトガル本土の森林総面積の71%を占めている。山火事はポルトガルでは非常に一般的であり、主要な問題となっており、欧州連合全体で平均して焼失面積の割合が最も高い国である。

地理的および気候的条件は、後に在来の生息地にとって侵略的かつ破壊的となる外来種の導入を促進している。ポルトガル本土に現存する全種の約20%が外来種である。ポルトガルは、絶滅の危機に瀕している動植物種の数がヨーロッパで2番目に多い国である。ポルトガル全体が渡り鳥の重要な中継地となっている。

ポルトガルの大型哺乳類(シカ、アイベリアアイベックス、イノシシ、アカギツネ、イベリアオオカミ、イベリアオオヤマネコ)はかつて国中に広く分布していたが、19世紀から20世紀初頭にかけての激しい狩猟、生息地の悪化、農業や畜産業からの圧力の増大により、個体数が大幅に減少し、ポルトガルアイベックスなどは絶滅に至った。今日、これらの動物は再び生息域を拡大している。

ポルトガル西海岸は、海洋の4大東方境界湧昇系の一部である。この季節的な湧昇システムは、通常夏季に見られ、より冷たく栄養豊富な水を海面に運び上げ、植物プランクトンの成長、動物プランクトンの発達、そしてその後の遠洋魚や他の海洋無脊椎動物の豊かな多様性を促進する。これにより、ポルトガルは世界で最も一人当たりの魚消費量が多い国の一つとなっている。イベリア半島に生息する淡水魚の73%は固有種であり、これはヨーロッパのどの地域よりも多い。ポルトガルの保護地域には、アイレ・エ・カンデイロス山地自然公園、南西アレンテージョとヴィセンティーナ海岸自然公園、そしてイベリアオオカミとイベリアヒグマの唯一の個体群のいくつかが生息するモンテジーニョ自然公園などがある。

5. 政治

ポルトガルは、1976年憲法の批准以来、半大統領制の代議制民主主義共和国であり、国内最大の都市であるリスボンを首都としている。憲法は、共和国大統領、共和国議会、政府、裁判所の4つの統治機関の間での権力分立または分離を認めている。

国家元首は共和国大統領であり、直接普通選挙によって5年の任期で選出される。現在の大統領はマルセロ・レベロ・デ・ソウザである。大統領の権限は主に儀礼的なものであるが、首相およびその他の政府構成員の任命、首相の罷免、議会の解散、法律の拒否権(議会によって覆される可能性がある)、宣戦布告(政府の助言と議会の承認がある場合に限る)などが含まれる。大統領はまた、監督権および留保権を有し、国軍の職権上の最高司令官でもある。大統領は、国家評議会によって重要事項について助言を受ける。

5.1. 政府構造

共和国議会は、4年の任期で選出される最大230人の議員で構成される一院制の議会である。政府は首相が率い、完全な行政権を有する大臣および国務長官で構成される。現在の首相はルイス・モンテネグロである。首相(または後者の要請により大統領)および大臣の下にある閣僚評議会が内閣として機能する。裁判所は、司法、行政、財政の各部門にまたがるいくつかのレベルに組織されている。最高裁判所は最終審/上訴機関である。13人のメンバーからなる憲法裁判所が法律の合憲性を監督する。

ポルトガルは、国、地域、地方レベルで競争力のある議会/地方行政政府からなる複数政党制を運営している。共和国議会、地方議会、地方自治体および教区は、社会民主党と社会党の2つの政党に加え、シェガ、自由イニシアティブ、左翼ブロック、統一民主連合(ポルトガル共産党と緑の党・環境主義者)、LIVRE、CDS・人民党、人民・動物・自然によって支配されている。

5.2. 外交

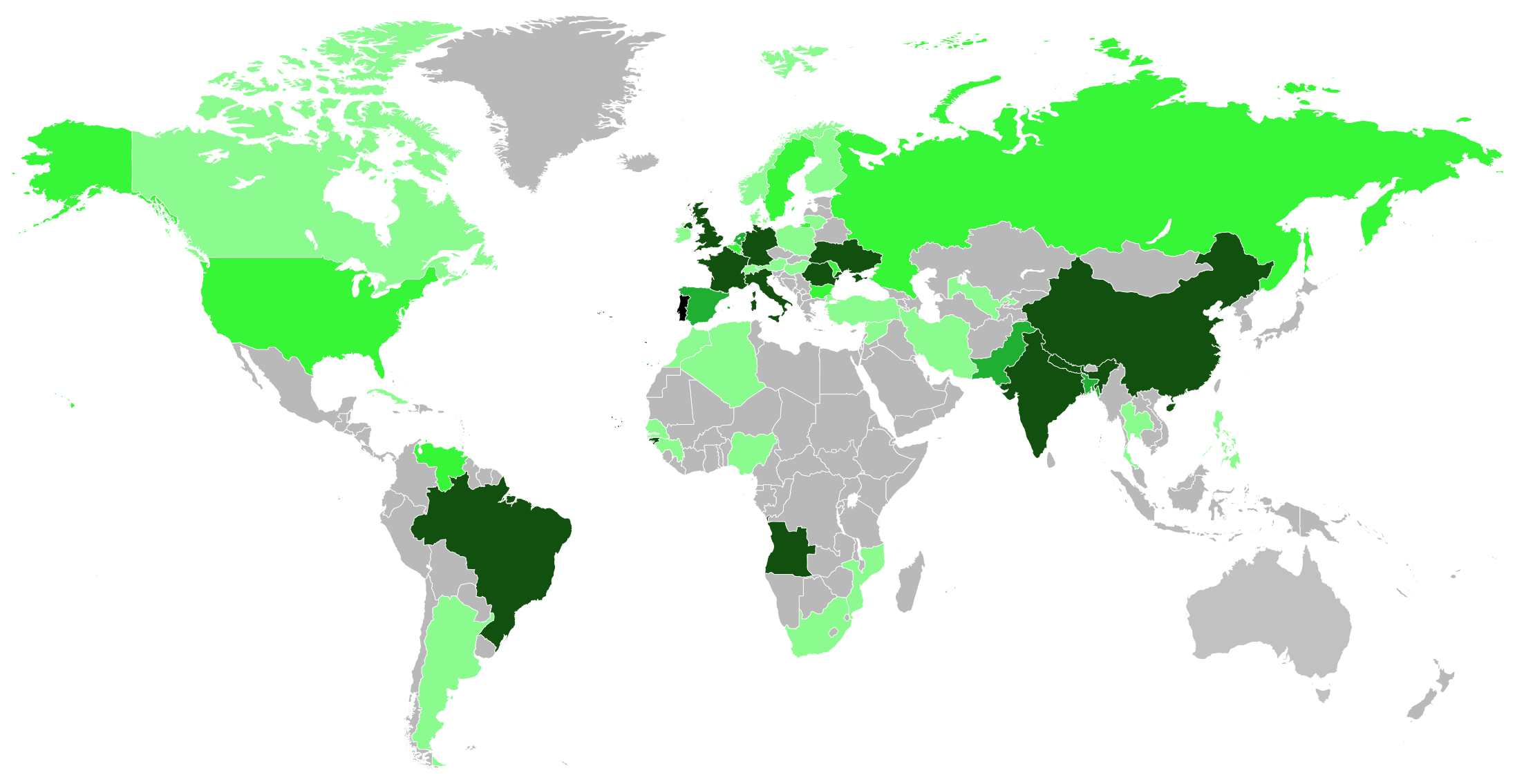

1955年から国際連合の加盟国であるポルトガルは、NATO(1949年)、OECD(1961年)、EFTA(1960年)の創設メンバーである。後者は1986年に脱退し、欧州経済共同体に加盟、これは1993年に欧州連合となった。1996年、ポルトガルは、ポルトガル語が公用語であるルゾフォニア諸国の国際機関および政治協会であるポルトガル語諸国共同体(CPLP)を共同設立した。ポルトガルは、2007年7月の第1回EU・ブラジル首脳会談、2007年12月の第2回EU・アフリカ連合首脳会談、同じく2007年12月のリスボン条約調印、2010年11月のNATO首脳会談など、いくつかの国際的な首脳会談やイベントを主催してきた。

ポルトガルはラテン連合(1983年)およびイベロアメリカ諸国機構(1949年)の正会員であった。旧植民地であるブラジルとは友好同盟および二重市民権条約を結んでいる。ポルトガルとイギリスは、1373年に調印された英葡永久同盟(ウィンザー条約)を通じて、世界で最も古い現役の軍事協定を共有している。

5.3. 領土問題

オリベンサ: 1297年以来ポルトガルの主権下にあったオリベンサの自治体は、オレンジ戦争後の1801年にバダホス条約に基づきスペインに割譲された。ポルトガルは1815年のウィーン会議に基づき返還を主張した。しかし、19世紀以来、スペインによって継続的に統治されており、スペインは同地域を事実上だけでなく法的にもの自国領と見なしている。

セルヴァージェンス諸島: ポルトガルのマデイラ自治地域の管轄下にある、ほとんどが無人の小島群。1364年にエンリケ航海王子に仕えるイタリア人船員によって発見され、1438年にポルトガル人航海士ディオゴ・ゴメス・デ・シントラによって初めて記録された。歴史的に、これらの島々は16世紀からポルトガル人の私有地であったが、1971年に政府が購入し、群島全体をカバーする自然保護区を設立した。これらの島々は1911年以来スペインによって領有権が主張されており、この紛争は両国間の政治的緊張の時期を引き起こしてきた。スペインがこれらの小島の領有権を主張する主な問題は、その本質的な価値よりも、ポルトガルの排他的経済水域を南方に大幅に拡大させ、スペインに不利益をもたらすという事実であった。セルヴァージェンス諸島は2017年にユネスコの世界遺産暫定リストに追加されている。

5.4. 軍事

ポルトガル国軍は、陸軍、海軍、空軍の3軍から構成され、ポルトガル軍参謀本部によって指揮される。これらは主に、国の領土保全を保護することを任務とする自衛隊として機能するが、海外領土における攻撃任務にも使用されることがある。近年、ポルトガル国軍は、アフガニスタン、イラク、レバノン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、マリ、中央アフリカ共和国、ソマリア、モザンビーク、東ティモールなど、様々な地域でNATOおよび欧州連合の軍事任務を数多く実施してきた。2023年現在、3軍の兵力は24,000人である。2023年のポルトガルの軍事費は40億米ドル以上で、GDPの1.48%に相当する。

11,000人の兵力を有する陸軍は、3個旅団とその他の小規模部隊で構成される。歩兵旅団(主にパンデュールII装甲兵員輸送車、M114榴弾砲、MIM-72チャパラル防空システムを装備)、機械化旅団(主にレオパルト2戦車とM113A2装甲兵員輸送車を装備)、緊急対応旅団(空挺部隊、コマンドス、レンジャー、砲兵連隊からなる)。世界最古の現存する海軍である海軍(7,000人の兵力、うち900人は海兵隊)は、フリゲート艦5隻、コルベット艦2隻、潜水艦2隻、海洋哨戒艦20隻を保有する。空軍(6,000人の兵力)は、ロッキードF-16Mファイティングファルコンを主力戦闘機とする。

国軍の3軍に加えて、国家警備隊があり、これは軍法および軍事組織(国家憲兵)に従う治安部隊で、25,000人の兵力を有する。この部隊は国防省と内務省の両方の権限下にある。イラクと東ティモールにおける国際作戦への参加のために分遣隊を派遣してきた。アメリカ合衆国は、アゾレス諸島のテルセイラ島にあるラジェス航空基地に770人の兵力を駐留させている。リスボン連合統合軍司令部(JFCリスボン)は、NATOの連合軍作戦部隊の3つの主要な下部組織の一つである。

5.5. 司法及び公安

ポルトガルの法制度は大陸法法制度の一部である。主要な法律には、憲法(1976年)、ポルトガル民法(1966年)、ポルトガル刑法(1982年)があり、これらは改正されている。その他の関連法規には、商法典(1888年)および民事訴訟法典(1961年)がある。ポルトガルの法律は、かつての植民地および領土で適用され、これらの国々にとって引き続き影響力を持っている。最高国家裁判所は最高司法裁判所および憲法裁判所である。検察庁は、共和国検事総長が率い、独立した検察官組織を構成している。

薬物の非犯罪化は2001年に宣言され、ポルトガルはすべての一般的な薬物の使用および個人的所持を許可した最初の国となった。ポルトガルの薬物消費が大幅に増加するだろうと述べた他のヨーロッパ諸国からの批判にもかかわらず、薬物使用全体は減少し、HIV感染者数は2009年までに50パーセント減少した。16歳から18歳の間の全体的な薬物使用は減少したが、マリファナの使用はわずかに増加した。

ポルトガルにおけるLGBTの権利は21世紀に大幅に増加した。2003年、ポルトガルは性的指向に基づく反差別雇用法を追加した。2004年、性的指向は差別から保護される特性の一部として憲法に追加された。2010年、ポルトガルはヨーロッパで6番目、世界で8番目に同性結婚を国レベルで合法化した国となった。

LGBTによる養子縁組は2016年から許可されており、女性の同性カップルによる医学的介助生殖も同様である。2017年の性同一性法は、トランスジェンダーの人々の性別および氏名の変更の法的手続きを簡素化し、未成年者が法的文書の性別マーカーを変更しやすくした。2018年、性同一性および性表現の自己決定権が保護されるようになり、インターセックスの未成年者は「未成年者の性同一性が現れるまで」不必要な医療処置から法律で保護されるようになり、性的特徴に基づく差別からの保護権も同法によって保護されるようになった。

安楽死は数回の議会審査を経て合法化された。末期症状で極度の苦痛を伴うが、まだ自分で決定できる18歳以上の国民は、幇助自死を要求する法的権利を有する。非居住者または外国人は安楽死を許可されていない。2023年の議会承認にもかかわらず、安楽死法制はまだ定義されておらず、施行されていない。

ポルトガルの主要な警察組織は、国家憲兵であるGuarda Nacional Republicana - GNR(国家警備隊)、都市部で活動する民間警察であるPolícia de Segurança Pública - PSP(公安警察)、そして検察庁の監督下にある高度に専門化された犯罪捜査警察であるPolícia Judiciária - PJ(司法警察)である。

ポルトガルには法務省が運営する合計49の矯正施設がある。これには、17の中央刑務所、4つの特別刑務所、27の地方刑務所、および1つの「Cadeia de Apoio」(支援拘置所)が含まれる。2023年1月1日現在、現在の刑務所収容者数は約12,257人で、これは全人口の約0.12%にあたる。収監率は2010年以降上昇しており、過去8年間で15%増加している。

5.5.1. 人権と社会課題

ポルトガルにおける人権保障は、1974年のカーネーション革命による独裁政権の終焉以降、大きく進展した。1976年憲法は、市民的自由、政治的権利、社会経済的権利を幅広く保障している。しかし、依然としていくつかの課題も存在する。

LGBTQ+の権利に関しては、ポルトガルはヨーロッパの中でも先進的な国の一つである。2010年には同性婚が合法化され、2016年には同性カップルによる養子縁組も認められた。性同一性の法的承認も比較的容易であり、差別禁止法も整備されている。しかし、社会的な偏見や差別が完全に解消されたわけではなく、トランスジェンダーの人々などが困難に直面することもある。

薬物政策においては、2001年に世界で初めて全ての薬物の個人的な所持・使用を非犯罪化したことで知られる。この政策は、薬物使用を犯罪ではなく公衆衛生問題として捉え、治療や社会復帰支援に重点を置くものである。HIV感染率の低下など一定の成果を上げていると評価される一方で、薬物関連の社会問題が全て解決したわけではない。

移民・難民問題もポルトガルの重要な社会課題である。歴史的に多くの移民を送り出してきたポルトガルだが、近年は旧植民地や東ヨーロッパ、ブラジルなどからの移民・難民が増加している。移民の社会統合、労働条件、人種差別などが課題として挙げられる。政府は多文化共生社会の実現に向けた政策を進めているが、市民社会の役割も重要である。

人種差別は、特にアフリカ系やロマの人々に対するものが問題視されることがある。ヘイトスピーチや差別的な取り扱いに対する法整備や啓発活動が進められている。

社会的弱者の保護に関しては、失業、貧困、高齢化といった問題に対応するため、社会保障制度の充実が図られている。しかし、経済危機の影響や財政的制約から、課題も残る。ホームレス問題や家庭内暴力なども、継続的な対策が必要とされている。

これらの社会課題に対し、ポルトガル政府は市民社会組織(NPO/NGO)と連携しながら、人権擁護と社会的包摂を推進する政策を進めている。欧州連合(EU)の枠組みや国際的な人権基準も、ポルトガルの人権状況改善に影響を与えている。

6. 行政区分

ポルトガルの行政区画は、本土の18県(Distrito)と、アゾレス自治地域およびマデイラ自治地域の2つの自治地域(Região Autónoma)を最上位とし、その下に地方自治体(Município)、さらにその下に基礎自治体(Freguesia)という階層構造になっている。主要都市としては、首都リスボンをはじめ、ポルト、コインブラ、ブラガ、ファロなどがある。

6.1. 主要な行政単位

ポルトガルの行政区画の最上位レベルは、本土の18の県(Distrito県ポルトガル語)と、大西洋上に位置する2つの自治地域(Região Autónoma自治地域ポルトガル語)であるアゾレス諸島およびマデイラ諸島から構成される。これらの県は1835年に設置され、主に内務行政、選挙区割り、統計などの目的で使用されてきたが、地方分権化の流れの中でその権限は縮小傾向にある。一方、アゾレス自治地域とマデイラ自治地域は、1976年憲法によって大幅な自治権が認められており、独自の議会と政府を有している。

これらの県および自治地域の下には、地方自治体(Município地方自治体ポルトガル語またはConcelho地方自治体ポルトガル語)があり、全国に308存在する。地方自治体は、住民に最も身近な行政サービスを提供する単位であり、議会と行政執行機関(市長および市会議員)によって運営される。

さらに地方自治体の下には、基礎自治体(Freguesia基礎自治体ポルトガル語)が置かれている。2013年の行政改革により再編され、現在は全国に3,092存在する。基礎自治体は、住民登録、小規模な公共事業、地域活動の支援など、より地域に密着した役割を担う。

このほか、統計や地域開発計画のために、欧州連合(EU)の基準に基づいたNUTS(統計地域単位名称)による地域区分も用いられている。NUTSレベル1では本土と2つの自治地域、NUTSレベル2では本土を5つの地方(ノルテ、セントロ、リスボン、アレンテージョ、アルガルヴェ)に区分し、さらにNUTSレベル3でより細分化された地域単位が設定されている。これらのNUTS区分は、EUからの構造基金の配分などに利用される。

6.2. 主要都市

ポルトガルには、歴史、文化、経済において重要な役割を果たす多くの都市が存在する。

- リスボン (Lisboaリスボンポルトガル語): ポルトガルの首都であり、最大の都市。テージョ川の河口に位置し、国内の政治、経済、文化の中心地である。歴史的な建造物が多く、ジェロニモス修道院やベレンの塔(ともにユネスコ世界遺産)などが有名。また、活気あるナイトライフやファド音楽でも知られる。人口は約55万人(都市圏人口は約280万人)。近年の都市問題としては、観光客の増加に伴う家賃の高騰や生活環境の変化、交通渋滞などが挙げられる。持続可能な発展に向けて、公共交通機関の整備や再生可能エネルギーの導入が進められている。

- ポルト (Portoポルトポルトガル語): ポルトガル第2の都市であり、北部ポルトガル地方の中心都市。ドウロ川の河口に位置し、ポートワインの産地として世界的に有名。歴史地区はユネスコ世界遺産に登録されており、ドン・ルイス1世橋やサン・ベント駅のアズレージョなどが美しい。商業と工業も盛んである。人口は約24万人(都市圏人口は約170万人)。都市問題としては、歴史地区の老朽化や一部地域の過疎化などがあり、再開発や文化振興による活性化が図られている。

- コインブラ (Coimbraコインブラポルトガル語): ポルトガル中部に位置する歴史的な大学都市。ヨーロッパでも有数の古都であり、コインブラ大学(ユネスコ世界遺産)は1290年に設立された。多くの学生が暮らす活気ある街であり、ファドの一種であるコインブラ・ファドも有名。人口は約14万人。

- ブラガ (Bragaブラガポルトガル語): ポルトガル北西部に位置し、「ポルトガルのローマ」とも呼ばれる宗教都市。歴史的な教会や聖域が多く、ボン・ジェズス・ド・モンテ聖域(ユネスコ世界遺産)は特に有名。近年は情報技術産業なども発展している。人口は約19万人。

- ファロ (Faroファロポルトガル語): ポルトガル南部のアルガルヴェ地方の中心都市であり、同地方の玄関口となるファロ空港がある。美しいビーチやリゾート地へのアクセス拠点として観光客に人気。歴史的な旧市街も残る。人口は約6万人。

これらの都市は、それぞれ独自の歴史と文化を持ち、ポルトガルの多様性を象徴している。各都市は、歴史遺産の保護と活用、都市インフラの整備、環境問題への対応、地域経済の振興など、持続可能な発展に向けた様々な取り組みを行っている。

7. 経済

ポルトガル経済は、サービス業、工業、農業が主要な柱であり、近年は観光業の比重が著しく高まっている。欧州連合(EU)加盟以降、経済構造改革が進み、伝統的な繊維産業やコルク生産に加え、自動車部品、電子機器、再生可能エネルギーなどの分野も成長している。しかし、2000年代後半の金融危機以降は経済的困難に直面し、緊縮財政や構造改革が求められた。科学技術への投資も進められているが、社会基盤施設の老朽化や地域間格差も課題として残る。社会的公正と持続可能性の観点から、労働者の権利保護や環境配慮型経済への移行が模索されている。

7.1. 主要産業と動向

ポルトガルの経済は、サービス業がGDPの大部分を占め、特に観光業が大きな役割を果たしている。製造業では、自動車および自動車部品、電子機器、繊維・衣料、製靴、セラミック、コルク製品(世界最大の生産国)などが重要である。農業は、オリーブオイル、ワイン、果物(柑橘類、サクランボ、ベリー類)、野菜、米、コルクなどが主要産品である。特にオリーブオイルは世界有数の生産国であり、ポートワインやヴィーニョ・ヴェルデなどのワインも国際的に高い評価を得ている。

近年の経済成長は、2000年代後半の金融危機とその後の緊縮財政の影響で一時停滞したが、2010年代半ば以降は回復傾向にある。輸出の増加、観光業の好調、外国からの直接投資などが成長を支えている。しかし、依然として公的債務の水準は高く、構造的な課題も残る。

労働者の権利に関しては、EU基準に準じた労働法制が整備されており、労働組合の活動も認められている。最低賃金制度も導入されている。しかし、若年層の失業率の高さや非正規雇用の問題は依然として課題である。

環境への配慮については、再生可能エネルギー(特に風力、太陽光、水力)の導入に積極的に取り組んでおり、エネルギー自給率の向上と温室効果ガス排出量の削減を目指している。しかし、農業における水資源の過剰利用や、一部工業地帯における環境汚染も問題視されている。

経済格差もポルトガル社会の重要な課題の一つである。地域間の経済格差(特に内陸部と沿岸部、都市部と農村部)や、所得格差が存在する。政府は、地域開発政策や社会保障制度を通じて格差是正に取り組んでいる。

7.2. 観光

ポルトガルにおける観光業は、経済の重要な柱であり、GDPおよび雇用において大きな割合を占めている。年間を通じて温暖な気候、多様な景観(美しいビーチ、歴史的な都市、山岳地帯)、豊かな文化遺産、美食などが観光客を惹きつけている。

主要な観光資源としては、首都リスボン(歴史地区、ジェロニモス修道院、ベレンの塔など)、ポルト(歴史地区、ポートワインセラーなど)、南部のアルガルヴェ地方(ビーチリゾート)、マデイラ諸島(自然景観、レヴァダウォーク)、アゾレス諸島(火山地形、ホエールウォッチング)などが挙げられる。また、ファティマはカトリックの重要な巡礼地として多くの訪問者を集める。歴史都市コインブラ、エヴォラ、ギマランイスなども人気が高い。

観光産業の現況としては、2010年代以降、訪問者数、観光収入ともに増加傾向にある。特に格安航空会社(LCC)の就航拡大やオンライン予約プラットフォームの普及が、個人旅行者の増加に貢献している。政府も観光振興に力を入れており、インフラ整備、観光プロモーション、イベント開催などを積極的に行っている。

観光業が経済に与える影響は大きい。外貨獲得、雇用創出、地域経済の活性化に貢献する一方で、負の側面も指摘されている。例えば、人気観光地ではオーバーツーリズム(観光客過多)による生活環境への影響(家賃高騰、騒音、混雑)、自然環境への負荷、文化遺産の摩耗などが問題となっている。また、観光業への過度な依存は、経済の脆弱性を高める可能性もある。

このため、ポルトガルでは持続可能な観光(サステイナブル・ツーリズム)への関心が高まっている。具体的には、地方への観光客誘致による分散化、エコツーリズムや文化ツーリズムの推進、環境負荷の低減、地域住民への利益還元などが模索されている。観光客の満足度を高めつつ、地域社会と環境への配慮を両立させることが、今後の観光業の課題となっている。

7.3. 科学技術

ポルトガルにおける科学技術研究開発は、主に公立大学の研究開発ユニットおよびINETI(国立工学・技術・イノベーション研究所)やINRB(国立生物資源研究所)のような国家管理の自治研究機関のネットワーク内で行われている。このシステムの資金調達と管理は、科学・技術・高等教育省および科学技術財団(Fundação para a Ciência e Tecnologia科学技術財団ポルトガル語)の権限の下で行われている。研究助成金および査読付き出版物の量で最大の公立大学の研究開発ユニットには、生命科学研究機関が含まれる。

国家運営ではない主要な研究機関としては、グルベンキアン科学研究所や、神経科学および腫瘍学の研究センターであるシャンパリモー財団などがある。国内および多国籍のハイテク企業や産業企業が、研究開発プロジェクトを担当している。ポルトガルで最も古い学術団体の一つは、1779年に設立されたリスボン科学アカデミーである。

イベリア半島二国間の国家支援による研究活動には、国際イベリアナノテクノロジー研究所やイベルキヴィス分散コンピューティングプラットフォームが含まれる。ポルトガルは、汎ヨーロッパ的な科学組織のメンバーである。これらには、欧州宇宙機関(ESA)、欧州原子核研究機構(CERN)、ITER、ヨーロッパ南天天文台(ESO)が含まれる。ポルトガルにはヨーロッパ最大の水族館であるリスボン海洋水族館があり、その他にも国営機関Ciência Viva、コインブラ大学科学博物館、リスボン大学の国立自然史博物館、ヴィジョナリウムなど、科学関連の展示や普及に重点を置いた注目すべき組織がある。欧州イノベーションスコアボード2011では、ポルトガルを拠点とするイノベーションは15位に位置し、イノベーションへの支出と成果が増加している。ポルトガルは2024年の世界イノベーション指数で31位にランクされた。

科学技術政策は、イノベーションの促進、研究開発への投資拡大、国際協力の強化、そして科学技術の成果を社会経済の発展や環境問題の解決に結びつけることを目指している。特に、情報通信技術(ICT)、再生可能エネルギー、バイオテクノロジー、海洋科学などの分野が重点分野として推進されている。しかし、研究開発費の対GDP比はEU平均を下回っており、研究者不足や産業界との連携不足も課題として指摘されている。

7.4. 交通

ポルトガルは、6.87 万 kmの道路網を有し、そのうち約3000 kmが44の高速道路網の一部である。多くの高速道路では、通行料が必要である(ヴィア・ヴェルデ参照)。ヴァスコ・ダ・ガマ橋は、全長12.345 kmでEUで最も長い橋(ヨーロッパで2番目に長い)である。

ポルトガル本土の8.90 万 km2の領土には、主要都市であるリスボン、ポルト、ファロ、ベージャ近郊に4つの国際空港がある。リスボンの地理的位置は、国内のいくつかの空港で多くの外国航空会社の乗り継ぎ地点となっている。主要なフラッグ・キャリアはTAPポルトガル航空であるが、他の多くの国内航空会社も国内外へのサービスを提供している。

最も重要な空港は、リスボン空港、ポルト空港、ファロ空港、フンシャル空港(マデイラ)、ポンタ・デルガダ空港(アゾレス)であり、これらは国の空港管理グループANA - Aeroportos de Portugalによって管理されている。現在のリスボン空港を置き換える新リスボン空港は50年以上計画されてきたが、様々な理由で常に延期されてきた。

全国およびスペインへ広がる国鉄システムは、Comboios de Portugal(CP)によって支援および管理されている。旅客および貨物の鉄道輸送は、現在運行中の2791 kmの鉄道路線を利用しており、そのうち1430 kmが電化され、約900 kmが時速120 km/h以上の列車速度を許容している。鉄道網はInfraestruturas de Portugalによって管理され、旅客および貨物の輸送は公共企業であるCPの責任である。2006年、CPは1億3300万人の乗客と975.00 万 tの貨物を輸送した。

主要な港は、シネス、レイションイス、リスボン、セトゥーバル、アヴェイロ、フィゲイラ・ダ・フォス、ファロにある。2つの最大都市圏には地下鉄システムがある。リスボン都市圏にはリスボンメトロとメトロ・スル・ド・テージョライトレールシステムがあり、ポルト都市圏にはポルトメトロライトメトロシステムがあり、それぞれ35km以上の路線を有する。コインブラは現在、メトロ・モンデゴと呼ばれるバス・ラピッド・トランジットシステムを開発中であり、アルガルヴェもアルガルヴェ・メトロバスを開発中である。

ポルトガルでは、リスボンの路面電車サービスは、1世紀以上にわたりCompanhia de Carris de Ferro de Lisboa(カリス)によって提供されてきた。ポルトでは、路面電車網(現在はドウロ川岸の観光路線のみが残る)が1895年9月12日に建設を開始した(イベリア半島初)。すべての主要都市および町には、独自の地方都市交通網およびタクシーサービスがある。

公共交通の役割は、特に大都市圏において重要視されている。しかし、地方では公共交通網が十分でない地域もあり、自動車への依存度が高い。アクセシビリティに関しては、高齢者や障害者向けのバリアフリー化が進められているが、まだ課題も残る。環境負荷については、公共交通の利用促進、電気自動車やハイブリッド車の普及、自転車利用の奨励などを通じて、排出ガス削減の努力がなされている。

7.5. エネルギー

ポルトガルは風力および水力資源が豊富である。2006年、当時世界最大の太陽光発電所であったモウラ太陽光発電所が稼働を開始し、世界初の商業的波力発電施設であるアグサドゥーラ波力発電所がノルテ地方で2008年に開設された。2006年までに、国の電力生産の66%は石炭および燃料発電所からであり、29%は水力発電ダムから、6%は風力発電によるものであった。2008年、再生可能エネルギー資源は国の電力の43%を生産していたが、深刻な干ばつにより水力発電量は減少した。2010年現在、電力輸出は輸入を上回り、エネルギーの70%は再生可能エネルギー源から供給されていた。

ポルトガルの国営エネルギー送電会社であるRedes Energéticas Nacionais(REN)は、天候、特に風のパターンを予測するためにモデリングを使用している。太陽光/風力革命以前、ポルトガルは何十年にもわたり河川の水力発電所から電力を生産してきた。新しいプログラムは風力と水力を組み合わせている。風力タービンは夜間に水を高所に汲み上げ、日中に需要が最も高いときに水が下り坂を流れ、電力を生成する。ポルトガルの配電システムは現在双方向であり、屋上ソーラーパネルのような小規模発電機からも電力を引き込んでいる。

エネルギー需給状況は、国内消費の多くを輸入エネルギーに依存しているが、近年は再生可能エネルギーの導入拡大により、エネルギー自給率の向上と輸入依存度の低減が進んでいる。主要エネルギー源の構成は、依然として化石燃料(石油、天然ガス、石炭)が大きな割合を占めるものの、水力、風力、太陽光、バイオマスといった再生可能エネルギーの比率が急速に高まっている。特に風力発電と太陽光発電は、国の気候条件に適しており、大規模な発電施設が建設されている。

政府は再生可能エネルギー政策を積極的に推進しており、2030年までに発電量に占める再生可能エネルギーの割合を80%に引き上げる目標を掲げている。この目標達成のため、固定価格買取制度(FIT)や入札制度の導入、送電網の整備、研究開発支援などが行われている。

エネルギー貧困も社会問題の一つであり、特に低所得者層や地方の住民が、エネルギー価格の高騰やエネルギー効率の悪い住居によって影響を受けている。政府は、エネルギー効率改善支援や社会的料金制度などを通じて対策を講じている。

環境への影響については、化石燃料への依存度が高いことが温室効果ガス排出の主な原因となっている。再生可能エネルギーの導入拡大は、この問題の解決に貢献すると期待されている。また、大規模なダム建設や風力発電所の設置に関しては、景観や生態系への影響も考慮する必要がある。

8. 人口と社会

ポルトガルの人口は約1,060万人(2023年推定)で、比較的均質な民族構成を持つ。しかし、近年は旧植民地や東ヨーロッパ、ブラジルなどからの移民が増加し、多文化社会化が進んでいる。高齢化と少子化が進行しており、社会保障制度への影響が懸念されている。宗教はローマ・カトリックが大多数を占めるが、信教の自由は保障されている。公用語はポルトガル語で、一部地域ではミランダ語も公用語として認められている。教育制度は就学前教育から高等教育まで整備され、義務教育は9年間である。保健医療制度は、国民保健サービス(SNS)を中心に、民間保険も併用されている。

8.1. 人口構成と動向

ポルトガル統計局(INE)の推計によると、2023年12月31日時点で、総人口は10,639,726人であり、そのうち女性が52.2%、男性が47.8%であった。人口密度は1平方キロメートルあたり約115.4人である。2024年の平均寿命の中央値は82.8歳であり、国連の予測では2100年までに90歳以上に達するとされている。

歴史の大部分において、ポルトガルの人口は比較的均質であり、単一の宗教(カトリック教会)と言語を持っていた。良好な経済発展にもかかわらず、ポルトガル人は1890年頃からヨーロッパで最も身長が低い民族の一つであった。この身長差は1840年代に始まり、拡大した。主な要因は、ヨーロッパの中核地域と比較して工業化と経済成長が遅れたことによる実質賃金の伸び悩みであった。もう一つの決定要因は、人的資本形成の遅れであった。

ポルトガルは低い出生率に直面しており、1980年代以降、合計特殊出生率は人口置換水準を下回っている。2024年現在の合計特殊出生率(TFR)は女性一人当たり1.36人と推定され、日本、韓国、イタリアなどと同様に世界で最も低い水準の一つであり、1911年の女性一人当たり5人という高い水準を大幅に下回っている。2016年には、出生の53%が未婚の女性によるものであった。

ポルトガルの人口は着実に高齢化しており、2023年には世界で11番目に高齢な国となり、年齢の中央値は46歳であった。同年、65歳以上の国民の割合は全人口の21.8%で、世界で4番目に高かった。

ポルトガル社会の構造は社会的不平等を示しており、2019年にはEUの社会正義指数で24位に位置づけられた。2018年、ポルトガル議会は、2007年-2008年の世界金融危機中に国を離れた人々の帰国を促すため、帰国移住者向けの減税を含む2019年の予算案を承認した。国家統計局の予測によると、ポルトガルの人口は1,060万人から2080年までに770万人に減少し、人口は高齢化し続けるとされている。

国家統計局(INE)が2021年の国勢調査直後に実施した調査によると、2022年から2023年にかけて、18歳から74歳の640万人が自身を白人(84%)と認識し、262,000人以上が混血(3%)、約170,000人が黒人(2%)、57,000人がアジア人(1%未満)、47,500人がロマ(1%未満)と認識している。

社会保障制度は、年金、医療、失業保険、家族手当などを包括しているが、高齢化による年金財政の圧迫や、医療サービスの地域格差などが課題となっている。

8.2. 都市化

ポルトガルの都市化は、特に20世紀後半以降、急速に進行した。伝統的に農業中心の社会であったが、工業化とサービス経済化に伴い、多くの人々が農村部から都市部へと移住した。現在、人口の約3分の2以上が都市部に居住している。

主要な都市集中地域は、首都リスボンとその周辺のリスボン都市圏、および北部の大都市ポルトとその周辺のポルト都市圏である。これらの地域には、人口、経済活動、文化施設が集中している。リスボン都市圏の人口は約280万人、ポルト都市圏の人口は約170万人である(2021年現在)。

都市化の過程で、都市部では住宅不足、交通渋滞、大気汚染、騒音といった問題が発生した。特にリスボンやポルトでは、観光客の急増に伴う家賃の高騰やジェントリフィケーションも問題となっている。一方、地方では過疎化、高齢化、地域経済の衰退といった課題に直面している。都市部と地方との経済格差や生活環境の格差も存在する。

政府は、地方分権化や地域開発政策を通じて、地方の活性化と格差是正に取り組んでいる。また、都市部では、公共交通機関の整備、都市再開発、緑地の確保、住宅政策などを通じて、生活環境の改善と持続可能な都市開発を目指している。スマートシティ構想や再生可能エネルギーの導入なども、一部の都市で進められている。

OECDとユーロスタットは、通勤パターンに基づいてポルトガルの8つの都市圏を定義している。人口100万人を超えるのはリスボンとポルトの2つのみであり、2013年の地方自治体改革以降、これら2つだけが都市圏としての行政法的地位も有している。いくつかの小規模な都市圏(アルガルヴェ、アヴェイロ、コインブラ、ミーニョ、ヴィゼウ)も2003年から2008年までこの地位を有していたが、その後、NUTS III統計地域にほぼ基づく領域を持つ自治体間共同体に転換された。

8.3. 移民

2023年、ポルトガルの人口は10,639,726人で、そのうち1,044,606人が合法的な外国人居住者であった。外国人居住者は人口の約10%を占める。これらの数字には、外国出身のポルトガル市民は含まれていない。ポルトガルでは民族に基づくデータ収集は違法であるためである。例えば、2008年から2022年の間にポルトガル国籍を取得した34万人以上の外国人居住者(2022年の人口の約3.27%に相当)は、公式にポルトガル市民となったため移民統計には含まれていない。2022年だけでも、約21,000人の外国人居住者がポルトガル国籍を取得し、そのうち11,170人が女性、9,674人が男性であった。

長らく移民送出国であったポルトガル(ブラジル人の大多数はポルトガル系の祖先を持つ)は、純移民受入国となった。移民の流入は、最後のインド植民地(1961年までポルトガル領)、アフリカ植民地(1975年までポルトガル領)、極東アジア植民地(1999年までポルトガル領)の海外領土からだけでなく、世界の他の地域からもあった。COVID-19パンデミックの余波で、ポルトガルの移民送出率は2022年に人口1,000人あたり6.9‰に増加したが、それでも移民受入率(約11.3‰)を大幅に下回っていた。また、ポルトガル移民の圧倒的多数は短期間国を離れる傾向があり、2022年に国を離れた人々の56.8%は1年未満であった。

1990年代以降、建設ブームとともに、ウクライナ人、ブラジル人、アフリカ系ポルトガル人、その他のアフリカ人の新たな波が同国に定住した。ルーマニア人、モルドバ人、コソボ・アルバニア人、ロシア人、ブルガリア人、中国人も同国に移住している。ベネズエラ人、パキスタン人、インド人、バングラデシュ人の移民もかなりの数に上る。さらに、ポルトガルのロマ人口は約5万人と推定されている。

季節労働者、しばしば不法移民と推定される3万人以上が、主にオデミラのような南部都市の農業に従事しており、そこでは組織化された季節労働者ネットワークによってしばしば搾取されている。これらの移民は、しばしば適切な書類や労働契約なしで到着し、ポルトガル南部の農業労働者の90%以上を占める。ほとんどはインド、バングラデシュ、ネパール、パキスタン、タイ出身の東南アジア人である。アレンテージョ地方の内陸部には多くのアフリカ人労働者がいる。東ヨーロッパ、モルドバ、ウクライナ、ルーマニア、ブラジルからもかなりの数が来ている。

加えて、EU市民のかなりの数、主にイタリア、フランス、ドイツ、または他の北ヨーロッパ諸国出身者が、同国に永住者となっている。イギリス人コミュニティは、主にアルガルヴェとマデイラ島に住む退職した年金受給者で構成されている。

国家統計局(INE)が2022年から2023年にかけて実施した調査によると、140万人(人口の13%)が移民の背景を持ち、そのうち947,500人が第一世代移民であり、主にリスボン都市圏とアルガルヴェ地方に集中している。注目すべきは、この調査はインタビュー時点で少なくとも1年間合法的に国内に居住していた人々のみを対象として実施され、2022年の統計局の数字では、国の人口の16.1%または1,683,829人が第一世代移民であったことを示唆していた。

8.4. 宗教

| 宗教 | 割合 (%) |

|---|---|

| ローマ・カトリック | 80.20 |

| プロテスタント | 2.13 |

| エホバの証人 | 0.72 |

| 正教会 | 0.69 |

| その他のキリスト教 | 1.04 |

| イスラム教 | 0.42 |

| ヒンドゥー教 | 0.22 |

| 仏教 | 0.19 |

| ユダヤ教 | 0.03 |

| その他の宗教 | 0.28 |

| 無宗教 | 14.09 |

ポルトガルには長い歴史を持つローマ・カトリックが依然として主要な宗教である。ポルトガルには国教はないが、過去にはポルトガルのカトリック教会が国教であった。

2021年の国勢調査によると、ポルトガル人口の80.2%がローマ・カトリックのキリスト教徒であった。国内には、プロテスタント、末日聖徒、イスラム教徒、ヒンドゥー教徒、シク教徒、正教会、エホバの証人、バハイ教徒、仏教徒、ユダヤ教徒、心霊主義者の小規模なコミュニティが存在する。アフリカの伝統宗教や中国の伝統宗教からの影響も多くの人々の間で感じられ、特に伝統中国医学や伝統アフリカ薬草医学に関連する分野で見られる。人口の約14.1%が無宗教であると宣言した。

ポルトガルは世俗国家であり、教会と国家はポルトガル第一共和政時代に正式に分離され、これは1976年のポルトガル憲法で再確認された。憲法以外でポルトガルの信教の自由に関連する最も重要な2つの文書は、ポルトガルと聖座間の1940年のコンコルダート(後に1971年に改正)と2001年の信教の自由法である。ポルトガルの多くの祝日、祭り、伝統はキリスト教の起源または含意を持っている。

8.5. 言語

ポルトガルの公用語はポルトガル語である。ミランダ語もポルトガル北東部の一部の自治体で共同公用語として認められている。これはアストゥリアス・レオン語群の一部である。ポルトガルでは6,000人から7,000人のミランダ語話者数が記録されている。さらに、バランコスで話されるバランケーニョ語として知られる特定の訛りも、2021年以降ポルトガルで公式に認められ保護されている。ポルトガル語の社会方言であるミンデリコ語は、ミンデの町で約500人に話されている。

国際英語能力指数によると、ポルトガルは英語の能力レベルが高く、スペイン、イタリア、フランスのような他のロマンス語を話すヨーロッパ諸国よりも高い。

8.6. 教育

教育制度は、就学前教育(6歳未満対象)、基礎教育(9年間、3段階、義務教育)、中等教育(3年間、2010年から義務教育)、高等教育(大学教育とポリテクニック教育に細分化)に分かれている。大学は通常、学部に組織されている。研究所や学校も、ポルトガルの高等教育機関の自治的な下部組織の一般的な呼称である。

ポルトガルの成人全体の識字率は2021年に99.8%であった。PISA2018によると、ポルトガルは読解力、数学、科学においてOECD平均程度の得点であった。読解力と数学においては、2018年の平均成績は2009年から2015年にかけて観察されたレベルに近かった。科学においては、2018年の平均成績は2015年のそれを下回り、2009年と2012年に観察されたレベルに戻り、平均をわずかに下回った。

大学生年齢の国民(20歳)の約47.6%がポルトガルの高等教育機関のいずれかに在籍している(アメリカ合衆国では50%、OECD平均では35%)。留学生の受け入れ先であることに加えて、ポルトガルは留学生の出身国としてもトップクラスである。国内および海外の全高等教育学生は、2005年に合計380,937人であった。

ポルトガルの大学は1290年から存在している。ポルトガル最古の大学は、リスボンに最初に設立された後、コインブラに移転した。歴史的に、ポルトガル帝国の範囲内で、ポルトガル人は1792年にアメリカ大陸最古の工学学校(リオデジャネイロのReal Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho)を、1842年にはアジア最古の医学校(ゴアのEscola Médico-Cirúrgica de Goa)を設立した。現在、ポルトガル最大の大学はリスボン大学である。

ボローニャ・プロセスは、2006年にポルトガルの大学およびポリテクニック機関によって採用された。国営教育機関における高等教育は競争に基づいて提供され、ヌメルス・クラウズス制度が学生入学に関する全国データベースを通じて実施されている。しかし、各高等教育機関は、スポーツ選手、成熟した志願者(23歳以上)、留学生、ルゾフォニア出身の外国人学生、他の機関の学位取得者、他の機関からの学生(編入学)、元学生(再入学)、およびコース変更のための追加の空席を、各機関またはコース部門によって設定された特定の基準および規則に従って提供している。

学生の費用のほとんどは公的資金で支援されている。ポルトガルは、ポルトガルの高等教育および研究のさらなる発展と有効性の向上を目指し、マサチューセッツ工科大学およびその他の米国機関との協力協定を締結している。

8.7. 保健

2025年、ポルトガルは世界で23番目に優れた医療制度を持つ国としてランク付けされ、これは2000年の世界保健機関による世界最高の公衆衛生制度ランキングの12位から著しく低下したものであった。医療制度は、国民保健サービス(Serviço Nacional de Saúde, SNS)、特定の職業のための特別社会健康保険制度(医療サブシステム)、および任意民間健康保険という3つの共存する制度によって特徴づけられる。SNSは普遍的な保障を提供する。加えて、人口の約55%が医療サブシステムによって、43%が民間保険制度によって、さらに12%が共済基金によってカバーされている。保健省は、医療政策の策定およびSNSの管理を担当している。5つの地方保健行政機関が、国の医療政策目標の実施、ガイドラインおよびプロトコルの策定、医療提供の監督を担当している。地方分権化の取り組みは、財政および管理責任を地方レベルに移すことを目的としてきた。実際には、予算設定および支出に関する地方保健行政機関の自治権は、プライマリケアに限定されてきた。SNSは主に一般税収によって資金調達されている。雇用主(国を含む)および従業員の拠出金が、医療サブシステムの主要な資金源となっている。さらに、患者による直接支払いおよび任意健康保険料が資金調達の大部分を占めている。

他の「ユーロA諸国」(西ヨーロッパ)と同様に、ほとんどのポルトガル人は非感染性疾患で死亡する。心血管疾患(CVD)による死亡は年間約3万人で、年間総死亡者数の3分の1を占めるが、その2つの主要構成要素である虚血性心疾患と脳血管疾患は、ユーロA諸国と比較して逆の傾向を示し、脳血管疾患はポルトガルで単独最大の死因であり、年間11,000人以上が死亡している。腫瘍性疾患は国内の全死亡者数の22%を占め、肺がんおよび乳がんの症例は少なく、子宮頸がんおよび前立腺がんがより頻繁である。糖尿病による死亡率は、2010年の4.5%から2021年には2.8%に減少している。

ポルトガルの乳児死亡率(IMR)は、2024年時点で出生1,000人あたり2.25人であった。2023年のユーロスタットの世論調査によると、成人の55.4%が自身の健康状態を良好または非常に良好と評価しており、これは欧州連合で収集された中で3番目に低い割合であった。国内最大の大学病院は、リスボンのサンタ・マリア病院である。

9. 文化

ポルトガルは、ヨーロッパ大陸と地中海を横断した様々な文明、あるいは大航海時代に活発な役割を果たした際に導入された文明の影響を受けながら、独自の文化を発展させてきた。1990年代と2000年代(10年間)に、ポルトガルは1956年にリスボンに設立されたカルースト・グルベンキアン財団に加えて、公共文化施設を近代化した。

これらには、リスボンのベレン文化センター、ポルトのセラルヴェス財団とカザ・ダ・ムジカ、そして全国の多くの自治体で建設または改修された市立図書館やコンサートホールなどの新しい公共文化施設が含まれる。ポルトガルにはユネスコ世界遺産が17件あり、ヨーロッパで9位、世界で18位にランクされている。

9.1. 建築

伝統建築は独特で、マヌエル様式(ポルトガル後期ゴシック建築としても知られる)は16世紀初頭の豪華で複合的なポルトガル風建築装飾様式であり、これに18世紀のポンバル様式が続く。

20世紀における伝統建築の解釈であるソフト・ポルトガル様式は、主要都市、特にリスボンで広範に見られる。現代ポルトガルは、エドゥアルド・ソウト・デ・モウラ、アルヴァロ・シザ・ヴィエイラ(ともにプリツカー賞受賞者)、ゴンサロ・バーンといった世界的に著名な建築家を輩出している。ポルトガルでは、トマス・タヴェイラも特にスタジアム設計で注目に値する。アズレージョは、ポルトガルの伝統的な建築材料および建設技術における主流かつ典型的な要素である。

9.2. 美術

ポルトガルは絵画において豊かな歴史を持っている。15世紀に遡る最初の著名な画家、例えばヌーノ・ゴンサルヴェスやグラォン・ヴァスコは、後期ゴシック絵画の時代の一部であった。ルネサンス期、ポルトガル絵画は北ヨーロッパ絵画の影響を強く受けた。バロック期には、ホセファ・デ・オビドスやヴィエイラ・ルシターノが最も多作な画家であった。

ジョゼ・マルホア(作品「ファド」で知られる)とコロンバーノ・ボルダロ・ピニェイロ(テオフィロ・ブラガやアンテロ・デ・ケンタルの肖像画を描いた)は、ともに写実主義絵画の参照点であった。

20世紀にはモダニズムが登場し、それとともに最も著名なポルトガル人画家たちが現れた。アメデオ・デ・ソウザ=カルドーゾはフランスの画家、特にドローネ夫妻(ロベールとソニア)の影響を強く受けた。彼の最もよく知られた作品の一つに「カンサォン・ポプラール - ア・ルッサ・エ・オ・フィガロ」がある。他の偉大なモダニズムの画家/作家には、詩人フェルナンド・ペソアの友人であり、ペソアの肖像画を描いたカルロス・ボテーリョやアルマダ・ネグレイロスがいる。彼はキュビスムと未来派の両方のトレンドに深く影響を受けた。

今日の視覚芸術における著名な国際的人物には、画家ヴィエイラ・ダ・シルヴァ、ジュリオ・ポマール、ジョアナ・ヴァスコンセロス、ジュリアン・サルメント、ポーラ・レゴなどがいる。

9.3. 文学

ポルトガル文学は、最も初期の西洋文学の一つであり、テキストだけでなく歌を通じて発展した。1350年まで、ポルトガル・ガリシア語のトルバドゥールたちは、イベリア半島の大部分に文学的影響を広めた。例えば、ディニス王(1261年~1325年)は詩で有名になった。他の王たちも、ポルトガルの歴史を通じて文学作品を執筆し、後援した。例えば、フェルナンド1世(1367年~1383年)は、ペロ・メニーノが「鷹狩りの書」を執筆するのを支援した。

冒険家であり詩人でもあったルイス・デ・カモンイス(1524年頃~1580年)は、叙事詩「ウズ・ルジアダス」を執筆し、ウェルギリウスの「アエネーイス」を主な影響源とした。現代ポルトガル詩は、ボカージェ(1765年~1805年)、アンテロ・デ・ケンタル(1842年~1891年)、フェルナンド・ペソア(1888年~1935年)に代表されるように、新古典主義および現代様式に根ざしている。現代ポルトガル文学は、アルメイダ・ガレット、カミロ・カステロ・ブランコ、エッサ・デ・ケイロス、フェルナンド・ペソア、ソフィア・デ・メロ・ブレイナー・アンドレセン、アントニオ・ロボ・アントゥーネス、ミゲル・トルガ、アグスティナ・ベッサ=ルイスなどの作家によって代表される。特に人気があり著名なのは、1998年のノーベル文学賞受賞者であるジョゼ・サラマーゴである。

9.4. 音楽

ポルトガルの音楽は多種多様なジャンルを網羅している。伝統的なものはポルトガルの民俗音楽であり、地元の習慣に深く根ざしており、バグパイプ(gaita)、ドラム、フルート、タンバリン、アコーディオン、ウクレレ(カヴァキーニョ)などの楽器を利用している。ポルトガルの民俗音楽の中には、19世紀にリスボンで生まれた、おそらくボヘミアンな環境の中で生まれたメランコリックな都市音楽であるファドという有名なジャンルがあり、通常はポルトガルギターと「サウダーデ」(憧憬)に関連付けられている。コインブラ・ファドは、「吟遊詩人のセレナーデ」ファドのユニークなタイプであり、これも注目に値する。国際的に著名な演奏家には、アマリア・ロドリゲス、カルロス・パレデス、ジョゼ・アフォンソ、マリーザ、カルロス・ド・カルモ、アントニオ・シャイーニョ、ミーシャ、ドゥルス・ポンテス、マドレデウスなどがいる。

民俗音楽、ファド、クラシック音楽に加えて、ポルトガルにはポップスやその他の現代音楽のジャンルが存在し、特に北米やイギリスからのもの、そして多種多様なポルトガル、カリブ海、ルゾフォニア・アフリカ、ブラジルのアーティストやバンドがいる。国際的に認知されているアーティストには、ドゥルス・ポンテス、ムーンスペル、ブラカ・ソン・システマ、ブラステッド・メカニズム、ダヴィド・カレイラ、ザ・ギフトなどがおり、後者の3組はMTVヨーロッパ・ミュージック・アワードにノミネートされている。

ポルトガルには、ザンブジェイラ・ド・マールのFestival Sudoeste、パレーデス・デ・コウラのFestival de Paredes de Coura、カミーニャ近郊のFestival Vilar de Mouros、イダーニャ=ア=ノヴァ市のBoom Festival、エリカレイラのNOS Alive、Sumol Summer Fest、大リスボンのロック・イン・リオ・リスボンとSuper Bock Super Rock、さらに大ポルト地区のPrimavera Sound PortoとMEO Marés Vivasなど、いくつかの夏の音楽祭がある。

「Queima das Fitas」という学生祭は、ポルトガル全土の多くの都市で主要なイベントであり、毎年、著名で知名度の高いミュージシャンやバンド、そして確固たる認知を求める新進気鋭のアーティストを一般に紹介している。2005年、ポルトガルはリスボンのパビリャオン・アトランティコでMTVヨーロッパ・ミュージック・アワードを主催した。さらに、ポルトガルはキエフで開催されたユーロビジョン・ソング・コンテスト2017でサルヴァドール・ソブラルが歌った「Amar pelos dois」で優勝し、その後2018年大会を主催した。

ポルトガルのクラシック音楽は西洋音楽の重要な一章を構成している。何世紀にもわたり、作曲家や演奏家の名前が際立っており、トルバドゥールのマルティン・コダックスやディニス1世王、多声音楽家のドゥアルテ・ロボ、フィリペ・デ・マガリャンイス、マヌエル・カルドーゾ、ペドロ・デ・クリスト、オルガニストのマヌエル・ロドリゲス・コエーリョ、作曲家兼ハープシコード奏者のカルロス・セイシャス、歌手のルイザ・トーディ、交響曲作家兼ピアニストのジョアン・ドミンゴス・ボンテンポ、作曲家兼音楽学者のフェルナンド・ロペス=グラサなどがいる。ポルトガル音楽の黄金期は、おそらく17世紀の古典的多声音楽の全盛期(エヴォラ楽派、サンタ・クルス・デ・コインブラ)と一致する。現在の偉大な参照点としては、ピアニストのアルトゥール・ピサロ、マリア・ジョアン・ピレシュ、セケイラ・コスタ、ヴァイオリニストのカルロス・ダマス、作曲家のエマヌエル・ヌネス、作曲家兼指揮者のアルヴァロ・カストロなどが際立っている。最も重要な交響楽団は、グルベンキアン財団、ポルト国立管弦楽団、ポルトガル交響楽団である。オペラに関しては、リスボンのサン・カルロス国立劇場が最も代表的である。

9.5. 映画

ポルトガル映画産業の歴史は長く、多くの著名な映画監督や作品を生み出してきた。初期には、マノエル・デ・オリヴェイラが「ドウロ川、労働の川」(1931年)やネオレアリズモの先駆的作品「アニキ・ボボ」(1942年)などを手がけた。1960年代には、フランスのヌーヴェルヴァーグやイタリアのネオレアリズモの影響を受けた「ノヴォ・シネマ」運動が起こり、パウロ・ローシャ(「青い年」)やジョアン・セーザル・モンテイロらが活躍した。

現代のポルトガル映画界では、ペドロ・コスタ(「ヴァンダの部屋」)などが国際的に評価されている。また、ポルトガルは多くの国際映画祭で受賞歴があり、カンヌ国際映画祭などでポルトガル映画が注目を集めることも少なくない。

映画は、社会を映し出す鏡としての役割も果たしており、ポルトガルの歴史、文化、社会問題などをテーマにした作品も多く制作されている。政府による映画製作支援や、国内外の映画祭との連携も、ポルトガル映画の発展に貢献している。

9.6. 食文化

ポルトガル料理は多様性に富み、大西洋食文化の一部を形成している。重要な食材の一つは干しタラ(ポルトガル語でバカリャウ)である。ポルトガル人はタラを調理する365通りの方法を習得したと言われ、これは1年の毎日異なるタラ料理があることを意味する。代表的なレシピには、バカリャウ・ア・ブラース、バカリャウ・ア・ゴメス・デ・サ、バカリャウ・コン・ナタス、バカリャウ・ア・ミニョータ、バカリャウ・エスピリトゥアル、バカリャウ・ア・ラガレイロ、バカリャウ・アサード、バカリャウ・ア・ゼ・ド・ピポ、パステイス・デ・バカリャウなどがある。他の魚料理には、焼きイワシ、サバ、タイ、そしてタマネギ、ニンニク、月桂樹の葉、ジャガイモ、ピーマン、パセリを混ぜたいくつかの種類の魚や甲殻類から作ることができるトマトベースのシチューであるカルデイラーダがある。

典型的なポルトガル肉料理は、慣習的な牛肉、豚肉、鶏肉、ヤギ肉、子羊肉、または鴨肉から作られ、コジード・ア・ポルトゥゲーザ、フェジョアーダ、フランゴ・デ・シュラスコ、レイタオン(子豚の丸焼き)、チャンファナ、カルネ・デ・ポルコ・ア・アレンテジャーナなどがある。典型的なファストフード料理には、ポルトのフランセジーニャや、ビファナス(豚肉のグリル)またはプレゴ(牛肉のグリル)のサンドイッチがある。カスタードクリームタルトのペストリーであるパステル・デ・ナタは、ポルトガル人の間で典型的かつ人気があり、海外でも、また同国を訪れる外国人観光客の間でも人気となった。

ポルトガルワインは、ローマ時代から高い評価を得ており、ローマ人はその気候からポルトガルを神バッカスと関連付けた。最高のポルトガルワインには、ヴィーニョ・ヴェルデ、アルヴァリーニョ、ヴィーニョ・ド・ドウロ、ヴィーニョ・ド・アレンテージョ、ヴィーニョ・ド・ダン、ヴィーニョ・ダ・バイラーダ、そして甘口のポートワイン、マデイラ・ワイン、セトゥーバルとファヴァイオスのモスカテルがある。

食の安全や持続可能な食料システムについても関心が高まっており、有機農業の推進や地産地消の動きも見られる。

9.7. スポーツ

サッカーはポルトガルで最も人気のあるスポーツである。地方のアマチュアから世界クラスのプロレベルまで、いくつかのサッカー大会がある。不世出の名選手エウゼビオ、フィーゴ、クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガルサッカー史の主要な象徴である。ポルトガルのサッカー指導者も注目に値し、ジョゼ・モウリーニョやアベル・フェレイラなどが最も著名である。

サッカーポルトガル代表は、UEFA欧州選手権で1つのタイトルを獲得している。UEFA EURO 2016では、開催国フランスを決勝で1-0で破った。さらに、ポルトガルは2018-19 UEFAネーションズリーグで優勝し、EURO 2004では準優勝、1966 FIFAワールドカップでは3位、2006 FIFAワールドカップでは4位の成績を収めている。ユースレベルでは、ポルトガルはFIFA U-20ワールドカップで2度優勝している。

SLベンフィカ、スポルティングCP、FCポルトは、人気と獲得トロフィー数で最大のスポーツクラブであり、しばしば「os três grandes」(「ビッグスリー」)として知られている。彼らはヨーロッパのUEFAクラブ大会で8つのタイトルを獲得し、21回の決勝に進出している。ポルトガルサッカー連盟(FPF) - Federação Portuguesa de Futebol - は、毎年、女子サッカーのトーナメントであるアルガルヴェ・カップを主催している。

サッカー以外にも、多くのポルトガルのスポーツクラブ(「ビッグスリー」を含む)が、様々な成功度と人気度で他のスポーツイベントにも参加しており、これらにはローラーホッケー、バスケットボール、フットサル、ハンドボール、バレーボール、陸上競技などが含まれる。ポルトガル代表ラグビーユニオンチームは2027年ラグビーワールドカップの出場権を獲得し、ポルトガル代表7人制ラグビーチームはワールドラグビーセブンズシリーズに出場している。

ロードサイクリングでは、ヴォルタ・ア・ポルトガルが最も重要なレースであり、人気のスポーツイベントであり、スポルティングCP、ボアヴィスタ、クルーベ・デ・シクリスモ・デ・タヴィラ、ウニオン・シクリスタ・ダ・マイアなどのプロサイクリングチームが含まれる。モータースポーツでは、ポルトガルはラリー・ド・ポルトガル、エストリルおよびアルガルヴェサーキット、そしてWTCCのステージを2年ごとに開催する復活したポルト・ストリートサーキットで知られており、また、ミゲル・オリベイラ、ティアゴ・モンテイロ、アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ、フェリペ・アルブケルケ、ペドロ・ラミー、アルマンド・アラウージョなど、様々なモータースポーツで国際的に著名なレーサーが多数いる。

水中では、ポルトガルには水泳、水球、サーフィンという3つの主要なスポーツがある。ポルトガルはカヌーで成功を収めており、オリンピックメダリストのフェルナンド・ピメンタなど、いくつかの世界およびヨーロッパチャンピオンがいる。毎年、同国はワールド・サーフ・リーグの男女チャンピオンシップツアーのステージの一つであるMEOリップ・カール・プロ・ポルトガルをペニシェのスーペルトゥボスで開催している。ポルトガル北部には、独自の格闘技であるジョゴ・ド・パウがあり、戦闘員は杖を使って1人または複数の相手と対峙する。その他の人気のあるスポーツ関連のレクリエーション屋外活動には、エアソフト、釣り、ゴルフ、ハイキング、狩猟、オリエンテーリングなどがある。ポルトガルは世界有数のゴルフ目的地の一つである。

スポーツを通じた社会統合や健康増進への貢献も重視されており、障害者スポーツや生涯スポーツの振興も図られている。

9.8. 世界遺産

ポルトガル国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が15件、自然遺産が1件、複合遺産が1件存在する(2023年現在)。これらはポルトガルの豊かな歴史と多様な文化、そして美しい自然を象徴している。

- 文化遺産

- アゾレス諸島のアングラ・ド・エロイズモ市街 (1983年)

- リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔 (1983年)

- バターリャ修道院 (1983年)

- トマールのキリスト教修道院 (1983年)

- エヴォラ歴史地区 (1986年)

- アルコバッサ修道院 (1989年)

- シントラの文化的景観 (1995年)

- ポルト歴史地区、ルイス1世橋およびセラ・ド・ピラール修道院 (1996年)

- コア渓谷とシエガ・ベルデの先史時代のロックアート遺跡群 (1998年、2010年拡大) - スペインと共有

- アルト・ドウロ・ワイン生産地域 (2001年)

- ギマランイス歴史地区とコウロス地区 (2001年、2023年拡大)

- ピコ島のブドウ畑の景観 (2004年)

- 国境防衛都市エルヴァスとその要塞群 (2012年)

- コインブラ大学アルタとソフィア (2013年)

- マフラ国立宮殿と狩猟公園 (2019年)

- ボン・ジェズス・ド・モンテ聖域 (2019年)

- 自然遺産

- マデイラ島の照葉樹林 (1999年)

これらの世界遺産は、ポルトガルが誇る貴重な財産であり、その保護と活用が重要な課題となっている。観光資源としての価値も高く、国内外から多くの観光客が訪れる。政府や地方自治体、市民団体などが協力し、遺産の保存修復、周辺環境の整備、教育普及活動などに取り組んでいる。

アゾレス諸島のアングラ・ド・エロイズモ市街のテルセイラ大聖堂

リスボンのベレンの塔 これらの世界遺産は、ポルトガルの文化と自然の多様性を示しています。

バターリャ修道院の回廊

マデイラ島の照葉樹林(自然遺産) 歴史的建造物や文化的景観、そして貴重な自然が数多く登録されています。

9.9. メディア

ポルトガルにおけるメディアは、報道の自由が憲法で保障されており、多様な媒体が存在する。新聞、テレビ、ラジオ、インターネットが主要な情報源として国民に利用されている。

新聞は、全国紙として「プブリコ」、「ディアリオ・デ・ノティシアス」、「ジョルナル・デ・ノティシアス」などがあり、それぞれ異なる編集方針を持つ。地方紙も各地域で発行されている。スポーツ新聞も人気が高い。

テレビは、公共放送RTP (Rádio e Televisão de Portugal) が複数のチャンネルを運営しており、ニュース、教育番組、エンターテイメントなどを提供している。民間放送局としては、SIC (Sociedade Independente de Comunicação) とTVI (Televisão Independente) が主要なプレーヤーであり、大衆向けの番組編成で高い視聴率を得ている。ケーブルテレビや衛星放送も普及しており、多様な専門チャンネルが視聴可能である。

ラジオも依然として重要なメディアであり、RTP傘下の公共ラジオ局や、TSF、Rádio Renascença、Rádio Comercialといった民間ラジオ局が全国的または地域的に放送を行っている。ニュース、音楽、トーク番組など多様なコンテンツが提供されている。

インターネットの普及率は高く、オンラインニュースサイトやソーシャルメディアが情報収集・発信の手段として広く利用されている。主要な新聞社やテレビ局はウェブサイトやアプリを通じて情報を提供しており、デジタルネイティブのニュースメディアも登場している。

メディアが社会に与える影響としては、政治や社会問題に関する世論形成、文化の普及、エンターテイメントの提供などが挙げられる。一方で、フェイクニュースの拡散や、メディアの商業化・集中化による報道の質の低下、ジャーナリストの労働条件といった課題も指摘されている。メディアリテラシーの向上も重要な課題である。

9.10. 祝祭日

ポルトガルの祝祭日は、国の歴史、宗教、文化を反映しており、国民生活において重要な役割を果たしている。主な祝祭日と伝統的な祭りは以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Ano Novo | 国民の祝日 |

| 移動祝日 | 謝肉祭(カーニバル) | Carnaval | 灰の水曜日の前日(四旬節の始まり)。地域によって盛大に祝われる。 |

| 移動祝日 | 聖金曜日 | Sexta-Feira Santa | 復活祭前の金曜日。国民の祝日。 |

| 移動祝日 | 復活祭 | Páscoa | 春分の後の最初の満月の次の日曜日。キリスト教の重要な祝祭。 |

| 4月25日 | 自由の日 | Dia da Liberdade | 1974年のカーネーション革命記念日。国民の祝日。 |

| 5月1日 | メーデー | Dia do Trabalhador | 労働者の日。国民の祝日。 |

| 移動祝日 | 聖体の祝日 | Corpo de Deus | 復活祭から60日後の木曜日。国民の祝日。 |

| 6月10日 | ポルトガルの日 | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | ポルトガルの詩人ルイス・デ・カモンイスの命日であり、ポルトガルおよび海外のポルトガル人コミュニティの日。国民の祝日。 |

| 8月15日 | 聖母被昇天 | Assunção de Nossa Senhora | カトリックの祝日。国民の祝日。 |

| 10月5日 | 共和国設立記念日 | Implantação da República | 1910年のポルトガル第一共和政樹立記念日。国民の祝日。 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Dia de Todos os Santos | カトリックの祝日。国民の祝日。 |

| 12月1日 | 独立回復記念日 | Restauração da Independência | 1640年のスペインからの独立回復記念日。国民の祝日。 |

| 12月8日 | 無原罪の御宿り | Imaculada Conceição | カトリックの祝日。国民の祝日。 |

| 12月25日 | クリスマス | Natal | キリストの降誕を祝う日。国民の祝日。 |

これらの国民の祝日に加え、各都市や地域には守護聖人を祝う独自の祭り(festas popularesフェスタス・ポプラレスポルトガル語)がある。特に6月は「聖人たちの月」とされ、リスボンの聖アントニオ祭(6月12-13日)、ポルトの聖ジョアン祭(6月23-24日)、聖ペドロ祭(6月29日)などが有名で、街頭でのパレード、音楽、踊り、伝統料理(特にイワシの炭火焼き)などで賑わう。これらの祭りは、地域社会の結束を強め、伝統文化を次世代に伝える重要な役割を担っている。