1. 概要

シリアは、西アジアのレバント地方に位置する共和制国家である。地中海東岸に面し、北にトルコ、東にイラク、南にヨルダン、南西にイスラエル実効支配地およびレバノンと国境を接する。首都はダマスカスであり、世界で最も古くから継続して人が居住している都市の一つとされる。国土は肥沃な平野、高い山脈、そして砂漠地帯から成り、多様な民族集団と宗教集団が共存している。主要民族はアラブ人であり、イスラム教スンナ派が最大の宗教集団である。

「シリア」という名称は歴史的に、現在の国境を越えた広範な地域、すなわちレバント全体(アラビア語ではアッシャーム الشامアッシャームアラビア語 と呼ばれる)を指す言葉であった。現代のシリア国家の領域には、紀元前3千年紀のエブラ文明を含む、数多くの古代王国や帝国の遺跡が存在する。イスラム時代には、ダマスカスはウマイヤ朝の首都となり、その後エジプトのマムルーク朝における州都として栄えた。

20世紀半ば、オスマン帝国による数百年の支配と、第一次世界大戦後のフランスによる委任統治を経て、現代のシリア国家が成立した。1945年には国際連合の原加盟国として名目上の独立を達成し、1946年4月のフランス軍撤退により実質的な独立を果たした。独立後のシリアは政情不安が続き、1949年から1971年にかけて頻繁なクーデターが発生した。1958年にはエジプトと一時的に統合しアラブ連合共和国を結成したが、1961年のクーデターで解消された。

1963年のクーデターでバアス党が政権を掌握し、一党独裁体制を確立した。1963年から2011年まで戒厳令が敷かれ、国民の憲法上の権利は事実上停止された。党内の権力闘争を経て、1970年にハーフィズ・アル=アサドが権力を掌握し、彼の一族を中心とする世襲的独裁体制を築いた。2000年にハーフィズが死去すると、息子のバッシャール・アル=アサドが後を継いだ。

2011年のアラブの春以降、シリアは多角的な内戦に突入し、多くの国が様々な形で関与した。これにより深刻な難民危機が発生し、600万人以上が国外へ避難したとされる。2014年から2015年にかけてISILが急速に台頭し広大な地域を支配したが、多国籍軍の介入により2017年にはその支配領域は大幅に縮小した。その後、シリア暫定政府、シリア救国政府、ロジャヴァといった複数の政治勢力がアサド政権に対抗して国内に影響力を持った。

2024年後半、反体制派連合による大規模な攻勢が行われ、首都ダマスカスが陥落し、アサド政権は崩壊した。現在は暫定政府による統治が行われている。

2. 国名

シリアの公式国名はシリア・アラブ共和国(الجمهورية العربية السوريةアル=ジュムフーリーヤ・アル=アラビーヤ・アッ=スーリーヤアラビア語)である。通称はシリア(سُورِيَاスーリヤーアラビア語、または سُورِيَةスーリヤアラビア語)。

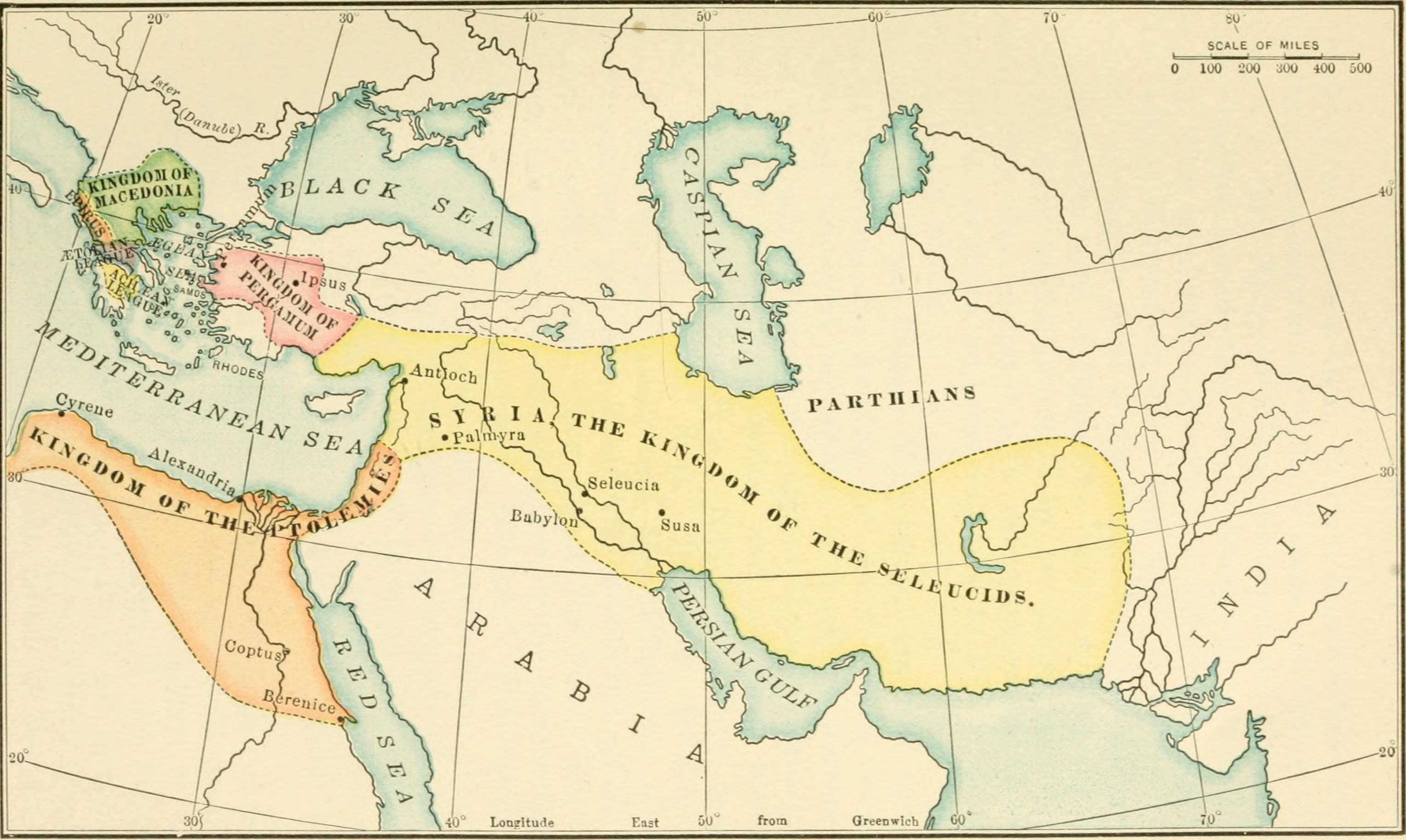

「シリア」という名称の語源は、紀元前8世紀のルウィ語の「Sura/iスラ/イluw」および、そこから派生した古代ギリシャ語の「Σύριοιシリオイ現代ギリシア語」または「Σύροιシロイ現代ギリシア語」に由来するという説が複数の資料で示されている。これらの語は元々、メソポタミア北部(現在のイラクおよびシリア北東部)の「アッシュール」(アッシリア)を指していた。しかし、セレウコス朝(紀元前323年 - 紀元前150年)以降、この用語はレバント地方全体にも適用されるようになり、ギリシャ人はメソポタミアのアッシリア人とレバントのアラム人を区別せずにこの呼称を用いた。現代の学術界では、ギリシャ語の「シリア」が、アッカド語の「Aššurアッシュールアッカド語」に最終的に由来する類語「Ἀσσυρίαアッシリア現代ギリシア語」と関連しているという説が有力である。このギリシャ語名は、紀元前8世紀のチネキョイ碑文に記録されているフェニキア語の「ʾšrアッシュールフェニキア語」や「ʾšrymアッシリア人フェニキア語」に対応すると考えられている。

この言葉が指す地域は時代とともに変化してきた。古典古代において、シリアは地中海の東端に位置し、南はアラビア、北は小アジアに挟まれ、内陸部にはイラクの一部を含んでいた。その北東の境界は不確かで、大プリニウスは西から東へ順にコンマゲネ、ソフェネ、アディアベネを含むと記述している。しかし、プリニウスの時代までには、この広大なシリア地域はローマ帝国の下でいくつかの属州(ただし政治的には互いに独立)に分割されていた。これには、最も南西に位置するユダヤ属州(後に紀元135年にパレスティナと改名)、現在のレバノン、ダマスカス、ホムス地域に相当するフォエニケ属州(紀元194年設置)、そしてエレウテリス川以南のコエレ・シリア(「窪地シリア」)が含まれていた。

アラビア語では、この地域は伝統的に「アッシャーム」(الشامアッシャームアラビア語)と呼ばれてきた。

国名の変遷は以下の通りである。

- 1930年 - 1958年: シリア共和国

- 1958年 - 1961年: アラブ連合共和国(エジプトと統合)

- 1961年 - 2024年: シリア・アラブ共和国(バアス党政権時代)

- 2024年 - 現在: シリア・アラブ共和国(暫定政府、国名は維持されているが国旗・国章などは暫定的なものとなっている)

3. 歴史

シリアの歴史は、古代文明の興亡から現代の複雑な政治状況に至るまで、数千年にも及ぶ。この地域は地理的に重要な交差点に位置するため、多くの民族や文明が影響を与え合ってきた。古代にはエブラ王国やマリ王国が栄え、アッシリア、バビロニア、ペルシア、マケドニア、ローマ、東ローマといった大国の支配を経験した。中世にはイスラム勢力の支配下に入り、ウマイヤ朝の首都ダマスカスはイスラム世界の中心の一つとなった。その後、十字軍の侵攻、モンゴル帝国の襲来、マムルーク朝の支配を経て、16世紀からはオスマン帝国の支配下に入った。第一次世界大戦後、フランスの委任統治領となり、第二次世界大戦を経て独立を達成した。独立後はクーデターが頻発し、バアス党政権による長期独裁、そして2011年からの内戦とアサド政権崩壊へと至る激動の現代史を経験している。

3.1. 古代

シリア地域における人類の定住は古く、紀元前11千年紀頃にはナトゥフ文化の人々が定住を開始した。ここは新石器時代文化(PPNA)の中心地の一つとなり、農耕や牧畜が始まった。テル・カラメル遺跡では紀元前10650年に遡る円形の石塔が発見されており、これは世界最古級の石造建築物とされる。続くPPNB期には、ムレイベット文化の長方形の家屋が見られるようになる。この時代の人々は石や石膏、焼石灰で作られた容器を使用し、アナトリア産の黒曜石の道具の発見は初期の交易の証拠となる。ハムカルやエマルといった古代都市は、新石器時代後期から青銅器時代にかけて重要な役割を果たした。考古学者たちは、シリアの文明が地球上で最も古いものの一つであり、おそらくメソポタミア文明に次ぐものであることを示している。

この地域で記録に残る最も初期の固有文明は、現在のイドリブ県近郊にあったエブラ王国である。エブラは紀元前3500年頃に建国されたと考えられ、メソポタミアのシュメール、アッシリア、アッカドといった諸国や、北西の小アジアのフルリ人やハッティ人との交易を通じて徐々に国力を増していった。発掘調査で発見されたファラオからの贈り物は、エブラと古代エジプトとの接触を裏付けている。シリアからの最古の文書の一つは、エブラの宰相イブリウムとアバルサルと呼ばれる王国との間で交わされた紀元前2300年頃の交易協定である。学者はエブラ語を、アッカド語に次いで知られる最古の書記セム語の一つと考えており、最近の分類では東セム語に属し、アッカド語と密接に関連していることが示されている。エブラはマリとの長い戦争で弱体化し、紀元前23世紀前半にアッカドのサルゴンとその孫ナラム・シンの征服により、シリア全土はメソポタミアのアッカド帝国の一部となった。

紀元前21世紀までには、フルリ人がシリア北東部に定住し、その他の地域はアムル人が支配した。シリアは、アッシリア・バビロニアの隣人たちから「アムル(アムル人)の地」と呼ばれた。北西セム語派のアムル語は、カナン語派の中で最も早くに記録された言語である。マリはこの時期に再興したが、バビロンのハンムラビによって征服された。ウガリットもこの頃、紀元前1800年頃に現在のラタキア近郊で興った。ウガリット語はカナン諸語に緩やかに関連するセム語であり、世界最古のアルファベットと考えられているウガリット文字を発展させた。ウガリット王国は、紀元前12世紀に海の民として知られるインド・ヨーロッパ語族の侵略者によって破壊されるまで存続した。これは青銅器時代の崩壊として知られる出来事の一部である。

アレッポとダマスカスは、世界で最も古くから継続して人が居住している都市の一つである。ヤムハド(現代のアレッポ)は2世紀にわたりシリア北部を支配したが、シリア東部は紀元前19世紀から18世紀にかけて、アムル人のシャムシ・アダド1世王朝が支配する古アッシリア帝国や、アムル人によって建国されたバビロニア帝国に占領されていた。ヤムハドはマリの粘土板において近東最強の国家と記述され、ハンムラビよりも多くの属国を有していた。ヤムハドはアララハ、カトナ、フルリ人の諸国家、そしてバビロンとの国境に至るユーフラテス川流域に権威を及ぼした。ヤムハド軍は遠くエラム(現代のイラン)国境のデルまで遠征した。ヤムハドはエブラとともに、紀元前1600年頃に小アジアのヒッタイトによって征服・破壊された。この時代から、シリアはヒッタイト帝国、ミタンニ王国、エジプト帝国、中アッシリア帝国、そしてより影響力の小さかったバビロニアといった様々な外国勢力の戦場となった。エジプトは当初南部の多くを占領し、ヒッタイトとミタンニは北部の多くを占領したが、最終的にアッシリアが優勢となり、ミタンニ王国を滅ぼし、ヒッタイトとバビロニアが以前保持していた広大な領土を併合した。

紀元前14世紀頃、半遊牧民のステ人(東方のバビロニアと衝突して敗北)や、以前のアムル人を吸収した西セム語派のアラム人など、様々なセム系民族がこの地域に現れた。彼らもまた、アッシリアとヒッタイトに数世紀にわたり従属させられた。エジプト人はシリア西部の支配をめぐってヒッタイトと戦い、紀元前1274年のカデシュの戦いで戦闘は頂点に達した。西部は紀元前1200年頃にヒッタイト帝国が滅亡するまでその一部であり続けたが、シリア東部は大部分が中アッシリア帝国の一部となり、アッシリアはティグラト・ピレセル1世(紀元前1114年 - 紀元前1076年)の治世中に西部の多くも併合した。

紀元前11世紀後半にヒッタイトが滅亡しアッシリアが衰退すると、アラム人の部族が内陸部の多くを支配し、ビート・バヒアニ、アラム・ダマスカス、ハマー、アラム・レホブ、アラム・ナハライム、ルハティなどの国家を建国した。この時点から、この地域はアラムまたはアラメアとして知られるようになった。また、セム系アラム人とインド・ヨーロッパ系ヒッタイトの残存勢力との融合も起こり、アラム(シリア)中北部と小アジア(現代のトルコ)中南部を中心に、パリスティン、カルケミシュ、サマルなど、多くのシロ・ヒッタイト国家群が建国された。

カナン語派に属するフェニキア人として知られる集団は、紀元前13世紀からシリア沿岸部(およびレバノン、パレスチナ北部)を支配するようになり、アムリト、シミュラ、アルワド、アラブ・アル=ムルク(パルトス)、ラミタ、テル・スカス(シュクシ)などの都市国家を建設した。これらの沿岸地域から、彼らは最終的に地中海全域に影響力を広げ、マルタ、シチリア、イベリア半島、北アフリカ沿岸に植民地を建設し、最も重要なものとして紀元前9世紀にカルタゴという主要な都市国家を建国した。カルタゴは後にはるかに大きな帝国の中核となり、共和政ローマと競合することになる。

シリアと近東の西半分は、広大な新アッシリア帝国(紀元前911年 - 紀元前605年)の支配下に入った。アッシリア人は帝国アラム語を帝国のリングワ・フランカとして導入した。この言語は、紀元7世紀から8世紀のイスラム教徒による征服後までシリアと近東全域で支配的な言語であり続け、キリスト教普及の媒体となった。アッシリア人はシリアとレバノンの植民地をエビル・ナリと名付けた。アッシリアの支配は、アッシリア人が一連の過酷な内戦で著しく弱体化した後、メディア人、バビロニア人、カルデア人、ペルシア人、スキタイ人、キンメリア人の攻撃を受けて終焉を迎えた。アッシリアの衰退期には、スキタイ人がシリアの多くを荒廃させ略奪した。アッシリア軍の最後の抵抗は、紀元前605年にシリア北部のカルケミシュで行われた。アッシリア帝国に続いて新バビロニア帝国(紀元前605年 - 紀元前539年)が成立した。この期間、シリアはバビロニアと、かつてのアッシリアの植民地であったエジプトとの戦場となった。バビロニア人は、アッシリア人の親族と同様に、エジプトに対して勝利を収めた。

3.2. 古典古代

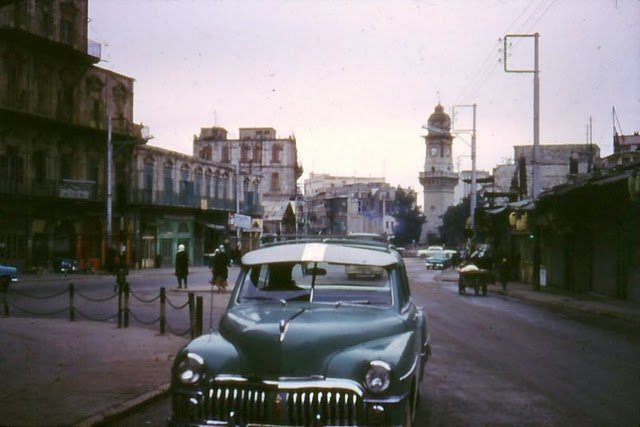

この時代、シリアはヘレニズム文化の影響を強く受け、セレウコス朝の重要な拠点となり、その後ローマ帝国の属州として繁栄した。アンティオキア、パルミラ、ボストラ、アパメアといった都市が建設・発展し、シルクロードなどの交易路の要衝として栄えた。ユダヤ教や初期キリスト教もこの地で広まった。

現代のシリアを構成する土地は新バビロニア帝国の一部であり、紀元前539年にキュロス2世率いるアケメネス朝ペルシアによって併合された。アケメネス朝ペルシアは、帝国アラム語を帝国の外交言語の一つとして維持し、アラム/シリアの新サトラップ(州)であるエビル=ナリというアッシリア名も保持した。紀元前330年頃、アレクサンドロス大王が統治するマケドニア王国によってシリアは征服され、その後セレウコス朝(紀元前323年 - 紀元前64年)のコエレ・シリア州となった。セレウコス朝の王たちは自らを「シリア王」と称し、紀元前240年からはアンティオキアが首都となった。このようにして、この地域に「シリア」という名前を導入したのはギリシャ人であった。元々はメソポタミア北部(イラク)の「アッシリア」をインド・ヨーロッパ語風に訛ったものであったが、ギリシャ人はこの用語をアッシリア自体だけでなく、何世紀にもわたってアッシリアの支配下にあった西方の土地をも指すために使用した。したがって、グレコ・ローマン世界では、シリアのアラム人と東方のメソポタミア(現在のイラク)のアッシリア人の両方が「シリア人」または「シリアック人」と呼ばれたが、これらは実際には別個の民族であり、この混同は現代まで続くことになる。最終的に、セレウコス朝シリア南部のいくつかの部分は、ヘレニズム帝国の緩やかな崩壊に伴い、ユダヤ人のハスモン朝によって奪取された。

紀元前83年、アルメニア王ティグラネス2世の征服により、シリアは短期間アルメニアの支配下に入り、シリアの人々は彼をセレウコス朝やローマ人からの救世主として歓迎した。しかし、ローマ帝国の将軍ポンペイウスがシリアに進軍し、アンティオキアを占領、紀元前64年にシリアをローマの属州としたことで、20年間続いたアルメニアによるこの地域の支配は終焉を迎えた。シリアはローマの支配下で繁栄し、シルクロード沿いの戦略的な位置にあったため、莫大な富と重要性を持ち、ローマとペルシアの対抗勢力の戦場となった。ローマ帝国は属州の統治のために壮大なインフラを整備し、ボストラのような都市には今日まで残るローマ劇場が建設された。また、ダマスカスにはユピテル神殿のような巨大な宗教建築も築かれた。

2世紀には、シリア北部にアラム語を話す豊かで時に強力な先住民王国、パルミラが興った。パルミラ人は交易網を確立し、この都市をローマ帝国で最も裕福な都市の一つにした。3世紀後半、パルミラ王オダエナトゥスはペルシア皇帝シャープール1世を破り、ローマ東方全域を支配した。彼の後継者であり未亡人であったゼノビアはパルミラ帝国を建国し、エジプト、シリア、パレスチナ、小アジアの大部分、ユダヤ、レバノンを短期間征服したが、273年に最終的にローマの支配下に置かれた。アパメアのような都市も、その戦略的な位置と豊かな農業生産により、ローマ帝国下で繁栄を極めた商業中心地であった。

メソポタミア北部のアッシリア系王国アディアベネは、10年から117年にかけてシリア北東部の一部を支配したが、その後ローマに征服された。アラム語は、ローマ領ブリタニアのハドリアヌスの長城のような遠隔地でも発見されており、アルベイアの砦跡地にはパルミラからの移住者が書いた碑文が残っている。シリアの支配権は、ローマ帝国の分裂に伴い、ローマ人から東ローマ帝国(ビザンツ帝国)へと移った。

東ローマ帝国の全盛期におけるシリアの大部分がアラム語を話す人口は、おそらく19世紀まで再び超えられることはなかった。7世紀のアラブ・イスラム教徒による征服以前は、人口の大部分はアラム人であったが、シリアにはギリシャ人やローマ人の支配階級も居住し、アッシリア人は依然として北東部に、フェニキア人は沿岸部に住んでいた。ユダヤ人やアルメニア人のコミュニティも主要都市に存在し、ナバテア人やラフム朝やガッサーン朝のようなイスラム以前のアラブ人はシリア南部の砂漠地帯に住んでいた。シリアのキリスト教が主要な宗教として定着していたが、ユダヤ教、ミトラ教、マニ教、グレコ・ローマン宗教、カナン人の宗教、メソポタミアの宗教を信仰する人々も依然として存在した。シリアの広大で繁栄した人口は、特に西暦2世紀から3世紀にかけて、シリアをローマおよび東ローマの属州の中で最も重要なものの一つにした。

シリア人はセウェルス朝時代にかなりの権力を持っていた。この一族の女家長であり、皇帝セプティミウス・セウェルスの妻としてローマ皇后となったのは、エメサ(現在のホムス)出身のシリア人ユリア・ドムナであり、彼女の一族は神エル・ガバルの神権を世襲で保持していた。彼女の大甥たちもまたシリア出身のアラブ人で、ローマ皇帝となり、最初はヘリオガバルス、二番目は彼のいとこアレクサンデル・セウェルスであった。もう一人のシリア出身のローマ皇帝はフィリップス・アラブス(マルクス・ユリウス・フィリップス)であり、彼はアラビア・ペトラエア属州で生まれた。彼は244年から249年まで皇帝であり、3世紀の危機の間に短期間統治した。彼の治世中、彼は故郷のフィリッポポリス(現在のシャハバ)に焦点を当て、都市を改善するための多くの建設プロジェクトを開始したが、そのほとんどは彼の死後に中止された。

シリアはキリスト教の歴史において重要な意味を持つ。タルソスのサウロ、より知られる名では使徒パウロは、ダマスカスへの道で回心し、古代シリアのアンティオキアのキリスト教会における重要な人物として現れた。

3.3. 中世

イスラム教の勃興と共に、7世紀にはアラブ・イスラム勢力がシリアを征服し、ウマイヤ朝(661年-750年)の時代にはダマスカスが帝国の首都となり、広大なイスラム帝国の中心として栄えた。この時代に建設されたウマイヤド・モスクはイスラム建築の傑作の一つである。

その後、アッバース朝、トゥールーン朝、イフシード朝、ハムダーン朝などの支配を経て、十字軍の侵攻を受け一部地域は十字軍国家の支配下に入った。12世紀後半にはサラーフッディーン(サラディン)率いるアイユーブ朝がシリアの大部分を統一した。13世紀にはモンゴル帝国軍が侵攻しアレッポやダマスカスを占領したが、エジプトのマムルーク朝がこれを撃退し、シリアはマムルーク朝の支配下に入った。この時代、モンゴル軍とマムルーク軍の間でホムスの戦いのような激しい戦闘が繰り広げられた。1400年にはティムールが侵攻し、再び大きな被害を受けた。

イスラム教の預言者ムハンマドがシリアの人々と初めて接触したのは、626年7月のドゥーマト・アル=ジャンダル侵攻の際であった。この時ムハンマドは、一部の部族が略奪に関与しマディーナ攻撃を準備しているという情報を受け、信徒にドゥーマ侵攻を命じた。ウィリアム・モンゴメリー・ワットは、一次資料ではあまり注目されていないものの、これはムハンマドが当時命じた最も重要な遠征であったと主張している。ドゥーマト・アル=ジャンダルはマディーナから804670 m (500 mile)の距離にあり、ワットによれば、シリアへの通信やマディーナへの物資供給が中断される可能性以外に、ムハンマドに対する直接的な脅威はなかったという。ワットは「ムハンマドが既に彼の死後に起こったような拡大をいくらか構想していたと考えるのは魅力的である」とし、彼の軍隊の迅速な行軍は「それを聞いたすべての人々に感銘を与えたに違いない」と述べている。ウィリアム・ミュアもまた、ムハンマドが1,000人の兵を率いてシリアの境界に到達し、遠方の部族が彼の名を知るようになったこと、そしてムハンマドの政治的視野が広がったことから、この遠征は重要であったと考えている。

640年までに、シリアはハリド・イブン・アル=ワリド率いる正統カリフ軍によって征服された。7世紀半ば、ウマイヤ朝は帝国の首都をダマスカスに置いた。ウマイヤ朝後期には、主に全体主義、汚職、そしてその結果としての革命により、国の力は衰退した。ウマイヤ朝は750年にアッバース朝によって打倒され、アッバース朝は帝国の首都をバグダードに移した。ウマイヤ朝の支配下で公用語となったアラビア語は、東ローマ帝国時代のギリシャ語とアラム語に取って代わり、支配的な言語となった。887年、エジプトを拠点とするトゥールーン朝がアッバース朝からシリアを併合し、その後エジプトを拠点とするイフシード朝、そしてサイフ・アッ=ダウラによってアレッポで建国されたハムダーン朝に取って代わられた。

1098年から1189年にかけての十字軍の時代、シリアの一部はフランス、イギリス、イタリア、ドイツの領主によって支配され、総称して十字軍国家として知られた。その中でシリアにおける主要なものはアンティオキア公国であった。沿岸の山岳地帯は、ニザール派イスマーイール派、いわゆる暗殺教団によって一部占領されており、彼らは十字軍国家と断続的な対立と休戦を繰り返していた。後に「ニザール派が新たなフランク人の敵意に直面した際、彼らはアイユーブ朝から時宜を得た援助を受けた」。1世紀にわたるセルジューク朝の支配の後、シリアは大部分がクルド人解放者サラーフッディーン(サラディン)、エジプトのアイユーブ朝の創始者によって征服された(1175年-1185年)。アレッポは1260年1月にフレグ率いるモンゴル軍に陥落し、ダマスカスは3月に陥落したが、その後フレグは後継者争いに対処するため中国に戻らざるを得なくなり、攻撃を中断した。

数ヶ月後、マムルーク朝軍がエジプトから到着し、ガリラヤでのアイン・ジャールートの戦いでモンゴル軍を破った。マムルーク朝の指導者バイバルスはダマスカスを州都とした。彼が死ぬと、権力はカラーウーンに握られた。その間、スンクル・アル=アシュカルという名の太守がダマスカス支配を宣言しようとしたが、1280年6月21日にカラーウーンに敗れ、シリア北部に逃亡した。モンゴル人の女性と結婚していたアル=アシュカルはモンゴル人に助けを求めた。イルハン朝のモンゴル軍は1280年10月にアレッポを占領したが、カラーウーンはアル=アシュカルを説得して味方に引き入れ、1281年10月29日の第二次ホムスの戦いでモンゴル軍と戦い、マムルーク朝が勝利した。

1400年、テュルク・モンゴルの征服者ティムールがシリアに侵攻し、アレッポを略奪し、マムルーク朝軍を破った後ダマスカスを占領した。都市の住民は虐殺され、職人だけがサマルカンドへ強制移住させられた。ティムールはアッシリア系キリスト教徒住民を虐殺し、その数を大幅に減少させた。15世紀末までに、ヨーロッパから極東への海路の発見により、シリアを経由する陸路の交易路の必要性は薄れた。

3.4. オスマン帝国時代

1516年から第一次世界大戦終結まで、シリアはオスマン帝国の支配下に置かれた。オスマン帝国時代、ダマスカスはメッカ巡礼の中継地として重要性を持ち、多様な民族・宗教集団がミッレト制の下で一定の自治を享受した。19世紀にはエジプトのイブラーヒーム・パシャによる一時的な占領や、タンジマート改革による行政区分の再編が行われた。

第一次世界大戦中、オスマン帝国は中央同盟国として参戦し敗北。この戦争中、アルメニア人虐殺やアッシリア人虐殺が発生し、シリアのデリゾールはその終着地の一つとなった。戦後、サイクス・ピコ協定に基づき、シリアはフランスの勢力圏とされた。

1516年、オスマン帝国はエジプトのマムルーク朝に侵攻し、シリアを征服して帝国に編入した。オスマン帝国の体制は、トルコ人がクルアーンの言語としてアラビア語を尊重し、信仰の擁護者としての役割を受け入れたため、シリア人にとって burdensome(負担の大きい)ものではなかった。ダマスカスはメッカへの主要な中継地となり、その結果、ハッジで通過する無数の巡礼者による恩恵のため、イスラム教徒にとって神聖な性格を帯びるようになった。

オスマン帝国の行政は、平和的共存につながる体制に従った。アラブ人シーア派、アラブ人スンナ派、シリア正教会、ギリシャ正教、マロン派キリスト教徒、アッシリア系キリスト教徒、アルメニア人、クルド人、ユダヤ人といった各民族・宗教的少数派は、それぞれミッレト(宗教共同体)を構成した。各共同体の宗教指導者は、すべての身分法を管理し、特定の民事機能も果たした。

1831年、エジプトのイブラーヒーム・パシャは帝国への忠誠を放棄し、オスマン帝国領シリアを蹂躙してダマスカスを占領した。彼の短期間の支配は、この地域の人口構成と社会構造を変えようと試みた。彼は何千人ものエジプト人村民をシリア南部の平野に移住させ、ヤッファを再建し、そこにエジプトの退役軍人を定住させて地域の中心地にしようとし、農民やドゥルーズ人の反乱を鎮圧し、非忠誠的な部族民を追放した。しかし、1840年までには、彼はこの地域をオスマン帝国に返還せざるを得なくなった。1864年からは、タンジマート改革がオスマン帝国領シリアに適用され、アレッポ、ゾル、ベイルート、ダマスカスの各州(ヴィライェト)が設置された。レバノン山脈ムタッサルリフ領が創設され、その後まもなくエルサレム・ムタッサルリフ領が別個の地位を与えられた。

第一次世界大戦中、オスマン帝国は中央同盟国として参戦した。最終的に敗北し、近東全域の支配権をイギリス帝国とフランス植民地帝国に失った。紛争中、オスマン帝国とその同盟国によって、先住民キリスト教徒に対するジェノサイドがアルメニア人虐殺とアッシリア人虐殺(サイフォ)の形で行われ、オスマン帝国領シリアのデリゾールがこれらの死の行進の最終目的地となった。第一次世界大戦の最中、二人の連合国外交官(フランス人フランソワ・ジョルジュ=ピコとイギリス人マーク・サイクス)は、1916年のサイクス・ピコ協定において、戦後のオスマン帝国をそれぞれの勢力圏に分割することに密かに合意した。当初、二つの領土はヨルダンからイランまでほぼ直線に引かれた国境線で隔てられていた。しかし、戦争終結直前にモースル地域で石油が発見されたため、1918年にフランスと再度交渉が行われ、この地域はイギリスの勢力圏(後のイラク)に割譲されることになった。中間にあるゾル州の運命は不明確なままであり、アラブ民族主義者による占領の結果、シリアに編入された。この国境は、1920年にシリアが国際連盟の委任統治領となった際に国際的に承認され、今日まで変更されていない。

3.5. フランス委任統治領

第一次世界大戦後、シリアはフランスの委任統治領となった。1920年には短命のシリア・アラブ王国が設立されたが、フランス軍によって解体された。フランスの統治に対し、1925年にはスルタン・アル=アトラシュ率いる大シリア反乱が勃発したが鎮圧された。1936年には独立条約が交渉されたが、フランス議会の批准を得られず発効しなかった。第二次世界大戦中の1941年、イギリスと自由フランス軍がシリアを占領し、戦後の1946年4月にフランス軍は完全に撤退し、シリアは実質的な独立を達成した。

1920年、ハーシム家のファイサル1世の下で短命な独立シリア・アラブ王国が設立された。しかし、彼のシリア支配はマイサッルーンの戦いの後、わずか数ヶ月で終焉を迎えた。その年の後半、サンレモ会議が国際連盟にシリアをフランスの委任統治下に置くことを提案した後、フランス軍がシリアを占領した。グロー将軍は、秘書のド・ケによれば、二つの選択肢を持っていた。「まだ存在しないシリア国家を建設する...それを依然として分断している亀裂を平滑化することによって」あるいは「これらの分断が生み出す、我々の仲裁を必要とするすべての現象を育成し維持する」。ド・ケは「後者の選択肢だけが私に関心があると言わねばならない」と付け加えた。これがグローが行ったことであった。

1925年、スルタン・アル=アトラシュはドゥルーズ山地で勃発し、シリア全土とレバノンの一部を巻き込んだ大シリア反乱を主導した。アル=アトラシュはフランス軍に対していくつかの戦いで勝利を収め、特に1925年7月21日のアル=カフルの戦い、1925年8月2日-3日のアル=マズラアの戦い、そしてサルハド、アル=ムサイフィラ、スウェイダの戦いが有名である。フランスはモロッコとセネガルから数千の軍隊を派遣し、多くの都市を奪還したが、抵抗は1927年春まで続いた。フランスはアル=アトラシュに死刑を宣告したが、彼は反乱軍とともにトランスヨルダンに逃亡し、最終的に恩赦された。彼はシリア・フランス条約締結後の1937年にシリアに帰国した。

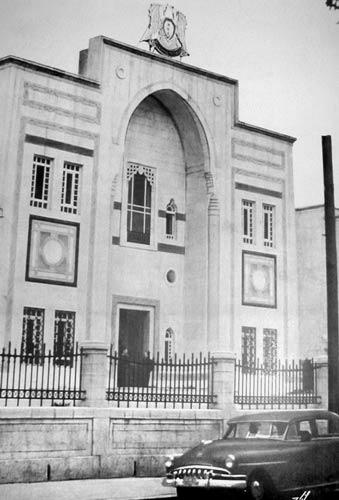

シリアとフランスは1936年9月に独立条約を交渉し、ハーシム・アル=アターシーが近代シリア共和国の最初の化身の下で選出された初代大統領となった。しかし、フランス議会が批准を拒否したため、この条約は発効しなかった。第二次世界大戦中の1940年にフランスが陥落すると、シリアはヴィシー・フランスの支配下に入ったが、1941年7月のシリア・レバノン戦役でイギリスと自由フランス軍が占領した。シリアの民族主義者とイギリスからの継続的な圧力により、フランスは1946年4月に軍隊を撤退させ、国を委任統治期間中に形成された共和政府の手に委ねた。

3.6. 独立以降

独立から1960年代後半にかけて、シリアの政治は激動の時代であった。クーデターが頻発し、エジプトとのアラブ連合共和国結成(1958年-1961年)といった試みもあったが長続きしなかった。1963年にはバアス党がクーデターで政権を掌握し、その後党内抗争を経て1970年にハーフィズ・アル=アサドが権力を確立、長期独裁体制を築いた。2000年に息子のバッシャール・アル=アサドが政権を継承したが、2011年のアラブの春を機に大規模な内戦が勃発。アサド政権はロシアやイランの支援を受けて反体制派と戦ったが、2024年後半の反体制派の攻勢により政権は崩壊し、現在は暫定政府による統治が行われている。

3.6.1. 初期共和国と政治的混乱 (1946年-1958年)

1948年5月、シリア軍は他のアラブ諸国とともにパレスチナに侵攻し、直ちにユダヤ人入植地を攻撃した。シュクリー・アル=クーワトリー大統領は前線の部隊に対し、「シオニストを破壊せよ」と指示した。この侵攻の目的はイスラエル国家の樹立を阻止することであった。この目的のため、シリア政府は元ナチス党員(親衛隊の元隊員数名を含む)を積極的に登用し、軍隊と軍事情報能力を増強した。この戦争での敗北は、フスニー・アッ=ザイーム大佐による1949年3月のクーデターを引き起こすいくつかの要因の一つとなり、これは第二次世界大ชน後のアラブ世界における最初の軍事クーデターとされている。これに続いてすぐにサーミー・アル=ヒンナーウィー大佐による別のクーデターが起こり、彼は同年のうちにアディーブ・アッ=シーシャクリー大佐によって速やかに失脚させられた。シーシャクリーは最終的に多党制を完全に廃止したが、1954年のクーデターで失脚し、議会制が復活した。しかし、この時までに権力はますます軍部と治安機関に集中していた。議会制度の弱さと経済運営の失敗は不安を引き起こし、ナセル主義やその他のイデオロギーの影響力を増大させた。様々なアラブ民族主義、シリア民族主義、そして社会主義運動にとって肥沃な土壌があり、これらは社会の不満分子を代表していた。特筆すべきは、急進的な改革を要求した宗教的少数派が含まれていたことである。

1956年11月、スエズ危機の直接的な結果として、シリアはソビエト連邦と協定を結んだ。これにより、軍事装備と引き換えに共産主義の影響力が政府内に足がかりを得た。その後、トルコはシリアの軍事技術力の向上を懸念するようになった。シリアがイスケンデルンを奪還しようとする可能性がありそうに思われたからである。国連での激しい議論だけが戦争の脅威を軽減した。

3.6.2. アラブ連合共和国 (1958年-1961年)

1958年2月1日、シリアのシュクリー・アル=クーワトリー大統領とエジプトのガマール・アブドゥル=ナーセルは、エジプトとシリアの統合を発表し、アラブ連合共和国を樹立した。これにより、シリアのすべての政党および共産主義者は公然たる活動を停止した。一方、党の劣勢と連合の脆弱性の高まりを憂慮したバアス党のシリア人将校グループは、秘密の軍事委員会を結成することを決定した。その初期メンバーは、ムハンマド・ウムラーン中佐、サラーフ・ジャディード少佐、そしてハーフィズ・アル=アサド大尉であった。シリアは、1961年のクーデター後にエジプトとの連合から離脱し、政治的統合を終結させた。

この時期に導入された農地改革は、農業労働者と地主の関係を規定する法律、私有地および国有地の所有と利用を規定し農民の経済組織を指導する法律、そして国家管理下で農業生産を再編する措置という、相互に関連する3つのプログラムで構成されていた。土地所有の不平等が著しかったにもかかわらず、これらの改革は1958年から1961年にかけて、独立以来のシリア史上どの改革よりも土地再分配において大きな進展をもたらした。最初に可決された法律(法律134号、1958年9月4日可決)は、農民の動員と農民の権利拡大への懸念に対応するものであった。これは、地主に対する小作人や農業労働者の立場を強化することを目的としていた。この法律は労働社会省の創設につながり、同省は特に女性と青少年の労働条件を規制し、労働時間を設定し、有給労働者の最低賃金と小作人の収穫の公平な分配の原則を導入する新しい法律の施行を発表した。さらに、地主に書面および口頭の契約を尊重する義務を負わせ、団体交渉を確立し、労働者災害補償、健康、住居、および雇用サービスに関する規定を含んでいた。法律134号は労働者を厳密に保護するためだけに設計されたものではなく、地主が独自の組合を結成する権利も認めていた。

3.6.3. バアス党政権 (1963年-2024年)

1961年のクーデター後の不安定は、1963年3月8日のバアス党クーデターで頂点に達した。この政権奪取は、ミシェル・アフラクとサラーフッディーン・アル=ビータールが率いるアラブ社会主義バアス党のメンバーによって画策された。新しいシリア内閣はバアス党員によって支配された。1963年の軍事委員会による政権掌握から2024年の政権崩壊まで、バアス党はシリアを全体主義的と頻繁に評される独裁体制下で統治したが、一部の学者はこの記述を否定している。バアス党は、国の政治、教育、文化、宗教を支配し、強力なムハーバラート(秘密警察)を通じて市民社会のあらゆる側面を監視した。シリア軍と秘密警察はバアス党機構と統合され、政権によって伝統的な文民および軍事エリートが粛清された後であった。

1963年のバアス党クーデターは、現代シリア史における「急進的な断絶」を示し、その後バアス党は国力を独占して一党独裁制を確立し、その国家イデオロギーを強制することによって社会政治秩序を形成した。1966年2月23日、ネオ・バアス党軍事委員会はバアス党古参派(アフラクとビータール)に対する党内反乱を実行し、アミーン・アル=ハーフィズ大統領を投獄し、3月1日に地域主義的で文民のバアス党政府を指名した。ヌレッディーン・アル=アターシーが名目上の国家元首となったが、サラーフ・ジャディードが1966年から1970年11月までシリアの実質的な支配者であり、その時当時国防大臣であったハーフィズ・アル=アサドによって失脚させられた。

このクーデターは、元々の汎アラブ・バアス党内の分裂につながった。一つはイラク主導のバアス運動(1968年から2003年までイラクを統治)、もう一つはシリア主導のバアス運動が確立された。1967年前半、シリアとイスラエルの間には低強度の戦争状態が存在した。非武装地帯におけるイスラエルの土地耕作をめぐる紛争は、戦前の4月7日のイスラエルとシリアの空中衝突につながった。エジプトとイスラエルの間で第三次中東戦争が勃発すると、シリアも参戦しイスラエルを攻撃した。戦争の最終日、イスラエルはシリアに注意を向け、48時間足らずでゴラン高原の3分の2を占領した。この敗北は、ジャディードとアサドの間で次に取るべき措置について分裂を引き起こした。党機構を支配するジャディードと軍を支配するアサドの間で意見の相違が生じた。ヨルダン内戦(「黒い九月事件」としても知られる)中のヤセル・アラファト率いるパレスチナ解放機構を支援するために派遣されたシリア軍の1970年の撤退は、この意見の相違を反映していた。

権力闘争は、1970年11月のシリア矯正運動、すなわちハーフィズ・アル=アサドを政府の実力者として据えた無血軍事クーデターで頂点に達した。アサドはバアス党国家を、党、シリア軍、秘密警察、メディア、教育部門、宗教・文化圏、そして市民社会のあらゆる側面に対する彼の広範な支配によって特徴づけられる独裁体制へと変貌させた。彼はアラウィー派の忠誠者を軍、官僚機構、情報機関、そして支配エリートの要職に任命した。ハーフィズとその家族を中心とする個人崇拝は、バアス党イデオロギーの中核的な教義となり、アサド家が永遠に支配する運命にあると説いた。1973年10月6日、シリアとエジプトはイスラエルに対する第四次中東戦争を開始した。イスラエル国防軍はシリアの当初の戦果を覆し、シリア領土深くに押し入った。クネイトラ村はイスラエル軍によって大部分が破壊された。1970年代後半、ムスリム同胞団によるイスラム主義者の蜂起が政府を標的とした。イスラム主義者は民間人や非番の軍人を攻撃し、治安部隊も報復攻撃で民間人を殺害した。蜂起は1982年のハマ虐殺で頂点に達し、4万人以上がシリア軍兵士とバアス党準軍事組織によって殺害された。これは、現代アラブ史において、いずれかの国家が自国民に対して行った「単独で最も致命的な暴力行為」とされている。

他のアラブ諸国および西側世界との関係における大きな転換として、シリアはアメリカ主導の湾岸戦争にサッダーム・フセインに対抗して参加した。同国は多国間のマドリード会議に参加し、1990年代にはパレスチナやヨルダンとともにイスラエルと交渉を行った。これらの交渉は失敗に終わり、2000年にアサド大統領がジュネーヴでアメリカのビル・クリントン大統領と会談して以来、直接的なシリア・イスラエル間の会談は行われていない。

3.6.4. アサド政権の崩壊と暫定政府 (2024年-現在)

反体制派は12月5日にホムス郊外に到達し、都市をめぐる3日間の戦闘を開始した。同時に、HTSが調整した大規模な蜂起が、ドゥルーズ派部族と反体制派の連合である南部作戦司令室によって主導され、12月6日までに南部の都市スウェイダーとダラアを占領し、翌日にかけて急速に北進してダマスカスを包囲した。ホムスは12月8日早朝までに反体制派によって占領され、反体制派の進軍とダマスカス自体の間に主要な政府軍の拠点は残されなかった。

アラウィー派の心臓部であるタルトゥース県とラタキア県から切り離され、南北両面からダマスカスに迫る反体制派の挟撃に直面し、政権のロシアとイランの後援者からの外国介入の望みもない中、残りの政府支配地域におけるアサド政権の権威は急速に崩壊した。シリア軍は兵士が武器や制服を放棄し、多くがイラクやレバノン国境を越えて脱走する中で霧散した。反体制派は12月8日に首都ダマスカスを占領し、バッシャール・アル=アサド政権を打倒し、アサド家の53年間にわたるシリア支配を終結させた。アサドは家族とともにモスクワに逃亡し、亡命を許可された。

アサド政権崩壊後、アサド政権9代目のムハンマド・ガーズィー・アル=ジャラーリー首相は、反体制派とアフマド・フセイン・アッ=シャルウの支援を受け、翌日にムハンマド・アル=バシール率いる暫定政府が樹立されるまで暫定的に職務を継続した。アル=ジャラーリーは、シリア国民が新たな指導者を選出できるよう、新たな選挙の実施を呼びかけた。

アサド政権崩壊前、ムハンマド・アル=バシールは、2024年12月にアサド打倒を主導したイスラム過激派組織HTSによってイドリブ県に設立されたシリア救国政府(SSG)を率いていた。一般的に、暫定政府の形成は、新政府の構成がSSGのそれとほぼ同じであったため、SSGを「シリア全体に」拡大するものであった。シリア人権ネットワークの報告によると、HTSの批判者や反対者は強制失踪や拷問といった形で弾圧の対象となっていた。

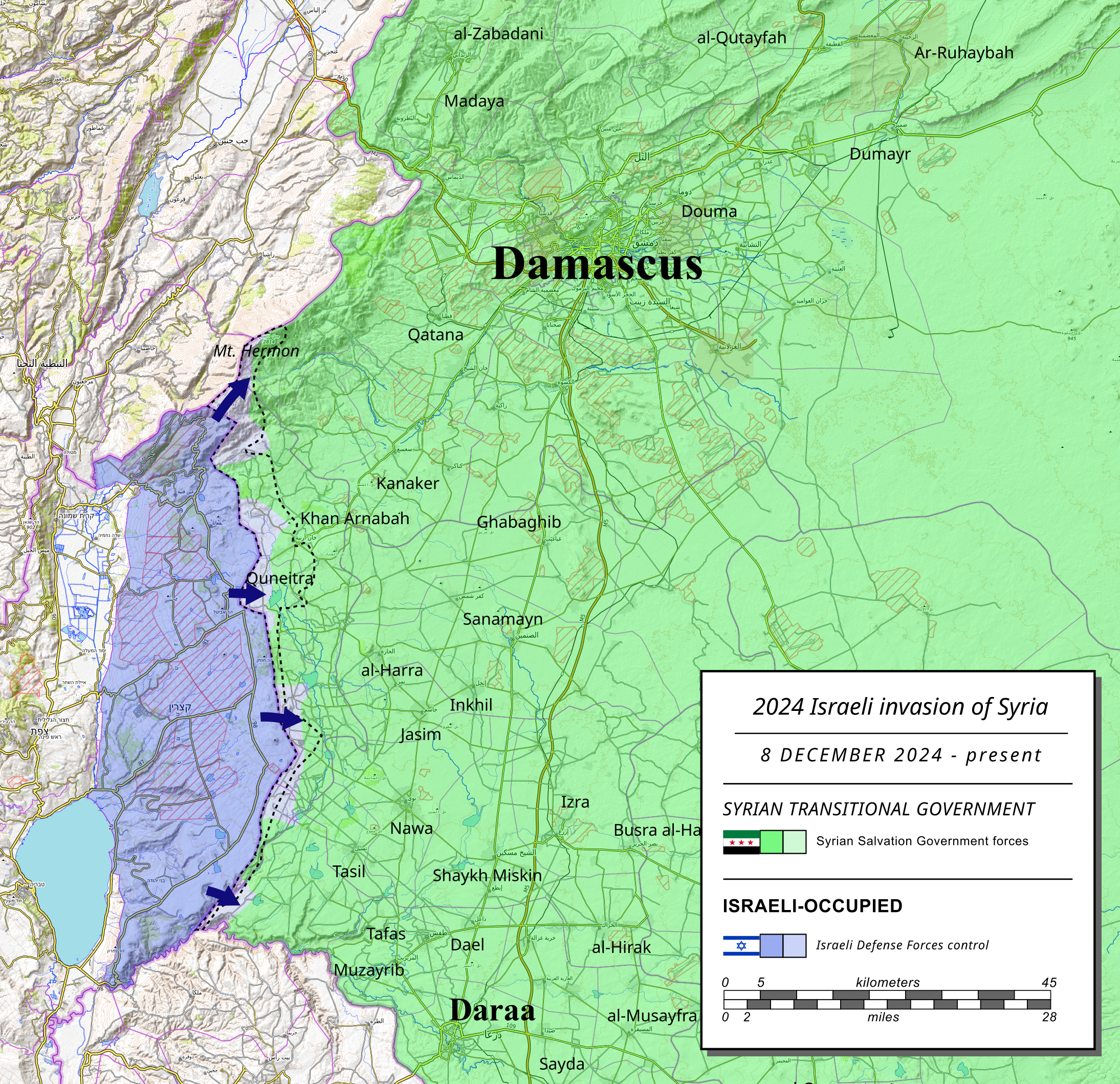

アサド政権崩壊直後、イスラエルはゴラン高原近くのパープルライン緩衝地帯への地上侵攻を開始し、同時にシリアの軍事貯蔵庫や海軍基地に対する一連の空爆を開始した。イスラエル国防軍は、反体制派が使用できないように、化学兵器工場を含むバアス党政権の軍事インフラを破壊していると主張している。

アサド政権崩壊にもかかわらず、シリア北部のトルコ支援のシリア国民軍戦闘員は、12月11日に停戦が成立するまで、アメリカ支援のシリア民主軍(SDF)部隊に対する攻勢を続けた。2025年2月、SDF、自治行政区、およびシリア民主評議会は会合で、SDFがシリア軍と合流することを決定した。対ISIL国際連合も、SDFと新しいシリア政府との間の継続的な対話を支持すると表明した。

暫定政府のムハンマド・アル=バシール首相は、キリスト教徒やその他の少数派が妨害なしに宗教を実践し続けることを許可すると約束した。しかし、多くの反体制派が以前アルカイダやISILと関連を持っていたため、これには疑問が投げかけられている。新政府が反体制派の旗と並んでタウヒード旗の変種を使用することも、新しい国家が世俗的でなくなる可能性を示唆するため、懸念を引き起こした。アイシャ・アル=ディブスは2024年12月22日に女性問題大臣に任命された。

2024年12月12日、暫定政府の報道官はフランス通信社に対し、政府の3ヶ月間の任期中、憲法と議会は停止され、憲法改正に先立ち憲法を審査するための「司法・人権委員会」が設立されると述べた。

2025年2月12日、アサード・アル=シャイバーニー外務大臣は、3月1日までに新政府が樹立され、「シリア国民を可能な限り代表し、その多様性を考慮に入れる」と発表した。

4. 地理

シリアの国土は、地中海沿岸の湿潤な気候から内陸の乾燥した砂漠地帯まで多様な地理的特徴を持つ。北東部のアル=ジャジーラ地方や南部のハウラーン地方は重要な農業地帯であり、ユーフラテス川が国土の東部を貫流している。石油や天然ガスといった天然資源も産出するが、水資源の不足は深刻な問題である。生物多様性も豊かであったが、近年の紛争や環境問題により大きな影響を受けている。

シリアの気候は、湿潤な地中海沿岸から、半乾燥のステップ地帯を経て、東部の乾燥した砂漠地帯へと変化する。国土の大部分は乾燥した高原であるが、地中海に面する北西部は比較的緑豊かである。北東部のアル=ジャジーラ地方と南部のハウラーン地方は重要な農業地域である。シリアで最も重要な河川であるユーフラテス川は、国土の東部を横断している。シリアは、いわゆる「文明の発祥地」を構成する15カ国の一つである。その国土はアラビアプレートの北西部にまたがっている。

商業量の石油は1956年に北東部で初めて発見された。最も重要な油田は、アル=ハサカ近郊のアル=スワイディーヤ、カラチョーク油田、ルメイラン油田、そしてデリゾール近郊のアル=オマル油田やアッ=タイム油田である。これらの油田は、イラクのモースルやキルクークの油田の自然な延長線上にある。石油は1974年以降、シリアの主要な天然資源であり、主要な輸出品となった。天然ガスは1940年にジベッサで発見された。

4.1. 気候

シリアの気候は地域によって大きく異なる。西部、特に地中海沿岸地域は典型的な地中海性気候であり、夏は高温乾燥し、5月から10月にかけて長い乾季となる。この地域での夏の降雨は非常に稀である。沿岸部の夏は非常に暑く湿度も高く、平均気温は29 °Cに達する。冬は比較的温暖で雨が多く、日最低気温の平均は10 °C程度である。

内陸部に入ると乾燥の度合いが増し、ステップ気候を経て、イラクとの国境に近い東部地域は砂漠気候となる。標高600 m以上の山岳地帯では夏でも涼しく、スルンフェ、ブルダン、マシュタ・アル=ヘルなどは地元住民に人気の避暑地となっている。北西部のアレッポでは、8月の平均気温が30 °C、1月は約4.4 °Cであり、首都ダマスカスも同様の気候パターンを示す。ダマスカスの年間平均気温は、1月が5.8 °C、7月が26.5 °Cで、年間降水量は158.5 mmである。内陸の砂漠地帯では、冬には気温が氷点下まで下がり、積雪が見られることもあり、時には数十センチに及ぶ大雪となるなど、季節による気温差が非常に大きい。

4.2. 生物多様性

シリアには4つの主要な陸上エコリージョンが存在する。それらは、シリア乾燥草原・低木地、東地中海針葉樹・硬葉樹・広葉樹林、南アナトリア山地針葉樹・落葉樹林、そしてメソポタミア低木砂漠である。同国は2019年の森林景観健全性指数において平均スコア3.64/10を記録し、世界172カ国中144位にランクされた。シリアの多様な地形と気候は、様々な動植物相を育んでいるが、近年の紛争や環境問題は、その生物多様性に深刻な影響を与えている。国内にはいくつかの自然保護区が設定されているものの、その管理と環境保全は大きな課題となっている。

5. 政治

シリアは現在、2024年12月8日のアサド政権の崩壊を受け、政治的移行期にある。ムハンマド・アル=バシールが率いる暫定政府が樹立され、国の統治を行っている。2025年1月には、アサド政権崩壊後に事実上の指導者を務めていたアフマド・フセイン・アッ=シャルウが移行期の大統領に任命された。新憲法制定まで暫定立法評議会が立法府の役割を担う予定である。アサド政権崩壊前のシリアは、バアス党による一党独裁体制が敷かれ、大統領に強大な権力が集中する権威主義的な国家であった。人権状況は劣悪で、報道の自由も著しく制限されていた。

シリアは現在、2024年12月8日のアサド政権の崩壊を受け、政治的移行期にある。ムハンマド・アル=バシールが率いる暫定政府が樹立され、当初は2025年3月1日まで国を統治する予定である。シリアの憲法と議会は2024年12月12日に移行期間中停止された。2025年1月29日、大統領官邸で開催されたシリア革命勝利会議において、シリア総司令部は、アサド政権崩壊後に事実上の指導者を務めていたアフマド・フセイン・アッ=シャルウを移行期の大統領に任命した。新しい憲法が採択されるまで、シリアの立法府として暫定立法評議会が設立される見込みである。

それ以前のバアス党政権(1963年-2024年)下のシリア・アラブ共和国は、名目上はバアス党が支配する国民進歩戦線に属さない個人の立候補を認める大統領制国家であった。それにもかかわらず、シリアは独立した政治活動を抑制する広範な秘密警察機構を持つ一党独裁制国家であり続けた。アサド政権が反体制派の参加なしに一方的に導入した憲法は、大統領に強大な権限を与えることでその権威主義的性格を強化し、バアス党の政治委員会が政党の認可を担当し続けた。

thumb

支配政党であったアラブ社会主義バアス党は、シリア軍と治安機構の支配を通じてシリアを警察国家として統治した。この体制はしばしば全体主義的と評されるが、一部の学者は権威主義的という用語を好む。フリーダム・ハウスが2023年に発行した第50版「世界の自由」報告書では、シリアを「不自由」な国々の中でも「最悪中の最悪」とし、南スーダンと並んで最低スコア(1/100)を与えた。

2012年シリア憲法によれば、シリアの大統領はシリア国家の元首であり、シリアの首相は名目上政府の長であったが、体制における実権は大統領職にあった。立法府である人民議会は、法律の可決、政府歳出の承認、政策討議を担当する機関であった。単純多数による不信任決議の場合、首相は大統領に内閣総辞職を提出する必要があった。ハーフィズ・アル=アサドの治世以来、バアス党の政治体制はアサド家を中心とする包括的な個人崇拝を中心に据え、バアス党のアラウィー派忠誠者が軍事機構、秘密警察、政治体制の要職を支配した。

行政府は、大統領、2人の副大統領、首相、そして閣僚評議会(内閣)で構成されていた。憲法は大統領がイスラム教徒であることを要求していたが、イスラム教を国教とはしていなかった。1973年1月31日、ハーフィズ・アル=アサドは新憲法を施行し、これが国家的な危機を引き起こした。以前の憲法とは異なり、この憲法は大統領がイスラム教徒であることを要求しなかったため、ムスリム同胞団や伝統的なウラマーが組織したハマ、ホムス、アレッポでの激しいデモにつながった。彼らはアサドを「アッラーの敵」と呼び、彼の支配に対するジハードを呼びかけた。政府は、主にムスリム同胞団のイスラム主義者が率いる一連の武力反乱を、1976年から1982年にかけて一連の弾圧と虐殺を通じて乗り切った。憲法は大統領に、閣僚の任命、宣戦布告および非常事態宣言、法律の発布(非常事態の場合を除き、人民評議会の批准が必要)、恩赦の宣言、憲法改正、および文官・武官の任命権を与えていた。2012年憲法によれば、大統領は直接選挙によってシリア国民によって選出されることになっていた。シリアの立法府は一院制の人民議会であった。人民議会は主に、シリアの一党独裁体制を検証し、アラブ社会主義バアス党の立法手続きを再確認する機関として機能した。

シリアには独立した司法府は存在せず、すべての裁判官と検察官はバアス党員であることが義務付けられていた。シリアの司法部門には、最高憲法裁判所、高等司法評議会、破毀院、そして国家治安裁判所が含まれていた。イスラム法学が立法の主要な源泉であり、シリアの司法制度にはオスマン帝国法、フランス法、そしてイスラム法の要素が含まれていた。シリアには、第一審裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所である憲法裁判所の3つのレベルの裁判所があった。宗教裁判所が個人法および家族法に関する問題を扱っていた。最高国家治安裁判所は2011年にバッシャール・アル=アサドによって廃止された。進行中の内戦の結果、シリア暫定政府、民主統一党、シャリーアによって統治される地方地域など、様々な代替政府が形成された。シリア暫定政府の代表者は2013年にアラブ連盟のシリア議席を引き継ぐよう招待され、アメリカ合衆国、イギリス、フランスを含むいくつかの国によって「シリア国民の唯一の代表」として承認された。

シリアの選挙は見せかけのプロセスを通じて行われ、広範な不正操作、繰り返される投票、そして有権者登録および検証システムの欠如を特徴としていた。2016年4月13日、シリアの政府支配地域で、シリアの一院制議会であるマジリス・アル=シャアブ、または人民評議会の全250議席について議会選挙が行われた。結果が発表される前から、ドイツ、アメリカ合衆国、イギリスを含むいくつかの国は、主にそれが「シリア国民の意思を代表していない」として、結果の受け入れを拒否すると宣言していた。しかし、ロシア連邦の代表者はこの選挙結果への支持を表明した。様々な独立監視機関や国際機関は、アサド政権の選挙行動を詐欺であると非難し、国連はそれを「正当性のない」選挙であり「権限がない」と非難した。選挙公正プロジェクトの2022年世界報告書は、シリアの選挙をコモロや中央アフリカ共和国と並んで世界で最も選挙の公正性が低い「見せかけ」と指定した。内戦中に形成された3つの代替政府、すなわちシリア暫定政府(2013年設立)、ロジャヴァ(2016年設立)、そしてシリア救国政府(2017年設立)が、国の北部地域を支配し、シリア・アラブ共和国から独立して運営されていた。

5.1. 行政区画

シリアは14の県(ムハーファザ)に分かれており、それらはさらに61の郡(ミンタカ)、そしてさらに下位の地区(ナヒヤ)に分かれている。主要都市には首都ダマスカス、アレッポ、ホムス、ラタキア、ハマなどがある。また、北東部にはクルド人主導の事実上の自治地域である北東シリア自治行政区(AANES、通称ロジャヴァ)が存在するが、中央政府や周辺国からは公式に承認されていない。

| 番号 | 県 | 県都 |

|---|---|---|

| 1 | ラタキア県 | ラタキア |

| 2 | イドリブ県 | イドリブ |

| 3 | アレッポ県 | アレッポ |

| 4 | ラッカ県 | ラッカ |

| 5 | ハサカ県 | ハサカ |

| 6 | タルトゥース県 | タルトゥース |

| 7 | ハマー県 | ハマー |

| 8 | デリゾール県 | デリゾール |

| 9 | ホムス県 | ホムス |

| 10 | ダマスカス県 | ダマスカス |

| 11 | ダマスカス郊外県 | ドゥーマ |

| 12 | クネイトラ県 | クネイトラ |

| 13 | ダルアー県 | ダルアー |

| 14 | スワイダー県 | スワイダー |

5.1.1. 主要都市

シリアの主要都市には、首都ダマスカスをはじめ、北部の経済・文化の中心地であるアレッポ、中部の工業都市ホムス、地中海沿岸の港湾都市ラタキア、そして内陸の歴史都市ハマーなどがある。これらの都市はそれぞれ独自の歴史的背景、人口構成、経済的役割、文化的特徴を有している。

- ダマスカス:世界最古の継続的に人が居住する都市の一つであり、政治、文化、宗教の中心地。旧市街はユネスコ世界遺産に登録されている。人口は約260万人(2022年都市圏推定)。

- アレッポ:かつてはシリア最大の都市であり、重要な商業・工業の中心地。アレッポ城や旧市街のスーク(市場)で知られる。内戦で甚大な被害を受けた。人口は約200万人(内戦前)。

- ホムス:シリア第3の都市で、工業が盛ん。交通の要衝でもある。内戦では激戦地となった。人口は約130万人(内ชม前)。

- ラタキア:地中海に面する主要港湾都市。観光地としても知られ、比較的穏健な気風を持つ。人口は約70万人(内戦前)。

- ハマー:オロンテス川沿いに位置し、巨大な水車(ノーリア)で有名。歴史的に反体制運動の拠点となることがあった。人口は約90万人(内戦前)。

これらの都市は、シリア内戦によって人口動態や経済状況が大きく変化した。

5.1.2. 北東シリア自治行政区 (AANES)

北東シリア自治行政区(AANES)、通称ロジャヴァは、シリア北東部に位置するクルド人主導の事実上の自治地域である。2012年のシリア内戦の混乱の中で、クルド民主統一党(PYD)とその武装部門であるクルド人民防衛隊(YPG)が中心となり、アサド政権の支配力が弱まった地域で自治行政を確立した。AANESは、アフリーン、ジャズィーラ、ユーフラテス(旧コバニ)、ラッカ、タブカ、マンビジ、デリゾールの各地域から構成される。

AANESの政治構造は、民主的連邦主義と呼ばれる、マレイ・ブックチンのリバタリアン地方自治主義やアブドゥッラー・オジャランの思想に影響を受けた独自の直接民主主義、ジェンダー平等、エコロジー、多文化共生を掲げる政治イデオロギーに基づいている。地域コミュニティのコミューンを基礎とし、人民評議会を通じて意思決定を行うボトムアップ型の統治を目指している。シリア民主軍(SDF)が公式な軍事力であり、クルド人だけでなく、アラブ人、アッシリア人、トルクメン人、アルメニア人、チェルケス人、ヤズィーディーなど、多様な民族が共存している。

AANESは、独自の憲法(社会契約)を持ち、世俗主義を標榜している。女性の権利向上にも積極的に取り組み、共同議長制(男女1名ずつ)やクオータ制を導入している。経済的には、協同組合を基礎とした社会経済の構築を目指している。

しかし、AANESはシリア中央政府(アサド政権およびその後の暫定政府)や周辺国のトルコからは公式に承認されていない。トルコはPYD/YPGをクルディスタン労働者党(PKK)の関連組織とみなし、安全保障上の脅威と捉えており、数度にわたりシリア領内に軍事侵攻(オリーブの枝作戦、平和の泉作戦など)を行い、アフリーンなどの地域を占領している。シリア中央政府とは、ISILとの戦いやトルコの脅威への対抗といった共通の利害から、一部地域で協力関係が見られることもあるが、将来的なシリアの国家体制におけるAANESの地位については意見の隔たりが大きい。国際的には、ISILとの戦いにおけるSDFの役割から、特にアメリカ合衆国など一部の国から軍事支援や限定的な政治的関与を受けているが、国家としての承認には至っていない。カタルーニャ自治州議会など、一部の地方議会がAANESを承認する動きも見られる。

AANESは、その民主的な実験、特に草の根民主主義、女性のエンパワーメント、少数派の権利尊重といった側面で国際的な注目を集める一方で、権威主義的な傾向や人権問題に関する批判も存在する。内戦後のシリアの将来において、AANESの自治のあり方とその処遇は重要な課題の一つである。

5.2. 人権

アサド政権崩壊以前のシリアにおける人権状況は、長年にわたりヒューマン・ライツ・ウォッチなどの独立機関から深刻な懸念が表明されており、2010年には同国の記録を「世界で最も劣悪なものの一つ」と評していた。2011年のフリーダム・ハウスの報告書では、年次調査「世界の自由」においてシリアを「不自由」と格付けした。バアス党政権は、即決処刑、大規模な検閲、強制失踪などを含む国内的・政治的抑圧や、虐殺、たる爆弾、化学兵器攻撃など、内戦中にシリア民間人に対して行われた数多くの犯罪で国際的に非難されてきた全体主義的独裁政権であった。

当局は、民主化活動家や人権活動家を逮捕し、ウェブサイトを検閲し、ブロガーを拘束し、渡航禁止を課していると非難されていた。恣意的拘束、拷問、失踪が広範に行われていた。シリア憲法は男女平等を保障していたが、批判者によれば、身分法や刑法は女性や少女を差別しており、さらに、いわゆる名誉の殺人に対して寛大な措置を認めていた。2011年11月9日までのバッシャール・アル=アサド大統領に対する蜂起の時点で、国連は、3,500人以上の死者のうち250人以上が2歳ほどの子供であり、11歳ほどの少年が治安部隊員によって集団強姦されたと報告した。アサド大統領の支配に反対する人々は、2012年7月12日にハマで200人以上(主に民間人)が政府軍の砲撃で虐殺され、約300人が負傷したと主張した。

2013年8月、政府は民間人に対して化学兵器を使用した疑いが持たれた。アメリカのジョン・ケリー国務長官は、化学兵器が国内で使用されたことは「否定できない」とし、アル=アサド軍が自国民に対して「道徳的猥褻行為」を犯したと述べた。「間違いなく」とケリーは言った。「オバマ大統領は、世界で最も凶悪な兵器を世界で最も脆弱な人々に対して使用する者たちには責任が伴うべきだと考えている。今日、これ以上に深刻なものはなく、これ以上に真剣な精査を受けているものはない」。ほとんどの憲法上の保護を事実上停止する非常事態法は、1963年から2011年4月21日まで施行されていた。これは、ゴラン高原をめぐるイスラエルとの継続的な戦争を理由に政府によって正当化されていた。

2014年8月、国連人権高等弁務官のナビ・ピレイは、国内で進行中の内戦への対応における国際社会の「麻痺」を批判した。この内戦により、2014年までに191,369人が死亡し、ピレイによれば、紛争のすべての当事者によって戦争犯罪が完全に処罰されることなく行われていた。イスラム主義者やその他のグループによって、少数派のアラウィー派やキリスト教徒が標的にされた。3年後の2017年4月、アメリカ海軍は、アメリカ政府によれば、シリア民間人に対する化学兵器攻撃に使用されたとされるシリア空軍基地に対してミサイル攻撃を実施した。2021年11月、アメリカ中央軍は、2019年にシリアで民間人を殺害した空爆を「合法的」と呼んだ。この承認は、ニューヨーク・タイムズ紙の調査で軍が数十人の非戦闘員の死を隠蔽していたと報じられた後に行われた。

アサド政権崩壊後の人権状況の改善は、新暫定政府にとって喫緊の課題であるが、HTSなど旧反体制派による過去の人権侵害疑惑もあり、その道のりは平坦ではない。

6. 対外関係

シリアの外交は、国家安全保障、アラブ近隣諸国への影響力拡大、ゴラン高原返還を主要目標としてきた。歴史的にトルコ、イスラエル、イラク、レバノンなどと緊張関係にあったが、21世紀に入り一部改善も見られた。しかし、2011年の内戦勃発以降、国際的に孤立し、多くのアラブ諸国や西側諸国と国交断絶状態となった。アラブ連盟やイスラム協力機構からも資格停止処分を受けたが、アラブ連盟には2023年に復帰した。周辺国や主要大国との関係は、内戦とアサド政権崩壊を経て、新たな局面を迎えている。

国家安全保障の確保、アラブ近隣諸国における影響力の増大、そしてゴラン高原の返還は、シリアの外交政策における主要な目標であった。歴史の多くの時点で、シリアはトルコ、イスラエル、イラク、レバノンといった地理的・文化的な近隣諸国と激しい緊張関係を経験してきた。21世紀に入り、アラブの春とシリア内戦以前には、シリアはこの地域のいくつかの国との関係改善を享受していた。

2011年の内戦とそれに伴う殺害や人権侵害が始まって以来、シリアはこの地域の国々やより広範な国際社会からますます孤立してきた。イギリス、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、チュニジア、エジプト、リビア、アメリカ合衆国、ベルギー、スペイン、そして湾岸のアラブ諸国を含むいくつかの国と外交関係が断絶された。

アラブ連盟のうち、シリアはアルジェリア、エジプト、イラク、レバノン、スーダン、イエメンと外交関係を維持し続けている。2011年のシリア革命におけるアラブの春の抗議行動に対する暴力的な弾圧の後、シリア政府は2011年11月にアラブ連盟から11年以上にわたり資格停止処分を受けたが、2023年に復帰した。シリアはまた、地中海連合からも脱退した。11年後、アラブ連盟はシリアを再加盟させた。イスラム協力機構は、バッシャール・アル=アサドに忠誠を誓う勢力による「虐殺と非人道的行為」に対する「深い懸念」を理由に、2012年8月にシリアの資格を停止した。2024年のアサド政権崩壊後、これらの国際機関との関係がどのように変化するかは、暫定政府の外交方針と国際社会の評価にかかっている。

6.1. 周辺国との関係

シリアは地理的に多数の国と国境を接しており、これらの国々との関係は歴史的、政治的、経済的に複雑な様相を呈してきた。

- トルコ:オスマン帝国時代からの歴史的つながりがあるが、ハタイ県の領有権問題(シリアは自国領と主張)や、シリア内戦におけるトルコの反体制派支援、クルド人勢力への対応などで緊張関係が続いてきた。トルコはシリア北部に複数回軍事侵攻を行い、一部地域を占領下に置いている。アサド政権崩壊後の関係は、シリア新政権のクルド人政策や国境管理、過激派組織への対応などが焦点となる。

- イスラエル:1948年のイスラエル建国以来、数次にわたる中東戦争を戦い、現在もゴラン高原の大部分がイスラエルに占領されている。シリアはレバノンのヒズボラやパレスチナの武装勢力を支援してきたとされ、イスラエルはこれを安全保障上の脅威と見なしてきた。シリア内戦中、イスラエルはイラン関連施設やヒズボラへの武器輸送などを理由にシリア領内への空爆を繰り返してきた。2024年12月のアサド政権崩壊後、イスラエルはゴラン高原の緩衝地帯に侵攻し、シリア南部の非武装化を要求するなど、新たな緊張要因となっている。

- イラク:両国ともバアス党が政権を握った時期があったが、イデオロギー対立から関係は必ずしも良好ではなかった。イラン・イラク戦争ではシリアはイランを支持した。サッダーム・フセイン政権崩壊後、シリアは多くのイラク難民を受け入れたが、同時にイラク国内の反米武装勢力の越境拠点となったとの批判も受けた。シリア内戦では、ISILが両国にまたがる地域を支配した時期があり、国境管理が重要な課題となっている。

- レバノン:歴史的、文化的に深いつながりがあるが、シリアは長年レバノンに強い影響力を行使してきた。1976年から2005年までシリア軍がレバノンに駐留し、レバノン内政に深く関与した。ラフィーク・ハリーリー元首相暗殺事件(2005年)を機に国際的な圧力が強まり、シリア軍は撤退した(杉の革命)。シリア内戦は多くのシリア難民がレバノンに流入し、レバノンの経済・社会に大きな負担を与えている。

- ヨルダン:比較的安定した関係を維持してきたが、シリア内戦ではヨルダンも多くの難民を受け入れ、国境管理や安全保障上の懸念を抱えている。ヨルダンは反体制派の一部を支援してきたが、ISILなどの過激派の台頭には警戒を強めていた。

これらの国々との関係は、シリアの国内情勢の安定、特に新暫定政府の外交政策や国境管理能力、そして地域大国の思惑によって大きく左右される。

6.2. 主要大国との関係

シリアの国際関係は、特に冷戦期以降、主要大国との関係によって大きく左右されてきた。

- ロシア:ソビエト連邦時代からシリアとは緊密な軍事・経済協力関係にあり、ロシアにとって中東における重要な戦略的拠点であった。ロシアはタルトゥースに海軍基地、フメイミムに空軍基地を擁する。シリア内戦では、ロシアはアサド政権を強力に軍事支援し、2015年からは直接的な軍事介入を開始して戦局をアサド政権有利に転換させた。アサド政権崩壊後も、ロシアはシリアにおける権益維持に関心を持つとみられるが、新暫定政府との関係構築は不透明である。アサド前大統領はロシアに亡命したとされる。

- アメリカ合衆国:冷戦時代からシリアとは対立関係にあり、シリアをテロ支援国家に指定してきた。シリアのイランやヒズボラとの関係、大量破壊兵器開発疑惑などを理由に経済制裁を科してきた。シリア内戦では、アメリカは反体制派の一部を支援し、ISILに対する空爆作戦を主導した。アサド政権崩壊後のシリアの民主化プロセスや安定化に関与する可能性があるが、新暫定政府の性格や政策を見極めることになる。

- イラン:1979年のイラン革命以降、シリアとは戦略的同盟関係を築いてきた。両国はイスラエルやスンニ派湾岸諸国への対抗という共通の利害を有し、特にレバノンのヒズボラ支援で連携してきた。シリア内戦では、イランはアサド政権に対して大規模な軍事・経済支援を提供した。アサド政権崩壊は、イランの中東における影響力に大きな打撃となる可能性がある。

- 中国:伝統的にシリアとは友好関係を維持し、経済的な結びつきを強めてきた。シリア内戦に関しては、国連安全保障理事会でロシアと共にアサド政権を擁護する立場を取ることが多かったが、直接的な軍事介入は避けてきた。アサド政権崩壊後のシリアの復興プロセスや経済協力に関心を持つ可能性がある。

これらの主要大国との関係は、シリア新暫定政府の外交政策、国内の安定度、そして各国の地政学的戦略によって複雑に変化していくことが予想される。

6.3. 国際紛争

シリアは、その地政学的な位置から、いくつかの重要な国際紛争に関与してきた。

- ゴラン高原問題:シリア南西部に位置する戦略的要衝であるゴラン高原は、1967年の第三次中東戦争でイスラエルに占領され、1981年にはイスラエルによって一方的に併合された。国際社会の大多数はこの併合を承認しておらず、国際連合安全保障理事会決議497はイスラエルの併合を無効かつ国際法上の効力を持たないものとしている。シリアは一貫してゴラン高原の返還を要求している。2024年12月のアサド政権崩壊後、イスラエルはゴラン高原とシリア側の間のUNDOFが管理する緩衝地帯に侵攻し、占領した。これは1974年のイスラエルとシリア間の兵力引き離し協定に違反する行為である。イスラエルはさらに、シリア南部(クネイトラ県、ダルアー県、スワイダー県)の完全な非武装化と、ダマスカス以南からのシリア軍の撤退を要求している。シリアの新しい暫定政府はイスラエルの占領を非難し、撤退を要求している。

- ハタイ県問題:トルコ南部に位置するハタイ県(旧アレクサンドレッタ県)は、歴史的にシリアの一部と見なされてきた。1939年、フランス委任統治下にあったシリアから、住民投票を経てトルコに編入されたが、この住民投票の正当性についてシリア側は長らく異議を唱えてきた。独立後のシリア政府は、一部の短期間を除き、トルコによるハタイ県の領有を公式には承認してこなかった。現在もシリアの公式地図にはハタイ県がシリア領として記載されることがあるが、両国間の活発な紛争要因とはなっていない。

- シェバー・ファームズ問題:レバノン、シリア、イスラエル占領下のゴラン高原の境界に位置する小規模な農地帯である。1967年の第三次中東戦争でイスラエルに占領された。2000年にイスラエルがレバノン南部から撤退した後、レバノンのヒズボラがシェバー・ファームズはレバノン領であり、イスラエルの占領は継続していると主張した。国連は複数の地図を調査した結果、この地域がレバノン領であるという証拠はないと結論付けたが、レバノンは領有権を主張し続けており、シリアの立場は曖昧な部分がある。

- トルコによるシリア北部占領:2016年以降、トルコ軍は同盟関係にあるシリア国民軍と共に、シリア北部(アフリーン、アル=バーブ、ジャラーブルス、テル・アブヤド、ラス・アル=アインなど)の広範な地域に軍事侵攻し、占領を続けている。トルコは、クルド人武装勢力(YPG/SDF)をテロ組織とみなし、国境地帯の安全確保を名目に作戦を展開している。

これらの紛争は、シリアの主権、領土保全、そして地域の安定に深刻な影響を与え続けている。

7. 軍事

シリアの軍事力は、2024年のアサド政権崩壊により大きな転換期を迎えている。それ以前のシリア軍は、大統領を最高司令官とし、徴兵制に基づき約40万人の兵力を有していた。ソ連(後のロシア)やイランからの軍事支援に大きく依存し、地対地ミサイルなども保有していた。しかし、内戦と政権崩壊により、旧政府軍は解体・離散し、反体制派勢力が新たな軍事組織の中核を形成しつつあるが、その統一性や能力は依然として不透明である。国内には依然として外国軍や様々な民兵組織が存在し、軍事情勢は複雑かつ不安定な状況が続いている。

シリアの大統領は、シリア軍の最高司令官を兼ねる。動員時の総兵力は約40万人とされていた。シリア軍は徴兵制度を採用しており、18歳に達した男性は兵役に就く義務があった。兵役期間は時代とともに短縮される傾向にあり、2005年には2年半から2年へ、2008年には21ヶ月、2011年には1年半へと削減された。

かつてソビエト連邦は、シリア軍の訓練、装備、信用の主要な供給源であったが、ソ連崩壊はシリアの近代的な軍事装備の獲得能力を低下させた可能性がある。シリアは地対地ミサイルの兵器庫を保有している。1990年代初頭には、射程500 kmのスカッド-Cミサイルを北朝鮮から調達し、射程最大700 kmのスカッド-Dは、北朝鮮とイランの協力を得てシリアが開発中であると報じられた。

シリアは湾岸戦争への参加の結果、湾岸アラブ諸国から多額の財政援助を受け、そのかなりの部分が軍事費に充てられた。イランとロシアは、アサド政権下のシリア政府に対する最大の軍事援助供給国であった。

シリア内戦の勃発と2024年のアサド政権崩壊により、シリア軍の組織、規模、装備、そして指揮系統は劇的に変化した。旧政府軍の多くは解体・離散し、反体制派勢力が新たな軍事組織の中核を担いつつあるが、その統一性や能力、今後の再編方針は依然として流動的である。また、国内には依然として外国軍(トルコ軍、アメリカ軍、ロシア軍、イスラエル軍など)や様々な民兵組織が存在しており、シリアの軍事情勢は極めて複雑かつ不安定な状況が続いている。

8. 経済

シリア経済は、長年の計画経済体制と2011年以降の内戦により深刻な打撃を受けている。内戦前は石油、農業、工業、観光業が主要産業であったが、内戦と経済制裁により輸出は激減し、GDPは大幅に縮小した。イラン、ロシア、中国からの信用供与に依存する状態が続き、通貨価値は暴落した。アサド政権崩壊後、新暫定政府は経済再建という大きな課題に直面しており、特に旧政権の非合法収入源であったカプタゴン生産の撲滅や、石油産業、農業の再建が急務となっている。

シリアの経済は、長年にわたるバアス党政権下での計画経済と、2011年以降のシリア内戦、そしてその後の政変によって大きな影響を受けてきた。内戦前、シリアは世界銀行によって「低中所得国」に分類され、石油、農業、工業、観光業を主要な柱としていた。しかし、2001年以降、世界の輸出市場におけるシリアのシェアは徐々に低下し、2000年から2008年の一人当たり実質GDP成長率は年平均2.5%にとどまった。貧困率は2004年の11%から2007年には12.3%に上昇した。

内戦はシリア経済に壊滅的な打撃を与えた。2012年には輸出額が2010年の120億米ドルから40億米ドルへと3分の1に激減し、特に石油産業と観光産業は壊滅状態となった。復興には少なくとも100億米ドル以上が必要と見積もられた。欧米諸国による石油禁輸措置などの経済制裁は、政府財政に深刻な打撃を与え、月間約4億米ドルの損失をもたらしたとされる。観光部門では、内戦開始以来、全従業員の約40%が職を失った。ISIL(イスラム国)の台頭はさらに経済状況を悪化させ、2015年にはISILがシリア政府の主要な収入源の一つであったリン酸塩鉱山を掌握し、ダマスカスやホムスへの暖房・電力供給に使われていたガスパイプラインを爆破した。

内戦中のシリア経済は、イラン、ロシア、中国からの信用供与に大きく依存するようになった。イランは内戦初期の4年間で年間60億から200億米ドルをシリアに支出したとみられている。シリア・ポンドの価値は80%下落し、経済は一部国営経済、一部戦時経済の様相を呈した。世界銀行の2024年の推計によると、シリアのGDPは2010年から2023年にかけて83%縮小し、2023年のGDPは62億米ドルであった。

2024年のアサド政権崩壊後、新暫定政府は経済再建という大きな課題に直面している。特に、政権の主要な非合法収入源となっていたカプタゴン(覚醒剤の一種)生産の撲滅を公約している。また、石油産業の再建も重要課題であり、これには多額の投資が必要となるが、その見返りは不確かである。農業部門は依然としてGDPの約20%、雇用の約20%を占めているが、水資源の枯渇やインフラの破壊が深刻な問題となっている。地中海沖には未開発の石油・ガス資源が存在する可能性も指摘されているが、その開発には政治的安定と巨額の投資が不可欠である。

経済発展においては、環境問題、労働者の権利、社会的な公正性といった側面も考慮する必要があり、持続可能で包摂的な復興が求められている。

8.1. 経済史

シリアの経済史は、独立後の国家建設期、社会主義的計画経済の導入期、限定的な市場開放期、そして内戦による経済崩壊と現在の再建模索期に大別できる。

独立直後(1946年以降)、シリアの主要産業は農業であり、多くの国民が小作人として生計を立てていた。生活水準の向上は限定的であった。1960年代にバアス党が政権を掌握すると、社会主義的な経済政策が推進され、土地改革、主要産業の国有化、外国からの投資による大規模なインフラ開発が行われた。一方で、民間部門の活動を奨励する資本主義的な側面も見られた。しかし、政情不安や中東戦争での敗北が経済の低迷を招いた。

1970年にハーフィズ・アル=アサドが政権を掌握すると、油田開発と経済の自由化政策が部分的に導入された。1973年から1974年にかけての原油価格の高騰はシリア経済に追い風となり、経済成長を達成した。また、石油資源が豊富な他のアラブ諸国で働くシリア人からの送金の増加や、海外からの援助の増加も好景気に貢献した。1970年代末には、シリア経済は従来の農業中心から、サービス業、工業、商業を中心とする構造へと変化した。灌漑、電力、水道の整備、道路建設、地方への医療・教育サービスの拡大などに巨額の投資が行われた。しかし、財政赤字と貿易赤字が拡大し、その財源を海外からの援助や補助金に依存する状態が続いた。また、アラブ・イスラエル紛争の最前線に位置するため、増大する国防費をアラブ諸国の援助やソビエト連邦の援助に頼っていた。

1980年代に入ると、第二次石油危機の影響、旱魃、在外シリア人からの送金減少などにより、経済は減速した。

2000年にバッシャール・アル=アサドが大統領に就任すると、経済の近代化と自由化がより積極的に推し進められた。政府の新自由主義的な改革は、貿易の活発化と民間部門の活性化に貢献し、一時的に安定した経済成長が見られた。しかし、これらの改革は格差拡大、公共サービスの低下、汚職の深刻化などを伴い、アラブの春へとつながる国民の不満増大の一因となったとされる。

2011年にシリア内戦が勃発すると、シリア経済は壊滅的な打撃を受けた。2010年から2017年にかけてGDPは70%以上減少し、深刻なマイナス成長が続いた。ISILの台頭により石油・ガス施設が占拠され、主要な収入源が失われた。2020年には、隣国レバノンの経済危機やアメリカによる新たな対シリア制裁法の影響で、通貨シリア・ポンドの価値が急落し、激しいインフレーションが発生した。NGOワールド・ビジョンの2021年の推計では、内戦による経済損失は総額1兆2000億米ドルに上るとされる。

2024年のアサド政権崩壊後、新暫定政府は荒廃した経済の再建という極めて困難な課題に直面している。長年の紛争によるインフラ破壊、産業基盤の喪失、人材流出、国際的な孤立など、克服すべき問題は山積している。

8.2. 主要部門

シリア経済は、石油・天然ガス、農業、製造業、観光業などが主要な部門を構成してきたが、内戦によって各部門は深刻な影響を受けている。

- 石油及び天然ガス:内戦前、石油はシリアの主要な輸出品であり、国家歳入の重要な柱であった。主な油田は北東部と東部に位置する。しかし、内戦勃発後、多くの油田が反体制派やISILの支配下に入り、生産量は激減した。政府支配下の油田も老朽化や投資不足で生産能力が低下している。2014年時点で、ISILは日量8万バレルを産出していたのに対し、政府の産油量は日量1万バレル未満に落ち込んだ。天然ガスも国内消費が主で、発電などに利用されてきたが、パイプラインの破壊などで供給は不安定になっている。地中海沖に未開発の石油・ガス資源が存在する可能性が指摘されているが、開発には巨額の投資と政治的安定が不可欠である。

- 農業:国土の約25%が耕作可能地で、内戦前はGDPの約20%、雇用の約20%を占めていた。主要作物は小麦、大麦、綿花、オリーブ、果物、野菜など。ユーフラテス川流域やハウラーン地方が主要な農業地帯である。しかし、内戦による戦闘、インフラ破壊、燃料・肥料不足、水資源の枯渇、労働力不足などにより、農業生産は大幅に減少している。食糧安全保障が深刻な課題となっている。

- 製造業:内戦前は、繊維産業(特に綿製品)、食品加工、セメント、肥料などが主要な製造業であった。アレッポは伝統的に工業の中心地であった。しかし、内戦による工場の破壊、サプライチェーンの寸断、電力不足、原材料不足、市場の喪失などにより、製造業は壊滅的な打撃を受けている。

- 観光業:シリアはパルミラ遺跡やダマスカス旧市街など多くの歴史遺産を有し、内戦前は観光業が有望な成長分野と見なされていた。しかし、内戦により観光客は激減し、観光インフラも大きな被害を受けた。観光業の復興には、安全の確保と大規模な投資が必要である。

これらの主要部門の再建は、シリア経済復興の鍵となるが、いずれも多くの困難を抱えている。

8.3. 交通・通信

シリアの交通・通信インフラは、内戦によって広範囲にわたる被害を受けているが、国家の基本的な機能維持に不可欠な要素である。

- 道路:シリアの道路網は、内戦前には総延長約6.99 万 kmに及び、そのうち約1103 kmが高速道路であった。主要都市間を結ぶ幹線道路が整備されていたが、内戦中の戦闘や爆撃により多くの道路や橋梁が破壊され、寸断されている。

- 鉄道:シリア鉄道が国内の鉄道網を運営しており、総延長は2,423kmに及ぶ。アラブ諸国の中では比較的鉄道網が整備されていた国の一つで、かつてはダマスカス駅からトルコのイスタンブールへの国際直通列車も運行されていた。しかし、2012年以降、内戦の激化により多くの区間で運行が停止しており、鉄道インフラも大きな被害を受けている。2024年現在、国際鉄道サービスは存在しない。

- 航空:シリアには、ダマスカス国際空港、アレッポ国際空港、バーセル・アル=アサド国際空港(ラタキア)、カーミシュリー空港の4つの主要な国際空港がある。これらは国営のシリア・アラブ航空のハブ空港として機能し、外国の航空会社も乗り入れていた。内戦中、一部空港は戦闘の標的となったり、国際線の運航が大幅に縮小されたりした。

- 港湾:地中海に面するラタキア港とタルトゥース港が主要な港湾である。これらの港は、シリアの輸出入の拠点として重要な役割を果たしてきた。タルトゥース港にはロシア海軍の補給基地が存在する。

- 水運:ユーフラテス川など約900 kmの航行可能な内陸水路があるが、経済的な重要性は限定的である。

- 通信:シリア通信技術省が通信分野を管轄し、国営のシリア・テレコムが政府によるインターネットアクセスの提供において中心的な役割を担ってきた。内戦前、携帯電話やインターネットの普及が進んでいたが、内戦によるインフラ破壊や政府による検閲・統制が強化された。親政府のハッカー集団であるシリア電子軍の活動も知られている。2011年から2012年にかけて、インターネット検閲法により13,000人のインターネット活動家が逮捕されたと報じられている。

交通・通信インフラの復旧と近代化は、シリアの経済復興と国民生活の安定に不可欠な課題である。

8.4. 麻薬産業

アサド政権下、特に内戦期において、シリアはカプタゴン(フェネチリンを主成分とするアンフェタミン系興奮剤)を中心とした大規模な違法薬物の生産・密売拠点となっていた。この麻薬産業は、アサド政権関係者やその近親者によって運営され、政権の重要な外貨獲得手段であり、国際的な経済制裁を回避するための資金源となっていたと広く報じられている。

2021年のニューヨーク・タイムズ紙は、シリアを「世界最新の麻薬国家」と評し、違法薬物の輸出額が合法的な輸出額を上回っていると指摘した。カプタゴンの年間輸出額は最低でも34億米ドルに達し、シリア最大の合法輸出品であるオリーブオイル(年間約1億2200万米ドル)をはるかに凌駕していた。世界銀行の2024年1月の報告書によれば、この産業は年間最大56億米ドル規模に達し、2023年のシリアのGDP(62億米ドル)に匹敵するものであった。これは、合法的な輸出総額の2倍にあたる年間19億米ドルの収益を上げていた計算になる。

生産されたカプタゴンの多くは、近隣のアラブ諸国やその他の地域に密輸され、若者を中心に乱用が広がり、深刻な社会問題を引き起こしていた。この麻薬取引は、シリア経済を歪めるとともに、地域や国際関係にも負の影響を与えていた。

2024年のアサド政権崩壊後、新暫定政府はカプタゴン生産の撲滅を公約の一つに掲げている。しかし、長年にわたり深く根付いたこの産業の解体は容易ではなく、代替経済の育成や国境管理の強化など、多岐にわたる取り組みが必要となる。

9. 社会

シリア社会は、長年のバアス党政権による統制と、2011年以降のシリア内戦によって深刻な影響を受けてきた。人口動態の激変、民族・宗教間の緊張、教育・保健医療システムの崩壊など、多くの社会問題が顕在化している。内戦による難民・国内避難民は人口の半数を超え、貧困、食糧不足、失業が深刻化している。社会基盤の破壊も著しく、人道危機が続いている。

9.1. 人口

シリアの総人口は、内戦前の2011年には約2,112万人であった。しかし、内戦による多数の死者(60万人以上と推定)と大規模な人口移動により、正確な人口統計の把握は困難となっている。

2015年7月の国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)の推計では、国内避難民(IDP)が760万人、国外への難民が400万人以上に達し、人口の半数以上が住居を追われた。2020年の国連推計では、国外難民は550万人以上、国内避難民は610万人に上るとされた。難民の主な受け入れ国は、トルコ、レバノン、ヨルダン、イラク、エジプトなどである。

人口の多くは、ユーフラテス川流域と地中海沿岸の肥沃な平野部に集中している。内戦前の人口密度は1平方キロメートルあたり約99人であった。年齢構成は若年層が多く、高い出生率を示していたが、内戦による死亡率の上昇や出生率の低下、そして若年層の国外流出が人口構造に大きな変化をもたらしていると考えられる。平均寿命も内戦の影響で低下したとみられる。

2024年のアサド政権崩壊後の人口動態は、難民の帰還状況や国内の治安回復、経済復興の進展によって大きく左右される。

| 年 | 人口(千人) |

|---|---|

| 1960 | 4,565 |

| 1970 | 6,305 |

| 1981 | 9,046 |

| 1994 | 13,782 |

| 2004 | 17,921 |

| 2011 | 21,124 |

| 2015 | 18,735 |

| 2019 | 18,528 |

出典: シリア中央統計局 (2011年まで)、国連 (2015年以降の推定)

9.2. 民族構成

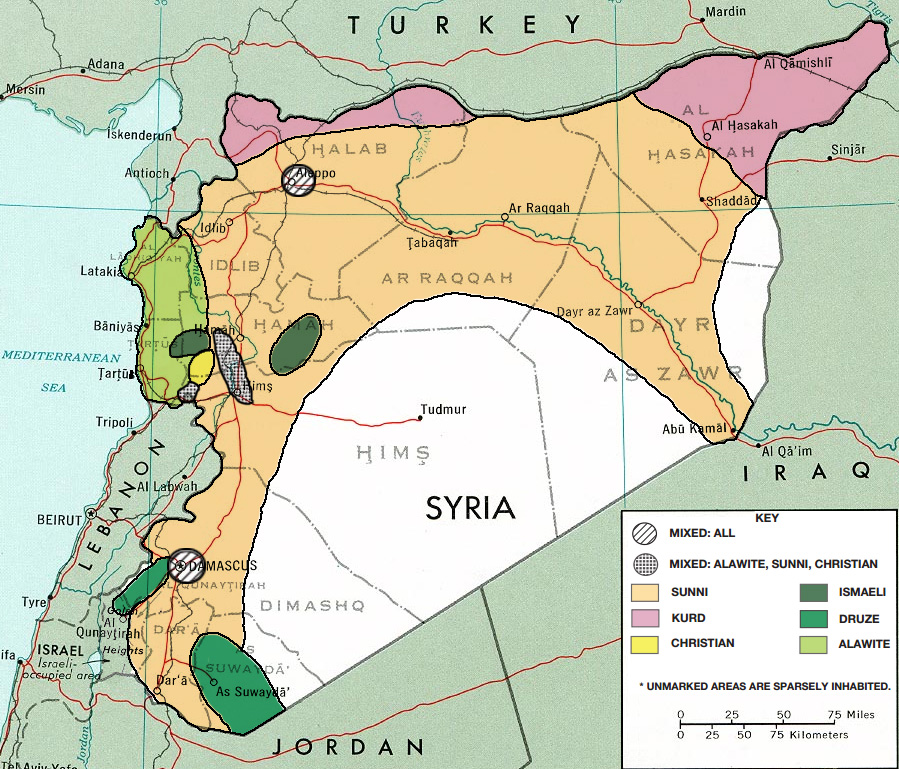

シリアは多民族国家であり、アラブ人が人口の大多数を占めるが、その他にも多様な民族集団が共存している。

- アラブ人:人口の約74%から90%を占めるとされる最大の民族集団。主にアラビア語を母語とする。パレスチナ難民(約60万人)もアラブ人に含まれる。

- クルド人:人口の約8%から10%(約200万人)を占める第二の民族集団。主にシリア北東部(ロジャヴァ)に居住し、クルド語(主にクルマンジー方言)を話す。ヤズィーディー(約4万人)もクルド人に含まれることが多い。

- トルクメン人:人口の数%を占めるとされるが、正確な統計はない(推定数十万から350万人)。主にアレッポ、ダマスカス、ラタキアなどに居住し、トルコ語系の言語を話す。

- アッシリア人:人口の約3%から4%を占める先住民であり、キリスト教徒が多い。主にシリア北部および北東部(ハサカ、カーミシュリーなど)に居住し、現代アラム語の諸方言を話す。

- アルメニア人:人口の約1%(約19万人)を占め、世界で7番目に大きなアルメニア人ディアスポラを形成する。主にアルメニア人虐殺からの避難民の子孫であり、アレッポ、カーミシュリー、ダマスカス、ケサップなどに集住する。

- チェルケス人:人口の約1.5%を占め、主にカフカース地方からの移住者の子孫である。

- その他の少数民族:ギリシャ人、アルバニア人、ボスニア人、ジョージア人、ペルシャ人、パシュトゥーン人、ロシア人などが少数ながら存在する。

これらの民族集団の多くは、特にイスラム教を信仰する人々を中心に、ある程度アラブ化している。シリア社会は伝統的に、これらの多様な民族が共存してきた歴史を持つが、内戦は民族間の緊張を高める要因ともなった。少数派や脆弱な立場にある民族集団の人権状況は、特に注意が払われるべき課題である。

ブラジルには、アラブ系およびその他近東系の子孫が数百万人に上る、アラブ世界外で最大のシリア系ディアスポラが存在する。ブラジルは、シリア難民に人道的ビザを提供した最初のアメリカ大陸の国である。アラブ系アルゼンチン人の大多数は、レバノンまたはシリア系の背景を持つ。

9.3. 言語

シリアの公用語は現代標準アラビア語である。日常生活では、主に西部でレバント方言、北東部でメソポタミア方言など、様々な現代アラビア語の方言が使用されている。

公用語のアラビア語以外にも、以下の言語が国内で使用されている。

- クルド語:主にクルマンジー方言が、クルド人居住地域で広く話されている。

- トルコ語およびトルコ語系諸方言:トルクメン人コミュニティで使用される。

- アラム語:かつてこの地域のリングワ・フランカ(共通語)であったアラム語は、現在もアッシリア人コミュニティ(アッシリア現代アラム語、トゥロヨ語など)や、マアルーラ村など一部の地域(現代西アラム語)で話されている。

- シリア語(古典シリア語):様々なシリア系キリスト教諸派の典礼言語として使用されている。

- アルメニア語:アルメニア人コミュニティで使用される。

- チェルケス語:チェルケス人コミュニティで使用される。

- チェチェン語:チェチェン人コミュニティで使用される。

- ギリシャ語:ギリシャ系コミュニティで少数ながら使用される。

- その他:アゼルバイジャン語なども一部で使用されている。

これらの少数言語には、公的な地位は与えられていない。

外国語としては、かつてのフランス委任統治領時代の影響でフランス語も一部エリート層で使用されているが、近年は英語が第二言語としてより広く教育され、ビジネスや若者世代を中心に通用度が高まっている。

9.4. 宗教

シリアは多様な宗教が共存する国であり、イスラム教が最も主要な宗教である。2020年の宗教データアーカイブ協会(ARDA)の推計によると、人口の約94.17%がイスラム教徒であり、その内訳はスンナ派が79.19%、シーア派(アラウィー派を含む)が14.10%である。残りの約3.84%がキリスト教徒である。その他の統計では、イスラム教徒が約87%(スンナ派74%、アラウィー派、十二イマーム派、イスマーイール派などシーア派系が合わせて13%)、キリスト教徒が約10%、ドゥルーズ派が約3%とされる。

- イスラム教

- スンナ派:シリアで最大の宗教集団であり、アラブ人の大多数およびクルド人、トルクメン人の多くがスンナ派を信仰している。都市部の富裕層には歴史的にスンナ派が多く、オスマン帝国時代から政治的エリート層を形成してきた。

- アラウィー派:シーア派の一派とされるが、独自の教義を持つ。人口の約10-13%を占め、主にラタキアなど沿岸部の山岳地帯に居住する。アサド家はこの宗派の出身であり、バアス党政権下では軍や政府の要職を占めるなど、政治的に強い影響力を持ってきた。

- シーア派(十二イマーム派、イスマーイール派など):スンナ派、アラウィー派に次ぐイスラム教内の少数派。

- ドゥルーズ派:イスマーイール派から分派したとされるが、独自の教義を持つ。人口の約3%(約50万人)を占め、主に南部のジャバル・アル=ドゥルーズ(ドゥルーズ山地)に集住する。

- キリスト教:人口の約10-12%を占め、多様な教派が存在する。

- アンティオキア総主教庁系ギリシャ正教会:キリスト教徒の中で最大の教派。

- シリア正教会(非カルケドン派)

- 東方典礼カトリック教会(メルキト派、マロン派、シリア・カトリック、アルメニア・カトリック、カルデア・カトリックなど)

- アルメニア使徒教会

- アッシリア東方教会

- プロテスタント諸派

内戦前は約250万人のキリスト教徒がいたが、2023年には約50万人に減少したとの推計もある。多くのキリスト教徒は比較的高い社会経済的地位に属してきた。

- その他の宗教:ヤズィーディー(主にクルド人コミュニティ)、アレヴィー派(主にトルクメン人コミュニティ)などが少数存在する。かつてはダマスカス、アレッポ、カーミシュリーなどに大規模なユダヤ人コミュニティが存在したが、迫害や移住により激減し、現在は100人程度とされる。

シリア憲法は信教の自由を保障しているが、実際にはバアス党政権下で宗教活動はある程度の統制下に置かれていた。宗派間の関係は歴史的に複雑であり、内戦によってその緊張が表面化することもあった。アサド政権崩壊後の新暫定政府は、少数派宗教の保護を約束しているが、HTSなど一部勢力のイスラム主義的背景から、信教の自由の完全な保障については依然として懸念が存在する。

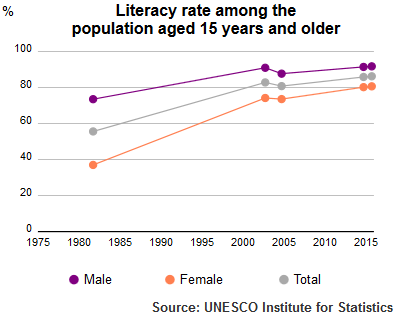

9.5. 教育

シリアの教育制度は、6歳から12歳までの初等教育が義務教育であり、公立学校では無償で提供される。学校制度は、初等教育(6年間)、前期中等教育(3年間、一般または職業訓練)、後期中等教育(3年間、学術または職業プログラム)の6・3・3制を基本としていた。大学進学には後期中等教育の学術プログラム修了が必要である。

内戦前の2010年時点で、高等教育機関への総入学者数は15万人を超えていた。15歳以上の識字率は、男性が90.7%、女性が82.2%であった。

国内には、ダマスカス大学(2014年時点で学生数21万人)、アレッポ大学といった主要な国立大学を含む6つの国立大学と、シリア私立大学、アラブ国際大学、カラムーン大学、国際科学技術大学など15の私立大学が存在した。また、経営管理高等研究所(HIBA)のような、学士および修士課程を提供する高等専門機関もあった。

しかし、シリア内戦は教育システムに壊滅的な影響を与えた。多くの学校が破壊されたり、避難所として使用されたりし、教師や生徒が避難民となったり、戦闘に巻き込まれたりした。教材の不足、安全の欠如、経済的困難などにより、多くの子どもたちが教育を受ける機会を奪われた。特に反体制派支配地域やISIL支配地域では、教育内容が歪められたり、女子教育が制限されたりする事例も報告された。

2024年のアサド政権崩壊後、新暫定政府にとって、破壊された教育インフラの再建、教師の確保と再訓練、カリキュラムの正常化、そしてすべての子どもたちへの教育機会の提供は、国の将来を左右する喫緊の課題である。

9.6. 保健衛生

シリアの保健衛生システムは、2011年以前はある程度の水準を維持していたが、シリア内戦によって深刻な打撃を受けた。

内戦前の2010年には、医療費支出はGDPの3.4%を占めていた。2008年の統計では、人口1万人あたりの医師数は14.9人、看護師数は18.5人であった。2010年の平均寿命は75.7歳(男性74.2歳、女性77.3歳)であった。公的な医療システムが存在し、主要都市には総合病院が、地方には診療所が配置されていた。

しかし、内戦は医療システムを崩壊寸前に追い込んだ。多数の病院や医療施設が戦闘や爆撃によって破壊され、医療従事者の多くが死亡、負傷、あるいは国外へ避難した。医薬品や医療機器の不足は慢性化し、安全な水や衛生環境へのアクセスも困難となった。これにより、感染症が再流行し、予防可能な病気で命を落とす人々が増加した。特に包囲された地域や反体制派支配地域では、医療サービスへのアクセスが極めて限定的となり、人道危機を深刻化させた。

風土病としては、リーシュマニア症などが報告されている。内戦下では、ポリオの再発生や麻疹の流行など、ワクチンで予防可能な疾患の拡大も懸念された。

アサド政権崩壊後の新暫定政府は、破壊された医療インフラの再建、医療従事者の確保と帰還支援、医薬品の安定供給、そして国内外からの人道支援組織との連携を通じて、国民の健康状態の改善に取り組む必要がある。国際的な支援と協力が不可欠である。

9.7. 社会問題

シリアは、2011年以降のシリア内戦によって、深刻かつ多岐にわたる社会問題に直面している。これらの問題は相互に関連し合い、国民生活と国家の将来に大きな影を落としている。

- 難民問題:内戦は、現代史でも最大規模の難民危機を引き起こした。数百万人が国内で住居を追われ国内避難民となり、さらに数百万人が国外へ逃れ難民となった。主な避難先はトルコ、レバノン、ヨルダン、イラク、エジプトなどの周辺国やヨーロッパ諸国である。難民キャンプの過酷な生活環境、教育や就労機会の欠如、ホスト国社会との摩擦などが問題となっている。国内避難民も、安全な避難場所の確保、食糧、水、医療へのアクセスなど多くの困難に直面している。

- 貧困の深刻化:内戦による経済活動の停滞、失業率の急増、通貨価値の暴落、物価の高騰などにより、国民の大多数が貧困ライン以下での生活を余儀なくされている。2024年のアサド政権崩壊時点で、人口の90%以上が貧困状態にあり、80%が食糧不安に直面していると報告されていた。

- 食糧不足と栄養失調:農業生産の激減、物流の寸断、輸入の困難化などにより、食糧供給が著しく悪化した。特に子どもや高齢者、妊産婦などの脆弱な層における栄養失調が深刻な問題となっている。

- 高い失業率:産業基盤の破壊や経済活動の麻痺により、特に若年層を中心に失業率が極めて高い水準にある。これは社会不安や過激化の一因ともなり得る。

- 社会基盤施設の破壊:住宅、学校、病院、道路、橋、電力網、水道施設など、生活に不可欠な社会基盤の多くが戦闘や爆撃によって破壊された。これらの復旧には莫大な費用と時間が必要である。

- 人道危機:上記の要因が複合的に絡み合い、シリアは深刻な人道危機に直面している。医療サービスへのアクセス困難、感染症の蔓延リスク、安全な水や衛生環境の欠如、心理的トラウマを抱える人々の増加などが指摘されている。

- 化学兵器の使用と後遺症:内戦中、複数回にわたり化学兵器が使用されたとされ、多くの市民が犠牲となった。生存者や被爆地域住民の健康被害や土壌汚染などの長期的な影響も懸念される。

- 強制失踪と政治犯:バアス党政権下では、多くの人々が恣意的に拘束され、強制失踪の対象となったり、政治犯として不当に投獄されたりしてきた。政権交代後の真相究明と正義の回復、そして行方不明者の捜索が大きな課題である。

- 児童労働と児童婚:経済的困窮から、子どもたちが労働に従事させられたり、早期に結婚させられたりするケースが増加している。これは子どもたちの教育機会を奪い、将来にわたる負の影響をもたらす。

これらの社会問題の解決は、シリアの平和と安定、そして民主的な発展にとって不可欠であり、国際社会の持続的な支援と協力が求められている。

10. 文化

シリアは、古代文明が栄えた地であり、多様な民族と宗教が交錯する中で、豊かで重層的な文化を育んできた。伝統的な家族の絆や宗教的価値観が重んじられる一方で、文学、音楽、メディア、食文化、スポーツなど多様な文化的側面を持つ。世界遺産も多く有するが、内戦により大きな被害を受けている。

伝統的な社会では、家族の絆、宗教的価値観、教育、自制心、そして他者への敬意が重視される。シリア人の伝統芸術への嗜好は、アル=サマー、様々なバリエーションを持つダブケ(集団舞踊)、そして剣舞といった踊りに表現される。結婚式や子供の誕生といった機会は、民俗習慣を活き活きと披露する場となる。

ダマスカス、アレッポなどの古都では、伝統的な家屋建築が保存されており、多くは中央に噴水のある中庭を囲む形で部屋が配置され、柑橘類の木々、ブドウの蔓、花々で彩られている。

10.1. 文学

シリア文学は、アラブ文学全体に大きく貢献してきた。口承および書承の詩の豊かな伝統を持つ。19世紀のナフダ(アラブ文学・文化復興運動)においては、エジプトに移住した多くのシリア人作家が極めて重要な役割を果たした。

現代シリアを代表する作家としては、アドニス(アリー・アフマド・サイード・アスバル)、ムハンマド・アル=マーグート、ハイダル・ハイダル、ガーダ・アッ=サマーン、ニザール・カッバーニー、ザカリーヤー・ターメルなどが挙げられる。

バアス党政権下では、文学作品に対する検閲が行われ、表現の自由は著しく制限された。このような状況下で、ナビール・スレイマーン、ファウワーズ・ハッダード、ハイリ・アッ=ザハビー、ニハード・スィーリースらが先駆となった歴史小説は、過去を描写することを通じて現代社会を批判する手段として用いられることもあった。シリアの民話もまた、マジックリアリズムの手法を取り入れつつ、現代への隠喩的な批判の媒体となることがあった。スウェーデン在住の亡命作家サリーム・バラカートは、このジャンルの主要な担い手の一人である。

現代シリア文学には、サイエンス・フィクションや未来のユートピアを描いた作品(ヌハード・シャリーフ、ターリブ・ウムラーンなど)も含まれ、これらもまた体制批判の手段として機能することがあった。

アサド政権崩壊後のシリアにおいて、文学がどのように自由な表現を取り戻し、社会の変化を映し出していくかが注目される。

10.2. 音楽

シリア、特に首都ダマスカスの音楽シーンは、長らくアラブ世界において最も重要なものの一つであり、特に古典アラブ音楽の分野でその地位を確立してきた。シリアは、アスマハーン、ファリード・アル=アトラシュ、そして現代の歌手レナ・シャマミヤーンなど、数多くの汎アラブ的なスターを輩出してきた。

北部の都市アレッポは、ムワッシャフ(Andalusian sung poetryの一形式で、サブリ・ムダッラルによって広められた)や、サバーフ・ファフリーのような人気スターで知られている。ダブケ(民族舞踊)やその他のダンス音楽も人気が高い。

また、シリアはキリスト教の聖歌(シリア聖歌として知られる)の最も初期の中心地の一つであり、これは現在も様々なシリア系キリスト教諸派の典礼音楽として歌い継がれている。かつてはシリア・ユダヤ人の独特な宗教音楽の伝統も存在し、その一部はニューヨークのシリア系ユダヤ人コミュニティで今も受け継がれている(バカーショートやピズモーニームなど)。

内戦は音楽活動にも大きな影響を与えたが、音楽はシリアの人々にとって困難な状況下での慰めや抵抗の表現手段ともなってきた。

10.3. メディア

シリアにおけるテレビ放送は、エジプトと共にアラブ連合共和国の一部であった1960年に開始された。当初は白黒放送で、1976年にカラー放送へ移行した。シリアのメロドラマ(ソープオペラ)は、東アラブ世界全体で高い市場浸透率を誇り、人気を博してきた。

しかし、バアス党政権下では、ほぼ全てのメディア(新聞、ラジオ、テレビ)は国営であり、政府の厳格な統制下に置かれていた。当局はシュウバト・アル=ムハーバラート・アル=アスカーリーヤを含む複数の情報機関を運営し、多くの工作員を動員して国民の言論や行動を監視していた。報道の自由は著しく制限され、政府に批判的な内容は厳しく検閲された。

シリア内戦中、多くのジャーナリスト、芸術家、詩人、作家、活動家が投獄され、一部は殺害された。著名な風刺漫画家アクラム・ラスラーンもその犠牲者の一人である。インターネットも政府による検閲の対象となり、多くのウェブサイトがブロックされ、オンラインでの活動も監視されていた。

2024年のアサド政権崩壊は、シリアのメディア環境に大きな変化をもたらす可能性を秘めている。新暫定政府の下で、報道の自由がどの程度確立され、多様な意見が表明されるようになるかが注目される。しかし、長年の統制と内戦による混乱からの移行は容易ではなく、独立したジャーナリズムの育成や、偽情報対策などが課題となる。

10.4. 食文化

シリア料理は、その豊かな食材と多様な調理法で知られ、各料理が生まれた地域と深く結びついている。主に南地中海、ギリシャ、南西アジアの料理の影響を受けており、一部にはトルコ料理やフランス料理の影響も見られる。代表的な料理には、ケバブ(シシカバブ)、ズッキーニの詰め物(クールジェット)、ヤブラ(ブドウの葉の詰め物、トルコ語の「ヤプラック」=葉に由来)、シャワルマ、ファラフェルなどがある。

食事は、まずメゼと呼ばれる豊富な種類の前菜から始まるのが一般的である。フムス(ひよこ豆のペースト)、タブーリ(パセリとブルグルのサラダ)、ファットゥーシュ(揚げパンのサラダ)、ラブネ(水切りヨーグルト)、シャンクリッシュ(熟成チーズ)、バストゥルマ(乾燥熟成肉)、スジュク(スパイシーなソーセージ)などがメゼとして供される。これらの前菜には、常にアラビアの平たいパンであるフブズが添えられる。ザータル(ハーブミックス)、挽肉、チーズを使ったマナキーシュ(アラビア風ピザ)も人気のある軽食である。

デザートには、フィロ生地に刻んだナッツを詰めて蜂蜜に浸したバクラヴァが有名である。

飲み物は、時間帯や機会によって様々である。最もよく知られる温かい飲み物はアラブコーヒーで、通常は朝食時や夕方に飲まれる。来客時や食後にも供される。アルコール飲料としては、アラック(アニス風味の蒸留酒)がよく知られ、主にお祝いの席で飲まれる。その他、アイラン(塩味のヨーグルト飲料)、ジャッラブ(デーツとローズウォーターの甘い飲み物)、ホワイトコーヒー(カフェインレスの飲み物)、そして「アル・シャルク」という名の地ビールなどがある。

シリアの食文化は、家族や友人との集まりを大切にし、もてなしの心を反映したものとなっている。

10.5. スポーツ

シリアではサッカーが最も人気のあるスポーツであり、国内プロサッカーリーグとしてシリア・プレミアリーグが1966年に創設された。リーグ創設以来、アル・ジャイシュ・ダマスカスが圧倒的な強さを誇り、5連覇を含むリーグ最多17回の優勝を達成している。

シリアサッカー協会(SFA)によって構成されるサッカーシリア代表は、これまでFIFAワールドカップへの出場経験はない。AFCアジアカップには7度出場しており、2023年大会では初の決勝トーナメント進出を果たし、ベスト16の成績を収めた。

オリンピックには、1948年ロンドン五輪で初参加した。それ以降は中東戦争などの影響で参加と不参加が続いたが、1980年モスクワ五輪以降は継続して夏季オリンピックに参加している。冬季オリンピックへの参加経験はない。これまでに獲得したメダルは、金メダル1個、銀メダル1個、銅メダル2個である(2024年パリオリンピック終了時点)。2021年の東京五輪では、ウエイトリフティング男子109kg超級でマン・アサードが銅メダルを獲得し、シリア選手として4大会ぶりのメダルとなった。

その他、バスケットボール、レスリング、ボクシングなども人気がある。シリア内戦は国内のスポーツ活動にも大きな影響を与えたが、困難な状況下でも選手たちは国際大会への参加を続けている。

10.6. 世界遺産

シリアは古代文明が交差した地であり、その豊かな歴史を物語る数多くの文化遺産が存在する。ユネスコの世界遺産リストには、以下の6件が文化遺産として登録されている。

- 古都ダマスクス(1979年登録):世界最古の都市の一つとされ、ウマイヤド・モスクや多くの歴史的建造物が残る。

- パルミラの遺跡(1980年登録):ローマ帝国時代に交易で栄えた砂漠のオアシス都市。壮大な列柱道路や神殿、墓などが有名。

- 古都ボスラ(1980年登録):ナバテア王国、ローマ帝国、イスラム時代の遺跡が残る。特に保存状態の良いローマ劇場が知られる。

- 古都アレッポ(1986年登録):歴史的な城塞、モスク、マドラサ、スーク(市場)などが広がる。

- クラック・デ・シュヴァリエとカラット・サラーフ・アッディーン(2006年登録):十字軍時代に建設されたクラック・デ・シュヴァリエと、アイユーブ朝時代に改修されたサラディン城(カラット・サラーフ・アッディーン)は、中世の城郭建築の傑作とされる。

- シリア北部の古代村落群(2011年登録):ローマ帝国後期から東ローマ帝国時代にかけて栄えた約40の村落遺跡群。良好な保存状態の住居、教会、浴場などが残る。

これらの世界遺産は、人類共通の貴重な財産であるが、シリア内戦によって一部が深刻な破壊や略奪の被害を受けた。パルミラ遺跡やアレッポ旧市街などは特に大きな被害を被り、その修復と保護が国際的な課題となっている。2013年には、シリア国内の全6件の世界遺産が危機遺産リストに登録された。

10.7. 祝祭日

シリアの祝祭日は、宗教的なものと国家的なものが中心となる。イスラム教とキリスト教の主要な祭日が祝われるほか、歴史的な出来事を記念する日もある。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | عيد راس السنة الميلاديةエイド・ラアス・アッ=サナ・アル=ミーラーディーヤアラビア語 | グレゴリオ暦の新年 |

| 3月8日 | 3月8日革命記念日 | ثورة الثامن من اذارサウラト・アッ=サーミン・ミン・アザールアラビア語 | 1963年のバアス党による権力掌握を記念(アサド政権崩壊後の扱いは不明) |

| 3月21日 | 母の日 | عيد الأمエイド・アル=ウンムアラビア語 | |

| 4月17日 | 独立記念日(撤退記念日) | عيد الجلاءエイド・アル=ジャラーアラビア語 | 1946年のフランス軍のシリアからの完全撤退を記念 |

| 移動祝日 | イースター(グレゴリオ暦) | عيد الفصح غريغوريエイド・アル=フィスフ・グリーゴーリーアラビア語 | 西方教会の復活祭 |

| 移動祝日 | イースター(ユリウス暦) | عيد الفصح اليوليوسيエイド・アル=フィスフ・アル=ユーリユーシーアラビア語 | 東方教会の復活祭 |

| 5月1日 | メーデー | عيد العمالエイド・アル=ウンマールアラビア語 | 国際労働者の日 |

| 5月6日 | 殉教者の日 | عيد الشهداءエイド・アッ=シュハダーアラビア語 | 1916年、オスマン帝国のアフメト・ジェマル・パシャによるシリア民族主義者多数の処刑を記憶する日 |

| 10月6日 | 10月解放戦争記念日 | حرب تشرين التحريريةハルブ・ティシュリーン・アッ=タフリリーヤアラビア語 | 第四次中東戦争の開戦記念日(アサド政権崩壊後の扱いは不明) |

| 12月25日 | クリスマス | عيد الميلاد المجيدエイド・アル=ミーラード・アル=マジードアラビア語 | イエス・キリストの降誕祭 |

| イスラム暦 ズルヒッジャ月10日 | 犠牲祭 | عيد الأضحىエイド・アル=アドハーアラビア語 | イスラム教の最も重要な祝祭の一つ |

| イスラム暦 シャウワール月1日 | 断食明けの祭り | عيد الفطرエイド・アル=フィトルアラビア語 | ラマダーン明けを祝う祭り |

| イスラム暦 ラビー・アル=アウワル月12日 | 預言者生誕祭 | المولد النبويアル=マウリド・アン=ナバウィーアラビア語 | 預言者ムハンマドの誕生日 |

上記以外にも、各宗教宗派ごとの祭日や、地域ごとの伝統的な祭りなどが存在する。アサド政権崩壊後の祝祭日の扱いや、新たな祝祭日の制定については、今後の暫定政府の方針によって変更される可能性がある。