1. 概要

ジャン・ド・ラ・フォンテーヌ(Jean de La Fontaineジャン・ド・ラ・フォンテーヌフランス語、1621年7月8日 - 1695年4月13日)は、17世紀フランスを代表する詩人であり、特に寓話作家として広く知られている。彼の代表作である『寓話集』は、ヨーロッパ中の後世の寓話作家の模範となり、フランス国内では地方言語を含む多様な版が作られた。

長期間にわたる王室の疑念にもかかわらず、彼はアカデミー・フランセーズの会員に選出され、その名声はフランスにおいて決して衰えることがなかった。彼の作品は、古代インド文学の『パンチャタントラ』、イソップ、ホラティウスなど、多様な源泉から着想を得ており、人間の世相に対する風刺が鋭いことで知られている。フランス語の詩的機能を最大限に引き出した傑作と評され、今日でもフランスの知識人たちは彼の詩句を好んで引用する。彼の生涯は、自然への愛、自由な精神、そして人間社会への深い洞察に満ちていた。

2. 生涯

ジャン・ド・ラ・フォンテーヌの生涯は、幼少期の教育から晩年の改宗に至るまで、様々な出来事と人間関係に彩られていた。彼はその独特な人柄と文学的才能で、同時代の文学界に大きな足跡を残した。

2.1. 幼少期と教育

ラ・フォンテーヌは1621年7月8日、フランスのシャトー=ティエリで生まれた。父はシャルル・ド・ラ・フォンテーヌで、シャトー=ティエリ公領の「森林官」(maître des eaux et forêtsフランス語)という副森林官のような職務に就いていた。母はフランソワーズ・ピドゥー。両親ともに地方の上流中産階級の出身で、貴族ではなかったものの、父はかなりの財産を持っていた。

ジャンは長子であり、シャトー=ティエリのコレージュで教育を受けた。学校を卒業した後、1641年5月にオラトリオ会に入会し、同年10月にはサン=マグルワール神学校に入ったが、短期間の滞在で聖職者としての適性がないことを悟った。その後、法学を学び、弁護士(avocatフランス語)として認められたと言われている。

2.2. 家族関係

ラ・フォンテーヌは比較的早く身を固めることになった。1647年、父が自身の森林官の職を彼に譲り、14歳のマリー・エリカールとの結婚を取り決めた。マリーは彼に2万リーブルの持参金をもたらし、将来への期待も大きかった。彼女は美しく聡明であったようだが、二人の関係はうまくいかなかった。彼女の行動に関する漠然としたスキャンダルは、ほとんどが後世のゴシップやラ・フォンテーヌの個人的な敵によって広められたものであり、確固たる根拠はないとされている。彼女について確実に言えるのは、家事を怠りがちで、小説を読むことに熱中していたことである。

一方、ラ・フォンテーヌ自身も常に家を空けがちで、夫婦間の貞節に関しては厳格ではなかった。彼はまた、事業の才能に乏しく、財政状況が絶望的なほどに悪化したため、1658年には夫婦間の財産分離(séparation de biensフランス語)を行う必要が生じた。これは家族の利益のために友好的に行われた取引であった。しかし、次第に二人は実際の喧嘩をすることなく、同居をやめるようになり、ラ・フォンテーヌの人生の最後の40年間の大半はパリで暮らし、妻はシャトー=ティエリに残った。彼らは頻繁にシャトー=ティエリを訪れていた。1653年には息子が一人生まれたが、その教育と世話はすべて母親が行った。

2.3. パリでの文学活動

結婚初期からラ・フォンテーヌはパリに頻繁に滞在していたようだが、定期的に首都を訪れるようになったのは1656年頃からである。彼の職務は時折のものであり、パリでの非居住生活と両立可能であった。彼が文学活動を本格的に開始したのは30歳を過ぎてからであった。フランソワ・ド・マルエルブの作品を読んだことが、彼に詩的な想像力を最初に呼び覚ましたと言われているが、しばらくの間は当時の流行に合わせたエピグラム、バラード、ロンドーなどの些細な作品しか試作しなかった。

彼の最初の本格的な作品は、テレンティウスの『Eunuchusラテン語』の翻訳または翻案(1654年)であった。当時、フランス文学の有力な後援者であったのは財務卿ニコラ・フーケで、ラ・フォンテーヌは妻の親戚であるジャック・ジャンナールを通じてフーケに紹介された。フーケに謁見した者の多くは手ぶらで帰ることはなく、ラ・フォンテーヌもすぐに1000リーブルの年金(1659年)を受け取った。これは四半期ごとに詩を提出するという簡単な条件であった。彼はまた、フーケの有名な田舎の邸宅であるヴォー=ル=ヴィコント城を題材にした散文と詩の混淆作品『Le Songe de Vauxフランス語』を書き始めた。

この頃、妻の財産を別途確保する必要が生じ、彼は所有していたものを徐々に売却しなければならなかったようだが、常に有力で寛大な後援者がいたため、彼にとってそれは大した問題ではなかった。同年、彼はバラード『Les Rieurs du Beau-Richardフランス語』を書き、その後も国王から様々な人物に宛てた多くの小規模な時事詩を発表した。フーケが国王の不興を買い逮捕された際、ラ・フォンテーヌはフーケの多くの文学的庇護者と同様に、哀歌『Pleurez, Nymphes de Vauxフランス語』を書いて彼への忠誠を示した。

この時期、彼の財政状況は芳しくなかった。彼と父は厳密には資格のない「エスクワイア」の称号を名乗っていたが、古い法令が施行されたため、密告者によって彼に2000リーブルの罰金が科せられる判決が下された。しかし、彼はシャトー=ティエリの封建領主であるブイヨン公爵、そして特にブイヨン公爵夫人という新たな保護者を見つけ、罰金についてはそれ以上言及されることはなかった。

ラ・フォンテーヌの最も生き生きとした詩のいくつかは、ジュール・マザラン枢機卿の姪で末娘のマリー・アンヌ・マンチーニ公爵夫人に宛てられている。公爵夫妻のルドヴィーコ・アリオストへの嗜好が、彼の最初の真に重要な作品である『物語集』(Contesフランス語)の第一巻(1664年)の執筆に影響を与えた可能性さえある。当時彼は43歳で、それまでの印刷された作品は比較的重要性の低いものであったが、彼の作品の多くは正式に出版されるずっと前から手稿で流通していた。

この頃、フランス文学史に名高い「ヴィユー・コロンビエ街の四人組」が結成された。このグループはラ・フォンテーヌ、ジャン・ラシーヌ、ニコラ・ボアロー=デプレオー、モリエールで構成され、モリエールはラ・フォンテーヌとほぼ同年代、他の二人はかなり若かった。ジャン・シャプランもまた、この文学サークルの外部者的な存在であった。これらの会合については多くの逸話があり、中には明らかに作り話と思われるものもある。最も特徴的なのは、シャプランの不運な作品『Pucelleフランス語』の写本が常にテーブルに置かれ、グループ内で違反があった場合の罰として、その作品の一定行数を読まされることになっていたという話である。この文学サークルは、ラ・フォンテーヌが翻案した『プシュケとクピドの物語』の登場人物に偽名で登場したが、この作品は『アドニス』とともに1669年まで出版されなかった。

詩人はその間も友人を見つけ続けた。1664年には、オルレアン公爵夫人未亡人の正式な紳士として任命され宣誓し、パリのリュクサンブール宮殿に居を構えた。彼はまだ森林官の職を保持しており、1666年にはジャン=バティスト・コルベールからシャトー=ティエリでの不正行為を調査するよう促す叱責のようなものを受けている。同年には『物語集』の第二巻が、1668年には『寓話集』の最初の六巻が出版され、1671年には両ジャンルの作品がさらに発表された。この後者の年、詩人がいかに従順にどんな影響にも身を委ねたかを示す奇妙な例として、ポール=ロワイヤル派の要請により、コンティ公アルマン・ド・ブルボンに献呈された聖詩集の編集者として職務を果たしたことが挙げられる。

1年後、しばらく順調であった彼の状況は、かなり悪化の兆しを見せ始めた。オルレアン公爵夫人が亡くなり、彼は森林官の職を辞めざるを得なくなったようで、おそらく借金を返済するために売却したのだろう。しかし、ラ・フォンテーヌには常に摂理があった。偉大な美貌とかなりの知力、そして高潔な人柄を持つマルグリット・ド・ラ・サブリエール夫人が、彼を自宅に招き、彼はそこで約20年間暮らした。それ以降、彼は自分の財政について一切心配する必要がなくなり、二つの異なる詩のジャンル、そして演劇作品の創作に専念することができた。

2.4. アカデミー・フランセーズ会員

1682年、60歳を超えていたラ・フォンテーヌは、フランスの主要な文人の一人として認められた。当時の最も堅実な文芸批評家であり、単なる目新しいものを称賛する傾向がなかったマダム・ド・セヴィニエは、1678年の冬に出版された彼の『寓話集』の第二集を「神聖な」ものと評しており、これが一般的な意見であったことは確実である。したがって、彼がアカデミー・フランセーズに立候補することは不合理ではなかった。彼の『物語集』の題材は、その品行方正な集会に好意を抱かせるものではなかったし、フーケや旧フロンド派の複数の代表者への彼の愛着は、コルベールや国王に疑念を抱かせたが、ほとんどの会員は彼の個人的な友人であった。

彼は1682年に最初に提案されたが、マルキ・ド・ダンジョーのために落選した。翌年コルベールが死去し、ラ・フォンテーヌは再び指名された。ボアローも候補者であったが、最初の投票では寓話作家が批評家を16対7で上回った。国王は、選出だけでなく、再投票にも同意が必要であったため、不満を抱き、選挙は保留された。しかし、数ヶ月後に別の空席が生じ、ボアローが選出された。国王は熱烈にその選択を承認し、「ラ・フォンテーヌをすぐに迎え入れてもよい、彼は賢明になることを約束した」と付け加えた。

彼の入会は、彼の人生で唯一の深刻な文学的論争の間接的な原因となった。アカデミーとその会員の一人であるアントワーヌ・フュルティエールとの間で、後者のフランス語辞書に関する紛争が発生し、それがアカデミーの法人特権の侵害であると決定された。かなりの能力を持つフュルティエールは、彼が敵と見なした人々、特にラ・フォンテーヌを激しく攻撃した。ラ・フォンテーヌの不運な『物語集』は彼を特に脆弱にし、これらの物語の第二集は警察によって非難されていた。しかし、『Roman Bourgeoisフランス語』の作者の死により、この論争は終結した。

その後まもなく、ラ・フォンテーヌはさらに有名な事件、古今論争に関与した。この論争ではボアローとシャルル・ペローが中心人物であり、ラ・フォンテーヌは(ペローによってイソップやパエドルスと比較して特に優れていると評価されたにもかかわらず)「古人派」の側に立った。同じ頃(1685年-1687年)、彼は多くの後援者の中で最後の人物であるデルヴァール夫妻と知り合い、あるウールリッヒ夫人という、地位はあるが評判の良くない女性に恋をした。この交友は、ヴァンドーム、ショリュー、その他テンプル塔の放蕩的な文学サークルとの親密な関係を伴っていた。しかし、ラ・サブリエール夫人は長らくほぼ完全に善行と宗教的実践に身を捧げていたにもかかわらず、ラ・フォンテーヌは彼女が1693年に亡くなるまで彼女の家に住み続けた。その後に起こったことは、彼の子供のような性質に関する多くの物語の中で最もよく知られているものの一つである。デルヴァールは夫人の死を聞き、すぐにラ・フォンテーヌを探しに出かけた。彼は悲しみに暮れるラ・フォンテーヌを路上で捕まえ、自分の家を住処にするよう懇願した。ラ・フォンテーヌの答えは「そこへ行くところだった」であった。

2.5. 晩年と宗教的改宗

1692年、ラ・フォンテーヌは重病を患いながらも『物語集』の改訂版を出版した。同年、彼はキリスト教に改宗した。若い司祭であるムッシュ・プーセは、『物語集』の不適切さについて彼を説得しようと試み、新しい戯曲の破棄が要求され、悔い改めの証拠としてそれに従ったと言われている。ラ・フォンテーヌは終油の秘跡を受け、その後も詩や寓話を書き続けた。

当時わずか11歳であったブルゴーニュ公爵(フランソワ・フェヌロンの教え子)が、自らの意思でラ・フォンテーヌに50ルイ金貨を贈ったという話がある。しかし、ラ・フォンテーヌは一時的に回復したものの、老齢と病弱さによって衰弱しており、新しい後援者であるデルヴァール夫妻は彼をもてなすというよりも介護する必要があったが、彼らは非常に丁寧かつ親切に介護した。彼はさらに少し作品を書き、特に『寓話集』を完成させた。しかし、ラ・サブリエール夫人の死から2年余りしか生きられず、1695年4月13日にパリで73歳で死去した。

2.6. 死

ラ・フォンテーヌは1695年4月13日にパリで73歳で死去した。パリにペール・ラシェーズ墓地が開設された際、彼の遺体はそこに移された。彼の妻は彼より約15年長生きした。

2.7. 逸話と人柄

ラ・フォンテーヌの奇妙な人柄は、他の文人たちと同様に、文学的伝統によって一種の伝説として語り継がれてきた。若くして彼のうっかり屋な性格と仕事への無関心さは、ゲデオン・タユマン・デ・レオーによって主題とされた。後世の同時代人たちもその話を膨らませ、18世紀にはそれが定着した。これらの逸話には、以下のようなものがある。

- 息子に会った際、彼が誰であるかを教えられ、「ああ、そうか、どこかで見たことがあると思ったよ!」と発言した。

- 妻の崇拝者とされる人物と決闘を主張した後、以前と全く同じように自宅を訪れるよう陽気に懇願した。

- 靴下を裏返しにして社交場に出かけた。

これらとは対照的に、社交の場での彼の不器用さや沈黙、あるいは積極的に無礼な態度に関する他の話もある。ジャン・ド・ラ・ブリュイエールによる好ましくない描写については、ラ・フォンテーヌがラ・ブリュイエールの主要な文学的敵であったイザーク・ド・バンセラードの特別な友人であり同盟者であったことを考慮すべきである。しかし、すべての差し引きをしてもなお多くの逸話が残る。特に、これらの逸話の主要な情報源の一つが、知性と道徳的価値を備え、30年以上にわたってラ・フォンテーヌの親しい友人であった父から話を聞いたルイ・ラシーヌであるという点を考慮すると、その信憑性は高い。

これらの物語の中で最も記録に値するのは、ヴィユー・コロンビエの四人組に関するもので、ラシーヌとボアローが「ル・ボノム」(le bonhommeフランス語、良い人)または「ル・ボン」(le bonフランス語、善良な人)という愛称で親しまれていたラ・フォンテーヌについて機知を競い合っていた際、モリエールが傍観者に「我々の才人たちがどんなに頑張っても、あの善良な人を消し去ることはできないだろう」と述べたという話である。そして実際に、彼を消し去ることはできなかった。

3. 作品世界

ラ・フォンテーヌの数多くの作品は、伝統的に三つの部門に分けられる。寓話集、物語集、そしてその他の雑多な(演劇作品を含む)作品である。彼はその中で最も最初の寓話集で最もよく知られており、中世にまで遡るフランス語詩による寓話収集の伝統を頂点に導いた。これらの初期の作品はタイトルに「イソップ」と記されているものの、より新しい情報源から多くの寓話を集めていた。その中でも主要なものとしては、マリー・ド・フランスの『イソペ』(1190年)やジル・コローゼの『Les Fables du très ancien Esope, mises en rithme françoiseフランス語』(1542年)が挙げられる。

3.1. 寓話集 (Fables)

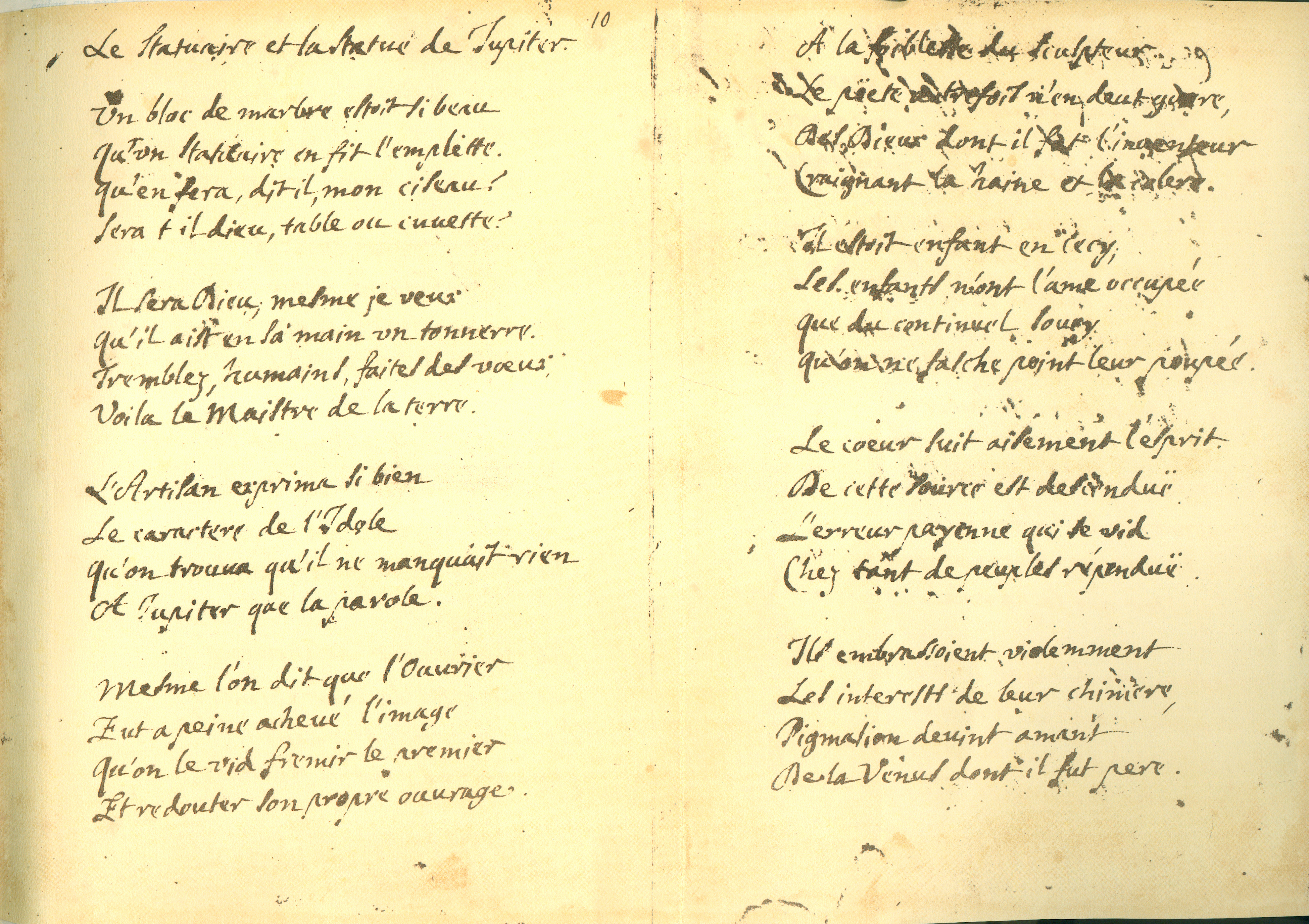

ラ・フォンテーヌの『寓話集』全12巻の出版は1668年から1694年にかけて行われた。最初の6巻の物語の大部分はイソップやホラティウスに由来し、自由詩で簡潔に語られている。後期の版の物語は、より新しい情報源や東洋の物語の翻訳から取られることが多く、より長く語られている。一見すると単純な詩句は容易に記憶されるが、人間の本質に対する深い洞察を示している。多くの詩句は、しばしばことわざとして、フランス語の標準的な言い回しとなっている。寓話はまた、時折見られる皮肉な両義性によっても特徴づけられる。例えば、「彫刻家とジュピテルの像」(第9巻第6話)の寓話は迷信に対する風刺のように読めるが、「人は皆、できる限り、夢から現実を創造する」という教訓的な結論は、宗教全体にも等しく適用されうる。

韓国語版の記述によれば、ラ・フォンテーヌの寓話はイソップ寓話に比べて、内容面で人間の世相に対する風刺の強度が強いと評価されている。彼の寓話は、動物を比較対象とすることで、人間の真の姿を考えさせる優れた作品であり、フランス語の詩的機能をよく生かした秀作とされている。日本語版の記述では、『北風と太陽』や『金の卵を産むめんどり』といった有名な寓話が挙げられている。

3.2. 物語集 (Contes) およびその他の作品

彼の作品の第二の部門である物語集(『Contes et nouvelles en versフランス語』)は、かつてはほぼ同等に人気があり、その執筆期間も長かった。最初の作品は1664年に出版され、最後の作品は死後に出版された。これらは特に、その巧妙に放蕩的な調子によって特徴づけられていた。

その他の作品としては、テレンティウスの『Eunuchusラテン語』の翻訳(1654年)、フーケのために書かれた散文と詩の混淆作品『Le Songe de Vauxフランス語』、そして1669年に出版された『プシュケとクピドの物語』や『アドニス』などがある。1674年には、ジャン=バティスト・リュリと協力してオペラという新しいジャンルにも挑戦している。彼の小説には『Xiseフランス語』(1664年-1674年)などがある。

3.3. 文学的スタイルと主題

ラ・フォンテーヌの文学的スタイルは、詩的で、機知に富み、簡潔でありながら多義的である。彼の作品は、軽やかで柔軟な筆致、博識さ、ユーモア、そして夢見がちで奔放な性質を特徴としている。彼は自然と庶民に親しんだ生活を送ったため、彼の詩文は民衆的で、人生の詩情と繊細で生き生きとした現実感に満ちている。彼が自然や動物、キツネやブドウの房、ヒツジやキャベツについて描写する際、あるいは貧しい人々への広大な慈愛を表現する際にも、その特徴が表れている。

彼は自然と社会の両方について深い知識を持ち、自由な思想を持つ知識人たちと広く交流し、多くの古典主義作家とは異なり、宮廷に近づくことを好まない奔放な生活を送った。おそらくこのため、ルイ14世にはあまり好まれなかった。

彼の寓話に登場する動物たちの社会は、ラ・フォンテーヌが生きた当時のフランス社会を象徴しており、様々な階層や矛盾がその本質を露呈している。下層の人々から権力者まで、あらゆる人物が動物に擬人化されて描かれ、社会の裏側や状況が真実をもって反映されている。

彼の詩は、フランス文化の象徴であり、深い民族的性格を帯びている。彼の物語は60編以上が作品集として出版されており、その物語を語る才能が際立っている。ラ・フォンテーヌは、イソップ(ギリシャ)、バブリウス(シリア)、パエドルス(ローマ)といった先行する寓話作家たちの創作伝統を受け継ぎつつ、時代性のある多くの新しいイメージを創造した。

4. 遺産と評価

ラ・フォンテーヌの寓話は国際的な評価を得ている一方で、その作者の称賛は主にフランス国内に限られてきた。しかし、彼の名声は生前から非常に高く、三人の主要な肖像画家によって描かれている。

4.1. 芸術およびメディアにおける描写

- 肖像画**: 1684年、63歳でアカデミー・フランセーズに迎えられた際、イアサント・リゴーによって肖像画が描かれた。ニコラ・ド・ラルジリエールは彼が73歳の時に彼を描き、三番目の肖像画はフランソワ・ド・トロワに帰属するとされている。

- 胸像**: 2人の彫刻家がラ・フォンテーヌの胸像を制作している。ジャン=ジャック・カフェエリの胸像は1779年のサロンで展示され、その後コメディ・フランセーズに寄贈された。ジャン=アントワーヌ・ウードンの胸像は1782年のものである。ウードンによる胸像は実際には2つのバージョンがあり、1つは現在フィラデルフィア美術館に、もう1つは彼の元後援者フーケの城であるヴォー=ル=ヴィコント城に所蔵されている。シャトー=ティエリの博物館には、ルイ=ピエール・デゼーヌによるラ・フォンテーヌの粘土製胸像が収蔵されている。

- 彫像**:

- パリには、ピエール・ジュリアンによる等身大の大理石像があり、現在はルーヴル美術館に所蔵されている。この像は1781年に依頼され、1785年のサロンで展示された。作家はゆったりとしたマントをまとい、ブドウの蔓が絡まる節くれだった木に座って瞑想している姿で表現されている。彼の膝には『キツネとブドウ』の寓話の原稿があり、足元にはキツネが彼の帽子の上に座り、革装丁の本に前足を置いて彼を見上げている。この像の小型の磁器モデルがセーヴル国立製陶所やストラスブール陶器のフランクタール陶器によって作られた。

- 19世紀には、エティエンヌ・マラン・メリングによるブロンズ像の小型モデルが制作された。この像は1840年にパリで、1881年にロンドンで展示された。この像では詩人が思索にふけりながら岩にもたれかかり、帽子を手にしている。

- ルーヴル宮殿のクール・ナポレオンには、1857年のジャン=ルイ・ジャレーによる立像がある。

- パリのラヌラグ庭園の入り口には、1891年にラ・フォンテーヌを記念する別のモニュメントが設置された。アシル・デュミラートルがデザインしたブロンズ胸像は、1889年の万国博覧会で展示された後、寓話の様々な登場人物に囲まれた高い石の台座の上に置かれた。この作品は第二次世界大戦中に他の多くの像と同様に溶解されたが、1983年にシャルル・コレアによる寓話作家の立像に置き換えられた。この像では、ラ・フォンテーヌが階段と台座の下にいるキツネとカラスを見下ろしている。

- 詩人の生誕地であるシャトー=ティエリにも多くの彫像がある。最も目立つのはシャルル=ルネ・ライティエによる立像で、ルイ18世の命令により町への贈り物として注文された。この像は1824年にマルヌ川を見下ろす広場に正式に設置された。第二次マルヌ会戦中に損傷し、その後町を移動した。現在は修復され、詩人の旧宅前の広場に置かれている。彼の足元ではウサギとカメの競争が繰り広げられている。

- 旧宅自体は現在博物館となっており、その外にはベルナール・スールが制作した等身大の像が立っている。

- その他のメディア**:

- ラ・フォンテーヌの永続的な人気を示すさらなる証拠として、フランス革命2年目のトランプカードに彼の姿が描かれている。このトランプでは、王族が哲学者と呼ばれる合理主義的な自由思想家に置き換えられ、皮肉な寓話作家がスペードのキングとして描かれている。

- ブルボン復古王政時代にも彼は同様に人気があり、彼の彫像が王室の依頼で制作されたことからもそれがわかる。

- それ以外にも、1816年にはジャック=エドゥアール・ガトーがデザインした、偉大なフランス人シリーズの詩人の頭部を描いた記念メダルが発行された。

- より最近では、『フランス史シリーズ』で、横向きに座った彼の姿が描かれている。

- ラ・フォンテーヌの頭部は、彼の没後300周年を記念して発行された100100 FRF硬貨にも描かれており、その裏面にはキツネとカラスの寓話が描かれている。

- 同じく1995年には、2.8 EURの寓話切手シートが発行され、その複合フォルダーには通貨表示のない取り外し可能な肖像画が含まれていた。

- 1995年には、小惑星5780ラ・フォンテーヌが彼の栄誉をたたえて命名された。

- その他の切手への登場としては、1938年の55サンチーム切手があり、彼の肖像の下にオオカミと子ヒツジの寓話のメダリオンが描かれている。

- 1971年のモナコ50サンチーム切手は、ラ・フォンテーヌ生誕350周年を記念したもので、寓話作家の胸像の下に、彼が書いたより有名な登場人物のいくつかが描かれている。

- 彼が登場する別の硬貨シリーズは、毎年発行される(中国の)旧正月を祝う『ラ・フォンテーヌの寓話』である。2006年以来発行されているこれらの地金型硬貨には、裏面に彼の肖像が、表面にはその年の特定の十二支の動物が描かれている。

- 架空の描写は、その時代のラ・フォンテーヌに対する流行の視点を反映している。アレクサンドル・デュマの小説『ブラジュロンヌ子爵』では、彼はニコラ・フーケの不器用でうっかり屋な廷臣として登場する。しかし、2007年の映画『Jean de La Fontaine - le défiフランス語』では、フーケの失脚後、詩人がルイ14世の絶対主義的な支配に抵抗する姿が描かれている。

4.2. 文化的影響と現代的関連性

ラ・フォンテーヌはあらゆる年齢層、あらゆる時代の作家として親しまれており、今日でも彼の詩は深い時事的な価値を保っている。彼の詩は、フランス語の詩的機能を最大限に引き出した傑作と評され、今日でもフランスの知識人たちは彼の詩句を好んで引用する。フランス人は皆、小学生の時にフランス語の授業で彼の寓話詩を数編ほど暗唱し、フランス人なら誰もが知っていて一生忘れない寓話詩の書き手である。

彼の作品は、社会構造や人間関係への深い洞察を含んでおり、現代の読者にとってもその人気と関連性は持続している。ベトナムでは、グエン・ヴァン・ヴィンがラ・フォンテーヌの作品を翻訳・翻案し、「ラー・フン・ティエン」(Lã Phụng Tiênベトナム語)という名でベトナム文学に紹介し、その名を広めた。

2011年7月8日には、生誕390周年を記念して、Google Doodleが彼の偉大な貢献を称えて彼をフィーチャーした。

また、日本の競走馬「ラフオンテース」は、1980年代前半に活躍した馬であり、その馬名は本項の人物名「ラ・フォンテーヌ」を登録する予定であったが、馬名審査登録の担当者が申請書類の「ラフオンテーヌ」を「ラフオンテース」と誤認してしまい、そのまま登録されたという逸話がある。馬主からは馬名変更申請があったものの却下されている。これは、ラ・フォンテーヌの名がフランス国外においても文化的な影響を与え続けている一例と言える。