1. 生涯と教育

ヤン・バプティスタ・ファン・ヘルモントの生涯は、学問への飽くなき探求と、既成概念への挑戦に満ちたものであった。

1.1. 出生と家族

ヤン・バプティスタ・ファン・ヘルモントは、1580年1月12日、当時スペイン領南ネーデルラントのブラバント公国に属するブリュッセルで誕生した。彼は、公職検察官でありブリュッセル市議会議員でもあったクリスティアン・ファン・ヘルモントと、マリア(ファン)・スタッサートの5人兄弟の末子であった。両親は1567年にシント=グドゥラ教会で結婚しており、ヘルモント家は裕福な貴族の家系であった。

1.2. 教育と初期のキャリア形成

彼はルーヴェン大学で教育を受け、美術や古典、さらにはイエズス会の学校で神学や神秘学など多岐にわたる学問を探求した。しかし、どの分野も彼の知的な探求心を完全に満たすことはなく、最終的に医学の道へと進んだ。1599年に医学の学位を取得した後、彼は一旦学業を中断し、数年間スイス、イタリア、フランス、ドイツ、イングランドを旅して回った。

帰国後、1605年にはアントウェルペンで発生した黒死病(ペスト)の大流行の際に医師として活動し、その経験を元に『De Peste』(ペストについて)という著作を執筆した。最終的に彼は1609年に医学博士号を取得した。しかし、彼は公式な学位取得やそれに基づく官職を得ることを「虚名を得るに過ぎない」として拒否し、医師としての開業資格を得ると、母校の外科学講師として教壇に立った。

当時の医学界ではガレノスの学説が主流であったが、彼自身が疥癬症を患った際、ガレノス医学に基づく下剤治療で病状が悪化し、当時主流ではなかったパラケルスス医学による治療でようやく回復したという経験から、ガレノス医学に深い失望を抱くようになった。この出来事をきっかけに、彼は自身の医学書を捨て(後に焼却しなかったことを後悔したとされる)、放浪の旅に出た。

1.3. 結婚と研究活動開始

約10年間にわたる旅の後、1609年にヤン・バプティスタ・ファン・ヘルモントは、裕福な貴族の娘であるマルゲリーテ・ファン・ランストと結婚した。結婚後、夫妻はブリュッセル近郊のヴィルヴォルデに定住し、6人または7人の子供をもうけた。妻の豊かな遺産は、彼が早期に医師としての実践を引退し、残りの人生を化学実験と科学研究に専念できる経済的基盤を提供した。彼は1644年12月30日にこのヴィルヴォルデで死去した。

2. 科学的貢献

ヤン・バプティスタ・ファン・ヘルモントの科学的貢献は多岐にわたり、当時の伝統的な学説に挑戦し、実験に基づいた近代的な科学的方法論を提唱した点で特筆される。

2.1. 哲学的および方法論的アプローチ

ファン・ヘルモントは、錬金術師であり神秘主義者でもあったパラケルススの影響を受けつつも、当時の多くの権威ある学説、中にはパラケルスス自身の誤りをも軽蔑的に拒絶した。彼は、サントリオ・サントリオ、ウィリアム・ハーベイ、ガリレオ・ガリレイ、フランシス・ベーコンといった同時代の科学者たちが実践していたような、経験と実験に基づいた新しい学問探求に積極的に参加した。

熱心なカトリック教徒であった彼は、古代ギリシアの自然哲学や中世スコラ哲学の弁証法に対し懐疑的な見解を示した。彼は、神が創造したものを理解するためには、神から与えられた力(人間の能力や聖書の言葉)を通じてのみ可能であると信じていた。この信念に基づき、彼は自己の経験を深めるために多くの実験を積み重ねることに尽力した。

ファン・ヘルモントは生涯にわたり頻繁に幻覚を体験し、それらを非常に重視した。彼が医学の道を選んだのは、天使ラファエルとの対話によるものだとされている。彼の著作の一部には、想像力が天体の、あるいは魔法的な力であると記述されており、特定の神秘的な理論や実践に対しては懐疑的であったものの、一部の自然現象を説明する上での魔法的な力の可能性を否定しなかった。この姿勢は、後の彼の異端審問における迫害の一因となった可能性もある。

2.2. 化学分野の発見

ファン・ヘルモントは化学分野において数多くの先駆的な貢献を行った。彼は自然を注意深く観察し、実験によって得られたデータの分析から、質量保存の概念をすでに持っていたことが示唆されている。

2.2.1. 「気体(Gas)」概念の導入

ファン・ヘルモントは「気体化学の父」と見なされており、大気中の空気とは性質が異なる様々な気体が存在することを最初に理解した人物である。彼はギリシア語で「混沌」(χᾰος古代ギリシア語)を意味する言葉から着想を得て、「ガス」(gasラテン語)という言葉を初めて科学用語として導入した。

彼は、木炭を燃やす際に放出される「gas sylvestreラテン語」が、発酵中のぶどうの搾りかす(マスト)から生じる気体と同じであり、それが時に洞窟の空気を呼吸不可能にするものであることを認識した。この「gas sylvestreラテン語」は、現代の二酸化炭素であると特定されている。ファン・ヘルモントは他にも少なくとも3種類の異なる気体、すなわち現在の一酸化炭素、亜酸化窒素、メタンに相当する物質を区別していたとされている。彼が考案した「ガス」という概念は、その後の化学の進歩に伴い定義が変化していったものの、近代化学の発展において不可欠な役割を果たす重要な概念となった。

2.2.2. 質量保存および元素理論

ファン・ヘルモントは化学反応において物質が消滅しないという質量保存の概念を実験的に示唆した。彼は、植物がどのように質量を増やすかを特定しようとした初期の実験家の一人でもある。

彼はアリストテレスの土・空気・火・水による「四元素説」やパラケルススの塩・硫黄・水銀による「三元素説」を批判した。ファン・ヘルモントにとって、空気と水こそが二つの原始的な元素であった。彼は「火」が元素であることを明確に否定し、「土」も水に還元されうるため元素ではないと考えた。彼は、この世界の物質は水と空気の二要素のみで成立し、空気は様々な物質の物理的母体ではあるものの、化学変化を起こして万物を生み出すことが可能なのは水だけであると主張した。彼はこの考えが、魚が水中でも生きられることや、生物を酸で溶かすと水に変わることで証明できるとし、さらにこの考え方は聖書の『創世記』における天地創造の記述とも合致するとも主張した。

彼は、28 kg (62 lb)の木炭を燃やした際に、わずか0.5 kg (1 lb)の灰しか残らないことを指摘した。この現象について、残りの部分は水と、特殊な発酵体によって生み出された物質として空気中に放出されたと考えた。この物質は、それぞれの物体に元から含まれているもので、燃焼などの作用によって露出されたものであると考えたのである。

2.3. 生理学および医学研究

ファン・ヘルモントは人体生理学および医学分野においても独自の見解と発見を提示した。

2.3.1. 消化理論

ファン・ヘルモントは消化の過程について広範にわたる著作を残した。彼は食物が胃酸によって消化され、腸壁で吸収されるという彼の消化理論を提唱した。彼の著書『Ortus medicinae』の英訳版『Oriatrike or Physick Refined』(1662年)において、彼は食物が体内の熱によって消化されるという従来の考え方を検討し、「もしそうならば、変温動物はどうやって生きられるのか?」と問いかけた。彼自身の見解としては、消化は胃などの体内に存在する化学的な試薬、すなわち「発酵体」(fermentラテン語)によって助けられると考えた。これは現代の酵素の概念に非常に近いものであったとハーレは指摘している。ファン・ヘルモントはまた、消化の過程を6つの異なる段階に分けて説明した。

2.3.2. 「アルケウス(Archeus)」と「ブラス(Blas)」概念

ファン・ヘルモントは生命活動の根源的な力を説明するために、「アルケウス」(Archeusラテン語)という概念を導入した。彼はアルケウスを「生命の空気と種子の本質的な似姿を結合する、生命の導き手(aura vitalis seminum, vitae directrixラテン語)」、すなわち「種子の豊穣さを含むより内なる霊的な核である種子の似姿と、物質としての生気の空気を結合させる『主たる働き手』」と定義した。彼はまた、アダムとイブの堕落以前はアルケウスが不死の精神に従い、直接に制御されていたが、堕落によって人類は感受性のある魂を得て不死を失ったと信じた。この感受性のある魂が滅びると、不死の精神も肉体に留まることができなくなるという。

さらに、彼はアルケウスに似た、しかし必ずしも明確に区別されない他の統御力があると考え、その中から「ブラス」(Blasラテン語)という用語を作り出した。「ブラス」は「運動の力(vis motus tam alterivi quam localisラテン語)」と定義され、これは「位置的な運動と変化的な運動」という二重の運動を意味した。ブラスには様々な種類があり、例えば「人間のブラス」(blas humanumラテン語)、「星のブラス」、「隕石のブラス」(blas meteoronラテン語)などがある。彼は隕石について、「物質であるガスと、動かす力と変化させる力の両方である効率的な原因としてのブラスから構成される(constare gas materiâ et blas efficienteラテン語)」と述べた。

2.3.3. 磁石治療などその他の医学的見解

彼は治療法として磁石の利用を提唱した。1621年に発表された彼の論文『De magnetica vulnerum curatione』(傷の磁気治療について)は、ジャン・ロベルティの主張(武器によって生じた傷を治すには、傷つけた武器そのものに処置を施す「武器軟膏」を用いるべきだという考え)に反対するものであった。ファン・ヘルモントは自身の「奇跡的なクリーム」の効果を説明できなかったため、イエズス会は彼が「魔法」を使っていると主張し、異端審問所に彼の著作を調査するよう働きかけた。この告発はロベルティ側からの科学的証拠の欠如が原因であったとされている。

2.4. 柳の実験

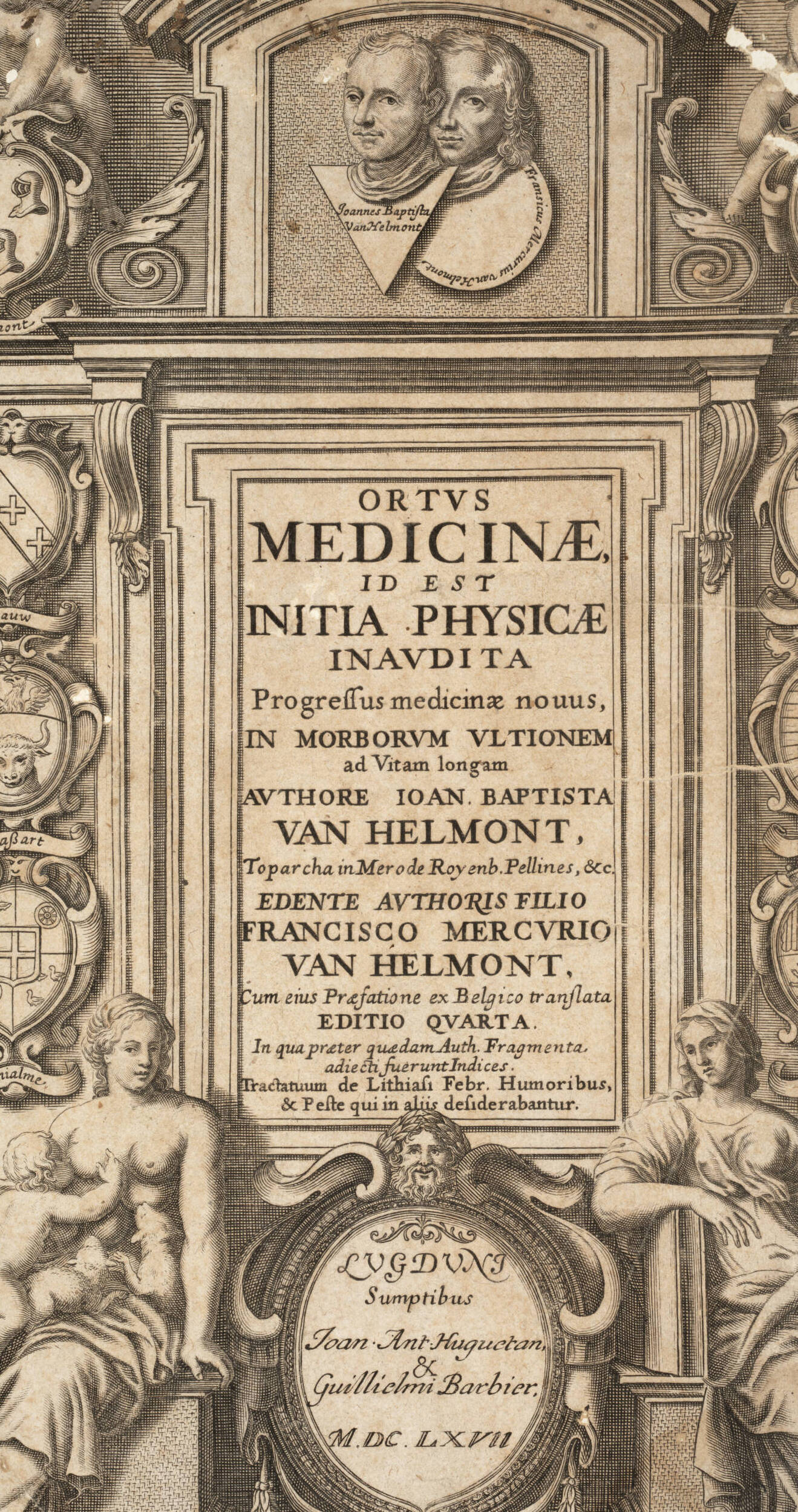

ファン・ヘルモントの行った柳の実験は、植物の栄養と成長に関する最初期の定量的研究の一つと見なされ、生物学史における重要な一里塚となっている。この実験は、彼の死後1648年に『Ortus Medicinae』で初めて公表された。この実験は、サントリオが1614年に発表した『Ars de statica medicina』における同様の実験に触発された可能性もある。

彼はまず、きちんと質量を測定した一定量の土を鉢の中に入れ、そこに同様に質量を測定した柳の苗木を植えた。その後、彼は柳に蒸留水以外のいかなる物質も与えることなく、5年間にわたって観察を続けた。その結果、5年間で柳の木は164 lbsも質量を増やしたにもかかわらず、土の量は実験開始時とほぼ同じで、わずか57 gしか減少していなかった。この事実から、彼は植物の質量増加が完全に水に由来すると結論づけた。

アリストテレスは「植物は土から栄養を得て成長する」と主張していたが、ファン・ヘルモントの実験はこの考えに疑問を投げかけた。彼は、植物が水によってできているからこそ、これほどの成長が可能であると主張した。この実験は、後に光合成の研究へと繋がる重要な基礎を築いた。彼は、植物が根を深く張り、広範囲にわたって水を吸い上げ、その水に溶けた鉱物も吸収して、植物体内で有機物質を合成・蓄積すると考えた。そのため、植物に水を与える際には、根元だけでなく、その周囲にも水をやることが重要であると説いた。

2.5. 自然発生説に対する見解

ファン・ヘルモントは自然発生説の熱心な支持者であった。彼は、特定の条件下でネズミやサソリが自然に発生すると信じていた。ネズミの自然発生については、彼は「汚れた布と小麦を21日間一緒に置いておくとネズミが発生する」という「レシピ」を記述しており、彼のノートからは彼が実際にこのような試みを行った可能性が示唆されている。また、サソリについては、「バジルを2つのレンガの間に置き、日光にさらすと発生する」という「レシピ」を提示した。彼は、汗が生命活動に必要な力の一つであると信じていた。

3. 宗教的および哲学的見解

ファン・ヘルモントは生涯を通じて深い信仰心を持ち、カトリック教徒であった。しかし、彼の信仰は当時の主流であるスコラ哲学やアリストテレス的な自然観とは異なる、独自の神秘主義的・哲学的な見解と融合していた。彼は、古代ギリシアの自然哲学や中世のスコラ学的な弁証法に対し懐疑的な姿勢を示し、神が創造したものを理解するためには、人間の能力や聖書の言葉といった、神から直接与えられた力によってのみ可能であると考えていた。

彼のキリスト教哲学は、パラケルススが1537年から1538年頃に著した『Astronomia Magna』の影響を強く受けていた。ファン・ヘルモントは生涯を通じて頻繁に幻視を経験し、それらを非常に重視した。彼が医学の道を選んだのは、天使ラファエルとの対話がきっかけであったとも言われている。彼の著作には、想像力が天体的な、あるいは魔法的な力であると記述されている箇所もある。ファン・ヘルモントは、特定の神秘的な理論や実践に対しては懐疑的であったものの、一部の自然現象を説明する上での魔法的な力の存在を否定することはなかった。1621年に発表された共感の原理に関する論文で示された彼のこの立場は、後に彼が訴追される一因となった可能性もある。

4. 迫害と晩年

ヤン・バプティスタ・ファン・ヘルモントは、彼の科学的および医学的見解により、カトリック教会から疑念を抱かれ、迫害を受けた。三十年戦争中の1621年、彼は『傷の磁気治療(De magnetica vulnerum curationeラテン語)』という論文で、当時の医学や神学の常識であった「武器軟膏」(武器によって生じた傷を治すには、武器そのものに処置を加えれば良いという考え方)を批判した。このことが、彼と不仲であったイエズス会の修道士ジャン・ロベルティによって異端審問所に告発されるきっかけとなった。イエズス会は、ファン・ヘルモントが自身の「奇跡的なクリーム」の効果を説明できなかったため、「魔法」を使っていると主張し、異端審問所に彼の著作を精査するよう働きかけた。ロベルティがこの行動に出たのは、科学的証拠の欠如が理由であったとされている。

その結果、ファン・ヘルモントは逮捕され、1634年には数週間にわたる自宅軟禁状態に置かれた。しかし、この裁判は最終的な結論に至ることなく、彼は有罪判決を受けることも、潔白を証明されることもなかった。彼の著作の出版は禁じられ、この措置は彼の死から2年後まで解除されなかった。

5. 主要著作活動

ヤン・バプティスタ・ファン・ヘルモントの主要な著作は、その多くが彼の死後に出版された。彼の生前には、1605年のアントウェルペンでのペスト流行時の経験に基づいた『De Peste』(ペストについて)という著作が執筆されている。

彼の晩年の主要な著作は、1644年に母国語のオランダ語で出版された『Dageraad ofte Nieuwe Opkomst der Geneeskunst』(医学の夜明け、あるいは新たな興隆)である。そして、彼の息子であるフランシスクス・メルクリウス・ファン・ヘルモント(Franciscus Mercurius van Helmont英語)によって、遺稿が整理・編集され、1648年にアムステルダムのルードウィク・エルゼヴィルによって『Ortus medicinae, vel opera et opuscula omnia』(医学の曙、あるいは全著作・小品集)として出版された。この『Ortus medicinae』は、前述の『Dageraad ofte Nieuwe Opkomst der Geneeskunst』の内容を基にしているが、それに限定されるものではなかった。なお、一部の説では、父と同様の研究者であったフランシスクス自身の著作がこの全集に含まれているとも言われている。

6. 遺産と評価

ヤン・バプティスタ・ファン・ヘルモントの死後、彼の業績は後世の科学に多大な影響を与え、歴史的に高く評価されている。

6.1. 科学史への影響

ファン・ヘルモントは、「ガス」という言葉を導入し、さまざまな気体が大気中の空気とは異なる性質を持つことを認識したことで、「気体化学の父」と見なされている。彼の「ガス」概念は、その後の化学の進歩に伴い定義が変化していったものの、近代化学の発展において不可欠な役割を果たした。また、彼は浸透の概念を考案したことでも知られている。

彼の研究は、従来の学説に批判的な姿勢で臨み、実験と定量的な測定を重視する近代科学的な方法論を確立した点で、科学革命に大きく貢献した。柳の実験に代表される彼の厳密な実験的アプローチは、近代化学、生理学、植物学など多岐にわたる科学分野の発展に具体的な影響を与えた。

6.2. 栄誉と記念

ファン・ヘルモントの多大な業績を称え、様々な形でその名が記念されている。1875年には、ベルギーの植物学者アルフレッド・コニオー(Alfred Cogniaux英語, 1841-1916)が、南アメリカ原産のウリ科の被子植物の属に彼の名を冠し、「Helmontiaラテン語(ヘルモンティア)」と命名した。

また、彼の故郷であるブリュッセルには、彼の功績を称える記念碑が1889年に建立されている。

6.3. 論争となった肖像画

2003年、歴史家のリサ・ジャーディンは、ロンドン自然史博物館が所蔵し、伝統的にジョン・レイの肖像画とされてきた作品が、ロバート・フックのものである可能性を提唱した。しかし、シンシナティ大学のウィリアム・B・ジェンセンとヨハネス・グーテンベルク大学マインツのアンドレアス・ペヒトルの研究により、この肖像画が実際にはヤン・バプティスタ・ファン・ヘルモントを描いたものであることが証明され、ジャーディンの仮説は反証された。このエピソードは、彼の肖像画が歴史の中でどのように誤認され、そして再特定されたかを示す興味深い事例となっている。

7. 関連項目

- フランシスクス・メルクリウス・ファン・ヘルモント:彼の息子

- ジョージ・トムソン(George Thomson英語, 1619年頃-1676年):ヘルモント医学の著名な提唱者であったイングランドの医師。

- 気体化学

- 水素技術の年表