1. 生涯

二代目中村吉右衛門の生涯は、歌舞伎役者としての宿命を背負いながらも、自身の芸術を追求し、多岐にわたる分野で活躍した軌跡に彩られています。

1.1. 出生と家族背景

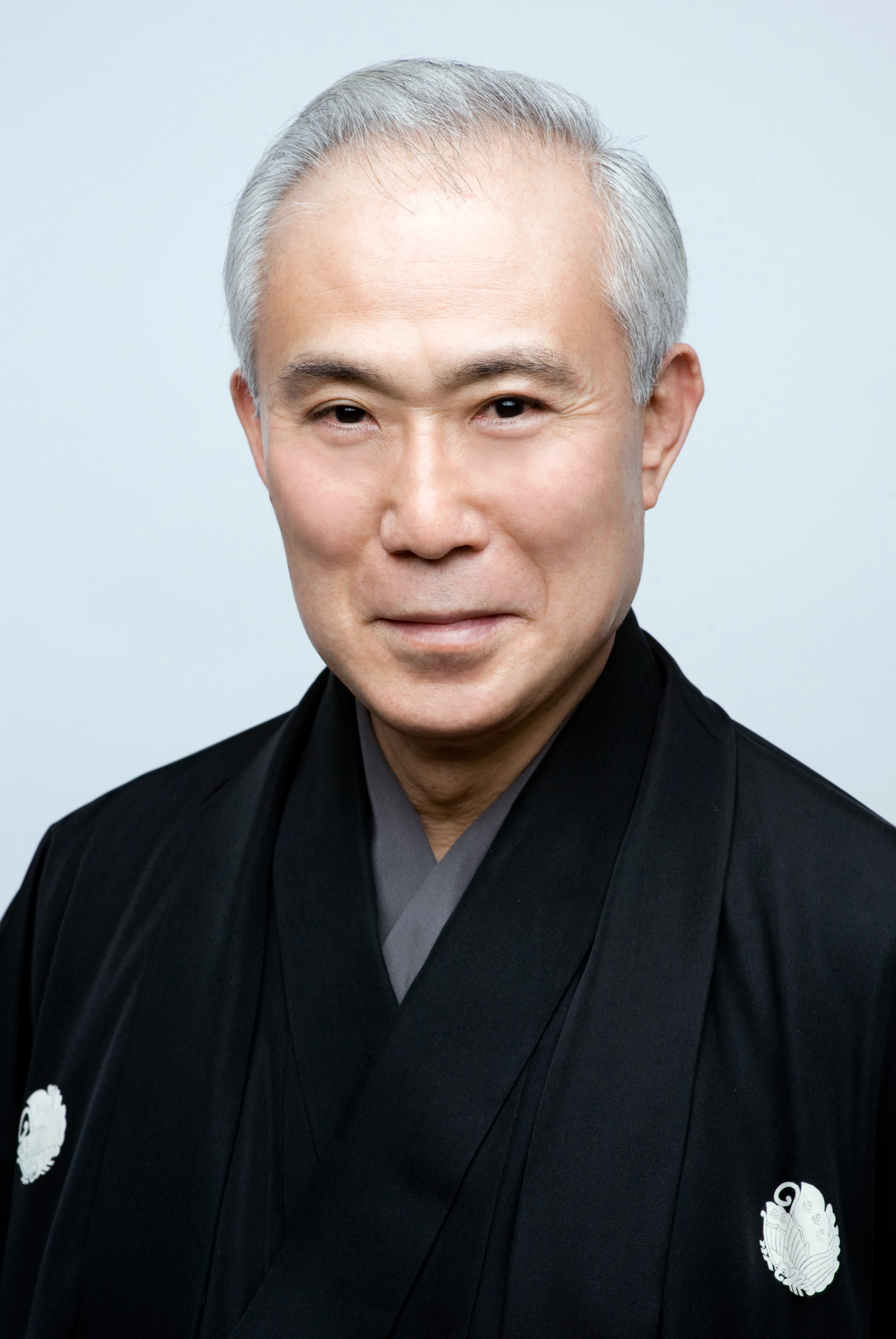

中村吉右衛門は、1944年(昭和19年)5月22日に五代目市川染五郎(後の初代松本白鸚)の次男として、東京都千代田区麹町で出生しました。出生名は「藤間久信」でしたが、戸籍上の本名は「波野辰次郎」でした。彼の兄は後に二代目松本白鸚となる人物です。

母の藤間正子は、初代中村吉右衛門の一人娘でした。初代吉右衛門は、娘では歌舞伎の名跡を継げないことを嘆き、正子を男の子のように育てたといいます。そのため、正子は結婚に際して、父に「最初の息子は夫の家の伝統を継がせ、二番目の息子には父の名を継がせる」と約束しました。この約束通り、二代目吉右衛門は初代吉右衛門の養子となり、法的には正式に養子縁組が交わされました。彼は、幼い頃から近所の子供をいじめから守るために庭ぼうきを振り回したり、庭の木に次々と登ったりするやんちゃな子供でした。

1.2. 子供時代と教育

1945年(昭和20年)3月、一家は空襲を避けて栃木県日光へ疎開し、市電の事故に遭うも無事でした。終戦後、10月に東京都世田谷区久我山に転居し、その後渋谷区渋谷を経て、千代田区麹町に戻りました。

1948年(昭和23年)、4歳で東京劇場にて『俎板長兵衛』の長松ほかで「中村萬之助」を名乗り初舞台を踏みました。「萬之助」の名は、祖先にあたる萬屋吉右衛門の「萬」にちなんで付けられました。翌年には『山姥』の怪童丸の演技で毎日演劇賞演技特別賞を受賞し、天才俳優として注目を集めました。この頃、市川團子(後の二代目市川猿翁)、兄の市川染五郎(後の二代目松本白鸚)と共に「十代歌舞伎」として人気を博しました。

小学校は渋谷区立常盤松小学校に入学後、暁星小学校に編入し、暁星中学校・高等学校を卒業しました。早稲田大学第一文学部仏文学科に進学しましたが、後に中退しています。彼は3歳から松本流の日舞を、小学4年から和泉流の狂言、長唄、鳴物を、中学からは義太夫を、大学時には作曲家の半間厳一に声楽を学ぶなど、幼少期から幅広い伝統芸能の基礎を学びました。祖父の初代吉右衛門は、孫の萬之助を「坊」と呼び、銀座の高級レストランや蕎麦屋、寿司屋などへ連れて行くほど溺愛しましたが、芝居の稽古になると非常に厳格な師匠となり、萬之助を一喝することもしばしばでした。

中学時代は歌舞伎人気が低迷期であり、石原慎太郎・裕次郎兄弟が現れた頃、染五郎と萬之助は大変憧れました。後年、二代目白鸚は「弟と二人でおふくろに役者を辞めたいと言ったこともありましたね。」と語り、当時の萬之助は、役者をやめて物書きになりたいと母に言ったといいます。15歳の頃、兄、母と弟子が勉強会を、開く相談をしていた際、何をしているのかと聞いたが、兄から「子供には関係が無い」と言われてしまい、怒った萬之助は部屋にこもりましたが、ばあやの村杉たけの取りなしで、兄と共に「木の芽会」という勉強会を立ち上げることとなりました。この勉強会は1960年(昭和35年)に第1回を開催、その後1969年(昭和44年)に第10回公演、1970年(昭和45年)に10周年記念公演を行った後、本公演へと発展的に解消しました。

1.3. 初期キャリアと修業

1961年(昭和36年)、彼は実父と兄と共に松竹から東宝に移籍し、約10年間東宝劇団に所属しました。東宝では歌舞伎だけでなく、ストレートプレイやミュージカルなどの現代劇にも出演機会がありました。1966年(昭和41年)5月、東宝は芸術座で萬之助主演の『赤と黒』を上演。これは萬之助にとって初の「赤毛物」への出演であり、彼は役作りのため髪を赤く染め、パーマをかけて臨みました。この公演を前に、彼はスタンダールの生家を訪ねるためフランスへ旅行し、その最中に試着した靴下や、公演中におたふくかぜにかかるなどのエピソードがありました。

同年10月、新装なった帝国劇場のこけら落とし公演で、22歳にして二代目中村吉右衛門を襲名しました。襲名に際し、本名も祖父と同じ「波野辰次郎」に改名しました。襲名当時の報道では、兄の染五郎(現・二代目白鸚)が長嶋茂雄に、弟の吉右衛門が王貞治に例えられ、その実力が野球界の「ON砲」にも匹敵すると評されました。しかし、彼は「はまり役」と言われた脇役の演技に悩み、精神安定剤とジンを常用し、夜中に吐血して救急車で搬送されるという壮絶な経験もしました。この苦悩は、吉右衛門の名を継ぐ者として、現代劇でコミカルな役ばかりを演じていて良いのかという葛藤から生じたものでした。後年、彼はこの時期を振り返り「ガス管をくわえ」るほどに思い詰めたと語っています。

幼い頃から胃腸が弱く、長じてからも胃けいれんに悩まされていましたが、1969年初頭から2年半、一日も休みがない過密スケジュールをこなし、疲労が蓄積しました。さらに1971年(昭和46年)4月には交通事故に遭い、精神的に疲弊しました。同年7月には、過労による慢性気管支炎、小気管支肺炎、遊走腎でドクターストップがかかり、半年間の療養を余儀なくされました。

1.4. 主要な活動時期

1974年(昭和49年)、「吉右衛門を継いだ者として、もっと古典を勉強したい」という思いから、父と兄を残して松竹に復帰しました。一度飛び出した会社に梨園に戻ることは「熊谷が己の子供を我が手にかける決意もかくやと思うほど」大変勇気のいることだったと後に語っています。1975年(昭和50年)には、東京のホテルオークラで幼馴染の波野知佐と結婚。プロポーズは軽井沢で、吸っていたタバコの銀紙で即席の婚約指輪を作って贈ったという逸話があります。

1982年(昭和57年)1月、実父の初代松本白鸚が死去しました。この頃から3年ほどの間、吉右衛門は「歌舞伎役者を辞めたい」とまで思い詰める苦悩を経験しました。しかし、同年10月30日、早稲田大学創立百年記念行事として大隈講堂で兄と共に『勧進帳』を上演。これは大隈講堂初の歌舞伎公演となりました。この経験を通じ、彼は自分の運命を受け止め、波野家と吉右衛門の名跡を継ぎ、父の荷を軽くしてやらなければならないという決意を固めたといいます。

1984年(昭和59年)にはTBSのトーク番組『すばらしき仲間』で、澤村藤十郎、中村勘九郎(後の十八代目中村勘三郎)と共に、当時経営難で取り壊しが検討されていた金丸座(香川県琴平町)を訪問。この芝居小屋に魅せられた彼らの熱意が、後の「四国こんぴら歌舞伎大芝居」復活のきっかけとなりました。彼はこの活動に深く関わり、町の活性化にも貢献しました。

彼は早くから劇場用映画やテレビドラマにも出演していましたが、特に1989年から2016年まで長期間にわたり放送されたフジテレビの時代劇『鬼平犯科帳』で主演の長谷川平蔵役を演じ、その端正で重厚な演技はお茶の間でも絶大な人気を博しました。この役は彼の「当たり役」となり、「鬼平ブーム」と呼ばれる社会現象を巻き起こしました。彼はこの役の依頼を長らく固辞していましたが、自身が平蔵と同じ45歳になった時、原作の池波正太郎からの「大丈夫。君の思うとおりにやりなさい」という励ましを受け、出演を決意したといいます。舞台で『勧進帳』の弁慶役を演じている最中に観客から「オニヘーイ」と声がかかるほど、彼の名は「鬼平」と結びつき、その存在感は揺るぎないものとなりました。

2011年(平成23年)、胆管結石の手術で入院中に、重要無形文化財保持者(人間国宝)認定の報を受けました。2013年(平成25年)には巡業中に味覚障害を患い、体重が10 kg減少するほどの苦痛を経験しましたが、好物の鰻が食べられるまでに回復しました。同年、末の娘が五代目尾上菊之助と結婚し、同年11月には男児が誕生。2019年(令和元年)5月には、孫である七代目尾上丑之助の初舞台で共演を果たしました。

2020年(令和2年)3月、新型コロナウイルスの影響で歌舞伎座の公演が中止となり、彼は自宅に籠もって絵を描く一方で、孫のために台本の整理を始めました。同年10月には前立腺がんの手術を受け、放射線治療が体に合わず体力を失いました。2021年(令和3年)1月からは体調不良で公演を休演することが多くなり、3月4日からの『三月大歌舞伎』は千穐楽前日まで務めましたが、千穐楽は休演しました。

1.5. 私生活と趣味

q=34.9620,139.9972|position=right

中村吉右衛門は、多岐にわたる趣味を持つことでも知られていました。

子供の頃から絵画やスケッチが好きで、高校時代には文人画を学ぶために画家に弟子入りしたこともありました。後年には画集を出版し、画廊で個展も開催しました。また、美術館では展覧会のイヤホンガイドや講演なども行っています。好きな画家としてモネやセザンヌを挙げ、彼らの絵は予備知識なしに楽しめるから好きだと語っていました。ルオーも好み、NHKの旅番組で彼のアトリエを訪問しました。歌舞伎作者・画家としての筆名である「松貫四」は、祖先にあたる人形浄瑠璃作者、初代松貫四の名跡を踏襲したものです。2003年頃からは「松貫四」としての活動にも力を入れたいと語り、絵や芝居の制作に以前にも増して取り組むようになりました。

歌舞伎界では珍しくクイズ番組にも出演し、『世界・ふしぎ発見!』や『わくわく動物ランド』、『迷宮美術館』などでしばしばトップ賞を獲得し、その博学ぶりを披露しました。俳句は、実家が俳句に熱心だったため母の勧めで稽古しましたが、「欲張りで、削る作業が苦手」という理由で早々に諦めたといいます。しかし、小学2年生の時に詠んだ「桜散る学校へ行く子ら楽し」という句は母に認められたそうです。芭蕉や一茶よりも蕪村を好み、芭蕉や一茶については作品よりも彼らの生涯が芝居になりそうで興味があったと語っています。

大の自動車好きで、16歳の誕生日に運転免許を取得し、レーサーに憧れてサーキットライセンスの取得も考えたことがあります。最初の愛車は中古のダットサンで、その後、トヨペット、コロナ、パブリカ、フォード・コンサルと乗り換え、大学入学時にはMGBに乗っていました。1990年代にはデイムラー・ダブルシックスやメルセデス・ベンツを愛用していました。ジェームズ・ディーンに憧れていつかはポルシェに乗りたいと願っていましたが、叶いませんでした。マニュアル車を好み、好きな色は幼少期の思い出の地である千葉県千倉の海のイメージから「ブルー」でした。

結婚前は出不精でしたが、知佐夫人の影響でオペラ鑑賞を始め、1995年頃には休みが取れるとイタリアへオペラを観に行くほどでした。「オペラを観るとほっとするんです」と語っています。読書は「積ん読派」で、岩波文庫のほとんどを揃え、乱読で何でも読みました。小学校時代は『吾輩は猫である』、中学時代はスタンダールの『赤と黒』や『星の王子さま』、20代ではイアン・フレミングの『007シリーズ』やカミュの『異邦人』などを読んでいました。70代では鏑木清方の『紫陽花舎随筆』を読んでいます。

好きな洋画は『エデンの東』で、観ると涙を流したといい、『アポロ13』も鑑賞中に号泣し妻に呆れられたエピソードがあります。『お熱いのはお好き』も忘れられない作品だそうです。好きな女優はマリリン・モンローでした。高校生の頃にはモダンジャズに傾倒し、映画『死刑台のエレベーター』を観てマイルス・デイヴィスの音楽を好きになりました。

漫画も大好きで、21歳頃は雑誌『ガロ』の作品に熱中し、楽屋には白土三平の『カムイ伝』が山積みになっていたそうです。綺麗でかっきりとした絵柄を好み、幼少期は馬場のぼる、手塚治虫、山根一二三、小島功の描く女性も好きで、加藤芳郎の漫画も面白いと語っていました。毎月『少年サンデー』を買っていました。好きなアニメは『昆虫物語みなしごハッチ』と『トムとジェリー』で、これらを見ている時は何も考えずにいられると語っています。

駄じゃれ好きでもありましたが、家族からは評判が悪く、家では娘たちに攻撃されたり、親類の中村勘九郎(後の十八代目中村勘三郎)にも「お願いだから駄じゃれだけはやめてもらいたい」と言われるほどでした。自作の駄じゃれでよく挙げるのは、小学生の頃に思いついた「お兄ちゃまはダブルで僕はおフル」です。

東京ディズニーランドには開園当初から通っており、クマのプーさんが特にお気に入りでした。「ほのぼのしていて好き」と、孫と一緒に「プーさんのハニーハント」に並んだり、「見ただけでホッとする。ほんわかする。安らぎを感じますね」とコメントしています。また、孫の丑之助を日清食品のチキンラーメンのシンボルキャラクター「ひよこちゃん」の巨大ぬいぐるみを抱いて迎えたこともあります。

好きな食べ物について、50代頃までは「特にない。なんでも食べます」と答えることが多かったですが、2001年11月には旅行先の由布院で「フグ刺し」を腹いっぱい食べるという30年来の夢が叶ったと喜んでいました。70代ではプーさん好きの理由を「自分と同じように蜂蜜が好きだから」と語ったこともあります。ホイップクリームが乗ったハワイアンパンケーキを美味しそうに食べるシーンもテレビ番組に残っています。味覚障害を患った際には、「うなぎ、蕎麦、てんぷらがいつ食べられるか。好物のうなぎを食べてまずかったら生きる希望がなくなっちゃう」とコメントしています。没後の2022年(令和4年)9月に開催された秀山祭では、歌舞伎座のお土産処で"中村吉右衛門丈のお好み品"として、特定の海苔や本べったら漬、らっきょうが販売されました。

1.6. 主要な活動時期(四国こんぴら歌舞伎大芝居との関わり)

q=34.1950,133.8049|position=right

中村吉右衛門は、今日では春の恒例行事となっている四国こんぴら歌舞伎大芝居の復活に深く関わりました。

1984年(昭和59年)、当時埋もれていた金丸座を訪問し、この芝居小屋に惚れ込んだことが、こんぴら歌舞伎復活のきっかけとなりました。第一回公演に際して、金丸座側からの「国の重要文化財で上演するのだから、既成の演目ではいけない。金丸座のために作った作品を上演すべきだ」という要望に応え、吉右衛門は初めて「松貫四」のペンネームを名乗り、劇作に挑みました。

彼は、古書店で見つけた『遇曽我中村』を脚色し、「空井戸」など金丸座ならではの機構を活かした初の創作作品『再桜遇清水』を書き上げ、演出も担当しました。この作品は1985年(昭和60年)6月に大阪中座で初演された後、千秋楽の翌々日には金丸座に乗り込むという過密スケジュールで上演されました。

また、吉右衛門はスポンサーを募り、劇場のある香川県琴平町に役者名や劇場名の入った幟を立てるよう要請しました。目標の500本を大きく上回る1,000本もの幟が立ち並び、成功祈願のお練りや船乗り込みなどのイベントにも参加し、町全体に江戸時代の雰囲気を演出しました。

大道具には金井大道具三代目社長の金井俊一郎、照明には日本照明家協会会長の相馬清恒といった大ベテランの重鎮スタッフを揃え、吉右衛門の「当時に近い自然光での公演実現」という要求に応えました。一方で、琴平町の商工会青年部の男性メンバーが急遽セリや回り盆の操作、高窓の開閉など、通常は危険なため素人が触れないような舞台機構部分を担当することとなる一幕もありました。青年部メンバーは深夜に及ぶ必死の稽古で当日に備えましたが、素人ゆえの段取りの悪さから、演者側から叱責が飛ぶこともありました。後に、担当していたのが青年部のボランティアと知った吉右衛門は、彼らに謝りに行ったといいます。これらの様子はNHK特集『再現!こんぴら大芝居』として1985年(昭和60年)7月19日に放送されました。

1.7. 救急搬送、死去

2021年(令和3年)3月28日、中村吉右衛門は体調不良を訴え、病院に救急搬送されました。このため、出演予定だった舞台の休演が発表され、当面の間、療養に専念することになりました。5月には7月公演への出演が発表されましたが、6月には再び休演が決定。結局、彼は舞台に復帰することなく、同年11月28日18時43分、心不全のため東京都内の病院で死去しました。享年77歳でした。

訃報は12月1日夕刻に各メディアで伝えられ、彼の法名は「秀藝院釋貫四大居士(しゅうげいいんしゃくかんしだいこじ)」とされました。義理の息子である五代目尾上菊之助は、翌12月2日に歌舞伎座で報道陣の取材に応じ、涙を流しながら岳父を偲びました。

1.8. 没後の動き

中村吉右衛門の死去を受け、松野博一内閣官房長官は記者会見で哀悼の意を表明し、現代を代表する歌舞伎役者として日本の文化芸術の発展に多大な貢献をしたことを讃えました。日本国政府は、死没日をもって彼を正四位に叙し、旭日重光章を追贈しました。

親族のみの葬儀では、彼が生前に「自分の葬式ではこの曲を流して欲しい」と話していたマーラーの交響曲第5番第4楽章(アダージェット)がBGMとして流されました。また、彼の棺には、7年前に『平家女護島』の俊寛役にオーダーされ、製作途中で製作を請け負っていた職人の死去により未完成となっていた衣装の布が掛けられ、さらに胸元には自作脚本の『須磨浦』の台本が添えられていたといいます。

2021年12月18日、兄の二代目松本白鸚は、翌年2月の主演ミュージカル『ラ・マンチャの男』製作発表で「『見果てぬ夢』は今まで、菊田一夫と父初代松本白鸚へのレクイエムとして歌ってきたが、レクイエムを歌う者が1人増えてしまった」と語り、亡き弟への思いを語りました。

2022年6月10日、日枝神社の山王祭で、彼が寄贈を申し出ていた新しい奉納幕が掲げられました。この幕は彼が生前に披露目を楽しみにしていたものでしたが、その完成を見ることは叶いませんでした。

没後も彼を偲ぶ動きは続き、2022年8月5日には、一周忌に合わせて11月にお別れの会が開催される予定であると報じられました。8月31日には、小学館より『中村吉右衛門 舞台に生きる 芸に命を懸けた名優』が発売され、また二世中村吉右衛門一周忌追善の映像特集が「歌舞伎オンデマンド」やCS放送、映画館などで実施されました。同年11月3日には、兄白鸚の文化勲章親授式において、天皇が二代目白鸚に対し、故中村吉右衛門についての言葉を交わされたといいます。

2. 歌舞伎での活動

二代目中村吉右衛門は、歌舞伎俳優としての長いキャリアを通じて、古典の継承と新たな創造に尽力し、数々の名演を残しました。

2.1. 代表的な役柄と公演

中村吉右衛門の当たり役として特に知られるものは以下の通りです。

- 『勧進帳』の弁慶:彼は「弁慶役者」と言われた七代目松本幸四郎のフィルムを研究し、実父から伝授された型に、初代吉右衛門の型も加えて演じました。また、義経役も六代目中村歌右衛門より伝授されています。

- 『仮名手本忠臣蔵』の大星由良之助:「先輩方は本性を見せて覚醒させるように演じていたが、私は酔いを残した芝居をしてみたい。それでお客様を泣かせ、幕切れまで酒の匂いがぷんぷんする由良之助を出せたら素晴らしい」と語り、独自の解釈で役を深めました。

- 『一谷嫩軍記・熊谷陣屋』の熊谷直実:初代吉右衛門の九代目市川團十郎型を実父の初代松本白鸚より継承し、自身の工夫も加えています。

- 『平家女護島・俊寛』の俊寛僧都:初代吉右衛門が復活させ、練り上げて十八番とした作品で、実父から伝授された彼の一番好きな作品でした。

- 『絵本太功記』の武智十兵衛光秀:初代吉右衛門の当たり役を実父の初代松本白鸚より継承し、七世市川團蔵型を基本としていました。

- 『ひらかな盛衰記・逆櫓』の樋口次郎:初代吉右衛門の型を実父から伝授されました。初舞台の駒若丸では初代の樋口と共演しましたが、大泣きしてしまい即降板となったエピソードがあります。

- 『菅原伝授手習鑑』の武部源蔵、舎人松王丸:松王丸(首実検)は、初代が成田屋型を踏襲しつつ考え出した播磨屋型を実父より伝授。源蔵も「木の芽会」にて実父、実母より継承しました。

- 『梶原平三誉石切』(石切梶原)の梶原景時:上演が途絶えていたのを初代が復活させ十八番とした作品で、「木の芽会」にて実父、実母より継承しました。

- 『天衣紛上野初花』(河内山)の河内山宗俊:初代吉右衛門の型を実父から伝授されました。

- 『極付幡随院長兵衛』の幡随院長兵衛:九代目中村團十郎の型を初代吉右衛門を経て実父から伝授されました。

- 『鬼一法眼三略巻・一条大蔵譚』の一条大蔵長成:15歳で「木の芽会」にて、初代吉右衛門の型を十七代目中村勘三郎より教わり、さらに初代の録音を聞きながら、セリフの音階の違いに気づき、その天才性を感じたといいます。

- 『籠釣瓶花街酔醒』の佐野次郎左衛門:六代目中村歌右衛門より、初代や実父の型を丁寧に教わった役です。

- 『妹背山婦女庭訓・吉野川』の大判事清澄:初役の相手役だった六代目中村歌右衛門に厳しく仕込まれた役です。

- 『義経千本桜』渡海屋・大物浦の渡海屋銀平実は新中納言知盛:團蔵型を参考にした初代の書き抜きと、実父や二代目尾上松緑のやり方を見習って演じました。衣装は七代目市川團蔵型です。

2.2. 創作・復曲活動

中村吉右衛門は「松貫四」という筆名で、新作歌舞伎の創作や、上演が途絶えていた古典作品の復曲・再演活動に精力的に取り組みました。彼は各作品の監修、構成、脚本、補綴を担当しました。

彼の主な創作・復曲作品は以下の通りです。

- 『勧善懲悪覗機関』(かんぜんちょうあくのぞきからくり):河竹黙阿弥作。1979年(昭和54年)8月、国立劇場小劇場で57年ぶりに復活上演されました。この作品で村井長庵と紙屑買久八を演じ、国立劇場優秀賞を受賞しました。

- 『再桜遇清水』(さいかいざくら みそめの きよみず):寛政5年(1793年)に初演された初代松貫四作『遇曽我中村』を仕立て直した作品で、彼の松貫四としての初の創作です。1985年(昭和60年)6月、金丸座のこけら落とし公演で初演されました。

- 『桑名屋徳蔵入舩物語』(くわなやとくぞういりふねものがたり):1986年(昭和61年)6月、歌舞伎座で松貫四名義で改訂、主演しました。

- 『霊験亀山鉾』(れいげんかめやまほこ):鶴屋南北作。1989年(平成元年)11月、国立劇場大劇場で57年ぶりに復活上演されました。悪に美を見出す「悪の華」の代表作とされています。

- 『昇龍哀別瀬戸内・藤戸』(のぼるりゅう わかれの せとうち・ふじと):能の『藤戸』を下敷きに、反戦をテーマに構成した舞踊劇です。彼の三部作の1作目として、1998年(平成10年)5月、宮島厳島神社への奉納のため初演されました。

- 『巴御前』(ともえ ごぜん):舞踊劇で、三部作の2作目にあたります。1999年(平成11年)10月、琴平町金丸座で初演されました。

- 『白鷺城異聞』(はくろじょうものがたり):構成・演出を担当し、宮本武蔵にまつわる史実や伝説を取り入れ、生と死、平和へのメッセージを込めた作品です。1999年(平成11年)10月、姫路城三の丸広場特設会場で初演されました。

- 『日向嶋景清』(ひにむかう しまの かげきよ):人形浄瑠璃の『嬢景清八嶋日記』を下敷きにした景清物で、三部作の3作目にあたります。2005年(平成17年)4月、琴平町金丸座で初演されました。

- 茶番狂言『播磨屋連中手習鑑』:2006年(平成18年)7月、第29回「吉右衛門を囲む会」にて上演された播磨屋門弟による茶番劇です。

- 『閻魔と政頼』(えんまと せいらい):狂言・能狂言の『政頼』を下敷きにした舞踊劇です。2007年(平成19年)6月、東京歌舞伎座で初演されました。

- 『堀部彌兵衛 清水一角 秀山十種の内 松浦の太鼓 それぞれの忠臣蔵』:宇野信夫が初代吉右衛門にあて書きした作品を監修し、2007年(平成19年)12月に49年ぶりに復活上演されました。

- 通し狂言『伊賀越道中双六』(いがごえどうちゅうすごろく):義太夫狂言の名場面とされながら戦後の上演が少なかった「岡崎」(山田幸兵衛住家)を44年ぶりに復活させ、通し狂言として上演。2014年(平成26年)12月に国立劇場大劇場で初演され、歌舞伎作品として初めて読売演劇大賞の「大賞・最優秀作品賞」を受賞しました。

- 『競伊勢物語』(だてくらべいせものがたり):平安文学の傑作「伊勢物語」を題材にした演目の復活上演。歌舞伎座では1965年(昭和40年)以来、半世紀ぶりの上演でした。

- 『神霊矢口渡』(しんれいやぐちのわたし):近年は「頓兵衛住家」の場のみの上演でしたが、1915年(大正4年)に初代吉右衛門が勤めた「由良兵庫之助新邸」の場を復活させ、さらに100年以上上演されなかった序幕と三幕を加えて四場の通し上演に再構成されました。

- 通し狂言『孤高勇士嬢景清-日向嶋-』(ここうのゆうし むすめ かげきよ-ひゅうがじま-):2019年(令和元年)11月、国立劇場大劇場で初演。松貫四作『日向嶋景清』に、国立劇場文芸研究会が1~3幕を加えて通し狂言として再構成しました。

- 『須磨浦』(すまのうら):2020年(令和2年)、国立能楽堂で収録され、ネット配信された舞踊劇。コロナ禍による休演中に、能舞台を使い、素面、衣装、道具もほぼ無い状態で演じられた一人舞台で、『熊谷陣屋』の熊谷直実を新たな角度から見直し、作・演出・主演を務めました。

2.3. 歌舞伎以外の舞台

中村吉右衛門は、歌舞伎以外にも様々な舞台に出演しました。

東宝劇団に所属していた約10年間は、歌舞伎をメインとしながらも、ストレートプレイやミュージカルなどの出演機会がありました。特に1964年(昭和39年)の萬之助時代に山本周五郎原作の『さぶ』で朴訥な「さぶ」役を演じ、兄が演じる二枚目の主役「栄二」と対照的な演技で好評を博しました。しかし、彼自身はこの役を「はまり役」と言われることに悩み、現代劇で笑いを取る役ばかり演じることへの葛藤を感じていました。

襲名後の歌舞伎以外の舞台公演としては、『太宰治の生涯』、『風林火山』、シェイクスピアの『マクベス』を黒澤明監督が映画化した『蜘蛛巣城』の舞台化などがあります。また、『巨人の星』が舞台化された際には星一徹を演じました。

演劇評論家の戸板康二は、吉右衛門の現代劇の演技について「どう扮装しても、俳優の生地が露骨に出る。吉右衛門は、照れくさそうな表情を、無理に遮蔽しようとせず、ごく自然に、働いたり喋ったりした」と評しています。歌舞伎俳優が現代劇を演じる際に生じる戸惑いを、彼は持ち前の自然さと大胆さで乗り越えたとされ、その演技の基本には歌舞伎の世話物の味わいがあったと分析しています。戸板は「吉右衛門は、結局、終始、歌舞伎俳優として、現代劇を演じてきたのである」と結論付けています。

中村吉右衛門が参加した主な歌舞伎以外の舞台公演は以下の通りです。

- 文学座第71回公演『明智光秀』(1957年、東横ホール) - 明智光慶、森力丸

- 歌舞伎と文楽の提携による試演会『嬢景清八嶋日記』(1959年、新橋演舞場) - 土屋郡内

- 東宝グランド・ロマンス、第十五回芸術祭主催公演『敦煌』(1960年、東京宝塚劇場) - 尉遅光

- 東宝劇団旗揚げ公演『野薔薇の城砦』(1961年、東京宝塚劇場) - 芹沢平九郎

- 東宝劇団特別公演『有間皇子』(1961年、芸術座/大阪産経会館) - 有間皇子

- 東宝現代劇『蒼き狼』(1963年、1964年、読売ホール / 東京宝塚劇場) - カサル

- 東宝・明治座提携、東宝劇団九月特別公演『原田家の人々』、『新平家物語 清盛と常磐』、『さぶ』(1964年、明治座) - 堀内茂助、光巌、さぶ

- 東宝現代劇、第十九回芸術祭主催公演『墨東綺譚』(1964年、芸術座) - 種田順平

- 東宝劇団6月特別公演『般若寺絵巻』(1965年、東京宝塚劇場) - 木工右馬允知時

- 東宝現代劇名作公演『赤と黒』(1966年、芸術座) - ジュリアン・ソレル

- 東宝現代劇特別公演『太宰治の生涯 同氏作品集より』(1967年、芸術座) - 私

- 東宝七月特別公演『弥次喜多 東海道中膝栗毛』(1968年、東京宝塚劇場) - 喜多八

- 東宝みどりの会第一回公演『巨人の星』(1969年、芸術座) - 星一徹

- 六月新派公演『滝の白糸』(1972年、国立劇場大劇場) - 村越欣弥

- 中村吉右衛門・若尾文子帝劇五月特別公演『暗闇の丑松』(1973年、帝国劇場) - 美濃半の煮方丑松

- 第二回十月新派公演『婦系図』(1973年、国立劇場大劇場) - 早瀬主税

- 第3回十月新派公演『日本橋』(1974年、国立劇場大劇場) - 医学士葛木晋三

- 新派初春公演、中村吉右衛門特別参加『金色夜叉』(1976年、新橋演舞場) - 間貫一

- 『菊櫻 加賀百万石の夫婦』(1978年、帝国劇場) - 前田犬千代(前田利家)

- 大阪新歌舞伎座5月薫風公演『日本巌窟王』(1980年、新歌舞伎座) - 葵月之介

- 国立劇場第44回舞踊公演『道成寺の舞踊』(1983年、国立劇場大劇場) - 大館左馬五郎照剛(京鹿子娘道成寺)

- 新橋演舞場創立60周年記念、六月特別公演『華岡青洲の妻』(1984年、新橋演舞場) - 華岡青洲

- 『人生劇場より 今ひとたびの修羅』(1985年3月、新橋演舞場) - 飛車角

- 『おさん茂兵衛』(1987年、日生劇場) - 手代茂兵衛

- 第1回「松かぜの会」(1987年、国立劇場小劇場) - 唄で参加

- 「羽衣会」(1988年、国立劇場) - 常磐津『山姥』の山樵

- 松正子 薫風曲『額田王』発表(1989年、三越劇場) - 『青海波』に出演

- 『蜘蛛巣城』(2001年、新橋演舞場) - 鷲津武時

- 朗読劇『ラヴ・レターズ』(2002年、PARCO劇場) - アンディ

- 平清盛生誕九百年記念公演 第29回平家物語の夕べ『祇園精舎』、『入道死去』、『慈心房』、『祇園女御』(2018年、国立能楽堂) - 朗読

- 「四世望月朴清 十三回忌 和のひびき 世界平和 鼓の会」(2019年、歌舞伎座) - 勧進帳読上げ

- 中村吉右衛門配信特別公演『須磨浦』(2020年、国立能楽堂収録、イープラス「Streming+」にてネット配信) - 熊谷次郎直実

2.3.1. 芸能花舞台(NHK教育)出演記録

- 舞踊 東明『梅』清元『うかれ坊主』(1990年3月2日) - 共演:水谷良重、波乃久里子

- 舞踊(義太夫)『吉野山』於 国立劇場(1995年1月28日) - 共演:中村富十郎、ゲスト:栗本薫ほか

- 松竹座こけら落し公演 舞踊『吉野山』(1997年4月5日) - 立方:中村鴈治郎、舞踊:中村吉右衛門、中村歌昇、案内:利根川裕

- 伝説の至芸・初代松本白鸚(2008年3月2日) - 共演者として出演

- 伝説の至芸・二代目中村又五郎(2009年6月28日) - ゲスト出演

2.3.2. 芸術劇場(NHK教育)出演記録

- 『菅原伝授手習鑑』吉田社頭車引の場(1967年1月8日) - 梅王丸。松王丸:松本幸四郎、桜丸:尾上梅幸。

- 『大老』(第1部・第2部)(1970年12月13日・20日) - 小関次之介

- 『元祿忠臣蔵』(1971年2月14日) - 多門伝八郎・磯貝十郎左衛門

- 『仮名手本忠臣蔵』祇園一力茶屋の場(七段目)(1984年2月5日) - 寺岡平右衛門

- 『華岡青洲の妻』(1984年9月9日) - 華岡青洲。共演:杉村春子、水谷良重ほか。

- 歌舞伎十八番の内 助六由縁江戸桜(十二代目市川團十郎襲名披露公演から)(1985年7月14日) - 朝顔仙平

- 『車引』 -菅原伝授手習鑑-(1985年9月8日) - 武部源蔵。共演:中村勘九郎、中村福助。

- 新派公演『歌行燈』(1987年8月2日) - 恩地喜多八。共演:水谷良重、金田龍之助ほか。

- 歌舞伎十八番の内『勧進帳』(1988年4月10日) - 武蔵坊弁慶。共演:松本幸四郎、坂東玉三郎、大谷友右衛門。

- 『仮名手本忠臣蔵』七段目 祇園一力茶屋の場(1989年5月28日) - 寺岡平右衛門。共演:市川團十郎、坂東玉三郎、片岡市蔵。

- 『双蝶々曲輪日記』引窓(1990年9月16日) - 濡髪長五郎。共演:松本幸四郎、澤村宗十郎。

- 『隅田川続俤 法界坊』浄瑠璃「双面水照月」(1991年6月2日) - 法界坊・法界坊の霊・野分姫の霊。共演:中村富十郎、中村芝翫。

- 『妹背山婦女庭訓』吉野川(1992年5月17日) - 大判事清澄。共演:中村歌右衛門、中村鴈治郎。

- 四代目梅玉・九代目福助 襲名披露公演『伊勢音頭恋寝刃』(1992年6月14日) - 料理人喜助。

- 第27回 俳優祭 舞踊『四季』(1993年1月17日)。

- 『加賀見山旧錦絵』(1995年8月6日・13日) - 局岩藤。共演:中村雀右衛門、中村芝翫。

- 『仮名手本忠臣蔵』五・六段目(1995年12月10日) - 斧定九郎。共演:尾上菊五郎、中村雀右衛門、澤村宗十郎。

- 『仮名手本忠臣蔵』四段目(1996年12月8日) - 大星由良之助。共演:尾上菊五郎、市川左團次、中村芝雀、中村芝翫。

- 通し狂言『妹背山婦女庭訓』第二部(1997年4月6日) - 漁師鱶七実は金輪五郎。共演:市村羽左衛門、中村雀右衛門、河原崎権十郎、尾上菊五郎。

- 『一谷嫩軍記』熊谷陣屋(1997年5月11日) - 熊谷直実。共演:市村羽左衛門、中村芝翫。

- 『身替りお俊』(1998年12月20日) - 関取白藤源太。共演:中村雀右衛門、片岡仁左衛門。

- 『一條大蔵譚』檜垣・奥殿(2001年8月5日) - 一條大蔵卿。共演:中村梅玉、片岡芦燕。

- 二代目中村魁春襲名披露『口上』(2002年9月29日) - 共演:中村魁春、中村梅玉。

- 『近江源氏先陣館 盛綱陣屋』(2004年8月8日) - 佐々木盛綱。共演:中村雀右衛門、片岡我當。

- 『鬼一法眼三略巻 菊畑』(2005年5月29日) - 奴智恵内。共演:中村芝翫、中村富十郎。

- 中村吉右衛門インタビュー(2006年4月30日) - 長唄『雨の五郎』(一部)曽我五郎ほか。

- 芸術劇場情報コーナー(2007年1月28日) - ゲスト出演。

- 『籠釣瓶花街酔醒』(2007年1月28日・29日) - 佐野次郎左衛門。共演:松本幸四郎、中村梅玉。

- 舞踊・清元『玉屋』(2007年1月29日) - ゲスト出演。

- 『仮名手本忠臣蔵』三段目(2007年8月31日) - 桃井若狭之助。共演:中村富十郎。

- 芸術劇場情報コーナー(2007年11月30日) - ゲスト出演。

- 歌舞伎『二條城の清正』(2007年11月30日) - 加藤清正。共演:市川左團次、中村魁春。

- 舞踊・長唄『棒しばり』(2007年11月30日、12月1日) - ゲスト出演。

- 歌舞伎『仮名手本忠臣蔵九段目 山科閑居』(2008年5月30日・31日) - 大星由良之助、ゲスト出演。

- 芸術劇場情報コーナー『ひらかな盛衰記』の世界(2008年10月24日) - ゲスト出演。

- 歌舞伎『ひらかな盛衰記 逆櫓』(2008年10月24日・25日) - 松右衛門実は樋口次郎兼光。共演:中村富十郎、中村東蔵。

- 『逆櫓』芸談(2008年10月25日) - ゲスト出演。

- 歌舞伎『天衣紛上野初花 河内山』(2009年5月30日) - 河内山宗俊。共演:市川左團次、中村芝雀。

- 芸術劇場情報コーナー(2009年7月31日) - 歌舞伎座さよなら公演六月大歌舞伎より『双蝶々曲輪日記・角力場』紹介。放駒長吉。

- 歌舞伎『門出祝寿連獅子』(2009年7月31日) - 村の長。共演:松本金太郎、市川染五郎、松本幸四郎。

- 歌舞伎『双蝶々曲輪日記 角力場』(2009年8月1日) - 放駒長吉。共演:松本幸四郎、市川染五郎。

- 芸術劇場情報コーナー(2010年1月29日) - 『極付 幡随長兵衛』紹介。幡随院長兵衛。

- 歌舞伎『極付 幡随長兵衛』(2010年1月29日) - 幡随院長兵衛。共演:十五代片岡仁左衛門、中村歌昇、中村福助。

3. 映像・放送分野での活動

中村吉右衛門は、歌舞伎だけでなく、テレビドラマ、映画、ナレーション、バラエティ番組、CMなど、多岐にわたるメディアでその才能を発揮し、幅広い層から人気を集めました。

3.1. テレビドラマ・映画

彼は幼少期からテレビドラマに出演しており、1956年(昭和31年)のTBS『忠臣蔵の人々』では吉千代役を、1958年(昭和33年)の日本テレビ『大助捕物帖』では飴売り金太役を演じました。1959年(昭和34年)の日本テレビ『神々の愛でし子』では主演を務め、『野菊の墓』にも政夫役で出演しています。1964年(昭和39年)のNHK『約束』では芸術祭奨励賞を受賞。

東宝時代には、山本周五郎原作の『さぶ』(1966年、フジテレビ)に主演。1967年(昭和42年)には、父や兄、妹と共に一家5人が初めて揃って主演した大型ファミリードラマ『おーい!わが家』(フジテレビ)に出演しました。1969年(昭和44年)には、NET(現テレビ朝日)の『ながい坂』で第2回テレビ大賞本賞および優秀タレント賞を受賞。同年から1970年(昭和45年)にかけて日本テレビで放送された『右門捕物帖』では、主人公の近藤右門(通称「むっつり右門」)を演じ、こちらも優秀タレント賞を受賞しました。

1970年代以降も活躍し、1980年(昭和55年)からはテレビ東京の時代劇『斬り捨て御免!』に主演(1982年まで3シリーズ)。彼は単に出演するだけでなく、毎回印刷前の台本に目を通し、プロデューサーらに意見を述べるなど、作品作りに深く関わっていました。特に実父の死去後に制作された第3シリーズでは、「007みたいなテイストでやれないか?」と自ら提案し、オープニングに裸体の女性のシルエットを入れたり、最終話では主人公をハンググライダーで大阪城に乗り込ませるなどの大胆なアイデアを出しました。

1986年(昭和61年)には、NHK新大型時代劇『武蔵坊弁慶』(全32回)で主役の弁慶を演じ、前年末の第36回NHK紅白歌合戦では審査員として出演しました。

1989年、フジテレビの『鬼平犯科帳』で、四度目のテレビドラマ化となる主人公・長谷川平蔵を演じました。彼は長らくこの役の依頼を固辞していましたが、自身が平蔵と同年齢の45歳になったこと、そして原作者池波正太郎からの「大丈夫。君の思うとおりにやりなさい」という言葉を受けて出演を決意しました。このシリーズは2001年(平成13年)まで毎年9シリーズと数本のスペシャル版が製作され、その後2016年(平成28年)12月の最終版まで、全150本にも及ぶ長期人気シリーズとなりました。この「鬼平」役は彼の代名詞となり、絶大な人気を博しました。池波正太郎は長谷川平蔵を描くにあたり、吉右衛門の実父である初代松本白鸚の風貌をイメージしたという逸話があります。また、吉右衛門自身も、八代目松本幸四郎版の『鬼平犯科帳』(1971年-1972年)で平蔵の息子、辰蔵を演じていました。彼は、「吉右衛門といえば鬼平」という世間の評価をありがたく感じつつも、歌舞伎役者としての代表作として鬼平が一番に挙がることに複雑な思いを抱いていたことも明かしています。

2003年(平成15年)には、テレビドラマ『忠臣蔵~決断の時』でテレビ初の大石内蔵助を演じ、重厚な演技を見せました。

映画では、1960年(昭和35年)の木下恵介監督作品『笛吹川』に安蔵役で出演。1968年(昭和43年)の新藤兼人監督作品『藪の中の黒猫』では主役の薮ノ銀時を、1969年(昭和44年)の篠田正浩監督作品『心中天網島』では主役の紙屋治兵衛を演じるなど、数多くの作品で重要な役を担いました。また、1989年(平成元年)の勅使河原宏監督作品『利休』では徳川家康を演じています。2014年(平成26年)の映画『柘榴坂の仇討』では井伊直弼役を務めました。

3.1.1. 出演作品一覧(映像)

| 年 | タイトル | 種類 | 役柄 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1956 | 『忠臣蔵の人々』 | テレビ | 吉千代 | KRテレビ |

| 1958 | 『大助捕物帖』 | テレビ | 飴売り金太 | 日本テレビ |

| 1959 | 『神々の愛でし子』 | テレビ | 主演 | 日本テレビ |

| 1959 | 『野菊の墓』 | テレビ | 政夫 | 日本テレビ |

| 1960 | 『笛吹川』 | 映画 | 安蔵 | 木下恵介監督作品 |

| 1960 | 『続源義経』 | 映画 | 良成 | |

| 1960 | パノラマ劇場『或る椿姫』、『新入社員歓迎』 | テレビ | ゲスト | NHK総合、黒柳徹子、大山のぶ代らと共演 |

| 1960 | 『敵は本能寺にあり』 | 映画 | 森蘭丸 | |

| 1961 | 『野盗風の中を走る』 | 映画 | むっつりの弥助 | |

| 1962 | 『くちづけ』 | テレビ | 欽一 | 日本テレビ |

| 1962 | 『忠臣蔵 花の巻・雪の巻』 | 映画 | 萱野三平 | |

| 1963 | 『鎖国』 | テレビ | 五作 | NHK総合 |

| 1963 | 『家康無情』 | テレビ | 岡崎三郎信康 | NET |

| 1963 | ラジオモンタージュ『はばたきたい』 | ラジオ | 中部日本放送、芸術祭奨励賞受賞 | |

| 1964 | 『約束』 | テレビ | シロウ | NHK総合、芸術祭奨励賞受賞 |

| 1964 | 『虹の設計』 | テレビ | 北川進次郎 | NHK総合 |

| 1964 | 『初恋物語』 | テレビ | 学生時代の昇平 | フジテレビ |

| 1966 | 『さぶ』 | テレビ | さぶ | フジテレビ、主演 |

| 1967 | 『おーい!わが家』 | テレビ | 高岡吉男 | フジテレビ、一家5人初の主演ドラマ |

| 1968 | 『テレビ文学館-名作に見る日本人-』『歌行燈』 | テレビ | 恩地喜多八 | 毎日放送 |

| 1968 | 『文五捕物絵図』「天保十一年初夏」 | テレビ | 平吉 | NHK総合 |

| 1968 | 『藪の中の黒猫』 | 映画 | 薮ノ銀時 | 新藤兼人監督作品、主演 |

| 1969 | 『ながい坂』 | テレビ | 三浦主水正 | NET、第2回テレビ大賞本賞および優秀タレント賞受賞 |

| 1969 | 『右門捕物帖』 | テレビ | 近藤右門 | 日本テレビ、優秀タレント賞受賞 |

| 1969 | 『心中天網島』 | 映画 | 紙屋治兵衛 | 篠田正浩監督作品、主演 |

| 1969 | 『あゝ海軍』 | 映画 | 平田一郎 | |

| 1971 | 『日曜劇場』「すぎし去年」 | テレビ | 弥八 | TBS |

| 1971-1972 | 『鬼平犯科帳』(八代目松本幸四郎版) | テレビ | 辰蔵 | NET |

| 1972 | 『いま炎のとき』 | テレビ | 藤瀬史郎 | TBS、科学評論家 |

| 1978 | 『お吟さま』 | 映画 | 高山右近 | |

| 1978 | 『白き氷河の果てに』 | 映画 | ナレーション | ドキュメンタリー映画 |

| 1980-1982 | 『斬り捨て御免!』 | テレビ | 花房出雲 | テレビ東京、主演(3シリーズ) |

| 1981 | 『動く彫刻 ジャン・ティンゲリー』 | 映画 | ナレーション | 勅使河原宏監督作品 |

| 1983 | 『劇画ドラマ「項羽と劉邦」』 | テレビ | 項羽(声優) | NHK総合 |

| 1983 | 『よみがえる東塔 変身の曼荼羅』 | 映画 | 解説(声の出演) | 記録映画 |

| 1986 | 『武蔵坊弁慶』 | テレビ | 武蔵坊弁慶 | NHK総合、主演(全32回) |

| 1989 | 『大忠臣蔵』第6部 | テレビ | 徳川綱豊 | テレビ東京、兄と共演 |

| 1989 | 『利休』 | 映画 | 徳川家康 | 勅使河原宏監督作品 |

| 1989-2016 | 『鬼平犯科帳』 | テレビ | 長谷川平蔵 | フジテレビ、主演(全9シリーズ150本) |

| 1990 | 『荒木又右衛門 決戦・鍵屋の辻』 | テレビ | ナレーション | NHK総合 |

| 1990頃 | 『おもちゃの三味線』 | ラジオ | 初代中村吉右衛門 | ニッポン放送 |

| 1991 | 『忠臣蔵 風の巻・雲の巻』 | テレビ | 服部市郎右衛門 | フジテレビ、雲の巻のみ登場 |

| 1991 | 『世界最長の河ナイル 1、2 新世界紀行 悠久なる大河編 河口から5,000キロ』 | ビデオ | ナレーション | 東京放送放映 |

| 1993 | 『阿部一族』 | テレビ | ナレーター | フジテレビ、ギャラクシー賞奨励賞受賞 |

| 1995 | 『歌舞伎役者片岡仁左衛門・登仙の巻』 | 映画 | ドキュメンタリー映画 | |

| 1995 | 『鬼平犯科帳 劇場版』 | 映画 | 長谷川平蔵 | 小野田嘉幹監督作品 |

| 2003 | 『忠臣蔵~決断の時』 | テレビ | 大石内蔵助 | テレビ東京、テレビ初の役柄 |

| 2011 | 『わが心の歌舞伎座』 | 映画 | ドキュメンタリー作品 | |

| 2011 | 『シネマ歌舞伎・一谷嫩軍記 熊谷陣屋』 | 映画 | ||

| 2014 | 『柘榴坂の仇討』 | 映画 | 井伊直弼 |

3.2. バラエティ・教養・ドキュメンタリー

中村吉右衛門はバラエティや教養、ドキュメンタリー番組にも数多く出演し、その博識ぶりと親しみやすい人柄を見せました。

クイズ番組では『世界・ふしぎ発見!』に初期・中期の準レギュラーとして出演し、博学ぶりを発揮して黒柳徹子ら共演者から「親分」と愛称されました。『わくわく動物ランド』や『迷宮美術館』などでも解答者として活躍し、しばしばトップ賞を獲得しました。また、スター爆笑Q&A(1985年・1988年、よみうりテレビ)ではギターの弾き語りを披露しました。

また、『きょうの料理』(NHK総合)では自慢料理を披露したり、妻と共に「伴内バーグ」の作り方を紹介したりしました。紀行・ドキュメンタリー番組では、TBS『日曜特集・新世界紀行 世界最長の大河 ナイル大紀行』や、サントリーアドベンチャースペシャル『開高健の神秘の氷河湖に謎の巨大魚を追って』、NHK『ハイビジョンスペシャル「空海の風景」』などでナレーションや朗読を務めました。日本テレビの『心に刻む風景』では長年にわたりタイトルコールを務めました。

『漢詩紀行』(NHK教育)では日本語の朗読を担当し、その重厚な声で漢詩の世界を視聴者に伝えました。日本テレビの『心に残る家』(2006年4月-9月)でもナレーションを務めました。『スタジオパークからこんにちは』(NHK総合)や『徹子の部屋』(テレビ朝日)、『さんまのまんま』(フジテレビ)などのトーク番組にも度々出演し、自身の幼少期の思い出、家族とのエピソード、歌舞伎への思い、趣味などを語りました。特に『誰だって波乱爆笑』(日本テレビ)では、山と積まれたくまのプーさんグッズを前に、彼のプーさん好きを披露しました。

その他、『ザ・プロファイラー ~夢と野望の人生~』(NHK BSプレミアム)では「シェイクスピア」の回にゲスト出演し、深い洞察を披露しました。『ぴったんこカン・カン』(TBS)では、孫の七代目尾上丑之助にご馳走する様子が放送され、自身の趣味や家族との温かい交流を見せました。2020年(令和2年)には、NHK総合の『みやこびと極上の遊び ~京都 夏から秋へ~』でナレーションを担当するなど、晩年まで多方面で活躍しました。

主なテレビ(ラジオ)出演は以下の通りです。

- スター千一夜(1960年1月15日、フジテレビ) - ゲスト(中村萬之助)

- クイズアワー『私の秘密』(1966年7月18日、NHK総合) - ゲスト(中村萬之助)

- 土曜ショー(1969年4月19日、NET) - 星由里子と出演

- すばらしき仲間(1979年2月4日、1984年、中部日本放送(TBS)) - 共演:戸板康二、八代目松本幸四郎、六代目市川染五郎、澤村藤十郎、中村勘九郎

- 連想ゲーム(1980年9月3日、1986年3月26日、NHK総合) - 解答者

- ジュニア大全科『本との出会い』(4) -星の王子さま~中村吉右衛門-(1982年9月16日、NHK教育)

- NHK特集『再現!こんぴら大芝居』(1985年7月19日、NHK総合)

- 青春プレーバック『中村吉右衛門』 -時今也夢開蝶船出-(1986年4月19日、NHK総合)

- ひるのプレゼント『立居振舞人間学』(1) -立つ-(1986年10月20日、NHK総合)

- 今夜は最高!(1987年8月8日、日本テレビ) - ゲスト

- 新春スターかくし芸大会25周年(1988年1月1日、フジテレビ) - 審査員

- テレビエッセー『私の一つ』「24本の色鉛筆」(1989年1月21日、NHK総合)

- なるほど!ザ・秋の祭典スペシャル(1989年10月2日、1990年10月1日、フジテレビ)

- FNS大感謝祭(フジテレビ) - 鬼平チームとして江戸家猫八、尾美としのりと共にクイズに出演

- サントリーアドベンチャースペシャル『開高健の神秘の氷河湖に謎の巨大魚を追って』(1989年、TBS) - 語り

- サントリーアドベンチャースペシャル『悠々として急げ 開高健の大いなる旅路 スコットランド紀行』(1990年2月7日、TBS) - 語り

- 日本の伝統芸能 -歌舞伎鑑賞入門-「時代物」(1990年8月11日、NHK教育)

- 歌舞伎鑑賞入門II「俊寛」 -日本の伝統芸能-(1991年5月11日、NHK教育)

- 歴史推理ドキュメント チンギス・ハーンの陵墓を探せ!2(1991年11月29日、日本テレビ)

- なるほど!ザ・春の祭典スペシャル(1992年3月30日、1994年3月29日、フジテレビ)

- 連続討論・日本人のこころ(2)「型と芸」芸事の中に前衛を見る(1993年1月7日、NHK総合) - パネラー

- ティータイム芸能館「八重子から八重子へ」(1995年10月24日、NHK総合) - 対談、水谷八重子と共演

- 浪漫紀行・地球の贈り物(1994年 - 1996年、TBS) - 水先案内人

- 笑っていいとも! テレフォンショッキング(1995年10月17日、フジテレビ) - ゲスト

- ETV特集『中村吉右衛門、厳島に立つ』 -新作歌舞伎への挑戦-(1998年5月20日、NHK教育)

- 歌舞伎を救ったアメリカ人 -バワーズ、名優たちとの半世紀-(1999年2月11日、NHK総合) - 共演:九代目松本幸四郎

- 世界・わが心の旅「フランス ルオーの瞳に魅せられて」(2001年11月4日、NHK BS2)

- テレビ人間発見「世に定め人に芸・歌舞伎俳優・中村吉右衛門」(2002年4月6日、テレビ東京)

- ためしてガッテン「決定版!疲労リセット大作戦」(2002年9月4日、NHK総合) - 解答者

- 開運!なんでも鑑定団(2002年12月24日、テレビ東京) - 先代所蔵の小林古径、小杉放庵作品を出品

- 生活ほっとモーニング「あの人にトキメキッ!」(2006年、NHK総合) - 出演

- ハイビジョン特集「還暦からの挑戦~中村吉右衛門 歌舞伎の新作を創る」(2006年3月24日、NHK BShi)

- ハイビジョン特集「京都・庭の物語~千年の古都が育んだ空間美~」(2007年1月1日、NHK BShi)

- ETV特集『"星の王子様"と私』(2007年2月17日、NHK教育) - インタビュー

- 日曜シアター『仮名手本忠臣蔵』(後編)枠(3) - スタジオコーナーゲスト(2007年12月23日、NHK総合)

- ハイビジョン特集『日本 庭の物語』(2008年1月4日、NHK BShi)

- 日本の伝統芸能 中村吉右衛門の歌舞伎入門(2010年3月31日 - 、NHK教育) - 全4回

- 二代目の肖像 中村吉右衛門の世界 芸の極みを求めて(2011年1月6日、BS朝日)

- ザ☆スター『岩下志麻』(2011年3月28日、NHK BS2・BShi) - ゲスト

- ウチくる!?(2011年9月11日、フジテレビ) - VTRゲスト

- 情熱大陸(2011年9月18日、毎日放送) - 「趣味はスケッチとドライブ。67歳の「人間国宝」歌舞伎への情熱とその素顔とは?」

- いい旅・夢気分『絶景の瀬戸内 名所めぐり 鳴門~高松~岡山』(2012年9月5日、テレビ東京) - 共演:賀来千香子

- BS歴史館(2012年12月13日、2013年2月28日、NHK BSP) - ゲスト

- 美味しさの物語 幸福の一皿(2012年4月 - 2013年3月、BS朝日) - 主宰者(案内人)

- サワコの朝(2015年9月5日、毎日放送・TBS)

- ザ・インタビュー~トップランナーの肖像(2015年9月5日、BS朝日)

- 美の壺「魅せる、隠す、暖簾(のれん)」(2016年5月27日、NHK教育) - ゲスト

- にじいろジーン(2010年8月14日、2017年8月19日、関西テレビ) - VTRゲスト

- ごごナマ おしゃべり日和(2017年8月25日、NHK総合) - 中村吉右衛門さん 中村雀右衛門さん!歌舞伎の魅力

- 熱中世代 大人のランキング(2017年8月27日、BS朝日) - ゲスト

- ザ・ドキュメンタリー『二代目 中村吉右衛門~人間国宝74歳...いのちの歌舞伎~』(2018年9月15日、BS朝日)

- 人生最高レストラン(2018年8月18日、TBS) - ゲスト

- あしたも晴れ!人生レシピ『運命を受けて立つ~中村吉右衛門(75)~』(2019年8月9日、NHK Eテレ)

- 偉人たちの至高のレシピ ~京都・板前割烹の献立帖~(2021年1月1日、NHK総合) - ゲスト

- ラジオ深夜便「深夜便アーカイブス「中村吉右衛門さんをしのんで~芸の道を全うしたい」」(2021年12月7日、NHKラジオ第1・FM)

- 中村吉右衛門さんをしのんで(2021年12月18日、NHK総合) - スタジオゲスト:尾上菊之助、渡辺保。VTRゲスト:中村歌六、麻実れい、十代目松本幸四郎

- NHK映像ファイル あの人に会いたい 二代目中村吉右衛門(歌舞伎俳優)(2023年11月25日、NHK総合)

- ラジオ深夜便『吉右衛門おとこの詩』(TBSラジオ)

3.3. CM出演

中村吉右衛門は、その品格と信頼性から数多くのCMに出演しました。

- 電電公社(現・NTT):1955年頃の赤電話PR写真に子役モデルとして出演(中村萬之助時代)。

- 日立製作所「キドカラー」:1977年-1978年前期にはフラワートラベリンバンドの「MAKE UP」をBGMに歌舞伎役者が踊るCMに、後期には「でかでか26伝統美センサー・二代目襲名篇」に出演しました。

- ネッスル日本「ネスカフェ・ゴールドブレンド」:「違いがわかる男(ヒト)」シリーズの3代目を1972年から務めました。当初は歌舞伎役者として普段着でのCM出演を固辞しましたが、スタッフの熱意に押されセーター姿での出演を受け入れたといいます。このCMはACCCMフェスティバルで秀作賞を受賞し、2004年には「新・違いを楽しむ人たち」篇にも出演しました。

- 三陽商会「ザ・スコッチハウス」(1981年):ファッションモデルとしてスチール広告に登場しました。

- 第一製薬「カロヤンハイ・カロヤンS」(1982年):現第一三共ヘルスケアの育毛剤CMに出演しました。

- 味の素ゼネラルフーヅ「グランデージ千年コーヒー」(1983年-1984年):「グランデージ・女・永遠」篇や「魔のように黒く」篇などに出演し、ACCCMフェスティバルで秀作賞を受賞しました。

- サントリー ラジオCM(1991年):「山崎」「作家のキープボトル」篇でACC CMフェスティバル全日本CM大賞を受賞し、CM殿堂入りを果たしました。

- ハウス食品:1990年代から2013年にかけて「六甲のおいしい水」や「カレーはハウス」、「シーフードのためのカレーです。」「ビーフのためのカレーです。」、「100周年企業広告」など、様々なカレーや食品のCMに出演しました。

- JRA「ボクのケイバ・あなたのケイバ」(1996年):天皇賞(秋)篇や菊花賞篇、有馬記念篇に出演しました。

- ブランパン:1990年代後半から2002年にかけて、高級時計ブランドの雑誌取材でスイスの工房を訪問し、紹介しました。

- 宗家 源吉兆庵:2003年から日本の和菓子ブランドのCMに出演しました。

- 日本エアシステム(1990年-1991年):ホノルル線就航篇や日本人の感性篇に出演し、「ハワイが、近い。」といったコピーで親しまれました。

- 三井信託銀行(~2000年):ノベルティグッズとして、彼の屋号である播磨屋ゆかりの文様「吉菱」をあしらったコレクションが制作されました。

- カルティエ「CREA」(2000年):トリニティ リングの広告タイアップ記事でエッセイを執筆しました。

- ラインアート・シャルマン:10周年記念カタログに寄稿し、眼鏡についての話題やデザインのアイデアを共有しました。

- シャープ「プラズマクラスター加湿空気清浄機」(2010年):「発見!プラズマクラスター・中村吉右衛門篇」に出演しました。

- SMBC日興証券(2018年、2019年):「歌舞伎俳優・100TH「その人生に、SMBC日興証券」篇」に出演しました。

- Papas company(2004年-2021年6月):スチール(ファッション)モデルとして、雑誌『文藝春秋』や『週刊文春』などに掲載されました。

4. 受賞歴と栄誉

中村吉右衛門は、その多大な功績により数多くの賞と栄誉を受けました。

- 1955年:毎日演劇賞演技特別賞

- 1975年:名古屋演劇ペンクラブ年間賞

- 1977年:芸術選奨新人賞

- 1984年:芸術祭賞優秀賞、眞山青果賞大賞

- 1985年:日本芸術院賞

- 1991年:芸術祭賞、松尾芸能賞大賞

- 1993年:都民劇場発表の「ごひいき役者ベスト10」で2年連続の1位を獲得

- 1995年:眞山青果賞大賞、読売演劇大賞優秀男優賞

- 1996年:日本アカデミー賞優秀主演男優賞

- 1999年:日本映画批評家大賞ゴールデングローリー賞

- 2002年:芸術祭賞、日本芸術院会員に就任

- 2007年:毎日芸術賞

- 2008年:坪内逍遥大賞、伝統文化ポーラ賞大賞

- 2009年:読売演劇大賞選考委員特別賞

- 2011年:重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定

- 2015年:読売演劇大賞大賞および最優秀作品賞(通し狂言『伊賀越道中双六』)、浅草芸能大賞、早稲田大学芸術功労者顕彰

- 2017年:橋田賞特別賞、文化功労者顕彰

- 2019年:日本放送協会放送文化賞

- 2021年:正四位、旭日重光章(没後追贈)

5. 著作・出版物

中村吉右衛門は、俳優業の傍ら、自らの半生や芸術観、趣味に関する著作やエッセイ、連載記事を多数発表しました。また、共著や監修も手がけています。

- 著書**

- 主な連載**

- 作詞**

- LP・カセット・ビデオ・CD・DVD(ブルーレイ)**

- 写真集・関連書籍・雑誌記事**

- 寄稿・対談・インタビュー**

6. 社会活動・展示

中村吉右衛門は、歌舞伎の舞台に留まらず、文化芸術の振興や社会貢献活動にも積極的に取り組みました。

- 社会的活動**

- 主な展示会・写真展**

7. 死去と没後の評価

中村吉右衛門は、2021年(令和3年)3月28日に体調不良で救急搬送され、療養のため舞台を休演しました。その後、同年11月28日18時43分、心不全のため東京都内の病院で死去しました。享年77歳でした。

彼の訃報は12月1日夕刻に各メディアで大きく報じられ、その死は日本中に深い悲しみと衝撃を与えました。彼の法名は「秀藝院釋貫四大居士(しゅうげいいんしゃくかんしだいこじ)」とされました。義理の息子にあたる五代目尾上菊之助は、12月2日に歌舞伎座で記者会見を開き、涙ながらに岳父を偲び、「もっと教えを請いたかった」と語りました。

松野博一内閣官房長官は記者会見で哀悼の意を表明し、吉右衛門が「現代を代表する歌舞伎役者として数多くの作品、さまざまな役柄で舞台に立ち、テレビドラマでも『武蔵坊弁慶』を演じるなど幅広い分野で活躍され、わが国の文化芸術の発展に多大な貢献をされた」と述べました。日本国政府は、吉右衛門の死没日をもって彼を正四位に叙し、旭日重光章を追贈することを決定しました。

親族のみで行われた葬儀では、彼が生前に「自分の葬式ではこの曲を流して欲しい」と話していたマーラーの交響曲第5番第4楽章(アダージェット)がBGMとして流されました。また、棺には、彼が『平家女護島』の俊寛役のためにオーダーし、製作途中で未完成となっていた衣装の布が掛けられ、さらに自作脚本の『須磨浦』の台本が添えられていたといいます。

2021年12月18日、兄である二代目松本白鸚は、翌年2月の主演ミュージカル『ラ・マンチャの男』製作発表で「『見果てぬ夢』は今まで、菊田一夫と父初代松本白鸚へのレクイエムとして歌ってきたが、レクイエムを歌う者が1人増えてしまった」と語り、弟への深い思いを滲ませました。

2022年6月10日、日枝神社の山王祭では、彼が生前に新調を申し出ていた奉納幕が、彼の死後に初めてお神酒所に掲げられました。これは彼が生前の「夢」として楽しみにしていたものでしたが、その完成を見ることはできませんでした。

没後も彼を偲ぶ動きは続き、2022年8月5日には、一周忌に合わせて11月にお別れの会が開催される予定であると報じられました。8月31日には、小学館から『中村吉右衛門 舞台に生きる 芸に命を懸けた名優』が発売され、また二世中村吉右衛門一周忌追善の映像特集が「歌舞伎オンデマンド」やCS放送、映画館などで実施されました。同年11月3日には、兄である二代目松本白鸚の文化勲章親授式において、天皇が白鸚に対し、吉右衛門について言葉を交わされたことが報じられました。

彼の死後も、歌舞伎界における彼の功績と、その存在感は高く評価され続けています。特に古典歌舞伎の継承と復曲、そして新たな創造への貢献は、後世に大きな影響を与え続けています。

8. 関連項目

- 中村吉右衛門 (初代) - 外祖父・養父

- 初代松本白鸚 - 実父

- 二代目松本白鸚 - 実兄

- 五代目尾上菊之助 - 娘婿

- 七代目尾上丑之助 - 孫

- 市川猿翁 (2代目) - 幼少期の共演者

- 中村勘三郎 (18代目) - 親類・共演者

- 襲名

- 歌舞伎

- 時代劇

- 人間国宝

- 文化功労者

- 松貫四