1. 概要

九天玄女(きゅうてんげんにょ)は、中国神話および道教における高位の女神である。当初は単に「玄女」と呼ばれ、「黒い女」や「神秘の女」を意味するとされるが、唐代以降に「九天」(九天の意)が加えられ、現在の名称となった。彼女は主に戦争と兵法を司る戦いの女神として知られ、伝説では黄帝と蚩尤の戦いにおいて黄帝に兵法書や神秘的な符、兵器などを授け、勝利に導いたとされる。

しかし、九天玄女の役割はそれだけに留まらない。道教の思想体系においては、長寿や不老不死、錬金術(丹薬製造)の技と深く関連付けられ、さらには房中術(性技)といった性に関する知識を伝授する役割も持っていた。その神格は時代とともに発展し、初期の民間信仰の女神から道教の神話体系に編入される過程で、性的側面が薄れ、より武術的・知恵的な側面に再解釈されていった。

明代には国家の守護神として公式に崇拝され、その地位はさらに高められた。現代においても、中国の各地やベトナムなど周辺国で崇拝されており、特にベトナムでは悪霊退散、手工業の祖神、女性の守護神といった多様な役割を持つとされる。彼女は数々の古典文学作品、特に『水滸伝』に登場し、主人公に神秘的な力を授ける存在として描かれ、現代の映画やゲームといった大衆文化にも広く影響を与えている。

2. 名称と語源

この女神は当初「玄女」(玄女中国語)として知られていた。この名称は英語では「Dark Lady」(黒い女)や「Mysterious Lady」(神秘の女)などと訳されることがある。字の「玄」は黒色を表すこともあるため、「黒い女」の意味とされる。

唐代後期、道士の杜光庭(850年-933年)が女神を指す新たな称号として「九天玄女」(九天玄女中国語)を作り出した。これには「九天」(「九つの天界の」を意味する)という語が加えられている。

九天玄女は素女と神聖な姉妹とされており、両者の名を合わせた「玄素の道」(玄素之道中国語)は道教における「房中術」(寝室の技)を意味する。九天玄女の俗称には「九天玄女娘娘」(九天玄女娘娘中国語)や「九天玄姆」(九天玄姆中国語)、単に「九天娘娘」(九天娘娘中国語)などがある。また、中国語の福建方言では「キウティエンヘンルー」、潮州方言では「ギウティエンヘンヌン」、標準中国語では「ジウティエンシュエンニー」と発音され、ベトナム語では「クウティエンフエンヌ」と発音される。タイ語では「テヴァナリー・ヘン・サワン・チャン・ガーオ」(天界九層の女神)とも訳される。

3. 神話的起源と初期の伝承

3.1. 初期の姿と神格

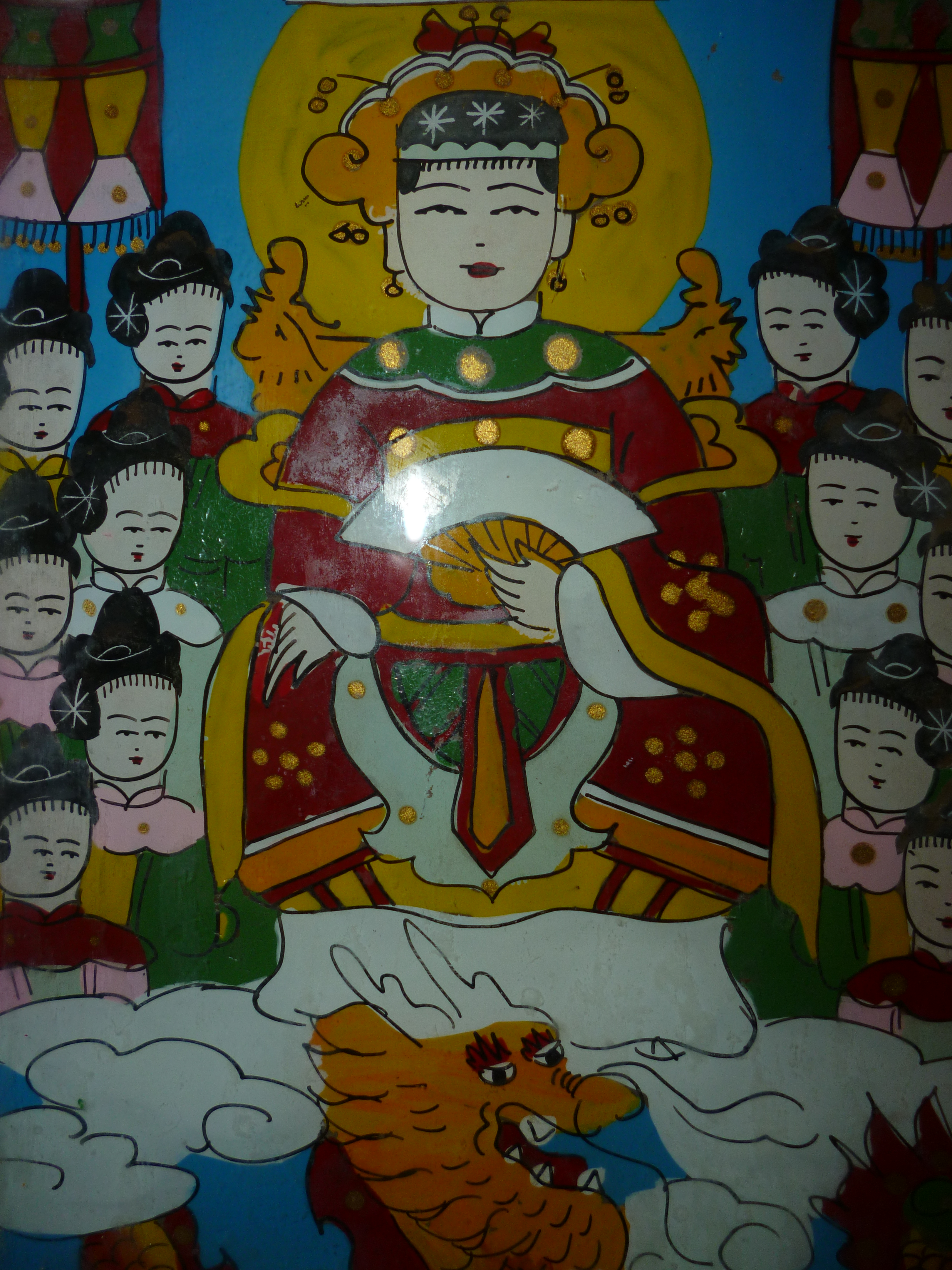

九天玄女は、中国神話における超越的で神秘的な女神である。彼女の姿は多様に描写され、初期には人首鳥身の女性の姿を持つと伝えられた。また、鳳凰(丹鳳)に乗って磷と雲を手綱とし、九色の翡翠の羽衣をまとった姿、さらには黒い狐の毛皮を身につけた姿でも表される。金星の白さと輝く星を身につけ、大明の珠が全身を照らすとも描写される。

彼女の原型はツバメ(玄鳥)であるという説もある。これは、殷の始祖である契の母簡狄が玄鳥の卵を飲んで契を産んだという伝承や、顓頊の孫娘女脩が玄鳥の卵を飲んで大業を産んだという伝承と関連付けられている。しかし、この「玄鳥」は単に黒い鳥を意味するに過ぎず、九天玄女との直接的な関連を証明するものではないとする見解もある。

九天玄女は道教の神統譜において高位に位置づけられ、西王母(聖母元君)に次ぐ地位にある女天神とされている。彼女は西王母の副官役であり、黄帝の師、そして聖母元君の弟子であるとも言われる。葛洪の著書『枕中書』には、元始天王と太元玉女が九光玄女を生み、その者が太真西王母と号し、西漢夫人のことであると記されており、九天玄女が西王母の一側面であるとも考えられている。

彼女は天地の精神であり陰陽の霊気であり、万物を知る道教の主であり、衆真の長であるとされた。また『古文龍虎経註疏』によれば、「天符者」(歳運と天の気を司る者)と称され、戦術と兵法を司る上古の女神であり、「天書」を持っているとされた。

3.2. 黄帝との関係

九天玄女は、黄帝と蚩尤の間の戦争において、黄帝を助けた主要な神話的物語で最もよく知られている。道教の道士杜光庭(850年-933年)が著した『墉城集仙録』(「城郭に集まった仙人の記録」の意)には、九天玄女の伝記が収められている。この書物には、黄帝と蚩尤が争っていた時期に、九天玄女が黄帝の前に現れた話が記されている。

蚩尤は獣の体と人間の言葉を持ち、銅の頭と鉄の額を持つ80人の兄弟と共に、砂や石を食らい、兵器を作り、天下を震え上がらせていた。彼は無道に人々を殺し、慈悲を知らなかった。蚩尤は深い霧を発生させ、昼夜の区別もつかないほど視界を遮断し、黄帝は数日間その霧の中に留まらざるを得なかった。

この窮地において、九天玄女は朱色の鳳凰に乗り、磷と雲を手綱として深い霧の中へと現れた。彼女は九色のカワセミの羽で飾られた絢爛な衣を身につけていた。黄帝が彼女を迎え、その命を受けた。九天玄女は「私は太上老君の教えに基づいております。もし疑問があれば、私に問いなさい」と告げた。黄帝は「蚩尤は残酷にも我々を苦しめております。彼の毒はすべての民を傷つけております。四海はすすり泣いております。誰も自らの本性や生命を守ることができません。私は幾多の戦いで幾多の勝利を得る術を望んでおります。民が直面する害を断ち切ることはできますでしょうか?」と応えた。

これを受けて、女神は黄帝に様々な神秘的な品々と技術を授けた。以下はその主なものの一部である。

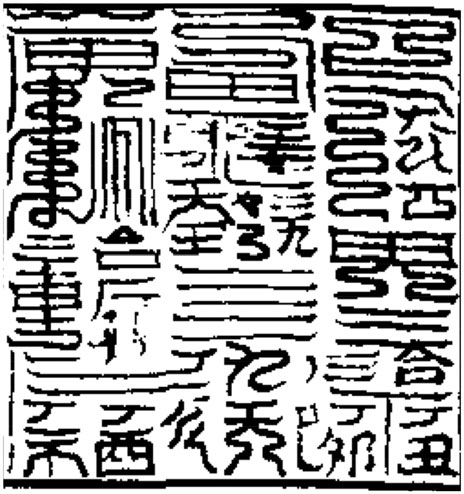

- 六甲六壬兵信之符(六甲と六壬の兵信の符)

- 霊宝五帝策使鬼神之書(霊宝五帝が鬼神を使役する書)

- 制妖通霊五明之印(妖を鎮め、霊と通じる五明の印)

- 五陰五陽遁甲之式(五陰五陽の遁甲の式)

- 太一十精四神勝負握機之図(太一十精四神の勝敗を握る機図)

- 五岳河図(五岳と四聖河の図)

- 策精之訣(占い札の要諦に関する指示)

- 三宮五意陰陽の略、太一遁甲六壬歩斗の術、『陰符』の機、『霊宝五符』、『五勝』の文。

- 指南車の製造法。

九天玄女から授けられたこれらの品々により、黄帝は蚩尤を打ち破り、最終的に天に昇ることができたと伝えられている。

4. 主な役割と能力

九天玄女は神話の中、または道教信仰において多様な能力を発揮し、様々な主要な役割を担った。

4.1. 戦争と兵法

九天玄女は、戦いの女神として、軍事的な勝利に必要な知識と能力を伝授する役割を担った。紀元前1世紀頃に成立したとされる『龍魚河図』(龍魚河圖中国語、「龍魚の河の図」の意)は、黄帝と蚩尤の戦いにおいて女神自身が出現する様子を描写している。この文献には「黄帝が政権を執った時、蚩尤とその兄弟80人は獣の体に人間の言葉を持ち、銅の頭と鉄の額を持っていた。彼らは砂や石を食らい、兵器を作り、天下を震え上がらせた。彼らは道に反し、不仁不慈に殺戮を行った。黄帝が天下を巡り、天を仰いで嘆息した。天は玄女を地上に遣わし、黄帝に兵信神符を授け、蚩尤を制圧させ、臣下とした。黄帝はこれらを用いて敵を鎮圧し、八方を支配した」と記されている。

彼女が戦争に介入する物語は、道蔵の『衆術部』(眾術部中国語、「雑多な魔術の部」の意)などの道教文献に共通して見られる。唐代以降に制作された道教文献では、九天玄女を隠身術や北斗七星の星々を動員して国家を守る能力といった魔術的な軍事力と結びつけている。

『霊宝六丁秘法』(靈寶六丁秘法中国語、「六丁の精霊に関する霊宝の秘法」の意)は、九天玄女の魔術が軍事的な起源を持つと明記している。九天玄女は、彼女の弟子である六丁玉女(六丁玉女中国語)を通じて身体を魔術的に隠蔽する能力を持つ。この『霊宝六丁秘法』によると、六丁玉女は隠蔽中に特定の任務を遂行する。例えば、丁卯玉女(丁卯玉女中国語)は肉体を隠し、丁巳玉女(丁巳玉女中国語)は運命を隠し、丁亥玉女(丁亥玉女中国語)は財産を隠し、丁酉玉女(丁酉玉女中国語)は魂(hun魂)を隠し、丁未玉女(丁未玉女中国語)は魂(po魄)を隠し、丁丑玉女(丁丑玉女中国語)は精神を隠す。隠身術は敵を打ち破り、国家を守るための軍事戦略と見なされており、同文献は、修行者が邪悪を追放し正義に戻るためには、まず自らの身体を隠す方法を学ぶ必要があると主張している。女神と六人の玉女は、身体の隠蔽手段である宇宙の陰の力を表しており、ここにおいて彼女たちの魔術と女性性は絡み合っている。

北宋初期に書かれた『秘蔵通玄変化六陰洞微遁甲真経』(秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經中国語、「深遠なる洞窟の六陰の変化に関する真の経典」の意)には、九天玄女と関連する呪文が記されている。この呪文を唱え、禹歩(禹步中国語)と呼ばれる儀式的な歩行を行うことで、他者から見えなくなる(隠身術)とされた。葛洪(283年生)によって書かれた『抱朴子』(「素朴を抱く師の書」の意)では、禹歩は奇門遁甲(遁甲中国語、「隠された天干」と訳される占術システム)の要素であると説明されており、これにより六丁(六丁玉女が司る)の空間的時間構造における即時の位置を計算できる。六丁は奇門(奇門中国語、宇宙の裂け目を表す)の位置を司る精霊であり、禹歩によって奇門に近づくことで、邪悪な影響から隠れる異世界の空虚への入口となる。

また、『北斗治法武威経』(北斗治法武威經中国語、「北斗の統治法と武威の経典」の意)には、九天玄女が隋から唐への移行期の官僚である袁清(遠清中国語)に、北斗七星を動員する方法を教えたと述べられている。この方法は「北斗十二星」(北斗十二星中国語)として知られている。南宋期に制作された『上清天心正法』(上清天心正法中国語、「上清派の天の心の正しい方法」の意)には、この方法に伴う「天罡神咒」(天罡神咒中国語、「天の要石の呪文」の意)が記載されている。

唐代の名将である李靖は、九天玄女の戦法を駆使したと伝えられている。

4.2. 長寿と錬金術

九天玄女は、長寿(不老不死)や錬金術(丹薬製造)に関与する能力、そして生理学的微宇宙論(人間の身体を宇宙の小宇宙と見なし、神々が体内に存在するとする考え方)との関連性において重要な役割を果たす。

彼女は複数の生理学的微宇宙論の著作に登場し、これらの文献では九天玄女が身体の中央正中線に位置し、気の循環と関連付けられている。この気の循環は生命力を養い、長寿をもたらすとされる。彼女は『黄庭経』(黃庭經中国語、「黄庭の経典」の意)に少なくとも3回登場し、そこでは修行者は自らの息を吐き出して女神の口に入るよう指示される。

5世紀頃に成立したと思われる『太上老君中経』(太上老君中經中国語、「太上老君の中央経典」の意)では、九天玄女は「腎臓の間に位置し、金星の白と輝く星のみを身につけ、大明の珠が全身を照らすことで、年を延ばし死なないことができる」と記されている。

『老子中経』(老子中經中国語、「老子の中央経典」の意)では、九天玄女は神聖な亀に乗る三神の一人として描写され、作者は「玄女は虚無と無の道の母である」と述べている。この文献は修行者に対して、「目を閉じ、肩の間の白い息を瞑想せよ。その中心に白い亀がおり、その亀の上に玄女がいる」と指示する。彼女の傍には二人の管轄者がおり、修行者は「運命の管轄者よ、登録の管轄者よ、某(なにがし)の名前を死のリストから消し、玉暦の生命リストに記せ」と唱えることで彼らを召喚する。この儀式は、長寿が約束される手順を示している。

西暦3世紀以来、九天玄女は錬金術と関連付けられてきた。葛洪の『抱朴子』では、九天玄女が他の神々と共に不老不死の霊薬を準備するのを助け、行者が金属の霊薬を作る際に女神に祭壇を建てたこと、そして彼女が黄帝とカリステニクス(徒手体操)や食事について議論したことが記されている。宋代には、九天玄女は内丹術(内的錬金術)と密接に関連するようになった。

4.3. 性と房中術

九天玄女の名前を冠する文献の多くは戦争を扱っているが、彼女と性を結びつける文献も存在する。『玄女経』(玄女經中国語、「神秘の女の経典」の意)と『素女経』(素女經中国語、「自然の女の経典」の意)は、いずれも漢代に遡る性に関する対話形式の指南書であった。『玄女経』の記述の一部は、隋代の『素女経』に組み込まれている。漢代以降、これらの指南書は上流階級の間で広く知られていた。しかし、漢代の王充は性的な技法を「身体を害するだけでなく、男女の性分を侵害する」と批判している。

唐代以前から、九天玄女はしばしば性的な技法と関連付けられてきた。『玄女経』は隋代および唐代を通じて、知識人の間でよく知られた著作であり続けた。7世紀の詩人、柳宗元が書いたとされる『洞玄子房中術』(洞玄子房中術中国語、「洞玄子の寝室の技」の意)には、九天玄女から伝授されたとされる性技の露骨な記述が含まれている。

九天玄女が教えたとされる性的な実践は、しばしば錬金術や生理学的長寿法と比較された。葛洪の『抱朴子』には、九天玄女が黄帝に性的な技法が「水と火の混ざり合いのようであり、正しい方法を用いれば新しい命をもたらすが、そうしないと命を奪う」と語る一節がある。

「玄素の道」は、玄女と素女の方術を指し、黄帝は玄女と素女から房中術を授かったとされている。メソポタミア神話の性愛と戦争を司る女神イナンナやイシュタルなどとの共通点が指摘されることもあるが、これらの関連性は晋代あるいは隋代の方士によって後付けされたものであり、漢代以前の記述にはこうした結びつきは見られないという説もある。

4.4. その他の関連性

九天玄女は、戦争、長寿、性といった主要な役割以外にも、多様な文化的・地域的信仰の中で様々な関連性を持っている。

彼女は結婚と多産の守護神と見なされることもある。また、中国文化において、同姓の者同士の結婚を禁じる習慣を司ったと信じられている。

ベトナムの民間信仰においては、悪霊を払い、特定の職業(例:木工職人)の祖神、そして女性の守護神・救済の母神といった救済的機能を持つ。特にホイアンなどベトナムの一部地域では、手工業の祖神として崇拝される特徴がある。

5. 神格の発展と崇拝

5.1. 道教への編入とイメージの変化

九天玄女は古代中国の人々に活発に崇拝されていたが、漢代以降、その崇拝の範囲は縮小した。その後数世紀にわたり、彼女は徐々に道教の体系に同化されていった。

唐代には、九天玄女に関する相反する見解が共存していた。この時代における道教の台頭は、魔術的・知的な手段で勝利をもたらし、不老不死の技を伝える高位の戦争の女神という新たなイメージを生み出した。性、戦争での勝利、永遠の命といった従来の側面は、この新しいイメージに合うように徐々に修正されていった。さらに、道士の杜光庭は、九天玄女の通俗的な伝説から、エロティックで性的な力を与える性質などの異端的かつ粗野な要素を一掃し、上清派道教に適した武術的な女神という新たなイメージを確立しようと試みた。

5.2. 明代における公的崇拝

明代には、九天玄女は公式に天界の守護者となり、国家の守護女神として崇拝が強化された。1493年、弘治帝の皇后であった張皇后(1470年-1541年)は、道教の叙階を受け、その叙階は『張皇后の叙階』という巻物によって認証された。この巻物には多数の神々の像(九天玄女は含まれない)と、正一教の道士張玄慶(1509年没)によって作成された碑文が含まれている。

この碑文では、九天玄女は将軍、元帥、天兵、六丁玉女、六甲将軍といった他の天界の戦士の神格よりも上位に位置付けられている。さらに、彼女には「斬邪護正の九天玄女」(九天斬邪護正玄女中国語、「邪を斬り正しきを守護する九天の玄女」の意)という拡張された公式称号が与えられた。これは『霊宝六丁秘法』に記述された「邪を斬り正しきを守護する」(斬邪護正中国語)というフレーズと女神を関連付け、「邪を斬り正しきに帰るためには、まず隠身術を知る必要がある」(斬邪歸正,先須知隱形中国語)と強調されている。

九天玄女の崇拝とその地位の向上には、潜在的な政治的理由があった可能性がある。張皇后と九天玄女の関係は、明の皇帝と玄武(道教のもう一つの重要な神)の関係と密接に並行しており、これが皇后とその家族の宮廷における地位を高めた。この時期は、張家と仏教を信仰する周太后の家族(周家)との間に確執があった。また、九天玄女が多産の女神であることも、張皇后がこの神を崇拝した一因である可能性がある。

5.3. 現代の崇拝と地域的特性

現代においても、九天玄女への崇拝は様々な形で現れており、特に地域によって異なる信仰の特性と慣習が見られる。

5.3.1. 中国における崇拝

中国国内では、九天玄女は多くの道観や廟で祀られている。例えば、台湾澎湖県湖西郷にある白坑玉聖殿には九天玄女の祭壇が設けられている。また、中国湖南省張家界市にある九天洞という洞窟の内部には、「九星山玉柱」「九天玄女宮」「寿星宮」といった九天玄女に関連する場所がある。

5.3.2. ベトナムにおける崇拝

ベトナムの民間信仰において、九天玄女(Cửu Thiên Huyền Nữベトナム語)は強力な女性神であり、悪霊を退散させる権威を持つとされ、しばしば他の神々と共に祀られる。フランスのベトナム研究者ギュスターヴ・デュムティエ(1850年-1904年)は、九天玄女が悪霊鎮圧・除霊の能力を持ち、旧正月30日には家の中で弓矢の絵を描いて悪霊を払う風習があると言及している。

ベトナムのホイアンや一部の地域における九天玄女崇拝は、中国の崇拝とは異なる特徴を持つ。彼女は手工業の祖神であり、女性の命を救済する母神と見なされている。研究者の大西和彦によると、ベトナムにおける九天玄女崇拝は李朝時代から存在した。阮朝政府は九天玄女を神として正式に封じ、「翼宝忠興玄女」(Dực bảo Trung hưng Huyền nữ)という美称を与えた。

この女神の信仰は、フエ、北部、南部などベトナムの一部地域で広く普及しており、天衣阿那、演玉妃、大乾四位聖娘、聖母柳杏といった他の女神たちと共に、最上位の地位に祀られることが多い。フエでは、宮廷から民間まで九天玄女の崇拝が浸透しており、九天玄女は守護神であり、特に木工職人の祖師神と見なされている。ホイアンでは、カムフォー村とソンフォン村の村の祠で九天玄女が祀られているが、その起源や神話は不明な点が多い。

フンイエン省には、17世紀末に建てられた九天玄女祠があり、困難な時に人々を助けた聖なる九天玄女真君を祀っている。この聖者は城隍神として崇められている。毎年旧暦9月9日には、九天玄女祠で伝統的な祭りが開催され、神々の功績を記念する。この祭りには、祭祀、献香、文化交流など、多くの伝統的な文化活動が含まれる。

九天玄女の存在は、神々、特に女神を崇拝するベトナムの信仰体系に独特の価値をもたらしている。これは、中越文化交流の歴史的痕跡を示しており、九天玄女崇拝は中国文化の交流と文化変容の独特な印を帯びている。学者フイン・ゴク・チャンによると、「九天玄女は女性を救済し、手工業の祖神である。彼女は村の祠の外にある廟、あるいは祠の正殿の中に祀られている」。

6. 描写と外見

九天玄女の外見は、神話や文献において様々な形で描写されている。

『太上老君中経』では、九天玄女は金星の白さと輝く星のみを身につけ、大明の珠が光を放ち、全身を照らすと描写される。

『墉城集仙録』には、彼女が黄帝の前に現れた際の姿が記されており、九色のカワセミの羽で飾られた絢爛な衣をまとい、磷と雲を手綱とする朱色の鳳凰に乗っていたとされる。

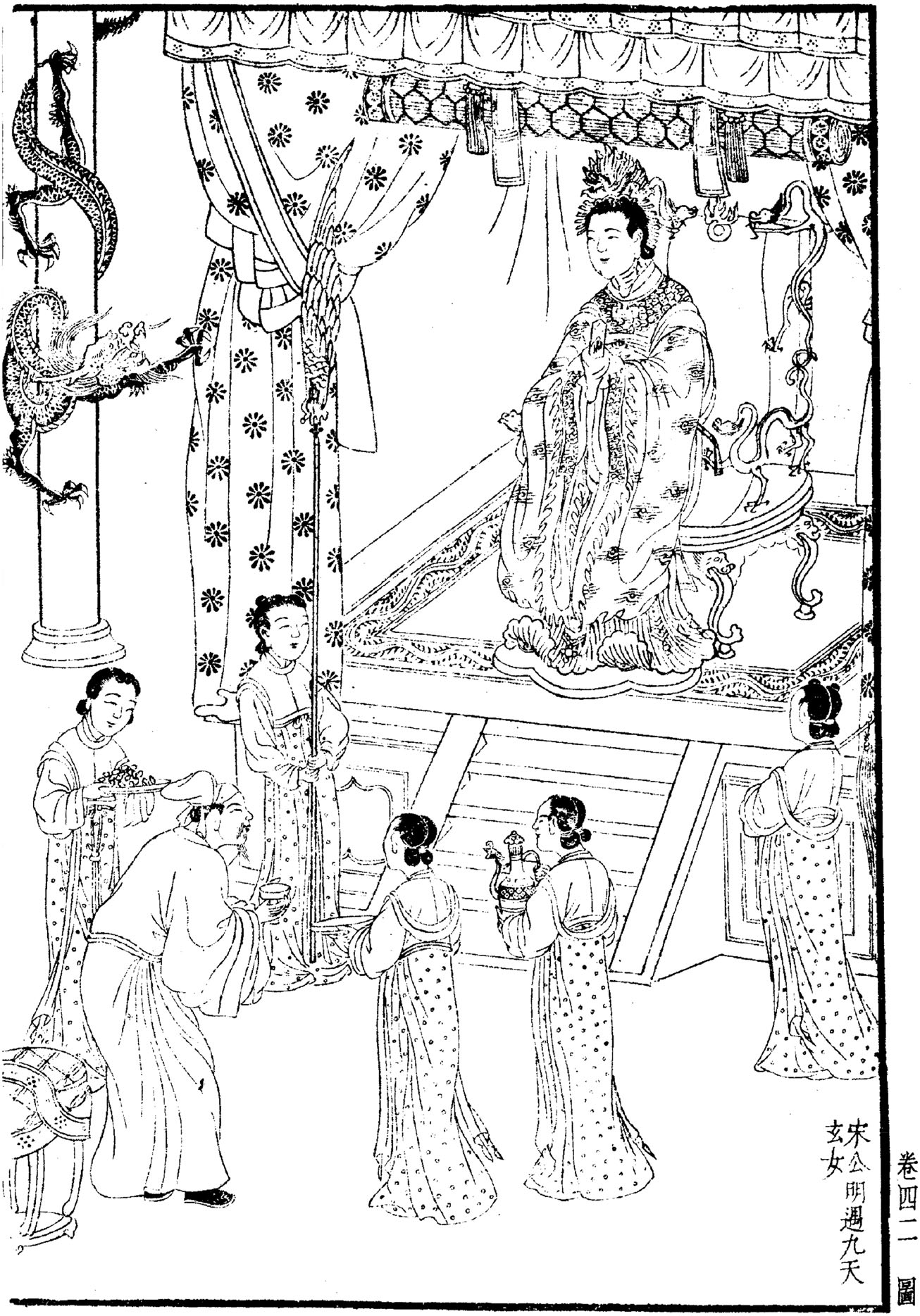

明代に刊行された『水滸伝』の容与堂版に掲載された詩には、九天玄女の外見が詳細に描写されている。

- 頭には「九龍飛鳳髻」(九龍と飛鳳の髪飾り)を結い、身体には金糸で飾られた赤い絹の衣をまとっている。

- 藍田玉の帯が長い裾を引きずり、白い玉の圭璋が彩りの袖を掲げている。

- 顔は蓮の萼のようで、眉は自然に雲環に映える。

- 唇は桜桃のようで、雪のように白い身体は優雅でゆったりとしている。

- まるで西王母が蟠桃会を催しているかのようであり、嫦娥が月宮に住んでいるかのようでもある。

- その豪華な仙女の姿は言葉では描き尽くせず、威厳ある姿は絵に描けない。

葛飾北斎によって描かれた『絵本水滸伝』の挿絵にも九天玄女の姿が描かれており、メトロポリタン美術館に所蔵されている。

7. 文学および大衆文化における登場

九天玄女は、中国の古典文学作品から現代の大衆メディアに至るまで、様々な作品に登場し、重要な役割を演じている。

7.1. 古典小説

- 『水滸伝』: 九天玄女は、主人公の一人である宋江が2度遭遇する神として登場する。

- 1度目の遭遇は、宋江が逮捕を逃れて寺に隠れている際に起こる。九天玄女は宋江に「天に代わって正義を行う」という使命を助けるための3巻の神聖な書物(天書)を授ける。

- 2度目の遭遇は、宋江が梁山泊の軍を率いて遼の侵攻に抵抗している夢の中で起こる。この夢の中で九天玄女は宋江に、遼軍の巧妙な陣形を打ち破る方法を教える。

- 『三遂平妖伝』(三遂平妖傳中国語): 九天玄女は、白テナガザルの袁公(袁公中国語)を天界に連れて行く。袁公は武術に優れ、道教にも通じ、不老不死の存在であった。天界で彼は天界の書物を管理する役目を与えられるが、書物を読むことは禁じられていた。しかし、ある日好奇心に打ち勝てず、秘密の箱を開けて天界の教えを地上にもたらしてしまう。これが一連の災害を引き起こし、1040年代の王則の反乱へと繋がる。最終的に袁公は自らを贖い、反乱鎮圧に貢献したことで、白雲洞主の元の地位に復帰する。また、『三遂平妖伝』の改作において、当初の聖姑姑が九天玄女に変更されたという説がある。

- 『東遊記』: 九天玄女は仙人たちを導く存在として登場する。

- 『通俗大明女仙伝』(原題『女仙外史』): 女主人公である唐賽児は、九天玄女から授かった七巻の天書を学び、様々な幻術を用いて燕軍を翻弄する。この物語では、玄女は剣仙たちを統べる天仙の長であり、素女は玄女の妹とされている。九天玄女の一人称は「朕」である。

- 『蕩寇志』: 『水滸伝』の後日談を描いたこの小説にも九天玄女が登場する。

7.2. 現代大衆文化

九天玄女は、現代の様々な大衆文化作品においても描写され、活用されている。

- 映画: 2007年の香港映画『It's a Wonderful Life』に登場する。

- テレビシリーズ: 1980年代の中国のテレビシリーズ『Outlaws of the Marsh』、および1985年の香港のテレビシリーズ『The Yang's Saga』に登場する。

- ビデオゲーム: モバイルゲーム『Tower of Saviors』に登場するほか、『仙剣奇侠伝4』や『仙剣奇侠伝7』といったビデオゲームシリーズにも登場する。