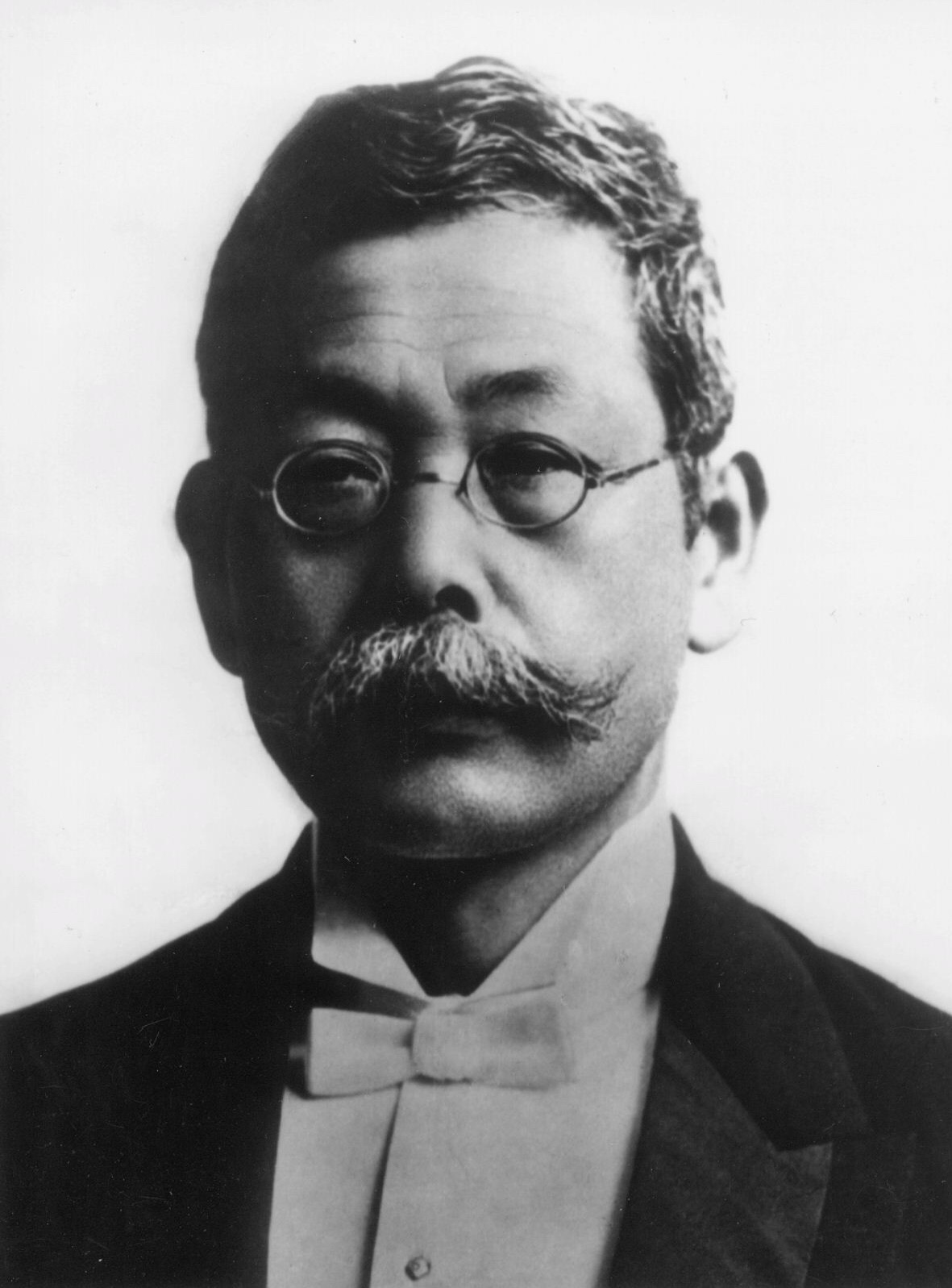

1. 生涯と教育

大森房吉の生涯は、貧しい家庭環境から学問の道を志し、日本の地震学を世界レベルに引き上げた努力の連続であった。

1.1. 出生と幼い頃

大森房吉は1868年10月30日(明治元年9月15日)、越前国足羽郡福井城下(現在の福井県福井市手寄2丁目)の新屋敷百軒長屋で、下級武士である大森藤輔の五男として生まれた。8人兄弟の貧しい家庭環境であったが、彼は学業に熱心に取り組んだ。創立間もない旭小学校に入学し、3年生の時に家族と共に東京へ上京した。1877年には官立阪本学校(現在の中央区立阪本小学校)の5級生(4年生)に転入し、1881年には共立学校(現在の開成高校)に進学した。

1.2. 大学教育

1883年、大森は東京大学予備門本学に入学し、1887年には帝国大学理科大学(現在の東京大学理学部)に進学して物理学を専攻した。1890年に物理学科を卒業後、大学院で気象学と地震学を専攻した。この時期、彼はイギリスから招聘された地震学者ジョン・ミルンの指導を受け、1891年に発生した濃尾地震の余震に関する研究を行った。この初期の研究が、後の「大森公式」発見の基礎となった。また、東京帝国大学で初の地震学教授となった関谷清景の助手も務め、関谷の死後には彼がその職を引き継いだ。

1.3. ヨーロッパ留学

大森は1894年から3年間、ヨーロッパへ留学し、見聞を広めた。彼はドイツやイタリアで先進的な地震学研究に触れ、帰国途中の1896年9月には短期間イギリスも訪れた。この留学経験は、彼が国際的な視点から地震学を研究し、世界に通用する地震計を開発する上で重要な糧となった。彼は英語、ドイツ語、イタリア語、日本語を読み書きでき、多くの地震学者と書簡を交わし、これらの4言語で論文を執筆した。

2. 学術活動および研究

大森房吉は、地震学、火山学、地震工学の分野で多岐にわたる研究活動を行い、数々の革新的な成果を残した。

2.1. 日本地震学の開拓者

1896年にヨーロッパ留学から帰国後、大森は帝国大学の地震学教授に就任し、震災予防調査会の幹事を長らく務めた。これにより、彼は日本の地震学の指導的な立場を確立し、「日本地震学の父」とも称されるようになった。彼は国家的な地震研究を主導し、日本の地震学の基盤を築き上げた。

2.2. 大森公式(余震減少法則)

大森房吉は、地震発生後の余震の頻度が時間と共に徐々に減少するという経験的な法則を、世界で初めて発見し公式化した。これが「大森公式」として知られている。彼は1891年の濃尾地震の余震データを分析する中でこの法則を発見し、1894年に発表した。

大森公式は、余震の発生頻度n(t)が時間tと共に減少するという法則であり、具体的には本震からの経過時間tに反比例して減少することを示している。kとcは地震ごとに異なる定数である。

その後、1961年には日本の地震学者宇津徳治によってこの公式が改良され、「宇津・大森公式」として知られるようになった。この改良版では、余震減衰率を補正する新たな定数pが導入され、一般的に0.7から1.5の間の値を取る。この改良された法則も、余震の発生率が時間と共に急速に減少することを示しており、本震発生後の余震の統計的予測の基礎となっている。この法則は、余震活動の空間的・時間的分布が、空間依存と時間依存の二つの要素に分けられることを示唆している。

2.3. 大森式地震計開発

1890年代から1900年代初頭にかけて、各地の測候所に設置されていたG.M.E(グレー - ミルン・ユーイング)普通地震計には、感震器が動作しないと記録を開始しないため、P波が記録できないという欠陥があった。大森房吉は、この既存の地震計の限界を克服するため、1898年頃に世界で初めて連続記録が可能な「大森式(水平)地震計」を開発した。

大森式地震計は、煤書式で記録紙を円筒形に巻いたドラムをゼンマイでゆっくりと動かし、常に記録し続ける方式を採用していた。これにより、P波、S波、L波といった異なる地震波を明確に区別して記録することが可能となった。後に微動計や簡単微動計など、様々な改良型が作られ、日本国内の大学や気象台測候所だけでなく、世界中で使用されるようになった。特にシュトラスブルクのJ&Aボッシュ社による改良が加えられた「ボッシュ-大森式地震計」は、第二次世界大戦後まで世界の地震観測網の基幹を形成するほどの影響力を持った。現在、最後に稼働していたボッシュ-大森式地震計の一つが、カリフォルニア州ファーンドールのファーンドール博物館に展示されている。

2.4. 主要地震調査および現場研究

大森は、主要な地震が発生するたびに現地を直接訪問し、被害状況を調査してデータを収集・分析するという現場中心の研究方法論を重視した。これは、彼の理論的な発見を実地のデータで裏付ける上で不可欠なアプローチであった。

2.4.1. 濃尾地震と余震研究

1891年10月28日に発生した濃尾地震は、岐阜県と愛知県を壊滅させた。帝国大学の後藤文治郎教授がこの地震の断層線を追跡し、少なくとも64374 m (40 mile)にわたる横ずれ断層が地表に現れ、北東側が他の側に対して1 mから2 m移動したことを発見した。この地震は、大森が余震減衰法則、すなわち「大森公式」を発見するに至った初期のデータセットを提供した。彼はこのデータと他の地震のデータを関連付けることで、余震の頻度が本震後の時間の逆数にほぼ比例して減少することを見出した。

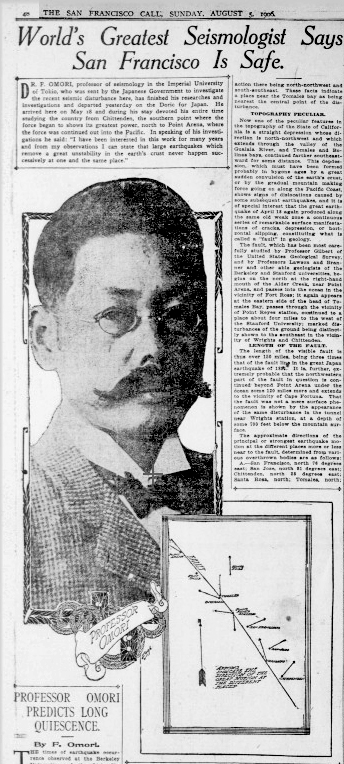

2.4.2. 1906年サンフランシスコ地震調査

1906年サンフランシスコ地震発生後、世界中の地震学者がカリフォルニア州北部へ調査に訪れた。大森房吉は同年5月1日に東京を出発し、5月18日にサンフランシスコに到着した。彼は中村達太郎教授、佐野利器教授、建築家の野口孫市を含む帝国委員会を率いて、地震の被害を調査するとともに、カリフォルニア大学バークレー校に新しい地震計を寄贈した。

大森と彼の同僚たちは、市内で損傷した建物の測定や写真撮影を行った。この調査中、彼らは複数回にわたって暴行を受けたという報告がある。特にサンフランシスコミッション・ストリートでは、暴徒化した男たちや若者たちに襲撃され、反日感情に基づく人種差別的な投石や殴打の被害に遭った。しかし、当時の報道によれば、この事件に関与した少年の一人が郵便局の職員であったことが判明し、在米日本人会の抗議を受けてサンフランシスコ郵便局長によって解雇された。

大森自身は、これらの事件に対して寛容な姿勢を示し、「サンフランシスコで暴漢との間にいくつかのトラブルがあったが、ハワイの人々が私にそのような扱いをされることを好まなかったのは非常に喜ばしいことだ。しかし、それは私に何の危害も与えず、私は何の悪意も抱いていない。どの国にも暴漢はいるものだ。カリフォルニアの人々は私を非常に良く扱ってくれたので、私は今回の旅行に大変満足している」と述べている。

約80日間カリフォルニアに滞在した大森は、汽船で北はカリフォルニア州ハンボルト郡まで足を延ばした。1906年7月6日にはユーレカで、非組合員のスト破りの船員と間違えられて暴漢に襲われる事件もあったが、ユーレカ市長は直ちに大森に謝罪した。

大森はイール川流域を南下し、ファーンドールに立ち寄った。そこで彼はセンタービル南方のフォールス岬で発生した大規模な地滑りを記録した。この地滑りはかつての海岸道路を覆い、太平洋に新たな岬を形成し、地元の財産や建物にも損害を与えた。ファーンドールを離れた後も、大森はサンアンドレアス断層の痕跡を陸路でサンフランシスコまでたどりながら、人工物や自然地形の綿密な調査を続けた。彼は、地震が地面、建物、木々に与える影響を観察し、「大きなレッドウッドの木でさえ、地面のせん断運動によって裂けていた」と記している。

後に、大森、カリフォルニア大学バークレー校、そしてアメリカ沿岸測地測量局は、ファーンドールにボッシュ-大森式地震計を設置するためのファーンドール地震観測所を設立した。この地域は、沖合のメンドシノ三重会合点に近接しているため、特に地震学的に重要である。この地震計は現在も(独立して)稼働しており、ファーンドール博物館に展示されている。

大森は、ポイント・アリーナからサンノゼまで南へ241401 m (150 mile)にわたる断層の目に見える地表痕跡を追跡したが、この断層線が北へ193121 m (120 mile)、ユーレカ南方のフォールス岬の地滑りまで水中を続いていることを指摘した。この調査旅行で撮影された大森の多くの写真が公開されている。

彼はサンフランシスコ南部の墓石や、サンノゼのセントジェームズホテルの壁のひび割れを調査することで、地震の動きの方向を研究した。西洋の建築物と日本の建築物の被害を比較し、大森は計測器の読取値と観察された影響の両方を用いて被害を記述する最初の地震被害規模尺度を発表した。彼はカリフォルニアの断層活動を、破壊面に働くせん断応力によって引き起こされる断層の走向に平行なものとして記述した。大森式地震計はカリフォルニア北部全域に急速に設置され、サンフランシスコ地震の余震リストが作成され、発表された。大森は1906年8月4日に汽船「Doric英語」号で日本へ帰国した。

2.5. 火山性地震学研究

大森は、1893年の吾妻山噴火に関する初期の論文から死去に至るまで、日本の火山を研究し続けた。彼は、浅間山の定期的噴火、1910年の有珠山噴火、そして1914年1月12日の桜島噴火で得られたデータから、いくつかの種類の火山性地震を記述した。特に有珠山噴火では、自ら試作した地震計を壮瞥町に設置して火山性地震の詳細な観測を行い、火山性微動を世界で初めて記録するなど、従来の火山学に新しい知見をもたらした。彼が発した警告は、有珠山と桜島の両噴火において、より大きな人命損失を防ぐことに貢献した。1911年には「大噴火の予知は場合によっては酷く困難な問題ではない」と述べ、噴火予知のための恒常的観察を行う火山観測所の設置を提言し、有珠山論文を発表した。

桜島大正大噴火の際には、前日から桜島周辺で小さな地震が多発しているとの報告を受け、注意を促す電報を打とうとしていた矢先に噴火が発生した。1月16日には海上から桜島を視察し、同日19時に鹿児島市内には危険が及ばないとする見解を発表し、混乱状態にあった市内を平静に戻した。

大森はマサチューセッツ工科大学のトーマス・ジャガーと出会い、ハワイ島に火山観測所を計画していたジャガーのために、ハワイ火山観測所の一部となるホイットニー地震学研究所の基礎と地震計設置場所を設計した。1912年には、大森は特別に建設された基礎に設置するための、大森式水平微動計と地震計の2台の機器をハワイに送った。その1年後には、さらに2台のボッシュ-大森式地震計がマサチューセッツ工科大学からハワイ火山観測所に寄贈された。

2.6. 地震工学および災害影響研究

大森は、地震が建築構造物に与える影響についても深く研究した。彼は1889年にジョン・ミルンと共に、東京大学工学部で煉瓦やその他の柱が水平方向の動きによって転倒したり破壊されたりする実験を行った。明治維新期の日本における近代化、特に伝統的な軽木造建築から煉瓦造りの建物や鉄橋への移行は、ミルンにとって長年の懸念事項であった。

大森はこの研究を継続し、地震工学において、振動台の使用を導入し、実験結果と実際の地震時の測定値を比較することで、人工構造物への地震の影響を初めて研究した人物として認識されている。彼は建物の安全性と災害軽減の重要性を強調し、彼の研究は社会の安全に直結する分野に大きな貢献をした。

3. 思想と学風

大森房吉の学問的アプローチは、実証主義と慎重な科学的態度に特徴づけられる。彼は地震予知の可能性について慎重な姿勢を崩さず、そのために同僚である今村明恒との間で「大森・今村論争」と呼ばれる見解の相違が生じた。

1905年、同じ講座の助教授であった今村明恒が、今後50年以内に東京で大地震が発生することを警告し、対策を促す記事を雑誌『太陽』に寄稿した。この記事は新聞に扇情的に報じられ、社会問題となった。大森は震災対策の必要性自体は理解していたものの、根拠のない予知によって社会に混乱を引き起こすことを恐れていた。そのため、彼は今村の記事を「根拠のない説」として退ける立場をとった。この論争は、科学的知見の社会への伝達方法、特に不確実性を伴う予知情報の発信における科学者の責任という、現代にも通じる重要な問題を提起した。大森は、確固たるデータに基づかない予測は社会不安を招くという信念を持っていた。

4. 個人的な生活

大森房吉の私生活に関する公開されている情報は限られている。彼は8人兄弟の五男として貧しい家庭に育ち、幼少期から学業に励んだ。結婚生活や家族関係、趣味など、彼の個人的な側面の詳細はあまり知られていない。

5. 死去

1923年秋、大森はオーストラリアで開催された第2回汎太平洋学術会議に出席した。その会議中、シドニーのリバービュー天文台で、1923年関東地震(関東大震災)が地震計に記録されているのを観測した。この地震が日本で発生した大地震であることを知り、彼は急遽帰国の途についた。

しかし、オーストラリア滞在中に脳腫瘍の病状が悪化していたことが判明し、帰国直後に東京大学病院に入院した。入院から数日後には勲二等瑞宝章を授与されたものの、1923年11月8日、55歳で死去した。彼の死は、関東大震災の直後という、日本が未曾有の災害に見舞われた時期と重なった。墓所は多磨霊園にある。

6. 評価と遺産

大森房吉は、日本の地震学の黎明期において、その基礎を築き、世界に通用する研究成果を上げたことで、高く評価されている。

6.1. 主要業績に対する評価

大森は「日本地震学の父」としてその先駆的な役割を高く評価されている。彼が発見した「大森公式」は、余震活動の予測に関する最も基本的な法則の一つとして、現代地震学において今なお重要な位置を占めている。また、彼が開発した「大森式地震計」は、それまでの地震計の欠点を克服し、連続記録を可能にしたことで、世界中の地震観測網の標準となり、地震学の発展に計り知れない貢献をした。彼の科学的貢献は、国際的にも広く認められ、肯定的な評価を受けている。

6.2. 批判と論争

大森房吉の学術活動には、いくつかの批判的な視点や社会的な論争も存在した。最も有名なのは、地震予知に対する彼の慎重な態度と、同僚である今村明恒との間で見解の相違が生じた「大森・今村論争」である。大森は、科学的根拠が不十分な予知が社会に混乱をもたらすことを懸念し、今村の警告に対して否定的な立場を取った。しかし、結果的に今村の警告は関東大震災という形で現実となり、大森の慎重論は批判の対象となることもあった。

また、1906年のサンフランシスコ地震調査の際に彼が経験した人種差別的な事件は、当時の国際的な反日感情の一端を示すものであり、彼の活動における社会的な困難を浮き彫りにした。しかし、大森自身はこれらの経験を乗り越え、科学的探求を続けた。

7. 記念と追悼

大森房吉の功績を称え、彼の業績を後世に伝えるための様々な記念事業や追悼活動が行われている。彼の生誕地である福井県福井市手寄2丁目の手寄公園には、大森房吉の銅像や、大森式地震計を表したレリーフが設置されている。また、彼に関する書籍や研究も多数出版されており、日本の地震学史における彼の重要性が再認識されている。

q=福井市手寄2丁目|position=right

8. 関連項目

- 大森・今村論争

- ジョン・ミルン

- 関谷清景

- 後藤文治郎

- 今村明恒

- 佐野利器

- トーマス・ジャガー

- 関東大震災

- 濃尾地震

- サンフランシスコ地震

- メッシーナ地震

- 嘉義地震

- 有珠山

- 桜島

- 大森公式

- 大森式地震計

- 地震学

- 地球科学者