1. 生涯

有島武郎の生涯は、裕福な家庭に生まれながらも、思想的な探求と社会への関心を通じて、自己の内面と向き合い続けた軌跡である。

1.1. 幼少期と教育

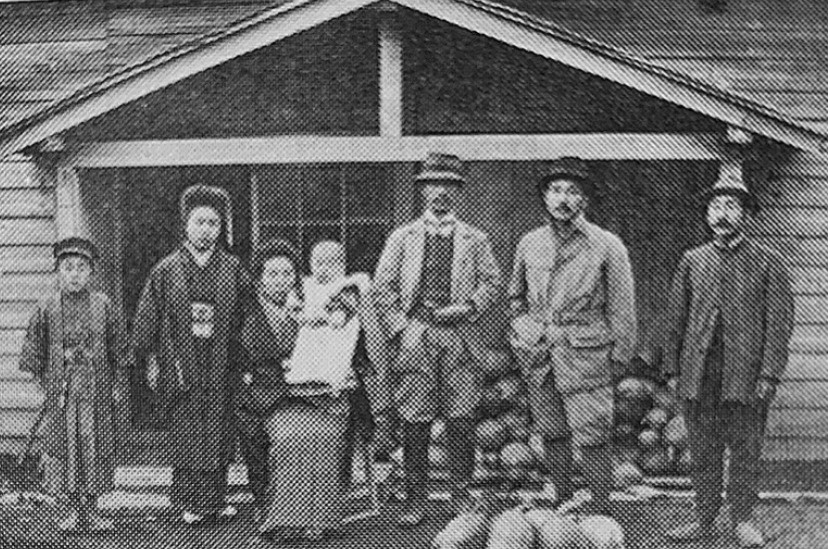

有島武郎は1878年(明治11年)3月4日、東京の小石川区(現在の文京区)に生まれた。父の有島武は旧薩摩藩郷士出身の大蔵官僚であり、後に実業家として成功した人物である。母は幸子。武郎が4歳の時、父が横浜税関長に就任したのを機に一家は横浜へ移住し、武郎は父の教育方針により米国人家庭で生活を送り、横浜英和女学校(現在の青山学院横浜英和小学校)に通った。この時期の経験は、後に彼の代表的な童話である『一房の葡萄』の創作に繋がった。

10歳で学習院予備科に入学し、寄宿生活を送る。19歳で学習院中等全科を卒業した後、農学者を志して北海道の札幌農学校(現在の北海道大学)に進学した。札幌農学校での学生時代には、教授であった新渡戸稲造から「一番好きな学科は何か」と問われ、「文学と歴史」と答えて失笑を買ったという逸話が残っている。この時期、内村鑑三や森本厚吉の影響を受け、1901年(明治34年)にキリスト教に入信した。森本厚吉は後に日本各地で女子校を設立した人物である。

1.2. 渡米と初期の活動

札幌農学校を卒業し、義務的な陸軍での短期勤務を終えた後、有島は新渡戸稲造の妻であるメアリー・エルキントン・新渡戸から英語の個人教授を受けた。1903年(明治36年)8月25日、横浜から米国へ渡り、同年7月には『毎日新聞』の海外特派員としての職を得ていた。米国ではフィラデルフィア郊外にあるクエーカー系のハバフォード大学大学院に、続いてハーバード大学で約1年間、歴史学と経済学を学んだ。卒業後には、クエーカー教徒が運営する精神病院で短期間勤務した経験もある。この渡米中の経験は、彼の詳細な日記に記録されている。

米国滞在中、有島はキリスト教に対し批判的な見方を持つようになり、社会主義に強く惹かれた。また、ウォルト・ホイットマン、ヘンリック・イプセン、ピョートル・クロポトキンといった作家や、アンリ・ベルクソン、フリードリヒ・ニーチェなどの西洋哲学者の作品から深い影響を受けた。米国での滞在とそれに続くヨーロッパでの1年間は、彼の文学的様式と世界観に多大な影響を与え、日本社会に対する疎外感を抱くきっかけとなった。

1907年(明治40年)4月11日に日本へ帰国した後、彼は一時的に再び軍務に就いた。この頃にはキリスト教信仰への疑問を抱き、信仰から離れている。1909年(明治42年)には、母校である東北帝国大学農科大学(札幌農学校が帝国大学に昇格したもの。後の北海道帝国大学)で英語と倫理の教師として教鞭を執った。また、1908年には同大学で美術部「黒百合会」を同志と共に設立し、この会は現在も存続している。

2. 文学活動と作品

有島武郎の文学活動は、その思想的な変遷と深く結びついており、個人の内面と社会の矛盾を鋭く見つめた作品群を生み出した。

2.1. 文学思想と影響

有島武郎の文学観は、彼が青年期に経験したキリスト教への傾倒と、その後の懐疑、そして社会主義思想への共感によって形成された。彼は西洋文学や哲学、特にウォルト・ホイットマン、ヘンリック・イプセン、ピョートル・クロポトキン、アンリ・ベルクソン、フリードリヒ・ニーチェといった思想家から大きな影響を受けた。

彼の作品は、キリスト教に対する批判的な視点と、レフ・トルストイの思想や無政府主義的社会主義の要素を強く反映しており、人間主義的で感情的に強烈な特徴を持つ。有島は、個人の自由と尊厳を重視し、当時の日本社会における偽善や人間関係の抑圧に対する鋭い批判精神を文学に込めた。

2.2. 代表作

有島武郎は、小説、評論、童話、戯曲など多岐にわたるジャンルで作品を発表した。

彼の代表作は以下の通りである。

- 『カインの末裔』(1917年)

この作品は、人間と自然に対する神の呪いを、自己破滅的な小作農の目を通して描いたもので、彼の名声を確立した。

- 『或る女』(1919年)

有島武郎の最もよく知られた作品であり、偽善的な男尊女卑社会に抗う強い意志を持った女性の道徳的・心理的メロドラマである。その文体は高く評価されたが、作品のテーマや登場人物は当時の多くの日本人読者には必ずしも受け入れられなかった。

- 『惜しみなく愛は奪ふ』(評論)

この評論は、彼の人間主義的な思想と、愛と自己犠牲に関する深い考察を示している。

- その他の主要作品:

- 小説: 『かんかん虫』、『クララの出家』、『生れ出づる悩み』、『凱旋』、『骨』、『酒狂』、『文化の末路』、『運命の訴へ』、『星座』、『小さき者へ』、『実験室』、『お末の死』、『迷路』

- 童話: 『一房の葡萄』、『溺れかけた兄妹』

- 戯曲: 『ドモ又の死』

2.3. 「白樺」派としての活動

有島武郎は、弟の有島生馬を通じて、学習院出身の作家である志賀直哉や武者小路実篤らと知り合った。有島とこれらの作家たちは、1911年(明治44年)に創刊された彼らの文芸雑誌『白樺』にちなんで名付けられた文学グループ「白樺派」を結成した。彼は小説や評論を発表し、『白樺』グループの中心人物の一人として活躍した。

白樺派は、個性の尊重、人道主義、理想主義を掲げ、自然主義文学の暗い傾向に対抗する明るく肯定的な文学を志向した。有島は『かんかん虫』や『お末の死』などを発表し、白樺派の主要な作家としての地位を確立した。また、1918年(大正7年)7月には『中央公論』誌上で、武者小路実篤が提唱した「新しき村」を批判する評論「武者小路兄へ」を発表するなど、活発な文壇活動を行った。

3. 社会思想と実践

有島武郎は、その文学活動と並行して、社会主義や人間主義といった思想を深く追求し、それを現実社会で実践しようと試みた。

3.1. 社会主義思想と農場解放

有島武郎は、アメリカ留学中に社会主義思想に強く傾倒した。彼は、社会の不平等や資本主義の矛盾に対し、深い批判意識を持っていた。

1922年(大正11年)、有島は北海道狩太村(現在のニセコ町)に所有していた広大な小作農場を、父から相続したにもかかわらず、その所有権を放棄し、小作人たちに無償で解放するという画期的な行動に出た。これは、彼が長年培ってきた社会主義哲学を具体的に実践に移したものであり、来るべき革命において自らが「小市民」の立場から距離を置きたいという彼の強い意志の表明であった。この農場解放は、当時の日本社会に大きな衝撃を与え、彼の思想的実践の象徴として語り継がれている。

3.2. 社会・宗教批判

有島武郎は、キリスト教への入信と離脱の経験を通じて、宗教に対する深い懐疑と批判的な視点を持つようになった。彼は、当時の日本社会に蔓延していた偽善や、人間関係における抑圧、そして個人の自由を束縛する因習に対して、鋭い洞察力で切り込んだ。

彼の作品や評論には、そうした社会の矛盾や人間の内面の葛藤が色濃く反映されており、読者に対し、既存の価値観や権威を問い直すことを促した。有島の思想は、単なる文学的表現に留まらず、社会変革への強い願望と、より人間らしい生き方を追求する姿勢が貫かれていた。

4. 私生活と人間関係

有島武郎の私生活は、彼の文学や思想に大きな影響を与えた。特に家族との関係や、最愛の女性との出会いと別れは、彼の人生の転機となった。

4.1. 結婚と家族

有島武郎は1909年(明治42年)に、陸軍少将の神尾光臣の次女である神尾安子と結婚した。1911年(明治44年)には、札幌で教職を務めていた時に長男の行光(ゆきみつ)が誕生した。行光は後に俳優の森雅之として国際的に活躍することになる。

1913年(大正2年)、有島は札幌での永住を決意し、現在の北海道大学に近い札幌市北区北12条西3丁目に洋風の邸宅を新築した。しかし、翌年には妻の病気のため札幌を離れることとなる。1916年(大正5年)、妻の安子が肺結核により平塚の杏雲堂で27歳の若さで亡くなり、同年には父も他界した。妻の死後、有島は再婚せず、3人の子供たち(行光、敏行、行三)を育てながら独身を通し、本格的に作家生活に没頭していった。

4.2. 波多野秋子との関係と最期

1922年(大正11年)、有島武郎は女性誌『婦人公論』の記者で既婚者であった波多野秋子と出会い、深い恋愛感情を抱くようになった。有島は妻と死別して以来独身であったが、秋子には夫がいたため、二人の関係は不倫へと発展した。

この関係は秋子の夫である春房の知るところとなり、有島と秋子は脅迫を受け、精神的に苦しむことになった。そして1923年(大正12年)6月9日、二人は長野県軽井沢町の別荘「浄月荘」で縊死を遂げた。遺書の一つには「愛の前に死がかくまで無力なものだとは此瞬間まで思はなかつた」という言葉が残されていた。2009年(平成21年)7月には、死の約半年前から有島が秋子と取り交わした書簡各3通が札幌市にある「北海道立文学館」で一般公開され、二人の関係の深さが改めて示された。

5. 死と遺産

有島武郎の突然の死は、当時の社会に大きな衝撃を与えた。彼の遺した作品や日記は、その後の文学界や思想界に多大な影響を与え、今日に至るまで様々な評価と論争の対象となっている。

5.1. 死と発見

有島武郎と波多野秋子の遺体は、心中から約1ヶ月後の1923年(大正12年)7月7日に、別荘の管理人によって発見された。軽井沢の別荘が人里離れた場所にあり、また梅雨の時期であったため、遺体の腐敗はかなり進んでいたという。遺体の身元は、現場に残されていた遺書によって本人と確認された。この心中事件は「有島事件」として世間の大きな注目を集めた。

5.2. 日記と後世の評価

有島武郎の死後、彼が詳細に書き残していた膨大な量の日記が発見された。この日記は20巻以上に及び、彼の人生における内密な記録、恐れ、そして希望が赤裸々に綴られている。これらの日記は、有島の思想形成の過程や、文学作品の背景にある個人的な葛藤を知る上で極めて貴重な資料となっている。

同時代の人々は、有島を単なる小説家としてだけでなく、哲学者であり社会批評家としても高く評価していた。彼の文学は、キリスト教への批判と社会主義からの強い影響を受けており、感情的に激しく、人間主義的であり、聖書、レフ・トルストイ、そして無政府主義的社会主義からの思想を取り入れていた。

主な評伝としては、亀井俊介『有島武郎 世間に対して真剣勝負をし続けて』(ミネルヴァ書房、2013年)、高原二郎・福田清人編『有島武郎 人と作品』(清水書院、新版2018年)、荒木優太『有島武郎 地人論の最果てへ』(岩波新書、2020年)などがある。

5.3. 批評と論争

有島武郎の思想、作品、そして私生活、特に最期については、その死後も様々な批評や論争が繰り広げられた。

彼の師であった内村鑑三は、有島の心中に対し「この度の有島氏の行為を称えるものが余の知人に居るならば、その者との交流を絶つ」(大意)と厳しく非難する声明を出した。また、有島が残した辞世の歌とされる「幾年の命を人は遂げんとや思い入りたる喜びも見で / 修禅する人のごとくに世にそむき静かに恋の門にのぞまん / 蝉ひとつ樹をば離れて地に落ちぬ風なき秋の静かなるかな」については、唐木順三がその評伝『自殺について』(1950年)の中で「いずれも少女趣味以上ではない」と断じるなど、文学的評価においても賛否両論があった。

有島の農場解放という社会主義的実践は高く評価された一方で、彼の私生活、特に波多野秋子との関係と心中は、当時の倫理観から批判の対象となることも少なくなかった。しかし、これらの論争は、有島武郎という人物の複雑さと、彼が抱えていた内面的な葛藤の深さを浮き彫りにしている。

6. 影響

有島武郎の文学、思想、そしてその生き方は、後世の文学者や社会、文化に多岐にわたる影響を与えた。

6.1. 後世への影響

有島武郎の作品世界と思想は、後世の作家たちに大きな影響を与えた。特に、個人の内面を深く掘り下げ、社会の矛盾や人間の偽善を鋭く批判する彼の姿勢は、多くの文学者に共感を呼んだ。

また、彼の社会主義思想と、それを実践に移した北海道の農場解放という具体的な行動は、当時の社会運動や思想界に強いメッセージを発した。この農場解放の試みは、理想主義的な社会変革の可能性を示すものとして、後世の社会運動家や思想家たちに影響を与え続けた。

国際的な影響としては、魯迅が有島武郎の作品を中国に紹介したことから、中国での彼の知名度は非常に高く、彼の作品が教科書にも掲載され広く読まれている。これは、有島武郎の思想が国境を越えて共感を呼んだ証拠と言えるだろう。

7. 記念と関連事項

有島武郎の功績を記念し、彼の足跡を伝えるための施設や文学賞が設立されている。また、彼の人生には多くの著名な人物が関わっていた。

7.1. 記念施設と文学賞

有島武郎を記念して設立された主な施設や文学賞は以下の通りである。

- 有島記念館(北海道ニセコ町)

有島武郎が当地に農場を所有していたことから、それに関する資料や彼の生涯を紹介する展示が保存されている。

- 札幌芸術の森(札幌市南区)

札幌市北区にあった有島武郎の旧邸が移築保存されており、内部には有島に関する展示がある。

- 北海道開拓の村(札幌市厚別区)

札幌市白石区にあった有島のかつての住まいが移築保存されている。

- 有島青少年文芸賞

北海道新聞社が主催する文学賞で、北海道に縁が深い有島武郎を記念して実施されている。

7.2. 関連人物と事項

有島武郎の人生には、多くの家族や友人、そして同時代の著名人が深く関わっていた。

- 兄弟姉妹:**

- 弟の有島生馬は画家・作家。

- 弟の里見弴は作家。

- 弟の有島行郎は日本油脂取締役を務めた。その次男に創価学会初代音楽隊長で公明党代議士の有島重武がいる。

- 妹のシマは東京慈恵会医科大学を設立した高木兼寛の長男、高木喜寛と結婚した。

- 妹の愛は三笠ホテル経営者の山本直良と結婚した。愛の孫に指揮者で作曲家の山本直純がいる。

- 家族:**

- 妻の安子は陸軍大将・男爵神尾光臣の次女。

- 長男の行光(ゆきみつ)は俳優の森雅之。森雅之と愛人の間には女優の中島葵がおり、森の孫にはミュージシャンの有島コレスケがいる。

- 次男の敏行は翻訳家で、石井好子と婚約していたとされるが、第二次世界大戦中に若くして結核で亡くなった。

- 三男の行三は母方の神尾家を継ぎ男爵となった。その次男はシンガーソングライターの平岩英子の夫でシンセサイザー奏者の有島明朗(母方の神尾から改姓)である。

- 関連人物:**

- 森本厚吉:札幌農学校時代の友人であり、共に自殺を試みた。

- 内村鑑三:札幌農学校時代に有島にキリスト教信仰の道を示した人物。

- 新渡戸稲造:札幌農学校時代の教授。

- 志賀直哉、武者小路実篤:白樺派の同人。

- 大杉栄:アナーキスト。有島は1922年(大正11年)に大杉がベルリン国際無政府主義大会に参加するために密航を企図した際、密かに渡航費を渡し、「僕は大杉君とは立場が違うが、ああいう器局の大きい人物を、いたずらに日本のようなせせっこましい所に置いて、内輪喧嘩をさせておくのは惜しいような気がしたので、世界の大勢を見てきたほうがよかろうと考えたからである」と語った。

- 波多野秋子:心中相手となった女性。

- 唐木順三:有島の辞世の歌を批評した。

- 魯迅:有島の作品を中国に紹介した。

- 逸話:**

- 有島が東京千代田区六番町に住んでいた家には、後に落語家の3代目三遊亭圓歌が住んでいたが、晩年に転居している。

- 有島は極端に蛇を怖がった。一方で波多野秋子は蛇が好きで、蛇がかすかに頭をもたげて蛇腹がぐるりと指をとりまくデザインの指輪をはめていた。ただし、波多野が遺体で発見された際にはその指輪をはめていなかったことから、有島と交際するようになってからその指輪を外したとみられている。

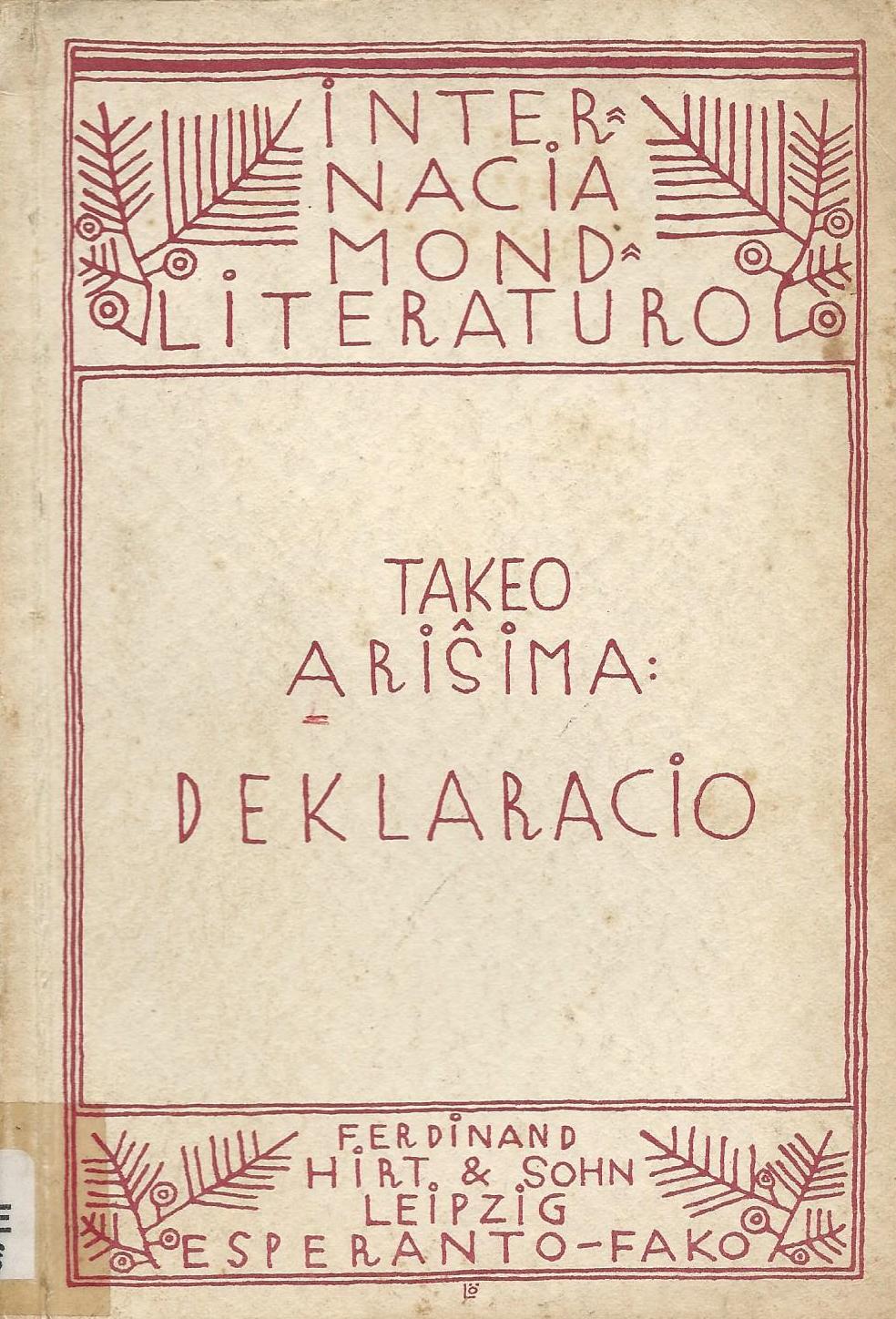

『宣言一つ』のエスペラント語訳『Deklaracio』(1924年)。