1. 生涯

ウィスタン・ヒュー・オーデンは、イギリスとアメリカの二重国籍を持つ詩人であり、生涯を通じて故郷イギリスと移住先アメリカ、そしてヨーロッパの間で活動の場を移した。

1.1. 幼年期と教育

ウィスタン・ヒュー・オーデンは1907年2月21日、イングランドのヨーク市ボーザム54番地で生まれた。父ジョージ・オーガスタス・オーデン(1872年-1957年)は医師であり、母コンスタンス・ロザリー・オーデン(旧姓ビックネル、1869年-1941年)は宣教師看護師の訓練を受けていたが、実際に勤務することはなかった。ウィスタンは3人兄弟の末っ子で、兄のジョン・ビックネル・オーデン(1903年-1991年)は後に地理学者となった。

「ウィスタン」という名前は、9世紀のマーシア王国の王族である聖ウィグスタンにちなむ。聖ウィグスタンの遺骨はダービーシャー州レプトンに再埋葬され、信仰の対象となり、レプトン教区教会は聖ウィスタンに捧げられている。オーデンの父ジョージもレプトン校の出身だった。

オーデンは父方と母方の祖父が共にイングランド国教会の聖職者である家庭で育った。彼の家庭は、教義や儀式がカトリック教会に類似する「High Churchハイ・チャーチ英語」や「Anglo-Catholicismアングロ=カトリシズム英語」と呼ばれる聖公会の一派を信仰していた。幼少期の教会での礼拝が、彼の音楽と言語への愛に影響を与えたと本人は後に語っている。また、オーデンは自身がアイスランド系の末裔であると信じ、生涯にわたりアイスランドの伝説や古ノルド語のサガに強い関心を示し、それが作品に現れている。

1908年、一家はバーミンガム近郊のソリハルにあるホーマー・ロードへ移り住んだ。父が学校医務官兼公衆衛生学講師(後に教授)に任命されたためである。オーデンは、父の蔵書から精神分析学に生涯にわたる関心を持つようになった。8歳からは寄宿学校に通い、休暇中に帰省する生活を送った。彼が訪れたペナイン山脈の景観とその衰退する鉛鉱業は、彼の多くの詩に登場する。「Amor Loci」という晩年の詩では、人里離れた荒廃した鉱山村ルックホープが、彼にとって「聖なる風景」として描かれている。15歳までは鉱山技師になることを志していたが、言葉への情熱はすでに芽生えていた。彼は後に「言葉は私をひどく興奮させるので、例えばポルノ小説は生身の人間よりも性的に私を興奮させる」と書いている。

オーデンはサリー州ハインドヘッドにあるSt Edmund's School, Hindhead聖エドマンド校英語に入学し、そこで後に小説家として名を馳せるクリストファー・イシャウッドと出会った。13歳でノーフォーク州ホルトにあるグレシャム校に進学し、1922年に友人のロバート・メドレーに詩を書いているかと尋ねられたことで、初めて詩人としての天職を自覚した。その直後、彼は「信仰を失った」ことに気づいたと述べた。これは決定的な価値観の変化ではなく、宗教への関心を徐々に失っていった結果だった。1923年、彼の最初の詩が学校雑誌に掲載され、活字化された。学校のシェイクスピア劇では、1922年に『じゃじゃ馬ならし』のカタリーナ役を、グレシャム校での最終学年である1925年には『テンペスト』のキャリバン役を演じた。カタリーナ役の演技について、かつらがお粗末だったにもかかわらず「情熱的な爆発にかなりの威厳を吹き込むことができた」と評された。

1925年、彼は生物学の奨学金を得てオックスフォード大学のクライスト・チャーチに進学したが、2年次には英語専攻に変更した。そこでJ・R・R・トールキンの講義を通して古英語詩に触れた。オックスフォードで出会った友人には、セシル・デイ=ルイス、ルイス・マクニース、スティーブン・スペンダーらがおり、オーデンとこれら3人は、共通する(ただし同一ではない)左翼的見解から、1930年代には「オーデン・グループ」としてしばしば誤解を招く形で認識された。オーデンは1928年に第三級の学位を取得してオックスフォードを卒業した。

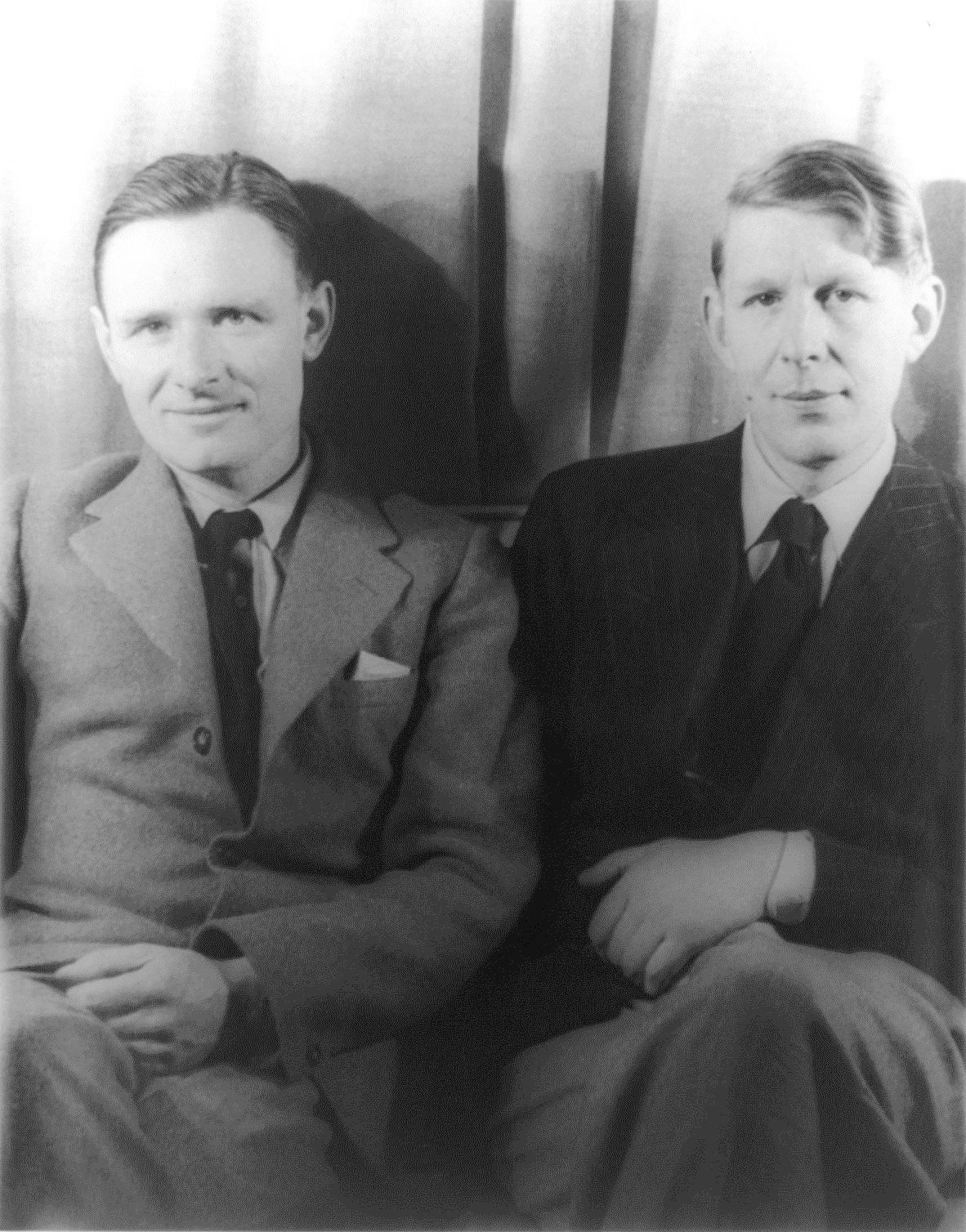

オーデンは1925年に同窓生のA・S・T・フィッシャーによってクリストファー・イシャウッドと再会した。その後数年間、オーデンはイシャウッドに詩を送ってコメントや批評を求め、二人は他の者との関係の合間に性的な友情を維持した。1935年から1939年にかけて、彼らは3つの戯曲と1つの旅行記を共同執筆した。

オックスフォード時代から、オーデンの友人たちは彼をユーモラスで気前が良く、同情的で寛大、そして部分的には自らの選択により孤独な人物だと一様に評した。集団の中ではしばしば独断的で、コミカルなほど高圧的な態度をとったが、より個人的な場では、歓迎されていると確信しない限り、内気で遠慮がちだった。彼は習慣に几帳面で、締め切りを守ることに執着していたが、物理的な環境は乱雑な中で生活していた。

1.2. 初期活動とイギリス時代 (1928-1938)

1928年後半、オーデンはイギリスを離れ、9ヶ月間ベルリンに滞在した。これは、イギリスにおける同性愛への抑圧からの逃避という側面もあったかもしれない。ベルリンで彼は、後に彼の主要な主題の一つとなる政治的・経済的な混乱を初めて経験した。同じ頃、スティーブン・スペンダーはオーデンの『詩集』の小冊子を約45部私的に印刷し、オーデンとスペンダーの友人や家族に配布した。この版は、オーデンの商業的に出版された1930年の詩集との混同を避けるため、『詩集』[1928年版]と呼ばれることが多い。

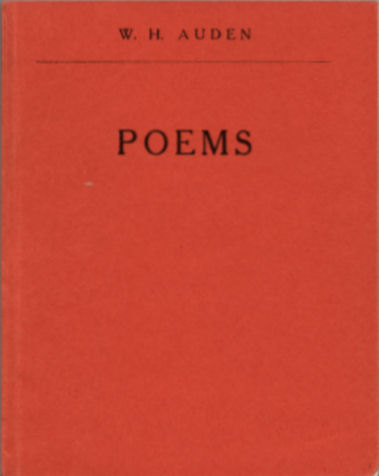

1929年にイギリスに戻ると、彼は短期間家庭教師として働いた。1930年、彼の最初の出版された書籍である『詩集』(1930年)がT・S・エリオットによってフェイバー・アンド・フェイバーに受け入れられ、この出版社が彼のその後の全てのイギリスでの著作の出版社となった。1930年、彼は男子校で5年間教師を務めた。スコットランドのヘレンズバラにあるラーチフィールド・アカデミーで2年間、その後マルバーン丘陵にあるダウンズ・スクールで3年間教鞭を執り、そこで彼は生徒たちに非常に慕われた教師となった。ダウンズ校で1933年6月、彼は後に「アガペーのヴィジョン」と表現する経験をした。3人の同僚教師と共に座っていた時、突然彼らを彼ら自身として愛し、彼らの存在が自分にとって無限の価値を持つことに気づいたという。この経験が、1940年に彼がイングランド国教会に復帰する決断に影響を与えたと語っている。

これらの時期、オーデンのエロティックな関心は、彼が後に「Alter Ego」と呼んだ理想化された存在に焦点を当てており、個々の人々ではなく、彼自身の言葉によれば、肉体的関係は一時的であったものの、一部は長い友情へと発展した。彼はこれらの関係を、1939年にチェスター・カールマンと始めた、両パートナーの独自の個性を尊重する平等な「結婚」(彼の言葉)と対比させた。

1935年、オーデンはトーマス・マンの娘で両性愛者の小説家エリカ・マン(1905年-1969年)と結婚した。これは、ナチスがエリカからドイツ国籍を剥奪しようとしていることが明らかになったためである。マンはクリストファー・イシャウッドにイギリス市民権を得るために結婚してほしいと頼んだが、イシャウッドは断り、オーデンに打診することを提案した。オーデンは便宜的結婚に快く同意した。マンとオーデンは共に暮らすことはなかったが、生涯を通じて良好な関係を保ち、マンが1969年に亡くなるまで結婚関係を維持していた。マンは遺言で彼に少額の遺贈を残している。1936年、オーデンはマンの恋人であった女優のテレーゼ・ギーゼを作家ジョン・ハンプソンに紹介し、ギーゼがドイツを出国できるよう、彼らもまた結婚した。

1935年から1939年初頭にイギリスを離れるまで、オーデンはフリーランスの評論家、エッセイスト、講師として活動した。当初は、ジョン・グリアソン率いる郵便局のドキュメンタリー映画部門であるGPOフィルム・ユニットで働いた。1935年のフィルム・ユニットでの仕事を通じて、彼はベンジャミン・ブリテンと出会い、共同で戯曲、歌曲集、オペラ台本を制作した。1930年代のオーデンの戯曲はグループ・シアターによって上演され、彼は様々な程度でその制作を監督した。

彼の作品は、優れた芸術家は「報道ジャーナリスト以上の存在」でなければならないという彼の信念を反映するようになった。1936年、オーデンはアイスランドで3ヶ月を過ごし、ルイス・マクニースと共同で執筆した旅行記『アイスランドからの手紙』(1937年)の資料を集めた。この本には、彼の長い社会、文学、自伝的な解説「バイロン卿への手紙」が含まれている。1937年、彼はスペイン内戦を支援するため、スペイン第二共和政の側で救急車を運転するつもりでスペインへ渡ったが、共和派の報道宣伝事務所でプロパガンダ執筆を命じられ、無益だと感じて1週間で退去した。サリニェーナの戦線への短い訪問の後、彼はイギリスに戻った。7週間のスペイン滞在は彼に深い影響を与え、政治的現実が想像よりも曖昧で厄介であることに気づき、彼の社会観はより複雑になった。再び報道と芸術を融合させようと試み、彼とイシャウッドは日中戦争中の1938年に中国を6ヶ月間訪問し、彼らの共著『戦争への旅』(1939年)に取り組んだ。イギリスへの帰途、彼らはニューヨークに短期間滞在し、アメリカへ移住することを決意した。オーデンは1938年後半、一部をイギリスで、一部をブリュッセルで過ごした。

1930年代以降のオーデンの詩の多くは、未完の恋に触発されたものであり、1950年代には彼の感情生活を有名な二行連句「もし等しい愛情ができないなら、より愛する者が私でありますように」(「より愛する者」)で要約した。彼は友情の才能を持ち、1930年代後半からは結婚の安定を強く望むようになった。友人ジェームズ・スターンへの手紙では、結婚を「唯一の主題」と呼んだ。生涯を通じて、オーデンは慈善行為を行った。1935年のエリカ・マンとの便宜的な結婚のように公に行われたものもあったが、特に晩年においては、私的なものが多かった。1956年に彼の友人ドロシー・デイへのカトリック・ワーカー運動への寄付が『ニューヨーク・タイムズ』の一面で報じられた際のように、それが公にされることを彼は恥ずかしがった。

1.3. アメリカ時代 (1939-1973)

オーデンとイシャウッドは1939年1月、一時滞在ビザでニューヨーク市へ渡航した。彼らのイギリスからの離脱は、後に多くの人から裏切りと見なされ、オーデンの評判は傷ついた。1939年4月、イシャウッドはカリフォルニアへ移り、その後オーデンと会うのは散発的になった。この頃、オーデンは詩人チェスター・カールマンと出会い、彼が次の2年間、オーデンの恋人となった(オーデンは二人の関係を、大陸横断の「新婚旅行」から始まった「結婚」と表現した)。

1941年、カールマンはオーデンの相互の忠実さへの要求を受け入れられなかったため、性的な関係を終わらせたが、その後もオーデンの死まで二人は同伴者であり続け、1953年からは家やアパートを共有した。オーデンは、彼の詩集(1945/50年版と1966年版)の両方をイシャウッドとカールマンに献呈している。

1940年から1941年にかけて、オーデンはブルックリンハイツのミダッグ・ストリート7番地の家で、カーソン・マッカラーズ、ベンジャミン・ブリテンらと共に暮らした。この家は「フェブラリー・ハウス」の愛称で知られ、芸術家たちの有名な拠点となった。1940年、オーデンは米国聖公会に加入し、15歳で放棄したイングランド国教会へと復帰した。彼の改宗は、1937年に出会ったチャールズ・ウィリアムズの「聖人としての存在」に一部影響を受けたものであり、またセーレン・キェルケゴールやラインホールド・ニーバーの著作を読んだことも影響している。彼の実存主義的で現世的なキリスト教は、彼の人生の中心的な要素となった。

イギリスが1939年9月にドイツに宣戦布告した後、オーデンはワシントンD.C.のイギリス大使館に、必要であればイギリスに戻る意思があると伝えた。彼は、彼の年齢(32歳)では、資格のある者だけが必要だと告げられた。1941年から1942年まで、彼はミシガン大学で英語を教えた。1942年8月にアメリカ陸軍の徴兵検査を受けたが、健康上の理由で不合格となった。1942年から1943年までグッゲンハイム奨学金を授与されたが、それを使わず、代わりに1942年から1945年までスワースモア大学で教鞭をとることを選んだ。

1945年中頃、ヨーロッパでの第二次世界大戦終結後、彼はアメリカ戦略爆撃調査団の一員としてドイツにおり、連合軍の爆撃がドイツ人の士気に与えた影響を調査した。この経験は、かつてのスペイン訪問が彼に影響を与えたように、彼の戦後の作品に影響を与えた。帰国後、彼はマンハッタンに定住し、フリーランスの作家、ニュースクール・フォー・ソーシャル・リサーチの講師、ベニントン、スミスなどのアメリカの大学の客員教授として活動した。1946年、彼はアメリカの帰化市民となった。

1948年、オーデンはチェスター・カールマンと共にヨーロッパで夏を過ごすようになり、最初はイタリアのイスキア島で家を借りた。1958年からはオーストリアのキルヒシュテッテンで夏を過ごすようになり、1957年に受賞したフェルトリネリ賞の賞金で農家を購入した。彼は初めて自分の家を持つことに喜びの涙を流したと語っている。オーストリアで主に執筆された彼の後期の詩には、キルヒシュテッテンの自宅を歌った連作「Thanksgiving for a Habitat」がある。彼の友人であり翻訳家であるステラ・ムスリン(1915年-1996年)に送られたオーデンの手紙や書類はオンラインで閲覧でき、彼のオーストリアでの日々を知る手がかりとなる。

1956年から1961年まで、オーデンはオックスフォード大学で詩学教授を務め、毎年3回の講義を行うことが義務付けられていた。この比較的軽い仕事量により、彼は冬はニューヨークで過ごし(マンハッタンのイースト・ヴィレッジにあるセント・マークス・プレイス77番地に居住)、夏はヨーロッパで過ごし、オックスフォードでの講義は年に3週間だけという生活を続けることができた。彼は主に朗読や講演ツアー、そして『ザ・ニューヨーカー』、『ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス』などの雑誌への寄稿で収入を得ていた。

1963年、カールマンはオーデンとニューヨークで共有していたアパートを出て、冬はアテネで暮らし、夏は引き続きオーストリアでオーデンと過ごした。オーデンは1964年から1965年の冬を、フォード財団のDAADベルリン芸術家プログラムを通じてベルリンで過ごした。

友人のデイヴィッド・ルークによる数年間の働きかけの後、オーデンの母校であるクライスト・チャーチは1972年2月、敷地内のコテージを彼に提供した。彼は1972年9月にニューヨークからオックスフォードに書籍やその他の持ち物を移したが、夏は引き続きカールマンとオーストリアで過ごした。彼は1973年に亡くなるまで、オックスフォードでわずか1冬しか過ごさなかった。

2. 作品

オーデンは生涯で約400篇の詩を発表し、その中には7篇の長編詩(うち2篇は一冊の書籍に相当する長さ)が含まれる。彼の詩は範囲と手法において百科事典的であり、20世紀の難解なモダニズムからバラッドやリメリックのような明快な伝統的形式まで、駄詩から俳句やヴィラネルを経て「クリスマスオラトリオ」やバロックのエクロージ(牧歌劇)を古英語の韻律で書くなど、多岐にわたるスタイルを用いた。彼の詩の調子と内容は、ポップソングの決まり文句から複雑な哲学的瞑想まで、足の魚の目から原子や星まで、現代の危機から社会の進化まで、幅広く扱われた。

彼はまた、文学、歴史、政治、音楽、宗教、その他多くの主題について400篇以上のエッセイや評論を執筆した。彼はクリストファー・イシャウッドと戯曲を共同制作し、チェスター・カールマンとはオペラ台本を共同制作した。さらに、1930年代には芸術家や映画製作者のグループとドキュメンタリー映画に取り組み、1950年代から1960年代にはニューヨーク・プロ・ムジカの古楽グループとも協力した。共同制作について、彼は1964年に「共同制作は、私が経験したあらゆる性的な関係よりも大きなエロティックな喜びをもたらした」と書いている。

オーデンは、自身の後期の詩集を準備する際、最も有名な詩の一部を論争を呼ぶ形で書き換えたり、破棄したりした。彼は、「退屈」であるか、「不誠実」であると感じた詩、つまり、彼自身が一度も抱いたことのない見解を、単に修辞的な効果のために表現したにすぎない詩を排除したと述べている。彼の破棄した詩には、「スペイン」や「1939年9月1日」などがある。彼の文学遺産執行人であるエドワード・メンデルソンは、『Selected Poems』の序文で、オーデンのこの慣行は、詩の説得力に対する彼の感覚と、それを誤用することをためらう彼の姿勢を反映していると主張している(『Selected Poems』には、オーデンが破棄した詩や、彼が改訂した詩の初期テキストも含まれている)。

2.1. 詩作

オーデンは、その詩作の生涯を通じて、スタイルと主題において顕著な発展を遂げた。彼の作品は、初期の社会批判と実験的な形式から、中期の宗教的・哲学的探求、そして晩年の思索的で洗練された表現へと変化していった。

2.1.1. 初期詩作 (1922-1939)

オーデンは15歳の時、1922年に詩を書き始めた。当初は19世紀のロマン主義の詩人、特にウィリアム・ワーズワース、そして後に地方の関心を持つ詩人、特にトーマス・ハーディのスタイルで書くことが多かった。18歳でT・S・エリオットを発見し、エリオットのスタイルを極端な形で採用した。20歳で、後に彼の作品集に収録される最初の詩「From the very first coming down」を書き、彼自身の声を見出した。1920年代後半のこれらの詩やその他の詩は、簡潔で捉えどころのないスタイルで書かれており、孤独と喪失というテーマを直接的にではなく暗示的に表現していた。これらの詩のうち20篇が、スティーブン・スペンダーによって手刷りで印刷された彼の最初の書籍『詩集』(1928年)に収録された。

1928年、彼は最初の戯曲『Paid on Both Sides』を執筆し、「道化芝居」と副題をつけた。これはアイスランドのサガのスタイルと内容に、イギリスの学校生活からのジョークを組み合わせたものだった。悲劇と笑劇のこの混合は、夢の中の劇中劇とともに、彼の後期の作品の多くに見られる混合スタイルと内容を導入した。このドラマと30篇の短詩が、彼の最初の出版された書籍『詩集』(1930年、7篇の詩が差し替えられた第2版は1933年)に収録された。この詩集の詩は、希望された、または未完の愛、そして個人的、社会的、季節的な再生のテーマに関する、主に叙情的で金言的な瞑想であった。これらの詩の中には「It was Easter as I walked」、「Doom is dark」、「Sir, no man's enemy」、「This lunar beauty」などがあった。

これらの初期の詩における反復的なテーマは、「家族の亡霊」、すなわち先行する世代が個人の生活に及ぼす強力で目に見えない心理的影響(そしてある詩のタイトル)の効果である。彼の作品全体に見られる並行するテーマは、生物学的進化(選択されず、非自発的)と、文化や個人の心理的進化(無意識的な側面でさえも自発的で意図的)との対比である。

オーデンの次の大規模な作品は、詩と散文で書かれた『演説者たち:あるイギリスの研究』(1932年、改訂版1934年、1966年)で、主に個人的および政治生活における英雄崇拝について書かれている。彼の短い詩では、そのスタイルがより開かれ、親しみやすくなり、『演説者たち』に収められた奔放な「Six Odes」は、ロバート・バーンズへの彼の新たな関心を反映している。続く数年間、彼の詩の多くは、伝統的なバラッドや流行歌から形式とスタイルを取り入れ、またホラティウスの「頌歌」のような広範な古典的形式からも影響を受けている。これはドイツの詩人フリードリヒ・ヘルダーリンを通して発見したと思われる。この頃、彼の主要な影響源はダンテ、ウィリアム・ラングランド、アレクサンダー・ポープであった。

これらの年間、彼の作品の多くは左翼的な見解を表明し、彼は政治詩人として広く知られるようになったが、多くの批評家が認識していたよりも、革命政治については個人的にはもっと両義的であった。メンデルソンは、彼が政治的見解を表明したのは、一部は道徳的義務感からであり、一部はそれが彼の評判を高めるからであり、後にそのことを後悔したと主張している。彼は一般的に、革命的な変化を「心の変化」、つまり社会が恐怖の閉鎖的な心理から愛の開放的な心理へと変革することとして表現した。

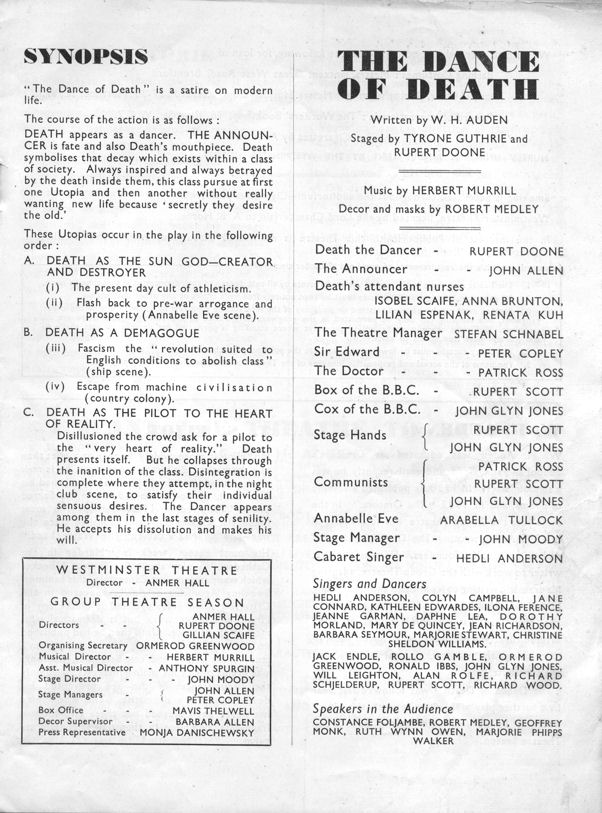

彼の韻文劇『死の舞踏』(1933年)は、演劇的なレヴュー形式の政治的エクストラバガンザであり、オーデンは後にこれを「ニヒリスティックな足引っ張り」と呼んだ。イシャウッドと共著した彼の次の劇『The Dog Beneath the Skin』(1935年)も同様に、ギルバート・アンド・サリバンの準マルクス主義的な現代版であり、特定の政治的行動や構造よりも、社会変革という一般的な概念がより前面に出ていた。

イシャウッドと共著したもう一つの戯曲『F6の登攀』(1937年)は、一部は反帝国主義的な風刺であり、一部は(自己破壊的な登山家マイケル・ランサムの人物像において)政治詩人としての公的な役割を担うオーデン自身の動機を探求するものであった。この戯曲には、「葬儀のブルース」(「Stop all the clocks」)の初期バージョンが含まれており、これは政治家への風刺的な追悼文として書かれたものである。オーデンは後にこの詩を、失われた愛についての「キャバレーソング」として書き直した(1930年代に彼が多くの歌詞を書いたソプラノ歌手ヘドリー・アンダーソンのために歌われるように書かれた)。1935年、彼はGPOフィルム・ユニットでドキュメンタリー映画制作に短期間携わり、彼の有名な詩的解説『夜間郵便』や、1930年代に広くアクセス可能な社会意識的な芸術を創造しようとした彼の試みの一部である他の映画のための歌詞を書いた。

1936年、オーデンの出版社は、政治的な頌歌、愛の詩、コミカルな歌、瞑想的な抒情詩、そして知的に激しくも感情的に親しみやすい様々な韻文を集めた作品集に『Look, Stranger!』というタイトルを選んだ。オーデンはこのタイトルを嫌い、1937年の米国版では『この島で』と改題した。この本に収録された詩には、「Hearing of harvests」、「Out on the lawn I lie in bed」、「O what is that sound」、「Look, stranger, on this island now」(後に「on」が「at」に改訂されたバージョンもある)、「Our hunting fathers」などがある。

オーデンは当時、芸術家は一種のジャーナリストであるべきだと主張しており、この見解をルイス・マクニースと共同で執筆した散文と韻文の旅行記『アイスランドからの手紙』(1937年)で実践し、これには社会、文学、自伝に関する長い解説「バイロン卿への手紙」が含まれている。1937年、スペイン内戦を視察した後、政治的なパンフレット詩『スペイン』(1937年)を執筆した。彼は後にこの詩を自身の詩集から排除した。散文と韻文の旅行記『戦争への旅』(1939年)は、日中戦争の最中に中国を訪問した後、イシャウッドと共同で執筆された。オーデンとイシャウッドの最後の共同制作は、彼らの三番目の戯曲『国境にて』で、ブロードウェイとウェスト・エンドのスタイルで書かれた反戦風刺劇である。

オーデンの短い詩は、個人の愛の脆弱性と一時性(「Danse Macabre」、「The Dream」、「Lay your sleeping head」)、彼がヘドリー・アンダーソンのための「Four Cabaret Songs for Miss Hedli Anderson」(これには「Tell Me the Truth About Love」と改訂版の「葬儀のブルース」が含まれる)で皮肉なユーモアを込めて扱った主題、そして公的文化や公式文化が個人の生活に及ぼす腐敗した影響(「Casino」、「School Children」、「Dover」)を扱った。1938年、彼は個人の失敗に関する一連の暗く皮肉なバラード(「Miss Gee」、「James Honeyman」、「Victor」)を書いた。これらはすべて『Another Time』(1940年)に収録され、その中には「Dover」、「As He Is」、「美術館にて」(いずれも1939年にアメリカへ移住する前に書かれたもの)、「W・B・イェイツの追悼」、「無名市民」、「Law Like Love」、「1939年9月1日」、「ジークムント・フロイトの追悼」(いずれもアメリカで書かれたもの)も含まれる。

イェイツとフロイトのためのエレジーは、一部は反英雄的な声明であり、偉大な行為は、他者が模倣できないユニークな天才によってではなく、「私たちと同じように愚かだった」(イェイツ)あるいは「彼は全く賢くなかった」(フロイト)と言えるような、ごく普通の個人によってなされ、彼らは畏敬の念を抱かせる英雄ではなく、他者の教師となった。

2.1.2. 中期詩作 (1940-1957)

1940年、オーデンは長い哲学的詩「新年の手紙」を執筆し、雑多なノートやその他の詩と共に『二重人間』(1941年)として発表された。彼がイングランド国教会に復帰した頃、彼は神学的テーマに関する抽象的な詩、「Canzone」や「Kairos and Logos」のような詩を書き始めた。1942年頃、彼が宗教的なテーマに慣れるにつれて、彼の詩はより開かれ、緩やかになり、マリアン・ムーアの詩から学んだ音節律をますます使用するようになった。

この時代のオーデンの作品は、芸術家が他の人々を芸術の素材として利用しようとする誘惑(「Prospero to Ariel」)と、それに対応する道徳的義務としての約束を交わし守ること、そしてそれを破る誘惑を認識すること(「In Sickness and Health」)を扱っている。1942年から1947年にかけて、彼は主に3つの劇形式の長編詩に取り組み、それぞれが形式と内容で他と異なっていた。それらは「For the Time Being:クリスマスオラトリオ」、「The Sea and the Mirror: シェイクスピアの『テンペスト』に関する解説」(両方とも『For the Time Being』、1944年に出版)、そして『不安の時代:バロック風エクロージ』(1947年に単独出版)である。最初の2つは、オーデンの1940年から1944年のその他の新詩と共に、彼の最初の全集である『The Collected Poetry of W. H. Auden』(1945年)に収録され、彼の初期の詩のほとんどが改訂版で含まれていた。

2.1.3. 後期詩作 (1958-1973)

1946年に『不安の時代』を完成させた後、彼は再び短い詩に焦点を当て、特に「A Walk After Dark」、「The Love Feast」、「The Fall of Rome」などを発表した。これらの多くは、1948年から1957年の間、彼が夏を過ごしたイタリアの村を想起させるものであり、彼の次の著書『Nones』(1951年)には、彼の作品に新たな地中海の雰囲気が漂っていた。新たなテーマは、通常の側面(呼吸、睡眠、食事)における人体の「聖なる重要性」と、身体が可能にする自然との連続性(1930年代に彼が強調した人類と自然の間の隔たりとは対照的)であった。これらのテーマに関する彼の詩には、「石灰岩賛歌」(1948年)や「Memorial for the City」(1949年)などがあった。1947年から1948年にかけて、オーデンとカールマンはイーゴリ・ストラヴィンスキーのオペラ『放蕩者の遍歴』の台本を共同で執筆し、その後、ハンス・ヴェルナー・ヘンツェのオペラのための台本を2つ共同制作した。

オーデンの最初の単独散文集は『The Enchafèd Flood:海のロマン主義的図像学』(1950年)で、ロマン主義文学における海のイメージに関する一連の講義に基づいている。1949年から1954年にかけて、彼は7つの聖金曜日の詩の連作「Horae Canonicae」に取り組んだ。これは、地質学、生物学、文化、個人史を網羅する百科事典的な調査であり、不可逆的な殺人行為に焦点を当てている。この詩はまた、周期的な時間と線形的な時間の概念の研究でもあった。これを書いている間、彼は人間と自然の関係についての7つの詩の連作「Bucolics」も執筆した。両方の連作は彼の次の著書『アキレスの盾』(1955年)に、この本の表題詩、「Fleet Visit」、「Epitaph for the Unknown Soldier」などの他の短詩と共に収録された。

1955年から1956年にかけて、オーデンは「歴史」に関する一連の詩を執筆した。彼が「歴史」という言葉で意味したのは、人間の選択によって生み出された独特な出来事の集合であり、「自然」すなわち自然のプロセス、統計、群衆のような匿名的な力によって生み出された非自発的な出来事の集合とは対照的である。これらの詩には、「T the Great」、「The Maker」、そして彼の次の詩集『Homage to Clio』(1960年)の表題詩が含まれる。

1950年代後半、オーデンのスタイルはレトリックが減少し、表現の幅が広がった。1958年、夏の居住地をイタリアからオーストリアに移し、「Good-bye to the Mezzogiorno」を執筆した。この時期の他の詩には、愛と個人的および詩的言語の関係について書かれた散文詩「Dichtung und Wahrheit: An Unwritten Poem」や、対照的に匿名的な非個人的な生殖本能について書かれた「Dame Kind」などがある。これらや、1955年から1956年の歴史に関する詩を含むその他の詩は、『Homage to Clio』(1960年)に収録された。彼の散文集『染物屋の手』(1962年)には、1956年から1961年までオックスフォード大学の詩学教授として行った講義の多くと、1940年代半ば以降に書かれたエッセイやノートの改訂版が収められている。

オーデンの後期の作品における新しいスタイルと形式には、ダグ・ハマーショルドの『道しるべ』に収められた俳句やその他の韻文を翻訳した後に書き始めた俳句や短歌があった。オーストリアの彼の家に関する15篇の詩の連作「Thanksgiving for a Habitat」(ウィリアム・カーロス・ウィリアムズの模倣を含む様々なスタイルで書かれている)は、『About the House』(1965年)に、彼の講演ツアーに関する考察「On the Circuit」などの他の詩と共に収録された。1960年代後半、彼は「River Profile」や、彼の人生を振り返る「Prologue at Sixty」、「Forty Years On」など、最も力強い詩のいくつかを執筆した。これらはすべて『City Without Walls』(1969年)に収録された。彼のアイスランド伝説への生涯にわたる情熱は、彼の韻文訳『古エッダ』(1969年)で頂点に達した。彼の後期のテーマの中には、彼が一部をディートリヒ・ボンヘッファーから学んだ「無宗教的なキリスト教」があり、ボンヘッファーは彼の詩「Friday's Child」の献呈先である。

『A Certain World:A Commonplace Book』(1970年)は、主題別にアルファベット順に並べられた、お気に入りの引用と解説で構成された一種の自画像である。彼の最後の散文集は、エッセイと評論を選集した『Forewords and Afterwords』(1973年)であった。彼の最後の詩集『Epistle to a Godson』(1972年)と未完成の『Thank You, Fog』(死後1974年出版)には、言語(「Natural Linguistics」、「Aubade」)、哲学と科学(「No, Plato, No」、「Unpredictable but Providential」)、そして自身の老い(「A New Year Greeting」、「Talking to Myself」-これは友人のオリバー・サックスに献呈された、「A Lullaby」)に関する思索的な詩が含まれている。彼の最後の完成した詩は、彼の晩年の繰り返し登場するテーマである儀式と不朽性に関する「Archaeology」であった。

2.2. 散文と共同作品

オーデンは詩作だけでなく、多岐にわたる散文作品や共同制作にも積極的に携わった。彼の散文は、文学、歴史、政治、音楽、宗教など、広範な主題を扱ったエッセイや評論からなる。彼の作品ではしばしば、現代社会の課題や人間心理の複雑さを深く掘り下げた。

共同制作の分野では、クリストファー・イシャウッドとは『The Dog Beneath the Skin』、『F6の登攀』、『国境にて』といった戯曲を、チェスター・カールマンとはイーゴリ・ストラヴィンスキーの『放蕩者の遍歴』やハンス・ヴェルナー・ヘンツェの『Elegy for Young Lovers』、『バッサリッズ』、ニコラス・ナボコフの『Love's Labour's Lost』といったオペラ台本を共同で執筆した。また、1930年代にはGPOフィルム・ユニットに所属し、『夜間郵便』のナレーションや、ドキュメンタリー映画『Coal Face』の終曲コーラスなど、映画脚本の仕事も行った。1950年代から1960年代にかけては、ニューヨーク・プロ・ムジカ・アンティクアと共に『An Evening of Elizabethan Verse and its Music』や『The Play of Daniel』といった音楽劇の制作に携わった。彼は共同制作について、「あらゆる性的な関係よりも大きなエロティックな喜びをもたらした」と語るほど、そのプロセスを高く評価していた。

3. 思想とイデオロギー

オーデンの思想は、初期の強いマルクス主義的傾向から、後期のより個人的で現世的なキリスト教的信仰へと明確な変遷を遂げた。この変化は、彼の社会意識や人間性に対する洞察を深める上で重要な役割を果たした。

初期のオーデンは、社会における不正義や階級対立に深く関心を持ち、マルクス主義の分析枠組みを自身の詩に導入した。彼は、社会の変革を「心の変化」、すなわち、恐怖に閉ざされた心理から愛に基づく開かれた心理への転換として捉えた。当時の詩には、社会的な病弊や個人の疎外感を診断する「臨床医」のような視点が反映されており、彼が描く登場人物や状況には、精神分析学的な視点も多く見られた。スペイン内戦への参加経験は、彼の政治的見解をより複雑にし、現実の政治が持つ曖昧さや困難さに直面させたことで、彼のアプローチに一層の深みを与えた。

1940年にイングランド国教会へ復帰して以降、オーデンは宗教的テーマに傾倒する。この改宗は、チャールズ・ウィリアムズの「聖人としての存在」や、セーレン・キェルケゴール、ラインホールド・ニーバーの著作からの影響が大きかった。彼の信仰は、伝統的な教義に厳格に従うというよりも、むしろ実存主義的な「現世的キリスト教」と形容されるべきものであった。彼は、神を教会の中だけでなく、日常の人間関係や社会のあらゆる側面に存在する「愛」の源として捉えた。この時期の作品では、個人の道徳的責任、コミットメントの重要性、そして人間の身体の「聖なる重要性」といったテーマが前面に出てくる。彼は、キリスト教信仰を通して、人間存在の複雑さと、社会における個人の役割について深く考察し続けた。

オーデンはまた、芸術家の役割についても独自の思想を持っていた。彼は、芸術家は単なる現実の模倣者ではなく、「報道ジャーナリスト」のような役割を担うべきだと主張し、社会の現実に深く関与する芸術の可能性を追求した。しかし同時に、詩の持つ説得力が、誤った目的のために利用されることへの警戒心も持ち合わせていた。彼は、自身の政治的詩の一部を後に破棄した理由として、それらが個人的な信念を反映していない「不誠実」な作品であったためだと説明しており、これは詩人の倫理的責任に対する彼の深い思索の表れである。彼の哲学は、常に人間性と社会の根本的な問題に向き合い、個人の意識と公共の領域との間の緊張を探求し続けた。

4. 私生活

オーデンの私生活は、彼の詩作と同様に多様で複雑な人間関係に彩られていた。彼はその人生を通じて、深い友情、愛情、そして独自の性格的特徴を示した。

オックスフォード大学時代から、オーデンの友人たちは彼をユーモラスで気前が良く、同情的で寛大、そして部分的には自らの選択により孤独な人物だと一様に評した。集団の中では、しばしばコミカルなほど独断的で高圧的な態度をとったが、より私的な場では、歓迎されていると確信しない限り、内気で遠慮がちだった。彼は習慣に几帳面で、締め切りを守ることに執着していたが、物理的な環境は乱雑な中で生活していた。

オーデンは同性愛者であった。彼の初期の恋愛関係は、年齢や知性において不均等であることが多く、性的な関係は一時的であったが、一部は長期的な友情へと発展した。彼はこれらの関係を、1939年にチェスター・カールマンと始めた、両パートナーの独自の個性を尊重する平等な「結婚」(彼の言葉)と対比させた。カールマンとは1941年に性的な関係を解消した後も、オーデンの死まで生涯にわたる友人であり、同居人であった。彼は自身の詩集の献呈先として、クリストファー・イシャウッドとチェスター・カールマンの両方の名前を挙げている。

1935年には、ナチス・ドイツから国籍を剥奪されそうになっていたエリカ・マン(トーマス・マンの娘)がイギリス市民権を得るために、彼女との便宜的結婚に応じた。この結婚は形式的なものであり、二人が共に暮らすことはなかったが、生涯を通じて良好な関係を保った。

オーデンは生涯を通じて慈善行為を実践した。1935年のエリカ・マンとの便宜的な結婚のように公に行われたものもあったが、特に晩年においては、私的なものが多かった。1956年に彼の友人ドロシー・デイへのカトリック・ワーカー運動への寄付が『ニューヨーク・タイムズ』の一面で報じられた際のように、それが公にされることを彼は恥ずかしがった。

5. 死

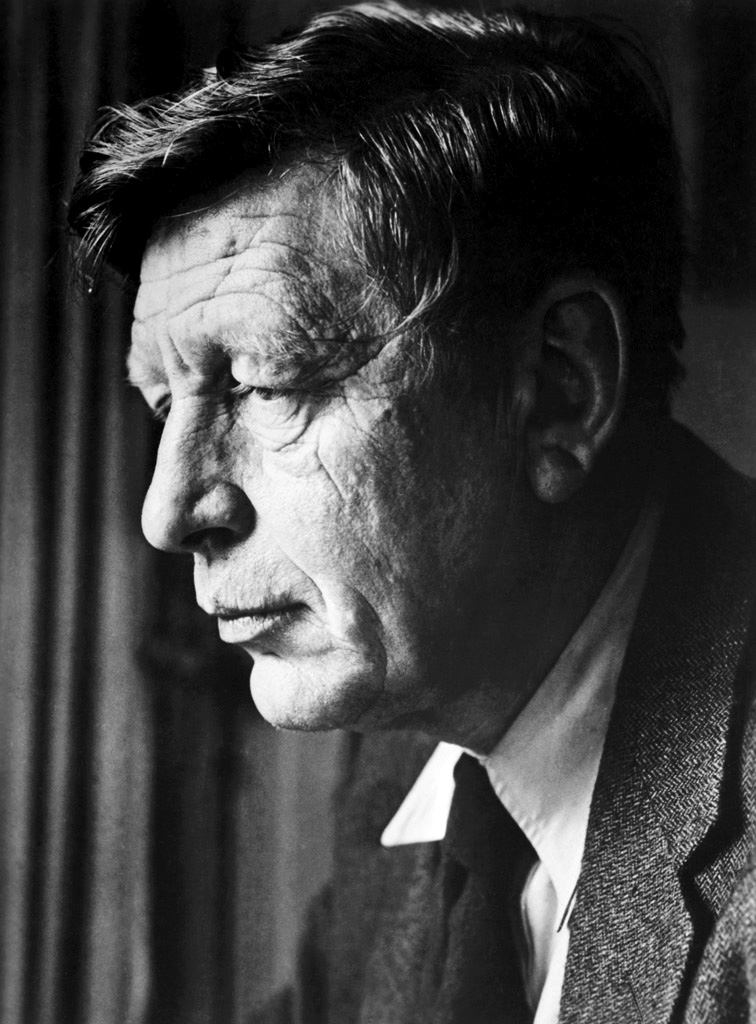

オーデンは1973年9月28日から29日にかけての夜、ウィーンのアルテンブルガーホフ・ホテルで心不全のため66歳で死去した。オーストリア文学協会での詩の朗読会を終えた数時間後のことであった。彼は翌日、オックスフォードに戻る予定だった。

彼は10月4日にキルヒシュテッテンに埋葬され、その1年後にはロンドンのウェストミンスター寺院に記念碑が設置された。

6. 影響と評価

オーデンの現代文学における地位は長らく議論の対象であった。1930年代以降の最も一般的な批評的見解では、彼をイギリスまたはアイルランドの20世紀の主要な詩人3人(W・B・イェイツ、T・S・エリオット)の中で最後で最も低い位置に置く傾向があったが、近年では少数派ながら彼を3人の中で最も高く評価する見解も目立つ。彼の作品に対する意見は、ヒュー・マクダイアミッドが彼を「全くの無駄」と評したり、F・R・リーヴィスがオーデンの皮肉なスタイルを「自己防衛的、自己陶酔的、あるいは単に無責任」と書いたり、ハロルド・ブルームが「オーデンを閉じ、ウォレス・スティーブンスを開けよ」と述べたりするような辛辣なものから、『ザ・タイムズ』の死亡記事が「W・H・オーデンは、長らく英国詩のアンファン・テリブルであったが...その間違いなく支配的な詩人として現れる」と書くような肯定的なものまで幅広かった。ヨシフ・ブロツキーはオーデンを「20世紀最大の知性」と評した。

批評家の評価は当初から分かれていた。オーデンの最初の著書『詩集』(1930年)を評してナオミ・ミッチソンは「もしこれが本当に始まりに過ぎないのなら、我々はおそらく大詩人の誕生を期待できるだろう」と書いた。しかし、ジョン・ハナベリー・アンガス・スパロウは1934年にミッチソンのコメントを思い出しつつ、オーデンの初期作品を「現代詩人たちの誤った目標の記念碑であり、彼が『大詩人』と称賛されているという事実は、批評が詩をいかに下り坂に導いているかを示している」と切り捨てた。

1930年代のオーデンの簡潔で風刺的、皮肉なスタイルは、チャールズ・マッジのような若い詩人たちに広く模倣された。マッジは詩の中で「夏の朝、私を待っていたのは激しいオーデンだった。私は読み、身震いし、理解した」と書いている。彼は友人であるスティーブン・スペンダー、セシル・デイ=ルイス、ルイス・マクニースらからなる「オーデン・グループ」のリーダーとして広く描写された。この4人は、詩人ロイ・キャンベルによって、あたかも単一の区別のない詩人「マクスパンディ」であるかのように揶揄された。オーデンのプロパガンダ的な詩劇『The Dog Beneath the Skin』や『F6の登攀』、そして「スペイン」のような政治詩は、彼にエリオットとは対照的な進歩的で親しみやすい声を持つ政治詩人としての評判を与えた。しかし、この政治的立場は対立する意見を招いた。例えば、オースティン・クラークはオーデンの作品を「リベラルで民主的で人間的」と評し、ジョン・ドラモンドは、オーデンが「特徴的で大衆化を狙ったトリックである、一般化されたイメージ」を誤用し、表面的には左翼的だが実際には「ブルジョワ的な経験に限定された」見解を示したと書いた。

1939年のオーデンのアメリカへの出発は、イギリスで議論を呼び(かつては議会でさえも)、彼の移住を裏切りと見なす者もいた。ジェフリー・グリッグソンのようなオーデンの擁護者たちは、1949年の現代詩アンソロジーの序文で、オーデンは「全てを覆っている」と書いた。彼の地位は、フランシス・スカーフの『Auden and After』(1942年)やサミュエル・ハインズの『The Auden Generation』(1977年)といった書名からも示唆されている。

アメリカでは、1930年代後半から、オーデンの整然とした詩句の、突き放した皮肉な調子が影響力を持つようになった。ジョン・アッシュベリーは、1940年代にはオーデンが「まさに『現代の詩人』だった」と回想している。オーデンの形式的な影響はアメリカ詩にあまりに深く浸透していたため、ビート・ジェネレーションの熱狂的なスタイルは、彼の影響に対する反動でもあった。1940年代から1960年代にかけて、多くの批評家はオーデンの作品が初期の期待から衰退したことを嘆いた。ランドール・ジャレルはオーデンの後期作品に反対する一連のエッセイを執筆し、フィリップ・ラーキンの「What's Become of Wystan?」(1960年)は大きな影響を与えた。

オーデンに関する最初の本格的な研究は、リチャード・ホガートの『Auden: An Introductory Essay』(1951年)で、彼は「オーデンの作品は、文明化する力である」と結論付けた。これに続いて、ジョセフ・ウォーレン・ビーチの『The Making of the Auden Canon』(1957年)が出版されたが、これはオーデンの初期作品の改訂を批判的に評価するものであった。最初の体系的な批評的評価は、モンロー・K・スピアーによる『The Poetry of W. H. Auden: The Disenchanted Island』(1963年)であり、「オーデンの詩が読者に娯楽、教訓、知的な興奮、そして現代において他に類を見ないほどの豊かな美的喜びを提供できるという確信から書かれた」とされている。

オーデンは、1963年と1965年のノーベル文学賞において、ノーベル委員会がスウェーデン・アカデミーに推薦した3人の候補者のうちの1人であり、1964年の賞では6人の推薦候補に含まれていた。1973年に彼が死去するまでに、彼は尊敬される老練な詩人としての地位を確立し、1974年にはウェストミンスター寺院の詩人のコーナーに彼の記念碑が設置された。『ブリタニカ百科事典』は、「1965年にエリオットが死去するまでに...1939年にイェイツが亡くなった際にエリオットが最高の地位を継承したように、オーデンが実際にエリオットの後継者であったという説得力のある主張ができた」と記している。一部の例外を除き、イギリスの批評家は彼の初期作品を最高と見なす傾向があったのに対し、アメリカの批評家は彼の中期および後期作品を好む傾向があった。

また、他の批評家や詩人たちは、他の現代詩人とは異なり、オーデンの死後も彼の評価は衰えず、特に彼の後期作品の影響はジョン・アッシュベリー、ジェームズ・メリル、アンソニー・ヘクト、マキシーン・クーミンなどの若いアメリカの詩人たちに強く及んだと主張している。一般的な後年の評価では、彼は「間違いなく[20世紀の]最も偉大な詩人」(ピーター・パーカーとフランク・カーモード)であり、「テニスン以来、英語圏で最も偉大な詩人であることは今や明らかである」(フィリップ・ヘンシャー)とされている。

オーデンは神経学者オリバー・サックスの親しい友人となり、サックスの最初の著書『偏頭痛』が1970年に出版された後、彼の書評はサックスに文章スタイルを「比喩的であること、神話的であること、必要なものは何でも」と勧めた。

彼の作品に対する一般の認識は、映画『フォー・ウェディング』(1994年)で彼の「葬儀のブルース」(「Stop all the clocks」)が朗読されて以来、劇的に高まった。その後、彼の詩10篇を収めたパンフレット版『Tell Me the Truth About Love』は27万5千部以上を売り上げた。彼の詩「As I walked out one evening」の一部は、映画『ビフォア・サンライズ』(1995年)で朗読された。2001年9月11日以降、彼の1939年の詩「1939年9月1日」は広く流通し、頻繁に放送された。2007年には、彼の生誕100周年を記念して、イギリスとアメリカで朗読会や放送での追悼が行われた。

オーデンを記念する記念碑やプレートは、ウェストミンスター寺院、ヨークの彼の生誕地であるボーザム55番地、バーミンガムのローズウッド・ロードの自宅近く、オックスフォードのクライスト・チャーチの礼拝堂、ブルックリン・ハイツのモンタギュー・テラス1番地にあったアパートの敷地内、ニューヨークのセント・マークス・プレイス77番地のアパート(破損し、現在は撤去されている)、ウィーンのワルフィッシュガッセ5番地の死去地、そしてサンフランシスコのレインボー・オナー・ウォークなど、各地に設置されている。キルヒシュテッテンの彼の自宅では、彼の書斎がリクエストに応じて一般公開されている。

2023年、新たに機密解除されたイギリス政府のファイルにより、オーデンが1967年にジョン・メイフィールドの死後、新たな桂冠詩人候補として検討されていたことが明らかになった。しかし、アメリカ市民権を取得していたため、彼は却下された。

7. 出版作品一覧

以下のリストは、オーデンが生涯にわたって編集した詩集とエッセイ集のみを含む。その他の作品や死後の版を含むより完全なリストは、W・H・オーデン書誌を参照のこと。日付は初版または初演の年であり、作曲年ではない。

- 『詩集』(ロンドン、1930年;第2版は7篇の詩が差し替えられた、ロンドン、1933年;詩と『Paid on Both Sides:ア・シャレード』を含む)(クリストファー・イシャウッドに献呈)。

- 『演説者たち:An English Study』(ロンドン、1932年、韻文と散文;やや改訂された版、ロンドン、1934年;新序文付き改訂版、ロンドン、1966年;ニューヨーク、1967年)(スティーブン・スペンダーに献呈)。

- 『死の舞踏』(ロンドン、1933年、戯曲)(ロバート・メドレーとルパート・ドゥーンに献呈)。

- 『詩集』(ニューヨーク、1934年;『詩集』[1933年版]、『演説者たち』[1932年版]、および『死の舞踏』を含む)。

- 『The Dog Beneath the Skin』(ロンドン、ニューヨーク、1935年;戯曲、クリストファー・イシャウッドと共著)(ロバート・ムーディに献呈)。

- 『F6の登攀』(ロンドン、1936年;第2版、1937年;ニューヨーク、1937年;戯曲、クリストファー・イシャウッドと共著)(ジョン・ビックネル・オーデンに献呈)。

- 『Look, Stranger!』(ロンドン、1936年、詩集;米国版、『On This Island』、ニューヨーク、1937年)(エリカ・マンに献呈)。

- 『アイスランドからの手紙』(ロンドン、ニューヨーク、1937年;韻文と散文、ルイス・マクニースと共著)(ジョージ・オーガスタス・オーデンに献呈)。

- 『国境にて』(ロンドン、1938年;ニューヨーク、1939年;戯曲、クリストファー・イシャウッドと共著)(ベンジャミン・ブリテンに献呈)。

- 『戦争への旅』(ロンドン、ニューヨーク、1939年;韻文と散文、クリストファー・イシャウッドと共著)(E・M・フォースターに献呈)。

- 『Another Time』(ロンドン、ニューヨーク、1940年;詩集)(チェスター・カールマンに献呈)。

- 『二重人間』(ニューヨーク、1941年、詩集;英国版、『New Year Letter』、ロンドン、1941年)(エリザベス・メイヤーに献呈)。

- 『For the Time Being』(ニューヨーク、1944年;ロンドン、1945年;二つの長編詩:「The Sea and the Mirror: シェイクスピアの『テンペスト』に関する解説」、ジェームズ・スターンとタニア・スターンに献呈、および「For the Time Being:クリスマスオラトリオ」、コンスタンス・ロザリー・オーデン[オーデンの母]に捧ぐ)。

- 『The Collected Poetry of W. H. Auden』(ニューヨーク、1945年;新詩を含む)(クリストファー・イシャウッドとチェスター・カールマンに献呈)。

- 『不安の時代:A Baroque Eclogue』(ニューヨーク、1947年;ロンドン、1948年;詩;1948年ピューリッツァー詩部門賞受賞)(ジョン・ベッチェマンに献呈)。

- 『Collected Shorter Poems, 1930-1944』(ロンドン、1950年;1945年版『Collected Poetry』と類似)(クリストファー・イシャウッドとチェスター・カールマンに献呈)。

- 『The Enchafèd Flood』(ニューヨーク、1950年;ロンドン、1951年;散文)(アラン・アンセンに献呈)。

- 『Nones』(ニューヨーク、1951年;ロンドン、1952年;詩集)(ラインホールド・ニーバーとウルスラ・ニーバーに献呈)。

- 『アキレスの盾』(ニューヨーク、ロンドン、1955年;詩集;1956年全米図書賞詩部門受賞)(リンカーン・カーステインとフィデルマ・カーステインに献呈)。

- 『Homage to Clio』(ニューヨーク、ロンドン、1960年;詩集)(E・R・ダッズとA・E・ダッズに献呈)。

- 『染物屋の手』(ニューヨーク、1962年;ロンドン、1963年;エッセイ集)(ネヴィル・コグヒルに献呈)。

- 『About the House』(ニューヨーク、ロンドン、1965年;詩集)(エドマンド・ウィルソンとエレナ・ウィルソンに献呈)。

- 『Collected Shorter Poems 1927-1957』(ロンドン、1966年;ニューヨーク、1967年)(クリストファー・イシャウッドとチェスター・カールマンに献呈)。

- 『Collected Longer Poems』(ロンドン、1968年;ニューヨーク、1969年)。

- 『Secondary Worlds』(ロンドン、ニューヨーク、1969年;散文)(ヴァレリー・エリオットに献呈)。

- 『City Without Walls and Other Poems』(ロンドン、ニューヨーク、1969年)(ピーター・ヘイワースに献呈)。

- 『A Certain World:A Commonplace Book』(ニューヨーク、ロンドン、1970年;解説付き引用集)(ジェフリー・グリッグソンに献呈)。

- 『Epistle to a Godson and Other Poems』(ロンドン、ニューヨーク、1972年)(オーラン・フォックスに献呈)。

- 『Forewords and Afterwords』(ニューヨーク、ロンドン、1973年;エッセイ集)(ハンナ・アーレントに献呈)。

- 『Thank You, Fog:Last Poems』(ロンドン、ニューヨーク、1974年)(マイケル・イェイツとマーニー・イェイツに献呈)。

7.1. 映画脚本およびオペラ台本

- 『Coal Face』(1935年、GPOフィルム・ユニットのドキュメンタリーのための終曲コーラス)。

- 『夜間郵便』(1936年、GPOフィルム・ユニットのドキュメンタリーのためのナレーション、プログラムノート以外は単独で出版されず)。

- 『ポール・バニヤン』(1941年、ベンジャミン・ブリテンによるオペレッタの台本;1976年まで未出版)。

- 『放蕩者の遍歴』(1951年、チェスター・カールマンと共著、イーゴリ・ストラヴィンスキーのオペラのための台本)。

- 『Elegy for Young Lovers』(1961年、チェスター・カールマンと共著、ハンス・ヴェルナー・ヘンツェのオペラのための台本)。

- 『The Bassarids』(1966年、チェスター・カールマンと共著、ハンス・ヴェルナー・ヘンツェのオペラのための台本、エウリピデスの『バッカイ』に基づく)。

- 『Runner』(1962年、カナダ国立映画庁のドキュメンタリー映画ナレーション)。

- 『Love's Labour's Lost』(1973年、チェスター・カールマンと共著、ニコラス・ナボコフのオペラのための台本、シェイクスピアの戯曲『恋の骨折り損』に基づく)。

7.2. 音楽共同作品

- 『Our Hunting Fathers』(1936年、ベンジャミン・ブリテンのために書かれた歌曲集)。

- 『聖セシリアの頌歌』(1942年、ベンジャミン・ブリテンが作曲した合唱曲)。

- 『An Evening of Elizabethan Verse and its Music』(1954年、ニューヨーク・プロ・ムジカ・アンティクアとの録音、指揮ノア・グリーンバーグ;オーデンが詩文を朗読)。

- 『The Play of Daniel』(1958年、ニューヨーク・プロ・ムジカ・アンティクアの公演のための韻文ナレーション、指揮ノア・グリーンバーグ)。

8. 引用された作品

- フォー・ウェディング(イギリス映画、1994年)- ゲイの友人を亡くした男性が弔辞として葬儀のブルース(「Stop all the clocks」)を朗読