1. 概要

本記事は、アイスランドの歴史、地理、政治、経済、社会、文化など多岐にわたる側面を、中道左派・社会自由主義的な視点から詳述するものである。アイスランドは、北大西洋に位置する島国であり、ヴァイキングによる入植の歴史を持つ。世界最古級の議会であるアルシングを有し、長い外国支配を経て20世紀に独立を達成した。第二次世界大戦後は経済発展を遂げたが、2008年の金融危機では深刻な影響を受けた。しかし、その後の回復と産業の多角化により安定を取り戻しつつある。

地理的には、火山と氷河が織りなす独特の景観を持ち、地熱発電などの再生可能エネルギー利用が進んでいる。政治体制は共和制であり、大統領を元首とし、首相が行政を率いる議院内閣制を採用している。ジェンダー平等や人権意識が高く、世界的に評価されている。経済は伝統的な漁業に加え、近年では観光業やアルミニウム精錬、IT産業などが成長している。社会的には、アイスランド語の保護や高い教育水準、充実した社会福祉制度が特徴である。文化面では、中世のサガ文学やエッダ、現代の音楽や映画などが国際的に知られている。本記事では、これらの要素を包括的に解説し、アイスランドという国家の全体像を明らかにする。

2. 国名

アイスランドの正式名称はアイスランド語でÍslandイーストラントアイスランド語である。非公式にはLýðveldið Íslandリーズヴェルディズ・イーストラントアイスランド語(アイスランド共和国)とも呼ばれる。日本語の「アイスランド」という名称は、英語のIceland英語に由来する。漢字では「氷島」「氷州」「氷洲」などと表記されることもある。

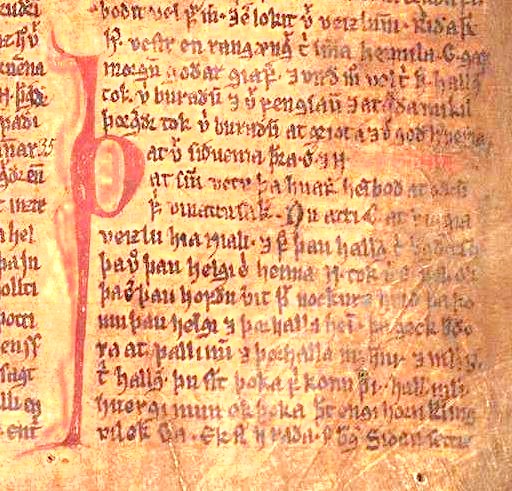

国名の由来については、いくつかの説がある。『アイスランド人のサガ』や『植民の書』によると、9世紀にノルウェー人のナッドドッド(Naddoddアイスランド語またはNaddadorアイスランド語)が最初にこの島に到達した際、雪が降っていたことからSnælandスネーランドアイスランド語(雪の国)と名付けたとされる。ナッドドッドに続いてスウェーデン人のガルザル・スヴァヴァルソン(Garðar Svavarssonアイスランド語)が島を一周し、ここが島であることを確認した後、Garðarshólmurガルザルスホールムルアイスランド語(ガルザルの島)と名付け、フサヴィークで越冬した。

その後、ヴァイキングのフローキ・ヴィルゲルズソン(Flóki Vilgerðarsonアイスランド語)がこの島を目指して航海したが、途中で娘を失い、連れてきた家畜も餓死するなど苦難に見舞われた。失意のうちに山に登ったフローキが、フィヨルド(Arnarfjörðurアルナルフィヨルズゥルアイスランド語)に浮かぶ多くの流氷を見たことから、この島をÍslandイースランドアイスランド語(氷の国)と名付けたと伝えられている。この名称は、古ノルド語のíss古ノルド語(氷)や現代アイスランド語のísアイスランド語(氷)に由来する。ヴァイキングの入植者が、豊かなこの島への他者の入植を discouraging するために意図的に「氷の国」と名付けたという説もあるが、これは神話である可能性が高い。

3. 歴史

アイスランドの歴史は、9世紀後半のノース人による入植に始まる。その後、独自のコモンウェルス(自由国家)を形成し、世界最古級の議会であるアルシングを設立した。しかし、13世紀にはノルウェー王国の支配下に入り、その後デンマーク=ノルウェー連合、カルマル同盟を経て長らく外国の支配を受けた。19世紀にはナショナリズムの高まりとともに独立運動が活発化し、20世紀初頭にアイスランド王国として独立を達成、第二次世界大戦中の1944年にアイスランド共和国となった。戦後は経済発展と社会変革を経験し、21世紀には金融危機に見舞われるなど、現代に至るまで様々な変遷を遂げてきた。

3.1. 初期定住とアイスランド自由国 (874年-1262年)

アイスランドへの最初の定住は、一般的に西暦874年とされており、ノルウェーの首長インゴールヴル・アルナルソンがその最初の恒久的定住者とされる。彼とその一行は、現在のレイキャヴィークに最初の農場を建設した。これに先立ち、アイルランドの修道士(パパル)が季節的に滞在していた可能性も指摘されている。『植民の書』(Landnámabókアイスランド語)や『アイスランド人の書』(Íslendingabókアイスランド語)などの古文書には、ノース人以前にパパルと呼ばれる修道士たちがアイスランドに住んでいたことが記されている。実際に、レイキャネス半島のハフニルで行われた考古学調査では、770年から880年の間に放棄されたとされる小屋の遺跡が発見されており、ストズヴァルフィヨルズルでは800年頃のものとされるロングハウスも発見されている。

スウェーデン人ヴァイキングのガルザル・スヴァヴァルソンは870年にアイスランドを周航し、島であることを確認した最初の人物である。彼はフサヴィークで越冬し家を建てた。翌夏、ガルザルは出発したが、彼の部下の一人ナットファーリは2人の奴隷と共に残ることを決意し、現在のナットファーラヴィークに定住、記録上最初の恒久的住民となった。

インゴールヴル・アルナルソンの後、多くのスカンジナビア人(主にノルウェー人)が、アイルランドやスコットランド出身のゲール人の奴隷(または農奴)を伴って移住してきた。930年頃までには、島の耕作可能な土地のほとんどが所有権を主張されるようになり、入植者たちはアルシングと呼ばれる立法・司法議会を設立し、アイスランド自由国(コモンウェルス)を統治した。アルシングは、今日のシンクヴェトリルで毎年夏に開催され、ゴジと呼ばれる地域の首長たちが集まり、法律の制定、紛争の解決、裁判を行った。この自由国は、王を持たない独特の共和制的な社会構造を有していた。

耕作可能な土地の不足は、986年以降のグリーンランド植民の動機の一つともなった。初期の定住期は、中世の温暖期と重なり、当時の気温は20世紀初頭と同様であったと考えられている。この頃、アイスランドの約25%が森林に覆われていたが、現在では1%程度にまで減少している。キリスト教は999年から1000年頃にアルシングでの合意によって公式に受容されたが、ノルド人の異教信仰もその後数年間は一部住民の間で存続した。

3.2. 中世と外国支配 (1262年-1814年)

13世紀に入ると、アイスランド自由国は有力な首長(ゴジ)間の権力闘争、いわゆるストゥルルングス時代(Sturlungaöldアイスランド語)と呼ばれる内乱期に突入した。この混乱は、ゴジたちが外部の力を借りる形でノルウェー王国の介入を招き、1262年に古き盟約(Gamli sáttmáliアイスランド語)が締結された。これにより、アイスランドはノルウェー王の主権を認め、自由国時代は終焉を迎えた。

1397年、ノルウェーがデンマーク、スウェーデンと共にカルマル同盟を結成すると、アイスランドもその支配下に入った。1523年に同盟が瓦解した後も、アイスランドはデンマーク=ノルウェー連合の一部として、事実上デンマークの支配下に置かれ続けた。この時代、アイスランドは経済的にも困窮し、不毛な土地、火山噴火、森林破壊、そして厳しい気候が人々の生活を圧迫した。ペスト(黒死病)は1402年~1404年と1494年~1495年の2度にわたりアイスランドを襲い、人口の半数近くが死亡したとも言われる。

16世紀半ば、宗教改革の波がアイスランドにも及び、デンマーク王クリスチャン3世はルター派を国教として強制した。最後のカトリック司教であったホゥラルのヨン・アラソンは、2人の息子と共に1550年に斬首され、これ以降アイスランドは公式にルター派の国となり、現在に至るまでルター派が優勢な宗教となっている。

17世紀から18世紀にかけて、デンマークはアイスランドに対し厳しいデンマーク・アイスランド貿易独占を敷き、経済的搾取を強めた。これに加えて火山噴火や疫病といった自然災害が人口減少に拍車をかけた。1627年の夏には、バルバリア海賊による襲撃事件(アイスランドでは「トルコ人拉致事件」として知られる)が発生し、数百人の住民が北アフリカへ奴隷として連れ去られ、数十人が殺害された。これはアイスランド史上唯一、死傷者を出した侵略事件であった。1707年~1708年の天然痘の流行では、人口の4分の1から3分の1が死亡したとされる。1783年のラキ火山噴火は壊滅的な影響をもたらし、その後の数年間は「霧の苦難期」(Móðuharðindinアイスランド語)として知られ、家畜の半数以上が死に、人口の約4分の1が飢餓で死亡した。

1814年、ナポレオン戦争の結果、キール条約によってデンマーク=ノルウェー連合は解体され、ノルウェーはスウェーデンとの同君連合となったが、アイスランドはデンマークの属領として残された。

3.3. 独立運動とアイスランド王国 (1814年-1918年)

19世紀に入ると、ナポレオン戦争後のヨーロッパにおけるロマン主義やナショナリズム思想の影響を受け、アイスランドでも民族意識が高揚した。デンマークからの独立を目指す運動が、学者であり政治家でもあったヨン・シグルズソンを中心に展開された。彼は、雑誌『フィヨルニル』などを通じて啓蒙活動を行ったデンマーク留学経験のある知識人たちと共に、アイスランドのナショナリズムを鼓吹した。

この間、19世紀を通じてアイスランドの気候は寒冷化し続け、多くの人々が新世界、特にカナダのマニトバ州ギムリ(「新アイスランド」とも呼ばれた)へと移住した。当時の総人口約7万人のうち、約1万5千人が移住したとされる。

独立運動の進展の結果、デンマークは1874年にアイスランドに憲法を制定し、限定的な自治権を認めた。この自治権は1904年に拡大され、ハネス・ハフステインがデンマーク内閣における初代アイスランド担当大臣に就任した。

独立運動の集大成として、1918年12月1日、デンマーク・アイスランド連合法が締結された。これにより、アイスランドはデンマーク国王を共通の君主とする同君連合の形で、完全な主権を持つアイスランド王国として独立を達成した。この協定は25年間有効とされ、アイスランド政府はコペンハーゲンに大使館を設置し、デンマークに対して防衛および外交の一部を、アルシングとの協議を条件に委任することを要請した。デンマークの在外公館は、デンマーク王国とアイスランド王国の2つの国章と国旗を掲げることになった。アイスランドの法的地位は、イギリス国王を元首とするカナダなど、イギリス連邦諸国に類似したものとなった。

3.4. アイスランド共和国 (1918年-現在)

アイスランド王国成立後、同君連合の下でデンマークとの関係を維持しつつ、国家としての体制を整えていった。しかし、第二次世界大戦が勃発し、1940年にデンマークがナチス・ドイツに占領されると、アイスランドの状況は一変する。アルシングは国王の権限を摂政に委ね、自国の防衛と外交を掌握すると宣言した。その後、イギリス軍、続いてアメリカ軍がアイスランドを占領した。この占領は、アイスランドの中立を侵すものであったが、戦略的要衝としての重要性から連合国側によって強行された。

戦時中、デンマークとの連合条約の期限が迫る中、アイスランドでは完全独立の機運が高まった。1944年5月に行われた国民投票の結果、デンマークとの連合解消と共和制樹立が圧倒的多数で支持され、同年6月17日、シンクヴェトリルにおいてアイスランド共和国の成立が宣言された。初代大統領にはスヴェイン・ビョルンソンが就任した。

戦後、アイスランドはマーシャル・プランによる援助を受け、漁業の近代化を中心に経済復興と発展を遂げた。一人当たりの援助額はヨーロッパ諸国の中で最も高かった。1949年には北大西洋条約機構(NATO)に原加盟国として参加し、冷戦下においては西側陣営の一翼を担った。1951年にはアメリカ合衆国との間に防衛協定を締結し、アメリカ軍がケプラヴィークに駐留するアイスランド防衛隊が設置された。この駐留は2006年まで続いた。

1970年代には、漁業資源の保護を目的として排他的経済水域を200海里に拡大したことを巡り、イギリスとの間で3次にわたるタラ戦争(Cod Wars)と呼ばれる紛争が発生した。これは、漁船の衝突や威嚇射撃も伴う緊張状態であったが、最終的にはアイスランドの主張が認められる形で決着した。

1980年にはヴィグディス・フィンボガドゥティルが大統領に就任し、世界で初めて民主的な選挙で選ばれた女性国家元首となった。1986年には、首都レイキャヴィークでアメリカのロナルド・レーガン大統領とソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ書記長による米ソ首脳会談(レイキャヴィーク会談)が開催され、冷戦終結に向けた重要な一歩となった。1990年代には、ソ連崩壊に伴い独立したバルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)を世界で最初に承認した国の一つとなった。

1994年、アイスランドは欧州経済領域(EEA)に加盟し、経済の自由化と多角化がさらに進んだ。金融、バイオテクノロジー、製造業などが成長し、特に2000年代初頭には金融部門が急速に拡大し、海外からの多額の負債を抱えながらも経済は繁栄した。しかし、この金融主導の経済成長は2008年の世界金融危機によって深刻な打撃を受け、アイスランドは国家財政破綻の危機に瀕した。大手3銀行が破綻し、通貨アイスランド・クローナは暴落、多くの国民が職を失い、海外へ移住する者も相次いだ。政府は国際通貨基金(IMF)や北欧諸国からの支援を受け、厳しい緊縮財政と経済改革を実施した。この危機はアイスランド社会に大きな影響を与え、政治不信や社会の公平性に対する問題意識を高めた。

金融危機後、アイスランド経済は徐々に安定を取り戻し、2012年頃からは成長軌道に乗り始めた。観光産業が急速に成長し、新たな主要産業の一つとなった。政治的には、金融危機への対応やパナマ文書問題などを巡り政権交代が相次いだが、カトリーン・ヤコブスドッティル率いる左派緑の運動を中心とする連立政権が比較的長期にわたり安定した政権運営を行った。2024年4月にはビャルニ・ベネディクトソン(独立党)が首相に就任。同年11月の総選挙では中道左派の社会民主同盟が第一党となり、クリストルン・フロスタドッティルが次期首相に就任することとなった。現代のアイスランドは、再生可能エネルギーへの移行、気候変動対策、移民問題など、新たな社会的課題にも直面している。

3.4.1. 第二次世界大戦と共和国成立 (1940年-1944年)

第二次世界大戦が勃発すると、アイスランドはデンマークと共に中立を宣言した。しかし、1940年4月9日にデンマーク本土がナチス・ドイツに占領されると、アイスランドのアルシング(議会)は、デンマーク国王の権限を摂政に移管し、アイスランド政府が自国の防衛と外交を掌握することを宣言した。

その1ヶ月後、1940年5月10日、イギリス軍は「フォーク作戦」を実行し、アイスランドを侵攻・占領した。これはアイスランドの中立を侵すものであったが、イギリスはドイツによるアイスランド占領を防ぎ、北大西洋のシーレーンを確保するための戦略的措置であると主張した。アイスランド政府は抗議したが、抵抗する術はなかった。

1941年、イギリスに友好的であったアイスランド政府は、当時まだ中立国であったアメリカ合衆国に対し、イギリス軍に代わってアイスランドの防衛を引き継ぐよう要請した。これにより、イギリス軍は他の戦線に兵力を集中させることが可能となった。アメリカ軍はアイスランドに進駐し、ケプラヴィークなどに基地を建設した。この占領期間中、アイスランド経済は軍需関連の雇用や消費によって一時的に潤った。

デンマークとの連合条約は25年の期限付きであり、1943年12月31日にその期限が満了した。デンマークが依然としてドイツの占領下にある中、アイスランドでは完全独立と共和制への移行を求める声が高まった。1944年5月20日から4日間にわたり、デンマークとの人的同君連合の終了、君主制の廃止、そして共和国憲法の制定に関する国民投票が実施された。投票の結果、連合終了に97%、新共和国憲法に95%という圧倒的多数の賛成票が集まった。

この結果を受け、1944年6月17日、シンクヴェトリルにおいてアイスランド共和国の成立が正式に宣言された。この日は、独立運動の指導者ヨン・シグルズソンの誕生日にあたり、アイスランドの独立記念日とされている。初代大統領には、それまで摂政を務めていたスヴェイン・ビョルンソンが就任した。

3.4.2. 戦後の経済発展とタラ戦争

第二次世界大戦後、アイスランドはアメリカ合衆国からのマーシャル・プランによる経済援助を積極的に受け入れ、経済復興と発展の道を歩み始めた。一人当たりの援助額はヨーロッパ諸国の中で最も多く、US$209に達し、戦争で大きな被害を受けたオランダ(US$109)を大きく上回った。この援助資金は、特に基幹産業である漁業の近代化に投じられた。漁船の大型化、冷凍技術の導入、加工施設の整備などが進められ、漁獲量と輸出額が大幅に増加した。これにより、アイスランドは急速な経済成長を遂げ、世界で最も裕福で発展した国の一つとなった。

しかし、漁業への依存度が高いアイスランド経済にとって、漁業資源の管理は死活問題であった。1950年代から1970年代にかけて、アイスランドは自国の漁業資源を保護し、経済的利益を確保するために、排他的経済水域(EEZ)を段階的に拡大した。これに対し、伝統的にアイスランド近海で操業してきたイギリスが強く反発し、両国間で深刻な対立が生じた。これが、いわゆる「タラ戦争」(Cod Wars英語)である。

タラ戦争は主に3次にわたって展開された。

- 第一次タラ戦争(1958年 - 1961年):アイスランドが漁業水域を4海里から12海里に拡大したことにイギリスが反発。イギリス海軍が自国漁船を護衛し、アイスランド沿岸警備隊との間で小競り合いが発生した。

- 第二次タラ戦争(1972年 - 1973年):アイスランドが漁業水域を50海里に拡大。再び両国間で緊張が高まり、漁船の網が切断されるなどの事件が起きた。

- 第三次タラ戦争(1975年 - 1976年):アイスランドが漁業水域を200海里に拡大。最も激しい対立となり、両国の艦船が衝突する事態も発生した。アイスランドはイギリスとの外交関係を一時断絶する強硬手段も辞さなかった。

最終的に、国際的な調停やNATO内での圧力もあり、イギリスはアイスランドの200海里漁業水域を認めざるを得なくなった。タラ戦争は、小国であるアイスランドが自国の資源主権を主張し、大国であるイギリスに対して譲歩を引き出した事例として、国際的にも注目された。この経験は、アイスランドのナショナリズムを一層強固なものにし、その後の外交政策にも影響を与えた。

1980年にはヴィグディス・フィンボガドゥティルが大統領に就任し、世界で初めて民主的な選挙によって選ばれた女性国家元首として歴史に名を刻んだ。彼女の就任は、アイスランドにおける男女共同参画の進展を象徴する出来事であった。

3.4.3. 経済的繁栄と金融危機 (2000年代初頭-2011年)

2000年代初頭、アイスランド経済は、ダヴィード・オッドソン政権下で行われた銀行部門の民営化と規制緩和を背景に、国際的な投資銀行業務や金融サービスを中心とする経済へと急速に転換した。アイスランドの銀行は海外から多額の資金を調達し、積極的に海外進出や投資を行った。これにより、アイスランドは短期間で世界で最も繁栄した国の一つとなり、国民の生活水準も大幅に向上した。2002年から2007年にかけて、アイスランドの国民総所得は32%も増加した。

しかし、この金融主導の経済成長は、海外からの借入に大きく依存しており、潜在的なリスクを抱えていた。2008年、アメリカのサブプライム住宅ローン危機に端を発する世界金融危機が発生すると、アイスランド経済は深刻な打撃を受けた。国際的な信用収縮により、アイスランドの銀行は資金調達が困難になり、抱えていた多額の対外債務が返済不能に陥る危機に直面した。

2008年10月、アイスランドの大手3銀行(グリトニル銀行、ランズバンキ銀行、カウプシング銀行)が相次いで経営破綻し、政府の管理下に置かれた。これらの銀行の負債総額は、アイスランドの国内総生産(GDP)の約6倍にも達していた。通貨アイスランド・クローナは暴落し、株式市場も機能不全に陥った。政府は非常事態を宣言し、銀行の国内業務を国有化するなどの緊急措置を講じたが、国家財政破綻の危機は避けられなかった。

この金融危機は、アイスランド国民の生活に甚大な影響を与えた。失業率が急上昇し、多くの人々が住宅ローンや個人負債の返済に苦しんだ。海外に移住する者も相次ぎ、2009年には5000人という、1887年以来最大の純移出を記録した。社会全体に将来への不安感が広がり、政府に対する不信感も高まった。金融危機を引き起こした銀行家や政治家に対する批判が強まり、大規模な抗議デモ(鍋釜革命)が発生した。

アイスランド政府は、国際通貨基金(IMF)や北欧諸国からの緊急融資を受け入れ、厳しい財政緊縮策や経済構造改革を実施した。銀行システムの再編、資本規制の導入、通貨価値の安定化などが図られた。金融危機は、アイスランド社会における富の分配の不均衡や、金融エリート層の倫理観の欠如といった問題を浮き彫りにし、社会の公平性や透明性に対する国民の意識を大きく変える契機となった。この経験は、その後のアイスランドの政治・経済政策に大きな影響を与え続けている。

3.4.4. 2012年以降の動向

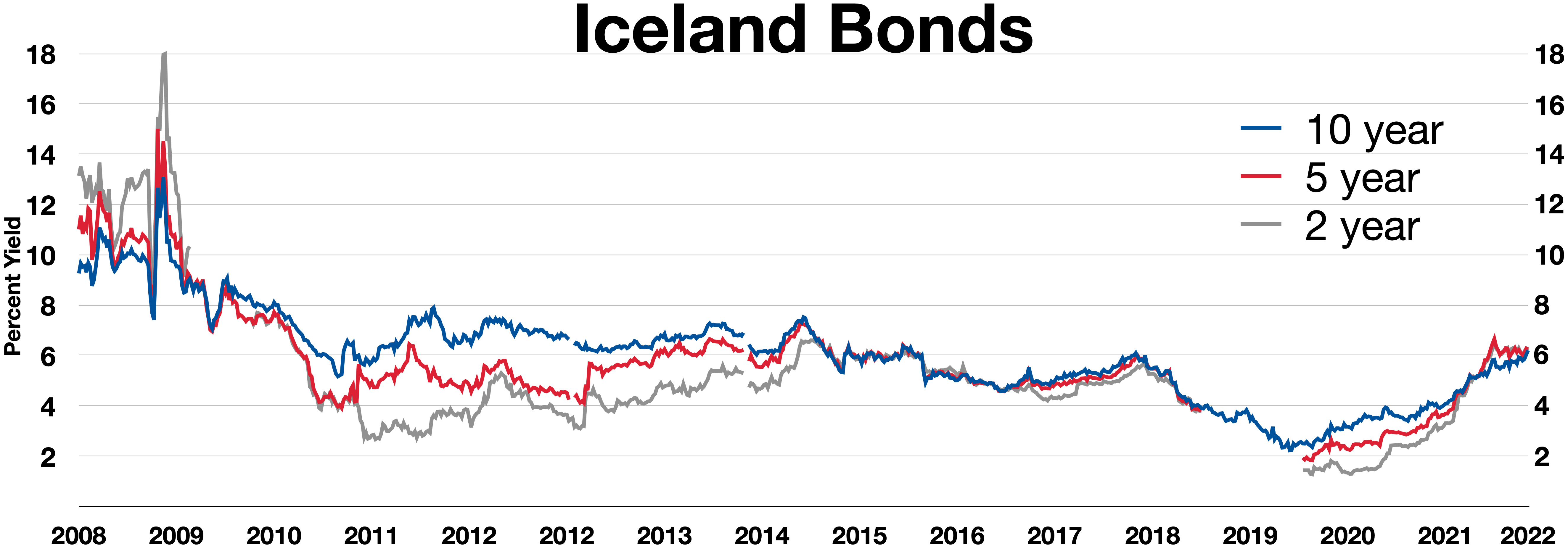

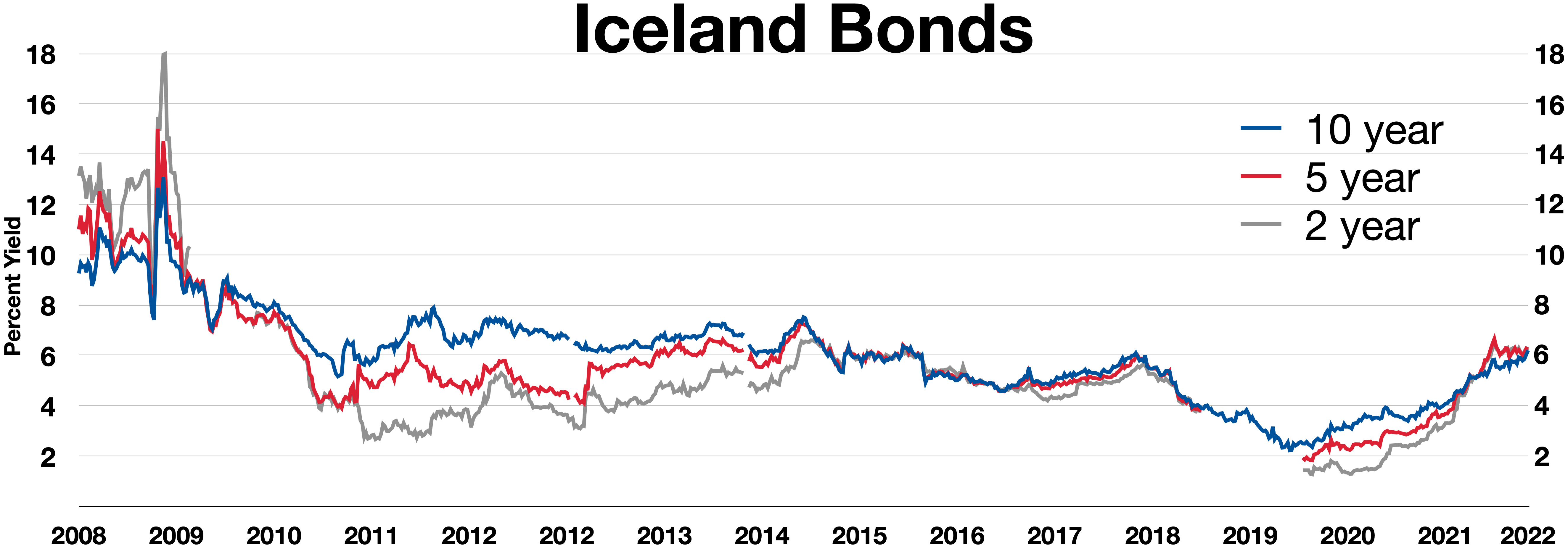

青線:10年債

赤線:5年債

灰色線:2年債

2008年の金融危機後、アイスランドは厳しい経済再建の道のりを歩んだ。ヨハンナ・シグルザルドッティル政権下で経済は安定化し、2012年には1.6%の経済成長を記録した。2013年の総選挙では、中道右派の独立党と進歩党が連立政権を樹立した。この時期から、アイスランドは人気の観光地として世界的に注目を集め、観光産業が急速に成長し、経済回復の大きな柱となった。

しかし、政治的には不安定な状況も続いた。2016年、シグムンドゥル・ダーヴィド・グンラウグソン首相がパナマ文書スキャンダルに関与していたことが明らかになり辞任。早期選挙の結果、独立党、再生党、明るい未来による右派連立政権が誕生したが、この政権もビャルニ・ベネディクトソン首相(当時)の父親が有罪判決を受けた児童性犯罪者の名誉回復を支援する書簡を書いていたスキャンダルにより、明るい未来が連立を離脱したため崩壊した。

2017年10月の解散総選挙の結果、独立党、進歩党、そして左翼環境運動による新たな連立政権が発足し、カトリーン・ヤコブスドッティル(左翼環境運動)が首相に就任した。この連立政権は、2021年の総選挙後も継続された。しかし、2024年4月、カトリーン・ヤコブスドッティル首相が辞任し、独立党のビャルニ・ベネディクトソンが再び首相に就任した。

2024年11月の解散総選挙では、中道左派の社会民主同盟が第一党となり、同党党首のクリストルン・フロスタドッティルが次期首相に就任することとなった。

現代のアイスランドは、金融危機からの教訓を活かし、経済の多角化や持続可能な成長を目指している。観光業の急成長は新たな経済的機会をもたらす一方で、環境への影響やインフラ整備の課題も生じさせている。また、再生可能エネルギーへの完全移行、気候変動対策、移民・難民問題、高齢化社会への対応など、多くの現代的な課題に直面している。

4. 地理

アイスランドは、北大西洋と北極海の合流点に位置する島国である。主要な島は完全に北極圏の南に位置しているが、北極圏はアイスランドの小島グリムセイ島を通過している。国土は北緯63度から68度、西経13度から25度の間に広がる。

アイスランドは、地理的には北アメリカ大陸よりもヨーロッパ大陸に近いが、最も近い陸地は北アメリカプレート上にあるグリーンランド(約290 km)である。歴史的、政治的、文化的、言語的、実用的な理由から、一般的にヨーロッパの一部とされる。地質学的には、ユーラシアプレートと北アメリカプレートの両方にまたがっている。ヨーロッパで最も近い陸地はフェロー諸島(約420 km)、ヤンマイエン島(約570 km)、シェトランド諸島およびアウター・ヘブリディーズ諸島(共に約740 km)、スコットランド本島およびオークニー諸島(共に約750 km)である。ヨーロッパ大陸本土で最も近いのはノルウェー本土で、約970 km離れている。一方、北アメリカ大陸本土はラブラドール半島の北端まで約2070 km離れている。

アイスランドは世界で18番目に大きな島であり、ヨーロッパではグレートブリテン島に次いで2番目に大きな島である。本島の面積は10.18 万 km2だが、国全体の面積は10.30 万 km2であり、そのうち62.7%がツンドラ地帯である。アイスランドには、人口の少ないグリムセイ島やヴェストマン諸島など、約30の小さな島々が含まれる。湖と氷河が国土の14.3%を占め、植生があるのはわずか23%である。最大の湖は貯水池であるソゥリスヴァトン湖(83 km2)とシンクヴァトラヴァトン湖(82 km2)であり、その他にラガーフロゥト湖やミーヴァトン湖などがある。ヨークルスアゥルロゥン湖は水深248 mで最も深い湖である。

地質学的には、アイスランドは大西洋中央海嶺の一部であり、海洋底拡大によって新しい地殻が形成される場所である。この海嶺の一部はマントルプルームの上に位置しており、そのためアイスランドは海面上に隆起している。この海嶺はユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界を示しており、アイスランドはこの海嶺に沿ったリフティングと火山活動による堆積によって形成された。

アイスランドの海岸線は約4970 kmに及び、多くのフィヨルドが入り組んでおり、ほとんどの集落がこの海岸線に位置している。島の内陸部であるアイスランド中央高地は、砂漠、山岳、溶岩原からなる寒冷で居住に適さない地域である。主要な都市は首都レイキャヴィークとその近郊のコゥパヴォーグル、ハフナルフィヨルズゥル、ガルザバイル、国際空港のあるレイキャネスバイル、そして北部アイスランドのアークレイリである。北極圏上にあるグリムセイ島にはアイスランド最北の居住地があり、コルベインセイ島がアイスランドの最北端である。アイスランドには3つの国立公園がある:ヴァトナヨークトル国立公園、スナイフェルスヨークトル国立公園、シンクヴェトリル国立公園である。環境保護において「強力な実行者」と見なされている。

4.1. 地形と地質

アイスランドは、地質学的に見て約1600万年から1800万年前に形成された比較的新しい陸地である。大西洋中央海嶺が海上に出ている部分であり、アイスランド・ホットスポットと呼ばれるマントル上昇流の直上に位置している。このため、島は非常に活発な火山活動と地熱活動を特徴とし、多くの火山が存在する。代表的な火山には、ヘクラ山、エルドギャゥ、ヘルズブレイズ、エルドフェルなどがある。1783年から1784年にかけてのラキ火山の噴火は、大規模な飢饉を引き起こし、当時のアイスランドの人口の約4分の1が死亡した。さらに、この噴火による火山灰やガスはヨーロッパの大部分、そしてアジアやアフリカの一部にまで達し、広範囲な気候変動を引き起こした。

アイスランドには多くの間欠泉があり、その中でも「ゲイシール」は英語の間欠泉(geyser)の語源となったことで有名である。また、ストロックル間欠泉は8分から10分おきに規則正しく噴出することで知られている。ゲイシールは一時活動を停止していたが、2000年の一連の地震の後に再び噴出を始めた。しかし、その後再び活動は穏やかになっている。

豊富な地熱エネルギーと、多くの河川や滝を利用した水力発電により、ほとんどの住民は安価な温水、暖房、電力を利用できる。島は主に玄武岩(シリカ含有量の低い溶岩で、ハワイのような溢流型火山活動に関連する)で構成されている。しかし、アイスランドには様々な種類の火山(複合火山や割れ目火山)があり、その多くは流紋岩や安山岩といったより進化した溶岩を生成する。アイスランドには約30の活火山系を含む数百の火山が存在する。

世界で最も新しい島の一つであるスルツェイ島もアイスランドの一部である。神話の巨人スルトにちなんで名付けられたこの島は、1963年11月8日から1968年6月5日にかけての一連の海底火山噴火によって海上に姿を現した。現在、この島への立ち入りは、新しい生命の成長を研究する科学者に限定されている。

アイスランドには約30の活火山系が存在する。各火山系には火山構造性の割れ目系があり、その多く(全てではない)には少なくとも一つの中心火山(多くは成層火山、時には楯状火山の形で、下にマグマ溜まりを持つ)が存在する。これらの火山系はいくつかの分類があり、例えば30の系に分けるものや、アイスランド国内で現在用いられている34の系に分けるものなどがある。

海岸線はフィヨルドが複雑に入り組んでおり、良港を形成している。内陸部は氷河に覆われた火山性の高原で、居住には適さない。最高峰は南東部にあるエーライヴァヨークトル氷河のクヴァンナダールスフニュークル山頂(標高2110 m)である。

4.2. 気候

アイスランドの沿岸部の気候は亜寒帯気候に属する。暖かい北大西洋海流の影響により、世界の同緯度の多くの場所よりも年間を通じて気温が概して高い。同様の気候を持つ地域には、アリューシャン列島、アラスカ半島、ティエラ・デル・フエゴなどがあるが、これらの地域は赤道に近い。北極に近いにもかかわらず、冬の間も島の沿岸は氷結しない。海氷の到来は稀で、最後に北岸で観測されたのは1969年である。

気候は島の地域によって異なる。一般的に、南岸は北岸よりも温暖で、湿度が高く、風が強い。中央高地は国内で最も寒い地域である。北部の低地の内陸部は最も乾燥している。冬の降雪は南部よりも北部で一般的である。

記録された最高気温は、1939年6月22日に南東岸のテイガルホルンで観測された30.5 °Cである。最低気温は、1918年1月22日に北東部の内陸にあるグリムススタジルとモズルダルールで観測された-38 °Cである。レイキャヴィークの気温記録は、2008年7月30日の26.2 °Cと、1918年1月21日の-24.5 °Cである。

気候変動の影響により、アイスランドでは氷河の後退が加速し、植生パターンが変化し、海洋生態系が変動している。アイスランドの氷河の融解は、地球規模および地域的な影響を及ぼす可能性がある。アイスランドの氷河が融解すると、海水準が1センチメートル上昇する可能性があり、これは世界中で侵食や洪水を引き起こす可能性がある。

4.3. 生態系

アイスランド全土は、アイスランドカンバ林と高山ツンドラという単一の生態域に属している。一部地域は氷河に覆われている。

4.3.1. 植物

植物地理学的に、アイスランドは北方生物地理区内の北極植物区系区に属する。植物相は主に草原で構成され、家畜によって定期的に放牧されている。アイスランド原産の最も一般的な樹木はヨーロッパダケカンバ(Betula pubescens)であり、かつてはヤマナラシ(Populus tremula)、ナナカマド(Sorbus aucuparia)、セイヨウネズ(Juniperus communis)、および主にヤナギなどの他の小型樹木と共に、アイスランドの大部分を覆う森林を形成していた。

島が最初に定住されたとき、広範囲に森林が広がり、土地の約30%が樹木で覆われていた。12世紀後半、アリ・ソルギルスソンは『アイスランド人の書』の中で、「山から海岸まで森林に覆われていた」と記述している。恒久的な人間の定住は、薄い火山性土壌と限られた種の多様性を持つ孤立した生態系を大きく攪乱した。森林は何世紀にもわたって薪や木材のために酷使された。森林伐採、小氷期中の気候悪化、そして入植者によって持ち込まれた羊による過放牧は、侵食による重要な表土の損失を引き起こした。今日、多くの農場が放棄されている。アイスランドの10.00 万 km2の4分の3が土壌侵食の影響を受けており、1.80 万 km2は土地が利用できなくなるほど深刻な影響を受けている。現在では、孤立した保護区にいくつかの小さなカンバ林が残るのみである。アイスランド森林局やその他の林業団体は、国内で大規模な再植林を推進している。再植林の努力により、アイスランドの森林被覆率は1990年代以降6倍に増加した。これは、二酸化炭素排出量の相殺、砂嵐の防止、農場の生産性向上に役立っている。新しい森林の植林により樹木の数は増加したが、その結果は元の森林とは比較にならない。植林された森林の一部には外来種が含まれている。アイスランドで最も高い木は、1949年にキルキュバイヤルクロイストゥルに植えられたシトカトウヒで、2013年には25.2 mと測定された。

アイスランドからは、Chondrus crispus(ツノマタ)、Phyllophora truncata(スギノリ科の一種)、Phyllophora crispa(同)などの藻類が記録されている。

4.3.2. 動物

人間が到着した当時、アイスランドに生息していた唯一の在来陸上哺乳類はホッキョクギツネであった。ホッキョクギツネは氷河期の終わりに、凍った海を渡って島にやって来た。稀に、コウモリが風に乗って島に運ばれてくることがあるが、そこで繁殖することはできない。島には在来の、あるいは野生の爬虫類や両生類は生息していない。

アイスランドの動物には、ヨーロッパ人によって持ち込まれた動物の子孫であるアイスランド羊、アイスランド牛、アイスランド鶏、アイスランド山羊、頑丈なアイスランド馬、そしてアイスランド・シープドッグなどがいる。野生哺乳類には、ホッキョクギツネ、アメリカミンク、ネズミ、クマネズミ、ウサギ、トナカイなどがいる。ホッキョクグマは時折、グリーンランドから氷山に乗って島を訪れるが、アイスランドには定着した個体群は存在しない。2008年6月には、同じ月に2頭のホッキョクグマが漂着した。海洋哺乳類には、ハイイロアザラシ(Halichoerus grypus)やゼニガタアザラシ(Phoca vitulina)などがいる。

アイスランド周辺の海域には多くの種類の魚が生息しており、漁業はアイスランド経済の主要な部分を占め、国の総輸出額の約半分を占めている。鳥類、特に海鳥はアイスランドの動物相の重要な部分を占めている。ニシツノメドリ、トウゾクカモメ類、ミツユビカモメなどが海食崖に営巣している。

商業捕鯨は断続的に行われているほか、科学調査捕鯨も行われている。ホエールウォッチングは1997年以降、アイスランド経済の重要な部分となっている。

アイスランドでは約1,300種の昆虫が知られている。これは他の国と比較して少ない数である(世界中では100万種以上が記載されている)。アイスランドには基本的に蚊は生息していない。

5. 政治

アイスランドは、議会制民主主義を基盤とする共和制国家である。国家元首は大統領であるが、行政の実権は首相が率いる内閣にある。立法府であるアルシング(議会)は一院制で、議員は比例代表制に基づいて選挙区ごとに選出される。

2021年の議会選挙後、主要政党は中道右派の独立党(Sjálfstæðisflokkurinnアイスランド語)、進歩党(Framsóknarflokkurinnアイスランド語)、そして左翼環境運動(Vinstrihreyfingin - grænt framboðアイスランド語)である。これらの3党が、左派のカトリーン・ヤコブスドッティルが率いる連立政権を形成していた。2024年4月にビャルニ・ベネディクトソン(独立党)が首相に就任、同年11月の解散総選挙では中道左派の社会民主同盟が第一党となり、同党党首のクリストルン・フロスタドッティルが次期首相に就任した。

その他、アルシングに議席を持つ政党には、社会民主同盟(Samfylkinginアイスランド語)、人民党(Flokkur fólksinsアイスランド語)、アイスランド海賊党(Píratarアイスランド語)、再生党(Viðreisnアイスランド語)、中央党(Miðflokkurinnアイスランド語)などがある。

2016年、アイスランドはエコノミスト・インテリジェンス・ユニットの民主主義指数によると民主制度の強さで世界第2位、政府の透明性では第13位にランクされた。国民の政治参加意識は高く、直近の選挙での投票率は81.4%と、OECD平均の72%を上回っている。2018年時点で、法制度(警察、議会、司法)に対する信頼度はヨーロッパで2番目に高く、平均73%であった。

多くの政党は、主にアイスランド国民が自国の天然資源(特に漁業)に対する管理権を失うことへの懸念から、EU加盟に反対している。

5.1. 政府構造

アイスランドは象徴元首制と議院内閣制を組み合わせた共和制の国である。国家元首である大統領は国民の直接選挙で選ばれ、任期は4年で再選制限はない。大統領は主に儀礼的な役割を担い、外交上の代表として機能するが、議会が可決した法律に対する拒否権を有し、国民投票にかけることができる。現在の大統領はハッラ・トーマスドッティル(2024年8月1日就任)。

行政の長は首相であり、内閣を率いて行政権を行使する。首相は通常、アルシング(議会)の総選挙後、議会で多数派を形成できる政党の党首または連立交渉の結果に基づいて大統領によって任命される。内閣は首相と各省大臣で構成され、議会に対して責任を負う。

立法府であるアルシングは、930年に設立された世界最古級の議会の一つとされる。一院制で、定数は63議席。議員は比例代表制に基づいて4年ごとに選挙で選出される。アルシングは法律の制定、予算の承認、政府の監督などを行う。

司法府は、地方裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所から成る三審制である。裁判官は法務大臣の推薦に基づき大統領によって任命される。司法の独立は憲法で保障されている。

5.1.1. 大統領

アイスランドの大統領は、国民による直接選挙で選出される。任期は4年で、再選の制限はない。憲法上、大統領は国家元首であり、行政権の一部、立法権の一部(法律の承認、拒否権、アルシングの召集・解散など)、そして恩赦権などを有すると規定されている。

しかし、実際の政治運営においては、大統領の権限行使は慣習的に抑制されており、主に儀礼的・象徴的な役割を担うことが多い。法律に対する拒否権は稀にしか行使されず、行使された場合は国民投票によって最終的な判断が下される。大統領は、アルシング(議会)の選挙後に、首相候補を指名し組閣を要請する役割も持つが、これも通常は選挙結果や政党間の協議に基づく。

ヴィグディス・フィンボガドゥティルは1980年に世界で初めて民主的に選出された女性大統領として就任し、1996年までその職を務めた。ハッラ・トーマスドッティルが2024年8月1日に現職大統領として就任した。

5.1.2. 行政 (内閣と省庁)

アイスランドの行政権は、首相を長とする内閣が担う。内閣は、首相および各省大臣によって構成される。首相は通常、アルシング(議会)の選挙結果に基づき、議会で多数の支持を得られると見込まれる人物を大統領が任命する。各大臣は首相の推薦に基づき大統領が任命する。内閣はアルシングに対して連帯して責任を負う。

内閣は、法律の執行、国家予算の作成・執行、外交政策の推進、各省庁の監督など、国の行政全般を統括する。閣議は定期的に開催され、重要な政策決定を行う。

アイスランドの省庁には、首相府、財務・経済省、外務省、内務省(法務・運輸・地方自治などを担当)、教育・科学・文化省、産業・イノベーション省、環境・天然資源省、福祉省(保健・社会保障・労働などを担当)などがある。各省庁はそれぞれの所管分野における政策の企画・立案・実施を担当する。省庁の再編は、政権交代や社会経済状況の変化に応じて行われることがある。

5.1.3. 立法 (アルシング)

アイスランドの立法府はアルシング(Alþingiアイスランド語)と呼ばれる。アルシングは、西暦930年にシンクヴェトリルで設立された露天集会にその起源を持ち、世界で最も古い議会の一つとされている。ただし、1799年から1845年の間は中断していた。近代的な議会としては1845年にデンマーク王の諮問機関として再興され、その後、自治権の拡大とともに立法機関としての権能を強化してきた。

現在のアルシングは一院制で、定数は63議席である。議員は、国民による直接選挙で選出され、任期は4年である。選挙制度は、複数の選挙区における比例代表制を基本としている。

アルシングの主な機能は以下の通りである。

- 立法:法律の制定および改正。法案は政府または議員によって提出される。

- 予算:国家予算の審議および承認。

- 政府監督:内閣および行政機関の活動を監督し、その責任を問う。不信任決議を可決する権限も持つ。

- 国際条約の承認:重要な国際条約の批准に際して承認を行う。

- 政策討議:国の重要な政策課題について討議し、国民の意思を反映させる。

議会運営は、議長(Forseti Alþingisアイスランド語)によって行われる。議長は議員の中から選出される。議会内には、専門分野ごとに常任委員会が設置されており、法案の詳細な審査や調査を行う。アルシングの議事録や議会活動に関する情報は、国民に公開されている。

5.1.4. 司法

アイスランドの司法制度は、三権分立の原則に基づき、行政および立法から独立して運営されている。司法権は裁判所によって行使される。

アイスランドの裁判所制度は、主に以下の三層構造となっている。

1. 地方裁判所 (Héraðsdómstólarアイスランド語): 全国に8つの地方裁判所が設置されており、民事事件および刑事事件の第一審を担当する。

2. 控訴裁判所 (Landsrétturアイスランド語): 2018年に新設された裁判所で、地方裁判所の判決に対する控訴を審理する。これにより、従来の二審制から三審制への移行が図られた。

3. 最高裁判所 (Hæstiréttur Íslandsアイスランド語): 司法制度の最高位に位置し、控訴裁判所の判決に対する上告を審理する。また、憲法解釈に関する最終的な権限を持つ。最高裁判所の判例は、下級裁判所を拘束する。

裁判官は、法務大臣によって推薦され、大統領によって任命される。裁判官の独立性は憲法によって保障されており、任期中は職務上の行為に関して訴追されない。

この他に、特定の分野を扱う専門裁判所として、労働裁判所(Félagsdómurアイスランド語)などがある。アイスランドは欧州人権条約を批准しており、国内の司法手続きで尽くされた後には、ストラスブールの欧州人権裁判所に提訴することも可能である。

5.2. 主要政党

アイスランドは多党制であり、単一政党が議会で過半数を獲得することは稀で、通常は複数の政党による連立政権が組まれる。以下は、近年の主要な政党である。

- 独立党 (Sjálfstæðisflokkurinnアイスランド語): 中道右派の保守政党で、歴史的にアイスランドで最も大きな勢力を持つ政党の一つ。市場経済と個人の自由を重視し、NATO加盟など西側諸国との連携を支持してきた。伝統的にEU加盟には慎重な立場を取ることが多い。

- 左翼環境運動 (Vinstrihreyfingin - grænt framboðアイスランド語): 左派の環境政党。環境保護、社会正義、ジェンダー平等を主要政策とし、反軍事・平和主義を掲げる。EU加盟には反対の立場。

- 進歩党 (Framsóknarflokkurinnアイスランド語): 中道または中道右派の農本主義に起源を持つ政党。地方の利益を代表することが多く、近年はより広範な層からの支持獲得を目指している。EU加盟には懐疑的。

- 社会民主同盟 (Samfylkinginアイスランド語): 中道左派の社会民主主義政党。社会福祉の充実、機会均等、国際協調を重視する。伝統的にEU加盟に最も積極的な政党の一つ。

- 中央党 (Miðflokkurinnアイスランド語): 2017年に元進歩党党首のシグムンドゥル・ダーヴィド・グンラウグソンによって設立された中道または中道右派のポピュリスト政党。EU加盟には反対。

- 海賊党 (Píratarアイスランド語): 市民の自由、情報公開、直接民主主義、著作権法の改革などを掲げる。特定のイデオロギーに囚われない新しいタイプの政党として、特に若年層からの支持を集めている。

- 人民党 (Flokkur fólksinsアイスランド語): 貧困層や障害者など、社会的に弱い立場の人々の権利擁護を掲げるポピュリスト政党。

- 再生党 (Viðreisnアイスランド語): 中道のリベラル政党で、2016年に独立党から分派する形で結成された。市場経済を支持しつつ、EU加盟に積極的な立場を取る。

これらの政党は、選挙結果に応じて連立交渉を行い、政権を形成する。各政党の勢力図は選挙ごとに変動し、アイスランドの政治情勢は比較的流動的であると言える。

5.3. 女性の権利とジェンダー平等政策

アイスランドは、ジェンダー平等と女性の権利において世界的に高い水準を達成している国として知られている。世界経済フォーラムが発表するジェンダー・ギャップ指数では、長年にわたりトップクラスの評価を得ている。

歴史的に見ると、アイスランドの女性は早くから政治参加への道を切り開いてきた。1915年には一部制限付きながら女性参政権が認められ、1920年にはより広範な女性参政権が確立された。1980年には、ヴィグディス・フィンボガドゥティルが国民の直接選挙によって大統領に選出され、世界で初めて民主的に選ばれた女性国家元首となった。彼女の就任は、アイスランドだけでなく、世界中の女性の地位向上に大きな影響を与えた。

1983年には、女性の政治的・経済的・社会的ニーズを推進するために、女性のみで構成される政党「女性リスト」(Kvennalistinnアイスランド語)が設立され、国政にも進出した。この動きは、既存政党に対しても女性候補者の擁立や女性政策の重視を促す効果をもたらした。現在では、多くの主要政党が議員候補者や党内役員の女性比率に関するクオータ制を導入している。2021年の選挙では、国会議員の48%が女性であり、これは世界平均を大きく上回る数値である。

2009年には、ヨハンナ・シグルザルドッティルが首相に就任し、世界で初めて同性愛者であることを公表している人物が政府の長となった。これは、アイスランドの寛容性と多様性を象徴する出来事であった。

具体的な政策としては、同一労働同一賃金の法制化、育児休業制度の充実(父親の取得も奨励)、保育サービスの拡充、企業役員における女性比率の向上策などが挙げられる。特に育児休業については、父親と母親それぞれに割り当てられた期間があり、両親が協力して育児に参加することを促している。

しかし、課題も依然として存在する。特定の産業や職種における男女間の賃金格差、管理職における女性比率の低さ、ジェンダーに基づく暴力の問題などは、引き続き取り組むべき重要な課題とされている。アイスランド政府および市民社会は、これらの課題解決に向けて、法制度の整備、意識啓発活動、教育などを通じて、ジェンダー平等のさらなる推進を目指している。

5.4. 人権

アイスランドは、基本的人権の保障と擁護において高い評価を受けている国の一つである。アイスランド憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、集会の自由、結社の自由など、基本的な市民的及び政治的権利を保障している。

表現の自由と報道の自由:

報道の自由は広く尊重されており、メディアは政府から独立して活動している。2010年には、ジャーナリストや内部告発者の情報源を保護し、言論の自由を強化することを目的とした「アイスランド近代メディアイニシアティブ」(IMMI)法案が議会で可決され、世界で最も強力なジャーナリスト保護法の一つとして注目された。

信教の自由:

憲法は信教の自由を保障している。アイスランド国教会(福音ルーテル派)が国教としての地位を有するが、国民は他の宗教を信仰する自由、または無宗教である自由を持つ。宗教団体は法務省に登録することで法人格を得ることができ、国からの財政支援(教会税の配分)を受けることができる。

性的少数者(LGBTQ+)の権利:

アイスランドは、LGBTQ+の権利保障において世界で最も先進的な国の一つである。同性結婚は2010年に合法化され、同性カップルは養子縁組を含む異性カップルと同等の権利を有する。差別禁止法は性的指向や性自認に基づく差別を禁じている。首都レイキャヴィークでは毎年大規模なプライド・パレードが開催され、社会全体の寛容性を示している。

男女平等:

「女性の権利とジェンダー平等政策」の項で詳述した通り、ジェンダー平等はアイスランド社会の重要な柱であり、政治・経済・社会のあらゆる分野で推進されている。

その他の人権課題:

一方で、いくつかの課題も指摘されている。例えば、移民や難民の受け入れと社会統合、人身売買対策、ヘイトスピーチ対策などが挙げられる。また、刑務所の過密状態や精神疾患を持つ受刑者への対応なども人権擁護の観点から改善が求められている。

アイスランド政府は、国内の人権オンブズマン制度や国際的な人権機関との協力を通じて、これらの課題に取り組み、人権状況のさらなる向上を目指している。アムネスティ・インターナショナルなどの国際人権NGOも、アイスランドの人権状況を監視し、提言を行っている。

6. 地方行政区分

アイスランドの地方行政は、主に以下の階層で構成されている。

1. 地方 (Landsvæðiアイスランド語):

アイスランドは統計および地理的便宜のために、伝統的に8つの「地方」に区分される。これらは行政機能を持つ単位ではないが、地域計画や統計データの収集・分析などに用いられる。8つの地方は以下の通り。

- 首都圏 (Höfuðborgarsvæðiðアイスランド語)

- 南部半島 (Suðurnesアイスランド語)

- 西部 (Vesturlandアイスランド語)

- 西フィヨルド (Vestfirðirアイスランド語)

- 北西部 (Norðurland vestraアイスランド語)

- 北東部 (Norðurland eystraアイスランド語)

- 東部 (Austurlandアイスランド語)

- 南部 (Suðurlandアイスランド語)

2. 選挙区 (Kjördæmiアイスランド語):

アルシング(国会)議員選挙のために、国は6つの選挙区に分けられている。2003年までは地方区分とほぼ一致していたが、投票価値の平等を期すために再編された。

- レイキャヴィーク北選挙区 (Reykjavíkurkjördæmi norðurアイスランド語)

- レイキャヴィーク南選挙区 (Reykjavíkurkjördæmi suðurアイスランド語)

- 南西選挙区 (Suðvesturkjördæmiアイスランド語) - レイキャヴィーク周辺の4つの郊外地域

- 北西選挙区 (Norðvesturkjördæmiアイスランド語)

- 北東選挙区 (Norðausturkjördæmiアイスランド語)

- 南選挙区 (Suðurkjördæmiアイスランド語)

3. 基礎自治体 (Sveitarfélagアイスランド語):

アイスランドの地方行政の基本単位は「基礎自治体」である。2023年時点で69の基礎自治体が存在する。これらの自治体は、教育(学校運営)、社会福祉、都市計画、インフラ(道路、水道など)、文化サービスなど、住民に密着した行政サービスを提供する責任を負う。各基礎自治体には選挙で選ばれる議会と、議会によって任命される首長(市長または町長・村長)がいる。基礎自治体の規模や人口は様々であり、近年は行政効率化のために自治体合併が進められる傾向にある。

歴史的には「県」(Sýslaアイスランド語)という行政単位も存在したが、現代の行政システムにおける役割は限定的であり、主に司法管轄区や統計上の区分として用いられる。

6.1. 主要都市

アイスランドの人口は首都レイキャヴィークとその周辺に集中しているが、地方にも経済的・文化的に重要な役割を担う都市が存在する。

- レイキャヴィーク (Reykjavíkアイスランド語): アイスランドの首都であり、最大の都市。人口は約13万人(2023年時点)、近郊の都市を含む首都圏(大レイキャヴィーク)の人口は約23万人で、国全体の人口の約3分の2を占める。政治、経済、文化の中心地であり、政府機関、主要企業の本社、大学、美術館、劇場などが集まっている。世界最北の首都としても知られる。近年は観光客の急増に対応するためのインフラ整備や、都市の持続可能性に関する課題に直面している。

- コーパヴォグル (Kópavogurアイスランド語): レイキャヴィークの南に隣接する都市で、アイスランド第2の人口(約4万人)を擁する。住宅地が広がるほか、商業施設や文化施設(コンサートホール「サルリン」など)も充実している。

- ハフナルフィヨルズゥル (Hafnarfjörðurアイスランド語): レイキャヴィークの南西に位置する港湾都市で、人口は約3万人。歴史的に漁業と商業が盛んで、現在も重要な港を持つ。アルミニウム精錬工場が立地していることでも知られる。毎年開催されるヴァイキング祭りが有名。

- アークレイリ (Akureyriアイスランド語): 北部アイスランドの中心都市で、「北の首都」とも呼ばれる。人口は約2万人。エイヤフィヨルズルという長いフィヨルドの奥に位置し、漁業、商工業、教育、文化の拠点となっている。大学や植物園、スキーリゾートなどがある。

- レイキャネスバイル (Reykjanesbærアイスランド語): 南部半島に位置し、ケプラヴィーク国際空港を擁する都市。人口は約2万人。旧市街のケプラヴィーク、ンヤルズヴィーク、ハフニルの3町が合併して誕生した。空港関連産業や漁業が主要産業。近年はデータセンターの誘致なども進んでいる。

これらの都市は、それぞれの地域における経済活動や文化発信の中心として機能している。都市化に伴う住宅問題、交通渋滞、環境問題などは、多くの都市が共有する現代的な課題となっている。

7. 国際関係

アイスランドは、小国ながらも活発な外交を展開している。伝統的に中立政策を基本としつつ、北大西洋条約機構(NATO)の原加盟国であり、集団安全保障体制の一翼を担っている。北欧諸国とは北欧理事会などを通じて緊密な協力関係を維持しており、歴史的・文化的な結びつきも強い。欧州連合(EU)には加盟していないが、欧州経済領域(EEA)を通じてEU単一市場に参加している。過去にはEU加盟申請を行ったものの、漁業政策などを巡る国内世論の反対もあり、交渉は凍結されている。

歴史的には、イギリスとの間で3次にわたるタラ戦争と呼ばれる漁業権を巡る紛争を経験したが、これは小国が自国の資源主権を主張し、国際法に基づいて解決を図った事例として知られる。国際連合(UN)の加盟国として、国際平和維持活動や開発協力にも積極的に参加している。

7.1. 外交政策と主要な関係国

アイスランドの外交政策は、伝統的に中立と平和主義を基調としつつ、国家の安全保障と経済的利益の確保を最優先課題としている。小国であるため、多国間協調と国際法を重視する姿勢が顕著である。

基本方針:

- 西側諸国との連携: 北大西洋条約機構(NATO)の原加盟国であり、アメリカ合衆国との二国間防衛協定を通じて安全保障を確保してきた(米軍は2006年に撤退したが、NATOの枠組みでの協力は継続)。

- 北欧協力: デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドといった他の北欧諸国とは、北欧理事会やその他の枠組みを通じて、政治、経済、文化、社会など多岐にわたる分野で緊密な協力関係を築いている。歴史的、文化的なつながりが深く、外交政策においても共通の価値観を共有することが多い。

- 欧州との関係: 欧州連合(EU)には加盟していないが、欧州経済領域(EEA)協定を通じてEUの単一市場に参加しており、経済的には深く結びついている。シェンゲン協定にも加盟しており、域内の自由な移動が保障されている。

- 国際機関における活動: 国際連合(UN)、世界貿易機関(WTO)、欧州評議会、北極評議会などの国際機関に積極的に参加し、国際法、人権、環境保護、持続可能な開発といった分野で貢献している。

- 小国外交: 国連などの場で、他の小国と連携して共通の利益を追求する動きも見られる。

主要な関係国:

- アメリカ合衆国: 歴史的に安全保障上の重要なパートナーであり、経済的にも緊密な関係にある。NATOの枠組みでの協力が中心。

- ノルウェー: 歴史的・文化的なつながりが非常に強く、漁業政策やエネルギー政策など共通の関心事項が多い。北欧協力の中心的なパートナー。

- デンマーク: 旧宗主国であり、現在も緊密な関係を維持している。グリーンランドやフェロー諸島(デンマーク自治領)との関係も重要。

- イギリス: タラ戦争という紛争の歴史がある一方で、貿易や観光において重要な相手国。

- ドイツ: ヨーロッパにおける主要な貿易相手国の一つであり、文化交流も活発。

- カナダ: 多くのアイスランド系移民が居住しており、人的・文化的なつながりが深い。北極圏問題でも協力関係にある。

- 中国: 近年、経済関係が急速に拡大しており、地熱エネルギー分野での協力や自由貿易協定の締結などが行われている。北極海航路に関しても関心を示している。

- 日本: 地熱エネルギー技術、水産資源管理、防災などの分野で協力関係がある。文化交流も徐々に進んでいる。

アイスランドは、自国の主権と独立を維持しつつ、国際社会における責任ある一員として、平和と繁栄に貢献することを目指している。

7.2. 欧州連合(EU)との関係

アイスランドは欧州連合(EU)の加盟国ではないが、欧州経済領域(EEA)協定を通じてEUの単一市場に深く組み込まれている。この協定により、アイスランドはEUの4つの自由(商品、サービス、資本、人の移動の自由)の恩恵を受ける一方で、関連するEU法規の大部分を国内法として導入する義務を負っている。また、シェンゲン協定にも加盟しており、EU市民との間で国境検査なしの自由な移動が可能である。

2008年の深刻な金融危機を受け、経済的安定を求める声やユーロ導入への期待から、アイスランド国内でEU加盟への関心が高まった。2009年7月、当時のヨハンナ・シグルザルドッティル政権はEUへの加盟を正式に申請し、加盟交渉が開始された。

しかし、加盟交渉が進むにつれて、いくつかの主要な論点が浮上し、国内世論は加盟に対して慎重な姿勢を強めていった。

- 漁業政策: アイスランドにとって漁業は伝統的な基幹産業であり、国家経済の柱の一つである。EUの共通漁業政策(CFP)の下では、自国の排他的経済水域内の漁業資源に対する管理権が制約されることへの強い懸念があった。特に、漁獲枠の設定や外国漁船のアクセスに関して、国内の漁業関係者を中心に強い反対意見が出された。

- 農業政策: アイスランドの農業は小規模であり、厳しい自然環境下で保護されてきた。EUの共通農業政策(CAP)が適用された場合、国内農業への影響が懸念された。

- 主権の問題: EU法が国内法に優先することや、一部の政策決定権がEU機関に移管されることに対する、国家主権の観点からの抵抗感も存在した。

- 捕鯨問題: アイスランドは商業捕鯨を再開しており、EUの多くの加盟国がこれに強く反対しているため、加盟交渉における障害の一つと見なされた。

2013年の総選挙でEU加盟に懐疑的な独立党と進歩党が勝利し、連立政権を樹立すると、EU加盟交渉は凍結された。その後、2015年3月には、アイスランド政府はEUに対して加盟申請を取り下げるとの書簡を送付したが、EU側は正式な取り下げとは見なしていない。

現在、アイスランド国内のEU加盟に対する世論は依然として分かれており、近い将来に加盟交渉が再開される可能性は低いと見られている。多くの政党は、EEA協定を通じてEUとの緊密な経済関係を維持することが、現時点での最善の選択であると考えている。しかし、将来の経済状況や国際情勢の変化によっては、再びEU加盟が議論の対象となる可能性も残されている。

7.3. 国際紛争と協力

アイスランドは歴史的に大規模な国際紛争に直接関与することは少なかったが、いくつかの重要な出来事を通じて国際社会との関わりを深めてきた。

国際紛争:

- タラ戦争 (1950年代 - 1970年代): 最も著名な国際紛争は、イギリスとの間で3次にわたって発生した漁業権を巡る「タラ戦争」である。アイスランドが自国の排他的経済水域(EEZ)を段階的に拡大したことに対し、伝統的にアイスランド近海で操業してきたイギリスが強く反発した。この紛争は、漁船同士の衝突や威嚇射撃、外交関係の一時断絶といった事態も引き起こしたが、最終的にはアイスランドの主張が国際的に認められ、200海里のEEZが確立された。この紛争は、小国が国際法と外交努力によって大国から譲歩を引き出した事例として、また、海洋資源の管理に関する国際的な議論を促した点で重要である。紛争の過程では、関係国の漁業従事者の生活や国内経済への影響、さらにはNATO同盟国間の対立という側面も顕著であった。アイスランドは、自国の生存に関わる資源を守るという強い意志を示し、国際社会における主権国家としての立場を確立した。

国際協力:

- 北大西洋条約機構(NATO): アイスランドは1949年のNATO設立時からの原加盟国である。常備軍は持たないが、自国の領土(特にケプラヴィークの航空基地)をNATOの防衛目的で提供し、集団安全保障体制に貢献してきた。冷戦期には、アイスランドは北大西洋の戦略的要衝として重要な役割を果たした。冷戦終結後も、NATOの平和維持活動や危機対応作戦に文民や沿岸警備隊を派遣するなど、限定的ながらも貢献を続けている。NATOの枠組みでの防空協力(アイスランド航空警察)も受けている。

- 国際連合(UN): アイスランドは1946年に国連に加盟し、国際平和と安全、人権、開発、環境保護といった国連の諸活動に積極的に参加している。特に、小国としての視点から、国際法に基づく紛争解決や多国間主義の重要性を訴えている。国連の平和維持活動(PKO)への文民警察官や専門家の派遣、開発途上国への政府開発援助(ODA)の供与なども行っている。

- その他の国際協力: 北欧理事会、欧州評議会、経済協力開発機構(OECD)、世界貿易機関(WTO)などの国際機関のメンバーとして、各分野での国際協力に参画している。近年では、気候変動対策、海洋環境保護、ジェンダー平等といった地球規模課題への取り組みにも力を入れている。

アイスランドは、紛争の平和的解決と国際協調を外交の基本原則とし、自国の国益を追求するとともに、国際社会の安定と発展に貢献することを目指している。これらの国際紛争や協力の経験は、客観的な事実関係と共に、関係者の多様な立場や人道的側面、そしてそれがアイスランド社会や国際関係に与えた影響という観点から分析されるべきである。

7.3.1. タラ戦争

タラ戦争(Cod Wars英語、アイスランド語: Þorskastríðinアイスランド語)は、20世紀後半にアイスランドとイギリスの間で、主にアイスランド周辺海域の漁業権と排他的経済水域(EEZ)の設定を巡って発生した一連の対立である。この対立は、漁船同士の衝突、網の切断、海軍艦艇の派遣といった事態を含む、緊迫したものであった。

背景:

アイスランド経済は伝統的にタラなどの水産資源に大きく依存しており、漁業は国の存立に関わる基幹産業であった。20世紀半ば、乱獲による資源枯渇への懸念が高まる中、アイスランドは自国の漁業資源を保護し、経済的利益を確保するために、領海および漁業専管水域の拡大を主張し始めた。一方、イギリスは古くからアイスランド近海で大規模な漁業活動を行っており、自国の漁業者の既得権益を守る立場からアイスランドの主張に強く反対した。

経緯(主な3回の紛争):

1. 第一次タラ戦争 (1958年 - 1961年):

- アイスランドが漁業水域を従来の4海里から12海里に拡大すると宣言。

- イギリスはこれを認めず、自国漁船の保護のためにイギリス海軍の艦艇を派遣。アイスランド沿岸警備隊との間で小競り合いや威嚇行為が発生した。

- 最終的に、国際的な調停を経て、イギリスはアイスランドの12海里漁業水域を事実上黙認する形で終結した。

2. 第二次タラ戦争 (1972年 - 1973年):

- アイスランドが漁業水域を50海里に拡大すると宣言。

- 再びイギリスが強く反発し、海軍を派遣。アイスランド側はイギリス漁船の網を切断するなどの対抗措置を取った。両国の艦船が衝突する事件も発生した。

- NATOの同盟国間の紛争ということもあり、国際的な懸念が高まった。最終的に、暫定的な合意により、イギリス漁船の操業に一定の制限を設けることで妥協が成立した。

3. 第三次タラ戦争 (1975年 - 1976年):

- アイスランドが漁業水域を200海里に拡大すると宣言。これは当時、国連海洋法会議で議論されていた200海里EEZの概念を先取りするものであった。

- 最も激しい対立となり、アイスランド沿岸警備隊の艦船とイギリス海軍のフリゲート艦が複数回にわたり衝突した。アイスランドはイギリスとの外交関係を一時断絶する強硬措置も取った。

- NATOからの圧力や、国際世論が200海里EEZを支持する方向に傾いたこともあり、最終的にイギリスはアイスランドの200海里漁業水域を承認し、紛争は終結した。

アイスランドの主張と国際的な影響:

アイスランドは一貫して、自国の経済的生存と水産資源の持続可能な管理のために、漁業水域の拡大が必要であると主張した。小国であるアイスランドが、経済的にも軍事的にも格段に大きなイギリスに対して、国際法や外交交渉を駆使して自国の主張を貫いたことは、国際社会に大きな影響を与えた。タラ戦争は、200海里EEZという新たな海洋法秩序の確立を促す上で重要な役割を果たしたと言える。

国内経済への影響と関係国の立場:

アイスランドにとっては、漁業権の確保は国家経済の死活問題であり、国民の強い支持を得ていた。一方、イギリスにとっては、アイスランド近海での漁業権の喪失は、自国の漁業産業、特に遠洋漁業に従事する地域の経済と雇用に大きな打撃を与えた。両国の国内世論はそれぞれ自国の立場を強く支持し、ナショナリズムを高揚させた。

タラ戦争は、資源ナショナリズム、海洋資源の管理、小国と大国の関係、そして国際法と実力行使の間の緊張関係を示す事例として、今日でも研究対象となっている。

8. 軍事

アイスランドは、北大西洋条約機構(NATO)の原加盟国でありながら、常備の軍隊を保有していない世界でも数少ない国の一つである。国防は、自国の沿岸警備隊(Landhelgisgæsla Íslandsアイスランド語)、警察、そしてNATOとの集団安全保障体制に依存している。

国防体制:

- アイスランド沿岸警備隊: 領海・排他的経済水域の警備、漁業監視、捜索救難活動、海上法執行などを主な任務とする。武装した哨戒艦艇や航空機を保有しており、限定的ながら軍事的な能力も有する。歴史的には、イギリスとのタラ戦争において重要な役割を果たした。また、アイスランド防空システム(Íslenska Loftvarnarkerfiðアイスランド語)の維持も担当している。

- 警察: 国内の治安維持を担当する。国家警察長官の下に各地方警察が置かれている。特殊部隊(Víkingasveitinアイスランド語、「ヴァイキング部隊」)も存在し、対テロ作戦や高度な武装犯罪への対応能力を有する。

- アイスランド危機対応部隊 (Íslenska Friðargæslanアイスランド語, ICRU): 国際平和協力活動への参加を目的として設立された文民中心の部隊。平和維持活動、人道支援、選挙監視などの任務に専門家を派遣する。軍事的な機能は持たないが、準軍事的機能と表現されることもある。

NATOとの関係:

アイスランドは1949年のNATO設立時からの加盟国であり、集団防衛体制の一翼を担っている。常備軍を持たないため、直接的な兵力提供は行わないが、戦略的に重要な地理的位置(GIUKギャップ)から、冷戦期にはケプラヴィークにアメリカ軍を中心とするNATO軍基地(アイスランド防衛隊)が置かれ、北大西洋の哨戒・防衛拠点として機能した。この基地は2006年にアメリカ軍が撤退したが、アイスランドは引き続きNATOの枠組みで防空協力(アイスランド航空警察任務)を受けており、NATO加盟国の戦闘機が定期的にアイスランド領空の警備を行っている。

また、NATO主導の平和維持活動や国際的な演習にも、沿岸警備隊や危機対応部隊を派遣する形で参加している。

非武装中立の理念:

軍隊を持たないという国是は、アイスランドの平和主義的な外交政策と深く結びついている。歴史的に紛争への直接的な軍事介入を避け、国際法と多国間協調による平和的解決を重視する姿勢を貫いている。1986年には、冷戦終結の転換点の一つとなった米ソ首脳会談(レイキャヴィーク会談)の開催地となるなど、平和外交の舞台としての役割も果たしてきた。

「世界で最も平和な国」ランキング(世界平和度指数)では、長年にわたり上位を維持しており、これは非武装であること、犯罪率の低さ、社会政治的安定性の高さなどが評価された結果である。

9. 経済

アイスランド経済は、伝統的な漁業への依存から、近年は観光業、再生可能エネルギー関連産業、アルミニウム精錬、ハイテク産業など多角化が進んでいる。2008年の金融危機では深刻な打撃を受けたが、その後の回復は目覚ましく、独自の経済モデルを模索している。

2022年時点で、アイスランドは一人当たりGDP(名目)で世界第8位(US$7.88 万 USD)、購買力平価(PPP)ベースの一人当たりGDPでは世界第13位($6.98 万 USD)と、高い生産性を誇っている。国内の一次エネルギー供給の約85%を国産の再生可能エネルギーで賄っており、特に豊富な水力発電と地熱発電の利用により、一人当たりの電力生産量は世界最大である。

歴史的には、アイスランド経済は漁業に大きく依存しており、現在でも輸出収益の約20%を占め、労働力人口の7%が漁業に従事している。しかし、経済の多角化が進むにつれ、漁業への依存度は低下傾向にある(1960年代には輸出の90%を占めていた)。

20世紀までは比較的貧しい国であったが、第二次世界大戦後の漁業の工業化とマーシャル・プランによる援助で繁栄し、世界で最も発展した国の一つとなった。2021/2022年の国連人間開発指数では世界第3位にランクされている。2011年のエコノミスト・インテリジェンス・ユニットの生活の質指数では世界第2位であった。ジニ係数に基づくと、アイスランドは世界で最も所得格差が少ない国の一つであり、不平等を調整した人間開発指数では第6位である。失業率は金融危機以降一貫して低下しており、2012年6月時点で4.8%であった。

通貨はアイスランド・クローナ(ISK)である。人口200万人未満の国で変動相場制と独立した金融政策を持つ世界で唯一の国である。ユーロ導入については国民の反対が根強い。

経済構造は、製造業やサービス業(ソフトウェア開発、バイオテクノロジー、金融など)へと多様化しており、工業は約25%、サービス業は約70%を占める。観光業、特にエコツーリズムやホエールウォッチングが拡大している。2016年には約170万人が訪れ、2010年の3倍となった。農業(GDPの5.4%)は主にジャガイモ、温室野菜、羊肉、乳製品から成る。金融センターはレイキャヴィークのボルガルトゥン地区にあり、多くの企業や投資銀行が集まっている。証券取引所であるアイスランド証券取引所(ISE)は1985年に設立された。

アイスランドは2012年の経済自由度指数で27位、2016年の世界経済フォーラムの国際競争力指数では29位であった。WIPOのグローバル・イノベーション・インデックス2024では世界22位である。税制はフラットタックス制で、個人所得税率は22.75%(地方税と合わせて最大35.7%)、法人税率は18%と世界的に低い。付加価値税があり、純富裕税は2006年に廃止された。雇用規制は比較的柔軟で、労働市場の自由度は高い。財産権は強力で、漁業管理にも適用されている。福祉国家として様々な補助金があるが、支出は他の欧州諸国より少ない。

農業補助金はOECD諸国の中で最も高く、構造改革の妨げとなる可能性がある。医療・教育支出はOECD基準では効率が低いとされるが、改善が進んでいる。OECDの2008年経済調査では、通貨とマクロ経済政策の課題が指摘された。2008年春に通貨危機が始まり、10月には銀行取引が停止された。OECDの2011年評価では、財政政策の持続可能性と金融部門の健全性回復で進展が見られたが、漁業の効率化・持続可能性、金融政策によるインフレ対応には課題が残る。公的債務は危機後減少し、2015年時点でGDP比で世界31位である。

9.1. 経済構造と主要産業

アイスランド経済は、歴史的に漁業に大きく依存してきたが、近年は多角化が進んでいる。しかし、漁業は依然として国の経済と文化において重要な位置を占めている。

- 漁業 および 水産加工業:

豊かな漁場に恵まれ、タラ、コダラ、カレイ、ニシン、カラフトシシャモ(日本へも多く輸出)などが主要な漁獲物である。漁獲された水産物は、冷凍、塩蔵、乾燥、燻製などの形で加工され、国内外に出荷される。漁業は輸出総額の大きな割合を占め、地方経済の柱となっている。資源管理の観点から、漁獲枠の設定など厳格な規制が行われている。

- 観光業:

2000年代後半以降、特に2010年のエイヤフィヤトラヨークトル火山噴火を契機に世界的な注目を集め、急速に成長した。火山、氷河、間欠泉、オーロラ、温泉(ブルーラグーンなど)といった独特の自然景観が主な魅力である。ホエールウォッチングやハイキング、氷河トレッキングなどのエコツーリズムも人気が高い。観光客の急増は経済に大きく貢献する一方で、環境負荷の増大やインフラ不足といった課題も生じさせている。

- アルミニウム精錬:

豊富な地熱発電および水力発電による安価でクリーンな電力を利用して、ボーキサイトを輸入しアルミニウムを精錬する産業が発達している。エネルギー集約型産業であり、国の電力消費量の大きな割合を占める。アルミニウムは主要な輸出品の一つである。

- 再生可能エネルギー産業:

地熱発電と水力発電が国内の電力供給のほぼ全てを賄っており、エネルギー自給率が非常に高い。この分野での技術やノウハウは国際的にも評価されており、地熱利用技術のコンサルティングなども行われている。水素エネルギー社会の実現に向けた取り組みも進められている。

- IT・ハイテク産業:

ソフトウェア開発、ゲーム開発(CCP Gamesの『EVE Online』など)、バイオテクノロジー、データセンターなどの分野が成長している。高い教育水準と安定した電力供給が誘致要因となっている。

- 農業:

国土の大部分が耕作に適さないが、地熱を利用した温室栽培(トマト、キュウリ、パプリカなど)が行われている。伝統的には羊の牧畜が中心で、羊肉や乳製品(スキールなど)が生産されている。ジャガイミングも栽培されている。食料自給率は低いが、国内消費向けに一定量が供給されている。

- 金融業:

2000年代初頭に急速に拡大したが、2008年の金融危機で大きな打撃を受けた。その後、規制強化と再編が進められた。

これらの産業は相互に関連し合いながら、アイスランド経済を構成している。経済発展に伴い、環境保護との両立や、産業構造の変化による社会的な影響(地域格差、労働市場の変化など)への対応が重要な課題となっている。

9.2. 2008年の金融危機とその後の回復

青線:10年債

赤線:5年債

灰色線:2年債

2000年代初頭、アイスランドは金融部門の自由化と民営化を背景に、国際的な投資銀行業務を急速に拡大させ、経済は一時的に著しい繁栄を遂げた。しかし、この成長は海外からの多額の借入に依存しており、非常に脆弱なものであった。

金融危機の発生と影響:

2008年、アメリカのサブプライム住宅ローン危機が引き金となり世界的な金融危機が発生すると、アイスランドは特に深刻な影響を受けた。国際的な信用収縮により、アイスランドの大手3銀行(グリトニル、ランズバンキ、カウプシング銀行)は資金調達が困難となり、2008年10月に相次いで経営破綻した。これらの銀行の負債総額は、当時のアイスランドの国内総生産(GDP)の数倍に達していた。

この結果、

- 通貨アイスランド・クローナは急落し、価値が大幅に下落した。

- 株式市場は暴落し、取引が一時停止された。

- 多くの企業が倒産し、失業率が急上昇した。

- 国民の預金や年金資産が大きな打撃を受け、生活水準が著しく低下した。

- 政府は非常事態を宣言し、銀行を国有化するなどの緊急措置を講じたが、国家財政は破綻寸前に追い込まれた。

政府の対応と国際社会からの支援:

アイスランド政府は、国際通貨基金(IMF)および北欧諸国などから総額約100.00 億 USD規模の緊急融資を受け入れた。これと引き換えに、厳しい財政緊縮策、金融規制の強化、銀行システムの再建などの構造改革を実施した。

- 破綻した銀行の国内業務は新銀行に引き継がれ、旧銀行は清算手続きに入った。

- 資本の海外流出を防ぐため、厳格な資本規制が導入された(2017年に段階的に解除)。

- 金融危機を引き起こしたとされる銀行の経営者や関係者に対する捜査が行われ、一部は有罪判決を受けた。

国民生活への影響と社会的公正:

金融危機は国民生活に甚大な影響を与え、多くの人々が住宅ローンや個人負債の返済に苦しんだ。海外に移住する者も相次いだ。政府や金融機関に対する国民の不信感が高まり、大規模な抗議デモ(「鍋とフライパン革命」)が発生し、政権交代につながった。

特に、イギリスやオランダの預金者がアイスランドの銀行(ランズバンキ銀行の子会社「アイスセーブ」)に預けていた預金の保護を巡っては、両国政府との間で深刻な対立が生じた(アイスセーブ問題)。アイスランド政府がこれらの預金を全額保証することについては、国内で強い反対があり、国民投票で2度にわたり否決された。この問題は、社会的公正や国家の責任のあり方について、アイスランド社会に大きな問いを投げかけた。

その後の回復:

厳しい改革と国民の努力、そして通貨クローナ安による輸出競争力の向上(特に漁業とアルミニウム)や観光客の急増により、アイスランド経済は比較的速やかに回復軌道に乗った。2011年頃から経済成長率はプラスに転じ、失業率も徐々に低下した。

金融危機はアイスランドにとって大きな試練であったが、同時に経済構造の脆弱性を認識し、より持続可能で多様な経済モデルへと転換する契機ともなった。この経験は、金融規制の重要性や、社会的公正を重視した経済政策の必要性についての国民的コンセンサスを形成する上で大きな役割を果たした。

9.3. エネルギー政策と再生可能エネルギー

アイスランドは、再生可能エネルギーの利用において世界をリードする国の一つである。国内の総エネルギー供給の約85%を、そして電力供給のほぼ100%を、国産の再生可能エネルギー(主に地熱発電と水力発電)で賄っている。

エネルギー供給の現状:

- 地熱発電: アイスランドは大西洋中央海嶺とアイスランド・ホットスポットの上に位置するため、非常に活発な地熱地帯が広がっている。この豊富な地熱資源を利用して、発電だけでなく、地域暖房(家庭や公共施設の温水供給)、温室農業、プールの加温、工業プロセスなど多岐にわたる分野で活用されている。主要な地熱発電所には、ヘトリスヘイジ地熱発電所やネーシャヴェトリル地熱発電所などがある。

- 水力発電: 多くの氷河や降水量の多い山岳地帯を源とする河川が存在し、これらの水資源を利用した水力発電も盛んである。カラフニューカル水力発電所は国内最大の水力発電所である。

- エネルギー自給率: 地熱と水力により、アイスランドは高いエネルギー自給率を達成しており、化石燃料への依存度が極めて低い。輸送部門や漁船では依然として輸入石油製品が使用されているが、これらの分野でも電気自動車(EV)の普及や代替燃料の開発が進められている。2023年には新車登録の50.1%がバッテリー式電気自動車であり、2024年には国内の自動車の約18%が電動化された。

エネルギー政策と国家戦略:

アイスランド政府は、再生可能エネルギーの最大限の活用と、持続可能なエネルギー社会の実現を国家戦略の柱としている。

- エネルギー集約型産業の誘致: 安価で安定した再生可能エネルギー電力を活用するため、アルミニウム精錬などのエネルギー集約型産業を誘致してきた。これは国の主要な輸出産業の一つとなっている。

- カーボンニュートラル目標: 2040年までのカーボンニュートラル達成を目標に掲げ、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいる。これには、輸送部門の電化、産業プロセスの効率化、二酸化炭素回収・貯留(CCS)技術の開発などが含まれる。

- 技術開発とイノベーション: 地熱利用技術や水素エネルギー技術などの研究開発に力を入れており、これらの分野で国際的なリーダーシップを発揮することを目指している。

- 送電網の整備: 国内の電力需要に対応するため、送電網の近代化と拡張が進められている。将来的には、海底ケーブルを通じてヨーロッパ大陸へ電力を輸出する構想(アイスリンク計画)も存在するが、経済性や環境への影響などについて慎重な議論が行われている。

環境負荷や社会への影響:

再生可能エネルギー中心のエネルギーシステムは、温室効果ガス排出量の削減に大きく貢献している一方で、ダム建設や地熱開発に伴う景観の変化や生態系への影響、地熱発電所からの硫化水素排出といった環境負荷も存在する。これらの問題に対しては、環境アセスメントの実施や、より環境負荷の少ない技術の開発が進められている。また、大規模なエネルギー開発プロジェクトは、地域社会や伝統的な生活様式に影響を与える可能性もあり、地域住民との合意形成や利益配分が重要な課題となる。

2023年、アイスランド北東部のドレキ地域における炭化水素探査・生産のための沖合ライセンスが初めて企業に付与されたが、その後すべてのライセンスは放棄された。

9.4. 運輸・交通

アイスランドの運輸・交通システムは、広大な国土と低い人口密度、そして厳しい自然条件という特徴を反映している。

道路網:

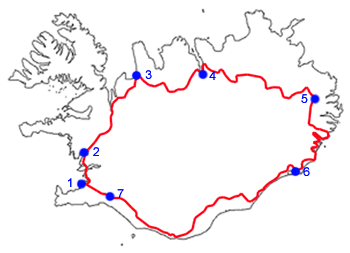

- 国道1号線(リングロード) (Þjóðvegur 1アイスランド語 または Hringvegurアイスランド語): アイスランド本島をほぼ一周する総延長約1332 kmの基幹道路。1974年に全線開通し、主要な都市や集落を結んでいる。大部分が舗装されているが、一部区間(特に東部)には未舗装区間も残っていた(近年舗装化が進んでいる)。冬季は積雪や凍結により通行が困難になる区間もある。リングロード沿いには約30の一車線橋があり、特に南東部に多い。

- その他の道路: リングロードから分岐して各地域へ延びる国道や地方道がある。内陸部の中央高地へ通じるFロードと呼ばれる未舗装道路は、夏季のみ四輪駆動車限定で通行可能となる。

- 自動車交通: 国民一人当たりの自動車保有率が高く、国内交通の主流は自動車である。道路の制限速度は、市街地で30 km/hまたは50 km/h、砂利道で80 km/h、舗装路で90 km/h。

航空網:

- ケプラヴィーク国際空港 (KEF): 首都レイキャヴィークの南西約50 kmに位置するアイスランド最大の国際空港。ヨーロッパや北米への国際線が多数就航している。

- レイキャヴィーク空港 (RKV): レイキャヴィーク市内中心部から1.5 kmの場所に位置する国内線および近距離国際線(グリーンランド、フェロー諸島など)の拠点空港。

- 地方空港: アークレイリ空港 (AEY)、エイイルススタジル空港 (EGS) など、国内各地に地方空港があり、国内線が運航されている。アークレイリ空港は2024年に拡張された国際線ターミナルを開設した。アイスランドには合計103の登録された空港と飛行場があり、そのほとんどは未舗装で地方にある。

- 航空会社: アイスランド航空 (Icelandair) が国際線と国内線を運航するフラッグキャリア。格安航空会社も乗り入れている。

港湾・海運:

- 主要港湾: レイキャヴィーク港、ハフナルフィヨルズゥル港、アークレイリ港など。漁業基地としての役割に加え、貨物輸送やクルーズ船の寄港地ともなっている。

- フェリー: 国内の離島(ヴェストマン諸島など)や、一部のフィヨルドを横断するフェリーが運航されている。国際フェリーとしては、セイズィスフィヨルズルからフェロー諸島およびデンマークへ向かうスミリール・ラインの「ノローナ号」が就航している。

- 海運会社: エイムスキップやサムスキップなどがアイスランドへの海上輸送サービスを提供している。アイスランド最大の港はファクサフロゥアハフニルによって管理されている。

公共交通機関:

- バス: レイキャヴィーク首都圏ではストライトウbs (Strætó bs) による路線バスが運行されている。長距離バスも同社によって全国各地へ運行されている。アークレイリ、レイキャネスバイル、セルフォスなどの小さな町でも地方バスサービスが提供されている。ケプラヴィーク国際空港との間には、公共および民間のバスサービスがある。

- 鉄道: アイスランドには旅客鉄道は存在しない。過去には一時的な貨物鉄道が運行されたことがある。

交通インフラの整備と維持は、厳しい気候条件や火山活動の影響を受けるため、重要な課題となっている。特に冬季の道路状況の確保や、地方のアクセス改善が求められている。

10. 社会

アイスランド社会は、比較的均質性の高い人口構成、高い生活水準、充実した社会福祉制度、そして強い共同体意識を特徴とする。言語と文化の独自性を重視する一方で、国際社会との関わりも深い。

10.1. 人口統計

アイスランドの総人口は、2023年時点で約38万7千人である。人口密度は1平方キロメートルあたり約3.8人と、ヨーロッパで最も低い国の一つである。

人口構成と民族的起源:

アイスランドの原住民は、9世紀から10世紀にかけてスカンジナビア(主にノルウェー)から移住してきたノース人と、彼らが伴ってきたアイルランドやスコットランド出身のゲール人(多くは奴隷や従者)である。このため、現代のアイスランド人は、遺伝学的にノース人とゲール人の混合した起源を持つ。近年の遺伝子研究によると、男性の入植者の大部分はノルド起源であり、女性の大部分はゲール起源であったことが示唆されている。

アイスランドは、17世紀後半に遡る詳細な家系記録と、入植時代まで遡る断片的な記録を有している。バイオ医薬品企業デコード・ジェネティクスは、アイスランドの既知の全住民を網羅することを目的とした系図データベース(Íslendingabókアイスランド語)の作成に資金を提供した。

人口動態:

歴史的に、アイスランドの人口は、厳しい気候、火山噴火、疫病(ペストなど)の影響で大きく変動した。最初の国勢調査は1703年に行われ、当時の人口は50,358人であった。1783年~1784年のラキ火山噴火後の飢饉では、人口は約4万人にまで減少した。

19世紀半ば以降、生活水準の向上に伴い人口は急速に増加し、1850年の約6万人から2008年には約32万人に達した。

合計特殊出生率は、2021年時点で1.82であり、ヨーロッパ諸国の中では比較的高い水準にあるが、人口置換水準(約2.1)は下回っている。平均寿命は高く、2021年時点で男性81.4歳、女性84.4歳である。

都市集中と移民:

人口の大部分(約3分の2)は、首都レイキャヴィークとその周辺の首都圏に集中している。

移民の割合は増加傾向にあり、2023年時点では人口の約16%が外国生まれである。最大の移民グループはポーランド人で、その他リトアニア、ルーマニア、イギリス、ドイツなどからの移民が多い。金融危機後の一時期、純移出が見られたが、近年は再び純移入となっている。

年齢構成:

先進国としては比較的若い人口構成であったが、近年は少子高齢化の傾向も見られる。14歳以下の人口割合は約18%、65歳以上の人口割合は約15%である(2022年時点)。

10.2. 言語

アイスランドの公用語はアイスランド語(íslenskaアイスランド語)である。アイスランド語は、インド・ヨーロッパ語族のゲルマン語派、北ゲルマン語群(スカンジナビア諸語)に属する言語で、9世紀から10世紀にかけてノルウェーから移住してきたヴァイキングが話していた古ノルド語(特に古西ノルド語)に直接の起源を持つ。

特徴と歴史的背景:

アイスランド語の最大の特徴は、他の北欧諸語(デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語)が過去千年間に大きく変化したのに対し、地理的な隔絶と意識的な言語純化運動により、古ノルド語の形態や語彙を比較的よく保持している点である。特に、名詞や動詞の複雑な屈折(格変化、活用)は現代でも維持されており、これは古ノルド語を研究する上で貴重な資料となっている。また、新しい語彙を導入する際には、外国語からの借用を避け、既存の自国語の要素を組み合わせて新語を造る傾向(言語純化運動)が強い。例えば、「コンピュータ」は tölvaアイスランド語(talaアイスランド語「数」+ völvaアイスランド語「女預言者」)、 「電話」は símiアイスランド語(古語で「糸」)などと呼ばれる。ルーン文字のソーン(Þ, þ)をラテン文字アルファベットの中で唯一保持している言語でもある。現代の言語でアイスランド語に最も近いのはフェロー語である。

現代における使用状況と保存努力:

アイスランド語は、国内のあらゆる場面(行政、教育、メディア、日常生活)で使用されている。政府はアイスランド語の保護と振興に力を入れており、アイスランド語研究所(Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies)などが中心となって、言語研究、辞書編纂、新語の認定などを行っている。アイスランド命名委員会は、国内で子供に名付けることのできる名前を承認する役割を担っており、アイスランド語の伝統に合致しない名前は認められない場合がある。

外国語教育:

アイスランドの教育制度では、外国語教育が重視されている。英語とデンマーク語は義務教育課程で必修科目となっており、国民の多くがこれらの言語をある程度理解し話すことができる。特に英語は広く通用し、ビジネスや観光の場面で頻繁に使用される。デンマーク語の知識は、歴史的なつながりから年配の世代に比較的多い。

アイスランド手話:

アイスランド手話は、2011年に少数言語として公式に承認された。ろう者のコミュニティで使用されており、教育現場での使用は国のカリキュラムガイドによって規定されている。

10.3. 宗教

アイスランドの憲法は信教の自由を保障しているが、アイスランド国教会(Þjóðkirkjanアイスランド語、福音ルーテル派)が国教としての地位を有し、国家による支援と保護を受けている。

2023年1月1日時点での宗教団体への登録状況(アイスランド統計局)は以下の通りである。

| 所属 | 人口比 (%) | ||

|---|---|---|---|

| キリスト教 | {{bartable|76.59 | 2 | background:#2243B6}} |

| アイスランド国教会 | {{bartable|58.62 | 2 | background:#4997D0}} |

| その他のルター派教会 | {{bartable|5.38 | 2 | background:#4997D0}} |

| ローマ・カトリック教会 | {{bartable|3.97 | 2 | background:#4997D0}} |

| ペンテコステ派・カリスマ運動 | {{bartable|2.09 | 2 | background:#4997D0}} |

| その他のキリスト教諸派 | {{bartable|6.53 | 2 | background:#4997D0}} |

| その他の宗教または思想団体 | {{bartable|14.72 | 2 | background:#006B3C}} |

| アサトル協会 (ゲルマン異教) | {{bartable|1.49 | 2 | background:#87A96B}} |

| 人間主義協会 | {{bartable|1.27 | 2 | background:#87A96B}} |

| 仏教 | {{bartable|0.42 | 2 | background:#87A96B}} |

| イスラム教 | {{bartable|0.40 | 2 | background:#87A96B}} |

| ズイズム | {{bartable|0.24 | 2 | background:#87A96B}} |

| バハーイー教 | {{bartable|0.09 | 2 | background:#87A96B}} |

| その他および不特定 | {{bartable|10.81 | 2 | background:#87A96B}} |

| 無所属 | {{bartable|7.59 | 2 | background:#A57164}} |

アイスランド国民は、出生時に自動的にいずれかの宗教団体に所属登録されるが、後に変更または脱退することも可能である。登録された宗教団体に所属する国民は、教会税(sóknargjaldアイスランド語)を支払い、これは政府を通じて各宗教団体に分配される。特定の宗教団体に所属していない場合、その税金相当額はアイスランド大学に寄付される。

アイスランドは他の北欧諸国と同様に、非常に世俗化が進んだ国であり、教会への礼拝出席率は比較的低い。上記の統計は行政上の所属であり、必ずしも個人の信仰の度合いを反映するものではない。2001年の調査では、住民の23%が無神論者または不可知論者であった。2012年のギャラップ調査では、アイスランド人の57%が自身を「宗教的」であると考え、31%が「非宗教的」、10%が「確信的な無神論者」と定義しており、アイスランドは世界で無神論者の割合が最も高い10カ国の一つに数えられている。

近年では、伝統的なキリスト教以外の宗教や、古代ノルドの信仰を復興させたアサトル協会(Ásatrúarfélagiðアイスランド語)のようなネオペイガニズムの団体も活動しており、信者数を増やしている。2021年3月8日、アイスランドは初めてユダヤ教を宗教として正式に承認した。

10.4. 教育と科学技術

アイスランドの教育制度は、高い水準と機会均等を特徴とし、教育・科学・文化省が管轄している。

教育制度の概要:

- 就学前教育 (Leikskóliアイスランド語): 6歳未満の子供を対象とする保育学校で、義務ではないが多くの子供が通う。カリキュラムは義務教育への円滑な移行を目的としている。

- 義務教育 (Grunnskóliアイスランド語): 6歳から16歳までの10年間が義務教育で、初等教育と前期中等教育を一体的に行う。学年は9ヶ月間で、通常8月下旬から9月上旬に始まり、5月下旬から6月上旬に終了する。授業は週5日。公立学校ではキリスト教教育が必修とされているが、教育大臣の判断により免除も考慮される。

- 後期中等教育 (Framhaldsskóliアイスランド語): 義務教育修了者を対象とし、日本の高等学校に相当する。ギムナジウムとも呼ばれる。義務ではないが、希望者は全員進学する権利を持つ。大学進学課程や職業訓練課程など多様なコースがある。

- 高等教育: 主要な高等教育機関として、レイキャヴィークにあるアイスランド大学が最も規模が大きい。その他、レイキャヴィーク大学、アークレイリ大学、アイスランド農業大学、ビフロスト大学などがある。高等教育は基本的に無償か低額の授業料で提供される。

OECDの評価によると、25歳から64歳のアイスランド人の64%が高等学校卒業相当の学歴を有しており、OECD平均(73%)より低い。25歳から34歳に限ると69%で、OECD平均(80%)を大きく下回っている。しかし、PISA(生徒の学習到達度調査)では、読解力や数学においてOECD平均を上回るなど、教育の質は高いと評価されている。

科学技術:

アイスランドは、GDPに占める研究開発(R&D)投資の割合が高い国の一つである。2013年のユーロスタットの報告によると、GDPの約3.11%を研究開発に費やしており、これはEU平均(2.03%)を1ポイント以上上回る。2020年までに4%に達することを目標としていた。2021年のグローバル・イノベーション・インデックスでは17位にランクされている。

研究開発は、地熱エネルギー、海洋科学、遺伝学、バイオテクノロジー、情報技術などの分野で活発に行われている。特に、デコード・ジェネティクス社によるアイスランド国民のゲノム解析プロジェクトは国際的に注目された。政府はイノベーション政策を重視し、大学や研究機関、企業間の連携を促進している。豊富な再生可能エネルギーを活用したデータセンターの誘致なども進められている。

10.5. 保健・医療制度

アイスランドは、国民皆保険制度に基づく普遍的な医療アクセスを提供する国として知られている。医療制度は主に税金(85%)と一部の自己負担(15%)によって賄われており、福祉省(Velferðarráðuneytiðアイスランド語)が管轄している。私立病院は存在せず、民間医療保険も実質的にない。

主要な健康指標:

- 平均寿命: 世界でもトップクラスであり、2021年時点で男性81.4歳、女性84.4歳である。

- 乳児死亡率: 世界で最も低い水準にある。

- 生活習慣: OECDの調査によると、アイスランド人の81%が自身の健康状態を良好であると報告している。喫煙率はOECD平均より低いが、肥満は増加傾向にある。有名な子供向け健康教育番組『レイジータウン』はアイスランド発祥である。

- ダウン症候群の出生前診断と中絶: 妊娠中にダウン症候群と診断された胎児のほぼ全てが人工妊娠中絶を選択するという報告がある。

- 自殺率: 2019年の年齢調整自殺率は人口10万人あたり11.2人であった。2022年の抗うつ薬消費量はヨーロッパで最も高かった。

医療提供体制:

医療は主に公立の医療機関によって提供される。全国にヘルスケアセンター(Heilsugæslanアイスランド語)が設置されており、プライマリケア(初期診療、予防医療、健康相談など)を担っている。専門医療や入院治療は、レイキャヴィークにある国立大学病院(Landspítaliアイスランド語)やアークレイリの病院などが中心となって提供している。

政府予算のかなりの部分が医療に割り当てられており、GDPに占める医療費の割合はOECD諸国の中でも高い方である。一人当たりの医療費支出も高い。医師数(人口1000人あたり3.7人、2009年)、看護師数(人口1000人あたり15.3人、2009年)もOECD平均を上回っている。世界保健機関(WHO)の評価では、アイスランドの医療制度は世界で15番目に優れたものとされている。

課題:

医療の質は総じて高いが、地方における専門医の不足、高齢化に伴う医療需要の増大、精神医療サービスの充実などが課題として挙げられる。また、医療従事者の確保や、最新医療技術の導入に伴うコスト増加への対応も求められている。

環境汚染レベルは非常に低く、これは地熱エネルギーへの圧倒的な依存、低い人口密度、そして国民の高い環境意識によるものである。OECDの評価によれば、大気中の有害物質の量は、測定された他のどの工業国よりもはるかに低い。

10.6. メディアと通信

アイスランドのメディア環境は、高い報道の自由度と情報通信技術(ICT)の普及を特徴とする。

新聞:

主要な日刊新聞には、『モルグンブラズズ』(Morgunblaðiðアイスランド語、保守系)と『フレッタブラズズ』(Fréttablaðiðアイスランド語、タブロイド紙、無料配布)がある。その他、週刊誌や専門誌も発行されている。

テレビ・ラジオ放送:

- 国営放送: ルヴ(RÚVアイスランド語 - Ríkisútvarpiðアイスランド語)がテレビ(Sjónvarpiðアイスランド語)とラジオ(Rás 1アイスランド語、Rás 2アイスランド語)を運営している。公共放送として、ニュース、教育、文化、エンターテイメントなど多様な番組を提供している。

- 民間放送: Stöð 2アイスランド語(有料テレビチャンネル)、SkjárEinnアイスランド語(現在は終了)などが主要な民間テレビ局であった。ラジオ局も多数存在し、X-ið 977アイスランド語、Bylgjanアイスランド語、FM957アイスランド語などが人気である。地方局も各地で放送を行っている。

インターネットメディア:

アイスランドはインターネット普及率が非常に高く、国民の約95%がインターネットにアクセスしており、世界最高水準である。ニュースサイトとしては、Vísir.isアイスランド語 (visir.is) や Mbl.isアイスランド語 (mbl.is)(モルグンブラズズ紙のオンライン版)などが広く読まれている。ソーシャルメディアの利用も活発である。

報道の自由:

報道の自由は高く評価されており、フリーダム・ハウスなどの国際機関の報告書でも常に上位にランクされている。2010年には、ジャーナリストの情報源秘匿権や内部告発者の保護を強化する「アイスランド近代メディアイニシアティブ」(IMMI)法案が議会で可決され、国際的に注目された。

情報通信技術(ICT):

ICTインフラの整備が進んでおり、ブロードバンド接続が広く普及している。国連の国際電気通信連合(ITU)によるICT開発指数でも常に上位にランクされている。ソフトウェア開発やゲーム開発(CCP Gamesなど)も盛んである。

2013年2月、内務省は児童ポルノに関して子供たちを保護するための可能な方法を調査しており、オンラインポルノは児童奴隷と虐待を助長するため子供たちへの脅威であると主張した。コミュニティ内の有力な声はこれに懸念を表明し、言論の自由を損なうことなくポルノへのアクセスをブロックすることは不可能であると述べた。

映画・テレビ番組制作:

アイスランドは、子供向け教育ミュージカルコメディ番組『レイジータウン』(アイスランド語: Latibærアイスランド語)の制作国であり、この番組は100カ国以上で放送され国際的な人気を博した。ガルザバイルにレイジータウン・スタジオがある。2015年のテレビ犯罪シリーズ『トラップ 凍える死体』(Ófærðアイスランド語)はイギリスのBBC4で放送され、批評家から高い評価を得た。映画産業も活発で、フリドリック・トール・フリドリクソン監督の『春にして君を想う』はアカデミー外国語映画賞にノミネートされた。近年では、バルタザール・コルマウクル監督などが国際的に活躍している。

11. 文化

アイスランド文化は、その孤立した地理的条件と、厳しい自然環境の中で育まれた独自の伝統を基盤としている。ノース人の伝統を色濃く受け継ぎ、特に中世に書かれたサガやエッダといった文学作品は世界的に知られている。

アイスランドの文化は、北ゲルマン民族の伝統に根ざしている。アイスランド文学は人気があり、特に中世盛期および中世後期に書かれたサガやエッダが知られている。何世紀にもわたる孤立が、この国の北欧文化を外部の影響から守るのに役立ってきた。顕著な例は、現代の北欧諸語の中で最も古ノルド語に近いアイスランド語の保存である。

この国には、表現の自由、信教の自由、集会の自由といった人権を擁護する強い伝統があり、女性、移民、LGBTQ+コミュニティといった周縁化されたグループのための法律も整備されている。

他の北欧諸国とは対照的に、アイスランド人は独立と自給自足に比較的大きな重要性を置いている。欧州委員会が実施した世論調査では、アイスランド人の85%以上が独立を「非常に重要」と考えており、これはノルウェー人の47%、デンマーク人の49%、EU25カ国の平均53%と比較して高い数値である。アイスランド人はまた、非常に強い労働倫理を持っており、工業化された国の中で最も労働時間が長い国の一つである。

OECDの調査によると、アイスランド人の66%が自分の生活に満足しており、70%が将来の生活も満足できるものになると信じている。同様に、83%が平均的な一日に否定的な経験よりも肯定的な経験の方が多いと報告しており、これはOECD平均の72%と比較して高く、アイスランドはOECDの中で最も幸福な国の一つとなっている。最近の2012年の調査では、回答者の約4分の3が自分の生活に満足していると述べており、世界平均の約53%と比較して高い。2022年、2023年、2024年と連続して、アイスランドは世界幸福度報告で第3位にランクされた。

アイスランド人は、強い共同体意識と社会的孤立の少なさで知られている。OECDの調査では、98%が必要な時に頼れる人を知っていると信じており、これは他のどの工業国よりも高い。同様に、「稀に」または「決して」他人と交流しないと報告したのはわずか6%であった。この高い社会的結束力は、人口の少なさと均質性、そして孤立した環境での厳しい生存の長い歴史が、団結と協力の重要性を強化したことに起因すると考えられている。

平等主義はアイスランド国民の間で高く評価されており、所得格差は世界で最も低い国の一つである。憲法は貴族の特権、称号、階級の制定を明確に禁止している。誰もがファーストネームで呼び合われる。他の北欧諸国と同様に、男女間の平等は非常に高く、アイスランドは女性が住みやすい国として常に世界のトップ3にランクされている。

11.1. 文学

2011年、レイキャヴィークはユネスコ文学都市に指定された。

アイスランドで最もよく知られている古典文学作品は、アイスランドの入植時代を舞台にした散文叙事詩であるアイスランド人のサガである。これらの中で最も有名なものには、壮大な血讐についての『ニャールのサガ』、グリーンランドとヴィンランド(現在のニューファンドランド)の発見と入植を描いた『グリーンランド人のサガ』と『赤毛のエイリークのサガ』がある。『エギルのサガ』、『ラックス谷の人々のサガ』、『グレティルのサガ』、『ギースリのサガ』、『蛇舌のグンラウグのサガ』もまた、注目すべき人気のあるアイスランド人のサガである。

聖書の翻訳は16世紀に出版された。15世紀から19世紀にかけての重要な作品には、ハットルグリムル・ピェートゥルソンの受難賛美歌が最も有名な宗教詩や、頭韻を踏んだ叙事詩である『リームル』などがある。14世紀に始まったリームルは19世紀まで人気があり、その頃、影響力のある国民ロマン主義の作家ヨーナス・ハトルグリムソンによって新しい文学形式の発展が促された。近年、アイスランドは多くの偉大な作家を輩出しており、その中で最もよく知られているのは、1955年にノーベル文学賞を受賞した(これまでにノーベル賞を受賞した唯一のアイスランド人)ハルドル・ラクスネスであろう。ステイン・ステイナーは20世紀初頭の影響力のあるモダニズム詩人であり、今も人気がある。

アイスランド人は熱心な文学消費者であり、一人当たりの書店数は世界で最も多い。その規模の割に、アイスランドは他のどの国よりも多くの国際文学を輸入し翻訳している。アイスランドはまた、一人当たりの書籍や雑誌の出版数が最も多く、人口の約10%が生涯に本を出版すると言われている。

アイスランドのほとんどの本は9月下旬から11月上旬にかけて販売され、この期間は「クリスマスの本の洪水」(Jólabókaflóðアイスランド語)として知られている。この洪水は、アイスランド出版社協会が新刊全てのカタログである『Bókatíðindiアイスランド語』を各家庭に無料で配布することから始まる。

11.2. 芸術と建築

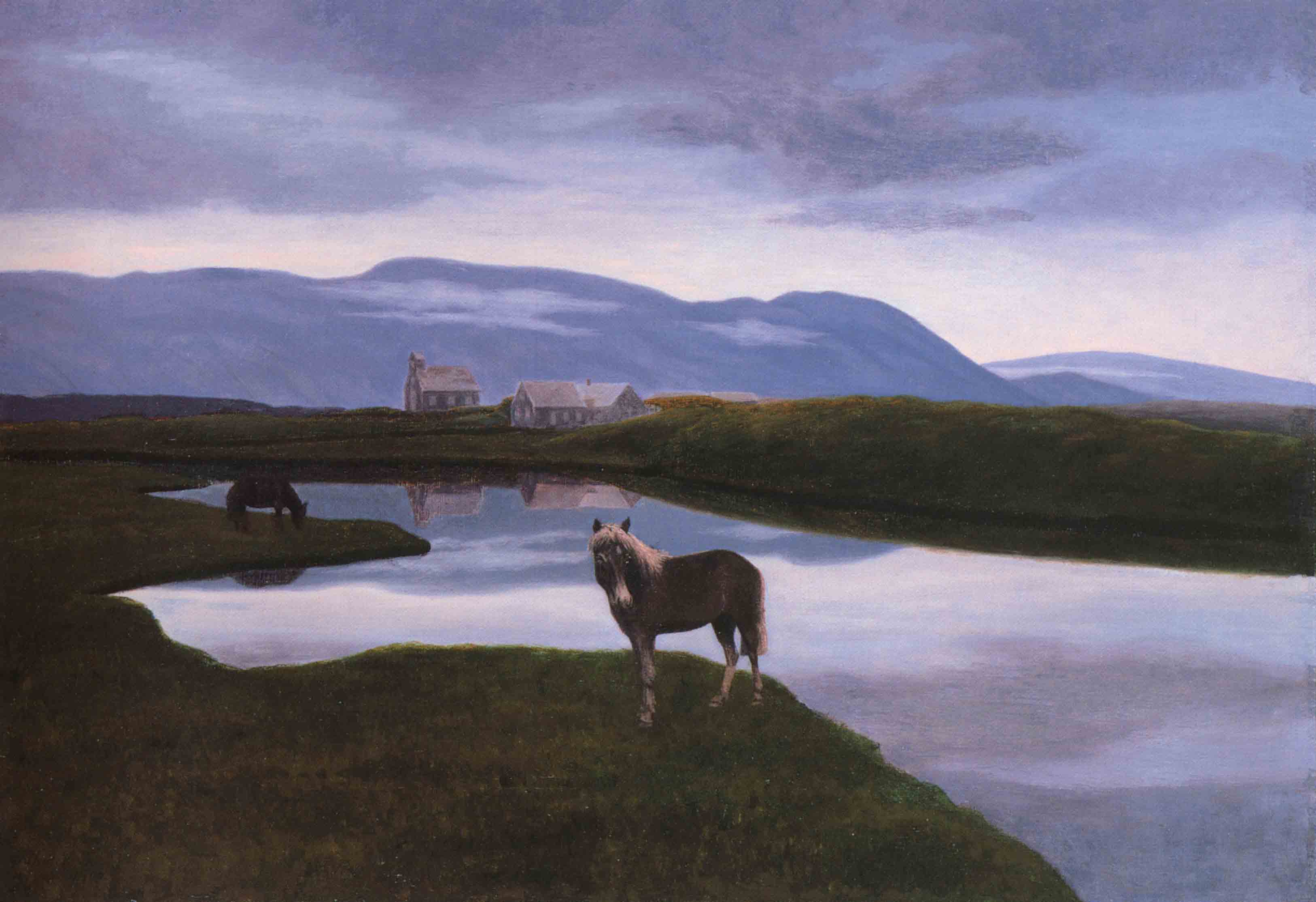

アイスランドの画家たちによる風景の独特な表現は、ナショナリズムや、19世紀半ばに非常に活発だった自治と独立を求める運動と結びついている。

現代アイスランド絵画は、一般的にソーラリン・B・ソルラークソンの作品にその起源を辿ることができる。彼は1890年代にコペンハーゲンで正式な美術教育を受けた後、アイスランドに戻り、1900年から1924年に亡くなるまで、ほぼ独占的にアイスランドの風景を描いた作品を制作・展示した。当時、他の多くのアイスランド人男女芸術家もデンマーク王立美術院で学んでおり、その中にはアウスグリムル・ヨウンソンもいた。彼はソーラリンと共に、ロマンティックな自然主義様式でアイスランドの風景を独特な形で描き出した。他の風景画家たちもすぐにソーラリンやアウスグリムルの後に続いた。これにはヨハネス・スヴェインソン・キャルヴァルやユリアナ・スヴェインスドッティルが含まれる。特にキャルヴァルは、アイスランドの環境を支配する特徴的な火山岩を描写するために彼が開発した、絵具の塗布における独特の技法で知られている。エイナル・ハゥコナルソンは表現主義的で具象的な画家であり、一部の人々からはアイスランド絵画に人物像を再び持ち込んだと見なされている。1980年代には、多くのアイスランド人芸術家が新しい絵画という主題を作品に取り入れた。

近年、芸術活動は多様化し、アイスランドのアートシーンは多くの大規模なプロジェクトや展覧会の舞台となっている。アーティストが運営するギャラリースペースであるクリング・オ・バング(そのメンバーは後にスタジオ複合施設兼展示会場クリンク・オ・バンクを運営)は、自主運営スペース、展覧会、プロジェクトのトレンドの重要な一部であった。リビング・アート・ミュージアム、レイキャヴィーク市立美術館、レイキャヴィーク美術館、そしてアイスランド国立美術館は、より大規模で確立された機関であり、ショーやフェスティバルを企画している。

伝統的な建築様式としては、芝屋根の家(torfbærアイスランド語)が特徴的である。これは、木材が乏しい環境で、石と芝土を組み合わせて作られた家屋で、断熱性に優れていた。近代以降は、コンクリート建築が主流となったが、現代建築においても、自然との調和や地元の素材を活かしたデザインが見られる。レイキャヴィークのハットルグリムス教会は、玄武岩の柱状節理をモチーフとした独特の外観で知られている。

11.3. 音楽

アイスランドの音楽は、伝統音楽と現代音楽の両方で国際的に知られている。

伝統音楽:

中世の賛美歌や、叙事詩的な頭韻詩「リームル」(rímurアイスランド語)が代表的である。リームルは、複雑な韻律と隠喩を用いた無伴奏の歌物語で、スカルド詩にその起源を持つ。19世紀にはシグルズゥル・ブレイズフィヨルズ(1798年-1846年)が著名なリームル詩人であった。1929年にはリームルの伝統復興を目指す団体{{ill|クヴェザマンナフェーラギズ・イズン|is|Kvæðamannafélagið Iðunn}}が設立された。宗教音楽も重要で、17世紀のハットルグリムル・ピェートゥルソンによるプロテスタント賛美歌は特に有名である。楽器が乏しかったため、声楽が中心であった。

クラシック音楽:

アイスランドの著名なクラシック作曲家には、ダニエル・ビャルナソンやアンナ・S・ソルヴァルズドッティルがいる。アンナ・S・ソルヴァルズドッティルは2012年に北欧理事会音楽賞を受賞し、2015年にはニューヨーク・フィルハーモニックのクラヴィス・エマージング・コンポーザーに選ばれた。

ポピュラー音楽:

1980年代以降、アイスランドのポピュラー音楽は国際的な注目を集めるようになった。

- ビョーク (Björkアイスランド語): 元ザ・シュガーキューブスのヴォーカリスト。ソロ活動で世界的な成功を収め、実験的で独創的な音楽性と視覚表現で知られる。

- シガー・ロス (Sigur Rósアイスランド語): ポストロックバンド。幻想的で壮大なサウンドスケープが特徴。

- その他: オブ・モンスターズ・アンド・メン(インディー・フォーク)、ソーレイ(シンガーソングライター)、メゾフォルテ(ジャズ・フュージョン)、ハフディス・フルド、エミリアナ・トリーニ(ポップシンガー)、ブッビ・モルテンス(バラードシンガー)、アミーナ(ポストロック)、ムーム(エレクトロニカ)、ダズィ・フレイル(ユーロヴィジョンで人気)など、多様なジャンルのアーティストが活躍している。

インディペンデント音楽シーンも活発である。

国歌は『賛美歌』(Lofsöngurアイスランド語)で、マサイアス・ヨクムソン作詞、スヴェインビョルン・スヴェインビョルンソン作曲。

11.4. 食文化

アイスランドの食文化は、厳しい自然環境と孤立した地理的条件の中で育まれた、独自の伝統と食材を特徴とする。

伝統料理:

- 魚介類: タラ、コダラ、サーモン、ニシン、カレイなどが豊富に獲れ、古くから主要なタンパク源であった。調理法は、乾燥(ストックフィッシュ)、塩蔵、燻製、発酵など、保存性を高める工夫が凝らされてきた。

- ハカール (Hákarlアイスランド語): 発酵させたサメ肉。強烈なアンモニア臭で知られるが、伝統的な珍味。

- 羊肉: 羊はアイスランドで最も一般的な家畜であり、羊肉も重要な食材。

- ハンギキョート (Hangikjötアイスランド語): 燻製羊肉。クリスマスなどの祝祭でよく食される。

- スヴィズ (Sviðアイスランド語): 羊の頭の燻製または茹でたもの。

- スラウトゥル (Sláturアイスランド語): 羊の内臓や血を使ったブラッドソーセージやレバーソーセージ。

- 乳製品:

- スキール (Skyrアイスランド語): ヨーグルトに似た発酵乳製品。高タンパクで低脂肪。

- パン類: ライ麦パン(rúgbrauðアイスランド語)が伝統的で、地熱を利用して地面で蒸し焼きにする製法もある。フラットブレッド(flatkakaアイスランド語)も一般的。

- ソーラマトゥル (Þorramaturアイスランド語): 冬の伝統的な祝祭ソーラブロートの際に食される料理の盛り合わせ。ハカール、スヴィズ、ハンギキョート、ブラッドソーセージ、乾燥魚、ライ麦パンなどが含まれる。

現代の食生活:

近年は、温室栽培による野菜や果物の供給が増え、輸入食材も豊富になり、食生活は多様化している。レストランでは、伝統的な食材を現代風にアレンジした「ニュー・ノルディック・キュイジーヌ」の影響を受けた料理も提供されている。ニシツノメドリの肉も、伝統的な珍味として一部で食されている。

朝食はパンケーキ、シリアル、果物、コーヒーが一般的。昼食はスモーガスボード形式(オープンサンドイッチなど)が多い。夕食が最も主要な食事で、魚か羊肉がメインとなることが多い。茹でたジャガイモやマッシュポテト、酢漬けキャベツ、インゲン豆、ライ麦パンなどが一般的な付け合わせである。

飲料:

- コーヒー: アイスランド人はコーヒーを非常に好み、一人当たりの消費量は世界でもトップクラス。

- コカ・コーラ: 広く消費されており、一人当たりの消費率が世界で最も高い国の一つと言われている。

- アルコール飲料:

- ブレンニヴィン (Brennivínアイスランド語): ジャガイモを原料とし、キャラウェイシードなどで風味付けした蒸留酒。「ブラック・デス」の愛称を持つ。

- ビール: かつてはアルコール度数の高いビールが禁止されていた時期があったが(1989年まで)、現在は国内の醸造所で多様なクラフトビールも製造されている。

11.5. スポーツ

スポーツはアイスランド文化の重要な部分を占めており、国民は一般的に非常に活動的である。

伝統スポーツ:

- グリマ (Glímaアイスランド語): 中世に起源を持つとされるアイスランドの伝統的なレスリング。

人気スポーツ:

- ハンドボール: しばしばアイスランドの国技と称される。男子代表チームは国際大会で強豪として知られ、2008年北京オリンピックでは銀メダルを獲得した。

- サッカー: 国内で非常に人気が高い。男子代表チームは、UEFA EURO 2016で初出場ながらベスト8に進出し、「ヴァイキング・クラップ」と呼ばれる応援と共に世界的な注目を集めた。続く2018 FIFAワールドカップにも初出場を果たし、人口約33万人という小国ながらの快挙であった。

- 陸上競技、バスケットボールも人気がある。アイスランドはユーロバスケットにも出場経験がある(2015年、2017年)。

アウトドアスポーツおよびその他:

- スキー、フィッシング、スノーボード、アイスクライミング、ロッククライミングなどのための優れた環境があるが、一般大衆にはマウンテンクライミングやハイキングが好まれている。アイスランドはまた、高山スキーやテレマークスキーの世界クラスの目的地であり、北アイスランドのトロール半島が活動の中心地である。

- ゴルフ: 国の環境は一般的にゴルフには不向きであるが、島全体に多くのゴルフコースがあり、アイスランドはスコットランドよりもゴルフ人口の割合が高く、人口約30万人のうち17,000人以上が登録ゴルファーである。アイスランドでは、アークレイリゴルフクラブで夏至の夜通し行われるアークティック・オープンとして知られる国際ゴルフトーナメントが毎年開催されている。

- ストロングマン競技: アイスランドは「世界最強の男」コンテストで9回の優勝を誇り、マグヌス・ヴェル・マグヌッソンとヨン・ポール・シグマルソンがそれぞれ4回、最近では2018年にハフソー・ユリウス・ビョルンソンが優勝している。

- 海洋ローイング: アイスランドは海洋ローイングの先進国の一つである。アイスランドの探検家であり耐久アスリートでもあるフィアン・ポールは、単一の運動競技分野で最も多くのギネス世界記録を保持している。

- 水泳: 地熱を利用した屋外温水プールが広く普及しており、水泳コースは国民教育課程の必修科目である。

- 馬術: 歴史的に島で最も一般的な交通手段であった乗馬は、多くのアイスランド人にとって今も一般的な趣味である。

- 射撃: アイスランドで最も古いスポーツ協会は1867年に設立されたレイキャヴィーク射撃協会である。ライフル射撃は19世紀に、アイスランド独立を推進していた政治家やナショナリストの奨励により非常に人気が高まった。今日でも重要な娯楽である。

- チェス: アイスランドは多くのチェスマスターを輩出しており、冷戦の最盛期にはレイキャヴィークで歴史的な世界チェス選手権1972が開催された。2008年時点で9人のアイスランド人チェスグランドマスターがおり、人口の少なさを考えるとかなりの数である。

- ブリッジ: ブリッジも人気があり、アイスランドはいくつかの国際トーナメントに参加している。アイスランドは1991年に日本の横浜で開催された世界ブリッジ選手権(バミューダボウル)で優勝し、1950年にはバミューダのハミルトンで(スウェーデンと共に)2位となった。

11.6. 祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Nýársdagur | |

| 移動祝祭日 | 聖木曜日 | Skírdagur | 復活祭の前の木曜日 |

| 移動祝祭日 | 聖金曜日 | Föstudagurinn langi | 復活祭の前の金曜日 |

| 移動祝祭日 | 復活祭 | Páskadagur | |

| 移動祝祭日 | イースターマンデー | Annar í páskum | 復活祭の翌月曜日 |

| 4月の第3木曜日以降の最初の木曜日 | 夏の最初の日 | Sumardagurinn fyrsti | 4月19日から25日の間の木曜日 |

| 5月1日 | メーデー | Verkalýðsdagurinn | |

| 移動祝祭日 | 主の昇天 | Uppstigningardagur | 復活祭の39日後の木曜日(聖木曜日の6週間後) |

| 移動祝祭日 | 聖霊降臨祭(ウィットサンデー) | Hvítasunnudagur | 復活祭の49日後の日曜日 |

| 移動祝祭日 | 聖霊降臨祭の月曜日(ウィットマンデー) | Annar í hvítasunnu | 復活祭の50日後の月曜日 |

| 6月17日 | 独立記念日 | Þjóðhátíðardagurinn | ヨン・シグルズソンの誕生日に由来 |

| 8月の最初の月曜日 | 商人たちの休日 | Frídagur verslunarmanna | |

| 12月24日 | クリスマス・イヴ | Aðfangadagur | 午後から休み |

| 12月25日 | クリスマス | Jóladagur | |

| 12月26日 | ボクシング・デー(聖ステファノの日) | Annar í jólum | |

| 12月31日 | 大晦日 | Gamlársdagur | 午後から休み |

11.7. 世界遺産

アイスランド国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録されている以下の物件が存在する。

- シンクヴェトリル国立公園 (Þingvellirアイスランド語): 2004年に文化遺産として登録。930年に設立された世界最古級の民主的議会アルシングが開催された歴史的な場所であると同時に、ユーラシアプレートと北米プレートが地上で分離する「ギャオ」と呼ばれる地球の裂け目が見られる地質学的に重要な場所でもある。文化的景観としての価値が評価されている。

- スルツェイ島 (Surtseyアイスランド語): 2008年に自然遺産として登録。1963年から1967年にかけての海底火山噴火によって形成された新しい火山島。外部からの影響を極力排除し、生命がどのように島に定着し、生態系が形成されていくかを研究するための自然の実験室として保護されている。一般人の立ち入りは厳しく制限されている。

- ヴァトナヨークトル国立公園 - 火と氷のダイナミックな自然 (Vatnajökulsþjóðgarðurアイスランド語): 2019年に自然遺産として登録。ヨーロッパ最大の氷河であるヴァトナヨークトル氷河とその周辺の火山地帯を含む広大な国立公園。氷河、火山、地熱地帯、滝、川、独特の植生など、多様でダイナミックな自然景観と地質学的プロセスが評価された。

これらの世界遺産は、アイスランドのユニークな自然環境と文化史を象徴するものであり、国内外から多くの観光客が訪れる。ユネスコの支援のもと、これらの遺産の保護と持続可能な利用が図られている。