1. 生涯

アドルフ・フリードリヒ公爵の生涯は、探検家、植民地政治家、そしてスポーツ行政官として多岐にわたる活動で特徴づけられる。彼の初期の背景から晩年までの主要な出来事や関与した歴史的状況は、この時代のドイツにおける貴族の役割と国際社会への影響を物語る。

1.1. 幼少期と背景

アドルフ・フリードリヒは1873年10月10日、ドイツ帝国のメクレンブルク=シュヴェリーンのシュヴェリーンで生まれた。メクレンブルク=シュヴェリーン大公フリードリヒ・フランツ2世(1823年 - 1883年)とその3番目の妻であるシュヴァルツブルク=ルードルシュタット侯女マリーの間の3番目の子供であり、父にとっては7番目の息子にあたる。彼の弟には、のちにオランダ女王ウィルヘルミナの王配となったヘンドリック王子がいる。

1.2. アフリカ探検と植民地統治

アドルフ・フリードリヒ公爵は、広大なアフリカ大陸での科学探検活動に深く関与し、その探検地域の地理や生物に関する貴重な知見をもたらした。同時に、彼はドイツ帝国の植民地政策における重要な役割を担い、特にドイツ領トーゴラントの最後の総督を務めた。これらの活動は、当時のヨーロッパ列強によるアフリカ分割という歴史的背景の中で行われた。

1.2.1. アフリカ探検

彼は1907年から1908年にかけて、中央アフリカの地溝地帯で科学調査探検を主導し、アフリカ大陸を東から西へと横断した。この功績により、1908年にはライプツィヒ地理学協会からエドゥアルト・フォーゲルメダルを授与されている。彼の探検とトーゴ滞在中に収集された昆虫の標本は、現在ベルリン自然博物館とフランクフルト・アム・マインのゼンケンベルク自然博物館に収蔵されている。

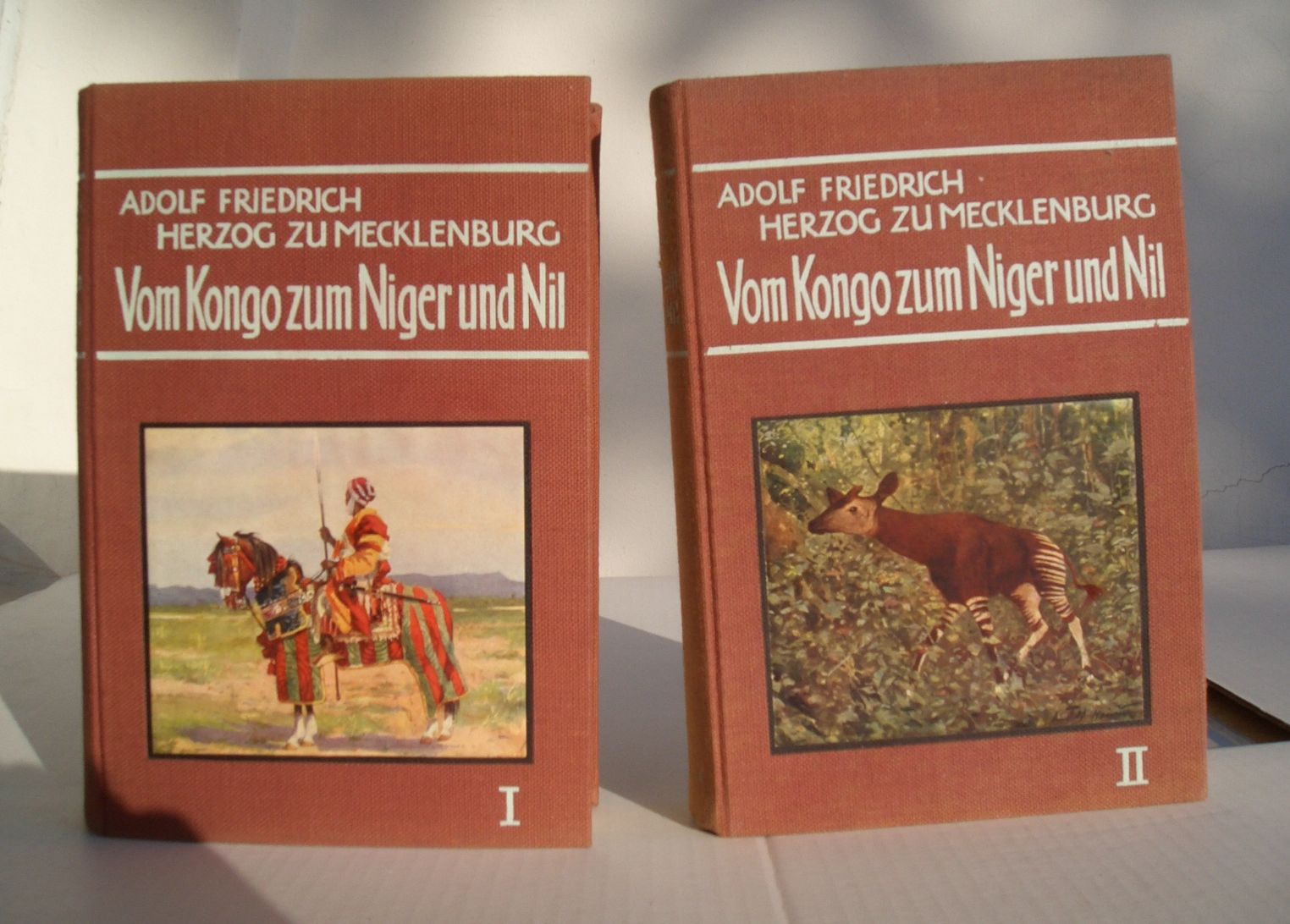

1910年から1911年には、チャド湖、コンゴ盆地北部の河川、そして現在のスーダンにあたるナイル川流域へと遠征を主導した。アドルフ・フリードリヒとその同行者たちは、当時ほとんど知られていなかったコンゴ川支流沿いの原生林地域やチャド湖盆地を探査した。遠征隊の一部のグループはナイル川上流近くのバール・エル・ガザール川まで進み、他のグループはカメルーン南部やギニア湾の島々へ向かった。この1910年から1911年の遠征に基づいた2巻の著作『Vom Kongo zum Niger und Nilフォム・コンゴ・ツム・ニゲル・ウント・ニルドイツ語』は、その詳細な内容と図版の豊富さから、今日でも高く評価されている。

1.2.2. トーゴラント総督としての役割

1912年から1914年まで、アドルフ・フリードリヒはドイツ領西アフリカの一部であるドイツ領トーゴラントの最後の総督を務めた。彼の総督としての在任期間は、ドイツの植民地支配がその頂点に達していた時期にあたる。この統治下では、現地資源の体系的な搾取と、先住民族に対する外国の支配体制の確立が進められた。総督としての彼の行政的役割は、ドイツの帝国主義的政策を実行し、植民地の秩序を維持することにあった。

第一次世界大戦後、彼は私設組織であるドイツ植民地団体(Deutsche Kolonialgesellschaftドイチェ・コロニアルゲゼルシャフトドイツ語、DKG)の副総裁を務めた。この団体は、ドイツの植民地が失われた後も植民地利益の追求と植民地主義の維持を主張し続けた組織であった。公爵の異母兄であるヨハン・アルブレヒトも1895年から1920年まで同団体の総裁を務めている。アドルフ・フリードリヒは、トーゴが独立した1960年の公式記念式典に招待されており、これは過去の植民地支配と新たな国家形成の間の複雑な歴史的連続性を示す出来事であった。

1.3. バルト連合公国との関わり

第一次世界大戦末期の政治的激動の中、アドルフ・フリードリヒは、短命に終わったバルト連合公国の公爵候補として指名された。これは、ロシア革命とブレスト=リトフスク条約によって生じた権力の空白に乗じて、ドイツが東方での影響力拡大を図った試みの一環であった。

ソビエト・ロシアがブレスト=リトフスク条約によってかつての帝国のバルト海沿岸地域に対する全ての権限を正式にドイツに譲渡した後、1918年11月5日にバロンアドルフ・ピラール・フォン・ピルヒャウを首班とする全バルト地域の暫定摂政委員会(Regentschaftsratレゲンシャフトラートドイツ語)が発足した。この委員会は、中世のリヴォニア連盟の領域(現在のラトビアとエストニアに相当)に、バルト連合公国という傀儡国家の樹立を提案した。この国家構想では、新国家は7つの県(クルラント、リガ、レトガレン、ズートリフランド、ノルトリフランド、エーゼル、エストラント)からなる連邦制をとるとされ、首都はリガに置かれることになっていた。

アドルフ・フリードリヒは、この計画されたバルト連合公国の初代元首として指名されたが、実際にその職に就くことはなかった。彼に何らかの役割が与えられることはなく、新たに発足した摂政委員会が統治を行うこととされた。この摂政委員会は、4人のバルト・ドイツ人、3人のエストニア人、3人のラトビア人で構成されていた。しかし、バルト連合公国はドイツ帝国以外のいかなる国際的な承認も得られないまま、1918年11月28日には事実上消滅した。第一次世界大戦中、アドルフ・フリードリヒはオーストリア=ハンガリー帝国軍に勤務していた。

1.4. スポーツ行政活動

アドルフ・フリードリヒ公爵は、探検や植民地行政だけでなく、スポーツ分野、特に国際オリンピック運動においても重要な役割を果たした。

彼は1926年から1956年までの長きにわたり、国際オリンピック委員会(IOC)の委員を務めた。この約30年間は、第二次世界大戦を挟む激動の時代であり、彼の存在は国際スポーツ界におけるドイツの継続的な関与を示すものであった。また、戦後のドイツにおけるオリンピック組織の再建にも指導的役割を担い、1948年から1949年まではドイツ・オリンピック委員会(Deutscher Olympischer Ausschussドイチャー・オリンピシャー・アオスシュスドイツ語、DOA)の会長を、そして1949年から1951年まではドイツ国民オリンピック委員会(Nationales Olympisches Komitee für Deutschlandナツィオナーレス・オリンピシャス・コミテー・フュア・ドイチュラントドイツ語、NOK)の初代会長を務めた。特にNOK初代会長としての役割は、第二次世界大戦後の西ドイツのオリンピック運動の立ち上げに深く関わるものであった。

1.5. 私生活と晩年

アドルフ・フリードリヒ公爵は生涯で二度結婚した。最初の結婚は1917年4月24日、ゲーラにおいてロイス=シュライツ侯女ヴィクトリア・フェオドラ(1889年 - 1918年)とであった。彼女は弟系ロイス侯ハインリヒ27世とホーエンローエ=ランゲンブルク侯女エリーゼの娘である。しかし、ヴィクトリア・フェオドラは、一人娘であるヴォイツラヴァ=フェオドラ・ツー・メクレンブルク(1918年 - 2019年)を出産した翌日の1918年12月18日に死去した。ヴォイツラヴァ=フェオドラは、1939年にロイス=ケストリッツ侯子ハインリヒ1世と結婚している。

その後、公爵は1924年10月15日に、彼の異母兄であるヨハン・アルブレヒト公爵の未亡人であったシュトルベルク=ロスラ侯女エリーザベト(1885年 - 1969年)と再婚した。夫妻は、1937年にオランダ女王ユリアナとベルンハルト侯子の結婚式に列席している。

アドルフ・フリードリヒは1969年8月5日にオイティーンで死去した。彼の死後、エリーザベト妃も数週間後に死去し、夫妻はラッツェブルク大聖堂に埋葬された。

2. 著作

アドルフ・フリードリヒ公爵は、彼のアフリカ探検に関する詳細な記録や科学的報告書を著作として発表しており、これらは当時のアフリカに関する貴重な資料となっている。

- 『Ins innerste Afrikaインス・インナーシュテ・アフリカドイツ語』(ライプツィヒ、1909年)。この著作は英語に翻訳され、In the Heart of Africa(ロンドン:カッセル、1910年)として出版された。[https://archive.org/details/inheartofafrica03adoliala 第1巻], [https://archive.org/details/inheartofafrica02adoliala 第2巻], [https://archive.org/details/inheartofafrica01adoliala 第3巻].

- 『Vom Kongo zum Niger und Nilフォム・コンゴ・ツム・ニゲル・ウント・ニルドイツ語』(ライプツィヒ:F.A. Brockhaus、1912年)。1910年から1911年のドイツ中央アフリカ遠征の記録であり、英語に翻訳され、From the Congo to the Niger and the Nile: An Account of the German Central African Expedition of 1910-1911(ロンドン:ダックワース、1913年)として出版された。[https://archive.org/details/fromcongotoniger02adoliala 第2巻].

- 『Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition unter Führung Adolf Friedrichs, Herzog zu Mecklenburgヴィッセンシャフトリッヒェ・エルゲーブニッセ・デア・ドイチェン・ツェントラル=アフリカ=エクスペディツィオーン・ウンター・フューリング・アドルフ・フリードリヒス、ヘルツォーク・ツー・メクレンブルクドイツ語』(ライプツィヒ、1922年)。[https://archive.org/details/wissenschaftlich02deut 第2巻], [https://archive.org/details/wissenschaftlich04adol 第4巻], [https://archive.org/details/wissenschaftlich05adol 第5巻], [https://archive.org/details/wissenschaftlich07adol 第7巻].

3. 功績と遺産

アドルフ・フリードリヒ公爵の活動は、彼の名を冠した複数の生物の学名に残されており、科学的な遺産として記憶されている。これらは、彼の探検が生物学分野にもたらした貢献を示すものである。

- トカゲの属名:Adolfus

- カメレオンの種名:Kinyongia adolfifriderici

- カワスズメ科の魚(シクリッド):Haplochromis adolphifrederici

- 大きな樹木の種名:Aningeria adolfi-friederici

これらの学名は、彼の探検活動が当時の生物学分野に与えた影響を具体的に示している。しかし、彼の探検活動と植民地統治における役割は、ヨーロッパ列強によるアフリカ分割という歴史的背景の中で評価されるべきである。彼の遺産は、科学的発見と植民地主義という、相互に絡み合った歴史の一端を伝えている。