1. 概要

エストニアは、その歴史を通じて外国勢力による支配と独立のための闘いを繰り返しながら、独自の文化とアイデンティティを育んできた北ヨーロッパの国家である。ソビエト連邦からの独立回復後は、急速な経済発展と民主化を遂げ、欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、国際社会における地位を確立した。エストニアは、社会の公正性、人権、民主主義の発展を重視し、歴史的には外国勢力による支配とそれに伴う人権侵害を経験しつつも、独自の民族的アイデンティティを育んできた。現代においては、社会経済的課題や環境問題への取り組み、少数派民族の権利擁護、そして国家としてのデジタル化推進とその影響など、多角的な側面を持つ国である。

2. 国名

エストニアの国名は、エストニア語ではEestiエースティエストニア語と呼ばれる。この名称は、紀元後98年頃に古代ローマの歴史家タキトゥスが初めて言及した「アエスティ族」(Aestiアエスティラテン語)と関連付けられている。現代の歴史家の中には、タキトゥスが言及したのはバルト人であったと考える者もいれば、この名称がバルト海東部地域全体を指していたとする説もある。

スカンディナヴィアのサガやヴァイキングのルーン石碑に記されている「エイスランド」(Eistlandエイスランド古ノルド語)は、現代の地理的意味でこの名称を使用した最古の確実な資料である。古ノルド語から、この地名は他のゲルマン諸語に広まり、12世紀末にはラテン語の文献にも登場するようになった。デンマーク語、ドイツ語、オランダ語、スウェーデン語、ノルウェー語では「エストラント」(Estlandエストラントドイツ語など)と呼ばれ、これも「エイスランド」と語源的に関連している。古代の他の呼称としては、「エスティア」(Estiaエスティアラテン語)や「ヘスティア」(Hestiaヘスティアラテン語)などがある。独立前には、英語の代替綴りとして「エストニア」(Esthonia)が使用されたこともあった。

3. 歴史

エストニア地域の歴史は、外国勢力による支配と、それに抵抗し独自の民族的アイデンティティを形成しようとするエストニア人の努力の連続であった。先史時代からの人々の営みは、ヴァイキング時代を経て、十字軍による征服とキリスト教化という大きな転換点を迎える。その後、宗教改革、リヴォニア戦争を経て、スウェーデン、そしてロシア帝国による統治へと移行する中で、農奴制を含む民衆の生活は厳しいものであった。19世紀には民族覚醒運動が高揚し、第一次世界大戦後に独立を達成するが、それも束の間、第二次世界大戦とソビエト連邦による占領という苦難の時代を迎える。しかし、歌う革命を経て独立を回復し、現代エストニアは民主主義国家として新たな歩みを進めている。この歴史的過程において、支配体制の変化がエストニア住民の生活、人権、そして民族的アイデンティティに与えた影響は計り知れない。

3.1. 先史時代

エストニアにおける最古の知られた集落はプリ集落であり、放射性炭素年代測定によると約11,000年前に定住が始まった。

中石器時代の最初期の人類の居住はクンダ文化と関連付けられている。紀元前5300年頃には、新石器時代のナルヴァ文化として知られる土器が現れた。これに続いて紀元前3900年頃には櫛目文土器文化が登場し、初期の農業と洗練された宗教芸術をもたらした。紀元前2800年頃からは縄目文土器文化が現れ、原始的な農耕や畜産といった新たな活動が含まれていた。

櫛目文土器文化と縄目文土器文化はエストニアで1000年間共存し、最終的に青銅器時代のエストニア文化へと融合した。考古学的推定によれば、エストニア領内の人口は穏やかな水準であり、紀元前3900年には約6,000人、紀元前2000年までには約10,000人に増加した。

青銅器時代には最初の丘の上の砦集落が確立された。セイマ・トゥルビノ現象は最初の青銅器をこの地域にもたらし、しばしばフィン・ウゴル語派の発展と関連付けられる。狩猟採集生活から単一農場ベースの集落への移行は紀元前1000年頃に始まり、紀元前500年頃の鉄器時代の開始までに完了した。大量の青銅器は、スカンディナヴィアやゲルマンの部族との活発な交流の存在を示している。青銅器時代の終わりまでには、青銅器の国内製造が始まった。

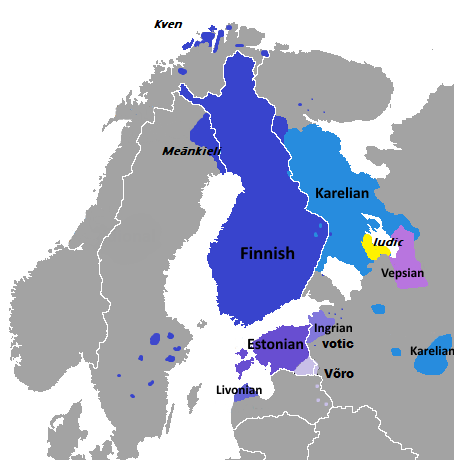

鉄器時代には人口が増加した。鉄の現地生産は紀元前200年頃に始まった。紀元後最初の数世紀には、北エストニア、特にヴィルマーの沿岸地域が文化の中心地として浮上した。この時期には、北エストニアからの入植者が人口の希薄なバルト海地域へと流入した。北エストニアを起源とするこの文化的・言語的拡大は、隣接するフィンランド語の誕生にもつながり、紀元後2千年紀初頭まで続いたが、バルト系やスラヴ系の部族の進出によりフィン・ウゴル文化圏の範囲は限定された。

バルト海地域における商業的接触は拡大・発展した。この時期、北エストニアはバルト海南東部および南部地域、特にヴィェルバルク文化やドルケイム・コヴロヴォ文化に関連する部族との間でますます強固なつながりを築いた。歴史資料では、これらの人々をゴート族やアエスティ族として特定している。エストニアという名称がアエスティ族に由来するのではないかという推測もある。4世紀には、ゴート族の支配者エルマナリクがエストニアに相当する領土を征服したと主張しているが、これを裏付ける考古学的証拠はない。古代末期の小氷期は考古学的記録に顕著に現れており、遺跡や墓の発見数が急激に減少し、深刻な人口減少と緩やかな回復を示している。

3.2. ヴァイキング時代と古代部族社会

北エストニア沿岸はヴァリャーギからギリシアへの交易路の戦略的に重要な位置にあり、エストニアは交易の中心地であると同時に、多くの襲撃の標的であり、また襲撃の出発点でもあった。沿岸のエストニア人、特にサーレマー島のオシリア人はヴァイキングの生活様式を取り入れた。いくつかのスカンディナヴィアのサガは、エストニア人との主要な対立に言及しており、特に7世紀初頭に「エストニアのヴァイキング」がスウェーデン人の王イングヴァル・ハッラを破り殺害したことが注目される。8世紀半ばのサルメ船葬墓は、ヨーロッパにおけるヴァイキング時代の始まりの可能性を示唆するものとして提案されている。

東スラヴの資料では、エストニア人とそれに近縁のフィン・ウゴル系部族はチュヂ族として知られていた。862年、チュヂ族はノヴゴロドにおけるリューリク朝の建国に参加したが、徐々にこの地域に移住し西進してきたノヴゴロド・スラブ人に影響力を奪われていった。キエフ大公国は11世紀にエストニアを征服しようとし、ヤロスラフ賢公は1030年頃にタルトゥを占領した。この足がかりは1061年まで続いたが、エストニアの部族であるソソル族によって破壊された。1187年、エストニア人、クロニア人、カレリア人は、当時スウェーデンの主要都市であったシグトゥーナを略奪した。

紀元後数世紀初頭に、エストニア初の政治的・行政的区分が形成され始めた。基本的な単位は教区(エストニア語: kihelkond)と県(エストニア語: maakond)であり、後者は通常複数の教区で構成されていた。教区は通常、王(エストニア語: kuningas)と呼ばれる地元の貴族によって統治されていた。古代エストニアには専門の戦士階級が存在し、貴族の富と威信は国際貿易に基づいていた。教区は一般的に丘の上の砦を中心に形成されたが、時には一つの教区内に複数の砦が存在することもあった。13世紀までに、エストニアはハリュマー、イェルヴァマー、レーネマー、レヴァラ、サーレマー、サカラ、ウガンディ、ヴィルマーの8つの主要な県と、いくつかの小規模な単一教区の県に分かれていた。これらの県は独立した実体として機能し、外国の脅威に対抗するために緩やかな同盟を結ぶに過ぎなかった。

この時期のエストニアの文化は、主に二つの地域に分かれていた。北部と西部の沿岸地域はスカンディナヴィアやフィンランドと密接な関係を維持していたのに対し、内陸の南部はバルト人やプスコフ公国とより強い結びつきを持っていた。エストニアの風景には数多くの丘の上の砦が点在し、サーレマー島の沿岸では古代の港の遺跡が発見されている。ヴァイキング時代、エストニアは活発な交易地域であり、鉄、毛皮、蜂蜜などを輸出した。輸入品には絹、宝飾品、ガラス、ウルフバート剣などの高級品が含まれていた。この時代のエストニアの埋葬地には、個人墓と集団墓の両方がしばしば見られ、武器や宝飾品などの遺物は、スカンディナヴィアや北ヨーロッパの共通の物質文化を反映している。

キリスト教化以前の中世エストニア人の精神的・宗教的信仰は、歴史的な関心と議論の対象となっている。エストニアの精神性はアニミズム的伝統に深く根ざしており、シャーマン(nõid)や占い師は海外でも知られており、アダム・フォン・ブレーメンや『ノヴゴロド第一年代記』などの資料に記されている。『リヴォニアのヘンリー年代記』は、サーレマー島の島民が崇拝する最高神としてタラピタに言及している。聖なる森、特にオークの木の森は、異教の崇拝儀式において重要な役割を果たした。西欧カトリックと東方正教会の両方のキリスト教は、10世紀から11世紀にかけて外国人商人や宣教師によって導入され始めたが、人口の大部分は土着の信仰を保持していた。

3.3. 十字軍とカトリックの時代

1199年、ローマ教皇インノケンティウス3世は「リヴォニアのキリスト教徒を守る」ため、リヴォニア十字軍を宣言した。戦闘は1206年にエストニアに到達し、デンマーク王ヴァルデマー2世がサーレマー島への侵攻に失敗した。以前にリヴォニア人、ラトガリア人、セロニア人を征服していたドイツのリヴォニア帯剣騎士団は、1208年にエストニア人に対する遠征を開始し、その後数年間にわたり双方で多数の襲撃と反撃が行われた。エストニアの抵抗運動の主要な指導者はサカラの長老レンビトゥであったが、1217年の聖マタイの日の戦いでエストニア人は大敗を喫し、レンビトゥは戦死した。1219年、ヴァルデマー2世はリンダニセに上陸し、リンダニセの戦いでエストニア人を破り、北エストニアの征服を開始した。翌年、スウェーデンが西エストニアに侵攻したが、オシリア人によって撃退された。1223年、大規模な反乱によりタリンを除く全エストニアからドイツ人とデンマーク人が追放されたが、十字軍はすぐに攻撃を再開し、1227年、サーレマー島が最後に降伏した県となった。

十字軍の後、現在の南エストニアとラトビアの領土はテッラ・マリアナと名付けられ、後に単にリヴォニアとして知られるようになった。北エストニアはデンマークのエストニア公国となり、残りの地域は帯剣騎士団とタルトゥ司教区およびエーゼル・ヴィーク司教区の司教領の間で分割された。1236年、大敗を喫した後、帯剣騎士団はドイツ騎士団に統合され、リヴォニア騎士団となった。ノヴゴロド共和国との東の国境は、1242年にペイプシ湖で行われた氷上の戦いの後、リヴォニア騎士団とエストニア歩兵の連合軍がノヴゴロドに敗北したことで確定した。南東部のセトマー地域は20世紀までロシアの支配下にあり、先住民のセト人は東方正教会に改宗させられた。

当初、洗礼を受けたエストニアの貴族は、デンマーク王または教会の封臣となることで権力と影響力を保持することができた。彼らは新来の十字軍の家臣と婚姻関係を結び、数世紀かけてドイツ化し、バルト・ドイツ人の民族形成につながった。エストニアの異教徒は、外国のキリスト教支配に対して何度か蜂起した。最初のキリスト教化後の数十年間、サーレマー島ではドイツ騎士団の支配に対するいくつかの反乱があった。1343年、北エストニアとサーレマー島を巻き込む大規模な聖ゲオルギウス夜の蜂起が起こった。ドイツ騎士団は1345年までに反乱を鎮圧し、1346年にデンマーク王はエストニアの領地を騎士団に売却した。この反乱の失敗は、ドイツ系少数派上流階級の権力強化につながった。その後数世紀にわたり、低地ドイツ語はエストニアの都市部と農村部の両方で支配エリートの言語であり続けた。

デンマーク領エストニアの首都であり、リンダニセの地に設立されたタリンは、リューベック法を採用し、1248年に完全な都市権を獲得した。ハンザ同盟がバルト海の貿易を支配し、エストニアの4大都市であるタリン、タルトゥ、パルヌ、ヴィリャンディが加盟した。タリンはノヴゴロドと西方のハンザ都市との間の貿易仲介役を務め、タルトゥはプスコフと同じ役割を果たした。この時期に多くの職人や商人のギルドが形成された。石垣とハンザ同盟への加盟によって保護されたタリンやタルトゥのような繁栄した都市は、中世リヴォニア連盟の他の支配者たちにしばしば反抗した。1410年のタンネンベルクの戦いでのドイツ騎士団の敗北と、1435年9月1日のシュフィエンタの戦いでのリヴォニア騎士団の敗北の後、1435年12月4日に調印された条約によってリヴォニア連盟が設立された。

3.4. 宗教改革とリヴォニア戦争

宗教改革は1517年に中央ヨーロッパで始まり、リヴォニア騎士団による一部の反対にもかかわらず、すぐにリヴォニア北部に広がった。プロテスタントの説教は1524年にタリンで活発に始まり、翌年には市議会が宗教改革に同調するようになった。同様の出来事がタルトゥでも起こり、カトリック司教ヨハン・ブランケンフェルトとの緊張が高まり、両都市でカトリック教会や修道院が破壊される聖像破壊の暴動が発生した。1520年代後半までに、エストニアのほとんどの都市は宗教改革を受け入れたが、ヴィリャンディ、ハープサル、ヴァナ・パルヌではカトリックの影響力が依然として強かった。都市とは異なり、農村地域はプロテスタントの採用が遅く、1530年代まで地元の貴族や農民の間でカトリックの影響力が残っていた。宗教改革により、教会での礼拝は現地の言語で行われるようになり、当初は低地ドイツ語であったが、1530年代以降は定期的な宗教礼拝がエストニア語で行われるようになった。1535年のヴァンラート・ケル問答書を含む、初期のエストニア語プロテスタント文献が登場した。

16世紀には、モスクワ、スウェーデン、ポーランド・リトアニアの拡張主義的な君主国が権力を強化し、都市、貴族、司教、騎士団間の紛争によって弱体化した分権的なリヴォニアに対する脅威が増大した。1558年、ロシア(モスクワ)のツァーリイヴァン雷帝がリヴォニアに侵攻し、リヴォニア戦争が始まった。リヴォニア騎士団は1560年のエルゲメの戦いで決定的に敗北した。リヴォニアの大部分はポーランド・リトアニアの支配を受け入れ、タリンと北エストニアの貴族はスウェーデン王に忠誠を誓い、エーゼル・ヴィーク司教はデンマーク王に土地を売却した。イヴァン雷帝の軍隊は当初リヴォニアの大部分を征服することができた。ペストの流行が領土を席巻し、破壊をさらに悪化させた。ロシアの襲撃から地元の権力者が彼らを守らなかったことにますます憤慨したエストニアの農民は、1560年に蜂起し、レーネマーのコルヴェレ城を包囲した。反乱ではエストニア人が一時的に独自の王を選出したが、最終的に鎮圧された。

イヴァン雷帝とその軍隊によるリヴォニア人に対するロシアの残虐行為の報告は、ヨーロッパで広く広まった。この時代の年代記作家は、出身地や政治的立場が多様であったにもかかわらず、イヴァンとその軍隊を残忍で専制的なものとして描き、モスクワ占領下での地元住民の苦しみを強調した。これらの記述は、紛争に対するヨーロッパの認識を形成するのに役立ち、イヴァンの残忍な圧制者としての評判を固めた。しかし、これはマグヌス・フォン・ホルシュタインが、忠誠の変遷と権力への野望によって特徴づけられる物議を醸す役割を果たすことを止めなかった。1570年、彼はモスクワに到着し、イヴァンによってリヴォニア王に戴冠され、ロシアのツァーリを君主として忠誠を誓った。ポルツァマーは、彼の短命なリヴォニア王国の首都となった。イヴァンとマグヌスはタリンを残酷に二度包囲したが、占領することはできなかった。イーヴォ・シェンケンベルク率いるエストニア農民軍はロシアの後方で大混乱を引き起こした。1580年代までに、ポーランド・リトアニア軍とスウェーデン軍が攻勢に転じ、戦争は1583年にロシアの敗北で終結した。

リヴォニア戦争の結果、北エストニアはスウェーデンのエストニア公国となり、南エストニアはポーランドのリヴォニア公国となった。サーレマー島はデンマークの支配下に置かれたままであったが、ルフヌ島はクールラント・ゼムガレン公国の一部であった。南エストニアのポーランド統治時代には、カトリックを復興させる努力がなされたが、これは伝統的な対抗宗教改革の行動とは異なり、ポーランド・リトアニアは宗教的寛容を促進した。1582年、リヴォニア憲法によりリヴォニアはカトリック司教区として再確立され、この地域における宗教的影響力の転換点となった。イエズス会の影響力は高まり、タルトゥにデルパテンセ学院などの機関を設立し、そこでエストニア語の問答書が出版され、地元の布教活動を支援した。イエズス会の広範な出版・教育活動にもかかわらず、タルトゥにおける彼らの存在は、17世紀初頭のスウェーデンによる征服によって打ち切られた。

3.5. スウェーデンおよびロシア帝国統治時代

1600年に始まったポーランド・スウェーデン戦争は、エストニア全土にさらなる荒廃をもたらした。1604年のヴァイセンシュタインの戦い(パイデ)は決定的な転換点となり、リトアニアのヘトマンであるヤン・カロル・ホトキェヴィチが2,300人の小規模なポーランド・リトアニア軍を率いて、6,000人のスウェーデン軍に対して決定的な勝利を収めた。この勝利や他の勝利にもかかわらず、戦争は1629年まで続き、スウェーデンがリヴォニア(南エストニアと北ラトビアを含む)を獲得して終結した。さらに、デンマーク領サーレマー島は1645年にスウェーデンに割譲された。1656年、ロシアはタルトゥを含むエストニア東部を占領し、1661年にカルディス条約が締結されるまで保持した。戦争により、16世紀半ばに約25万~27万人だったエストニアの人口は、1630年代には11万5千~12万人に半減した。

エストニアにおけるスウェーデン時代は複雑で、文化的抑圧と重要な改革の両方が特徴であった。当初、それは伝統的なエストニアの信仰や慣習に反対するプロテスタントの清教徒をもたらし、魔女狩り、民俗音楽の禁止、伝統衣装の焼却につながった。農村人口の大部分は農奴制下に置かれたままであったが、カール11世の下での法改革は、農奴と自由小作農の土地利用権と相続権の両方を強化した。そのため、この時期は歴史的記憶の中で「古き良きスウェーデン時代」という評判を得た。国王グスタフ・アドルフはタリンとタルトゥにギムナジウムを設立し、後者は1632年にタルトゥ大学に格上げされた。両都市には印刷所も設立された。エストニアの公教育制度の始まりは1680年代に現れ、主にベンクト・フォルセリウスの努力によるものであり、彼はまたエストニア語の正書法改革を導入した。エストニアの人口は、1695年から1697年の大飢饉まで急速に増加し、人口の約20%が死亡した。

大北方戦争中、ロシアのピョートル1世は1700年にエストニアへの新たな侵攻を開始した。大北方戦争の頃には、多くのエストニア人がスウェーデン王室に忠誠を誓っており、最大2万人がロシアの侵攻からエストニアを守るために戦った。エストニアの民俗記憶の中で崇拝されていたスウェーデン王カール12世の物語は、その後のより過酷なロシア支配とスウェーデン時代を区別する感情を体現している。ナルヴァの戦いでのスウェーデンの最初の成功にもかかわらず、ロシアは1710年末までにエストニア全土を征服した。戦争は再びエストニアの人口を壊滅させ、1712年の人口はわずか15万~17万人と推定されている。

エストニアとリヴォニアの降伏の条件に基づき、この国は「バルト特別令」(Balti erikord)の下でロシア帝国に編入された。この政策は、地元の貴族の政治的権利と土地所有権を回復し、ルター派を主要な信仰として認めた。エストニアは2つの県に分割された。タリンとエストニア北部を含むエストニア県と、ラトビア北部まで広がる南部のリヴォニア県である。地元の農民の権利は最低点に達し、18世紀には農奴制が農業関係を完全に支配した。

ロシア中央政府がエストニアの統治をより広範な帝国の基準に合わせようとする時折の試みにもかかわらず、バルト諸県の自治権は一般的に維持された。ツァーリ政権は地元の貴族との対立を避けることを目指したからである。1783年から1796年にかけて、エカチェリーナ2世の「県制度」の下で行政構造は一時的に変化し、統治を中央集権化し、バルト地域を帝国の規範に近づけることを目的とした。しかし、この制度は廃止され、パーヴェル1世の下でバルト特別令が復活した。このバルト特別令は19世紀後半までほぼ有効であり、ロシア帝国内の地方分権統治の独特な時期を示している。農奴制は1816年から1819年に廃止されたが、これは当初ほとんど実質的な効果がなく、農民の権利における主要な改善は19世紀半ばの改革で始まった。

3.6. 民族覚醒運動

1802年のタルトゥ大学再開は、バルト・ドイツ人と、エストニア・ナショナリズムの最初の公的な提唱者を含むますます多くのエストニア人学生の両方に高等教育の機会を与えた。同時に、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーのナショナリスト思想は、バルト・ドイツ人知識人にエストニア先住民文化の価値を認識させる上で大きな影響を与えた。その結果として起こったエストフィル運動は、エストニア学識者協会やその他の科学協会を生み出し、エストニア語教育を支援し、エストニア語で最初の新聞を創刊した。彼らはまた、エストニアの民間伝承を評価し収集し始めた。エストニアの民族意識の高まりを示すもう一つの兆候は、1840年代の飢饉と土地の報酬の約束に続いて、南エストニアで東方正教会に改宗する大規模な運動であった。

最初の全国的な運動は1860年代に形成され、エストニア語のアレクサンダー学校設立運動、エストニア文学者協会とエストニア学生協会の設立、そして1869年にタルトゥで開催された最初の全国歌謡祭などがあった。言語改革はエストニア語の発展に役立った。民族叙事詩『カレヴィポエグ』は1857年に出版され、1870年にはエストニア演劇の初演が行われた。1878年、民族運動に大きな分裂が起こった。ヤコブソン率いる急進派が政治的・経済的権利の拡大を要求し始めたのに対し、フルト率いる穏健派は文化とエストニア教育の発展に焦点を当てた。

19世紀末、中央政府がバルト諸県を帝国により密接に結びつけるために様々な行政的・文化的措置を開始したため、ロシア化が始まった。ロシア語はほとんどの中等学校や大学でドイツ語やエストニア語に取って代わり、地域の言語による多くの sociais・文化的活動が抑制された。1890年代後半には、ヤーン・トニソンやコンスタンティン・パッツのような著名な人物の台頭とともに、ナショナリズムの新たな高まりがあった。20世紀初頭、エストニア人はドイツ人から町の地方自治体の支配権を奪い始めた。

1905年の革命中、最初の合法的なエストニア政党が設立された。エストニア国民会議が招集され、エストニア地域の単一自治領への統一とロシア化の終結を要求した。この騒乱は、平和的な政治デモと、タリンの商業地区やエストニアの田舎にある多くの裕福な地主の荘園での略奪を伴う暴力的な暴動の両方を伴った。1881年以来エストニア学生協会によって採用されていたエストニアの国旗は、これらのデモで目立って掲げられた。1905年12月、イェルヴァマー県のヴァーリ村で、エストニアを独立国として宣言する最初の試みが行われた。ツァーリ政府は残忍な弾圧で対応し、約500人が処刑され、数百人が投獄されたりシベリアに追放されたりした。

3.7. 独立 (1918年-1940年)

第一次世界大戦中、10万人以上のエストニア人男性がロシア帝国陸軍に動員され、8,000人から10,000人が死亡し、5人に1人が負傷した。戦時中、エストニア国軍の構想が根付き始め、一方、国内戦線での物資不足と困難は社会不安を引き起こした。1917年、二月革命後、ロシア臨時政府はエストニアの政治的要求を認め、エストニア人が居住する二つの主要な別々の県が一つに統合され、エストニアは自治権を与えられ、エストニア地方議会が選出された。

1917年11月、ボリシェヴィキがエストニアで権力を掌握し、地方議会を解散させると宣言した。これに対し、議会はエストニア救済委員会を設立し、ボリシェヴィキの撤退からドイツ軍の到着までの短い期間に重要な役割を果たした。1918年2月23日にパルヌで、2月24日にタリンで、委員会はエストニア独立宣言を発表し、エストニア臨時政府を樹立した。その後まもなく、ドイツによる占領が始まり、ドイツ帝国の傀儡国家をこの地域に設立することを目的としたバルト連合公国の創設が試みられた。しかし、第一次世界大戦におけるドイツの敗北後、ドイツは1918年11月19日にエストニア臨時政府に権力を返還することを余儀なくされた。

1918年11月28日、ソビエト・ロシアが侵攻し、エストニア独立戦争が始まった。赤軍はタリンから30 km以内まで迫ったが、1919年1月、ヨハン・ライドネル率いるエストニア軍が反撃に転じ、数週間以内にボリシェヴィキ軍をエストニアから追放した。ソビエトの再攻撃は失敗し、1919年春、エストニア軍は白軍と協力してロシアとラトビアに進軍した。1919年6月、エストニアはラトビアを支配しようとしたドイツ義勇軍を破り、カールリス・ウルマニス政権を回復させた。白軍の崩壊後、赤軍は1919年末にナルヴァに対して大規模な攻勢を開始したが、突破口を開くことはできなかった。1920年2月2日、エストニアとソビエト・ロシアの間でタルトゥ平和条約が締結され、後者はエストニアに対するすべての主権的主張を永久に放棄することを約束した。

1919年4月、エストニア制憲議会が選出された。制憲議会は大規模な土地改革を可決し、大土地所有地を収用し、エストニアを議会制民主主義国家として確立する新しい非常に自由主義的なエストニア憲法を採択した。1924年、ソビエト連邦は共産主義者のクーデター未遂事件を組織したが、すぐに失敗した。1925年に採択されたエストニアの少数民族のための文化自治法は、当時世界で最も自由主義的な法律の一つとして広く認識されている。世界恐慌はエストニアの政治システムに大きな圧力をかけ、1933年、右翼のヴァプス運動が強力な大統領制を確立する憲法改正を主導した。1934年3月12日、ヴァプス運動がクーデターを計画していたという口実の下、国家元首代理のコンスタンティン・パッツは国全体に非常事態を拡大した。パッツはその後数年間、議会が再招集されないまま(「沈黙の時代」)布告によって統治した。1937年の国民投票で新憲法が採択され、1938年には新しい二院制議会が選挙で選出され、親政府派と野党候補者の両方が参加した。パッツ政権は、戦間期ヨーロッパの他の権威主義政権と比較して比較的穏健であり、政敵に対して暴力を行使することはなかった。

政治的な複雑さにもかかわらず、エストニアは戦間期に急速な経済成長を享受した。土地改革は農民の状況を改善したが、国はまた、工業化とオイルシェール鉱業の発展からも恩恵を受けた。独立に伴い、ロシアとの経済的結びつきのほとんどは断ち切られたが、貿易は西側市場へと急速に再編された。エストニアは1921年に国際連盟に加盟した。フィンランド、ポーランド、ラトビアとともにより大きな同盟を設立する試みは失敗し、1923年にラトビアとの相互防衛条約のみが締結され、後に1934年のバルト三国協商へと続いた。1930年代、エストニアはまた、フィンランドとの秘密軍事協力にも関与した。1932年にソビエト連邦と、1939年にドイツと不可侵条約が締結された。1939年、エストニアは中立を宣言したが、これは第二次世界大戦では無益であることが証明された。

3.8. 第二次世界大戦

第二次世界大戦に関する包括的な記述がなされている。このセクションでは、独ソ不可侵条約の秘密議定書によるソ連の勢力圏への割り当て、ソ連による軍事基地設置の強要、そして最終的な占領と併合に至る経緯が詳述されている。続いて、ドイツの侵攻(バルバロッサ作戦)、夏戦争、ソビエト当局による弾圧とエストニア人の抵抗(森の兄弟)、ドイツ占領下の傀儡政権とホロコースト、エストニア人のフィンランドへの逃亡と義勇兵としての戦闘参加、そして赤軍による再占領と独立回復の試みの失敗、戦争による人口減少と領土損失までが網羅されている。

3.8.1. ソビエトによる占領と併合 (1940年-1941年)

独ソ不可侵条約の秘密議定書に基づき、ソビエト連邦は1940年6月にエストニアを占領・併合した。この最初の占領は、エストニアの主権を侵害し、アンドレイ・ジダーノフの指示の下で共産主義政権を樹立した。エストニア政府は武力抵抗をしないことを決定し、大規模な流血は避けられたものの、独立は失われた。新政権は直ちに企業の国有化、土地改革、政治的反対派の弾圧を開始した。1941年6月14日の6月追放では、約1万人のエストニア市民(政治家、軍人、知識人、企業家など)が家族もろともシベリアの強制労働収容所へ送致された。これはエストニア社会の指導層を排除し、ソビエト体制への抵抗を弱体化させることを目的としていた。この期間における人権侵害は深刻であり、エストニア国民の記憶に深い傷跡を残した。

3.8.2. ドイツによる占領 (1941年-1944年)

1941年6月22日にバルバロッサ作戦が開始されると、ナチス・ドイツ軍は急速にエストニアへ進軍した。多くのエストニア人は当初、ドイツ軍をソビエトの圧政からの解放者として歓迎したが、ドイツの占領政策もまた過酷なものであった。ドイツはエストニアをオストラント国家弁務官区の一部とし、独立を回復させる意図はなかった。占領下で、エストニア人はドイツ軍への徴兵や強制労働に従事させられた。エストニアにおけるホロコーストも実行され、エストニアに残っていた少数のユダヤ人ほぼ全員と、他の国から移送されてきたユダヤ人が殺害された。また、ロマ人やソビエトの政治将校も迫害の対象となった。ドイツの敗色が濃くなると、ソビエト軍の再占領を恐れた多くのエストニア人がフィンランド軍に義勇兵として参加したり、森の兄弟と呼ばれるパルチザン活動を行ったりした。しかし、ドイツ占領下でのレジスタンス活動は限定的であり、エストニアは再び外国勢力の支配下に置かれることとなった。

3.8.3. ソビエトによる再占領と戦争の終結

1944年、ソビエト赤軍はナルヴァの戦いやタルトゥ攻勢などを経て、ドイツ軍をエストニアから駆逐し、再び占領した。ドイツ軍の撤退に伴い、オットー・ティーフ率いるエストニア臨時政府が独立回復を試みたが、ソビエト軍の進撃を止めることはできず、短期間で崩壊した。ソビエトによる再占領は、エストニアにとって新たな抑圧の時代の始まりを意味した。戦争の終結はエストニアに平和をもたらさず、むしろソビエト体制下での厳しい支配が強化される結果となった。何万人ものエストニア人が逮捕、処刑、あるいはシベリアへ追放され、多くの人々が西側諸国へ亡命した。この戦争と占領は、エストニア社会に深刻な人的・物的被害をもたらし、その後の数十年にわたる歴史に大きな影響を与えた。

3.9. ソビエト占領時代 (1944年-1991年)

第二次世界大戦後のソビエトによる再占領は、エストニア・ソビエト社会主義共和国としての厳しい統制と社会主義化をもたらした。政治的抑圧は日常的であり、反対意見は厳しく弾圧された。経済構造は根本から変えられ、私有財産は否定され、農業の集団化と工業化が強行された。この過程で、多くのエストニア人が土地や財産を奪われ、生活基盤を失った。また、ロシア化政策が推進され、ロシア語の使用が奨励される一方で、エストニア語やエストニア文化は抑圧の対象となった。教育現場や行政機関ではロシア語が優遇され、エストニアの民族的アイデンティティは危機に瀕した。

これに対し、エストニア人は文化的抵抗を試み、歌や文学、芸術を通じて民族の伝統を守ろうとした。秘密裏に西側の情報にアクセスし、自由への希求を育んだ。1970年代後半から1980年代にかけては、環境問題への意識も高まり、ソビエト政府による大規模なリン鉱石採掘計画に対する反対運動(リン鉱石戦争)は、後の独立運動へとつながる重要な契機となった。ソビエト占領時代は、エストニアにとって政治的自由、人権、民族文化が著しく侵害された暗黒の時代であったが、同時に独立への強い願いを育んだ時代でもあった。

3.9.1. 抵抗運動と人権侵害

ソビエトによる再占領後、エストニアでは「森の兄弟」として知られる武装抵抗運動が活発化した。彼らは森林地帯を拠点にゲリラ戦術を用いてソビエト当局に抵抗したが、圧倒的な軍事力を持つソビエト軍によって徐々に鎮圧された。この抵抗運動は1950年代後半まで散発的に続いた。武装抵抗以外にも、学生グループや知識人による反体制的なビラ配布、西側ラジオの聴取、禁止された文学作品の読書といった非暴力的な抵抗も行われた。

ソビエト当局はこれらの抵抗運動に対し、厳しい弾圧で応じた。特に大規模な人権侵害として、1949年3月の3月追放(「波濤作戦」)が挙げられる。この作戦では、2万人以上のエストニア市民(主に農民や独立運動関係者と見なされた人々)が、家畜のように貨物列車に詰め込まれ、シベリアなどの僻地へ強制移住させられた。多くの人々が移送中や劣悪な収容所環境下で命を落とした。政治犯として逮捕され、グラーグに送られた者も数多く、拷問や劣悪な待遇による死亡も後を絶たなかった。言論の自由、集会の自由、結社の自由といった基本的人権は完全に否定され、市民は常にKGBの監視下に置かれていた。これらの人権侵害は、エストニア国民に深いトラウマを残し、ソビエト体制への不信感を決定的なものとした。

3.9.2. 社会経済的変容と文化的影響

ソビエト占領下で、エストニアの社会経済構造は根本的に変容した。農業においては、伝統的な個人経営の農場は解体され、コルホーズ(集団農場)とソフホーズ(国営農場)へと強制的に集団農場化された。これは農民の生活様式を大きく変え、生産性の低下や農村共同体の崩壊を招いた。工業化も推進されたが、それは主にソビエト連邦全体の計画経済の一部として行われ、エストニアの地域特性や環境への配慮は乏しかった。特にオイルシェール産業が拡大され、環境汚染問題を引き起こした。

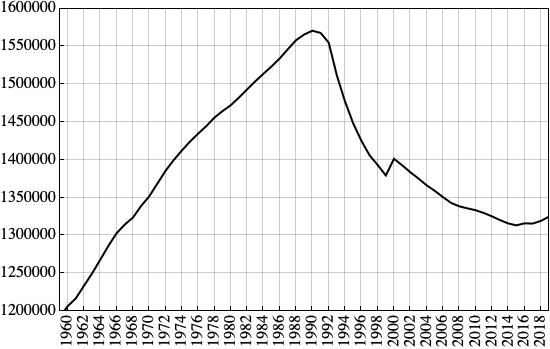

人口構成も大きく変化した。ソビエト連邦各地からのロシア系住民を中心とする労働者の移住が奨励され、エストニアにおけるエストニア人の割合は著しく低下した(1945年の97%から1989年には62%へ)。これはロシア化政策の一環であり、エストニア語とエストニア文化の地位を相対的に低下させることを意図していた。学校教育ではロシア語が重視され、エストニア語による教育は制限された。出版物やメディアも厳しく検閲され、エストニアの文化遺産や歴史の解釈もソビエト・イデオロギーに沿ったものへと歪められた。

このような状況下でも、エストニア人はエストニア語と自国文化の維持に努めた。家庭内や非公式な集まりでエストニア語を話し、伝統的な歌や踊りを継承した。また、フィンランドのテレビ放送や西側のラジオ放送を秘密裏に視聴することで、外部の情報に触れ、ソビエト体制のプロパガンダに対抗しようとした。これらの文化的抵抗は、後の独立運動における精神的な支柱となった。

3.10. 独立回復

1980年代後半、ソビエト連邦におけるミハイル・ゴルバチョフ書記長によるペレストロイカ(改革)とグラスノスト(情報公開)の政策は、エストニアを含むバルト三国に独立回復への道を開いた。エストニアでは、この動きは「歌う革命」として知られる平和的な大衆運動へと発展した。環境保護運動(特にリン鉱石戦争)がきっかけとなり、市民の政治意識が高まった。

1987年のヒルヴェ公園集会では、独ソ不可侵条約の秘密議定書の公開が要求され、エストニアの独立喪失の不法性が訴えられた。1988年には、エストニア人民戦線やエストニア民族独立党といった新たな政治組織が結成され、独立への要求が公然化した。同年11月16日、エストニア・ソビエト社会主義共和国最高会議はエストニア主権宣言を採択し、エストニアの法律がソ連法に優先すると宣言した。

1989年8月23日、独ソ不可侵条約締結50周年に合わせ、エストニア、ラトビア、リトアニアの約200万人が手をつなぎ、タリンからヴィリニュスに至る約600 kmの人間の鎖「バルトの道」を形成し、国際社会に独立への強い意志を示した。1990年には、戦前のエストニア共和国市民とその子孫によるエストニア会議が選出され、独立回復の正当性を主張した。

1991年3月の住民投票では、圧倒的多数(ソ連市民を含む有権者の78.4%)が独立を支持した。そして、同年8月20日、モスクワでの保守派クーデター未遂事件の混乱の最中、エストニア最高会議はエストニア共和国の独立回復を宣言した。9月6日にはソビエト連邦国家評議会がエストニアの独立を承認し、9月17日には国際連合への加盟が認められた。最後のロシア軍部隊は1994年に撤退した。

独立回復後、エストニアは急速な市場経済への移行と民主化を進めた。新憲法が制定され、通貨エストニア・クローンが導入された。しかし、急進的な経済改革は社会格差の拡大や失業問題といった新たな社会問題も引き起こした。外交面では西側諸国との連携を強化し、2004年には欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)に加盟した。近年は、IT立国としての地位を確立し、電子政府や電子市民権制度(e-Residency)を推進しているが、一方で国内の政治的分極化やロシアとの緊張関係といった課題も抱えている。

4. 地理

エストニアはヨーロッパの東ヨーロッパ平原、バルト海東岸に位置する。面積は約4.53 万 km2であり、そのうち4.6%が内水面である。内水面の大部分は、エストニア領内に一部が含まれるペイプシ湖とヴォルツ湖である。陸上の国境線はラトビアと最も長く(339 km)、次いでロシアと接している。

エストニアの海岸線は約3794 kmに及び、北岸とその最大の島々には石灰岩の崖が特徴的である。内水面を含むエストニアの島の総数は2,355島であり、そのうち2,222島がバルト海にある。最大の島はサーレマー島、ヒーウマー島、ムフ島である。エストニアは海からの緩やかな隆起を経験しており、海岸の地理を変化させている。

国土は主に平坦で、平均標高は約50 mである。バルト海に近い北部と西部は平野だが、南部と東部はより丘陵が多い。バルカン半島で最も高いスールムナマギ(標高318 m)は、ハーンヤ自然保護区に位置している。エストニアの地形には、なだらかな起伏のある高地(パンディヴェレ高地)、急峻な台地(サカラ高地)、丘陵地帯(オテパー高地)など、様々な種類の高地が見られる。南エストニアの地形は、台地、丘、谷、広大な古代の河川峡谷が混在しているのが特徴である。

エストニアには1,560以上の自然湖があり、ロシアとの国境にあるペイプシ湖と中央エストニアのヴォルツ湖が最大である。これらの湖の分布は不均一で、南東部と南部に最も集中しており、西部と中央エストニアの広い地域には湖が全くない。自然湖に加えて、エストニアには東部国境にある大きなナルヴァ貯水池を含む多数の人工貯水池がある。また、国内には7,000以上の河川、小川、運河があり、そのうち10本のみが100 kmを超える長さである。エストニアで最も長い川はヴォハンドゥ川(162 km)とパルヌ川(144 km)である。河川は主に地下水、降雨、融雪によって涵養され、各水源が年間流出量の約3分の1を占めている。沼や湿原はエストニアの陸地面積の約23.2%を占め、個々の沼地はしばしば広大な泥炭地、湿地林、島、湖、川が点在する広範な湿地複合体を形成している。

4.1. 地形と地質

エストニアは東ヨーロッパ・クラトンの北西部に位置し、フェノスカンジア楯状地に接している。エストニアの基盤岩は、結晶質基盤と堆積被覆の2つの主要な層から構成されている。これらはさらに3つの異なる地質学的複合体に分類される。結晶質基盤は、花崗岩、片麻岩、その他の結晶質岩石からなり、原生代に形成された。これは、石灰岩や砂岩を含む古生代の岩石からなる堆積被覆によって覆われている。この上には、主に礫、砂、粘土などの未固結堆積物からなる第四紀の表層があり、これは新生代に形成された。

エストニアの地形は、第四紀の氷河作用によって大きく形成された。国土の大部分は氷河堆積物に覆われ、モレーン、エスカー、ドラムリンといった氷河地形が随所に見られる。特に北部沿岸には、シルル紀やオルドビス紀の石灰岩が露出し、バルティック・クリントと呼ばれる壮大な崖を形成している。この石灰岩は、建築資材やセメント原料として古くから利用されてきた。

南部にはデボン紀の砂岩や泥岩が分布し、ペイプシ湖周辺の低地や河川の谷を形成している。オイルシェール(油母頁岩)は、主に北東部のオルドビス紀の地層から産出し、エストニアの主要なエネルギー資源となっている。その他、泥炭、リン鉱石、粘土なども重要な天然資源である。

4.2. 気候

エストニアは、大陸性気候と海洋性気候の中間に位置する移行型気候を経験しており、湿潤大陸性気候として特徴づけられる。エストニアの気候は、大西洋と北大西洋海流の穏やかな影響により、同緯度の他の地域よりも著しく穏やかである。北アメリカでは、エストニアはラブラドル半島とアラスカ南岸の平均緯度に位置しており、その地理的位置に対して気候は独特である。エストニアの卓越した気象パターンは、北大西洋、特にアイスランド低気圧における活発な低気圧活動に大きく影響される。これにより、特に秋と冬には強風、降水、急激な気温変動が生じる。西風は湿った海洋性空気を大陸内部深くまで運び、冬は穏やかな気温、夏は海岸から離れた大陸性地域と比較してやや涼しい気候をもたらす。沿岸地域と島々は一般的に穏やかな気候を享受し、バルト海が気温を穏やかにし、冬は沿岸地域を暖かく、夏は涼しく保つ。

エストニアは温帯気候帯に位置し、海洋性気候と大陸性気候の移行帯にあり、夏は暖かく、冬はかなり穏やかである。主な地域差はバルト海によって引き起こされ、冬には沿岸地域を暖め、春には冷やす。国の領土の計算された平均気温は、7月の17.8 °Cから2月の-3.8 °Cの範囲であり、年間平均は6.4 °Cである。記録された最高気温は1992年の35.6 °C、最低気温は1940年の-43.5 °Cである。年間平均降水量は662 mmで、1日の最高記録は148 mmである。積雪量は年によって大きく異なる。卓越風は西風、南西風、南風であり、年間平均風速は2.1 m/sから6.1 m/sの範囲で、内陸部では小さく、西海岸では最大となる。月平均日照時間は、8月の290時間から12月の21時間の範囲である。計算された平均として、エストニアは年間1830時間の日照を受ける。

エストニアの季節差は日長にも顕著である。例えば、最も長い日はタリンで18時間40分、ヴォルで18時間10分続くのに対し、最も短い日はタリンで約6時間2分、ヴァルガで6時間39分である。「白夜」現象は5月初旬から7月下旬まで発生し、その間太陽は長時間見えている。植生期間は179日から203日間続き、霜のない期間は110日から190日間続く。積雪量は国全体で大きく異なり、年間平均75日から135日間続き、サーレマー島の西海岸で最も少なく、ハーンヤ高地とパンディヴェレ高地で最も多い。

4.3. 生物多様性

エストニアは、特にその面積と緯度において、ヨーロッパで最も生物多様性に富んだ地域の一つとして認識されている。この国は多様な気候・土壌条件、そして豊富な海洋・淡水生態系を誇る。この豊かな生物多様性により、他のほとんどのヨーロッパ諸国では絶滅した多くの種が生き残ることができている。保護地域はエストニアの陸地の19.4%、領海を含む総面積の23%を占めている。この国には約4,000の保護された自然物があり、これには6つの国立公園、231の自然保護区、154の景観保護区が含まれる。

エストニアは温帯広葉混交林バイオームの北限に位置する。植物地理学的には、エストニアは北方生物地理区内の中央ヨーロッパおよび東ヨーロッパ州にまたがっている。世界自然保護基金(WWF)によると、エストニアの領土はサルマティック混合林のエコリージョンに属する。エストニアでは330種以上の鳥類が発見されており、オジロワシ、フタオビノスリ、イヌワシ、ヨーロッパオオライチョウ、クロコウノトリとシロコウノトリ、そして様々なフクロウ、シギ・チドリ類、ガンカモ類などが含まれる。ツバメはエストニアの国鳥である。エストニアは、中央エストニアを通過する何百万羽ものスズメ目の鳥、そして北西海岸沿いを飛ぶ5000万羽以上の水鳥や渉禽類の渡りのルート上に位置しており、観察された渡り鳥の種数でヨーロッパ記録を保持している。

エストニアの動物相は、水生、河畔、森林、開放地の種が著しく存在することが特徴である。この国には64種の哺乳類、11種の両生類、5種の爬虫類が生息している。大型哺乳類には、ハイイロオオカミ、オオヤマネコ、ヒグマ、アカギツネ、アナグマ、イノシシ、ヘラジカ、ノロジカ、ビーバー、カワウソ、ハイイロアザラシ、ワモンアザラシなどが含まれる。特筆すべきは、エストニアが数十年にわたる保護プログラムを通じて、アメリカミンクの侵入に対抗し、島々にヨーロッパミンクの個体群を維持することに成功していることである。絶滅危惧種のヨーロッパミンクはヒーウマー島に再導入され、希少なタイリクモモンガは東エストニアで繁栄している。さらに、以前は絶滅していたアカシカも再導入に成功している。21世紀初頭には、西エストニアでキンイロジャッカルの個体群が確認され、その生息域を大幅に拡大した。導入された哺乳類には、ニホンジカ、ダマジカ、タヌキ、マスクラット、アメリカミンクが含まれる。

エストニアの自然景観は、世界の他のどこにも見られないサーレマー・イエローラトルなど、固有種を含むユニークな植物相を特徴としている。この国は植物群の構成が豊かで、推定3,000種の藻類とシアノバクテリア、850種の地衣類、600種のコケ植物が存在する。2012年現在、森林はエストニアの陸地面積の48%を占め、広範囲の植物種を支えている。その中でも、87種の在来種と500種以上の導入された樹木・低木種が確認されており、最も一般的な樹木はマツ(41%)、カバノキ(28%)、トウヒ(23%)である。ヤグルマギクはエストニアの国花である。さらに、エストニアには約6,000種の菌類が生息しており、そのうち3,461種が確認されている。これらの菌類は、樹木や低木と菌根共生を形成することで生態系において重要な役割を果たしており、エストニアに存在するすべての樹種は、その成長と健康のためにこれらの共生関係に依存している。

4.4. 環境問題

エストニアの環境状態は概ね良好であるが、交通機関による汚染、生物多様性の保全、水域の保護に関する問題が依然として存在する。ヨーロッパ最大の国境を越える湖であるペイプシ湖は、深刻な生態学的課題に直面している。2009年から2023年までの監視データによると、湖の水質指標は主に劣悪な生態学的状態にある。2023年には、異常に高い水温が湖の堆積物からのリンの放出を促進し、水質をさらに悪化させた。さらに、エストニアとロシアの両方の湖水域の透明度は低下傾向を示しており、継続的な環境ストレスを示唆している。

1980年代以降、排出される汚染物質の数は減少しているものの、1950年代初頭にソビエト連邦が急速に発展させた鉱業による二酸化硫黄で大気は依然として汚染されている。一部の地域では、沿岸海水が汚染されており、主にシッラマエ工業団地周辺である。エストニアの沿岸水域も同様の環境問題に直面している。2023年の5つの沿岸水域の監視では、生態学的状態が最適ではないことが示された。生物相における高い水銀レベルがこれらの分類の主な原因であり、タリン湾では、堆積物中のトリブチルスズ濃度も安全限界を超えていた。これらの化学汚染物質は、水生生態系と地域の全体的な環境衛生の両方にリスクをもたらす。

近年、特に温室効果ガス排出量と廃棄物管理に関するいくつかの指標が悪化している。エストニアの純温室効果ガス排出量は、2021年の1340.00 万 tCO₂換算トンから2022年には1430.00 万 tに増加し、2035年の目標である800.00 万 tからさらに遠ざかっている。廃棄物生産量も増加しており、2021年の1940.00 万 tから2022年には2290.00 万 tに上昇し、資源の過剰使用と不十分な廃棄物リサイクル率の問題を浮き彫りにしている。資源消費と廃棄物リサイクルは、エストニアの持続可能性対策における主要な懸念事項である。都市廃棄物のリサイクル率は停滞している。エストニアの天然資源への依存は、オイルシェール採掘量の増加(2021年の920.00 万 tから2022年には1070.00 万 tへ)と、地下水採掘量の2022年の2億3650万立方メートルへの増加にも反映されている。

5. 政治

エストニアは、単一国家の議院内閣制を採用しており、一院制の議会であるリーギコグが立法府として、エストニア政府が行政機関として機能する。リーギコグは、18歳以上の市民による比例代表制で選出される任期4年の101人の議員で構成される。議会は、政府の承認、法案および国家予算の可決、議会による監督を行う。さらに、大統領の推薦に基づき、リーギコグは最高裁判所長官、エストニア銀行総裁、会計検査院長、法務長官、国防軍司令官を任命する。

首相が率いるエストニア政府は、大統領の指名に基づきリーギコグの承認を得て組閣される。首相と閣僚は国内および外交政策の運営を監督し、各大臣はそれぞれの省庁の利益を代表する。エストニアの政治制度は、単独政党がリーギコグで絶対多数を確保したことがないため、連立政権が特徴となっている。大統領は、エストニアの国家元首であり、主に儀礼的な役割を果たし、国際的に国家を代表し、リーギコグが可決した法律を公布または拒否する権限を持つ。大統領が拒否権を行使した法律が修正なしに可決された場合、大統領は最高裁判所にその合憲性を審査するよう請願することができる。大統領の選挙に関する国民投票はなく、大統領はリーギコグまたは特別選挙人団によって選出される。

エストニア憲法は、国民投票による直接民主制の可能性を支持しているが、1992年の憲法採択以来、唯一の国民投票は2003年の欧州連合加盟に関する国民投票のみである。エストニアは電子政府の先駆者であり、ほぼすべての公共サービスをオンラインで提供し、2005年の地方選挙で全国規模の拘束力のあるインターネット投票を世界で初めて可能にした。2023年の議会選挙では、投票の半数以上がオンラインで行われた。2023年の選挙では6党がリーギコグの議席を獲得し、改革党のカヤ・カッラスがエストニア200および社会民主党と連立政権を樹立し、保守人民党、中央党、祖国党が野党となった。2024年、カッラスの辞任後、クリステン・ミッハルが首相となった。

5.1. 議会

エストニアの立法府はリーギコグ(Riigikoguリーギコグエストニア語)と呼ばれる一院制の議会である。定数は101議席で、議員の任期は4年。選挙制度は厳正拘束名簿式比例代表制を採用しており、全国を12の選挙区に分けている。ドント方式で議席が配分されるが、阻止条項として有効投票総数の5%以上を獲得した政党のみに議席が与えられる。ただし、個人候補として立候補し、単純クォータ(有効投票総数を選挙区定数で割った数)以上の票を獲得した場合は、所属政党が5%未満の得票率であっても当選となる。

リーギコグは国の最高権力機関であり、法律の制定、国家予算の承認、条約の批准、政府の監視、大統領の選出(および罷免)、最高裁判所長官やエストニア銀行総裁などの主要公職者の任命といった広範な権限を有する。議会運営は、議長および2名の副議長からなる議長団によって行われる。

近年の選挙では、中道右派のエストニア改革党や中道左派のエストニア中央党が主要政党として議席を争ってきたが、2010年代後半からはポピュリスト政党であるエストニア保守人民党が台頭し、政治の多極化が進んでいる。連立政権が常態化しており、政権運営には複数の政党間の協力が不可欠となっている。

5.2. 政府

エストニアの行政権は、首相を長とするエストニア政府(内閣)によって行使される。首相は、総選挙後に大統領によって指名され、リーギコグ(国会)の承認を得て任命される。首相は閣僚を指名し、リーギコグの信任を得て内閣を組閣する。内閣はリーギコグに対して責任を負う。

エストニア政府は、国内政策および外交政策の立案・実行、国家予算の執行、法律の施行、国家機関の運営管理などを担う。閣僚は通常10数名で構成され、各省庁を所管する。エストニアは、行政手続きの電子化を積極的に推進しており、「e-エストニア」として国際的に知られている。国民IDカードを用いた電子署名、電子投票、オンラインでの行政サービス提供などが広く普及しており、行政の効率化と透明性の向上に貢献している。この電子政府システムは、国民生活の利便性を高めると同時に、国家の危機管理能力の強化にもつながっている。しかし、デジタル化の進展は、サイバーセキュリティの脅威や情報格差といった新たな課題も生み出しており、これらの問題への対応が政府の重要な政策課題となっている。

5.3. 行政区画

エストニアは単一国家であり、地方自治は一層制である。地方の事務は地方自治体が自主的に管理する。2017年の行政改革以降、合計79の地方自治体があり、うち15が市(linnリンエストニア語)、64が村(valdヴァルドエストニア語)である。すべての自治体は同等の法的地位を有し、国家の行政下部単位である県(maakondマーコンドエストニア語)の一部を構成する。

地方自治体の代表機関は市町村議会であり、4年任期で普通直接選挙によって選出される。議会が地方政府を任命する。市の地方政府の長は市長(linnapeaリンナペアエストニア語)、村の長は村長(vallavanemヴァッラヴァネムエストニア語)と呼ばれる。さらなる地方分権のために、地方自治体は限定的な権限を持つ自治区を形成することができ、現在、タリンやヒーウマー、その他いくつかの村で形成されている。

憲法は地方自治体の自治を保障しており、自治体は憲法および国内法の範囲内で地方の事務を独立して決定・管理することができる。したがって、地方自治体は国の省庁や中央政府の延長線上にあるのではなく、各地域のニーズに直接的かつ地域に合わせた方法で対応するために存在する。建設プロジェクト、道路維持、廃棄物管理、生活の質向上といった問題は、主に地域社会が処理し、住民にとって最善の決定を下すのに最も適していると考えられている。しかし、国は財政的・立法的支援を提供し、地方自治体がこれらの取り組みのために十分な資金を確保できるようにしている。

5.4. 司法

エストニアの司法制度は、大陸法体系に基づいており、三審制を採用している。第一審は、すべての刑事事件および民事事件を扱う郡裁判所と、政府および地方公務員に関する苦情やその他の公的紛争を審理する行政裁判所である。第二審は、第一審の判決に対する控訴を扱う地方裁判所である。

エストニア最高裁判所(Riigikohusリーギコフスエストニア語)は、最終審の裁判所(破毀院)であり、憲法判断も行う。最高裁判所は19人の裁判官で構成される。司法府は独立しており、裁判官は終身制で任命され、犯罪で有罪判決を受けた場合にのみ罷免される。エストニアの司法制度は、EU司法スコアボードによって、欧州連合で最も効率的な制度の一つとして評価されている。

エストニアの法制度は安定した民主的制度の上に成り立っており、独立した司法府は法の支配の基本的な柱である。しかし、司法の構造的独立性については懸念が残っており、特に法務省が下級裁判所の管理と行政監督において重要な役割を果たしている点が挙げられる。この関係は、司法の意思決定に対する間接的な影響の可能性について疑問を投げかけている。法務省による裁判所の財政監督と管理は、裁判所の財政的自治を制限し、政治的圧力に対してより脆弱にしている。エストニア最高裁判所は独立して運営されているが、下級裁判所は予算計画と配分に対する影響力がほとんどない。近年、司法に対する国民の信頼は低下しており、完全な司法の独立を確保するための努力を損なう可能性がある。エストニアの司法改革に関する継続的な議論は、裁判所法案に概説されているように、より大きな制度的独立性の必要性を中心としているが、多くの裁判官は提案された改革が意思決定プロセスにおける司法の独立性を完全に保証するには不十分であると考えている。

エストニアは、旧ソビエト共和国の中で初めて同性カップルのためのシビル・ユニオンを合法化した国であり、2014年10月に法律が承認された。政治的な意見の相違により、必要な施行法の採択が遅れ、同性カップルは2016年1月1日まで同棲協定に署名することができなかった。2023年6月現在、同性登録パートナーおよび結婚したカップルは養子縁組をする権利を有する。同性カップルは2024年にエストニアで結婚する権利を得た。

5.5. 対外関係

エストニアは1991年の独立回復以来、西側諸国との緊密な関係を積極的に追求してきた。1921年から国際連盟の加盟国であり、1991年から国際連合の加盟国であるエストニアは、急速にヨーロッパおよび大西洋横断の枠組みに統合され、2004年にNATOとEUに加盟した。2007年、エストニアはシェンゲン圏に加盟し、2011年にはユーロ圏に加盟した。タリンには、2012年から運用されているEU大規模ITシステム運用管理庁(eu-LISA)があり、エストニアは2017年下半期に欧州連合理事会議長国を務めた。エストニアはまた、OECD、OSCE、WTO、IMF、バルト海諸国理事会の加盟国でもあり、2020年1月から2年間の任期で国連安全保障理事会の非常任理事国を務めた。

エストニア外交の主要な要素は、ラトビアおよびリトアニアとの緊密な協力であり、バルト地域協力および北欧・バルト関係に関与している。エストニアは、バルト議会、バルト閣僚理事会、バルト海諸国理事会など、いくつかの地域理事会に参加している。ソビエト占領以来、ロシアとの関係は緊張したままであるが、実際的な協力は行われてきた。2022年2月24日以降、ロシアによるウクライナ侵攻のため、ロシアとの関係はさらに悪化した。エストニアは戦争中ウクライナを強く支援し、国内総生産に対して最も高い支援を提供した。

エストニアは、特にフィンランドやスウェーデンといった北欧諸国と緊密な関係を築いており、北欧・バルト8か国のメンバーである。北欧・バルト共同プロジェクトには、教育プログラム「ノルドプラス」や、ビジネス・産業界および行政のための流動性プログラムなどがある。北欧閣僚理事会はタリンに事務所を、タルトゥとナルヴァに支部を置いている。バルト三国は北欧投資銀行、欧州連合の北欧戦闘群のメンバーであり、2011年には北欧防衛協力の一部の活動に協力するよう招待された。1999年、外務大臣トーマス・ヘンドリク・イルヴェスは、エストニアの経済的・社会的進歩を強調し、バルトの隣国と区別するために、エストニアを「北欧の国」と見なすべきだと主張した。2020年代までに、エストニアでは「北欧」と見なされたいという願望は薄れ、特に三海洋イニシアチブを通じて東ヨーロッパ諸国との連携に誇りを持つようになった。

5.6. 軍事

エストニア国防軍は、陸軍、海軍、空軍で構成されている。現在の兵役は18歳から28歳までの健康な男性に義務付けられており、教育や国防軍から提供される職位に応じて、8ヶ月または11ヶ月の兵役を務める。エストニア国防軍の平時の規模は約6000 人で、その半数が徴集兵である。国防軍の戦時計画規模は6.00 万 人で、うち2.10 万 人が即応予備役である。2015年以降、エストニアの国防予算はGDPの2%を超えており、NATOの国防費義務を達成している。

エストニア防衛連盟は、国防省の管理下にある自主的な国家防衛組織である。軍事原則に基づいて組織され、独自の軍事装備を保有し、ゲリラ戦術を含む様々な軍事訓練を隊員に提供している。防衛連盟には1.70 万 人の隊員がおり、関連組織にはさらに1.10 万 人のボランティアがいる。

エストニアは、いくつかの三国間バルト防衛協力イニシアチブにおいてラトビアおよびリトアニアと協力している。バルト航空監視ネットワーク(BALTNET)の一環として、三国はバルト空域管制センターを管理し、バルト大隊(BALTBAT)はNATO即応部隊に参加し、共同軍事教育機関であるバルト防衛大学はタルトゥに置かれている。エストニアは2004年3月29日にNATOに加盟した。NATO協同サイバー防衛中核拠点は2008年にタリンに設立された。ウクライナにおけるロシアの戦争に対応して、2017年以降、NATO強化前方プレゼンス大隊戦闘群がタパ陸軍基地に駐留している。また、NATOの一部として、バルト航空警備部隊は2014年からアマリ空軍基地に駐留している。欧州連合では、エストニアは北欧戦闘群および恒久的構造的協力に参加している。

2024年の世界平和度指数によると、エストニアは世界で24番目に平和な国である。1995年以降、エストニアはアフガニスタン、イラク、レバノン、コソボ、マリなど、多数の国際安全保障および平和維持任務に参加してきた。アフガニスタンにおけるエストニアの展開のピーク時の兵力は2009年に289人であった。アフガニスタンとイラクでの任務で11人のエストニア兵が死亡している。さらに、ロシアのウクライナ侵攻中、最大100人のエストニア人義勇兵がウクライナ軍に参加し、そのうち3人が死亡した。

5.7. 治安および緊急サービス

エストニアは大規模な自然災害からは概ね保護されている。しかし、森林火災、低地での小規模な洪水、そして時折発生する小規模な地震は依然として地域的な課題となっている。エストニアの歴史における最も重大な最近の災害は、1994年のバルト海でのMSエストニア号沈没事故であり、ヨーロッパにおける平時の海難事故としては依然として最悪のものである。

エストニアの法執行は、主に内務省傘下の機関によって管理されている。主要機関である警察・国境警備隊は、法執行と国内治安を監督し、公序良俗から出入国管理まで幅広い任務を担当している。エストニアには強力な民間警備部門もあり、個人や企業に追加の警備サービスを提供しているが、容疑者を逮捕または拘留する法的権限は持たない。国家安全保障に対処するため、エストニア内務保安庁が国の主要な防諜およびテロ対策機関として機能し、エストニア対外情報庁が国外の脅威に対処し、エストニアの国益を保護するために海外で情報を収集している。

エストニアの緊急サービスには、総合的な救急医療サービスと、国全体の捜索救助活動を担当するエストニア救助위원회が含まれる。これらの緊急サービスは、リスクの管理と軽減、インシデントへの迅速な対応努力の調整、危機時の公共安全の確保において重要な役割を果たしている。

6. 経済

エストニアは先進国であり、高度な高所得経済を有し、2004年のEU加盟以来、EU内で最も急速に成長している国の一つであった。2023年の一人当たりGDP(PPP)は4.64 万 USDで、IMFにより世界で40位にランクされており、エストニアは生活の質、教育、報道の自由、公共サービスのデジタル化、テクノロジー企業の普及に関する国際ランキングで常に高く評価されており、人間開発指数でも非常に高い順位を維持している。世界で最もデジタル化が進んだ社会の一つであり、2005年にはエストニアはインターネット経由で選挙を実施した最初の国となり、2014年には電子居住権を提供する最初の国となった。ユニバーサルヘルスケア、無償教育、OECDで最も長い有給育児休業は、エストニアの社会インフラのさらなる特徴である。

オイルシェールエネルギー、電気通信、繊維、化学製品、銀行、サービス、食品・漁業、木材、造船、電子機器、運輸が経済の主要セクターである。エネルギー生産において、エストニアは自給自足を目指しており、電力の約75%を生産している。地元で採掘されるオイルシェールが主要な供給源であり、2011年にはエネルギー生産の約85%を占めていたが、木材、泥炭、バイオマスなどの再生可能エネルギー源が一次エネルギー生産のほぼ9%を占めている。2009年にはエネルギー使用量の約6%を占めていた風力エネルギーも着実に成長している。

2007年に始まった世界的な経済不況は、GDPの縮小という形でエストニアに影響を与え、政府は経済を安定させるために予算調整を行った。しかし、2010年までに経済は輸出主導で力強い回復を始め、第4四半期の工業生産は前年比で23%増加した。2011年の実質GDP成長率は驚異的な8%であり、2012年にはエストニアは予算黒字を達成した唯一のユーロ圏の国であり、国債はわずか6%で、ヨーロッパで最も低い水準の一つであった。地域間の経済格差(エストニアのGDPの半分以上がタリンで生み出され、一人当たりGDPは全国平均の172%)にもかかわらず、国は引き続き好調な業績を上げており、2024年には環境パフォーマンス指数で注目すべき1位を獲得した。

6.1. 経済政策

エストニア経済は、透明性の高い政府と、高いレベルの経済的自由を維持する政策から引き続き恩恵を受けており、世界で6位、ヨーロッパで2位にランクされている。法の支配は、独立した効率的な司法制度によって引き続き強力に支えられ、施行されている。定額税と低い間接税を特徴とする簡素化された税制、外国投資への開放性、自由な貿易体制が、弾力性のある十分に機能する経済を支えてきた。2018年5月現在、世界銀行グループによるビジネスのしやすさ指数では、世界で16位に位置している。「e-エストニア」プログラムを通じたIT部門への強い焦点は、より迅速で、よりシンプルで、より効率的な公共サービスにつながり、例えば納税申告は5分未満で完了し、銀行取引の98%はインターネット経由で行われている。エストニアは、TRACE Matrixによると、世界のビジネス贈収賄リスクで13番目に低い。

独立回復後、1990年代にエストニアは自らを「東西の玄関口」と位置づけ、積極的に経済改革と西側との再統合を追求した。1994年、ミルトン・フリードマンの経済理論を適用し、エストニアは個人の所得に関わらず一律26%の税率でフラットタックスを採用した最初の国の一つとなった。この税率はその後数回引き下げられ、例えば2005年には24%、2006年には23%、2008年には21%となった。エストニア政府は、継続的な高インフレのため計画より遅れて、2011年1月1日にユーロを国の通貨として採用した。地方自治体に資金を供給するために地価税が課されている。これは州レベルの税金であるが、歳入の100%が地方議会の資金調達に使用される。税率は地方議会によって0.1~2.5%の範囲で設定される。これは地方自治体の最も重要な資金源の一つである。地価税は土地の価値のみに課され、改良や建物は考慮されない。地価税にはほとんど免除がなく、公的機関も課税対象となる。この税は、エストニア国内の持ち家率の高さ(約90%)に貢献しており、米国の67.4%と比較して高い。

6.2. 主要産業

エストニアの主要産業は、情報技術(IT)、電子工業、木材加工、機械工業、食品加工業などである。特にIT産業は「e-エストニア」構想の下で国家的に推進され、Skype(スカイプ)のような国際的に成功した企業を生み出し、電子政府サービスやスタートアップ企業のエコシステムが高度に発達している。多くのIT企業がタリンやタルトゥに拠点を置き、ソフトウェア開発、サイバーセキュリティ、フィンテックなどの分野で成長を続けている。これらの産業は輸出志向が強く、労働者のスキルも高いが、一部の分野では労働力不足が課題となっている。

木材加工業は、豊富な森林資源を背景に、製材、家具、紙製品など多岐にわたる。持続可能な森林管理が求められる一方で、経済的貢献も大きい。機械工業や電子工業は、精密機械や電子部品の製造が中心であり、多くが輸出向けである。食品加工業は、国内消費および近隣諸国への輸出を主とし、乳製品、肉製品、飲料などが生産されている。

これらの産業はエストニア経済の多様性と競争力を支えているが、グローバル経済の変動やエネルギー価格、環境規制などの影響を受けやすい側面も持つ。各産業における労働環境の改善や、環境負荷の低減、技術革新による生産性向上が今後の持続的成長のための鍵となる。

6.3. 農林水産業

エストニアの農業は、歴史的に国の経済において重要な役割を果たしてきた。穀物輸出が可能な最北端の国の一つとして知られていた。独立回復後、ソビエト時代の集団農場は解体・民営化され、農業の経済的重要性は一時低下したが、近年は大規模経営が再び主流となりつつある。小規模農家はニッチ市場、有機農業、農村観光などに注力している。2019年時点で、耕作地は約105.00 万 ha、自然草地は約24.00 万 haである。EU内で平均農場規模が最も大きい国の一つであり(1農場あたり62 ha)、農地の約78%が100 ha以上を管理する事業体によって所有されている。有機栽培農地の割合はオーストリアに次いでヨーロッパ第2位である。

漁業は、エストニアの沿岸という立地条件から伝統的に重要な産業である。漁獲量の約95%はバルト海からもたらされ、残りは内水面漁業である。遠洋漁業も行われている。バルト海漁業は、ニシン、タラ、サケなどの回遊魚(EU割当対象)と、パーチやカワカマスなどの地元種(国内管理)に分けられる。厳しい規制にもかかわらず、エストニアの魚類資源は生息地の喪失、乱獲、産卵場所の減少といった深刻な課題に直面しており、脆弱な魚種の保護と繁殖プログラム強化のための保全イニシアチブが導入されている。

林業は、エストニアの国家経済に大きく貢献しており、生態学的責任と木材製品の市場需要とのバランスを取っている。政府はEUの気候目標に沿った持続可能な年間伐採レベルの確立を目指しているが、業界は収益性と雇用確保のために伐採枠の拡大を求めている。一方、自然保護論者は生物多様性の保護と気候公約の達成のために伐採量の削減を主張している。現在、政府は経済的影響と環境目標のバランスを取るため、少なくとも950.00 万 m3の伐採閾値を維持している。しかし、在庫調査では深刻な過剰伐採が示されており、豊かな生物多様性を保護しながら木材産業を持続させる方法についての議論が激化している。少なくとも2009年以降、私有地と国立公園を含む保護地域の両方で伐採が大幅に増加している。生物多様性の向上と炭素隔離目標の達成のためには伐採慣行を削減する必要があるが、このセクターは拡大を続けており、2022年には国有林管理機関RMKが14.00 億 EURという記録的な利益を報告した。

6.4. エネルギー

エストニアのエネルギー部門は、歴史的にオイルシェール産業に支配されており、1920年代から電力生産において重要な役割を果たしてきたが、オイルシェールからの電力生産は近年大幅に減少している。イダ=ヴィル県に集中しているオイルシェール産業は、国全体の電力の約73%を生産している。しかし近年、再生可能エネルギー発電が大幅に増加しており、将来の原子力エネルギー利用の可能性に関する議論も進行中である。エストニア最大の電力および熱エネルギー生産者は国営企業のEesti Energiaである。オイルシェールは依然としてエストニアの主要なエネルギー源であり、主に発電と暖房、特にナルヴァで利用されている。電力に加えて、エストニアはこの資源から石油をますます生産しており、生産量は着実に増加している。その他のエネルギー源には、泥炭、薪、水力および風力エネルギー、太陽光パネル、輸入天然ガスおよび液化ガス、石炭などがある。

エストニアは、EU内でエネルギー輸入依存度が最も低い国の一つである。これは主に、オイルシェールや、バイオマス、風力、太陽光発電などの再生可能エネルギー、生産、送電、消費におけるエネルギー効率の向上など、国内エネルギー源の割合が高いことによるものである。電力、ガス、液体燃料、固体燃料の供給者の多様性は、消費者にとって競争力のある市場ベースのエネルギー価格に貢献してきた。歴史的に、電力輸入はエストニアのエネルギー供給のわずかな割合(10%未満)を占めていた。しかし、この数値は2010年代に20%から37%の間に増加した。2002年以前はロシアから電力が輸入されていたが、ラトビア、リトアニア、フィンランドからはエストリンク電力ケーブルを介して2000年代初頭に輸入が開始された。

注目すべき政策転換として、エストニアは2023年1月1日からロシアからのパイプラインガスの輸入を禁止した。これは、ロシア産ガスが国の消費量の100%を占めていた10年間に続くものである。2023年現在、エストニアのガス消費量は3.42 TWhと記録されており、ラトビアのインチュカルンス地下ガス貯蔵施設にある1 TWhの戦略的ガス備蓄によって支えられている。これは、国の平均年間ガス需要の約29%に相当する。また、再生可能エネルギー源への投資も増加しており、風力発電は着実に拡大している。現在の生産量はほぼ60 MWであり、さらに399 MWのプロジェクトが進行中で、ペイプシ湖やヒーウマー島の沿岸地域などでは2800 MW以上が提案されている。ナルヴァ発電所の旧式ユニットの改修や新設発電所の計画は、オイルシェールベースのエネルギー生産における効率向上を目指している。エストニアは、リトアニア、ポーランド、ラトビアとともに、リトアニアのヴィサギナス原子力発電所の建設への参加を検討していたが、プロジェクトの遅延と課題に直面し、Eesti Energiaはより収益性が高いと見なされるシェールオイル生産に焦点を移した。エストニアの電力市場は2013年に自由化され、ノルドプールスポットネットワークに統合された。

6.5. 天然資源と鉱業

エストニアは、天然資源として利用できる可能性のある物質が比較的豊富であるが、多くは経済的に実行可能な量ではなく、採掘を妨げる技術的・環境的課題に直面している。この国には、大規模なオイルシェール(特にクッケルサイト)と石灰岩の鉱床がある。オイルシェールと石灰岩に加えて、エストニアには、現在採掘されていないか、広範囲には採掘されていないリン鉱石、ピッチブレンド、花崗岩の大規模な埋蔵量もある。地下資源には、金、モリブデン、白金、バナジウム、ストロンチウムが含まれる可能性がある。将来の潜在的資源としては、珪藻土やウランが考えられている。また、ヒーウマー島近郊の石油や北エストニアの天然ガス埋蔵量の兆候もある。現在、エストニアで最も重要な利用資源はオイルシェールとリン鉱石であり、その他に砂、砂利、石灰岩、粘土などの天然建築材料がある。

エストニアは、豊富なオイルシェールと石灰岩の鉱床に加えて、多種多様な小規模資源を保有している。2013年現在、エストニアのオイルシェール産業は世界で最も発展しており、国の総一次エネルギー需要の約70%を供給し、2012年にはGDPの約4%に貢献した。さらに、シッラマエでの50年以上にわたるウラン鉱、頁岩、ロパライトの採掘から生じた尾鉱には、かなりの量の希土類酸化物が含まれている。希土類元素の世界的な価格上昇により、これらの酸化物の抽出は経済的に実行可能となり、エストニアは現在年間約3000 tを輸出しており、これは世界生産量の約2%に相当する。

6.6. 交通

エストニアの交通システムは、国のインフラの重要な部分であり、国内外の物資と人々の移動を促進している。主要な交通手段には、道路、鉄道、海運、航空輸送があり、それぞれが経済と地域のアクセス可能性に大きく貢献している。タリン港はバルト海で最大の海運企業の一つであり、貨物と旅客の両方の輸送に対応している。施設の中には、タリン近郊にあるムウガの不凍港があり、近代的な積み替え能力、大容量の穀物エレベーター、冷蔵・冷凍貯蔵、強化された石油タンカー荷下ろし施設を誇っている。エストニアの海運会社タリンクは、バルト海クルーズフェリーとROPAX船の船隊を運営しており、バルト海最大の旅客・貨物輸送事業者であり、エストニアとフィンランドおよびスウェーデンを結ぶ航路を有している。エストニアの島々へのフェリー航路は、TS LaevadとKihnu Veeteedによって運営されている。

エストニアの鉄道網は、主に国営のEesti Raudteeによって運営されており、全長2000 kmを超え、サンクトペテルブルクへのリンクとしても機能する209.6 kmのタリン-ナルヴァ線を含む。エストニアの元々の狭軌鉄道網の多くはソビエト占領中に解体されたが、保存された区間はラヴァサーレ鉄道博物館とナイッサール島で見つけることができる。さらに、タリンは狭軌の路面電車網を運営している。国は主に1520 mm のロシア軌間で運営されている。大規模プロジェクトであるレイル・バルティカが建設中であり、エストニアと他のバルト諸国の首都をヨーロッパの標準軌鉄道システムに接続することを目指している。さらに、タリンとヘルシンキを結ぶ海底鉄道トンネルが長年提案されてきた。

エストニアの道路インフラは広範囲に及び、1.70 万 kmの国道があり、うち1.27 万 kmが舗装されており、国全体の信頼性の高い輸送を保証している。ナルヴァ高速道路(E20)、タルトゥ高速道路(E263)、パルヌ高速道路(E67)などの主要高速道路は、地方および国際旅行の両方にとって不可欠である。エストニアは自動車保有率が高く、ほとんどの世帯が少なくとも1台の車両を所有しており、ほぼ半数が2台を所有している。都市住民のほぼ半数と農村住民の3分の1が、日常の移動の一部として徒歩または自転車を利用している。当局は交通安全を推進し、速度違反を取り締まろうとしている。

タリン空港はエストニア最大の空港である。2015年の国営航空会社エストニアン・エアと2024年のノルディカの倒産後、タリン空港はエア・バルティックとLOTポーランド航空の二次ハブとして残っている。定期旅客便が就航している他の空港には、タルトゥ空港、パルヌ空港、クレサーレ空港、カルドラ空港などがある。

6.7. 科学技術

エストニアは、国際科学機関であるCERN、ESA、Euratom、UNESCOのメンバーである。エストニア科学アカデミーは、国の国立アカデミーである。基礎研究および応用研究を行う最も強力な公的非営利研究機関は、国立化学物理学・生物物理学研究所(NICPB;エストニア語KBFI)である。2015年現在、エストニアはGDPの約1.5%を研究開発に費やしており、これはEU平均の約2.0%と比較される。

エストニアは強力な情報技術部門を確立しており、この発展は一部、1990年代半ばに開始された「ティーグリフッペ」プロジェクトに起因する。この国は、電子政府構想に関して、ヨーロッパで最も「接続された」先進的な国の一つとしてしばしば引用される。2014年に開始された電子居住権プログラムは、様々なデジタルサービスを非居住者に拡大した。注目すべき技術革新には、エストニアを拠点とするエンジニアのアハティ・ヘインラ、プリート・カセサル、ヤーン・タリンによって開発されたSkypeがあり、彼らはKazaaも作成した。エストニア発の他の注目すべきスタートアップには、Bolt、GrabCAD、Fortumo、Wiseなどがある。この国は、世界で最も一人当たりのスタートアップ企業数が多いと報告されており、2022年1月現在で1,291社のスタートアップ企業があり、そのうち7社がユニコーン企業であり、これはエストニア人1,000人あたりほぼ1社のスタートアップ企業に相当する。

エストニアの宇宙研究は、タルトゥ天文台を中心に展開されており、特にフリードリッヒ・ゲオルク・ヴィルヘルム・フォン・シュトルーベ、エルンスト・エピック、ヤーン・エイナストといった著名な天文学者の業績を通じて、銀河の研究と宇宙構造のモデリングにおいて豊かな伝統を持っている。冷戦中、エストニアはソビエトの宇宙計画に統合されたが、これらの初期の取り組みは、独立回復後の宇宙論への焦点に続いた。2000年代以降、エストニアは宇宙部門に再関与し、2007年に欧州宇宙機関と協力協定を締結し、2015年に正式に加盟し、ガイア計画や、2013年のESTCube-1および2023年のESTCube-2といった研究衛星の打ち上げ成功などの共同プロジェクトにつながっている。

エストニアは、国家が後援する個人遺伝情報サービスを提供する最初の国である。その目的は、遺伝的に成人発症型糖尿病や心血管疾患などの状態にかかりやすい人々の将来の病気を最小限に抑え、予防することである。政府はまた、130万人の国民のうち10万人にDNAに基づいたライフスタイルに関するアドバイスを提供する予定である。

7. 人口

エストニア社会は、1991年に完全な独立を回復して以来、かなりの変化を遂げてきた。より注目すべき変化のいくつかは、階層化のレベルと家族所得の分配に影響を与えている。ジニ係数はEU平均(2009年で31)よりも着実に高い水準を維持してきたが、明らかに低下している。2021年1月の登録失業率は6.9%であった。

2021年12月31日時点のエストニアの人口(1,331,824人)は、前回の2011年の国勢調査よりも約3%増加した。国の人口には211の異なる自己申告による民族グループがおり、243の異なる母語が話されている。国勢調査データによると、エストニアは教育水準の高い人口でヨーロッパ諸国の中で際立っており、25歳から64歳までの人口の43%が大学教育を受けており、これはエストニアをヨーロッパで7位に位置づけている(エストニア人女性は3位)。

エストニアにはこれまで以上に多くの異なる民族的出身の人々が住んでいるが、人口におけるエストニア人の割合は3回の国勢調査(2000年:68.3%、2011年:69.8%、2021年:69.4%)を通じて安定している。エストニア語は人口の84%によって話されており、67%の人々が母語として、17%が外国語として話している。以前の国勢調査と比較して、エストニア語を話す人々の割合は増加しており(2000年:80%、2011年:82%)、特に外国語としてエストニア語を学んだ人々(2000年:12%、2011年:14%)によるものである。エストニアの人口の76%が外国語を話せると推定されている。2021年の国勢調査データによると、英語はエストニアで最も広く話されている外国語である(ロシア語から首位を奪った)。エストニア語を母語とする人口の約17%がエストニア語の方言を話す。

7.1. 民族と市民権

エストニアは一般的に民族的に均質であり、15県のうち13県でエストニア系住民が80%以上を占めている。最も均質な県はヒーウマー県で、住民の98.4%がエストニア系である。しかし、首都タリンを含むハリュ県とイダ=ヴィル県では、ロシア語話者の少数派が多いため、人口構成はより多様である。エストニア系住民はハリュ県で約60%、イダ=ヴィル県ではわずか約20%であり、ロシア語話者コミュニティが住民のほぼ70%を占めている。このロシア系少数民族はエストニアの総人口の約24%を占め、主にソビエト時代の移民の結果であり、2022年に到着した最近のウクライナ難民(現在、国民人口の約6%を占める)と並んで存在する。

歴史的に、エストニアおよびラトビアには、かなりの数のバルト・ドイツ人コミュニティが存在した。12世紀から13世紀にかけて、カトリック・ドイツ人の商人や十字軍(東方植民(Ostsiedlungオストジードルングドイツ語)参照)がバルト海東部地域に定住し始めた。バルト・ドイツ人、特にバルト・ドイツ人貴族は社会で最も影響力のある層であり、彼らの存在はエストニア文化に大きな影響を与えた。ドイツ語は19世紀末のツァーリ時代のロシア化政策まで、そして時にはそれ以降も主要な言語としての地位を維持した。ドイツ語話者の人口のほとんどは1939年にエストニアを離れた。

歴史的に、エストニアの北西海岸と島々の大部分は、先住民族である「ランナローツラセド」(沿岸スウェーデン人)によって居住されていた。近年、エストニアのスウェーデン人居住者の数は再び増加し、1990年代初頭に制定された財産改革により、2008年までにほぼ500人に達した。2004年、エストニアのイングリア・フィンランド人少数民族は文化評議会を選出し、文化自治権を与えられた。エストニア・スウェーデン人少数民族も同様に2007年に文化自治権を受けた。また、約1,000~1,500人のロマコミュニティも存在する。

2010年7月2日現在、エストニア居住者の84.1%がエストニア市民であり、8.6%が他国の市民、7.3%が「市民権未確定者」であった。エストニアはまた、2015年にEU加盟国間で合意された移民計画に基づき、割り当て難民を受け入れている。2008年の国際連合人権理事会報告書は、エストニアの市民権政策を「差別的」であるとする記述を「極めて信頼性が高い」と呼んだ。エストニアのロシア人は独自のアイデンティティを築いており、回答者の半数以上がエストニアのロシア人はロシアのロシア人と著しく異なると認識している。

1925年に可決されたエストニア文化自治法は、当時ヨーロッパでユニークなものであった。3,000人以上の人口を持ち、エストニア共和国と長年のつながりを持つ少数民族に文化自治権を付与することができた。少数民族の文化自治に関する法律は1993年に復活した。

7.2. 都市と農村

エストニアにおける居住パターンは、歴史的伝統、人口動態要因、社会経済的機能に基づいて分類される様々な居住地域によって特徴づけられる。2004年に制定されたエストニア政府の規制によると、エストニアの居住地域は、küla(村)、alevik(小さな町または小さな区)、alev(町)、linn(市)として分類される。külaは通常、人口の希薄な地域または恒久的な居住者が300人未満の密集した集落である。alevikは一般的に少なくとも300人の恒久的な居住者を持ち、alevとlinnはどちらも少なくとも1,000人の居住者を持つ密集した地域として分類される。2024年現在、エストニアには47の市、13の町、186の小さな町、4,457の村があり、タリンが首都であり最大の都市であり、フィンランド湾沿いの北岸に位置している。

独立回復以来、エストニアは都市化の傾向が続いており、多くの住民が都市に移住している。しかし、過去10年間には都市中心部近郊に新しい住宅地が出現しており、居住嗜好の変化を示している。この傾向は農村地域の農業的重要性を低下させる一方で、居住地としての魅力を高めている。エストニアの人口の70%以上が現在都市に居住しており、農村集落の歴史的・文化的重要性を依然として認識しつつも、都市生活への広範な移行を反映している。エストニアの人口密度は平均で1平方キロメートルあたり約30.6人であり、地域差が大きい。最も低い密度はヒーウマー県の1平方キロメートルあたり10.2人であり、タリンを含むハリュ県は最も高い密度で1平方キロメートルあたり121.3人である。

| 都市 | 県 | 人口 |

|---|---|---|

| タリン | ハリュ県 | 457,572 |

| タルトゥ | タルトゥ県 | 97,759 |

| ナルヴァ | イダ=ヴィル県 | 53,360 |

| パルヌ | パルヌ県 | 41,520 |

| コフトラ=ヤルヴェ | イダ=ヴィル県 | 33,434 |

| ヴィリャンディ | ヴィリャンディ県 | 17,255 |

| マールドゥ | ハリュ県 | 17,017 |

| ラクヴェレ | レーネ=ヴィル県 | 15,695 |

| クレサーレ | サーレ県 | 13,185 |

| シッラマエ | イダ=ヴィル県 | 12,352 |

| ヴァルガ | ヴァルガ県 | 12,173 |

| ヴォル | ヴォル県 | 12,112 |

| ケイラ | ハリュ県 | 10,964 |

| ユフヴィ | イダ=ヴィル県 | 10,880 |

| ハープサル | レーネ県 | 9,693 |

| パイデ | イェルヴァ県 | 8,073 |

| サウエ | ハリュ県 | 6,227 |

| エルヴァ | タルトゥ県 | 5,692 |

| ポルヴァ | ポルヴァ県 | 5,498 |

| タパ | レーネ=ヴィル県 | 5,492 |

7.3. 言語

公用語であるエストニア語は、ウラル語族フィン・ウゴル語派に属し、ヨーロッパの言語の中でインド・ヨーロッパ語族に属さない数少ない言語の一つである。独立回復後、エストニア語は唯一の公用語として制定された。これを施行するため、言語法遵守を監督する言語検査局が設立された。

ムルギ語、タルトゥ語、ヴォロ語、セト語を含む南エストニア語は、2021年の国勢調査によると約10万人が話す独特の言語であり、エストニアの人口の約10%を占める。これらの言葉は主にエストニア南東部で話されており、系統的には北エストニア語とは異なる。しかし、これらは通常、独立した言語ではなく、エストニア語の方言または地域形と見なされている。この分類は現在も議論の的であり、南エストニア語を独立した言語、複数の言語、または方言として認識すべきかどうかが議論の中心となっている。独自の文化遺産にもかかわらず、南エストニア語は国家の承認と支援に関して課題に直面している。ほとんどの南エストニア語話者は標準エストニア語に堪能であるが、これらの伝統的な言葉の存続と成長は、現在の言語政策および地域政策の下では限定的である。

歴史的には、ドイツの征服と植民地化により、エストニアにはかなりの数のバルト・ドイツ人コミュニティが存在し、ドイツ語は19世紀末のロシア帝国のロシア化政策まで、そして時には外国語としてそれ以降も「バルト特別令」により指導的地位を維持した。

エストニアで最も広く話されている少数言語であるロシア語は、いくつかの地域で普及しており、北東エストニアのナルヴァのような一部の都市ではロシア語話者が多数を占めている。ソビエト占領下のエストニアの非公式言語としての歴史的役割のため、ロシア語は学校で必修であり、特に40歳から70歳までの多くのエストニア人が流暢に話す。ロシア語は1990年から1995年までエストニアで特別な法的地位を保持していたが、1995年にこの地位を失った。しかし、2010年までに、非エストニア人の64%以上がエストニア語の能力を習得した。

歴史的に、スウェーデン語話者のコミュニティは13世紀から20世紀までエストニアに住んでおり、特に沿岸部と島々に住んでいた。エストニア独立後、これらのコミュニティは公式に承認され、スウェーデン語が多数派のスウェーデン人自治体では行政言語として使用された。しかし、第二次世界大戦中、ほとんどのスウェーデン語話者は1944年のソビエト占領に先立ってスウェーデンに逃れ、エストニアには少数の高齢のスウェーデン語話者しか残らなかった。スウェーデン語の影響は、特にレーネ県のノアローツィ教区のような地域で依然として顕著であり、エストニア語とスウェーデン語の二か国語の地名や標識が残っている。

エストニアの学生が学ぶ最も一般的な外国語は、英語、ロシア語、ドイツ語、フランス語である。その他の人気のある言語には、フィンランド語、スペイン語、スウェーデン語がある。英語は今日エストニアで最も広く話されている外国語である。最新の(2021年)国勢調査データによると、人口の76%が外国語を話すことができる。英語に次いで、ロシア語はエストニアで2番目に広く話されている外国語であり、国勢調査では標準エストニア語の母語話者の17%がエストニア語の方言も話せると報告している。

2007年にエストニア言語法の下で公式に承認されたエストニア手話は、エストニアの主要な手話であり、主にタリンやパルヌなどの都市部で推定4,500人が使用している。エストニア手話は聴覚障害者コミュニティの国の言語として機能しているが、ロシア手話またはロシア語とエストニア語のピジン語は、エストニアのロシア語話者の聴覚障害者の間でより一般的に使用されている。ロットフィトカ・ロマ語はエストニアのロマ少数民族によって話されており、国の言語的多様性を増している。

7.4. 宗教

エストニアは、様々な近隣社会からの影響により、多様な宗教史を持っている。近年、ますます世俗化が進んでおり、最近の国勢調査では人口の多数派または過半数が無宗教であると宣言しており、それに続いて宗教的に「未申告」であると自認する人々が続く。最大の少数派グループは様々なキリスト教の教派であり、主に正教会とルター派のキリスト教徒であり、非キリスト教信仰(すなわちイスラム教、エストニア・ネオペイガニズム、仏教)の信者はごく少数である。

2021年の国勢調査によると、エストニアの人口の58.43%が無所属であると報告しており、次いで東方正教 (16.32%)、ルター派 (7.72%) となっている。その他のキリスト教徒は2.42%、イスラム教徒は0.52%、エストニア・ネオペイガニズムの信者は0.51%、その他の宗教は1.10%であり、12.72%は不明または未申告であった。これらの数字は、エストニアにおける非宗教的所属の緩やかではあるが継続的な増加を反映している。宗教を信仰すると自認する人々のうち、93%がキリスト教徒であると考えており、これは2011年の97%からわずかに減少している。カトリックやイスラム教を含む他の宗教は、より小さいが徐々に成長しているセグメントを表しており、例えば、カトリック教徒は2011年の0.4%から2021年には0.8%に増加し、イスラム教徒の人口は0.1%から0.5%に増加した。

エストニア憲法は、信教の自由、政教分離、信仰と宗教のプライバシーに関する個人の権利を保証している。エストニアは世界で最も宗教的でない国の一つであり、人口の大部分が無宗教であると主張している。ピュー研究所による2015年の調査では、宗教的に無所属であると宣言した45%のうち、9%が無神論者、1%が不可知論者、35%が「特に何も信じていない」と分類された。時には無神論国と見なされることもあるが、ほとんどのエストニア人は「スピリチュアルだが宗教的ではない」というカテゴリーに分類される。エストニア人の57%が「世界を導くより高い精神的な力」を信じ、37%が輪廻転生を信じており、これらの数字はヨーロッパで最も高い部類に入る。エストニア人の84%が動物には魂があると信じ、65%が植物にも魂があると信じており、これは伝統的な宗教的所属とは一致しない精神性への傾向を反映している。

伝統的に、国内最大の宗教宗派はルター派であり、2021年の国勢調査によると86,030人のエストニア人(人口の7.72%)が主にエストニア系民族によって信仰されていた。さらに、海外には8,000人から9,000人の会員がいる。しかし、2011年の国勢調査以来、東方正教会はエストニアで最も実践されている宗教としてルター派を上回っている。国教ではないが、ルター派教会は歴史的にエストニアの国民教会であり、ルター派教会に優先的地位を与える協定は2023年に終了した。第二次世界大戦前、エストニアは約80%がプロテスタントであり、圧倒的にルター派であり、その後にカルヴァン主義や他のプロテスタントの分派が続いた。エストニアにおける宗教的所属は過去1世紀にわたって大幅に減少しており、これは一部には封建時代の外国支配と宗教の関連性、そしてその後の世俗化の努力によるものである。

東方正教会は現在最大の宗教グループであり、主にロシア語話者の少数民族と、小規模なエストニア系民族グループであるセト人によって信仰されている。エストニアにおける主要な正教会の分派は、モスクワ総主教庁傘下のエストニア正教会と、ギリシャ正教のコンスタンティノープル総主教庁に所属し、さらに28,000人の信者を擁するエストニア使徒正教会である。歴史的に、タルトゥ県のペイプシ湖周辺地域には、ロシア古儀式派の少数派が少数ながら顕著に存在してきた。カトリック教徒はエストニアでは少数派である。彼らはラテンエストニア使徒座管理区と2つのギリシャ・カトリック教区の下で組織されている。

エストニアには、他のいくつかの宗教的少数派も存在する。2021年の国勢調査によると、伝統的なエストニアの自然崇拝を中心とする土着のターラ信仰またはマースクの信者は約6,000人いる。小規模な宗教コミュニティには、約5,800人のイスラム教徒、1,900人の仏教徒、そしてごく少数のユダヤ人コミュニティが含まれる。

7.5. 教育

エストニアは、特にヨーロッパ諸国の中で、教育においてトップクラスの成績を収めている国の一つである。2018年のPISA報告書によると、エストニアの生徒はヨーロッパで1位、世界的に見ても読解力で5位、数学で8位、科学で4位と非常に優れた成績を収めた。エストニアはまた、先進工業国の中で成人の教育水準が最も高い国の一つであり、25歳から64歳までの成人の89%が少なくとも高校の学位を取得している。国内で最も評価が高く、最も古い大学であるタルトゥ大学は北ヨーロッパで著名な地位を占めており、QS世界大学ランキングでは世界で285位にランクされている。

エストニアにおける正規教育のルーツは、最初の修道院学校と聖堂学校が設立された13世紀から14世紀に遡る。1575年に最初のエストニア語の教科書が出版されたことは、教育の発展にさらに貢献した。1632年にスウェーデン王グスタフ・アドルフによって設立されたタルトゥ大学は、高等教育の中心的な役割を果たし、1919年には初めてエストニア語でのコースが提供された。1990年代の独立回復後、エストニアはロシア語での無料公教育を提供したが、2024年に国はすべての公立学校をエストニア語のみの教育に移行し始め、国語と文化への新たな焦点を強調した。

エストニアの教育制度は、就学前、基礎、中等、高等教育の4段階で構成されており、学校は一般、職業、趣味に特化したカテゴリーにまたがっている。従来の州立および市立学校に加えて、国は様々な私立および公立の教育機関を支援しており、2023年現在、合計514校となっている。エストニアは教育技術の先駆者であり、学校にコンピューターとインターネットアクセスを装備するための「ティーグリフッペ」プログラムを開始し、教育部門におけるデジタルリテラシーと接続性を大幅に向上させた。

エストニアの高等教育は、学士、修士、博士の3段階構造に従っており、一部の統合プログラムでは学士と修士のレベルを組み合わせている。タルトゥ大学、タリン工科大学、タリン大学、エストニア生命科学大学などのエストニアの公立大学は、学術カリキュラム、入学基準、予算、ガバナンスの管理を含むかなりの自治権を享受している。エストニアには公立と私立の大学が混在しており、エストニア・ビジネス・スクールが国内最大の私立機関として位置づけられている。

8. 文化

エストニア文化は、近隣のバルト、ゲルマン、スラブの伝統、そしてドイツ、スウェーデン、ロシアといった歴史的な大国の影響も受けてきたが、土着の慣習を重視することは、土地とコミュニティとの強いつながりを浮き彫りにしている。この影響の融合により、エストニアは以前、そのユニークなアイデンティティとより広範な地域的つながりの両方を受け入れ、北欧国家として認識されることを熱望してきたが、2020年代には東ヨーロッパに属することへの誇りも高まっている。

現代のエストニア社会は、個人の自由への強いコミットメントによって特徴づけられ、小さな政府の原則と中央集権化された権力と腐敗への抵抗を主張している。プロテスタントの労働倫理は文化的な支柱であり続け、勤勉さと自立を強調している。エストニアでは教育が高く評価されており、学校教育への無料アクセスは非常に貴重な制度である。エストニアの文化的枠組みは、万人の権利や普通選挙などの実際的な考慮事項から生じる、北欧諸国に見られる平等主義的気風を反映しており、同時に自然との近さや自給自足の理想も体現しており、しばしばサマーコテージの伝統を通じて表現される。

エストニアで最も重要な文化的伝統の一つはサウナである。煙突がなく、暖房プロセスで煙を使用することを特徴とするヴォル県のスモークサウナの伝統は、2014年にユネスコの無形文化遺産リストに登録された。スモークサウナは、それに伴う儀式とともに、エストニアの文化遺産の不可欠な部分を形成している。

エストニアは活気に満ちた芸術コミュニティを育んでおり、エストニア芸術アカデミーなどの機関が美術、デザイン、建築、メディア、美術史、保存修復の高等教育を提供している。タルトゥ大学ヴィリャンディ文化アカデミーは、伝統工芸、音楽、芸術に焦点を当てたプログラムを通じて、土着文化を促進している。2023年現在、エストニアには170の博物館があり、そのコレクションは合計で1000万点以上の遺物を所蔵し、国の豊かな歴史的物語と文化遺産を反映している。

8.1. 音楽と舞踊

エストニア音楽は、中世の年代記における初期の言及に遡る豊かな歴史を持っており、最初に知られている言及は、1179年頃のサクソ・グラマティクスの『デンマーク人の事績』に現れる。エストニアにおける最も古い民謡の形式は、「レギヒ歌」(regilauludレギヒラウルッドエストニア語、ルーン歌)として知られ、他のバルト・フィン諸族と共有される独特の詩的韻律に従っていた。

エストニアの民俗音楽には、ツィターに似た楽器である「カンテレ」や、エストニアのバグパイプである「トルピル」といった楽器伴奏の強い伝統もある。「トルピル」は主にダンス音楽に使用された。フィドル、コンサーティーナ、アコーディオンなどの他の楽器も、特に伝統的な踊りのための民俗音楽のレパートリーに貢献している。中世エストニア音楽は教会音楽の影響を反映しており、現存する典礼写本には初期の記譜法が見られる。14世紀までに、エストニアの教会ではオルガンが一般的になった一方、世俗の音楽家は地域の集まりで「トルピル」や太鼓などの楽器を演奏した。

エストニア歌謡祭は、国の最も注目すべき音楽的伝統の一つであり、国民の団結と文化遺産を象徴している。1869年のエストニア民族覚醒運動中に始まったこの祭りは、急速に世界最大のアマチュア合唱イベントの一つに成長した。タリン歌謡祭会場で5年ごとに開催されるこの祭りは、定期的に最大10万人の参加者を集める。

エストニアのプロの音楽シーンは、19世紀後半にミーナ・ハルマ、マルト・サール、ルドルフ・トビアスといった作曲家たちによって発展し始め、彼らはクラシック音楽と合唱音楽の伝統の基礎を築いた。戦間期の有力な作曲家であるアルトゥール・カップとヘイノ・エッレルは、それぞれタリンとタルトゥに別々の学校を設立した。彼らの生徒には、壮大な交響作品で知られるエドゥアルド・トゥビンや、エストニアの合唱作曲を新たな高みへと導いたシリルス・クレークなどがいた。エストニア初のオペラであるエヴァルド・アーヴの『ヴィケルラセド』(1928年)は、エストニア神話から題材を得ている。1950年代には、バリトン歌手のゲオルク・オッツが世界的に著名になった。近年では、作曲家アルヴォ・ペルトが、ミニマルで深く精神的な作品で世界的な評価を得ている。ペルトは2010年から2018年まで、世界で最も演奏される存命の作曲家であった。

エストニアのロック音楽は1960年代半ばに出現し、初期のバンドは、ロックを西側の破壊的なものと見なしたソビエトの監視を避けるために、アンダーグラウンドシーンで演奏していた。初期の主要なバンドには、Juuniorid、Optimistid、Virmalisedなどがあった。1960年代後半から1970年代にかけて、エストニアのロックはプログレッシブロックへと進化し、複雑な作曲とハードロックの影響を融合させ、RujaやGunnar Graps Groupといったグループがソビエト連邦全土で人気を博した。パンク・ロックは1980年代に勢いを増し、イギリスのパンクを模倣しつつソビエトの反対に直面し、J.M.K.E.のようなバンドはフィンランドでエストニアを超えた聴衆を見つけた。1990年代にはロックの人気は低下したが、VennaskondやTerminaatorのようなバンドは強力な支持を維持した。2000年代以降、ロックは再び関心を集めており、エストニアは現在、一人当たりのメタルバンド数が世界で最も多い国の一つとなっている。

ポップミュージックにおいて、エストニアは国際舞台でかなりの成功を収めている。エストニアの歌手ケルリ・カイヴはヨーロッパと北アメリカで人気を博し、エストニアは2001年にタネル・パダルとデイヴ・ベントンが演奏した「エヴリバディ」でユーロビジョン・ソング・コンテストで優勝し、2002年に大会を主催した。マアルヤ=リース・イルス、エダ=イネス・エッティ、コイト・トーメ、ヴァニラ・ニンジャのレンナ・クーマといった著名なポップミュージシャンも国際的な認知を得ており、ウルバン・シンフォニーの「ランダヤド」は複数のヨーロッパ諸国でチャートインした。エストニアのカントリーギタリスト、ラウル・ヨアメツは、2017年に最優秀カントリーアルバムでグラミー賞を受賞した。

エストニアの民族舞踊は、エストニア文化に固有の伝統的な形式であり、反復的なモチーフと単純な動きのパターンが特徴である。エストニアの民族舞踊は一般的に穏やかであるが、その基本的なステップの多様性において世界の伝統の中でも際立っている。そのルーツはフィン・ウゴル諸族の儀式舞踊に遡り、エストニアの民族舞踊に関する最も古い記録は12世紀にまで遡る。これらの古代の儀式舞踊の要素は、元々悪霊から身を守ることを目的とした、エストニアの舞踊文化における最も古い形式の一つである円舞や鎖舞に保存されている。エストニアの民族舞踊には、動物や活動を模倣する動きの模倣舞踊も含まれており、これらの舞踊は19世紀まで存続したが、徐々にその重要性を失っていった。1930年代には、エストニアの民族舞踊の要素がプロの演劇作品に影響を与え始め、エストニアのバレエの発展に貢献した。タリンのカレヴィ・ケスクスターディオンで4年ごとに開催されるエストニア・ダンス・フェスティバルは、エストニアの民族舞踊の最大の祭典である。

8.2. 神話と民俗

エストニアの民間伝承と神話は、キリスト教以前のアニミズム的信仰に根ざし、何世紀にもわたる様々な文化的影響によって形成されてきた。多くの民話が今日まで語り継がれており、いくつかは国際的な読者にもアクセスできるように書き起こされ、翻訳されている。エストニアの古代神話の多くは口承伝統の断片に散在しているが、最も古い神話のいくつかは伝統的なルーン歌の中に生き残っていると考えられている。そのような歌の一つは世界の誕生を物語っており、鳥が3つの卵を産み、そこから太陽、月、そして地球が生まれたというものである。これらの歌は、宇宙の柱または木を中心とする世界を描写しており、しばしば天の川(エストニア語でLinnuteeまたは「鳥の道」)がこの世界樹(Ilmapuu)の枝として空に広がり、死者の魂を他界へ運ぶと考えられていた鳥の通路として機能している。

エストニア神話は、狩猟採集社会から農耕生活への移行とともに、近隣文化との接触からも影響を受け、新たな形をとった。この移行により、雷神ウクを含む空と天候の神々が卓越するようになった。別の神であるユマルは、他のフィン・ウゴル文化と空の神として共有されている。大地もまた女神として崇拝され、土壌の豊饒と永遠の回帰を体現していた。中世の宣教師による年代記には、特にサーレマー島で崇拝されていたタラピタという神が言及されており、エバヴェレの丘で生まれ、その聖なる森で崇拝されていたと考えられている。

カレヴィポエグやスール・トルのような神話上の英雄や巨人は、エストニアの民間伝承の中心である。エストニアの伝説的な巨人の英雄であるカレヴィポエグは、しばしば侵略者から土地を守る姿で描かれ、多くの自然のランドマークは彼の行いの痕跡であると言われている。カレヴィポエグの性格はキリスト教と民俗神話と融合し、荘園に住み、しばしばずる賢い助手カヴァル・アンツ(「ずる賢いハンス」)を伴う半悪魔的な人物ヴァナパガンを形成する。これらのキャラクターは、エストニアの語り口で際立って特徴づけられる古代の英雄主義、機知、トリックスター要素の融合を体現している。

エストニア神話の様々なモチーフは、空に伸びて伐採され力の対象物を作る強大なオークや、若い乙女が最終的に星を選ぶ天の求婚者の物語など、神話上の対象物や変容を中心に展開している。湖のような自然の特徴は、冒涜されると移動すると言われ、母親に殺された後に天に昇る空気の乙女の悲劇的な物語は、エストニアの民間伝承が自然、運命、超自然的なテーマと深い結びつきを持っていることを反映している。他の深く象徴的な伝説には、黄金の女性を作るが魂を与えることができない鍛冶屋の話や、9人の兄弟の犠牲によって回復するまで枯れる聖なる森の話がある。民話はまた、女性が入った魚を見つける少女の話や、他界から誘惑する精霊に出会う若い少女の話を語っている。

エストニア学識者協会の指導的人物であるフリードリヒ・ロベルト・フェールマンは、本物のエストニアの民間伝承とガナンデルのフィンランド神話に基づいて、ドイツ語で多くのエストニアの伝説と神話を出版した。「夜明けと夕暮れ」(Koit ja Hämarik)は、本物の起源を持つ最も美しいエストニア神話の一つと見なされるようになった。 「エストニア民間伝承の王」として知られるヤーコプ・フルトは、1880年代に大規模な収集キャンペーンを開始し、約12,400ページの民間伝承を収集した。フルトに触発されたマティアス・ヨハン・アイゼンは、20世紀初頭までに記念碑的な90,000ページの民間伝承を収集した。これらのコレクションは、世界最大のそのような機関の一つであるエストニア民間伝承アーカイブによって保存されている。

8.3. 文学

書かれたエストニア語の最古の記録は13世紀に遡る。書かれたエストニア詩は17世紀から18世紀にかけて出現し、レイナー・ブロックマンやケス・ハンスなどの作家がいた。それにもかかわらず、19世紀とエストニア民族覚醒運動の始まりまで、注目すべき文学作品はほとんど書かれなかった。最初の著名なエストニアの詩人であるクリスチャン・ヤーク・ペテルソンは19世紀初頭に出現し、フリードリヒ・ロベルト・フェールマンやフリードリヒ・レインホルト・クロイツヴァルトのような人物に影響を与え、エストニアの民俗詩を保存し、エストニアの国民叙事詩である『カレヴィポエグ』を制作した。それは、音節量に基づく主に叙情的な形式の民俗詩であるカレワラ律で書かれている。民族覚醒運動はまた、リディア・コイドゥラをその最も著名な人物とする国民ロマン主義詩の台頭を促した。

民族覚醒時代には、ユハン・リーヴ、アウグスト・キッツベルク、エドゥアルド・ヴィルデなど、エストニア語で書いた詩人や小説家が台頭した。重要な文学運動は、デカダンス、象徴主義、アール・ヌーヴォーを推進するために1905年に発展した若きエストニアであった。オスカー・ルッツは初期エストニア文学の最も著名な散文作家であり、今日でも広く読まれており、特に彼の叙情的な学校小説『春』(Kevadeケヴァデエストニア語)が有名である。20世紀初頭、エストニア詩は、モダニズムと官能性を受け入れた影響力のある文学運動であるシウルグループとともに新たな深みを増した。そのメンバーには、マリエ・ウンデル、ヘンリク・ヴィスナプ、フリーデベルト・トゥグラスのような著名な詩人が含まれていた。1930年代には、内省的で哲学的なスタイルで知られる詩人グループアルブヤドが出現し、エストニア詩の新たな方向性を示した。

独立後、文学は開花し、A・H・タンムサーレやカール・リスティキヴィのような作家による高く評価された散文作品が時代を形作った。タンムサーレの社会叙事詩であり心理的リアリズムの五部作である『真実と正義』は、貧しい農民共同体から独立国家へのエストニア社会の進化を捉えながら、実存的な問いに対する人間の永遠の闘いを追っている。多くの作家が1944年にソビエト支配からエストニアを逃れた。1944年から1990年の間に、亡命作家は267の小説、181の詩集、155の回顧録を出版し、芸術と文学を通じて民族的アイデンティティを保存しようとする彼らの決意を反映している。

現代では、ヤーン・クロスとヤーン・カプリンスキがエストニアで最もよく知られ、最も翻訳されている作家である。ソビエト占領中、彼らは歴史的寓話巧みに用いてエストニアのアイデンティティの回復力を伝え、エストニアの国民意識を形作った微妙な、そして後には公然とした物語を通じて、文化的生存と自己実現のための戦略を教えた。マッツ・トラートもまた、エストニア文学において重要な位置を占めており、特に世代を超えたエストニアの農村生活を描写し、タルトゥ方言を保存している彼の小説で知られている。20世紀後半から21世紀初頭にかけて最も人気のある作家の中には、トヌ・オンネパルや、エストニアの民間伝承と神話の要素を用い、それらを不条理でグロテスクなものに変形させるアンドルス・キヴィラークがいる。

エストニア哲学は、エストニアで、またはエストニア人によって創造または実践された一般的な哲学と、エストニア語と文化のニュアンスによって形作られた独特の哲学形式の両方を含む。より狭い、文化的に特有の意味では、エストニア哲学は独特の世界観と民族的アイデンティティを反映しており、ラテン語やゲルマン語の借用語ではなく、元のエストニア語の用語に基づいた解釈を強調している。このアプローチは、ウク・マシングのような思想家によって支持された、哲学的概念がその語源と文化的文脈から意味を派生させるという考えに基づいている。そのような解釈は、哲学的思考に、世界と存在に対する明確にエストニア的な感性を吹き込む。ウク・マシング、マディス・クイヴ、ヤーン・カプリンスキのような人物は、この文化的に調和した哲学を発展させる上で貢献してきた。さらに、エストニア哲学は、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルとユーリ・ロトマンの著作の影響を受けた記号論的要素を取り入れ、文化的な文脈における記号と意味の研究を強調している。現代のエストニア思想には、伝統的な文化的要素と未来志向の視点の統合を構想する運動であるエスノフューチャリズムも含まれている。

8.4. 美術

エストニア美術は、ヨーロッパの芸術的傾向を反映しつつ、民間伝承、風景、民族的アイデンティティに触発されたモチーフなど、明確に地域的なテーマを取り入れている。エストニアの芸術性の痕跡は石器時代にまで遡り、装飾された骨製品、琥珀のペンダント、初期の置物などがある。中世にはゴシック美術が顕著になり、サーレマー島の中世教会に見られ、タリンの聖ニコラス教会にあるベルント・ノトケの『死の舞踏』がその代表例である。初期フランドル様式で訓練を受けたルネサンスの画家ミケル・シトウは、ヨーロッパの宮廷での巧みな肖像画で知られる、エストニア初の国際的に認められた芸術家であった。

新古典主義時代には、エストニア国内外の芸術家の間で風景画が顕著になった。この時代にはまた、壁画、細密画、ガラス絵、水彩画など、他のジャンルも出現し、しばしば古代のテーマやエストニアの自然風景を特徴としていた。この時代の有名な画家には、グスタフ・アドルフ・ヒッピウス、カール・アウグスト・ゼンフ、ユリエ・ヴィルヘルミーネ・ハーゲン=シュヴァルツなどがいる。19世紀から20世紀初頭にかけては、エストニアの風景や伝統を取り入れたヨハン・ケーラーのような画家が主導する国民的テーマの台頭も見られた。20世紀初頭、エストニア美術は独特の文化的表現へと開花した。共和国の戦間期には、芸術家たちはリアリズムと国民的テーマに焦点を当てながら、ヨーロッパからのアヴァンギャルドな影響をますます統合した。1919年にタルトゥにパラス美術学校が設立されたことは転換点となり、コンラート・メギ、ニコライ・トリーク、クリスチャン・ラウト、版画家エドゥアルド・ヴィーラルトなど、アヴァンギャルド精神と独特のエストニア的感性の両方を捉えた作品を生み出した世代の芸術家を輩出した。

1944年にソビエト連邦がエストニアを占領すると、多くのエストニア人芸術家が西側に逃亡し、一方、ソビエト当局は地元の美術界を支配した。スターリン主義支配下では、エストニア美術は厳しく規制され、社会主義リアリズムが公式様式として推進された一方、西側の影響は抑制された。しかし、1960年代までに規制は緩和され始め、エストニア人芸術家は戦間期からインスピレーションを得た。転機は、ソビエトのテーマから脱却し、個人的で幻想的な世界を受け入れた芸術家グループであるANK '64集団の結成とともに訪れた。ユーリ・アッラクやトニス・ヴィントのような指導的人物たちは、モダニズム的美学を探求し、個人の表現と想像力豊かなリアリズムを強調した。この変化は、1966年のエストニアにおける「美術革命」で頂点に達し、モダニズム作品が公式展覧会に出品されることを可能にし、1970年代のエストニア美術の変革の舞台を整えた。その頃には、エストニア美術はモスクワの公式様式から区別され、個人のビジョンと文化的アイデンティティを優先するモダニズムを受け入れていた。

1990年代以降、エストニア美術は写真、ビデオ、コンセプチュアルアートの台頭とともに著しく多様化した。この時期には、中央集権的な美術資金調達と管理の衰退、そしてエストニア芸術アカデミーにおける新しいメディアセンターの設立が見られた。トーマス・ヴィントのような芸術家は国際的に知られるようになり、エストニアのビデオアーティストはサンパウロやヴェネツィア・ビエンナーレのような会場で露出を得た。今日、エストニアの美術界は活発であり、主要都市の現代ギャラリーや展覧会では、伝統的な影響と現代的な革新の融合が展示されている。

エストニア彫刻は、国の彫刻の創始者と見なされているアウグスト・ヴァイツェンベルクの作品にそのルーツがある。主に古典主義に基づいた彼のエクレクティックなスタイルは、大理石を好み、肖像画、神話上の人物、寓話的な作品など、様々なテーマを網羅していた。もう一人の重要な彫刻家であるアマンドゥス・アダムソンは、リアリズムの要素を取り入れたよりリラックスしたスタイルへと移行した。木材、青銅、大理石などの素材を巧みに扱い、アダムソンは神話的な構図、肖像画、漁業生活の描写、そして様々な記念碑を制作した。1930年代の著名な彫刻家であるアントン・スタルコプフは、花崗岩を用いた独特のスタイルを開発し、エロティックな含みを含む多様なテーマを探求した。ソビエト占領は、芸術家が厳しい制限と資源不足に直面したため、エストニアにおける彫刻の進歩を停止させた。しかし、1960年代と1970年代は、多作な作品と革新的なアプローチによって特徴づけられるエストニア彫刻のルネサンスを示した。

8.5. 建築

エストニアの建築は、地域の伝統と素材によって形成された北ヨーロッパ様式の融合を反映している。エストニアの民俗建築は、開けた風景の中に建てられた単一の農場によって特徴づけられ、通常はスモークサウナを含む。主要な素材である木材と玉石は、伝統的なエストニアの構造物で広範囲に使用された。「レヒエラム」という独特のエストニア農家様式は、一部の南エストニアの村で依然として顕著である。エストニアにはまた、キリスト教以前の時代からの多くの丘の砦、中世の城、教会、そしてマナーハウス、製粉所、宿屋などの田舎の建造物がある。伝統的な建設方法は一部の地域で今も実践されている。

中世には、旧リヴォニアの都市は中央市場を中心に発展し、街路網がまとまりのある旧市街を形成した。最も初期の重要な建築様式は、12世紀から13世紀のロマネスク様式であり、サーレマー島のヴァルヤラ教会などの限られた現存例に見られる。13世紀に始まったゴシック建築はエストニアの中世様式を定義し、クレサーレやナルヴァの城、そしてタリンやタルトゥの大聖堂に見られる。地質学的な違いが地域様式に影響を与えた。南エストニアは赤レンガゴシックを採用し、タリンでは白い石灰岩が支配的であった。現在ユネスコ世界遺産に登録されているタリンの中世の旧市街は、エストニアで最も重要な建築群の一つであり続けている。ルネサンス様式は、タリンのブラックヘッドの家を通じてその痕跡を残し、バロック様式はカドリオルグ宮殿と、第二次世界大戦中に破壊されたナルヴァの旧市街を生み出した。タルトゥの建築景観は大北方戦争によって大きな影響を受け、旧市街の多くが破壊された。しかし、聖ヨハネ教会やタルトゥ大聖堂の遺跡などは残っている。18世紀から19世紀にかけて、タルトゥは主に新古典主義様式で再建され、ヨハン・ヴィルヘルム・クラウゼがこの時期の主要な建築家として登場した。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、伝統的なエストニア建築からインスピレーションを得ようとするナショナルロマンティシズム様式が出現した。エストニア独立後、国はそのアイデンティティを新しい建物を通じて表現しようとした。建築家エウゲン・ハベルマンとヘルベルト・ヨハンソンによって設計され、1922年に完成したトームペアのエストニア議会議事堂は、伝統主義的な外観と独特の表現主義的な内部を組み合わせており、世界で唯一の表現主義議会議事堂となっている。1930年代、エストニアではアルラ・コトリやエドガー・ヨハン・クーシクなどの建築家の影響を受けた独特の簡素化古典主義様式が発展し、独立したエストニアの象徴となった。一方、機能主義は、特にオレフ・シーンマーの作品を通じて、ノンメやパルヌで人気を博し、公共建築におけるモダニズム的アプローチを形成した。

ソビエト占領下では、エストニアの建築はソビエト都市モダニズムに大きく影響された。1980年代はエストニア建築のアイデンティティの復活を示し、ポストモダニスト建築家は1930年代の様式から着想を得た。独立回復以来、エストニアは特にタリンのビジネス地区で多様な建築トレンドを受け入れている。建築家ヴィレン・クンナプが指導的人物として登場した。

8.6. 演劇・映画・アニメーション

エストニア演劇は長く進化してきた歴史を持ち、最も初期の記録された公演は16世紀に遡る。1784年までに、ドイツの劇作家アウグスト・フォン・コツェブーがタリンにアマチュア劇団の設立を支援し、5年後にはコツェブーの戯曲『父の期待』でエストニア語が初めて舞台に登場した。1809年に開場したタリン市立劇場は、エストニア初のプロ劇団となり、ドイツ語だけでなくエストニア語の作品も上演した。しかし、明確なエストニア演劇文化が形成され始めたのは、1870年のヴァネムイネ文化協会によるリディア・コイドゥラの『サーレマー島からのいとこ』の画期的な公演であり、これがエストニア国民演劇の誕生を示した。

20世紀初頭にはエストニア演劇の専門化が進み、タルトゥのヴァネムイネ劇場とタリンのエストニア劇場が1906年に正式に専門機関となった。演出家カール・メンニング率いるヴァネムイネ劇場は、自然主義とアンサンブル演技を重視した質の高い作品を上演し始めた。エストニアの作家アウグスト・キッツベルク、オスカー・ルッツ、エドゥアルド・ヴィルデの戯曲が世界の古典作品とともに上演された。一方、エストニア劇場は、テオドール・アルターマン、パウル・ピンナ、エルナ・ヴィルメルなどのスター俳優や、1908年以降のオペラやオペレッタにおける先駆的な活動で知られるようになった。1920年代と1930年代には、社会批判で知られるタリンの労働者劇場や、表現主義を探求した実験的な朝の劇場が設立され、演劇界はさらに多様化した。ヴィリャンディやナルヴァにも新しい地方劇場が登場し、エストニア演劇は大規模な古典悲劇や現代劇を含むようになり、ソビエト時代を経て現代に至るまで活気に満ちた多面的な演劇伝統を確立した。

エストニアの映画は、1908年にスウェーデン王グスタフ5世のタリン訪問を記録したニュース映画で始まり、これが国内で最も初期に知られる映画製作となった。物語映画の製作もすぐに続き、『借りた女』(1913年)やヨハネス・パースケによる『パルヌの熊狩り』(1914年)などの初期作品があった。エストニア初の戦争映画『若き鷲』(1927年)には大規模な戦闘シーンが含まれ、『黄金の蜘蛛』(1930年)は国内初の音声付き映画となった。最も有名なエストニア映画の一つは、リヴォニア戦争を舞台にしたカルト的古典である『最後の聖遺物』(1969年)である。エストニア映画はしばしばエストニアの主要な文学作品を翻案しており、『11月』、『熊の心』、『大理石の銘』、『秋の舞踏会』などに見られる。第二次世界大戦とエストニア人が直面した困難な決断のテーマは、『あの古い恋文』、『1944』、『フェンサー』、『逆風の中で』などの現代映画で探求されている。ゆっくりとしたテンポの物語と陰鬱な雰囲気というステレオタイプなスタイルで知られるエストニア映画は国際的な評価を得ており、『みかんの丘』(2013年)はアカデミー賞とゴールデングローブ賞の両方にノミネートされた。著名なエストニアの俳優には、レンビット・ウルフサク、ヤーン・タッテ、そして監督としても有名なエルモ・ヌガネンなどがいる。エストニアで撮影された著名な外国映画には、『ストーカー』や『テネット』などがある。

エストニアのアニメーションは、1930年代にヴォルデマール・パッツによる短編映画『犬のユクの冒険』で始まった。戦後、1958年にエルベルト・トゥガノフによって設立された人形アニメーションスタジオヌクフィルムの設立は、『小さなペーテルの夢』に始まる人形映画の安定した製作の基礎を築いた。1971年、レイン・ラーマトは伝統的なセルアニメーション専門のスタジオヨーニスフィルムを設立し、彼の作品『水運び人』(1972年)はエストニアにおける定期的なアニメーション映画製作の始まりを示した。ラーマトの1980年の映画『スール・トル』は、神話上のエストニアの民俗英雄を描写し、彼の最も重要な作品の一つとなった。シュールで風刺的なスタイルで有名なアニメータープリート・パルンは、全体主義社会に対する深遠な批判である『草の上の朝食』(1987年)で国際的な認知を得、1998年にはオタワ国際アニメーションフェスティバルでグランプリを受賞した。今日、エストニアのスタジオはアニメーション業界で高く評価されており、監督のヤンノ・ポルドマとヘイキ・エルニッツは、愛されるキャラクターロッテを主演とする一連の長編映画を通じて人気を博している。

8.7. メディア

エストニアのメディアとエンターテイメント産業は、多様な報道機関、注目すべき報道の自由、そして音楽とテレビにおける影響力の増大によって特徴づけられている。メディアの状況には、多数の週刊新聞や雑誌、国内の9つのテレビチャンネル、様々なラジオ局が含まれる。エストニアは報道の自由度で常にトップクラスにランクされており、2024年には国境なき記者団による世界報道自由度ランキングで世界6位、2023年には8位を達成した。エストニアには2つの主要な通信社がある。1990年に設立された民間の通信社であるバルティック・ニュース・サービス(BNS)はバルト三国をカバーしており、ETV24はエストニアの公的資金による放送機関であるエストニア公共放送の一部である。2007年に設立されたエストニア公共放送は、エストニア国営放送法に基づき、以前はエストニア・ラジオとエストニア・テレビが提供していたラジオとテレビのサービスを統合している。

エストニアは1992年に最初の民間テレビライセンスを発行し、1990年に最初の民間ラジオ局を開設した。この変化は、特にテレビドラマや風刺において、ダイナミックなエンターテイメントシーンを触媒した。1993年のデビュー以来、エストニアで最も長く続いているテレビシリーズである『オンネ13』は、変化する社会的風景の中でエストニアの家族の日常生活を描写し、エストニアで最も人気のあるテレビ番組であり続けている。エストニアのテレビとエンターテイメントは、『クライシラジオ』、『トゥユリクヤ』、『ヴレムヤ』などの番組に代表される、風刺と文化批判のユニークな融合によって特徴づけられている。これらは、エストニアのテレビで許容されると考えられていたものの境界線をしばしば押し広げるスケッチで有名になった。社会規範や政治的タブーに挑戦するスケッチで知られるこのような番組は、エストニアの公の議論を反映し、形成してきた。ヤン・ウウスポルド、マルト・アヴァンディ、オット・セップなどの俳優やコメディアンが広く知られている。

8.8. 食文化

土地との強いつながりがエストニア料理を形作っており、その歴史的な農耕のルーツを反映し、地元の旬の食材とシンプルな調理法に重点を置いている。伝統的に、食べ物は地元の農場や海から得られるものに基づいており、この習慣は現代のエストニア料理にも依然として見られる。何世紀にもわたり、狩猟と漁業はエストニアの食文化に不可欠であり、これらは現在では趣味としてより楽しまれているものの、地元産の肉や魚は伝統的なエストニアの食事の中心であり続けている。最も一般的な主食には、ライ麦パン、豚肉、ジャガイモ、乳製品が含まれ、これらの食品は季節を通して様々な形で楽しまれている。エストニア人は特に春と夏に新鮮な食材を重視し、庭から直接採れたベリー、ハーブ、野菜を取り入れる一方、冬の食事には保存されたジャム、ピクルス、キノコなどがよく登場する。沿岸部や湖畔地域では、魚が重要な役割を果たしている。バルト海のニシン(räim)とスプラット(kilu)は人気があり、前菜やオープンサンドイッチとして香辛料を効かせた形でよく提供される。例えば、黒パンの上にスプラットを乗せたオープンサンドイッチである人気のkiluvõileibなどがある。

エストニアの食事の典型的な最初のコースには、ピクルス野菜、ソーセージ、肉、そして人気のポテトサラダや、ビーツとニシンのサラダであるrosoljeなどの様々な冷たい前菜が含まれる。肉、魚、または野菜を詰めたpirukasと呼ばれる小さなペストリーも一般的な前菜であり、しばしば軽いブロス(puljong)が添えられ、その風味豊かな味を引き立てる。燻製またはマリネされたウナギやザリガニなどの冷たい魚料理もエストニアの珍味である。スープはエストニアの食事の中心的な役割を果たし、伝統的に完全な食事として提供されるが、今日ではしばしば前菜として楽しまれている。エンドウ豆のスープは特に人気があり、特に寒い時期に好まれる。エストニアの食事の特徴は、豊かな風味としっかりとした食感で知られるライ麦で作られた黒パンであり、オープンサンドイッチのベースとして、またはスープやメインディッシュの付け合わせとして、ほぼすべての食事に添えられる。オオムギやカラスムギなどの全粒穀物もエストニア料理で広く使用されている。乳製品はエストニア料理において重要な位置を占めており、牛乳とその派生物は飲料としても料理の材料としても高く評価されている。伝統的な乳製品ベースの飲み物は日常的に楽しまれており、新鮮な乳製品と発酵乳製品に対する北ヨーロッパの嗜好を反映している。エストニアのデザートも同様に独特であり、クリスマスからイースターにかけて季節限定で楽しまれる、アーモンドペーストを詰めたカルダモン風味のヴァストラクーケル(甘いロールパン)などがある。

エストニアのアルコール飲料は伝統的にビールベースであり、地元で醸造されたビールが食事のお供として好まれる飲み物である。ミード(mõdu)のような古代のアルコール飲料は歴史的に一般的であったが、その後ビールがより人気になった。今日、リンゴやベリーから作られたエストニアのフルーツワインは、ウォッカ(viin)やその他の蒸留酒とともに楽しまれている。これらの伝統的な飲料は、特に農村地域や祝祭の機会に引き続き祝われている。エストニアのノンアルコール飲料もまた、国の季節的および農業的遺産を反映している。カリは、発酵ライ麦パンから作られるクワスに似た飲み物であり、特に夏に人気のある選択肢であり続けている。もう一つのユニークな飲み物は、早春に収穫されるカバノキの樹液(kasemahl)である。

8.9. 祝祭日と伝統

エストニアは、義務的な休日を伴う11の祝日と、年間12の追加の国民の祝日を遵守している。エストニアの建国記念日は独立記念日であり、1918年のエストニア独立宣言を記念して2月24日に祝われる。もう一つの重要な祝日であるヴォイドゥプハは、1919年のツェーシスの戦いの勝利を記念して6月23日に祝われる。この祝日はしばしば、異教の豊饒儀礼に遡る、エストニアで最も古く、最も広く祝われる行事の一つであるヤーニペーヴまたは夏至祭と融合する。夏至祭の前夜、エストニア人は伝統的に村のブランコの近くのかがり火の周りに集まり、踊り、歌、その他のお祭りを楽しむ。クリスマス(ヨウルッド)もエストニアで深く cherished されており、その伝統は古代の冬至の習慣とキリスト教および現代の休日の慣習を融合させている。

エストニアの民俗暦は、土着、農業、キリスト教の影響のユニークな融合を反映しており、伝統的な時間管理と文化的行事を捉えている。太陰 ルーン暦は伝統的に西エストニアで使用され、民俗暦の休日を遵守するために用いられた。季節の変化と農業サイクルを中心に構成されており、80以上の特別な日が含まれ、その多くは地域的な重要性を持ち、自然と祖先への深い敬意を反映している。冬至と夏至は特に重要であり、様々な習慣がこれらの季節の変わり目を示している。万霊節は死者を称える日として際立っており、家族は墓地に集まり、墓石を清め、ろうそくを灯し、敬虔な雰囲気を作り出す。

8.10. スポーツ

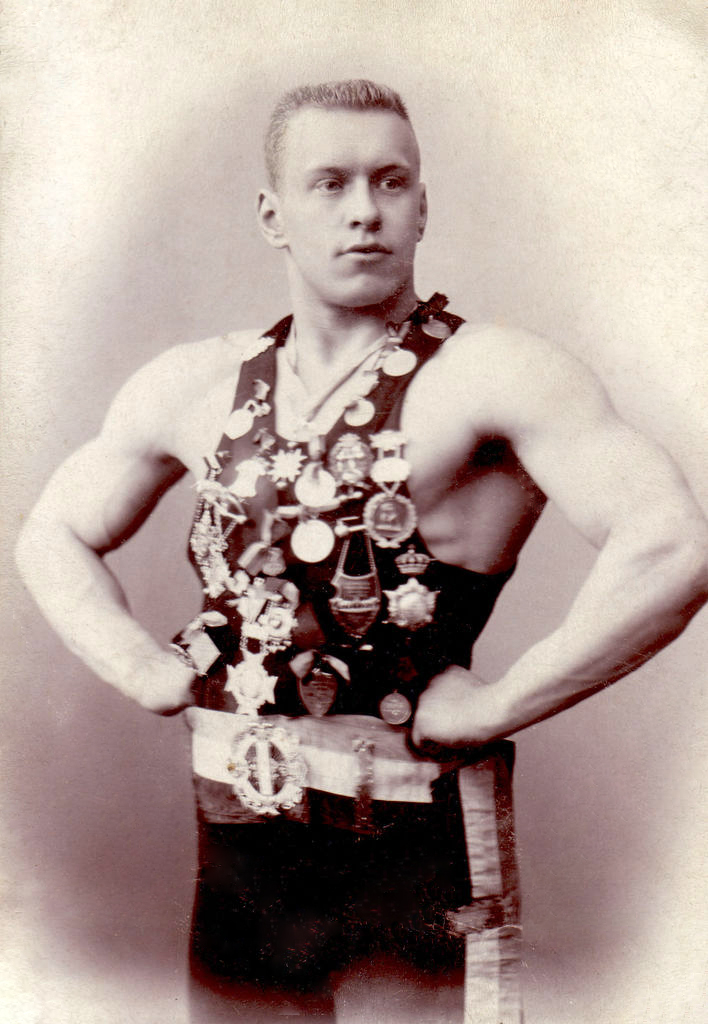

スポーツはエストニア文化において不可欠な役割を果たしており、エストニアの選手は初期のオリンピック競技大会に顕著に参加していた。今日、人気のあるスポーツには、バスケットボール、ビーチバレーボール、スキー、アソシエーションフットボールなどがある。エストニアはまた、世界クラスの選手、レスラー、サイクリストを輩出しており、様々なスポーツのための広範な屋内および屋外施設を維持している。エストニアから世界のスポーツへのユニークな貢献はキーキングである。このスポーツは改造されたブランコを使用し、目標は完全な360度の回転を完了することである。

独立回復以来、エストニアはすべての夏季および冬季オリンピックに一貫して出場し、陸上競技、重量挙げ、レスリング、クロスカントリースキー、フリースタイルスキー、ボート、フェンシング、その他のスポーツでメダルを獲得してきた。エストニアのオリンピックでの最高の順位は、1936年のオリンピックでの13位と2006年の冬季オリンピックでの12位であった。人口に対するエストニアのメダル数を考慮すると、エストニアは一人当たりのメダル数で最も成功した国の一つと見なすことができる。