1. 概要

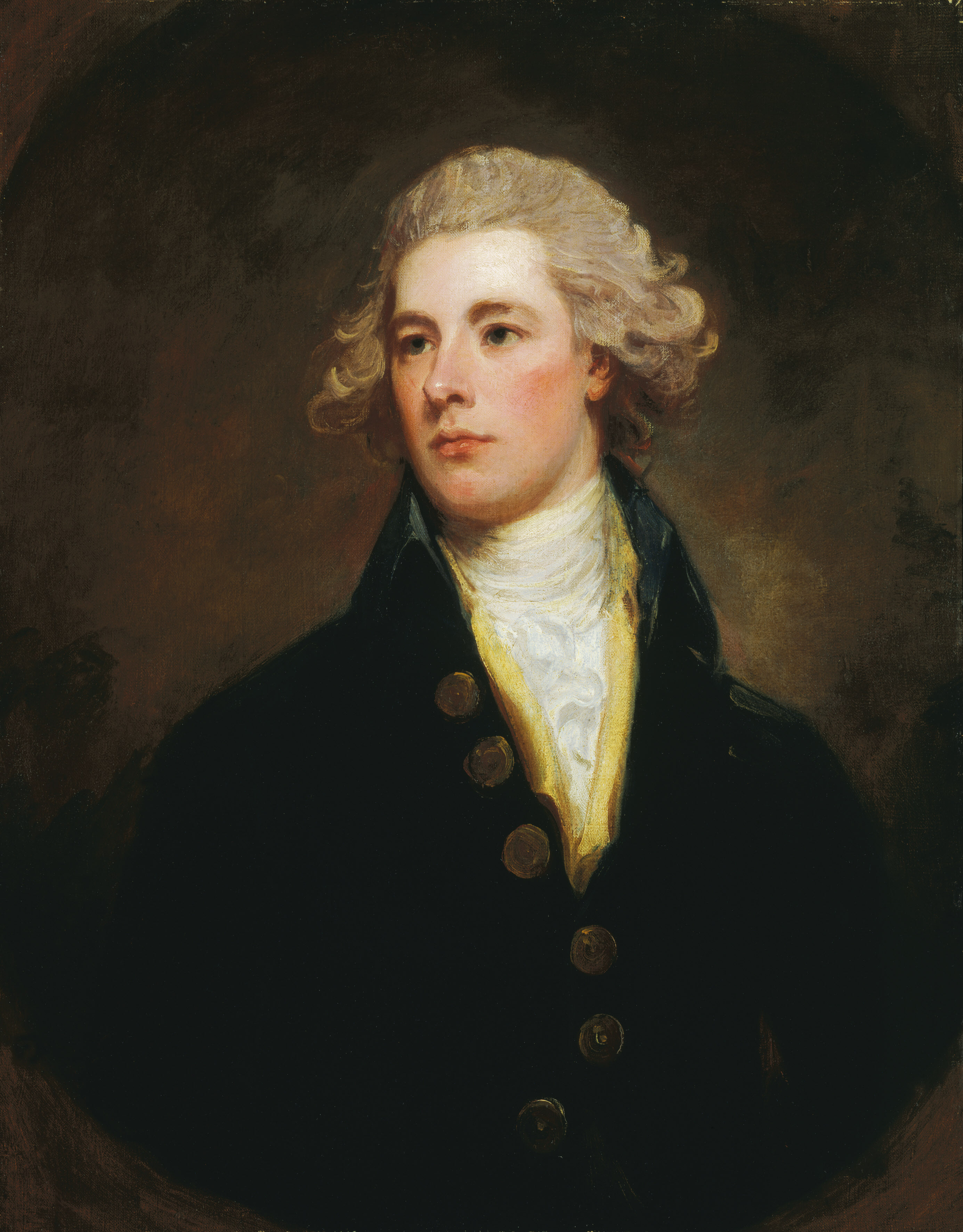

第3代ポートランド公爵ウィリアム・ヘンリー・キャヴェンディッシュ=ベンティンクは、1738年4月14日に生まれ、1809年10月30日に死去したイギリスの貴族、政治家である。彼はホイッグ党に属しながらも、後にトーリー党の礎を築いたとされる人物であり、その政治キャリアはグレートブリテン王国および連合王国の首相を二度務めるなど、多岐にわたる公職を歴任した。

彼は1762年に公爵位を継承するまでティッチフィールド侯爵の儀礼称号で知られ、イギリス貴族の全ての爵位(公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵)を保持していた。アメリカ独立戦争後の混乱期にはアイルランド総督としてアイルランドの自治権拡大要求に対応し、1783年にはチャールズ・ジェームズ・フォックスとノース卿によるフォックス=ノース連立内閣の名目上の首相として、パリ条約の締結を監督した。

フランス革命の急進化に強い不快感を抱いた彼は、小ピットと協力し、1794年から1801年まで内務大臣を務めた。この期間中、彼は1800年合同法の可決を推進するためにアイルランド議会議員の大規模な買収を監督するなど、その手法は物議を醸したが、当時の社会不安を比較的穏やかに収めたと評価されている。

1807年には再び首相に就任し、第二次ポートランド公爵内閣を組織したが、健康状態の悪化と閣僚間の対立(カニングとカースルレーの決闘など)により1809年に辞任した。彼はまた、オックスフォード大学総長や孤児養育院総裁といった名誉職も務め、その名はポートランド・ヴァーズやジャマイカのポートランド教区など、多くの地名や文化財に残されている。彼の政治的変遷と、その時代の安定に果たした役割は、後世の歴史家によって多角的に評価されている。

2. 生い立ちと教育

ウィリアム・ヘンリー・キャヴェンディッシュ=ベンティンクは、豊かな家族背景と恵まれた教育環境の中で育ち、ヨーロッパを巡るグランドツアーを通じて見識を広げた。

2.1. 出生と家族背景

ウィリアム・ヘンリー・キャヴェンディッシュ=ベンティンクは、1738年4月14日にバッキンガムシャーのブルストロード・パークで生まれた。彼は第2代ポートランド公爵ウィリアム・ベンティンクと、当時「グレートブリテンで最も裕福な女性」と称されたマーガレット・ハーレーの長男である。母マーガレットは第2代オックスフォード=モーティマー伯爵エドワード・ハーレーの娘であり、母方の祖母ヘンリエッタ・キャヴェンディッシュ=ホリスは初代ニューカッスル公爵ジョン・ホリスの一人娘であった。この母と祖母から、彼は広大な領地と莫大な財産を相続した。

ヘンリエッタの遺言に基づき、彼はオックスフォード大学在学中の1755年には姓に「キャヴェンディッシュ」を加えていたが、この変更が国王によって正式に承認されたのは1801年10月5日のことであった。

2.2. 教育とヨーロッパ旅行

ウィリアム・ヘンリーは1747年から1754年までウェストミンスター・スクールで教育を受けた。その後、1755年3月4日にオックスフォード大学クライスト・チャーチに入学し、1757年2月1日にM.A.の学位を取得した。

1757年12月、19歳でグランドツアーに出発し、外交官ロバート・マレー・キースとともに旅を始めた。彼はハンブルクを経由してワルシャワに1年以上滞在し、そこでストーモント卿の指導のもと、ストーモントの秘書ベンジャミン・ラングロイスの監督のもとで古代史、現代史、一般法を学んだ。1759年から1760年にかけてはラングロイスとともにドイツとイタリアを旅し、トリノに1年間滞在した後、フィレンツェへ向かった。彼は1761年10月にイギリスへ帰国した。

3. 結婚と子供

ウィリアム・ヘンリー・キャヴェンディッシュ=ベンティンクは、1766年11月8日にドロシー・キャヴェンディッシュと結婚した。ドロシーは1750年8月27日に生まれ、1794年6月3日に死去した。彼女は第4代デヴォンシャー公爵ウィリアム・キャヴェンディッシュとシャーロット・ボイルの一人娘であった。

夫妻の間には9人の子供が生まれたが、そのうち6人が成人まで生き残った。

- ウィリアム・ヘンリー・キャヴェンディッシュ=スコット=ベンティンク(1768年6月24日 - 1854年3月27日) - 第4代ポートランド公爵。

- ウィリアム・ヘンリー・キャヴェンディッシュ=ベンティンク卿(1774年9月14日 - 1839年6月17日) - インド総督。

- シャーロット・キャヴェンディッシュ=ベンティンク(1775年10月2日 - 1862年7月28日) - チャールズ・グレヴィルと結婚。

- メアリー・キャヴェンディッシュ=ベンティンク(1779年3月13日 - 1843年11月6日)。

- ウィリアム・チャールズ・オーガスタス・キャヴェンディッシュ=ベンティンク卿(1780年5月20日 - 1826年4月28日) - 第6代ポートランド公爵ウィリアム・キャヴェンディッシュ=ベンティンクの祖父にあたる。エリザベス2世の母であるエリザベス王太后の曽祖父でもある。

- フレデリック・キャヴェンディッシュ=ベンティンク卿(1781年11月2日 - 1828年2月11日) - 第8代ポートランド公爵ファーディナンド・キャヴェンディッシュ=ベンティンクと第9代ポートランド公爵ヴィクター・キャヴェンディッシュ=ベンティンクの先祖にあたる。

4. 政治経歴

ポートランド公爵の政治経歴は、庶民院議員としての短い期間から始まり、貴族院での活動、そして二度の首相在任期間へと展開した。彼はホイッグ党の有力者として認識されつつも、その政治的スタンスはフランス革命の影響を受けて大きく変遷した。

4.1. 政界入り

ウィリアム・ヘンリーは、グランドツアー中の1761年にウェオブリー選挙区から庶民院議員に当選した。しかし、彼の庶民院議員としての任期は短く、投票や演説の記録はほとんど残されていない。

1762年5月1日に父が死去すると、彼は第3代ポートランド公爵の爵位を継承し、貴族院に移籍した。当時24歳であった彼は、多くの財産を持ち、清廉な評判であったため、ホイッグ党の各派閥から歓迎された。彼は第2代ロッキンガム侯爵チャールズ・ワトソン=ウェントワースの派閥であるロッキンガム派に加わった。

4.2. 初期政治活動

1765年7月に第1次ロッキンガム侯爵内閣が成立すると、ポートランド公爵は宮内長官に任じられ、同年7月10日には枢密顧問官に任命された。1766年6月5日には王立協会フェローに選出された。

1766年3月にロッキンガム侯爵内閣が倒れると、ポートランド公爵も辞任を申し出たが、ロッキンガム派と首相の初代チャタム伯爵ウィリアム・ピットとの交渉役として留任を求められ、これを受け入れた。しかし、同年11月に交渉が失敗に終わると、ポートランド公爵は少数の貴族とともに官職を辞任した。この経験から、彼はチャタム伯爵を徹底的に嫌うようになり、ロッキンガム派に完全に忠誠を誓うようになった。また、宮内長官のような儀礼的で実権のない官職への就任を拒むようになった。

辞任後は貴族院で野党に転じ、第一大蔵卿の第3代グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイを厳しく批判した。この批判活動により、彼は当時グラフトン公爵を批判していた匿名作家ジュニアスの正体と疑われたが、後にこれは「ばかげたこと」と評価された。ロッキンガム派は、たとえ連立内閣を組む場合でもロッキンガム侯爵が首相を務めるべきという立場を堅持したため、彼らは長期間野党に甘んじることになったが、同時に自派の結束を強める結果となった。

4.2.1. アイルランド総督

ポートランド公爵は、1782年4月から同年9月までアイルランド総督を務めた。この時期はアメリカ独立戦争でのイギリスの敗北が確定した直後であり、アイルランド自治を目指すアイルランド愛国党は、この機に乗じてアイルランドの自治権拡大を強く要求した。

ポートランド公爵は、この要求を拒否することは不可能であると判断し、自治権を与えることで何らかの代償をイギリス側に引き出そうと試みた。しかし、ロッキンガム派に内閣の主導権を奪われないよう、内務大臣の第2代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティとジョージ3世が妨害したため、結果としてアイルランドへの譲歩のみが行われ、グレートブリテン側への見返りは何も得られなかった。ポートランド公爵は、宣言法の廃止とポイニングス法の修正を議会に認めさせた。ロッキンガム侯爵の死後、ポートランド公爵はチャールズ・ジェームズ・フォックスの他の支持者たちとともにシェルバーン伯爵の内閣から辞任した。

4.3. 選挙活動

第3代ポートランド公爵は、父が有していなかった選挙における影響力を積極的に拡大しようと努めた。例えば、1768年イギリス総選挙では、自派の候補者8人を当選させることに成功した。

4.3.1. ウィガン選挙区

ランカシャーのウィガン選挙区は、約100人の有権者を持つ懐中選挙区であったが、一人のパトロンが完全に支配できるほど少なくはなかった。1761年時点では、ホイッグ党員のフレッチャー・ノートンとサイモン・ラットレルがトーリー党から選挙区の支配権を奪取したばかりであり、彼らが全ての有権者からの支持を確保していたわけではなかった。

ポートランド公爵は1763年の補欠選挙でノートンに敗れたジョージ・ビングと協力し、一定数の有権者の支持を得た。1764年のウィガン市長選挙では自派の候補の当選を宣言したが、ノートン・ラットレル側も同様に当選を宣言したため、2人の市長が並立する状態となった。この状況は1765年5月に、ノートン・ラットレル側の市長の退任と引き換えに金銭賠償を行う協定が締結されるまで続いた。

続く1768年イギリス総選挙では、ポートランド公爵が推すビングとボーモント・ホタムがトーリー党候補のジョン・スミス・バリーを破り、1774年イギリス総選挙でも再選を果たした。

しかし、1780年代にポートランド公爵が選挙活動を縮小すると、彼はウィガン選挙区での1議席の支配権をヘンリー・ブリッジマンに譲り、1780年イギリス総選挙ではブリッジマンの息子ヘンリー・シンプソン・ブリッジマンが当選した。ポートランド公爵はその後もウィガンで一定の影響力を維持したが、1790年代にはブリッジマンが2議席を支配するようになった。

4.3.2. カーライル選挙区

カンバーランドのカーライル選挙区は、伝統的にカーライル伯爵家(ハワード姓)、マスグレイヴ家、そしてラウザー家の間で争われていた。第3代ポートランド公爵が爵位を継承した時点では、ラウザー家当主の第5代準男爵サー・ジェームズ・ラウザー(後の初代ロンズデール伯爵)が1議席を支配し、残りの1議席の支配も目指していた。ラウザーは1761年にトーリー党の第3代ビュート伯爵ジョン・ステュアートの娘と結婚しており、カーライルでは1759年よりカンバーランド統監を務めていたほか、自派の人物を副統監、カーライル市裁判所、カーライルの自治体(corporation英語)に配置するなど、支配を着実に進めていた。

ポートランド公爵はラウザーの自治体支配を破れなかったため、代わりに自由市民(freemen英語)に支持を訴えた。ラウザーが1768年イギリス総選挙で、カーライルと何のつながりもないジョン・エリオットとジョージ・ジョンストンというスコットランド人を推すという失策を犯したため、2議席ともにポートランド公爵が推す候補(ポートランド公爵の弟エドワード・ベンティンク卿とマスグレイヴ家のジョージ・マスグレイヴ)が当選した。

カーライル伯爵家は1769年に第5代伯爵フレデリック・ハワードが成人すると巻き返しを図った。1774年イギリス総選挙では、3月にポートランド公爵とラウザーが1議席ずつ指名するという妥協がなされた状況に割り込み、2人による指名への承認を遅延させたことでポートランド公爵から譲歩を引き出し、結果としてはカーライル伯爵とラウザーが1議席ずつ指名することになった。

1780年イギリス総選挙では、ハワード家本家のノーフォーク公爵家が第5代カーライル伯爵家の頭越しに介入したことでカーライル伯爵が撤退を余儀なくされ、サリー伯爵チャールズ・ハワードが当選した。以降、第3代ポートランド公爵がカーライル選挙区に介入することはなくなった。

4.3.3. カンバーランド選挙区とウェストモーランド選挙区

カーライルのカウンティ選挙区にあたるカンバーランド選挙区では、ラウザー家が最大の地主であり、カーライル伯爵やポートランド公爵、エグレモント伯爵家がそれに次ぐ形となっていた。第3代ポートランド公爵が爵位を継承した時点では、第5代カーライル伯爵は未成年であり、第2代エグレモント伯爵チャールズ・ウィンダムは不在地主で地租を上げて人気を失っていた。また、近隣のウェストモーランド選挙区はカウンティ選挙区のうち有権者数が最も少ない選挙区であり、サフォーク伯爵家、ウィルソン家、ウェストモーランド州長官を世襲するサネット伯爵家も領地を有していたものの、最大の領地を有するラウザー家の対抗馬になれるのはサネット伯爵家だけであった。1759年の補欠選挙ではサネット伯爵家の候補がラウザー家の候補に敗れ、1761年イギリス総選挙ではウィルソン家の候補がラウザー家の候補に敗れている。

しかし、ラウザーも横柄で利己的な態度でカンバーランドの下級ジェントリからの支持を失い、ジェントリたちはラウザーへの対抗馬としてポートランド公爵を選んだ。ポートランド公爵はジェントリからの求めに応じ、ウェストモーランド選挙区やカンバーランドのバラ選挙区であるカーライル選挙区に介入するようになったため、ラウザーは1767年にポートランド公爵派を地元の治安委員会(commission of the peace英語)から追い出した。

そして、1768年イギリス総選挙が近づくにつれて、カーライルとカンバーランドでの選挙戦が不可避になったため、ラウザーは第12代サフォーク伯爵ヘンリー・ハワードに「カンバーランドにおけるエグレモント伯爵派の支持を取りつければウェストモーランドで1議席を譲る」と打診し、サフォーク伯爵家と手を組むことでウェストモーランドでの選挙戦を回避しようとした。しかし、サフォーク伯爵はすでにエグレモント伯爵派のポートランド公爵派への支持を取りつけるよう約束しており、交渉は失敗した。一方のポートランド公爵と第8代サネット伯爵サックヴィル・タフトンも、1761年に一度敗れているウィルソンが再立候補を拒否したため候補者選びに難航した。しかし、選挙の10日前(1768年3月28日)になって、ポートランド公爵派とカーライルの反ラウザー派からの資金援助を受けたトマス・フェンウィックが立候補を表明した。選挙直前の立候補で選挙活動の時間が足りず(ラウザーの2候補は2月25日に選挙活動を開始した)、しかもサネット伯爵がアップルビー選挙区をめぐってラウザーと選挙協定を締結し、ウェストモーランドで中立に留まってしまったため、フェンウィックにとってはかなり不利な情勢だった。しかし、ラウザーへの敵意が想像以上に強く、最終的には981票を得て得票数2位で当選した。

カンバーランドのほうでは、ラウザーの雇用した弁護士がイングルウッドの森(ウィリアム3世から初代ポートランド伯爵ウィリアム・ベンティンクに与えられた領地)へのポートランド公爵の領有権に問題があり、イングルウッドの森が法律上ではポートランド公爵家に与えられず王領地のままであることを発見した。ラウザーは即座に政府に対しイングルウッドの森の貸し下げを申請し、政府が(ラウザーが訴訟を提起して、王領地と確定させることを条件に)それを承認したため、ラウザーが選挙戦で有利になるはずだった。しかし、ポートランド公爵家がすでに60年間所有していた領地を強引に取り上げるやり方に現地民が不満を感じた。また、国政においてはポートランド公爵が第一大蔵卿のグラフトン公爵と敵対していたため、訴訟自体をグラフトン公爵の悪意に起因するとする見方もある。ただし、国王側の言い分もそれなりの道理があり、全くのでっち上げではないとの見解も示されている。政府が貸し下げ申請を素早く許可したため、ポートランド公爵が政争の犠牲者としてみられるようになり、ラウザー側が主張した「時効も場所的限定も国王には適用なし」の適用は議会立法(1769年ヌルム・テンプス法、Nullum Tempus Act 1769英語)で制限されるようになった。

結果的には投票ではラウザー自身が立候補した上、選挙管理の責任者を選べる立場にあるにもかかわらず全く不適任の人物を選択したため、1位が反ラウザー派のヘンリー・カーウェン、2位のラウザーが1,977票で3位の反ラウザー派候補初代準男爵サー・ヘンリー・フレッチャーとわずか2票差という結果になり、フレッチャーは選挙申し立てを提起した。

ラウザーは選挙直前の3月と選挙後の8月の2度にわたってポートランド公爵に妥協を提案したが、ポートランド公爵が譲歩すると現地民の支持を失うことは明らかであり、交渉は失敗に終わった。その後、庶民院はフレッチャーの当選を宣言した。

1774年に次の総選挙が行われたとき、ラウザーは三たびポートランド公爵に妥協を提案した。選挙の出費がポートランド公爵にとって痛いダメージになっており、また現地民がラウザーによる2議席支配を防げたことに満足したため、2人の妥協は成立し、以降ラウザーが1802年に死去するまでラウザー派が1議席を、それ以外が1議席を支配した。

イングルウッドの森の所有権をめぐる裁判については、1771年11月にラウザーへの貸し下げが無効、1777年にポートランド公爵の所有権が有効という判決が出たことで終結した。

4.4. 初代首相在任(1783年)

1783年4月、シェルバーン伯爵の辞任に伴い、チャールズ・ジェームズ・フォックス(外務大臣)とノース卿フレデリック・ノース(内務大臣)の連立政権(フォックス=ノース連立内閣)が成立すると、ポートランド公爵は名目上の第一大蔵卿(首相)を務めた。それまでロッキンガム派とノース派が敵対していたにもかかわらず、連立内閣が成立したのは、ポートランド公爵が「両派の政策の差は対米戦争の終結に伴い消滅した」と説得したことが一因であった。彼は同年12月に内閣が崩壊するまで第一大蔵卿を務めた。

この内閣期にアメリカ独立戦争の講和条約であるパリ条約が締結された。しかし、それ以外で重要と言える政策はフォックスの東インド法案だけであった。この法案は庶民院では大差で可決されたが、貴族院では第3代テンプル伯爵ジョージ・ニュージェント=テンプル=グレンヴィルの脅し(テンプル伯爵はジョージ3世の許可を得て、「東インド法案に賛成票を投じた者は国王の友ではないばかりか、国王により敵として扱われる」と発言した)により、1783年12月17日に賛成76票・反対95票で否決され、ジョージ3世は翌日に連立内閣を罷免した。

1784年イギリス総選挙で連立内閣の支持者の多くが落選したことは、フォックス、ノース、ポートランドの人気が低いことを示したが、内閣の崩壊によりポートランド公爵は再び政争の犠牲者とみなされるようになり、ポートランド公爵の首相再任がホイッグ党の復権の絶対条件となった。

4.5. 政治的立場と変遷

ポートランド公爵は、ノース内閣期(1770年 - 1782年)の全期間を通して野党の立場にあった。1782年4月にロッキンガム侯爵が第2次ロッキンガム侯爵内閣を組閣すると、彼はアイルランド総督に任じられ、同年9月まで務めた。また、彼の妻の叔父にあたるジョン・キャヴェンディッシュ卿が財務大臣に任じられた。

しかし、1782年7月にロッキンガム侯爵が死去すると、ホイッグ党は再び分裂した。ジョージ3世は後任の首相として内務大臣の第2代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティを任命したが、外務大臣のチャールズ・ジェームズ・フォックスはシェルバーン伯爵の部下になることを嫌い、ジョン・キャヴェンディッシュ卿とともにポートランド公爵を首相に据えるようジョージ3世に要求した。この要求が拒否されるとフォックスもキャヴェンディッシュも辞任し、直後にポートランド公爵、陸軍支払長官エドマンド・バーク、外務省政務次官リチャード・ブリンズリー・シェリダンが辞任した。

シェルバーン伯爵は小ピットを財務大臣に任命して危機を乗り越えようとしたが、ノース卿フレデリック・ノースがフォックスに味方したため、シェルバーン伯爵内閣は庶民院でも貴族院でも少数派のままとなり、結局1783年4月に辞任を余儀なくされた。

後任の首相には小ピットが任命された。この時点でポートランド公爵はロッキンガム侯爵の派閥であるロッキンガム派を継承していた。ポートランド公爵は優れた演説者ではなかったものの、信頼できる人柄、家格の高さ、資産の多さなどロッキンガム侯爵と同様の性質を有していた。しかし、野党の指導者としては弱く、議会戦術をチャールズ・ジェームズ・フォックスやエドマンド・バークに任せ、自身はブルストロード・パークの邸宅での生活や趣味の音楽に専念した。また、選挙改革や審査法廃止に反対するなど、党内急進派との折り合いも悪かった。

1789年にフランス革命が勃発すると、最初は小ピットやフォックスと同様に革命に同情的であったが、やがて革命が急進化すると、ほかの大地主と同じく、革命がイギリスに飛び火することを恐れるようになった。ホイッグ党内も1791年5月にバークがフォックスを批判し、1792年4月に議会改革を目指す国民の友協会が設立されるなど分裂の動きがあったため、小ピットは初代ラフバラ男爵アレクサンダー・ウェッダーバーンを仲介としてポートランド公爵と交渉し、ポートランド公爵とフォックスを離間させようとした。しかし、ポートランド公爵はフォックスの入閣を連立内閣の前提としたため交渉が難航した。さらに、第5代リーズ公爵フランシス・オズボーンが1792年7月から8月にかけてジョージ3世に自身を名目上の首相とする小ピットとフォックスの連立内閣について打診し、ジョージ3世から「野党ホイッグ党にはお世辞程度のジェスチャーしかしてはならないと内閣に命じた」との言質を得ると、小ピットの二枚舌が露見することとなった。

小ピットの計画は失敗に終わったが、フランス革命の進行に伴いホイッグ党は分裂を深めた。1792年12月には第4代準男爵サー・ギルバート・エリオットがフォックスによるフランス共和国の承認を理由に、ポートランド公爵とフォックスの決裂を発表したが、ポートランド公爵の許可を得られずに発表したとして数日後に撤回するという事件が起こった。ポートランド公爵は心情的には保守派であったが、できるだけ多くの議員を自派に取り込むためにフォックスとの決裂を1794年1月まで遅延させ、1793年には28人だったポートランド派を1794年に60人に倍増させた。ただし、ポートランド派は第1次小ピット内閣との連立内閣期に消滅している。

野党期のポートランド公爵は政府からの恩恵の受け取りを拒否し、ガーター勲章の授与打診も辞退した。しかし、1792年9月27日にオックスフォード大学総長に選出され、同年10月7日にD.C.L.の名誉学位を授与された。

4.6. 各種内閣ポストでの職務

ポートランド公爵は首相職以外にも、内務大臣、枢密院議長、オックスフォード大学総長、無任所大臣、孤児養育院総裁など、政府や社会の要職を歴任し、それぞれの立場で重要な役割を果たした。

4.6.1. 内務大臣

ポートランド派が無視できない勢力になりつつあったため、小ピットは方向転換を余儀なくされ、1794年7月にポートランド公爵を内務大臣に任命した。ポートランド公爵はさらに1794年7月16日にガーター勲章を授与され、1795年6月にはノッティンガムシャー統監に任命された。また、ポートランド公爵の長男ティッチフィールド侯爵もミドルセックス統監に任命された。

内務大臣の就任と前後して1793年外国人法、1795年反逆法、1795年煽動集会法が制定されたため、内務大臣の裁量権が拡大していた。ポートランド公爵は裁量権を乱用せず、政府の悪評を招かなかったと評価されている。政府への怒りが最大でも「議会開会式に向かう国王の馬車が窓を壊される」程度であったとされ、初代シドマス子爵ヘンリー・アディントンの内務大臣在任期(1812年 - 1822年)にピータールーの虐殺(1819年)やカト街の陰謀がおきたことと対照的であるとされた。

アイルランド関連では1798年アイルランド反乱が勃発し、1800年合同法が可決されるなど大きな事件が続いた。特に後者の合同法案は1799年に一度否決されたため、2度目の否決を避けるべくポートランド公爵はアイルランド議会の議員を大々的に買収した。1799年10月から1800年5月にかけて3.08 万 GBPがグレートブリテンからアイルランドに送られたほどであったという。ただし、これはイギリスとアイルランドの王室費法(Civil List Act英語)に違反する行為であった。

4.6.2. 枢密院議長

小ピットはカトリック解放問題でつまずき、1801年に辞任した。ポートランド公爵もアイルランド問題をめぐりアイルランドにおけるカトリック教会に補助金を与えて国教会の1つにしようとしていたが、ジョージ3世と小ピットの後任であるヘンリー・アディントンの説得により内閣に残留した。彼は1801年7月に枢密院議長に任命され、1805年まで務めた。

しかし、1803年にナポレオン戦争が勃発すると、ポートランド公爵は意志の弱いアディントンではなく小ピットに首相を再任させるべきだと感じるようになった。その後、小ピットは1804年に第2次小ピット内閣を組織した。このとき、小ピットはポートランド公爵のほか、チャールズ・ジェームズ・フォックスや初代グレンヴィル男爵ウィリアム・グレンヴィルも入閣させて連立内閣を組織しようとしたが、ジョージ3世がフォックスの入閣を拒否したため、仕方なく自派のみという弱い基盤で組閣した。ポートランド公爵は引き続き枢密院議長を務め、ジョージ3世によるフォックスの入閣拒否を歓迎した。

長男ティッチフィールド侯爵の妻ヘンリエッタの妹ジョーンがジョージ・カニングの妻にあたるため、ティッチフィールド侯爵はカニングと親しくなり、カニングが元より小ピットを支持したためティッチフィールド侯爵もそれにならう形となった。父である第3代ポートランド公爵もそれを受けて小ピットを支持するようになり、1805年に小ピットがアディントンを入閣させようとしたときに枢密院議長の座をアディントンに譲り、自身は無任所大臣に転じるほどであった。

4.6.3. オックスフォード大学総長

ポートランド公爵は1792年9月27日にオックスフォード大学総長に選出され、1809年に死去するまでこの職を務めた。彼は同年10月7日にD.C.L.の名誉学位を授与された。

4.6.4. 無任所大臣

1805年から1806年にかけて、ポートランド公爵は特定の省庁に属さない無任所大臣として政府に貢献した。この時期、彼は枢密院議長の座をヘンリー・アディントンに譲り、小ピット内閣を支援する立場にあった。

4.6.5. 孤児養育院総裁

ポートランド公爵は、1789年にロンドンの孤児養育院の副総裁の一人となった。この慈善団体は当時最も流行していたものの一つであり、多くの著名人がその理事会に名を連ねていた。50年前に設立された際には、ポートランド公爵の父である第2代ポートランド公爵ウィリアム・ベンティンクがジョージ2世から与えられた慈善団体の勅許に創設理事の一人として記載されていた。孤児養育院はロンドンで捨てられた子供たちの世話をする使命を負っており、その感動的な使命、支援する芸術家から寄贈された美術品コレクション、そしてゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルによる人気のある慈善コンサートを通じて急速に名声を得た。1793年には、ポートランド公爵はノース卿からこの慈善団体の総裁職を引き継ぎ、1809年に死去するまで務めた。

4.7. 第2代首相在任(1807年-1809年)

1806年に小ピットが在職のまま死亡すると、ウィリアム・グレンヴィルが挙国人材内閣を組閣した。ポートランド公爵も退任してブルストロード・パークに引退した。

1806年に退任した時点で70歳近くと老齢で、痛風に苦しんでいたため、平穏な引退生活を望んだ。しかし、挙国人材内閣が相次ぐ失敗で退陣に追い込まれたため、小ピット派が再び政権を握ることになった。ジョージ・カニングやカースルレー子爵ロバート・ステュアートなど気性の強い人物でも納得できる首相としてポートランド公爵の名前が挙げられ、1807年に再度首相となった。ジョージ3世との良好な関係や小ピットの支持者としての名望も首相就任の一因であり、特に後者によりホイッグ党所属にもかかわらずトーリー党の表看板として担ぎ出された。すでに老齢だったポートランド公爵は多忙な首相職に適さず、実際には外務大臣のカニングと陸軍・植民地大臣のカースルレーが権力を掌握し、第一大蔵卿としての職務も財務大臣のスペンサー・パーシヴァルが担った。

第2次ポートランド公爵内閣期には、1807年のコペンハーゲンの海戦での勝利、1809年のワルヘレン戦役の敗北、半島戦争におけるヴィメイロの戦い(1808年8月)、シントラ協定(1808年8月)、タラベーラの戦い(1809年7月)など、ナポレオン戦争の進展が見られたが、いずれもポートランド公爵が賞賛あるいは責任を負うべき出来事ではなかった。

カニングとカースルレーが犬猿の仲だったため、カニングがカースルレーを罷免しなければ自身が辞任すると述べたとき、ポートランド公爵はカースルレーの罷免を承諾したが、結局それも躊躇して引き延ばしに終始した。最終的にはカニングとの交渉がカースルレーに露見し、カースルレーとカニングが決闘したのち2人とも辞任するという事件がおこった。この結果、ポートランド公爵も辞任に追い込まれた。

彼は死去するまでノッティンガムのレコーダーを務めた。

5. 私生活と財政

ポートランド公爵の私生活は、広大な財産に支えられたものであったが、晩年には多額の負債を抱え、その死後には後継者が財産の一部を売却せざるを得ない状況に陥った。

5.1. 財産と負債

ポートランド公爵は1766年に結婚した時点では、領地からの収入が年9000 GBP程度であり、そのうち1600 GBPは母に充てられていた。1785年に母が死去すると、年収入約1.20 万 GBPが得られる領地を継承した。母から継承した領地には、ノッティンガムシャーのウェルベック・アビー(約1.50 万 acre)が含まれる。

しかし、彼が死去した時点では領地の年収が約1.70 万 GBPに減少している上、約5.20 万 GBP(2005年時点の価値で約176.00 万 GBPに相当)の債務を残していた。この多額の債務により、彼の息子の長男である第4代ポートランド公爵ウィリアム・ヘンリーは、ブルストロード・パークを含む一部の領地を売却せざるを得なかった。

6. 死亡

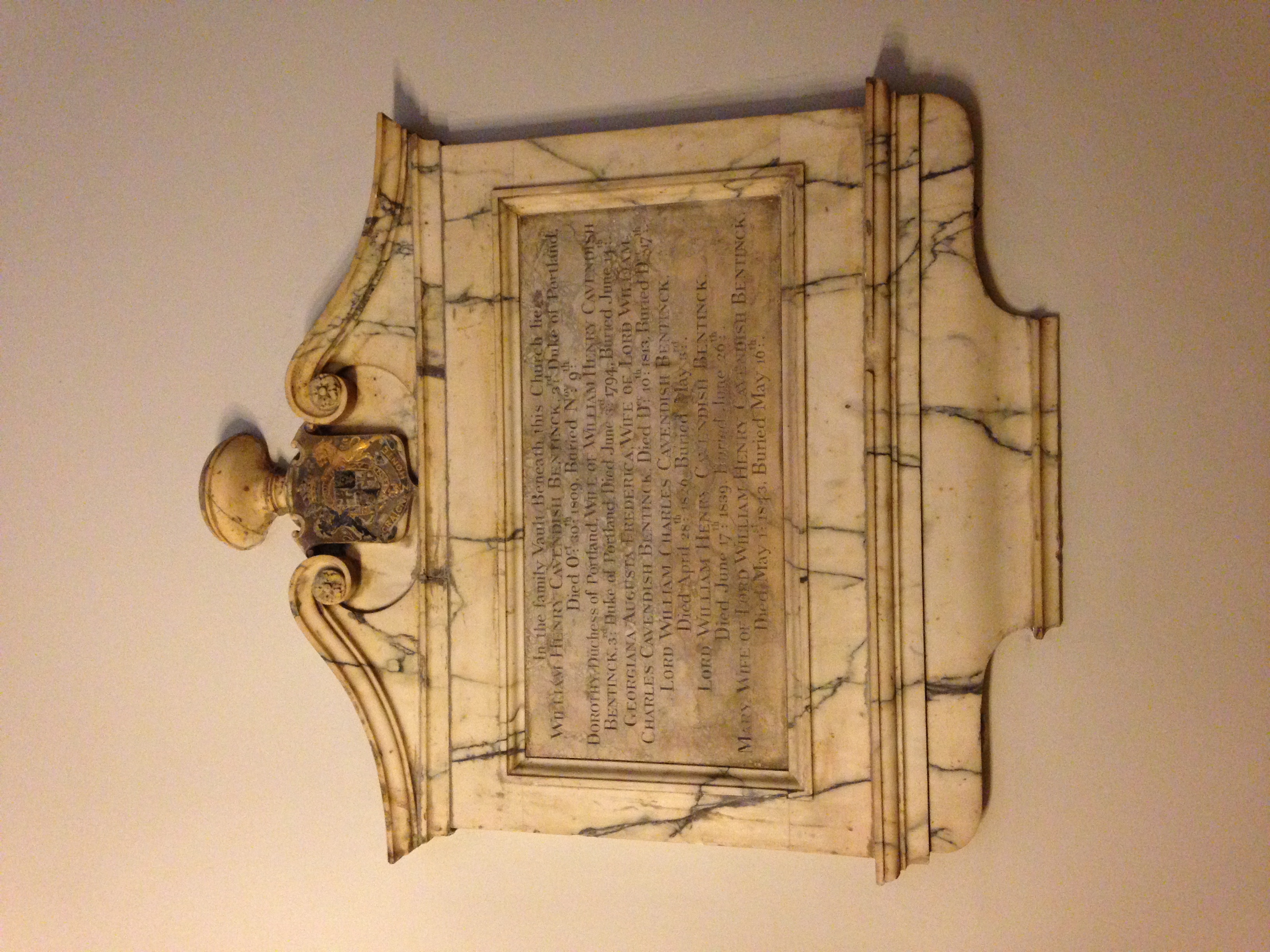

ポートランド公爵は、首相退任から間もなく、1809年10月30日にピカデリーのバーリントン・ハウスで死去した。死因は腎臓結石の手術後の合併症であった。彼は1809年11月9日にメリルボーンのセント・メリルボーン教区教会に埋葬された。

彼はロバート・ピール、アバディーン卿、ベンジャミン・ディズレーリ、ソールズベリー侯爵、サー・ヘンリー・キャンベル=バナーマン、ボナー・ロー、ネヴィル・チェンバレンとともに、直系の後継者が在任中に死去した8人のイギリス首相のうちの最初の人物であった。

7. 遺産と評価

ポートランド公爵の生涯は、その政治的功績だけでなく、彼にちなんで名付けられた場所や収集品を通じて、後世に多大な影響を与えている。

7.1. 名前の由来となった場所と記念

- ポートランド・ヴァーズ**: ローマ時代のガラス製花瓶で、ポートランド公爵がブルストロード・パークの邸宅で所有していたことからその名が付けられた。

- ポートランド教区**: ジャマイカにある行政区画の一つで、彼の名にちなんで名付けられた。この教区内には、1786年に設立されたティッチフィールド・スクールがあり、これも彼の栄誉を称えて名付けられ、学校の紋章は彼の個人的な紋章に由来している。

- ポートランド・プレイスとグレート・ポートランド・ストリート**: ロンドンのメリルボーンにある主要な二つの通りで、かつて彼が所有していた土地の上に建設されたことから名付けられた。1863年に開業したグレート・ポートランド・ストリート駅も後者の通りにちなんでいる。

- ノース・ベンティンク・アームとサウス・ベンティンク・アーム**: 1793年にジョージ・バンクーバーによってベンティンク家にちなんで名付けられたブリティッシュコロンビア州の入り江。このほか、ポートランド運河やポートランド海峡など、ブリティッシュコロンビア州沿岸の他の地名も彼にちなんで名付けられた。

- ポートランド湾**: オーストラリアビクトリア州にある湾で、1800年にイギリスの航海士ジェームズ・グラントによって名付けられた。湾岸にはポートランド市がある。

- 文書とコレクション**: ノッティンガム大学の写本・特殊コレクション部門は、彼に関する多数の文書を所蔵している。彼の個人的な政治文書(Pw F)はポートランド(ウェルベック)コレクションの一部であり、ポートランド(ロンドン)コレクション(Pl)には彼の書簡や公文書、特にPl Cシリーズが収められている。また、ノッティンガムシャー公文書館に所蔵されているポートランド・エステート文書には、第3代公爵の所有物に関する資料も含まれている。ハーレー・ギャラリーのポートランド・コレクションには、ジョージ・スタッブスの絵画など、彼が所有または依頼した美術品や装飾品が含まれている。

7.2. 歴史的評価

ポートランド公爵は、その政治的キャリアにおいて多様な評価を受けている。彼は「常に自身をホイッグ党員であると考えたが、19世紀初のトーリー党政権の礎を築いた」と評されるなど、その政治的変遷が注目される。

英国人名事典では、ポートランド公爵について「2度の首相期よりも1794年から1801年まで内務省を率いた時期を評価すべき」とし、内務大臣として絶大な権力を有しながらも寛容的であったと評している。特に、政府への怒りが最大でも「議会開会式に向かう国王の馬車が窓を壊される」程度だったとし、初代シドマス子爵ヘンリー・アディントンの内務大臣在任期(1812年 - 1822年)にピータールーの虐殺(1819年)やカト街の陰謀がおきたことと対照的であると指摘している。

オックスフォード英国人名事典は、ポートランド公爵による貢献として、長期間にわたる野党期においてホイッグ党の社会的地位を上昇させ、その組織力を強化したことを挙げている。一方で、内務大臣としての政策は反動的であったとし、これが最晩年にトーリー党の表看板として扱われた理由だったとしている。彼の政治的リーダーシップは、特に2度目の首相在任期においては、閣僚間の調整役としての側面が強く、実質的な権力はジョージ・カニングやカースルレー子爵といった若手閣僚に委ねられていたとされている。

8. 家系

第3代ポートランド公爵ウィリアム・ヘンリー・キャヴェンディッシュ=ベンティンクの家系は、数世代にわたる貴族の血筋と重要な婚姻関係によって特徴づけられる。

| 世代 | 氏名 | 備考 |

|---|---|---|

| 1 | ウィリアム・キャヴェンディッシュ=ベンティンク (第3代ポートランド公爵) | |

| 2 | ウィリアム・ベンティンク (第2代ポートランド公爵) | 父 |

| マーガレット・キャヴェンディッシュ=ハーレー | 母 | |

| 3 | ヘンリー・ベンティンク (初代ポートランド公爵) | 父方の祖父 |

| エリザベス・ノエル | 父方の祖母 | |

| エドワード・ハーレー (第2代オックスフォード=モーティマー伯爵) | 母方の祖父 | |

| ヘンリエッタ・キャヴェンディッシュ=ホリス | 母方の祖母 | |

| 4 | ウィリアム・ベンティンク (初代ポートランド伯) | 父方の曾祖父 |

| アン・ヴィリアーズ | 父方の曾祖母 | |

| ライオセスリー・ノエル (第2代ゲインズバラ伯爵) | 父方の曾祖父 | |

| キャサリン・グレヴィル | 父方の曾祖母 | |

| ロバート・ハーレー (初代オックスフォード=モーティマー伯爵) | 母方の曾祖父 | |

| エリザベス・フォーリー | 母方の曾祖母 | |

| ジョン・ホリス (初代ニューカッスル公爵) | 母方の曾祖父 | |

| マーガレット・キャヴェンディッシュ | 母方の曾祖母 |