1. 生涯

ウェルギリウスは、激動の時代を生きた詩人であり、その個人的な経験や時代の潮流が彼の作品に深く反映されています。

1.1. 伝記資料

ウェルギリウスの生涯に関する情報は、主に古代の伝記資料、特に彼の作品の注釈に付された「生涯」(vitaeラテン語)を通じて伝えられています。主要な資料としては、アエリウス・ドナトゥス、マウルス・セルウィウス・ホノラトゥス、そしてマルクス・ウァレリウス・プロブスの注釈に先行するものが挙げられます。ドナトゥスの「生涯」は、ガイウス・スエトニウス・トランクィッルスの著作から引用されたものと考えられており、テレンティウスの注釈でスエトニウスが明確に言及されていることからもその信憑性が高いとされます。セルウィウスによるより簡潔な「生涯」も、一、二の記述を除けばスエトニウスの著作の要約であると見られています。また、ルキウス・ウァリウス・ルフスが友人ウェルギリウスに関する回想録を著したとされ、スエトニウスはこれをはじめとする同時代の資料を利用した可能性が高いです。

しかしながら、これらの伝記資料には問題点も指摘されています。多くの情報が、ウェルギリウスの詩作から寓意的に引き出された推測や解釈に基づいているため、事実と詩的表現との区別が曖昧になっている場合があります。例えば、彼の作品に歌われた内容がそのまま現実の出来事として記述されている例が見られます。このため、ウェルギリウスの伝記的事項に関する詳細は、ある程度の批判的な視点をもって見極める必要があります。中世においてはセルウィウスの「生涯」が主要な資料として流布し、ドナトゥスのものは限定的な流通にとどまりました。

1.2. 出自と幼少期

プーブリウス・ウェルギリウス・マローは紀元前70年10月15日、マントヴァ近郊のアンデスという村で生まれました。生年はグナエウス・ポンペイウスとマルクス・リキニウス・クラッススが執政官を務めた年にあたります。当時、ガリア・キサルピナ(現在のイタリア北部)に属していたこの地域は、後にウェルギリウスの生涯中にイタリア半島本土に編入されました。

彼の家族については、一部の伝記資料が父は陶工であったと記す一方、多くはマギウスという役人の被雇用者であったとし、その娘と結婚したと伝えています。フォカスやプロブスの記述によれば、母の名はマギア・ポッラでした。ウェルギリウスの母方の家門名であるMagiusラテン語(マギウス)という珍しい名前と、これが「魔術師」を意味するmagusラテン語の属格形magiラテン語と混同されたことから、後にウェルギリウス自身が魔術師であったという中世の伝説が生まれた可能性が指摘されています。彼の父が養蜂などで資産を築いた裕福なエクィテス(騎士階級)の地主であったことを示唆する見解もあります。ウェルギリウスの氏族名であるVergiliusラテン語については、「能力によって光輝あるもの」を意味する大陸ケルト語の合成名詞に由来するという説があります。

アンデス村の正確な場所については議論があります。ダンテも受け入れた伝統的な説では、マントヴァから約3219 m (2 mile)(約3 km)南東に位置する現在のピエトーレ(Pietole)であるとされています。しかし、プロブスによる古代の伝記には、アンデスがマントヴァから30 Roman miles(約45 km)離れていたと記録されており、これに基づいてロバート・シーモア・コンウェイは、カルヴィザーノやカルペネードロが真の場所であると提唱しました。

ウェルギリウスの名前の綴りについては、4世紀または5世紀までには元のVergiliusラテン語がVirgiliusラテン語に変化し、この後者の綴りが近代ヨーロッパの言語に広まりました。しかし、15世紀には古典学者ポリツィアーノがVergiliusラテン語が元の綴りであることを示しました。今日では、英語圏ではVergil英語とVirgil英語の両方が許容されています。中世においてウェルギリウスが魔術師と結びつけられたことから、Virgiliusラテン語という綴りが「杖」を意味するuirgaラテン語を想起させ、あるいは「乙女」を意味するvirgoラテン語を連想させ、後者の場合は『牧歌』第4歌のキリスト教的解釈(メシア預言)に関連付けられる可能性も指摘されています。

1.3. 教育と青年期

ウェルギリウスは少年時代をクレモナで過ごし、15歳になった紀元前55年には成人のトーガを身につけたと伝えられています。これはルクレティウスが死去したまさにその日であったとされます。クレモナの後はメディオラーヌム(現在のミラノ)に移り、その後まもなくローマへと向かいました。

彼は当初、修辞学と法律の分野でのキャリアを考えましたが、後に詩作へと転向します。伝記作家はウェルギリウスの家系が質素なものであったと述べていますが、彼の教育に関する記述や成人のトーガを身につけた儀式の内容は、彼の父が実際には裕福な騎士階級の地主であったことを示唆しています。彼は背が高くがっしりした体格で、浅黒い肌と田舎者らしい容姿をしていたと言われています。生涯を通じて健康状態が悪く、頭痛や胃痛に悩まされ、時に吐血することもあったと伝わります。また、ウェルギリウスは極度に内気で引っ込み思案な性格であったとされ、学友からはその社交性のなさから「パルテニアス」(「乙女」の意)というあだ名で呼ばれていました。

ローマでの学業後、ウェルギリウスはネアポリスへと移り、エピクロス派の哲学者シロンのもとで学びました。エピクロス哲学の探求に興味を抱いた彼は、この地で人生の大部分を過ごすことになります。

彼の青年期は、共和政ローマ末期の激しい内乱の時代と重なります。紀元前63年にはガイウス・ユリウス・カエサルが最高神祇官に就任し、マルクス・トゥッリウス・キケロがカティリーナの陰謀を阻止しました。紀元前44年にカエサルが暗殺されると、マルクス・アントニウス、オクタウィアヌス(後のアウグストゥス帝)、マルクス・アエミリウス・レピドゥスによる第二次三頭政治が始まり、フィリッピの戦いでカエサル暗殺者らを破ったオクタウィアヌスは、退役兵への土地分配を行います。この際、ウェルギリウスがマントヴァに所有していた農園も収用され、一時的に失われたとされています。この土地収用の問題は、後に彼の初期作品『牧歌』に深く反映されることになります。

1.4. 初期文学活動

ウェルギリウスが若き日に創作したとされる小作品群は、『ウェルギリウス作品補遺』(Appendix Vergilianaラテン語)として後世にまとめられました。しかし、この「補遺」には、その真贋を巡って学術的な議論がある作品が多数含まれています。例えば、「カタレプトン」(「よしなしごと」の意)は14編の短い詩からなり、一部は真作である可能性が高いとされています。この作品によれば、ウェルギリウスはネアポリスでエピクロス派の哲学者シロンに師事していた頃に詩作を始めたとされます。また、「キュレクス」(「ブユ」の意)と題された短い物語詩も「補遺」に含まれていますが、これも真作であるかについては議論があります。しかし、この作品は1世紀にはすでにウェルギリウスの作とされていました。

彼の初期の重要な文学活動として特筆されるのが、詩集『牧歌』(Ecloguesラテン語)の執筆です。伝統的な伝記によれば、ウェルギリウスは紀元前42年頃に『牧歌』の執筆を開始し、紀元前39年から38年頃に出版されたとされていますが、これには異論もあります。当時のローマはユリウス・カエサル暗殺後の内乱期であり、特に紀元前42年のフィリッピの戦いで勝利したオクタウィアヌスは、退役兵への報償としてイタリア北部の都市から土地を収用しました。この中には、ウェルギリウスがマントヴァ近郊に所有していた農園も含まれていたと伝えられています。

伝統的な解釈では、家族の農園を失った経験と、それを詩的な「請願」として取り戻そうとする試みが『牧歌』執筆の動機であったと見なされてきました。しかし、現代の学者たちは、この解釈が『牧歌』の内容からの推測に過ぎず、明確な伝記的証拠に裏付けられていないと考えています。『牧歌』の第1歌や第9歌では、土地収用の非道義性が牧歌的な表現で劇的に描かれていますが、これらはむしろ当時の社会状況を反映した寓意として解釈されるべきであり、詩人自身の個人的な体験の直接的な描写とは断定できません。ウェルギリウスは、ガイウス・アシニウス・ポッリオやガイウス・コルネリウス・ガッルスといった当時の詩人たちとの交流を通じて、この社会問題を作品へと昇華させていったのです。

1.5. マエケナスの後援と主要作品の執筆

『牧歌』の出版後(おそらく紀元前37年以前)、ウェルギリウスはオクタウィアヌスの有能な側近であったガイウス・マエケナスの文人サークルに加わりました。マエケナスは、ローマの主要な家系の間でマルクス・アントニウスへの同情が高まるのを阻止するため、ローマの文人たちをオクタウィアヌス側に結集させようとしていました。このサークルで、ウェルギリウスはホラティウスや、後に『アエネーイス』の完成に貢献したルキウス・ウァリウス・ルフスなど、同時代の多くの著名な文人たちと親交を深めました。ホラティウスは自身の詩の中でウェルギリウスに度々言及し、彼を「我が魂の半分」と呼ぶほど深い友情を結んでいたことが知られています。

マエケナスの勧めにより(伝承による)、ウェルギリウスはその後数年間(おそらく紀元前37年から紀元前29年)をかけて、長編のダクテュロス・ヘクサメトロス詩『農耕詩』(Georgicsラテン語、ギリシア語で「大地を耕すことについて」の意)を執筆し、これをマエケナスに献呈しました。この作品は、内乱で疲弊したローマの農業復興を目指すアウグストゥス帝の政策を文学的に鼓舞するものでした。

彼の最高傑作となる叙事詩『アエネーイス』の執筆は、人生の最後の11年間(紀元前29年~紀元前19年)にわたって行われました。プロペルティウスによれば、この作品はアウグストゥス自身が依頼したものでした。アウグストゥスは、遠征先からもウェルギリウスに手紙を送り、作品の進捗を気にかけていたと伝えられています。ウェルギリウスは主にネアポリスで詩作に専念し、納得いくまで推敲を重ねました。内気な性格のため、友人からは「パルテニアス」(乙女)とあだ名されていました。

1.6. 死と埋葬

紀元前19年、ウェルギリウスは『アエネーイス』の改訂作業のためギリシアを旅しました。彼はアテナイでアウグストゥスと合流し、共に帰国の途につきましたが、メガラ近郊の町を訪れた際に熱病にかかりました。病によって衰弱した彼は、船でイタリアに渡った後、ブルンディシウム(現在のブリンディジ)で紀元前19年9月21日に死去しました。

ウェルギリウスは、完成していなかった『アエネーイス』の原稿を焼却してほしいと遺言していましたが、アウグストゥス帝はそれを認めず、彼の文学上の遺言執行人であったルキウス・ウァリウス・ルフスとプロティウス・トゥッカに対し、できるだけ編集の手を加えないまま出版するよう命じました。これにより『アエネーイス』は未完のまま世に出ることとなりました。

ウェルギリウスの遺体はネアポリスへと運ばれ、プテオリに向かう道沿いの丘に埋葬されました。彼の墓碑には、彼自身が作曲したとされる以下の墓碑銘が刻まれています。

われはマントゥアに生まれ、カラブリアで世を去った。今は

パルテノペに抱かれる - 牧場と農園と勇士を歌ったのちに。

この墓碑銘は「マンチュアが私を生み、カラブリアが私を連れ去った。今やパルテノペ(ネアポリス)が私を抱く。私は牧場、農場、そして指導者たちを歌った」という意味です。マルティアリスは、シリウス・イタリクスがこの地所を自身の領地に併合したと伝え、小プリニウスはシリウスが「ウェルギリウスの墓をあたかも神殿のように訪れた」と記しています。ナポリ近郊のピエディグロッタにある古ローマ時代のトンネル(grotta vecchiaイタリア語)の入り口には、現在「ウェルギリウスの墓」として知られる構造物があります。彼は生前から文学的賞賛と崇敬の対象でしたが、中世にはその名が奇跡的な力と結びつけられ、数世紀にわたり彼の墓は巡礼と崇拝の地となりました。19世紀にはグランドツアーの旅行者を魅了し、今日でも多くの訪問者が訪れます。

2. 主要作品

ウェルギリウスの文学的遺産の中核をなすのは、『牧歌』、『農耕詩』、そして『アエネーイス』という三つの代表作です。これらはそれぞれ異なる主題と形式を持ちながらも、彼の詩人としての才能と、ローマの時代精神を深く映し出しています。

2.1. 初期作品(『ウェルギリウス作品補遺』)

若きウェルギリウスが創作したとされる小作品群は、『ウェルギリウス作品補遺』(Appendix Vergilianaラテン語)として古代の注釈家によってまとめられました。このコレクションには、詩人の初期の教育や哲学的な関心を示す詩が含まれていますが、その多くは後世の学者によって偽作であると考えられています。

「補遺」に含まれる主要な作品としては、14編の短い詩からなる『カタレプトン』(「よしなしごと」の意)があります。これらの詩の一部は、真作である可能性が高いとされ、ウェルギリウスがナポリでエピクロス派の哲学者シロンのもとで詩作を始めた頃の様子を伝えています。もう一つの注目すべき作品は、短編物語詩『キュレクス』(「ブユ」の意)です。この詩は、1世紀には既にウェルギリウスの作とされていましたが、その真贋については現代でも学術的な議論が続いています。これらの初期作品は、後の大作に見られる詩人の萌芽的な才能と、多様なジャンルへの関心を示唆するものです。

2.2. 『牧歌』

『牧歌』(Ecloguesラテン語、または『ブコリカ』)は、ウェルギリウスの最初の主要作品であり、紀元前42年頃に執筆が始まり、紀元前39年から38年頃に出版されたとされています。この詩集は、ギリシアのヘレニズム詩人テオクリトスの牧歌に倣って構成された10編の詩からなり、いずれもダクテュロス・ヘクサメトロスの韻律で書かれています。

『牧歌』は伝統的な牧歌の主題を新たな視点で提示しています。第1歌と第9歌では、内乱後の土地収用とそのイタリアの田園地帯への影響が描かれています。これは、ウェルギリウス自身の農園が一時的に失われたという伝承と関連付けられてきましたが、現代の学者たちは、これを作品から読み取れる寓意的な解釈と、詩人自身の伝記的事実とを区別しています。第2歌と第3歌は牧歌的かつエロティックな内容で、同性愛や普遍的な愛の魅力を歌っています。

特に重要なのが第4歌であり、「メシア預言」とも呼ばれています。この歌は、ガイウス・アシニウス・ポッリオに献呈され、ある子供の誕生と関連付けて黄金時代の到来を歌っています。この子供が誰を指すのかについては、古代から現代に至るまで様々な議論があり、中世にはイエス・キリストの誕生を予言したものとしてキリスト教神学者に解釈され、ウェルギリウスが異教徒でありながら預言者的な存在として見なされる一因となりました。

ウェルギリウスは、『牧歌』において、ペロポネソス半島に実在するアルカディア地方を詩的な理想郷である「アルカディア」として確立しました。このアルカディアのイメージは、その後の西欧文学や視覚芸術に多大な影響を与え、理想化された牧歌的田園風景の象徴として定着しました。また、この作品は、ティトゥス・カルプルニウス・シクルスやマルクス・アウレリウス・オリュンピウス・ネメシアヌスなどの後続のラテン牧歌詩の発展の基礎を築きました。

2.3. 『農耕詩』

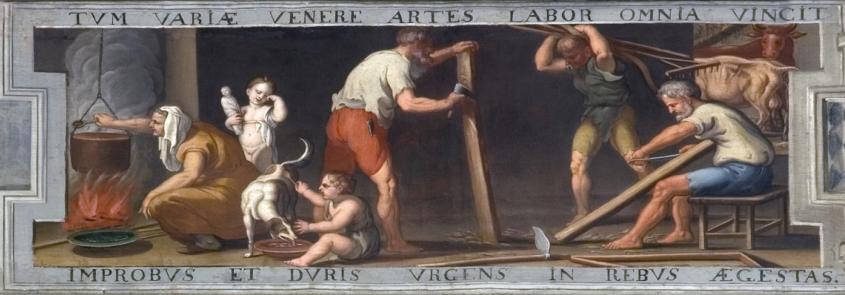

『農耕詩』(Georgicsラテン語)は、ウェルギリウスが『牧歌』の発表後、おそらく紀元前37年から紀元前29年頃にかけて執筆したとされる長編の教訓詩です。この作品は、オクタウィアヌスの腹心であったガイウス・マエケナスの奨励を受けて執筆されたとされており、マエケナスに献呈されました。

作品の表向きの主題は、農場の経営方法に関する教訓であり、作物の栽培、果樹の育成、家畜や馬の飼育、養蜂など、多岐にわたる農耕技術が詳細に語られています。ウェルギリウスは、このテーマに取り組むにあたり、ギリシアの詩人ヘーシオドスの『仕事と日々』や後期のヘレニズム詩人たちの教訓詩の伝統を踏襲しています。全体は4巻から構成され、それぞれが特定の主題に焦点を当てています。

- 第1巻:作物の栽培

- 第2巻:樹木の栽培

- 第3巻:家畜と馬

- 第4巻:養蜂とミツバチの特性

『農耕詩』には、第2巻の「イタリア賛歌」(Laus Italiaeラテン語)、第3巻冒頭の神殿の描写、そして第3巻末の疫病の描写など、よく知られた詩句が含まれています。第4巻の最後は、エピュリオン形式の長い神話物語で締めくくられています。ここでは、アリスタイオスによる養蜂術の発見の経緯と、オルペウスの冥界下りの物語が生き生きと描写されています。古代の学者であるセルウィウスは、このアリスタイオスに関する挿話が、元々はウェルギリウスの友人であった詩人ガイウス・コルネリウス・ガッルスを称える長大な部分であったが、アウグストゥスの要請により置き換えられたものではないかと推測しています。ガッルスは後にアウグストゥスの不興を買い、紀元前26年に自殺しています。

作品全体に流れる雰囲気は、楽観主義と悲観主義の間を揺れ動いており、詩人の真の意図を巡って批評家たちの間で活発な議論が交わされています。しかしながら、この作品は後世の教訓詩の基礎を築いたものとして高く評価されています。

2.4. 『アエネーイス』

『アエネーイス』は、ウェルギリウスの最高傑作であり、西洋文学史において最も重要な詩の一つとして広く認識されています。T・S・エリオットはこれを「全ヨーロッパの古典」と称しました。この作品は、トロイア戦争の英雄アエネーアースが、自らの運命を全うし、新たな都市の礎を築くために苦闘する物語を描いています。その目的は、子孫であるロームルスとレムスがローマ市を建国することにつながるイタリアへの到達です。

ローマ建国という壮大なテーマを扱ったこの叙事詩は、ホメーロスの『イーリアス』と『オデュッセイア』をモデルとしており、ウェルギリウスの文学的技術の集大成です。

2.4.1. 内容と構成

『アエネーイス』は、ダクテュロス・ヘクサメトロスの韻律で書かれた全12巻からなる叙事詩です。物語は、トロイアの陥落から逃れた戦士アエネーアースがイタリアへ旅立ち、イタリアの王子トゥルヌスとの戦いを経て、後にローマが誕生する都市の礎を築くまでの過程を年代記的に描いています。古代の注釈家は、ウェルギリウスが『アエネーイス』をホメーロスの詩に基づいて2つの主要な部分に分けていると指摘しています。最初の6巻は『オデュッセイア』を、後半の6巻は『イーリアス』をモデルにしていると見なされています。

- 前半(第1巻~第6巻):旅路**

「オデュッセイア的」部分とされる最初の6巻は、トロイアからイタリアへのアエネーアースの旅を描いています。

- 第1巻**: 女神ユーノーがアエネーアースの艦隊に対して嵐を巻き起こし、英雄は歴史的にローマの宿敵であったカルタゴの海岸に漂着します。カルタゴの女王ディードーはローマ人の祖先を歓迎し、神々の影響もあって彼に深く恋をします。

- 第2巻**: 晩餐の席で、アエネーアースはトロイアの略奪、妻の死、そして自らの脱出の物語をカルタゴの面々に語ります。

- 第3巻**: 引き続き、彼は新たな故郷を探して地中海を放浪した様子を語ります。

- 第4巻**: 神ユーピテルは滞在を続けるアエネーアースに新しい都市を建国するという彼の義務を思い出させます。アエネーアースはカルタゴを密かに去り、ディードーは自殺し、アエネーアースを呪い、カルタゴとローマの間の激しい戦争を象徴的に予見させます。

- 第5巻**: 1年前に亡くなった父アンキーセースのために葬送競技が開催されます。

- 第6巻**: イタリアのクーマエに到着したアエネーアースは、クーマエの巫女に相談し、彼女の導きで冥界へと降ります。冥界でアエネーアースは死んだアンキーセースと再会し、父は息子にローマの輝かしい未来と運命を予言します。

- 後半(第7巻~第12巻):戦争**

「イーリアス的」部分とされる後半の6巻は、イタリアでのアエネーアースとトゥルヌスの間の戦いを描いています。

- 第7巻**: 叙事詩はムーサへの呼びかけで始まり、アエネーアースのイタリア到着と、ラティヌス王の娘ラウィニアとの婚約が語られます。ラウィニアは既にルトゥリ族の王トゥルヌスと婚約していましたが、アレクトとラウィニアの母アマータによって戦争が引き起こされます。

- 第8巻**: アエネーアースは将来のローマの地を占めるエウアンデル王と同盟を結び、ローマの歴史が描かれた新しい武具と盾を与えられます。

- 第9巻**: ニススとエウリュアールスによるルトゥリ族への攻撃が記録されています。

- 第10巻**: エウアンデルの幼い息子パッラスの死が描かれます。

- 第11巻**: ウォルスキ族の女戦士カミラの死と、アエネーアースとトゥルヌスの一騎打ちで戦争を解決する決定が下されます。

- 第12巻**: 『アエネーイス』は、ラティヌスの都市の占領、アマータの死、そしてアエネーアースがトゥルヌスを打ち破り、慈悲を請う彼の願いを退けて殺す場面で終わります。最終巻は、トゥルヌスの魂が冥界へと逃げ去りながら嘆くイメージで締めくくられます。

2.4.2. 執筆と未完成

『アエネーイス』の執筆は、アウグストゥス帝の強い要請を受けて開始され、ウェルギリウスの人生の最後の11年間(紀元前29年~紀元前19年)にわたって続けられました。しかし、ウェルギリウスは完成を待たずに死去し、作品は未完のまま残されました。

彼は死の直前、ギリシアでの改訂作業中に病にかかり、故郷へ戻る途中で息を引き取ります。その際、ウェルギリウスは友人であるルキウス・ウァリウス・ルフスとプロティウス・トゥッカに対し、未完成の原稿を焼却してほしいという遺言を残しました。しかし、アウグストゥス帝は、この偉大な叙事詩が世に出ないことを惜しみ、ウェルギリウスの遺志に反して、できるだけ編集の手を加えないまま出版するよう命じました。その結果、現存する『アエネーイス』のテキストには、ウェルギリウスが本来修正するつもりだったであろう未完成の詩句や、韻律的に不完全な箇所がいくつか見られます。一部の学者は、ウェルギリウスが意図的にこれらの未完成の行を残し、劇的な効果を狙ったと主張することもあります。

『アエネーイス』は出版されるやいなや大きな成功を収めました。ウェルギリウスが第2、第4、第6巻をアウグストゥスに朗読した際、第6巻の特定の箇所(アウグストゥスの甥マルケッルスの死を悼む箇所)では、皇帝の妹小オクタウィアが気絶したと伝えられる有名な逸話があります。このエピソードの真偽はともかく、後の時代にはジャン=バティスト・ウィカルの絵画『アウグストゥス、オクタウィア、リウィアに『アエネーイス』を読み聞かせるウェルギリウス』など、多くの芸術作品の題材となりました。

3. 思想と文学的特徴

ウェルギリウスの作品は、彼の生きた時代の哲学的な潮流、特にエピクロス主義とストア主義の影響を強く受けています。彼の青年期にはエピクロス派の哲学者シロンのもとで学んでおり、この経験が彼の世界観に影響を与えたと考えられます。

また、彼の作品には、ローマの偉大さと運命に対する強い民族主義的視点が反映されています。『アエネーイス』は、ローマの起源を神話的に語り、その歴史的使命とアウグストゥス帝政の正当性を強調する目的を持って書かれました。予言が随所に散りばめられ、ローマの未来、アウグストゥスの功績、カルタゴ戦争などが描かれ、アエネーアースの盾にはアクティウムの海戦におけるアウグストゥスの勝利までもが描かれています。このことから、作品全体に強烈な目的論、すなわちクライマックスへ向かう推進力が感じられます。

文学的特徴としては、彼の詩作における優れた文体、韻律、そして叙事詩的技法が挙げられます。『牧歌』ではテオクリトスの影響を受けつつも、彼自身の体験と結びつけられた土地収用の悲劇や、理想郷としてのアルカディア像を確立しました。『農耕詩』ではヘーシオドスの教訓詩の伝統を踏まえながら、農耕と自然との共生を謳い上げました。そして『アエネーイス』では、ホメーロスの叙事詩を模範としつつも、悲劇や起源説話詩といった他のジャンルの要素を巧みに取り入れ、叙事詩というジャンルの領域を拡大しました。

ウェルギリウスの作品が示唆する社会的・倫理的メッセージは、現代に至るまで活発な議論の対象となっています。『アエネーイス』全体が、アウグストゥス体制への賛美として書かれたのか、あるいは政治的な批判や悲観主義を内包しているのかという点は、特に論争の的です。主人公アエネーアースの性格描写における矛盾も、研究の重要な焦点です。彼は「敬虔(piusラテン語)なアエネーアース」と称されながらも、物語の終盤ではトゥルヌスを容赦なく殺戮します。この「敬虔さ」と「冷酷さ」の共存は、特にベトナム戦争後のアメリカにおいて、平和主義的観点から批判的に分析され、ウェルギリウスが戦争の悲劇性や暴力の連鎖を問題提起しているのではないかという議論が提起されました。日本では岡道男が、読み手を「永遠のローマ」にふさわしい普遍的な人間性へと導くための演出であると解釈しています。ウェルギリウスは、こうした倫理的な問いを作品の中に織り込むことで、単なる国家叙事詩に留まらない深い洞察を後世に提供したのです。

4. 影響と評価

ウェルギリウスの作品は、その発表直後からラテン詩に革命をもたらし、後世の西洋文学、芸術、思想に計り知れない影響を与え、時代ごとにその評価や解釈は変化し、多くの論争を引き起こしてきました。

4.1. 古代から中世にかけて

ウェルギリウスの『牧歌』、『農耕詩』、そして特に『アエネーイス』は、出版されたその瞬間からラテン文学に革命をもたらしました。彼の作品は、古代ローマの学校教育における標準的なテキストとなり、すべての教養あるローマ人が精通するものでした。後代の詩人たちは、ウェルギリウスの作品にインターテクスト的な言及をすることで、自身の詩作に意味を生成しました。

アウグストゥス時代の詩人オウィディウスは、『アモレス』の冒頭数行で『アエネーイス』の冒頭をパロディ化し、『変身物語』第14巻におけるアエネーアース物語の要約(「ミニ・アエネーイス」と呼ばれる)は、ウェルギリウス以降の叙事詩ジャンルに対する特に重要な反応と見なされています。ルカヌスの叙事詩『ファルサリア』は、神話的な仕組みを排し、歴史的な出来事を扱い、ウェルギリウスの叙事詩的慣習から逸脱した反ウェルギリウス的叙事詩と見なされています。フラウィウス朝時代の詩人スタティウスは、12巻からなる叙事詩『テーバイド』において、ウェルギリウスの詩と密接に関わっています。彼は後書きで自身の詩に対し、「神聖な『アエネーイス』と競うのではなく、遠くからその足跡を追い、常に敬うべし」と忠告しています。シリウス・イタリクスはウェルギリウスの最も熱心な崇拝者の一人であり、彼の叙事詩『プニカ』のほぼすべての行でウェルギリウスを参照しています。シリウスはウェルギリウスの墓を購入し、詩人を崇拝していたことでも知られています。

ウェルギリウスは、その「メシア預言」とされる『第4歌』の内容(後にイエス・キリストの誕生を預言したものと広く解釈された)も一因となり、後世の古代において預言者的な魔術の能力を持つとみなされるようになりました。ウェルギリウスの詩を占いの一種として用いる「ソルテス・ウェルギリアナエ」の習慣は、ハドリアヌス帝の時代には既に見られ、中世まで続きました。同様に、マクロビウスは『サトゥルナーリア』の中で、ウェルギリウスの作品を人間知識と経験の具現化であるとし、ホメーロスに対するギリシアの概念を反映させています。ウェルギリウスは古代にも注釈家を得ました。4世紀の注釈家マウルス・セルウィウス・ホノラトゥスは、アエリウス・ドナトゥスの注釈に基づいて自身の作品を構築しました。セルウィウスの注釈はウェルギリウスの生涯、典拠、参照に関する多くの情報を提供しますが、現代の多くの学者はその品質のばらつきや単純化された解釈に不満を抱いています。

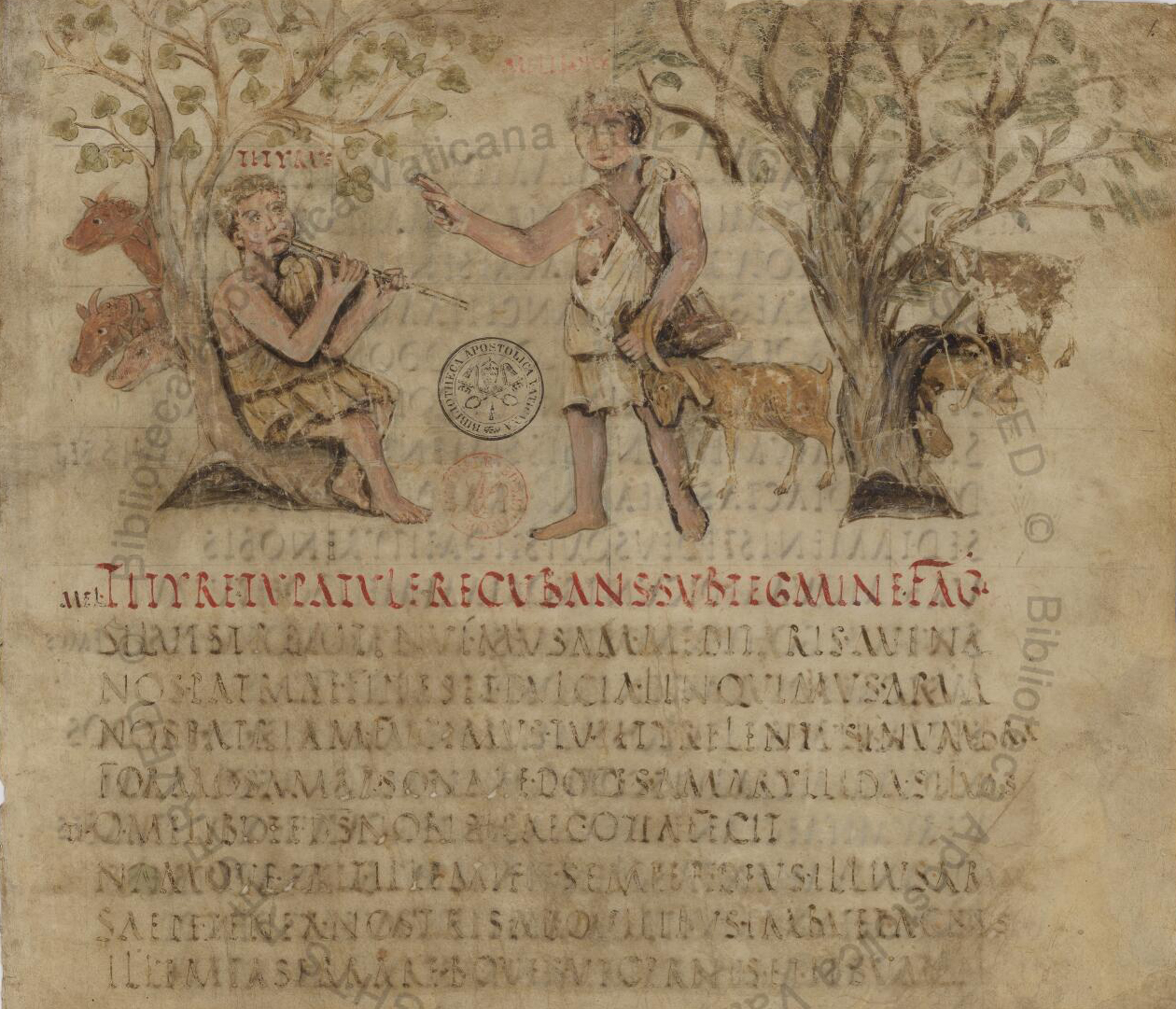

西ローマ帝国が崩壊する中でも、識字者はウェルギリウスが優れた詩人であることを認め続けていました。例えば、アウグスティヌスは、ディードーの死を読んで涙を流したと告白しています。現存するウェルギリウス作品の最もよく知られた写本には、『ウェルギリウス・アウグステウス写本』、『ウェルギリウス・ヴァティカヌス写本』、『ウェルギリウス・ロマヌス写本』といった後期古代のものが含まれます。

4.2. 魔術師伝説とキリスト教的解釈

中世ヨーロッパでは、ウェルギリウスは偉大な魔術師や預言者として認識されるようになり、様々な伝説が広まりました。少なくとも3世紀以降、キリスト教の思想家たちは、『牧歌』第4歌(黄金時代を到来させる少年の誕生を描写)をイエス・キリストの誕生の預言と解釈しました。その結果、ウェルギリウスは旧約聖書のヘブライの預言者たちと同様のレベルで、キリスト教を予告した人物と見なされるようになりました。関連して、ユダヤ百科事典は、中世のゴーレム伝説が、ウェルギリウスが動かない物体に命を吹き込むことができるという詩人の偽典的な力に関する伝説に触発された可能性があると主張しています。

早ければ2世紀には、ウェルギリウスの作品は魔術的な特性を持つと見なされ、占いに用いられました。「ソルテス・ウェルギリアナエ」(「ウェルギリウスの籤」)として知られるこの方法では、無作為に選ばれた詩句が質問への答えとして解釈されました。12世紀には、ナポリを中心にヨーロッパ全土に広まり、ウェルギリウスが偉大な魔術師であるという伝統が発展しました。ウェルギリウスと彼の魔術的な力に関する伝説は200年以上にわたり人気を博し、彼の著作そのものと同じくらい有名になったと言われています。中世ウェールズにおけるウェルギリウスの遺産は、彼のウェールズ語版の名前であるFferylltウェールズ語またはPherylltウェールズ語が、魔術師の一般用語となり、現代ウェールズ語の薬剤師を意味するfferyllyddウェールズ語という言葉にも残っています。

中世の物語には、女性の魅力が男性にもたらす破壊的な力の一例として、「籠の中のウェルギリウス」という伝説があります。この物語では、ウェルギリウスが皇帝の娘または愛人ルクレティアという美しい女性に恋をします。彼女は彼を弄び、夜に窓から下ろした大きな籠に入って家に忍び込む約束をします。しかし、彼が籠に入ると、彼女は籠を壁の半分までしか上げず、翌日まで彼をそこに閉じ込め、公衆の嘲笑の的としました。この物語は、ピュリスとアリストテレスの物語と類似しています。ルーカス・ファン・レイデンをはじめとする多くの芸術家がこの場面を描いています。

4.3. ルネサンスから近現代にかけて

ルネサンス期には、多くの作家がウェルギリウスに触発されて叙事詩を創作しました。エドマンド・スペンサーは自身を「英国のウェルギリウス」と呼び、『失楽園』は『アエネーイス』の影響を強く受けています。

ウェルギリウスが後世に与えた最も顕著な影響の一つは、ダンテ・アリギエーリの『神曲』における登場です。ダンテはウェルギリウスを『神曲』の主人公である自分自身の地獄と煉獄の案内役として登場させ、彼を「我が師、我が拠り所」と称え、自身の詩風がウェルギリウスから得たものであることを明言しています。ダンテはまた、『俗語論』の中で、ウェルギリウスをオウィディウス、ルカヌス、スタティウスと共に「規範的詩人」の一人として挙げています。

19世紀には、エクトル・ベルリオーズやヘルマン・ブロッホといった芸術家もウェルギリウスからインスピレーションを受け続けました。20世紀の詩人T・S・エリオットは、「古典とは何か?」と題した講演を始める際に、「いかなる定義に到達するにせよ、それがウェルギリウスを排除するものであってはならない」と断言し、ウェルギリウスが西欧文化における古典の中心的存在であることを強調しました。

4.4. 『アエネーイス』の批判的評価

『アエネーイス』については、多岐にわたる批判的評価がなされてきました。特に、詩全体のトーンが最終的に楽観的であるのか、それとも悲観的であり、アウグストゥス帝政に対して政治的に破壊的な意図を持つのか、という点は継続的な議論の的となっています。一部の批評家は、この詩を新しい帝政の祝典と見なす一方で、別の批評家は、内乱や征服の悲劇性、そして人間の苦悩を描くことで、体制への懐疑や批判を潜ませていると指摘します。ウェルギリウスがアウグストゥス帝政の象徴主義を巧みに用いていることは明らかであり、一部の学者はアウグストゥスと主人公アエネーアースの間に強い関連性を見出し、両者をローマの建設者と再建者として対比させています。

物語の主人公であるアエネーアースの人物像も、研究の大きな焦点の一つです。アエネーアースは、詩の冒頭では「敬虔(piusラテン語)なアエネーアース」として描かれ、自身の感情とローマ建国という予言された義務との間で絶えず揺れ動きます。しかし、物語の最終部、特に最後の敵であるトゥルヌスを無慈悲に殺戮する場面において、アエネーアースが感情的な自制心を失う描写は、多くの批評家によって指摘されています。この描写は、特にベトナム戦争後のアメリカにおいて、平和主義的観点から「敬虔で正しい」はずのアエネーアースがなぜそのような行為に及んだのかという疑問を投げかけ、暴力と戦争の倫理的な問題について再考を促すものとして解釈されるようになりました。この解釈を巡る議論は、現在も続いています。日本では岡道男が、読み手を「永遠のローマ」にふさわしい普遍的な人間性へと導くための演出であると解釈しています。ウェルギリウスは、こうした倫理的な問いを作品の中に織り込むことで、単なる国家叙事詩に留まらない深い洞察を後世に提供したのです。

5. 記念物

ウェルギリウスを称えるための物理的な記念物は、彼の生きた時代から現在に至るまで存在しています。最も有名なのは、イタリアのナポリにある彼の墓です。

「ウェルギリウスの墓」として知られる構造物は、ナポリの中心部から約3 km離れたピエディグロッタ地区、メルジェッリーナ港近くのポッツォーリへ向かう海岸沿いの道にある、古代ローマ時代のトンネル(grotta vecchiaイタリア語)の入口に位置しています。ウェルギリウスは生前から文学的賞賛と崇敬の対象でしたが、中世には彼の名が奇跡的な力と結びつけられ、数世紀にわたり彼の墓は巡礼と崇拝の地となりました。19世紀を通じて、この推定される墓はグランドツアーの旅行者を定期的に魅了し、今日でも観光客を引き寄せています。

彼の故郷であるマントヴァにも、ウェルギリウスを記念する像が建立されています。これらの記念物は、彼が西欧文化に与えた計り知れない影響と、時代を超えて彼がいかに崇敬されてきたかを物語っています。

6. 日本語訳

ウェルギリウスの主要作品は、長年にわたり複数の翻訳者によって日本語に訳され、出版されてきました。

6.1. 牧歌・農耕歌

- 八木橋正雄訳、『牧歌・農耕歌』 横浜、1980年。

- 河津千代訳、『牧歌・農耕詩』 未來社、1994年。

- 小川正廣訳、『牧歌/農耕詩』 京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2004年。

6.2. アエネーイス

- 田中秀央・木村満三訳、『アェネーイス』 岩波書店〈岩波文庫〉上・下、1940年。

- 復刻版『アエネーイス』 田中秀央・木村満三訳、一穂社〈名著/古典籍文庫〉上・下、2006年。

- 泉井久之助訳、『アエネーイス』 岩波文庫(上・下)、初版1976年 - 度々復刊。

- 元版『アエネーイス』 筑摩書房〈世界古典文学全集21〉、初版1965年、復刊2005年ほか。

- 小野塚友吉訳、『「アエネーイス」 ローマ建国神話』 風濤社、2000年。

- 岡道男・高橋宏幸訳、『アエネーイス』 京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2001年。

- 杉本正俊訳、『アエネーイス』 新評論、2013年。

7. 関連文献

ウェルギリウスとその作品に関する主要な研究書・論文を以下に示します。

- 秀村欣二・久保正彰・荒井献編『古典古代における伝承と伝記』 岩波書店、1975年。

- 中山恒夫「ローマにおける詩と真実 ウェルギリウスのアエネアス像」。

- 小川正廣『ウェルギリウス研究 ローマ詩人の創造』 京都大学学術出版会、1994年。

- 小川正廣『ウェルギリウス「アエネーイス」 神話が語るヨーロッパ世界の原点』 岩波書店〈書物誕生〉、2009年。

- 筒井賢治「ウェルギリウス『アエネーイス』結びの問題--和解か復讐か (特集 成城大学における西洋古典学研究)」『成城文藝』第185号、成城大学文芸学部、2004年。

- 野村圭介「『牧歌』 Bucolica 管見 -その1- O anima cortese mantoana やさしきマントヴァの魂よ-ダンテ」『文化論集』第30巻、早稲田商学同攻会、2007年。

- 砂田徹『共和政ローマの内乱とイタリア統合 退役兵植民への地方都市の対応』 北海道大学出版会、2018年。

- T. R. S. Broughton. The Magistrates of the Roman Republic Vol.2. American Philological Association, 1952.

- Don Fowler. "Virgil (Publius Vergilius Maro)". The Oxford Classical Dictionary, 3rd ed. Oxford University Press, 1996, pp. 1602-1606.

- Conway, R. S. "Where Was Vergil's Farm?". Bulletin of the John Rylands Library, vol. 7, no. 2, 1923, pp. 184-210.

- Conway, R. S. "Further Considerations on the Site of Vergil's Farm". The Classical Quarterly, vol. 25, no. 2, 1931, pp. 65-76.

- Rand, Edward Kennard. In Quest of Virgil's Birthplace. Harvard University Press, 1930.

- Ziolkowski, Jan M., and Putnam, Michael C. J., eds. The Virgilian Tradition: The First Fifteen Hundred Years. Yale University Press, 2008.

8. 外部リンク

- 作品

- ラテン語および英語: [https://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=P.+Vergilius+Maro Perseus/Tufts: P. Vergilius Maro]. Viewer allows switching between Latin and English and includes numerous extra notes and links. Not downloadable.

- ラテン語原文:

- [https://www.gutenberg.org/etext/229 The Bucolics and Eclogues (Latin)], [https://www.gutenberg.org/etext/231 Georgics (Latin)], [https://www.gutenberg.org/etext/227 The Aeneid (Latin)] (plain text)

- [http://www.thelatinlibrary.com/verg.html Latin Library: P. Vergilivs Maro]

- [http://www.hhhh.org/perseant/libellus/texts HHHH Associates: Libellus]

- [ftp://ftp.u.washington.edu/public/libellus/texts/vergil HHHH Associates: Libellus: Vergil: TeX versions]

- John Dryden and J. B. Greenough による英訳:

- [https://www.gutenberg.org/etext/230 The Bucolics and Eclogues (English)], [https://www.gutenberg.org/etext/232 Georgics (English)], [https://www.gutenberg.org/etext/228 The Aeneid (English)] (plain text)

- The Internet Classics Archive: [http://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.html The Eclogues],[http://classics.mit.edu/Virgil/georgics.html The Georgics], [http://classics.mit.edu/Virgil/aeneid.html The Aeneid]

- [http://www.sacred-texts.com/cla/virgil/index.htm Sacred Texts: Classics: The Works of Virgil]

- フランス語訳: Bibliotheca Classica Selecta: [http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/buc/bucgen.html Bucoliques], [http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/georg/georgi.html Georgiques], [http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/VirgIntro.html L'Énéide louvaniste]

- イタリア語訳: [http://www.forumromanum.org/literature/aeneid_ital.html Virgilio Eneide, Trad. di Annibal Caro]

- Appendix Vergiliana

- [http://www.forumromanum.org/literature/appendix_vergilianax.html Corpus Scriptorum Latinorum: ラテン語作品およびその英訳へのリンク集]

- [http://virgil.org/appendix Appendix Vergiliana: Joseph J. Mooneyによる「ウェルギリウス小作品集」(英訳)]。 (伝ウェルギリウスの詩作品7編)

- 伝記

- [http://www.fordham.edu/halsall/pwh/suet-vergil.html スエトニウス「ウェルギリウスの生涯」] (英訳)

- [http://www.forumromanum.org/literature/donatus_vita.html Vita Vergiliana] (アエリウス・ドナトゥス『ウェルギリウスの生涯』ラテン語原本)

- [http://www.virgil.org/vitae/a-donatus.htm Virgil.org: David Wilson-Okamuraによるアエリウス・ドナトゥス『ウェルギリウスの生涯』の英訳]

- [https://www.gutenberg.org/etext/10960 Vergil--A Biography] Tenney Frankによる伝記

- コメンタリー

- [http://www.virgil.org/bibliography ウェルギリウスの伝記集。]

- [http://www.virgilmurder.org Virgilmurder] (Jean-Yves Maleuvre のウェブサイト。ウェルギリウスがアウグストゥスに殺害されたと主張)

- その他

- [https://kotobank.jp/word/ウェルギリウス ウェルギリウス] - コトバンク