1. 生涯

シリマヴォ・バンダラナイケの幼少期から結婚までの人生は、スリランカの伝統的な貴族階級の家庭に生まれ育ち、社会活動に携わりながら、後の政治キャリアの基盤を築いた。

1.1. 出生と家族

バンダラナイケは、1916年4月17日にイギリス領セイロンのラトゥナプラにある叔母の邸宅エラワラ・ワラワで、シリマ・ラトワッテとして生まれた。

彼女の母はロザリンド・ヒルダ・マハワラテンネ・クマリハミーで、非公式のアーユルヴェーダ医師であった。父はバーンズ・ラトワッテという地方の首長で政治家であった。彼女の母方の祖父マハワラテンネは、そして後に彼女の父も、バランゴダの首長であるラテ・マハトマヤを務めた。彼女の父方の家系は、キャンディ王国の首長であったラダラ・ラトワッテ家の一員であった。彼女の父方の親戚には、キャンディ出身者として初めてイギリスのナイト爵位を受けたジャヤティラカ・クダ・ラトワッテ卿や、シンハラ人の君主に仕えた廷臣たちがいた。これらの廷臣の一人であるマタレのディサワ、ラトワッテは、1815年のキャンディアン条約の署名者の一人であった。

シリマは6人兄弟の長女であった。彼女にはバーンズ・ジュニア、シーヴァリ、マッキー、クリフォードという4人の兄弟と、後にセイロン陸軍中央司令部の創設者であるエドワード・ジェームズ・ディヴィトタウェラ大佐と結婚したパトリシアという姉妹がいた。家族はシリマの母方の祖父マハワラテンネのワラワ(植民地時代の荘園)に住み、後にバランゴダにある自分たちのワラワに移り住んだ。幼い頃からシリマは祖父の膨大な文学的・科学的著作の蔵書にアクセスできた。

1.2. 教育

彼女はまずバランゴダの私立幼稚園に通い、1923年には一時的にラトゥナプラのファーガソン高校の初等科に移り、その後コロンボの聖ブリジット修道院の寄宿学校に送られた。彼女の教育はカトリック系の学校制度で行われたが、シリマは生涯を通じて仏教徒であり続け、英語とシンハラ語の両方に堪能であった。

1.3. 社会活動

19歳で学業を終えた後、シリマ・ラトワッテは社会活動に携わるようになった。ジャングルの村々に食料や医薬品を配布し、診療所を組織し、農村部の女性たちの生活水準を向上させるための農村産業の創設を支援した。彼女は社会奉仕連盟の会計を務め、1940年までその職にあった。

2. 結婚と家庭

バンダラナイケの人生は、夫ソロモン・バンダラナイケとの結婚と、その後の家族形成によって大きく形作られた。

2.1. ソロモン・バンダラナイケとの結婚

その後6年間、彼女は両親と共に暮らし、両親が彼女の結婚を取り決めた。親戚とセイロンの有力者の息子という2人の求婚者を断った後、ラトワッテの両親は、当時セイロン国務院の地方行政大臣であったオックスフォード大学出身の弁護士から政治家に転身したソロモン・ウェスト・リッジウェイ・ディアス・バンダラナイケ(S.W.R.D.バンダラナイケ)との縁談を仲介者から持ちかけられた。当初、S.W.R.D.バンダラナイケは「受け入れられる」家柄とは見なされていなかった。ラトワッテ家は伝統的な王室に仕えてきた貴族のキャンディアン家系であったのに対し、バンダラナイケ家は植民地支配者に何世紀にもわたって仕えてきた低地出身の富裕な家系であったためである。占星術師は彼らのホロスコープが適合すると報告し、両家を結合することの利点が検討され、ラトワッテ家から承認が得られた。以前に会ったことがあったこのカップルは、この選択に同意した。

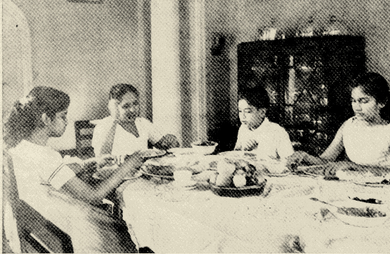

1940年10月2日、ラトワッテとバンダラナイケはマハウェラテンネ・ワラワで結婚した。この結婚は、その豪華さから報道機関によって「世紀の結婚式」と称された。新婚夫婦はコロンボのギルフォード・クレセントにあるライオネル・ウェントから借りていた「ウェントワース」に引っ越した。娘のスネトラ・バンダラナイケ(1943年)とチャンドリカ・クマーラトゥンガ(1945年)は「ウェントワース」で生まれ、家族は1946年までそこに住んでいた。その後、S.W.R.D.の父がコロンボのロズミード・プレイスにある「ティンタジェル・コロンボ」として知られる邸宅を彼らに買い与えた。この時点から、家族は一年のうち一部を「ティンタジェル」で、残りをS.W.R.D.の先祖代々の荘園であるホラゴラ・ワラワで過ごした。

2.2. 子女

息子のアヌラ・バンダラナイケは1949年に「ティンタジェル」で生まれた。その後20年間、シリマ・バンダラナイケはほとんどの時間を家族の養育と、夫の多くの政治的な知人をもてなすことに費やした。

バンダラナイケの3人の子供たちは皆、海外で教育を受けた。スネトラはオックスフォード大学で、チャンドリカはパリ大学で、アヌラはロンドン大学で学んだ。彼らは皆、後にスリランカに戻り、政府に仕えることになった。

3. 政界進出

夫の暗殺という悲劇を経て、バンダラナイケは政界に足を踏み入れ、スリランカ自由党の党首としてその後のスリランカ政治を牽引する存在となった。

3.1. 夫の暗殺と政界進出

1941年、バンダラナイケは国内最大の女性ボランティア団体である「ランカ・マヒラ・サミティ」(ランカ女性協会)に加わった。彼女は農村部の女性のエンパワーメントと災害救援のためにマヒラ・サミティが始めた多くの社会プロジェクトに参加した。彼女の最初のプロジェクトの一つは、食料生産の不足に対応するための農業プログラムであった。組織の書記としての最初の職務は、農業専門家と会って米作の収量を増やすための新しい方法を開発することであった。時が経つにつれて、バンダラナイケはマヒラ・サミティの会計、副会長、そして最終的には会長を務め、女子教育、女性の政治的権利、家族計画の問題に焦点を当てた。彼女はまた、全セイロン仏教女性協会、癌協会、セイロン結核予防全国協会、看護師福祉協会の会員でもあった。

バンダラナイケはしばしばS.W.R.D.の国内外の公式旅行に同行した。1942年のイースターサンデー襲撃中にアンゴダの精神病院が日本軍によって爆撃され、多くの死者が出た後、彼女と夫は共に現場にいた。1947年にセイロンが自治権を獲得するにつれて、S.W.R.D.はナショナリスト運動にさらに積極的に関与するようになった。彼はアッタナガラ選挙区からセイロン庶民院に立候補し、当選した。彼は保健大臣に任命され、下院のリーダーを務めたが、統一国民党の内部の仕組みと政策にますます不満を抱くようになった。彼はバンダラナイケに政治的な話題に深入りすることを勧めず、同僚の前では彼女を軽視する傾向があったが、S.W.R.D.は彼女の判断力を尊重するようになった。

1951年、彼女は夫を説得して統一国民党を辞任させ、スリランカ自由党(自由党、SLFP)を設立させた。バンダラナイケは、S.W.R.D.が全国を回って支持を集める間、1952年のセイロン議会選挙でS.W.R.D.の選挙区であるアッタナガラで選挙運動を行った。自由党はその選挙で9議席しか獲得できなかったが、S.W.R.D.は議会に当選し、野党指導者となった。

1956年にジョン・コテラワラ首相によって新たな選挙が実施されると、S.W.R.D.は好機を感じ、マハジャナ・エクサト・ペラムナ(MEP)という広範な4党連合を結成して1956年の選挙に臨んだ。バンダラナイケは再び夫のためにアッタナガラ、故郷のバランゴダ、そしてラトゥナプラで自由党のために選挙運動を行った。マハジャナ・エクサト・ペラムナは地滑り的な勝利を収め、S.W.R.D.は首相に就任した。

1957年のマレーシア独立記念日への国賓訪問中、バンダラナイケの父が心臓発作で重篤な状態であるとの知らせを受け、夫妻は滞在を切り上げざるを得なかった。帰国から2週間後、彼女の父は死去した。

1959年9月25日の朝、バンダラナイケはロズミード・プレイスの自宅にいた。その時、S.W.R.D.バンダラナイケは、伝統医学への支援が不足していると信じて不満を抱いた仏教僧によって複数回銃撃された。バンダラナイケは夫に付き添って病院へ向かったが、翌日、彼は負傷がもとで死亡した。

ウィジェヤナンダ・ダハナヤケ暫定政権下で続いた政治的混乱の中で、多くの閣僚が解任され、一部は暗殺の容疑で逮捕・裁判にかけられた。S.W.R.D.の影響力が失われたことでマハジャナ・エクサト・ペラムナ連合は崩壊し、アッタナガラ選挙区の議席を埋めるために1960年3月に選挙が実施されることになった。バンダラナイケはしぶしぶ無所属候補として立候補することに同意したが、選挙が実施される前に議会が解散され、彼女はその議席に立候補しないことを決めた。1960年3月に選挙が実施されると、統一国民党はスリランカ自由党に対して4議席の差で勝利した。新首相のダッドリー・セーナーナーヤカは1ヶ月以内に不信任決議によって敗北し、1960年7月に2度目の総選挙が実施されることになった。

3.2. スリランカ自由党党首

1960年5月、バンダラナイケは、7月の選挙に立候補するかどうかまだ決めていなかったにもかかわらず、自由党の執行委員会によって満場一致で党首に選出された。共産主義者やトロツキー主義者との旧党関係を否定し、6月初旬までに彼女は夫の政策を継続することを公約して選挙運動を行った。特に、共和国の樹立、シンハラ語を国の公用語とする法律の制定、そして仏教の優位性を認めつつ、インド・タミル人が独自の言語とヒンドゥー教の信仰を使用することを容認するというものであった。

何世紀にもわたって国内にタミル系住民が存在していたが、プランテーション労働者としてイギリス当局によってインドからセイロンに連れてこられたタミル系住民が多数を占めていた。多くのセイロン人は、彼らが何世代にもわたってセイロンに住んでいたにもかかわらず、一時的な移民と見なしていた。セイロンの独立に伴い、1948年のセイロン市民権法はこれらのインド系タミル人を市民権から排除し、無国籍とした。S.W.R.D.の無国籍タミル人に対する政策は穏健であり、一部に市民権を与え、生産的な労働者が滞在することを許可した。彼の後継者であるダッドリー・セーナーナーヤカは、この住民の強制送還を最初に勧告した人物であった。バンダラナイケは全国を回り、感情的な演説を行い、亡き夫の政策を継続することを誓うたびに涙を流すことが多かった。彼女の行動は、対立者から「泣き濡れた未亡人」というあだ名をつけられた。

4. 初代首相就任 (1960-1965)

バンダラナイケは世界初の女性首相として歴史に名を刻み、その最初の任期中に大胆な国有化政策やシンハラ語公用語化を推進し、非同盟外交を主導したが、国内では経済的・民族的課題に直面した。

4.1. 世界初の女性首相就任

1960年7月21日、スリランカ自由党の地滑り的な勝利を受けて、バンダラナイケは世界初の女性首相として、また国防・外務大臣として宣誓就任した。彼女は当時、選出された国会議員ではなかったが、議会で多数を占める党の党首であったため、憲法は首相として職務を継続するためには3ヶ月以内に国会議員になることを義務付けていた。彼女のために、マナメルドゥラ・ピヤダサ・デ・ゾイサが上院の議席を辞任した。1960年8月5日、オリバー・グナティレカ総督はバンダラナイケをセイロン上院(議会の上院)に任命した。

当初、彼女は国が直面する問題に対処するのに苦労し、閣僚であり甥であるフェリックス・ディアス・バンダラナイケに頼っていた。対立者たちは彼女の「キッチン・キャビネット」について軽蔑的なコメントをした。彼女は在任中も同様の性差別に直面し続けた。

4.2. 主要政策と改革

夫の主要経済部門の国有化政策をさらに進めるため、バンダラナイケは官民株主による企業を設立し、7つの新聞社を支配下に置いた。彼女は銀行、外国貿易、保険、そして石油産業を国有化した。セイロン銀行を接収し、新たに設立された人民銀行の支店を設立することで、バンダラナイケはこれまで銀行施設がなかったコミュニティにサービスを提供し、地域経済の発展を促進することを目指した。

1960年12月、バンダラナイケは国庫補助を受けていたすべての教区学校を国有化した。これにより、彼女は経済的・政治的エリートのメンバーであったカトリック少数派の影響力を抑制し、仏教徒グループの影響力を拡大した。

1961年1月、バンダラナイケは英語に代わってシンハラ語を公用語とする法律を施行した。この措置は、200万人以上のタミル語話者の間で広範な不満を引き起こした。連邦党のメンバーに促され、タミル語が多数を占める州で市民的不服従運動が始まった。バンダラナイケはこれに対し、非常事態宣言を発令し、平和を回復するために軍隊を派遣した。

1961年から、労働組合は高インフレと税金に抗議して一連のストライキを開始した。そのようなストライキの一つが交通システムを麻痺させ、バンダラナイケは交通委員会を国有化する動機となった。

4.3. 社会・民族問題

1962年1月、既成エリート(主に右派の西洋化された都市部のキリスト教徒、これには多くのバーガー人やタミル人が含まれる)と、台頭する土着のエリート(主に左派のシンハラ語を話す仏教徒)の間で対立が勃発した。バンダラナイケの政策による変化は、アングロファイル的な階級制度、権力構造、統治からの即時的な転換を生み出し、公務員、軍隊、警察の将校団の構成に大きな影響を与えた。

4.4. 国内外の政治

1962年、一部の軍将校はクーデター未遂事件を企てた。これにはバンダラナイケと彼女の閣僚を陸軍司令部に拘束する計画が含まれていた。警察官のスタンリー・セーナーナーヤカがクーデター指導部の信頼を得た際、彼の義父であるパトリック・デ・シルバ・クララトネは警察長官に情報を伝えた。フェリックス・ディアス・バンダラナイケと刑事捜査局(CID)のメンバーは、すぐにすべての軍司令官と下級将校を「テンプル・ツリーズ」での緊急会議に招集し、軍関係者を尋問して陰謀を暴いた。

クーデターは始まる前に中止されたため、24人の陰謀容疑者の裁判は長く複雑なものとなった。陰謀者の有罪判決を助けるために、伝聞証拠の考慮を認める遡及的な「1962年刑事法特別規定法」が可決された。総督オリバー・グナティレカに対する噂が流れたが、彼に対する実際の証拠はなく、したがって彼を起訴する手段もなかった。彼は「解任されることも辞任することもしなかった」。彼は後任が決まり次第、関与が疑われる件について質問に答えることに同意した。2月、バンダラナイケの叔父であるウィリアム・ゴパッラワが総督に任命された。グナティレカは空港まで護送され、セイロンを離れ、自主的な亡命生活に入った。

東西の利害のバランスを取り、中立性を維持するために、バンダラナイケは中国との関係を強化し、イスラエルとの関係を断ち切った。彼女はインドとロシアの両方との良好な関係を維持しつつ、紅茶の輸出を通じてイギリスの利害とのつながりを保ち、世界銀行との連携を支持した。南アフリカのアパルトヘイト政策を非難し、バンダラナイケは他のアフリカ諸国に大使を任命し、関係を築こうとした。1961年、彼女はロンドンでの英連邦首相会議とベオグラードでの非同盟運動第1回首脳会議の両方に出席し、スリランカを非同盟運動の創設メンバーの一つとした。

1962年の中印国境紛争が中印戦争に発展した後、彼女はインドと中国の間の緊張緩和において重要な役割を果たした。同年11月と12月、バンダラナイケはコロンボでビルマ、カンボジア、セイロン、ガーナ、アラブ連合共和国の代表団との会議を招集し、紛争について議論した。その後、彼女はガーナのコフィ・オフォリ=アッタ司法大臣と共にインドと北京へ渡航し、和平交渉を試みた。1963年1月、バンダラナイケとオロフィ=アッタはニューデリーで報われた。インドのジャワハルラール・ネルー首相が、バンダラナイケが提唱した和解案をインド議会で勧告する動議を提出することに同意したのである。

国内では、困難が増大していた。海外での成功にもかかわらず、バンダラナイケは中国との関係と経済発展政策の欠如を批判された。政府のシンハラ語を話すセイロン仏教徒への明白な優遇措置を巡る緊張は依然として高かった。インフレによって悪化した輸入超過は、中流階級および下層階級の市民の購買力に影響を与えていた。年中に行われた補欠選挙では、バンダラナイケは多数を維持したものの、統一国民党が議席を増やし、彼女の支持が低下していることを示した。

緊縮財政措置、特に主要な食料である米の十分な輸入ができなかったことが、フェリックス・ディアス・バンダラナイケ大臣の辞任を引き起こした。他の閣僚は、セイロン石油公社の設立後に勢力を増したソ連との貿易提携への傾倒を食い止めるために再配置された。石油公社は1961年に設立され、中東からの石油輸入に課せられていた独占的な価格設定を回避し、セイロンがアラブ連合共和国とソ連から石油を輸入できるようにした。西側石油企業の貯蔵施設の一部は補償協定の下で接収されたが、不払いを巡る紛争が続き、1963年2月には米国からの対外援助が停止された。援助停止への反応として、議会は「セイロン石油公社改正法」を可決し、1964年1月から国内のほとんどの石油製品の流通、輸出入、販売、供給をすべて国有化した。

1964年には、バンダラナイケ政権は独立したセイロン公務員制度を廃止し、政府の影響下に置かれるスリランカ行政サービスに置き換えた。1963年末にスリランカ共産党、マハジャナ・エクサト・ペラムナ(革命的社会主義者)、ランカ・サマ・サマジャ党(トロツキー主義者)の各党による統一左翼戦線連合が結成されると、バンダラナイケは彼らの支持を得ようと左傾化した。1964年2月、中国の周恩来首相がセイロンのバンダラナイケを訪問し、援助、米と織物の贈呈、貿易拡大の議論が行われた。両者はまた、中印国境紛争と核軍縮についても議論した。バンダラナイケが最近東ドイツを正式に承認したことで、西ドイツからの援助が停止され、保険業界の国有化がオーストラリア、イギリス、カナダとの関係に影響を与えていたため、中国との関係は魅力的であった。

第2回非同盟会議の準備として、バンダラナイケは1964年3月にコロンボでヨシップ・ブロズ・チトー大統領とガマール・アブドゥル=ナーセル大統領を招いたが、国内の継続的な混乱により、議会会期を7月まで中断せざるを得なかった。その間、彼女は統一左翼戦線と連立を組み、わずか3議席差ではあったが、多数派を確保することができた。

1964年9月、バンダラナイケはインドに代表団を率いて、セイロンに居住する97万5000人の無国籍タミル人の本国送還について話し合った。インドのラール・バハドゥール・シャーストリー首相と共に、彼女はシリマヴォ=シャーストリー協定の条件を詰めた。これは両国の外交政策にとって画期的な合意であった。この協定の下、セイロンはタミル人30万人とその子孫に市民権を付与し、インドは無国籍タミル人52万5000人を本国送還することになった。義務を果たすために割り当てられた15年間で、両当事者は残りの15万人に関する条件を交渉することに合意した。10月、バンダラナイケはカイロで開催された非同盟会議に出席し、共同主催した。

1964年12月、彼女の統一戦線政府は、国内の新聞を国有化しようとする「新聞買収法案」を提出した。野党とバンダラナイケの批判者たちは、この動きは自由な報道を封じ込め、彼女の主要な批判者である新聞王エスモンド・ウィクラマシンハ率いるレイクハウス・グループを攻撃するためのものだと主張した。ウィクラマシンハは報道の自由を守るために彼女を失脚させる運動で応じた。1964年12月3日、かつてS.W.R.D.バンダラナイケの副官であったC・P・デ・シルバは、13人のSLFP議員を率いて新聞買収法案を理由に野党に寝返った。シリマ・バンダラナイケ政府は施政方針演説で1票差で敗北し、1965年3月に総選挙が実施されることになった。彼女の政治連合は1965年の選挙で敗北し、首相としての最初の任期を終えた。

5. 野党指導者時代 (1965-1970)

1965年の選挙での敗北後、バンダラナイケは野党指導者として活動し、党勢回復に努めるとともに、政府の政策に対する批判を展開した。

5.1. 国会での活動

1965年の選挙で、バンダラナイケはアッタナガラ選挙区からセイロン庶民院の議席を獲得した。彼女の党が41議席を獲得したことで、彼女は野党指導者となり、このポストを保持した史上初の女性となった。ダッドリー・セーナーナーヤカは1965年3月25日に首相に宣誓就任した。

その後まもなく、バンダラナイケが在任中に自動車の形で賄賂を受け取ったとの疑惑が浮上し、彼女の国会議員としての地位が問われた。調査委員会が設置され、後に彼女は容疑を晴らされた。

5.2. 党勢回復と野党活動

野党での5年間、彼女は左翼政党との同盟を維持した。1966年11月から1967年4月にかけて行われた7つの補欠選挙のうち、6つはバンダラナイケの指導下にある野党が勝利した。継続的なインフレ、貿易不均衡、失業、そして期待された対外援助の不発が広範な不満につながった。これは、週ごとの米の支給量を減らすという緊縮財政措置によってさらに煽られた。1969年までに、バンダラナイケは政権復帰に向けて積極的に選挙運動を行っていた。他の公約の中でも、彼女は各世帯に2合の米を支給すること、外国銀行と輸出入産業を国有化すること、企業と政府の腐敗を監視するための監視団体を設立すること、そして「帝国主義」パートナーから離れる外交政策に戻ること、そして新憲法を起草する任務を負う憲法制定議会を開催することを約束した。

6. 第2期首相就任 (1970-1977)

1970年に再び首相に就任したバンダラナイケは、新憲法の制定や大規模な土地改革を推進したが、石油危機による経済的困難や民族問題の激化に直面した。

6.1. 再登板と憲法改正

バンダラナイケは、スリランカ共産党、ランカ・サマ・サマジャ党、そして彼女自身のスリランカ自由党による統一戦線連合が1970年5月の総選挙で大勝した後、政権を奪還した。7月までに、彼女はイギリスが起草した憲法をセイロン人が起草したものに置き換えるための憲法制定議会を招集した。彼女は、政府省庁の常任秘書官がそれぞれの部門の専門知識を持つことを義務付ける政策を導入した。例えば、住宅省に勤務する者は訓練を受けた技術者でなければならず、保健省に勤務する者は医師でなければならなかった。すべての政府職員は労働者評議会に参加することが許可され、地方レベルでは、彼女は人民委員会を設立し、広範な住民が政府行政に意見を述べられるようにした。これらの変更は、国の機関からイギリス帝国の植民地的な要素と外国の影響を排除することを意図していた。

1972年5月、セイロン自治領は、新憲法が批准された後、スリランカ共和国に置き換えられた。国は英連邦王国内に留まったが、エリザベス2世はもはやその主権者とは認められなかった。新憲法の条項に基づき、1971年から停止されていた上院は正式に廃止され、行政、司法、立法権を一つの権限に統合した新しい国民国家議会が創設された。

憲法は仏教の優位性を認めたが、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教、イスラム教には平等な保護を保証した。それは権利章典を提供せず、シンハラ語を唯一の公用語と認め、「連邦主義の要素」を含まなかった。新憲法はまた、バンダラナイケの任期を2年間延長し、首相の義務的な5年間の任期を共和国の創設と一致させた。これらの制限は、独裁的支配に不安を感じる人々やタミル語を話す人々など、さまざまな層の住民に懸念を引き起こした。その月のうちに、不満はエスカレートし、前年の反乱軍を扱うための別個の法廷を設立する司法委員会法案の可決につながった。法廷に反対する人々は、それが人権の原則に違反すると主張した。7月までに、散発的な暴力事件が再燃し、年末までに、第2の反乱が予想された。広範な失業は、農業協同組合を設立し、私有地の規模を制限するために制定された土地再分配プログラムにもかかわらず、政府に対する国民の幻滅を深めた。

6.2. 経済政策と危機

エネルギーと食料輸入コストの上昇、ココナッツ、ゴム、紅茶の輸出収入の減少によって引き起こされた1.95 億 USDの財政赤字に直面し、バンダラナイケは経済の集中化と価格統制の実施を試みた。彼女の連合の左派メンバーから、イギリス、インド、パキスタン系の外国銀行を国有化するよう圧力を受けたが、そうすることで信用需要に影響を与えることを認識した。彼女は以前の政権と同様に、資本主義と共産主義の両パートナーからの外国援助の流れのバランスを取ろうとした。

1970年9月、バンダラナイケはザンビアのルサカで開催された第3回非同盟運動会議に出席した。その月、彼女は国際貿易について話し合うためにパリとロンドンにも渡航した。アジア財団と平和部隊の代表者に国外退去を命じ、バンダラナイケは前任者によって交渉された貿易協定と提案を再評価し始めた。彼女は、イスラエルがアラブの隣国との問題を平和的に解決するまで、自国政府はイスラエルを承認しないと発表した。彼女は東ドイツ、北朝鮮、北ベトナム、南ベトナム解放民族戦線を正式に承認した。バンダラナイケはインド洋における英米通信センターの建設に反対し、その地域は「中立で核のない地帯」であるべきだと主張した。12月には事業買収法が可決され、国家が100人以上の従業員を持つすべての事業を国有化できるようになった。表向きは主要な紅茶とゴム生産に対する外国の支配を減らすことを目的としていたが、それは国内および外国からの産業と開発への投資を停滞させた。

1972年、バンダラナイケはスリランカの土地改革を導入し、私有地の上限を20 haとする「1972年第1号土地改革法」を制定した。これは1975年の土地改革(改正)法によって補完され、公開会社が所有するプランテーションを国有化した。これらの土地改革の目的は、土地を持たない農民に土地を与えることであった。批判者たちは、第2波の改革が伝統的に統一国民党を支持してきた富裕な地主を標的にしていたと主張した。これらの改革の結果、国家は最大のプランテーション所有者となり、スリランカ国有プランテーション公社、ジャナタ・エステート開発委員会(人民エステート開発委員会)、USAWASAMA(高地協同組合エステート開発委員会)の2つの組織がこれらのエステートを管理するために設立された。これらの土地改革の数年後、スリランカが外貨収入を依存していた主要な輸出作物の生産は減少した。

1973年の石油危機はスリランカ経済に壊滅的な影響を与えた。依然として外国からの援助、物品、そしてオーストラリア、カナダ、中国、デンマーク、ハンガリー、そして世界銀行からの金銭的援助に依存していたバンダラナイケは、消費財の輸入を制限していた緊縮財政プログラムを緩和した。米国は返済不要の援助供与を終了し、外国からの借款を提供する政策に転換した。スリランカ通貨の切り下げは、インフレと高税率と相まって経済成長を鈍化させ、結果としてさらなる高税率と緊縮財政措置によって赤字を解消するという循環的な圧力を生み出した。1973年から1974年にかけての制御不能なインフレは、経済の不確実性と国民の不満を引き起こした。

1974年、バンダラナイケは最後の独立系新聞グループである「ザ・サン」の閉鎖を強制した。彼女は、彼らの批判が社会不安を煽っていると信じていたのである。統一戦線連合には亀裂が生じ、その主な原因は、ランカ・サマ・サマジャ党が1974年から1975年にかけて労働組合に継続的に影響力を行使し、ストライキ行動を脅かしていたことにあった。新たに没収された農園がランカ・サマ・サマジャ党が管理する農業・土地省の管轄下に置かれると、彼らがプランテーション労働者を組織化するのではないかという懸念から、バンダラナイケは彼らを政府連合から追放した。

1975年の国際婦人年を記念して、バンダラナイケは女性問題に特化した機関を設立した。これは後に女性・児童省となる。彼女は、スリランカ内閣で初めて女性閣僚となったシヴァ・オベセーケレを、まず保健担当国務長官に、後に保健大臣に任命した。彼女はメキシコシティで開催された国連世界女性会議で、自ら選出された唯一の女性首相として称賛された。1976年には、バンダラナイケは第5回非同盟運動諸国会議の議長を1年間務め、コロンボで会議を主催した。

国際的な評価は高かったものの、国内では汚職や縁故主義の疑惑に苦しみ、経済は悪化の一途をたどった。承認を求める闘いの中で、不満を抱いたタミル人は分離主義に転じた。1976年5月、タミル統一解放戦線はヴァドゥコッダイ決議を採択し、独立国家と主権的自治を求めた。1977年の総選挙で統一戦線は惨敗し、わずか6議席しか獲得できなかった。

7. 政治的低迷と野党指導時代 (1977-1994)

1977年の総選挙で大敗し、市民権を剥奪されたバンダラナイケは、長きにわたる政治的低迷期と野党指導者としての活動を経て、党の再建に尽力した。

7.1. 選挙敗北と権利剥奪

バンダラナイケは1977年の総選挙でアッタナガラの議席を維持した。1977年11月、彼女の国会議員としての地位を問う請願は、コロンボ高等裁判所によって却下された。1978年、イギリス式の議院内閣制をフランス式の大統領制に置き換える新憲法が批准された。この憲法の下では、行政権を握る大統領は国民投票によって6年の任期で選出された。大統領はその後、閣僚を統括する首相を選び、議会によって承認された。初めて市民の平等を保障する基本的人権の宣言を規定し、タミル語を国語として認めたが、行政言語はシンハラ語のままであった。タミル分離主義者をなだめることを目的としていたにもかかわらず、この規定はタミル人とシンハラ人の間の暴力を止めることはできず、1979年のテロ防止法の可決につながった。

1980年、J・R・ジャヤワルダナ大統領によって、バンダラナイケが首相在任中に権力を乱用したとされる疑惑を調査するための特別大統領委員会が任命された。ジャヤワルダナに報告書が提出された後、統一国民党政府は1980年10月16日に議会で動議を採択し、バンダラナイケと彼女の甥で汚職で有罪判決を受けたフェリックス・ディアス・バンダラナイケの市民権を7年間剥奪した。彼女は議会から追放されたが、党首としての役割は維持した。この動議は賛成139票、反対18票で可決され、必要な3分の2の閾値を容易に満たした。

7.2. 党再建と野党指導者としての活動

党首であったにもかかわらず、バンダラナイケはスリランカ自由党のために選挙運動を行うことができなかった。その結果、彼女の息子であるアヌラ・バンダラナイケが議会党首を務めた。アヌラの下で自由党は右傾化し、バンダラナイケの娘であるチャンドリカ・クマーラトゥンガは夫のヴィジャヤ・クマーラトゥンガと共にスリランカ人民党を結成して離脱した。新党の目的はタミル人との和解に関連していた。

1980年以降、タミル・タイガース、タミル・イーラム人民解放機構、タミル・イーラム解放軍、タミル・イーラム解放組織など、様々な競合するグループの政府と分離主義者との間の紛争は、より頻繁になり、ますます暴力的になった。1981年の地方選挙運動中、タミル過激派は統一国民党の著名な政治家であるアルムガム・ティアガラジャを暗殺した。タミル統一解放戦線党は、1982年の大統領選挙のボイコットを呼びかけた。反乱軍は、政府との協力がその政策を正当化し、独立したタミル国家の獲得という願望と矛盾すると主張したため、この禁止を支持した。

1983年、反乱軍のタミル人が陸軍のパトロール隊を待ち伏せし、兵士13人を殺害した。シンハラ人暴徒による報復的な暴力が、国内各地で反乱軍ではないタミル人とその財産に対する暴動を引き起こし、後にブラック・ジュライと呼ばれるようになった。

ジャヤワルダナの自由市場への移行と経済成長への重点は、貿易保護の撤廃により北部のタミル人農民に打撃を与えた。同様に、この政策はインド市場との競争に直面する南部のシンハラ人企業だけでなく、食料補助金が大幅に削減された都市部の貧困層にも悪影響を与えた。経済開発のための大規模な政府支出は財政赤字とインフレを生み出し、世界銀行と国際通貨基金の管理者を警戒させた。その結果、援助機関は政府に支出を抑制させるために援助を削減した。マハウェリ開発計画の加速は雇用を増加させ、食料供給を安定させ、4つの水力発電施設の完成により外国のエネルギー供給への依存も減少させた。

経済とインフラの構築に重点が置かれたことで、社会問題への対処が不十分であった。例えば、1984年までに約10万戸の新築住宅を建設した農村住宅イニシアチブは、住宅がニーズではなく政治的同盟によって分配されたため、コミュニティを二極化させた。1982年以降の産業の民営化は、富裕層と貧困層の間に大きな格差を生み出し、インフレが再燃し、物資の入手が困難になり、生活水準が低下した。

1986年1月、ジャヤワルダナ大統領が発令した大統領令により、バンダラナイケの公民権が回復された。1983年以降激化していた政府と分離主義者との間の紛争は、1987年までにスリランカ内戦へと発展した。

ジャヤワルダナはタミル人の懸念事項にほとんど同情を示さず、代わりに騒乱を政府転覆を企む左翼勢力のせいだと非難した。反乱軍との交渉の決裂は、最終的にジャヤワルダナがインド政府の介入を承認するに至った。1987年に署名されたインド・スリランカ平和協定は、スリランカ政府と反乱軍との間の停戦条件を定め、インド平和維持軍が武装解除を促進するために国内を占領することを承認した。

バンダラナイケとスリランカ自由党は、インド軍の導入に反対した。政府がインドによるタミル人への介入を許したことで、自国民を裏切ったと信じていたからである。国家公認の暴力とナショナリストの焦点への欲求への反動として、ジャナタ・ビムクティ・ペラムナの過激派が南部で再浮上した。このような背景の中、バンダラナイケは1988年の大統領選挙に立候補することを決意した。彼女はラナシンハ・プレマダーサに僅差で敗れ、プレマダーサがジャヤワルダナの後を継いで大統領に就任した。

8. 第3期首相就任 (1994-2000)

1994年、娘のチャンドリカ・クマーラトゥンガが大統領に就任したことで、バンダラナイケは三度首相の座に返り咲き、その晩年の任期を務めた。

8.1. 3度目の首相就任

1989年2月6日、1989年の総選挙でスリランカ自由党のために選挙運動中、バンダラナイケは爆弾攻撃から生き延びた。彼女は無傷だったが、補佐官の一人が脚に負傷を負った。19日の最終結果では、自由党はラナシンハ・プレマダーサ率いる統一国民党に敗れたが、67議席を獲得し、バンダラナイケが2度目の野党指導者のポストに就くのに十分であった。彼女はガンパハ選挙区で国会議員に再選された。同年、政府はジャナタ・ビムクティ・ペラムナの反乱軍を鎮圧し、バンダラナイケが1971年に行ったような裁判や投獄ではなく、約3万から7万人を殺害した。

1990年、他の民兵組織が武器を放棄した後、タミル・タイガースによって13ヶ月の停戦が破られると、政府はタイガースとの交渉を打ち切り、軍事的解決策を採用することを決定した。アヌラ・バンダラナイケはこの動きを支持したが、彼の母であるバンダラナイケはこの計画に反対を表明した。大統領が非常権限を行使すると、彼女は政府が人権侵害を行っていると非難し、非常事態の解除を要求した。

野党指導者としての任期中、彼女は1991年のプレマダーサの弾劾を支持した。これはラリス・アトゥラトムダリやガミニ・ディッサナーヤカといった統一国民党の幹部によって主導されたものである。プレマダーサが議会を休会させ、M・H・モハメド議長が弾劾動議を支持する署名が足りないとして却下したため、弾劾は失敗に終わった。1988年に夫が暗殺されて以来、ロンドンで自主亡命生活を送っていたバンダラナイケの娘チャンドリカ・クマーラトゥンガは、1991年にスリランカに帰国し、スリランカ自由党に再入党した。同年、関節炎が悪化していたバンダラナイケは脳卒中を発症した。

1992年、特殊作戦局長官のプレマダーサ・ウドゥガンポーラは、人権侵害に関する国際的な非難が浮上した後、引退を余儀なくされた。ウドゥガンポーラは、反乱軍に対して使用された死の部隊が政府によって支援されていたという書面による声明を提供した。バンダラナイケは彼の証拠を支持したが、ウドゥガンポーラは政府に対する公衆の敵意を煽ったとして起訴された。1993年5月1日、プレマダーサ大統領が自爆テロによって暗殺されると、彼の首相であったディンギリ・バンダ・ウィジェトゥンガが暫定大統領として宣誓就任し、1995年1月2日まで大統領の残りの任期を務めるよう指名された。国会議員は1ヶ月以内に後継者について投票することが義務付けられた。健康状態の悪化のため、バンダラナイケは大統領に立候補せず、野党指導者として継続することを選択し、ウィジェトゥンガは無投票で当選した。

ウィジェトゥンガはバンダラナイケの息子アヌラ・バンダラナイケを説得して統一国民党に寝返らせ、高等教育大臣の任命という形で彼に報いた。彼の離反により、バンダラナイケとチャンドリカ・クマーラトゥンガがスリランカ自由党を率いることになった。母親の健康状態が悪化していたため、クマーラトゥンガは1993年5月のスリランカ西部州における地方選挙に立候補するため、新たな連合である人民同盟(PA)の結成を主導した。この連合は地滑り的な勝利を収め、クマーラトゥンガは1993年に州首相に任命された。その後、クマーラトゥンガ率いる連合は南部州議会選挙でも勝利した。クマーラトゥンガは、母親が手術から回復中であったため、1994年の総選挙で人民同盟の選挙運動を主導した。この連合は決定的な勝利を収め、バンダラナイケはクマーラトゥンガが首相に就任すると発表した。この頃までに、クマーラトゥンガはスリランカ自由党の党首としても母親の後を継いでいた。精神的には明晰であったが、足の病気と糖尿病の合併症に苦しんでいたバンダラナイケは、車椅子での生活を余儀なくされていた。国会議員に再選された後、彼女は1994年8月19日に行われた宣誓式で、娘の組閣に無任所大臣として任命された。

8.2. 後期と辞任

同年11月に行われた大統領選挙では、チャンドリカ・クマーラトゥンガの主要な政敵であったガミニ・ディッサナーヤカが選挙の2週間前に暗殺された。彼の未亡人であるスリマ・ディッサナーヤカが統一国民党の大統領候補に選ばれた。暗殺される前からクマーラトゥンガのリードは約100万票と予測されていたが、彼女は圧倒的な差で選挙に勝利した。スリランカ初の女性大統領となったクマーラトゥンガは、母親を首相に任命した。1978年憲法の規定により、バンダラナイケは国防と外交を担当することになった。首相の職は主に儀礼的なものとなっていたが、スリランカ自由党におけるバンダラナイケの影響力は依然として強かった。政策については意見が一致していたものの、クマーラトゥンガとバンダラナイケはリーダーシップのスタイルが異なっていた。2000年までに、クマーラトゥンガはより若い首相を望み、バンダラナイケは健康上の理由を挙げて2000年8月に辞任した。

9. 死去と遺産

シリマヴォ・バンダラナイケの死はスリランカに深い悲しみをもたらしたが、彼女が残した政治的・社会的遺産、特に女性の政治参加への影響は、今日まで議論の対象となっている。

9.1. 死去

バンダラナイケは2000年10月10日、カダワタで心臓発作のため死去した。この日は総選挙の投票日であり、彼女は投票を済ませてコロンボの自宅へ向かう途中であった。スリランカは2日間の国家服喪を宣言し、国営ラジオ局は通常の番組を中断して葬儀の哀歌を流した。

9.2. 国葬と追悼

バンダラナイケの遺体は議会に安置され、その後ホラゴラ・ワラワで葬儀が行われた。彼女は夫のために建てられたホラゴラ・バンダラナイケ・サマディの霊廟に埋葬された。

9.3. 政治的・社会的遺産

歴史上、女性が国を率いるという考えがほとんど考えられなかった時代において、バンダラナイケは女性の能力に対する世界的な認識を高めるのに貢献した。スリランカへの彼女自身の貢献に加えて、彼女の子供たちも国の発展に貢献した。3人の子供たちは皆、全国的に著名な地位を占めた。アヌラ・バンダラナイケとチャンドリカ・クマーラトゥンガの政府における役割に加えて、バンダラナイケの娘スネトラ・バンダラナイケは1970年代に彼女の政治秘書を務め、後に慈善家となった。バンダラナイケ夫妻の結婚は、彼らが制定した社会主義政策を通じて、長年にわたってスリランカの社会障壁を打ち破るのに貢献した。

在任中の3期にわたり、バンダラナイケは国を植民地時代の過去から政治的に独立した共和国へと導いた。冷戦中に社会主義政策を実施し、経済の主要部門を国有化し、先住民に利益をもたらすための土地改革を実施しようと努め、西洋教育を受けたエリートが享受していた政治的優遇を終わらせることを望んだ。彼女の政策の主要な目標の一つは、国内の民族的・社会経済的格差を縮小することであったが、タミル人住民のニーズに適切に対処できなかったことが、国内で数十年にわたる紛争と暴力につながった。非同盟運動の創設者の一人として、バンダラナイケはスリランカを、超大国の影響力に対して中立を保とうとする国々の中で際立つ存在にした。彼女はグローバルサウス諸国間の同盟を築くために働き、核拡散に反対し、外交的に問題を解決しようと努めた。

9.4. 女性の政治参加への影響

バンダラナイケが世界初の女性首相として注目されたにもかかわらず、政治学者は、バンダラナイケは象徴的には強力であったが、スリランカにおける女性の政治的代表性にはほとんど影響を与えなかったとコメントしている。バンダラナイケは女性指導者としての地位に誇りを表明し、自らを「人民の母」と見なしていたが、女性問題に個人的または政治的な重点をあまり置かず、彼女の首相就任がスリランカ政治における女性の数を大きく増やすことはなかった。1976年にスリランカ内閣に初の女性閣僚であるシヴァ・オベセーケレを任命したことは、オベセーケレがバンダラナイケの親戚であったという事実から、革命的とは言えなかった。この任命は、バンダラナイケが家族を政府の要職に任命するというパターンを踏襲していた。

1994年までに、バンダラナイケと娘のチャンドリカ・クマーラトゥンガが首相と大統領という最高政治職を占めていたにもかかわらず、スリランカはアジア諸国の中で女性の政治参加率が最も低い国の一つであり続けた。2010年、バンダラナイケが世界初の女性首相に選出されてから50周年を迎えた際、スリランカの国会議員ロージー・セーナーナーヤカは報道陣に対し、スリランカは政治におけるジェンダー平等に向けて大きな進歩を遂げておらず、国会議員のわずか4.5パーセントしか女性ではなかったと語った。セーナーナーヤカは以前、より良いジェンダー代表性を達成するために「特別枠」を求めていた。そのような枠(すべての立法議席の25%を女性のために確保するもの)は2016年に可決された。

9.5. ドキュメンタリー映画

2023年には、彼女の生涯を記録したドキュメンタリー映画『Our Mother, Grandmother, Prime Minister: Sirimavo』が公開された。この映画は、彼女の2人の娘、スネトラ・バンダラナイケとチャンドリカ・クマーラトゥンガ、そして2人の孫との会話を通じて描かれている。また、彼女の閣僚の一員であったセイロン行政サービスの長年のメンバーからの個人的な証言も含まれている。この映画は、第21回ダッカ国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞を受賞した。

10. 批判と論争

シリマヴォ・バンダラナイケの首相在任期間は、その功績の一方で、経済政策、民族問題、そして権威主義的な統治スタイルに関して、国内外から多くの批判と論争を招いた。

10.1. 経済政策への批判

バンダラナイケの経済政策は、高インフレ、失業、経済成長の停滞など、多くの批判に直面した。国有化の拡大は、外国投資を阻害し、国内産業の発展を停滞させたという指摘がある。特に1973年の石油危機以降は、物価上昇と財政赤字が深刻化し、国民生活に大きな影響を与えた。

10.2. 民族問題に関する批判

彼女のシンハラ民族主義政策、特にシンハラ語の公用語化は、タミル少数民族からの強い反発を招いた。この政策は、タミル人の公職へのアクセスを制限し、民族間の分断を深める要因となった。結果として、タミル分離主義運動の激化と、それに続くスリランカ内戦の一因となったという批判がある。

10.3. 権威主義的統治への批判

バンダラナイケ政権は、メディア統制や権力乱用の疑惑によっても批判された。特に、独立系新聞社の閉鎖や、1980年の市民権剥奪は、民主的権利の侵害であると見なされた。これらの行動は、彼女の統治スタイルが権威主義的であるという印象を強めた。

11. 影響力

シリマヴォ・バンダラナイケのリーダーシップは、スリランカの国内政治構造を大きく変革し、国際社会における同国の地位確立にも多大な影響を与えた。

11.1. スリランカ政治への影響

バンダラナイケのリーダーシップと政策は、スリランカの政治情勢に長期的な影響を与えた。彼女が導入した社会主義的改革は、国の経済構造を大きく変え、後の政権にも影響を及ぼした。また、彼女の家族が政治の中心に居続けたことは、スリランカ政治における世襲政治の傾向を強めた。彼女の政策は、シンハラ仏教徒のナショナリズムを強化し、これがその後の民族紛争の根底にある問題の一つとなった。

11.2. 国際社会における影響力

バンダラナイケは、非同盟運動の創設者の一人として、国際社会におけるスリランカの地位向上に大きく貢献した。彼女は冷戦下において、超大国の影響力から中立を保とうとする国々の中で、スリランカを際立たせた。また、グローバルサウス諸国間の連携を強化し、核拡散に反対するなど、外交的な功績も大きい。彼女はインドと中国の国境紛争の調停役を務めるなど、国際的な交渉者としての手腕も発揮した。

12. 関連項目

- スリランカの首相

- ソロモン・バンダラナイケ

- チャンドリカ・クマーラトゥンガ

- アヌラ・バンダラナイケ

- スリランカ自由党

- 非同盟運動

- スリランカ内戦

- シンハラ語

- タミル語

- セイロン (ドミニオン)

- スリランカの歴史

- 女性政治家の一覧