1. 概要

ザンビア共和国は、アフリカ大陸南部に位置する内陸国であり、中央アフリカ、南部アフリカ、東アフリカの交差点に位置する。首都は南中部に位置するルサカである。人口の大部分は、南部のルサカ周辺と北部のカッパーベルト州に集中しており、これらは国の主要な経済拠点となっている。かつてのイギリス領北ローデシアであり、1964年10月24日に独立を達成した。独立後はケネス・カウンダ初代大統領の下で社会主義的な政策が推進され、長らく一党制が敷かれたが、1991年に複数政党制民主主義へと移行した。以後、数度の平和的な政権交代を経験している。

ザンビアは銅を中心とする豊富な鉱物資源、野生動物、森林、淡水、耕作可能地に恵まれている。しかし、経済は国際的な銅価格の変動に大きく左右され、独立以来、経済多角化が課題となっている。社会的には、貧困、保健衛生(特にHIV/AIDSの蔓延)、教育格差などの問題に直面している。

2. 国名

ザンビア共和国の国名は、国土の西部から南部を流れる主要河川であるザンベジ川に由来する。「ザンベジ」は現地の言葉で「偉大な川」を意味する可能性が指摘されている。

1964年10月のイギリスからの独立時に、それまでの北ローデシアからザンビアへと改称された。北ローデシアの名称は1911年から1964年まで使用されていた。それ以前、この地域はイギリス南アフリカ会社の統治下で、1890年代末頃からバロツェランド・北西ローデシアと北東ローデシアという二つの保護領に分割されていたが、1911年にこれらが統合されて北ローデシアとなった。

3. 歴史

ザンビア地域の歴史は、先史時代の人類の居住から始まり、バントゥー系民族の移住と王国の形成、ヨーロッパ勢力による植民地化、そして独立と現代国家の建設へと展開してきた。各時代において、社会構造、経済活動、文化、そして外部世界との関係は大きく変容した。特に植民地時代と独立後の道のりは、資源開発、民族自決、民主化、経済的自立といった課題との格闘の歴史であった。

3.1. 先史時代と初期の住民

ザンベジ渓谷やカランボ滝周辺での考古学的発掘調査により、この地域における人類文化の連続的な変遷が明らかになっている。カランボ滝近くの古代のキャンプ地の道具類は、放射性炭素年代測定により3万6000年以上前のものであるとされている。

カブウェ県で発見されたホモ・ローデシエンシス(カブウェ人、またはブロークンヒル人とも呼ばれる)の頭蓋骨化石は、紀元前30万年から12万5000年の間に年代付けられ、この地域に初期人類が生息していたことを示している。

カサンカ国立公園のンサル洞窟にある古代の(落書きされた)岩絵や、ムウェラ岩絵群、ムンブワ洞窟、ナチクフ洞窟など、ザンビア各地に見られる多くの古代岩絵は、これらの初期の狩猟採集民によるものと考えられている。

西暦300年頃まで、現在のザンビアの地にはコイサン族やバトワ族(トゥワ族)が居住していた。コイサン族は東アフリカに起源を持ち、約15万年前に南方へ拡散したと考えられている。バトワ族は、カフエ平野周辺に住むカフエ・トワと、ルカンガ湿地周辺に住むルカンガ・トワの二つの集団に分かれていた。これらの初期住民は、後に移住してきたバントゥー系民族と庇護・被庇護の関係を築いたが、やがてバントゥー系諸集団に追いやられるか、吸収されていった。

3.2. バントゥー系民族の移住と王国の形成

バントゥー系民族(アバントゥ、「人々」を意味する)は、東部、南部、中央アフリカの大部分で多数派を占める巨大で多様な民族言語集団である。ザンビアは中央アフリカ、南部アフリカ、そしてアフリカ大湖沼地域の交差点に位置するため、現代のザンビア人を構成する人々の歴史は、これら三地域の歴史と深く結びついている。

バントゥー系民族は元々、現在のカメルーンやナイジェリア周辺の西・中央アフリカに居住していた。約5000年前、彼らは数千年にわたる大陸の大部分への拡大を開始した。この出来事はバントゥー拡張と呼ばれ、歴史上最大規模の人類の移動の一つであった。バントゥー系民族は、アフリカの広大な地域に鉄器製造技術をもたらした最初の集団であったと考えられている。バントゥー拡張は主に、コンゴ盆地を経由する西ルートと、アフリカ大湖沼地域を経由する東ルートの二つを通じて行われた。

ザンビアに最初に到達したバントゥー系民族は、アフリカ大湖沼地域を経由する東ルートでやって来た。彼らは西暦1千年紀頃に到来し、その中にはトンガ族(バ・トンガ、「バ」は「人々」を意味する接頭辞)、イラ族、ムワンガ族などが含まれ、ザンビア南部のジンバブエに近い地域に定住した。バ・トンガの口承記録によれば、彼らは「大きな海」の近くの東方から来たとされる。後にトゥンブカ族が加わり、ザンビア東部やマラウイ周辺に定住した。これらの初期バントゥー系民族は大きな村落を形成したが、首長や頭領の下に組織化された単位はなく、共同体として働き、作物のための畑の準備などで互いに助け合った。村は、焼畑農業による土壌の疲弊に伴い頻繁に移動した。また、彼らは牛の大群を飼育しており、これは彼らの社会の重要な部分を形成していた。

これらの初期バントゥー系入植者は、ザンビア南部のインゴンベ・イレデ(チトンガ語で「眠る牛」を意味し、倒れたバオバブの木が牛に似ていることに由来)遺跡での交易にも参加した。この交易地で、彼らはグレート・ジンバブエから来た多くのカランガ族/ショナ族の商人や、東アフリカのスワヒili海岸から来たスワヒリ族の商人と出会った。インゴンベ・イレデは、グレート・ジンバブエの支配者にとって最も重要な交易拠点の一つであり、他にはソファラのようなスワヒリの港湾都市があった。インゴンベ・イレデで取引された商品には、布地、ビーズ、金、腕輪などがあった。これらの品物の一部は、現在のコンゴ民主共和国南部やキルワ・キシワニから、また遠くはインド、中国、アラブ世界からもたらされた。アフリカの商人たちには、16世紀にポルトガル人も加わった。カミやムタパ王国といった他のカランга/ショナ諸王国との交易競争の激化によるグレート・ジンバブエの衰退は、インゴンベ・イレデの終焉を意味した。

ザンビアへのバントゥー系民族の第二の大きな移住の波は、コンゴ盆地を通る西ルートを取ったと考えられている集団によるものであった。これらのバントゥー系民族は、現在のコンゴ民主共和国でその存在期間の大部分を過ごし、現代のザンビア人の大多数の祖先となっている。ベンバ族(アバベンバ)がコンゴ王国と、コンゴの支配者ムウェネ・コンゴ8世ムベンバを通じて古くから強い繋がりを持っていたという証拠も一部存在するが、これは十分に記録されていない。

3.2.1. ルバ=ルンダ諸王国

ベンバ族は、ランバ族、ビサ族、センガ族、カオンデ族、スワカ族、ンコヤ族、ソリ族といった他の関連集団と共に、コンゴ民主共和国のウペンバ地方におけるルバ王国の不可欠な部分を形成し、ルバ族と強い関係を持っている。ルバ王国が占めていた地域には、西暦300年代から初期の農耕民や鉄器製作者が居住していた。時を経て、これらの共同体は網や銛の使用、丸木舟の製作、湿地を通る運河の開削、高さ2.5 mにも及ぶダムの建設を学んだ。その結果、彼らは魚、銅製品、鉄製品、塩を、スワヒリ海岸や後にはポルトガル人など、アフリカの他の地域からの商品と交換する多様な経済を成長させた。これらの共同体から、14世紀にルバ王国が興った。

ルバ王国は中央集権的な政府とより小さな独立した首長国を持つ大きな王国であった。コンゴ盆地の森林地帯と現在のカッパーベルト州の鉱物資源豊かな高原を結び、大西洋岸からインド洋岸まで広がる広大な交易網を持っていた。芸術も王国では高く評価され、職人は高い敬意を払われていた。

ルバ王国では文学もよく発達していた。二種類のルバ皇帝の違いを明確に述べた有名なルバ創世神話は次のようになっている。

: 赤き王ンコンゴロ・ムワンバと、伝説的な黒い肌の王子イルンガ・ムビディ・キルウェ。ンコンゴロ・ムワンバは酔っ払いで残酷な専制君主であり、イルンガ・ムビディ・キルウェは洗練された優しい王子である。赤きンコンゴロは礼儀を知らない男で、人前で食事をし、酔っ払い、自制心がないのに対し、イルンガ・ムビディ・キルウェは控えめな男で、礼儀作法に気を配り、人前で食事をせず、言葉遣いや振る舞いを制御し、一般の人々の悪徳や生活様式とは距離を置いている。ンコンゴロ・ムワンバは圧政の具現化を象徴し、一方ムビディ・キルウェは称賛される思いやり深く慈悲深い王として残っている。

コンゴ南部の同じ地域では、ルンダ族がルバ帝国の衛星国となり、ルバの文化や統治形態を取り入れ、南方にルンダ帝国を形成した。ルンダの創世神話によると、イルンガ・ムビディ・キルウェの息子であるルバの狩人チビンダ・イルンガが、1600年頃に地元のルンダの王女ルエジと結婚し、彼女の王国の支配権を与えられた際に、ルバ型の国家統治をルンダにもたらしたとされる。ルバの祖先からの子孫を主張する支配者のほとんどはルバ帝国に統合された。しかし、ルンダの王たちは分離を保ち、積極的に地域の政治的・経済的支配を拡大した。

ルンダは、親国家であるルバと同様に、大西洋とインド洋の両岸と交易を行った。支配者ムワーン・ヤーヴ・ナウェージは、大西洋岸への交易路を確立し、奴隷や森林産物を求めるヨーロッパの商人との直接接触を開始し、地域の銅交易を支配した。また、ムウェル湖周辺の集落は東アフリカ沿岸との商業を規制した。

ルバ=ルンダ諸国家は、西側における大西洋奴隷貿易と東側におけるインド洋奴隷貿易、そして王国から離脱した派閥との戦争の結果、最終的に衰退した。チョクウェ族は、ルヴァレ族と密接に関連し、ルンダの衛星国家を形成していたが、当初はヨーロッパ人の奴隷需要に苦しんだ。しかし、ルンダ国家から離脱すると、彼ら自身が悪名高い奴隷商人となり、両岸に奴隷を輸出した。チョクウェ族は最終的に他の民族集団とポルトガル人に敗れた。この不安定さがルバ=ルンダ諸国家の崩壊と、コンゴ民主共和国からザンビアの様々な地域への人々の離散を引き起こした。ザンビア人の大多数は、ルバ=ルンダおよび周辺の中央アフリカ諸国家にその祖先を辿ることができる。

3.2.2. マラビ連合

1200年代、ルバ=ルンダ諸国家の建国以前に、バントゥー系の一群がコンゴ盆地からムウェル湖へ移住し、最終的にマラウイ湖周辺に定住した。これらの移住者は、コンゴ民主共和国のウペンバ低地周辺の住民の一派であったと考えられている。1400年代までに、これらの移住者の集団は総称してマラビと呼ばれ、その中でも最も著名なのはチェワ族(アチェワ)であり、彼らはトゥンブカ族のような他のバントゥー系集団を同化し始めた。

1480年、マラビ帝国(マラビ連合とも)は、主要な氏族の一つであるフィリ氏族出身のカロンガ(マラビの最高首長)によって建国された。他の主要氏族にはバンダ、ムワレ、ンコマがあった。マラビ帝国は、インド洋から現在のモザンビークを通り、ザンビア、そしてマラウイの大部分にまで及んだ。マラビの政治組織はルバのそれに類似しており、そこから始まったと考えられている。マラビの主要な輸出品は象牙であり、スワヒリの仲買人に輸送された。

鉄も製造され輸出された。1590年代、ポルトガル人はマラビの輸出貿易の独占を試みた。この試みはルンドゥのマラビの怒りを買い、彼らはワジンバ軍を解き放った。ワジンバはポルトガルの貿易都市であるテテ、セナ、その他様々な町を略奪した。

マラビはまた、ウペンバ低地からニャウ秘密結社となる伝統をもたらしたと考えられている。ニャウはマラビの人々の宇宙観または土着宗教を形成している。ニャウ結社は、儀式的な踊りのパフォーマンスと踊りに使用される仮面から成り立っており、この信仰体系は地域全体に広がった。

マラビは、連合内の後継者争い、ンゴニ族による攻撃、そしてヤオ族による奴隷狩りの結果、衰退した。

3.2.3. ムタパ王国とムフェカネ

グレート・ジンバブエが衰退する中、その王子の一人、ニャツィンバ・ムトタは国家から離脱し、ムタパ王国と呼ばれる新しい帝国を形成した。「ムウェネ・ムタパ」(土地の略奪者の意)の称号が彼とその後継の支配者たちに与えられた。

ムタパ帝国は、14世紀から17世紀にかけて、現在のザンビア、ジンバブエ、モザンビークにまたがるザンベジ川とリンポポ川の間の領土を支配した。最盛期には、ムタパはトンガ族とタヴァラ族のダンデ地域を征服した。ムタパ帝国は主に、ワスワヒリとの間で、また彼らを経由してインド洋横断貿易に従事した。主に金と象牙を輸出し、アジアから絹や陶磁器を輸入した。

マラビの同時代人たちと同様に、ムタパは来航するポルトガル商人との間に問題を抱えていた。この不安定な関係の頂点は、ポルトガル人が王国内に市場を設立し、住民をキリスト教に改宗させることで王国の内政に影響を与えようとした時に達した。この行動は首都に住むイスラム教徒のワスワヒリの怒りを引き起こし、この混乱はポルトガル人に、王国の金鉱山と象牙ルートを支配しようとする攻撃を正当化する口実を与えた。この攻撃は、ポルトガル人がザンベジ川沿いで病気に倒れたために失敗した。

1600年代には、内紛と内戦がムタパの衰退の始まりとなった。弱体化した王国は最終的にポルトガル人に征服され、やがてライバルのショナ族諸国家に乗っ取られた。

ポルトガル人はまた、プラゾスとして知られる広大な不動産を所有し、奴隷や元奴隷を警備員や狩人として使役した。彼らは男たちに軍事戦術を教え、銃を与えた。これらの男たちは熟練した象狩人となり、チクンダとして知られるようになった。ポルトガル人の衰退後、チクンダはザンビアへと進出した。

ジュリアン・コビングは、バントゥー語圏アフリカの様々な地域における初期のヨーロッパ人による奴隷交易と資源支配の試みが、地域の人々の漸進的な軍事化を引き起こしたと仮説を立てている。これは、ポルトガル人を破った後もかなり軍事的なままであったマラビのワジンバ戦士階級に見られる。

この地域におけるポルトガル人の存在は、ムタパの離脱国家であるロズウィ帝国建国の主要な理由でもあった。ロズウィの支配者チャンガミレ・ドンボは、南中央アフリカの歴史において最も強力な指導者の一人となった。彼の指導の下、ロズウィはポルトガル人を破り、ザンベジ川沿いの彼らの交易所から追放した。

しかし、この軍事化の増大の最も顕著な例は、おそらくシャカの指導下でのズールー族の台頭であっただろう。喜望峰におけるイギリス植民地主義者からの圧力とズールー族の軍事化の増大は、ムフェカネ(粉砕の意)を引き起こした。ズールー族は、征服した部族の女性と子供を同化することで拡大し、これらのングニ族の男性が虐殺を免れた場合、彼らはズールーの軍事戦術を使って他の集団を攻撃した。

これは、ングニ族またはンゴニ族が地域全体に進出するにつれて、南部、中部、東部アフリカ全体で大規模な避難、戦争、襲撃を引き起こし、ムフェカネと呼ばれている。ズワンゲンダバの指導下にあった来航ングニ族は、ザンベジ川を渡り北上した。ンゴニ族は、すでに弱体化していたマラビ帝国への最後の一撃となった。多くのングニ族は最終的に現在のザンビア、マラウイ、モザンビーク、タンザニア周辺に定住し、近隣の部族に同化していった。

ザンビア西部では、ソト・ツワナ族系の別な南部アフリカの集団であるコロロ族が、ルバ帝国とルンダ帝国の崩壊から移住してきたルヤナ族またはアルイ族と呼ばれる地元住民を征服することに成功した。ルヤナ族は、カタンガからの到着時にザンベジ川の氾濫原にバロツェランドを建国した。コロロ族の支配下では、コロロ語がルヤナ族に強制されたが、ルヤナ族が反乱を起こしてコロロ族を打倒する頃には、ルヤナ語はほとんど忘れ去られ、新しい混成言語であるロジ語(シロジ)が生まれ、ルヤナ族は自らをロジ族と呼ぶようになった。

18世紀末、ムブンダ族の一部は、チエンゲレらの移住に伴い、バロツェランドのモングに移住した。アルイ族とその指導者であるリトゥンガ・ムランブワは、特にムブンダ族の戦闘能力を高く評価した。

18世紀末までに、ザンビアの様々な民族のほとんどが現在の地域に定住していた。

3.3. 植民地時代

ヨーロッパ勢力によるアフリカ内陸部の探検が進む中で、現在のザンビアにあたる地域もその対象となった。イギリスが次第に影響力を強め、最終的には植民地支配を確立し、ローデシア・ニヤサランド連邦の形成と解体という激動の時代を迎える。この過程は、現地社会に大きな変容をもたらすとともに、抵抗運動や民族意識の高揚を引き起こした。

3.3.1. ヨーロッパ人の探検と初期接触

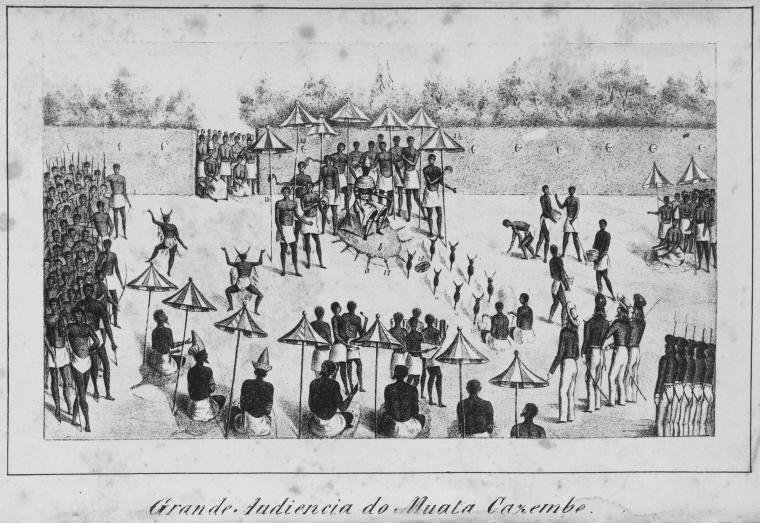

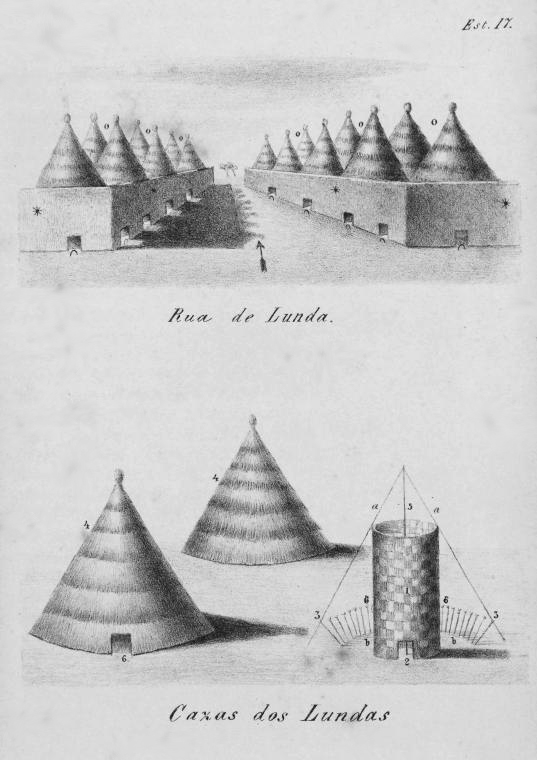

この地域を訪れた最も初期の記録されたヨーロッパ人の一人は、18世紀後半のポルトガル人探検家フランシスコ・デ・ラセルダであった。ラセルダは、モザンビークからザンビアのカゼンベ地域への探検隊を率いた(目的は探検と、初めて南アフリカを海岸から海岸へと横断することであった)。彼は1798年に探検中に死亡した。その後、探検隊は彼の友人フランシスコ・ピントによって率いられた。この領土は、ポルトガル領モザンビークとポルトガル領アンゴラの間に位置し、その時期にポルトガルによって領有権が主張され、探検された。

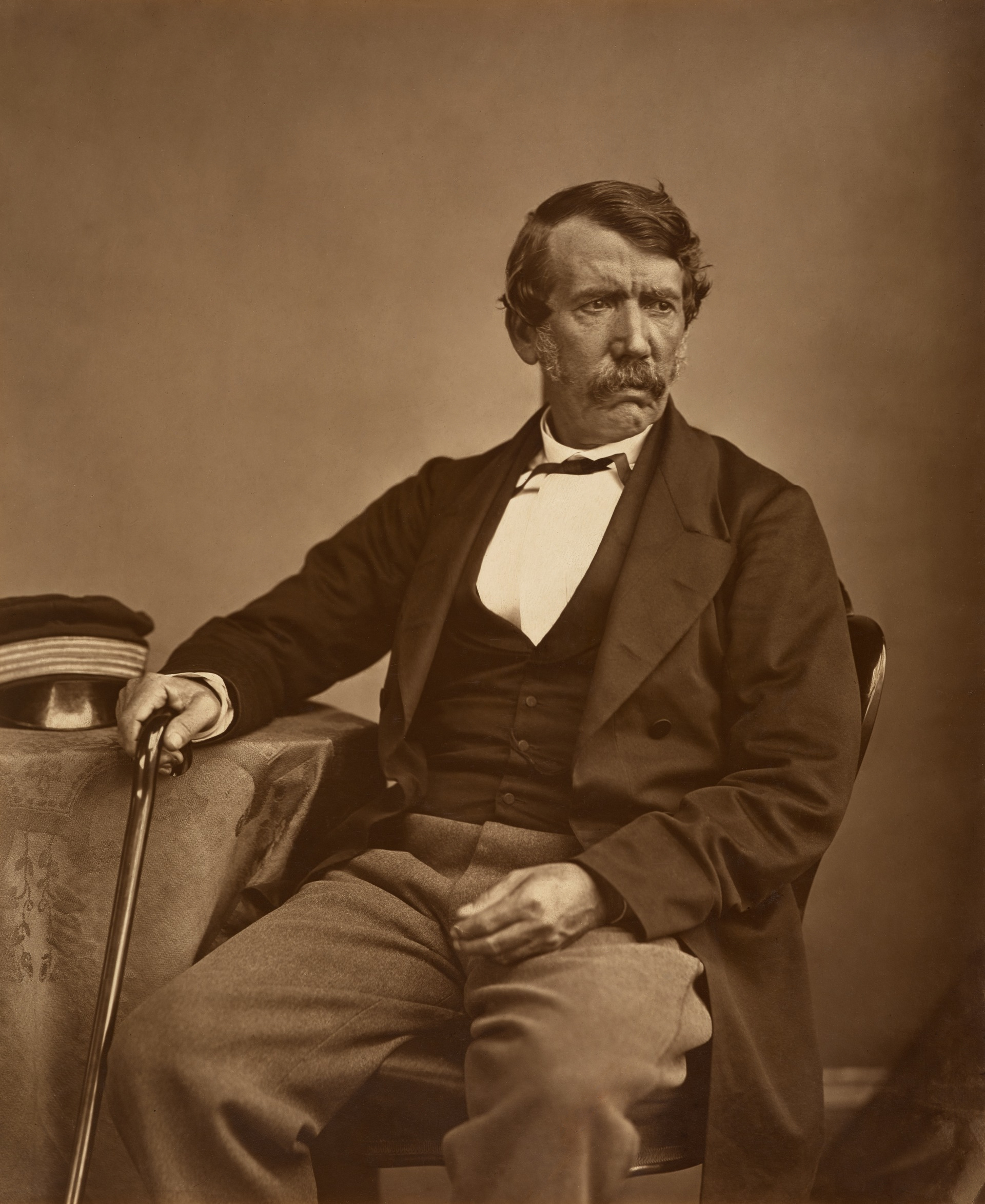

他のヨーロッパ人訪問者は19世紀に続いた。これらのうち最も著名なのはデイヴィッド・リヴィングストンであり、彼は「3つのC」、すなわちキリスト教(Christianity)、商業(Commerce)、文明(Civilisation)を通じて奴隷貿易を終わらせるというビジョンを持っていた。彼は1855年にザンベジ川の壮大な滝をヨーロッパ人として初めて目撃し、当時のイギリスのヴィクトリア女王にちなんでヴィクトリア滝と名付けた。彼はそれを次のように描写している。「これほど美しい光景は、天使たちが飛翔中に見たに違いない」。

地元では、この滝はロジ族またはコロロ族の方言で「モシ・オ・トゥニャ」(雷鳴の轟く煙)として知られている。滝の近くの町リビングストンは、彼にちなんで名付けられた。彼の旅に関する広く公表された記述は、1873年の彼の死後、ヨーロッパ人訪問者、宣教師、商人の波を引き起こした。

3.3.2. イギリスの植民地支配と北ローデシア

1888年、セシル・ローズ率いるイギリス南アフリカ会社(BSA社)は、後にバロツェランド・北西ローデシアとなる地域のロジ族の最高首長であるリトゥンガから鉱物採掘権を取得した。

東部では、1897年12月、ンゴニ族(元々はズールーランド出身)の一団がンペゼни王の息子ツィンコの下で反乱を起こしたが、反乱は鎮圧され、ンペゼニはパクス・ブリタニカを受け入れた。国のその部分は、その後北東ローデシアとして知られるようになった。1895年、ローズはアメリカ人スカウトのフレデリック・ラッセル・バーナムに、この地域の鉱物と河川航行改善の方法を探すよう依頼し、この探検中にバーナムはカフエ川沿いに主要な銅鉱床を発見した。

北東ローデシアとバロツェランド・北西ローデシアは、1911年に統合されてイギリスの保護領である北ローデシアを形成するまで、別個の単位として管理されていた。1923年、イギリス政府が会社の勅許を更新しないことを決定した後、BSA社は北ローデシアの支配権をイギリス政府に割譲した。

1923年、同じくBSA社によって統治されていた征服地である南ローデシア(現在のジンバブエ)は、自治的なイギリス植民地となった。1924年、交渉の後、北ローデシアの行政はイギリスの植民地大臣に移管された。

3.3.3. ローデシア・ニヤサランド連邦

1953年、ローデシア・ニヤサランド連邦の創設により、北ローデシア、南ローデシア、ニヤサランド保護領(現在のマラウイ)が単一の半自治地域としてグループ化された。これは、人口のかなりの少数派からの反対にもかかわらず行われ、彼らは1960年から1961年にかけて反対デモを行った。北ローデシアは、連邦の末期を特徴づける混乱と危機の多くの中心地であった。当初、ハリー・ンクンブラのアフリカ民族会議(ANC)が運動を主導し、その後ケネス・カウンダの統一民族独立党(UNIP)が引き継いだ。

3.4. 独立

1962年10月と12月に行われた二段階選挙の結果、立法評議会でアフリカ系が多数を占め、二つのアフリカ民族主義政党間で不安定な連立が成立した。評議会は、北ローデシアの連邦からの離脱を求める決議と、新しい憲法およびより広範で民主的な選挙権に基づく新しい国民議会の下での完全な内政自治を要求する決議を可決した。

連邦は1963年12月31日に解体され、1964年1月、カウンダは北ローデシア首相の唯一の選挙に勝利した。北ローデシア総督サー・エヴリン・ホーンはカウンダと非常に親しく、彼にその職に立候補するよう促した。その後まもなく、アリス・レンシーナ率いるルンパ教会蜂起として知られる国の北部での反乱が発生し、これはカウンダにとって国家指導者としての最初の国内紛争となった。

北ローデシアは1964年10月24日にザンビア共和国となり、ケネス・カウンダが初代大統領に就任した。独立時、ザンビアはそのかなりの鉱物資源にもかかわらず、大きな課題に直面していた。国内的には、政府を運営できる訓練され教育を受けたザンビア人はほとんどおらず、経済は大部分が外国の専門知識に依存していた。この専門知識の一部は、イギリスの外交官ジョン・ウィルソンによって提供された。1964年には7万人以上のヨーロッパ人がザンビアに居住しており、彼らは経済的に不均衡な重要性を持ち続けた。

3.5. 独立後

独立後のザンビアは、カウンダ大統領の指導の下、政治的・経済的自立を目指したが、銅価格への依存と国際情勢の変動は大きな困難をもたらした。人種差別体制との対決、経済多角化の試み、そして一党制から複数政党制民主主義への移行は、社会正義と人権の観点から重要な意味を持つ出来事であった。

3.5.1. 経済的課題と変化

カウンダが隣国ローデシア(南ローデシア)への襲撃を行うジンバブエ愛国戦線のゲリラを支持したことは、政治的緊張と国境の軍事化をもたらし、1973年の国境閉鎖につながった。ザンベジ川のカリバダム水力発電所は、ローデシアの管理下にあったにもかかわらず、国の電力需要を満たすのに十分な容量を提供した。

1978年9月3日、民間航空機エア・ローデシア825便がカリバ近郊でジンバブエ人民革命軍(ZIPRA)によって撃墜された。子供を含む18人が墜落を生き延びたが、そのほとんどがジョシュア・ンコモ率いるジンバブエ・アフリカ人民同盟(ZAPU)の過激派によって射殺された。ローデシアはガトリング作戦で対応し、ザンビアにあるンコモのゲリラ基地、特にルサカ郊外の彼の軍事本部を攻撃した。この襲撃はグリーンリーダー襲撃として知られるようになった。同日、ザンビアの他の二つの基地も空軍力、精鋭空挺部隊、ヘリコプター搭載部隊を用いて攻撃された。

タンザニアのダルエスサラーム港への鉄道(TAZARA - タンザニア・ザンビア鉄道)は、中国の援助により1975年に完成し、ザンビアの南アフリカへの鉄道路線や、ますます困難になっていたポルトガル領アンゴラを経由する西への鉄道路線への依存を軽減した。鉄道完成まで、ザンビアの輸入品および重要な輸出品である銅の主要な輸送路は、ザンビアからタンザニアの港湾都市へと続くタンザム・ハイウェイであった。タザマ・パイプラインもダルエスサラームからザンビアのンドラまで建設された。

1970年代後半までに、モザンビークとアンゴラはポルトガルから独立を達成した。1965年にローデシアの一方的独立宣言を行ったローデシアの白人優位政権は、1979年のランカスターハウス合意の下で多数派支配を受け入れた。

ポルトガル植民地での内戦と、激化するナミビア独立戦争は、難民の流入をもたらし、輸送問題を悪化させた。アンゴラを西に貫くベンゲラ鉄道は、1970年代後半までにザンビアの交通にとって実質的に閉鎖された。ザンビアのアフリカ民族会議(ANC)のようなアパルトヘイトに対する国内の抵抗運動への支援も、南アフリカ防衛軍が外部襲撃中に反体制派の標的を攻撃したため、安全保障上の問題を引き起こした。

1970年代半ば、ザンビアの主要輸出品である銅の価格は世界的に急落した。ザンビアの状況では、銅を遠くの市場へ輸送するコストがさらなる負担となった。ザンビアは外国および国際的な貸し手に救済を求めたが、銅価格が低迷し続けたため、増大する債務の返済はますます困難になった。1990年代半ばまでに、限定的な債務救済にもかかわらず、ザンビアの一人当たりの対外債務は世界で最も高い水準の一つであり続けた。

3.5.2. 民主化の過程

1972年から1991年まで、ザンビアはカウンダが提唱した「一つのザンビア、一つの国家」というモットーの下、統一民族独立党(UNIP)を唯一の合法政党とする一党制国家であった。カウンダ政権下では、教育や医療などの社会開発が進められた一方で、政権批判は抑圧され、人権状況には課題もみられた。

1990年6月、カウンダに対する暴動が加速した。多くの抗議者が1990年6月の画期的な抗議行動で政権によって殺害された。1990年、カウンダはクーデター未遂事件を乗り切り、1972年のチョマ委員会の下で一党支配を確立していたが、1991年に複数政党制民主主義を再導入することに同意した。複数政党制選挙の結果、カウンダはフレデリック・チルバ率いる社会民主主義的な複数政党制民主主義運動(MMD)に敗れ、政権の座を降りた。これにより、社会経済開発と政府の地方分権化の時代が始まった。

チルバ政権下では、経済自由化や民営化が進められたが、汚職問題や人権侵害の指摘もなされた。その後、ザンビアは複数政党制国家となり、いくつかの平和的な政権移行を経験している。市民社会の成長は、民主主義の定着と人権擁護において重要な役割を果たしてきたが、報道の自由の制限や野党活動家への圧力など、民主主義定着に向けた課題も依然として存在する。2000年代には経済は安定し、2006年から2007年にかけて一桁のインフレ率を達成し、実質GDP成長、金利低下、貿易水準の向上が見られた。その成長の多くは、鉱業への外国投資と世界の銅価格の上昇によるものである。これらすべてが、ザンビアが援助供与国から熱心に求められるようになり、同国への投資家の信頼感が急上昇する結果となった。

1989年、ザンビアの二つの自然遺産、モシ・オ・トゥニャ国立公園とヴィクトリアの滝がユネスコ世界遺産に登録された。

4. 地理

ザンビアはアフリカ南部の内陸国であり、熱帯気候に属する。国土の大部分は、いくつかの丘陵や山地、そして河川渓谷によって分断された高原で構成されている。面積は75.26 万 km2で、世界で39番目に大きな国であり、チリよりわずかに小さい。国土は主に南緯8度から18度、東経22度から34度の間に位置する。

4.1. 地形と水系

ザンビアは、主に二つの主要な河川流域によって排水されている。国土の約4分の3を占める中央部、西部、南部はザンベジ川/カフエ川流域であり、国土の約4分の1を占める北部はコンゴ川流域である。北東部の非常に小さな地域は、タンザニアのルクワ湖の内陸流域の一部を形成している。

ザンベジ川流域には、ザンビアを全部または一部流れる多くの主要河川がある。カボンポ川、ルングウェブング川、カフエ川、ルアングワ川、そしてザンベジ川本体である。ザンベジ川は国内を西に流れ、その後、ナミビア、ボツワナ、ジンバブエとの南部国境を形成する。その水源はザンビアにあるが、アンゴラに流れ込み、その支流の多くはアンゴラの中央高地に源を発する。クアンド川の氾濫原の端(主要な流路ではない)はザンビアの南西国境を形成し、チョベ川を通じてこの川はザンベジ川にほとんど水を供給しない。なぜなら、ほとんどが蒸発によって失われるからである。

ザンベジ川の最も長く大きな二つの支流、カフエ川とルアングワ川は、主にザンビア国内を流れる。ザンベジ川との合流点は、それぞれチルンドとルアングワ町でジンバブエとの国境にある。合流する前、ルアングワ川はザンビアとモザンビークの国境の一部を形成している。ルアングワ町から、ザンベジ川はザンビアを離れ、モザンビークに流れ込み、最終的にモザンビーク海峡に注ぐ。

ザンベジ川は、国の南西端に位置する幅1.6 kmのヴィクトリア滝で約100 m落下し、その後カリバ湖に流れ込む。南部国境に沿って走るザンベジ渓谷は深く、幅も広い。カリバ湖から東へは地溝によって形成され、ルアングワ渓谷、ムウェル・ルアプラ渓谷、ムウェル・ワ・ンティパ湖、タンガニーカ湖渓谷と同様にリフトバレーである。

ザンビア北部は非常に平坦で広大な平野が広がっている。西部で最も顕著なのはザンベジ川のバロツェ氾濫原で、12月から6月にかけて洪水が発生し、年間雨季(通常11月から4月)より遅れる。この洪水は自然環境、そして住民の生活、社会、文化、そして国内の他のより小さな氾濫原に大きな影響を与える。

ザンビア東部では、ザンベジ渓谷とタンガニーカ湖渓谷の間に広がる高原が北方に向かって傾斜しており、南部では約900 mから中央部では1200 mへと緩やかに上昇し、北部のムバラ近郊では1800 mに達する。ザンビア北部のこれらの高原地域は、世界自然保護基金(WWF)によって中央ザンベジアン・ミオンボ森林地帯エコリージョンの大部分として分類されている。

ザンビア東部は多様性に富んでいる。ルアングワ渓谷は高原を北東から南西への曲線で分断し、ルンセンフワ川の深い谷によって高原の中心部へと西に伸びている。谷の一部の側面には丘陵や山地が見られ、特に北東部にはマラウイ国境のニイカ高原(2200 m)があり、これはザンビア国内にマフィンガ丘陵として延び、国の最高地点であるマフィンガ・セントラル(2339 m)を含んでいる。

ザンベジ川とコンゴ川の流域を分ける分水嶺であるムチンガ山地は、ルアングワ川の深い谷と平行に走り、その北端に険しい背景を形成しているが、ほとんどの場所で1700 m未満である。その最高峰ムンプは西端にあり、1892 mで、東部国境地域から離れたザンビアの最高地点である。コンゴ・ペディクルの国境はこの山の周りに引かれた。

コンゴ川の最南端の源流はザンビアにあり、最初はチャンベシ川として、そしてバングウェウル湿地の後にはルアプラ川として北部地域を西に流れる。ルアプラ川はコンゴ民主共和国との国境の一部を形成している。ルアプラ川は南に流れ、その後西に流れ、北に曲がってムウェル湖に入る。湖のもう一つの主要な支流はカルングウィシ川で、東から湖に流れ込む。ルヴア川はムウェル湖から排水され、北端からルアラバ川(コンゴ川上流)へと流れ出る。

タンガニーカ湖は、コンゴ盆地に属するもう一つの主要な水文学的特徴である。その南東端は、タンザニアとのザンビア国境の一部を形成するカランボ川から水を受け入れる。この川には、アフリカで2番目に高い連続した滝であるカランボ滝がある。

4.2. 気候

ザンビアは中央アフリカの高原に位置し、海抜1000 mから1600 mの間に位置する。平均標高1200 mは、この土地に概して穏やかな気候を与えている。ザンビアの気候は熱帯性で、標高によって変化する。ケッペンの気候区分では、国の大部分は亜熱帯湿潤気候または熱帯湿潤乾燥気候に分類され、南西部とザンベジ渓谷沿いには半乾燥のステップ気候の小さな区間がある。

主な季節は二つあり、夏に対応する雨季(11月から4月)と、冬に対応する乾季(5月/6月から10月/11月)である。乾季は、涼しい乾季(5月/6月から8月)と暑い乾季(9月から10月/11月)に分けられる。標高の緩和効果により、5月から8月の涼しい季節には、熱帯条件ではなく快適な亜熱帯の天候となる。しかし、国の大部分では、平均月間気温が年間8ヶ月以上20 °Cを超える。

4.3. 生物多様性

ザンビアには、森林、低木林、疎林、草原植生タイプなど、数多くの生態系が存在する。

2015年、ザンビアには約12,505種の同定された種がいると報告されており、その内訳は動物種63%、植物種33%、細菌およびその他の微生物種4%であった。

推定3,543種の野生顕花植物があり、これらはカヤツリグサ科、草本植物、木本植物から構成される。国の北部州と北西州は、特に顕花植物の多様性が最も高い。顕花植物の約53%は希少であり、国全体で見られる。

242種の哺乳類が国内で見られ、そのほとんどが森林地帯と草原生態系に生息している。ローデシアキリンとカフュー・リーチュエは、ザンビア固有の有名な亜種の一部である。

国内では推定757種の鳥類が確認されており、そのうち600種は留鳥またはアフリカ熱帯区の渡り鳥である。470種が国内で繁殖し、100種は非繁殖性の渡り鳥である。ザンビアゴシキドリはザンビア固有種である。

ザンビアでは、24の魚科に属する約490種の既知の魚類種が報告されており、タンガニーカ湖が固有種の数が最も多い。

5. 政治

ザンビアの政治は、大統領制の代表民主共和制の枠組みの中で行われ、大統領は複数政党制における国家元首と政府の長の双方を務める。政府は行政権を行使し、立法権は政府と議会の双方に帰属する。

ザンビアは1964年10月の独立と同時に共和国となった。2011年から2014年まで、ザンビアの大統領はマイケル・サタであったが、2014年10月28日にサタが死去した。サタの死後、スコットランド系ザンビア人であるガイ・スコット副大統領が大統領代行となった。2015年1月22日に大統領選挙が行われた。合計11人の大統領候補が選挙で争い、2015年1月24日、エドガー・ルングが接戦の末、第6代大統領に当選したと発表された。彼は48.33%の票を獲得し、最も近いライバルであるハカインデ・ヒチレマ(46.67%)を1.66%リードした。他の9人の候補者はすべて1%未満の得票率であった。2016年8月の2016年ザンビア総選挙で、エドガー・ルング大統領は第1回投票で僅差で再選された。野党は不正行為の申し立てを行い、与党愛国戦線(PF)は野党UPND党による申し立てを否定した。

2021年の総選挙では、投票率70%を記録し、ハカインデ・ヒチレマが59%の票を獲得して勝利し、最も近いライバルである現職のエドガー・チャグワ・ルング大統領は39%の票を獲得した。8月16日、エドガー・ルングはテレビ声明で敗北を認め、書簡を送って次期大統領ハカインデ・ヒチレマを祝福した。2021年8月24日、ハカインデ・ヒチレマはザンビアの新大統領として宣誓就任した。

5.1. 統治機構

ザンビアは、大統領を元首とする共和制国家である。行政権は大統領が率いる政府が、立法権は国民議会(一院制)が、司法権は裁判所がそれぞれ担っており、三権分立の原則が採用されている。

大統領は国民の直接選挙によって選出され、任期は5年で、3選は禁止されている。大統領は閣僚を国民議会議員の中から任命する。首相職は1991年に廃止された。

国民議会は定数167議席で、そのうち158議席が小選挙区制による直接選挙で選出され、最大8議席が大統領による任命、そして議長が職権上の議員となる。議員の任期は5年である。

司法府の最高機関は最高裁判所であり、その下に高等裁判所、治安判事裁判所、地方裁判所が設置されている。2016年には憲法裁判所が別途設立された。

ザンビアは1972年から1991年まで統一民族独立党(UNIP)による一党制であったが、1991年に複数政党制が導入された。主要政党には、ハカインデ・ヒチレマ現大統領が率いる中道左派の国家開発統一党(UPND)、エドガー・ルング前大統領が率いる社会民主主義的な愛国戦線(PF)などがある。かつて政権を担った複数政党制民主主義運動(MMD)やUNIPも存続している。

民主的説明責任の観点からは、選挙の透明性や公正性、政府の汚職問題、報道の自由などが課題として指摘されることがある。一方で、数度の平和的な政権交代を実現しており、アフリカにおける民主主義国の一つと見なされている。

5.2. 行政区画

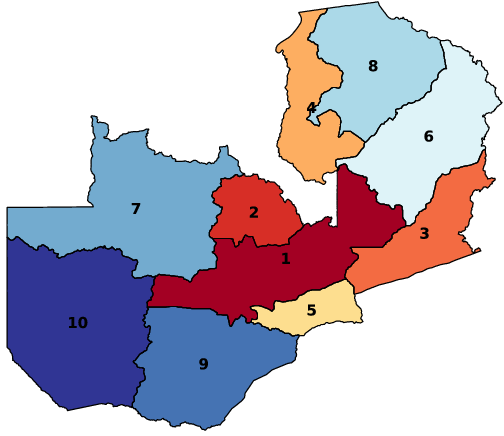

ザンビアは、行政的に10の州(Province)に分かれており、それらはさらに合計117の県(District)に細分化されている。選挙区としては156の選挙区と1,281の区(Ward)がある。

各州は州都を持ち、中央政府から任命された州大臣によって行政が監督される。地方自治のレベルでは、県議会が地域の開発計画や公共サービスの提供において役割を担っているが、中央集権的な傾向も依然として見られる。

;州

# 中央州

# カッパーベルト州

# 東部州

# ルアプラ州

# ルサカ州

# ムチンガ州

# 北西州

# 北部州

# 南部州

# 西部州

各州は、地理的特徴、主要産業、民族構成などに多様性が見られる。例えば、カッパーベルト州は鉱業が盛んで都市化が進んでいる一方、西部州は広大なバロツェ氾濫原を有し、伝統的な生活様式が残る地域もある。

5.3. 対外関係

1964年の独立後、ザンビアの外交関係は主に、アフリカ民族会議やSWAPOなど、南部アフリカの他の国々の解放運動を支援することに焦点が当てられていた。ケネス・カウンダ初代大統領は、南部アフリカにおける白人少数派支配と植民地主義に対する最も声高な反対者の一人であり、アンゴラの解放とアンゴラ内戦中のUNITA、ナミビアのアパルトヘイト下の南アフリカからの独立闘争中のSWAPO、南ローデシア(現在のジンバブエ)、そして南アフリカのアパルトヘイトとの闘争におけるアフリカ民族会議を積極的に支援した。

冷戦時代、ザンビアは非同盟運動のメンバーであった。

ザンビアは、独立以来中華人民共和国とは経済的にも軍事的にも友好関係を維持しており、タンザン鉄道の建設は中国の援助によるものであった。しかし、近年では中国からの融資による「債務の罠」問題や、中国系企業における労働問題などが指摘され、対中関係のあり方が国内で議論の的となることもある。

日本とは、独立と同時に国交を樹立し、経済協力を中心とした友好関係を築いている。

ザンビアは、国際連合、アフリカ連合、南部アフリカ開発共同体(SADC)、イギリス連邦など、多くの国際機関のメンバーである。国際紛争においては、平和的解決と対話を重視する立場を取ることが多い。経済協力に関しては、伝統的な欧米諸国や国際機関に加え、近年では中国やインドといった新興国との関係も深めている。その際、ザンビアの国益確保と地域安定への貢献、そして人道的問題への配慮が外交政策の重要な要素となっている。

ボツワナ、ナミビア、ザンビア、ジンバブエの国境が集まる地点に関する国境紛争や、コンゴ民主共和国とのルンチンダ・プウェト地域を巡る紛争を抱えている。

5.4. 軍事

ザンビア国防軍(ZDF)は、ザンビア陸軍(ZA)、ザンビア空軍(ZAF)、ザンビア国家奉仕団(ZNS)から構成されている。ZDFは主に外部からの脅威に対処するために設計されている。内陸国であるため海軍は保有していないが、ザンビア陸軍は内水域の安全保障を維持するための海上巡視部隊を維持している。

2019年、ザンビアは国連の核兵器禁止条約に署名した。

兵力規模は、2022年時点で現役兵約17,000人(陸軍15,000人、空軍2,000人)と推定され、予算はGDPの1.2%であった。軍備は主に中国製、ロシア製、旧ソ連製の兵器で構成されており、近年では中国がザンビアへの主要な武器供給国となっている。

ザンビア国家奉仕団は、国民に共和国への奉仕を訓練し、インフラを開発し、国家の食料安全保障を強化し、社会経済開発に貢献することを任務とする防衛部門である。ザンビア国家奉仕団(ZNS)の隊員は、中央アフリカ共和国における国連MINUSCAミッションにザンビアが派遣した平和維持部隊に含まれている。

ザンビア国防軍は、1970年代から1980年代にかけての多くの地域的・国際的な主要紛争において重要な役割を果たしてきた。特に、ローデシア紛争などの主要なアフリカの対立において、ザンビア軍は反乱鎮圧作戦に従事した。

文民統制の原則は確立されているが、軍の影響力や政治への関与については、時に議論の対象となることがある。国際平和維持活動へは、国連ミッションを中心に積極的に部隊を派遣し、地域の安定に貢献している。

5.5. 人権

ザンビアの憲法は表現の自由や報道の自由を保障しているが、実際には政府がこれらの権利を頻繁に制限している。政府は反対意見や批判に敏感であり、公序良俗を乱したという法的口実を用いて批判者を迅速に起訴してきた。名誉毀損法は言論と報道の自由を抑圧するために利用されている。

ザンビアでは、男性および女性双方の同性間の性的行為は違法である。2010年の調査では、ザンビア人のわずか2%が同性愛を道徳的に許容できると考えていることが明らかになった。2019年12月、駐ザンビア米国大使ダニエル・ルイス・フットが、同性カップルのジャフェット・チャタバとスティーブン・サンバの投獄に「愕然とした」と報じられた。控訴が棄却され、カップルに15年の懲役刑が言い渡された後、フット大使はザンビア政府に対し、この事件と国の反同性愛法を再検討するよう要請した。フット大使は反発に直面し、ソーシャルメディアで脅迫された後、公の場への出席をキャンセルし、その後、ルング大統領が彼をペルソナ・ノン・グラータと宣言した後、本国に召還された。

女性や子どもの権利に関しては、児童婚やジェンダーに基づく暴力が依然として深刻な問題である。労働者の権利については、特に鉱山業における労働条件や安全衛生基準の遵守が課題となっている。政府や市民社会団体は、これらの人権課題の改善に向けて法律の整備や啓発活動を行っているが、実効性の確保が求められている。

6. 経済

ザンビアは開発途上国であり、2011年に中所得国の地位に達した。21世紀の最初の10年間、ザンビア経済はアフリカで最も急速に成長した経済の一つであり、首都ルサカは南部アフリカ開発共同体(SADC)で最も急速に成長した都市であった。ザンビアの経済実績は、近年の銅価格の下落、大幅な財政赤字、エネルギー不足により停滞している。

2022年現在、ザンビアの年間平均輸出額は75.00 億 USDから80.00 億 USDの間である。2018年には91.00 億 USD相当の輸出を記録した。2015年には、ザンビア人の約54.4%が国の定める貧困線以下で生活しており、2010年の60.5%から改善した。農村部の貧困率は約76.6%、都市部の貧困率は約23.4%であった。国の貧困ラインは月額214ZMK(12.85 USD)であった。国連開発計画による2018年の最新の推定では、人口の47.9%が依然として多次元貧困の影響を受けている。都市部における失業と不完全雇用は深刻な問題である。ほとんどの地方のザンビア人は自給自足農家である。

ザンビアは2024年の世界イノベーション指数で116位にランクされた。社会指標は依然として低下傾向にあり、特に2007年の出生時平均余命(約40.9歳)と妊産婦死亡率(妊娠10万人あたり830人)の測定値で顕著であった。2023年までに、出生時平均余命は約62歳に再び上昇した。

ザンビアは1970年代に国際的な銅価格が下落した後、貧困に陥った。社会主義政権は、国際通貨基金(IMF)の構造調整プログラム(SAP)のいくつかの失敗した試みで収入の減少を補った。ローデシア(1965年から1979年まで)、現在のジンバブエとして知られる主要な供給ルートと鉄道路線を通じた貿易を行わない政策は、経済に大きな損害を与えた。カウンダ政権後(1991年から)、歴代政府は限定的な改革を開始した。経済は1990年代後半まで停滞した。2007年、ザンビアは9年連続の経済成長を記録した。インフレ率は8.9%で、2000年の30%から低下した。

ザンビアは依然として、公共部門の規模やザンビアの社会部門提供システムの改善といった経済改革問題に取り組んでいる。経済規制と官僚的形式主義は広範であり、汚職も蔓延している。ライセンス取得プロセスを取り巻く官僚的な手続きは、便宜供与金の広範な使用を助長している。ザンビアの対外債務総額は、2000年に重債務貧困国イニシアティブ(HIPC)の債務救済の資格を得た際、特定の履行基準を満たすことを条件に、60億ドルを超えていた。当初、ザンビアは2003年後半にHIPC完了時点に到達し、大幅な債務免除の恩恵を受けることを望んでいた。

2003年1月、ザンビア政府はIMFと世界銀行に対し、ザンビア国立商業銀行と国営電話・電力事業の民営化を求める合意済みの履行基準の一部を再交渉したいと伝えた。これらの問題については合意に達したが、その後の公務員賃金への過剰支出により、ザンビアの最終的なHIPC債務免除は2003年後半から早くとも2005年初頭に遅れた。2004年にHIPC完了を目指すため、政府は2004年の緊縮財政予算案を作成し、公務員給与を凍結し、税数を増やした。増税と公共部門の賃金凍結は、昇給と新規雇用を禁止した。これは2004年2月に全国的なストライキを引き起こした。

ザンビア政府は、銅産業への経済依存を減らすための経済多角化プログラムを推進している。このイニシアチブは、農業、観光、宝石採掘、水力発電を促進することにより、ザンビアの豊富な資源基盤の他の構成要素を活用しようとしている。2018年7月、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領とザンビアのエドガー・ルング大統領は、首都ルサカで貿易・投資から観光・外交に至る分野に関する12の協定に署名した。

2020年11月13日、ザンビア政府はドル建て国債の利払いができずに債務不履行状態となった。これは新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大後、アフリカ初の債務不履行国となったことを意味する。対外債務は128億ドルに達しており、2023年までにフランスなどの債権国は63億ドル分の債務について返済条件見直しを受け入れた。

6.1. 経済状況と課題

ザンビア経済は、銅を中心とする鉱業に大きく依存しており、国際的な銅価格の変動が国内総生産(GDP)成長率や為替レートに直接的な影響を与える。近年の主なマクロ経済指標を見ると、GDP成長率は銅価格や天候不順(農業生産や水力発電への影響)により変動が大きい。インフレーション率は、通貨ザンビア・クワチャの価値変動や食料価格の影響を受けやすい。失業率、特に若年層の失業率は依然として高く、社会問題となっている。

貧困問題は深刻で、特に農村部では貧困率が高い。国民の半数以上が貧困ライン以下での生活を余儀なくされている。食料安全保障も重要な課題であり、天候不順によるトウモロコシなどの主要作物の不作は、食料価格の高騰や食料不足を引き起こすことがある。

対外債務は長年の懸案事項であり、2020年には債務不履行(デフォルト)に陥った。中国からの融資が急増しており、いわゆる「債務の罠」に対する懸念も指摘されている。政府は債務再編交渉を進めているが、財政再建は道半ばである。

経済多角化は歴代政権の課題であり、鉱業依存からの脱却を目指して農業、観光、製造業の振興が図られている。農業分野では、白人農家の受け入れや海外からの投資によりトウモロコシなどの生産が増加し、食料自給率の向上や輸出余力の拡大が見られる。しかし、小規模農家の生産性向上や市場アクセス改善、土地所有問題の解決などが課題である。

経済成長の恩恵が国民全体に行き渡らず、社会的不平等が拡大していることも問題視されている。都市部と農村部の経済格差、所得格差は依然として大きい。構造調整プログラムの導入は、一部で社会サービスの後退や失業者の増加を招き、国民生活に負の影響を与えたとの批判もある。持続可能な経済成長と社会全体の公正な発展の両立が求められている。

6.2. 鉱業

鉱業および採石業は、2019年のザンビアのGDPの約13.2%を占めた。ザンビア経済は歴史的に銅鉱業に基盤を置いてきた。産業は1973年に国有化されたが、政府管理下では生産が大幅に減少した。1996年から2000年にかけての民営化後、銅部門への投資、生産、雇用は増加した。

2019年現在、銅輸出はザンビアの全輸出品の価値の約69%を占めている。2023年、ザンビアは69.80 万 tの銅を生産した。これはアフリカで2番目に大きな銅生産国であり、世界で7番目に大きな銅生産国であり、世界生産の4%を占めている。ザンビアのカッパーベルト州は、国のGDPのほぼ4分の1、国の銅生産の3分の1を占めている。国営のZCCMインベストメンツ・ホールディングスはいくつかの鉱山事業を所有しており、モパニ銅鉱山の49%の株式を保有し、残りの51%はアラブ首長国連邦がインターナショナル・ホールディング・カンパニーを通じて保有している。ZCCMは、ヴェーダーンタ・リソーシズおよびファースト・クアンタム・ミネラルズが所有する鉱山事業に関心を持っている。ザンビア経済は銅産業に大きく依存しているため、国の為替レートは銅価格に応じて変動する。

中国政府は、国有企業を通じて、また一帯一路構想の一環として、この戦略的資源を中国市場向けに確保するために、ザンビアの銅に多額の海外直接投資を行ってきた。中国企業JCHXマイニングは、ザンビアのルバンベ銅鉱山の80%を所有し、ZCCMが残りの20%を保有している。中国が運営するコルム炭鉱における危険な労働条件、低賃金、労働虐待は、ザンビアで政治的な論争の的となっている。

銅に加えて、ザンビアで採掘される主要な鉱物には、金鉱(カンサンシ鉱山)、マンガン(セレンジェ鉱山)、ニッケル鉱(ムナリ鉱山)、そして宝石(特にアメシスト、ベリル、エメラルド、トルマリン)がある。鉱業は地域社会に雇用機会を提供する一方で、環境汚染や労働条件の悪化といった問題も引き起こしており、持続可能な鉱業開発が求められている。

6.3. 農業

農業はザンビア経済において非常に重要な役割を果たしており、鉱業よりもはるかに多くの雇用を提供している。ザンビアの第一次産業従事者人口は55.8%(2012年)を占める。かつては食糧をしばしば輸入に頼っていたが、2000年代後半から急速に食糧生産が増大し、食料自給率が150%を上回る、アフリカでは希少な農業大国となった。この要因として、1995年に新土地法が施行され、99年間の土地リース権が認められたことが挙げられる。これにより事実上の土地私有が可能になり、外国人にも土地リース権が認められた。

2000年頃に南隣のジンバブエで白人農園の強制収用が起こった際、ザンビアは約150人から300人の白人ジンバブエ人農家を受け入れた。彼らはタバコ、小麦、唐辛子など様々な作物を約150の農場で栽培している。彼らがもたらした技術は、故レヴィー・ムワナワサ大統領の下での一般的な経済自由化と相まって、ザンビアの農業ブームを刺激したと評価されている。2004年、ザンビアは26年ぶりにトウモロコシを輸入量より多く輸出した。

主要農産物は、主食であるトウモロコシのほか、タバコ、小麦、キャッサバ、サトウキビ、綿花、落花生、大豆などである。政府は農業生産性の向上、食料自給体制の強化、そして輸出による外貨獲得を目指し、小規模農家への支援(肥料や種子の配布、技術指導など)や灌漑施設の整備、市場アクセスの改善に取り組んでいる。しかし、天候不順による干ばつや洪水、高価な農業資材、未整備な農道、土地所有制度の複雑さなどが課題として残っている。特に土地所有に関しては、伝統的な慣習法に基づく土地利用と、近代的な土地登記制度との間の調整が求められている。農業部門の経済的・社会的貢献度は高く、貧困削減や地方開発の鍵を握ると考えられている。

2019年12月、ザンビア政府は医療用および輸出目的に限り、大麻を合法化することを全会一致で決定した。

6.4. 観光

観光業は2021年にザンビアのGDPの5.8%を占め、過去最高は2019年の9.8%であった。観光の大部分は野生生物保護地域、特にザンビアの20の国立公園と34の動物管理地域に集中している。最も重要な観光地であるヴィクトリアの滝はユネスコ世界遺産である。滝のザンビア側はモシ・オ・トゥニャ国立公園内にあり、滝の残りの部分は隣国ジンバブエの一部である。ヴィクトリアの滝に近いリビングストンは、重要な観光センターとなっている。その他の人気のある国立公園には、北ルアングワ国立公園、南ルアングワ国立公園、カフエ国立公園、リウワ平原国立公園などがある。

ザンビア政府は、特に地方における経済発展、そして野生生物保護の手段として観光を推進してきた。観光客は主に、サファリツアー、ヴィクトリアの滝の観光、アドベンチャーツーリズム(ラフティング、バンジージャンプなど)を目的に訪れる。旅行の適期は、乾季(5月から10月)であり、野生動物の観察に適している。

観光開発は、地域社会に雇用機会や収入をもたらす一方で、自然環境への負荷や文化変容といった負の影響も懸念される。そのため、環境保護と地域住民の利益に配慮した持続可能な観光への取り組みが重要視されている。エコツーリズムの推進や、観光収入の一部を地域還元する仕組み作りなどが試みられている。

6.5. エネルギー

2009年、ザンビアは10.3TWhの電力を発電し、太陽光発電と水力発電の両方の利用で高く評価されている。しかし、2015年初頭現在、ザンビアは2014/2015年の雨季の雨量不足により深刻なエネルギー不足を経験し始め、カリバダムや他の主要なダムの水位が低下した。

ザンビアの主要なエネルギー源は水力発電であり、電力生産の大部分を占めている。カリバダム(ジンバブエと共有)やカフエゴージダムなどが主要な水力発電所である。しかし、近年は干ばつの影響で発電量が不安定になることがあり、電力不足が経済活動の制約となることもある。

政府はエネルギー供給の安定化と多様化を目指し、新たな水力発電所の建設や既存施設の改修を進めている。また、未電化地域への電力供給拡大も重要な課題であり、地方電化プロジェクトが推進されている。

再生可能エネルギーの導入にも関心が高まっており、特に太陽光発電のポテンシャルが高いとされている。2019年9月、アフリカン・グリーン・リソーシズ(AGR)は、灌漑ダムと既存の穀物サイロ容量を8万トン拡大するとともに、50メガワット(MW)の太陽光発電所に1.50 億 USDを投資すると発表した。

一方で、伝統的な薪や木炭への依存も依然として高く、森林伐採や環境問題を引き起こしている。エネルギー効率の改善や、持続可能なエネルギー源への転換が求められている。

7. 社会

ザンビア社会は、多様な民族構成と言語、そして急速な都市化といった特徴を持つ。独立後の教育や保健医療の普及努力にもかかわらず、依然として多くの課題を抱えている。特に、貧困層や農村部における社会的弱者の生活改善、少数派の権利擁護は、社会全体の安定と発展にとって重要なテーマである。

7.1. 人口

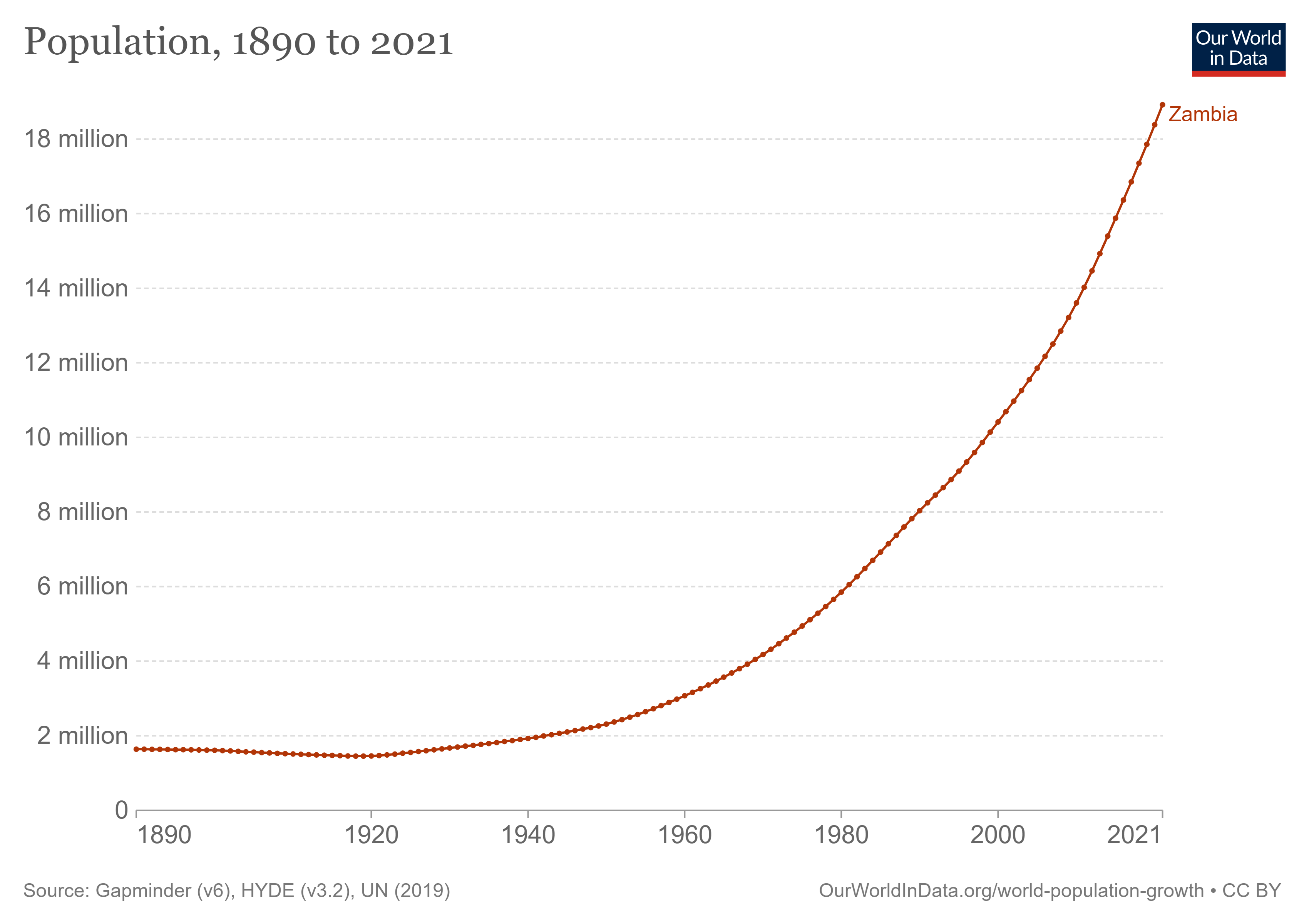

ザンビアの人口は、2022年ザンビア国勢調査時点で19,610,769人であった。1911年から1963年までのイギリスによる植民地統治時代には、ヨーロッパやインド亜大陸からの移民が集まった。後者は年季奉公労働者としてやって来た。白人少数派支配の崩壊後、ほとんどのヨーロッパ人は去ったが、多くのアジア人は残った。ザンビアには成長するアジア人コミュニティがあり、大多数はインド系および中国系である。

1911年5月7日に実施された最初の国勢調査では、ヨーロッパ人1,497人、アジア人39人、そして推定82万人の黒人アフリカ人がいた。黒人アフリカ人は、独立前の1911年、1921年、1931年、1946年、1951年、1956年に実施された6回の国勢調査では数えられず、その人口は推定であった。1956年までに、ヨーロッパ人65,277人、アジア人5,450人、カラード5,450人、そして推定210万人の黒人アフリカ人がいた。

2010年の国勢調査では、99.2%が黒人アフリカ人で、0.8%がその他の人種グループで構成されていた。

ザンビアはサブサハラアフリカで最も都市化された国の一つであり、人口の44%が主要な交通回廊に集中している一方、農村地域は人口が希薄である。2007年現在の合計特殊出生率は6.2であった(1996年は6.1、2001-02年は5.9)。

年齢構成は若年層が多く、人口ピラミッドは典型的な発展途上国型を示している。高い人口増加率は、食糧、教育、医療、雇用などの面で社会に大きな負担をかけている。都市部への人口集中は、住宅不足、交通渋滞、衛生問題などの都市問題を引き起こしている。主要都市は首都ルサカのほか、カッパーベルト州のキトウェ、ンドラなどである。

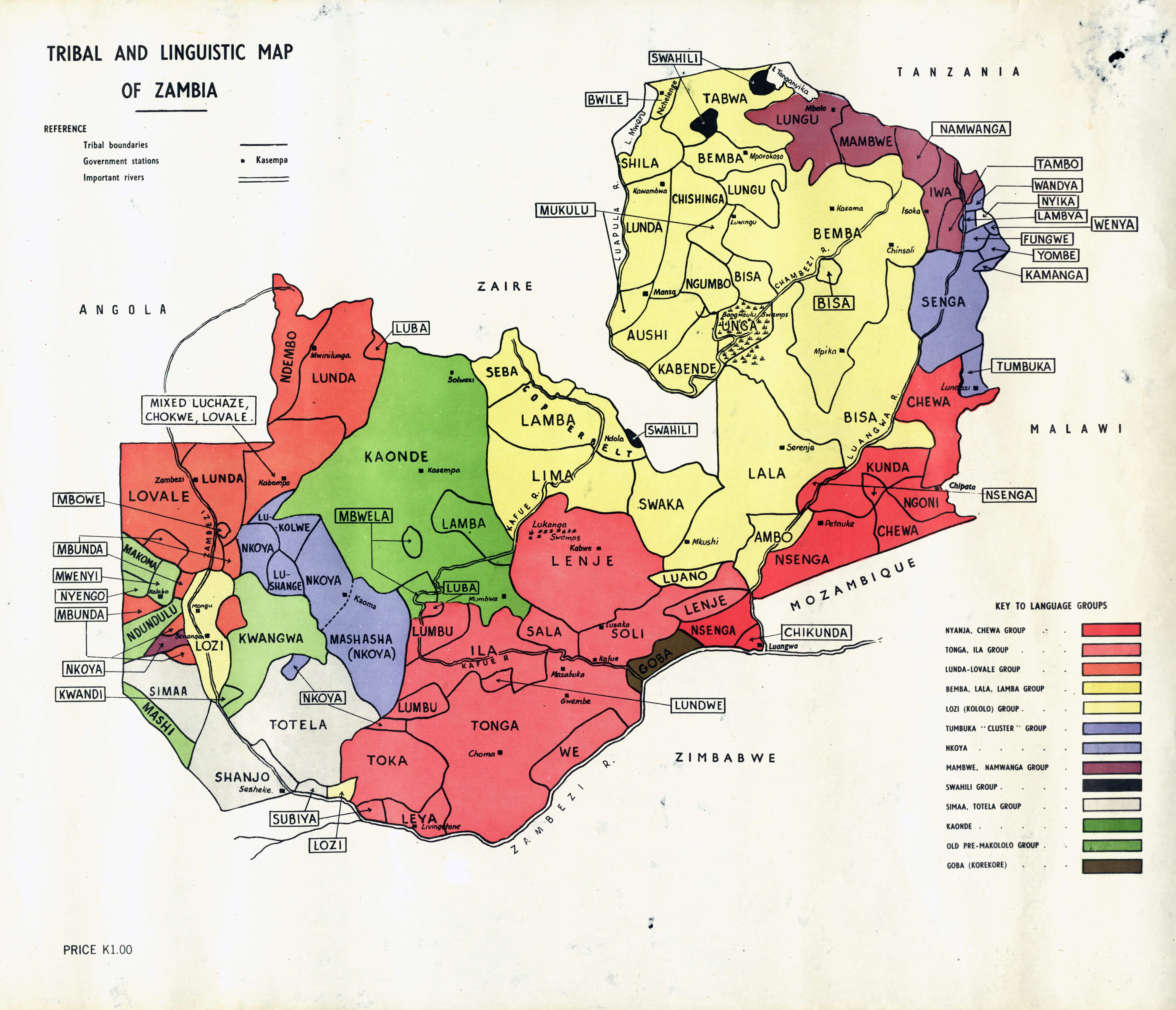

7.2. 民族

ザンビアには名目上約73の民族集団が含まれるが、実際には明確な集団はそれよりも少ない。ザンビア人のほとんどはバントゥー語を話す。主要な民族集団は、ベンバ族(330万人、33.6%)、ニャンジャ族(180万人、18.2%)、トンガ族(170万人、16.8%)、北西部諸族(100万人、10.3%)、ロジ族(バロツェ)(77万人、7.8%)、マンブウェ族(58万人、5.9%)、トゥンブカ族(50万人、5.1%)、ランバ族(16万5千人、2%)、アジア人(11,900人)、ヨーロッパ人(6,200人)である。2010年の人口は、ベンバ族21%、トンガ族13.6%、チェワ族7.4%、ロジ族5.7%、ンセンガ族5.3%、トゥンブカ族4.4%、ンゴニ族4.0%、その他38.6%と推定されていた。

ベンバ族は北部州、ルアプラ州、カッパーベルト州で優勢であり、ニャンジャ族は東部州と中央州、トンガ族は南部州と西部州、ロジ族は西部州で優勢である。トゥンブカ族の少数派は東部のルアングワ川渓谷に居住している。北西州では単一の民族言語集団が優勢ではなく、人口も希薄である。

言語的側面加えて、部族のアイデンティティはザンビアにおいて重要である。これらの部族のアイデンティティは、しばしば家族の忠誠心や伝統的権威と結びついている。部族のアイデンティティは、主要な言語グループの中に包含されている。

イギリス人または南アフリカ人を中心とする移民、およびイギリス系の白人ザンビア市民の一部は、主にルサカとザンビア北部のカッパーベルトに住んでおり、鉱山、金融関連活動に従事しているか、退職している。1964年にはザンビアに7万人のヨーロッパ人がいたが、その後多くが国外に出た。

ザンビアには少数だが経済的に重要なアジア人人口がおり、そのほとんどがインド人と中国人である。この少数派グループは、製造業を支配することで経済に大きな影響を与えている。推定8万人の中国人がザンビアに居住している。近年、数百人の追放された白人農民がザンビア政府の招待でジンバブエを離れ、南部州で農業に従事している。

ザンビアには、カラードとしても知られる混血の少数派がいる。ザンビアのカラードはもはや国勢調査には現れない。植民地時代には、人種隔離により、学校、病院、住宅などの公共の場でカラード、黒人、白人が分離されていた。ザンビアの経済成長に伴う労働力の輸入により、異人種間の関係が増加している。カラードは国勢調査には記録されていないが、ザンビアでは少数派と見なされている。

米国難民移民委員会が発行した「2009年世界難民調査」によると、ザンビアには約88,900人の難民と亡命希望者がいた。国内の難民の大多数はコンゴ民主共和国(2007年にザンビアに住んでいたコンゴ民主共和国からの難民47,300人)、アンゴラ(27,100人)、ジンバブエ(5,400人)、ルワンダ(4,900人)から来ていた。ザンビア人は一般的に外国人に対して友好的である。

2008年5月から、ザンビアにおけるジンバブエ人の数が大幅に増加し始めた。この流入は、主に南アフリカに以前住んでいたジンバブエ人で、そこでの外国人嫌悪暴力から逃れてきた人々で構成されていた。約6万人の難民がザンビアのキャンプに住んでおり、5万人が地元住民と混在している。ザンビアで働きたい難民は許可を申請する必要があり、年間最大500ドルの費用がかかる場合がある。

民族間の関係は概ね良好であるが、政治的な対立が民族感情と結びつくこともあり、少数民族の権利擁護や、全ての民族が平等に社会参加できる環境の整備が求められている。

7.3. 言語

ザンビアの言語の正確な数は不明であるが、多くの文献ではザンビアには73の言語および/または方言があると主張している。この数字は、おそらく相互理解可能性の基準に基づいて、言語と方言を区別していないためであろう。この基準に基づけば、ザンビアの言語の数は実際には約20から30程度になると思われる。

公用語は英語であり、公務、教育、法律で使用される。主要な現地語、特にルサカではニャンジャ語(チェワ語)であり、次いでベンバ語である。カッパーベルトでは、ベンバ語が主要言語で、ニャンジャ語がそれに次ぐ。ベンバ語とニャンジャ語は都市部で話されており、その他にもザンビアで一般的に話されている土着言語がある。これらには、ロジ語、トゥンブカ語、カオンデ語、トンガ語、ルンダ語、ルヴァレ語が含まれ、これらはザンビア国営放送協会(ZNBC)の現地語セクションで取り上げられている。

都市化は一部の土着言語に劇的な影響を与えており、他の言語からの単語の同化も含まれる。都市居住者は、地方の言語に「ディープ」という接頭辞を付けて、同じ言語の都市方言と農村方言を区別することがある。

したがって、ほとんどの人はカッパーベルトではベンバ語とニャンジャ語を話し、ニャンジャ語は主にルサカと東部ザンビアで話される。英語は公的なコミュニケーションで使用され、現在では一般的な異民族間の家族の間で家庭で好まれる言語である。この言語の進化は、ルサカや他の主要都市で聞かれるザンビアのスラングにつながっている。ザンビア人の大多数は通常、複数の言語を話す。公用語である英語と、彼らが住んでいる町や地域で最も話されている言語である。ポルトガル語は、多数のポルトガル語を話すアンゴラ人コミュニティが存在するため、学校のカリキュラムに第二言語として導入されている。フランス語は私立学校で一般的に学ばれており、一部の中等学校では選択科目となっている。ドイツ語コースはザンビア大学(UNZA)に導入されている。

多言語社会であることは文化の多様性を豊かにする一方で、教育や行政におけるコミュニケーションの課題も生じさせている。政府は、公用語である英語の普及とともに、主要な地域言語の維持・振興にも取り組んでいる。

7.4. 宗教

ザンビアは1996年の憲法の下で公式に「キリスト教国家」であるが、信教の自由を承認し保護している。ザンビアは、キリスト教を国教として指定した唯一のアフリカ国家である。ザンビア統計局は、ザンビア人の95.5%がキリスト教徒であり、そのうち75.3%がプロテスタント、20.2%がローマ・カトリックであると推定している。ザンビア・カトリック司教協議会はカトリックの司教協議会である。多くのザンビア人キリスト教徒は習合的であり、土着の宗教的信仰とキリスト教を融合させている。最大のプロテスタント宗派は、聖公会、福音派、ペンテコステ派である。

キリスト教はヨーロッパの植民地主義を通じてザンビアにもたらされ、その多様な宗派や運動は宣教師活動の変化するパターンを反映している。例えば、カトリックは東のポルトガル領モザンビークから、聖公会は南からのイギリスの影響を反映している。1964年の独立後、ザンビアは世界中、特に北米とドイツから他の教会ミッションの流入がさらに増えた。その後の数十年で、西洋の宣教師の役割は(医師などのいくつかの技術職を除いて)現地の信者によって引き継がれた。1991年にペンテコステ派キリスト教徒であるフレデリック・チルバが大統領になると、ペンテコステ派の会衆は全国的に大幅に拡大した。

世界的には比較的小さなプレゼンスを持つ一部のキリスト教宗派がザンビアでは人気がある。同国は、一人当たりのセブンスデー・アドベンチストの信者数が世界で最も多いコミュニティの一つであり、ザンビア人の約18人に1人が該当する。中央アフリカ・ルター派教会は国内に11,000人以上の会員を擁している。1911年からザンビアに存在するエホバの証人は、活動的な説教者だけでも204,000人以上の信者がおり、2018年には93万人以上がキリストの死の年次記念式典に出席した。ザンビア人の約12%が新使徒教会の会員であり、120万人以上の信者を擁する同国は、アフリカで3番目に大きなコミュニティであり、全世界の会員数は900万人を超える。

ザンビア人の約2.7%がイスラム教徒であり、主にスンナ派で、少数のイスマーイール派と十二イマーム派がいる。ある推定によれば10万人のイスラム教徒コミュニティには、コンゴ民主共和国とソマリアからの難民、そしてザンビア市民権を取得した南アジアと中東からの移民が含まれる。主に南アジア系のヒンドゥー教徒は、2019年時点で約1万人であった。1960年代のピーク時には、ザンビアの小さなユダヤ人コミュニティは約1,000人で、主にリトアニア、ラトビア、ドイツ出身であった。2012年までにザンビアのユダヤ人は50人未満となり、そのほとんどがルサカと北部州に住んでいる。少数のバハイ教徒、仏教徒、シク教徒がいる。

伝統信仰も一部地域では依然として影響力を持ち、キリスト教やイスラム教と融合した形で信仰されている場合もある。信教の自由は憲法で保障されているが、少数派宗教に対する社会的な偏見や差別が問題となることもある。

7.5. 教育

すべての人々に対する平等かつ適切な教育を受ける権利は、ザンビア憲法に明記されている。2011年の教育法は、平等かつ質の高い教育を規定している。2018年現在の英語の識字率は86.7%である。

政府の年間教育支出は大幅に変動している。政府予算に占める割合は、2006年に19.6%、2011年に15.3%、2015年に20.2%であった。2020年現在、教育支出はGDPの3.7%を占めている。

ザンビアの教育制度は、初等教育(7年間)、中等教育(5年間)、高等教育から構成される。初等教育は義務教育とされているが、就学率は100%には達しておらず、特に農村部や女子の就学が課題となっている。

識字率は、2015年の推計で15歳以上の国民の63.4%(男性70.9%、女性56%)であり、依然として改善の余地がある。教育の質に関しても、教員不足、教材不足、教室不足などが問題点として挙げられる。

高等教育機関としては、ザンビア大学(1966年設立、ルサカ)やカッパーベルト大学(1987年設立、キトウェ)などの国立大学のほか、私立大学も存在する。しかし、大学進学率は低く、高等教育へのアクセス格差も大きい。

政府は教育の普及と質の向上を目指し、教育予算の拡充、教員養成、学校建設などを進めているが、財政的制約や社会経済的要因から、依然として多くの課題を抱えている。

7.6. 保健

ザンビアはHIV/AIDSの蔓延に直面しており、成人のHIV感染率は12.10%である。しかし、過去10年間で国は進歩を遂げており、15歳から49歳の成人のHIV/AIDS感染率は2013/14年には13%に減少し、約10年前の16%と比較して低下した。他の健康指標も、世界基準では依然として低いものの、大幅に改善している。2014年の妊産婦死亡率は出生10万人あたり398人であり、2007年の591人から減少した。同期間に、5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり119人から75人に低下した。

平均寿命は、2023年時点で約62歳であり、依然として低い水準にある。乳児死亡率も改善傾向にはあるものの、依然として高い。

主要な疾病としては、HIV/AIDSのほか、マラリア、結核、呼吸器感染症、下痢症などが挙げられる。特にマラリアは、依然として多くの人々の健康を脅かしている。

医療サービス体制は、都市部と地方部で大きな格差がある。都市部には比較的設備の整った病院が存在するが、地方部では医療施設や医療従事者が不足しており、住民が必要な医療サービスを受けられないケースが多い。医薬品の不足も深刻な問題である。

政府は、公衆衛生の改善と医療アクセス向上を目指し、プライマリ・ヘルスケアの強化、医療従事者の育成、地方への医療資源の配分などに努めている。HIV/AIDS対策としては、予防啓発活動、検査・カウンセリングの推進、抗レトロウイルス薬治療の普及などが行われている。しかし、財政的制約や人材不足などから、十分な成果を上げるには至っていない。

8. 交通

ザンビアの交通は、内陸国という地理的条件から、近隣諸国との連携が不可欠である。主要な交通手段は、道路、鉄道、航空、そして一部地域での水運である。

道路網は国内交通の基幹を成すが、特に地方部では未舗装路が多く、雨季には通行が困難になることもある。幹線道路の整備は進められているものの、維持管理が課題となっている。

鉄道は、国土中央部を南北に貫き、北のコンゴ民主共和国からキトウェ、カピリムポシ、ルサカを通ってリビングストンでジンバブエへと抜けるザンビア鉄道と、カピリムポシから北東へ伸び、タンザニアのダルエスサラームへと抜けるタンザン鉄道(TAZARA)の2つの主要路線がある。ザンビア鉄道は1905年に開通し、カッパーベルトの銅を輸送する大動脈となってきた。1964年の独立後に南のローデシアとの関係が悪化し、銅の輸送が滞るようになったため、新たな輸出ルートとしてタンザン鉄道が計画され、1976年に中国の援助で開通した。旅客輸送も行われているが、どちらの鉄道も主力は貨物輸送であり、なかでも銅の輸送の占める割合が非常に高い。老朽化が進んでおり、近代化が求められている。

航空輸送は、首都ルサカのケネス・カウンダ国際空港が国際的なハブ空港となっているほか、ンドラ、リビングストンなどにも空港がある。国内線も運航されている。

水運は、タンガニーカ湖やザンベジ川、カフエ川などの一部地域で利用されている。タンガニーカ湖では、ムプルング港からタンザニアやコンゴ民主共和国、ブルンジへのフェリーが就航しているが、貨物取扱量は少量にとどまっている。ザンベジ川上にあるボツワナとのわずか数百メートルの国境にはカズングラ・フェリーが運航していたが、これに代わるカズングラ橋が2021年に完成し、両国間の物流が大幅に改善された。

交通インフラの整備は、経済発展、地域間格差の是正、そして近隣諸国との貿易促進にとって不可欠であり、政府は国際協力も得ながら改善努力を続けている。自動車道路は左側通行を採用している。

9. 文化

ザンビアの文化は、約73の民族集団がそれぞれ持つ伝統と、都市化やグローバル化の影響を受けながら形成されてきた現代文化が混在し、多様性に富んでいる。独立後、文化的アイデンティティの確立を目指し、伝統文化の保存・振興と、新しい国民文化の創造が試みられてきた。

9.1. 伝統文化と芸術

ザンビアの各部族は、独自の伝統儀礼、口承文学、工芸技術などを継承してきた。通過儀礼(誕生、成人、結婚、葬儀など)は、コミュニティの結束を強め、文化的価値観を次世代に伝える重要な役割を果たしている。

工芸品としては、トンガ族のバスケットに代表される籠細工、陶器、木彫りの仮面や彫像、楽器、装飾品などが知られている。これらの工芸品は、実用的な目的だけでなく、儀礼や信仰とも深く結びついている。口承文学には、神話、伝説、民話、ことわざなどが含まれ、部族の歴史や知恵、道徳観を伝えている。

現代社会においても、これらの伝統文化と芸術は、観光資源として、また国民的アイデンティティの源泉として重要視されている。政府や文化団体による保存・振興活動が行われているが、都市化や西洋文化の影響による後継者不足や変容も課題となっている。

9.2. 音楽と舞踊

ザンビアの伝統音楽は、ドラム(およびその他の打楽器)を基本とし、多くの歌と踊りを伴う。各民族が独自の音楽スタイルや楽器(親指ピアノなど)を持っており、儀式、祝祭、日常生活の様々な場面で演奏される。

都市部では、外国の音楽ジャンル、特にコンゴのルンバ(スークース)、アフリカ系アメリカ人の音楽、ジャマイカのレゲエなどが人気である。

1970年代には、伝統的なザンビア音楽と、ジミ・ヘンドリックス、ジェームス・ブラウン、ブラック・サバス、ローリング・ストーンズ、ディープ・パープル、クリームのようなグループに似たヘヴィで反復的なリフをミックスしたザムロックという音楽ジャンルが登場し、西洋でカルト的な人気を博した。このジャンルの著名なグループには、リッキー・イリロンガと彼のバンドムシ・オ・トゥニャ、WITCH、クリッシー・"ゼビー"・テンボ、そしてポール・ンゴジと彼のンゴジ・ファミリーがいる。

舞踊は、ザンビアの文化表現の不可欠な部分であり、人々の生活の美しさとスペクタクルを体現している。話すドラムの複雑さから、マライラ伝統儀式の開始を告げるために使用されるカマングドラムまで、多様な形態がある。踊りは、人々を一つにまとめる統一的な要素として機能する。

音楽と舞踊は、社会的メッセージを伝えたり、政治的意見を表明したりする手段としても用いられることがある。

9.3. 食文化

ザンビアの主食は、トウモロコシの粉を湯で練って作る「ンシマ」(Nshimaンシマベンバ語)である。ンシマは、手でちぎって丸め、肉や魚、野菜などの「レリッシュ」(relishレリッシュ英語、おかず)と一緒に食べるのが一般的である。レリッシュには、鶏肉、牛肉、ヤギ肉、魚(特にティラピアやナマズなどの淡水魚)、豆類、カボチャの葉(チブワブワ)、オクラ、トマト、タマネギなどが使われる。

キャッサバ、サツマイモ、ソルガム、ミレットなども重要な炭水化物源である。ピーナッツ(落花生)は、ソースやスナックとして広く利用される。

伝統的な飲料としては、トウモロコシやソルガムを発酵させて作る「チブク」などの地ビールがある。

食事の際のマナーとしては、通常、右手を使って食べる。客をもてなす際には、豊富なンシマと多様なレリッシュを用意することが一般的である。

9.4. メディア

ザンビアにおける表現の自由と報道の自由は憲法で保障されているが、政府は実際にはこれらの権利を頻繁に制限している。与党の愛国戦線は、国営メディア(ザンビア国営放送協会(ZNBC)と広く流通している『ザンビア・デイリー・メール』および『タイムズ・オブ・ザンビア』)を政府の編集統制から解放すると公約したが、これらの報道機関は概して政府寄りの報道を続けてきた。多くのジャーナリストは、ほとんどの政府系新聞が発行前審査を行っているため、自主規制を行っていると伝えられている。ZNBCは放送メディアを支配しているが、いくつかの民間放送局も人口の大部分に到達する能力を持っている。

新聞は、上記の国営紙のほか、民間の『ザ・ポスト』(発行停止)、『デイリー・ネーション』、『ニュース・ディガーズ』などがある。オンラインメディアも普及しつつあり、多様な情報源へのアクセスが可能になっている。

しかし、政府によるメディアへの圧力や、ジャーナリストに対する脅迫・逮捕などが報告されることもあり、報道の自由が十分に確保されているとは言えない状況が指摘されている。メディアが民主主義の発展に果たすべき監視機能や、多様な意見を反映する役割が重要視されている。

9.5. スポーツ

スポーツとゲームは、ザンビア文化の一般的な社会的側面であり、学習、スキルの開発、楽しみ、そして喜びの瞬間のために人々を結びつける。ザンビアのスポーツとゲームには、サッカー、陸上競技、ネットボール、バレーボール、そしてンソロ、チエンガ、ワイダ、かくれんぼ、ワリャコ、ソジョなどの土着のゲームが含まれるが、これらに限定されない。これらは社会化を支援する土着のゲームの一部である。これらのゲームは複数の人によってプレイされるため、社会的および教育的エンターテイメントイベントとなる。これらのゲームのいくつかは、ザンビア人自身と同じくらい古い歴史を持っている。しかし、ザンビアは主に1964年夏季オリンピックで人気のあるグローバルなスポーツとゲームに参加し始めた。

サッカーはザンビアで最も人気のあるスポーツであり、サッカーザンビア代表はサッカー史において輝かしい瞬間を経験してきた。1988年のソウルオリンピックでは、代表チームがイタリア代表を4-0で破った。ザンビアで最も有名なサッカー選手であり、アフリカ史上最も偉大なサッカー選手の一人であるカルシャ・ブワルヤは、その試合でハットトリックを達成した。しかし、今日に至るまで、多くの専門家は、ザンビアがこれまでに編成した中で最高のチームは、1993年4月28日にガボンのリーブルヴィルで飛行機事故で亡くなったチームであると述べている。それにもかかわらず、1996年、ザンビアは公式FIFA世界サッカーチームランキングで15位にランクされ、これは南部アフリカのどのチームよりも高い順位であった。2012年、ザンビアは決勝で2度敗れた後、初めてアフリカネイションズカップで優勝した。彼らは決勝でコートジボワールをPK戦で8-7で破り、その決勝は19年前の飛行機事故からわずか数キロ離れたリーブルヴィルで行われた。サッカーザンビア女子代表は、2023年のオーストラリアとニュージーランドでの大会でFIFA女子ワールドカップデビューを果たし、アフリカサッカー連盟(CAF)を代表する4チームの1つであった。彼女たちは初年度に最初のFIFA女子ワールドカップの試合に勝利し、ルショモ・ムウェンバが大会最速ゴールを決め、バーバラ・バンダがWWCトーナメント史上1,000ゴール目を追加した。

ラグビーユニオン、ボクシング、クリケットもザンビアで人気のあるスポーツである。特筆すべきは、2000年代初頭のある時期、オーストラリアと南アフリカのラグビー代表チームのキャプテンは、同じルサカの病院で生まれた選手、ジョージ・グレーガンとコルネ・クリヘであった。2014年まで、ルアンシャのロアン・アンテロープ・ラグビークラブは、高さ110フィート6インチの世界で最も高いラグビーユニオンのゴールポストとしてギネス世界記録を保持していた。この世界記録は現在、ウェンズベリー・ラグビークラブが保持している。

ザンビアのラグビーユニオンはマイナーだが成長しているスポーツである。彼らは現在、IRBによって73位にランクされており、3,650人の登録選手と3つの正式に組織されたクラブがある。ザンビアはかつてローデシアの一部としてクリケットをプレイしていた。ザンビアはまた、ザンビア生まれのエディ・テンボが2008年にアイルランドとのシンティ/ハーリング混合ルールの試合でスコットランドを代表した、シンティの国際選手を輩出している。

2011年、ザンビアは第10回全アフリカ競技大会を主催する予定であり、そのためにルサカ、ンドラ、リビングストンに3つのスタジアムが建設される予定であった。ルサカのスタジアムは7万人の観客を収容し、他の2つのスタジアムはそれぞれ5万人の観客を収容する予定であった。政府は、プロジェクトのための公的資金の不足のため、スポーツ施設の建設に民間部門が関与することを奨励していた。ザンビアはその後、資金不足を理由に2011年全アフリカ競技大会の開催を辞退した。そのため、モザンビークがザンビアの代わりに開催国となった。

ザンビアはまた、4つの主要なゴルフトーナメントの一つである全米オープンに出場した最初のアフリカ系黒人(マダリツォ・ムティヤ)を輩出した。

1989年、同国のバスケットボールチームは、FIBAアフリカ選手権に出場し、アフリカのトップ10チームの一つとしてフィニッシュした際に最高のパフォーマンスを見せた。

2017年、ザンビアは20歳以下の選手を対象としたパンアフリカンサッカートーナメントU-20アフリカネイションズカップを主催し、優勝した。

オリンピックでは、1984年のロサンゼルスオリンピックでボクシングのキース・ムウィラが銅メダル、1996年のアトランタオリンピックで陸上競技400mハードルのサムエル・マテテが銀メダルを獲得している。

9.6. 祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 3月12日 | 女性の日 | Women's Day | |

| 3月第2月曜日 | 青年の日 | Youth Day | |

| 移動祝日 | 聖金曜日 | Good Friday | |

| 移動祝日 | 聖土曜日 | Holy Saturday | |

| 移動祝日 | 復活祭月曜日 | Easter Monday | |

| 5月1日 | メーデー | Labour Day | |

| 5月25日 | アフリカの日 | Africa Freedom Day | |

| 7月第1月曜日 | 英雄の日 | Heroes' Day | |

| 7月第1火曜日 | 統一の日 | Unity Day | |

| 8月第1月曜日 | 農民の日 | Farmers' Day | |

| 10月18日 | 国民祈りの日 | National Prayer Day | |

| 10月24日 | 独立記念日 | Independence Day | |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day |

この他に、各部族が伝統的に行う祭り(ザンビアの伝統儀式)があり、その中でもクオンボカ祭(ロジ族)、ムトンボコ祭(ルンダ族)、ンツワラ祭(ンゴニ族)などが有名である。

10. 主要な人物

ザンビアの歴史、政治、文化、スポーツなどの分野で重要な足跡を残した人物を以下に挙げる。記述にあたっては、その活動が民主主義、人権、社会進歩に与えた影響を考慮し、特に権威主義的指導者や論争のある人物については、関連する批判や歴史的評価も付記する。

- ケネス・カウンダ (1924-2021)

ザンビア初代大統領(1964年-1991年)。独立運動を指導し、ザンビアをイギリスから独立に導いた。アフリカ統一機構(OAU)議長を務めるなど、アフリカの解放運動や地域紛争の解決に指導力を発揮した。内政においては「人間主義(ヒューマニズム)」を掲げ、教育や医療の普及に努めたが、経済運営の失敗や一党独裁体制の長期化は批判を招いた。特に一党制下では言論や政治活動の自由が制限され、人権状況の悪化を招いた側面がある。1991年の複数政党制導入と民主的選挙による平和的政権移譲は、アフリカにおける民主化の先駆けの一つとして評価される一方、それまでの長期政権に対する批判的な評価も根強い。

- フレデリック・チルバ (1943-2011)

ザンビア第2代大統領(1991年-2002年)。労働組合の指導者から政界入りし、複数政党制民主主義運動(MMD)を率いてカウンダ政権を破り、大統領に就任した。経済自由化や民営化を推進し、市場経済への移行を進めた。これにより一時的な経済成長も見られたが、一方で貧富の差の拡大や失業者の増加、社会サービスの低下を招いたとの批判もある。また、政権末期には汚職疑惑が噴出し、大統領三選を目指す憲法改正を試みたことは、民主主義の後退であると国内外から強い批判を受けた。

- レヴィー・ムワナワサ (1948-2008)

ザンビア第3代大統領(2002年-2008年)。チルバ政権下で副大統領を務めたが、汚職問題などを巡りチルバと対立。大統領就任後は、前政権の汚職追及キャンペーンを展開し、一定の評価を得た。経済運営においては、IMFや世界銀行との協調を進め、債務削減やマクロ経済の安定化に努めた。民主主義の推進や法の支配の確立にも力を入れたが、任期途中で病に倒れ死去した。彼の指導力は、ザンビアの民主主義とガバナンスの改善に貢献したと評価される一方、汚職追及が政治的動機によるものだとの批判も存在した。

- マイケル・サタ (1937-2014)

ザンビア第5代大統領(2011年-2014年)。長年野党指導者として活動し、ポピュリスト的な政策を掲げて大統領に就任。特に中国からの投資に対する国民の不満を背景に、外国資本への規制強化や労働者の権利保護を訴えた。インフラ整備や貧困削減に意欲を見せたが、強権的な政治手法や反対派への弾圧は批判を招いた。人権団体からは、言論の自由や集会の自由が脅かされているとの懸念が示された。彼もまた任期途中で死去した。

- カルシャ・ブワルヤ (1963-)

元サッカー選手、サッカー指導者、サッカー行政官。ザンビア代表のエースストライカーとして活躍し、1988年のソウルオリンピックではイタリア代表相手にハットトリックを達成。1993年のガボン航空機事故で多くの代表選手を失った悲劇を乗り越え、チームを再建し、1994年のアフリカネイションズカップ準優勝に貢献した。1988年にはアフリカ年間最優秀選手賞を受賞。引退後はザンビアサッカー協会会長などを歴任し、ザンビアサッカーの発展に尽力している。彼のリーダーシップと不屈の精神は、スポーツを通じた国民統合の象徴とされている。

11. 世界遺産

ザンビア共和国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が1件存在する。

- モシ・オ・トゥニャ/ヴィクトリアの滝 - 1989年に登録された自然遺産。ジンバブエと共有。

地元では「モシ・オ・トゥニャ(雷鳴の轟く煙)」と呼ばれるこの滝は、幅約1700 m、最大落差約108 mを誇る世界最大級の滝の一つである。ザンベジ川が玄武岩の断崖から一気に落下する壮大な景観は、訪れる人々を圧倒する。滝が生み出す水煙は遠くからも確認でき、周辺には特殊な生態系(レインフォレスト)が形成されている。

この遺産の普遍的価値は、その壮大な自然美と、現在も進行中の地質学的プロセス(河川による侵食)を明確に示している点にある。また、周辺地域は多様な動植物の生息地ともなっている。

保護の現状については、ザンビア側ではモシ・オ・トゥニャ国立公園として、ジンバブエ側ではヴィクトリアフォールズ国立公園として管理されている。観光客の増加による環境への影響、外来種の侵入、上流での水利用などが懸念されており、両国政府および国際機関による持続可能な管理と保全努力が続けられている。特に、観光開発と環境保護のバランス、そして地域住民の生活への配慮が重要な課題となっている。