1. 概要

マレーシアは、東南アジアに位置する連邦立憲君主制国家である。マレー半島南部とボルネオ島北部から構成され、首都はクアラルンプールに置かれている。国土は豊かな熱帯雨林と多様な生態系を抱え、キナバル山のような高峰も有する。歴史的には、マラッカ王国をはじめとする古王国が栄え、その後ポルトガル、オランダ、イギリスによる植民地支配を経験した。第二次世界大戦における日本軍の占領を経て、1957年にマラヤ連邦として独立し、1963年にサバ州、サラワク州、シンガポール(1965年に分離独立)と統合しマレーシアを結成した。政治体制はウェストミンスター・システムを基盤とし、9州の世襲君主の中から国王が選出される。ブミプトラ政策に代表される民族に基づく政策は、国内の多民族構成と深く関連し、経済格差や人権問題といった社会課題も存在する。経済は、かつての天然資源依存型から、マハティール・ビン・モハマド政権下の「ルックイースト政策」などを通じて工業化を達成し、近年はイスラム金融や観光業も重要な柱となっている。マレー語を公用語としつつ、英語や中国語諸方言、タミル語なども広く使用される多言語社会であり、イスラム教を国教としながらも仏教、キリスト教、ヒンドゥー教など多様な宗教が共存している。文化面では、各民族の伝統が融合した独自の芸術、食文化、祝祭日が見られる。

2. 国名

マレーシアという国名は、「ムラユMelayuマレー語の国」を意味する。この「ムラユ」という言葉は、サンスクリット語で「山脈のある土地」を意味する「マラヤドヴィパMalayadvipaサンスクリット」を語源とするとされる。古代インドの交易商たちは、マレー半島を指してこの言葉を用いた。7世紀の唐の僧侶義浄の記録には、スマトラ島に存在したシュリーヴィジャヤ王国の別称として『ムラユ王国』が登場する。近代に入り、フランスの探検家ジュール・デュモン・デュルヴィルが、現在の東インド諸島全体を指して「マレーシア」という地理的名称を用いた。このため、フィリピンが独立する際に国名をマレーシアとする案もあったが、1963年にマラヤ連邦がシンガポール、北ボルネオ(現在のサバ州)、サラワク州と統合して新しい連邦を形成した際に、この名称を正式に採用した。一説には、国名に「si」を加えたのは、シンガポール(Singapore)、サバ(Sabah)、サラワク(Sarawak)の頭文字に由来するとも言われる。

マレー語における公式名称は Malaysiaマレー語 である。英語表記も Malaysia英語 である。

日本語では「マレーシア」または「マレイシア」と表記され、稀に「マレーシャ」「マレイシヤ」とも書かれる。連邦制国家であることから「マレーシア連邦」とも呼ばれる。漢字による当て字は「馬来西亜中国語 (漢字)」で、「馬中国語 (漢字)」と略される。中国語では「马来西亚中国語 (漢字)」(簡体字)または「馬來西亞中国語 (漢字)」(繁体字)と表記され、略称は「大马中国語 (漢字)」(簡体字)または「大馬中国語 (漢字)」(繁体字)である。

ヨーロッパによる植民地化以前、マレー半島は現地語で「Tanah Melayuマレー語」(マレー人の土地)として知られていた。

3. 歴史

マレーシアの歴史は、先史時代から始まり、初期王国の興亡、ヨーロッパ列強による植民地支配、第二次世界大戦と日本による占領、独立運動、マレーシア連邦の結成、そして現代の政治経済的発展と社会変革に至るまで、多岐にわたる。この過程で、民族間の融和と対立、経済発展とその社会的影響、民主主義と人権を巡る課題などが重要なテーマとして浮かび上がる。

3.1. 先史時代と初期王国

マレーシアにおける現生人類の居住証拠は、約4万年前に遡る。マレー半島における最初の居住者は、ネグリトと考えられている。紀元前2000年から紀元後1000年にかけて、マレーシアのいくつかの地域は海洋翡翠ロードに参加していた。インドや中国からの交易商人や入植者は、早ければ紀元1世紀には到来し、2世紀から3世紀にかけて交易港や沿岸都市を建設した。彼らの到来は、現地の文化に強いインドと中国の影響をもたらし、マレー半島の人々はヒンドゥー教や仏教を受け入れた。サンスクリット語の碑文は、4世紀または5世紀には現れている。ランカスカは、2世紀頃にマレー半島北部に興り、15世紀頃まで存続した。7世紀から13世紀にかけては、マレー半島南部の多くが海洋帝国シュリーヴィジャヤの一部であった。13世紀から14世紀には、マジャパヒト帝国がシュリーヴィジャヤから半島とマレー諸島の大部分の支配権を奪った。

3.2. マラッカ王国

15世紀初頭、かつてのシンガプラ王国の亡命王で、古いシュリーヴィジャヤ宮廷と繋がりのあったパラメスワラが、マラッカ王国を建国した。パラメスワラのイスラム教への改宗後、イスラム教の普及が進んだ。この時代、マラッカは重要な商業の中心地であり、地域中から交易を引き寄せた。

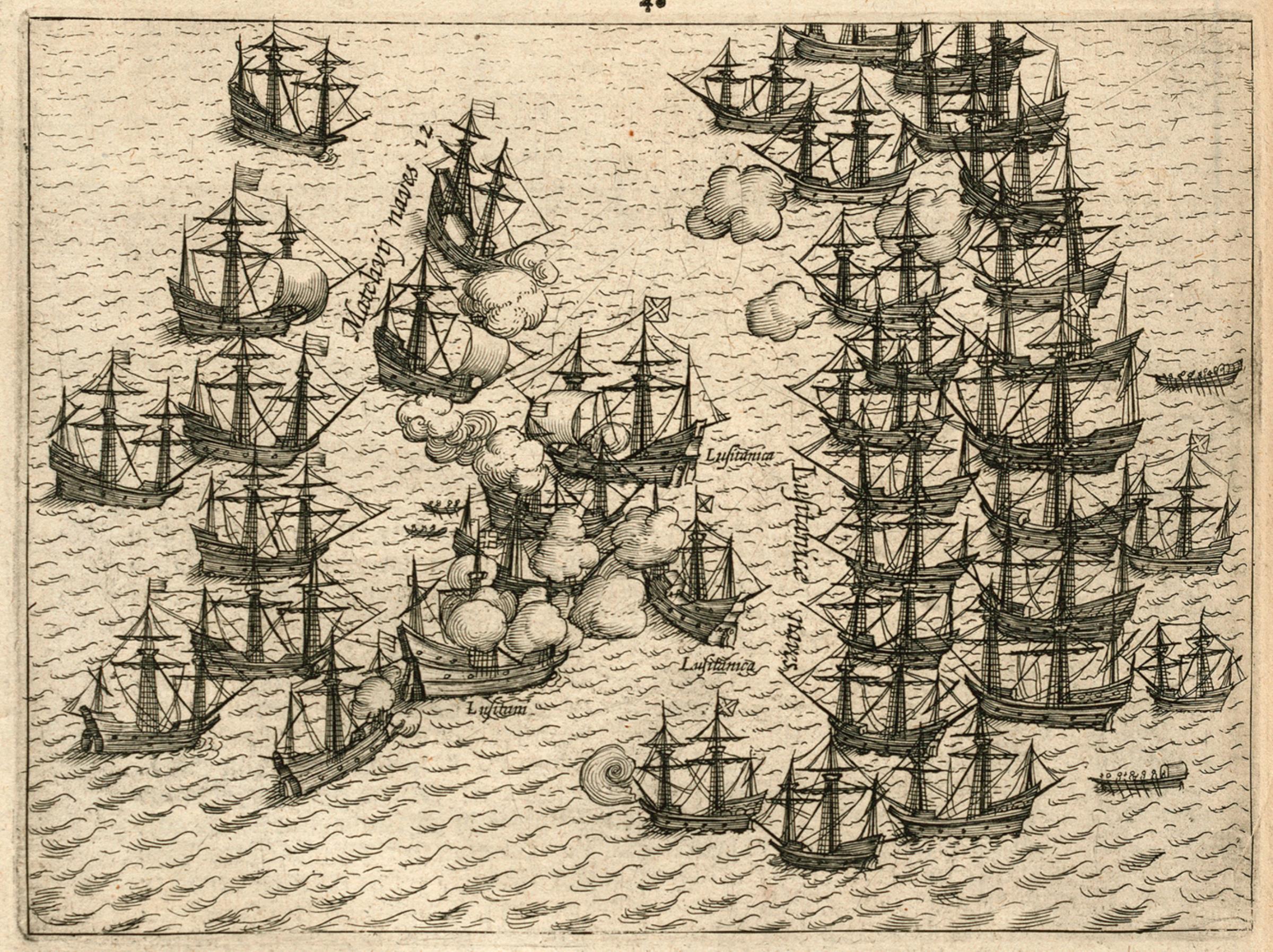

3.3. ヨーロッパ列強による植民地支配

1511年、マラッカはポルトガルによって征服され(ポルトガル領マラッカ)、その後1641年にオランダ(オランダ領マラッカ)に奪われた。1786年、イギリスはマラヤでの存在感を確立し、クダ州のスルタンがペナン島をイギリス東インド会社に租借した。イギリスは1819年にシンガポールの町を獲得し、1824年には英蘭協約によりマラッカの支配権を得た。この協約はマレー世界の勢力範囲をイギリスとオランダで分割するものであり、後のマレーシアとインドネシアの国境線の基礎となった。1826年までに、イギリスはペナン、マラッカ、シンガポール、そしてラブアン島を直接支配し、これらを海峡植民地として王室領植民地を設立した。

20世紀までに、パハン、スランゴール、ペラ、ヌグリ・スンビラン州(総称してマレー連合州)は、マレー人の支配者を助言するために任命されたイギリス人レジデントを置き、支配者は条約によって彼らに従うことを義務付けられた。半島に残る5つの州(マレー属州)は、イギリスの直接支配下にはなかったが、20世紀初頭頃にはイギリス人顧問を受け入れた。マレー半島とボルネオ島の開発は、19世紀までは概ね別個に進められた。イギリス統治下では、労働者として働く中国人やインド人の移民が奨励された。

現在のサバ州にあたる地域は、ブルネイのスルタンとスールーのスルタンがそれぞれの領有権を1877年から1878年の間に譲渡したことで、北ボルネオとしてイギリスの支配下に入った。1842年、サラワクはブルネイのスルタンからジェームズ・ブルックに割譲され、彼の後継者たちは独立王国の白人王として統治したが、1946年に王室領植民地となった。

3.4. 第二次世界大戦と日本による占領

第二次世界大戦中、日本軍はマレー作戦でイギリス領マラヤに侵攻し、マラヤ、北ボルネオ、サラワク、そしてシンガポールを3年以上にわたって占領した。この間、イギリス植民地時代に形成された多民族社会における民族間の緊張が高まり、特に中国系住民に対する日本軍の圧政は過酷であった。また、経済的困難や食糧不足は民衆の生活を苦しめた。このような状況下で、マラヤ人民抗日軍などの抗日運動が組織され、民族自決の意識と独立への希求が高まった。日本の敗戦後、マラヤは連合軍によって再占領され、イギリスの植民地支配が再開されたが、占領期の経験は後の独立運動に大きな影響を与えた。

3.5. 独立への道

戦後のイギリスによるマラヤ統治再編計画は、マラヤ連合の結成という形で現れた。これは、マレー各州のスルタンの権限を弱め、中国系住民を含む非マレー系住民にも市民権を拡大するものであったため、マレー人社会から強い反対運動(反マラヤ連合運動)が起こった。この反対運動は、マレー人の民族意識を高揚させ、後の政治的枠組みに影響を与えた。結果としてマラヤ連合は1946年に設立されたものの短命に終わり、1948年には各州のスルタンの自治権をある程度回復し、イギリスの保護下に置かれるマラヤ連邦へと再編された。

この時期、マラヤ共産党(MCP)を中心とする勢力が、イギリスからの完全独立と共産主義国家樹立を目指してゲリラ闘争を開始した。これはマラヤ危機(1948年-1960年)として知られ、イギリス連邦軍による長期にわたる対反乱作戦が展開された。この危機は、マレーシア社会に深い傷跡を残すとともに、独立への道を複雑なものとした。このような状況下でも独立運動は進展し、1957年8月31日、マラヤ連邦はイギリス連邦の一員として独立を達成した。この独立は、多民族国家としてのマレーシアが、民族間の協力と妥協を通じて国家建設を進めていく上での重要な一歩となった。

3.6. マレーシア連邦結成と初期の課題

独立後、マラヤ連邦を北ボルネオ(加盟時にサバ州と改称)、サラワク、シンガポールと統合する包括的な計画が策定された。当初、この連邦はマラヤ独立記念日に合わせて1963年8月31日に成立する予定であった。しかし、インドネシアのスカルノ大統領やサラワク統一人民党など、連邦結成に反対する勢力からの要請を受け、国際連合によるサバ州とサラワク州における連邦支持の度合いに関する調査が必要となったため、連邦結成は1963年9月16日まで延期された。

連邦結成は、インドネシアとの対立(コンフロンタシ)や、ボルネオおよびマレー半島における共産主義者との継続的な紛争(サラワク共産主義者蜂起、第二次マラヤ危機)といった緊張の高まりをもたらした。さらに、フィリピン南部からのモロ族海賊によるサバ州への越境攻撃や、1965年のシンガポールの連邦からの追放(シンガポール独立)といった問題も発生した。国内では民族間の対立が続き、1969年5月13日には5月13日事件と呼ばれる人種暴動が発生した。この事件は、マレーシア社会における民族問題の深刻さを浮き彫りにし、その後の国家政策に大きな影響を与えた。これらの初期の課題は、多民族国家マレーシアが安定と統一を確立する上での試練となった。

3.7. 現代のマレーシア

5月13日事件後、アブドゥル・ラザク首相の下で、マレー人およびその他の先住民族(ブミプトラ)の経済的地位向上を目的とした新経済政策(NEP)が導入された。この政策は、民族間の経済格差是正を目指すものであったが、その運用や成果については様々な評価がある。

1980年代に入り、マハティール・ビン・モハマド首相の指導の下、マレーシアは急速な経済成長と工業化を遂げた。特に「ルックイースト政策」を掲げ、日本や韓国の経済発展モデルを参考にし、製造業を中心とした輸出志向型経済への転換を進めた。この時期には、ペトロナスツインタワー、南北大道、マルチメディア・スーパーコリドー(MSC)、新行政首都プトラジャヤといった数々のメガプロジェクトが推進された。

しかし、1990年代後半にはアジア通貨危機が発生し、マレーシア経済も大きな打撃を受けた。通貨、株式、不動産市場が暴落寸前まで追い込まれたが、その後回復した。2000年代以降は、ナジブ・ラザク首相時代の1MDBスキャンダルが国内外で大きな問題となり、政治不信を高めた。このスキャンダルは、2018年の総選挙で独立以来初めての政権交代が起こる一因となった。

2020年代に入ると、COVID-19パンデミックによる健康危機と経済危機と並行して、政治危機が発生し、政情不安が続いた。2022年11月の総選挙では、史上初のハング・パーラメントとなり、アンワル・イブラヒムが連立政権を率いて第10代首相に就任した。

現代マレーシアは、経済成長と社会の近代化を達成する一方で、民族間の公平性、労働者の権利、環境保護、民主主義の成熟といった課題に直面している。これらの課題への取り組みは、マレーシアが持続可能で包摂的な社会を構築する上で重要であり、社会自由主義的な視点からの考察が求められる。

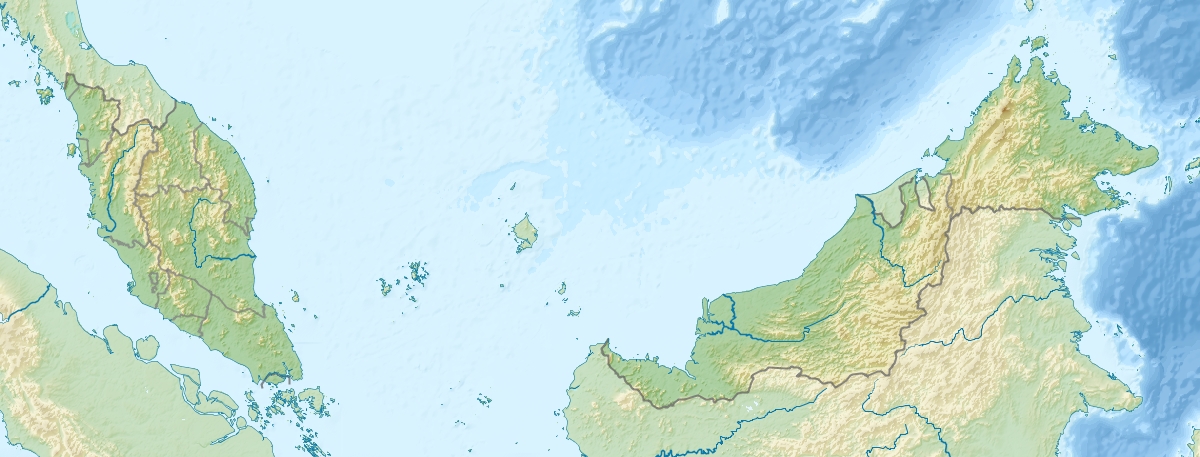

4. 地理

国土は南シナ海によって二分されており、マレー半島部(西マレーシア)とボルネオ島部(東マレーシア)のいずれも、海岸平野から丘陵地、山岳地帯へと続く、ほぼ同様の景観を特徴とする。本節では、これらの地域の具体的な地形、赤道気候がもたらす気候、そして世界的に見ても豊かな生物多様性とその環境問題について詳述する。

マレーシアは、東南アジアに位置し、マレー半島南部とボルネオ島北部から構成される。国土総面積は 33.08 万 km2 であり、世界で66番目に広い。陸上では、マレー半島部でタイと、ボルネオ島部でインドネシアおよびブルネイと国境を接している。また、シンガポールとはジョホール海峡を隔てて狭い土手道と橋で結ばれている。海上では、ベトナムおよびフィリピンと国境を接している。マレーシアは、アジア大陸本土とマレー諸島双方に領土を持つ唯一の国である。マラッカ海峡は、スマトラ島とマレー半島の間に位置し、世界の貿易の40%が通過する、世界で最も重要な交通路の一つである。

東マレーシアはボルネオ島に位置し、海岸線の長さは 2607 km である。海岸地域、丘陵と渓谷、そして山岳地帯の内陸部から成る。

4.1. 地形

マレー半島部は、中央を南北に走るティティワンサ山脈によって東西の海岸が隔てられている。この山脈は、コルブ山(標高 2183 m)を最高峰とし、森林に覆われ、主に花崗岩やその他の火成岩で構成されている。長年の侵食により、カルスト地形も形成されている。この山脈は、マレー半島部のいくつかの河川系の源流となっている。半島を取り囲む海岸平野は、最大幅約 50 km に達する。

東マレーシアでは、クロッカー山脈がサラワク州から北に延び、サバ州を分断している。ここには、マレーシア最高峰であり、ユネスコの世界自然遺産にも登録されているキナバル山(標高 4095 m)がある。サラワク州には、世界最大の洞窟系であるムル洞窟群があり、これも世界遺産に登録されている。マレーシア最大の河川はラジャン川である。

これらの二つの主要な陸地の周囲には多数の島々が存在し、その中で最大のものはバンギ島である。

4.2. 気候

マレーシアは赤道気候に属し、年間を通じて高温多湿である。年間の平均気温は摂氏27度前後であるが、高原地帯ではより冷涼である。気候は、南西モンスーン(4月から10月)と北東モンスーン(10月から2月)の影響を強く受ける。年間平均降水量は約 250 cm であり、特に北東モンスーンの時期には東海岸で多量の雨が降る。湿度は年間を通じて高く、通常80%を超える。

マレー半島部と東マレーシアでは気候が若干異なり、半島部は大陸からの風の影響を直接受けるのに対し、東マレーシアはより海洋性の気候を特徴とする。近年の地球温暖化は、マレーシアにおいても海面上昇や降雨パターンの変化を引き起こし、洪水リスクの増大や干ばつの長期化といった影響をもたらす可能性が指摘されている。

4.3. 生物多様性と環境

マレーシアは、1993年6月12日にリオの生物多様性条約に署名し、1994年6月24日に条約締約国となった。その後、国家生物多様性戦略および行動計画を作成し、1998年4月16日に条約事務局に受理された。マレーシアは、多数の種と高い固有率を誇るメガダイバース国家の一つであり、世界の動物種の約20%が生息すると推定されている。特にボルネオ島の山岳地帯の多様な森林では、低地の森林によって互いに隔離されているため、高い固有率が見られる。

国内には約210種の哺乳類が生息している。マレー半島では620種以上の鳥類が記録されており、その多くが山岳地帯の固有種である。マレーシア領ボルネオでも多数の固有鳥類が見られる。国内では250種の爬虫類が記録されており、約150種のヘビと80種以上のトカゲが含まれる。また、約150種のカエルと数千種の昆虫が生息している。

マレーシアの排他的経済水域(EEZ)は 33.47 万 km2 であり、陸地面積の1.5倍に相当する。その大部分は南シナ海に位置する。一部の水域は、生物多様性のホットスポットであるコーラル・トライアングルに含まれる。シパダン島周辺の海域は、世界で最も生物多様性が豊かな場所の一つである。東マレーシアに隣接するスールー海も生物多様性のホットスポットであり、約600種のサンゴと1200種の魚類が生息している。マレーシアの洞窟の独特な生物多様性は、世界中からエコツーリズム愛好家を引き付けている。

2007年時点でマレーシアの約3分の2が森林に覆われており、一部の森林は1億3000万年前のものと考えられている。森林はフタバガキ科の樹木が優占している。低地林は標高760 m以下の地域を覆い、かつて東マレーシアはそのような熱帯雨林に覆われていた。約14,500種の維管束植物と樹木が存在する。熱帯雨林のほか、マレーシアには1425 km2以上のマングローブ林と広大な泥炭湿地林がある。標高が高くなると、フタバガキ科の樹木に代わってオーク、クリ、シャクナゲが見られるようになる。マレー半島には推定8,500種の維管束植物が、東マレーシアにはさらに15,000種が生息していると推定されている。東マレーシアの森林は、1ヘクタールあたり240種の異なる樹木が生育するなど、世界で最も生物多様性の高い地域の一つであり、約2,000種の樹木が生息していると推定されている。これらの森林には、世界最大の花であるラフレシア属の多くの種が生息しており、最大直径は1 mに達する。

しかし、伐採やアブラヤシ栽培のための森林破壊は深刻な環境問題を引き起こしており、特にサラワク州の熱帯雨林の80%以上が伐採されたと報告されている。東マレーシアの洪水は森林減少によって悪化し、マレー半島の森林の60%以上が伐採された。現在の森林破壊のペース、特にアブラヤシ農園のための開発が進めば、森林は2020年までに消滅すると予測されていた。森林破壊は、動物、菌類、植物にとって大きな脅威であり、Begonia eiromischaのような種が絶滅する原因となっている。残された森林の大部分は、保護区や国立公園内に見られる。

生息地の破壊は海洋生物にとっても脅威となっている。違法漁業も大きな脅威であり、ダイナマイト漁や毒流し漁のような漁法は海洋生態系を枯渇させている。オサガメの個体数は1950年代から98%減少した。一部の動物にとっては狩猟も問題となっており、乱獲や利益目的の動物部位の利用は、海洋生物からトラに至るまで多くの動物を危険にさらしている。海洋生物は、無秩序な観光によっても悪影響を受けている。

マレーシア政府は経済成長と環境保護のバランスを目指しているが、環境よりも大企業を優先しているとの批判もある。一部の州政府は現在、森林破壊によって引き起こされる環境への影響と汚染に対抗しようとしており、連邦政府は毎年伐採量を10%削減しようと努めている。合計28の国立公園が設立されており、東マレーシアに23ヶ所、マレー半島に5ヶ所ある。シパダン島のような生物多様性の高い地域では観光が制限されている。野生動物の密輸は大きな問題であり、マレーシア政府はブルネイおよびインドネシア政府と密輸防止法の標準化について協議を行っている。

マレーシアで記録されている菌類(地衣類形成種を含む)は約4,000種にのぼる。マレーシアで最も種数が多い2つの菌類群のうち、子嚢菌類とその無性世代は、一部の生息地(腐朽木、海洋・淡水生態系、一部植物の寄生菌、生物分解剤として)で調査されているが、他の生息地(内生生物として、土壌中、糞上、人獣病原菌として)では調査されていないか、ほとんど調査されていない。担子菌類は部分的にしか調査されておらず、硬質菌、キノコ類は研究されているが、マレーシアのさび菌や黒穂菌についてはほとんど知られていない。間違いなく、マレーシアにはまだ記録されていない菌類種がさらに多く存在し、それらの多くが発見されれば新種となる可能性が高い。

5. 政治

マレーシアは連邦立憲君主制を採り、選挙で国王が選ばれる特異な体制を持つ。本節では、この国の政府構造、元首である国王、行政・立法・司法の三権、主要政党と選挙制度、政治に深く関わる民族問題、そして人権状況について解説する。

マレーシアは、連邦制立憲君主制であり、選挙君主制を採用する東南アジア唯一の連邦国家である。統治体制は、イギリス統治時代の遺産であるウェストミンスター・システムに酷似している。国家元首は国王(公式称号はヤン・ディ=ペルトゥアン・アゴン)であり、5年ごとにマレー9州の世襲の支配者の中から選出される。名目上の州知事を持つ他の4州は選出に参加しない。非公式な合意により、国王の地位は9州の間で輪番制となっており、2024年1月31日からはジョホール州のイブラヒム・イスカンダルが務めている。1994年の憲法改正以降、国王の役割は主に儀礼的なものとなり、大臣や上院議員の任命を行う。

マレーシアの法制度は英米法に基づいている。司法は理論上独立しているが、その独立性には疑問が呈されており、裁判官の任命には説明責任と透明性が欠けている。司法制度における最高裁判所は連邦裁判所であり、次いで控訴院、そしてマレー半島と東マレーシアにそれぞれ1つずつある2つの高等裁判所がある。マレーシアには、王族による、または王族に対する訴訟を審理するための特別裁判所もある。

人種は政治において重要な要素であり、新経済政策(NEP)やそれを引き継いだ国家開発政策のようなアファーマティブ・アクションが、マレー人およびマレーシアの原住民とされる部族(総称してブミプトラ)の地位を、マレーシア華人やマレーシアインド人のような非ブミプトラよりも向上させるために実施された。これらの政策は、ブミプトラに対し、雇用、教育、奨学金、ビジネス、安価な住宅へのアクセス、貯蓄支援などで優遇措置を提供している。しかし、これは民族間の反感を増大させてきた。

マレーシアの法と社会がイスラム主義を反映すべきか、世俗主義を反映すべきかについては、継続的な議論がある。クランタン州議会で汎マレーシアイスラーム党(PAS)がUMNO州議会議員の支持を得て可決したイスラム刑法は、刑法は連邦政府の管轄であるという理由で連邦政府によって施行されていない。

2018年の総選挙でUMNOが政権を失った後、マレーシアの民主主義指数ランキングは前年比9ランク上昇し43位となり、「欠陥のある民主主義」に分類された。2020年の報道の自由指数ランキングでは、前年比22ランク上昇し101位となり、東南アジアで報道の自由に関して「困難な状況」または「非常に深刻な状況」にない2カ国のうちの1つとなった。しかし、翌年にはPN政権の政策により18ランク後退した。

2021年の腐敗認識指数によると、マレーシアは48位と62位に位置付けられており、平均以上の汚職レベルを示している。フリーダム・ハウスは2018年の調査でマレーシアを「部分的に自由」と評価した。アメリカ合衆国司法省が提起した訴訟では、ナジブ・ラザク元首相が関与した少なくとも35.00 億 USDがマレーシアの国営ファンド1MDBから盗まれたとされている(1MDBスキャンダル)。

5.1. 政府構造

マレーシアは連邦制立憲君主制国家であり、議院内閣制を採用している。国家権力は立法、行政、司法の三権に分立している。立法権は連邦議会と州議会に分かれており、行政権は首相を長とする内閣が、司法権は各級裁判所が担っている。

5.2. 元首

元首である国王(ヤン・ディ=ペルトゥアン・アゴン)は、マレーシア13州のうち9州の世襲の君主(スルタンまたはラージャ)による互選で選ばれる。任期は5年で、事実上の輪番制となっている。国王は儀礼的な役割が中心であるが、憲法上、首相の任命、議会の解散、非常事態宣言などの権限を有する。しかし、これらの権限行使は通常、首相の助言に基づいて行われる。国王はまた、イスラム教の長としての地位も持つ。

5.3. 行政

行政権は、首相を長とする内閣が担う。首相は、国王によって下院(代議院)議員の中から、多数の支持を得られると判断された者が任命される。内閣の閣僚は、首相の助言に基づき、国王が両議院の議員の中から任命する。内閣は議会に対して責任を負う。主要な行政機関として各省庁が設置されており、それぞれの分野における政策の企画・実施を担当する。

2018年の総選挙の結果、マレーシアは希望同盟(PH)によって統治されたが、2020年にマハティール・ビン・モハマド首相が政治危機の中で辞任した。2020年3月、ムヒディン・ヤシン首相の下で国民同盟(PN)が成立したが、ムヒディンが多数派の支持を失い、2021年8月に統一マレー国民組織(UMNO)のベテラン政治家であるイスマイル・サブリ・ヤアコブ副首相に交代した。2022年の総選挙の結果、ハング・パーラメントとなった。PH連合のアンワル・イブラヒムが、PH、国民戦線、サラワク政党連合、サバ人民連合、その他いくつかの政党や無所属議員からなる連立政権を率いる新首相に任命された。一方、連立政権に参加していない唯一の政治連合であるPNは野党となった。

5.4. 立法

立法権は、連邦レベルでは連邦議会が担う。議会は両院制であり、上院(元老院、Dewan Negaraマレー語)と下院(代議院、Dewan Rakyatマレー語)から構成される。

代議院は222議席で、議員は小選挙区制による直接選挙で選出され、任期は最長5年である。元老院は70議席で、うち26名は13州の州議会によって各州2名ずつ選出され、残りの44名は首相の推薦に基づき国王によって任命される。上院議員の任期は3年である。

議会は複数政党制であり、選挙は単純小選挙区制で行われる。総選挙は少なくとも5年に一度実施される。2018年以前は、21歳以上の登録有権者のみが代議院議員およびほとんどの州の州議会議員に投票できた。投票は義務ではない。2019年7月、選挙権年齢を18歳に引き下げる法案が正式に可決された。

5.5. 司法

マレーシアの法制度は英米法(コモン・ロー)を基礎としている。司法権の独立は理論上保障されているものの、裁判官の任命プロセスにおける透明性や説明責任の欠如が指摘され、その独立性には疑問の声も上がっている。

司法制度の最高位に位置するのは連邦裁判所(Federal Court)であり、その下に控訴院(Court of Appeal)、さらにその下にマレー半島を管轄するマラヤ高等裁判所と東マレーシアを管轄するサバ・サラワク高等裁判所の2つの高等裁判所(High Courts)が存在する。

これとは別に、イスラム教徒に関する特定の民事事件(婚姻、相続、改宗など)を扱うシャリーア(イスラム法)裁判所も存在する。シャリーア裁判所の管轄権はイスラム教徒に限定され、一般の刑事事件や民事事件は扱わない。

また、国王や州の支配者に関する訴訟を扱うための特別裁判所も設置されている。

5.6. 政党と選挙

マレーシアは独立以来、複数の政党が存在する複数政党制を採用しているが、長らく国民戦線(Barisan Nasionalマレー語、BN)を中心とする政党連合が政権を担ってきた。BNの中核政党は統一マレー国民組織(UMNO)であり、主にマレー系住民を支持基盤とする。その他、華人系を代表するマレーシア華人協会(MCA)、インド系を代表するマレーシア・インド人会議(MIC)などがBNに参加してきた。

2018年の総選挙では、マハティール・ビン・モハマド元首相が率いる野党連合であった希望同盟(Pakatan Harapanマレー語、PH)が歴史的な勝利を収め、独立以来初めての政権交代が実現した。PHには、人民正義党(PKR)、民主行動党(DAP)、国民信任党(AMANAH)、先住民族団結党(PPBM/BERSATU、後に離脱)などが参加した。

しかし、2020年には政変が起こり、ムヒディン・ヤシン元首相率いる国民同盟(Perikatan Nasionalマレー語、PN)が新たな与党連合として政権を掌握した。PNにはBERSATUや汎マレーシアイスラーム党(PAS)などが参加した。

2022年の総選挙では、いずれの政党連合も単独過半数を獲得できず、アンワル・イブラヒム首相の下でPHを中心とする挙国一致内閣に近い形の連立政権が発足した。

選挙制度は小選挙区単純多数代表制が採用されている。都市部と農村部の一票の格差が大きく、長年与党に有利な区割りが行われてきたとの批判がある。

5.7. 民族と政治

マレーシアの政治において、民族構成は極めて重要な要素である。人口の過半数を占めるマレー系およびその他の先住民族(総称してブミプトラ)と、華人系、インド系などの非ブミプトラとの間の関係は、歴史的経緯から経済的・社会的な格差が存在し、これが政治的な争点となりやすい。

多くの主要政党は民族を基盤としており、例えば統一マレー国民組織(UMNO)はマレー系、マレーシア華人協会(MCA)は華人系、マレーシア・インド人会議(MIC)はインド系の利益を代表する政党として長年活動してきた。

政府は独立以来、ブミプトラの経済的・社会的地位向上を目的としたブミプトラ政策(新経済政策(NEP)とその後の政策を含む)を実施してきた。これには、教育、雇用、企業所有、政府契約などにおける優遇措置が含まれる。この政策は、民族間の経済格差是正に一定の成果を上げたと評価される一方で、非ブミプトラからは不公平であるとの批判や、能力主義よりも民族的出自が優先されることによる社会全体の効率性低下を招くとの懸念も示されてきた。

民族間の融和と国民統合は、マレーシア政治における継続的な課題であり、各政党や政府は、多民族社会における調和と安定を維持しつつ、全てのマレーシア国民にとって公正な社会の実現を目指すという難しい舵取りを迫られている。

5.8. 人権

マレーシアの人権状況は、国際社会から様々な側面で注視されている。表現の自由、集会の自由、結社の自由は憲法で保障されているものの、国内治安法(ISA、後に廃止され2012年に国家治安法(SOSMA)に置き換えられた)や扇動法、印刷出版法などの法律により、政府に批判的な意見や活動が制限される場合があるとの指摘がある。

少数派の権利に関しては、性的少数者(LGBT)の権利は法的に認められておらず、同性愛行為は刑法で処罰の対象となる。過去には、野党指導者であったアンワル・イブラヒムが同性愛行為の罪で訴追された事件(アンワル・イブラヒム同性愛行為裁判)があり、政治的動機によるものとの批判も国内外から上がった。

死刑制度は、殺人、テロ、麻薬密売、誘拐などの重大犯罪に対して存続しているが、2022年6月には、当時の法務大臣が義務的死刑を廃止し、裁判所の裁量による他の刑罰に置き換える方針を表明した。

移住労働者や難民の問題も重要な人権課題である。多くの移住労働者が建設業やプランテーション農業などで働いているが、彼らの労働条件や生活環境、法的保護の欠如が問題視されることがある。また、マレーシアは難民の地位に関する条約に署名しておらず、国内に滞在する難民や庇護申請者に対する法的な地位や保護が不安定であるとの懸念がある。

市民社会や人権団体は、これらの問題に対する政府の取り組みの改善を求めて活動を続けている。近年では、報道の自由度や民主主義指数において若干の改善が見られるものの、依然として多くの課題が残されている。政府は、経済発展と社会の安定を重視する一方で、国際的な人権基準との調和を図る必要性に迫られている。

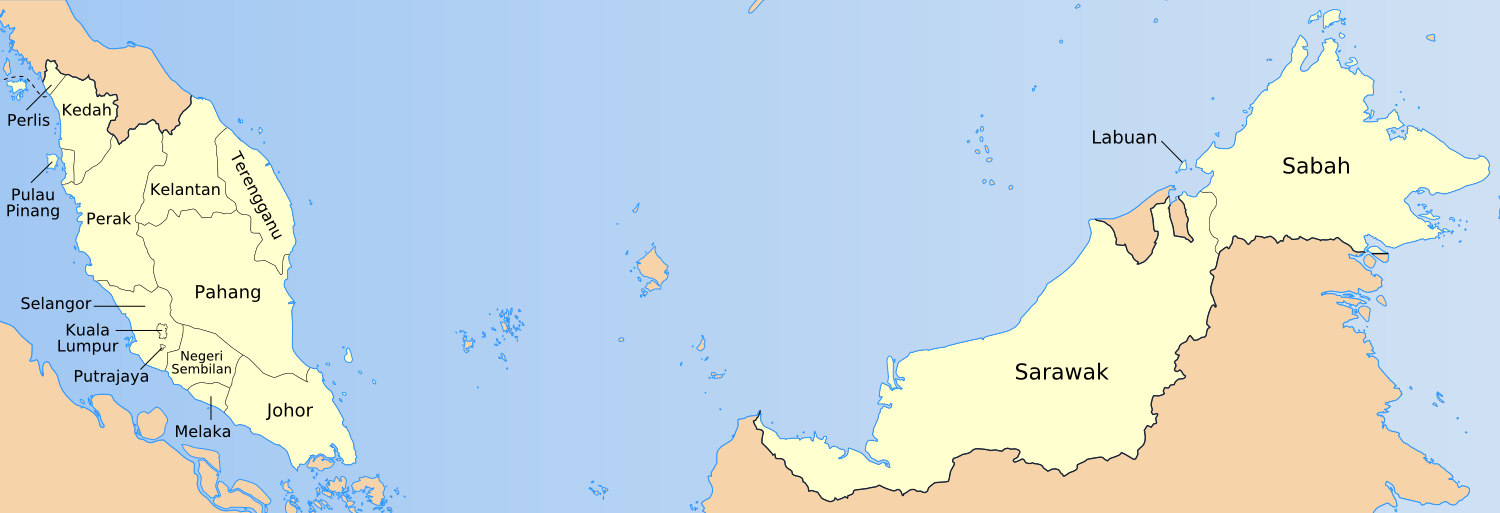

6. 行政区画

マレーシアは、13の州 (Negeriマレー語) と3つの連邦直轄領 (Wilayah Persekutuanマレー語) から構成される連邦国家である。これらの州と連邦直轄領は、地理的にマレー半島部(西マレーシア)とボルネオ島北部(東マレーシア)に大別される。

マレー半島部には以下の11州と2連邦直轄領がある。

- 州:

- ジョホール州 (Johor Darul Ta'zimマレー語) - 州都:ジョホールバル

- ケダ州 (Kedah Darul Amanマレー語) - 州都:アロースター

- クランタン州 (Kelantan Darul Naimマレー語) - 州都:コタバル

- ムラカ州 (Melaka Bandaraya Bersejarahマレー語) - 州都:ムラカ市

- ヌグリ・スンビラン州 (Negeri Sembilan Darul Khususマレー語) - 州都:スレンバン

- パハン州 (Pahang Darul Makmurマレー語) - 州都:クアンタン

- ペラ州 (Perak Darul Ridzuanマレー語) - 州都:イポー

- ペルリス州 (Perlis Indera Kayanganマレー語) - 州都:カンガー

- ペナン州 (Pulau Pinang Pulau Mutiaraマレー語) - 州都:ジョージタウン

- セランゴール州 (Selangor Darul Ehsanマレー語) - 州都:シャー・アラム

- トレンガヌ州 (Terengganu Darul Imanマレー語) - 州都:クアラトレンガヌ

- 連邦直轄領:

- クアラルンプール (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpurマレー語) - 首都

- プトラジャヤ (Wilayah Persekutuan Putrajayaマレー語) - 行政首都

東マレーシア(ボルネオ島北部)には以下の2州と1連邦直轄領がある。

- 州:

- サバ州 (Sabah Negeri Di Bawah Bayuマレー語) - 州都:コタキナバル

- サラワク州 (Sarawak Bumi Kenyalangマレー語) - 州都:クチン

- 連邦直轄領:

- ラブアン (Wilayah Persekutuan Labuanマレー語) - 国際オフショア金融センター

13州のうち9州は、世襲の君主(スルタン、ラージャ、またはヤン・ディ=ペルトゥアン・ブサール)を元首とし、これら9州の君主の中からヤン・ディ=ペルトゥアン・アゴン(国王)が選出される。残りの4州(ペナン州、ムラカ州、サバ州、サラワク州)は君主を持たず、国王によって任命される州知事(ヤン・ディ=ペルトゥア・ヌグリ)が元首を務める。各州は独自の州憲法と州議会を持ち、一定の自治権を有する。特にサバ州とサラワク州は、他の州よりも広範な自治権(出入国管理権などを含む)が認められている。連邦直轄領は連邦政府の直接の管轄下に置かれる。

7. 国際関係

マレーシアはASEANの創設メンバーであり、イスラム協力機構や非同盟運動など多くの国際組織で活動している。本節では、近隣諸国や主要大国との二国間関係、韓国との具体的な関係、そしてこれらの国際機関におけるマレーシアの役割と外交政策について概説する。

マレーシアは、東南アジア諸国連合(ASEAN)およびイスラム協力機構(OIC)の創設メンバーであり、国際連合(UN)、アジア太平洋経済協力(APEC)、D-8、非同盟運動(NAM)など、多くの国際機関に参加している。過去にはASEAN、OIC、NAMの議長国も務めた。旧イギリス植民地として、イギリス連邦の加盟国でもある。首都クアラルンプールは2005年に最初の東アジア首脳会議(EAS)の開催地となった。

マレーシアの外交政策は公式には中立の原則に基づいており、政治体制に関わらず全ての国との平和的関係を維持することを目指している。政府は東南アジアの安全保障と安定を最優先事項とし、地域内の他国との関係発展に努めている。歴史的に、政府はマレーシアを先進的なイスラム国家として描写しようと努めるとともに、他のイスラム諸国との関係を強化してきた。マレーシアの政策の強力な信条は、国家主権と国内問題に対する国家の管理権である。マレーシアは核兵器禁止条約に署名している。

南シナ海のスプラトリー諸島(南沙諸島)は、地域の多くの国々によって領有権が争われており、南シナ海の大半は中国によって領有権が主張されている。近隣のベトナムやフィリピンとは異なり、マレーシアは歴史的に中国との紛争を避けてきた。しかし、中国船によるマレーシア領海への侵入や、中国軍用機による領空侵犯の後、マレーシアは中国を非難する活動を活発化させている。ブルネイとマレーシアは2009年に互いの領土主張を終了し、海洋境界に関連する問題を解決することを約束した。フィリピンはサバ州東部に対する休眠状態の領有権主張を持っている。シンガポールの埋め立ては緊張を引き起こしており、インドネシアとは軽微な海洋および陸上国境紛争が存在する。

近年、マレーシアはパレスチナ問題において強硬な親パレスチナ・反イスラエルの姿勢を示しており、イスラエルを支援すると見なされるアメリカ企業製品の不買運動が国民の間で広がるなど、中東情勢にも強い関心を持っている。

7.1. 近隣諸国との関係

マレーシアは、地理的に東南アジアの中心に位置し、近隣諸国との関係は歴史的、経済的、文化的に緊密である。

- シンガポール:かつてはマレーシア連邦の一部であったが、1965年に分離独立した。両国は経済的に相互依存度が高いが、水資源問題、領土問題(ペドラ・ブランカ島など)、歴史認識を巡って時折緊張関係が生じる。一方で、人的交流は活発であり、多くのマレーシア人がシンガポールで就労し、シンガポール人もマレーシアを観光や投資の対象としている。

- インドネシア:言語、文化、宗教(イスラム教)など多くの共通点を持ち、伝統的に深い関係にある。しかし、領土問題(アムバラットブロックの石油利権問題など)、マレーシア国内のインドネシア人労働者の待遇問題、文化盗用を巡る論争などが両国関係の課題となることがある。

- タイ:陸続きの隣国であり、南部国境地域では経済的・人的交流が盛んである。国境地域の治安維持や越境犯罪対策での協力が進められている。タイ南部のムスリム分離独立運動がマレーシア側に影響を及ぼす可能性も指摘される。

- ブルネイ:ボルネオ島で国境を接し、民族・宗教的に近い関係にある。2009年には長年の懸案であった国境画定問題が解決し、友好関係が一層深まった。

- フィリピン:サバ州に対するフィリピンの領有権主張(北ボルネオ領有権問題)が歴史的な懸案事項として存在する。スールー王国を起源とするこの問題は、時に両国関係に影を落とすが、経済協力やASEAN内での協調は進んでいる。

これらの国々とは、ASEANの枠組みを通じて多国間協力も積極的に推進しており、地域の平和と安定、経済発展に貢献している。

7.2. 主要国との関係

マレーシアは、地政学的な重要性と経済的潜在力から、多くの主要国と多岐にわたる関係を築いている。

- 中国:最大の貿易相手国の一つであり、経済的な結びつきは非常に強い。「一帯一路」構想への参加などを通じてインフラ投資も活発である。一方で、南シナ海問題においては、マレーシアも領有権を主張しており、中国の海洋進出に対しては警戒感も存在する。国内の華人系住民の存在も、両国関係に複雑な影響を与えている。

- 日本:1980年代のマハティール・ビン・モハマド首相による「ルックイースト政策」以来、経済・技術協力、教育、文化交流など幅広い分野で良好な関係を維持している。日本はマレーシアにとって主要な投資国であり、貿易相手国でもある。近年では、観光客の相互訪問も増加している。

- アメリカ:安全保障、経済、テロ対策など多方面で協力関係にある。アメリカはマレーシアの主要な貿易・投資パートナーの一つである。南シナ海問題や地域安全保障において、両国は共通の関心を有しているが、人権問題や民主主義のあり方などについては、時に意見の相違が見られることもある。

これらの国々との二国間関係に加え、マレーシアはASEANなどの多国間枠組みを通じて、国際社会における自国の立場を強化し、国益の最大化を図っている。

7.2.1. 韓国との関係

マレーシアと大韓民国(韓国)は、1960年2月23日に外交関係を樹立した。両国は経済、文化、人的交流など多岐にわたる分野で友好協力関係を築いてきた。

経済面では、韓国はマレーシアにとって重要な貿易相手国であり、投資も活発に行われている。主要な貿易品目には、電子部品、機械類、石油製品、天然ガスなどがある。特に1980年代のマレーシアの「ルックイースト政策」以降、韓国の経済発展モデルはマレーシアにとって参考にされ、多くの韓国企業がマレーシアに進出した。近年では、建設、IT、再生可能エネルギーなどの分野でも協力が進んでいる。

文化交流も盛んであり、韓流(韓国のポップカルチャー)はマレーシアの若者を中心に人気を博している。ドラマ、映画、K-POPなどが広く親しまれており、韓国語を学ぶマレーシア人も増加している。また、両国間の観光客の往来も活発である。

人的交流に関しては、多くの韓国人がマレーシアに居住・就労しており、マレーシアからも留学生や労働者が韓国を訪れている。両国政府は、教育、科学技術、観光などの分野での交流を奨励している。

主要な懸案事項としては、大きな外交的対立は見られないものの、地域情勢や国際的な課題(北朝鮮問題など)について意見交換や協力が行われている。また、経済協力のさらなる深化や、自由貿易協定(FTA)の推進などが今後の課題として挙げられる。両国は、ASEAN+3(日中韓)や東アジア首脳会議(EAS)などの多国間枠組みにおいても協力関係を維持している。

7.3. 国際機関での活動

マレーシアは、国際社会において積極的な役割を果たしており、多くの主要な国際機関に加盟し、その活動に貢献している。

- 東南アジア諸国連合(ASEAN):マレーシアはASEANの創設メンバー国の一つであり、地域の平和、安定、経済統合の推進において中心的な役割を担ってきた。ASEAN議長国を複数回務め、ASEAN共同体の構築や域内協力の深化に尽力している。

- 国際連合(UN):1957年の独立と同時に国連に加盟し、国連の様々な活動に積極的に参加している。過去には国連安全保障理事会の非常任理事国も務め、平和維持活動(PKO)への部隊派遣や、国際的な課題解決に向けた議論に貢献している。

- イスラム協力機構(OIC):イスラム教を国教とするマレーシアは、OICの主要メンバー国として、イスラム世界の連帯強化や共通の課題への対応に積極的に関与している。OIC議長国も務めた経験があり、イスラム諸国間の経済協力や文化交流の促進に貢献している。

- イギリス連邦:旧イギリス植民地として、独立後もイギリス連邦に留まり、その枠組み内での協力関係を維持している。コモンウェルスゲームズの開催など、スポーツや文化交流、民主主義や人権といった共通の価値観に基づく活動に参加している。

- その他:アジア太平洋経済協力(APEC)、非同盟運動(NAM)、D-8などの国際機関やフォーラムにも積極的に参加し、多国間外交を通じて国益の増進と国際社会への貢献を目指している。

これらの国際機関での活動を通じて、マレーシアは自国の外交的立場を強化し、国際的な課題解決に貢献するとともに、経済発展や国民生活の向上に必要な国際協力を確保している。

8. 軍事

マレーシア軍(Angkatan Tentera Malaysiaマレー語、ATM)は、マレーシア陸軍(Tentera Darat Malaysiaマレー語)、マレーシア海軍(Tentera Laut Diraja Malaysiaマレー語)、マレーシア空軍(Tentera Udara Diraja Malaysiaマレー語)の三軍から構成される。徴兵制度はなく、志願制を採用しており、兵役に志願できる年齢は18歳以上である。軍事予算は国内総生産(GDP)の約1.5%を占め、軍人はマレーシアの労働力人口の約1.23%を雇用している。

マレーシアの国防政策は、自国の主権と領土保全、経済的利益の保護を基本とし、周辺地域との平和と安定の維持に貢献することを目的としている。主要な国防政策としては、脅威抑止、防衛外交、そして必要に応じた防衛力の行使が挙げられる。

マレーシアは、近隣諸国との国防協力を積極的に推進している。特筆すべきは、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールとの間で締結されている五ヵ国防衛取極め(FPDA)である。この枠組みに基づき、定期的な合同軍事演習が実施されている。また、ブルネイ、中国、インド、インドネシア、日本、アメリカ合衆国などとも二国間の合同演習や防衛協力を行っている。

マレーシア国軍は、国際連合平和維持活動(PKO)にも積極的に貢献しており、コンゴ、イラン・イラク、ナミビア、カンボジア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ソマリア、コソボ、東ティモール、レバノンなど、世界各地のPKOミッションに部隊を派遣してきた実績がある。

ジョホール州は、歴史的経緯から連邦軍とは別に独自の州軍(Askar Timbalan Setia Negeri Johorマレー語)を保有しているが、これは儀礼的な役割が中心である。

近年、南シナ海における領有権問題や、テロリズム、海賊行為、不法移民といった国境を越える脅威に対応するため、マレーシアは国境警備の強化や、フィリピン、タイ、ベトナムなどとの海上安全保障協力も進めている。

9. 経済

マレーシアは、天然資源に恵まれた輸出国から、製造業とサービス業が主導する新興工業市場経済へと変貌を遂げた。本節では、その経済発展の経緯と現在の構造、主要産業、貿易の動向、社会基盤の整備状況、そして国内の民族間の経済格差という課題について詳述する。

マレーシアは、比較的開放的な国家主導型かつ新興工業市場経済である。名目国内総生産(GDP)では世界第36位、購買力平価(PPP)では第31位の経済規模を持つ。2017年には、大規模なサービス部門が総GDPの53.6%を占め、工業部門が37.6%、小規模な農業部門が約8.8%を占めた。マレーシアの公式失業率は2024年時点で3.4%と低い。外貨準備高は世界第24位である。労働力人口は約1500万人で、世界第34位である。マレーシアの大規模な自動車産業は、生産台数で世界第22位にランクされている。

マレーシアは世界第23位の輸出国であり、第25位の輸入国である。しかし、異なる民族グループ間には経済格差が存在する。華人系は人口の約4分の1を占めるが、同国の時価総額の70%を占めている。マレーシアの華人系企業は、共通の家族的・文化的つながりを共有する東南アジア市場における華僑系企業のより大きなネットワークである竹のネットワークの一部である。

国際貿易は、隣接するマラッカ海峡の海運ルートによって促進されており、製造業とともに主要な部門である。マレーシアは天然資源および農産物の輸出国であり、石油が主要な輸出品である。マレーシアはかつて世界最大のスズ、ゴム、パーム油の生産国であった。製造業は同国の経済に大きな影響力を持っているが、マレーシアの経済構造はそこから移行しつつある。マレーシアは依然として世界最大のパーム油生産国の一つである。

観光は、製造業と一次産品部門に次いで、マレーシアのGDPへの貢献度が第3位である。2019年、同部門は総GDPの約15.9%を占めた。世界観光機関によると、マレーシアは2019年に世界で14番目に訪問者の多い国であり、アジアでは4番目に訪問者の多い国であり、2610万人以上が訪問した。マレーシアは、2019年の旅行・観光競争力レポートで38位にランクされた。2019年の国際観光収入は198.00 億 USDに達した。

同国はイスラム金融の中心地として発展しており、同産業における女性労働者の数が最も多い。知識集約型サービスも拡大している。2020年、マレーシアは921.00 億 USD相当のハイテク製品を輸出し、シンガポールに次いでASEANで2番目に高い数値となった。マレーシアは、2024年の世界イノベーション指数で33位、2022年の世界競争力報告で32位にランクされた。

9.1. 経済発展と構造

マレーシアは独立後、着実な経済成長を遂げてきた。特に1970年代に導入された新経済政策(NEP)は、マレー人およびその他の先住民族(ブミプトラ)の経済的地位向上と、民族間の経済格差是正を目的としていた。この政策は、ブミプトラに対する教育、雇用、企業所有における優遇措置を含み、一定の成果を上げたものの、非ブミプトラからの批判や、効率性への影響も指摘された。

1980年代から1990年代にかけては、マハティール・ビン・モハマド首相の指導の下、急速な工業化が進められた。「ルックイースト政策」を掲げ、日本や韓国の成功事例を参考に、輸出志向型の製造業へと経済構造を転換させた。この時期、エレクトロニクス産業や自動車産業(国産車メーカーのプロトンやプロドゥアの設立)が発展し、多くの外資系企業が進出した。

国家発展戦略としては、2020年までに先進国入りを目指す「ワワサン2020」(ビジョン2020)が掲げられた。この目標は完全には達成されなかったものの、マレーシア経済は農業中心から製造業、サービス業へと大きく構造転換し、国民所得も大幅に向上した。近年では、知識集約型産業やデジタル経済への移行も進められている。

1997年のアジア通貨危機や2008年の世界金融危機などの外的ショックも経験したが、比較的早期に回復し、安定した成長を維持している。しかし、民族間の経済格差は依然として課題であり、持続可能で包摂的な経済成長の実現が求められている。

9.2. 主要産業

マレーシア経済は、多様な産業分野によって支えられている。

- 製造業:経済成長の主要な牽引役であり、特に電子・電気産業(半導体、家電製品など)は輸出の大きな柱となっている。また、自動車産業も発展しており、国産車メーカーのプロトンやプロドゥアが国内市場で高いシェアを持つほか、輸出も行っている。その他、化学製品、ゴム製品、金属製品なども重要な製造分野である。

- 農業:伝統的に重要な産業であり、パーム油とゴムは世界有数の生産国である。これらは主要な輸出農産品となっている。その他、カカオ、コショウ、パイナップル、ドリアンなどの果物も栽培されている。

- 鉱業:石油と天然ガスは、マレーシアにとって重要な天然資源であり、輸出収入の大きな部分を占めている。かつてはスズの世界的な産出国であったが、現在はその重要性は低下している。その他、鉄鉱石、ボーキサイトなども産出される。

- 観光業:美しい自然、多様な文化、近代的な都市などを背景に、観光業は主要な外貨獲得源の一つとなっている。ビーチリゾート、国立公園、歴史都市、ショッピングなどが観光客を惹きつけている。医療観光も成長分野である。

- 金融業:イスラム金融の分野で世界的な中心地の一つとしての地位を確立している。銀行、保険、証券などの伝統的な金融サービスも発展しており、クアラルンプールは地域の金融センターとしての機能も有している。

これらの主要産業に加え、近年ではITサービス、物流、教育、ヘルスケアなどのサービス業も成長しており、経済の多角化が進んでいる。

9.3. 貿易

マレーシアは貿易立国であり、対外貿易が経済において非常に重要な役割を果たしている。

- 主要輸出品:伝統的には天然ゴム、パーム油、スズ、木材などの一次産品が中心であったが、工業化の進展に伴い、半導体、電気機械、電子部品などの工業製品が輸出の大部分を占めるようになった。原油および液化天然ガス(LNG)も依然として重要な輸出品である。その他、化学製品、衣料品、家具なども輸出されている。

- 主要輸入品:機械類、輸送用機器、電子部品、化学製品、石油製品、食料品などが主な輸入品である。国内産業の発展に必要な資本財や中間財の輸入が多い。

- 主要貿易相手国:

- 貿易収支:マレーシアは長年にわたり貿易黒字を維持しており、これが経済成長の安定に貢献している。

マレーシアは、東南アジア諸国連合(ASEAN)自由貿易地域(AFTA)や、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)、RCEP(地域的な包括的経済連携協定)などの多国間および二国間の自由貿易協定(FTA)を積極的に推進し、貿易の自由化と市場アクセスの拡大に努めている。

9.4. 社会基盤

マレーシアの社会基盤は、東南アジア諸国の中でも比較的整備されている。

- 交通:

- 道路:高速道路網(南北大道など)がマレー半島を中心に発達しており、都市間および地方へのアクセスを支えている。一般道の整備も進んでいるが、東マレーシアでは依然として未整備な区間も存在する。

- 鉄道:マレー鉄道がマレー半島を縦断する路線を運行しており、都市間輸送および貨物輸送を担っている。クアラルンプール首都圏では、LRT、MRT、モノレールなどの都市鉄道が発達している。クアラルンプール・シンガポール高速鉄道計画もかつて存在した。

- 港湾:クラン港やタンジュン・ペラパス港などが国際的なハブ港として機能し、海上輸送の拠点となっている。

- 空港:クアラルンプール国際空港(KLIA)は東南アジア有数のハブ空港であり、多くの国際線が就航している。マレーシア航空がフラッグキャリアであり、エアアジアなどの格安航空会社も国内外で広範なネットワークを持つ。

- 通信:固定電話および携帯電話の普及率は高く、インターネット接続環境も都市部を中心に整備が進んでいる。ブロードバンド網の拡充が政府によって推進されている。

- エネルギー:石油および天然ガス資源に恵まれており、これらが主要なエネルギー源となっている。電力供給は、テナガ・ナショナルがマレー半島、サラワク・エナジーがサラワク州、サバ・エレクトリシティがサバ州で主に担っており、全国的な電力網(ナショナル・グリッド)も整備されている。近年は、再生可能エネルギーの導入も進められている。

- 水道:人口の95%以上が安全な水へのアクセスを有しており、主に地下水が水源となっている。

- 工業団地:国内には200以上の工業団地があり、特定分野に特化したパーク(テクノロジー・パーク・マレーシア、クリム・ハイテク・パークなど)も整備され、国内外からの投資誘致に貢献している。

都市部と農村部では社会基盤の整備状況に差があり、特に東マレーシアや半島部の農村地域では、さらなるインフラ整備が課題となっている。

9.5. 民族間の経済格差

マレーシア社会における主要な特徴の一つとして、民族間の経済格差の問題が挙げられる。歴史的に、イギリス植民地時代に形成された経済構造や、独立後の政策などがこの格差に影響を与えてきた。

一般的に、マレーシア華人系は商業やビジネスの分野で歴史的に優位な立場にあり、経済的に比較的裕福な層が多いとされる。マレーシア経済の資本の多くを華人系が占めているとの指摘もある。一方、マレー系およびその他の先住民族(ブミプトラ)は、伝統的に農業に従事する者が多く、都市部の華人系と比較して経済的に不利な立場に置かれる傾向があった。インド系住民も、プランテーション労働者として移住してきた歴史的背景から、一部を除き経済的に困難な状況にある者が少なくないとされる。

この格差を是正し、ブミプトラの経済的地位向上を目指すため、政府は1970年代から新経済政策(NEP)を始めとするブミプトラ政策を実施してきた。これには、教育機会の優先的配分、公務員への登用、企業におけるブミプトラ資本の割合目標設定、政府調達における優遇などが含まれる。これらの政策は、ブミプトラの企業家や専門職層の育成に一定の成果を上げたと評価される一方で、非ブミプトラからは逆差別であるとの批判や、能力主義よりも民族的出自が重視されることによる経済効率の低下を招くとの懸念も絶えなかった。

現在も民族間の経済格差は完全に解消されたわけではなく、所得、資産、教育水準などにおいて依然として格差が存在する。政府は、全てのマレーシア国民が経済成長の恩恵を享受できるような、より包摂的で公正な経済政策の実現を目指しているが、ブミプトラ政策の見直しや、市場原理に基づく競争促進とのバランスを取ることが重要な課題となっている。社会の公平性の観点からは、民族に関わらず機会均等が保障され、能力と努力が報われる社会システムの構築が求められている。

10. 社会と人口

マレーシアは多様な民族、言語、宗教が共存する多文化社会である。本節では、その複雑な人口構成、多言語状況、宗教の分布と役割、教育制度、そして国民の健康を支える保健医療システムについて解説する。

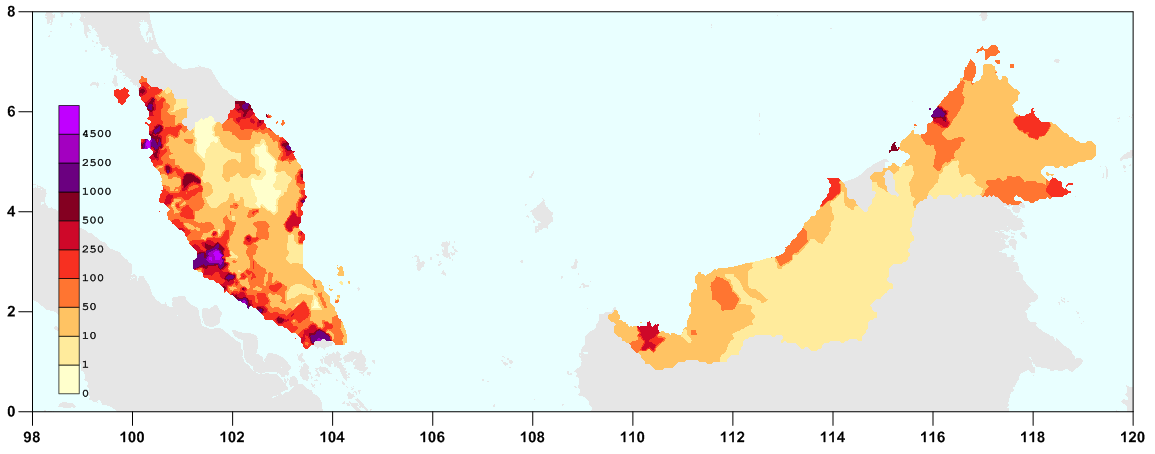

10.1. 人口

マレーシア統計局によると、2020年のマレーシアの総人口は32,447,385人であり、世界で42番目に人口の多い国である。2012年の推定によると、人口は年間1.54%増加している。マレーシアの平均人口密度は1平方キロメートルあたり96人で、人口密度では世界116位である。15歳から64歳の年齢層が総人口の69.5%を占め、0歳から14歳の年齢層は24.5%、65歳以上の高齢者は6.0%である。マレーシアで最初の公式国勢調査が記録された1960年の人口は811万人であった。人口の91.8%がマレーシア国民である。

マレーシア国民は現地の民族系統に沿って区分され、69.7%がブミプトラと見なされる。ブミプトラの最大のグループはマレー人であり、憲法ではマレー人の慣習と文化を実践するイスラム教徒と定義されている。彼らは政治的に支配的な役割を果たしている。ブミプトラの地位は、サバ州とサラワク州の非マレー系先住民族にも与えられており、これにはダヤク族(イバン族、ビダユ族、オラン・ウル族)、カダザン・ドゥスン族、メラナウ族、バジャウ族などが含まれる。非マレー系ブミプトラは、サラワク州の人口の半数以上、サバ州の人口の3分の2以上を占める。マレー半島には、数ははるかに少ないが先住民族またはオラン・アスリとして総称されるアボリジニのグループも存在する。ブミプトラの地位に関する法律は州によって異なる。

ブミプトラ以外の主要な民族グループとしては、人口の22.8%を占める華人系マレーシア人と、6.8%を占めるインド系マレーシア人がいる。現地の華人は歴史的にビジネス界でより支配的であった。現地のインド人の多くはタミル人の家系である。マレーシアの市民権は、マレーシアで生まれた者に自動的に付与されるわけではなく、マレーシア国外でマレーシア人の両親から生まれた子供に付与される。二重国籍は許可されていない。マレーシア領ボルネオのサバ州とサラワク州の市民権は、移民目的においてはマレー半島のマレーシア市民権とは区別される。すべての国民は、12歳でMyKadとして知られる生体認証スマートチップ身分証明書を交付され、常に携帯しなければならない。

人口はマレー半島に集中しており、約2800万人のマレーシア人のうち2000万人が居住している。人口の70%が都市部に住んでいる。労働集約型産業の増加により、同国には300万人以上の移民労働者がいると推定されており、これは人口の約10%に相当する。サバ州を拠点とするNGOは、サバ州の人口300万人のうち200万人が不法移民であると推定している。マレーシアには約171,500人の難民および亡命希望者がおり、そのうち約79,000人がビルマ出身、72,400人がフィリピン出身、17,700人がインドネシア出身である。マレーシア当局は2007年に国外追放者を人身売買業者に直接引き渡したと報じられており、マレーシアは移民法を施行するために、論争の歴史を持つボランティア民兵組織RELAを雇用している。

10.2. 言語

{{legend|#FF006E|マレー語派}}

{{legend|#FF984F|ボルネオ語派}}

{{legend|#007F0E|アスリ語派}}

{{legend|#00FF90|ランド・ダヤク語派}}

{{legend|#4CFF00|サマ・バジャウ語派}}

{{legend|#B200FF|フィリピン語派}}

{{legend|#FFD800|中国語}}

{{legend|#A0A0A0|複数言語使用地域}}

マレーシアの公用語および国語はマレーシア語であり、これはマレー語の標準形である。以前の公式用語はBahasa Malaysiaマレー語(「マレーシアの言語」の意)であったが、現在は政府政策により公用語を指すためにBahasa Melayuマレー語(マレー語)が使用されており、両方の用語が依然として使われている。1967年国家言語法は、国語の公式な書記体系としてラテン文字(Rumiマレー語)を指定しているが、伝統的なジャウィ文字の使用を禁止してはいない。

英語は依然として活発な第二言語であり、1967年国家言語法の下で一部の公的目的での使用が許可されている。サラワク州では、英語はマレー語と並んで州の公用語である。歴史的には英語が事実上の行政言語であったが、1969年の人種暴動(5月13日事件)後にマレー語が優勢となった。マレーシア英語は、イギリス英語から派生した英語の一形式である。マレーシア英語は、マレー語、中国語、タミル語の影響を強く受けた口語英語であるマングリッシュとともに、ビジネスで広く使用されている。政府は非標準マレー語の使用を推奨していないが、広告で不適切と見なされるマレー語を使用した者に対して罰金や科料を課す権限はない。

マレーシアでは他にも多くの言語が使用されており、137の現存言語の話者がいる。マレー半島にはこれらの言語のうち41言語の話者がいる。東マレーシアの先住民族は独自の言語を持っており、それらはマレー語に関連しているが、容易に区別できる。イバン語はサラワク州の主要な部族言語であり、ドゥスン諸語およびカダザン語はサバ州の先住民によって話されている。華人系マレーシア人は主に華南出身の中国語の方言を話す。国内でより一般的な中国語の種類は、官話、広東語、福建語などである。タミル語は、インド系マレーシア人の大多数によって主に使用されている。少数のマレーシア人はヨーロッパ系の祖先を持ち、ポルトガル語ベースのマラッカ・クレオール語やスペイン語ベースのチャバカノ語のようなクレオール言語を話す。

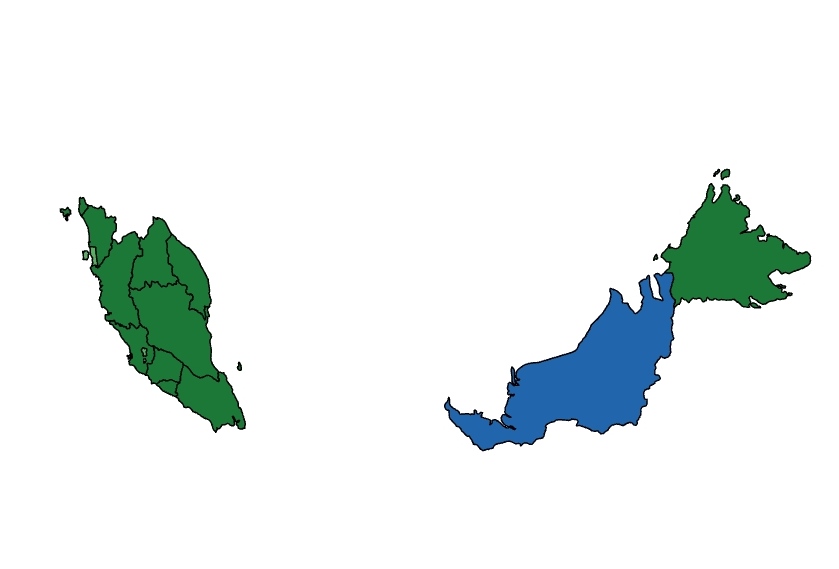

10.3. 宗教

濃緑:イスラム教徒多数派 > 50%

薄緑:イスラム教徒複数派 < 50%

青:キリスト教徒多数派 > 50%

憲法は信教の自由を保障しつつ、イスラム教を「連邦の宗教」と定めている。2020年の人口・住宅センサスによると、民族と宗教的信条は密接に関連している。人口の約63.5%がイスラム教(主にスンナ派シャーフィイー学派)、18.7%が仏教、9.1%がキリスト教、6.1%がヒンドゥー教、1.3%が儒教、道教およびその他の伝統的な中国の民俗宗教を信仰している。2.7%は無宗教と申告したか、他の宗教を信仰しているか、情報を提供しなかった。サラワク州、ペナン州、および連邦直轄領クアラルンプールは、非イスラム教徒が多数を占めている。

憲法ではマレー人を、マレー語を話し、マレー人の慣習に従い、イスラム教を信仰する者と厳密に定義しているため、マレー人はすべてイスラム教徒である。2010年の国勢調査の統計によると、華人人口の83.6%が仏教徒であり、道教(3.4%)とキリスト教(11.1%)の信者も多く、ペナンなどの地域には少数のイスラム教徒の華人系住民もいる。インド系人口の大多数(86.2%)はヒンドゥー教を信仰しており、キリスト教徒(6.0%)やイスラム教徒(4.1%)も少数派として存在する。キリスト教は非マレー系ブミプトラコミュニティ(46.5%)の主要な宗教であり、40.4%がイスラム教徒である。

イスラム教徒は、宗教に関する事項についてはシャリーア裁判所の決定に従う義務がある。イスラム教の裁判官は、マレーシアの主要な法学派であるシャーフィイー学派に従うことが期待されている。シャリーア裁判所の管轄権は、結婚、相続、離婚、背教、改宗、親権、および限定的なイスラム刑法などの事項におけるイスラム教徒に限定される。その他の刑事または民事の犯罪はシャリーア裁判所の管轄外であり、シャリーア裁判所は民事裁判所と同様の階層構造を持っている。民事裁判所はイスラム教の実践に関連する事項を審理しない。

10.4. 教育

マレーシアの教育制度は、義務ではない幼稚園教育に続き、6年間の義務初等教育と5年間の任意中等教育を特徴とする。初等教育制度の学校は、マレー語で教える国立小学校(例:スンガイ・ビンジャイ国立学校、ブキッ・ティウ国立学校)と、中国語またはタミル語で教える現地語学校(例:ピン・フア第二華人小学校、バンダル・メンタカブ・タミル小学校)の2つのカテゴリーに分かれる。中等教育(例:スラ国立高等学校、カジャン高等学校)は5年間行われる。中等教育の最終年には、生徒はマレーシア教育修了証(Sijil Pelajaran Malaysia)試験を受ける。1999年にマトリキュレーション・プログラムが導入されて以来、マトリキュレーション・カレッジで12ヶ月のプログラムを修了した生徒は、国内の大学に入学できる。しかし、マトリキュレーション制度では、非ブミプトラの学生枠は10%のみである。

10.5. 保健

マレーシアは、効率的で広範な二層式医療制度を運営しており、ユニバーサルヘルスケア制度と共存する民間医療制度から成り立っている。これらは、公立病院と診療所の広範なネットワークを通じて、手厚い補助金を受けた医療によって提供される。保健省は、国民への医療サービスの主な提供者である。マレーシアの医療制度はアジアで最も発展した制度の一つと考えられており、それが活況を呈する医療観光産業に貢献している。

マレーシアは2019年にGDPの3.83%を医療に費やした。2020年におけるマレーシアの出生時平均余命は全体で76歳(男性74歳、女性78歳)であり、乳児死亡率は出生1000人あたり7人であった。マレーシアの2020年の合計特殊出生率は2.0で、人口置換水準の2.1をわずかに下回っている。2020年の同国の普通出生率は人口1000人あたり16人、普通死亡率は人口1000人あたり5人であった。

2021年、マレーシアの成人における主な死因は冠動脈疾患であり、2020年の医学的に証明された死亡の17%を占め、次いで肺炎が11%を占めた。交通事故は重大な健康上の危険と見なされており、マレーシアは人口比で世界で最も交通死亡率が高い国の一つである。喫煙も全国的に大きな健康問題と考えられている。

11. 文化

マレーシアの文化は、マレー系、中国系、インド系、そして多数の先住民族の伝統が融合し、さらに外来文化の影響を受けて形成された多層的なものである。本節では、その豊かな芸術、多様な食文化、人気のスポーツ、マスメディアの状況、そして国民生活を彩る祝祭日について紹介する。

マレーシアは、多民族、多文化、多言語の社会である。外国貿易が始まった頃に遡る、中国文化およびインド文化からの実質的な影響が存在する。その他の文化的影響には、ペルシャ文化、アラブ文化、イギリス文化が含まれる。政府の構造と、社会契約理論が相まって、少数民族の文化同化は最小限に抑えられてきた。マレーシアと近隣諸国、特にインドネシアとの間には、いくつかの文化紛争が存在する。

1971年、政府はマレーシア文化を定義する「国家文化政策」を策定した。それによると、マレーシア文化はマレーシアの先住民族の文化に基づいていなければならず、他の文化からの適切な要素を組み込むことができ、イスラム教がその一部を担わなければならないとされた。また、他の言語よりもマレー語を優先することも推進された。この政府による文化への介入は、文化の自由が損なわれたと感じる非マレー人の間で反感を引き起こした。華人およびインド人の協会は、政府が非民主的な文化政策を策定していると非難する覚書を提出した。

11.1. 芸術

伝統的なマレーシアの芸術は、主に彫刻、織物、銀細工の分野に集中していた。伝統芸術は、地方の手織りのかごからマレー宮廷の銀細工まで多岐にわたる。一般的な芸術品には、装飾的なクリス(短剣)、キンマセット、織物のバティックやソンケットが含まれる。東マレーシアの先住民族は木製の仮面で知られている。各民族グループは明確な舞台芸術を持っており、それらの間に重複はほとんどない。しかし、マレー芸術は、インドの歴史的な影響により、北インドの影響をいくらか示している。

伝統的なマレー音楽と舞台芸術は、インド、中国、タイ、インドネシアからの影響を受けたクランタン-パタニ地域に起源を持つようである。音楽は打楽器に基づいており、その中で最も重要なのはグンダン(太鼓)である。少なくとも14種類の伝統的な太鼓がある。太鼓やその他の伝統的な打楽器は、しばしば天然素材で作られている。音楽は伝統的に、物語、ライフサイクルイベントの祝い、収穫などの行事に使用されてきた。かつては長距離通信の一形態としても使用されていた。東マレーシアでは、葬儀や結婚式などの儀式で、アグンやクリンタンなどのゴングをベースとした音楽アンサンブルが一般的に使用される。これらのアンサンブルは、フィリピンのミンダナオ島、インドネシアのカリマンタン島、ブルネイなど、近隣地域でも一般的である。

マレーシアには、文字の到来以前から存在し、今日まで続く強力な口承伝統がある。各マレー・スルタン国は、既存の口承物語やイスラム教とともに伝わった物語の影響を受けて、独自の文学的伝統を創造した。最初のマレー文学はアラビア文字で書かれていた。知られている最古のマレー語の記述は、1303年に作られたトレンガヌの石碑にある。マレーシアで中国語やインド系言語の話者が増加するにつれて、中国文学やインド文学が一般的になり、19世紀にはそれらの地域の言語に基づいた現地制作の作品が生産され始めた。英語もまた一般的な文学言語となった。1971年、政府は異なる言語の文学を定義する措置を講じた。マレー語で書かれた文学は「マレーシアの国民文学」、他のブミプトラ言語の文学は「地域文学」、他の言語の文学は「部門文学」と呼ばれた。マレー詩は高度に発達しており、多くの形式を用いている。「ヒカヤット」形式が人気であり、「パントゥン」はマレー語から他の言語へと広まった。

11.2. 食文化

マレーシアの料理は、その人口の多民族構成を反映している。国内および周辺地域からの多くの文化が、料理に大きな影響を与えてきた。影響の多くは、マレー、中国、インド、タイ、ジャワ、スマトラの文化から来ており、これは主に同国が古代の香辛料貿易ルートの一部であったためである。料理はシンガポールやブルネイの料理と非常によく似ており、フィリピン料理とも類似性がある。異なる州にはさまざまな料理があり、マレーシアの料理は元の料理とはしばしば異なる。

時には、元の文化には見られない食べ物が別の文化に同化することもある。例えば、マレーシアの中国料理店では、しばしばマレー料理が出される。ある文化の食べ物が、別の文化から取り入れられたスタイルで調理されることもある。例えば、サンバル・ブラチャン(エビのペースト)は、中華料理店で空心菜の炒め物(カンクン・ブラチャン)を作るための材料として一般的に使われる。これは、マレーシア料理の多くが特定の文化に遡ることができるとしても、それらには独自のアイデンティティがあることを意味する。米は主食であり、国の文化の重要な構成要素である。唐辛子は郷土料理でよく見られるが、必ずしも辛いというわけではない。

代表的なマレーシア料理には、ココナッツミルクで炊いたご飯に様々な付け合わせを添えたナシレマッ、串焼き肉のサテ、インド風パンのロティチャナイ、スパイシーな麺料理のラクサなどがある。また、マレーシア独自の麺料理としては、肉骨茶(バクテー)も人気が高い。熱帯気候のため果物の種類も豊富で、特にドリアンは最もポピュラーな果物の一つである。

11.3. スポーツ

マレーシアで人気のあるスポーツには、サッカー、バドミントン、フィールドホッケー、ボウルズ、テニス、スカッシュ、武術、乗馬、セーリング、スケートボードなどがある。サッカーはマレーシアで最も人気のあるスポーツである。バドミントン競技も何千人もの観客を魅了し、1948年以来、マレーシアは男子バドミントンの世界団体選手権であるトマス杯を開催した4カ国のうちの1つである。マレーシア・ローンボウルズ連盟は1997年に登録された。スカッシュはイギリス軍のメンバーによってもたらされ、最初の競技会は1939年に開催された。マレーシア・スカッシュラケット協会は1972年6月25日に設立された。男子ナショナルフィールドホッケーチームは、2022年6月時点で世界ランキング10位であった。第3回ホッケーワールドカップはクアラルンプールのムルデカ・スタジアムで開催され、第10回大会も同様であった。同国には独自のフォーミュラ1トラックであるセパン・インターナショナル・サーキットもあり、最初のマレーシアグランプリは1999年に開催された。伝統的なスポーツには、マレー人が実践する最も一般的な武術スタイルであるシラット・ムラユがある。

マラヤ連邦オリンピック評議会は1953年に結成され、1954年にIOCの承認を受けた。初めて参加したのは1956年メルボルンオリンピックである。評議会は1964年にマレーシアオリンピック評議会と改称され、創設以来1大会を除いてすべてのオリンピック大会に参加している。オリンピックに派遣された最多選手数は、1972年ミュンヘンオリンピックの57人であった。オリンピックの他に、マレーシアはパラリンピックにも参加している。マレーシアは1950年からマラヤとして、1966年からはマレーシアとしてコモンウェルスゲームズに出場しており、1998年にはクアラルンプールで開催された。

11.4. マスメディア

マレーシアの主要な新聞は、政府および与党連合の政党によって所有されているが、いくつかの主要な野党も独自の新聞を持っており、それらは通常の新聞と並んで公然と販売されている。国の東西二つの地域間でメディアに隔たりが存在する。マレー半島を拠点とするメディアは東マレーシアからのニュースの優先順位が低く、しばしば東部の州を半島の植民地のように扱う。この結果、東マレーシアのサラワク州は、半島を拠点とするメディアの優先順位の低さと報道範囲の狭さを克服し、東マレーシアの代表性を強化するために、2014年からインターネットストリーミングとしてTVサラワクを開始し、2020年10月10日にはテレビ局として開局した。メディアは、インドネシアとマレーシア間の緊張を高め、マレーシア人にインドネシア人の悪いイメージを与えていると非難されてきた。同国には、マレー語、英語、中国語、タミル語の日刊新聞がある。カダザンドゥスン語とバジャウ語のニュースは、テレビ放送のBerita RTM経由でのみ入手可能である。カダザン語の書かれたニュースは、かつてはボルネオ・ポスト、ボルネオ・メール、デイリー・エクスプレス、ニュー・サバ・タイムズなどの出版物に含まれていたが、新聞またはセクションとしての発行は停止されている。

報道の自由は制限されており、出版権や情報発信に関して多くの制約がある。政府は過去に選挙前に野党紙を取り締まろうとしたことがある。2007年、政府機関はすべての民間テレビ局およびラジオ局に対し、野党指導者の演説を放送しないよう指示を出し、これは野党民主行動党の政治家から非難された。サバ州では、1紙を除くすべてのタブロイド紙が政府の管理から独立しており、マレーシアで最も報道の自由度が高い。出版印刷法のような法律も、表現の自由を制限するものとして挙げられている。

11.5. 祝祭日

マレーシア人は年間を通じていくつかの祝日と祭りを祝う。いくつかは連邦政府によって官報に掲載された祝日であり、いくつかは個々の州によって祝われる。他の祭りは特定の民族または宗教グループによって祝われ、各主要グループの主な休日は祝日と宣言されている。最も祝われる国民の祝日は、1957年のマラヤ連邦の独立を記念する8月31日の「ハリ・ムルデカ」(独立記念日)である。マレーシアの日は9月16日で、1963年の連邦結成を記念する。その他の注目すべき国民の祝日は、メーデー(5月1日)と国王誕生日(6月の第1週)である。

イスラム教が国教であるため、イスラム教の祝日は顕著である。「ハリ・ラヤ・プアサ」(イード・アル=フィトルのマレー語で、「ハリ・ラヤ・アイディルフィトリ」とも呼ばれる)、「ハリ・ラヤ・ハジ」(イード・アル=アドハーのマレー語で、「ハリ・ラヤ・アイディルアドハ」とも呼ばれる)、「マウリドゥル・ラスル」(預言者の誕生日)などが祝われる。マレーシアの華人は、旧正月や伝統的な中国の信仰に関連するその他の祭りを祝う。ウェーサーカ祭は仏教徒によって祝われる。マレーシアのヒンドゥー教徒は、光の祭りである「ディーワーリー」を祝い、一方「タイプーサム」は、国中からの巡礼者がバトゥ洞窟に集まる宗教儀式である。マレーシアのキリスト教コミュニティは、他の地域のキリスト教徒が祝うほとんどの祝日、特にクリスマスとイースターを祝う。これに加えて、サラワク州のダヤク族コミュニティは「ガワイ・ダヤク」として知られる収穫祭を祝い、カダザンドゥスン族コミュニティは「カアマタン」を祝う。ほとんどの祭りが特定の民族または宗教グループと同一視されているにもかかわらず、祝賀は普遍的である。「オープンハウス」として知られる習慣では、マレーシア人は他者の祝賀に参加し、しばしば祭りと同一視される人々の家を訪問する。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Tahun Baru | グレゴリオ暦 |

| 太陰太陽暦1月1日・2日 | 春節(旧正月) | Tahun Baru Cina | |

| ヒジュラ暦第3月12日 | 預言者ムハンマド生誕祭 | Maulidur Rasul | |

| 5月1日 | メーデー | Hari Pekerja | |

| 太陰太陽暦4月15日(5月の満月の日) | ウェーサーカ祭(仏誕節) | Hari Wesak | |

| 6月第1月曜日 | 国王誕生日 | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong | 2021年より変更 |

| 8月31日 | 国家記念日(独立記念日) | Hari Kebangsaan | 1957年のマラヤ連邦独立を記念 |

| 9月16日 | マレーシアの日 | Hari Malaysia | 1963年のマレーシア連邦成立を記念 |

| ヒジュラ暦第10月1日・2日 | イード・アル=フィトル(断食明け大祭) | Hari Raya Puasa (Aidilfitri) | |

| ヒンドゥー暦アシュヴィナ月またはカールッティカ月 | ディーワーリー | Deepavali | |

| ヒジュラ暦第12月10日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | Hari Raya Haji (Aidiladha) | |

| ヒジュラ暦第1月1日 | イスラム暦新年 | Awal Muharram (Maal Hijrah) | |

| 12月25日 | クリスマス | Hari Krismas |

上記以外に、州ごとのスルタン誕生日、タイプーサム(ヒンドゥー教の祭り、州による)、2月1日の連邦領記念日(連邦直轄領のみ)など、地域に応じた祝日がある。祝日が日曜日に重なる場合は、翌日が振替休日となる。