1. 概要

本稿では、ラオスの地理、歴史、政治、経済、社会、文化など全般にわたる情報を、中道左派・社会自由主義的な視点を踏まえつつ概説する。特に、民主主義の発展、人権状況、少数民族問題、社会経済的公正といった側面にも光を当てることを目指す。ラオスは東南アジア唯一の内陸国であり、その歴史は14世紀のラーンサーン王国に遡る。フランスによる植民地支配、長期にわたる内戦を経て、1975年にラオス人民民主共和国が成立した。現在、ラオス人民革命党による一党独裁制が敷かれており、政治的自由や人権状況には多くの課題が指摘されている。経済面では1986年以降、市場経済導入を進めているが、依然として後発開発途上国の一つであり、中国からの経済的影響力が増大している。本稿では、これらの状況を多角的に分析し、ラオス社会の現状と課題を明らかにする。

2. 国名

ラオスの正式名称は、ラーオ語で ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວサーターラナラット・パサーティパタイ・パサーソン・ラーオラーオ語(Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao)であり、これは「ラオス人民民主共和国」を意味する。各語は、ສາທາລະນະລັດサーターラナラットラーオ語(共和国)、ປະຊາທິປະໄຕパサーティパタイラーオ語(民主主義)、ປະຊາຊົນパサーソンラーオ語(人民)、ລາວラーオラーオ語(ラオ族またはラオス)に分解される。

通称は単にລາວラーオラーオ語(Lao)またはເມືອງລາວムアン・ラーオラーオ語(Muang Lao)、ປະເທດລາວパテート・ラーオラーオ語(Pathet Lao)であり、これらは「ラオスの国」または「ラオ人の国」を意味する。英語では、国名は「Laos」と表記され、この複数形のような「s」は、国内で最も多数を占める民族であるラオ族の複数形に由来するとされる。この「Laos」という呼称は、1893年にフランスが3つのラオ族の王国をフランス領インドシナに統合した際に名付けられたものである。英語での発音では、語尾の「s」は黙字ではなく発音される。

日本語での公式表記は「ラオス人民民主共和国」、通称は「ラオス」である。漢字表記としては「羅宇」や「老檛」が用いられることがある。中国では「老撾」(簡体字: 老挝、Lǎowō)と表記され「老」と略されるが、台湾、香港、マレーシア、シンガポールでは「寮國」(簡体字: 寮国、Liáoguó)と称し「寮」と略される。ラオス国内の華人の間では「寮」が広く使われている。

3. 歴史

ラオスの歴史は、先史時代の人類の居住から始まり、初期の王国形成、14世紀のラーンサーン王国による統一、その後の分裂とタイの支配、19世紀末からのフランスによる植民地化、そして第二次世界大戦を経ての独立と、それに続く複雑な内戦、1975年の共産党政権樹立とラオス人民民主共和国の成立、そして近年の市場経済化への移行という大きな変遷を辿ってきた。この過程で、ラオスは外部勢力の影響を強く受けながらも、独自の文化とアイデンティティを育んできたが、同時に民主主義の発展や人権状況において多くの課題を抱えることとなった。

3.1. 先史時代と初期の王国

ラオス北部、アンナン山脈のタム・パーリン洞窟からは、2009年に人間の頭蓋骨が発見された。この頭蓋骨は少なくとも4万6000年前のものであり、東南アジアで発見された現生人類の化石としては最も古いものとされている。また、ラオス北部では、更新世に遡る遺跡からホアビニアン文化様式の石器などが発見されている。

考古学的証拠によれば、紀元前4千年紀には農耕社会が発展したとされる。埋葬用の壺やその他の墳墓の存在は、紀元前1500年頃には青銅器が現れ、紀元前700年頃には鉄器が知られていた社会を示唆している。原史時代は、中国やインドの文明との接触によって特徴づけられる。言語学的およびその他の歴史的証拠によると、タイ系言語を話す部族は、8世紀から10世紀頃に広西から南西に移動し、現在のラオスとタイの領土に定住したと考えられている。

3.2. ラーンサーン王国

ラオスの歴史は、14世紀に建国された「百万頭の象」を意味するラーンサーン王国に遡る。この王国は、クメール王朝から追放された父を持つラーオ族の王子、ファー・グムによって創設された。ファー・グムは1万人のクメール人兵士を率い、メコン川流域のラーオ族の小国家群を征服し、最終的にヴィエンチャンを占領した。ファー・グムは、クン・ボーロムに遡るラーオ族の王統の子孫であった。彼は上座部仏教を国教とした。しかし、その冷酷さに耐えかねた大臣たちによって、1373年に現在のタイのナーンに追放され、そこで没した。

ファー・グムの長男であるウン・フアンはサムセーネタイ(30万人のタイ族の王)として即位し、43年間統治した。サムセーネタイの治世下でラーンサーン王国は交易の中心地として繁栄したが、1421年の彼の死後、王国は約1世紀にわたり内紛と分裂を繰り返した。

1520年にポーティサラート王が即位し、ビルマ(現ミャンマー)の侵攻を避けるため、首都をルアンパバーンからヴィエンチャンに移した。1548年に父王が殺害された後、セーターティラート王が即位し、タート・ルアンの建設を命じた。セーターティラート王はカンボジアへの遠征からの帰途、山中で消息を絶ち、ラーンサーン王国は70年以上にわたる不安定な時代に突入し、ビルマの侵攻や内戦に見舞われた。

1637年にスリニャ・ウォンサー王が即位すると、ラーンサーン王国は再び版図を拡大した。彼の治世は「黄金時代」と称されるが、後継者を残さずに死去したため、王国は3つの王国(ルアンパバーン王国、ヴィエンチャン王国、チャンパーサック王国)に分裂した。1763年から1769年にかけて、ビルマ軍はラオス北部を蹂躙し、ルアンパバーンを併合した。一方、チャンパーサック王国は最終的にシャム(現タイ)の宗主権下に入った。

ヴィエンチャン王国の王としてシャムに擁立されたアヌウォン(チャオ・アヌウォン)は、ラーオ族の美術・文学の復興を奨励し、ルアンパバーンとの関係を改善した。しかし、ベトナムの圧力を受けて、1826年にシャムに対して反乱(アヌウォン戦争)を起こした。反乱は失敗に終わり、ヴィエンチャンは略奪された。アヌウォンは捕虜としてバンコクへ送られ、そこで没した。前近代の東南アジアにおける戦争は、土地の所有よりも人的資源の獲得を優先しており、敵国から人々や資源を奪うことが常であった。1876年のシャムによるラオスでの軍事作戦は、英国の観察者によって「大規模な奴隷狩り」と描写されている。

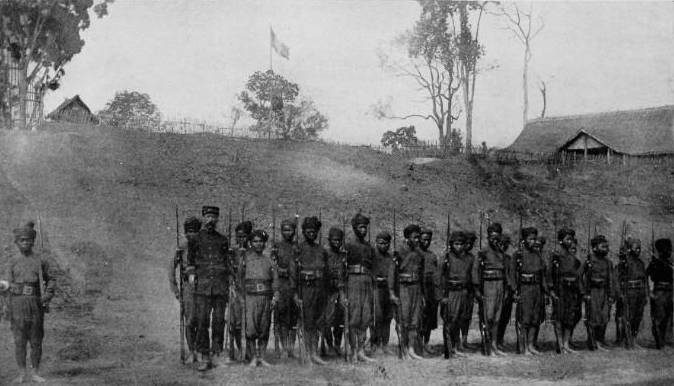

3.3. フランスによる植民地支配と独立

19世紀、ルアンパバーンは中国の黒旗軍によって略奪された。フランスはウン・カム王を救出し、ルアンパバーンをフランス領インドシナの保護領に加えた。その後、チャンパーサック王国とヴィエンチャン領も保護領に加えられた。ルアンパバーンのシーサワーンウォン王は統一ラオスの支配者となり、ヴィエンチャンは再び首都となった。

フランスの植民地支配下で、ラオスはスズ、ゴム、コーヒーを生産したが、フランス領インドシナ全体の輸出額の1%を超えることはなかった。1940年までに、ラオスには約600人のフランス人が居住していた。フランスの植民地政策のもと、ベトナム人のラオスへの移住が奨励された。これは、インドシナ全域における労働力不足に対する合理的な解決策と見なされたためである。1943年までにベトナム人人口は約4万人に達し、一部の都市では多数派を形成し、独自の指導者を選出する権利も有していた。その結果、ヴィエンチャン人口の53%、ターケークの85%、パークセーの62%がベトナム人であったが、ルアンパバーンではラオス人が多数派を維持していた。1945年には、フランスはベトナム人をヴィエンチャン平野、サワンナケート地域、ボーラウェン高原の3地域に移住させる計画を立てたが、日本軍のインドシナ侵攻により頓挫した。歴史家マーティン・スチュアート=フォックスによれば、この計画が実行されていれば、ラオス人は自国の支配権を失っていた可能性が高いと指摘している。

第二次世界大戦中、ラオスはヴィシー政権下のフランス、タイ、大日本帝国、そして自由フランスによって占領された。1945年3月9日、民族主義者グループがラオスの独立を再び宣言し、ルアンパバーンを首都としたが、同年4月7日には日本軍2個大隊が同市を占領した。日本はルアンパバーン王シーサワーンウォンにラオス独立宣言を強要したが、王は4月8日にフランスの保護領としての地位の終了を宣言するに留まった。その後、王は密かにキンダヴォン王子を連合国への代表として、シーサワーンワッタナー王子を日本への代表として派遣した。日本が降伏すると、ペッサラート・ラッタナウォンサ王子を含む一部のラオス民族主義者がラオス独立を宣言したが、1946年までにフランス軍が再占領し、ラオスに自治権を付与した。

第一次インドシナ戦争中、インドシナ共産党は独立組織パテート・ラーオを結成した。パテート・ラーオは、ベトナムの独立組織ベトミンの支援を受け、フランス植民地軍に対する戦争を開始した。1950年、フランスはラオスにフランス連合内の「連合国」として半自治権を与えることを余儀なくされた。フランスは、1953年10月22日にラオスが立憲君主制国家として完全独立を達成するまで、事実上の支配を維持した。

3.4. ラオス内戦と共産党政権の樹立

第一次インドシナ戦争はフランス領インドシナ全域で起こり、最終的にフランスの敗北と1954年のジュネーヴ会議におけるラオス和平協定の調印に至った。1960年、ラオス王国で相次ぐ反乱の中、ラオス王国軍(RLA)と、北ベトナムおよびソビエト連邦の支援を受ける共産主義ゲリラ組織パテート・ラーオとの間で戦闘が勃発した。1962年にスワンナ・プーマ王子によって組閣された第二次国民連合政府は失敗に終わり、情勢はラオス王国政府とパテート・ラーオとの間のラオス内戦へと発展した。パテート・ラーオはベトナム人民軍(PAVN)とベトコンの軍事支援を受けていた。

ラオスは、1958年以降、国土の一部が北ベトナムによってホーチミン・ルートとして占領・利用されたため、ベトナム戦争に巻き込まれた。これに対し、アメリカはPAVN陣地への爆撃作戦を開始し、ラオス国内の反共産主義正規・非正規軍を支援し、ベトナム共和国軍によるラオスへの侵攻(CIAラオス工作)を支援した。アメリカによるPAVN/パテート・ラーオ勢力への空爆は、ラオス王国中央政府の崩壊を防ぎ、ホーチミン・ルートが南ベトナムの米軍を攻撃するために使用されるのを阻止するために行われた。1964年から1973年にかけて、アメリカはラオスに200万トンの爆弾を投下した。これは、第二次世界大戦においてアメリカがヨーロッパとアジアに投下した210万トンの爆弾にほぼ匹敵し、ラオスを人口比で歴史上最も激しく爆撃された国にした。『ニューヨーク・タイムズ』紙は、これを「ラオス人一人当たりほぼ1トンの爆弾」と記している。

約8000万発の爆弾が不発弾として残り、国中に散乱している。不発弾(UXO)、特にクラスター爆弾や地雷は、毎年約50人のラオス人を死傷させている。この戦争中のクラスター爆弾の影響により、ラオスはこれらの兵器を禁止するクラスター弾に関する条約の提唱国となり、2010年11月には同条約の第1回締約国会議を主催した。

1975年、パテート・ラーオは王政派政府を打倒し、12月2日にシーサワーンワッタナー国王を退位させた。国王は後に再教育キャンプで死去した。内戦中の死者は2万人から6万2千人にのぼるとされる。

同年12月2日、国を掌握した後、カイソーン・ポムウィハーン率いるパテート・ラーオ政府は国名を「ラオス人民民主共和国」と改称し、ベトナムに軍隊を駐留させ、国を監督する顧問を任命する権利を与える協定に署名した。ラオスとベトナムの関係は1977年に調印された条約によって正式化され、それ以来ラオスの外交政策の指針となり、ベトナムがラオスの政治・経済生活のあらゆるレベルに関与する基盤となっている。1979年、ベトナムの要請により、ラオスは中華人民共和国との関係を断絶し、中国、アメリカ、その他の国々による貿易上の孤立を招いた。1979年には、5万人のベトナム人民軍兵士がラオスに駐留し、ヴィエンチャンの各省庁に直接配属された1000人を含む6000人ものベトナム人民間人職員がいた。

モン族反乱軍とラオス人民軍との間の紛争(モン族反乱)は、ヴィエンチャン県近くのサイソムブーン軍事閉鎖区やシエンクワーン県を含むラオス各地で継続した。1975年から1996年にかけて、アメリカはタイから約25万人のラオス難民を再定住させたが、その中には13万人のモン族が含まれていた。

3.5. ラオス人民民主共和国

1975年の社会主義国家成立以降、ラオスはラオス人民革命党による一党支配体制の下で歩んできた。初期には社会主義政策が推進されたが、ソ連のペレストロイカやベトナムのドイモイ政策の影響を受け、1986年以降「チンタナカーン・マイ(新思考)」と呼ばれる経済改革に着手し、市場経済の導入と対外開放を進めた。これにより経済社会は大きく変化したが、一党支配体制は維持され、民主化や人権状況の改善は遅々として進まなかった。近年では、中国の影響力増大が顕著であり、2021年12月3日には、中国の一帯一路構想の旗艦プロジェクトであるボーテン・ヴィエンチャン鉄道が開通した。この鉄道は、ラオスの経済発展や地域連結性の向上に寄与すると期待される一方、中国への債務問題や環境への影響も懸念されている。国内では、依然として人権侵害や少数民族問題、貧困などが深刻な課題として残っている。

4. 地理

ラオスは東南アジア唯一の内陸国であり、その国土の大部分は山岳地帯と高原で構成されている。メコン川が国土の西部を貫流し、タイとの国境線の一部を形成している。気候は熱帯モンスーン気候で、明確な雨季と乾季がある。森林資源や鉱物資源、水資源に恵まれている一方、森林伐採やダム開発による環境問題も深刻化している。

4.1. 地形と気候

ラオスは東南アジア唯一の内陸国であり、国土の大部分は北緯14度から23度(一部地域は14度以南)、東経100度から108度の間に位置する。森林に覆われた景観は、大部分が山岳地帯であり、その最高峰はプービア山(標高2818 m)である。その他、いくつかの平野や高原が存在する。国土の西部を流れるメコン川はタイとの国境の一部を形成し、東部の国境の大部分はアンナン山脈がベトナムとの境界をなし、北西部の国境はルアンパバーン山脈がタイの高原地帯との境界をなしている。主要な高原としては、北部のシエンクワーン高原と南端のボーラウェン高原がある。地理的には、ラオスは北部、中部、南部の3つの地域に大別できる。2019年の森林景観健全度指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは5.59/10で、世界172カ国中98位であった。

ラオスの気候は、大部分が熱帯モンスーン気候(サバナ気候)であり、モンスーンの影響を強く受ける。5月から10月が雨季、11月から4月が乾季となる。伝統的には、雨季、涼季、暑季の3つの季節があるとされる。乾季の後半2ヶ月(3月、4月)は、それ以前の4ヶ月間よりも暑くなる。

4.2. 主要な河川と天然資源

ラオスの国土を貫流するメコン川は、国の生命線ともいえる重要な河川である。メコン川とその主要な支流であるナムウー川、ナムグム川などは、ラオスの農業、特に稲作にとって不可欠な灌漑用水を供給している。また、漁業もメコン川流域の住民の重要なタンパク源であり、伝統的な漁法が今も続けられている。河川は古くから水運の主要なルートとして利用され、人々の移動や物資の輸送に貢献してきた。さらに、メコン川水系の豊富な水量は水力発電の大きな潜在力を持ち、ラオスは「東南アジアのバッテリー」と呼ばれるほど多くの水力発電所を建設し、電力を近隣諸国に輸出している。

ラオスは多様な天然資源にも恵まれている。広大な森林資源は、かつては主要な外貨獲得源であったが、持続可能な管理が課題となっている。鉱物資源としては、スズ、銅、金、ボーキサイト、カリウム塩などが国内各地に賦存しており、これらの開発が進められている。水資源は、水力発電だけでなく、生活用水や工業用水としても重要である。これらの天然資源の開発は、ラオスの経済発展に貢献する一方で、環境への影響や資源管理のあり方が問われている。

4.3. 野生生物と環境問題

ラオスは生物多様性に富んだ国であり、インドシナトラ、アジアゾウ、テナガザルといった希少な野生生物を含む多様な動植物が生息している。国土の多くが森林に覆われ、山岳地帯や高原が広がる地形は、多様な生態系を育んでいる。しかし、近年の急速な経済開発は、これらの貴重な自然環境と野生生物に深刻な脅威を与えている。

主要な環境問題の一つは森林破壊である。商業伐採や農地拡大、プランテーション開発などにより、森林面積は急速に減少し、野生生物の生息地が失われている。特に、違法伐採は後を絶たず、森林の劣化を加速させている。また、象牙やトラの骨、センザンコウなどを狙った密猟や野生生物の違法取引も深刻な問題であり、多くの種が絶滅の危機に瀕している。

さらに、水力発電のためのダム建設は、メコン川流域の生態系に大きな影響を与えている。ダム建設による河川の流れの変化や堆積物の遮断は、魚類の生息環境を破壊し、漁獲量の減少を引き起こしている。また、ダム湖の形成による森林の消失や住民の強制移住も問題となっている。

これらの環境問題に対し、ラオス政府は1993年に国土の21%を自然保護区に指定するなど、対策を講じようとしているが、実効性には課題が多い。環境保全と経済開発のバランスをいかに取るか、そして国際社会との協力のもとで持続可能な開発を実現できるかが、ラオスの将来にとって重要な鍵となる。アヘン栽培地域「黄金の三角地帯」の一角をなし、2007年10月のUNODCの報告書によれば、ケシ栽培面積は15 km2であった(2006年の18 km2から減少)。

5. 政治

ラオス人民民主共和国は、ラオス人民革命党による一党独裁制が敷かれた社会主義国である。国家の統治機構は、国家主席を元首とし、首相が行政を担い、国民議会が立法権を持つが、いずれもラオス人民革命党の指導下に置かれている。この体制は、民主主義の発展や国民の政治参加を著しく制約しており、人権状況に関しても国際社会から多くの懸念が寄せられている。特に、モン族をめぐる問題は、歴史的経緯と現在も続く人権侵害により、深刻な課題となっている。

5.1. 統治機構と政治体制

ラオス人民民主共和国は、世界でも数少ない公然と共産主義を支持する社会主義国の一つである。唯一の合法政党はラオス人民革命党(LPRP)である。ラオスの一党独裁体制において、党書記長は国家および政府に対する究極の権力と権限を保持し、最高指導者として機能する。2021年3月22日現在、国家元首は国家主席のトーンルン・シースリットである。彼は2021年1月から党書記長を務めており、事実上のラオスの指導者となっている。

ラオスの最初のフランス語で書かれた君主制憲法は1947年5月11日に公布され、ラオスをフランス連合内の独立国家と宣言した。1957年5月11日の改正憲法ではフランス連合への言及は削除されたが、旧植民地支配国との教育、保健、技術的な結びつきは継続した。1957年の憲法は、共産主義人民共和国が宣言された1975年12月に廃止された。1991年に新憲法が採択され、LPRPの「指導的役割」が明記された。

国家主席は元首であり、国民議会によって選出され、任期は5年である。国家主席を補佐し、職務を代行するために国家副主席が置かれている。

首相は行政府の長であり、国家主席によって指名され、国民議会で承認される。任期は5年。副首相が3人おり、各省大臣および省と同格の機関の長で構成される。首相は、副大臣、県副知事、中央直轄市副市長、郡長を任免する権限を持つ。2006年7月には、首相と政府を補佐し、閣議を準備し、政府に資料を提供する機関として政府書記局が設置された。

立法府は一院制の国民議会である。議員定数は132議席(2018年現在、2016年選挙時は149議席、2021年選挙時は164議席)で、国民による選挙で選出され、任期は5年である。休会期間中は国民議会常務委員会が国政監視などの権限を代行する。

こうした統治機構は、形式上は権力分立の体裁をとっているものの、実際にはラオス人民革命党の政治局と中央委員会が国家の意思決定を完全に掌握しており、国家主席、首相、国会議員のいずれも党の承認なしにはその地位に就くことはできない。このため、国民の政治参加は極めて限定的であり、民主主義の発展は著しく阻害されている。政策決定過程は不透明であり、国民の意思が反映される余地はほとんどない。党の指導性が憲法で保障されているため、複数政党制への移行や真の民主的選挙の実施は現状では困難である。

5.2. 人権

ラオスにおける人権状況は、ラオス人民革命党による一党支配体制の下で深刻な問題を抱えている。アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、ラオス政府による人権侵害を継続的に報告しており、国際社会からの懸念も高まっている。

表現の自由の制限: 憲法では表現の自由が保障されているものの、実際には政府や党を批判する言論は厳しく統制されている。政府に批判的なジャーナリストや活動家は、恣意的な逮捕、投獄、さらには強制失踪の対象となることがある。メディアは国家の厳格な管理下にあり、政府のプロパガンダ機関としての役割を担っている。インターネットへのアクセスは可能だが、政府による検閲や監視が行われている。

集会・結社の自由の制約: 集会の自由や結社の自由も著しく制限されている。政府の許可なく集会を開くことや、独立した労働組合やNGOを設立することは事実上不可能である。政府に批判的な団体や個人は弾圧の対象となる。

少数民族の権利: ラオスには多くの少数民族が存在するが、特にモン族に対する人権侵害は深刻である。ベトナム戦争中、モン族の一部はアメリカ中央情報局(CIA)に協力して共産勢力と戦った経緯から、1975年の共産党政権樹立以降、報復的な弾圧の対象となってきた。政府軍によるモン族コミュニティへの攻撃、強制移住、超法規的殺害などが報告されている。モン族の文化や言語の維持も困難な状況に置かれている。

強制失踪と政治犯: 政府に批判的な活動家や民主化運動家が強制失踪させられる事件が後を絶たない。著名な例としては、2012年に失踪した市民社会活動家ソムバット・ソムポーン氏の事件があり、国際社会から真相究明を求める声が上がっているが、ラオス政府は関与を否定し続けている。また、多数の政治犯が劣悪な環境の刑務所に収監されているとみられている。

労働者の権利: 労働者の権利も十分に保障されていない。独立した労働組合の結成は認められず、労働条件の改善を求める活動は制限される。児童労働や強制労働も依然として存在すると報告されている。

薬物使用者への非人道的な処遇: ラオスでは、薬物使用者を司法手続きを経ずに「治療」名目で拘禁施設に収容する慣行があり、これらの施設では劣悪な環境下での強制労働や虐待が横行していると指摘されている。

ラオス政府は、1991年に憲法を制定し、2003年に改正、2009年には市民的及び政治的権利に関する国際規約を批准するなど、人権保障に向けた一定の形式的な措置は講じている。しかし、実際にはこれらの国際基準や国内法の規定は遵守されておらず、人権状況の改善には至っていない。一党支配体制の維持が最優先され、人権よりも国家の安定が重視される傾向が強い。国際社会からの批判に対し、ラオス政府は内政干渉であると反発することが多く、人権状況の改善に向けた具体的な取り組みは極めて限定的である。2016年のエコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる民主主義指数では、ラオスは「権威主義体制」に分類され、調査対象となったASEAN9カ国の中で最下位であった。

5.3. モン族問題

ラオスにおけるモン族問題は、歴史的背景、ベトナム戦争への関与、そして1975年の共産党政権樹立以降の政府との深刻な対立と人権侵害を含む複雑な問題である。

歴史的背景とベトナム戦争: モン族はラオスの主要な少数民族の一つであり、主に山岳地帯に居住してきた。ラオス内戦およびベトナム戦争中、一部のモン族はCIAの支援を受けて秘密軍を結成し、パテート・ラーオおよび北ベトナム軍と戦った。この歴史的経緯が、後のモン族とラオス新政府との関係に大きな影を落とすことになる。

1975年以降の対立と人権侵害: 1975年にパテート・ラーオが全権を掌握しラオス人民民主共和国を樹立すると、かつて敵対したモン族に対する報復的な弾圧が始まった。多くのモン族が迫害を恐れてタイへ難民として流出し、一部はアメリカなど第三国へ再定住した。国内に残ったモン族の一部は武装抵抗を続け、政府軍との間で戦闘が散発的に発生した。ラオス政府は、これらの武装勢力を「盗賊」や「反逆者」と見なし、掃討作戦を展開した。この過程で、モン族コミュニティに対する広範な人権侵害が行われたと報告されている。具体的には、政府軍による無差別攻撃、超法規的殺害、強制移住、食糧封鎖、レイプ、拷問などが国際人権団体によって記録されている。特に、シエンクワーン県のサイソムブーン地域などは長らく立ち入りが制限され、外部からの情報が遮断された中で深刻な人権状況が続いていたとされる。

難民問題と強制送還: タイに逃れたモン族難民の多くは、長年にわたり難民キャンプでの生活を余儀なくされた。タイ政府は国際社会からの圧力を受け、一部の難민の第三国定住を認める一方で、多くのモン族をラオスへ強制送還した。強制送還されたモン族の中には、ラオス当局によって再び迫害されたり、行方不明になったりするケースも報告されており、国際的な非難を浴びた。特に2009年末のワット・タムクラボーク寺院からの大規模な強制送還は、人道上の懸念を強く引き起こした。

現在の状況と国際社会の懸念: 現在もなお、ラオス国内のモン族、特に政府に非協力的なグループは、差別や監視、移動の自由の制限といった困難な状況に置かれているとされる。政府はモン族の武装勢力の活動は沈静化したとしているが、散発的な衝突や人権侵害の報告は依然として存在する。国際社会、特にアメリカの一部の議員や人権団体は、ラオス政府に対し、モン族に対する人権侵害の停止、過去の事件の真相究明、そしてモン族の権利保障を強く求めている。しかし、ラオス政府はこれらの問題を内政問題として扱い、外部からの批判に反発する姿勢を崩していない。

モン族問題は、ラオスにおける民主主義の欠如、人権意識の低さ、そして少数民族に対する不寛容さの象徴的な事例の一つとして、ラオスが国際社会で責任ある一員となるための大きな障害となっている。被害者の視点に立った真相究明と和解、そしてモン族を含む全ての国民の人権が保障される社会の実現が強く求められている。

6. 対外関係

ラオスの外交政策は、歴史的に近隣諸国との関係や大国の影響を強く受けてきた。社会主義国家成立後はベトナムとの関係を軸としてきたが、冷戦終結後は全方位外交へと移行し、ASEANへの加盟や西側諸国との関係改善も進めている。近年は特に中国との経済的・政治的結びつきが急速に強まっている。

6.1. 概観

ラオス人民民主共和国の外交政策は、公式には「平和、独立、友好、協力」を基本原則とし、非同盟中立の方針を掲げている。東南アジア諸国連合(ASEAN)を中心とした地域協力に積極的に参加し、国際社会における役割と立場を強化しようと努めている。

1975年の社会主義政権樹立以降、ラオスはベトナムおよびソビエト連邦との関係を最重要視し、東側諸国の一員としての立場を明確にしていた。しかし、1980年代末からの冷戦終結とソ連崩壊、そして国内での「チンタナカーン・マイ(新思考)」政策による経済開放の流れの中で、外交政策も多角化へと転換した。

現在、ラオスは全ての国との友好関係を追求する全方位外交を展開している。特にASEAN加盟国としての役割を重視し、地域の平和と安定、経済協力の推進に貢献することを目指している。また、国際連合などの国際機関の枠組みにも積極的に参加し、開発途上国としての立場から国際的な課題解決への貢献を模索している。

しかし、ラオスの外交は依然として近隣大国の影響を強く受けている。歴史的に深い関係を持つベトナムとの「特別な関係」は継続しているものの、近年は中国の経済的・政治的影響力が急速に増大しており、ラオスの外交政策における中国の比重が高まっている。これは、中国からの大規模な投資や経済援助、インフラ整備プロジェクト(例:中国ラオス鉄道)と引き換えに、ラオスが中国の外交的立場を支持する傾向を強めていることに表れている。

一方で、アメリカや日本、欧州連合(EU)諸国などの西側諸国との関係改善も進めており、経済援助や開発協力、貿易・投資の拡大を図っている。しかし、これらの国々からはラオスの人権状況や民主化の遅れに対する懸念が表明されることもあり、関係深化の障害となる場合もある。

ラオスの外交は、小国としての大国間のバランス外交、経済発展のための実利追求、そしてASEANを通じた地域協力という複数の側面を持っている。しかし、人権問題や民主主義の欠如は、国際社会におけるラオスの評価や信頼性に影響を与え、真の国際的パートナーシップ構築の課題となっている。特に、経済的利益と引き換えに特定の大国に過度に依存することは、国家の主権や自律性を損なう危険性も指摘されている。

6.2. 近隣諸国との関係

ラオスは地理的に中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマーという5カ国と国境を接しており、これらの近隣諸国との関係は歴史的、政治的、経済的、文化的に極めて重要である。

- ベトナムとの関係: 歴史的に最も密接な関係を持つ国の一つである。ラオス内戦において、ベトナムはパテート・ラーオを強力に支援し、1975年の共産党政権樹立に大きく貢献した。その後も「特別な友好関係」を維持し、政治・軍事・経済の各分野で緊密な協力関係が続いている。両国はラオス人民革命党とベトナム共産党という兄弟党による支配という共通の政治体制を持ち、外交政策でも歩調を合わせることが多い。経済的には、ベトナムはラオスにとって主要な貿易相手国であり、投資国でもある。近年、中国の影響力が増大する中で、ラオスはベトナムとの伝統的な友好関係を維持しつつ、バランスを取ろうとしている。

- タイとの関係: 歴史的には対立と協力が繰り返されてきた。言語・文化的に近い関係にある一方で、過去には領土をめぐる紛争も経験した。1975年のラオス共産化以降、一時的に関係が悪化したが、その後は経済関係を中心に改善が進んでいる。タイはラオスにとって最大の貿易相手国であり、主要な投資国の一つでもある。メコン川を介した経済交流や人的往来も活発である。国境問題はほぼ解決済みだが、依然としてタイ国内のラオス人労働者の問題や、メコン川の水資源利用をめぐる潜在的な対立要因も存在する。

- 中国との関係: 近年、急速に関係が深化している。中国はラオスにとって最大の投資国であり、道路、鉄道(中国ラオス鉄道など)、ダム、経済特区といった大規模なインフラ開発プロジェクトを推進している。経済的結びつきの強化は、ラオスの経済発展に貢献する一方で、中国への過度な経済的依存や債務問題、環境への影響、労働問題などを引き起こしているとの批判もある。政治的にも、ラオスは中国の一帯一路構想を支持し、南シナ海問題などで中国の立場を擁護する傾向が見られる。

- カンボジアとの関係: 歴史的にも文化的にも古くから交流がある。両国は共にメコン川流域に位置し、ASEAN加盟国として地域協力の枠組みで連携している。経済的な結びつきは他の近隣諸国ほど強くはないが、国境貿易や観光分野での協力が進められている。国境画定問題は一部未解決の地域が残っているが、大きな緊張関係には至っていない。

- ミャンマーとの関係: 国境を接しているが、歴史的に他の近隣諸国ほど密接な関係ではなかった。両国はASEAN加盟国として協力関係にある。近年、経済関係の強化が模索されており、特に国境貿易やインフラ連結(道路建設など)に関心が寄せられている。ミャンマー国内の情勢不安がラオスに直接的な影響を与えることは少ないが、地域全体の安定という観点からは注視されている。

これらの近隣諸国との関係は、ラオスの安全保障と経済発展にとって不可欠である。ラオスは、これらの国々との間で複雑な歴史的経緯や利害関係を抱えつつも、ASEANの枠組みなどを活用しながら、友好協力関係の維持・発展に努めている。しかし、大国である中国やベトナム、タイとの関係においては、国力の差から受け身の立場に立たされることも少なくない。

6.3. 主要大国との関係

ラオスは近隣諸国との関係を重視しつつも、国際社会における主要な大国とも外交関係を維持・発展させようと努めている。これらの大国との関係は、主に経済援助、開発協力、そして限定的な政治・安全保障対話を通じて展開されている。

- アメリカ合衆国との関係: ラオス内戦期、アメリカは王政派を支援し、共産主義勢力であるパテート・ラーオと敵対したため、1975年の共産党政権樹立後は長らく疎遠な関係が続いた。しかし、冷戦終結後、特にベトナム戦争中に行方不明となった米兵(MIA)の捜索・遺骨収集活動への協力や、不発弾処理支援などを通じて、関係は徐々に改善された。2004年には貿易関係正常化が実現し、経済関係も拡大しつつある。アメリカはラオスに対し、人権状況の改善や民主化の進展を求めているが、ラオス側は内政干渉として反発することもある。近年、中国の影響力増大を背景に、アメリカは東南アジアへの関与を強めており、ラオスとの関係もその文脈で位置づけられている。

- ロシアとの関係: ソビエト連邦時代、ラオスはソ連から多大な政治的・経済的・軍事的支援を受けており、両国は緊密な同盟関係にあった。ソ連崩壊後、ロシアとの関係は一時的に停滞したが、近年、軍事技術協力や一部の経済プロジェクトを通じて関係再構築の動きが見られる。ラオスは伝統的な友好国としてロシアとの関係を維持しようとしているが、経済的な結びつきは限定的である。

- 欧州連合(EU)との関係: EUはラオスにとって重要な開発援助パートナーであり、貧困削減、教育、保健衛生、農村開発などの分野で支援を行っている。また、EUはラオスとの間で人権対話を実施し、民主主義の促進や法の支配の確立を働きかけている。貿易関係も存在し、特にEUの一般特恵関税制度(GSP)はラオスの輸出産品にとって重要である。しかし、ラオスの人権状況や労働基準に関する懸念は、EUとの関係深化における課題となっている。

これらの主要大国は、ラオスの内政や地域情勢に対して一定の影響力を持っている。ラオスは、これらの大国との関係を、自国の経済発展や国際的地位の向上に利用しようとする一方で、内政不干渉の原則を盾に、人権問題などに関する外部からの圧力をかわそうとする傾向がある。特に、中国の急速な台頭は、ラオスの外交におけるバランスを複雑化させており、主要大国との関係構築において、より戦略的な対応が求められている。

6.4. 日本との関係

日本とラオスは、1955年に外交関係を樹立して以来、伝統的に友好な関係を築いてきた。日本はラオスにとって主要な政府開発援助(ODA)供与国の一つであり、ラオスの経済社会開発に大きく貢献してきた。

経済協力: 日本の対ラオスODAは、運輸・交通インフラ(道路、橋梁、空港など)、電力、農業、教育、保健医療、人づくり(人材育成)など多岐にわたる分野で実施されてきた。これらの支援は、ラオスの貧困削減、経済成長、国民生活の向上に寄与してきたと評価されている。例えば、メコン川にかかる第二タイ=ラオス友好橋(サワンナケート - ムックダーハーン)の建設は日本の円借款によって行われた。また、技術協力や専門家派遣、研修員受け入れなども活発に行われている。

貿易・投資関係: 日本とラオスの貿易額はそれほど大きくはないが、近年、日本からの直接投資は増加傾向にある。特に、ラオスの安価な労働力や天然資源、ASEAN経済共同体(AEC)発足による市場アクセスの改善などに注目する日本企業が進出している。主な投資分野は、製造業(縫製品、電子部品など)、農業、サービス業(観光など)である。日本政府も、投資環境整備のための支援を行っている。

文化交流・人的交流: 長年にわたり、文化交流や人的交流も活発に行われてきた。日本でのラオス文化紹介イベントや、ラオスでの日本文化紹介イベントが開催されている。また、留学生の受け入れや派遣、青年海外協力隊員の派遣なども行われている。近年、ラオスを訪れる日本人観光客も増加しており、相互理解の深化に貢献している。

外交的立場: 日本はラオスのASEANにおける役割や、地域の平和と安定への貢献を支持している。国際場裡においても、両国は多くの課題で協力的な立場をとることが多い。日本は、ラオスの市場経済化や民主化の努力を支持しつつ、法の支配や人権といった普遍的価値の重要性についても対話を通じて伝えている。

今後の展望として、両国は経済関係の一層の強化、特に貿易・投資の拡大が期待されている。また、メコン地域開発における協力や、地球規模課題への対応における連携も重要となる。日本にとっては、東南アジアにおける友好国としてのラオスの戦略的重要性は変わらず、今後もODAを通じた開発支援と、多層的な交流を通じて、良好な二国間関係を維持・発展させていくことが期待される。

6.5. 国際機関への加盟

ラオスは、国家の規模や経済力は小さいものの、国際社会における孤立を避け、多国間協力の枠組みに積極的に参加することで、自国の利益を追求し、国際的な発言力を確保しようと努めている。

- 東南アジア諸国連合(ASEAN): ラオスは1997年7月にASEANに正式加盟した。ASEAN加盟は、ラオスの外交政策における最も重要な柱の一つである。ASEANの枠組みを通じて、近隣諸国との友好協力関係を強化し、地域の平和と安定、経済統合の推進に貢献している。ラオスはASEAN議長国を複数回務め、地域協力の進展に積極的に関与してきた。ASEAN経済共同体(AEC)の発足は、ラオスにとって市場拡大や投資誘致の機会となると期待される一方、国内産業の競争力強化という課題ももたらしている。

- 国際連合(UN): ラオスは1955年12月14日に国際連合に加盟した。国連の枠組みを通じて、国際の平和と安全の維持、経済社会開発、人権の促進といった国連の諸活動に参加している。開発途上国として、国連開発計画(UNDP)や国連児童基金(UNICEF)など、国連諸機関からの支援を積極的に受け入れている。

- 世界貿易機関(WTO): ラオスは長年の加盟交渉を経て、2013年2月2日にWTOに正式加盟した。WTO加盟は、ラオスの貿易制度を国際基準に整合させ、貿易・投資の自由化を促進することを目的としている。これにより、ラオス産品の市場アクセス改善や外国直接投資の増加が期待される一方、国内産業の保護や国際競争への対応といった課題にも直面している。

- フランコフォニー国際機関: ラオスはフランスの旧植民地であった歴史的経緯から、フランス語圏諸国の国際的な協力組織であるフランコフォニー国際機関に加盟している。この枠組みを通じて、フランス語教育の推進や文化交流、フランス語圏諸国との経済協力などを行っている。

これらの国際機関への加盟は、ラオスにとって国際社会との連携を強化し、経済開発や国家建設を進める上で重要な役割を果たしている。しかし、国際的な規範や基準を遵守する責任も伴い、特に人権や民主主義といった分野では、国内の状況と国際社会からの期待との間に乖離が見られる場合もある。

7. 軍事

ラオス人民民主共和国の国防は、ラオス人民軍が担っている。ラオス人民軍は、陸軍、空軍、そして小規模な河川軍(海軍)から構成される。総兵力は2020年時点で約2万9千人(陸軍約2万5600人、空軍約3500人)とされている。これに加えて、地方防衛を目的とした約10万人の民兵組織(自衛戦闘村、民兵ゲリラ)が存在するとされる。

徴兵制度が施行されており、18歳以上の国民には兵役の義務がある。軍事費は2016年時点で約30億円(約2700万米ドル)と、国家規模に比して小さい。

装備は、歴史的に旧ソビエト連邦製や東側諸国製のものが多いが、近年は中国やロシアからの新しい装備導入も進められている。ラオス人民軍は、1975年の共産党政権樹立において中心的役割を果たしたパテート・ラーオの軍事部門が母体となっており、ラオス人民革命党の指導下に置かれている。軍は国防任務に加えて、党の支配体制の維持、国内の治安維持、さらには一部経済活動にも関与している。

歴史的にベトナム人民軍との関係が深く、訓練、装備、ドクトリンなど多くの面でベトナムの影響を受けてきた。両国軍は定期的な合同演習や幹部交流を行っている。しかし、近年は中国人民解放軍との軍事協力も急速に拡大しており、中国からの装備供与、合同演習の実施、軍事施設の建設支援などが行われている。これは、ラオスに対する中国の経済的・政治的影響力の増大と軌を一にするものである。タイやロシア、インドなどとも限定的な軍事交流がある。

ラオスは内陸国であり、大規模な外敵の侵攻を受ける可能性は低いと見られているが、国内の反政府勢力(特に一部のモン族グループ)の活動や、国境管理、麻薬密輸対策などが、軍の主要な任務の一部となっている。ラオス人民軍は、国土の防衛という伝統的な役割に加え、一党支配体制の維持と国内の安定確保という政治的な役割も担っている。

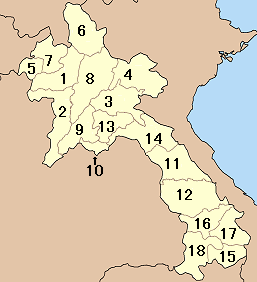

8. 行政区画

ラオスの地方行政は、高度に中央集権的な制度をとっており、地方に議会は設置されていない。県知事は国家主席が、郡長は首相がそれぞれ任命する。

国土は、首都ヴィエンチャンを含むヴィエンチャン都(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນナコーンルアン・ヴィエンチャンラーオ語、Prefecture)と、17の県(ແຂວງクウェーンラーオ語、Province)から構成されている。かつては、治安上の理由から首相府の直轄下に置かれた[[サイソムブーン県|サイソムブーン特別区}}(ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນケートピセート・サイソムブーンラーオ語)が存在したが、2006年に一度廃止され、その後、県として復活した。

ヴィエンチャン都と各県の下には、100前後の村(ບ້ານバーンラーオ語)から成る郡(ເມືອງムアンラーオ語)が置かれている。「ムアン」はラーオ語で「郡」のほかに「町」や「都市」という意味も持ち、日本の市町村に相当する行政単位と見なすことができる。ヴィエンチャン都を除き、全ての県には県庁所在地となる郡があり、そこが県都とされている。県都とされる郡の名称は、県名と同じ場合(例:ポンサーリー県のポンサーリー郡)もあれば、異なる場合(例:ウドムサイ県のサイ郡)もある。

以下に、首都と17県を北部、中部、南部に分けて列挙する。

北部

# ウドムサイ県 (県都: サイ郡)

# サイニャブーリー県 (県都: サイニャブーリー郡)

# シエンクワーン県 (県都: ポーンサワン郡) - 軍事基地ロンチェンがかつて存在

# フアパン県 (県都: サムヌア郡)

# ボーケーオ県 (県都: フアイサーイ郡)

# ポンサーリー県 (県都: ポンサーリー郡)

# ルアンナムター県 (県都: ルアンナムター郡)

# ルアンパバーン県 (県都: ルアンパバーン郡)

中部

# ヴィエンチャン県 (県都: ヴィエンカム郡) - ヴィエンカム県に改称する決定が国民議会で決議されたとの情報あり

# ヴィエンチャン都 (首都: ヴィエンチャン)

# カムムアン県 (県都: ターケーク郡)

# サワンナケート県 (県都: カイソーン・ポムウィハーン郡、旧称: カンタブーリー郡) - ラオス第2の都市

# サイソムブーン県 (旧特別区、県都: アヌウォン郡)

# ボーリカムサイ県 (県都: パークサン郡)

南部

# アッタプー県 (県都: アッタプー郡) - ホーチミン・ルートの通過地

# サーラワン県 (県都: サーラワン)

# セーコーン県 (県都: ラマーム郡)

# チャンパーサック県 (県都: パークセー郡) - ラオス第2の都市(ボーラウェン高原、シーパンドンを含む)

ラオスの主要都市としては、首都ヴィエンチャンのほか、ルアンパバーン、サワンナケート、パークセーなどが挙げられる。

9. 経済

ラオス経済は、1975年の社会主義体制樹立以降、計画経済下に置かれていたが、1986年の「チンタナカーン・マイ(新思考)」政策導入により、市場経済への移行と対外開放が進められた。これにより一定の経済成長を達成したものの、依然として国際連合が定める後発開発途上国(LDC)の一つであり、貧困、インフラの未整備、人材不足などの課題を抱えている。経済発展の過程で、環境破壊や社会格差の拡大、労働者の権利侵害といった問題も顕在化しており、持続可能で公正な発展が求められている。近年は、特に中国からの大規模な投資とそれに伴う債務問題が懸念されている。

9.1. 経済構造と政策

1975年のラオス人民民主共和国成立後、当初は急速な社会主義化が図られたが、経済は停滞した。1986年、ソビエト連邦のペレストロイカやベトナムのドイモイ政策の影響を受け、「チンタナカーン・マイ(新思考)」と呼ばれる経済改革が導入された。これにより、国営企業の独立採算制導入、民間企業の活動容認、外国直接投資の奨励など、市場経済メカニズムが段階的に取り入れられた。

現在のラオス経済は、名目上は「社会主義志向の市場経済」とされているが、実質的には市場経済への移行が進行している。しかし、土地の私有は認められておらず、土地利用権の形で取引が行われる。経済成長率は、2000年代以降、水力発電、鉱業、観光業、建設業などを中心に比較的高水準で推移してきたが(2009年以降の平均GDP成長率は7.4%)、近年は新型コロナウイルス感染症の世界的流行や世界経済の変動、国内の債務問題などにより減速している。2021年の実質GDP成長率は約2.5%であった。物価上昇(インフレーション)や通貨キープ安も経済の不安定要因となっている。

政府は外国直接投資(FDI)の誘致に積極的であり、投資環境整備のための法改正や、経済特区(SEZ)の開発を進めている。特に中国、タイ、ベトナムからの投資が活発である。経済特区は、税制優遇措置などを通じて外資誘致の拠点となっているが、土地収用をめぐる住民との摩擦や、労働者の権利保護の不備、環境への影響などが問題視されることもある。

貧困削減は依然として重要な政策課題であり、政府は国際機関や援助国と協力して様々なプログラムを実施している。しかし、都市部と農村部、また民族間の経済格差は依然として大きく、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた努力が続けられている。

2009年、アメリカのオバマ政権は、ラオスをもはやマルクス・レーニン主義国家ではないと宣言し、ラオス企業がアメリカ輸出入銀行からの融資を受ける際の禁止措置を解除した。2016年、中国はラオス経済における最大の外国投資国となり、1989年以降53.95 億 USDを投資している。タイ(44.89 億 USDを投資)とベトナム(31.08 億 USDを投資)がそれぞれ第2位、第3位の投資国となっている。

2018年の人間開発指数(HDI)では139位にランクされ、中位開発国に分類されている。世界飢餓指数(2018年)では、最も飢餓状況の悪い52カ国中36位にランクされている。2019年、国連の極度の貧困と人権に関する特別報告者はラオスを公式訪問し、同国のトップダウン型経済成長と貧困緩和アプローチは「あまりにもしばしば逆効果であり、貧困化を招き、貧困層や疎外された人々の権利を危険にさらしている」と結論付けた。

経済発展と社会正義の両立、環境保全との調和、そして国民全体の生活水準の向上が、今後のラオス経済政策の大きな課題である。

9.2. 主要産業

ラオス経済は、農業、鉱業・エネルギー、観光業などを主要な柱としている。これらの産業は国の経済成長に貢献してきたが、それぞれに課題も抱えている。

9.2.1. 農業

ラオス経済の基盤であり、労働人口の約70-80%が従事し、GDPの約20-30%を占める(割合は年々低下傾向)。主要農産物は米であり、特にもち米(カオニャオ)はラオス人の主食として広く栽培されている。その他、トウモロコシ、キャッサバ、サトウキビ、タバコ、コーヒー(特に南部ボーラウェン高原産のアラビカ種とロブスタ種が有名)、野菜、果物などが生産されている。

伝統的な天水農業や焼畑農業が依然として広く行われているが、政府は灌漑施設の整備や近代的な農法の導入による生産性向上を目指している。しかし、インフラの未整備、農業技術の普及の遅れ、市場アクセスの限定性、気候変動の影響などが課題となっている。

農村開発と農民の生活向上は重要な政策課題であり、貧困削減や食料安全保障の観点からも農業の持続的な発展が求められている。近年では、有機農業や契約栽培といった新たな取り組みも見られる。

ラオスの国土の4%が耕作可能地、0.3%が恒久的な作物の栽培地として利用されており、これはメコン川流域で最も低い割合である。灌漑地域は耕作地全体の28%を占め、これは2012年の全農地の12%に相当する。米作が農業の中心であり、耕作可能地の約80%が米の栽培に使われている。ラオスの農家の約77%が米を自給自足している。ラオスはメコン川流域で最も多くの米の品種を有している可能性があり、政府はフィリピンの国際稲研究所と協力して、ラオスで見つかった数千もの米の品種の種子サンプルを収集している。

9.2.2. 鉱業とエネルギー

ラオスは銅、金、銀、スズ、亜鉛、鉛、ボーキサイト、カリウム塩、石炭など、多様な鉱物資源に恵まれている。近年、外国からの投資により鉱業開発が活発化し、ラオスの主要な輸出産業の一つとなっている。特に銅と金は輸出額の上位を占める。しかし、鉱業開発は環境破壊(水質汚染、森林破壊など)や、地域住民との土地収用をめぐる紛争、労働者の権利侵害といった社会問題を引き起こすこともあり、持続可能な開発と利益の公正な配分が課題となっている。540以上の金、銅、亜鉛、鉛などの鉱床が確認、探査、採掘されている。

エネルギー分野では、豊富な水資源を活かした水力発電が中心である。ラオスは「東南アジアのバッテリー」と称され、多数の水力発電所が建設され、発電された電力の多くはタイやベトナムなどの近隣諸国に輸出されている。水力発電は重要な外貨獲得源となっているが、ダム建設に伴う環境への影響(生態系の破壊、森林伐採、メコン川の流量変化など)や、住民の強制移住、建設労働者の人権問題などが国内外から批判されている。再生可能エネルギーとしては、水力発電以外に太陽光発電やバイオマス発電の開発も模索されているが、まだ規模は小さい。2021年現在、ラオスは国内の電力生産において、特に石炭などの化石燃料に依然として依存している。潜在的な発電能力は約18,000メガワットであり、そのうち約8,000メガワットがタイとベトナムへの輸出に充てられている。

9.2.3. 観光業

豊かな自然景観(山岳、河川、滝など)、多様な文化遺産(古都ルアンパバーン、ワット・プー、ジャール平原など)、そして素朴な人々の暮らしが観光客を惹きつけ、ラオスにとって重要な外貨獲得源となっている。政府も観光業を経済成長の柱の一つと位置づけ、積極的に振興策を推進している。

主要な観光地としては、世界遺産に登録されているルアンパバーンの街並み、ワット・プーと関連古代遺産群、ジャール平原の石壺遺跡群のほか、首都ヴィエンチャン、景勝地ヴァンヴィエン、南部のシーパンドン(メコン川の中州群)などがある。観光客数は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前は増加傾向にあったが、パンデミックにより大きな打撃を受けた。

観光開発は、雇用創出や地域経済の活性化に貢献する一方で、環境破壊(ゴミ問題、自然景観の悪化など)、文化遺産への負荷、地域住民の生活への影響といった負の側面も抱えている。持続可能な観光(エコツーリズムなど)の推進や、観光収益の地域への還元、文化・環境保全と観光開発のバランスが重要な課題である。

国際観光客数は1990年の8万人から2010年には187万6千人に増加した。2010年には、11人に1人の仕事が観光部門であった。国際観光客からの輸出収益と観光商品は、2010年に総輸出の16%または2.70 億 USDを生み出すと予想され、2020年には名目ベースで4.84 億 USD(総額の12.5%)に成長すると見込まれていた。欧州観光貿易評議会は、2013年に建築と歴史の分野で同国を「世界最高の観光地」に認定した。

ラオス国家観光局、関連政府機関、民間部門は、同国の国家エコツーリズム戦略および行動計画で示されたビジョンを実現するために協力している。これには、観光による環境的・文化的影響の低減、民族グループや生物多様性の重要性に対する意識向上、ラオスの保護地域ネットワークや文化遺産の保全・維持・管理のための収入源の提供、そしてエコツーリズムの目的地として開発される場所のための観光ゾーニングと管理計画の必要性の強調などが含まれる。

9.2.4. 林業

ラオスの国土の多くは森林に覆われており、かつてはチーク材やローズウッドなどの貴重な木材が主要な輸出産品であり、重要な外貨獲得源であった。しかし、長年にわたる過剰な伐採、特に違法伐採や、農地拡大のための森林転換により、森林資源は著しく減少し、森林破壊とそれに伴う環境問題(土壌流出、洪水、生物多様性の喪失など)が深刻化している。

政府は森林資源の持続可能な管理を目指し、伐採規制の強化や植林事業の推進、木材加工産業の育成などに取り組んでいるが、実効性には課題が多い。違法伐採の取り締まりは不十分であり、一部の特権階級や外国企業が関与しているとの指摘もある。

近年では、天然林の伐採に代わり、ゴムやユーカリなどのプランテーション林業(植林による木材生産)が拡大している。これは一定の経済効果をもたらす一方で、単一樹種の植林による生態系の単純化や、土地利用をめぐる地域住民との摩擦といった新たな問題も生じている。森林セクターの透明性の確保と、環境保全と地域住民の権利を両立させる持続可能な森林経営の確立が急務である。

9.2.5. 製造業

ラオスの製造業は、経済全体に占める割合はまだ比較的小さいものの、近年、外国直接投資の増加に伴い、徐々に発展してきている。主要な分野としては、縫製品(衣類)、食品加工、建設資材、木材加工、電子部品組立などが挙げられる。

特に縫製品産業は、ラオスの安価な労働力を活用し、輸出志向型産業として成長してきた。多くの工場が経済特区(SEZ)内に立地し、主にタイ、ベトナム、中国などからの投資を受けている。しかし、労働者の権利保護や労働条件の改善、技術力の向上などが課題となっている。

国内市場の規模が小さいため、製造業の多くは輸出に依存しているが、物流インフラの未整備や貿易手続きの煩雑さ、労働者のスキル不足などが輸出競争力の足かせとなっている。政府は、投資環境の改善や人材育成、インフラ整備を通じて、製造業の育成と多様化を目指している。

ラオスは、近隣諸国と比較して賃金水準が低いことから、「タイ・プラスワン」や「チャイナ・プラスワン」といった、生産拠点を分散・移転する動きの受け皿として注目されている。しかし、製造業が国の持続的な経済成長と雇用創出に大きく貢献するためには、産業構造の高度化、国内サプライチェーンの構築、そして労働者のスキルアップが不可欠である。

9.3. 交通とインフラストラクチャー

ラオスの交通網および基礎インフラは、山がちな地形や長年の内戦、経済開発の遅れなどから、依然として整備が十分とは言えない状況にあるが、近年、外国からの投資や援助により改善が進められている。

道路網: 国の主要な交通手段は道路であるが、舗装率はまだ低い。国道13号線が国土を南北に縦断する最も重要な幹線道路であり、首都ヴィエンチャンと主要都市を結んでいる。しかし、地方の道路や支線道路の多くは未舗装で、雨季には通行が困難になることも多い。近年、中国、タイ、ベトナムなどの近隣諸国との連結性を高めるため、国際幹線道路の整備が進められている。

鉄道: 長らく本格的な鉄道網は存在しなかったが、2009年にタイのノーンカーイとヴィエンチャン郊外のターナレーン駅を結ぶ短いメーターゲージの路線(約3.5 km)が開通した。そして、2021年12月には、中国の昆明とヴィエンチャンを結ぶ標準軌の高速鉄道であるボーテン・ヴィエンチャン鉄道(中国ラオス鉄道、約414 km)が中国の一帯一路構想の一環として開通した。この鉄道は、ラオスの物流改善や経済発展に貢献すると期待される一方、莫大な建設費による債務問題や環境への影響、中国への経済的依存の深化といった懸念も指摘されている。

水運: メコン川とその支流は、伝統的に重要な水運ルートとして利用されてきた。特に、道路網が未発達な地域では、河川が唯一の交通手段となることもある。しかし、乾季の水位低下や急流、滝(コーンパペンの滝など)の存在が、航行の障害となる場合もある。

航空網: 主要な国際空港は、首都ヴィエンチャンのワットタイ国際空港、ルアンパバーン国際空港、南部のパークセー国際空港である。これらの空港から、近隣諸国や一部のアジア諸国への国際線が運航されている。国内線は、主要都市間を結んでいるが、便数は限られている。ラオスのフラッグキャリアはラオス国営航空である。

電力供給: 水力発電が盛んであるにもかかわらず、国内の送電網整備は遅れており、特に地方や山岳地帯では電力供給が不安定な地域も多い。都市部では比較的安定しているが、地方では停電も珍しくない。電力の93%が利用可能。

通信網: 固定電話の普及率は低いが、携帯電話は急速に普及し、主要な通信手段となっている。インターネットの普及も進んでいるが、接続速度や料金、アクセスの容易さには地域差がある。都市部では比較的容易に利用できるが、地方ではまだ十分に普及していない。93%の世帯が固定電話または携帯電話を所有している。

ラオスのインフラ整備は、経済成長と国民生活の向上のために不可欠であるが、資金調達、技術力、環境への配慮、そして地域間の格差是正といった多くの課題を抱えている。

9.4. 対外貿易

ラオスの対外貿易は、歴史的に近隣諸国、特にタイ、中国、ベトナムとの結びつきが強い。近年は、東南アジア諸国連合(ASEAN)経済共同体(AEC)への参加や世界貿易機関(WTO)加盟を通じて、貿易の自由化と多角化を進めている。

主要輸出入品目:

- 輸出品目:主な輸出品は、電力(水力発電による)、鉱物資源(銅、金など)、農産物(コーヒー、トウモロコシ、キャッサバなど)、縫製品、木材製品である。特に電力と鉱物資源は、輸出総額の大きな割合を占めている。

- 輸入品目:主な輸入品は、石油製品、機械類、車両および部品、建設資材、消費財(食料品、衣料品など)である。国内の工業基盤が弱いため、多くの工業製品や資本財を輸入に依存している。

主要貿易相手国:

- 最大の貿易相手国はタイであり、輸出入ともに大きなシェアを占めている。地理的な近接性や歴史的な結びつきが背景にある。

- 中国は、近年急速に貿易額を伸ばしており、ラオスにとってタイに次ぐ重要な貿易相手国となっている。特に中国ラオス鉄道の開通により、中国との貿易はさらに拡大すると見込まれている。

- ベトナムも伝統的に重要な貿易相手国であり、陸路での貿易が活発である。

- その他、ASEAN諸国、日本、欧州連合(EU)なども貿易相手国として挙げられる。

貿易収支: ラオスは慢性的な貿易赤字国である。輸出額は増加傾向にあるものの、輸入額の伸びがそれを上回ることが多く、貿易赤字が続いている。この赤字は、外国からのODAや直接投資、海外からの送金などによって補填されている。

貿易自由化への取り組み:

- ASEAN経済共同体(AEC):2015年のAEC発足により、ASEAN域内での物品貿易、サービス貿易、投資の自由化が進められており、ラオスもこれに参加している。関税撤廃や貿易円滑化措置により、域内貿易の拡大が期待される。

- WTO:2013年にWTOに正式加盟し、貿易ルールを国際基準に整合させ、多角的貿易体制への参加を強化している。

ラオスの対外貿易は、国の経済発展にとって不可欠であるが、輸出産品の多様化、国内産業の競争力強化、貿易インフラの整備、貿易手続きの簡素化などが課題となっている。また、特定国への過度な貿易依存は、経済的な脆弱性を高める可能性も指摘されている。

10. 社会

ラオスの社会は、多民族国家としての多様性と、上座部仏教を中心とした伝統文化、そして社会主義体制下での変容という特徴を持つ。人口構成は比較的若く、都市部への人口集中が進みつつある。教育や保健衛生の水準は依然として低いが、近年改善の努力が続けられている。

10.1. 人口構成

ラオス統計局によると、2021年時点のラオスの総人口は約740万人と推定されている。人口構成は以下の特徴を持つ。

- 年齢構成: 人口ピラミッドは若年層が多い釣鐘型に近い形状をしており、生産年齢人口(15~64歳)の割合が増加しつつある、いわゆる「人口ボーナス」期に入りつつあるとされる。しかし、依然として年少人口(0~14歳)の割合が高い。

- 人口密度: 国土面積(約23.68 万 km2)に対して人口は比較的少なく、人口密度は1平方キロメートルあたり約31人と、東南アジア諸国の中でも低い水準にある。

- 都市部と農村部の人口分布: 人口の大部分(約60-70%)は依然として農村部に居住しているが、近年は首都ヴィエンチャンや主要都市への人口集中が進んでいる。都市化率はまだ低いものの、徐々に上昇している。

- 人口増加率: 年間の人口増加率は約1.5%前後で推移しており、比較的高い水準にある。

- 出生率・死亡率: 合計特殊出生率は依然として高いが、緩やかな低下傾向にある。乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は改善傾向にあるものの、依然として近隣諸国と比較して高い水準にある。

平均寿命は、男性約66歳、女性約69歳(2020年推定)と、徐々に延伸している。

これらの人口動態は、ラオスの社会経済開発に大きな影響を与えており、教育、保健医療、雇用、社会保障といった分野での政策対応が求められている。

10.1.1. 民族

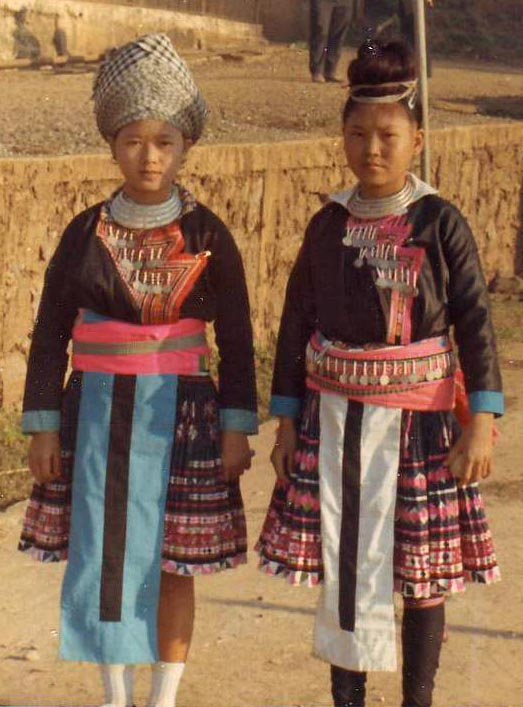

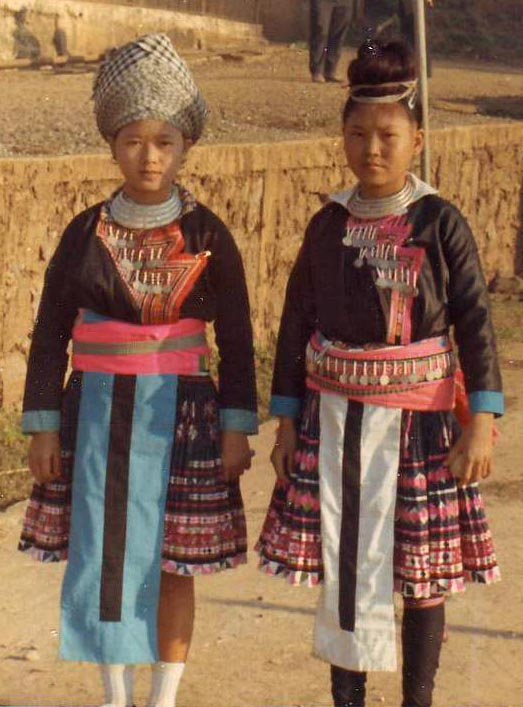

ラオスは多様な民族が共存する多民族国家である。政府は公式には約50の民族グループを認定しているが、実際にはさらに多くの細かいサブグループが存在すると言われている。これらの民族は、言語、文化、生活様式、居住地域などにおいて多様性を示しており、ラオスの社会と文化の豊かさの源泉となっている。

伝統的に、ラオスの民族は居住地の標高によって大きく3つのグループに分類されてきたが、この分類は必ずしも正確ではなく、近年ではより詳細な民族分類が用いられる傾向にある。

1. ラーオ・ルム(低地ラーオ族):人口の過半数(約50-60%)を占める主要民族グループ。主にメコン川流域の平野部に居住し、水稲耕作を主たる生業とする。ラーオ語を母語とし、上座部仏教を篤く信仰する。現在のラオス国家の主要な文化や政治は、ラーオ・ルムの伝統を基盤としている。代表的な民族はラーオ族である。

2. ラーオ・トゥン(中腹ラーオ族または丘陵ラーオ族):人口の約20-30%を占める。主に山岳地帯の中腹から丘陵地にかけて居住し、焼畑農業や狩猟採集を伝統的な生業としてきた。言語的にはモン・クメール語派に属する民族が多く、クム族、カタン族、ラメート族などが代表的である。独自のアニミズム信仰を持つグループが多いが、仏教の影響も受けている。歴史的にはラーオ・ルムに従属的な立場に置かれることが多く、社会経済的に困難な状況にあるコミュニティも少なくない。

3. ラーオ・スーン(高地ラーオ族):人口の約10-15%を占める。主に標高の高い山岳地帯に居住し、伝統的に焼畑農業やケシ栽培(過去)などを生業としてきた。言語的にはモン・ミエン語派(モン族、ヤオ族など)やチベット・ビルマ語派(アカ族、ラフ族など)に属する民族が多い。独自の文化や伝統、精霊信仰を強く保持している。特にモン族は、ラオス内戦においてアメリカCIAに協力した歴史的経緯から、1975年の共産党政権樹立以降、政府との間で複雑な関係が続き、人権問題も指摘されてきた。

これらの民族グループ間には、歴史的に社会経済的な格差が存在し、ラーオ・ルムが政治的・経済的に優位な立場を占めてきた。ラオス政府は公式には「民族の平等と団結」を掲げ、少数民族の生活向上や文化振興のための政策を推進しているが、実際には少数民族の権利保障や政治参加、経済的機会の均等といった面で多くの課題が残されている。特に、大規模な開発プロジェクト(ダム建設、鉱山開発、プランテーションなど)に伴う土地収用や強制移住は、少数民族の生活基盤を脅かし、新たな社会問題を引き起こすこともある。多民族国家としての調和と共生を実現するためには、各民族の文化的多様性を尊重し、全ての民族が公平に社会経済開発の恩恵を享受できるような政策が不可欠である。

10.1.2. 言語

ラオスの公用語はラーオ語であり、人口の半数以上が母語として使用している。ラーオ語はタイ・カダイ語族に属し、タイ語と非常に近縁で、相互理解がある程度可能である。文字は、13世紀から14世紀にかけてクメール文字から発展したラーオ文字が用いられる。

公用語であるラーオ語以外にも、国内では多様な少数民族言語が話されている。これらの言語は、主に以下の語族・語派に分類される。

- モン・クメール語派: クム族のクム語、カタン族のカタング語など、ラーオ・トゥン(中腹ラーオ族)に分類される民族が多く使用する。

- モン・ミエン語派: モン族のモン語、ヤオ族のミエン語など、ラーオ・スーン(高地ラーオ族)に分類される民族が使用する。

- チベット・ビルマ語派: アカ族のアカ語、プーノーイ族のプーノーイ語など、主に北部の山岳地帯に住む民族が使用する。

- その他のタイ・カダイ諸語: ラーオ語以外のタイ系言語も、一部の少数民族によって話されている(例:ルー族のルー語、黒タイ族の黒タイ語など)。

これらの少数民族言語の多くは、話者数が少なく、文字を持たないものも多いため、消滅の危機に瀕している。政府は公式には少数民族言語の保護を掲げているが、教育現場ではラーオ語が主要な教授言語であり、少数民族言語の使用は限定的である。

外国語としては、歴史的経緯からフランス語が一部の知識層や政府関係者の間で依然として使用されており、ラオスはフランコフォニー国際機関の加盟国である。しかし、近年では実用的な外国語としての重要性は低下しつつある。

一方、英語は、国際共通語としての重要性が高まっており、教育機関やビジネスの場で学習・使用される機会が増加している。観光業の発展も英語の普及を後押ししている。

その他、近隣諸国との経済的結びつきの深化に伴い、中国語(特に北部)、ベトナム語、タイ語なども、特定の地域やビジネス分野で使用されることがある。

ラオス国内には、先天性難聴の発生率が高い地域で用いられる複数のラオス手話も存在する。

10.1.3. 宗教

ラオスにおける主要な宗教は上座部仏教であり、国民の約66%(2010年調査)が信仰している。仏教はラオスの文化、社会、日常生活のあらゆる側面に深く根付いており、寺院(ワット)は地域コミュニティの中心的な役割を果たしている。僧侶は社会的に尊敬され、托鉢や儀式、教育などを通じて人々の精神的な支えとなっている。特に、ルアンパバーンやヴィエンチャンには歴史的価値の高い多くの寺院が存在し、国の文化遺産として重要視されている。

仏教と並んで、あるいは仏教と融合する形で、伝統的なアニミズム(精霊信仰、ピー信仰)も広く信仰されている。特に少数民族の間では、自然界の様々なものに宿る精霊(ピー)を崇拝し、豊作や健康、安全を祈願する儀式が生活の一部となっている。ラーオ・ルム(低地ラーオ族)の間でも、ピー信仰は仏教的慣習と共存しており、例えば家の守護霊(ピー・フアン)や村の守護霊(ピー・バーン)への信仰が見られる。

その他の宗教としては、キリスト教(主にプロテスタントとカトリック)が人口の約1.5%(2010年調査)を占める。キリスト教徒の多くは、一部の少数民族や都市部の住民である。また、ごく少数のイスラム教徒やバハイ教徒なども存在する。約32.3%(2010年調査)の人々は、特定の組織宗教に属さない、あるいは伝統的な信仰(主にピー信仰)を実践しているとされる。

ラオス憲法は信教の自由を保障している。しかし、実際には、政府は宗教活動に対して一定の統制を行っており、特にキリスト教の一部の宗派や、政府が「伝統的でない」と見なす宗教グループの活動は制限されることがある。宗教団体の登録制度があり、未登録の団体による活動は困難である。過去には、一部のキリスト教徒が信仰を理由に嫌がらせを受けたり、逮捕されたりする事例も報告されている。ラオス人民革命党政府は、宗教が社会の安定や国家の統一を損なう可能性があると警戒しており、宗教活動が政治的な色彩を帯びることを強く牽制している。

19世紀まで続いたラーンサーン王朝では仏教が国教とされていたが、ラオス人民民主共和国成立後、仏教は特別な保護を受けなくなった。ただし、農村の地域コミュニティーと仏教寺院は密接な関係を保ち続けているため、ラオス人民革命党も「党の理念・思想と一致する」と明言するなど、仏教との関係を意識している。

10.2. 教育

ラオスの教育制度は、長年の内戦や経済的困難により発展が遅れてきたが、近年、政府は教育の普及と質の向上に力を入れている。しかし、依然として多くの課題を抱えている。

教育制度: ラオスの教育制度は、基本的に就学前教育、初等教育(5年間)、中等教育(前期3年間、後期3年間)、高等教育(大学、短期大学)、そして職業技術教育から構成される。義務教育は初等教育の5年間とされている。

識字率と就学率: 識字率は徐々に改善しており、2017年の成人識字率は女性62.9%、男性78.1%であった。初等教育の純就学率は2004年時点で84%と報告されているが、地域や民族によって格差がある。特に、農村部や山岳地帯の少数民族の子供たちの就学率は低い傾向にあり、女子の教育機会も男子に比べて限られている場合がある。中等教育や高等教育への進学率はさらに低い。

教育の質: 教育の質の低さが大きな課題である。教員の不足や質の低さ、教材の不備、学校施設の老朽化などが指摘されている。カリキュラムも時代に即していない部分があり、生徒の批判的思考力や問題解決能力を育む教育が十分に行われていないとの批判もある。

教育格差: 都市部と農村部、富裕層と貧困層、多数派民族と少数民族の間で、教育機会や教育の質に大きな格差が存在する。経済的な理由で学校に通えない子供や、中途退学する子供も少なくない。少数民族の子供たちは、ラーオ語での授業についていけなかったり、文化的な障壁に直面したりすることもある。

人材育成: ラオスの経済社会開発に必要な、高度な知識や技術を持った人材が不足している。高等教育機関の数や質も十分ではなく、産業界のニーズに応えられる人材育成が急務となっている。優秀な人材の海外流出(頭脳流出)も問題となっている。

政府の取り組みと国際協力: ラオス政府は、教育セクター開発計画を策定し、就学率の向上、教育の質の改善、教育格差の是正などに取り組んでいる。国際機関(世界銀行、アジア開発銀行、UNICEFなど)や二国間援助機関(日本など)からの支援を受け、学校建設、教員養成、教材開発などのプロジェクトが実施されている。

ラオスの将来にとって教育は極めて重要であり、全ての子どもたちが質の高い教育を受けられるようにすることが、貧困削減、経済成長、そして社会の持続的な発展のための鍵となる。2024年のWIPOによるグローバル・イノベーション・インデックスでは111位にランクされた。

10.3. 保健衛生

ラオスの保健衛生状況は、経済開発の遅れやインフラの未整備、地理的な制約などから、依然として多くの課題を抱えている。政府は国際機関や援助国と協力して改善に取り組んでいるが、特に農村部や山岳地帯では医療サービスへのアクセスが困難な状況が続いている。

主要な健康指標:

- 平均寿命:2017年時点で男性62.6歳、女性66.7歳であり、徐々に改善しているものの、近隣諸国と比較してまだ低い水準にある。2007年の健康寿命は54歳であった。

- 乳幼児死亡率および5歳未満児死亡率:依然として高く、特に新生児死亡率の改善が遅れている。主な原因は、肺炎、下痢症、栄養失調、周産期合併症などである。

- 妊産婦死亡率:改善は見られるものの、依然として高い。専門的な出産介助を受けられる女性が少ないことや、産前産後ケアの不足が背景にある。

主な疾病:

- 感染症:マラリア、デング熱、結核、急性呼吸器感染症、下痢症などが依然として主要な健康問題である。HIV/AIDSの感染者も存在するが、感染率は比較的低い水準に抑えられている。

- 生活習慣病:近年、食生活の変化や都市化に伴い、高血圧、糖尿病、心血管疾患といった生活習慣病が増加傾向にある。

- 栄養不良:特に子供たちの間で、慢性的な栄養不良(発育阻害)や微量栄養素欠乏症が依然として深刻な問題である。

医療サービス提供体制:

- 医療施設:中央レベルには総合病院があるが、地方には診療所やヘルスセンターが中心で、設備や医薬品、医療従事者が不足している。特に遠隔地では医療施設へのアクセスが極めて困難である。

- 医療従事者:医師、看護師、助産師などの数が絶対的に不足しており、質の高い医療サービスを提供することが難しい。

- 医療保険制度:国民皆保険制度の確立には至っておらず、多くの国民が医療費を自己負担している。貧困層にとっては医療費が大きな負担となり、受診をためらう原因となっている。

公衆衛生:

- 安全な水へのアクセス:改善は進んでいるものの、特に農村部では依然として多くの人々が安全な飲料水を利用できない状況にある。2014年の世界銀行のデータによると、ラオスは水と衛生に関するミレニアム開発目標(MDG)を達成したが、2018年時点で約190万人が改善された給水を利用できず、240万人が改善された衛生設備を利用できない。

- 衛生施設(トイレなど):普及率は低く、特に農村部では屋外排泄が依然として行われている地域もある。1990年には農村人口の8%しか改善された衛生設備を利用できなかったが、1995年の10%から2008年には38%に上昇した。

- 廃棄物処理:都市部でも廃棄物処理システムが十分に機能しておらず、環境汚染や感染症の原因となっている。

政府は、保健セクター開発計画に基づき、プライマリヘルスケアの強化、母子保健サービスの改善、感染症対策、人材育成などに取り組んでいる。国際機関やNGOからの支援も重要な役割を果たしている。2006年の政府の保健支出はGDPの約4%(一人当たり約18 USD(PPP))であった。

10.4. 結婚と家族

ラオスの結婚と家族のあり方は、伝統的な価値観と慣習が色濃く残る一方で、近年は都市化や近代化の影響を受けて変化しつつある。

結婚観と婚姻形態:

伝統的に、結婚は個人同士だけでなく、家族や親族間の結びつきを意味する重要な社会制度と見なされてきた。結婚相手の選択には、親の意向が大きく影響することが多かったが、近年は恋愛結婚も増えている。

法的には一夫一婦制が定められているが、一部の少数民族(特にモン族など)の間では、慣習として一夫多妻制が一部残存している。政府はこれを公式には認めていない。

婚礼の儀式:

結婚式は、地域や民族によって多様な慣習があるが、一般的には仏教的要素と伝統的な精霊信仰の要素が融合した形で行われる。新郎新婦の家族や親族、友人、地域の人々が参加し、祝福する盛大な儀式となることが多い。「スークワン」と呼ばれる魂を結びつける儀式や、僧侶による読経、手首に木綿の糸を結びつける「バーシー」などが代表的な儀礼である。

家族構造:

伝統的には、複数の世代が同居する拡大家族が一般的であった。しかし、近年は都市部を中心に核家族化が進む傾向にある。それでも、家族間の絆は依然として強く、高齢者の世話は家族が行うのが一般的である。

相続制度:

相続に関しては、慣習法が大きな影響力を持つ。一般的に、土地や家屋などの財産は子供たちに均等に分配されることが多いが、地域や家族によって異なる場合もある。女子にも相続権が認められていることが多い。

ジェンダー関係と家族計画:

伝統的には男性優位の社会構造であったが、近年は女性の地位向上や権利意識の高まりが見られる。教育機会の拡大や社会進出により、女性の役割も変化しつつある。

家族計画に関する知識やサービスの普及は、特に農村部ではまだ十分ではない。出生率は依然として比較的高く、多産が一般的であったが、近年は徐々に低下傾向にある。

ラオスの社会は、依然として結婚や家族を非常に重視する文化を持っている。しかし、グローバル化や情報化の進展、経済状況の変化などが、伝統的な家族観や役割分担に影響を与え、多様な家族形態やライフスタイルが現れつつある。2017年時点で、15歳から49歳の女性の3.5%、男性の2.1%が多妻関係にあった。ほとんどの女性は夫の姓に改姓する(夫婦同姓)が、改姓しない女性もいる(夫婦別姓)。

11. 文化

ラオスの文化は、主要民族であるラーオ族の伝統を基盤としつつ、国内に暮らす多様な少数民族の文化、そして歴史的に影響を受けてきた近隣諸国の文化(特にタイ、クメール、インド)が融合して形成されている。上座部仏教が社会の隅々にまで浸透し、人々の生活様式や価値観、芸術、年中行事などに深い影響を与えている。

11.1. 食文化

ラオスの食文化の中心は、主食であるもち米(カオニャオ)である。手で一口大に丸めて、様々なおかずと共に食べるのが一般的である。もち米は、単なる食料としてだけでなく、文化的・宗教的な儀式においても重要な役割を担っている。例えば、クム族の農民は、亡くなった両親を偲んで家の近くに「カオ・カム」という品種の米を少量植えたり、両親がまだ生きていることを示すために田の端に植えたりする。

代表的なラオス料理としては、以下のようなものがある。

- ラープ(ລາບラーオ語):肉(鶏肉、豚肉、牛肉、魚など)やキノコなどを細かく刻み、煎り米粉、唐辛子、ライム汁、ハーブ(ミント、コリアンダーなど)、ナンプラー(魚醤)などで和えた、ラオスの国民食ともいえる料理。生の肉を使ったラープもある。

- タムマークフン(ຕຳໝາກຫຸ່ງラーオ語):青パパイヤのサラダ。タイのソムタムと似ているが、ラオスではパーデーク(発酵させた魚の調味料)を多用し、より濃厚で独特の風味を持つことが多い。

- シンダート(ຊີ້ນດາດラーオ語):ラオス風の焼肉。中央が盛り上がったジンギスカン鍋のような鍋で肉を焼き、周りの溝で野菜を煮る。

- カオピヤックセン(ເຂົ້າປຽກເສັ້ນラーオ語):米粉で作った自家製麺の汁そば。鶏肉や豚肉のスープで、あっさりとした味わいが特徴。

- サイウア(ໄສ້ອົ່ວラーオ語):ラオス風のハーブソーセージ。豚ひき肉にレモングラス、ガランガル、唐辛子などの香辛料を混ぜて腸詰にし、炭火で焼いたり蒸したりする。

特徴的な食材としては、魚を発酵させて作る調味料であるパーデークが挙げられる。これは多くのラオス料理に用いられ、独特の旨味と風味を加える。また、メコン川で獲れる淡水魚や、豊富な種類のハーブ、野生の野菜なども多用される。

食事のマナーとしては、もち米は手で食べるのが基本である。料理は大皿に盛られ、各自が取り分けて食べるスタイルが多い。地域によって食文化に違いも見られ、例えば北部では中国やベトナムの影響を受けた料理があり、南部ではカンボジアやタイの影響が見られる。フランス植民地時代の影響で、バゲット(カオチー)も広く食べられており、サンドイッチにして屋台などで売られている。

11.2. 伝統衣装

ラオスの伝統衣装は、その優美さと各民族の文化的アイデンティティを反映している。最も代表的なものは、女性が着用する筒状の巻きスカートである「シン」(ສິ້ນラーオ語)である。

シン(ສິ້ນラーオ語):

シンは、一枚の布を腰に巻き付けて着用するスカートで、通常、足首までの長さがある。素材は絹や木綿が一般的で、手織りのものが多く、複雑な模様や色彩が特徴である。シンのデザインや模様は、着用する女性の出身地、民族、社会的地位、そして着用する場面(日常、儀式、祭りなど)によって異なる。例えば、北部のシンは落ち着いた色合いで幾何学的な模様が多いのに対し、南部のシンはより鮮やかで動植物をモチーフにした模様が見られることがある。シンは通常、「フアシン」(上部)、「トゥアシン」(胴体部)、「ティンシン」(裾部)の3つの部分から構成され、特にティンシンには凝った織り模様が施されることが多い。シンはブラウス(スア)やショール(パービアン)と共に着用される。

サロン(ສະໂລ່ງラーオ語):

男性の伝統的な腰布は「サロン」と呼ばれるが、現代では儀式や特別な機会以外で日常的に着用されることは少なくなってきている。より一般的には、西洋風のズボンが着用される。

各民族固有の衣装:

ラオスには多くの少数民族が暮らしており、それぞれが独自の伝統衣装を持っている。例えば、モン族の女性は、鮮やかな刺繍や銀の装飾が施された黒地の衣装を着用する。アカ族の女性は、特徴的な頭飾りや銀貨を縫い付けた衣装で知られる。これらの民族衣装は、各民族の祭りや儀礼の際に着用され、その文化的な誇りを示すものとなっている。

現代のラオスでは、特に都市部では西洋風の服装が一般的になっているが、シンは依然として女性のフォーマルな服装として、また学校や職場の制服として広く着用されている。伝統的な織物技術は、ラオスの重要な文化遺産として受け継がれており、その美しさは国内外で高く評価されている。伝統衣装は、ラオスの豊かな文化的多様性と、人々の生活や美意識を反映する重要な要素である。シュト・ラオ (ຊຸດລາວラーオ語) と呼ばれる衣装は、文字通り「ラオスの衣装」を意味する。他に、スア・パット (ເສື້ອປັດラーオ語) という漢服に似た形状の長袖の衣装もある。

11.3. 音楽と舞台芸術

ラオスの伝統音楽と舞台芸術は、国民の精神文化や共同体の結束において重要な役割を果たしてきた。これらは、宗教的儀式、宮廷行事、季節の祭り、そして日常生活の中で育まれ、受け継がれてきた。

伝統音楽:

ラオスの伝統音楽を代表する楽器は、竹製のフリーリード気鳴楽器である「ケーン」(ແຄນラーオ語)である。ケーンは、長さの異なる複数の竹管を束ねて作られ、独特の和音と旋律を奏でる。ケーンの演奏は、独奏だけでなく、歌謡(ラム)の伴奏としても広く用いられる。

「ラム」(ລຳラーオ語)は、ラオスの伝統的な歌謡形式であり、即興的な歌詞とケーンの伴奏が特徴である。ラムには様々な種類があり、地域や内容によって異なるスタイルを持つ。例えば、恋愛を歌う「ラム・サラヴァン」や、物語を語る「ラム・シパンドン」などがある。ラムは、祭りや祝いの席で歌われ、人々の娯楽や情報伝達の手段として機能してきた。

その他、木琴(ラナート)、太鼓(コーン)、ゴング、弦楽器(ソー、スンなど)も伝統音楽に用いられる。

舞台芸術:

- 宮廷舞踊: かつてのラーンサーン王国の宮廷では、インドやクメールの影響を受けた優雅な舞踊が演じられていた。これらの舞踊は、叙事詩『ラーマーヤナ』のラオス版である『プラ・ラック・プラ・ラム』などを題材とし、精巧な衣装と仮面を身に着けた踊り手によって演じられた。ルアンパバーンなどでその伝統が一部保存されている。

- 民俗舞踊: 各地には、豊作祈願や精霊信仰に関連した様々な民俗舞踊が伝承されている。例えば、稲作儀礼に伴う踊りや、雨乞いの踊りなどがある。これらの踊りは、地域コミュニティの生活と密接に結びついている。

- 影絵芝居(ナン・タルン): タイやマレーシアでも見られる伝統的な影絵芝居。革で作られた人形をスクリーンに映し出し、『プラ・ラック・プラ・ラム』などの物語を語る。

現代では、伝統音楽や舞台芸術は、西洋音楽やポップカルチャーの影響を受けつつも、文化遺産として保存・振興の努力が続けられている。国立の芸術学校や劇団が存在し、伝統芸能の継承と発展に取り組んでいる。ラオスの音楽や舞台芸術は、国の豊かな文化的多様性と、人々の精神性を反映する重要な表現形式である。

11.4. 映画

ラオスの映画産業は、東南アジアの近隣諸国と比較して規模が小さく、発展途上にある。長年の内戦や経済的困難、そして政府による表現の自由の制約などが、映画製作の大きな障害となってきた。

歴史:

ラオスで最初に長編映画が製作されたのは、王政時代であった。しかし、1975年の共産党政権樹立後、映画製作は停滞し、主にプロパガンダ映画や教育映画が製作されるにとどまった。最初の長編映画は、1983年にソムチット・ポルセーナが監督した『ジャール平原からの銃声』だが、検閲委員会によって公開が阻止された。

現状と近年の動向:

2000年代後半以降、若い世代の映画製作者が登場し、インディペンデント映画を中心に新たな動きが見られるようになった。これらの作品は、ラオスの現代社会が抱える問題や、若者の視点などを描き出し、国内外の映画祭で注目を集めることもある。

商業的な長編映画としては、2008年に製作されたタイとの合作映画『サバイディー ルアンパバーン』がある。

オーストラリアの映画監督キム・モーダウントの最初の長編映画はラオスで製作され、ラオス人キャストが母語で演じている。『ロケット』と題されたこの映画は、2013年のメルボルン国際映画祭に出品され、ベルリン国際映画祭で3つの賞を受賞した。

国際的に評価されたラオスの長編映画の例としては、アニサイ・ケオラ監督の『At the Horizon』(オズアジア映画祭で上映)、そしてマッティ・ドー監督の『Chanthaly』(ຈັນທະລີラーオ語、2013年のファンタスティック・フェストで上映)などがある。2017年9月、ラオスはマッティ・ドー監督の2作目の長編映画『Dearest Sister』(ນ້ອງຮັກラーオ語)を、アカデミー国際長編映画賞の候補として第90回アカデミー賞に初出品した。

課題:

ラオスの映画産業が抱える主な課題としては、以下のような点が挙げられる。

- 資金調達の困難さ:映画製作のための資金が不足しており、政府からの支援も限定的である。

- 人材不足:脚本家、監督、技術スタッフなど、専門的な人材が不足している。

- 製作インフラの未整備:撮影機材や編集スタジオなどのインフラが整っていない。

- 市場の小ささ:国内の映画市場が小さく、興行収入だけでは製作費の回収が難しい。

- 政府による検閲:表現の自由が制約されており、政治的・社会的に敏感なテーマを扱った作品は検閲の対象となることがある。

2018年現在、ラオスには映画上映専用の映画館が3館ある。

こうした困難な状況にもかかわらず、情熱を持った若手監督たちが、国際的な共同製作やクラウドファンディングなどを活用しながら、独自の視点でラオスの物語を映画で表現しようと努力を続けている。

11.5. 祝祭

ラオスの祝祭は、上座部仏教の信仰と、古くから伝わるアニミズム的な農耕儀礼が融合したものが多く、国民の生活に深く根付いている。年間を通じて様々な祭りが行われ、地域社会の結束を強め、文化を継承する上で重要な役割を果たしている。

- ピーマイ・ラーオ(ປີໃໝ່ລາວラーオ語、ラオス正月):毎年4月中旬(通常13日~15日または14日~16日)に行われる、最も重要な祝祭。仏像や年長者を水で清め、互いに水を掛け合って新年を祝う。寺院では特別な法要が営まれ、家々では大掃除をして新年を迎える。ルアンパバーンなどでは、パレードや伝統舞踊、ミスコンテストなども行われ、多くの観光客で賑わう。

- タートルアン祭り(ບຸນທາດຫຼວງブン・タートルアンラーオ語):首都ヴィエンチャンの象徴であるタートルアン(大仏塔)で、毎年11月の満月の頃に行われる大規模な祭り。ラオス全土から多くの人々が集まり、仏塔への参拝、托鉢、説法、キャンドルライト・プロセッションなどが行われる。また、境内では物産展や伝統芸能の公演なども催される。

- ブンバンファイ(ບຸນບັ້ງໄຟラーオ語、ロケット祭り):主に雨季の始まりである5月~6月にかけて、各地の農村部で行われる雨乞いの祭り。竹筒に火薬を詰めた手作りのロケットを天高く打ち上げ、豊作を祈願する。ユーモラスな仮装行列や踊りなども行われ、賑やかな祭りとして知られる。

- ボートレース(ບຸນຊ່ວງເຮືອブン・スワン・フーアラーオ語):雨季明けの10月頃、メコン川やその支流で各地で催される伝統的なボートレース。細長いレース用のボートに多くの漕ぎ手が乗り込み、速さを競う。特にヴィエンチャンやルアンパバーンで行われるものが有名で、多くの観客で賑わう。

- カオパンサー(ເຂົ້າພັນສາラーオ語、入安居):仏教の雨安居(僧侶が寺に籠って修行する期間)の始まりを告げる行事。7月の満月の頃に行われ、人々は寺院に参拝し、僧侶に食物や日用品を寄進する。

- オークパンサー(ອອກພັນສາラーオ語、出安居):雨安居の終わりを告げる行事。10月の満月の頃に行われ、カオパンサーと同様に寺院への参拝や寄進が行われる。また、夜には川に灯籠を流す「ライ・フア・ファイ」という美しい行事も見られる。

これらの祝祭は、ラオスの人々の信仰心や共同体意識、そして自然との関わりを反映しており、国の文化を理解する上で重要な要素となっている。

11.6. スポーツ

ラオスでは、伝統的な格闘技から近代的なチームスポーツまで、様々なスポーツが行われているが、国際的な競技レベルや国内のスポーツインフラはまだ発展途上にある。

ムエラオ(ມວຍລາວラーオ語):

ラオスの国技とされる伝統的な立ち技格闘技であり、タイのムエタイ、カンボジアのクン・クメール、ミャンマーのラウェイなどと共通の起源を持つ。パンチ、キック、肘打ち、膝蹴りなど全身を使った打撃が特徴である。国内各地に道場があり、祭りやイベントなどで試合が行われることもあるが、プロスポーツとしての組織化はムエタイほど進んでいない。

サッカー:

ラオスで最も人気のあるスポーツの一つである。国内にはプロサッカーリーグ「ラオ・リーグ1」が存在し、複数のクラブチームが競い合っている。サッカーラオス代表は、東南アジアサッカー選手権(AFFスズキカップ)など国際大会にも参加しているが、まだ大きな成功を収めるには至っていない。U-23代表チームは、2022年のAFF U-23選手権で4強入りを果たした。

その他の人気スポーツ:

- バドミントン:手軽に楽しめるスポーツとして、一般市民の間でも人気がある。

- ペタンク:フランス植民地時代の影響で普及した球技で、老若男女問わず親しまれている。公園などでプレーする光景がよく見られる。

- バレーボール:学校や地域コミュニティで人気がある。

- セパタクロー:東南アジアで広く行われている球技で、ラオスでも人気がある。

- ボートレース:伝統的な祭りの一環として、メコン川などで盛んに行われる。

スポーツ振興の取り組み:

ラオス政府は、国民の健康増進や国際的な競技力向上を目指し、スポーツ振興に取り組んでいる。スポーツ施設の整備や指導者の育成、国際大会への選手派遣などが行われているが、資金不足や人材不足が課題となっている。

オリンピックへの参加:

ラオスは夏季オリンピックには1980年のモスクワ大会から選手を派遣しているが、これまでにメダルを獲得したことはない。冬季オリンピックには参加したことがない。

ラオスのスポーツは、伝統文化と近代的な要素が混在しつつ、徐々に発展を遂げている。国民のスポーツへの関心は高く、今後のインフラ整備や育成システムの強化が期待される。

11.7. 世界遺産

ラオスには、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産リストに登録された文化遺産が3件存在する。これらの遺産は、ラオスの豊かな歴史と文化、そして人類共通の価値を持つものとして国際的に認められている。

1. ルアン・パバンの町(1995年登録):

ラオス北部に位置する古都ルアンパバーンは、その独特な伝統的建築様式と、フランス植民地時代の建造物が融合した美しい街並みが評価され、町全体が世界文化遺産に登録された。メコン川とナムカーン川の合流点に位置し、数多くの壮麗な仏教寺院(ワット・シェントーン、ワット・マイなど)が現存する。早朝の僧侶の托鉢風景は特に有名である。自然環境と調和した都市計画や、伝統的な生活様式が今も息づいている点も特徴である。

- 歴史的価値: かつてのラーンサーン王国の首都であり、ラオスの仏教文化と王権の中心地であった。

- 文化的意義: 伝統的なラオス建築とヨーロッパ植民地様式の融合、そして仏教信仰に基づく生活文化が独特の景観を形成している。

- 保存状況: 急速な観光開発による影響が懸念されており、伝統的景観の維持と持続可能な観光の両立が課題となっている。

2. チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと関連古代遺産群(2001年登録):

ラオス南部のチャンパーサック県に位置するワット・プーは、5世紀から13世紀にかけて栄えたクメール王朝以前の古代都市の遺跡群である。プー・カオ山の麓に広がるこの遺跡は、ヒンドゥー教寺院として建設され、後に仏教寺院として利用された。参道、楼門、祠堂、沐浴池などが残り、古代クメール建築の影響を示す精巧な彫刻が見られる。周辺の山岳信仰とも結びついた文化的景観全体が評価された。

- 歴史的価値: アンコール・ワットよりも古い時代のクメール系文化の中心地の一つであり、東南アジアにおけるヒンドゥー教と仏教の伝播と受容の歴史を示す重要な遺跡。

- 文化的意義: 自然の地形と一体化した宗教建築群が、独特の精神的景観を形成している。

- 保存状況: 遺跡の風化や盗掘などが問題となっており、国際的な協力のもとで保存修復作業が進められている。

3. シエンクワーン県ジャール平原の巨大石壺遺跡群(2019年登録):

ラオス北東部のシエンクワーン県に広がるジャール平原には、数百年から数千年前に作られたとされる数百個の巨大な石壺が点在している。これらの石壺が何のために、誰によって作られたのかは未だ謎に包まれており、考古学的に非常に興味深い遺跡である。葬送儀礼に関連するとの説が有力視されている。複数のサイトにまたがる石壺群が登録対象となった。

- 歴史的価値: 東南アジアの鉄器時代から歴史時代初期にかけての独自の文化と技術水準を示す貴重な考古学的証拠。

- 文化的意義: 謎に包まれた石壺群は、古代の人々の精神世界や社会構造を考察する上で重要な手がかりとなる。

- 保存状況: ラオス内戦時に激しい爆撃を受けた地域であり、不発弾の残存や風化、盗掘などが保存上の課題となっている。

これらの世界遺産は、ラオスの歴史と文化の多様性を示すとともに、人類全体の貴重な財産として保護・継承していく必要がある。

12. メディア

ラオスにおけるメディアは、ラオス人民革命党政府による厳格な統制下に置かれている。報道の自由は著しく制限されており、政府や党に対する批判的な報道は事実上不可能である。メディアは、政府の政策を広報し、国民を啓蒙するプロパガンダ機関としての役割を強く担っている。

新聞:

主要な新聞はすべて政府系であり、ラオス人民革命党の機関紙『パサソン』(人民)、政府機関紙『ヴィエンチャン・マイ』(新ヴィエンチャン)などがラーオ語で発行されている。外国語新聞としては、英語の『ヴィエンチャン・タイムズ』、フランス語の『ル・レノヴァトゥール』があり、これらも政府の管理下にある。内容は政府発表や党の活動報告が中心で、多様な視点からの報道は期待できない。

テレビ・ラジオ:

国営のラオス国営テレビ(LNTV)とラオス国営ラジオ(LNR)が主要な放送機関であり、全国放送を行っている。番組内容は、ニュース、政府広報、教育番組、文化番組、娯楽番組などであるが、いずれも政府の方針に沿った内容となっている。近年、タイのテレビ放送が衛星放送や国境付近で受信可能であり、多くのラオス国民が視聴している。これは、ラオス国民が外部の情報に触れる数少ない機会の一つとなっているが、政府はタイの娯楽番組などが国民に与える影響を警戒している。

インターネット:

インターネットの普及は都市部を中心に進んでいるが、接続速度や料金、アクセスの容易さには地域差がある。政府はインターネットに対しても検閲を実施しており、特定のウェブサイトへのアクセスをブロックしたり、SNS上の言論を監視したりしている。2014年には、インターネット上での政府批判を厳しく取り締まるための法令が制定された。しかし、若者を中心にSNSの利用は広がっており、政府の統制が及びにくい情報交換の場となることもある。2022年4月には、ラオスの通信会社シリチャルーンサイと政府が共同開発した国産対話アプリ「LoudChat」(ラウドチャット)のサービスが始まったが、監視への懸念も指摘されている。

報道の自由と検閲:

国境なき記者団が発表する世界報道自由度ランキングにおいて、ラオスは常に下位に位置付けられており、2020年は172位と、世界で最も報道の自由がない国の一つと評価されている。ジャーナリストは自己検閲を強いられ、政府に不都合な情報を報道することは極めて困難である。政府を批判したジャーナリストやブロガーが逮捕されたり、行方不明になったりする事件も報告されている。

ラオスにおけるメディアの現状は、一党支配体制下における情報統制の実態を如実に示しており、国民の知る権利や表現の自由が著しく制約されている。国際社会からは、報道の自由の確立とメディアの多元化を求める声が上がっているが、政府は体制維持を優先し、メディア統制を緩める兆しは見られない。