1. 国名

ミャンマーの国名は、歴史的および政治的背景から「ミャンマー」と「ビルマ」という二つの呼称が存在し、その使用は議論の的となってきた。両方の名称は、主要民族であるビルマ族のビルマ語における呼称 မြန်မာミャンマービルマ語 あるいは ဗမာバマービルマ語 に由来するとされる。これらの語源は正確には不明だが、サンスクリット語で「ブラフマーの地」を意味する ब्रह्मदेशブラフマ・デーシャサンスクリット に由来するという説が一般的に知られている。

歴史的には、文語体の「ミャンマー」と口語体の「バマー」は、文脈に応じて使い分けられてきた。しかし、1989年に8888民主化運動を弾圧した軍事政権が、対外的な英語国名を「Burma」から「Myanmar」に変更し、前者をビルマ民族を指す呼称、後者をミャンマー国民全体(多民族国家であることを意識したもの)を指す呼称と位置づけたことにより、これらの呼称に政治的な意味合いが付与された。

この変更に対し、国際連合や日本、中国、インド、ASEAN諸国などは「ミャンマー」の使用を承認した。一方で、主に軍事政権の正統性を認めない立場から、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、カナダなどは「ビルマ」の呼称を引き続き使用した。

2011年の民政移管と2015年の総選挙を経て、アウンサンスーチー率いる国民民主連盟 (NLD) が政権を握った後、アウンサンスーチーは2016年に「どちらの名称も使用可能」との見解を示した。これにより、軍政と「ミャンマー」という国号の直接的な結びつきが薄れ、「ミャンマー」の呼称が国際的にもより一般的に使用されるようになった。しかし、アメリカ合衆国政府は、2021年のクーデター後も、公式の場では依然として「ビルマ」の呼称を主に用いている。

ミャンマーの公式な国名は「ミャンマー連邦共和国」(ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ビルマ語、ローマ字転写: Pyidaungsu Thammada Myanma Naingngandaw)である。

2. 歴史

ミャンマーの歴史は、多様な民族の興亡、広大な帝国の成立と崩壊、植民地支配、そして独立後の複雑な政治変動を経て今日に至る。特に、民主主義と人権をめぐる闘いは、現代ミャンマーを理解する上で不可欠な要素である。

2.1. 先史時代

ミャンマー地域における人類の居住は古く、考古学的証拠によれば、約75万年前にホモ・エレクトスが現在のミャンマー地域に居住していたことが示されているが、7万5千年以降の発見はない。ホモ・サピエンスの痕跡としては、パダリン洞窟から約2万5千年前の石器が発見されている。新石器時代に入ると、紀元前1万年から紀元前6千年の間に植物の栽培や動物の飼育、磨製石器の使用が始まり、パダリン洞窟の洞窟壁画などからその様子がうかがえる。

青銅器時代は紀元前1500年頃に到来し、この地域の人々は銅を青銅に変え、稲作を行い、家禽や豚を家畜化していた。これは世界的に見ても早い時期の農耕・牧畜の開始例の一つである。この時代の遺物や人骨は、サガイン管区モニワ県で発見されている。鉄器時代は紀元前500年頃に始まり、現在のマンダレー南部に鉄器を使用する集落が現れた。紀元前500年から紀元200年にかけては、稲作を行う大規模な村落や小都市が存在し、遠くは中国とも交易を行っていた証拠が見つかっている。この時代のミャンマーの文化は、インドやタイなど外部からの影響も受けており、特に子供の埋葬習慣などに見られる。

2.2. 初期都市国家

紀元前2世紀頃、現在の雲南省から南下してきたチベット・ビルマ語派のピュー人が、ミャンマー中央部に最初の都市国家群を建設した。これらは記録に残る最古のミャンマー住民による国家である。ピュー文化はインドとの交易を通じて仏教やその他の文化的、建築的、政治的概念を導入し、後のミャンマー文化や政治組織に永続的な影響を与えた。

9世紀までには、ピューの都市国家群が中央乾燥地帯に、モン族の諸王国が南部海岸沿いに、そしてアラカン族の諸王国が西部沿岸に成立していた。しかし、750年代から830年代にかけて、ピューは南詔からの度重なる攻撃を受け、この地域の勢力均衡は崩れた。

9世紀中頃から後半にかけて、ビルマ族がエーヤワディー川上流域のバガン(パガン)に小規模な集落を築いた。バガンは10世紀後半まで他の都市国家と競合していたが、徐々にその権威と壮大さを増していった。

2.3. パガン王朝

パガン王朝は周囲の諸国家を徐々に吸収し、1050年代から1060年代にかけてアノーヤター王がエーヤワディー川流域とその周辺地域を初めて統一し、パガン王国を建国した。12世紀から13世紀にかけて、パガン帝国とクメール帝国は東南アジア大陸部の二大勢力であった。ビルマ語とビルマ文化は徐々にエーヤワディー川上流域で支配的となり、12世紀後半までにはピュー語、モン語、パーリ語の規範を凌駕した。上座部仏教は徐々に村落レベルにまで広まったが、密教、大乗仏教、ヒンドゥー教、そして土着の民間信仰も根強く残っていた。パガンの支配者や富裕層は、首都バガンだけでも1万を超える仏教寺院を建立した。

しかし、13世紀後半に繰り返されたモンゴル帝国による侵攻により、4世紀にわたるパガン王国は1287年に崩壊した。パガン王朝の崩壊は、ミャンマーの政治的統一を失わせ、その後の人々の生活や社会構造にも大きな影響を与えた。

2.4. タウングー王朝とコンバウン王朝

パガン王朝の崩壊後、ミャンマーは250年間に及ぶ政治的分裂期に入り、16世紀まで続いた。4世紀前のビルマ族と同様に、モンゴル侵攻と共にやって来たシャン族の移住民が定着した。いくつかのシャン族の競合する国家が、エーヤワディー川流域を取り囲む北西部から東部にかけての全域を支配するようになった。流域自体も小国家が乱立していたが、14世紀後半にはアヴァ王国とハンタワディ王国という二つの有力な勢力が台頭した。西部では、政治的に分裂していたアラカンが、1437年にムラウー王国が初めてアラカン海岸を統一するまで、より強力な隣国の影響下に置かれていた。ムラウー王国は、時期によってはベンガル・スルターン国の保護国であった。

14世紀から15世紀にかけて、アヴァ王国は統一戦争を繰り返したが、失われた帝国を完全に再建することはできなかった。アヴァ王国を抑えたモン族のハンタワディ王国は黄金時代を迎え、アラカンはその後350年間にわたり独自の勢力として繁栄した。対照的に、絶え間ない戦争はアヴァ王国を著しく弱体化させ、1481年以降徐々に崩壊していった。1527年、シャン族諸侯連合がアヴァを征服し、1555年まで上ビルマを支配した。

パガン帝国と同様に、アヴァ、ハンタワディ、シャン族の諸国家はすべて多民族国家であった。戦争にもかかわらず、文化的な同期は続いた。この時代はビルマ文化の黄金時代と考えられている。ビルマ文学は「より自信に満ち、大衆的で、文体も多様化」し、第2世代のビルマ法典やビルマ全土を網羅する最初期の年代記が登場した。ハンタワディの君主たちは宗教改革を導入し、それは後に国中に広まった。

16世紀半ば、かつてのアヴァ王国の属国であったタウングー王朝の努力により、政治的統一が再びもたらされた。タウングーの若く野心的な王タビンシュエーティーは、より強力なハンタワディ王国をタウングー・ハンタワディ戦争で破った。彼の後継者であるバインナウンは、シャン州、ラーンナー、マニプル、モンマオ、アユタヤ王国、ラーンサーン、南部アラカンを含む東南アジア大陸部の広大な地域を征服した。しかし、東南アジア史上最大の帝国は、1581年のバインナウンの死後まもなく崩壊し、1599年までには完全に瓦解した。アユタヤはテナセリムとラーンナーを奪取し、ポルトガル人傭兵はシリアム(タンリン)にポルトガル支配を確立した。

タウングー王朝は再編成され、1613年にポルトガル人を、1614年にシャムを破った。これにより、下ビルマ、上ビルマ、シャン州、ラーンナー、上部テナセリムを包含する、より小さく管理しやすい王国が再興された(復興タウングー王朝)。再興タウングー王朝の王たちは、19世紀まで続く法制度と政治的枠組みの基礎を築いた。王権はエーヤワディー川流域全体で世襲の首長制を完全に廃止し、任命された総督に置き換え、シャン族首長の世襲権を大幅に削減した。その貿易および世俗行政改革は、80年以上にわたり繁栄した経済を築いた。しかし、1720年代以降、王国は上ビルマへのメイテイ人の度重なる襲撃と、ラーンナーでの長引く反乱に悩まされた。1740年、下ビルマのモン族が復興ハンタワディ王国を建国した。ハンタワディ軍は1752年にアヴァを略奪し、266年間続いたタウングー王朝は終焉を迎えた。

アヴァ陥落後、アラウンパヤー率いる抵抗勢力が復興ハンタワディ王国を破り(コンバウン・ハンタワディ戦争)、1759年までに全ミャンマーとマニプルを再統一し、ハンタワディに武器を供与していたフランス人とイギリス人を追放した。これがコンバウン王朝の始まりである。1770年までに、アラウンパヤーの後継者たちはラオスの大部分を服属させ、アユタヤ王国に対するビルマ・シャム戦争や、清に対する清緬戦争に勝利した。

中国の脅威にビルマが専念している間に、アユタヤは1770年までに領土を回復し、1776年までにラーンナーを占領した。ビルマとシャムは1855年まで戦争を続けたが、すべて膠着状態に終わり、テナセリム(ビルマへ)とラーンナー(アユタヤへ)を交換した。東に強力な中国と再興したアユタヤを抱えるボードーパヤー王は西に転じ、アラカン(1785年)、マニプル(1814年)、アッサム(1817年)を獲得した。これはビルマ史上2番目に大きな帝国であったが、イギリス領インドとの国境線が不明確な長い国境線を持つことにもなった。

1826年、第一次英緬戦争でビルマはアラカン、マニプル、アッサム、テナセリムをイギリスに失った。1852年、イギリスは第二次英緬戦争で容易に下ビルマを占領した。ミンドン・ミン王は王国を近代化しようと試み、1875年にはカレンニー州を割譲することで辛うじて併合を免れた。イギリスは、フランス領インドシナの強化に警戒感を抱き、1885年の第三次英緬戦争で残りの国土を併合した。

コンバウン王朝の王たちは、復興タウングー王朝の行政改革を拡大し、前例のないレベルの国内統制と対外拡張を達成した。歴史上初めて、ビルマ語とビルマ文化がエーヤワディー川流域全体で支配的となった。ビルマ文学と演劇の進化と成長は続き、当時の成人男性の高い識字率(全男性の半数、女性の5%)に支えられた。それにもかかわらず、改革の範囲とペースは不均一であり、最終的にはイギリス植民地主義の進展を食い止めるには不十分であった。

2.5. イギリス植民地時代

19世紀、ビルマの支配者たちはアッサム、マニプル、アラカンといった西部地域における伝統的な影響力を維持しようとした。しかし、同時期に東方へ勢力を拡大していたイギリス東インド会社がこれらの地域に関心を寄せていた。その後60年間にわたり、外交、襲撃、条約、妥協といった一連の出来事、総称して英緬戦争が続き、最終的にイギリスはビルマの大部分の支配を宣言した。マンダレーの陥落とともに、ビルマ全土はイギリスの支配下に入り、1886年1月1日に併合された。このイギリスによる植民地統治は、ミャンマー社会に深刻な影響を及ぼした。イギリスは経済的搾取を推し進め、米やチーク材などの天然資源を安価に収奪し、本国や他の植民地に供給した。また、伝統的な社会構造は破壊され、インド人労働者や高利貸しが導入されたことで、ビルマ農民の貧困化が進んだ。

植民地時代を通じて、多くのインド人が兵士、公務員、建設労働者、商人として流入し、アングロ・ビルマ人コミュニティとともに、ビルマの商業および市民生活を支配した。ヤンゴン(ラングーン)はイギリス領ビルマの首都となり、コルカタとシンガポールを結ぶ重要な港となった。ビルマ人の不満は強く、1930年代までラングーンを定期的に麻痺させた暴力的な暴動として現れた。不満の一部は、ビルマの文化と伝統に対する無礼によって引き起こされた。仏教僧は独立運動の先駆者となった。活動家の僧侶であったウー・ウィサラは、166日間のハンガーストライキの後、刑務所で亡くなった。

イギリスの統治政策は、ビルマ国内の民族間の分断を助長した。ビルマ族を中心とする低地部では直接統治が行われた一方、シャン族、カチン族、カレン族などが住む辺境の山岳地帯では間接統治が採用され、伝統的な首長による自治がある程度認められた。この「分割統治」政策は、各民族間の相互不信感を醸成し、後のミャンマーにおける民族紛争の火種となった。

1937年4月1日、ビルマはイギリスの個別の植民地となり、バー・モウが初代ビルマ首相兼首席大臣となった。バー・モウはビルマの自治を声高に主張し、第二次世界大戦へのイギリス、ひいてはビルマの参加に反対した。彼は立法議会を辞任し、扇動罪で逮捕された。1940年、日本が正式に参戦する前に、アウンサンは日本でビルマ独立義勇軍を結成した。

第二次世界大戦中、主要な戦場となったビルマは、日本軍のビルマ侵攻によって荒廃した。日本軍が参戦してから数ヶ月のうちに、日本軍はラングーンに進軍し、イギリス政権は崩壊した。1942年8月、バー・モウを首班とするビルマ行政府が日本によって設立された。オード・ウィンゲート率いるイギリスのチンディットは、日本軍の後方深くで活動するために訓練された長距離浸透グループとして編成された。同様のアメリカ部隊であるメリルの襲撃隊も、1943年にチンディットに続いてビルマのジャングルに入った。

1944年後半から、連合軍は一連の攻勢を開始し、1945年7月に日本の支配を終結させた。戦闘は激しく、ビルマの大部分が戦闘によって荒廃した。全体として、日本はビルマで約15万人の兵士を失い、1,700人が捕虜となった。多くのビルマ人が当初、ビルマ独立義勇軍の一員として日本側で戦ったが、主に少数民族出身の多くのビルマ人がイギリス領ビルマ軍に勤務した。ビルマ国民軍とアラカン国民軍は1942年から1944年まで日本側で戦ったが、1945年に連合国側に寝返った。第二次世界大戦中、全体で17万人から25万人のビルマ人民間人が死亡した。

第二次世界大戦後、アウンサンは少数民族指導者とパンロン協定を交渉し、ビルマの統一国家としての独立を保証した。アウン・ザン・ワイ、ペ・キン、ボー・フム・アウン、サー・マウン・ジー、セイン・ミャ・マウン、ミョーマ・ウー・タン・チョウなどが、1947年にビルマ族指導者アウンサン将軍や他の少数民族指導者と交渉した歴史的なパンロン会議の交渉者であった。1947年、アウンサンはビルマ行政府議会(暫定政府)の副議長となった。しかし、1947年7月、政敵によってアウンサンと数人の閣僚が暗殺された。この事件は独立後のミャンマーの政治的安定に大きな影を落とした。

2.6. 独立と初期民主主義時代

1948年1月4日、ビルマは1947年ビルマ独立法に基づき、独立共和国「ビルマ連邦」となった。初代大統領にはサオ・シュエタイッ、初代首相にはウー・ヌが就任した。他の多くの旧イギリス植民地とは異なり、ビルマはイギリス連邦に加盟しなかった。上院(民族代表院)と下院(代議院)からなる両院制議会が形成され、1951-1952年、1956年、1960年に複数政党制による選挙が実施された。

今日のビルマが包含する地理的領域は、イギリスによって別々に統治されていた下ビルマと上ビルマからなるビルマ本土と、辺境地域を組み合わせたパンロン協定に遡ることができる。

しかし、独立直後から国内は不安定な状況が続いた。ビルマ共産党 (CPB) やカレン民族同盟 (KNU) をはじめとする少数民族武装勢力が各地で蜂起し、政府の統治は困難を極めた。これらの反乱は、植民地時代の分断統治政策や、独立時のパンロン協定で約束された少数民族の権利が十分に保障されなかったことへの不満が背景にあった。

ウー・ヌ政権は、仏教を国教化しようとする動きや経済政策の失敗などから国民の支持を失い、政治的混乱が深まった。この状況は、少数民族の自治要求をさらに強め、国内の分裂を加速させた。初期の民主主義は、こうした内外の不安定要因の中で脆弱な基盤しか持てず、少数民族の権利保障や民主主義の発展は困難な道のりを歩むこととなった。

1961年、ビルマ連邦の国連常駐代表であり、元首相秘書官であったウ・タントが国際連合事務総長に選出され、10年間その職を務めた。

非ビルマ民族グループが自治や連邦制を要求し、中央の文民政府が弱体化する中で、軍指導部は1962年にクーデターを敢行した。1947年憲法には盛り込まれていたものの、歴代の軍事政権は「連邦制」という言葉の使用を反国家的、反統一的、分裂促進的と解釈した。

2.7. 軍部統治時代

1962年3月2日、ネ・ウィン将軍率いる軍部はクーデターによってビルマの支配権を掌握し、それ以降、政府は軍部による直接的または間接的な支配下に置かれた。1962年から1974年にかけて、ミャンマーはネ・ウィン将軍を議長とする革命評議会によって統治された。社会のほぼすべての側面(ビジネス、メディア、生産)が「ビルマ式社会主義」の下で国有化されるか政府の管理下に置かれ、これはソビエト式の国有化と中央計画を組み合わせたものであった。この政策は経済の停滞と国民生活の困窮を招き、人権抑圧も深刻化した。

1974年、ビルマ連邦社会主義共和国の新憲法が採択された。1988年まで、国は一党独裁制として統治され、ネ・ウィン将軍や他の軍将校は辞任し、ビルマ社会主義計画党 (BSPP) を通じて支配した。この期間、ミャンマーは世界で最も貧しい国の一つとなった。ネ・ウィン時代には軍事支配に対する散発的な抗議行動があったが、それらはほぼ常に暴力的に鎮圧された。1962年7月7日、政府はラングーン大学でのデモを解散させ、15人の学生を殺害した。1974年、軍はウ・タントの葬儀における反政府抗議行動を暴力的に鎮圧した。1975年、1976年、1977年の学生抗議行動は、圧倒的な力によって迅速に鎮圧された。

1988年、経済運営の失敗と政府による政治的抑圧に対する不満が、8888蜂起として知られる全国的な民主化要求デモを引き起こした。治安部隊は何千人ものデモ参加者を殺害し、ソウ・マウン将軍がクーデターを起こし、国家法秩序回復評議会 (SLORC) を設立した。1989年、SLORCは広範な抗議行動の後、戒엄令を宣言した。軍事政府は1989年5月31日に人民議会選挙の計画を最終決定した。SLORCは1989年6月18日、表現法を制定することにより、国の公式英語名を「ビルマ連邦社会主義共和国」から「ミャンマー連邦」に変更した。この時代は、深刻な人権侵害、言論・集会の自由の剥奪、反対派への弾圧が常態化し、アウンサンスーチーを含む多くの民主化運動家が長期間にわたり拘束された。

1990年5月、政府は約30年ぶりに自由な多党制選挙を実施し、アウンサンスーチーの国民民主連盟 (NLD) が全492議席中392議席を獲得(議席の80%)して勝利した。しかし、軍事政権は権力の移譲を拒否し、最初はSLORCとして、1997年からは国家平和発展評議会 (SPDC) として、2011年3月の解散まで国を支配し続けた。タン・シュエ将軍は1992年にソウ・マウン将軍から議長職(事実上のミャンマー最高指導者の地位)を引き継ぎ、2011年までその職にあった。軍政下では経済も停滞し、国民の生活水準は著しく低下した。

1997年6月23日、ミャンマーは東南アジア諸国連合 (ASEAN) に加盟した。2005年11月、軍事政権は首都をヤンゴンからピンマナ近郊の場所に移し、2006年3月27日、新首都を「王の都」を意味するネピドーと正式に命名した。

2007年8月、燃料価格の高騰が、仏教僧侶主導によるサフラン革命を引き起こしたが、政府によって厳しく弾圧された。政府は2007年9月26日にデモ隊を弾圧し、シュエダゴン・パゴダでのバリケード設置や僧侶殺害の報告があった。ビルマ軍内部での意見の相違の噂もあったが、確認されなかった。非武装の抗議者に対する軍事弾圧は、サフラン革命に対する国際的な反応の一部として広く非難され、ミャンマー政府に対する経済制裁の強化につながった。この弾圧は国際社会から強い非難を浴び、ミャンマーの人権状況への懸念を一層深めた。

2008年5月、サイクロン・ナルギスがイラワジ管区の人口密集した稲作デルタ地帯に広範囲な被害をもたらした。これはビルマ史上最悪の自然災害であり、推定20万人が死亡または行方不明となり、被害総額は100.00 億 USDに達し、100万人もの人々が家を失った。この災害後の危機的な日々において、ミャンマーの孤立主義的政府は、国連の復旧活動を妨害したとして非難された。人道支援が要請されたが、国内への外国軍または情報機関の駐留に関する懸念から、医薬品、食料、その他の物資を輸送する米軍機の入国が遅れた。

2009年8月初旬、ミャンマー北部のシャン州で紛争が勃発した。数週間にわたり、政府軍は漢民族、ワ族、カチン族を含む少数民族と戦った。紛争の最初の数日間である8月8日から12日の間に、1万人ものビルマ人民間人が隣接する中国の雲南省に避難した。

2.8. 民主化移行期 (2011年-2021年)

軍事政権は1993年に「規律ある民主主義へのロードマップ」を公布したが、そのプロセスは何度か停滞したように見えた。しかし、2008年に政府は新しい国家憲法草案を発表し、(欠陥のある)国民投票を実施してこれを採択した。新憲法は、大統領を任命する権限を持つ国会の選挙を規定したが、事実上あらゆるレベルで軍の支配を保証するものであった。

2010年の総選挙(20年ぶりの総選挙)は、国民民主連盟 (NLD) によってボイコットされた。軍部が支援する連邦団結発展党 (USDP) が勝利を宣言し、投票の80%を獲得したと述べたが、不正行為が申し立てられた。その後、名目上の文民政府が形成され、退役将軍のテインセインが大統領に就任した。

その後、一連の自由化的な政治的・経済的措置(改革)が実施された。2011年末までに、これらの措置には、民主化指導者アウンサンスーチーの自宅軟禁からの解放、ミャンマー国民人権委員会の設立、200人以上の政治犯に対する恩赦の実施、労働組合とストライキを許可する新しい労働法、報道検閲の緩和、通貨慣行の規制などが含まれていた。これに対し、アメリカのヒラリー・クリントン国務長官は2011年12月にミャンマーを訪問した。これは50年以上ぶりのアメリカ国務長官の訪問であり、テインセイン大統領と野党指導者アウンサンスーチーの両者と会談した。

アウンサンスーチーの国民民主連盟 (NLD) は、政府が以前にNLDを禁止していた法律を廃止したことにより、2012年の補欠選挙に参加した。2012年4月の補欠選挙では、NLDは45議席中43議席を獲得した。2012年の補欠選挙は、国際代表者がミャンマーでの投票プロセスを監視することを許可された初めての選挙でもあった。

ミャンマーの国際的評価の向上は、ASEANが2014年のASEAN議長国としてのミャンマーの立候補を承認したことによって示された。

2.8.1. 2015年総選挙

2015年11月8日に総選挙が実施された。これは1990年の総選挙(無効とされた)以来、ミャンマーで初めて公然と争われた選挙であった。結果は、NLDが国会両院で絶対多数の議席を獲得し、同党の候補者が大統領になることを確実にしたが、NLD党首のアウンサンスーチーは憲法上大統領職から排除されていた。

新しい国会は2016年2月1日に召集され、2016年3月15日、ティンチョーが1962年の軍事クーデター以来初の非軍人大統領として選出された。2016年4月6日、アウンサンスーチーは新設された国家顧問の役職に就任した。これは首相に類似した役割であった。

この時期、一定の政治改革や経済開放が進められたものの、少数民族問題、特にロヒンギャ問題は深刻化し、国際的な非難を浴びた。アウンサンスーチー政権も、この問題への対応において、人権擁護の立場からの期待を裏切る形となり、その限界が露呈した。言論の自由や市民活動の空間は拡大したが、軍の影響力は依然として強く、民主化への道は不安定なものであった。

2.9. 2021年クーデターと内戦

ミャンマーの2020年議会選挙では、表向きは与党であるアウンサンスーチー国家顧問率いる国民民主連盟 (NLD) が、他の様々な小政党、特に軍部系の連邦団結発展党 (USDP) と争った。スーチー率いるNLDは、2020年11月8日の選挙で地滑り的勝利を収めた。軍部の代理人と見なされていたUSDPは、「屈辱的な」敗北を喫し、2015年よりもさらに悪い結果となり、選挙で選ばれた476議席中わずか33議席しか獲得できなかった。

選挙結果が出始めると、USDPはこれを拒否し、軍を監視役として新たな選挙を行うよう要求した。他にも90以上の小政党が投票に異議を唱え、そのうち15以上が不正を訴えた。しかし、選挙監視団は大きな不正はなかったと宣言した。選挙管理委員会がNLDの圧倒的勝利を有効としたにもかかわらず、USDPとミャンマー軍は執拗に不正を主張した。

2021年1月、新議会が宣誓を行う直前に、NLDはスーチーが次期政権でも国家顧問の職を維持すると発表した。

2021年2月1日の早朝、議会が開会する予定だった日に、ミャンマー軍(タッマドゥ)はスーチーと与党の他のメンバーを拘束した。軍はミン・アウン・フライン軍最高司令官に権力を委譲し、1年間の非常事態を宣言、国境を閉鎖し、全国の旅行と電子通信を制限した。軍は既存の選挙管理委員会を新しいものに置き換えると発表し、軍のメディアは新しい選挙が約1年後に行われることを示唆したが、軍はそれについて公式な約束を避けた。軍はNLD党の国会議員を首都ネピドーから追放した。2021年3月15日までに、軍指導部はヤンゴンのより多くの地域に戒엄令を拡大し、治安部隊は1日の暴力で38人を殺害した。

このクーデターは、ミャンマーにおける民主主義の著しい後退を意味し、国際社会から広範な非難を浴びた。国民は大規模な抗議デモ(CDM:市民不服従運動)を展開したが、軍は武力でこれを弾圧し、多数の死傷者と逮捕者を出した。アウンサンスーチーや他のNLD幹部は拘束され、様々な容疑で訴追された。これらの訴追は、独立した監視団からは「政治的動機によるもの」と見なされている。

クーデター後、民主派勢力は国民統一政府 (NUG) を樹立し、各地の少数民族武装勢力と連携して軍事政権に対抗。これにより、ミャンマーは事実上の内戦状態に陥った。紛争は激化し、多数の国内避難民が発生、人道危機が深刻化している。軍事政権による人権侵害は広範囲に及び、言論の自由、集会の自由などは著しく制限されている。国際社会は制裁措置を強化しているが、軍事政権は強硬な姿勢を崩しておらず、事態解決の糸口は見えていない。このクーデターとそれに続く内戦は、ミャンマー国民の生活と安全に壊滅的な影響を与え、地域の不安定要因ともなっている。

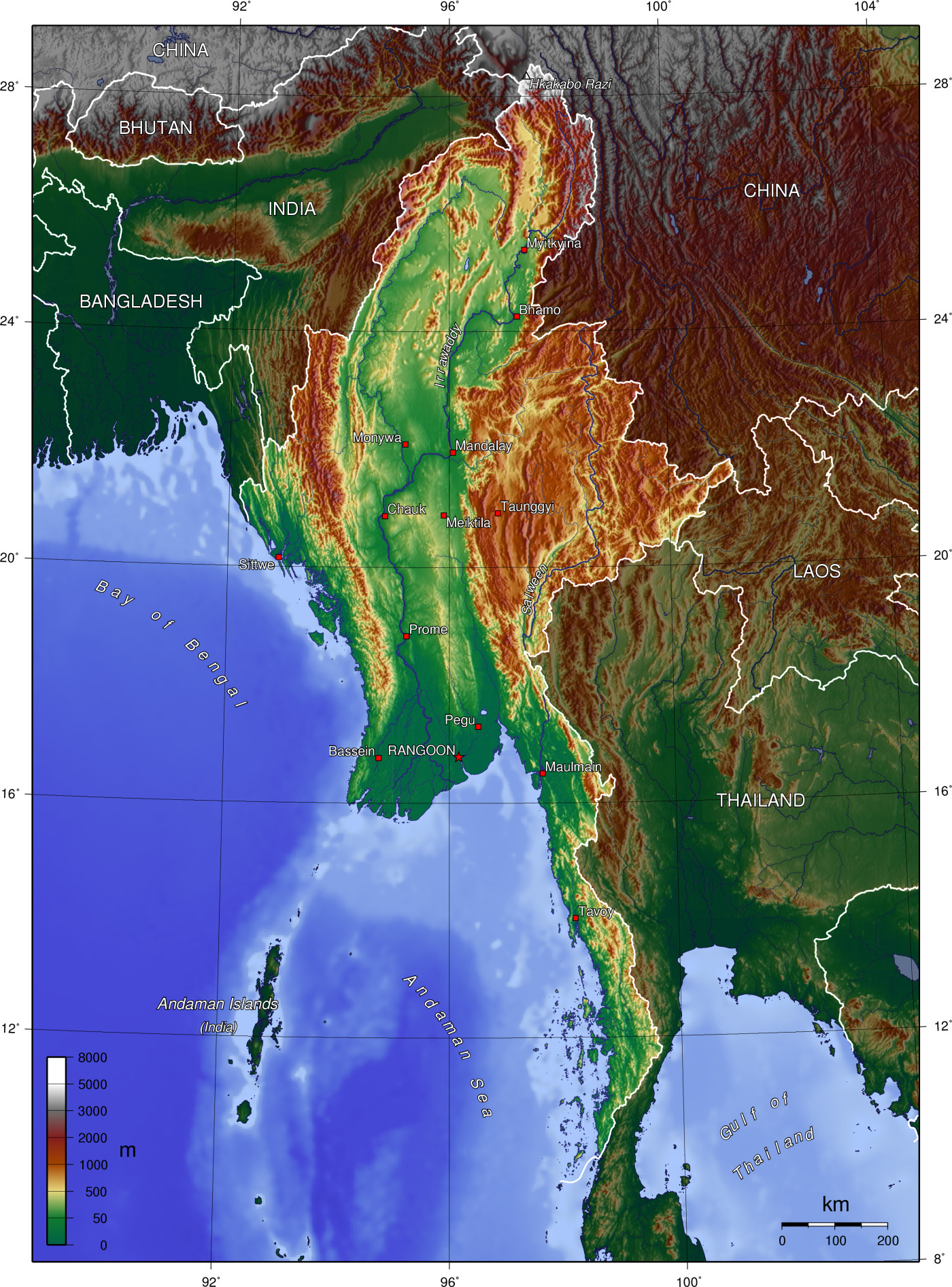

3. 地理

ミャンマーの総面積は67.85 万 km2である。北緯9度から29度、東経92度から102度の間に位置する。ミャンマーは北西側でバングラデシュのチッタゴン管区およびインドのミゾラム州、マニプル州、ナガランド州、アルナーチャル・プラデーシュ州と国境を接している。北および北東の国境はチベット自治区および雲南省と接しており、中国・ミャンマー国境の総延長は2185 kmである。南東側はラオスおよびタイ王国と接している。ミャンマーは南西および南側でベンガル湾およびアンダマン海に沿って1930 kmの連続した海岸線を有しており、これは総周囲長の4分の1を形成している。

北部では、横断山脈が中国との国境を形成している。カチン州に位置するカカボラジ山は、標高5881 mでミャンマーの最高地点である。アラカン山脈、ペグー山脈、シャン高原、テナセリム丘陵など多くの山脈がミャンマー国内に存在し、すべてヒマラヤ山脈から南北に走っている。これらの山脈は、ミャンマーの3つの主要な水系であるエーヤワディー川、サルウィン川(タンルウィン川)、シッタン川を分断している。エーヤワディー川はミャンマーで最も長い川で、全長約2170 kmあり、マルタバン湾に注いでいる。山脈間の谷には肥沃な平野が広がっている。ミャンマーの人口の大部分は、アラカン山脈とシャン高原の間に位置するエーヤワディー川流域に居住している。

3.1. 行政区画

ミャンマーは7つの地方域(တိုင်းဒေသကြီးビルマ語)と7つの州(ပြည်နယ်ビルマ語)に分かれている。地方域は主にビルマ族が居住する地域であり、州は特定の少数民族が主に居住する地域である。これらの行政区画はさらに県に、県はさらに郡区、区、村に細分化される。

以下は、2001年12月31日現在のミャンマーの各地方域および州における県、郡区、市/町、区、村グループ、村の数である。

| 番号 | 州/地方域 | 県 | 郡区 | 市/町 | 区 | 村グループ | 村 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | カチン州 | 4 | 18 | 20 | 116 | 606 | 2630 |

| 2 | カヤー州 | 2 | 7 | 7 | 29 | 79 | 624 |

| 3 | カレン州 | 3 | 7 | 10 | 46 | 376 | 2092 |

| 4 | チン州 | 2 | 9 | 9 | 29 | 475 | 1355 |

| 5 | ザガイン地方域 | 8 | 37 | 37 | 171 | 1769 | 6095 |

| 6 | タニンダーリ地方域 | 3 | 10 | 10 | 63 | 265 | 1255 |

| 7 | バゴー地方域 | 4 | 28 | 33 | 246 | 1424 | 6498 |

| 8 | マグウェ地方域 | 5 | 25 | 26 | 160 | 1543 | 4774 |

| 9 | マンダレー地方域 | 7 | 31 | 29 | 259 | 1611 | 5472 |

| 10 | モン州 | 2 | 10 | 11 | 69 | 381 | 1199 |

| 11 | ラカイン州 | 4 | 17 | 17 | 120 | 1041 | 3871 |

| 12 | ヤンゴン地方域 | 4 | 45 | 20 | 685 | 634 | 2119 |

| 13 | シャン州 | 11 | 54 | 54 | 336 | 1626 | 15513 |

| 14 | エーヤワディ地方域 | 6 | 26 | 29 | 219 | 1912 | 11651 |

| 合計 | 63 | 324 | 312 | 2548 | 13742 | 65148 |

3.2. 気候

国土の大部分は北回帰線と赤道の間に位置する。アジアのモンスーン地帯にあり、沿岸地域では年間5000 mm以上の雨が降る。デルタ地帯の年間降水量は約2500 mmであるのに対し、ミャンマー中央部の乾燥地帯の平均年間降水量は1000 mm未満である。ミャンマー北部は最も涼しく、平均気温は21 °Cである。沿岸部およびデルタ地帯の平均最高気温は32 °Cである。

過去および現在の分析データ、ならびに気候変動によって引き起こされる変化に関する将来の予測は、ミャンマーのすべての経済、生産、社会、環境セクターの発展に深刻な結果をもたらすと予測している。この困難に対処し、気候変動と戦うために、ミャンマーは再生可能エネルギーの利用拡大と炭素排出量の削減に関心を示している。ミャンマーの移行と前進を支援するグループには、国連環境計画、ミャンマー気候変動同盟、およびミャンマーの様々なセクターに提示されたミャンマー国家気候変動政策の最終草案を作成した天然資源・環境保全省が含まれる。

2015年4月、世界銀行とミャンマーが、約600万人の電力およびその他の基本的サービスへのアクセスを改善し、改善された保健サービスを通じて300万人の妊婦と子供たちに利益をもたらすことを目的とした完全なパートナーシップ枠組みに入ることを発表した。獲得した資金と適切な計画により、ミャンマーは、国民に新しい農法を教え、自然災害に強い材料でインフラを再建し、様々なセクターを温室効果ガス排出削減に移行させるプログラムを制定することにより、気候変動の影響によりよく備えることができるようになった。

3.3. 生物多様性

ミャンマーは、16,000種以上の植物、314種の哺乳類、1131種の鳥類、293種の爬虫類、139種の両生類、そして熱帯・亜熱帯植生、季節的に浸水する湿地、海岸線・潮間帯システム、高山生態系を含む64の陸上生態系を持つ生物多様性に富んだ国である。ミャンマーには東南アジアで最大級の手つかずの自然生態系が残っているが、残りの生態系は土地利用の集約化と過剰な開発によって脅かされている。IUCN生態系レッドリストのカテゴリーと基準によると、過去2~3世紀の間にミャンマーの国土の3分の1以上が人為的生態系に転換され、生態系のほぼ半分が脅かされている。一部の生態系については情報に大きなギャップがあるものの、その陸上生物多様性を保護する包括的な保護地域ネットワークを開発する大きな可能性がある。

ミャンマーは、世界的な環境パフォーマンス指数 (EPI) で引き続き低い評価を受けており、2016年には180カ国中153位と、南アジア地域で最悪の部類に入る。ミャンマーが最もパフォーマンスが悪い(つまりランキングが高い)環境分野は、大気質(174位)、環境問題の健康への影響(143位)、生物多様性と生息地(142位)である。ミャンマーが最もパフォーマンスが良い(つまりランキングが低い)のは、漁業の環境への影響(21位)だが、魚類資源は減少している。いくつかの問題があるにもかかわらず、ミャンマーは窒素循環の優れた管理により、農業産業の環境影響においても64位と非常に良い評価(93.73%の高い割合)を得ている。ミャンマーは気候変動に対して最も脆弱な国の一つであり、これは同国に多くの社会的、政治的、経済的、外交政策上の課題をもたらしている。

ミャンマーの緩やかな経済成長は、その環境と生態系の多くを保護することに貢献してきた。森林は、下ビルマの密な熱帯植生や貴重なチークを含め、国土の49%以上を覆っており、アカシア、竹、テツボク、チャンパカ(Magnolia champaca)の地域も含まれる。ココヤシ、ビンロウ、ゴムが導入されている。北部の高地では、オーク、マツ、様々なシャクナゲが土地の多くを覆っている。

1995年の新しい森林法が施行されて以来の伐採の激化は、森林面積と野生生物の生息地を著しく減少させた。海岸沿いの土地はあらゆる種類の熱帯果物を支え、かつては広大なマングローブ林があったが、保護的なマングローブの多くは消失した。中央ミャンマーの多く(乾燥地帯)では、植生はまばらで発育が阻害されている。

典型的なジャングルの動物、特にトラはミャンマーではまばらに生息している。上ビルマには、サイ、野生スイギュウ、ウンピョウ、イノシシ、シカ、アンテロープ、そしてゾウが生息しており、ゾウは特に林業で使役動物として飼いならされたり繁殖されたりしている。小型哺乳類も多く、テナガザルやサルからオオコウモリまで様々である。鳥類の豊富さは特筆すべきで、800種以上が生息しており、インコ、カラス、クジャク、ヤケイ、ハタオリドリ、カラス、サギ、メンフクロウなどが含まれる。爬虫類には、ワニ、ヤモリ、コブラ、ビルマニシキヘビ、カメなどがいる。何百もの淡水魚種が広範囲に生息し、豊富で非常に重要な食料源となっている。

4. 政治

ミャンマーは、2008年憲法の下で単一国家の議会から独立した共和国として法的に運営されている。しかし、2021年2月、アウンサンスーチー率いる文民政府は国軍(タッマドゥ)によって打倒された。2021年2月、ミャンマー国軍は1年間の非常事態を宣言し、第一副大統領ミンスエが大統領代行となり、国防軍最高司令官ミン・アウン・フラインに権力を移譲し、彼は国家行政評議会議長、その後首相の役割を担った。ミャンマー大統領は法的な元首として、国家行政評議会議長は事実上の政府の長として機能している。

ミャンマーの憲法(独立以来3番目)は、軍事支配者によって起草され、2008年9月に公布された。国は、両院制の立法府(立法府に責任を負う大統領行政府を持つ)を持つ議院内閣制として統治されており、議員の25%は軍によって任命され、残りは総選挙で選出される。

立法府である連邦議会は両院制であり、2つの議院で構成されている。224議席の上院(民族代表院)と440議席の下院(国民代表院)である。上院は、直接選挙で選出される168人の議員と、ミャンマー軍によって任命される56人の議員で構成される。下院は、直接選挙で選出される330人の議員と、軍によって任命される110人の議員で構成される。

2021年のクーデター以降、国家行政評議会が事実上の最高統治機関として機能しており、立法・行政・司法の三権を掌握している。これにより、2008年憲法に基づく政治体制は形骸化し、民主主義と人権の状況は著しく悪化している。クーデターは国内外から広範な非難を浴び、ミャンマーは再び国際的な孤立を深めている。

4.1. 政府・行政

クーデター以前のミャンマーの行政府は、大統領を元首とし、内閣が行政権を担っていた。大統領は連邦議会によって選出され、任期は5年であった。内閣は、大統領によって任命された閣僚で構成され、各省庁の行政を担当していた。アウンサンスーチーは国家顧問として、事実上の政府の長としての役割を果たしていた。

2021年のクーデターにより、この文民政府は崩壊した。ミン・アウン・フライン国軍最高司令官を議長とする国家行政評議会 (SAC) が全権を掌握し、行政機能を担っている。SACは軍人中心に構成されており、その正統性は国際的に広く認められていない。クーデター後の政府運営は、強権的な手法が目立ち、反対勢力への弾圧や市民の権利制限が常態化している。これにより、行政サービスの機能不全や、国民の政府に対する不信感が増大している。

4.2. 立法

クーデター以前、ミャンマーの立法府は連邦議会であり、両院制(民族代表院(上院)と国民代表院(下院))を採用していた。議員の大部分は選挙で選出されたが、憲法の規定により両院の議席の25%は軍人議員枠であった。主要政党は、アウンサンスーチー率いる国民民主連盟 (NLD) と、軍系の連邦団結発展党 (USDP) であった。

2021年のクーデターにより、連邦議会は解散させられ、立法機能は事実上停止した。国家行政評議会 (SAC) が布告や命令を通じて新たな「法律」を制定しているが、これは民主的な代議制に基づくものではない。多くのNLD議員を含む民主派議員は拘束されたり、地下活動を余儀なくされたりしている。一部の議員は連邦議会代表委員会 (CRPH) を結成し、SACに対抗しているが、国内での実効的な立法権は持たない。クーデターは、ミャンマーにおける民主的代議制の著しい後退を意味し、憲法に基づく立法プロセスは完全に無視されている。

4.3. 司法

ミャンマーの司法制度は、最高裁判所を頂点とし、高等裁判所、地方裁判所、郡区裁判所などが存在する階層構造を持っている。憲法では司法の独立が謳われているが、実際には長年にわたり行政府、特に軍の影響下に置かれてきた。

2011年の民政移管後、司法改革の試みが見られたものの、法の支配の確立は道半ばであった。特に、人権侵害事件や政治的に敏感な事件においては、司法の独立性や公正な裁判に対する懸念が指摘されてきた。弁護士へのアクセス、公正な証拠調べ、判決の透明性など、多くの課題を抱えていた。

2021年のクーデター以降、司法の独立性はさらに深刻に侵害されている。国家行政評議会 (SAC) は、自らに批判的な活動家、ジャーナリスト、市民を逮捕・訴追するために司法制度を利用しており、特別法廷や軍事法廷が多用されている。これらの裁判では、被告人の防御権が十分に保障されず、公正な裁判の原則が無視されるケースが頻発している。国際社会からは、ミャンマーの司法がSACによる抑圧の道具と化しているとの強い批判が出ている。人権擁護の観点から、法の支配の崩壊は極めて憂慮すべき状況にある。

4.4. 政治文化

ミャンマーの政治文化は、長年にわたる権威主義的統治と、それに対する民主化運動の歴史によって深く形成されてきた。伝統的に、社会における階層秩序や権威への服従を重んじる傾向が見られる一方で、特に8888蜂起やサフラン革命といった大規模な民主化運動を通じて、国民の権利意識や政治参加への希求も高まってきた。

しかし、軍部による長年の支配は、恐怖による支配や情報統制を通じて、政治的自由を著しく制限し、市民社会の発展を妨げてきた。言論、集会、結社の自由は厳しく監視され、政府に批判的な意見は弾圧の対象とされてきた。

2011年からの民政移管期には、一時的に政治的自由が拡大し、市民社会組織の活動も活発化したが、依然として軍の影響力は強く、民主主義と権威主義の間での緊張関係が続いていた。メディアに対する検閲は緩和されたものの、自己検閲や政府からの圧力は残存していた。

2021年のクーデターは、こうした民主化への移行を完全に覆し、ミャンマーの政治文化を再び抑圧的なものへと引き戻した。クーデターに対する広範な市民不服従運動 (CDM) は、国民の民主主義への強い願いと抵抗の精神を示したが、軍事政権はこれを暴力的に弾圧し、政治的自由は著しく後退した。現在のミャンマーでは、国民の権利意識と軍事政権による権威主義的支配との間の深刻な断絶が、政治文化の最も顕著な特徴となっている。

5. 軍事

ミャンマー国軍(タッマドゥ)は、陸軍、海軍、空軍から構成され、総兵力は約40万人から50万人と推定されている。主要装備は、中国、ロシア、インド、イスラエルなどから調達しており、近年では国産兵器の開発にも力を入れている。国防政策の基本は、国家の独立、主権、領土保全の維持であり、国内の少数民族武装勢力との紛争が長年にわたり続いている。

タッマドゥは、1962年のクーデター以来、ミャンマーの政治に深く関与してきた。民政移管期(2011年-2021年)においても、憲法で国会両院の議席の25%が軍人議員枠として確保されるなど、政治への影響力を保持し続けた。2021年のクーデターにより、タッマドゥは再び国家権力を完全に掌握した。

軍事政権による統治は、国民生活や人権に深刻な影響を与えている。クーデター以降、民主化運動や反対勢力に対する激しい弾圧が行われ、多数の市民が死傷、逮捕、拷問されている。軍による無差別攻撃や強制移住により、多くの国内避難民が発生し、人道危機が深刻化している。また、経済活動も停滞し、国民の生活は困窮を極めている。国際社会は軍事政権による人権侵害を強く非難し、制裁を科しているが、タッマドゥは強硬な姿勢を崩していない。

5.1. 少数民族武装勢力

ミャンマー国内には、独立以来、ビルマ族中心の中央政府に対して自治や権利拡大を求める多数の少数民族武装勢力が存在してきた。これらの勢力は、主にカチン州、シャン州、カレン州、ラカイン州などの辺境地域を拠点に活動している。

主要な少数民族武装勢力としては、カチン独立軍 (KIA)、ワ州連合軍 (UWSA)、カレン民族解放軍 (KNLA)、シャン州軍 (SSA-South)、アラカン軍 (AA)などがある。これらの勢力は、それぞれ独自の政治目標と支配地域を持ち、中央政府軍(タッマドゥ)との間で、停戦と戦闘を繰り返してきた。

和平交渉は断続的に行われてきたが、各民族の権利、自治の範囲、資源配分、軍の再編などをめぐる意見の対立から、包括的かつ恒久的な和平合意には至っていない。特に、2011年以降の民政移管期には全国停戦協定 (NCA) の締結に向けた動きがあったが、全ての主要武装勢力が署名するには至らなかった。

2021年のクーデター以降、多くの少数民族武装勢力は軍事政権に対する抵抗を強め、民主派勢力である国民統一政府 (NUG) やその軍事部門である国民防衛隊 (PDF) と共闘する動きも見られる。これにより、国内紛争はさらに激化し、少数民族地域における人権状況は悪化の一途をたどっている。各民族の権利と自治を求める声は、クーデター後の混乱の中でより一層切実なものとなっている。

6. 国際関係

ミャンマーの外交政策は、歴史的に中立主義と非同盟を基調としてきたが、国内の政治体制や人権状況により、国際社会との関係は大きく変動してきた。特に軍事政権下では、欧米諸国からの経済制裁や外交的孤立を経験した。

2011年の民政移管以降、ミャンマーは国際社会への復帰を目指し、アウンサンスーチーの解放や政治改革を進めたことで、欧米諸国との関係が改善し、制裁も段階的に解除された。しかし、ロヒンギャ問題の深刻化により、再び国際的な批判を浴びることとなった。

2021年のクーデターは、ミャンマーの国際関係を再び大きく後退させた。多くの国や国際機関がクーデターを非難し、軍事政権に対する制裁を再開・強化した。特に西側諸国は、民主主義の回復と人権状況の改善を強く求めている。一方で、中国やロシアは、内政不干渉の立場を表明し、軍事政権との関係を維持している。東南アジア諸国連合 (ASEAN) は、ミャンマー問題の平和的解決を目指し、「5つのコンセンサス」を提示したが、軍事政権の非協力的な態度により、実質的な進展は見られていない。

クーデター以降、ミャンマー国内では人道危機が深刻化しており、国際社会からの人道支援の必要性が高まっているが、軍事政権によるアクセス制限などにより、支援活動は困難を極めている。ミャンマーの孤立は深まり、国民の苦境は増している。

6.1. 近隣諸国との関係

ミャンマーは、地理的に中国、タイ、インド、バングラデシュ、ラオスといった国々と国境を接しており、これらの近隣諸国との関係は、ミャンマーの外交および国内情勢において極めて重要である。

- 中国: 歴史的にミャンマーにとって最大の貿易相手国であり、経済的・政治的に強い影響力を持つ。中国は「一帯一路」構想のもと、ミャンマーにおけるインフラ投資を積極的に行っている。2021年のクーデター後も、中国は軍事政権との関係を維持し、国際的な非難の防波堤となる場面も見られる。国境地域では、少数民族武装勢力とミャンマー軍との紛争が、中緬関係に影響を与えることもある。

- タイ: 長い国境線を共有し、経済的結びつきが強い。多くのミャンマー人労働者がタイで就労しており、貿易も活発である。一方で、国境地域における少数民族武装勢力の活動や、麻薬取引、難民問題などが両国間の課題となっている。タイ政府は、ミャンマー情勢に対してASEANの枠組み内での対応を重視する傾向がある。

- インド: 「ルックイースト政策(現アクトイースト政策)」のもと、ミャンマーとの経済・戦略的関係を強化してきた。特に、国境地域の連結性向上プロジェクトやエネルギー分野での協力が進められている。中国の影響力拡大を警戒するインドにとって、ミャンマーは戦略的に重要な国である。

- バングラデシュ: ロヒンギャ問題が両国関係における最大の懸案事項である。2017年の大規模なロヒンギャ難民のバングラデシュへの流出以降、バングラデシュはミャンマー政府に対し、難民の安全な帰還と市民権の付与を求めているが、解決には至っていない。国境管理や麻薬密輸も問題となっている。

- ラオス: 国境を接しているが、他の近隣諸国と比較すると、政治・経済的な関係性は限定的である。メコン河流域開発などの地域協力の枠組みで連携している。

これらの近隣諸国との関係は、ミャンマーの経済発展、安全保障、そして国内の民族問題や人道状況にも深く関わっている。クーデター以降、ミャンマーの不安定化は、これらの国々にも様々な影響を及ぼしており、地域全体の安定にとっても重要な課題となっている。

6.2. 西側諸国との関係

ミャンマーと西側諸国(主にアメリカ合衆国、欧州連合(EU)加盟国、イギリス、カナダ、オーストラリアなど)の関係は、ミャンマー国内の政治体制、特に民主主義と人権の状況に大きく左右されてきた。

長年にわたる軍事政権下では、西側諸国はミャンマーの人権侵害や民主主義の抑圧を厳しく批判し、経済制裁や武器禁輸措置を科してきた。アウンサンスーチーを中心とする民主化運動への支持も表明していた。

2011年の民政移管開始以降、ミャンマーが政治改革を進め、アウンサンスーチーが解放されるなどしたことを受け、西側諸国はこれを歓迎し、段階的に制裁を緩和・解除し、開発援助や投資を再開した。関係は一時的に大きく改善し、ミャンマーの国際社会への復帰が期待された。

しかし、ロヒンギャ問題が2016年以降深刻化すると、アウンサンスーチー政権下においても、その対応をめぐって西側諸国から再び強い批判が寄せられ、関係は冷却化した。一部の国は、ロヒンギャへの人道支援を強化する一方で、ミャンマー軍関係者への的を絞った制裁を再導入した。

2021年のクーデターは、西側諸国との関係を決定的に悪化させた。西側諸国はクーデターを強く非難し、軍事政権の正統性を認めず、アウンサンスーチーら拘束された政治指導者の即時解放と民主主義体制への復帰を要求。軍事政権およびその関係者、関連企業に対する経済制裁を大幅に強化し、武器禁輸措置を厳格化した。また、民主派勢力である国民統一政府 (NUG) との接触を深め、人道支援や民主化支援の動きも見られる。西側諸国は、ミャンマーにおける人権侵害の責任追及や、国際的な司法手続きを通じた対応も模索している。

現在、ミャンマーと西側諸国との間には深刻な対立が続いており、軍事政権の孤立は深まっている。

6.3. 国際機関における活動

ミャンマーは、国際連合 (UN) や東南アジア諸国連合 (ASEAN) をはじめとする多くの国際機関に加盟しているが、その活動や役割は国内の政治状況に大きく影響されてきた。

- 国際連合 (UN): ミャンマーは1948年の独立と同時にUNに加盟した。長年にわたり、UN総会や人権理事会では、ミャンマーの人権状況や民主化の遅れに対する懸念が繰り返し表明され、改善を求める決議が採択されてきた。UNは、事務総長特使の派遣などを通じて、ミャンマー国内の対話促進や人道支援に取り組んできた。ロヒンギャ問題や2021年のクーデター以降は、UNの諸機関がミャンマー軍事政権による人権侵害を強く非難し、国際的な責任追及の動きも出ている。しかし、安全保障理事会では、中国やロシアがミャンマーへの内政干渉に慎重な姿勢を示しており、一致した強力な対応が取れない状況が続いている。

- 東南アジア諸国連合 (ASEAN): ミャンマーは1997年にASEANに加盟した。ASEANは伝統的に「内政不干渉」と「コンセンサス」を原則としてきたが、ミャンマー国内の人権問題や政治危機が地域の安定に影響を及ぼすとして、近年はその関与を強めている。特に2021年のクーデター以降、ASEANは首脳会議でミャンマー情勢の平和的解決に向けた「5つのコンセンサス」を採択し、特使を任命したが、軍事政権の非協力的な態度により実質的な進展は見られていない。ASEAN内でもミャンマーへの対応をめぐっては意見の相違が見られ、一部の会議ではミャンマー軍事政権代表の出席を非政治レベルに制限するなどの措置が取られている。

その他、ミャンマーは世界銀行、国際通貨基金 (IMF)、アジア開発銀行 (ADB) などの国際金融機関とも関係を持っているが、クーデター以降、これらの機関からの新規融資や支援は停止または大幅に縮小されている。国際的な規範や人道問題への対応において、ミャンマー(特に軍事政権)は国際社会からの期待に応えられていない状況が続いている。

7. 経済

ミャンマーの経済は、豊富な天然資源を有しながらも、長年の軍事政権による閉鎖的な経済政策、国内紛争、そして国際的な経済制裁の影響を受け、発展が遅れてきた。2011年の民政移管以降、経済改革と対外開放が進み、一時的に高い経済成長を遂げたが、2021年のクーデターにより再び深刻な経済危機に直面している。経済発展が国民生活の向上、格差是正、環境保護、労働者の権利保障に必ずしも結びついていない点が、長年の課題である。

7.1. 経済史

ミャンマーの経済史は、植民地時代から現代に至るまで、大きな変動を経験してきた。

イギリス植民地時代(1886年-1948年)、ミャンマー経済はイギリスの植民地政策のもと、米、チーク材、石油などの一次産品輸出に特化したモノカルチャー経済として世界経済に組み込まれた。インフラ整備も進められたが、その利益の多くはイギリス本国やインド人、中国人などの移民コミュニティに集中し、ビルマ族農民の多くは土地を失い小作農化するなど、貧困が拡大した。この時代の経済構造は、後の経済的公正性の問題に繋がる格差を生み出した。

独立後(1948年以降)、ウー・ヌ政権は国有化政策を進めたが、国内紛争や経済運営の失敗により経済は混乱した。1962年のクーデターで成立したネ・ウィン軍事政権は「ビルマ式社会主義」を掲げ、ほぼ全ての産業を国有化し、鎖国的な経済政策を推進した。これにより、ミャンマー経済は国際社会から孤立し、深刻な停滞を経験した。国民の生活水準は著しく低下し、かつて「アジアの米びつ」と呼ばれた豊かな国は、後発開発途上国の一つとなった。

1988年の民主化運動とそれに続く軍事クーデター後、国家法秩序回復評議会(SLORC、後の国家平和発展評議会 SPDC)は、限定的な市場経済化と対外開放を進めた。外国からの投資も一部入るようになったが、経済の主要部分は依然として軍関連企業やその縁故者によって支配され、汚職や不透明な経済運営が続いた。この結果、経済成長の恩恵は一部に偏り、貧富の格差は拡大した。

2011年の民政移管後、テインセイン政権下で本格的な経済改革が開始され、外国投資の誘致、金融制度改革、貿易自由化などが進められた。国際的な経済制裁も緩和され、ミャンマー経済は一時的に高い成長率を記録した。しかし、依然としてインフラ不足、貧困、格差、環境問題などの課題は山積しており、ロヒンギャ問題の深刻化は再び国際的な経済関係に影を落とした。

2021年のクーデターは、ミャンマー経済に壊滅的な打撃を与えた。外国投資の撤退、国際的な金融制裁、国内の市民不服従運動 (CDM) による経済活動の麻痺、通貨チャットの暴落、深刻なインフレーションなどにより、経済は急速に悪化。国民の生活は再び困窮し、貧困層が急増している。経済的公正性や持続可能な発展は、これまで以上に困難な状況に直面している。

7.2. 主要産業

ミャンマー経済は、農業、鉱業、観光業、製造業など多様な産業によって支えられているが、それぞれの産業は労働条件、環境への影響、地域社会への貢献という点で異なる課題と現状を抱えている。

7.2.1. 農業

農業は依然としてミャンマー経済の基幹産業であり、労働人口の大部分を占める。主要作物は米であり、国内消費だけでなく輸出も行われている。その他、豆類、ゴマ、サトウキビ、トウモロコシなども栽培されている。しかし、灌漑設備の未整備、近代的な農法の普及の遅れ、農民の土地所有権の不安定さ、高利貸しによる負債などが、農業生産性の向上と農民の生活改善を妨げている。特に、土地収奪問題は深刻であり、多くの小規模農家が土地を失い、生活基盤を脅かされている。気候変動による自然災害のリスクも高まっており、持続可能な農業への移行が急務であるが、クーデター以降の混乱により、これらの課題への取り組みは停滞している。労働者の権利は十分に保護されておらず、児童労働や強制労働の問題も指摘されている。

7.2.2. 鉱業とエネルギー

ミャンマーはヒスイ、ルビー、サファイアなどの宝石や、石油、天然ガス、銅、スズ、亜鉛などの鉱物資源に恵まれている。これらの資源は主要な輸出品目であり、国家歳入の重要な源泉となってきた。特に天然ガスは、中国やタイへのパイプラインを通じて輸出されている。しかし、鉱業とエネルギー産業は、資源管理の不透明さ、環境破壊、地域住民への利益配分の不公正さといった問題を長年抱えてきた。採掘現場では、劣悪な労働条件、強制労働、児童労働などが報告されており、人権侵害の温床ともなっている。また、資源開発による利益が軍部や一部の特権層に集中し、地域社会や国民全体に還元されていないとの批判が絶えない。クーデター以降は、これらの資源が軍事政権の資金源となっているとして、国際的な制裁の対象となるケースも増えている。環境への影響も深刻で、森林破壊、水質汚染、土壌汚染などが各地で問題化している。

7.2.3. 観光業

ミャンマーは、バガンの仏教遺跡群、インレー湖の自然景観、ヤンゴンのシュエダゴン・パゴダなど、多様な観光資源を有する。2011年の民政移管以降、外国人観光客は増加傾向にあり、観光業は外貨獲得の重要な手段として期待されていた。しかし、観光開発は一部地域に集中し、地域文化や環境への配慮が不十分なケースも見られた。また、観光収入が地域住民に十分に還元されず、一部の企業や政府関係者に利益が偏る構造も問題視されていた。

ロヒンギャ問題の深刻化により、ミャンマーの国際的なイメージが悪化し、観光客数に影響が出始めた。さらに、COVID-19パンデミックと2021年のクーデターは、観光業に壊滅的な打撃を与えた。クーデター後の政情不安、治安悪化、そして国際的な渡航制限により、外国人観光客は激減し、多くの観光関連事業者が廃業や休業に追い込まれている。持続可能な観光と地域文化・環境保全の両立は、将来的な観光業再興に向けた重要な課題であるが、現在の状況ではその実現は極めて困難である。

7.3. 貿易と投資

ミャンマーの貿易は、歴史的に一次産品の輸出と工業製品の輸入に偏ってきた。主要な輸出品目は、天然ガス、農産物(米、豆類など)、宝石、衣料品、木材などである。主要な輸入品目は、機械類、輸送機器、石油製品、鉄鋼、医薬品などである。主要な貿易相手国は、中国、タイ、シンガポール、日本、インドなどアジア諸国が中心である。

2011年の民政移管以降、経済改革と対外開放が進み、外国直接投資 (FDI) が増加した。特に、ティラワ経済特別区やチャウピュ経済特別区などの経済特区 (SEZ) 開発が進められ、製造業やインフラ分野への投資が期待された。しかし、FDIの国内経済への波及効果は限定的であり、雇用創出や技術移転は期待されたほど進まなかった。また、経済特区内や外資系企業においても、労働者の権利保護が不十分であるとの指摘がなされてきた。低賃金、長時間労働、劣悪な労働環境、労働組合活動の制限などが問題視されている。

2021年のクーデターは、ミャンマーの貿易と投資環境に深刻な影響を与えた。多くの外国企業が新規投資を見送ったり、既存事業から撤退したりしている。国際的な経済制裁により、金融取引や貿易が制限され、サプライチェーンも混乱している。国内経済の悪化と政情不安は、さらなる投資の阻害要因となっている。クーデター以降、労働者の権利状況はさらに悪化し、軍事政権による労働組合への弾圧も報告されている。

7.4. 交通

ミャンマーの交通インフラは、長年にわたり整備が遅れており、経済発展の大きな足かせとなってきた。道路、鉄道、航空、水運の各分野で多くの課題を抱えている。

- 道路: 国内の道路網は依然として未整備な区間が多く、特に地方部や山岳地帯では道路状況が劣悪である。舗装率は低く、雨季には通行が困難になることも多い。主要都市間を結ぶ幹線道路も、交通量の増加に対応できていない。道路整備の遅れは、物流コストの増大や地域格差の拡大を招いている。また、交通安全対策の不備による交通事故の多発も深刻な問題である。

- 鉄道: ミャンマーの鉄道網は、植民地時代に建設されたものが多く、老朽化が進んでいる。軌道や車両の近代化が遅れており、運行速度は遅く、定時性も低い。輸送能力が限られているため、貨物輸送における役割は限定的である。都市部では、ヤンゴン環状線などが市民の足として利用されているが、こちらも近代化が課題となっている。

- 航空: ヤンゴン国際空港、マンダレー国際空港、ネピドー国際空港などが主要な国際空港であるが、地方空港の設備は不十分である。国内線のネットワークは存在するものの、運賃が高く、一般市民には利用しにくい。クーデター以降、国際線の運航は大幅に減少し、国内の移動も制限されている。

- 水運: エーヤワディー川をはじめとする河川は、伝統的に重要な輸送路として利用されてきた。特に、道路網が未発達な地域では、水運が唯一の輸送手段となることもある。しかし、港湾設備の近代化や河川の浚渫などが十分に行われておらず、効率的な水運の妨げとなっている。

交通インフラの未整備は、国内市場の分断、地域間の経済格差、そして経済発展全体の遅れにつながっている。また、インフラ開発プロジェクトにおいては、環境への影響や住民移転に伴う問題も指摘されてきた。クーデター以降の政情不安と経済危機は、交通インフラの整備・維持をさらに困難なものにしている。

7.5. 経済問題

ミャンマー経済は、豊富な天然資源と潜在的な労働力を持ちながらも、長年にわたり多くの深刻な問題に直面してきた。これらの問題は、社会的公正と持続可能な発展を著しく妨げている。

- 貧富の格差: 所得格差は極めて大きく、経済成長の恩恵は一部の富裕層や軍関係者に集中し、国民の大多数は依然として貧困状態にある。土地所有の不平等、教育や医療へのアクセスの格差も深刻である。クーデター以降、経済危機により貧困層はさらに拡大している。

- 汚職: 政府機関や司法、経済活動のあらゆるレベルで汚職が蔓延しており、法の支配を損ない、公正な競争を阻害し、経済発展の大きな障害となっている。軍事政権下では、この問題はさらに深刻化しているとされる。

- 麻薬問題: ミャンマーは世界有数のアヘンや覚醒剤の生産地であり、「黄金の三角地帯」の一角を成す。麻薬生産と取引は、一部の少数民族武装勢力や犯罪組織の資金源となっており、国内の治安悪化、健康問題、汚職の温床となっている。政府による対策は十分な成果を上げていない。

- インフラ不足: 電力、交通、通信などの基本的なインフラが著しく未整備であり、産業の発展や国民生活の向上を妨げている。特に地方部ではインフラへのアクセスが極めて限られている。

- 環境破壊: 森林伐採、鉱山開発、無計画な農業開発などにより、深刻な環境破壊が進行している。森林減少、土壌劣化、水質汚染、生物多様性の喪失などが問題となっており、国民の健康や生活、そして持続可能な経済発展に悪影響を及ぼしている。環境規制は緩く、その執行も不十分である。

- 為替レートの不安定性とインフレーション: クーデター以降、ミャンマー・チャットの価値は急落し、輸入品価格の高騰と激しいインフレーションが発生している。これにより、国民の生活費は急増し、購買力は著しく低下している。

これらの経済問題は相互に関連し合っており、ミャンマーの持続可能な発展と社会的公正の実現を困難にしている。クーデター後の政治的混乱と経済危機は、これらの問題をさらに悪化させている。

8. 社会

ミャンマー社会は、多様な民族、言語、宗教が共存する一方で、長年の国内紛争、権威主義的統治、経済的困難により、深刻な人権問題、社会的格差、包摂性の欠如といった課題を抱えている。

8.1. 人口

| ミャンマーの人口推移 | |

|---|---|

| 年 | 百万人 |

| 1950 | 17.1 |

| 2000 | 46.1 |

| 2021 | 54.8 |

2014年ミャンマー国勢調査の暫定結果によると、総人口は51,419,420人であった。この数値には、北ラカイン州、カチン州、カレン州の一部で集計されなかった推定1,206,353人が含まれている。国勢調査時に国外にいた人々はこれらの数値に含まれていない。タイには60万人以上の登録されたミャンマーからの移民労働者がおり、さらに数百万人が不法に働いている。ビルマ市民はタイの全移民労働者の80%を占めている。20世紀初頭、ビルマの人口は約1,000万人であった。国の人口密度は76人/km2で、東南アジアで最も低い部類に入る。

ミャンマーの合計特殊出生率は2011年に2.23人で、置換水準をわずかに上回っており、同様の経済状況にある東南アジア諸国と比較して低い。2000年代には出生率が大幅に低下し、1983年の女性1人当たりの子供数4.7人から2001年には2.4人に減少した。これは国の人口政策がないにもかかわらずである。出生率は都市部ではるかに低い。

出生率の比較的急速な低下は、いくつかの要因に起因すると考えられている。極端な晩婚化(地域の開発途上国の中ではほぼ前例がない)、違法な人工妊娠中絶の蔓延、そして生殖可能年齢の未婚女性の割合が高いことである。30~34歳の女性の25.9%、25~34歳の男女の33.1%が未婚である。これらのパターンは、高い所得格差を含む経済的ダイナミクスに起因しており、生殖可能年齢の住民が、雇用を見つけてある程度の富を築くことを優先し、結婚や家族形成を遅らせることを選択する結果となっている。ミャンマーの平均結婚年齢は男性で27.5歳、女性で26.4歳である。

主要都市としては、旧首都であり最大の都市であるヤンゴン、第二の都市マンダレー、そして現首都ネピドーなどがある。都市部への人口集中が進んでいるが、地方との経済格差は大きく、社会サービスへのアクセスにも地域差が見られる。クーデター以降、国内避難民の増加や経済危機により、人口動態や都市化のパターンにも変化が生じている可能性がある。

8.2. 民族

ミャンマーは多民族国家であり、政府は135の異なる民族グループを公式に認めている。実際には108以上の異なる民族言語グループが存在し、主にチベット・ビルマ語派の諸民族から成るが、かなりの数のタイ・カダイ語派、モン・ミエン語派、およびオーストロアジア語族(モン・クメール系)の民族も存在する。

人口の約68%をビルマ族が占め、国の中心的な役割を担ってきた。次に多いのが約10%を占めるシャン族で、主に東部のシャン高原に居住している。カレン族は約7%を占め、東部および南東部の丘陵地帯に多く住む。ラカイン族は約3.5%で、西部のラカイン州に主に居住する。華人は約3%、モン族は約2%(主に南部)、インド系も約2%を占める。その他、カチン族(約1.5%)、チン族(約1%)、カヤー族(約0.8%)などがおり、その他を合わせると約5%がその他の民族グループに属する。それぞれ独自の文化と言語を持つ。

しかし、この「135民族」という政府の分類は、その基準や定義が曖昧であり、ロヒンギャ族のようにこの枠組みから排除されている民族も存在する。ロヒンギャ族は、政府からミャンマー国民として認められず、長年にわたり深刻な人権侵害と迫害を受けてきた。

ビルマ族中心の中央集権的な国家運営に対し、多くの少数民族は自治権の拡大、文化・言語の権利の尊重、資源配分の公正化などを求めてきた。これが、独立以来続く国内紛争の大きな要因の一つとなっている。各民族の権利が尊重され、多様な文化が共存できる共生社会の実現は、ミャンマーの平和と安定にとって不可欠な課題である。しかし、2021年のクーデター以降、軍事政権による少数民族地域への攻撃が激化し、民族間の対立と不信感は一層深まっている。

8.3. 言語

ミャンマーでは、主に4つの主要な語族の言語が話されている。すなわち、シナ・チベット語族、タイ・カダイ語族、オーストロアジア語族、インド・ヨーロッパ語族である。最も広く話されているのはシナ・チベット語族の言語で、これには公用語であるビルマ語のほか、カレン諸語、カチン語、チン諸語、そして主に福建語を話す華人の言語が含まれる。タイ・カダイ語族の主要言語はシャン語である。モン語、パラウン語、ワ語は、ミャンマーで話される主要なオーストロアジア語族の言語である。二つの主要なインド・ヨーロッパ語族の言語は、上座部仏教の典礼言語であるパーリ語と、植民地時代の影響で使われるようになった英語である。全体では100以上の言語が話されている。これらの多くは国内の小さな部族内でのみ知られているため、数世代後には失われてしまう可能性もある。

ビルマ族の母語でありミャンマーの公用語であるビルマ語は、チベット諸語や中国語と関連がある。円形および半円形の文字から成るビルマ文字で書かれ、これはモン文字から採用されたものであり、モン文字自体は5世紀に南インドの文字から発展したものである。ビルマ文字で書かれた最古の碑文は11世紀のものである。ビルマ文字は、上座部仏教の聖典言語であるパーリ語や、シャン語、いくつかのカレン方言、カヤー語(カレンニー語)など、いくつかの少数民族言語の表記にも、各言語特有の文字や発音区別符号を加えて用いられている。

教育における多言語使用は、長年議論の的となってきた。ビルマ語中心の教育政策は、少数民族の言語的権利を十分に保障していないとの批判がある。少数民族言語による教育の機会は限られており、これが民族文化の維持や教育格差の問題に繋がっている。民主主義の発展と社会の公正性を目指す上で、言語的権利の保障と多言語共生社会の実現は重要な課題である。

8.4. 宗教

ミャンマーでは多くの宗教が信仰されている。宗教施設や教団は長年にわたり存在してきた。2014年の国勢調査によると、人口の87.9%が仏教徒であると自認している。その他、キリスト教徒が6.2%、イスラム教徒が4.3%、アニミズム(部族宗教)の信者が0.8%、ヒンドゥー教徒が0.5%、その他の宗教の信者が0.2%、無宗教が0.1%となっている。上座部仏教が最も広まっており、5400万人の人口に対し、約50万人の僧侶と7万5千人の尼僧がいる。

しかし、キリスト教徒やイスラム教徒の住民は宗教的迫害に直面しており、非仏教徒が軍隊に入隊したり、国内で成功への主要なルートである政府の仕事を得ることは、不可能ではないにしても困難である。このような迫害と民間人への攻撃は特にミャンマー東部で顕著であり、過去10年間で3000以上の村が破壊された。2007年までに20万人以上のイスラム教徒が迫害を逃れてバングラデシュに避難した。

ピュー研究所の2010年の推定によると、人口の7%がキリスト教徒、4%がイスラム教徒、1%が伝統的なアニミズム信仰の信者、2%が大乗仏教、ヒンドゥー教、東アジアの宗教を含むその他の宗教を信仰している。エホバの証人は1914年から存在し、国内に約80の会衆とヤンゴンに支部事務所を持ち、16の言語で出版活動を行っている。ヤンゴンの小さなユダヤ人コミュニティにはシナゴーグがあったが、常駐のラビはいなかった。

ヒンドゥー教は人口の0.5%によって信仰されているに過ぎないが、ミャンマーの過去においては主要な宗教であった。ビルマの民間信仰は多くのビルマ族によって仏教と並行して信仰されている。

信教の自由は憲法で保障されているものの、実際には、特にロヒンギャ族のようなイスラム教徒の少数派や、一部のキリスト教徒コミュニティ(特にチン州など)に対しては、厳しい制限や差別が存在してきた。ロヒンギャ族は市民権を否定され、移動の自由や教育、医療へのアクセスも著しく制限されている。仏教ナショナリズムの高まりは、宗教的マイノリティへの不寛容や暴力を助長する要因ともなってきた。2021年のクーデター以降、軍事政権による宗教施設への攻撃や、宗教指導者への弾圧も報告されており、信教の自由の状況はさらに悪化している。

8.5. 教育

ユネスコ統計研究所によると、ミャンマーの公式な識字率は2000年時点で90%であった。歴史的に、ミャンマーは高い識字率を誇ってきた。ミャンマーの教育制度は、政府機関である教育省によって運営されている。教育制度は、約1世紀にわたるイギリスとキリスト教のミャンマーにおける存在の後、イギリスの制度をモデルとしている。ほぼ全ての学校が政府運営であるが、21世紀初頭には私立の英語学校が増加している。義務教育は小学校終了まで(約9歳)であり、国際的な義務教育年齢が15歳または16歳であるのに対し、これは短い。

ミャンマーには101の大学、12の研究所、9の短期大学、24の大学があり、合計146の高等教育機関が存在する。また、10の技術訓練学校、23の看護訓練学校、1つのスポーツアカデミー、20の助産師学校がある。WASCおよびカレッジボードによって認定された4つのインターナショナルスクール(ヤンゴン国際学校、ミャンマー国際学校、ヤンゴン・インターナショナル・スクール、およびインターナショナル・スクール・オブ・ミャンマー)がヤンゴンにある。ミャンマーは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで125位にランクされた。

長年の軍事政権下では、教育予算は低く抑えられ、教育の質は低下し、高等教育機関は政治活動の拠点となることを恐れてしばしば閉鎖された。教育内容も軍事政権のイデオロギーを反映したものが多く、批判的思考や多様な価値観を育む教育は抑制されてきた。

2011年の民政移管以降、教育改革の動きが見られ、教育予算の増額、カリキュラムの改訂、教員の質の向上などが試みられた。しかし、教育機会の地域間格差や都市部と農村部の格差は依然として大きく、質の高い教育へのアクセスは限られている。少数民族言語による教育の機会も不十分である。

2021年のクーデターは、教育システムに再び深刻な影響を与えた。多くの教員や学生が市民不服従運動 (CDM) に参加し、学校や大学は閉鎖されたり、軍事政権の管理下で再開されたりしている。教育現場での軍の駐留や、カリキュラムへの介入も報告されており、教育の自由と質は著しく損なわれている。民主主義教育の推進は、ミャンマーの将来にとって重要な課題であるが、現在の状況ではその実現は極めて困難である。

8.6. 保健

ミャンマーの一般的な医療状況は劣悪である。政府は国のGDPの0.5%から3%を医療費に充てており、常に世界で最も低い水準にある。医療は名目上無料であるが、実際には患者は公立の診療所や病院であっても、薬や治療費を支払わなければならない。公立病院には基本的な設備や機器の多くが不足している。2010年のミャンマーの出生10万人当たりの妊産婦死亡率は240人であった。これは2008年の219.3人、1990年の662人と比較される。5歳未満の乳児死亡率は出生1,000人当たり73人であり、5歳未満の乳児死亡率に占める新生児死亡率は47%である。国境なき医師団によると、2007年には25,000人のビルマ人エイズ患者が死亡したが、これらの死亡の多くは抗レトロウイルス療法薬と適切な治療によって大部分が予防できたはずであった。

HIV/AIDSは、ミャンマー保健省によって懸念される疾患として認識されており、性労働者や薬物静脈注射使用者の間で最も蔓延している。2005年、UNAIDSによると、ミャンマーの成人HIV有病率は推定1.3%(20万人~57万人)であり、HIV流行に対する進展の初期指標は一貫していない。しかし、ミャンマー国家エイズプログラムによると、ミャンマーの性労働者の32%、薬物静脈注射使用者の43%がHIVに感染している。

医療アクセスにおける地域間格差や都市部と農村部の格差は深刻である。特に、紛争地域や少数民族が多く住む辺境地域では、医療サービスへのアクセスが極めて困難であり、基本的な医薬品さえ不足している状況が続いている。公衆衛生の状況も劣悪で、マラリア、結核、デング熱などの感染症が依然として大きな問題である。脆弱層、特に子供、女性、高齢者、国内避難民などの保護は不十分である。

2021年のクーデター以降、医療システムは崩壊の危機に瀕している。多くの医療従事者が市民不服従運動 (CDM) に参加したため医療サービスが麻痺し、軍事政権による医療従事者への弾圧や医療施設への攻撃も報告されている。COVID-19パンデミックへの対応も著しく遅れ、多くの人命が失われた。公衆衛生システムの機能不全は、感染症の再拡大や母子保健の悪化など、深刻な結果を招いている。

8.7. 犯罪と治安

ミャンマーは2012年に10万人あたり15.2人の殺人率で、合計8,044件の殺人事件が発生した。ミャンマーの高い殺人率に影響を与える要因には、共同体間の暴力や武力紛争が含まれる。ミャンマーは世界で最も腐敗した国の一つである。2012年のトランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数では、ミャンマーは176カ国中171位にランクされた。

ミャンマーは、アフガニスタンに次ぐ世界第2位のアヘン生産国であり、世界のアヘンの約25%を生産し、黄金の三角地帯の一部を形成している。アヘン産業は植民地時代には独占事業であったが、その後、ビルマ軍の腐敗した役人や反政府勢力によって違法に運営され、主にヘロイン製造の基盤となっている。ミャンマーは世界最大のメタンフェタミン生産国であり、タイで見つかるヤーバー(覚醒剤の一種)の大部分はミャンマー、特に黄金の三角地帯やタイ、ラオス、中国と国境を接するシャン州北東部で生産されている。ビルマで生産されたヤーバーは通常、ラオスを経由してタイに密輸され、その後タイ東北部(イサーン地方)を経由して輸送される。

2021年のクーデター以降、国内の治安状況は著しく悪化している。軍事政権による市民への弾圧、民主派勢力や少数民族武装勢力との戦闘の激化により、全土で暴力事件が頻発している。都市部でも爆弾事件や暗殺事件が発生し、市民の安全は深刻に脅かされている。また、経済危機と社会不安の中で、強盗、窃盗などの一般犯罪も増加している。特に、人身売買やサイバー詐欺に関わる犯罪組織の活動が国境地域で活発化しており、多くの人々が強制労働や詐欺の被害に遭っている。これらの犯罪組織は、一部の国境警備隊や軍関係者と結託しているとの指摘もある。法の支配は崩壊し、市民の人権保障は極めて困難な状況にある。

9. 人権と国内紛争

ミャンマーは、独立以来、深刻な人権問題と長期にわたる国内紛争に苦しんできた。特に、少数民族の権利、民主主義、法の支配といった側面で、国際社会から厳しい批判を受けてきた。紛争下における人権侵害、国内避難民の発生、人道支援の困難さは、国の安定と発展を著しく妨げている。

ミャンマーの人権状況は、特に軍事政権下で劣悪であった。言論の自由、集会の自由、結社の自由は厳しく制限され、反対派の政治家、活動家、ジャーナリストは不当に逮捕・拘束され、拷問や不公正な裁判の対象となった。少数民族地域では、国軍による強制労働、強制移住、超法規的殺害、性的暴力などが広範囲に報告されてきた。

2011年の民政移管以降、一時的に人権状況の改善が見られたものの、ロヒンギャ問題の深刻化や、その他の少数民族との紛争の継続により、依然として多くの課題が残っていた。

2021年のクーデターは、ミャンマーの人権状況を壊滅的なレベルにまで後退させた。軍事政権は、平和的なデモ参加者に対して実弾を使用するなど、過剰な武力を行使し、多数の市民を殺害・負傷させた。数千人が恣意的に逮捕・拘束され、拷問や劣悪な処遇が報告されている。報道の自由は完全に失われ、インターネットへのアクセスも頻繁に遮断されている。

国内紛争は、クーデター後にさらに激化・拡大した。民主派勢力である国民統一政府 (NUG) とその軍事部門である国民防衛隊 (PDF) が、各地の少数民族武装勢力と連携し、軍事政権に対して武装闘争を展開している。これにより、戦闘は全土に広がり、民間人の犠牲者や国内避難民が急増している。国連の推計によると、クーデター以降、数十万人が新たに国内避難民となり、人道支援を必要とする人々の数は数百万人に上る。しかし、軍事政権による人道支援アクセスへの制限や妨害により、支援活動は極めて困難な状況にある。

国際社会は、ミャンマー軍事政権による人権侵害を強く非難し、制裁を科しているが、事態の改善には至っていない。紛争の長期化は、ミャンマー国民に計り知れない苦痛をもたらし、地域の安定にも深刻な脅威となっている。

9.1. ロヒンギャ問題

ロヒンギャ族は、主にミャンマー西部のラカイン州に居住するイスラム教徒の少数民族である。彼らは長年にわたり、ミャンマー政府から深刻な差別と迫害を受けてきた。

歴史的背景として、ロヒンギャ族のミャンマーへの居住の起源については様々な説があるが、ミャンマー政府は彼らをバングラデシュからの不法移民と見なし、1982年の国籍法によって事実上、市民権を剥奪した。これにより、ロヒンギャ族は無国籍状態に置かれ、移動の自由、教育、医療、就労など、基本的な権利が著しく制限されてきた。

迫害は、特に2012年以降、ラカイン州で発生した仏教徒ラカイン族との間の暴力的な衝突を契機に激化した。2016年と2017年には、ミャンマー国軍による大規模な「掃討作戦」が展開され、村々の焼き討ち、超法規的殺害、性的暴力、強制移住など、深刻な人権侵害が発生した。これにより、70万人以上のロヒンギャ族が隣国バングラデシュへ避難を余儀なくされ、世界最大級の難民キャンプが形成された。国際社会は、これらの行為を「民族浄化」あるいは「ジェノサイドの兆候」として強く非難し、国際司法裁判所 (ICJ) や国際刑事裁判所 (ICC) での責任追及の動きも進んでいる。

ミャンマー政府(民政移管期のアウンサンスーチー政権を含む)は、これらの人権侵害の責任を否定または矮小化し、国際的な調査や介入を拒否してきた。2021年のクーデター以降、軍事政権下でロヒンギャ族の人権状況はさらに悪化し、国内に残るロヒンギャ族も劣悪な環境での生活を強いられている。

ロヒンギャ族の人権回復と公正な解決に向けた課題は山積している。具体的には、市民権の回復、安全な故郷への帰還、加害者の責任追及、差別的な法律や政策の撤廃、そしてミャンマー社会における多民族共生の実現などが求められている。国際社会の継続的な関与と圧力、そしてミャンマー国内の民主勢力との連携が、この問題の解決には不可欠である。

9.2. 少年兵問題

ミャンマーでは、国軍(タッマドゥ)および一部の少数民族武装勢力による少年兵の徴集と利用が長年にわたり深刻な問題として指摘されてきた。貧困、教育機会の欠如、紛争の長期化などが、子供たちが兵士として利用される背景にある。

徴集は、誘拐、脅迫、欺瞞、あるいは家族への圧力など、様々な非人道的な手段で行われることが多い。少年兵は、戦闘への直接参加だけでなく、伝令、ポーター(荷物運び)、スパイ活動、さらには性的搾取の対象となることもある。彼らは適切な訓練や装備を与えられず、心身ともに深刻なトラウマを負うことが多い。

国際社会からの強い批判を受け、ミャンマー政府(民政移管期)は2012年に国連と少年兵の徴集防止と解放に関する共同行動計画に署名し、一部の少年兵が解放された。しかし、その実施は不十分であり、依然として多くの少年兵が存在すると報告されていた。

2021年のクーデター以降、国内紛争の激化に伴い、少年兵の徴集リスクは再び高まっている。軍事政権だけでなく、抵抗勢力側でも未成年者が戦闘に参加しているとの報告もある。

少年兵の解放と社会復帰には、専門的な心理 sociais支援、教育や職業訓練の機会提供、そして彼らが安全に暮らせるコミュニティの再建が必要である。しかし、紛争が続く現状では、これらの取り組みは極めて困難な状況にある。少年兵問題の根本的な解決には、紛争の終結、法の支配の確立、そして子供たちの権利を保護するための包括的な社会システムの構築が不可欠である。

9.3. 強制労働と人身売買

ミャンマーでは、長年にわたり強制労働と人身売買が深刻な人権問題として国際社会から指摘されてきた。これらの問題は、特に紛争地域や貧困地域、そして脆弱な立場にある人々(女性、子供、少数民族など)に影響を与えている。

- 強制労働: かつては国軍や地方当局によるインフラ建設プロジェクト(道路、ダム、軍事施設など)やポーター(軍の物資運搬)としての強制的な徴用が広範囲に行われていた。国際労働機関 (ILO) や国際人権団体からの強い圧力により、民政移管期には一定の改善が見られたものの、完全な根絶には至っていなかった。2021年のクーデター以降、軍事政権による市民への強制的な奉仕の要求が再び増加しているとの報告もある。

- 人身売買: ミャンマーは、国内外の人身売買の発生国、経由国、目的地国となっている。主な形態としては、性的搾取のための人身売買(特に女性や子供)、強制労働のための人身売買(漁業、農業、建設業、家事労働など)、そして強制結婚のための人身売買(特に中国への「花嫁」として)が挙げられる。貧困、教育機会の欠如、紛争による避難、国境管理の甘さなどが人身売買を助長する要因となっている。クーデター以降の経済危機と社会不安は、人々をさらに脆弱な状況に追い込み、人身売買のリスクを高めている。特に、国境地域では武装勢力や犯罪組織が関与する大規模なサイバー詐欺団地が問題化し、そこでは人身売買された人々が強制的に詐欺活動に従事させられている実態が報告されている。

被害者の権利保護(シェルター、医療・心理的ケア、法的支援など)や、加害者の訴追、そして予防策(啓発活動、経済的支援、国境管理の強化など)は、いずれも不十分な状況が続いている。クーデター以降、法の支配が崩壊し、人権侵害が横行する中で、これらの問題への取り組みはさらに困難になっている。

9.4. その他の人権問題

ミャンマーでは、ロヒンギャ問題、少年兵問題、強制労働・人身売買以外にも、広範な人権侵害が長年にわたり続いており、2021年のクーデター以降、その状況は著しく悪化している。

- 言論、集会、結社の自由の制限: 軍事政権下では、政府に批判的な意見表明は厳しく弾圧されてきた。ジャーナリスト、活動家、弁護士、一般市民が、平和的な意見表明や抗議活動を理由に、恣意的に逮捕・訴追され、不当な長期刑を科されるケースが後を絶たない。クーデター以降は、インターネットの遮断やソーシャルメディアへのアクセスの制限も頻繁に行われ、情報の自由な流通が妨げられている。独立系メディアは活動を禁止されたり、国外退去を余儀なくされたりしている。

- 信教の自由の侵害: 憲法では信教の自由が保障されているものの、実際には、特にイスラム教徒やキリスト教徒などの宗教的マイノリティに対する差別や迫害が存在する。ロヒンギャ族への弾圧はその最たる例であるが、他の少数民族キリスト教徒コミュニティなども、宗教施設の建設制限、宗教活動への干渉、改宗の強要などの被害を受けている。仏教ナショナリズムの高まりが、これらの問題を助長している側面もある。

- 拷問および非人道的な処遇: 拘束された政治犯や民主化活動家、少数民族に対する拷問や虐待が、治安部隊や軍によって行われているとの報告が多数ある。劣悪な拘禁環境も深刻な問題である。

- 土地収奪と強制立ち退き: 開発プロジェクト(鉱山、ダム、経済特区など)や軍事目的のために、住民が十分な補償なしに土地を奪われ、強制的に立ち退かされる事例が頻発している。これは特に少数民族地域で深刻であり、生活基盤の喪失や紛争の要因となっている。

- 法の支配の欠如と司法の独立性の侵害: 司法制度は軍や行政府の影響を強く受けており、公正な裁判を受ける権利は保障されていない。クーデター以降は、軍事法廷が多用され、略式裁判で死刑判決が下されるなど、司法プロセスが完全に形骸化している。

これらの人権問題の改善に向け、国内外の人権団体や国際社会は、軍事政権に対する圧力や支援活動を続けているが、根本的な解決には、ミャンマーにおける真の民主化、法の支配の確立、そして全ての民族と宗教的マイノリティの権利が尊重される社会の実現が不可欠である。

10. 文化

ミャンマーには多様な土着文化が存在し、主流文化は主に仏教とビルマ族の文化である。ビルマ文化は近隣諸国の文化、特に言語、料理、音楽、舞踊、演劇において影響を受けてきた。芸術、特に文学は、歴史的に地元の上座部仏教の形態に影響されてきた。ミャンマーの国民的叙事詩と考えられている『ヤーマザットー』は、インドの『ラーマーヤナ』を翻案したものであり、タイ、モン、インド版の演劇に大きな影響を受けている。仏教はナット (精霊) 信仰と共に信仰されており、これには37のナットのパンテオンから一つを鎮めるための精巧な儀式が含まれる。

伝統的な村では、僧院が文化生活の中心である。僧侶は俗人によって崇敬され、支えられている。シンビューと呼ばれる得度式は、少年が短期間僧院に入る最も重要な通過儀礼である。仏教徒の家庭のすべての男児は、20歳までに沙弥(仏教の初心者)となり、20歳以降に僧侶となることが奨励されている。女子は同時期に耳を穿つ儀式(နားသビルマ語)を行う。ビルマ文化は、年間を通じて地元の祭りが開催される村々で最も顕著であり、最も重要なのはパゴダ祭りである。多くの村には守護神のナットがおり、迷信やタブーは一般的である。

イギリスの植民地支配は、ミャンマーに西洋文化の要素を導入した。ミャンマーの教育制度はイギリスのそれをモデルにしている。植民地時代の建築様式の影響は、ヤンゴンなどの主要都市で最も顕著である。多くの少数民族、特に南東部のカレン族や北部・北東部に住むカチン族やチン族はキリスト教を信仰している。『ワールド・ファクトブック』によると、ビルマ族の人口は68%で、少数民族は32%である。対照的に、亡命指導者や組織は、この国は40%が少数民族であると主張している。

10.1. 伝統芸術

ミャンマーの伝統芸術は、国の豊かな文化遺産を反映しており、多様な形態を持つ。

- 音楽: 伝統音楽は、「サインワイン」と呼ばれる打楽器を中心とした合奏が特徴的である。銅鑼、太鼓、木琴、そして「サウン・ガウ」として知られる美しい竪琴などが用いられる。音楽は、宗教儀式、宮廷行事、祭り、演劇など、様々な場面で重要な役割を果たす。

- 舞踊: ミャンマーの舞踊は、優雅で洗練された動きを特徴とする。古典舞踊には、宮廷舞踊や、仏教説話や歴史物語を題材としたものが多く、精巧な衣装と化粧が用いられる。また、各少数民族も独自の伝統舞踊を有しており、文化の多様性を示している。

- 演劇: 「ザットプエ」と呼ばれる伝統演劇は、歌、踊り、芝居が融合した総合芸術である。物語は、仏教説話、歴史上の出来事、民話などを題材とし、しばしば風刺や教訓を含む。屋外の仮設舞台で夜通し上演されることもあり、庶民の娯楽として親しまれてきた。

- 工芸: ミャンマーの工芸品は、その精巧な技術と美しいデザインで知られる。

- 漆器: 特にバガンの漆器は有名で、竹や木を素地とし、漆を何度も塗り重ねて文様を施す。盆、椀、箱など様々な製品がある。

- 木彫: チーク材などを用いた木彫も盛んで、寺院の装飾や仏像、家具などに精巧な彫刻が施される。

- 金銀細工: 繊細な金銀細工は、装身具や宗教的な器物に見られる。

- 織物: 各民族が独自の伝統的な織物技術を持ち、特に「ロンジー」と呼ばれる巻きスカートの生地は、地域や民族によって様々な模様や色彩がある。絹織物や木綿織物が中心である。

- 操り人形(ヨーテプエ): 精巧に作られた操り人形劇も伝統芸能の一つで、物語を語る上で重要な役割を果たす。

これらの伝統芸術は、ミャンマーの人々の精神性や美意識を反映し、今日まで受け継がれている。しかし、近代化やグローバル化の波の中で、伝統技術の継承者の減少や、市場の変化といった課題にも直面している。

10.2. 食文化

ミャンマー料理(ビルマ料理)は、魚醤(ンガンピャーイェー)、ンガピ(発酵した魚介類のペースト)、干しエビなどの魚介製品を多用することを特徴とする。モヒンガーは伝統的な朝食であり、ミャンマーの国民食である。沿岸都市では海産物が一般的な食材であるが、マンダレーのような内陸都市では肉や鶏肉がより一般的に使用される。淡水魚やエビは内陸部の料理に主要なタンパク源として取り入れられており、生、塩漬け(丸ごとまたは切り身)、塩漬け乾燥、塩辛ペースト、または発酵させて酸味をつけ圧縮するなど、様々な方法で利用される。ビルマ料理には、米、小麦や米の麺、春雨やビーフンといったデンプン類から、ジャガイモ、ショウガ、トマト、コブミカン、ササゲ、そしてラペッ(発酵させた茶葉)まで、一つの主要な食材を中心とした様々なサラダ(アトウッ)も含まれる。

インド、中国、タイなどの周辺国の影響を受けつつ、独自の発展を遂げてきた。米を主食とし、カレー風味のおかずやスープ、野菜などと共に食べるのが一般的である。味付けには、唐辛子、ニンニク、ショウガ、タマネギ、レモングラスなどがよく用いられ、酸味、辛味、塩味、甘味のバランスが重視される。

代表的な料理には以下のようなものがある。

- モヒンガー (မုန့်ဟင်းခါးビルマ語): ナマズなどの魚で出汁を取ったスープに米麺を入れたもので、ミャンマーの国民食とも言われる。

- オンノ・カウスェー (အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲビルマ語): ココナッツミルクベースのチキンカレースープに小麦麺を入れたもの。

- ラペソー (လက်ဖက်သုပ်ビルマ語): 発酵させた茶葉と豆類、ニンニク、唐辛子などを和えたサラダ。独特の風味がある。

- シャンカウスェー (ရှမ်းခေါက်ဆွဲビルマ語): シャン族風の汁なし麺または汁麺。鶏肉や豚肉、トマトなどが入る。

- タミンジョー (ထမင်းကြော်ビルマ語): ビルマ風チャーハン。

- ヒン (ဟင်းビルマ語): カレーのこと。鶏肉、豚肉、魚、野菜など様々な具材が使われる。インドカレーほどスパイスは強くなく、油を多く使うのが特徴。

デザートには、米粉やタピオカ、ココナッツミルク、パームシュガーなどを使った伝統的な菓子(モウン)がある。食文化は地域や民族によって多様であり、それぞれの特色ある料理が存在する。

10.3. スポーツ

ミャンマーの伝統的なスポーツには、格闘技であるラウェイ、バンドー、バンシェイ、ポンジーサインや、チンロン(籐製のボールを使い、足や頭で地面に落とさないように蹴り続ける競技)がある。これらの伝統スポーツは、ミャンマーの文化や歴史と深く結びついており、祭りや地域の行事などで親しまれている。ラウェイは特に過酷な格闘技として知られ、グローブを着用せず、頭突きも有効とされる。

現代スポーツでは、サッカーが最も人気があり、国内の村々でも広くプレーされている。ミャンマー代表チームはミャンマーサッカー連盟によって運営されており、国際大会にも参加している。ミャンマー・ナショナルリーグは国内のプロサッカーリーグである。

ミャンマーは東南アジア競技大会(シーゲームズ)の開催経験もあり、1961年(当時は東南アジア半島競技大会)、1969年、そして2013年にネピドー、ヤンゴン、マンダレー、ングウェサウン・ビーチで開催された。その他、バドミントン、バレーボール、陸上競技なども人気がある。

しかし、長年の国際的な孤立や経済的な困難により、スポーツ選手の育成環境や国内のスポーツインフラの整備は十分とは言えず、国際的な競技レベルの向上には課題も多い。

10.4. メディアと映画

ミャンマーのメディアと映画産業は、国の政治状況と密接に関連し、特に表現の自由と検閲の問題に長年直面してきた。

- メディア(報道機関・放送):

長年にわたる軍事政権下では、新聞、ラジオ、テレビといった主要メディアは厳しく統制され、政府のプロパガンダの道具として利用されてきた。報道内容は厳しく検閲され、政府に批判的な情報は一切許されなかった。

2011年の民政移管以降、メディア改革が進み、報道の自由が拡大した。民間新聞の発行が許可され、インターネットメディアも登場し、多様な情報にアクセスできるようになった。しかし、依然として政府による圧力や、ジャーナリストに対する法的・物理的な脅威は存在し、自己検閲も広く行われていた。

2021年のクーデター以降、メディア環境は再び暗黒時代に逆戻りした。軍事政権は多くの独立系メディアのライセンスを取り消し、事務所を閉鎖させ、ジャーナリストを多数逮捕・拘束した。インターネットは頻繁に遮断され、ソーシャルメディアへのアクセスも制限されている。現在、国内で活動できるメディアは軍事政権の統制下にあり、市民は海外からの情報や地下メディアに頼らざるを得ない状況である。表現の自由は著しく侵害されている。

- 映画:

ミャンマー映画産業の始まりは、1910年代のビルマ独立運動家トゥン・シェインの葬儀を記録したドキュメンタリーであった。初のビルマ無声映画『ミッタ・ネ・トゥヤ(愛と酒)』は1920年に公開され、技術的な未熟さにもかかわらず大成功を収めた。1920年代から1930年代にかけて、多くのビルマ人所有の映画会社が設立され、多くの映画が製作された。初のビルマトーキー映画は1932年にインドのボンベイで製作された『ングウェ・ペイ・ロ・マ・ヤ(金では買えない)』である。第二次世界大戦後、ビルマ映画は政治的なテーマを引き続き扱った。冷戦初期に製作された映画の多くは、強いプロパガンダ要素を含んでいた。

1988年の政治変動以降、映画産業はますます政府の管理下に置かれた。政治活動に関与した映画スターは映画出演を禁止された。政府は検閲に関する厳格な規則を定め、誰が映画を製作するか、誰がアカデミー賞を受賞するかを大きく決定した。

長年にわたり、映画産業は低予算のビデオ映画の製作に移行してきた。現在製作されている映画のほとんどはコメディ映画である。2008年には、アカデミー賞に値すると考えられる映画はわずか12本しか製作されなかったが、少なくとも800本のVCDが製作された。2009年には、ビルマのビデオジャーナリストに関するドキュメンタリー『ビルマVJ 消された革命』が公開され、2010年のアカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞にノミネートされた。アウンサンスーチーの半生を描いた映画『The Lady アウンサンスーチー ひき裂かれた愛』は、2011年の第36回トロント国際映画祭でワールドプレミア上映された。

クーデター以降、映画製作は著しく停滞し、多くの映画人が市民不服従運動に参加したり、国外へ避難したりしている。表現の自由が極度に制限される中で、ミャンマー映画産業の将来は不透明である。

10.5. 建築

ミャンマーの建築は、その長い歴史と多様な文化を反映し、特に仏教の影響を強く受けた独自の様式を発展させてきた。また、植民地時代には西洋建築の要素も取り入れられた。

- 伝統建築(パゴダ、僧院など):

ミャンマー建築の最も象徴的なものは、数多くのパゴダ(仏塔)である。これらは、仏舎利や聖遺物を祀るために建てられ、煉瓦や石で造られ、しばしば金箔で覆われている。代表的なパゴダには、ヤンゴンのシュエダゴン・パゴダ、バガンのアーナンダ寺院やシュエズィーゴン・パゴダなどがある。パゴダの形状は、釣鐘型や円錐形など様々で、周囲には多くの小塔や祠堂が配置される。

僧院(チャウン)も重要な伝統建築であり、僧侶の居住や修行の場となる。多くは木造で、精巧な木彫りが施されている。マンダレーのシュウェナンドー僧院は、その美しい木彫で知られる。

- 宮殿建築:

かつての王都には壮麗な宮殿が建てられたが、多くは戦乱や火災で失われた。マンダレーの旧王宮は、一部が復元されている。

- 植民地時代の建築:

イギリス植民地時代(19世紀後半~20世紀半ば)には、ヤンゴンを中心に西洋様式の建築物が多数建設された。これらには、政府庁舎、裁判所、銀行、商業ビル、住宅などがあり、ヴィクトリア朝様式やエドワード朝様式、アール・デコ様式などが見られる。ヤンゴン市庁舎や高等裁判所などが代表例である。これらの建物は、ミャンマーの近代化の歴史を物語る貴重な遺産となっているが、保存状態が懸念されるものも多い。

- 住居建築:

伝統的な住居は、高床式の木造家屋が一般的で、気候風土に適した構造となっている。都市部では、レンガ造りやコンクリート造の建物も増えている。

ミャンマーの建築は、宗教的信仰心、自然環境、そして歴史的背景が融合した独特の美しさを持っている。

10.6. 祝祭日と年中行事

ミャンマーの祝祭日と年中行事は、主に仏教に関連するものと、伝統的な農耕暦や民族独自の習慣に基づくものがある。これらは国民の生活に深く根ざしており、コミュニティの絆を強める重要な役割を果たしている。

- ティンジャン(水祭り): ミャンマーの新年を祝う祭りで、通常4月中旬に4~5日間行われる。ソンクラーン(タイ)やピーマイラーオ(ラオス)など、東南アジアの他の水かけ祭りと同様に、互いに水をかけ合って古い年の汚れを洗い流し、新しい年を迎える。街中が水遊びの場となり、歌や踊りで賑わう。仏教徒は、この期間に寺院を訪れて功徳を積んだり、年長者を敬ったりする。

- カソン満月祭: 伝統暦2番目の月カソンの満月の日(通常5月)に行われる。釈迦の生誕、悟り、入滅を記念する祭りで、人々は寺院の菩提樹に水を注いで祝う。

- ワゾ満月祭(入安居): 伝統暦4番目の月ワゾの満月の日(通常7月)から、仏教の雨安居(僧侶が寺に籠もって修行する3ヶ月間)が始まる。この日、人々は僧侶に僧衣などを寄進する。

- タディンジュの満月祭(出安居): 伝統暦7番目の月タディンジュの満月の日(通常10月)に、3ヶ月間の雨安居が終わることを祝う。家々やパゴダに灯明を灯し、美しい光景が広がる。年長者や両親、教師などに敬意を表す習慣もある。

- ダザウンダイン祭: 伝統暦8番目の月ダザウンモンの満月の日(通常11月)を中心に行われる光の祭り。タディンジュと同様に灯明が灯されるほか、タウンジーなどでは大規模な熱気球祭りが開催されることで知られる。この時期には、僧侶に僧衣を寄進するカテインと呼ばれる行事も行われる。

- 国民の日: 1920年のビルマ初の学生ストライキを記念する祝日(通常11月か12月)。

- 独立記念日: 1月4日。1948年のイギリスからの独立を記念する。

- 連邦の日: 2月12日。1947年のパンロン会議で、ビルマ族と少数民族が協力して独立を目指すことを合意した日を記念する。

- 国軍記念日: 3月27日。1945年のビルマ国軍による対日蜂起を記念する。

その他、各少数民族独自の祭りや、イスラム教徒やヒンドゥー教徒の祝祭日などもそれぞれのコミュニティで祝われている。これらの祝祭日は、ミャンマーの文化的多様性と豊かな伝統を反映している。