1. 初期生活と背景

ダヴィド・ベン=グリオンは幼少期に熱心なシオニズムと社会主義思想に影響を受け、その後の政治活動の基盤を築いた。

1.1. 幼少期と教育

ダヴィド・ベン=グリオンはダヴィド・グリューン(David Grünポーランド語)として1886年10月16日、当時ロシア帝国領だったポーランドのプロニスクで生まれた。彼の父アヴィグドール・グリューンは秘密顧問であり、依頼人を往々にして腐敗した帝政の法制度の中で導いていた。1896年にテオドール・ヘルツルの『ユダヤ人国家論』が出版された後、アヴィグドールは「ベニ・ツィオン」(シオンの子供たち)というシオニスト団体を共同設立し、1900年には200人の会員を擁していた。

ダヴィドは3人兄弟の末弟で、姉と妹がいた。彼の母シャインデル(ブライトマン)は1897年に11度目の妊娠で死産後の敗血症で亡くなった。2年後に父は再婚した。2003年にポーランドで発見されたベン=グリオンの出生証明書によると、彼には出生直後に亡くなった双子の兄弟がいたことが示されている。5歳から13歳までの間に、ベン=グリオンは5つの異なるヘデルに通い、義務的なロシア語の授業も受けた。ヘデルのうち2つは「現代的」で、イディッシュ語ではなくヘブライ語で教えられていた。父はベン=グリオンをプロニスクのベート・ミドラシュに入学させる余裕がなかったため、彼の正式な教育はバル・ミツワーで終わった。

14歳の時、彼は友人2人と共に若者向けのクラブ「エズラ」を設立し、ヘブライ語学習と聖地パレスチナへの移住を奨励した。このグループは地元の若者向けのヘブライ語教室を運営し、1903年にはキシニョフ・ポグロムの犠牲者のために資金を集めた。ある伝記作家によれば、エズラは1年以内に150人の会員を擁するようになったという。別の情報源は、このグループの会員数は「数十人」を超えることはなかったと推定している。

ベン=グリオンは自叙伝の中で故郷プロニスクについて言及し、ユダヤ人の多くにとって反ユダヤ主義はシオニズムへの献身とはほとんど関係がなかったと述べた。彼自身は反ユダヤ主義の迫害に苦しんだことはなく、プロニスクにはそれがほとんどなかったという。それでも、プロニスクはポーランドの同規模のどの町よりも高い割合でユダヤ人をエールツ・イスラエル(イスラエルの地)へ送り出した。彼らは逃亡という消極的な理由ではなく、故郷を再建するという積極的な目的で移住したと語っている。プロニスクでの生活は概ね平穏で、ロシア人、ユダヤ人、ポーランド人の3つの主要なコミュニティが存在した。ユダヤ人とポーランド人の数はそれぞれ約5,000人でほぼ同じだったが、ユダヤ人は中心部に密集した集団を形成していたのに対し、ポーランド人はより分散して生活していたため、ユダヤ人の少年団がポーランド人の少年団に出会うと、後者が単一の郊外の出身であり、戦闘能力が劣ることがほとんどだった。むしろポーランド人がユダヤ人を恐れていたが、概ね関係は友好的であったと述べている。

1.2. 初期政治活動

1904年、ベン=グリオンはワルシャワに移り、ヒポリット・ヴァーヴェルベルクが設立したワルシャワ機械技術学校への入学を希望した。しかし、入学資格が不足していたため、ワルシャワのヘデルでヘブライ語教師として働き始めた。レフ・トルストイに影響を受け、彼は菜食主義者となっていた。

彼はシオニスト政治に関与し、1905年10月には秘密の社会民主主義ユダヤ労働者党「ポアレイ・ツィオン」に参加した。その2か月後には、プロニスク代表として地方会議に出席した。ワルシャワ滞在中、1905年ロシア革命が勃発し、彼はその後の弾圧の最中に市内にいた。彼は2度逮捕され、2度目は2週間拘束されたが、父親の助けで釈放された。1905年12月には、プロニスクにポアレイ・ツィオンの専従活動家として戻った。そこで彼は、拠点設立を試みていた反シオニストのユダヤ人労働者総同盟(ブンド)に対抗する活動を行った。また、縫製労働者の労働条件改善のためのストライキを組織した。彼は裕福なユダヤ人から銃を突きつけて金銭を強要し、ユダヤ人労働者のための資金を調達するなど、威嚇戦術を用いることで知られていた。

2. パレスチナ移住と初期シオニスト活動

1906年の秋、ベン=グリオンはポーランドを離れ、パレスチナへ向かった。彼は恋人のラケル・ネルキンとその母親、そして「エズラ」の同志シュロモ・ツェマフと共に旅をした。彼の航海費用は父親が負担した。

1906年9月7日、ヤッファに到着するとすぐに、ベン=グリオンは14人のグループと共にペタク・ティクヴァへ徒歩で向かった。そこは13あるユダヤ人農業入植地の中で最大で、80世帯、約1,500人の人口を擁し、そのうち約200人はベン=グリオンのような第2次アリーヤの開拓者たちだった。彼は日雇い労働者として働き、毎朝監督に選ばれることを期待して待っていた。ユダヤ人労働者は、より熟練し、安価で働くことを厭わない地元のアラブ人住民と競争することが困難であることに気づいた。ベン=グリオンは、雇用されているアラブ人の数に衝撃を受けた。11月にはマラリアにかかり、医師からヨーロッパに戻るよう助言された。1907年の夏にペタク・ティクヴァを去るまでに、彼は月に平均10日しか働けず、しばしば食料を買うお金もない状態であった。彼は父親や友人たちにヘブライ語で長い手紙を送ったが、生活がどれほど困難であるかはめったに明かさなかった。プロニスクから来た他の人々は、結核、コレラ、そして飢餓で人々が亡くなっていることを書き送っていた。

ヤッファに上陸したベン=グリオンは、2年前に到着し約25人のポアレイ・ツィオンの支持者グループを立ち上げていたイスラエル・ショハトに注目された。ショハトは新参者を勧誘する目的で到着者たちを視察していた。ペタク・ティクヴァに到着して1か月後、ショハトはベン=グリオンをヤッファで開かれる「エールツ・イスラエルにおけるユダヤ社会民主労働者党」の設立会議に招待した。1906年10月4日から6日にかけて開催されたこの会議には約60人が出席した。ショハトは選挙を操作し、ベン=グリオンを5人からなる中央委員会と10人からなるマニフェスト委員会に選出させ、さらにベン=グリオンが議長を務めるよう手配した。ベン=グリオンはヘブライ語で会合を進行し、彼の演説のロシア語やイディッシュ語への翻訳を禁じた。会議は分裂しており、大きな派閥(「ロストフ派」)は単一のアラブ系ユダヤ人プロレタリアートの創設を望んでいたが、ショハトとベン=グリオンはこれに反対した。会議はマニフェスト委員会に新党の目的を決定する任務を委任した。委員会は「ラムレ綱領」を作成し、これは翌1907年1月にヤッファで開かれた15人の小規模な第2回会議で承認された。この綱領は「この国におけるユダヤ人民の政治的独立」を謳っていた。すべての活動はヘブライ語で行われるべきで、ユダヤ人とアラブ人の経済は分離されるべきであり、ユダヤ人の労働組合が設立されるべきであるとされた。中央委員会の3人のメンバーが辞任し、ベン=グリオンとショハトは、ショハトが働いていたヤッファまたはベン・シェメンで毎週会合を続けた。ベン=グリオンは、ヤッファに移り、時折ヘブライ語のレッスンをするようになるまで、ペタク・ティクヴァから歩いて会合に通った。彼の政治活動は、一部の仕立屋、大工、靴職人の間で3つの小規模な労働組合を設立する結果となり、75人の会員を擁する「ヤッファ専門労働組合連合」を設立した。彼とショハトはまた、6人の労働者が解雇されたリション・レツィヨンのワイナリーでのストライキの解決策も仲介した。3か月後、ベン=グリオンがショハトやロストフ派ほど過激ではなかったこともあり、2人からなる中央委員会は解散した。ベン=グリオンはペタク・ティクヴァに戻った。

この時期、ベン=グリオンはニューヨークのイディッシュ語新聞「イディッシュ・ケムファー」(ユダヤ人戦士)に手紙を送った。これは資金援助を求めるもので、ベン=グリオンが書いたものが初めて出版されたものとなった。

イツハク・ベンツビの1907年4月の到着は、地元のポアレイ・ツィオンを活性化させた。5月に開かれた会議には80人の支持者が出席し、ベンツビが2人からなる中央委員会に選出され、ベン=グリオンの政策はすべて覆された。すなわち、ヘブライ語ではなくイディッシュ語が使用言語とされ、将来は統合されたユダヤ人とアラブ人のプロレタリアートにあるとされた。さらに、ベンツビとショハトが世界シオニスト会議の代表に選出されたことで失望が生じた。ベン=グリオンは5人の候補者中、最下位だった。彼は、ベンツビ帰国後の次の集まりで、ショハトの指導の下、秘密の準軍事組織「バール・ギオラ」が設立されたことを知らなかった。ポアレイ・ツィオンの活動から距離を置いたベン=グリオンは、カファル・サバで日雇い労働者として働いた後、2か月間リション・レツィヨンに移った。彼は父親を呼び寄せて農家になってもらうための詳細な計画を立てた。

1907年10月、シュロモ・ツェマフの提案で、ベン=グリオンはセジェラに移った。セジェラには1880年代に農業訓練農場が設立されており、それ以来、家族経営の農場(モシャバ)がいくつか設立され、約200人のユダヤ人コミュニティを形成していた。ここは北東ガリラヤの丘陵地帯にある最も辺鄙な入植地の一つだった。2人の若者がそこまで歩くのに3日かかった。偶然にも同時期、バール・ギオラは現在約20人のメンバーを擁し、「集団」と名乗っていたが、依然としてショハトの指導の下で訓練農場の運営を引き継いだ。ベン=グリオンは農場で職を見つけたが、「集団」から排除された後、モシャバの家族の一人の労働者となった。「集団」の最初の行動の一つは、農場のチェルケス人夜警の解雇を組織することだった。その結果、数か月間、毎晩農場に銃声が響いた。銃が持ち込まれ、労働者たちは武装した。ベン=グリオンは夜間に農場をパトロールする番を務めた。

1908年秋、ベン=グリオンは徴兵されるためにプロニスクに戻り、父親が多額の罰金に直面するのを避けた。彼はすぐに脱走し、偽造書類を持ってドイツ経由でセジェラに戻った。

1909年4月12日、カファル・カンナの村人が強盗未遂で撃たれて死亡した後、地元アラブ人との衝突でセジェラから2人のユダヤ人が殺害された。ベン=グリオンのこの事件における役割に関する証言はほとんど確認されていない。

その年の夏後半、ベン=グリオンはジフロン・ヤアコブに移った。翌春、ベンツビからエルサレムに設立されるポアレイ・ツィオンの新しいヘブライ語定期刊行物『ハアハドゥト』(統一)のスタッフに加わるよう招待された。彼らは彼のヘブライ語の流暢さを翻訳と校正のために必要としていた。これが彼の農場労働者としてのキャリアの終わりだった。最初の3号は月刊で、初版1,000部発行された。その後、週刊となり、発行部数は450部になった。彼は最初の1年間で15本の記事を寄稿し、様々なペンネームを使用した後、最終的にベン=グリオンに落ち着いた。セカンド・アリーヤ期間中に留まった人々にとって、ヘブライ語名の採用は一般的だった。彼は歴史上のヨセフ・ベン・グリオンにちなんでベン=グリオンを選んだ。

1911年春、第二次アリーヤの崩壊に直面し、ポアレイ・ツィオンの指導部は将来は「オスマン化」にあると決定した。ベンツビ、マニヤ・ショハト、イスラエル・ショハトはイスタンブールへの移住を発表した。ベンツビとショハトは法律を学ぶ予定で、ベン=グリオンも彼らに加わることになっていたが、まずトルコ語を学ぶ必要があった。彼は当時、この地域で最も先進的なユダヤ人コミュニティであったサロニカで8か月を過ごした。留学中、彼は地元のセファルディムの偏見のため、自分がアシュケナジムであることを隠さなければならなかった。ベンツビは偽造の高校卒業証明書を入手し、ベン=グリオンは彼と共にイスタンブール大学(ダル・アル=フヌン)に入学することができた。ベン=グリオンは完全に父親からの資金援助に依存していたが、ベンツビは教師として職を見つけた。ベン=グリオンは体調不良に苦しみ、病院で過ごす時間もあった。

3. オスマン帝国およびアメリカ合衆国での活動

第一次世界大戦が勃発した際、ベン=グリオンはイスタンブールから帰国の途上、船上にいた。彼は1914年12月に国外追放された数千人の外国人の中に含まれていなかった。エルサレムを拠点とし、彼とベンツビはオスマン帝国軍を支援するために40人のユダヤ人をユダヤ人民兵組織に募った。親オスマン派の表明にもかかわらず、彼は1915年3月にエジプトへ国外追放された。そこから彼はアメリカ合衆国へ渡り、5月に到着した。続く4ヶ月間、ベン=グリオンとベンツビはポアレイ・ツィオンのグループを訪れるため35都市を巡る講演旅行に乗り出し、オスマン帝国側で戦うために1万人規模の開拓者部隊ヘハルツを募ろうとした。

この旅行は期待外れだった。聴衆は少なく、ポアレイ・ツィオンの会員は3,000人未満で、ほとんどがニューヨーク地域に集中していた。ベン=グリオンはジフテリアで2週間入院し、わずか5回しか講演せず、反応も芳しくなかった。ベンツビはニューヨークでのイベントを含め14のグループで講演し、ヘハルツのために44人の志願者を募ることに成功したが、ベン=グリオンは19人しか募れなかった。ベン=グリオンは12月に2度目の講演旅行に乗り出し、主に小規模な町で19回の会合で講演し、ミネアポリスやガルベストンでより大規模なイベントも行った。

ポアレイ・ツィオンのパレスチナでの活動への認識不足から、ユダヤ人の殉教者への追悼文を集めた『イズコル』をイディッシュ語で再出版することが決定された。ヘブライ語の原版は1911年にヤッファで出版されており、ベン=グリオンのペタク・ティクヴァとセジェラでの経験の記述も含まれていた。初版は1916年2月に発行され、すぐに成功を収め、3,500部すべてが完売した。8月には16,000部の第2版が出版された。マルティン・ブーバーは1918年のドイツ語版に序文を書いた。続編はポアレイ・ツィオンの指導者たちの作品選集として構想されたが、実際にはベン=グリオンが編集長を務め、序文と本文の3分の2を執筆した。彼はポアレイ・ツィオンの活動をすべて中断し、その後の18ヶ月間のほとんどをニューヨーク公共図書館で過ごした。当初共同編集者として指定されていたベンツビは、ユダヤ史のセクションに寄稿し、その中で、現在この地域に住んでいるフェラヒンがバル・コクバの乱以前のユダヤ人の子孫であるという理論を提唱した。『エールツ・イスラエル - 過去と現在』は1918年4月に出版された。価格は2ドルで500ページあり、『イズコル』の2倍以上の長さだった。これはすぐに成功を収め、4ヶ月で7,000部を売り上げ、第2版と第3版も印刷された。総売上部数25,000部で、ポアレイ・ツィオンに2.00 万 USDの利益をもたらした。これにより、ベン=グリオンはアメリカで最も著名なポアレイ・ツィオンの指導者となった。

1918年5月、ベン=グリオンは新設されたイギリス陸軍のユダヤ人部隊に参加し、ノバスコシア州ウィンザーのフォート・エドワードで訓練を受けた。彼はユダヤ人部隊を構成する4つの部隊のうちの一つである第38大隊、ロイヤル・フュージリアーズ連隊に志願した。彼の部隊はパレスチナ戦役の一環としてオスマン帝国軍と戦ったが、彼はカイロの病院で赤痢のため入院していた。1918年、エジプト砂漠で捕虜を警備した後、彼の部隊はサラファンド・アル=アマルに転属された。1918年12月13日、彼は伍長から二等兵に降格され、3日分の給与を罰金として徴収され、大隊の最低位の中隊に転属された。これは、彼がヤッファの友人を訪ねるために5日間無断欠勤したためである。彼は1919年初頭に除隊した。

ベン=グリオンがアリーヤを行った際の同行者の一人にラケル・ネルキンがいた。彼女の義父レブ・シムハ・アイザックはプロニスクの主要なシオニストであり、二人は3年前に彼の会合で出会っていた。ヤッファに到着後も彼らの関係は続くと思われたが、彼女がペタク・ティクヴァの柑橘園での初日の労働(施肥)で解雇された後、彼は彼女を避けるようになった。

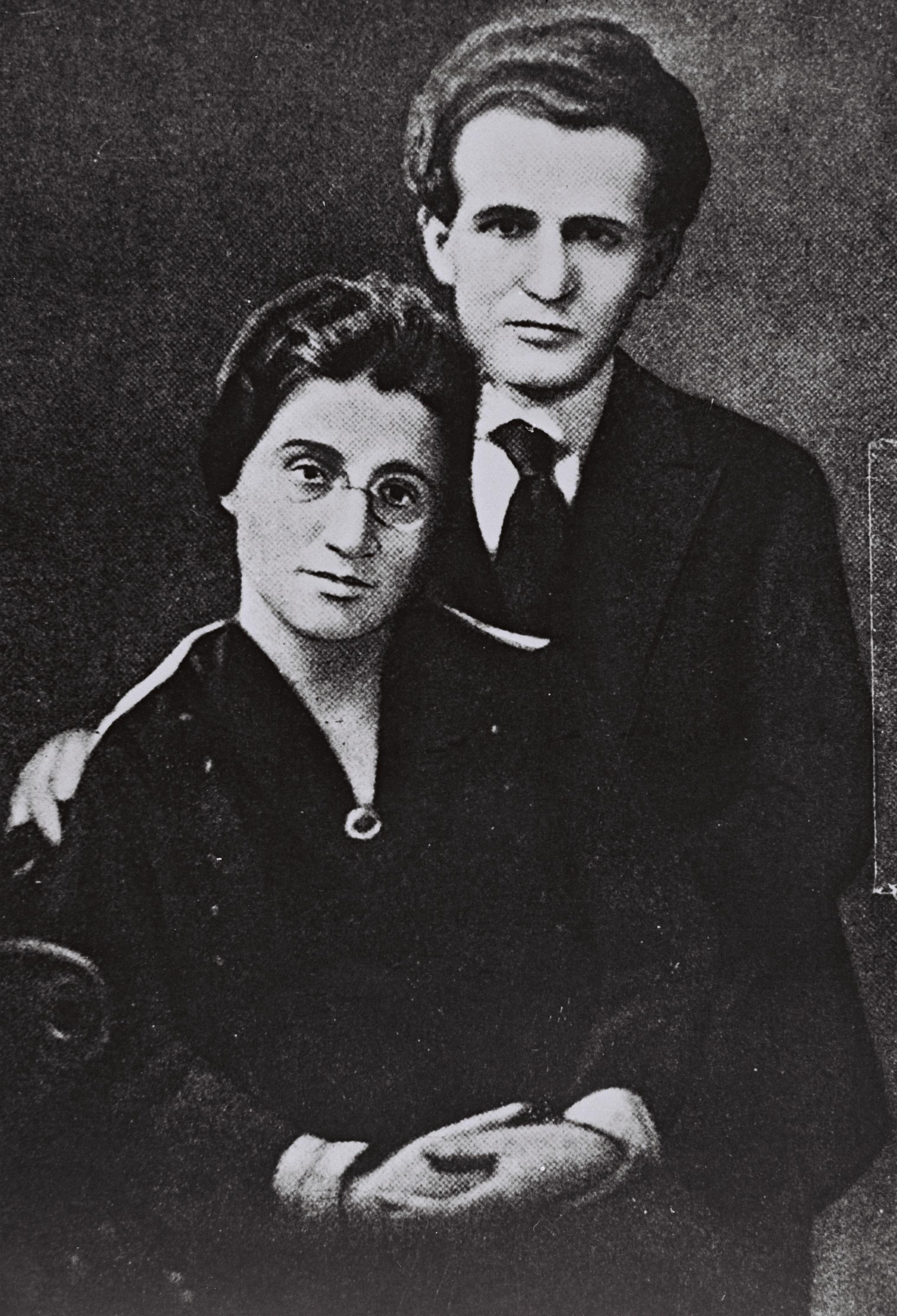

1915年、ニューヨーク市滞在中、ロシア生まれのパウラ・ムンワイスと出会い、1917年に結婚した。1919年11月、18ヶ月の別離の後、パウラと娘ゲウラがヤッファのベン=グリオンに合流した。彼が1歳の娘に会うのはこれが初めてだった。夫妻には息子アモスと娘ゲウラ・ベン=エリザー、レナナ・レシェムの3人の子供がいた。アモスは、すでに最初の子供を妊娠していたアイルランド人の非ユダヤ人メアリー・キャロウと結婚した。改革派のラビヨアヒム・プリンツがすぐに彼女をユダヤ教に改宗させたが、何年も後に正統派の改宗を行うまで、パレスチナのラビ団も義母パウラ・ベン=グリオンも彼女を真のユダヤ人とは認めなかった。アモスはイスラエル警察の副監察総長を務め、後に繊維工場の総支配人にもなった。アモスとメアリーには、2人の娘から6人の孫娘がおり、息子のアロンはギリシャ人の非ユダヤ人と結婚した。ゲウラには2人の息子と1人の娘がおり、イスラエル生物学研究機関で微生物学者として働いていたレナナには息子が1人いた。

4. シオニスト指導力とイシューヴ(1919年~1948年)

1919年から1948年にかけて、ダヴィド・ベン=グリオンはイギリス委任統治下のパレスチナにおけるユダヤ人社会の指導者として、主要なシオニスト組織で重要な役割を果たした。

ベル・ボロホフの死後、ポアレイ・ツィオンの左派と中道派は1919年2月に分裂し、ベン=グリオンと彼の友人ベルル・カツネルソンは労働シオニスト運動の中道派を率いた。穏健派のポアレイ・ツィオンは1919年3月にアフドゥト・ハアヴォダを組織し、ベン=グリオンがその指導者となった。

1920年、彼はパレスチナのシオニスト労働組合連合であるヒスタドルートの結成を支援し、1921年から1935年までその書記長を務めた。1924年にアイン・ハロドで開催されたアフドゥト・ハアヴォダの第3回大会では、ベテラン指導者シュロモ・カプラフスキーが、党がパレスチナでの民選立法評議会設立に関するイギリス委任統治当局の計画を支持すべきだと提案した。彼は、アラブ人が多数を占める議会であっても、それが前進の道であると主張した。しかし、すでにイシューヴの指導者として頭角を現していたベン=グリオンは、カプラフスキーの考えを却下させることに成功した。

1930年、ハポエル・ハツァイル(1905年にA. D. ゴードンによって設立)とアフドゥト・ハアヴォダが合併し、ベン=グリオンの指導の下、より穏健なシオニスト労働党であるマパイ党が設立された(これは依然として左派組織であったが、他の派閥ほど極左ではなかった)。1940年代には、マパイ党の左派が離反してマパムを結成した。労働シオニズムは世界シオニスト機構で支配的な傾向となり、1935年にはベン=グリオンがユダヤ機関の執行委員会議長に就任し、この職を1948年のイスラエル建国まで務めた。

1936年から1939年にかけてのパレスチナでのアラブ人反乱の間、ベン=グリオンは「ハヴラーガー」と呼ばれる抑制政策を開始した。これは、ハガナーや他のユダヤ人グループが、ユダヤ人市民に対するアラブ人の攻撃に対して報復を行わず、自衛に専念するという方針であった。1937年、ピール委員会がパレスチナをユダヤ人地域とアラブ人地域に分割することを勧告すると、ベン=グリオンはこの政策を支持した。このことは、分割に反対するゼエヴ・ジャボチンスキーとの対立を招き、結果としてジャボチンスキーの支持者たちはハガナーと袂を分かち、ハヴラーガーを放棄した。

彼が1931年から、また1953年以降は毎年一部の期間を過ごした家は、現在テルアビブにある「ベン=グリオン・ハウス」として歴史的邸宅博物館となっている。彼は1941年には数か月間ロンドンにも住んでいた。

1946年、ベン=グリオンと北ベトナムのホー・チ・ミン政治局議長は、パリの同じホテルに滞在していた際に親しくなった。ホー・チ・ミンはベン=グリオンにベトナムにおけるユダヤ人の亡命地を提供したが、ベン=グリオンはこれを辞退し、ホー・チ・ミンに「我々は必ずパレスチナにユダヤ人政府を樹立できるでしょう」と語った。

4.1. イギリス委任統治下の政策

イギリスの1939年白書は、パレスチナへのユダヤ人移民を最初の5年間は年間15,000人に制限し、その後はアラブ人の同意を条件とすると規定した。また、ユダヤ人がアラブ人から土地を購入する権利にも制限が設けられた。これを受けて、ベン=グリオンはイギリスに対する政策を変更し、「白書の政策を阻止するには、パレスチナの平和が最善の状況ではない」と述べた。ベン=グリオンは、アラブ人との平和的な解決策は不可能であると確信し、すぐにイシューヴに戦争の準備を始めさせた。シャブタイ・テヴェツによれば、「イギリスの戦争努力を支援するためのイシューヴの動員キャンペーンを通じて、彼は『ヘブライ軍』の核を構築しようと努め、この努力の成功が後にユダヤ国家樹立の闘争においてシオニズムに勝利をもたらした」という。

第二次世界大戦中、ベン=グリオンはユダヤ人住民に対し、イギリス陸軍に志願するよう奨励した。彼はユダヤ人に対し、「白書がないかのようにイギリスを支援し、戦争がないかのように白書に反対せよ」と述べたことは有名である。パレスチナのユダヤ人人口の約10%がイギリス軍に志願し、その中には多くの女性も含まれていた。同時に、ベン=グリオンは、イギリスがユダヤ人移民に厳重な制限を課していた時期に、数千人のヨーロッパ系ユダヤ人難民のパレスチナへの不法移民を支援した。

1944年、ユダヤ人右翼武装組織であるイルグンとレヒは、イギリスの支配に対する反乱を宣言し、イギリスの行政・警察目標への攻撃を開始した。ベン=グリオンと他の主流シオニスト指導者たちは、イギリスに対する武装行動に反対し、レヒが中東担当イギリス国務大臣ウォルター・ギネスを暗殺した後、武力でこれを阻止することを決定した。レヒは活動停止に納得したが、イルグンは拒否したため、ハガナーはイルグンメンバーの逮捕を可能にする情報をイギリスに提供し始め、イルグンメンバーを誘拐し、しばしば拷問にかけ、一部をイギリスに引き渡し、残りをハガナーの秘密刑務所に拘留した。この「セゾン」(または「狩猟シーズン」)と呼ばれるキャンペーンにより、イルグンは活動を継続できなくなり、存続が危ぶまれた。イルグンの指導者メナヘム・ベギンは、内戦を防ぐため、戦闘員に報復しないよう命じた。セゾンはイシューヴ内で、ハガナー内部でさえも、ますます議論の的となり、1945年3月末に中止された。

第二次世界大戦終結時、パレスチナのシオニスト指導者たちは、イギリスがユダヤ人国家を樹立する決定を下すことを期待していた。しかし、イギリスがすぐにユダヤ人国家を樹立する意図はなく、ユダヤ人移民の制限が当面継続されることが明らかになった。結果として、ベン=グリオンの承認を得て、ハガナーは1945年10月にイルグンおよびレヒと「ユダヤ人抵抗運動」と呼ばれる秘密同盟を結成し、イギリスに対する攻撃に参加した。1946年6月、イギリスはパレスチナ全土で大規模な警察・軍事作戦「アガサ作戦」を開始した。これは攻撃を阻止し、ハガナー、イルグン、レヒの間に存在するとイギリスが疑っていた同盟の文書証拠を見つけるためのものだった。イギリスは作戦中にベン=グリオンを拘留するつもりだったが、彼は当時パリを訪れていた。イギリスはユダヤ機関本部から押収した文書をキング・デイヴィッド・ホテル(軍事・行政本部として使用されていた)に保管した。ベン=グリオンは、ハガナーがイルグンおよびレヒと協力してイギリスに対する暴力的反乱に参加しており、自身や他のユダヤ機関の幹部の承認があったことを証明する恐れのある文書を破壊するため、キング・デイヴィッド・ホテルの爆破計画に同意した。しかし、ベン=グリオンは作戦の延期を要請したが、イルグンはこれを拒否した。イルグンは1946年7月にキング・デイヴィッド・ホテル爆破事件を実行し、91人が死亡した。ベン=グリオンは爆破事件を公に非難した。爆破事件後、ベン=グリオンはユダヤ人抵抗運動の解散を命じた。それ以降、イルグンとレヒは定期的にイギリスを攻撃し続けたが、ハガナーはほとんどそうしなかった。ベン=グリオンをはじめとする主流のシオニスト指導者たちは、イルグンとレヒの攻撃を公に非難したが、実際には彼らの指示の下、ハガナーが反乱鎮圧のためにイギリスに協力することはほとんどなかった。

ユダヤ人の反乱、パレスチナへのユダヤ人移民の制限をめぐる悪評、アラブ指導者たちの分割国家案(国連提案)の不承認、そして10万人規模の軍隊をパレスチナに維持する費用のため、イギリス政府は問題を国際連合に付託した。1947年9月、イギリスは委任統治を終了することを決定した。1947年11月、国連総会は国連パレスチナ分割決議を可決した。ベン=グリオン率いるユダヤ機関はこれを受け入れたが、アラブ人側は計画を拒否し、1947年から1948年のイギリス委任統治領パレスチナの内戦が勃発した。ベン=グリオンの戦略は、ハガナーがあらゆる陣地を維持し、退却や降伏をせず、イギリス軍の介入の危険がなくなるまで撤退するのを待ってから攻勢を開始するというものだった。この戦略は成功し、1948年5月までにユダヤ軍が内戦に勝利した。1948年5月14日、イギリス委任統治が正式に終了する数時間前、ベン=グリオンはテルアビブでの式典でイスラエル国家の独立を宣言した。数時間後、5月15日にイギリス委任統治が終了すると、イスラエル国家が正式に成立した。その後、多くのアラブ諸国がイスラエルに侵攻し、1948年アラブ・イスラエル戦争がすぐに始まった。

5. イスラエル国家の樹立

1948年5月14日、イギリス委任統治最終日、ベン=グリオンはイスラエル国家の独立を宣言した。イスラエル独立宣言の中で、彼は新しい国家が「宗教、人種を問わず、すべての市民の完全な社会的および政治的平等を支持する」と述べた。

彼の『戦争日記』では、1948年2月に「戦争は我々に土地を与えるだろう。『我々のもの』と『我々のものではない』という概念は平和時の概念にすぎず、戦争中はその意味を失う」と記している。また後に、彼はこれを「ネゲヴでは土地を買わないだろう。我々はそれを征服するだろう。我々が戦争中であることを忘れている」と述べて確認している。一方、アラブ側も戦争によって領土の支配をめぐってイスラエルと争い、ヨルダンのアラブ軍団はベツレヘムとヘブロンに兵力を集中させ、その地域をアラブ住民のために確保し、イスラエルの領土拡大を防ぐことを決定していた。イスラエルの歴史家ベニー・モリスは、1948年にパレスチナ系アラブ人に対する虐殺があったことを記し、ベン=グリオンが「虐殺を行った将校たちを庇った」と述べている。

1948年アラブ・イスラエル戦争中の10日間の作戦の後、イスラエル軍は敵に対して軍事的に優位に立ち、内閣は次にどこをいつ攻撃するかを検討した。9月24日、ラトルン地区でのパレスチナ人非正規兵による襲撃で23人のイスラエル兵が死亡したことが、議論を加速させた。9月26日、ベン=グリオンは内閣に対し、ラトルンを再び攻撃し、ヨルダン川西岸地区全体または大部分を征服するよう主張した。しかし、議論の結果、この動議は7対5で否決された。ベン=グリオンはこの内閣の決定を「後世への嘆き」(bechiya ledorotヘブライ語)と表現し、エルサレム旧市街をイスラエルが永遠に失った可能性を指摘した。これらの出来事を巡っては論争がある。ウリ・バル=ヨセフによれば、ベン=グリオンはラトルン征服を目的とした限定的な行動計画を提出したのであって、全面的な攻勢ではなかった。ダヴィド・タルは、閣議でベン=グリオンがエルサレムからの代表団から聞いたことに反応したと指摘し、ベン=グリオンが西岸地区征服を計画していたという見解は、ベン=グリオンの日記にも閣議議事録にも裏付けがないと述べている。

この話題は1948年戦争終結時に再び浮上し、イガル・アロン将軍もヨルダン川まで西岸地区を征服し、そこを国家の自然的で防衛可能な国境とするよう提案した。しかし、ベン=グリオンは、イスラエル国防軍が軍事的に征服を実行するのに十分な強さがあることを認識していたにもかかわらず、この提案を拒否した。彼は西側諸国の反応を恐れ、アメリカ合衆国との良好な関係を維持し、イギリスを挑発したくなかった。さらに、彼の意見では、戦争の結果はすでに満足のいくものであり、イスラエル指導者たちは国家建設に集中すべきであった。ベニー・モリスによれば、「ベン=グリオンは戦争中に臆病になった。...もし彼が大規模な追放を実行し、ヨルダン川までの全土、全イスラエルの地を浄化していたなら、それは彼の致命的な誤りであったかもしれない。彼が部分的な追放ではなく完全な追放を実行していたなら、イスラエル国家を何世代にもわたって安定させていただろう」。

6. イスラエル首相としての在任期間

イスラエル建国後、ダヴィド・ベン=グリオンは首相として国家建設の重要な局面を指導し、国内外の様々な課題に直面した。

6.1. 第1次首相在任期間(1948年~1954年)

1948年アラブ・イスラエル戦争でイスラエルを率いた後、ベン=グリオンは1949年2月14日に実施された初の全国選挙で、彼が率いるマパイ党がクネセトで最多議席を獲得し、イスラエル首相に選出された。彼は1954年から1955年の約2年間の休止期間を除き、1963年までその職に留まった。首相として、彼は国家機関の設立を監督した。彼は国の急速な発展と国民の生活向上を目的とした様々な国家プロジェクトを指揮した。例えば、アラブ諸国からのユダヤ人を空輸で受け入れる「魔法の絨毯作戦」、イスラエル国家水路の建設、地方開発プロジェクト、新しい町や都市の設立などが挙げられる。特に、彼は辺境地域、特にネゲヴでの開拓入植を呼びかけた。ベン=グリオンは、ネゲヴ砂漠を花咲かせるための闘いを、ユダヤ人が人類全体に大きく貢献できる分野と見ていた。彼は人口がまばらで不毛なネゲヴ砂漠が、アラブ住民からの最小限の妨害でユダヤ人がパレスチナに入植する大きな機会を提供すると信じ、自らネゲヴ砂漠の中心にあるスデ・ボケルのキブツに入植することで模範を示した。

この時期、パレスチナ人のフェダーイーンがアラブ領土から繰り返しイスラエルに侵入した。1953年、いくつかの報復行動が不成功に終わった後、ベン=グリオンは当時北部地域の治安責任者であったアリエル・シャロンに、フェダーイーンの侵入に対応するための新しいコマンド部隊を設立するよう命じた。ベン=グリオンはシャロンに、「パレスチナ人は、イスラエル人の命に対して高い代償を払うことになることを学ばなければならない」と告げた。シャロンは、フェダーイーンの襲撃に対する報復を任務とする、イスラエル国防軍総参謀本部に直接責任を負う小規模なコマンド部隊「ユニット101」を設立した。この部隊は5か月間の存在期間中に、軍事目標やフェダーイーンの拠点として使用されていた村々に対し、繰り返し襲撃を行った。これらの攻撃は「報復作戦」として知られるようになった。そのうちの一つであるキビヤ虐殺は、イスラエル軍が当時のヨルダン支配下のヨルダン川西岸地区のキビヤ村を攻撃し、パレスチナ人住民69人(うち3分の2は女性と子供)を虐殺した事件であり、イスラエルに対する国際的な非難を浴びた。ベン=グリオンは軍の関与を否定し、イスラエル市民に責任を転嫁したが、これは国連でも繰り返された虚偽の発言であった。彼は関係した軍幹部を責任追及から守ったと見なされている。

1953年、ベン=グリオンは政府からの引退の意向を表明し、1954年1月に第2代イスラエル首相に選出されたモシェ・シャレットに後を譲った。しかし、1955年にシャレットがアメリカ合衆国を訪問した際、ベン=グリオンは一時的に首相代行を務めた。ベン=グリオンが首相代行を務めていた間、IDFはガリラヤ湖北東岸近くのシリア要塞に対する成功裏の攻撃である「オリーブの葉作戦」を実行した。この作戦は、イスラエル漁師へのシリアの攻撃に対する報復であった。ベン=グリオンはイスラエル内閣と協議し、採決を経ずにこの作戦を命じており、後にシャレットはベン=グリオンがその権限を超えたと激しく不平を述べた。

6.2. 第2次首相在任期間(1955年~1963年)

ベン=グリオンは1955年に政界に復帰した。彼は国防大臣の職を引き受け、すぐに首相に再選された。彼が政界に復帰すると、イスラエル軍はエジプト支配下のガザ地区からのエジプト支援下のパレスチナゲリラによる攻撃に対し、より積極的に対応し始めた。エジプトのガマール・アブデル=ナーセル大統領はエジプト・チェコスロバキア武器取引を締結し、多数の近代兵器を購入した。イスラエルはフランスの支援を受けて武装を強化した。ナーセルはティラン海峡とスエズ運河を通るイスラエル船舶の通行を阻止した。1956年7月、アメリカ合衆国とイギリスはナイル川のアスワン・ハイ・ダム建設資金提供の申し出を撤回し、その1週間後、ナーセルはフランスとイギリスが管理していたスエズ運河の国有化を命じた。1956年後半、アラブ側の好戦的な声明を受けて、イスラエルはシナイ半島に集中するエジプト軍の脅威を排除するため、エジプトのシナイ半島に侵攻した。イスラエルの他の目的は、南部の住民の生活を困難にしていたフェダーイーンの侵入を排除すること、そして封鎖されていたティラン海峡をイスラエル船のために開放することであった。イスラエルは数日以内に半島の大部分を占領した。事前の合意通り、数日以内にイギリスとフランスも侵攻し、スエズ運河に対する西側の支配を取り戻し、エジプト大統領ナーセルを排除することを目的とした。アメリカ合衆国の圧力により、イギリスとフランスは撤退を余儀なくされ、イスラエルは紅海を通るイスラエル船舶の自由な航行と引き換えにシナイから撤退した。国連は初の平和維持軍である国連緊急軍(UNEF)を設置した。UNEFはエジプトとイスラエルの間に駐屯し、その後10年間平和を維持し、フェダーイーンのイスラエルへの侵入を阻止した。

1957年、ベン=グリオンはトラブルを抱えたシリアからのユダヤ人移民モシェ・ドウェクがクネセト本会議に投げ込んだ手榴弾によって負傷した。ドウェクは自分の要求が誰にも聞いてもらえないと主張していた。

1959年、ベン=グリオンは西ドイツ当局から、悪名高いナチスの戦犯アドルフ・アイヒマンがアルゼンチンに潜伏している可能性が高いとの報告を受けた。これを受けて、ベン=グリオンはイスラエル対外情報機関モサドに対し、国際的な逃亡犯を捕獲し、イスラエルで裁判にかけるよう命じた。1960年、この任務は達成され、アイヒマンは国際的に注目された裁判で人道に対する罪を含む様々な罪で起訴され有罪判決を受け、1962年に処刑された。

ベン=グリオンはイスラエルが核兵器を獲得することに「ほとんど取りつかれていた」と言われている。彼は、核兵器がアラブ側の数、空間、財政資源における優位性に対抗する唯一の方法であり、イスラエルの生存と別のホロコーストを防ぐ唯一の確実な保証であると感じていた。首相としての最後の数ヶ月間、ベン=グリオンはアメリカ合衆国との、現在では機密解除されている外交的対立に巻き込まれた。

ベン=グリオンは1963年6月16日に首相を辞任した。歴史家イェヒアム・ヴァイツによれば、彼が予期せず辞任した際、「閣僚は彼の決定を再考するよう求めたが、国民は彼の行動を予測していたようで、1953年の辞任時とは異なり、彼を引き留める真剣な努力はなかった。...[彼の辞任の理由には]彼の政治的孤立、同僚やライバルへの不信、現実全体と関わる明らかな能力の欠如、そして彼の人生の仕事が崩壊しつつあるという信念が含まれる。彼の辞任は別れの行動ではなく、彼の個人的な闘争のもう一つの行動であり、おそらく彼の精神状態を示すものであった」。

ベン=グリオンはレヴィ・エシュコルを後継者に選んだ。1年後、1954年の失敗したエジプトでのイスラエル秘密作戦であるラヴォン事件を巡って、二人間に激しい対立が生じた。ベン=グリオンは作戦が適切に調査されるべきだと主張したが、エシュコルは拒否した。1965年のマパイ党首選挙でエシュコルを失脚させることに失敗した後、ベン=グリオンは1965年6月にマパイ党を離党し、新しい党であるラフィ党を結成した。一方、マパイ党はアフドゥト・ハアヴォダと合併してアラインメントを結成し、エシュコルがその党首となった。アラインメントは1965年11月の総選挙でラフィ党を破り、エシュコルが国の指導者としての地位を確立した。

7. 後期の政治活動

1967年5月、エジプトは国連平和維持軍を追放した後、シナイ半島に兵力を集め始め、イスラエル船舶に対するティラン海峡の通行を閉鎖した。これは他のアラブ諸国の行動と相まって、イスラエルに戦争準備を促した。この状況は6月5日の第三次中東戦争の勃発まで続いた。エルサレムでは、挙国一致内閣または緊急政府を求める声が高まっていた。この時期、ベン=グリオンはスデ・ボケルで旧敵メナヘム・ベギンと会談した。ベギンはベン=グリオンにエシュコルの挙国一致内閣に参加するよう求めた。エシュコルのマパイ党は当初、政府の拡大に反対していたが、最終的に態度を改めた。5月23日、イスラエル国防軍参謀総長イツハク・ラビンはベン=グリオンと会談し、安心を求めた。しかし、ベン=グリオンはラビンに対し、予備役を動員し、アラブ連合との戦争を公然と準備することでイスラエルを致命的な危険にさらしていると非難した。ベン=グリオンはラビンに、スエズ危機の時と同じように、少なくとも外国勢力の支援を得るべきだったと語った。ラビンはこの会談に動揺し、36時間寝込んだという。

イスラエル政府が戦争に踏み切り、エジプト空軍を壊滅させるための先制攻撃とそれに続く地上攻勢を計画した後、国防大臣モシェ・ダヤンは6月4日から5日の夜にかけてベン=グリオンに迫り来る攻撃について告げた。ベン=グリオンはその後日記に、イスラエルの差し迫った攻勢に心を痛めていたと記している。6月5日、第三次中東戦争はイスラエル空軍によるエジプト空軍壊滅を目的とした「フォーカス作戦」で始まった。イスラエルはその後、エジプトからシナイ半島とガザ地区を、ヨルダンからヨルダン川西岸地区(東エルサレムを含む)を、シリアからゴラン高原を立て続けに占領した。戦争後、ベン=グリオンは平和協定の一環として、東エルサレム、ゴラン高原、ヘブロン山を除くすべての占領地を返還することに賛成していた。

6月11日、ベン=グリオンは自宅で少数の支持者と会談した。その際、国防大臣モシェ・ダヤンは、西岸地区の自治、ガザ難民のヨルダンへの移送、統一されたエルサレムをイスラエルの首都とすることを提案した。ベン=グリオンは彼に同意したが、ガザからヨルダンへのパレスチナ難民移送に問題があると予測し、エジプトとの直接交渉を主張し、平和とティラン海峡を通る自由な航行と引き換えにシナイ半島からの撤退を主張した。翌日、彼はクネセトのオフィスでエルサレム市長テディ・コレクと会談した。低い行政職にありながらも、ベン=グリオンはコレクを部下のように扱った。

第三次中東戦争後、ベン=グリオンは政府の都市建設と開発に対する無関心を批判した。統一されたエルサレムがイスラエルの手中に留まるよう、彼は旧市街とその周辺の丘陵地帯に大規模なユダヤ人入植プログラムを提唱し、ユダヤ人移民を誘致するためにエルサレム地域に大規模な産業を設立することも主張した。この過程でアラブ人を立ち退かせる必要はないと彼は主張した。ベン=グリオンはまた、ヘブロンへの広範なユダヤ人入植を強く求めた。

1968年、ラフィ党がマパイ党と合併してアラインメントを結成した際、ベン=グリオンは旧党との和解を拒否した。彼は、彼が混沌とした比例代表制と見ていた方式を、選挙区制に置き換える選挙改革を支持した。彼はその後、新たな政党「ナショナル・リスト」を結成し、1969年イスラエル総選挙で4議席を獲得した。

8. 思想、イデオロギー、および哲学

ベン=グリオンの思想は、シオニズムと実用主義が深く結びついており、イスラエル国家の建設と存続を最優先するものであった。

8.1. シオニズム的信念とレーニン主義

彼の伝記作家トム・セゲヴによると、ベン=グリオンはウラジーミル・レーニンを深く尊敬しており、「シオニストのレーニン」となることを目指していたという。シモン・ペレスとダヴィド・ランダウによる『ベン=グリオン:政治的生涯』の中で、ペレスは若き活動家としてハノアル・ハオヴェド・ヴェハロメド青少年運動に所属していた頃のベン=グリオンとの初対面を回想している。ベン=グリオンはペレスを車に乗せ、突然、レフ・トロツキーよりもレーニンを好む理由を語り始めた。「レーニンは知性という点ではトロツキーに劣っていた」が、レーニンはトロツキーとは異なり「決断力があった」。ジレンマに直面した際、トロツキーはベン=グリオンがかつてのディアスポラユダヤ人について軽蔑していたように、巧みに立ち回ったが、レーニンはゴルディアスの結び目を断ち切り、本質的なことに焦点を当てながら損失を受け入れた。ペレスの意見では、ベン=グリオンの人生の仕事の本質は「イスラエル史における危機的な局面で下した決断」であり、その中でも1947年の分割計画の受諾ほど重要なものはなかった。この痛ましい妥協は、勃興するユダヤ国家にわずかな生存の機会しか与えなかったが、ペレスによれば、イスラエル国家の樹立を可能にした。

8.2. アラブ関係と共存

ベン=グリオンは、シオニストとアラブ世界の間の関係についての見解を2冊の著書で発表した。1931年に出版された『私たちと隣人たち』と、1967年に出版された『アラブ指導者たちとの私の対談』である。ベン=グリオンは、イスラエルに残り、市民となるアラブ人の平等な権利を信じていた。彼は、「ヤッファで働き始めなければならない。ヤッファはアラブ人労働者を雇わなければならない。そして、彼らの賃金の問題がある。私は、彼らがユダヤ人労働者と同じ賃金を受け取るべきだと信じている。アラブ人も、もし全員に選ばれれば、国家の大統領に選出される権利を持っている」と述べたと引用されている。

ベン=グリオンは、パレスチナ・アラブ人が土地に強く執着していることを認識していた。1947年10月2日の国際連合での演説で、彼は平和の可能性について疑問を呈した。

「これは我々の故郷である。我々は一時的な滞在者として戻ってきたのではない。しかし、それは主にイスラム教徒であるアラビア語を話す人々に囲まれた地域に位置している。今こそ、彼らと平和を築くだけでなく、対等な立場で協力し、同盟を築かなければならない。パレスチナとその近隣諸国からのアラブ代表団が総会や他の場所で何を言っているかを思い出してほしい。アラブ人とユダヤ人の友好関係についての話は空想的だと聞こえる。なぜなら、アラブ人はそれを望んでおらず、彼らは私たちと同じテーブルに着くことを望まず、バグダッド、カイロ、ダマスカスのユダヤ人に対するように私たちを扱いたいからである」。

ナフム・ゴルドマンは、ベン=グリオンのアラブ世界に対する対立的なアプローチと見なすものを批判した。ゴルドマンは、「ベン=グリオンは反アラブ政策の主要な責任者である。なぜなら、彼こそが何世代ものイスラエル人の思考を形成した人物だからである」と書いている。シムハ・フラパンは、ベン=グリオンが1938年に「私は我々の力、成長するであろう我々の力を信じる。そして、それが成長すれば、合意が生まれるだろう...」と述べたことを引用している。

ゴルドマンは、ベン=グリオンが1956年に個人的に彼に語った内容を報告している。

「なぜアラブ人たちが平和を築くべきなのか?もし私がアラブの指導者だったら、決してイスラエルと条件を交渉しないだろう。それは当然だ。我々は彼らの国を奪ったのだ。確かに神は我々に約束してくださったが、彼らにとってそれが何だというのか?我々の神は彼らの神ではない。我々はイスラエルから来たのは事実だが、2000年も前の話だ。彼らにとってそれが何だというのか?反ユダヤ主義、ナチス、アドルフ・ヒトラー、アウシュヴィッツはあったが、それは彼らの責任だったのか?彼らはただ一つのことしか見ていない。我々がここに来て彼らの国を盗んだのだと。なぜ彼らはそれを受け入れるべきなのか?」

1909年、ベン=グリオンはアラビア語を学ぼうとしたが断念した。その後、彼はトルコ語に堪能になった。彼がアラブ指導者たちとの議論で使えた他の言語は、英語であり、より限定的にはフランス語であった。

1937年10月5日、ベン=グリオンは息子アモスに手紙を書いた。この「1937年のベン=グリオン書簡」は、同年の7月7日に発表されたピール委員会の報告に対するベン=グリオンの反応を知る上で学者たちの間でよく知られている。この手紙は、削除された記述に関して学者たちの間で大きな議論の対象となってきた。削除された部分が「アラブ人を追放する」意図を示すものなのか、それとも「アラブ人を追放しない」意図を示すものなのかは、ベン=グリオンが意図的に削除したのかどうかの解釈によって異なる。

イスラエルの歴史家ベニー・モリスは、パレスチナ系アラブ人の追放という考えが、主流派シオニスト指導者、特にベン=グリオンによって実際的に支持されていたと書いている。彼はその点に関して明確な、あるいは書面による命令は出さなかったが、モリスはベン=グリオンの部下たちが彼の政策をよく理解していたと主張している。

「1948年4月以降、ベン=グリオンは移送のメッセージを発していた。彼による明示的な書面命令も、整然とした包括的な政策もないが、[人口]移送の雰囲気があった。移送の考えが空気中に漂っていた。指導部全体が、これがその考えだと理解していた。将校団は、自分たちに何が求められているかを理解していた。ベン=グリオンの下で、移送の合意が形成された」。

8.3. 宗教的信念と現状維持

ベン=グリオンは自身を非宗教的な人物だと述べ、若い頃に無神論を形成し、伝統的なユダヤ教の要素に対して大きな共感を示さなかったが、彼のスピーチや著作では聖書を広範に引用した。現代正統派の哲学者イェシャヤフ・レイボヴィチは、ベン=グリオンを「彼が出会ったどの人物よりもユダヤ教を憎んでいた」と見なしていた。彼はイスラエルでシナゴーグに足を踏み入れたのは一度きりだと自負していた(独立宣言の際、ミズラヒ党のイェフダ・レイブ・マイモン師の要請で)。彼はヨム・キプールにも働き、豚肉も食べた。

後年、ベン=グリオンは自身を「世俗的」と定義することを拒否し、神を信じる者であると見なした。1970年のインタビューで、彼は自身を汎神論者と述べ、「来世があるかどうかは分からないが、あると思う」と述べた。1969年には、彼のシオニズムを穏健な宗教的見解と結びつけた。「1948年、ヘブライ国家の設立とイスラエルの独立が宣言されたのは、我々の民が土地に戻れば祈りが叶えられると確信していたからである」。彼の死の2年前に左翼週刊誌『ホタム』とのインタビューで、彼は「私もまた、全能の神に深い信仰を持っている。私は唯一の神、全能の創造主を信じている。私の意識は物質と精神の存在を認識している...[しかし]自然、世界、宇宙に秩序がどうして存在するのか理解できない--より高次の力が存在しない限りは。この至高の創造主は私の理解を超えているが、すべてを導いている」。

作家エリエゼル・シュタインマンへの手紙で、彼は次のように書いている。「今日、これまで以上に『宗教的』な人々は、ユダヤ教を食物規定の遵守と安息日の保持に限定する傾向がある。これは宗教改革と見なされている。私は『詩篇15篇』を好む。イスラエルの詩篇は美しい。シュルハン・アルーフは、追放生活における我々の民族の産物である。それは追放の中で、追放の状況下で生み出された。物理的にも精神的にも、あらゆる任務を遂行する過程にある民族は、新しいシュルハンを構成しなければならない--そして、我々の民族の知識人たちは、私の意見では、この責任を果たすことが求められている」。

ヒスタドルートは1935年にミズラヒ党と曖昧な現状維持協定を結び、宗教右派の結集を阻止した。ベン=グリオンは、世界中のユダヤ人が、もし国家が宗教的な神秘に包まれていれば、新興国家を支持することに抵抗を感じないだろうと認識していた。それには、正統派のその存在に対する黙認も含まれる。そのため、1947年9月、ベン=グリオンは正統派アグダト・イスラエル党と正式な現状維持協定を結ぶことを決定した。彼はアグダト・イスラエルに手紙を送り、信教の自由を持つ非神権政治国家の設立にコミットしながらも、安息日をイスラエルの公式の休息日とすること、国家が提供する厨房ではコーシェル食品へのアクセスがあること、ユダヤ人の家族問題に関しては単一の管轄権を提供するためにあらゆる努力が払われること、そして教育分野においては各セクターに自治が認められること(ただし、カリキュラムに関する最低基準は遵守されること)を約束した。この協定は、今日に至るまでイスラエルにおける宗教問題の枠組みを大きく提供し、イスラエルにおける宗教問題の取り決めの基準としてしばしば用いられる。

9. 軍事指導力と作戦

ダヴィド・ベン=グリオンはイスラエル建国期の軍事戦略において中心的な役割を果たし、統一された国防軍の創設や重要な作戦の指揮を執った。

9.1. 1948年戦争時の指揮

1948年アラブ・イスラエル戦争中、ベン=グリオンは建国間もない国家の軍事作戦を監督した。イスラエル独立の最初の数週間で、彼はすべての民兵組織を一つの国軍、すなわちイスラエル国防軍(IDF)に置き換えるよう命じた。その目的のために、ベン=グリオンはアルタレナ号事件において断固たる措置を講じた。この船は、メナヘム・ベギンが率いるイルグンによって購入された武器を積んでいた。彼はすべての武器がIDFに引き渡されるべきだと主張した。テルアビブの海岸で戦闘が勃発すると、彼は力ずくでそれを制圧し、船を砲撃するよう命じた。この戦闘でイルグン兵士16人とIDF兵士3人が死亡した。統一された軍事力の政策に従い、彼はパルマッハ司令部を解散させ、その部隊をIDFの残りの部隊と統合するよう命じたが、その隊員の多くは不満を抱いた。イルグン部隊をイスラエル国防軍に編入することで、イスラエルは競争を排除し、中央政府が国内のすべての軍事力を管理することになった。彼が上級職におけるマパム党員の数を減らそうとした試みは、1948年6月の「将軍たちの反乱」につながった。

1935年からユダヤ機関の長を務めていたベン=グリオンは、国家が宣言される前からユダヤ人住民の事実上の指導者であった。この地位において、ベン=グリオンは1948年アラブ・イスラエル戦争において主要な役割を果たした。1980年代後半にIDFのアーカイブやその他の文書が公開されると、学者たちは出来事とベン=グリオンの役割を再検討し始めた。

9.2. 主要な軍事計画と作戦

ダヴィド・ベン=グリオンは、1948年戦争中にパレスチナ人アラブ人市民に対するイスラエルの生物兵器による毒殺作戦「キャスト・ザイ・ブレッド作戦」を監督・承認した。この毒殺作戦には、数十のパレスチナの水井戸を腸チフスと赤痢菌で汚染すること、そしてアッコのようなパレスチナ都市の水道も標的とすることが含まれていた。これらの作戦は、腸チフスの流行と集団感染を引き起こした。

ダレット計画は、1948年3月にハガナーによって策定された計画であり、ベン=グリオンによって要求された。これは、イギリス委任統治領パレスチナを支配下に置き、ユダヤ国家を宣言し、その国境と人民、そして国境外のユダヤ人人口を、「アラブ正規軍の侵攻以前に、そしてその予想をもって」防衛するための一連の指針から成っていた。イスラエルのイェホシャファト・ハルカビによれば、ダレット計画は、提案されたユダヤ国家(国連分割計画)の内部および国境沿いにあるアラブの町や村の征服を要求していた。抵抗があった場合、征服された村の住民はユダヤ国家の国境外に追放されることになっていた。抵抗がなければ、住民は軍事支配下に留まることができた。ダレット計画の意図については、歴史家の間で長年議論されてきた。一部は完全に防御的であったと主張するが、他方では、追放や民族浄化を目的とした意図的な計画であったと述べている。

10. 論争と批判

ダヴィド・ベン=グリオンは、その政治的決断と指導スタイルにおいて、特にホロコースト中の優先事項や政敵との関係において、多くの論争と批判に直面した。

10.1. ホロコースト中の優先事項

ベン=グリオンは、ホロコースト中にユダヤ人を救出することよりもシオニズムの目標を優先したシオニスト指導者の一人であった。

彼の1938年の引用は、この見解を要約している。

「もし私が、ドイツのすべての子供たちをイギリスに輸送することで救うことができるが、エールツ・イスラエルに輸送すれば半分しか救えないと知っていたら、私は後者を選ぶだろう--なぜなら、我々はこれらの子供たちだけでなく、ユダヤ人の歴史全体を考慮しているからだ」。当時の彼は、差し迫った大惨事の規模を想像することはできなかっただろうが、このイデオロギーは、ホロコースト期間を通じて主流のシオニスト・イデオロギーの礎石として残った。

10.2. 政治的対立と批判

修正シオニズムの創設者であるゼエヴ・ジャボチンスキーが1940年にキャッツキル山地のシオニスト自衛キャンプを訪れている際に亡くなったとき、彼はニューヨーク州ファーミングデールに埋葬された。これは、彼の遺言に「ユダヤ国家の明確な命令があった場合にのみイスラエルの地に移送される」と記されていたためであった。ベン=グリオンはジャボチンスキーに対して大きな敵意を抱いており(かつては彼を「ウラジーミル・ヒトラー」と呼んだことさえある)、1963年に引退するまでの10年間、独立後も彼のイスラエルでの再埋葬を許可することを拒否した。しかし、後に首相レヴィ・エシュコルは、1964年にエルサレムヘルツルの丘への再埋葬を許可した。

11. 遺産と記念

ベン=グリオンは1970年に政界を引退し、イスラエル建国初期の歴史を11巻にまとめる作業に取り組みながら、スデ・ボケルのキブツにある簡素な家で晩年を過ごした。1971年には、消耗戦争中のスエズ運河沿いのイスラエル軍陣地を視察した。

1973年11月18日、ヨム・キプール戦争の直後、ベン=グリオンは脳出血を起こし、ラマト・ガンのテル・ハショメルにあるシーバ医療センターに運ばれた。彼の容態は11月23日に悪化し始め、数日後の12月1日に亡くなった。彼の遺体はクネセトで安置された後、ヘリコプターでスデ・ボケルに空輸された。彼の死を悼み、全国でサイレンが鳴り響いた。彼は妻パウラと共に、ミドレシェト・ベン=グリオンにあるベン=グリオン墓国立公園に埋葬された。

11.1. 歴史的影響と評価

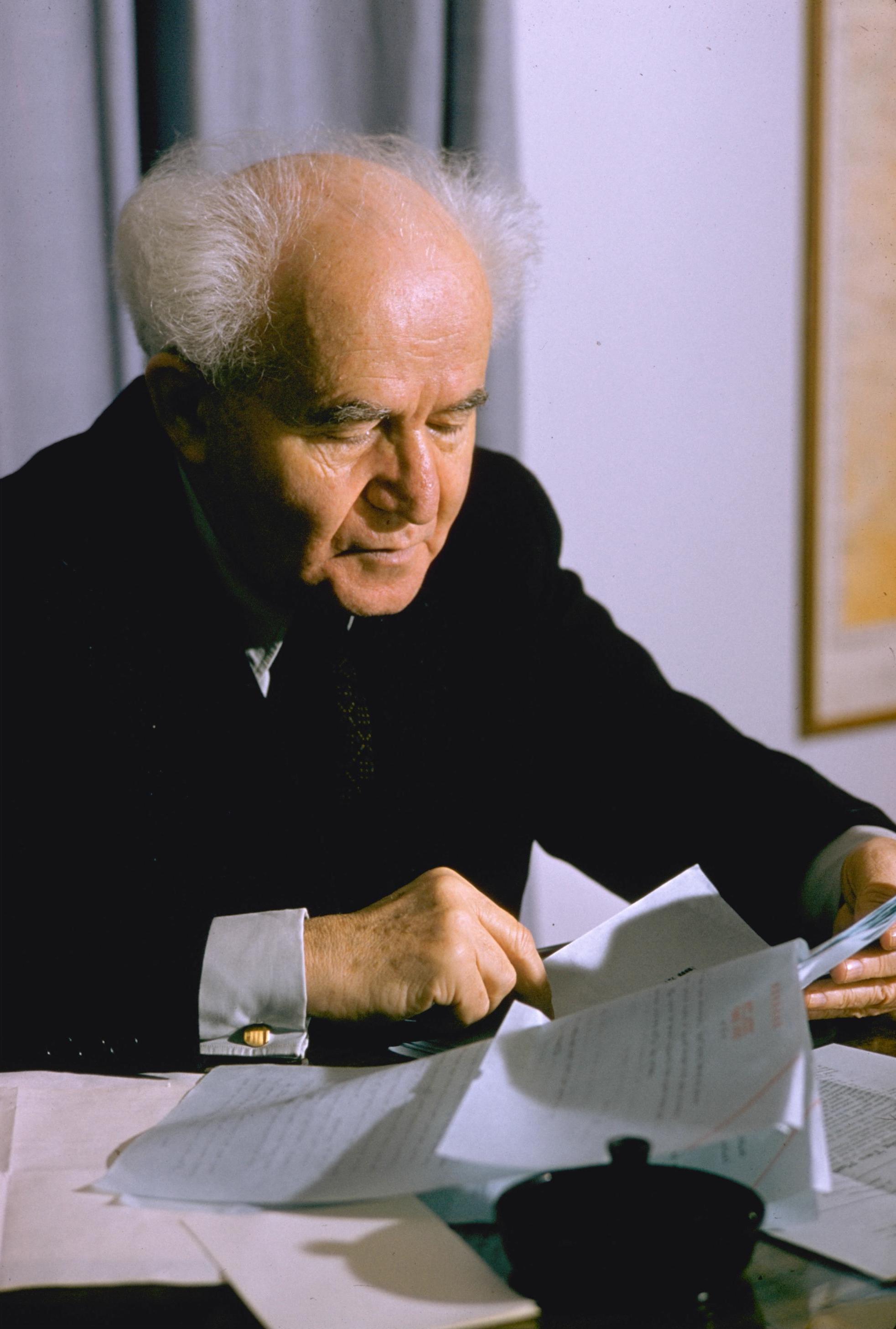

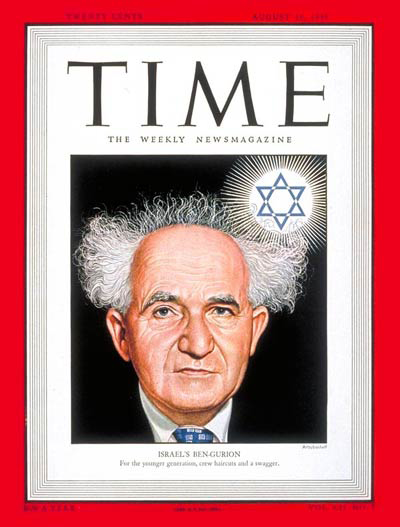

ベン=グリオンは「イスラエルの建国の父」として知られている。彼はアメリカ合衆国のジョージ・ワシントンやインドのマハトマ・ガンディーに匹敵する歴史的人物とされ、死後には『タイム誌』によって20世紀の最も重要な人物100人の一人に選ばれている。

彼はテレビを「無教養なもの」と見なし、国民の統一と教育にテレビを活用しようとするイガエル・ヤディンの説得を退けたため、イスラエルでのテレビの普及は彼が首相を退いた1960年代半ばから始まった。

日本との関係について、ベン=グリオンは1952年7月1日(日本とイスラエルが国交を樹立した年)に次のように述べている。「イスラエルと日本はアジアの両端に位置していますが、この事実は両者を隔てるものではなく、むしろ結びつけるものです。広大なアジア大陸は両国をつなぐ連結路であり、アジアの運命についての意識は両国共通の思いです。」

11.2. 受賞歴と栄誉

- 1949年、イスラエル国家への貢献が認められ、エルサレム・ヘブライ大学のソロモン・バブリック賞を受賞した。

- 1951年と1971年の2回、ユダヤ思想に対するビアリク賞を受賞した。

11.3. 記念碑と機関

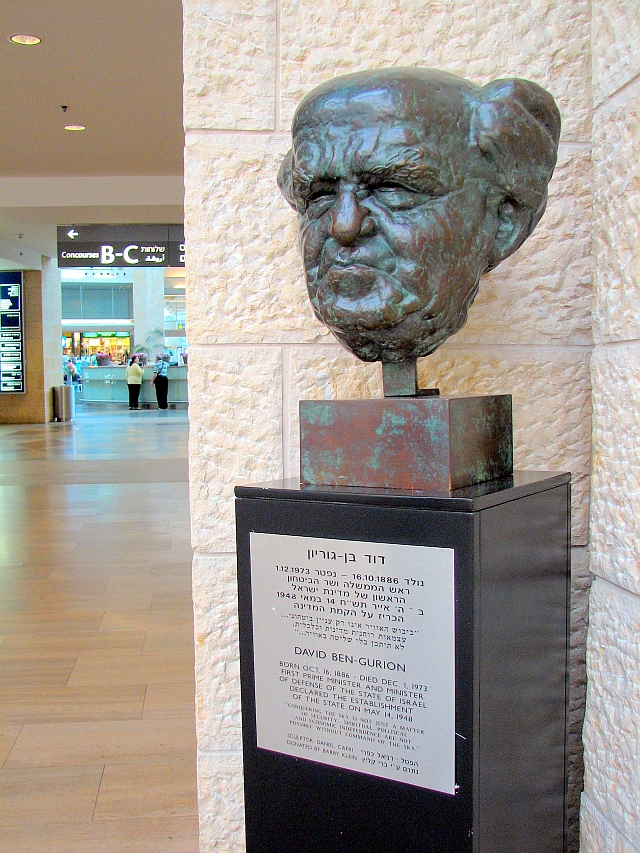

- イスラエル最大の空港であるベン・グリオン国際空港は、彼の功績を称えて命名された。

- イスラエルの主要な大学の一つであるネゲヴ・ベン=グリオン大学(ベエルシェバに位置)も彼の名にちなんで命名された。

- イスラエル全土の多くの通りや学校が彼の名を冠している。

- イギリスのセンチュリオン戦車をイスラエルが改造した「ショット」戦車は、通称「ベン=グリオン」と呼ばれた。

- スデ・ボケルのキブツにある「ベン=グリオンの小屋」は、現在ビジターセンターとなっている。彼はヨガ愛好家で、像と同じ姿勢をとっていた。

- 彼の「小屋」近くにある砂漠研究センター「ミドレシェト・ベン=グリオン」も彼の功績を称えて命名された。ベン=グリオンの墓はこの研究センター内にある。

- 1986年に除幕されたイングリッシュ・ヘリテージのブルー・プラークが、ロンドンのメイダ・ヴェール、ウォリントン・クレセント75番地にあったベン=グリオンの住居を示している。

- パリの7区にあるセーヌ川沿いの遊歩道の一部が、彼の名を冠して「エスプラナード・ベン=グリオン」と命名されている。

- 彼の肖像は、イスラエル銀行が発行した500イスラエル・リラ紙幣と50(旧)シュケル紙幣の両方に使用されている。