1. 国名

スロベニアの正式な国名は、スロベニア語で Republika Slovenijaレプブリカ・スロヴェニヤスロベニア語 であり、略称は RSエルエススロベニア語 である。通称は Slovenijaスロヴェニヤスロベニア語。英語の公式表記は Republic of Slovenia英語 で、通称は Slovenia英語。日本の外務省による日本語の公式表記は「スロベニア共和国」、通称は「スロベニア」である。古くは斯洛文尼亜という漢字表記も用いられた。

「スロベニア」という国名の語源は、「スラブ人の土地」を意味する。これはスロバキアの国名や、「スラヴ」という民族名そのものと語源を共有している。「スラヴ」という言葉の起源は完全には解明されていないが、一説には古教会スラブ語で「栄光」や「名声」を意味する славаスラヴァ古代教会スラヴ語 (sláva) や、「言葉」を意味する словоスロヴォ古代教会スラヴ語 (slovo) に由来するとされる。後者の説では、9世紀頃のスラヴ民族が自らを「同じ言葉を話す人々」、すなわち意思疎通ができる人々という意味で *slověneスラヴ語派 (スロヴェーネ)と呼んでいたことに基づく。これは、ゲルマン民族を指すスラヴ語の *němьcьスラヴ語派 (ニェミツィ、静かな人々、すなわち言葉の通じない人々)と対比される。現代英語でスロベニア人を指す呼称には Slovenian英語 と Slovene英語 があり、後者はこの *slověneスラヴ語派 に由来する。

近代国家としてのスロベニアの名称は、第二次世界大戦中の1944年2月19日に設立されたスロベニア人民解放委員会 (SNOS) に遡る。同委員会は国家の名称を、ユーゴスラビア連邦内の一構成単位として「スロベニア連邦国」 (Federalna Slovenijaスロベニア語) と定めた。1946年2月20日には「スロベニア人民共和国」 (Ljudska republika Slovenijaスロベニア語) に改称され、この名称は1963年4月9日まで続いた。その後、「スロベニア社会主義共和国」 (Socialistična republika Slovenijaスロベニア語) と再び改称された。1990年3月8日、スロベニア社会主義共和国は国名から「社会主義」を削除し、「スロベニア共和国」 (Republika Slovenijaスロベニア語) となり、1991年6月25日にユーゴスラビア社会主義連邦共和国から独立するまでこの名称が用いられた。

| 期間 | 名称 | 備考 |

|---|---|---|

| 1944年-1946年 | スロベニア連邦国 (Federalna Slovenijaスロベニア語) | ユーゴスラビア民主連邦の一部 |

| 1946年-1963年 | スロベニア人民共和国 (Ljudska republika Slovenijaスロベニア語) | ユーゴスラビア連邦人民共和国の一部 |

| 1963年-1990年 | スロベニア社会主義共和国 (Socialistična republika Slovenijaスロベニア語) | ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部 |

| 1990年-現在 | スロベニア共和国 (Republika Slovenijaスロベニア語) | 1991年より独立国家 |

2. 歴史

スロベニアの歴史は、先史時代から現代に至るまで、様々な民族の定住、国家の興亡、そして民族自決と独立への長い道のりを特徴とする。特に、地政学的な位置から大国の影響を受けやすく、支配体制の変化は民衆の生活や人権状況に大きな影響を与えてきた。本節では、各時代の社会構造、民衆の生活、人権状況の変化にも焦点を当て、スロベニアの領土と民族の主要な歴史的事件と発展過程を時代順に記述する。

2.1. 先史時代とスラブ人の定住

現在のスロベニア領における人類の居住は旧石器時代に遡り、その後ローマ帝国の一部となった。6世紀末にはスラブ系諸民族がこの地域に定住を開始し、初期の国家形態を築いた。この時期は、スロベニア民族の形成における基礎となった。

2.1.1. 先史時代

現在のスロベニアの地には、約25万年前から人類が居住していた証拠が残されている。1995年にツェルクノ近郊のディヴィエ・バベ洞窟で発見された、約43,100年前に遡る穴の開いたホラアナグマの骨は、一種の笛と考えられており、世界最古の楽器の可能性がある。1920年代から1930年代にかけては、考古学者スレチコ・ブロダルによってポトク洞窟から、穴の開いた骨、骨製の尖頭器、縫い針といったクロマニョン人の遺物が発見された。

2002年には、リュブリャナ湿原で4500年以上前の杭上住居の遺跡が発見され、現在はアルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群の一部としてUNESCO世界遺産に登録されている。同じくリュブリャナ湿原からは、世界最古の木製車輪であるリュブリャナ湿原の車輪も発見されており、これは木製車輪がメソポタミアとヨーロッパでほぼ同時期に出現したことを示している。

青銅器時代から鉄器時代への移行期には、骨壺墓地文化が栄えた。ハルシュタット文化期(鉄器時代初期)の考古学的遺跡は特にスロベニア南東部で多く発見されており、中でも「シトゥラの街」として知られるノヴォ・メストでは多数のシトゥラ(青銅製の容器)が出土している。

2.1.2. ローマ時代

ローマ帝国時代、現在のスロベニアの領域は、アウグストゥスによるローマ領イタリアの行政区分である第10州「ヴェネツィア・エト・ヒストリア」と、属州パンノニアおよびノリクムに分かれていた。ローマ人はエモナ(現在のリュブリャナ)、ポエトヴィオ(現在のプトゥイ)、ケレイア(現在のツェリェ)といった拠点を築き、イタリアからパンノニアへと至る交易路や軍用路を建設した。5世紀から6世紀にかけては、フン族やゲルマン人諸族によるイタリア侵攻の経由地となり、度重なる襲撃を受けた。内陸部の一部は、クラウストラ・アルピウム・ユリアリウムと呼ばれる塔と城壁からなる防衛線で守られていた。西暦394年には、テオドシウス1世とエウゲニウスの間でフリギドゥスの戦いがヴィパーヴァ谷で起こり、これはローマ帝国の歴史における重要な戦いの一つとなった。

2.1.3. スラブ人の定住

568年に最後のゲルマン系部族であるランゴバルド人が西方へ移動した後、スラヴ人の諸部族が東アルプス地域へ移住を開始した。彼らはアヴァール人の圧力を受けながら、東アルプスに定住地を築いた。623年から624年、あるいは626年以降には、サモ王がアルプスおよび西スラヴの諸部族をアヴァール人やゲルマン人に対抗するために統合し、いわゆるサモ王国を建国した。サモ王の死後(658年または659年)、王国は崩壊したが、現在のカリンティア(コロシュカ地方)にいたスロベニア人の祖先は、独立したカランタニア公国を形成した。カランタニア公国は、スロベニア人の祖先による最初の国家形態とされる。同時期にカルニオラ(クランスカ地方)も形成された。現在のスロベニアの他の地域は、803年にカール大帝がアヴァール人を破るまで、再びアヴァール人の支配下に置かれた。

2.2. 中世

カランタニア人は、現代スロベニア人、特にカリンティア・スロベニア人の祖先グループの一つであり、スラヴ民族の中で最初にキリスト教を受容した人々であった。彼らは主にアイルランド人宣教師によってキリスト教化され、その中には「カランタニア人の使徒」として知られるモデストゥスもいた。このキリスト教化の過程は、バイエルン人のキリスト教化と共に、後にコンヴェルシオ・バゴアリオルム・エト・カランタノルムとして知られる覚書に記述された。この覚書は、ザルツブルク教会の役割をアクイレイア総大司教区の同様の努力よりも過度に強調したと考えられている。

8世紀半ば、カランタニアはバイエルン人の支配下で家臣的な公国となり、バイエルン人はキリスト教の布教を開始した。その30年後、カランタニア人はバイエルン人と共にフランク王国に編入された。同時期にカルニオラもフランク人の支配下に入り、アクイレイアからキリスト教化された。9世紀初頭のリュデヴィトによる反フランク反乱の後、フランク人はカランタニアの公爵を追放し、代わりに辺境伯を置いた。その結果、フランク人の封建制がスロベニアの領土に及んだ。

955年に皇帝オットー1世がマジャル人を破った後、スロベニアの領土は神聖ローマ帝国のいくつかの辺境地域に分割された。カランタニアは976年にケルンテン公国に昇格した。

11世紀までに、現在の下オーストリアのドイツ化が効果的に進み、スロベニア語を話す領土は他の西スラヴ人から孤立し、カランタニアのスラヴ人とカルニオラのスラヴ人の独立したカランタニア人/カルニオラ人/スロベニア人という民族グループへの発展を早めた。中世盛期までに、カルニオラ、シュタイアーマルク、ケルンテン、ゴリツィア、トリエステ、イストリアの歴史的諸州が辺境地域から発展し、中世神聖ローマ帝国に編入された。これらの歴史的地域の統合と形成は11世紀から14世紀の長い期間に行われ、シュポンハイム公爵家、ゴリツィア伯家、ツェリェ伯家、そして最終的にはハプスブルク家といった多くの重要な封建貴族によって主導された。並行して、集中的なドイツ化によりスロベニア語を話す地域の範囲が著しく縮小した。15世紀までに、スロベニア民族の領土は現在の大きさに縮小された。

1335年、ケルンテン公、カルニオラ辺境伯、チロル伯であったハインリヒ・フォン・ゲルツが男子相続人なく死去した。娘のマルガレーテ・フォン・ティロルはチロル伯領を保持できたが、ヴィッテルスバッハ家の皇帝ルートヴィヒ4世はケルンテンとカルニオラ辺境伯領を、母エリーザベト・フォン・ケルンテン(故ハインリヒ・フォン・ゲルツ公の妹)を持つオーストリア公アルブレヒト2世に与えた。そのため、現在のスロベニアの領土の大部分はハプスブルク家の世襲領となった。ハプスブルク君主国の他の構成部分と同様に、ケルンテンとカルニオラは長期間独自の憲法構造を持つ半自治的な国家であり続けた。この地域の封建貴族であったツェリェ伯家は、1436年に国家諸侯の称号を得て、一時期ハプスブルク家の強力な競争相手となった。ヨーロッパの政治レベルで重要なこの大貴族家は、スロベニアの領土に本拠地を置いていたが、1456年に断絶した。その多くの広大な所領はその後ハプスブルク家の所有となり、ハプスブルク家は20世紀初頭までこの地域の支配を維持した。フリウーリ総大司教領は、1420年にヴェネツィア共和国に接収されるまで現在のスロベニア西部を支配していた。

中世末期、スロベニアの地はオスマン帝国の襲撃(オスマン・ハプスブルク戦争)により、深刻な経済的・人口的後退を被った。1515年には、農民反乱がほぼスロベニア全土に広がった。1572年から1573年にかけてのクロアチア・スロベニア農民反乱は、広範囲にわたって大混乱を引き起こした。しばしば血なまぐさい敗北を喫したこのような蜂起は、17世紀を通じて続いた。これらの反乱は、封建領主の圧政に対する民衆の抵抗を示すものであり、後の民族意識の形成にも影響を与えた。

2.3. 近世 (オーストリア統治時代)

1797年のヴェネツィア共和国の滅亡後、ヴェネツィア領スロベニアはオーストリア帝国に譲渡された。スロベニアの地は、ナポレオンによって設立されたフランス管理下のイリュリア州、オーストリア帝国、そしてオーストリア=ハンガリー帝国の一部となった。スロベニア人は、カルニオラの大部分、ケルンテン公国とシュタイアーマルク公国の南部、オーストリア沿海州の北部および東部地域、そしてハンガリー王国のプレクムリェ地方に居住していた。工業化は都市と市場を結ぶ鉄道の建設を伴ったが、都市化は限定的であった。

機会が限られていたため、1880年から1910年にかけて大規模な移民が発生し、約30万人のスロベニア人(6人に1人)が他国へ移住した。その多くはアメリカ合衆国へ向かったが、南アメリカ(主にアルゼンチン)、ドイツ、エジプト、そしてオーストリア=ハンガリー帝国内の大都市、特にウィーンやグラーツへも移住した。この移民にもかかわらず、スロベニアの人口は著しく増加した。識字率は80~90%と非常に高かった。この時期の社会経済的変化は、スロベニア社会の近代化を進める一方で、多くの人々が故郷を離れることを余儀なくされたという側面も持っていた。

2.4. ナポレオン時代と民族運動

19世紀には、スロベニア語による文化復興が見られ、文化的・政治的自治を求めるロマン主義的ナショナリズムの探求が伴った。1848年革命中に初めて提唱された「統一スロベニア」の理念は、オーストリア=ハンガリー帝国内のほとんどのスロベニアの政党や政治運動の共通綱領となった。同時期に、汎ゲルマン主義やイタリア人の民族統一主義への反動として、すべての南スラヴ人の統一を強調するイデオロギーであるユーゴスラヴィズムが広まった。フランス第一帝政下のイリュリア州(1809年-1813年)の設立は、リュブリャナを首都とし、スロベニア語が公用語の一つとなった。これはスロベニア語が公的地位を得た初めてのことであり、文語としてのスロベニア語の発展を促した。ナポレオン失脚後、ウィーン会議のウィーン議定書により、この地域は再びオーストリア領となったが、フランス統治の経験はスロベニアの民族意識の高揚に大きな影響を与えた。

2.5. 第一次世界大戦とユーゴスラビア王国

第一次世界大戦はスロベニア人に多大な犠牲をもたらし、特に現在のスロベニアとイタリアの国境西側地域で行われた12回に及ぶイゾンツォの戦いは甚大であった。数十万人のスロベニア人徴兵がオーストリア=ハンガリー帝国陸軍に動員され、3万人以上が死亡した。ゴリツィア・グラディスカ伯国から数十万人のスロベニア人がイタリアとオーストリアの難民キャンプに再定住させられた。オーストリアの難民はまともな待遇を受けたが、イタリアのキャンプのスロベニア人難民は敵国人とみなされ、1915年から1918年の間に数千人が栄養失調と病気で死亡した。スロベニア沿岸部の全域が破壊された。

1920年のラパッロ条約により、総人口130万人のスロベニア人のうち約32万7千人がイタリア領に残された。イタリアでファシストが権力を掌握すると、彼らは暴力的なファシストイタリア化政策の対象となった。これにより、スロベニア沿岸部とトリエステからユーゴスラビアと南アメリカへのスロベニア人、特に中産階級の大規模な移住が引き起こされた。残った人々は、受動的および武装抵抗のいくつかの連携ネットワークを組織した。最もよく知られているのは、1927年に結成された戦闘的な反ファシズム組織TIGRであり、ヴェネツィア・ジュリアのスロベニア人とクロアチア人に対するファシストの抑圧と戦った。

スロベニア人民党は、ハプスブルク家の支配下で半独立の南スラヴ国家の創設を要求する自己決定運動を開始した。この提案はほとんどのスロベニアの政党に支持され、宣言運動として知られるスロベニア市民社会の大規模な動員が続いた。この要求はオーストリアの政治エリートによって拒否されたが、第一次世界大戦の余波でオーストリア=ハンガリー帝国が崩壊した後、1918年10月6日にザグレブでスロベニア人・クロアチア人・セルビア人国民評議会が権力を掌握した。10月29日、リュブリャナでの国民集会とクロアチア議会によって独立が宣言され、新しいスロベニア人・クロアチア人・セルビア人国の設立が宣言された。

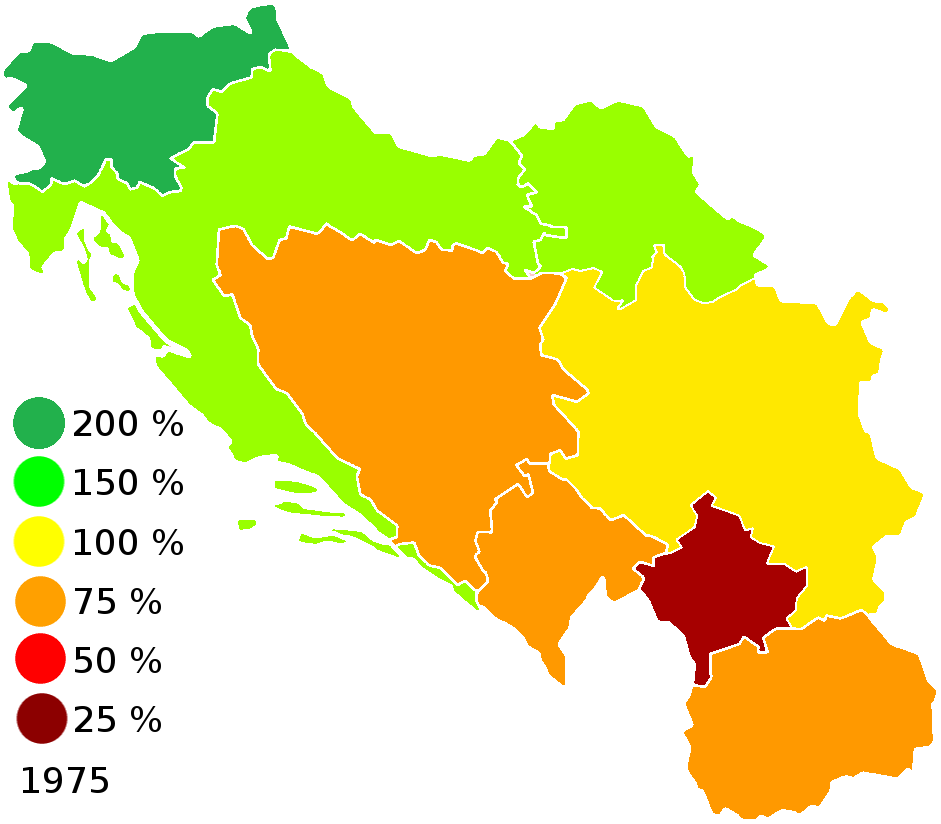

1918年12月1日、スロベニア人・クロアチア人・セルビア人国はセルビアと合併し、新しいセルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国の一部となり、1929年にユーゴスラビア王国と改称された。スロベニアの主要地域は、ユーゴスラビアの他の未開発地域と比較して最も工業化され西欧化されており、工業生産の主要中心地となった。例えば、セルビアと比較して、スロベニアの工業生産は4倍であり、北マケドニアと比較すると22倍であった。戦間期にはスロベニアでさらなる工業化が進み、1920年代には急速な経済成長が見られ、その後、1929年の経済危機と世界恐慌への比較的成功した経済調整が行われた。

1920年10月のケルンテン住民投票の後、スロベニア語を話す南ケルンテンはオーストリアに割譲された。トリアノン条約により、ユーゴスラビア王国は、以前はオーストリア=ハンガリーの一部であった、主にスロベニア人が居住するプレクムリェ地域を与えられた。イタリア、オーストリア、ハンガリーという近隣諸国の支配下に置かれた領土に住むスロベニア人は、文化同化の対象となった。

2.6. 第二次世界大戦

第二次世界大戦中、スロベニアは現在のヨーロッパの国の中で唯一、ナチス・ドイツとファシスト・イタリアの両方に三分割され完全に併合された国であった。さらに、東部のプレクムリェ地域はハンガリーに併合され、サヴァ川下流域のいくつかの村は、新しく作られたナチスの傀儡国家であるクロアチア独立国 (NDH) に編入された。

枢軸国は1941年4月にユーゴスラビアに侵攻し(ユーゴスラビア侵攻)、数週間で国を打ち負かした。リュブリャナを含む南部はイタリアに併合され、ナチスは国の北部と東部を占領した。ナチスはこれらの地域の民族浄化計画を持っており、地元のスロベニア市民をセルビア救国政府(7,500人)とNDH(10,000人)の傀儡国家に再定住させるか追放した。さらに、約46,000人のスロベニア人がドイツに追放され、その中には両親から引き離されてドイツ人家族に割り当てられた子供もいた。同時に、イタリア併合地帯のゴットシェー飛び地のドイツ系住民は、スロベニア人が追放されたナチス支配地域に再定住させられた。約3万人から4万人のスロベニア人男性がドイツ国防軍に徴兵され、東部戦線に送られた。スロベニア語は教育から禁止され、公的生活での使用も制限された。

ファシスト・イタリアに併合され、リュブリャナ県と改称されたスロベニア中南部では、1941年4月にスロベニア人民解放戦線が組織された。ユーゴスラビア共産党に率いられ、共産党指導者ヨシップ・ブロズ・チトーが率いるユーゴスラビア・パルチザンの一部としてスロベニア・パルチザン部隊を結成した。

1941年夏に抵抗運動が始まると、スロベニア市民に対するイタリアの暴力はエスカレートした。イタリア当局は約25,000人を強制収容所に追放し、これは占領地域の人口の7.5%に相当した。最も悪名高いのはラブ強制収容所とゴナルス強制収容所であった。共産党主導の反乱に対抗するため、イタリアは地元の反ゲリラ部隊を支援し、主にパルチザンの革命的暴力を嫌う地元の保守的なカトリック系スロベニア人で構成された。1943年9月のイタリアの降伏後、ドイツはリュブリャナ県とスロベニア沿岸部の両方を占領し、アドリア海沿岸作戦地域として知られる地域に編入した。彼らはスロベニアの反共産主義反乱軍をスロベニア郷土防衛隊に統合し、リュブリャナ県に傀儡政権を任命した。しかし、反ナチス抵抗運動は拡大し、新しい連邦的かつ社会主義的なユーゴスラビア内のスロベニア国家の基礎となる独自の行政構造を創設した。

1945年、ユーゴスラビアはパルチザン抵抗運動によって解放され、間もなくユーゴスラビア連邦人民共和国として知られる社会主義連邦となった。スロベニア連邦国と名付けられた最初のスロベニア共和国は、独自の親共産主義指導部によって率いられるユーゴスラビア連邦の構成共和国であった。

スロベニアの人口の約8%が第二次世界大戦中に死亡した。主にプレクムリェ地域にいた小規模なユダヤ人コミュニティは、1944年のハンガリーにおけるホロコーストで消滅した。戦前にスロベニアの人口の2.5%を占めていたドイツ語を話す少数民族は、戦後追放されるか殺害された。何百人ものイストリア・イタリア人やファシストおよび協力勢力のメンバーであったスロベニア人、そして共産主義に反対すると推定された民間人がフォイベの虐殺で殺害され、25,000人以上がスロベニア領イストリアから逃亡または追放された。約13万人の主に政治的および軍事的反対者が、1945年5月と6月に処刑された。戦争が市民生活と人権に与えた影響は甚大であり、その傷跡は戦後も長く残った。

2.7. 社会主義時代 (ユーゴスラビア社会主義連邦共和国)

第二次世界大戦におけるユーゴスラビア再建中、最初のスロベニア共和国であるスロベニア連邦国が創設され、ユーゴスラビア連邦の一部となった。これは社会主義国家であったが、1948年のチトー=スターリン分裂により、経済的および個人的自由は東側諸国よりもはるかに広範であった。1947年、第一次世界大戦後にイタリアに併合されていたスロベニア沿岸部と内カルニオラの西半分がスロベニアに併合された。

1949年から1953年に試みられた強制的な集団農業化の失敗後、スロベニアのマルクス主義理論家であり共産党指導者であったエドヴァルド・カルデリ(チトー主義の社会主義への道の主要なイデオローグ)の助言と監督の下で、労働者自主管理として知られる漸進的な経済自由化政策が導入された。共産党内外からのこの政策への反対が疑われる者は迫害され、数千人がゴリ・オトク島に送られた。

1950年代後半には文化分野でも自由化政策が見られ、ユーゴスラビア市民と外国人の両方に対して西側諸国への無制限の国境通過が許可された。1956年、ヨシップ・ブロズ・チトーは他の指導者と共に非同盟運動を設立した。1950年代、スロベニア経済は急速に発展し、強力に工業化された。1965年から1966年にかけてのユーゴスラビアのさらなる経済分権化により、スロベニアの国内総生産はユーゴスラビア諸共和国の平均の2.5倍となった。共産主義国でありながら、チトー=スターリン分裂後、ユーゴスラビアは軍事的中立と非同盟の時代を開始した。JATユーゴスラビア航空は国営航空会社であり、その存続期間中に機材と目的地の両方でヨーロッパの主要航空会社の一つに成長した。1970年代までに、成長する観光産業に主に焦点を当てたスロベニアのアドリア航空を含む、より多くの航空会社が設立された。1980年代まで、スロベニアは連邦内で比較的広範な自治を享受していた。それはヨーロッパで最も自由な共産主義国家であり、ユーゴスラビア連邦のパスポートは、冷戦中のどの社会主義国よりも多くの世界の国々へユーゴスラビア人が旅行することを許可した。多くの人々が西側諸国で働き、それが母国の失業を減らした。

体制への反対は主に知識人や文学界に限られており、1980年にチトーが死去し、ユーゴスラビアの経済的・政治的状況が非常に緊迫した後に特に声高になった。経済措置をめぐる政治的論争は国民感情にも反映され、多くのスロベニア人は、高価で非効率な連邦行政を維持しなければならないことで経済的に搾取されていると感じていた。この時期の民主化への希求は高まりつつあったが、人権状況は依然として制約されていた。

2.8. 民主化と独立

1987年、知識人のグループが雑誌『ノヴァ・レヴィヤ』の第57号でスロベニアの独立を要求した。民主化とスロベニアの独立強化の要求が噴出した。人権擁護委員会によって調整された大衆民主化運動は、共産主義者を民主的改革の方向へと押しやった。

1989年9月、スロベニアに議会制民主主義を導入するための多数の憲法改正が可決された。1990年3月7日、スロベニア議会は国家の公式名称を「スロベニア共和国」に変更した。1990年4月、スロベニアで最初の民主的選挙が行われ、ヨジェ・プチュニク率いる統一野党運動DEMOSが勝利を収めた。

スロベニアにおける初期の革命的出来事は、東ヨーロッパにおける1989年革命よりもほぼ1年先行していたが、国際的な監視員にはほとんど気づかれなかった。1990年12月23日、有権者の88%以上が主権的かつ独立したスロベニアに投票した。1991年6月25日、スロベニアは独立した。6月27日早朝、ユーゴスラビア人民軍は新国家樹立のためのさらなる措置を阻止するために軍隊を派遣し、これが十日間戦争につながった。7月7日、ブリユニ合意が調印され、停戦とスロベニア独立の実施の3ヶ月間の停止が実施された。月末には、ユーゴスラビア軍の最後の兵士がスロベニアを去った。

1991年12月、新しいスロベニア憲法が採択され、1992年には民営化に関する法律が続いた。欧州連合の加盟国は1992年1月15日にスロベニアを独立国家として承認し、国際連合は1992年5月22日に加盟国として受け入れた。

スロベニアは2004年5月1日に欧州連合に加盟した。スロベニアは欧州委員会に1人の委員を擁し、2004年6月13日の選挙で7人のスロベニア国会議員が欧州議会に選出された。2004年、スロベニアはNATOにも加盟した。スロベニアはその後、マーストリヒト基準を満たすことに成功し、2007年1月1日に(移行国として初めて)ユーロ圏に加盟した。2008年の最初の6ヶ月間、ポスト共産主義国として初めて欧州連合理事会議長国を務めた。2010年7月21日、OECDの加盟国となった。

地方および国家レベルの国内社会経済エリートに対する幻滅は、小規模な2011年10月15日の抗議よりも広範囲にわたる2012年-2013年のスロベニア抗議行動で表明された。スロベニア共和国腐敗防止委員会による疑惑に対する主要政治家の対応に関して、法律専門家は政治的恣意性を制限する制度変更の必要性を表明した。

2020年3月、ヤネス・ヤンシャはSDS、現代中央党 (SMC)、新スロベニア (NSi)、年金受給者党 (DeSUS) の新しい連立政権で3度目の首相に就任した。ヤネス・ヤンシャは右翼ポピュリストであり、元米国大統領ドナルド・トランプおよびハンガリーの右翼首相オルバーン・ヴィクトルの支持者として知られていた。2022年4月、自由主義野党である自由運動が議会選挙で勝利した。自由運動は34.5%の票を獲得し、ヤンシャのスロベニア民主党の23.6%を上回った。2022年5月25日、スロベニア議会は自由運動の指導者であるロベルト・ゴロブを新しい首相に任命することを投票で決定した。この一連の動きは、スロベニアにおける民主主義的発展と人権確立の観点から重要な意味を持つ。

3. 地理

スロベニアは中央ヨーロッパ南部に位置し、アルプス山脈東部から地中海に接する。多様な地形、気候、豊かな水資源、そして顕著な生物多様性を特徴とする。本節では、これらの地理的特徴と、関連する環境問題およびその対策について詳述する。

3.1. 地形と地質

スロベニアは中央ヨーロッパおよび南ヨーロッパに位置し、東アルプスに接し、地中海に面している。緯度は北緯45度から47度、経度は東経13度から17度の間に位置する。東経15度線は、ほぼ国を東西に二分する中央線に対応している。スロベニア共和国幾何中心は、北緯46度07分11.8秒、東経14度48分55.2秒にあり、リティヤ市のスリヴナ集落に位置する。スロベニアの最高峰はトリグラウ山(標高NaN 京 m)であり、国土の平均標高は557 mである。

スロベニアでは、ヨーロッパの4つの主要な地理的地域、すなわちアルプス山脈、ディナル・アルプス山脈、パンノニア平原、そして地中海が交わっている。アドリア海沿岸に位置するものの、スロベニアの大部分は黒海の流域に属している。ユリアン・アルプス山脈、カムニク=サヴィニャ・アルプス山脈、カラヴァンケ山脈、そしてポホリェ山地を含むアルプス山脈は、オーストリアとの長い国境に沿ってスロベニア北部を支配している。スロベニアのアドリア海沿岸は約47 kmにわたり、イタリアからクロアチアまで続いている。

「カルスト地形」という用語は、リュブリャナと地中海の間に広がるスロベニア南西部のカルスト台地に由来する。この地域は石灰岩からなり、地下河川、峡谷、洞窟が特徴である。東部および北東部のパンノニア平原は、クロアチアとハンガリーの国境に向かって広がり、基本的に平坦な地形である。しかし、スロベニアの大部分は丘陵地または山岳地帯であり、国土の約90%が標高200 m以上である。

スロベニアは、北のユーラシアプレートと南のアフリカプレートに挟まれ、反時計回りに回転する小さなアドリアプレート上に位置するため、比較的活発な地震帯にある。したがって、この国はアルプス山脈(北部)、ディナル・アルプス山脈(南部)、パンノニア盆地(東部)という3つの重要な地体構造単位の接合部に位置している。科学者たちは過去に60回の破壊的な地震を確認しており、国内全域に地震観測所のネットワークが活動している。スロベニアの多くの地域は炭酸塩岩の基盤岩を持ち、広範な洞窟系が発達している。

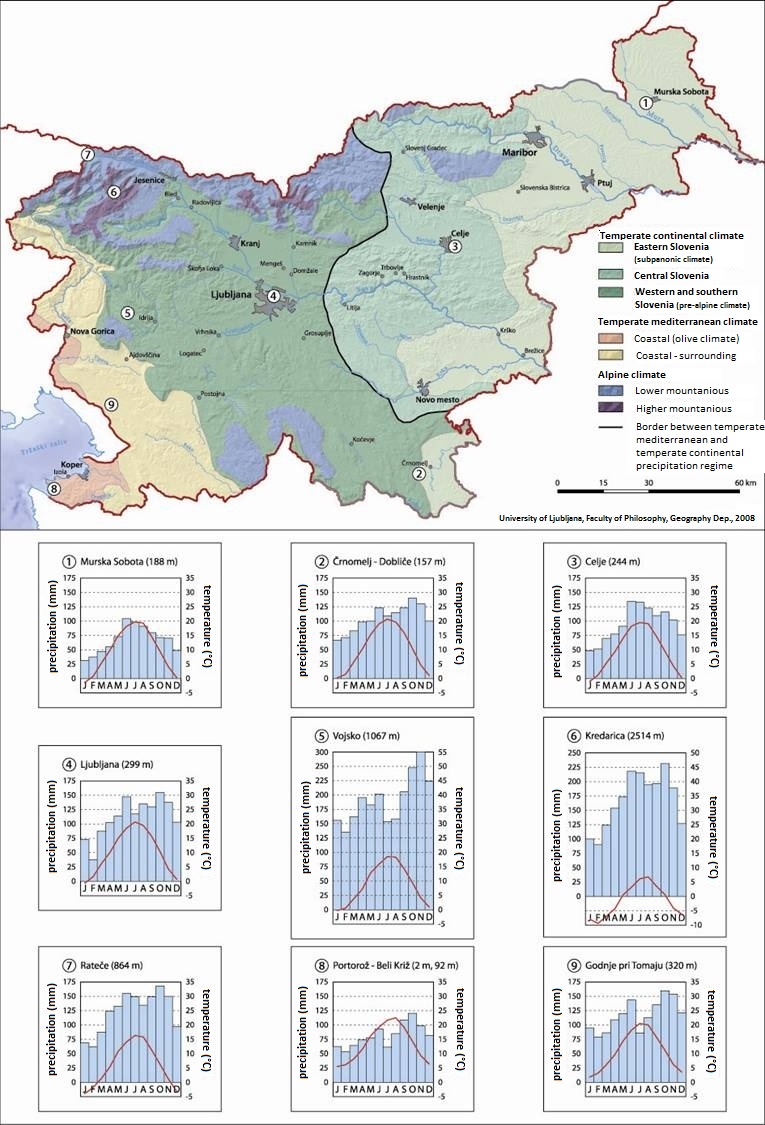

3.2. 気候

スロベニアは温帯に位置している。気候はまた、多様な地形、アルプス山脈、アドリア海の影響を受けている。北東部では、冬と夏の気温差が最も大きい大陸性気候が卓越している。沿岸地域では、亜地中海性気候が見られる。海が気温に与える影響はソチャ川流域まで及んでおり、高山地域では厳しい高山気候となる。国の大部分で、これら3つの気候システムが強く相互作用している。

降水量は、しばしばジェノヴァ湾からやってくるが、国内でも地域によって異なり、西部地域では3500 mmを超える一方、プレクムリェ地方では800 mmまで減少する。冬には雪が頻繁に降り、リュブリャナでの記録的な積雪量は1952年に146 cmを記録した。

西ヨーロッパと比較して、スロベニアはアルプス山脈の風下にあるため、あまり風が強くない。平均風速は近隣諸国の平野部よりも低い。起伏の多い地形のため、日周期を持つ局地的な鉛直風が存在する。これらに加えて、地域的に特に重要な3つの風がある。それは、ボーラ、ユーゴ、そしてフェーン風である。ユーゴとボーラは沿岸部の特徴であり、ユーゴは湿潤で温暖であるのに対し、ボーラは通常冷たく突風的である。フェーンはスロベニア北部のアルプス地域に典型的である。一般的にスロベニアでは、北東風、南東風、北風が吹く。

3.3. 水資源

スロベニアの領土の大部分(1.64 万 km2、すなわち81%)は黒海流域に属し、より小さな部分(3850 km2、すなわち19%)はアドリア海流域に属している。これらの2つの部分は、主要な河川であるムール川流域、ドラヴァ川流域、サヴァ川流域(コルパ川流域を含む)、そしてアドリア海の河川流域に関して、より小さな単位に分けられる。他の先進国と比較して、スロベニアの水質はヨーロッパで最も高い部類に入ると考えられている。その理由の1つは、間違いなくほとんどの河川がスロベニアの山岳地帯に源を発していることである。しかし、これはスロベニアが地表水や地下水の水質に問題を抱えていないという意味ではなく、特に集約農業が行われている地域では問題が見られる。

3.4. 生物多様性

スロベニアは、1992年6月13日にリオ生物多様性条約に署名し、1996年7月9日に条約締約国となった。その後、生物多様性国家戦略・行動計画を作成し、2002年5月30日に条約事務局に受理された。

スロベニアは、地質学的単位と生物地理学的地域の接触、そして人間の影響により、非常に多様な生息地を特徴としている。この国には、ディナル山脈混合林、パンノニア混合林、アルプス針葉樹林・混合林、イリュリア落葉樹林という4つの陸上エコリージョンが存在する。国土の約12.5%が保護されており、35.5%がナチュラ2000生態系ネットワークに含まれている。しかし、汚染と環境悪化のため、多様性は減少傾向にある。スロベニアの2019年の森林景観健全度指数の平均スコアは3.78/10で、172カ国中140位であった。

3.4.1. 動物

スロベニアの生物多様性は高く、地球表面積の0.004%に世界の生物の1%が生息している。75種の哺乳類が生息しており、その中にはマーモット、アルプスアイベックス、シャモアなどがいる。多数のシカ、ノロジカ、イノシシ、ノウサギも生息している。ヤマネはスロベニアのブナ林でよく見られる。これらの動物を捕獲することは長い伝統であり、スロベニアの国民的アイデンティティの一部となっている。

重要な肉食動物には、ユーラシアオオヤマネコ、ヨーロッパヤマネコ、キツネ(特にアカギツネ)、キンイロジャッカルなどがいる。ハリネズミ、テン、そしてクサリヘビやヨーロッパヤマカガシなどのヘビも生息している。最近の推定によると、スロベニアには約40~60頭のハイイロオオカミと約450頭のヒグマが生息している。

スロベニアは非常に多様な洞窟生物が生息しており、数十種の固有種がいる。洞窟脊椎動物の中で唯一知られているのはホライモリで、カルスト地方、下カルニオラ、白カルニオラに生息している。

アドリア海北部で定期的に見られる唯一のクジラ類はハンドウイルカである。

モリフクロウ、トラフズク、ワシミミズク、タカ、チュウヒダカなど、多種多様な鳥類が生息している。他の猛禽類も記録されており、リュブリャナやマリボルに移住して繁殖しているカラス、ハシボソガラス、カササギの数も増加している。その他の鳥類には、クマゲラやヨーロッパアオゲラ、そして主にプレクムリェ地方で営巣するシュバシコウなどがいる。

スロベニアには8種(ニワトリ、ブタ、イヌ、ウマ、ヒツジ、ヤギ、ミツバチ、ウシ)13の在来家畜がいる。その中には、カルスト・シェパード、カルニオランミツバチ、リピッツァナー馬などがいる。マーブルトラウトはスロベニア固有の魚である。外来種のマスが侵入した湖や小川にマーブルトラウトを再導入するための広範な繁殖プログラムが導入されている。スロベニアにはヨーロッパオオナマズも生息している。

3.4.2. 植物

スロベニアはヨーロッパで3番目に森林が多い国であり、国土の58.3%が森林に覆われている。森林は重要な天然資源であり、伐採は最小限に抑えられている。内陸部には典型的な中央ヨーロッパの森林があり、主にオークとブナである。山岳地帯では、トウヒ、モミ、マツがより一般的である。マツはカルスト台地に生育しているが、この地域の3分の1しかマツ林で覆われていない。スロベニアの森林で一般的なシナノキは国の象徴である。森林限界は標高1700 mから1800 mである。

アルプスでは、Daphne blagayana、リンドウ(Gentiana clusii、Gentiana froelichii)、Primula auricula、エーデルワイス(スロベニア登山の象徴)、Cypripedium calceolus(アツモリソウ)、Fritillaria meleagris(バイモ)、Pulsatilla grandis(オキナグサ)などの花が見られる。スロベニアには民族植物学的に有用な多くの植物群が生息している。民族植物学的に重要な既知の59種のうち、Aconitum napellus(トリカブト)、Cannabis sativa(アサ)、Taxus baccata(イチイ)などのいくつかの種は、スロベニア共和国官報により使用が制限されている。

3.4.3. 菌類

スロベニアからは2,400種以上の菌類が記録されており、この数字には地衣類形成菌は含まれていないため、既に知られているスロベニアの菌類の総数は間違いなくはるかに多い。さらに多くが未発見のままである。

4. 政治

スロベニアは議会制民主主義の共和国であり、複数政党制を採用している。国家元首は大統領、行政府は首相が率いる内閣、立法府は国民議会と国民評議会から成る二院制議会が担う。本節では、この三権分立に基づく政府構造、主要政党、選挙制度、近年の政治動向、そして市民参加と民主主義の発展について詳述する。

4.1. 政府構造

スロベニアの国家権力は、大統領、行政府(政府)、立法府(議会)、司法府の間で分立している。それぞれの機関が憲法に定められた役割と機能を担い、相互に抑制し均衡を保つことで、民主的な統治を実現している。

4.1.1. 大統領

大統領

スロベニアの大統領は国家元首であり、国民の直接選挙によって選出される。任期は5年で、連続2期まで務めることができる。大統領は国家を代表する役割を担い、スロベニア軍の最高司令官でもある。大統領は儀礼的な役割に加え、国民統合の象徴としての重要な役割も果たしている。

4.1.2. 行政府 (政府)

首相

スロベニアの行政権は、首相が率いる内閣(Vlada Republike Slovenijeスロベニア語)が有する。首相および閣僚は国民議会によって選出され、国民議会に対して責任を負う。内閣は、国の政策決定および執行の中心的な役割を担い、各省庁を通じて行政事務を分掌する。

4.1.3. 立法府 (議会)

スロベニアの立法権は、議会が有する。議会は二院制であり、非対称的な権能を持つ。主要な権限は国民議会(Državni zbor Republike Slovenijeスロベニア語)に集中している。国民議会は90議席で構成され、そのうち88議席は比例代表制によって国民全体から選出され、残り2議席は国内のハンガリー系およびイタリア系の少数民族を代表するために、それぞれの登録された構成員によって選出される。選挙は4年ごとに行われる。

国民評議会(Državni svet Republike Slovenijeスロベニア語)は40議席で構成され、社会的、経済的、専門的、地域的利益を代表するために任命される。国民評議会は限定的な諮問権と統制権を有する。

1992年から2004年にかけては自由民主主義党 (LDS) が政権を担い、チトー主義経済から資本主義市場経済への段階的な移行を主導した。同党の党首であり、1992年から2002年まで首相を務めたヤネス・ドルノウシェクは、ミラン・クーチャン大統領(1990年-2002年在任)と共に、1990年代のスロベニアで最も影響力のある政治家の一人であった。

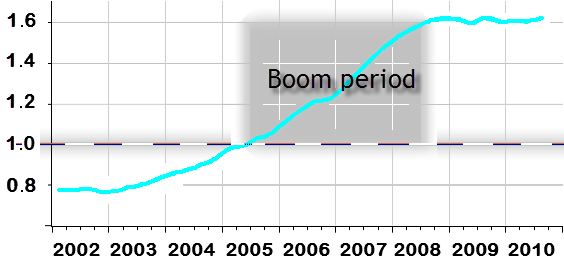

2005年から2008年のヤネス・ヤンシャ第一次政権下では、EU加盟後の過度な楽観主義が見られた。独立後初めて、スロベニアの銀行は融資預金比率が制御不能に陥り、外国銀行からの過剰な借入と、地元の企業家を含む顧客への過剰な信用供与が行われた。世界金融危機と欧州ソブリン危機の発生後、2008年の選挙でヤンシャ政権に代わった左派連立政権は、2005年から2008年の過剰借入の結果に直面しなければならなかった。経済回復を助けるための改革を実施しようとする試みは、後にヤンシャのSDSの党員となった学生が率いる学生デモ隊や労働組合によって反対された。提案された改革は国民投票で延期された。左派政権は不信任投票で失脚した。

2020年3月、ヤネス・ヤンシャはSDS、現代中央党 (SMC)、新スロベニア (NSi)、年金受給者党 (DeSUS) の新しい連立政権で3度目の首相に就任した。ヤンシャは右翼ポピュリストであり、元米国大統領ドナルド・トランプおよびハンガリーの右翼首相オルバーン・ヴィクトルの支持者として知られていた。2022年4月、自由主義野党である自由運動が議会選挙で勝利した。自由運動は34.5%の票を獲得し、ヤンシャのスロベニア民主党の23.6%を上回った。2022年5月25日、スロベニア議会は自由運動の指導者であるロベルト・ゴロブを新しい首相に任命することを投票で決定した。

4.2. 司法府

スロベニアの司法権は、国民議会によって選出される裁判官によって執行される。スロベニアの司法権は、一般的な権限を持つ裁判所と、特定の法分野に関連する事項を扱う専門裁判所によって実施される。国家検察官は、犯罪を犯した疑いのある者に対して提起された事件を起訴する責任を負う独立した国家機関である。憲法裁判所は、9年の任期で選出される9人の裁判官で構成され、法律の憲法適合性について決定する。すべての法律および規則は、国際法の一般原則および批准された国際協定にも適合しなければならない。

4.3. 政党

スロベニアは複数政党制を採用しており、様々なイデオロギーを持つ政党が存在する。主要政党としては、中道左派の自由運動党、中道右派のスロベニア民主党 (SDS)、社会民主党 (SD)、左翼党 (Levica)、キリスト教民主主義を掲げる新スロベニア (NSi) などがある。選挙結果に応じてこれらの政党が連立を組み、政権を運営することが一般的である。近年の政党間競争は活発であり、政権交代もしばしば見られる。

4.4. 軍事

スロベニア軍は、国際協定に従い、単独または同盟内で軍事的防衛を提供する。2003年に徴兵制度が廃止されて以来、完全に専門的な常備軍として組織されている。最高司令官はスロベニア共和国大統領であり、作戦指揮はスロベニア軍参謀総長の権限下にある。2016年の軍事費は国のGDPの推定0.91%であった。NATOに加盟して以来、スロベニア軍は国際平和支援により積極的に参加している。彼らは平和支援活動や人道的活動に参加しており、特にボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、アフガニスタンで活動する国際部隊の一員としてスロベニア兵が派遣されている。2024年の世界平和度指数によると、スロベニアは世界で9番目に平和な国である。

5. 行政区画

スロベニアの地方自治は、基礎自治体であるオプチナを基本単位とし、統計目的や地域開発計画のために統計地域が設定されている。また、歴史的背景に基づく伝統的な地方区分も国民のアイデンティティと深く結びついている。

5.1. 地方自治体 (オプチナ)

公式には、スロベニアは212の市町村(občinaオプチナスロベニア語、複数形: občineオプツィネスロベニア語)に区分され、そのうち12市町村は都市自治体の地位を有している。オプチナはスロベニアにおける唯一の地方自治体であり、行政の基礎単位である。各オプチナは、4年ごとに住民投票で選出される首長(županジュパンスロベニア語)と市町村議会(občinski svetオプチンスキ・スヴェトスロベニア語)によって運営される。大部分のオプチナでは、市町村議会は比例代表制によって選出されるが、一部の小規模なオプチナでは多数代表制が採用されている。都市自治体では、市町村議会は市議会または町議会と呼ばれる。各オプチナにはまた、首長によって任命される行政長(načelnik občinske upraveナチェルニク・オプチンスケ・ウプラヴェスロベニア語)がおり、地方行政の運営を担当する。

公式には、オプチナとスロベニア共和国の間に中間的な行政単位は存在しない。62の行政管区(公式には「行政単位」upravne enoteウプラヴネ・エノテスロベニア語と呼ばれる)は、中央政府行政の単なる下部組織であり、それぞれの行政機関の所在地にちなんで名付けられている。

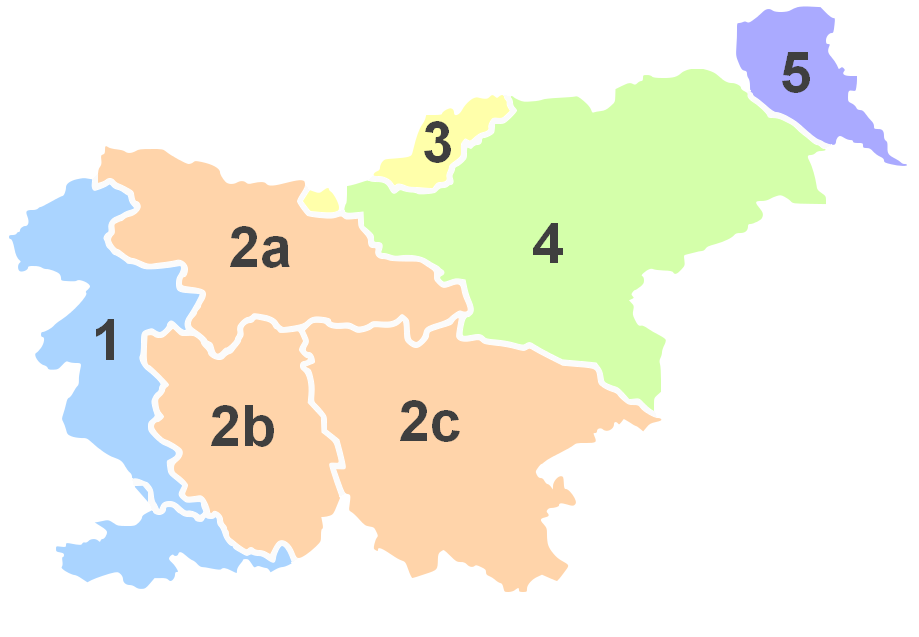

5.2. 統計地域

12の「統計地域」は行政機能を持たず、欧州連合の地域政策の目的のために2つのマクロ地域に細分化される。これら2つのマクロ地域は以下の通りである。

- 東スロベニア(Vzhodna Slovenijaスロベニア語 - SI01):ポムルスカ、ポドラウスカ、コロシュカ、サヴィンスカ、中央サヴァ、下サヴァ、南東スロベニア、内カルニオラ・カルストの各統計地域を含む。

- 西スロベニア(Zahodna Slovenijaスロベニア語 - SI02):中央スロベニア、ゴレンスカ、ゴリシュカ、沿岸カルストの各統計地域を含む。

5.3. 伝統的地域

スロベニアの伝統的な地域区分は、旧ハプスブルク君主国の王室属領(カルニオラ、カリンティア、シュタイアーマルク、沿岸部)に基づいている。スロベニア人は、カルニオラ全体やスロベニア国家全体よりも、沿岸部、プレクムリェ地方、そして上カルニオラ、下カルニオラ、そしてそれほどではないが内カルニオラといった伝統的な(下位)地域に対してより強いアイデンティティを持つ傾向がある。

首都リュブリャナは歴史的にカルニオラの行政の中心地であり、第二次世界大戦中にドイツ併合領とイタリアのリュブリャナ県の境界があったシェントヴィト地区(上カルニオラに属した)を除き、内カルニオラに属していた。

6. 国際関係

スロベニアは独立以来、西ヨーロッパ諸国との関係強化を外交の基本方針とし、欧州連合 (EU) および北大西洋条約機構 (NATO) への加盟を果たした。国際社会においては、人権、民主主義、法の支配といった価値を重視し、多国間協調を通じて平和と安定に貢献することを目指している。

6.1. 主要国との関係

スロベニアは、イタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアといった周辺国と緊密な外交・経済・文化関係を築いている。これらの国々とは、国境を越えた協力や少数民族の権利保護など、共通の課題にも取り組んでいる。ドイツ、フランスなどのEU主要国とも良好な関係を維持し、経済協力や文化交流を推進している。

日本との関係は、1992年の外交関係樹立以来、着実に発展している。1993年には東京に駐日スロベニア大使館が、2006年にはリュブリャナに在スロベニア日本国大使館がそれぞれ開設された。両国間では、要人の相互訪問が活発に行われており、2013年にはボルト・パホル大統領(当時)が訪日し、日本の文仁親王・同妃がスロベニアを訪問した。2016年にはミロ・ツェラル首相(当時)が訪日し、安倍晋三首相(当時)と会談し、二国間関係の強化を確認した。また、同年に租税条約が署名されるなど、経済関係の法的枠組みも整備されている。

6.2. 国際機関加盟国としての活動

スロベニアは、国際連合 (UN)、欧州連合 (EU)、北大西洋条約機構 (NATO)、経済協力開発機構 (OECD)、欧州安全保障協力機構 (OSCE)、欧州評議会など、多くの主要な国際機関の加盟国である。これらの機関の枠組みの中で、国際平和と安全の維持、人権と民主主義の促進、経済協力、環境保護といった地球規模の課題解決に積極的に貢献している。特に、EU加盟国としては、2008年上半期と2021年下半期に欧州連合理事会議長国を務め、EUの政策決定や国際的な役割において指導力を発揮した。また、NATO加盟国としては、集団防衛体制への貢献や国際平和維持活動への参加を通じて、地域の安定に寄与している。スロベニアは、フランコフォニー国際機関のオブザーバー国でもある。

7. 経済

スロベニアは高所得の先進国経済を有し、輸出志向型である。製造業とサービス業が主要産業であり、ユーロ圏の一員として安定した経済成長を目指しているが、近年の世界経済危機の影響も受けている。本節では、スロベニア経済の成長過程、主要産業、農林水産業、エネルギー事情、観光、交通インフラについて、社会的公正や環境持続可能性への配慮という視点も交えながら詳述する。

7.1. 経済成長と現状

スロベニアは、一人当たりGDPにおいて最も豊かなスラブ系国家であり、高い人的資本を特徴とする先進国である。旧ユーゴスラビア構成国の中では最も早くから工業化が進んでおり、伝統的な鉱業・工業、化学工業に加え、発達したサービス部門(情報技術、金融サービスなど)を有する。2007年に旧東側諸国の新規EU加盟国として初めてユーロを導入し、2010年には経済協力開発機構 (OECD) に加盟した。国内では地域間の経済格差が見られ、首都リュブリャナを含む中央スロベニア地域や西部地域が最も豊かである一方、ムラ地域、中央サヴァ地域、沿岸部=内カルニオラ地域などは比較的開発が遅れている。

2004年から2006年にかけてスロベニア経済は年平均約5%成長し、2007年には7%近くまで拡大した。この成長は主に企業、特に建設部門における負債によって支えられていた。しかし、世界金融危機と欧州ソブリン危機は国内経済に大きな影響を与え、特に建設業界は2010年から2011年にかけて深刻な打撃を受けた。2009年には、スロベニアの一人当たりGDPは8%縮小し、これはバルト三国とフィンランドに次ぐEU内での最大の減少率であった。急速な少子高齢化もスロベニア経済にとって負担増となっている。

2012年8月には前年同月比で0.8%の縮小が見られたが、第1四半期には前期比0.2%の成長を記録した。国内消費の落ち込みと輸出成長の鈍化が主な要因とされた。これは、財政緊縮、2011年末の予算支出凍結、経済改革の失敗、不適切な資金調達、輸出の減少などが影響している。2013年にはいくつかの銀行がEU基金による救済が必要と見込まれたが、自国資金で必要な資本を賄うことができた。歳出削減を目指す財政措置や法整備、いくつかの民営化が2014年からの経済回復を後押しした。実質経済成長率は2016年に2.5%、2017年には5%に加速した。建設部門は最近増加傾向にあり、観光産業も継続的な成長が見込まれている。2017年以降、スロベニアは緩やかな経済成長を経験し、2017年から2019年のGDP成長率は年平均約2%であった。しかし、多くの他国と同様に、スロベニア経済もCOVID-19パンデミックの影響を受け、2020年には約5%の縮小を経験した。全体として、スロベニア経済は比較的小規模だが開放的であり、近年は回復力を示している。

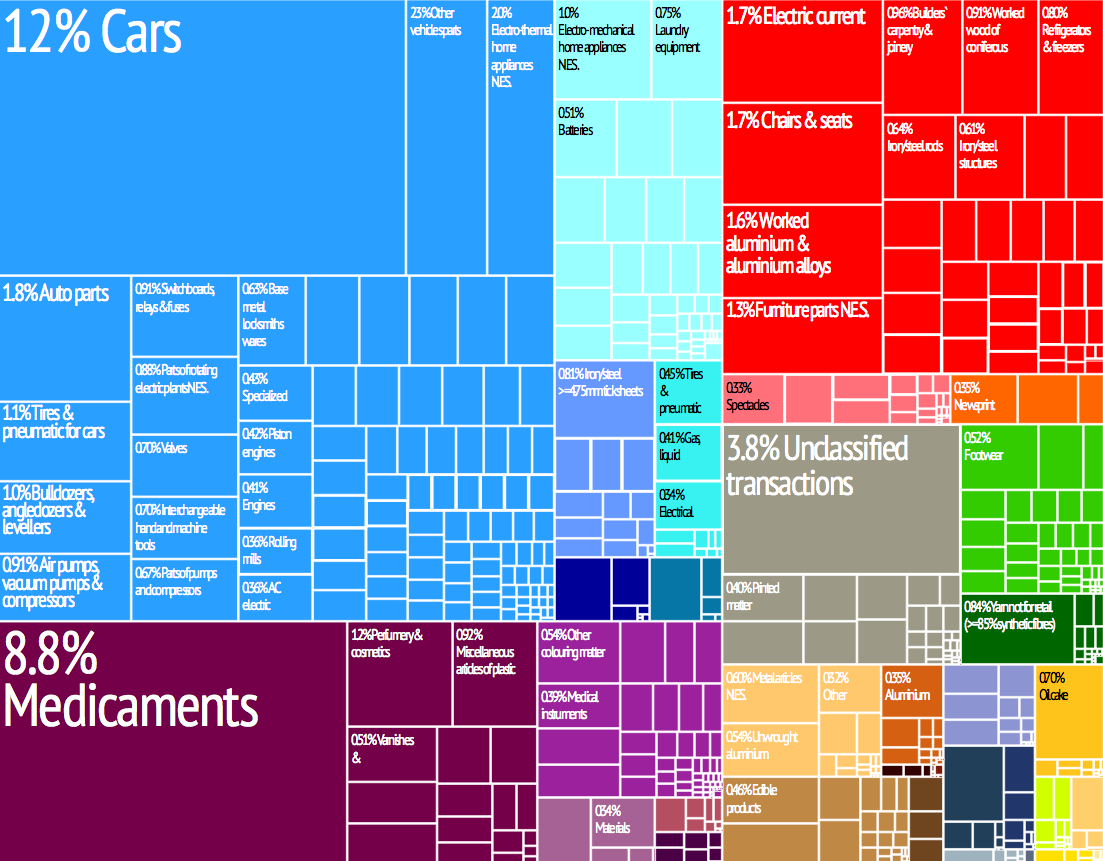

スロベニアの製造業は国の経済に最も貢献する部門の一つであり、GDPの約25%を占める。特に自動車および電気工学の分野で強力な伝統を持つ。その他の重要な部門には、GDPの約65%を占めるサービス業、そしてGDPの約2%を占める農業、林業、漁業がある。スロベニアは輸出志向の強い経済であり、輸出はGDPの約80%を占める。主要な輸出相手国は他のヨーロッパ諸国、特にドイツ、イタリア、オーストリアである。主要な輸出品目には、機械および輸送機器、工業製品、化学製品が含まれる。

スロベニア政府は、経済成長と発展を促進するための一連の政策を実施してきた。これらには、外国直接投資の誘致、官僚的形式主義の削減、研究開発への投資増加などが含まれる。また、労働市場の効率改善と経済の柔軟性向上を目指す改革も導入されている。企業団体との協議における政府のアプローチは、欧州委員会によって優れた事例として注目されている。

スロベニアの国家債務は世界金融危機中に大幅に増加したが、2019年には減少し、2018年末には322億2300万ユーロ(GDPの70%)であった。

7.2. 主要産業

スロベニアの労働人口の約3分の2がサービス業に、3分の1以上が工業および建設業に従事している。スロベニアは、教育水準の高い労働力、よく整備されたインフラ、そして主要な交易路の交差点に位置するという利点を有している。

一人当たりの外国直接投資 (FDI) の水準はEU内で最も低い部類に入り、スロベニア経済の労働生産性と競争力は依然としてEU平均を大幅に下回っている。税金は比較的高く、労働市場は経済界から柔軟性に欠けると見なされており、産業は中国、インド、その他の地域に販売を奪われている。

主要産業は、自動車、電気・電子機器、機械、医薬品、燃料である。スロベニアで事業を展開する主要なスロベニア企業には、家電メーカーのゴレニェ、製薬会社のKRKAおよびレック(ノバルティスの子会社)、石油販売会社のペトロール・グループ、エネルギー供給会社のGEN、GEN-I、HSE、そしてルノーの製造子会社であるレヴォズなどがある。これらの企業は、スロベニア経済の牽引役であり、輸出を通じて国際市場でも競争力を有している。労働者の権利擁護や産業構造の転換に伴う社会的影響への対応は、持続的な経済発展のための重要な課題である。

7.3. 農林水産業

スロベニアの農業は、国土の地理的条件から多様な形態をとる。全土がケッペンの気候区分でいう温暖湿潤気候と西岸海洋性気候に覆われているため、気候は農業に適しているが、起伏に富んだ地形が広がるため、耕地面積は国土の14.1%と限られている。

ビールの原料となるホップの生産は盛んで、特にジャレツ周辺が主産地であり、2002年時点で世界第8位(シェア2.0%)の2,000トンを生産した。主要な穀物としては、約3分の2がトウモロコシ、残りがコムギである。穀倉地帯は、リュブリャナ周辺やプレクムリェ地方の平坦な地域に広がっている。

ブドウ栽培とワイン醸造は長い歴史を持ち、ポドラヴェ、ポサヴェ、プリモルスカ地方などで年間8,000万から9,000万リットルのワインが生産されている。

畜産業では、牛、豚、羊などが飼育されている。特にカルスト地方のリブニツァ村では、古くからウィーンの宮廷でパレードなどに用いられる儀典用のリピッツァナー馬の飼育が行われてきた。

森林は国土の半分以上を占め、重要な天然資源であるが、伐採は持続可能な範囲に管理されている。

漁業は、アドリア海沿岸部で小規模に行われているが、国の経済に占める割合は小さい。年間漁獲高は2,000トンに満たない。

持続可能な農林水産業への取り組みとして、有機農業の推進や伝統的な農法の維持、森林資源の適切な管理などが進められている。

7.4. エネルギー

2018年、スロベニアの純エネルギー生産量は12,262 GWh、消費量は14,501 GWhであった。内訳は、水力発電所が4,421 GWh、火力発電所が4,049 GWh、そしてクルシュコ原子力発電所が2,742 GWh(スロベニアの取り分は50%で、残りの50%は共同所有によりクロアチアへ供給)であった。国内の電力消費の84.6%が国内生産で賄われたが、この割合は年々減少しており、スロベニアは電力輸入への依存度を高めている。

新しい600MWのショシュタニ火力発電所のブロックは建設を終え、2014年秋に稼働を開始した。39.5MWのクルシュコ水力発電所は2013年に完成した。41.5MWのブレージツェ水力発電所と30.5MWのモクリツェ水力発電所は2018年にサヴァ川に建設され、さらに累積容量338MWの10基の水力発電所の建設が2030年までに完了する予定である。ドラヴァ川には大規模な揚水発電所であるコジャク発電所が計画段階にある。

2018年末時点で、少なくとも295MWpの太陽光発電モジュールと31.4MWのバイオガス発電所が設置されている。2017年と比較して、再生可能エネルギー源はエネルギー消費全体に5.6パーセントポイント多く貢献した。太陽光および風力エネルギー源の分野で生産を増やすことに関心があるが(補助金制度が経済的実現可能性を高めている)、マイクロロケーションの解決手続きがこの取り組みの効率に大きな負担をかけている(自然保護対エネルギー生産施設のジレンマ)。

7.5. 観光

スロベニアは、多様な自然と文化的な魅力を観光客に提供している。様々な形態の観光が発展しており、観光客を引き付ける地域は広範囲に及ぶが、観光市場自体は比較的小規模である。大規模な観光開発や深刻な環境への圧力は見られない。2017年には、ナショナルジオグラフィック・トラベラー誌によって、スロベニアは世界で最も持続可能な観光が進んでいる国として宣言された。

首都リュブリャナには、重要なバロック建築やウィーン分離派様式の建物が多く、地元出身の建築家ヨジェ・プレチニックによる重要な作品も数多く残っている。

国の北西部には、ブレッド湖やソチャ渓谷を含むユリアン・アルプス山脈があり、トリグラフ国立公園の中心には国内最高峰のトリグラフ山がそびえる。その他の山脈には、カムニク=サヴィニャ・アルプス山脈、カラヴァンケ山脈、ポホリェ山地などがあり、スキーヤーやハイカーに人気がある。

スロベニア沿岸部のカルスト台地は、炭酸塩岩盤が水に溶解して形成される景観であるカルスト地形の語源となった。この地域には洞窟が多く、最も有名なのはポストイナ鍾乳洞とUNESCO世界遺産に登録されているシュコツィアン洞窟群である。スロベニア領イストリア地方はアドリア海に面しており、最も重要な歴史的建造物はヴェネツィア・ゴシック建築の地中海都市ピランであり、ポルトロシュの集落は夏に多くの観光客で賑わう。

スロベニア第二の都市マリボル周辺の丘陵地帯は、ワイン醸造で有名である。国の北東部は温泉地が豊富で、ロガシュカ・スラティナ、ラデンツィ、チャテジュ・オプ・サヴィ、ドブルナ、モラフスケ・トプリツェなどが過去20年間で重要性を増している。

その他の人気の観光地としては、歴史都市プトゥイやシュコーフィア・ロカ、そしてプレッドヤーマ城などのいくつかの城がある。

スロベニアの観光において重要な部分を占めるのは、会議観光とギャンブル観光である。スロベニアは、人口1,000人当たりのカジノの割合が欧州連合で最も高い国の一つである。ノヴァ・ゴリツァにあるペルラ・ホテル・アンド・カジノは、この地域で最大のカジノである。

スロベニアへの外国人観光客の大部分は、主要なヨーロッパ市場(イタリア、オーストリア、ドイツ、クロアチア、ベルギー、オランダ、セルビア、ロシア、ウクライナ)から来ており、次いでイギリスとアイルランドである。ヨーロッパからの観光客がスロベニアの観光収入の90%以上を生み出している。2016年、スロベニアはオランダを拠点とする組織グリーン・デスティネーションズによって世界初のグリーンカントリーとして宣言された。

7.6. 交通

スロベニアの交通網は、その地理的条件と、ヨーロッパの主要な輸送回廊(汎ヨーロッパ回廊V号線および汎ヨーロッパ回廊X号線)の交差点に位置することから発展してきた。道路交通が中心であるが、鉄道、海運、航空輸送も国内および国際的な連結性において重要な役割を担っている。本項では、これらの交通インフラの現状と課題について詳述する。

7.6.1. 道路交通

道路による貨物および旅客輸送は、スロベニアの輸送全体の80%を占めている。自家用車は公共の道路旅客輸送よりもはるかに人気があり、公共輸送は大幅に減少している。スロベニアは、欧州連合の平均と比較して、高速道路および自動車道の密度が非常に高い。1994年以降に建設が加速された高速道路システムは、ゆっくりとではあるが着実にスロベニアを大きな都市圏へと変貌させてきた。他の国道は、手入れの怠慢と全体的な交通量の増加により、急速に悪化している。

7.6.2. 鉄道交通

既存のスロベニア鉄道は時代遅れであり、高速道路網との競争に苦慮している。これは部分的には人口集落が分散していることも一因である。この事実と、主に列車で輸送されるコペル港を通る交通量の増加予測のため、コペル-ディヴァチャ間の第二鉄道の建設が初期段階にある。財政資産の不足により、スロベニア鉄道網の維持管理と近代化は怠られてきた。時代遅れのインフラのため、スロベニアにおける鉄道貨物輸送のシェアは減少傾向にある。鉄道旅客輸送は、1990年代の大幅な落ち込みの後、回復しつつある。汎ヨーロッパ鉄道回廊V号線とX号線、および他のいくつかの主要なヨーロッパの鉄道路線がスロベニアで交差している。スロベニア国内のすべての国際通過列車はリュブリャナに乗り入れている。

7.6.3. 海上交通 (港湾)

スロベニアの主要港はコペル港である。コンテナ輸送においてはアドリア海北部最大の港であり、年間約59万TEUを取り扱い、世界の主要港すべてへの航路を有している。スエズ運河以東の目的地へは、北ヨーロッパの港よりもはるかに近い。加えて、海上旅客交通のほとんどはコペルで行われている。国際旅客輸送および貨物輸送に使用される2つの小さな港がイゾラとピランにある。旅客輸送は主にイタリアとクロアチアとの間で行われている。スロベニア唯一の海運会社であるスプロシュナ・プロヴバは貨物を輸送し、外国の港でのみ活動している。

7.6.4. 航空交通

スロベニアの航空輸送は非常に少ないが、1991年以降大幅に成長している。スロベニアには3つの国際空港があり、中央スロベニアにあるリュブリャナ・ヨジェ・プチュニク空港が最も利用が多く、ヨーロッパの多くの主要都市への接続がある。マリボル・エドヴァルト・ルスジャン空港は国の東部に、ポルトロシュ空港は西部にある。国営のアドリア航空はスロベニア最大の航空会社であったが、2019年に破産し運航を停止した。2003年以降、いくつかの新しい航空会社、主に格安航空会社が市場に参入している。スロベニア唯一の軍用空港は、南西部にあるツェルクリェ・オプ・クルキ空軍基地である。スロベニアには12の公共空港もある。

8. 社会

スロベニア社会は、比較的均質な民族構成、低い人口密度、高齢化の進行といった特徴を持つ。公用語はスロベニア語であるが、少数民族言語も保護されている。教育水準は高く、福祉制度も整備されている。本節では、これらの人口統計、民族、都市化、言語、移民、宗教、教育、保健医療、福祉、治安および人権といった社会の諸側面について、社会的公正と包摂の観点から解説する。

8.1. 人口

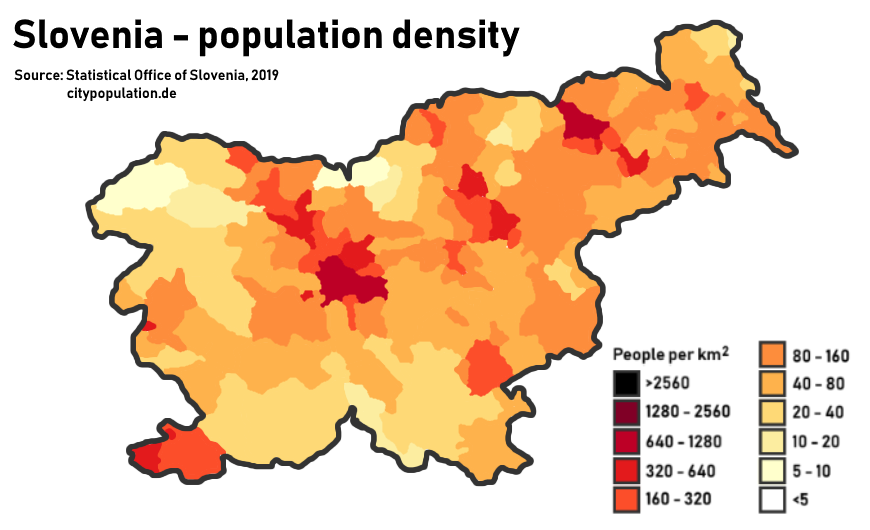

2024年6月時点のスロベニアの人口は2,118,937人である。人口密度は1平方キロメートルあたり103人であり、ヨーロッパ諸国の中では低い(オランダの402 /km2、イタリアの195 /km2と比較)。内カルニオラ=カルスト統計地方の人口密度が最も低く、中央スロベニア統計地方が最も高い。

スロベニアは、低い出生率と平均寿命の伸長により、ヨーロッパ諸国の中でも特に人口高齢化が顕著な国の一つである。64歳以上のスロベニアの住民のほぼ全員が退職しており、男女間に大きな差はない。移民にもかかわらず、生産年齢人口は減少している。現行の女性57歳、男性58歳からの退職年齢引き上げ案は、2011年の国民投票で否決された。また、平均寿命における男女差は依然として大きい。2014年の合計特殊出生率 (TFR) は1.33人と推定され、人口置換水準である2.1人を下回っている。子供の大部分は未婚の女性から生まれており(2016年には全出生の58.6%が婚外子であった)。2018年の出生時平均寿命は81.1歳(男性78.2歳、女性84歳)であった。

2009年、スロベニアの自殺率は年間10万人あたり22人であり、これはスロベニアをヨーロッパで最も自殺率の高い国の一つに位置づけている。それにもかかわらず、2000年から2010年にかけて、自殺率は約30%減少した。地域差や男女差は顕著である。

8.2. 民族構成

2002年の国勢調査によると、スロベニアの民族構成は主にスロベニア人(83.06%)で占められている。その他、セルビア人(1.98%)、クロアチア人(1.81%)、ボシュニャク人(1.10%)などが続く。マジャル人やイタリア人、ロマなども少数民族として存在し、その他の少数民族全体で約4.85%を構成する。国勢調査では、自身の民族を無回答または不明とした人々も8.9%いた。スロベニア人の割合は、比較的低い出生率のため、総人口に占める割合が継続的に減少している。少数民族の権利は憲法で保障されており、特にハンガリー系およびイタリア系少数民族は言語的・文化的権利が保護され、議会にも議席を有している。ロマの社会的包摂は依然として課題である。

8.3. 都市と住居

定義にもよるが、スロベニアの人口の65%から79%が広域都市圏に居住している。OECDの農村地域の定義によれば、スロベニアの統計地域のいずれも大部分が都市化されているとは言えず、これは人口の15%以下が農村コミュニティに住んでいることを意味する。この定義によると、統計地域は次のように分類される。

- 大部分が農村地域:ムラ、ポドラウスカ、コロシュカ、サヴィンスカ、下サヴァ、沿岸部=内カルニオラ、ゴリシュカ、南東スロベニア

- 中程度に農村地域:中央サヴァ、上カルニオラ、沿岸カルスト、中央スロベニア

唯一の大都市は首都リュブリャナである。その他の中規模都市には、マリボル、ツェリェ、クラーニがある。全体として、スロベニアには11の都市自治体がある。

主要都市への人口集中が見られる一方で、地方の過疎化や住宅問題も課題となっている。都市計画においては、歴史的景観の保全と現代的な生活需要の調和、そして社会的公正を考慮した住環境の整備が求められている。

| 順位 | 都市 | 人口 | 画像 |

|---|---|---|---|

| 1 | リュブリャナ | 284,355 |  |

| 2 | マリボル | 95,767 |  |

| 3 | ツェリェ | 37,875 |  |

| 4 | クラーニ | 37,463 |  |

| 5 | コペル | 25,611 |

8.4. 言語

スロベニアの公用語はスロベニア語であり、これは南スラヴ語群に属する。2002年の国勢調査によると、スロベニア語はスロベニアの人口の約88%の母語であり、スロベニアの人口の92%以上が家庭環境でスロベニア語を話している。この統計は、主要母語話者の割合という点で、スロベニアをEU内で最も均質な国の一つに位置づけている。

スロベニア語は方言の点で非常に多様なスラヴ語であり、相互理解度も様々である。方言の数は、7つの方言群(さらに最大50の方言に細分化されることが多い)から、9つまたは8つの方言まで様々である。

ハンガリー語とイタリア語は、それぞれの少数民族が話しており、ハンガリーおよびイタリアとの国境に沿った民族混住地域では公用語の地位を享受しており、これらの地域で発行されるパスポートも二言語併記である。2002年には、スロベニアの人口の約0.2%がイタリア語を、約0.4%がハンガリー語を母語としていた。ハンガリー語は5つの市町村(うち3つは公式に二言語併用)の30の集落でスロベニア語と並んで公用語となっている。イタリア語は4つの市町村(すべて公式に二言語併用)の25の集落でスロベニア語と並んで公用語となっている。

2002年に人口の0.2%が母語として話していたロマ語は、スロベニアで法的に保護されている言語である。ロマ語話者は主に、地理的に分散し社会的に疎外されているロマコミュニティに属している。

第二次世界大戦前にはスロベニアで最大の少数民族言語であったドイツ語(1921年の人口の約4%)は、現在では人口の約0.08%の母語に過ぎず、その大多数は60歳以上である。ゴットシェー地方の伝統的なドイツ語方言であるゴットシェー語(グラニッシュ語)は消滅の危機に瀕している。

スロベニアではかなりの数の人々がセルビア・クロアチア語の変種(セルビア語、クロアチア語、ボスニア語、またはモンテネグロ語)を母語として話している。これらは主に他の旧ユーゴスラビア共和国からスロベニアに移住してきた家族である。全体として、様々な形のセルビア・クロアチア語は、人口の5.9%が母語とするスロベニアで2番目に多く話されている言語である。2002年には、スロベニアの人口の0.4%がアルバニア語を、0.2%がマケドニア語を母語とすると申告した。第二次世界大戦前にスロベニアで4番目に大きな少数民族言語であったチェコ語(ドイツ語、ハンガリー語、セルビア・クロアチア語に次ぐ)は、現在では数百人のスロベニア住民の母語となっている。

スロベニアは外国語知識の点でヨーロッパのトップクラスの国の一つである。最も教えられている外国語は英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語である。2007年時点で、25歳から64歳の人口の92%が少なくとも1つの外国語を話し、そのうち約71.8%が少なくとも2つの外国語を話し、これは欧州連合で最も高い割合であった。ユーロバロメーター調査によると、2005年時点でスロベニア人の大多数がクロアチア語(61%)と英語(56%)を話すことができた。報告されているスロベニア人の42%がドイツ語を話すことができ、これはドイツ語圏以外の国では最も高い割合の一つであった。イタリア語はスロベニア沿岸部およびスロベニア沿岸部の他のいくつかの地域で広く話されている。スロベニア人の約15%がイタリア語を話すことができ、これは(ユーロバロメーターの調査によると)イタリアとマルタに次いで欧州連合で3番目に高い割合である。

8.5. 移民

2015年、スロベニアの人口の約12%(237,616人)が国外生まれであった。外国生まれの人口の約86%が旧ユーゴスラビアの他の国々(降順でボスニア・ヘルツェゴビナ、次いでクロアチア、セルビア、北マケドニア、コソボからの移民)の出身であった。2017年初頭には、約114,438人の外国籍者が国内に居住しており、総人口の5.5%を占めていた。これらの外国人のうち、76%が旧ユーゴスラビアの他の国々(クロアチアを除く)の国籍を有していた。さらに、16.4%がEU市民権を、7.6%がその他の国の国籍を有していた。

スロベニアへの移民数は1995年から着実に増加し、近年さらに急速に増加している。スロベニアが2004年にEUに加盟した後、年間移民数は2006年までに倍増し、2009年までにはさらに半分増加した。2007年、スロベニアは欧州連合で最も急速に純移動率が成長している国の一つであった。

移民の権利と社会統合は、スロベニア社会における重要な課題である。政府は、移民の言語教育支援や労働市場へのアクセス改善などの政策を進めているが、差別や排外主義的な風潮も一部に見られる。多文化共生社会の実現に向けた継続的な取り組みが求められている。

8.6. 宗教

第二次世界大戦前、スロベニアの人口の97%が国内のカトリック教会の信者、約2.5%がルター派、そして約0.5%の住民が他の宗派の信者であると自認していた。1945年以降、国は徐々にではあるが着実な世俗化の過程を経た。宗教迫害の10年後、共産主義政権は教会に対して比較的寛容な政策を採用した。1990年以降、カトリック教会は以前の影響力の一部を取り戻したが、スロベニアは依然として大部分が世俗化された社会である。

2019年のユーロバロメーター調査によると、スロベニアの宗教構成は以下の通りである。

- カトリック: 72.1%

- 無宗教: 18%

- 東方正教会: 3.7%

- プロテスタント: 0.9%

- その他のキリスト教: 1%

- イスラム教徒: 3%

- その他の宗教: 3%

- 無回答: 2%

スロベニアのカトリック教徒の大多数はラテン典礼に属している。少数の東方カトリック教徒が白カルニオラ地域に住んでいる。

プロテスタントの数は比較的少ないが(2002年には1%未満)、スロベニアの標準語とスロベニア文学が宗教改革によって確立されたことを考えると、プロテスタントの遺産は歴史的に重要である。ルター派の神学者であるプリモシュ・トルバルは、スロベニアで最も影響力のある宗教改革者の一人であった。プロテスタントは、この地域を支配していたハプスブルク家によって実施された対抗宗教改革で消滅した。それは、しばしばカルヴァン主義者であったハンガリー貴族の保護により、最東端の地域でのみ生き残った。今日、重要なルター派の少数派が最東端のプレクムリェ地方に住んでおり、そこでは人口の約5分の1を占め、ムルスカ・ソボタに司教座を置く司教によって率いられている。

3番目に大きな宗派は、人口の約2.2%を占める東方正教会であり、信者のほとんどはセルビア正教会に属し、少数はマケドニア正教会やその他の東方正教会に属している。

2002年の国勢調査によると、イスラム教は国内で2番目に大きな宗教宗派であり、人口の約2.4%を占める。スロベニアのイスラム教徒のほとんどはボスニア出身である。

スロベニアには古くからユダヤ人コミュニティが存在する。ホロコースト中に被った損失にもかかわらず、ユダヤ教は依然として数百人の信者を擁し、主に国内で唯一活動しているシナゴーグがあるリュブリャナに住んでいる。

2002年には、スロベニア人の約10%が無神論者であると宣言し、さらに10%が特定の宗派を公言せず、約16%が回答を拒否した。2010年のユーロバロメーター調査によると、スロベニア市民の32%が「神がいると信じている」、36%が「何らかの霊魂または生命力があると信じている」、26%が「いかなる種類の霊魂、神、または生命力も存在しないと信じている」と回答した。

信教の自由は憲法で保障されており、政教分離の原則も確立されているが、宗教と社会の関係については議論が続いている。

8.7. 教育

スロベニアの教育は、PISA (Programme for International Student Assessment) によると、世界で12番目、欧州連合内で4番目に優れており、OECD平均を大幅に上回っている。25歳から64歳までの人々のうち、12%が高等教育を受けており、スロベニア人は平均して9.6年間の正規教育を受けている。OECDの報告によると、25歳から64歳の成人の83%が高校卒業と同等の資格を取得しており、OECD平均の74%をはるかに上回っている。25歳から34歳の間では、この割合は93%である。1991年の国勢調査によると、スロベニアの識字率は99.6%である。生涯学習も増加している。

スロベニアの初等および中等教育の監督責任は、教育スポーツ省が負っている。義務教育ではない就学前教育の後、子供たちは6歳で9年制の小学校に入学する。小学校はそれぞれ3年間の3つの期間に分けられる。2006年から2007年の学年度には、166,000人の生徒が初等教育に在籍し、13,225人以上の教師がおり、教師1人当たりの生徒数は12人、1クラス当たりの生徒数は20人であった。

小学校を修了した後、ほぼすべての子供たち(98%以上)が中等教育に進み、職業教育、技術教育、または一般中等教育プログラム(ギムナジウム)のいずれかを選択する。後者は、大学入学資格を与える総合試験であるマトゥーラで終わる。中等学校卒業生の84%が高等教育に進学する。

スロベニアにはいくつかの大学があり、最も評価が高いのはリュブリャナ大学で、ARWU (Academic Ranking of World Universities) によると、世界のトップ500またはトップ3%の大学にランクされている。他の2つの公立大学には、シュタイエルスカ地方のマリボル大学と、スロベニア沿岸部のプリモルスカ大学がある。さらに、私立のノヴァ・ゴリツァ大学と国際的なEMUNI大学がある。教育機会の平等性を確保するための取り組みが進められているが、地域間の教育格差や社会経済的背景による格差の解消が課題となっている。

8.8. 保健と医療

スロベニアの国民の健康水準は概して良好であり、平均寿命も高い水準にある。主要な死因は、他の先進国と同様に、循環器系疾患や悪性新生物(がん)である。

医療サービスシステムは、国民皆保険制度に基づいており、プライマリケアから高度専門医療まで幅広いサービスを提供している。医療機関へのアクセスは比較的容易であるが、地域によっては専門医不足や待ち時間の長さといった課題も存在する。政府は、医療の質の向上、効率化、そして国民の健康増進のための政策を推進している。予防医療や健康的なライフスタイルの推奨、メンタルヘルスケアの充実なども重要な課題として認識されている。

8.9. 福祉

スロベニアは、包括的な社会保障制度を整備しており、国民の生活安定と社会的セーフティネットの役割を担っている。年金制度は、高齢者の所得保障の柱であり、失業手当は失業者の生活支援と再就職支援を目的としている。家族支援政策としては、育児休業制度の充実、保育サービスの提供、児童手当の支給などが行われている。また、障害者支援、生活困窮者支援、高齢者介護サービスなども提供されており、社会的に弱い立場にある人々の生活を支えている。

近年の課題としては、少子高齢化に伴う社会保障財政の持続可能性の確保や、増大する介護ニーズへの対応などが挙げられる。政府は、制度改革やサービスの効率化を通じて、これらの課題に取り組んでいる。

8.10. 治安と人権

スロベニアの治安は比較的良好であると言われている。2020年の犯罪件数は53,485件で、2018年の56,699件、2019年の55,120件から減少傾向にある。しかし、人口当たりの犯罪発生率は日本の約4倍であり、特に旅行者を対象としたスリや置き引きの被害が発生しているため注意が必要である。警察組織は、国内の治安維持と犯罪防止に努めている。

人権状況に関しては、憲法で基本的人権が保障されており、概ね尊重されている。少数民族の権利(特にハンガリー系、イタリア系、ロマ)は法的に保護されているが、ロマの社会的包摂や差別問題は依然として課題である。表現の自由や報道の自由は概ね保障されている。LGBTの権利については、同性婚が2022年に合法化されるなど進展が見られるが、社会的な受容には依然として課題が残る。スロベニア政府は、国内外の人権機関と協力し、人権状況の改善に努めている。特に、2012年-2013年スロベニア抗議行動では、社会経済エリートに対する国民の不満が表明され、スロベニア共和国腐敗防止委員会による疑惑に対する政治家の対応を巡り、政治的恣意性を制限する制度改革の必要性が法律専門家から指摘された。

9. 文化

スロベニア文化は、中央ヨーロッパ、地中海、バルカン文化の影響を受けつつ、独自の伝統と現代性を融合させて発展してきた。本節では、国の象徴、世界遺産、食文化から文学、美術、音楽、舞台芸術、映画、メディア、スポーツ、祝祭日に至るまで、スロベニアの豊かな文化的多様性と現代文化の潮流を包括的に紹介する。

9.1. 国旗と国の象徴

スロベニアの国旗は、汎スラヴ色である白、青、赤の横縞三色旗で、旗竿寄りの上部に国章が配置されている。国章には、スロベニア最高峰のトリグラウ山、アドリア海、そしてツェリェ伯の三つの星が描かれている。

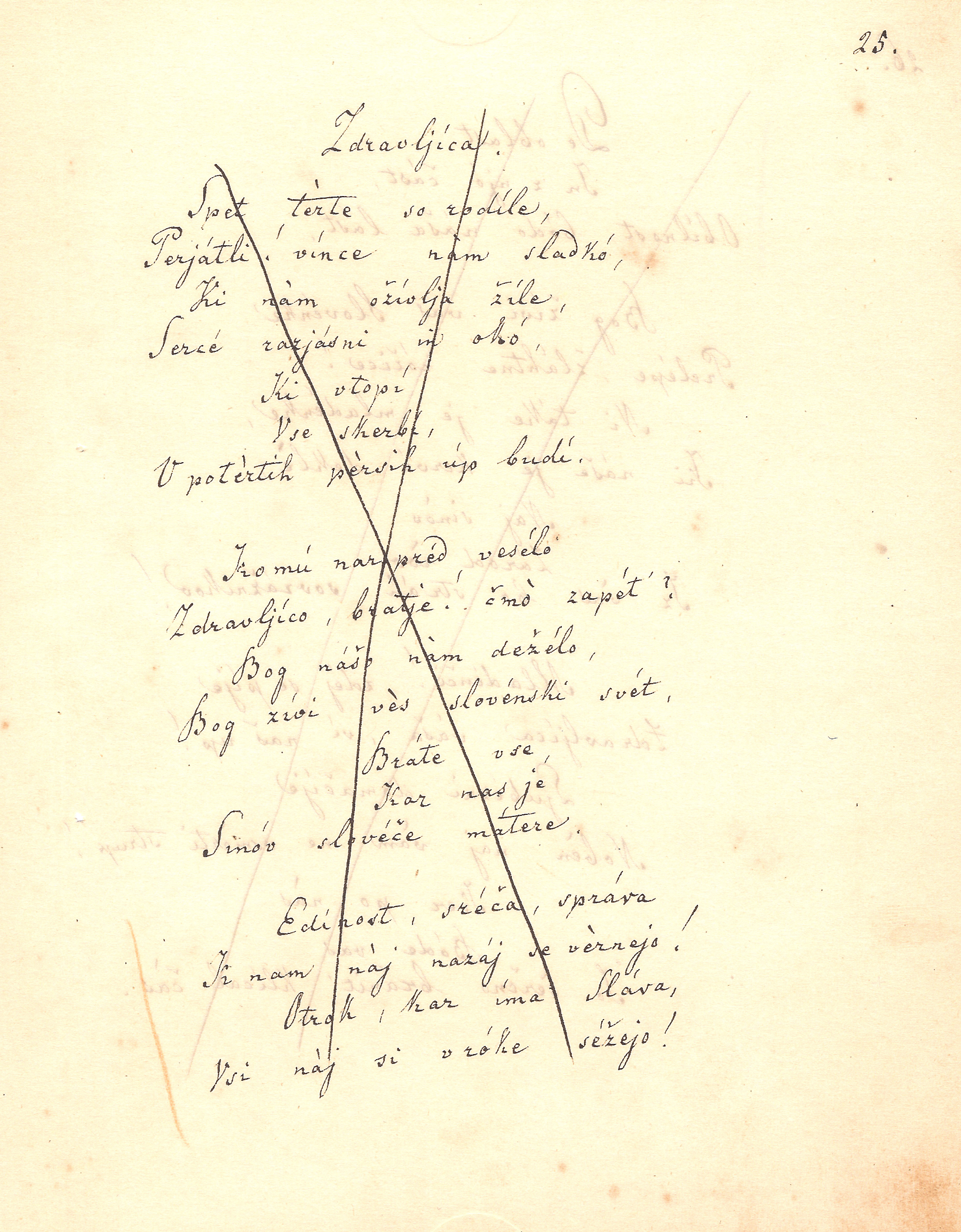

国歌は、スロベニアの国民的詩人フランツェ・プレシェーレンの詩「祝杯」(Zdravljicaズドラヴリイツァスロベニア語)の第7連を基にしている。この詩は、諸国民の友好と平和を歌い上げており、スロベニアの国民精神を象徴している。

その他、シナノキはスロベニアの国の木とされ、国民に親しまれている。これらの象徴は、スロベニアの歴史、自然、文化を反映し、国民的アイデンティティの重要な要素となっている。

9.2. 世界遺産と文化遺産

スロベニアの建築遺産には、2,500の教会、1,000の城、遺跡、邸宅、農家、そしてコゾレツ(kozolecスロベニア語)と呼ばれる干し草を乾燥させるための特別な建造物が含まれる。

スロベニア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産および文化遺産が複数存在する。

- シュコツィアン洞窟群:ヨーロッパ最大級の地下峡谷と洞窟群で、その壮大な景観と生物多様性が評価され、1986年に自然遺産として登録された。

- アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群:リュブリャナ湿原などで発見された新石器時代から青銅器時代の杭上住居遺跡群で、2011年にスイス、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリアと共に文化遺産として共同登録された。

- 水銀の遺産アルマデンとイドリヤ:イドリヤの水銀鉱山とその関連施設群で、スペインのアルマデンと共に、近世から現代にかけての世界最大級の水銀生産地としての歴史的価値が認められ、2012年に文化遺産として共同登録された。

- カルパティア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林:ゴテニシュキ・スネジュニクおよびコチェフスキ・ログ地域の原生ブナ林で、2017年に他のヨーロッパ諸国と共に自然遺産として共同登録された。

- リュブリャナにおけるヨジェ・プレチニックの作品群:20世紀を代表する建築家ヨジェ・プレチニックがリュブリャナ市内に設計した公共空間や建築物群で、都市計画と建築デザインにおける普遍的価値が認められ、2021年に文化遺産として登録された。

これらの世界遺産に加え、ブレッド湖に浮かぶブレッド島の教会、洞窟の中に半分隠れるように建てられたプレッドヤーマ城、ディヴィエ・バベの笛やリュブリャナ湿原の車輪といったユニークな考古遺物を収蔵する博物館など、多くの文化遺産がスロベニアの豊かな歴史と文化を物語っている。リュブリャナの街並み自体も、中世、バロック、アールヌーヴォー、近代建築が調和した魅力的な文化遺産である。

9.3. 食文化

スロベニア料理は、中央ヨーロッパ料理(特にオーストリア料理とハンガリー料理)、地中海料理、バルカン料理が混ざり合ったものである。歴史的に、スロベニア料理は都市、農家、山小屋、城、牧師館、修道院の料理に分けられていた。スロベニアの文化と自然景観の多様性により、40以上の異なる地方料理が存在する。

民族学的に最も特徴的なスロベニア料理は、リチェット(大麦と豆の煮込み)、イストリア風シチュー(jotaヨタスロベニア語)、ミネストローネ(mineštraミネシュトラスロベニア語)、そしてジュガンツィ(ソバ粉の粥)のような一鍋料理であった。プレクムリェ地方には、ブイタ・レパ(カブと豚肉の煮込み)やプレクムルスカ・ギバニツァ(多層ペストリー)もある。プロシュット(pršutプルシュットスロベニア語)はスロベニア沿岸部の珍味である。ポティツァスロベニア語(ナッツロールの一種)は、特にアメリカ合衆国のスロベニア人ディアスポラの間でスロベニアの象徴となっている。スープは、伝統的な一鍋料理や様々な種類の粥やシチューに比較的最近になって加えられた。

2000年以来毎年、「焼きポテトを独自の料理として認識する協会」によって焼きポテト祭りが開催されている。伝統的にほとんどのスロベニアの家庭で日曜日にのみ提供されてきた焼きポテトは、2012年にスロベニア郵便によって特別版の消印に描かれた。最もよく知られているソーセージはクランスカ・クロバサである。スロベニアはまた、樹齢400年の世界最古のブドウの古木がある場所でもある。

スロベニアは、2021年のヨーロッパ美食地域の称号を授与された。

9.4. 文学と哲学

スロベニア文学の歴史は、16世紀のプリモシュ・トルバルとその他のプロテスタント宗教改革者たちと共に始まった。スロベニア語による詩作は、ロマン主義の詩人フランツェ・プレシェーレンによって頂点に達した。彼はスロベニアの国民的詩人と見なされている。

20世紀に入ると、スロベニアの文学作品はいくつかの時代を経てきた。世紀初頭は、スロベニアで最も影響力のある作家であり劇作家でもあるイヴァン・ツァンカルを含むスロベニア・モダニズムの作家たちによって特徴づけられた。その後、第二次世界大戦前には表現主義(スレチコ・コソヴェル)、アヴァンギャルド(アントン・ポドベフシェク、フェルド・デラク)、社会主義リアリズム(ツィリル・コスマチュ、プレジホフ・ヴォランツ)が続いた。戦時中は抵抗と革命の詩(カレル・デストヴニク・カユフ、マテイ・ボル)、戦後はインティミズム(『四人の詩』、1953年)、戦後モダニズム(エドヴァルド・コツベク)、実存主義(ダネ・ザイツ)が展開した。

ポストモダンの作家には、ボリス・A・ノヴァク、マルコ・クラヴォス、ドラゴ・ヤンチャル、エヴァルド・フリーザル、トマシュ・シャラムン、ブリナ・スヴィットなどがいる。1990年以降の作家で最もよく知られているのは、アレシュ・デベリャク、ミハ・マッツィーニ、アロイズ・イハンなどである。スロベニアの散文、詩、エッセイ、および地元の文芸批評を掲載するいくつかの文芸雑誌が存在する。

哲学の分野では、リュブリャナ学派の精神分析学者たちが国際的に知られており、特にスラヴォイ・ジジェク、ムラデン・ドラー、アレンカ・ジュパンチッチなどが現代思想に大きな影響を与えている。また、第二次世界大戦のホロコースト生存者であり、ファシズムと共産主義に反対した作家ボリス・パホルも、スロベニア文学と思想における重要な人物である。

9.5. 美術

スロベニアの視覚芸術は、絵画、彫刻、グラフィックアート、写真、現代美術など多岐にわたる。スロベニア国立美術館とリュブリャナ近代美術館は、スロベニアの視覚芸術作品を展示する主要な機関である。

18世紀後半から19世紀にかけての絵画と彫刻は、新古典主義(マテウシュ・ラングス)、ビーダーマイヤー様式(ジュゼッペ・トミンツ)、ロマン主義(ミヒャエル・ストロイ)によって特徴づけられた。スロベニアで最初の美術展は、19世紀後半に写実主義の伝統の中で活動した女性画家イヴァナ・コビルツァによって開催された。印象派の芸術家には、マテイ・ステルネン、マティヤ・ヤーマ、リハルト・ヤコピッチ、イヴァン・グロハル(その作品『種をまく人』はスロベニアのユーロ硬貨0.05ユーロに描かれている)、そしてスロベニアに印象派を導入したフランツ・ベルネケルなどがいる。表現主義の画家には、ヴェノ・ピロンや、絵本が13回再版され、今日ではマルティン・クルパンの最も認知度の高いイメージとなっているトネ・クラリなどがいる。20世紀後半の最もよく知られた画家には、ゾラン・ムシッチ、ガブリエル・ストゥピツァ、マリイ・プレゲリなどがいる。

彫刻の復興は、カルニオラの博学者ヨハン・ヴァイクハルト・フォン・ヴァルヴァソルや、スロベニア最初の詩人でありジャーナリストであったヴァレンティン・ヴォドニックの公共記念碑、そしてスロベニア国立歌劇場・バレエ劇場の建物のための『劇場の天才』やその他の像を制作したアロイズ・ガングルと共に始まった。第二次世界大戦後の彫刻の発展は、ボリス・カリンとズデンコ・カリン兄弟、そして具象芸術に留まったヤコプ・サヴィンシェクなど、多くの芸術家によって主導された。ヤネス・ボリィカ、ドラゴ・トルシャル、特にスラブコ・ティヘツなどの若い彫刻家は、抽象彫刻へと移行した。ヤコフ・ブルダルとミルサド・ベギッチは人物像に回帰した。

第二次世界大戦中、多くのグラフィック作品がボジダル・ヤカツによって制作され、彼は戦後のリュブリャナ視覚芸術デザインアカデミーの設立に貢献した。

1917年、ヒンコ・スメルカルは、有名なスロベニアの民話の英雄マルティン・クルパンについてのフラン・レヴスティックの本の挿絵を描いた。児童書の挿絵画家には、マルレンカ・ストゥピツァ、マリヤ・ルツィヤ・ストゥピツァ、アンチュカ・ゴシュニク・ゴデツ、マリヤンツァ・イェメツ・ボジッチ、イェルカ・ライヒマンなど、多くの女性挿絵画家が含まれる。

1841年、ヤネス・プハルはガラス写真のプロセスを発明し、1852年6月17日にパリの国立農業製造商業アカデミーによって認められた。ゴイミル・アントン・コスは、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の著名な写実主義の画家であり写真家であった。

コンセプチュアル・アートのグループとしては、OHO、グループ69、IRWINなどが結成された。今日、スロベニアの視覚芸術は多様であり、伝統に基づいており、近隣諸国の影響を反映し、現代ヨーロッパの動向と絡み合っている。

9.6. 建築とデザイン

スロベニアにおける近代建築は、マックス・ファビアーニによって導入され、戦間期にはヨジェ・プレチニックとイヴァン・ヴルニクによって発展した。プレチニックは特に首都リュブリャナの都市計画と建築に大きな足跡を残し、その作品群は2021年にUNESCO世界遺産に登録された(リュブリャナにおけるヨジェ・プレチニックの作品群)。彼の設計した三本橋、国立大学図書館、中央市場などは、都市のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしている。

第二次世界大戦後、エドヴァルド・ラヴニカルとその第一世代の弟子たち(ミラン・ミヘリッチ、スタンコ・クリストル、サヴィン・セーヴェルなど)は、スロベニアの伝統とモダニズムを融合させた独自の建築様式を追求した。その後も、マルコ・ムシッチ、ヴォイテフ・ラヴニカル、ユリイ・コベといった建築家たちが活躍し、現代スロベニア建築の多様性を豊かにしている。

デザイン分野では、インテリアデザイナーのニコ・クラリが1952年にデザインした木製椅子「Rexチェア」が国際的に最も著名なスロベニアのデザイン製品の一つである。スカンジナビアデザインに影響を受けたこの椅子は、2012年にデンマークのスカンジナビア最大のデザイン博物館であるデンマークデザイン博物館に常設展示され、ニューヨーク近代美術館 (MoMA) のコレクションにも収蔵されている。

工業デザインの分野では、エラン社のスキー板「Elan SCX」が国際的なスキー産業に変化をもたらした製品として知られている。

9.7. 音楽

スロベニアの音楽は、クラシック音楽、民族音楽、ポピュラー音楽など多岐にわたる。

クラシック音楽では、ルネサンス期の作曲家ヤコブス・ガルスが中央ヨーロッパの音楽に大きな影響を与え、バロック期の作曲家ヨアンネス・バプティスタ・ドラール、ヴァイオリンの名手ジュゼッペ・タルティーニなどが知られる。1701年には、イタリアのモデルに基づき、ヨーロッパで最も古い音楽機関の一つであるアカデミア・フィラルモニコルム・ラバセンシスがヨハン・ベルトルト・フォン・ヘッファーによって設立された。スロベニアのリートや芸術歌曲の作曲家には、エミル・アダミッチ、フラン・ゲルビッチなどがいる。20世紀初頭には印象主義が広まり、マリイ・コゴイやスラブコ・オステルツといった作曲家が現れた。1960年代には、ウロシュ・クレク、ダネ・シュケルル、プリモシュ・ラモウシュ、イヴォ・ペトリッチ(スラブコ・オステルツ・アンサンブルも指揮)らの活動により、アヴァンギャルドなクラシック音楽が興隆した。ヤコブ・イェジュ、ダリヤン・ボジッチ、ロイズェ・レビッチ、そして特にヴィンコ・グロボカール(オペラ『アルモニア』)は、不朽の名作を作曲した。現代の作曲家には、ウロシュ・ロイコ、トマシュ・スヴェテなどがいる。スロベニア国立歌劇場・バレエ劇場は、国立のオペラおよびバレエの本拠地として機能している。

ハーモニー歌唱はスロベニアに深く根付いた伝統であり、少なくとも三部合唱(四声)、一部地域では八部合唱(九声)まで行われる。そのため、スロベニアの民謡は通常、柔らかく調和のとれた響きを持ち、短調であることは非常に稀である。伝統的なスロベニアの民族音楽は、シュタイアーマルク・ハーモニカ(最も古いタイプのアコーディオン)、フィドル、クラリネット、ツィター、フルート、そしてアルプス型の金管バンドによって演奏される。東スロベニアのプレクムリェ地方では、フィドルとツィンバロンのバンドは「ヴェリケ・ゴスラリイェ」と呼ばれる。1952年からは、スラブコ・アヴセニクのバンドが西ドイツ全土の放送、映画、コンサートに出演し始め、独自の「オーバークライナー」カントリーサウンドを発明した。このバンドは約1000曲のオリジナル曲を制作し、スロベニア風ポルカの遺産の不可欠な部分となっている。ロイズェ・スラックなど多くのミュージシャンがアヴセニクの足跡を辿った。

ポピュラー音楽では、ロック、インダストリアル、インディーなど多様なジャンルのミュージシャンが活動している。1980年代初頭のインダストリアル・ミュージックグループであるライバッハや、1995年に結成されたロックバンドシッダルタは国内外で知られている。パーペチューム・ジャズィーレは、2009年5月にYouTubeで公開されて以来(2023年1月まで)、公式アカペラ「アフリカ」のビデオが2300万回以上再生され、スロベニアのグループの中で国際的に最もオンラインで聴かれている。旧ユーゴスラビア時代に人気を博したプログレッシブ・ロックバンドには、ブルドジェルやラチュニ・フランツがあり、これらは後のコメディ・ロックバンド(ズメルコウ、スロン・イン・サデジュ、Mi2など)に影響を与えた。世界的に活動するテラフォークを除き、アフトモビーリ、ザクロニシュチェ・プレペヴァ、シャンク・ロック、ビッグ・フット・ママ、ダンD、ザブルイェナ・ゲネラツィヤなどのバンドは、主に国内で知られている。スロベニアのメタルバンドには、ノクティフェリア(デスメタル)、ネグリジェンス(スラッシュメタル)、ナイオ・サイオン(ゴシックメタル)、ウィズイン・デストラクション(デスコア)などがある。

第二次世界大戦後のシンガーソングライターには、フランェ・ミルチンスキ、1973年のアルバム『オドポトヴァニャ』が旧ユーゴスラビア初のシンガーソングライターアルバムとされるトマシュ・ペンゴフ、トマシュ・ドミツェリ、マルコ・ブレツェリ、アンドレイ・シフレル、エヴァ・スルシェン、ネツァ・ファルク、ヤニ・コヴァチッチなどがいる。1990年以降は、アディ・スモラル、イズトク・ムラカル、ヴィタ・マヴリッチ、ヴラド・クレズリン、ゾラン・プレディン、ペテル・ロウシン、マニフィコなどがスロベニアで人気を博している。21世紀に入ってからも、カントリーミュージシャンのマヌエラ、ザラガスパー、ニカ・ゾリャン、オマル・ナベル、ライヴェン、ジョーカー・アウトなど、多くの成功したアーティストがスロベニアから生まれている。

9.8. 舞台芸術

スロベニアの演劇は、1867年に初めてスロベニア語による演劇が上演されて以来、豊かな伝統を育んできた。主要な劇場には、スロベニア国立劇場リュブリャナやマリボル国立ドラマ劇場などがある。これらに加えて、フィジカルシアター(例:ベトンタンツ)、ストリートシアター(例:アナ・モンロー劇場)、シアタースポーツ選手権インプロ・リーグ、インプロヴァイゼーショナル・シアター(例:IGLUシアター)など、多くの小規模なプロデューサーがスロベニアで活動している。人気のある形式は人形劇であり、主にリュブリャナ人形劇場で上演されている。

舞踊の分野では、ピノ・ムラカル(1907年-2006年)と、その妻でありバレリーナであったピア・ムラカル(マリア・ルイザ・ピア・ベアトリーチェ・ショルツ、1908年-2000年)が歴史的に最も著名なバレエダンサーおよび振付家である。ピノは1927年にルドルフ・フォン・ラバン舞踊学校を卒業し、そこでピアと出会った。彼らはデッサウ(1930年-1932年)、チューリッヒ(1934年-1938年)、ミュンヘン国立歌劇場(1939年-1944年)で主要ダンサーおよび振付家として活躍した。第二次世界大戦後、ロジュニクの丘にスロベニア舞踊センターを建設する計画は、文化大臣フェルド・コザクによって支持されたが、後任者によって中止された。ピノ・ムラカルはまた、リュブリャナ大学演劇・ラジオ・映画・テレビアカデミー (AGRFT) の正教授でもあった。1930年代には、マリー・ヴィグマンの弟子であるメタ・ヴィドマルによって、リュブリャナにマリー・ヴィグマン近代舞踊学校が設立された。

9.9. 映画

スロベニアの映画俳優および女優には、歴史的に初期のヨーロッパ映画で「イタ・リナ」として役を演じたイダ・クラヴァニャやメタ・ブチャルなどがいる。第二次世界大戦後、最も著名な映画俳優の一人はポルデ・ビビッチであり、彼はスロベニアで好評を博した多くの映画で数々の役を演じ、テレビやラジオドラマでも活躍した。

スロベニアの長編映画および短編映画製作には、歴史的に最も確立された映画監督としてカロル・グロスマン、フランティシェク・チャープ、フランツェ・シュティグリッツ、イゴール・プレトナル、ヨジェ・ポガチュニク、ペテル・ゾベツ、マチャシュ・クロプチッチ、ボシュチャン・フラドニク、ドゥシャン・ヨヴァノヴィッチ、ヴィタン・マル、フランツィ・スラク、カルポ・ゴディナなどがいる。現代の映画監督であるフィリップ・ロバル=ドリン、ヤン・ツヴィトコヴィッチ、ダミヤン・コゾレ、ヤネス・ラパイネ、ミチャ・オコルン、マルコ・ナベルシュニクなどは、いわゆる「スロベニア映画のルネサンス」の代表者たちである。映画監督ではないスロベニアの脚本家には、サシャ・ヴガやミハ・マッツィーニなどがいる。女性映画監督には、ポロナ・セペ、ハンナ・A・W・スラーク、マヤ・ヴァイスなどがいる。

9.10. メディア

スロベニアのメディアは、新聞、テレビ、ラジオ、そしてインターネットと多岐にわたる。主要な日刊新聞には、中道左派系の『デロ』 (Delo) やタブロイド紙の『スロヴェンスケ・ノヴィツェ』 (Slovenske novice) などがある。公共放送としては、ラジオ・テレビジョン・スロベニア (Radiotelevizija Slovenija, RTV Slovenija) が全国放送のテレビ・ラジオチャンネルを複数運営している。商業放送局も多数存在し、多様な番組を提供している。

インターネットの普及率は高く、オンラインニュースサイトやソーシャルメディアも情報源として重要な役割を果たしている。代表的なウェブメディアには、シオール・ネット (Siol.net) などがある。

報道の自由は憲法で保障されており、メディアは概ね自由に活動しているが、政治的影響力や所有構造の集中といった課題も指摘されている。ジャーナリズムの質の維持向上とメディアリテラシーの普及が、健全な民主主義社会の発展にとって重要である。

9.11. スポーツ

スロベニアは自然豊かなスポーツの場であり、多くのスロベニア人が積極的にスポーツを実践している。ハンドボール、バスケットボール、バレーボール、サッカー、アイスホッケー、ボート、水泳、テニス、ボクシング、クライミング、ロードサイクリング、陸上競技など、様々なスポーツがプロレベルで行われ、国際的な成功を収めている。

第二次世界大戦前は、体操とフェンシングがスロベニアで最も人気のあるスポーツであり、レオン・シュトゥケリやミロスラフ・ツェラルのような選手がオリンピックで金メダルを獲得した。サッカーは戦間期に人気を博した。1945年以降、バスケットボール、ハンドボール、バレーボールがスロベニア人の間で人気となり、1970年代半ばからはウィンタースポーツも盛んになった。1992年以来、スロベニアのスポーツ選手はオリンピックで55個のメダル(金メダル14個を含む)を獲得し、パラリンピックでは26個のメダル(金メダル5個を含む)を獲得している。

個人スポーツもスロベニアでは非常に人気があり、テニスや登山はスロベニアで最も広まっているスポーツ活動の2つである。スロベニアのいくつかのエクストリームスポーツやエンデュランススポーツの選手は国際的な評価を得ており、登山家のトマシュ・フマル、山岳スキーヤーのダヴォ・カルニチャル、ウルトラマラソンスイマーのマルティン・ストレル、ウルトラサイクリストのユレ・ロビッチなどがいる。過去および現在のウィンタースポーツ選手には、アルペンスキーヤーのマテヤ・スヴェト、ボヤン・クリジャイ、イルカ・シュトゥヘツ、オリンピック金メダリスト2回のティナ・マゼ、クロスカントリースキーヤーのペトラ・マイディッチ、スキージャンプ選手のプリモシュ・ペテルカ、ペテル・プレヴツなどがいる。ボクシングは、2009年にヤン・ザベツクがIBFウェルター級世界チャンピオンのタイトルを獲得して以来、人気が高まっている。2021年には、ロッククライマーのヤンヤ・ガンブレットがスポーツクライミングで初の女子オリンピック金メダリストとなった。

自転車競技では、2019年にプリモシュ・ログリッチがブエルタ・ア・エスパーニャで優勝し、スロベニア人として初めてグランツールを制覇した。彼は2020年と2021年にも同大会で優勝している。タデイ・ポガチャルは、世界で最も競争の激しい自転車レースであるツール・ド・フランスで2020年、2021年、2024年に優勝した。

スロベニアで著名なチームスポーツには、サッカー、バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、アイスホッケーがある。

- サッカー:男子代表チームは、欧州選手権に2回(2000年、2024年)、ワールドカップに2回(2002年、2010年)出場している。スロベニアのクラブでは、NKマリボルがUEFAチャンピオンズリーグのグループステージに3回出場している。

- バスケットボール:男子代表チームは、ユーロバスケットに14回出場し、2017年大会で金メダルを獲得した。また、FIBAワールドカップには4回出場している。スロベニアはユーロバスケット2013を主催した。

- ハンドボール:男子代表チームは、オリンピックに4回、世界選手権に11回(2017年3位)、欧州選手権に14回出場している。スロベニアは2004年欧州選手権を主催し、代表チームは銀メダルを獲得した。スロベニアで最も著名なハンドボールチームであるRKツェリェは、2003-04シーズンのEHFチャンピオンズリーグで優勝した。女子ハンドボールでは、RKクリムが2001年と2003年にチャンピオンズリーグで優勝した。

- バレーボール:男子代表チームは、欧州選手権で銀メダルを3回獲得し、2022年世界選手権では4位となった。

- アイスホッケー:代表チームは、世界選手権に30回出場している(トップディビジョンには10回出場)。

9.12. 祝祭日と年中行事

スロベニアでは、音楽、演劇、映画、書籍、子供向けの様々なフェスティバルが毎年開催されている。主なものとしては、音楽フェスティバルのリュブリャナ・サマーフェスティバルやレント・フェスティバル、スタンドアップコメディのパンチ・フェスティバル、子供向けの長くつ下のピッピ・フェスティバル、書籍フェスティバルのスロベニア・ブックフェアやフランクフルト・アフター・フランクフルトなどがある。

歴史的に最も著名なスロベニア音楽のフェスティバルは、スロヴェンスカ・ポペフカであった。1981年から2000年にかけては、ノヴィ・ロック・フェスティバルが西側から鉄のカーテンを越えてスロベニアやユーゴスラビアの聴衆にロック音楽をもたらしたことで注目された。チトー主義下のユーゴスラビアにおけるジャズフェスティバルの長い伝統は、1960年以来スロベニアで毎年開催されているリュブリャナ・ジャズ・フェスティバルと共に始まった。

スロベニアの主要な法定祝日は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日、1月2日 | 元日 | Novo letoスロベニア語 | |

| 2月8日 | プレシェーレンの日、スロベニア文化の日 | Prešernov dan, slovenski kulturni praznikスロベニア語 | スロベニアの詩人、フランツェ・プレシェーレンの命日。 |

| 移動祝日 | イースターおよびイースター・マンデー | Velika noč in velikonočni ponedeljekスロベニア語 | |

| 4月27日 | 占領に対する反乱の日 | Dan upora proti okupatorjuスロベニア語 | かつては「解放戦線の日」(Dan Osvobodilne fronte) と呼ばれていた。1941年にドイツ、イタリア、ハンガリーによるスロベニア支配に対する解放戦線が設立された日。 |

| 5月1日、5月2日 | 労働者の日 | Praznik delaスロベニア語 | |

| 移動祝日 | ペンテコステ | Binkoštna nedeljaスロベニア語 | |

| 6月25日 | 国家の日 | Dan državnostiスロベニア語 | 1991年に独立宣言を行ったことを祝う日。 |

| 8月15日 | 聖母被昇天祭 | Marijino vnebovzetje (veliki šmaren)スロベニア語 | |

| 10月31日 | 宗教改革の日 | Dan reformacijeスロベニア語 | |

| 11月1日 | 追悼の日 | Dan spomina na mrtveスロベニア語 | かつては、「死者の日」と呼ばれていた。 |

| 12月25日 | クリスマス | Božičスロベニア語 | |

| 12月26日 | 独立記念日 | Dan neodvisnostiスロベニア語 | 1990年の国民投票の結果、独立が決まったことを祝う日。 |

10. 主要人物

スロベニアの歴史、政治、学術、芸術、スポーツなど、様々な分野で重要な業績を残した人物を紹介する。彼らの活動が社会や民主主義、人権に与えた影響についても言及する。

- プリモシュ・トルバル (1508年頃-1586年):プロテスタントの宗教改革者、作家。スロベニア語による最初の印刷物を出版し、スロベニア語の標準化とスロベニア文学の基礎を築いた。彼の活動は、スロベニアの民族意識と文化の発展に不可欠なものであった。

- ヨハン・ヴァイクハルト・フォン・ヴァルヴァソル (1641年-1693年):カルニオラ地方の博学者、著作家、歴史家。広範な研究と著作『カルニオラ公国の栄光』を通じて、スロベニアの地理、歴史、文化を記録し、後世に伝えた。

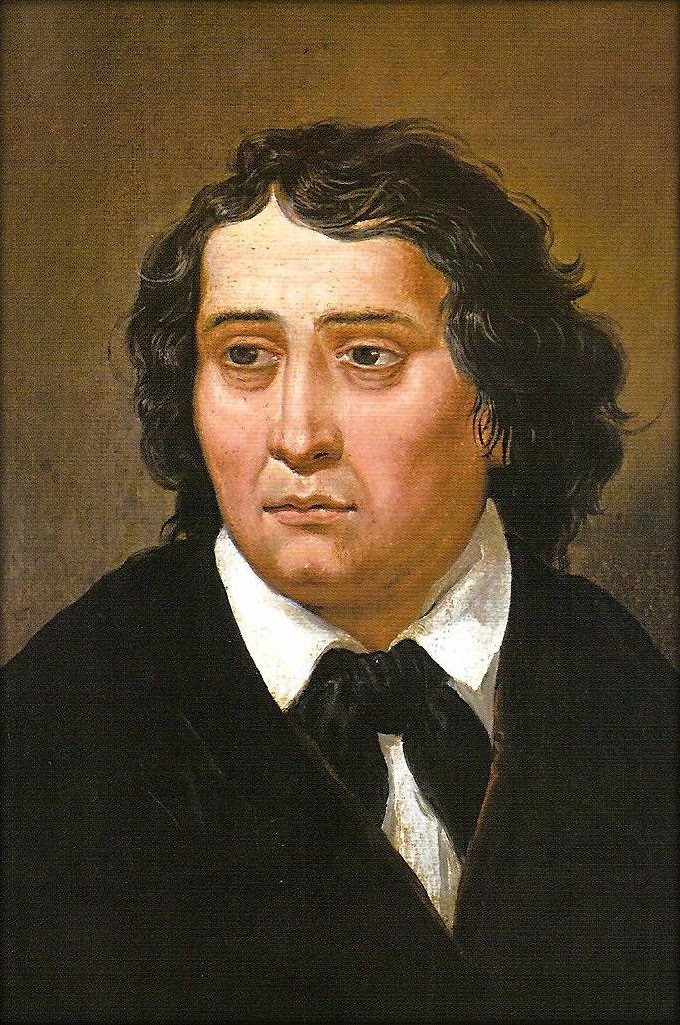

- フランツェ・プレシェーレン (1800年-1849年):ロマン主義の詩人。スロベニア最大の詩人とされ、その作品はスロベニアの民族的アイデンティティと文学の象徴となっている。国歌「祝杯」の作詞者でもある。彼の詩は、自由と人間愛を謳い、スロベニア人の精神的支柱となった。

- イヴァン・ツァンカル (1876年-1918年):作家、劇作家、詩人。スロベニア・モダニズム文学を代表する人物。社会の不正や偽善を鋭く批判し、民衆の苦悩や希望を描いた作品は、スロベニア社会に大きな影響を与え、社会改革への意識を高めた。

- ヨジェ・プレチニック (1872年-1957年):建築家。首都リュブリャナの都市計画と多くの建築物を設計し、都市の景観を形成した。その作品は、スロベニアの伝統と近代性を融合させた独自の様式を持ち、国民文化の象徴となっている。彼の作品群はユネスコ世界遺産にも登録されている。

- エドヴァルド・カルデリ (1910年-1979年):共産主義の政治家、理論家。第二次世界大戦後のユーゴスラビア社会主義連邦共和国の設立と運営において重要な役割を果たした。労働者自主管理システムの主要な設計者の一人であったが、その政治体制は一党独裁であり、民主主義や人権の観点からは批判的な評価も受ける。

- ボリス・パホル (1913年-2022年):作家。ファシズムとナチズムの強制収容所を生き延びた体験を基に、人間の尊厳と少数民族の権利を問い続ける作品を発表した。彼の文学は、戦争の悲惨さと全体主義への抵抗を訴え、国際的にも高く評価されている。

- ミラン・クーチャン (1941年-):政治家。スロベニア初代大統領(1991年-2002年)。スロベニアの民主化とユーゴスラビアからの独立を主導し、平和的な移行と国家建設に貢献した。国民の支持も厚く、民主主義の定着に大きな役割を果たした。

- ヤネス・ドルノウシェク (1950年-2008年):政治家。スロベニア首相(1992年-2002年)、大統領(2002年-2007年)を歴任。スロベニアの独立後の経済改革とEU・NATO加盟を推進し、国の安定と発展に貢献した。

- スラヴォイ・ジジェク (1949年-):哲学者、精神分析学者、文化批評家。ラカン派精神分析とマルクス主義を融合させた独自の思想を展開し、現代資本主義社会やイデオロギーを鋭く分析する。その著作は国際的に広く読まれ、現代思想に大きな影響を与えている。

- ティナ・マゼ (1983年-):アルペンスキー選手。オリンピックで2つの金メダルを獲得するなど、数々の国際大会で輝かしい成績を収めた。スロベニアのスポーツ界を代表する人物であり、国民的英雄として人気を博している。

- ルカ・ドンチッチ (1999年-):バスケットボール選手。若くしてNBAでスター選手となり、国際的にも高い評価を得ている。スロベニアのバスケットボール界の象徴であり、若い世代に大きな影響を与えている。

これらの人物は、それぞれの分野でスロベニアの発展と国際的評価の向上に貢献し、その業績は今日においてもスロベニア社会に影響を与え続けている。