1. 概要

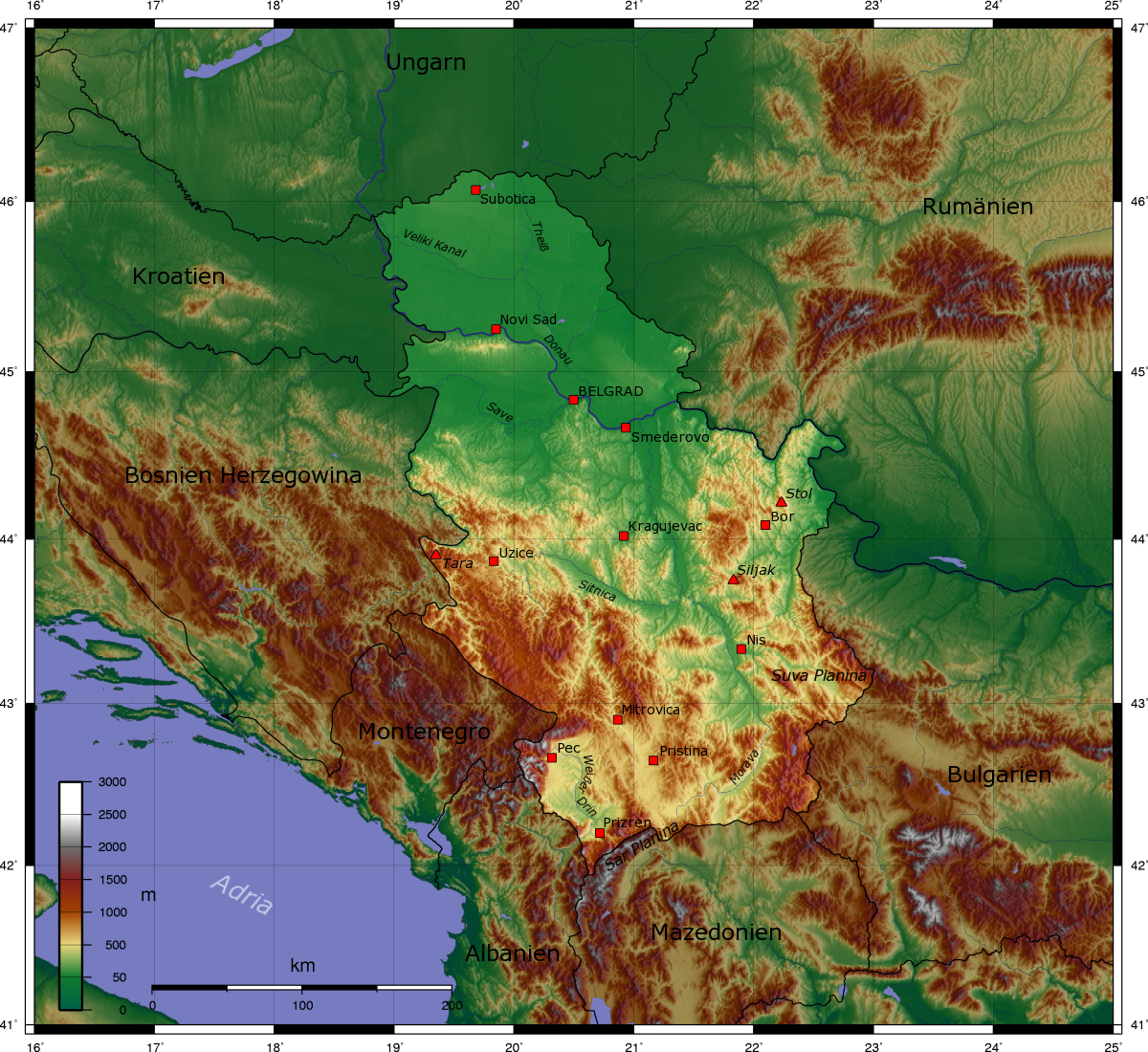

セルビア共和国、通称セルビアは、東南ヨーロッパのバルカン半島中西部に位置する内陸国であり、パンノニア平原南部にもまたがる共和制国家である。首都はベオグラード。北にハンガリー、北東にルーマニア、南東にブルガリア、南に北マケドニア、南西にモンテネグロと国境を接し、西はボスニア・ヘルツェゴビナおよびクロアチア(ヴォイヴォディナ自治州部分)と接している。セルビアは、コソボを自国の自治州であると主張しているが、コソボは2008年に独立を宣言し、国際社会の一部から承認を得ている。

セルビアの領土は、旧石器時代から継続的に人類が居住してきた地であり、6世紀にはスラヴ人が移住を開始した。中世初期には、東ローマ帝国、フランク王国、ハンガリー王国の宗主権下でいくつかの地域国家が形成された。セルビア王国は1217年にローマ教皇庁とコンスタンティノープルによって承認され、1346年にはセルビア帝国として領土的最大版図を築いた。16世紀半ばまでに、オスマン帝国が現在のセルビア全域を併合したが、その支配は17世紀末からヴォイヴォディナに拠点を置きつつ中央セルビアへと勢力を拡大したハプスブルク帝国によって度々中断された。

19世紀初頭のセルビア蜂起は、この地域初の立憲君主制国家としてのセルビア公国を確立し、その後領土を拡大した。第一次世界大戦後の1918年、セルビア王国は旧ハプスブルク領のヴォイヴォディナと統合し、同年末には他の南スラヴ諸民族と共にユーゴスラビア建国に参加した。ユーゴスラビアは様々な政治体制を経て、1990年代のユーゴスラビア紛争に至るまで存続した。ユーゴスラビア解体の過程で、セルビアはモンテネグロとセルビア・モンテネグロを結成したが、2006年に平和裏に解体され、セルビアは1918年以来初めて主権国家としての独立を回復した。2008年には、セルビアの自治州であるコソボ議会が一方的に独立を宣言し、国際社会の反応は分かれているが、セルビアは依然としてコソボを自国の不可分な領土と主張している。

セルビアは高中所得国であり、国民皆保険制度と無償の初等・中等教育を国民に提供している。人間開発指数では「非常に高い」評価を受けている。セルビアは議会制共和国であり、国際連合、欧州評議会、欧州安全保障協力機構(OSCE)、平和のためのパートナーシップ(PfP)、黒海経済協力機構(BSEC)、中欧自由貿易協定(CEFTA)の加盟国であり、世界貿易機関(WTO)への加盟手続きを進めている。2014年以降、欧州連合(EU)への加盟交渉を行っており、2030年までの加盟を目指している。外交政策としては、軍事的中立を公式に堅持している。

2. 国名

セルビアの公用語であるセルビア語での正式名称は、キリル文字表記で Република Србијаセルビア語、ラテン文字表記で Republika Srbijaセルビア語 (ラテン文字)(レプブリカ・スルビヤ)である。通称は、キリル文字表記で Србијаセルビア語、ラテン文字表記で Srbijaセルビア語 (ラテン文字)(スルビヤ)。日本語における正式名称はセルビア共和国、通称はセルビアである。中国語では「塞爾維亞中国語」と表記される。

「セルビア」という名称の起源は明確ではない。歴史的に、著述家たちはセルビア人(Срби / Srbiスルビセルビア語)および東ドイツのソルブ人(高地ソルブ語: Serbja高地ソルブ語、低地ソルブ語: Serby低地ソルブ語)を様々な形で言及してきた。例としては、Cervetiis (Servetiis)、gentis (S)urbiorum、Suurbi、Sorabi、Soraborum、Sorabos、Surpe、Sorabici、Sorabiet、Sarbin、Swrbjn、Servians、Sorbi、Sirbia、Sribia、Zirbia、Zribia、Suurbelant、Surbia、Serbulia / Sorbulia などがある。これらの名称は、歴史的および現在の居住が議論の余地のない地域(特にバルカン半島とルжиツァ)のセルビア人とソルブ人を指すために使用された。しかし、世界の他の地域(特にアジアのサルマタイのカフカース地方)で同様の名称を使用した文献も存在する。

民族名 *Sŕbъ(複数形 *Sŕby)の起源については、主に2つの説がある。1つはスラヴ祖語に由来し「家族的親族関係」「同盟」といった集合的な意味を持つとする説、もう1つはサルマタイ人のイラン系言語またはスキタイ系言語に由来し様々な意味を持つとする説である。東ローマ帝国皇帝コンスタンティノス7世は、その著書『帝国の統治について』の中で、セルビア人はフランク王国に近い白セルビアから来たと示唆している。

1815年から1882年までのセルビアの公式名称はセルビア公国であった。1882年から1918年まではセルビア王国に改称された。その後、1945年から1963年まではセルビア人民共和国、1963年から1990年まではセルビア社会主義共和国が公式名称であった。1990年以降、国の公式名称はセルビア共和国となっている。

セルビアの少数民族言語における呼称は以下の通りである。

- アルバニア語: Serbiaセルビアアルバニア語、Republika e Serbisëセルビア共和国アルバニア語

- ブルガリア語: Сърбияサルビヤブルガリア語、Република Сърбияレプブリカ・サルビヤブルガリア語

- クロアチア語: Srbijaセルビアクロアチア語、Republika Srbijaセルビア共和国クロアチア語

- ハンガリー語: Szerbiaセルビアハンガリー語、Szerb Köztársaságセルビア共和国ハンガリー語

- マケドニア語: Србијаスルビヤマケドニア語、Република Србијаレプブリカ・スルビヤマケドニア語

- パンノニア・ルシン語: Сербіяセルビヤrue、Републіка Сербіяレプブリカ・セルビヤrue

- ルーマニア語: Serbiaセルビアルーマニア語/モルドバ語、Republica Serbiaセルビア共和国ルーマニア語/モルドバ語

- スロバキア語: Srbskoスルブスコスロバキア語、Srbská republikaセルビア共和国スロバキア語

3. 歴史

セルビアの歴史は、先史時代から現代に至るまで、多くの民族、文化、帝国の興亡が交錯する複雑な道のりを辿ってきた。地理的にヨーロッパの十字路に位置するため、常に外部からの影響を受けつつも、独自の文化と国家アイデンティティを形成してきた。

3.1. 先史時代と古代

現在のセルビアの領土における旧石器時代の集落の考古学的証拠は乏しい。シチェヴォ渓谷のマラ・バラニツァ洞窟で発見されたヒト科の顎の断片は、約52万5千年から39万7千年前に遡ると考えられている。

紀元前約6500年頃の新石器時代には、現在のベオグラード近郊にスタルチェヴォ文化やヴィンチャ文化が栄えた。これらの文化は、南東ヨーロッパの広範囲、さらには中央ヨーロッパやアナトリア半島の一部にも影響を及ぼした。この時代の重要な遺跡であるレペンスキ・ヴィルやヴィンチャ=ベロ・ブルドは、現在もドナウ川沿いに残っている。

鉄器時代には、イリュリア人のトリバッリ族、ダルダニア人、アウタリアタエ族などがこの地域に居住していた。紀元前3世紀にはケルト人のスコルディスキ族が移住し、部族国家を形成してシンギドゥヌム(現在のベオグラード)やナイッソス(現在のニシュ)などの要塞を築いた。

古代ローマは紀元前2世紀にこの地域の大部分を征服した。紀元前167年にはイリュリクム属州が設置され、残りの地域も紀元前75年頃までに征服され、モエシア・スペリオル属州が形成された。現在のスレム地方は紀元前9年に、バチュカとバナトは西暦106年のダキア戦争後に征服された。その結果、現代のセルビアは、モエシア、パンノニア、プラエヴァリタナ、ダルマティア、ダキア、マケドニアなど、いくつかの旧ローマ属州にまたがっている。コンスタンティヌス1世を含む17人(資料によっては18人)のローマ皇帝が現在のセルビアの地で誕生しており、これはイタリアに次ぐ多さである。コンスタンティヌス1世はキリスト教を公認した最初の皇帝であり、ミラノ勅令を発して帝国全土に宗教的寛容を命じた。

西暦395年にローマ帝国が東西に分裂すると、セルビアの大部分は東ローマ帝国の支配下に置かれ、北西部は西ローマ帝国に含まれた。6世紀までには、南スラヴ人が東ローマ帝国の領土に大規模に移住し、現地のローマ化した住民と融合し、徐々に同化していった。

3.2. 中世

白セルビア人(ソルブ人とも関連付けられる初期のスラヴ部族)は、最終的にサヴァ川とディナル・アルプス山脈の間の地域に定着した。9世紀初頭までに、セルビアはある程度の国家形態を整えた。セルビアのキリスト教化は段階的なプロセスであり、9世紀半ばに完了した。10世紀半ば、初期のセルビア国家は一時衰退したが、11世紀から12世紀にかけて、セルビア国家は隣接する東ローマ帝国と頻繁に衝突した。

1166年から1371年にかけて、セルビアはネマニッチ朝によって統治され、国家は1217年にセルビア王国へと昇格し、ステファン・ウロシュ4世ドゥシャンの下で1346年にはセルビア帝国となった。国の守護聖人である聖サヴァの尽力により、セルビア正教会は1219年に独立大主教区として組織され、1346年には総主教区へと昇格した。ネマニッチ朝時代の建造物は、多くの修道院(いくつかは世界遺産)や要塞として現存している。

この数世紀の間に、セルビア国家とその影響力は大幅に拡大した。現在のヴォイヴォディナにあたる北部はハンガリー王国の支配下にあった。1371年以降の時代は「セルビア帝国の崩壊」として知られ、かつて強力だった国家はいくつかの公国に分裂し、台頭するオスマン帝国とのコソボの戦い(1389年)で頂点に達した。14世紀末までに、オスマン帝国はシャル山地以南の領土を征服し支配した。セルビアの政治的中心は北方へ移動し、新たに成立したセルビア専制公国の首都は1403年にベオグラードへ、その後1430年にスメデレヴォへ移された。専制公国はハンガリーとオスマン帝国の二重の臣従下にあった。1459年6月20日のスメデレヴォ陥落は、セルビア専制公国の完全なオスマン帝国による征服を意味し、セルビア国家の終焉を象徴する出来事となった。

3.3. オスマン帝国およびハプスブルク君主国の支配

オスマン帝国に征服された全てのセルビアの土地では、現地の貴族階級は排除され、農民はオスマン帝国の支配者に農奴として隷属させられた。聖職者の多くは逃亡するか、孤立した修道院に閉じ込められた。オスマン帝国のミッレト制の下では、セルビア人を含むキリスト教徒は「ラヤ」と呼ばれる二等市民とみなされ、重税を課された。また、セルビア人人口の一部はイスラム教に改宗した。多くのセルビア人少年はデヴシルメ制(キリスト教徒の子弟を強制的に徴集し、イスラム教に改宗させてオスマン帝国の軍隊や官僚に養成する制度)の対象となり、イェニチェリと呼ばれるオスマン軍の歩兵部隊に編入された。ペーチのセルビア総主教区は1463年に廃止されたが、1557年に再興され、オスマン帝国下でのセルビア文化伝統の限定的な継続を可能にした。

オスマン帝国への国家喪失後も、セルビア人の抵抗は北部地域(現在のヴォイヴォディナ)で、名目上の専制公(1537年まで)やヨヴァン・ネナド(1526年-1527年)のような民衆指導者の下で続いた。1521年から1552年にかけて、オスマン帝国はベオグラード、スレム、バチュカ、バナト地方を征服した。戦争と反乱は絶えずオスマン支配に挑戦した。最も重要なものの一つは、ハプスブルク君主国とオスマン帝国の間の長期戦争(1593年-1606年)の一部であった1594年と1595年のバナト蜂起であった。現在のヴォイヴォディナ地域は、1世紀にわたるオスマン占領の後、カルロヴィッツ条約(1699年)によって部分的に、そしてポジャレヴァツ条約(1718年)によって完全にハプスブルク君主国に割譲された。

大トルコ戦争(1683年-1699年)の間、セルビアの大部分は1688年から1690年にかけてオスマン支配からハプスブルク支配へと移行した。しかし、オスマン軍は1689年から1690年の冬にセルビアの大部分を再征服し、アルバニア人やタタール人の非正規部隊による民間人への残虐な虐殺を引き起こした。この迫害の結果、総主教アルセニイェ3世に率いられた数万人のセルビア人が北へ逃れ、ハンガリーに定住した。これは1690年のセルビア人の大移動として知られる出来事である。1690年8月、数度の請願の後、皇帝レオポルト1世はハプスブルク君主国内のセルビア人に対し、主に宗教の自由を保証するための最初の「特権」を正式に与えた。結果として、セルビア人の教会的中心も北方へ移動し、カルロヴツィ府主教区が設立され、ペーチのセルビア総主教区は1766年にオスマン帝国によって再び廃止された。

1718年から1739年にかけて、ハプスブルク君主国は中央セルビアの大部分を占領し、セルビア王国を王領として設立した。これらの獲得地は1739年のベオグラード条約によって失われ、オスマン帝国がこの地域を奪還した。ハプスブルク帝国下に留まった現在のヴォイヴォディナの領土を除き、セルビア中央部は1788年から1792年にかけて再びハプスブルクによって占領された。

3.4. 革命と独立

オスマン帝国からの独立を目指すセルビア革命は1804年から1815年まで11年間続いた。ヴォジュド(指導者)カラジョルジェ・ペトロヴィッチに率いられた第一次セルビア蜂起(1804年-1813年)の間、セルビアは約10年間独立を保ったが、その後オスマン軍に再占領された。第二次セルビア蜂起は1815年にミロシュ・オブレノヴィッチ1世の指導の下で始まり、セルビア革命勢力とオスマン当局との間の妥協によって終結した。セルビアはバルカン半島で最初に封建制を廃止した国の一つである。1826年のアッケルマン条約、1829年のアドリアノープル条約、そして最終的にハティ・シェリフ(勅令)によって、セルビアの宗主権が認められた。最初のセルビア憲法は1835年2月15日に採択され、セルビアはヨーロッパで最も早く民主的憲法を採択した国の一つとなった。2月15日は現在、国家の日として記念されている。

1862年にベオグラードでオスマン軍とセルビア人の間で衝突が発生した後、列強からの圧力もあり、1867年までに最後のトルコ兵が公国を去り、セルビアは事実上の独立を達成した。1869年にオスマン帝国に諮ることなく新憲法を制定することで、ヨヴァン・リスティッチらセルビアの外交官は国の事実上の独立を確認した。1876年、セルビアはボスニア・ヘルツェゴビナとブルガリアで進行中だったキリスト教徒の蜂起に与し、オスマン帝国に宣戦布告した。

国の正式な独立は、露土戦争を終結させた1878年のベルリン会議で国際的に承認された。しかし、この条約は、ボスニア・ヘルツェゴビナをオーストリア=ハンガリー帝国の占領下に置くとともに、ラシュカ地方の占領を認めることで、セルビアが他のセルビア人地域と統一することを禁じた。1815年から1903年まで、セルビア公国はオブレノヴィッチ家によって統治されたが、1842年から1858年まではアレクサンダル・カラジョルジェヴィッチ公が統治した。1882年、セルビア公国はミラン1世国王によって統治されるセルビア王国となった。革命指導者カラジョルジェ・ペトロヴィッチの子孫であるカラジョルジェヴィッチ家は、1903年の五月クーデター後に権力を掌握した。

1848年のオーストリア革命は、自治領セルビア人のヴォイヴォディナの設立につながり、1849年までにこの地域はセルビア人のヴォイヴォディナおよびテメシュヴァールのバナト県へと変貌した。

3.5. バルカン戦争と第一次世界大 война

1912年の第一次バルカン戦争では、バルカン同盟がオスマン帝国を破り、そのヨーロッパ領土を獲得した。これにより、セルビア王国はラシュカ、コソボ、メトヒヤ、ヴァルダル・マケドニア地方へと領土を拡大することができた。第二次バルカン戦争は、ブルガリアがかつての同盟国に敵対したことで勃発したが、ブルガリアは敗北し、ブカレスト条約が締結された。2年間でセルビアは領土を80%、人口を50%拡大したが、第一次世界大戦前夜には3万6千人以上が死亡するなど、大きな犠牲者を出した。オーストリア=ハンガリー帝国は、国境付近で台頭する地域大国と、それがセルビア人や他の南スラヴ人の統一の核となる可能性を警戒し、両国間の関係は緊張した。

1914年6月28日、サラエヴォで青年ボスニアのメンバーであったガヴリロ・プリンツィプによってオーストリア=ハンガリー帝国のフランツ・フェルディナント大公が暗殺されたことにより、オーストリア=ハンガリー帝国は1914年7月28日にセルビアに宣戦布告し、第一次世界大戦が勃発した。

セルビアは、ツェルの戦いやコルバラの戦いなど、戦争初期の主要な戦闘で勝利を収めた。初期の成功にもかかわらず、セルビアは1915年に中央同盟国に圧倒され、オーストリア=ハンガリーによる占領が続いた。軍の大部分と一部の国民はギリシャやコルフ島へ撤退し、その過程で甚大な損失を被った。他の戦線で中央同盟国の軍事的状況が悪化すると、セルビア軍の残存部隊は東方へ戻り、1918年9月15日に敵戦線を最終的に突破し、セルビアを解放し、ブルガリアとオーストリア=ハンガリー帝国を破った。セルビアは、その戦役を通じて、バルカン半島における主要な連合国であり、特にフランスがブルガリアの降伏を強いるのを助けるなど、1918年11月のバルカン半島における連合国の勝利に大きく貢献した。

セルビアの死傷者は連合国全体の戦死者の8%を占め、セルビア軍兵士の58%(243,600人)が戦死した。総死傷者数は約70万人とされ、これはセルビアの戦前人口の16%以上であり、全男性人口の過半数(57%)にあたる。セルビアは第一次世界大戦で最大の犠牲者率を出した国の一つである。

3.6. ユーゴスラビア王国

コルフ宣言は、セルビア王国亡命政府とユーゴスラビア委員会(反ハプスブルク南スラヴ系亡命者)との間の正式な合意であり、セルビア王国とモンテネグロ王国を、オーストリア=ハンガリー帝国の南スラヴ系自治領(クロアチア=スラヴォニア王国、ダルマチア王国、スロベニア、ヴォイヴォディナ(当時はハンガリー王国の一部)、ボスニア・ヘルツェゴビナ)と戦後のユーゴスラビア国家として統一することを誓約したもので、1917年7月20日にコルフ島で署名された。

オーストリア=ハンガリー帝国が崩壊すると、1918年11月24日にスレム地方がセルビアと統一した。その翌日、バナト・バチュカ・バラニャにおけるセルビア人、ブニェヴァツ人およびその他スラブ人の大国民議会が、これらの地域(バナト、バチュカ、バラニャ)のセルビア王国との統一を宣言した。

1918年11月26日、ポドゴリツァ議会はペトロヴィッチ=ニェゴシュ家を廃し、モンテネグロをセルビアと統一した。1918年12月1日、ベオグラードでセルビアの摂政王子アレクサンダル・カラジョルジェヴィッチが、ペータル1世国王の下でセルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国を宣言した。ペータル1世は1921年8月に息子のアレクサンダルに王位を継承された。セルビア人の中央集権主義者とクロアチア人の自治主義者が議会で衝突し、ほとんどの政府は脆弱で短命であった。保守的な首相であったニコラ・パシッチは、死去するまでほとんどの政府を率いるか、支配した。アレクサンダル1世は、ユーゴスラビア主義のイデオロギーと単一のユーゴスラビア人国家を確立することを目的として、1929年に1月6日独裁を樹立し、国名をユーゴスラビアに変更した。アレクサンダルの独裁政権の影響は、ユーゴスラビアに住む非セルビア人を統一の理念からさらに遠ざけることになった。

アレクサンダル1世は、1934年に公式訪問中のマルセイユで、IMROのメンバーであるヴラド・チェルノゼムスキによって暗殺された。王位は11歳の息子ペータル2世に引き継がれた。1939年8月、ツヴェトコヴィッチ=マチェク合意により、クロアチア人の懸念に対する解決策として、自治的なクロアチア州が設立された。

3.7. 第二次世界大戦

1941年、ユーゴスラビアが中立を保とうとしたにもかかわらず、枢軸国がユーゴスラビアに侵攻した。現在のセルビアの領土は、ハンガリー、ブルガリア、クロアチア独立国、大アルバニア、モンテネグロの間で分割され、残りの部分はナチス・ドイツの軍政下に置かれ、ミラン・アチモヴィッチとミラン・ネディッチ率いるセルビア傀儡政権が、ディミトリイェ・リョティッチのファシスト組織ユーゴスラビア国民運動(ズボル)の支援を受けて統治した。

ユーゴスラビア領土は、ドラジャ・ミハイロヴィッチ指揮下の王党派チェトニクと、ヨシップ・ブロズ・チトー指揮下の共産主義者パルチザンとの間の内戦の舞台となった。枢軸国の補助部隊であるセルビア義勇軍団とセルビア国家防衛隊は、これら両勢力と戦った。クラリェヴォ包囲戦は、1941年のセルビア蜂起における主要な戦闘であり、チェトニク軍がナチスに対して行った。戦闘開始から数日後、ドイツ軍は報復として約2,000人の民間人を虐殺した。これはクラリェヴォ虐殺として知られる事件である。

1941年に西セルビアのロズニツァで起きたドラギナツとロズニツァの虐殺では、2,950人の村人がドイツ軍によって処刑され、これは占領下のセルビアにおける民間人の大規模処刑の最初のものであった。クラグイェヴァツ虐殺や、ハンガリーのファシストによるユダヤ人とセルビア人のノヴィ・サド襲撃は最も悪名高く、それぞれ3,000人以上の犠牲者を出した。占領1年後には、この地域で約16,000人のセルビア系ユダヤ人が殺害され、これは戦前のユダヤ人人口の約90%にあたるセルビアにおけるホロコーストであった。多くの強制収容所が地域全体に設立された。バニツァ強制収容所は最大の強制収容所であり、ドイツ軍とネディッチ政権が共同で運営し、主な犠牲者はセルビア系ユダヤ人、ロマ人、セルビア人政治犯であった。

何十万人ものセルビア系民族が、クロアチア独立国として知られる枢軸国の傀儡国家から逃れ、ドイツ占領下のセルビアに避難し、ウスタシャ政権によって行われていた大規模な迫害やセルビア人、ユダヤ人、ロマ人のジェノサイドから逃れようとした。セルビア人犠牲者の数は約30万人から35万人であった。チトー自身によれば、第二次世界大戦全期間を通じて、セルビア人は反ファシズム戦闘員およびユーゴスラビアパルチザンの大多数を占めていた。

ウジツェ共和国は、パルチザンによって設立された短命の解放区であり、第二次世界大戦中のヨーロッパで最初の解放区であり、1941年秋に占領下のセルビア西部に軍事的小国家として組織された。1944年末までに、ベオグラード攻勢は内戦においてパルチザンに有利に働き、パルチザンはその後ユーゴスラビアの支配権を獲得した。ベオグラード攻勢後、スレム戦線はセルビアにおける第二次世界大戦最後の主要な軍事行動であった。ヴラディミル・ジェリャヴィッチの研究によると、ユーゴスラビアにおける戦争関連の死者は合計1,027,000人で、そのうちセルビアでは273,000人であった。

3.8. 社会主義ユーゴスラビア

共産主義パルチザンの勝利は、君主制の廃止とその後の憲法制定国民投票をもたらした。ユーゴスラビア共産党によって、ユーゴスラビアに一党独裁制が間もなく確立された。1944年から1945年の共産主義者による粛清の間に、セルビアで6万人から7万人が死亡したと主張されている。セルビアは、セルビア人民共和国として知られるユーゴスラビア連邦人民共和国内の構成共和国となり、連邦共産党の共和国支部であるセルビア共産主義者同盟を有した。

チトー時代のユーゴスラビアで最も強力かつ影響力のあるセルビアの政治家は、アレクサンダル・ランコヴィッチであり、ユーゴスラビアの指導者「ビッグ4」の一人であった。ランコヴィッチは後に、コソボのノーメンクラトゥーラとセルビアの統一に関する意見の相違により解任された。ランコヴィッチの解任はセルビア人の間で非常に不評であった。ユーゴスラビアの地方分権改革派は、1960年代後半に権力の大幅な地方分権を達成し、コソボとヴォイヴォディナに実質的な自治権を創設し、「ムスリム」という独特の民族性を承認することに成功した。これらの改革の結果、コソボのノーメンクラトゥーラと警察の大規模な見直しが行われ、セルビア人支配からアルバニア系民族支配へと移行し、セルビア人が大規模に解雇された。不安に応えて、コソボのアルバニア系民族にさらなる譲歩がなされ、その中にはプリシュティナ大学をアルバニア語の機関として設立することも含まれていた。これらの変化は、セルビア人の間で二等市民として扱われることへの広範な恐怖を生み出した。

ユーゴスラビア連邦人民共和国およびセルビア人民共和国の首都ベオグラードは、1961年9月に最初の非同盟運動首脳会議を、また1977年10月から1978年3月にかけてヘルシンキ合意の実施を目的とした欧州安全保障協力機構(OSCE)の最初の主要な会議を主催した。1972年のコソボ社会主義自治州およびセルビア社会主義共和国の他地域における天然痘の流行は、第二次世界大戦以来ヨーロッパにおける天然痘の最後の大流行であった。

3.9. ユーゴスラビア解体と政治的移行

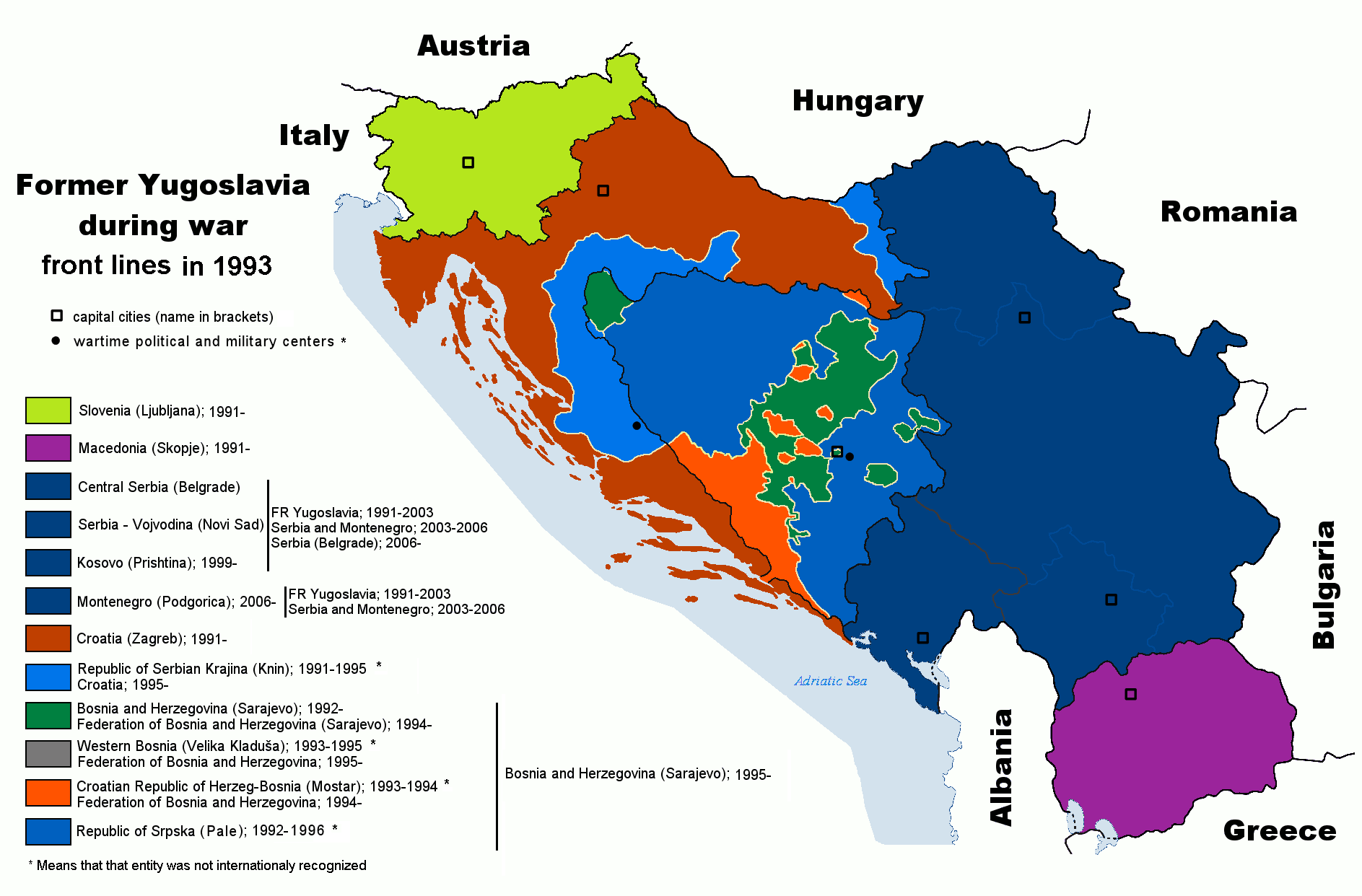

1989年、スロボダン・ミロシェヴィッチがセルビアで権力の座に就いた。ミロシェヴィッチは、コソボおよびヴォイヴォディナ自治州の権限縮小を約束し、その後、彼の同盟者が反官僚革命の間に権力を掌握した。これはユーゴスラビアの他の共和国の共産主義指導部との間に緊張を引き起こし、ユーゴスラビア全土で民族ナショナリズムを覚醒させ、最終的にユーゴスラビアの解体をもたらし、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、および北マケドニアが1991年から1992年にかけて独立を宣言した。セルビアとモンテネグロはユーゴスラビア連邦共和国(FRY)として存続した。しかし、バダンテール委員会によれば、この国は法的に旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の継続とは見なされず、新しい国家とされた。

民族的緊張によって煽られたユーゴスラビア紛争(1991年-2001年)が勃発し、最も深刻な紛争はクロアチアとボスニアで発生し、そこでは大規模なセルビア系民族コミュニティがユーゴスラビアからの独立に反対した。ユーゴスラビア連邦共和国は紛争には関与しなかったが、紛争におけるセルビア軍への兵站、軍事、財政支援を提供した。これに対し、国連はユーゴスラビアに対する制裁を課し、これが政治的孤立と経済の崩壊(GDPは1990年の240.00 億 USDから1993年には100.00 億 USD未満に減少)につながった。2000年代、セルビアは隣国のボスニア・ヘルツェゴビナおよびクロアチアからジェノサイド容疑で訴えられたが、いずれの場合もセルビアに対する主要な容疑は棄却された。

複数政党制は1990年にセルビアに導入され、一党独裁制は公式に解体された。憲法改正にもかかわらず、ミロシェヴィッチは国営メディアと治安機関に対して強力な政治的影響力を維持した。与党セルビア社会党が1996年の地方選挙での敗北を認めなかった際、セルビア国民は政府に対する大規模な抗議行動を行った。

1998年、アルバニア系ゲリラコソボ解放軍とユーゴスラビア治安部隊との間の継続的な衝突は、短期的なコソボ紛争(1998年-1999年)につながり、NATOが介入し、セルビア軍の撤退と国連によるコソボ統治の確立をもたらした。ユーゴスラビア紛争後、セルビアはヨーロッパで最も多くの難民と国内避難民を抱える国となった。

2000年9月の大統領選挙後、野党はミロシェヴィッチを選挙不正で告発した。セルビア民主野党連合(DOS)を中心とする反ミロシェヴィッチ政党の広範な連合による市民的不服従運動が続き、10月5日には全国から50万人がベオグラードに集結し、ミロシェヴィッチに敗北を認めさせた。ミロシェヴィッチの失脚は、ユーゴスラビアの国際的孤立を終わらせた。ミロシェヴィッチは旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に送致された。DOSは、ユーゴスラビア連邦共和国が欧州連合への加盟を目指すと発表した。2003年、ユーゴスラビア連邦共和国はセルビア・モンテネグロと改称され、EUは同国との安定化・連合協定の交渉を開始した。

セルビアの政治情勢は依然として緊迫しており、2003年にはゾラン・ジンジッチ首相が組織犯罪と元治安当局者による陰謀の結果、暗殺された。2004年にはコソボで騒乱が発生し、19人が死亡、多数のセルビア正教会の教会や修道院が破壊または損傷した。

3.10. 現代のセルビア

2006年5月21日、モンテネグロは独立に関する住民投票を実施し、有権者の55.4%が独立に賛成し、住民投票で必要とされた55%をわずかに上回った。これに続き、2006年6月5日にセルビアが独立を宣言し、セルビアの独立国家としての再出発を印した。セルビア国民議会は、セルビアが旧国家連合の法的継承国であると宣言した。

コソボ議会は2008年2月17日にセルビアからの独立を一方的に宣言した。セルビアは直ちにこの宣言を非難し、コソボのいかなる国家性も否定し続けている。この宣言は国際社会から様々な反応を引き起こした。セルビアとコソボ・アルバニア当局間の現状中立的な協議は、EUの仲介によりブリュッセルで開催されている。

セルビアは2009年12月22日に欧州連合への加盟を正式に申請し、2011年12月の遅延の後、2012年3月1日に候補国としての地位を得た。2013年6月の欧州委員会および欧州理事会の肯定的な勧告を受け、EU加盟交渉は2014年1月に開始された。

2012年、アレクサンダル・ヴチッチと彼のセルビア進歩党が政権を握った。多くの国際的な分析家によれば、セルビアは民主主義の後退から権威主義へと移行し、それに伴いメディアの自由と市民的自由が低下した。COVID-19パンデミックが2020年3月にセルビアに拡大した後、非常事態宣言が発令され、第二次世界大戦以来初めてセルビアで夜間外出禁止令が導入された。2022年4月、アレクサンダル・ヴチッチ大統領は再選された。2023年12月、ヴチッチ大統領は解散総選挙で勝利した。この選挙は抗議行動を引き起こし、野党支持者は選挙結果が不正であると主張した。2022年1月16日、セルビア憲法改正国民投票が行われ、国民は司法に関する憲法改正を選択した。この変更は、司法制度における政治的影響力を減らすための一歩として提示された。

セルビアは、国際博覧会Expo 2027の開催地に選ばれた。セルビア政府はリオ・ティント社と協力し、ヨーロッパ最大のリチウム鉱山開発プロジェクトを進めている。リチウム採掘は社会的な議論の的となり、採掘に反対するいくつかの抗議行動が行われている。

4. 地理

セルビアは、中央ヨーロッパと南東ヨーロッパの交差点に位置する内陸国であり、バルカン半島とパンノニア平原にまたがっている。国土の総面積は、コソボを含めると8.85 万 km2、コソボを除くと7.75 万 km2である。北はハンガリー、北東はルーマニア、南東はブルガリア、南は北マケドニア、西はクロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナ、南西はモンテネグロと国境を接している。セルビアは、コソボを通じてアルバニアとの国境も主張している。コソボとアルバニア、北マケドニア、モンテネグロとの国境は、コソボ国境警察の管理下にある。セルビアは、コソボとの間の352 kmの境界線を「行政ライン」として扱い、コソボ国境警察とセルビア警察の共同管理下に置いている。

国土の北部3分の1(ヴォイヴォディナおよびマチュヴァ)はパンノニア平原が占め、東端はワラキア平原にまで及ぶ。中央部の地形は主に丘陵地帯で、川がいくつも流れている。南部3分の1は山岳地帯であり、西から南西にかけてはディナル・アルプス山脈がドリナ川とイバル川の流れに沿って伸びている。東部ではカルパティア山脈とバルカン山脈が南北に連なっている。南東端の古代山地はリラ・ロドピ山系に属する。標高は、バルカン山脈のミジョル山頂(コソボを除くセルビア国内最高峰、2169 m)から、ドナウ川沿いのプラホヴォ付近の最低地点(わずか17 m)まで様々である。最大の湖はジェルダプ湖(163 km2)であり、セルビアを流れる最長の川はドナウ川(587.35 km)である。

4.1. 気候

セルビアの気候は、ユーラシア大陸、大西洋、地中海の影響を受ける。1月の平均気温は約0 °C、7月の平均気温は約22 °Cであり、温暖湿潤大陸性気候または湿潤亜熱帯気候に分類される。北部はより大陸性の気候で、冬は寒く、夏は暑く湿潤で、降水量は年間を通じて比較的均等である。南部では、夏と秋は乾燥し、冬は比較的寒く、山岳地帯では内陸部で大雪が降る。

標高差、アドリア海や大きな河川流域への近さ、風向きなどが気候の変動要因となる。セルビア南部は地中海の影響を受ける。ディナル・アルプス山脈や他の山脈は、暖かい気団の多くを冷却する役割を果たす。ペシュテル高原の冬は、周囲を山々に囲まれているため非常に厳しい。セルビアの気候的特徴の一つに、コシャヴァ風がある。これはカルパティア山脈から始まり、鉄門を通って北西にドナウ川に沿って吹く、冷たく突風性の南東風であり、ベオグラードに達し、南はニシュまで広がることもある。

1961年から1990年の期間における標高300 m以下の地域の年間平均気温は10.9 °Cである。標高300 mから500 mの地域の年間平均気温は約10 °C、標高1000 m以上の地域では約6 °Cである。セルビアで記録された最低気温は1985年1月13日にペシュテル高原のカラユキチャ・ブナリで観測された-39.5 °Cであり、最高気温は2007年7月24日にスメデレヴスカ・パランカで記録された44.9 °Cであった。

セルビアは、自然災害(地震、嵐、洪水、干ばつ)のリスクが非常に高いヨーロッパの数少ない国の一つである。特に中央セルビアの地域では、潜在的な洪水が500以上の大規模な集落と1.60 万 km2の面積を脅かしていると推定されている。最も壊滅的だったのは2014年5月の洪水で、57人が死亡し、15.00 億 EUR以上の被害が生じた。

4.2. 水文

セルビアの河川のほぼ全てが、ドナウ川を経由して黒海に注いでいる。ヨーロッパで2番目に大きな川であるドナウ川は、セルビア国内を588 km(全長に占める割合は21%)流れ、主要な淡水資源となっている。ドナウ川には、最大の支流であるヴェリカ・モラヴァ川(セルビア国内のみを流れる最長の川で、全長493 km)、サヴァ川、ティサ川が合流する。顕著な例外は、エーゲ海に注ぐプチニャ川である。ドリナ川はボスニア・ヘルツェゴビナとセルビアの自然国境を形成し、両国における主要なカヤックやラフティングの名所となっている。

地形の構成上、自然湖はまばらで小さい。そのほとんどはヴォイヴォディナの低地に位置し、風成湖のパリチ湖や、川沿いに多数存在する三日月湖(ザサヴィツァやツァルスカ・バラなど)がある。しかし、主に水力発電ダムによる人工湖が多数存在し、最大のものはドナウ川にあるジェルダプ湖(セルビア側で163 km2、ルーマニアと共有する総面積は253 km2)であり、その他にドリナ川のペルチャツ湖やヴラシナ湖がある。コパオニク山にある最大の滝、イェロヴァルニク滝は高さ71 mである。比較的汚染されていない地表水が豊富にあり、また多くの地下天然水やミネラルウォーター源は水質が高く、輸出や経済改善の機会となっているが、ボトルウォーターのより広範な採掘と生産が始まったのはごく最近のことである。

4.3. 環境

セルビアは豊かな生態系と種の多様性を有する国であり、ヨーロッパ全体の領土のわずか1.9%を占めるに過ぎないが、ヨーロッパの維管束植物の39%、ヨーロッパの魚類の51%、ヨーロッパの爬虫類と両生類の40%、ヨーロッパの鳥類の74%、ヨーロッパの哺乳類の67%が生息している。山や川が豊富なため、オオカミ、オオヤマネコ、クマ、キツネ、シカなど、多くが保護されている多様な動物にとって理想的な環境となっている。セルビアには17種のヘビが生息しており、そのうち8種が毒ヘビである。

セルビア西部のタラ山は、クマがまだ完全に自由に生息できるヨーロッパ最後の地域のひとつである。セルビアには約380種の鳥類が生息している。ツァルスカ・バラでは、わずか数平方キロメートルの範囲に300種以上の鳥類が生息している。ウヴァツ峡谷は、ヨーロッパにおけるシロエリハゲワシの最後の生息地のひとつと考えられている。国の最北部、キキンダ市周辺地域では、絶滅の危機に瀕しているトラフズクが約145羽確認されており、これは世界最大の同種の生息地となっている。また、コウモリや蝶の絶滅危惧種もかなり豊富である。

セルビアには380の保護地域があり、面積は4947 km2、国土の6.4%を占める。これらの保護地域には、5つの国立公園(ジェルダプ、タラ、コパオニク、フルシュカ・ゴーラ、シャル山地)、15の自然公園、15の「景勝地」、61の自然保護区、281の天然記念物が含まれる。

国土の29.1%が森林に覆われており、世界の森林被覆率30%、ヨーロッパ平均35%と比較すると、セルビアは中程度の森林国と見なされる。セルビアの総森林面積は2,252,000ヘクタール(国有林1,194,000ヘクタール(53%)、私有林1,058,387ヘクタール(47%))であり、住民一人当たり0.3ヘクタールにあたる。2019年の森林景観健全性指数の平均スコアは5.29/10で、172カ国中105位であった。最も一般的な樹木は、オーク、ブナ、マツ、モミである。

大気汚染は、大規模な銅鉱山および製錬所が稼働しているボル地域や、石油化学産業が拠点を置くパンチェヴォで深刻な問題となっている。一部の都市では、過去の管理不行き届きや投資不足、またトレプチャ亜鉛鉛コンビナートからのイバル川汚染(クラリェヴォ市に影響)やズレニャニンの地下水中の天然ヒ素の存在など、水質汚染による水供給問題に悩まされている。

不十分な廃棄物管理はセルビアにおける最も重要な環境問題の一つとして認識されており、リサイクルはまだ初期段階にあり、廃棄物のわずか15%しか再利用されていない。1999年のNATOによる空爆は環境に深刻な損害を与え、標的となった工場や製油所に保管されていた数千トンの有毒化学物質が土壌や水域に放出された。

5. 政治

セルビアは議会制共和国であり、政府は立法府、行政府、司法府の三権に分立している。現行憲法は、モンテネグロの独立住民投票後の2006年に採択された。憲法裁判所は、憲法に関する事項を審理する。

5.1. 統治構造

セルビアの統治構造は、三権分立の原則に基づいている。

国家元首である共和国大統領(Председник Републикеプレツェドニク・レプブリケセルビア語)は、国民の直接投票により選出され、任期は5年、憲法により最大2期までと制限されている。大統領は国軍の最高指揮官であることに加え、議会の同意を得て首相を任命する手続き上の義務を負い、外交政策にも一定の影響力を持つ。現在の大統領は、セルビア進歩党のアレクサンダル・ヴチッチであり、2017年の大統領選挙で選出された。大統領府はノヴィ・ドヴォルに置かれている。

政府(Владаヴラダセルビア語)は、首相および閣僚で構成される。政府は、法案および予算の提案、法律の執行、内外政策の指導を担当する。現在の首相は、セルビア進歩党から指名されたミロシュ・ヴチェヴィッチである。

国民議会(Народна скупштинаナロドナ・スクプシュティナセルビア語)は、一院制の立法機関である。国民議会は、法律の制定、予算の承認、大統領選挙の日程決定、首相および他の閣僚の選任と罷免、宣戦布告、国際条約および協定の批准の権限を持つ。議員定数は250議席で、比例代表制により選出され、任期は4年である。2023年の議会選挙の結果、国民議会の最大政党はポピュリスト政党のセルビア進歩党であり、これにセルビア社会党などが連立を組んで過半数を確保している。

2021年時点で、セルビアは公的要職に就く女性の数においてヨーロッパで5番目に多い国であった。

5.2. 法と司法

セルビアは、最高破毀裁判所を最終審とする3審制の司法制度を有し、控訴審として控訴裁判所、第一審の一般管轄裁判所として基本裁判所および高等裁判所が設けられている。

特別管轄裁判所としては、行政裁判所、商事裁判所(第二審として商事控訴裁判所を含む)、および軽犯罪裁判所(第二審として高等軽犯罪裁判所を含む)がある。司法は法務省によって監督されている。セルビアは典型的な大陸法の法制度を有している。

法執行は、内務省に従属するセルビア警察の責任である。セルビア警察には27,363人の制服警官がいる。

国家安全保障および防諜は、保安情報局(BIA)の責任である。

5.3. 人権

セルビアにおける人権状況は、国際社会や国内の人権団体から注視されている。特に以下の点が主要な課題として挙げられる。

- 少数民族の権利**: ロマ、アルバニア人、ハンガリー人、ボシュニャク人などの少数民族は、依然として差別や社会からの疎外に直面している。ロマの人々は特に教育、雇用、住居、医療へのアクセスにおいて困難を抱えている。アルバニア系住民が多い南部(プレシェヴォ渓谷など)では、政治参加や言語権に関する問題が指摘されることがある。

- メディアの自由とジャーナリストの安全**: メディアの自由は憲法で保障されているものの、政府や与党からの圧力、ジャーナリストへの脅迫や攻撃が報告されており、自己検閲の風潮も懸念されている。メディアの所有構造の不透明さや、政府系メディアへの偏った資金配分も問題視されている。

- LGBTQ+の権利**: 法的にはある程度の保護が進んでいるものの、社会的な差別や偏見は根強く、LGBTQ+コミュニティに対する暴力事件も発生している。プライドパレードの開催は近年可能になったが、依然として厳重な警備が必要な状況である。

- 過去の紛争に関連する戦争犯罪の説明責任と被害者救済**: 旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(ICTY)との協力は一定程度進んだものの、国内での戦争犯罪訴追は遅れており、被害者への補償や真実究明も十分とは言えない。紛争中の歴史認識を巡る対立も依然として存在する。

- ジェンダー平等**: 女性の政治参加は進んでいるものの、家庭内暴力、雇用における差別、意思決定の場における女性の過少代表などの問題が残っている。

- 難民・移民問題**: バルカンルートの中継国として、多くの中東やアフリカからの難民・移民が通過しており、その受け入れや人道支援、庇護申請手続きの遅延などが課題となっている。

- 市民社会と人権擁護家の活動**: 多くの非政府組織(NGO)が人権擁護のために活動しているが、政府からの圧力や資金難に直面することもある。

国際社会(欧州連合、欧州評議会、国連人権機関など)は、セルビアの人権状況について定期的に報告書を発表し、改善を促している。セルビア政府は人権状況の改善に取り組む姿勢を示しているものの、多くの分野で具体的な成果が求められている。

6. 地方行政区分

セルビアは単一国家であり、基礎自治体(општинаオプシュティナセルビア語)および市(градグラードセルビア語)、郡(округオクルグセルビア語)、そして2つの自治州で構成されている。コソボを除いたセルビアには、145の基礎自治体と29の市があり、これらが地方自治の基本単位を形成している。基礎自治体/市とは別に24の郡があり、ベオグラード市が追加の郡を構成している。選挙で選ばれた地方政府を持つベオグラードを除き、郡は国家権力の地方センターであるが、独自の権限は持たず、純粋に行政区分として機能している。

セルビア憲法は、北部のヴォイヴォディナ自治州と、南部の領有権係争地であるコソボ・メトヒヤ自治州の2つの自治州を承認している。一方で、これら以外の中央セルビア地域には独自の地方行政権限は存在しない。コソボ紛争後、国連平和維持部隊が国連安保理決議1244に基づきコソボ・メトヒヤに入った。セルビア政府は、2008年2月のコソボによる独立宣言を承認しておらず、違法かつ非正当なものと見なしている。

セルビアの郡は以下の通りである。

| # | 郡名 | # | 郡名 | # | 郡名 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ボル | 11 | コソボ | 21 | プリズレン |

| 2 | ブラニチェヴォ | 12 | コソヴスカ・ミトロヴィツァ | 22 | プチニャ |

| 3 | ベオグラード | 13 | コソボ・ポモラヴリェ | 23 | ラシナ |

| 4 | ザイェチャル | 14 | マチュヴァ | 24 | ラシュカ |

| 5 | 西バチュカ | 15 | モラヴィツァ | 25 | 北バナト |

| 6 | ズラティボル | 16 | ニシャヴァ | 26 | 北バチュカ |

| 7 | ヤブラニツァ | 17 | ペチ | 27 | 中央バナト |

| 8 | 南バナト | 18 | ピロト | 28 | スレム |

| 9 | 南バチュカ | 19 | ポドゥナヴリェ | 29 | トプリツァ |

| 10 | コルバラ | 20 | ポモラヴリェ | 30 | シュマディヤ |

6.1. 自治州

セルビアには2つの憲法上の自治州、すなわち北部のヴォイヴォディナ自治州と南部のコソボ・メトヒヤ自治州が存在する。

ヴォイヴォディナ自治州

ヴォイヴォディナはセルビア北部に位置し、法的に広範な自治権を有する。独自の議会、政府、行政機関を持ち、教育、文化、言語使用、メディア、保健、社会福祉などの分野で独自の政策を実施している。ヴォイヴォディナは多民族・多文化社会であり、セルビア語に加え、ハンガリー語、スロバキア語、ルーマニア語、ルシン語、クロアチア語が公用語として使用されている地域がある。歴史的にハプスブルク君主国の一部であったため、中央ヨーロッパの文化的影響を強く受けている。

コソボ・メトヒヤ自治州

コソボ・メトヒヤはセルビア南部に位置し、セルビア憲法上は自治州と規定されている。しかし、1999年のコソボ紛争とそれに続くNATOによる空爆以降、セルビアの実効支配は及んでおらず、UNMIK(国連コソボ暫定行政ミッション)の管理下に置かれた。2008年2月17日、コソボ議会は一方的に独立を宣言し、コソボ共和国を樹立した。

セルビア政府はこの独立宣言を承認しておらず、コソボ・メトヒヤを自国の不可分な領土と見なしている。国際社会の対応は分かれており、アメリカ合衆国や多くのEU加盟国はコソボの独立を承認している一方、ロシア、中国、および一部のEU加盟国(スペイン、ギリシャ、ルーマニア、スロバキア、キプロス)などは承認していない。コソボの国際的な地位を巡る論争は現在も続いており、セルビアとコソボの関係正常化は、両国のEU加盟プロセスにおける重要な課題となっている。コソボ北部にはセルビア系住民が多数居住しており、彼らの権利保護も複雑な問題の一部である。

6.2. 郡と主要都市

セルビアは、自治州を除くと24の郡(округオクルグセルビア語)に分けられる(ただし、セルビア政府はコソボ・メトヒヤ自治州内にも5つの郡を設定している)。各郡は、複数の基礎自治体(市および基礎自治体)から構成される。郡は中央政府の地方出先機関としての性格を持ち、行政サービスを提供する。

主要な都市としては以下が挙げられる。

- ベオグラード (Београдベオグラードセルビア語):セルビアの首都であり最大の都市。人口は約120万人(都市圏では約170万人)。政治、経済、文化の中心地であり、ドナウ川とサヴァ川の合流点に位置する戦略的に重要な都市。歴史的建造物、博物館、活気あるナイトライフで知られる。ベオグラード市自体が特別な行政単位(郡に相当)を形成している。

- ノヴィ・サド (Нови Садノヴィ・サドセルビア語):ヴォイヴォディナ自治州の州都であり、セルビア第2の都市。人口は約30万人。ドナウ川沿いに位置し、「セルビアのアテネ」とも呼ばれる文化都市。ペトロヴァラディン要塞やEXITフェスティバルで有名。

- ニシュ (Нишニシュセルビア語):セルビア南部最大の都市であり、国内第3の都市。人口は約26万人。古代ローマ時代からの歴史を持つ都市で、コンスタンティヌス大帝の生誕地とされる。バルカン半島の交通の要衝。

- クラグイェヴァツ (Крагујевацクラグイェヴァツセルビア語):セルビア中央部シュマディヤ地方の中心都市。人口は約15万人。近代セルビア公国の最初の首都であり、国内の工業(特に自動車産業)の中心地の一つ。

- スボティツァ (Суботицаスボティツァセルビア語):ヴォイヴォディナ自治州北部、ハンガリー国境近くに位置する都市。人口は約9万人。アール・ヌーヴォー様式の美しい建築物で知られ、多文化的な特徴を持つ。

- ズレニャニン (Зрењанинズレニャニンセルビア語):ヴォイヴォディナ自治州バナト地方の中心都市。人口は約7万人。

- パンチェヴォ (Панчевоパンチェヴォセルビア語):ベオグラードの東、ドナウ川沿いに位置する工業都市。人口は約7万人。

- チャチャク (Чачакチャチャクセルビア語):セルビア中西部モラヴィツァ地方の中心都市。人口は約7万人。

これらの都市は、それぞれの地域における経済、文化、教育の中心として機能している。

7. 国際関係

セルビアの外交政策は、歴史的経緯、地政学的位置、経済的必要性、そして国内の政治情勢など、多くの要因によって形成されている。冷戦終結後のユーゴスラビア解体と紛争、そしてコソボ問題を抱える現代において、セルビアは複雑な国際環境の中で自国の国益を追求している。主要な外交目標は欧州連合(EU)加盟であるが、同時にロシアとの伝統的友好関係や、中国との経済的連携強化も重視する多角的な外交を展開している。軍事的中立を公式に宣言していることも特徴である。

7.1. 欧州連合との関係

セルビアの最も重要な戦略的外交目標の一つは、欧州連合(EU)への加盟である。セルビアは2009年12月にEUへの加盟を正式に申請し、2012年3月に候補国としての地位を承認された。加盟交渉は2014年1月に開始され、現在も継続中である。

EU加盟交渉は、政治、経済、司法、環境など多岐にわたる分野(いわゆる「チャプター」)におけるセルビア国内法のEU法(アキ・コミュノテール)への調和と実施を目的としている。特に重要な交渉分野としては、以下のものが挙げられる。

- 法の支配**: 司法改革、汚職対策、組織犯罪対策、基本的人権の保障などが含まれる。これらの分野での進捗は、EU加盟プロセス全体において極めて重要視されている。

- コソボ問題**: セルビアとコソボの関係正常化は、EU加盟交渉における最重要課題の一つである。EUは両者間の対話を仲介しており、包括的かつ法的に拘束力のある合意の締結を求めている。この問題の進展なしには、セルビアのEU加盟は困難と見なされている。

- 経済改革**: 市場経済の機能強化、競争政策、国有企業の改革、ビジネス環境の改善などが求められる。

- その他**: 環境保護、運輸、エネルギー、農業など、多くの分野でEU基準への適合が必要とされている。

EUは、加盟前支援機器(IPA)を通じて、セルビアの改革努力を支援するための財政的・技術的援助を提供している。これにより、制度構築、インフラ整備、市民社会の強化などが図られている。

セルビア国内では、EU加盟に対する国民の支持は概ね高いものの、コソボ問題や加盟に伴う困難な改革に対する懸念も存在する。また、EU側にも、西バルカン諸国の拡大に対する慎重論や、セルビアの民主主義や法の支配の状況に対する懸念が見られることがある。セルビアのEU加盟は、2030年頃が一つの目標として言及されることもあるが、具体的な時期は交渉の進捗と双方の政治的意志にかかっている。セルビアのEU加盟プロセスは、地域の安定と経済発展に貢献すると期待されている一方で、多くの課題を抱えている。

7.2. コソボ問題

コソボ問題は、セルビアの国内政治および外交政策における最も重要かつ複雑な課題の一つである。2008年2月17日、セルビアの自治州であったコソボが一方的に独立を宣言したことに対し、セルビア政府はこれを国際法違反として承認せず、現在もコソボを自国の不可分な領土「コソボ・メトヒヤ自治州」と見なしている。

国際社会の対応は分かれており、2023年時点でアメリカ合衆国やイギリス、フランス、ドイツなど多くの欧州連合(EU)加盟国を含む約100カ国がコソボの独立を承認している。一方で、ロシア、中国といった国連安保理常任理事国や、スペイン、ギリシャなどの一部EU加盟国、その他多くの国々はコソボの独立を承認していない。このため、コソボは国連加盟国としての地位を得られていない。

コソボ領内、特に北部にはセルビア系住民が多数居住しており、彼らの権利保護、安全、自治のあり方は大きな焦点となっている。セルビア政府はコソボ国内のセルビア系住民の利益を擁護する立場を強く主張している。

2011年以降、EUの仲介により、セルビアとコソボの間の関係正常化を目指す対話プロセスが進められている。この対話は、通行の自由、税関、エネルギー、セルビア系自治体の設立(いわゆる「セルビア人自治体連合」)など、実務的な問題から政治的な問題まで多岐にわたる。2013年には関係正常化に向けた初の包括的合意(ブリュッセル合意)がなされたが、その完全な履行には至っておらず、双方の立場の隔たりは依然として大きい。近年では、自動車のナンバープレートを巡る対立など、緊張が高まる場面も見られる。

コソボ問題は、セルビアのEU加盟交渉においても中心的な障害の一つとなっており、EUは両国に対し、関係正常化に向けた包括的かつ法的に拘束力のある合意の締結を求めている。この問題は、地域の安定、人道的問題(難民・国内避難民、行方不明者、戦争犯罪の責任追及など)、歴史認識、民族間関係など、多くの側面を内包しており、その解決には長期的な努力と国際社会の関与が必要とされている。セルビア国内世論もコソボ問題に関しては非常に敏感であり、政治的にも大きな影響力を持っている。

7.3. 周辺国および主要大国との関係

セルビアは、その地政学的な位置から、周辺国および主要大国との間で多層的かつ複雑な関係を築いている。

バルカン半島周辺諸国

セルビアは、旧ユーゴスラビア構成国(クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、北マケドニア)およびアルバニアとは、歴史的経緯やユーゴスラビア紛争の影響から、時に緊張を伴う関係にある。特にボスニア・ヘルツェゴビナ国内のスルプスカ共和国との関係や、クロアチアとの間の戦後処理問題、コソボを承認しているモンテネグロや北マケドニア、アルバニアとの関係は重要である。一方で、経済協力やインフラ整備、国境を越えた犯罪対策など、共通の利益に基づく協力も進められている。

ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアといったEU加盟国である隣国とは、経済関係やインフラ連結、少数民族問題(特にヴォイヴォディナのハンガリー系住民)などが主要な議題となる。これらの国々は、セルビアのEU加盟プロセスにおいても一定の影響力を持つ。

主要大国との関係

- ロシア: 歴史的、宗教的(正教会)、文化的(スラヴ系)な繋がりから、セルビアとロシアは伝統的に友好関係にある。ロシアは国連安保理においてコソボ問題に関するセルビアの立場を支持しており、エネルギー供給(特に天然ガス)や軍事技術協力においても重要なパートナーである。セルビアは、ウクライナ侵攻後も対露制裁には参加していないが、国連総会ではロシア非難決議に賛成するなど、バランスを取ろうとしている。

- 中華人民共和国: 近年、経済関係が急速に深化している。「一帯一路」構想の下で、中国はセルビアのインフラ整備(高速道路、鉄道、エネルギー施設など)に多額の投資を行っており、鉱山や製鉄所の買収も行っている。セルビアは中国にとって中東欧における重要な拠点の一つと見なされている。政治的には、中国もコソボ問題でセルビアの立場を支持している。

- アメリカ合衆国: 1990年代のユーゴスラビア紛争およびコソボ紛争におけるNATOの軍事介入(特に1999年の空爆)以降、セルビアの対米感情は複雑である。しかし、セルビアの民主化支援、経済協力、地域の安定化といった分野では協力関係にある。米国はコソボの独立を強く支持しており、この点がセルビアとの関係における主要な相違点となっている。

- 欧州連合諸国(ドイツ、フランスなど): EU加盟を目指すセルビアにとって、ドイツやフランスといったEU主要国との関係は極めて重要である。これらの国々は、セルビアの改革プロセスやコソボ問題の解決において主導的な役割を果たしている。経済的にも主要な貿易相手国であり、投資も活発である。

軍事的中立政策

セルビアは2007年に議会決議により軍事的中立を宣言しており、いかなる軍事同盟にも加盟しない方針を採っている。これは、NATOによる空爆の記憶や、ロシアとの伝統的関係などを考慮したものである。ただし、NATOとは「平和のためのパートナーシップ」(PfP)の枠組みで協力関係にあり、個別の協力プログラムも実施している。また、集団安全保障条約機構(CSTO)にはオブザーバーとして参加している。

8. 軍事

セルビア軍(Војска Србијеヴォイスカ・スルビイェセルビア語)は、セルビア国防省の管轄下にあり、陸軍および空軍・防空軍から構成される。内陸国であるが、ドナウ川、サヴァ川、ティサ川を哨戒する河川艦隊も運用している。セルビア軍参謀総長は国防大臣に報告し、大統領が最高指揮官として参謀総長を任命する。2019年時点でのセルビアの国防予算は約8.04 億 USDであった。

伝統的に多数の徴集兵に依存してきたセルビア軍は、規模縮小、再編、職業軍化の時期を経て、2011年に徴兵制度を廃止した。しかし、2024年に大統領は義務兵役の再導入を承認し、政府が採択すれば2025年から75日間の兵役が開始される予定である。セルビア軍の現役兵力は約28,000人であり、これに20,000人の「現役予備役」と約170,000人の「消極予備役」が加わる。

8.1. 編制と戦力

セルビア軍は、主にセルビア陸軍と空軍・防空軍の二軍種から構成される。これに加え、内陸国であるにもかかわらず、ドナウ川、サヴァ川、ティサ川などの主要河川を防衛領域とするセルビア河川艦隊が存在する。

- セルビア陸軍 (Копнена војска / Kopnena vojska):

主な編制は、歩兵旅団、機甲旅団、特殊作戦旅団、砲兵旅団、工兵旅団、通信旅団、後方支援旅団などからなる。主要装備としては、M-84戦車およびその近代化改修型、BVP M-80歩兵戦闘車、BOV装甲兵員輸送車、ノラB-52自走榴弾砲、M-77オガン多連装ロケットランチャー、各種対戦車ミサイルなどを保有している。

- セルビア空軍及び防空軍 (Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана / Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana):

戦闘機としてはMiG-29、攻撃機・練習機としてJ-22オラオ、G-4スーパーガレブなどを運用している。輸送機、ヘリコプター(Mi-17、H145Mなど)も保有。防空システムとしては、S-125ネヴァ/ペチョラ、2K12クープなどの地対空ミサイルシステムを運用している。

- セルビア河川艦隊 (Речна флотила / Rečna flotila):

哨戒艇、掃海艇、揚陸艇などを保有し、河川における哨戒、輸送、機雷除去などの任務を担う。

兵員数は、現役兵力が約28,000人、これに加えて現役予備役が約20,000人、さらに広範な動員対象となる消極予備役(パッシブ・リザーブ)が約170,000人存在する。2011年に徴兵制度は停止され、軍は完全に職業軍人によって構成されるようになったが、国際情勢の変化などを受けて、2024年には政府が限定的な義務兵役の再導入を検討している。

軍の近代化は、既存装備のアップグレードと新型装備の導入によって進められている。これには、ロシア製兵器の導入(MiG-29戦闘機、戦車、装甲車など)や、国産兵器の開発・生産(自走榴弾砲、装甲車、無人機など)が含まれる。

8.2. 国防政策と国際活動

セルビアの国防政策は、その地政学的位置、歴史的経験、および安全保障環境を反映している。主要な柱は以下の通りである。

- 軍事的中立**: セルビアは2007年に議会決議によって公式に軍事的中立を宣言しており、いかなる軍事同盟にも加盟しない方針である。この背景には、1999年のNATOによるユーゴスラビア空爆の記憶や、ロシアとの伝統的な友好関係、国内世論などが影響している。この中立政策は、国民投票による承認なしには変更できないとされている。

- NATOとの協力**: 軍事同盟には加盟しないものの、NATOとは「平和のためのパートナーシップ」(PfP)の枠組みを通じて協力関係を維持している。これには、合同軍事演習への参加、軍の標準化、テロ対策、災害救助などの分野での協力が含まれる。セルビアはNATOの個別パートナーシップ行動計画(IPAP)にも参加している。

- CSTOとの関係**: ロシアが主導する集団安全保障条約機構(CSTO)には、2013年からオブザーバーとして参加している。これは、ロシアとの軍事・安全保障面での関係を維持するための一環と見なされる。

- 国連平和維持活動(PKO)への貢献**: セルビアは、国際社会の一員として、国連が主導する平和維持活動に積極的に部隊や要員を派遣している。主な派遣先としては、レバノン(UNIFIL)、キプロス(UNFICYP)、中央アフリカ共和国(MINUSCA)、中東などがあり、医療部隊や憲兵部隊、工兵部隊などが活動している。

- 地域安全保障協力**: バルカン半島地域の安定と協力を重視し、南東欧協力プロセス(SEECP)などの地域的な枠組みにも参加している。周辺国との二国間軍事協力も行っている。

- 国防産業**: セルビアは独自の防衛産業を有しており、小火器、弾薬、装甲車両、火砲などを生産し、一部は輸出も行っている。

セルビアの国防政策は、EU加盟を目指しつつも軍事的中立を維持し、NATOやロシアなど様々なパートナーとのバランスの取れた関係を構築しようとする、多角的なアプローチを特徴としている。

9. 経済

セルビアは、市場経済への移行を進めている高中所得国である。ユーゴスラビア紛争とその後の経済制裁、NATOによる空爆、そして2000年代の市場経済への移行は、セルビア経済に大きな影響を与えた。しかし、2000年代以降、外国直接投資の誘致や構造改革を通じて、経済は徐々に回復・成長してきた。サービス業がGDPの最大の割合を占め、次いで工業、農業となっている。

9.1. 経済概観

セルビアは、社会主義体制からの市場経済への移行を経験した国であり、現在、世界銀行の分類では高中所得国に位置付けられている。2024年の国際通貨基金(IMF)の公式推計によると、セルビアの名目国内総生産(GDP)は約8187.30 億 USD(一人当たり約1.24 万 USD)、購買力平価(PPP)ベースのGDPは約1.85 兆 USD(一人当たり約2.80 万 USD)である。

経済構造はサービス業が中心で、GDPの約67.9%を占めている。これに次いで工業が26.1%、農業が6%となっている。公式通貨はセルビア・ディナール(RSD)であり、中央銀行はセルビア国立銀行である。ベオグラード証券取引所は国内唯一の証券取引所で、BELEX15が主要株価指数となっている。

1990年代のユーゴスラビア紛争と経済制裁、1999年のNATOによるユーゴスラビア空爆はセルビア経済に甚大な打撃を与えた。2000年代に入り、スロボダン・ミロシェヴィッチ政権崩壊後、経済改革と外国からの投資誘致が進められたが、2008年の世界金融危機の影響も受けた。近年のGDP成長率は、パンデミックや国際情勢の影響を受けつつも、概ねプラス成長を維持しようと努めている。インフレ率と失業率は依然として重要な経済課題であり、特に若年層の失業率は高い水準にある。公的債務はGDP比で一定の水準に管理されているが、財政の持続可能性は引き続き注視されている。

外国直接投資(FDI)は、経済成長の重要な原動力であり、自動車産業、製造業、ITサービス、不動産開発などに国内外からの投資が見られる。主要な貿易相手国は欧州連合(EU)諸国であり、EUへの加盟交渉を進める中で、経済制度の調和や市場アクセスの改善が期待されている。

経済発展における社会的な側面として、地域間格差や貧困、所得格差の問題も存在し、これらの是正が政策課題となっている。

9.2. 農業

セルビアは多様な農産物生産に適した良好な自然条件(土地と気候)に恵まれている。農地面積は5,056,000ヘクタール(国民一人当たり0.7ヘクタール)であり、そのうち3,294,000ヘクタールが耕作可能地(国民一人当たり0.45ヘクタール)である。2016年には、セルビアは32.00 億 USD相当の農産物・食品を輸出し、輸出入比率は178%であった。農産物輸出は、セルビアの国際市場における総販売額の5分の1以上を占めている。セルビアは欧州連合(EU)への冷凍果物の最大供給国の一つであり(フランス市場へは最大、ドイツ市場へは第2位)、特にラズベリーの生産では世界有数である。

農業生産は、肥沃なパンノニア平原に広がるヴォイヴォディナ自治州で最も盛んである。その他の主要農業地域には、マチュヴァ、ポモラヴリェ、タムナヴァ、ラシナ、ヤブラニツァなどがある。

農業生産の構造では、約70%が畑作物生産、約30%が畜産である。セルビアは世界第2位のプラム生産国(582,485トン、中国に次ぐ)、世界第2位のラズベリー生産国(89,602トン、ポーランドに次ぐ)である。また、トウモロコシ(648万トン、世界第32位)および小麦(207万トン、世界第35位)の重要な生産国でもある。その他の主要農産物としては、ヒマワリ、テンサイ、ダイズ、ジャガイモ、リンゴ、豚肉、牛肉、鶏肉、乳製品がある。

セルビアには56,000ヘクタールのブドウ畑があり、年間約2億3千万リットルのワインを生産している。最も有名なブドウ栽培地域はヴォイヴォディナとシュマディヤ地方にある。

9.3. 産業

セルビアの産業は、1990年代の国連による制裁・貿易禁止措置およびNATOによる空爆、そして2000年代の市場経済への移行によって最も大きな打撃を受けた分野であった。産業生産高は大幅に減少し、2013年には1989年の半分程度になると予想されていた。主要な産業分野には、自動車、鉱業、非鉄金属、食品加工、電子機器、製薬、繊維などがある。2017年9月時点でセルビアには14の自由経済区があり、多くの外国直接投資が実現されている。

自動車産業はクラグイェヴァツとその周辺地域に集積しており、約20.00 億 USDの輸出に貢献している。同国は南東ヨーロッパ地域における主要な鉄鋼生産国であり、2018年には中国の河北鋼鉄集団が所有するスメデレヴォ製鉄所から約200万トンの粗鋼を生産した。セルビアの鉱業も比較的好調であり、世界第18位(ヨーロッパ第7位)の石炭(亜炭)生産国であり、主にコルバラおよびコストラツの広大な炭田から採掘される。また、世界第23位(ヨーロッパ第3位)の銅生産国でもあり、これは2018年に中国の紫金鉱業に買収された大手銅鉱山会社RTBボル(現 Zijin Bor Copper)によって採掘されている。マイダンペク周辺では大規模な金の採掘も行われている。セルビアは「テスラ・スマートフォン」という名のインテル製スマートフォンも製造している。

食品産業は地域的にも国際的にもよく知られており、経済の強みの一つである。ペプシコやネスレ(食品加工)、コカ・コーラ(ベオグラード)、ハイネケン(ノヴィ・サド)、カールスバーグ(バチュカ・パランカ)(飲料)、ノルトツッカー(製糖)といった国際的なブランドがセルビアで生産拠点を確立している。セルビアの電子産業は1980年代にピークを迎えたが、現在の産業規模は当時の3分の1程度である。しかし、ここ10年でシーメンス(風力タービン、スボティツァ)、パナソニック(照明器具、スヴィライナツ)、ゴレニエ(家電、ヴァリェヴォ)などの企業投資により、ある程度の回復を見せている。セルビアの製薬産業は十数社のジェネリック医薬品メーカーで構成され、そのうちヴルシャツのヘモファーム社とベオグラードのガレニカ社が生産量の80%を占めている。国内生産は国内需要の60%以上を満たしている。

近年、リチウム開発プロジェクトが注目されており、セルビア西部ヤダル渓谷にはヨーロッパ最大級のリチウム埋蔵量があるとされる。この開発は大きな経済効果が期待される一方で、環境への影響や地域社会との調和が課題となっており、国民的な議論を呼んでいる。

9.4. エネルギー

エネルギー部門は、セルビア経済にとって最大かつ最も重要な部門の一つである。セルビアは電力の純輸出国であるが、主要な燃料(石油やガスなど)の輸入国でもある。

セルビアは豊富な石炭(主に亜炭)を有し、石油と天然ガスの埋蔵量も相当量ある。セルビアの確認済み亜炭埋蔵量は55億トンで、世界第5位(ヨーロッパではドイツに次いで第2位)である。石炭は主にコルバラ(埋蔵量40億トン)とコストラツ(埋蔵量15億トン)の2大鉱床から採掘される。世界規模では小さいものの、セルビアの石油(7740万トン相当)と天然ガス(481億立方メートル)の資源は、旧ユーゴスラビア地域およびルーマニアを除くバルカン半島で最大であるため、地域的には重要性を持つ。発見された石油とガスのほぼ90%はバナト地方にあり、これらの油田・ガス田はパンノニア盆地では最大級だが、ヨーロッパ規模では平均的である。

2015年のセルビアの発電量は365億キロワット時(kWh)であり、最終電力消費量は355億kWhであった。発電量の大部分は火力発電所(全電力の72.7%)によるもので、次いで水力発電所(27.3%)である。亜炭を燃料とする火力発電所は6ヶ所あり、設備容量は3,936MWである。9ヶ所の水力発電所の総設備容量は2,831MWである。これに加えて、設備容量353MWの重油およびガス火力発電所がある。電力生産全体は、国営電力会社であるエレクトロプリヴレダ・スルビイェ(EPS)に集中している。

セルビアの現在の石油生産量は110万トン相当以上で、国内需要の約43%を満たし、残りは輸入されている。国営石油会社ナフトナ・ индустрија・スルビイェ(NIS)は2008年にロシアのガスプロム・ネフチに買収された。同社のパンチェヴォ製油所(処理能力480万トン)はヨーロッパで最も近代的な製油所の一つであり、セルビア国内に334ヶ所の給油所ネットワーク(国内市場の74%)を持つほか、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、ルーマニアにも給油所を展開している。パンチェヴォとノヴィ・サドの製油所を結ぶ延長155 kmの原油パイプラインがあり、これは国際的なアドリア石油パイプラインの一部である。

セルビアは天然ガスの外国供給源に大きく依存しており、国内生産はわずか17%(2012年合計4億9100万立方メートル)で、残りは主にロシアから(ウクライナとハンガリーを経由するガスパイプラインを通じて)輸入されている。国営企業スルビヤガスは、幹線および地方天然ガスパイプライン(全長3177 km)とバナツキ・ドヴォルにある4億5000万立方メートルの地下ガス貯蔵施設からなる天然ガス輸送システムを運営している。2021年には、セルビアを経由するバルカン・ストリーム・ガスパイプラインが開通した。

近年、再生可能エネルギー導入の取り組みも進められており、特に風力発電や太陽光発電のプロジェクトが増加しているが、依然として石炭火力への依存度が高いことが課題である。エネルギー安全保障政策は、供給源の多様化、国内資源の効率的利用、エネルギー効率の向上を目指している。

9.5. 交通

セルビアは、その国土を貫くモラヴァ渓谷がヨーロッパ大陸から小アジアおよび近東への最も容易な陸路を形成しているため、戦略的に重要な交通拠点となっている。

セルビアの道路網は国内交通の大部分を担っている。道路の総延長は4.54 万 kmで、そのうち962 kmが「クラスIA国道」(高速道路)、4517 kmが「クラスIB国道」(主要国道)、1.09 万 kmが「クラスII国道」(地方道)、2.38 万 kmが「市町村道」である。クラスIA道路の大部分を除き、道路網の質は過去20年間の維持管理のための財源不足により、西ヨーロッパの基準と比較して低い水準にある。しかし、過去10年間で300 km以上の新しい高速道路が建設され、現在さらに154 kmが建設中である(A5号線(クルシェヴァツ北部からチャチャクまで)およびA2号線の31 km区間(チャチャクとポジェガ間))。長距離バス輸送は非常に広範で、国内のほぼ全ての場所がバスで結ばれており、国際路線も多数存在する(主にセルビア人ディアスポラが多い西ヨーロッパ諸国へ)。2018年時点で、登録乗用車数は1,999,771台(住民3.5人あたり1台)であった。

セルビアには3819 kmの鉄道路線があり、そのうち1279 kmが電化され、283 kmが複線である。主要な鉄道ハブはベオグラード(およびニシュ)であり、最重要路線にはベオグラード-スボティツァ-ブダペスト(ハンガリー)(現在高速化工事中)、ベオグラード-バール(モンテネグロ)、ベオグラード-シド-ザグレブ(クロアチア)/ベオグラード-ニシュ-ソフィア(ブルガリア)(汎ヨーロッパ回廊X号線の一部)、ニシュ-テッサロニキ(ギリシャ)などがある。2022年にはベオグラードとノヴィ・サド間の約75 kmの新しい高速鉄道路線が開通し、ノヴィ・サドからスボティツァおよびハンガリー国境までの追加の108 kmは現在建設中で2025年に開通予定である。ニシュ市までの南方への212 kmの高速鉄道路線延長工事は2024年に開始予定で、10年以内に完成予定であり、これにより国内5大都市のうち4都市が高速鉄道で結ばれることになる。鉄道サービスはセルビア・ヴォズ(旅客輸送)とセルビア・カルゴ(貨物輸送)によって運営されている。

定期旅客便が就航している空港は3つあり、2022年には600万人以上の乗客が利用した。その大部分はベオグラード・ニコラ・テスラ空港であり、フラッグキャリアであるエア・セルビアのハブ空港となっている。エア・セルビアは32カ国80都市(ニューヨーク、シカゴ、天津への大陸間便を含む)に就航し、2022年には275万人の乗客を輸送した。

セルビアには発達した内陸水運があり、航行可能な内陸水路は1716 km(航行可能な河川1043 km、航行可能な運河673 km)あり、そのほぼ全てが国土の北部3分の1に位置している。最も重要な内陸水路はドナウ川である。その他の航行可能な河川には、サヴァ川、ティサ川、ベゲイ川、ティミシュ川があり、これらは全てライン・マイン・ドナウ運河および北海ルートを通じてセルビアを北欧および西ヨーロッパと、ティサ川、ベゲイ川、ドナウ黒海ルートを通じて東ヨーロッパと、サヴァ川を通じて南ヨーロッパと結びつけている。2018年には800万トン以上の貨物がセルビアの河川および運河で輸送された。最大の河川港は、ノヴィ・サド、ベオグラード、パンチェヴォ、スメデレヴォ、プラホヴォ、シャバツである。

9.6. 情報通信

セルビアにおける固定電話回線は、全世帯の81%に接続されており、携帯電話の利用者数は約910万人で、総人口を28%上回っている。最大の携帯電話事業者はテレコム・スルビヤで加入者数420万人、次いでYettelセルビア(旧テレノール・セルビア)が280万人、A1セルビアが約200万人である。全世帯の約58%が固定回線(非モバイル)のブロードバンドインターネット接続を利用しており、67%が有料テレビサービス(ケーブルテレビ38%、IPTV17%、衛星放送10%)に加入している。地上デジタルテレビ放送への移行は2015年に完了し、DVB-T2規格が信号伝送に採用された。

セルビアの情報通信技術(ICT)産業は、近年急速な成長を遂げている分野の一つである。特にソフトウェア開発、ITアウトソーシング、ゲーム開発などが活発で、輸出額も増加傾向にある。政府はICT分野の振興を重視しており、教育機関での人材育成やスタートアップ支援、外国からの投資誘致に力を入れている。主要都市、特にベオグラードやノヴィ・サドには多くのIT企業が集積し、テクノロジーハブとしての機能も強化されつつある。

国内には複数のデータセンターが設置されており、国内外の企業にサービスを提供している。政府はデジタル化戦略を推進し、行政サービスの電子化(e-Government)やデジタルインフラの整備を進めている。これにより、市民や企業の利便性向上、行政の効率化、透明性の向上が期待されている。

インターネットの普及率は年々向上しており、特に都市部では高速ブロードバンド接続が一般的になりつつある。しかし、地方部では依然として接続環境に格差が見られる場合もある。ソーシャルメディアの利用も活発で、情報収集やコミュニケーションの手段として広く普及している。

9.7. 観光

セルビアは大規模な観光地ではないものの、多様な観光商品を有している。2019年には、宿泊施設で合計360万人以上の観光客が記録され、その半数が外国人であった。観光からの外貨収入は15.00 億 USDと推定されている。

観光は主に国内の山岳リゾート(コパオニク、スタラ・プラニナ、ズラティボルなど)と温泉地(ヴルニャチュカ・バニャ、ソコ・バニャ、バニャ・コヴィリャチャなど)に集中しており、これらは主に国内観光客に人気がある。一方、ベオグラード、そしてそれより小規模ながらノヴィ・サドは外国人観光客に好まれる選択肢であり、外国人訪問者全体のほぼ3分の2がこれらの二都市を訪れている。都市観光や会議観光もこれらの都市で発展している。

セルビアが提供するその他の観光資源には、ジャヴォリャ・ヴァロシュ(悪魔の町)のような自然の驚異、国内各地にある多くの正教会の修道院へのキリスト教巡礼、ドナウ川沿いのリバークルーズなどがある。セルビアでは、EXITフェスティバルやグチャ・トランペット・フェスティバルなど、国際的に人気のある音楽フェスティバルがいくつか開催されている。2027年には首都ベオグラードで国際博覧会(Expo 2027)の開催が予定されており、観光インフラの整備と観光客誘致が一層進むことが期待される。

10. 社会

セルビア社会は、その複雑な歴史的背景、多様な民族構成、そして近年の政治的・経済的変動を反映した特徴を持っている。伝統的な価値観と現代的なライフスタイルが混在し、都市部と地方部での格差も見られる。人口動態の変化、特に高齢化と人口減少は、社会保障制度や労働市場に影響を与える重要な課題である。

10.1. 人口

2022年の国勢調査によると、セルビア(コソボを除く)の総人口は6,647,003人で、人口密度は1平方キロメートルあたり85.8人と中程度である。コソボでは独自の国勢調査が行われ、総人口は1,586,659人とされている。

セルビアは1990年代初頭から人口動態の危機に直面しており、死亡率が出生率を一貫して上回っている。1990年代には約50万人がセルビアを離れ、そのうち20%が高等教育を受けていたと推定されている。セルビアは世界で最も高齢化が進んだ国の一つであり、平均年齢は43.3歳で、人口減少率は世界で最も速い国の一つである。全世帯の5分の1が一人暮らしであり、4人以上の世帯は4分の1に過ぎない。セルビアの平均寿命は76.1歳である。

1990年代、セルビアはヨーロッパで最大の難民人口を抱えていた。当時のセルビアの難民および国内避難民(IDP)は人口の7%から7.5%を占め、主にクロアチア(および程度は低いがボスニア・ヘルツェゴビナ)から約50万人の難民が、そしてコソボからIDPが避難してきた。

近年では、2022年ロシアのウクライナ侵攻以降、数万人規模のロシア人およびウクライナ人がセルビアに移住している。2024年1月時点で、30万人以上のロシア人がセルビアに移住し、その約1割が居住許可を得ているが、ロシア系移民が「パラレルソサエティ」を形成し、社会統合に関する問題も報告されている。

2024年の世界幸福度報告書によると、セルビアは140カ国中37位であった。

人口の大部分(59.4%)は都市部に居住し、そのうち約16.1%が首都ベオグラードに集中している。ベオグラードは人口100万人を超える唯一の都市であり、その他に人口10万人を超える都市が4つある。

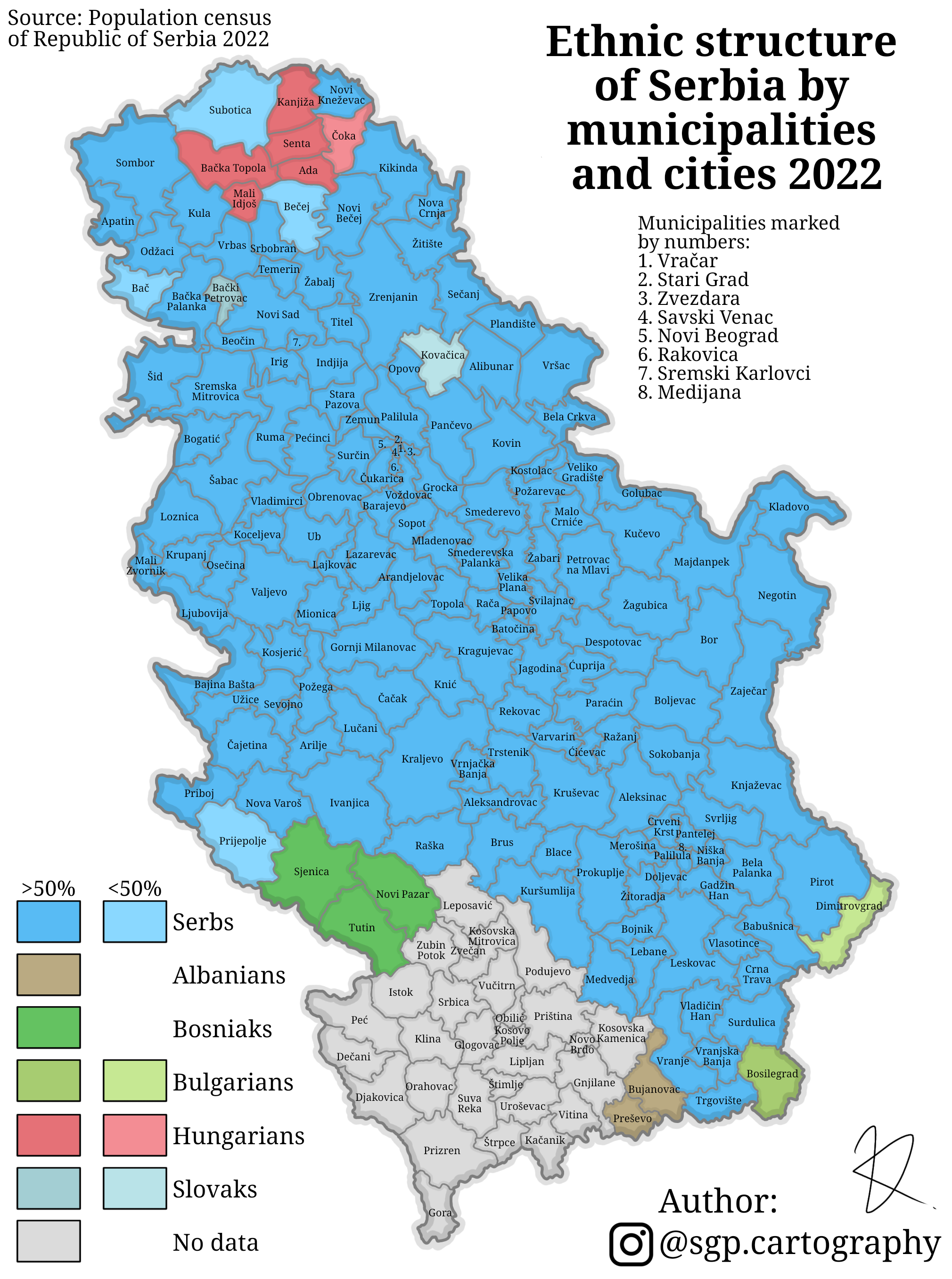

10.2. 民族

2022年の国勢調査によると、セルビアの主要民族はセルビア人で、人口の約81%(5,360,239人、コソボを除く)を占める。セルビアはヨーロッパでも有数の登録少数民族が多い国の一つであり、特に北部のヴォイヴォディナ自治州は多民族・多文化共生で知られる。

最大の少数民族はハンガリー人(184,442人、総人口の2.8%、ヴォイヴォディナでは10.5%)で、主にヴォイヴォディナ北部に集中している。ロマの人口は公式には131,936人とされているが、非公式な推定では40万人から50万人とも言われる。ボシュニャク人(153,801人)および民族的ムスリム(13,011人)は、南西部のサンジャク(ラシュカ)地域に集中している。

その他の少数民族には、アルバニア人、クロアチア人およびブニェヴァツ人、スロバキア人、ユーゴスラビア人(民族自認として)、モンテネグロ人、ルーマニア人およびヴラフ人、マケドニア人、ブルガリア人などが含まれる。中国人は、約15,000人と推定され、ヨーロッパ系以外の主要な移民マイノリティである。

近年の2022年ロシアのウクライナ侵攻以降、数万人規模のロシア人およびウクライナ人がセルビアに移住・避難しており、新たな民族構成の変化要因となっている。

各民族集団は独自の文化的特徴を保持しつつ、セルビア社会に参加している。民族間関係は概ね良好であるが、歴史的背景や政治状況により、時に緊張が生じることもある。少数民族の権利保護は、セルビアの国内法および国際公約によって保障されており、欧州連合加盟プロセスにおいても重要な項目の一つである。

10.3. 言語

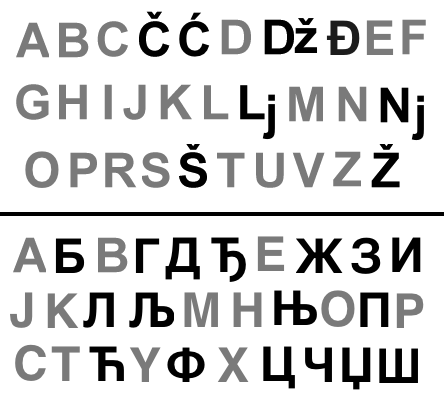

セルビアの公用語はセルビア語であり、人口の88%が母語としている。セルビア語は、キリル文字とラテン文字の両方を活発に使用するダイグラフィア(二重書記体系)を持つヨーロッパで唯一の言語である。セルビア語キリル文字は憲法で「公式文字」として定められている。2014年の調査では、セルビア人の47%がラテン文字を、36%がキリル文字を好み、17%は特に選好がないと回答した。

標準セルビア語は、ボスニア語やクロアチア語といった承認された少数民族言語と相互に理解可能であり、これら3言語はすべて東ヘルツェゴビナ方言という最も広範なシュト方言に基づいている。

その他の承認された少数民族言語には、ハンガリー語、スロバキア語、アルバニア語、ルーマニア語、ブルガリア語、ルシン語、マケドニア語がある。これらの言語はすべて、少数民族が総人口の15%を超える基礎自治体または市で公的に使用されている。ヴォイヴォディナ自治州では、州政府がセルビア語に加えて、他の5つの言語(スロバキア語、ハンガリー語、クロアチア語、ルーマニア語、ルシン語)を公用語として共同使用している。

10.4. 宗教

セルビア憲法は、国を宗教の自由が保障された世俗国家と定義している。2011年の国勢調査によると、正教会のキリスト教徒が6,079,396人(コソボを除く人口の84.5%)を占めている。セルビア正教会は国内最大かつ伝統的な教会であり、その信者の大多数はセルビア人である。セルビア国内の他の正教会コミュニティには、モンテネグロ人、ルーマニア人、ヴラフ人、マケドニア人、ブルガリア人が含まれる。

2011年時点で、セルビア国内のローマ・カトリック教徒は356,957人(人口の約6%)であり、主にヴォイヴォディナ自治州北部、特にハンガリー人、クロアチア人、ブニェヴァツ人といった少数民族や一部のスロバキア人、チェコ人が居住する地域に多い。ギリシャ・カトリック教会の信者は約25,000人(人口の0.37%)で、主にヴォイヴォディナのルシン人である。

プロテスタントは人口の0.8%を占め、主にヴォイヴォディナのスロバキア人の間のルター派、および改革派ハンガリー人の間のカルヴァン主義である。

イスラム教徒は222,282人(人口の3%)で、第3の宗教グループを形成している。イスラム教はセルビア南部地域、特に南ラシュカ(サンジャク)で歴史的に強い支持を得ている。ボシュニャク人はセルビア最大のイスラム教徒コミュニティであり、次いでアルバニア人である。国内のロマの約3分の1がイスラム教徒であると推定されている。

2011年時点で、セルビアにはユダヤ人はわずか578人しかおらず、第二次世界大戦前の3万人以上と比較して激減している。無神論者は80,053人(人口の1.1%)、さらに4,070人が不可知論者であると申告した。

10.5. 教育と科学

2011年の国勢調査によると、セルビアの識字率は人口の98%であり、コンピュータ識字率は49%(完全なコンピュータ識字率は34.2%)である。同調査では、高等教育を受けている住民は16.2%(学士または修士号取得者10.6%、準学士号取得者5.6%)、中等教育を受けている住民は49%、初等教育を受けている住民は20.7%、初等教育を修了していない住民は13.7%であった。

セルビアの教育は、教育科学省によって規制されている。教育は就学前教育施設または小学校から始まる。子供たちは7歳で小学校(Основна школаオースノヴナ・シュコーラセルビア語)に入学し、8年間学ぶ。義務教育は小学校8年間である。生徒はその後、ギムナジウムや専門学校にさらに4年間通うか、2~3年の職業訓練を受ける機会がある。ギムナジウムまたは専門学校を修了後、生徒は大学に進学する機会を得る。セルビアの認定された少数民族の言語(ハンガリー語、スロバキア語、アルバニア語、ルーマニア語、ルシン語、ブルガリア語、ボスニア語、クロアチア語)でも初等・中等教育が提供されている。ペトニツァ科学センターは、才能ある生徒に焦点を当てた課外科学教育の著名な機関である。

セルビアには19の大学があり(公立大学9校(合計86学部)、私立大学10校(51学部))、2018/2019年度には210,480人の学生が在籍していた(公立大学181,310人、私立大学約29,170人)。さらに、47,169人が81の「高等専門学校」に在籍していた。セルビアの公立大学には、ベオグラード大学、ノヴィ・サド大学、ニシュ大学、クラグイェヴァツ大学、プリシュティナ大学(北ミトロヴィツァ)、ノヴィ・パザル公立大学のほか、3つの専門大学(芸術大学、国防大学、犯罪捜査・警察学大学)がある。主要な私立大学には、ベオグラードのメガトレンド大学とシンギドゥヌム大学、ノヴィ・サドのエデュコンス大学がある。ベオグラード大学(2013年上海交通大学世界大学学術ランキングで301~400位にランクインし、アテネとテッサロニキの大学に次いで南東ヨーロッパで最高位)とノヴィ・サド大学は、一般的に国内で最も優れた高等教育機関と見なされている。

セルビアは2017年にGDPの0.9%を科学研究に費やしており、これはヨーロッパ平均をわずかに下回る。セルビアは2024年の世界イノベーション指数で52位にランクされた。2018年以降、セルビアはCERNの正会員である。セルビアは数学とコンピュータ科学において優れた歴史を持ち、強力なエンジニアリング人材プールを形成してきたが、1990年代の経済制裁と慢性的な研究への投資不足により、多くの科学専門家が国外に流出した。それにもかかわらず、セルビアが依然として優れている分野がいくつかあり、その中にはソフトウェア開発やアウトソーシングを含む成長著しい情報技術部門がある。2018年には、海外投資家と国内の多くのダイナミックな homegrown 企業の両方から、12.00 億 USD以上の輸出を生み出した。セルビアは、科学分野における女性の割合が最も高い国の一つである。

セルビアで活動する科学研究機関の中で最大のものは、ベオグラードにあるミハイロ・プピン研究所とヴィンチャ原子力研究所である。セルビア科学芸術アカデミーは、1841年の設立以来、科学と芸術を推進する学術団体である。

10.6. 保健

セルビアの医療制度は、主に3つの主要機関、すなわち保健省、セルビア公衆衛生研究所「ミラン・ヨヴァノヴィッチ・バトゥット博士」、そして軍事医学アカデミーによって組織・運営されている。医療保護はセルビアの憲法上の権利として定義されている。セルビアの公的医療制度は、公平性と連帯の原則に基づいており、強制的な健康保険料の拠出モデルで組織されている。民間医療は公的医療制度には統合されていないが、契約によって特定のサービスが含まれる場合がある。

保健省は医療政策を決定し、医療サービスの業務基準を採択する。また、医療制度、健康保険、市民の健康維持・増進、衛生検査、医療サービスの業務監督、その他医療分野における業務を担当している。

セルビア公衆衛生研究所「ミラン・ヨヴァノヴィッチ・バトゥット博士」は、医学統計、疫学、衛生学を担当している。この中央の三次機関は、第一次および第二次レベルで疫学および衛生サービスを提供する、市町村および地域の公衆衛生センターの密なネットワークを管理・調整している。国民健康保険基金は、あらゆるレベルでの医療機能に資金を提供し、また強制的な健康保険を提供・実施している。

セルビアで最も重要な医療機関の一つは、ベオグラードにある軍事医学アカデミーである。年間約3万人の患者(軍人および民間保険加入者)をケアしている。同アカデミーは年間約3万件の外科手術と50万件以上の専門検査を実施している。

セルビア臨床センターはベオグラードの34ヘクタールの敷地に広がり、約50の建物で構成され、3,150床を有し、これはヨーロッパで最大数、世界でも最大級の数と考えられている。その他の重要な医療機関には、KBCドラギシャ・ミショヴィッチ博士病院、デディニェ心臓血管研究所、クラグイェヴァツ臨床センター、ニシュ臨床センター、ヴォイヴォディナ臨床センターなどがある。

医療分野における課題としては、医師不足(特に地方や特定の専門分野)、医療施設の老朽化、地域間の医療格差、公的医療制度の財政的持続可能性などが挙げられる。政府はこれらの課題に対処するため、医療インフラの近代化、医療従事者の待遇改善、予防医療の推進などの政策を進めている。

10.7. メディア

セルビアの憲法は、報道の自由と言論の自由を保障している。しかし、国境なき記者団がまとめた2019年の世界報道自由度指数報告書では、セルビアは180カ国中90位にランクされた。同報告書は、メディアとジャーナリストが編集方針に関して党派的および政府からの圧力に引き続き直面していると指摘した。

欧州放送連合(EBU)の2018年の調査によると、セルビア人は1日平均5時間半テレビを視聴しており、これはヨーロッパで2番目に高い平均値である。全国放送の無料地上波テレビチャンネルは7局あり、公共放送のセルビア国営放送(RTS)が3局(RTS1、RTS2、RTS3)、民間放送局が4局(ピンク、プルヴァ、ハッピー、O2)を運営している。地域テレビチャンネルは28局、地方テレビチャンネルは74局ある。地上波チャンネル以外にも、ケーブルテレビや衛星放送でのみ視聴可能なセルビアのテレビチャンネルが多数存在する。これらには、地域ニュースのN1、商業チャンネルのノヴァS、地域スポーツチャンネルのスポルト・クルブやアリーナ・スポルトなどがある。

セルビアには247のラジオ局がある。そのうち6局は全国放送のラジオ局で、公共放送RTSの2局(ラジオ・ベオグラード1、ラジオ・ベオグラード2/ラジオ・ベオグラード3)と民間放送4局(ラジオS1、ラジオS2、プレイ・ラジオ、ラジオ・ヒットFM)が含まれる。また、地域局34局、地方局207局がある。

セルビアでは305紙の新聞が発行されており、そのうち12紙が日刊紙である。日刊紙の『Politikaセルビア語 (ラテン文字)』と『Danas』はセルビアの記録紙であり、前者は1904年創刊のバルカン半島で最も古い新聞である。発行部数が最も多い新聞はタブロイド紙の『Večernje Novosti』、『Blic』、『Kurir』、『Informer』で、いずれも10万部以上を発行している。スポーツ専門の日刊紙(『Sportski žurnal』)、経済日刊紙(『Privredni pregled』)、地方紙2紙(ノヴィ・サド発行の『Dnevnik』とニシュ発行の『Narodne novine』)、少数民族言語の日刊紙1紙(スボティツァ発行のハンガリー語紙『Magyar Szó』)がある。

国内では1,351誌の雑誌が発行されている。これらには、週刊ニュース雑誌の『NIN』、『Vreme』、『Nedeljnik』、科学雑誌『Politikin Zabavnik』、女性誌『Lepota & Zdravlje』、自動車雑誌『SAT revija』、IT雑誌『Svet kompjutera』などがある。さらに、『コスモポリタン』、『エル』、『メンズヘルス』、『ナショナルジオグラフィック』、『ル・モンド・ディプロマティーク』、『プレイボーイ』、『ハロー!』など、国際的な雑誌のセルビア語版も多数発行されている。

主要な通信社はタニューグ、ベタ、フォネットである。

2017年時点で、432のウェブポータル(主に.rsドメイン)のうち、最もアクセスが多いのは、印刷された日刊紙BlicとKurirのオンライン版、ニュースウェブポータルB92、クラシファイド広告のKupujemProdajemである。

近年、フェイクニュースの拡散や、政府によるメディアへの影響力行使、ジャーナリストの労働環境の悪化といった点が、国内外から懸念されている。特に、EU加盟交渉の文脈において、メディアの自由と多元性の確保は重要な課題とされている。

11. 文化

何世紀にもわたり東西の境界線上に位置してきたセルビアの領土は、ローマ帝国の東西分裂、東ローマ帝国とハンガリー王国の対立、そして近世におけるオスマン帝国とハプスブルク君主国の勢力争いなど、歴史的に様々な文化圏の間に置かれてきた。これらの重複する影響は、セルビア全土に文化的多様性をもたらした。北部は中央ヨーロッパ的な特徴を持ち、南部はより広範なバルカン的、さらには地中海的な特徴を持つ。セルビアはまた、主に貿易、文学、ロマネスク建築を通じてヴェネツィア共和国の影響も受けてきた。

セルビアには、UNESCO世界遺産に登録された5つの文化遺産がある。初期中世の首都スタリ・ラスと13世紀のソポチャニ修道院、12世紀のストゥデニツァ修道院、ローマ時代の複合遺跡ガムジグラード=フェリックス・ロムリアーナ、中世の墓碑ステチュツィ、そして危機遺産リストにも登録されているコソボの中世建造物群(ヴィソキ・デチャニ修道院、リェヴィシャの生神女教会、グラチャニツァ修道院、ペーチ総主教修道院)である。

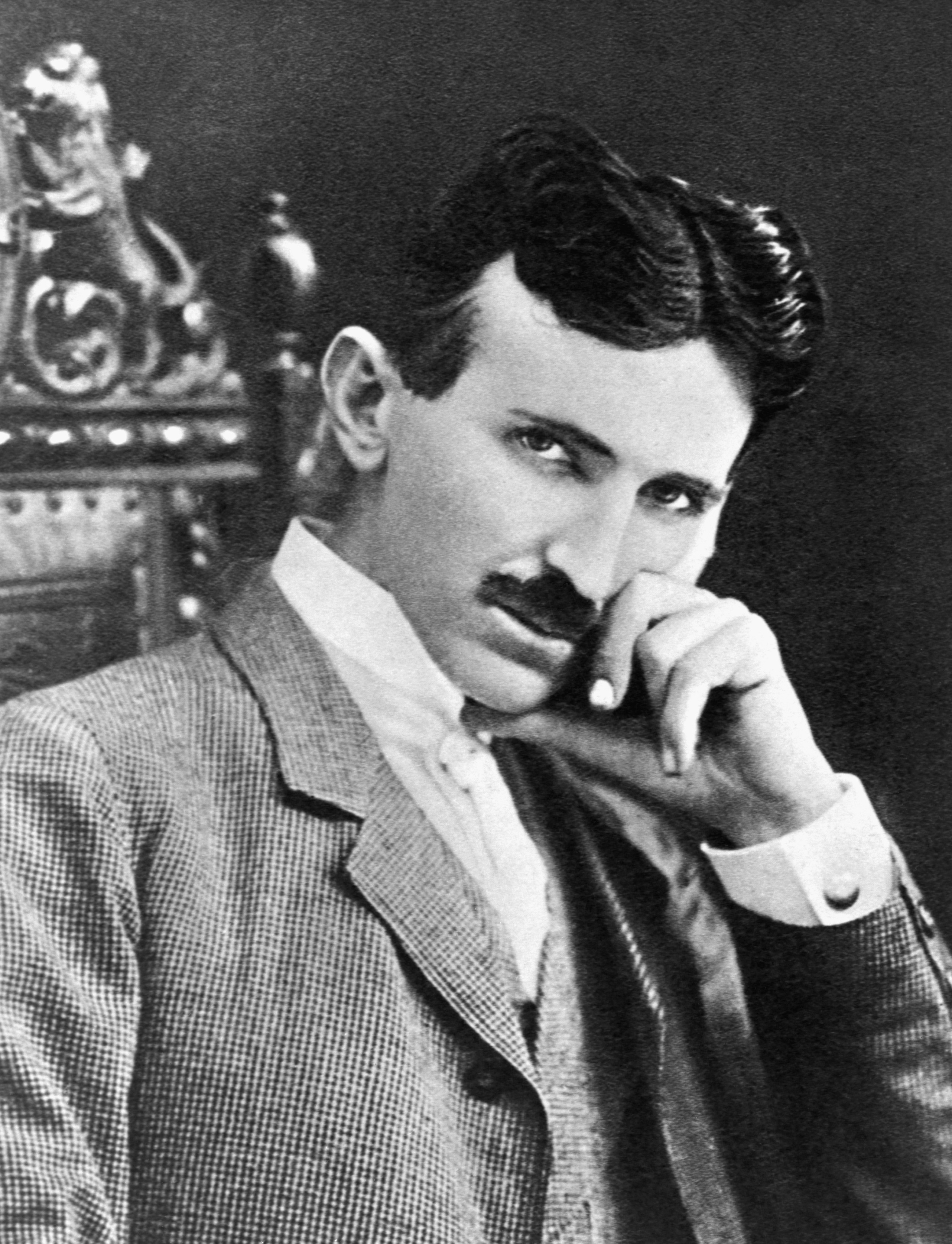

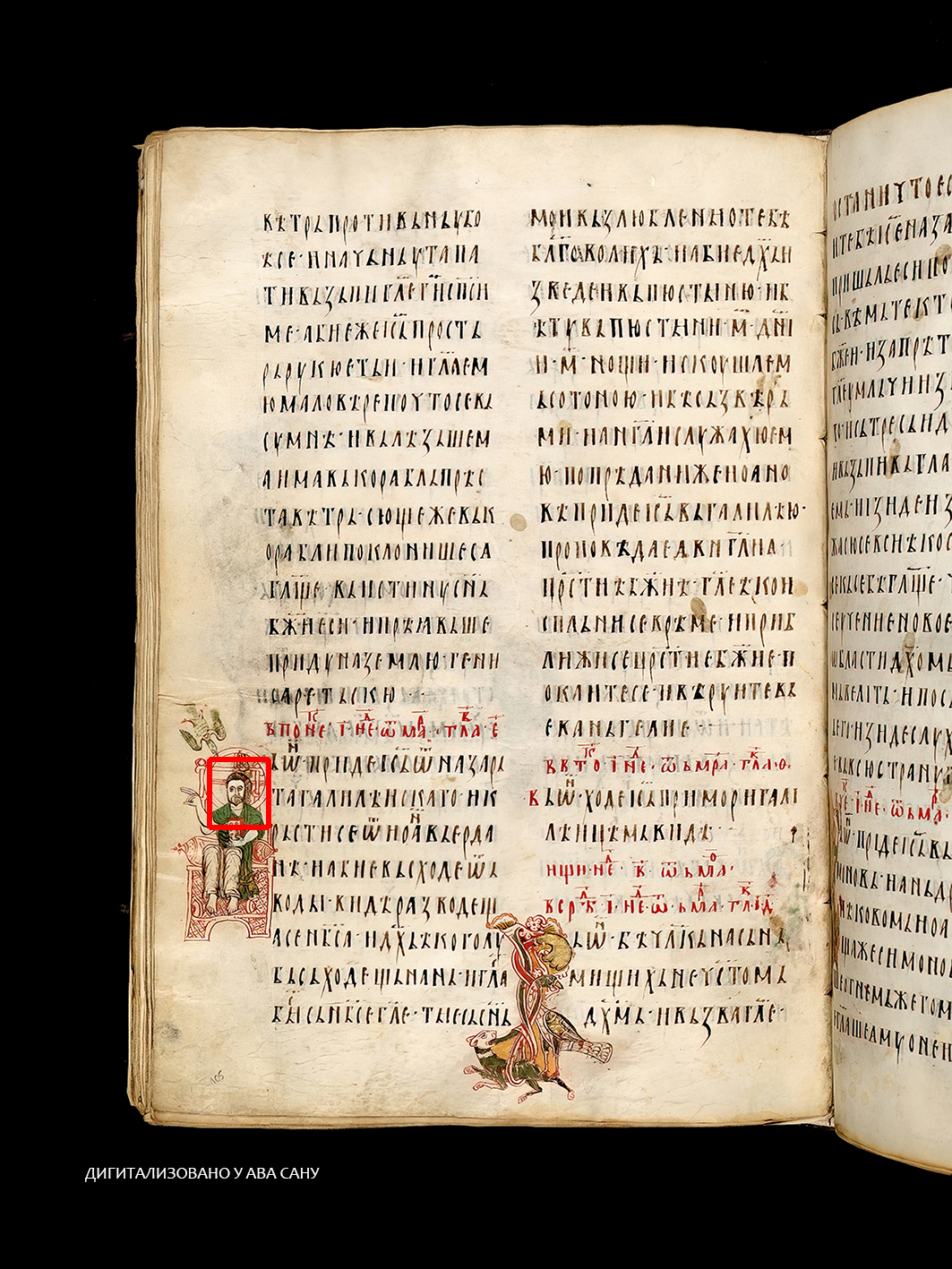

UNESCOの世界の記憶プログラムには、12世紀の『ミロスラヴ福音書』、電気技師であり発明家のニコラ・テスラのアーカイブ、オーストリア=ハンガリー帝国のセルビアに対する宣戦布告電報、そして第1回非同盟諸国首脳会議のアーカイブという4つの文学作品・記録物が登録されている。スラヴァ(守護聖人の祝祭)、コロ(伝統的な民族舞踊)、グスレの伴奏による歌唱、ズラクサ陶器、シュリヴォヴィツァ(プラム・ブランデー)、そしてコヴァチツァの素朴派絵画は、UNESCO無形文化遺産に登録されている。文化情報省は、国の文化遺産の保存と発展の監督を担当し、地方自治体もさらなる活動を行っている。

11.1. 芸術と建築

ローマ時代および初期東ローマ帝国時代の建築遺産の痕跡は、シルミウム、ヴィミナキウム、メдиаナ、フェリックス・ロムリアーナ、そして535年からユスティニアナ・プリマ大主教座の所在地であったユスティニアナ・プリマなど、セルビアの多くの王都や宮殿で見られる。

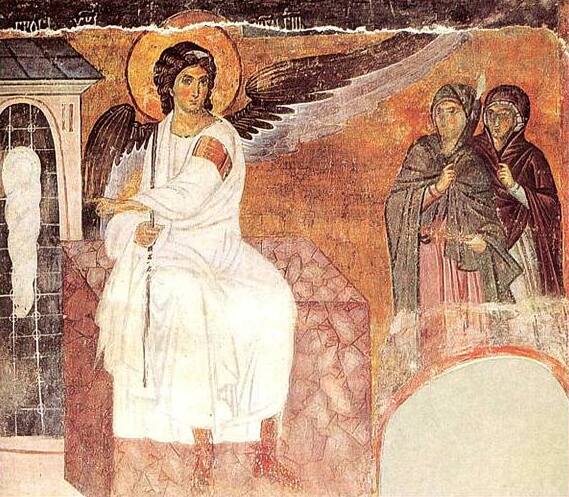

セルビアの修道院は、特に1204年のコンスタンティノープル陥落後、多くの東ローマの芸術家がセルビアに避難したことにより、東ローマ美術の影響を受けた。これらの修道院には、ストゥデニツァ修道院(1190年頃建造)があり、これはミレシェヴァ、ソポチャニ、ジチャ、グラチャニツァ、ヴィソキ・デチャニといった後の修道院の模範となった。多くの記念碑や文化財がセルビア史の様々な段階で破壊され、コソボにおける破壊も含まれる。14世紀後半から15世紀にかけて、モラヴァ派として知られる独自の建築様式がモラヴァ渓谷周辺で発展した。この様式の特徴は、教会の正面壁の豊かな装飾であった。この例としては、マナシヤ、ラヴァニツァ、カレニッチの各修道院がある。

フレスコ画には、白い天使(ミレシェヴァ修道院)、『十字架降架』(ストゥデニツァ修道院)、『生神女就寝』(ソポチャニ修道院)などがある。

国内には、スメデレヴォ要塞(ヨーロッパ最大の低地要塞)、ゴルバツ、マグリッチ、ソコ・グラード、ベオグラード要塞、オストルヴィツァ、ラムなど、保存状態の良い中世の要塞や城が点在している。

オスマン帝国占領下では、ハプスブルク君主国が支配する土地以外ではセルビア美術は事実上存在しなかった。伝統的なセルビア美術は、18世紀末にバロックの影響を示し、ニコラ・ネシュコヴィッチ、テオドル・クラチュン、ザハリイェ・オルフェリン、ヤコフ・オルフェリンの作品に見られる。セルビア絵画は、コンスタンティン・ダニル、アルセニイェ・テオドロヴィッチ、パヴェル・ジュルコヴィッチの作品に見られるように、ビーダーマイヤー様式と新古典主義の影響を示した。多くの画家が19世紀のロマン主義の芸術的傾向を追い、特にジュラ・ヤクシッチ、ステヴァン・トドロヴィッチ、カタリナ・イヴァノヴィッチ、ノヴァク・ラドニッチが著名である。20世紀前半のセルビアの画家には、写実主義のパヤ・ヨヴァノヴィッチとウロシュ・プレディッチ、キュビスムのサヴァ・シュマノヴィッチ、ミレナ・パヴロヴィッチ=バリリ、印象派のナデジダ・ペトロヴィッチ、表現主義のミラン・コニョヴィッチなどがいる。20世紀後半の画家には、マルコ・チェレボノヴィッチ、ペータル・ルバルダ、ミロ・ミルノヴィッチ、リュボミール・ポポヴィッチ、ヴラディミル・ヴェличコヴィッチなどがいる。

アナスタス・ヨヴァノヴィッチは世界で最も初期の写真家の一人であった。マリナ・アブラモヴィッチはパフォーマンスアーティストである。ピロト・カーペットはセルビアの伝統的な手工芸品である。

セルビアには約180の博物館があり、その中には1844年に設立され、バルカン半島で最大級の美術コレクションを所蔵するセルビア国立博物館が含まれる。その他の美術館には、ベオグラードの現代美術館、ノヴィ・サドのヴォイヴォディナ博物館とマティツァ・スルプスカ美術館がある。

11.2. 文学

セルビアでは、キュリロスとメトディオス兄弟の弟子たちがブルガリアのプレスラフ書記学校で作成したキリル文字を使用する。11世紀初頭のセルビアの作品はグラゴル文字で書かれていた。12世紀以降、書物はキリル文字で書かれるようになった。1186年のミロスラヴ福音書は、セルビア中世史における最古の書物とされ、ユネスコ世界の記憶に登録されている。

セルビアには551の公共図書館があり、最大のものはベオグラードのセルビア国立図書館(約600万点の資料を所蔵)と、ノヴィ・サドのマティツァ・スルプスカ(1826年設立の最古のマティツァでありセルビア文化機関、約350万点の蔵書)である。2010年には10,989点の書籍とパンフレットが出版された。書籍出版市場は、LagunaやVulkanといったいくつかの大手出版社によって支配されている。業界の中心的なイベントである毎年恒例のベオグラード国際ブックフェアは、セルビアで最も多くの来場者を集める文化イベントであり、2013年には158,128人が訪れた。文学界のハイライトは、セルビア語で新たに出版された最高の小説に毎年1月(1954年以来)授与されるNIN賞である。

中世の作家には、聖サヴァ、イェフィミヤ、ステファン・ラザレヴィッチ、コンスタンティン・コステネチュキなどがいる。オスマン帝国占領下、セルビアがヨーロッパのルネサンスの一部でなかった時代、口承物語の伝統は、コソボの戦いやスラヴ神話に根ざした民話に触発された叙事詩を通じて伝えられた。当時のセルビア叙事詩は、民族的アイデンティティを維持する最も効果的な方法と見なされていた。最も古い完全にフィクションの詩は「非歴史的サイクル」を構成し、これにコソボの戦い以前、戦中、戦後の出来事に触発された詩が続く。民俗バラードには、『ユーゴヴィッチ家の母の死』や『アサン・アガの貴婦人の哀歌』(1646年、ハサナギニツァ)があり、後者はゲーテ、ウォルター・スコット、プーシキン、メリメによってヨーロッパの言語に翻訳された。セルビアの民話には『九羽の孔雀と金のリンゴ』がある。

セルビア文学におけるバロックの傾向は17世紀後半に現れた。バロックの影響を受けた作家には、ガヴリル・ステファノヴィッチ・ヴェンツロヴィッチ、ヨヴァン・ライッチ、ザハリイェ・オルフェリン、アンドリヤ・ズマイェヴィッチなどがいる。ドシテイ・オブラードヴィッチは啓蒙時代の著名な人物であり、ヨヴァン・ステリヤ・ポпоヴィッチは古典主義の作家で、その作品にはロマン主義の要素も含まれていた。19世紀前半の民族復興期には、ヴーク・カラジッチがセルビアの民俗文学を収集し、セルビア語と正書法を改革し、セルビアロマン主義への道を開いた。19世紀前半は、ペータル2世ペトロヴィッチ=ニェゴシュ、ブランコ・ラディチェヴィッチ、ジュラ・ヤクシッチ、ヨヴァン・ヨヴァノヴィッチ・ズマイ、ラザ・コスティッチなどのロマン主義作家によって支配され、世紀後半はミロヴァン・グリシッチ、ラザ・ラザレヴィッチ、シモ・マタヴリ、ステヴァン・スレマツ、ヴォイスラヴ・イリッチ、ブラニスラフ・ヌシッチ、ラドイェ・ドマノヴィッチ、ボリサヴ・スタンコヴィッチなどの写実主義作家によって特徴づけられた。

20世紀は、メシャ・セリモーヴィチ(『死とデルヴィーシュ』)、ミロシュ・ツルニャンスキ(『移住』)、イシドラ・セクリッチ(『小さな町の墓地の年代記』)、ブランコ・チョピッチ(『鷹は早く飛ぶ』)、ボリスラヴ・ペキッチ(『奇跡の時』)、ダニロ・キシュ(『死者の百科事典』)、ドブリツァ・チョシッチ(『根』)、アレクサンダル・ティシュマ(『人間の使用』)、ミロラド・パヴィッチなどの散文作家によって支配された。著名な詩人には、ミラン・ラキッチ、ヨヴァン・ドゥチッチ、ヴラディスラヴ・ペトコヴィッチ・ディス、ラストコ・ペトロヴィッチ、スタニスラヴ・ヴィナヴェル、ドゥシャン・マティッチ、ブランコ・ミリコヴィッチ、ヴァスコ・ポパ、オスカール・ダヴィチョ、ミオドラグ・パヴロヴィッチ、ステヴァン・ライチコヴィッチなどがいる。

パヴィッチは21世紀のセルビアの作家であり、その『ハザール辞典』は38の言語に翻訳されている。現代の作家には、ダヴィド・アルバハリ、スヴェティスラヴ・バサラ、ゴラン・ペトロヴィッチ、ゴルダナ・クイッチ、ヴーク・ドラシュコヴィッチ、ヴラディスラヴ・バイアツなどがいる。セルビアの漫画は1930年代に登場し、現在も人気のあるメディアである。

イヴォ・アンドリッチ(『ドリナの橋』)はセルビアの作家であり、1961年にノーベル文学賞を受賞した。もう一人の作家はデサンカ・マクシモーヴィチであり、彼女は70年間にわたりユーゴスラビア詩壇の第一人者であった。

11.3. 音楽

作曲家であり音楽学者でもあるステヴァン・ストヤノヴィッチ・モクラニャツは、近代セルビア音楽の創始者とされている。第一世代のセルビアの作曲家、ペータル・コニョヴィッチ、ステヴァン・フリスティッチ、ミロイェ・ミロイェヴィッチは、民族的表現を維持しつつ、ロマン主義を印象主義の方向へと近代化させた。その他の著名なクラシックのセルビア人作曲家には、イシドル・バイッチ、スタニスラヴ・ビニチュキ、ヨシフ・マリンコヴィッチがいる。セルビアには3つのオペラハウスがある。ベオグラードの国立劇場オペラとマドレニアヌム・オペラ、そしてノヴィ・サドのセルビア国立劇場オペラである。国内には4つの交響楽団(ベオグラード・フィルハーモニー管弦楽団、ニシュ交響楽団、ノヴィ・サド・フィルハーモニー管弦楽団、セルビア・ラジオ・テレビ交響楽団)がある。セルビア・ラジオ・テレビ合唱団は国内有数の声楽アンサンブルである。BEMUSは南東ヨーロッパで最も著名なクラシック音楽祭の一つである。

伝統的なセルビア音楽には、様々な種類のバグパイプ、フルート、角笛、トランペット、リュート、プサルテリー、ドラム、シンバルが含まれる。「コロ」は伝統的な集団民族舞踊であり、地域によって様々なバリエーションがある。最も人気があるのはウジツェ地方とモラヴァ地方のものである。歌われる叙事詩は、何世紀にもわたりセルビアおよびバルカン音楽の不可欠な部分であった。セルビアの高地では、これらの長い詩は通常、「グスレ」と呼ばれる一弦のフィドルで伴奏され、歴史や神話のテーマを扱っている。13世紀の王ステファン初代戴冠王の宮廷でグスレが演奏された記録がある。

バルカン・ブラス、または「トゥルバ」(トランペット)は、特にバルカン・ブラスが生まれた中央および南部セルビアで人気のあるジャンルである。このジャンルには主に2つのバリエーションがあり、1つはセルビア西部、もう1つはセルビア南部のもので、ブラス音楽家のボバン・マルコヴィッチは現代のブラスバンドリーダーの世界で最も尊敬される名前の1人である。

最も人気のある音楽祭は、年間30万人以上の来場者があるグチャ・トランペット・フェスティバルと、ノヴィ・サドのEXITフェスティバル(2013年と2017年のヨーロピアン・フェスティバル・アワードで最優秀メジャー・フェスティバル賞を受賞)で、2013年には20万人の来場者があった。その他のフェスティバルには、ニシュのニシュヴィル・ジャズ・フェスティバルやザイェチャルのギタリヤダロック・フェスティバルがある。

ポップ・ミュージックのアーティスト、ジェリコ・ヨクシモヴィッチは2004年のユーロビジョン・ソング・コンテストで2位を獲得し、マリヤ・シェリフォヴィッチは2007年のユーロビジョン・ソング・コンテストで楽曲「Molitva」で優勝し、セルビアは2008年大会の開催国となった。ポップシンガーには、ズドラヴコ・チョリッチ、ヴラド・ゲオルギエフ、アレクサンドラ・ラドヴィッチ、イェレナ・トマシェヴィッチ、ナターシャ・ベクヴァラツ、イェレナ・カルレウシャ、テヤ・ドラなどがいる。

セルビアのロックは、1960年代、1970年代、1980年代の旧ユーゴスラビアのロックシーンの一部であった。1990年代と2000年代には、セルビアでロックミュージックの人気は低下したが、いくつかの主要な主流アクトはその人気を維持し、アンダーグラウンドおよびインディペンデント・ミュージックシーンが発展した。2000年代には主流シーンが復活し、多くの注目すべきアクトが登場した。セルビアのロックバンドには、Atheist Rap、Bajaga i Instruktori、ジョルジェ・バラシェヴィッチ、Bjesovi、Block Out、Crni Biseri、Darkwood Dub、Disciplina Kičme、Elipse、Ekatarina Velika、Električni Orgazam、Eva Braun、Galija、Generacija 5、Goblini、Idoli、Kanda, Kodža i Nebojša、Kerber、Korni Grupa、Laboratorija Zvuka、スラジャナ・ミロシェヴィッチ、Neverne Bebe、Obojeni Program、Orthodox Celts、Partibrejkers、Pekinška Patka、Piloti、Riblja Čorba、Ritam Nereda、ランボ・アマデウス、S.A.R.S.、Siluete、S Vremena Na Vreme、Šarlo Akrobata、Pop Mašina、Smak、U Škripcu、Van Gogh、YU Grupa、Zanaなどがある。

フォークミュージックは、第一次世界大戦後、ソフカ・ニコリッチの初期の成功に続き、著名な音楽スタイルであった。この音楽は、ダニツァ・オブレニッチ、アンジェリヤ・ミリッチ、ナダ・マムラ、そして60年代から70年代にかけてはシルヴァーナ・アルメヌリッチ、トマ・ズドラヴコヴィッチ、レパ・ルキッチ、ヴァシリヤ・ラドイチッチ、ヴィダ・パヴロヴィッチ、ゴルダナ・ストイチェヴィッチなどのパフォーマーによってさらに広められた。

ターボ・フォーク音楽は、1980年代後半から1990年代初頭にかけてセルビアで発展したサブジャンルであり、その後、ドラガナ・ミルコヴィッチ、ゾリツァ・ブルンツリク、シャバン・シャウリッチ、アナ・ベクタ、シナン・サキッチ、ヴェスナ・ズミヤナツ、ミレ・キティッチ、スネジャナ・ジュリシッチ、シェムサ・スリャコヴィッチ、ナダ・トプチャギッチなどのアーティストを通じて絶大な人気を博してきた。これはフォークミュージックとポップおよびダンス要素を融合させたものであり、フォークミュージックの都市化の結果と見なすことができる。近年、ターボ・フォークはさらにポップミュージックの要素を特徴としており、一部のパフォーマーはポップ・フォークとして分類されている。その中で最も有名なのは、ツェツァ(しばしばセルビア最大の音楽スターと見なされる)、イェレナ・カルレウシャ、アツァ・ルカス、セカ・アレクシッチ、ダラ・ブバマラ、インディラ・ラディッチ、サーシャ・マティッチ、ヴィキ・ミリコヴィッチ、ストヤ、そしておそらく旧ユーゴスラビアで最も著名なパフォーマーであるレパ・ブレナである。

11.4. 演劇と映画

セルビアには確立された演劇の伝統があり、ヨアキム・ヴイッチは近代セルビア演劇の創始者とされている。セルビアには38のプロの劇場と11の子供向け劇場があり、その中で最も重要なものはベオグラードの国立劇場、ノヴィ・サドのセルビア国立劇場、スボティツァ国立劇場、ニシュ国立劇場、そしてクラグイェヴァツのクニャジェヴスコ=スルプスキ・テアタル(セルビア最古の劇場、1835年設立)である。1967年に設立されたベオグラード国際演劇祭 - BITEFは、世界で最も古い演劇祭の一つであり、ヨーロッパの5大フェスティバルの一つとなっている。ステリイノ・ポゾリェは、国内の演劇作品を上演するフェスティバルである。最も重要なセルビアの劇作家は、ヨヴァン・ステリヤ・ポポヴィッチとブラニスラフ・ヌシッチであり、近年の著名な人物にはドゥシャン・コヴァチェヴィッチとビリャナ・スルブリャノヴィッチがいる。

セルビアの映画界は、ヨーロッパの小規模な映画界の中でも最もダイナミックなものの一つである。映画産業は、主にセルビア映画センターを通じて承認された助成金により、政府から手厚い補助を受けている。2019年時点で、セルビアでは26本の長編映画が製作され、そのうち14本が国内映画であった。国内には23の映画館があり、総観客数は480万人に達した。総販売チケット数のうち、比較的高い割合の20%が国内映画であった。シマノヴツィにある近代的なPFIスタジオは、現在セルビア唯一の主要な映画スタジオ施設である。ユーゴスラビア映画アーカイブは、旧ユーゴスラビア、そして現在のセルビアの国立映画アーカイブであり、10万本以上の映画プリントを所蔵し、世界で5大映画アーカイブの一つに数えられる。

著名なセルビアの映画監督エミール・クストリッツァは、カンヌ国際映画祭で長編映画部門のパルム・ドールを2度受賞した(1985年の『パパは、出張中!』と1995年の『アンダーグラウンド』)。彼はまた、ベルリン国際映画祭で『アリゾナ・ドリーム』で銀熊賞を、ヴェネツィア国際映画祭で『黒猫・白猫』で銀獅子賞を受賞している。その他の著名な監督には、ドゥシャン・マカヴェイエフ、ジェリミール・ジルニク(金熊賞受賞者)、アレクサンダル・ペトロヴィッチ、ジヴォイン・パヴロヴィッチ、ゴラン・パスカルイェヴィッチ、ゴラン・マルコヴィッチ、スルジャン・ドラゴイェヴィッチ、スルダン・ゴルボヴィッチ、ミラ・トゥライリッチなどがいる。セルビア系アメリカ人の脚本家スティーヴ・テシックは、1979年にアカデミー賞最優秀オリジナル脚本賞を受賞した。

セルビアの著名な映画スターたちは、ユーゴスラビアの映画撮影術にも輝かしい遺産を残してきた。特筆すべき人物としては、ゾラン・ラドミロヴィッチ、パヴレ・ヴイシッチ、リュビシャ・サマルジッチ、オリヴェラ・マルコヴィッチ、ミヤ・アレクシッチ、ミオドラグ・ペトロヴィッチ・チュカリャ、ルジツァ・ソキッチ、ヴェリミール・バタ・ジヴォイノヴィッチ、ダニロ・バタ・ストイコヴィッチ、セカ・サブリッチ、ドラガン・ニコリッチ、ミラ・ストゥピツァ、ニコラ・シミッチ、ボラ・トドロヴィッチ、ネボイシャ・グロゴヴァツ、ミロシュ・ビコヴィッチなどがいる。ミレナ・ドラヴィッチはセルビア映画撮影術で最も称賛された女優の一人で、1980年のカンヌ国際映画祭で女優賞を受賞した。

11.5. 食文化

セルビア料理は、バルカン半島、特に旧ユーゴスラビアに特徴的な方法で非常に多様性に富んでいる。トルコの宗主権下にあった土地の料理や、中央ヨーロッパの他の地域(特にオーストリアやハンガリー)に由来する料理が特徴である。食事はセルビアの社会生活において非常に重要であり、特にクリスマス、イースター、スラヴァ(守護聖人の祝祭)などの宗教的祝祭日には欠かせない。

セルビアの主食には、パン、肉、果物、野菜、乳製品がある。パンはセルビア料理において重要な役割を果たし、宗教儀式にも見られる。伝統的なセルビアの歓迎は、客にパンと塩を提供することである。肉は魚と同様に広く消費されている。セルビア南部の都市レスコヴァツでは、バルカン半島最大のバーベキューフェスティバルとされるロシュティリヤダが開催される。

その他のセルビア料理の特産品には、チェヴァプチチ(挽肉から作られるグリルされ味付けされた皮なしソーセージ)、プリェスカヴィツァ(豚肉、牛肉、羊肉を混ぜてグリルしたスパイス風味のミートパティ)、ギバニツァ(チーズパイ)、ブレク(肉、チーズ、野菜を詰めた薄いフレーク状の生地で作られた焼き菓子)、サルマ(キャベツの詰め物)、プニェナ・パプリカ(ピーマンの詰め物)、ムサカ(挽肉、卵、ジャガイモで作るキャセロール)、カラジョルジェヴァ・シュニッツェル(カイマクを詰めた子牛肉または豚肉のシュニッツェル)、ジュヴェチュ(肉と野菜のシチュー)、パスリ(豆のスープ)、ポドヴァラク(ザワークラウトとローストミート)、アイヴァール(ローストした赤ピーマンのペースト)、カイマク(クロテッドクリームに似た乳製品)、チュヴァルツィ(ポーク・ラインズの一種)、プロヤ(コーンブレッド)、カチャマク(トウモロコシ粉の粥)などがある。

セルビア人は自国を、主に果物から蒸留されるアルコール度数の高い飲み物であるラキヤの発祥の地だと主張している。ラキヤは様々な形でバルカン半島全域、特にブルガリア、クロアチア、スロベニア、モンテネグロ、ハンガリー、トルコで見られる。スモモのブランデーであるシュリヴォヴィツァはラキヤの一種であり、セルビアの国民酒とされている。2021年、セルビアのシュリヴォヴィツァは、「人類によって保存されるべき大切な伝統」として国連無形文化遺産リストに追加された。

セルビアワインは22の異なる地理的地域で生産されており、白ワインが総生産量の大部分を占めている。ラキヤとワインの他に、ビールも国内で非常に人気のあるアルコール飲料である。ペールラガーは現在も、そして伝統的にもセルビア人のビールとして選ばれてきた。最も人気のある国産ビールブランドはイェレンで、次いでラヴである。

旧ユーゴスラビアの他の地域と同様に、コーヒーを飲むことは重要な文化的・社会的習慣であり、セルビアコーヒー(トルココーヒーの地元版)は最も一般的に消費されるノンアルコール飲料である。

11.6. 世界遺産

セルビア国内には、UNESCO世界遺産リストに登録された文化遺産が5件、無形文化遺産が5件存在する(2023年時点)。

文化遺産

- スタリ・ラスとソポチャニ修道院(1979年登録):中世セルビア王国の初期の首都スタリ・ラスの遺跡と、13世紀に建てられたソポチャニ修道院のフレスコ画群。

- ストゥデニツァ修道院(1986年登録):12世紀末にステファン・ネマニャによって創建されたセルビア正教会の修道院。ロマネスク様式とビザンツ様式が融合した建築と、優れたフレスコ画で知られる。

- コソボの中世建造物群(2004年登録、2006年危機遺産リスト登録):コソボ(セルビアは自国領と主張)にある4つのセルビア正教会の修道院群(ヴィソキ・デチャニ修道院、ペーチ総主教修道院、リェヴィシャの生神女教会、グラチャニツァ修道院)。政治的不安定さから危機遺産とされている。

- ガムジグラード=ロムリアーナ、ガレリウスの宮殿(2007年登録):4世紀初頭のローマ皇帝ガレリウスによって建設された宮殿と要塞の複合遺跡。

- ステチュツィ-中世の墓碑の墓所群(2016年登録):ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、モンテネグロと共有する、12世紀から16世紀にかけてバルカン半島西部で見られた独特な石造墓碑群。セルビア国内には3箇所の登録地がある。

無形文化遺産

- スラヴァ、家族の守護聖人の祝祭(2014年登録)

- コロ、伝統的な集団舞踊(2017年登録)

- グスレの伴奏による歌唱(2018年登録)

- ズラクサ村の陶器作り、手回し轆轤を使った手作り(2020年登録)

- シュリヴォヴィツァ、スモモの伝統的な蒸留酒とその社会的慣習・知識(2022年登録)

これらの世界遺産および無形文化遺産は、セルビアの豊かな歴史と文化的多様性を象徴しており、国内外からの観光客を惹きつけている。特にコソボの中世建造物群に関しては、その帰属と保護を巡り、セルビアは自国の文化遺産としての立場を強く主張している。

11.7. 祝祭日

セルビアの祝祭日は、国の歴史、文化、宗教を反映している。主要な国民の祝日および宗教的祝祭日は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 (キリル文字 / ラテン文字) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日・2日 | 元日 | Нова година / Nova godina | |

| 1月7日 | セルビア正教のクリスマス | Божић / Božić | ユリウス暦に基づく |

| 2月15日・16日 | 国家の日 | Дан državnosti / Dan državnosti, Сретење / Sretenje | 第一次セルビア蜂起開始と最初の憲法採択を記念 |

| 移動祝日 | 聖金曜日(正教) | Велики петак / Veliki petak | 復活大祭の前の金曜日 |

| 移動祝日 | 聖土曜日(正教) | Велика субота / Velika subota | 復活大祭の前の土曜日 |

| 移動祝日 | 復活大祭(正教) | Васкрс / Vaskrs または Ускрс / Uskrs | |

| 移動祝日 | 復活大祭後の月曜日(正教) | Васкршњи понедељак / Vaskršnji ponedeljak | |

| 5月1日・2日 | メーデー | Празник рада / Praznik rada | |

| 11月11日 | 第一次世界大戦休戦記念日 | Дан примирја у Првом светском рату / Dan primirja u Prvom svetskom ratu | 2012年から国民の祝日 |

上記以外に、宗教マイノリティの信者は自身の主要な宗教的祝祭日に休日を取得する権利が認められている場合がある。また、聖サヴァの日(1月27日、教育の日として祝われるが公休日ではない)やヴィドヴダン(6月28日、コソボの戦いの記憶と結びつく重要な追悼の日だが公休日ではない)など、公休日ではないが社会的に重要な意味を持つ日もある。

12. スポーツ

セルビアではスポーツが非常に人気があり、特にチームスポーツが盛んである。プロリーグも国内に存在し、多くのセルビア人選手が国際的に活躍している。

12.1. 主要人気スポーツ

セルビアで特に人気の高いスポーツは以下の通りである。

- サッカー: 国内で最も人気のあるスポーツ。セルビア・スーペルリーガがトップリーグであり、レッドスター・ベオグラードとパルチザン・ベオグラードの2大クラブが長年にわたり覇権を争っている。両チームの対戦は「ヴェチティ・デルビ(永遠のダービー)」として知られ、国内最大のスポーツイベントの一つである。レッドスターは1991年にヨーロピアンカップ(現UEFAチャンピオンズリーグ)で優勝した経験を持つ。サッカーセルビア代表は、FIFAワールドカップに過去3回(2010年、2018年、2022年)出場している。ドラガン・ストイコビッチ、ネマニャ・ヴィディッチ、デヤン・スタンコビッチ、ブラニスラヴ・イヴァノヴィッチ、ドゥシャン・タディッチ、アレクサンダル・ミトロヴィッチなど、多くの選手がヨーロッパのトップクラブで活躍してきた。

- バスケットボール: サッカーに次ぐ人気を誇る。国内リーグ(KLS)があり、KKパルチザンとKKツルヴェナ・ズヴェズダが強豪として知られる。男子代表は、FIBAバスケットボール・ワールドカップで2回(ユーゴスラビア時代を含むと5回)、ユーロバスケットで3回(ユーゴスラビア時代を含むと8回)優勝しており、オリンピックでも銀メダルを2度獲得している。女子代表もユーロバスケットで2度優勝、オリンピックで銅メダルを獲得している。ニコラ・ヨキッチ(NBA MVP 3回、NBAファイナルMVP 1回)、ヴァシリエ・ミチッチ、ボグダン・ボグダノヴィッチなど、多くの選手がNBAやヨーロッパのトップリーグで活躍している。

- テニス: ノバク・ジョコビッチの活躍により、近年非常に人気が高まっている。ジョコビッチはグランドスラム男子シングルスで歴代最多の24回優勝、ATPランキング1位在位期間も歴代最長記録を持つ。その他にも、アナ・イバノビッチ、エレナ・ヤンコビッチ(ともに元WTAランキング1位)、ネナド・ジモニッチ(元ダブルス世界ランキング1位)など、世界トップレベルの選手を輩出している。男子国別対抗戦デビスカップでは2010年に優勝、ATPカップでは2020年に優勝している。

- バレーボール: 男子代表は、2000年シドニーオリンピックで金メダル(ユーゴスラビアとして)、ヨーロッパ選手権で3度優勝している。女子代表も強豪であり、世界選手権で2度(2018年、2022年)、ヨーロッパ選手権で3度優勝し、オリンピックでも銀メダルと銅メダルをそれぞれ獲得している。

- 水球: 男子代表は世界最強豪国の一つであり、オリンピックで3連覇を含む金メダル3回、世界選手権で3回、ヨーロッパ選手権で7回の優勝を誇る。国内クラブのVKパルチザンはヨーロッパのクラブ最高峰の大会で7度優勝している。

これらのスポーツは、セルビア国民のアイデンティティ形成や国際的なイメージ向上にも大きく貢献している。

12.2. オリンピック参加と成果

セルビアは、独立国として2008年北京夏季オリンピックから単独で参加しているが、それ以前はユーゴスラビア(1920年~1936年、1948年~1988年冬季)、独立参加選手団(1992年バルセロナ夏季)、ユーゴスラビア連邦共和国(1996年~2002年)、セルビア・モンテネグロ(2004年~2006年冬季)の一部としてオリンピックに参加してきた。

セルビアとして単独参加して以来の夏季オリンピックにおける主なメダル獲得種目は以下の通りである。

- テニス**: ノバク・ジョコビッチが2024年パリオリンピックで男子シングルス金メダルを獲得(セルビア選手として初の個人種目金メダル)。

- 水球**: 男子代表チームが2016年リオデジャネイロ、2020年東京、2024年パリで3大会連続金メダルを獲得。2008年北京、2012年ロンドンでは銅メダル。

- レスリング**: ダヴォル・シュテファネクが2016年リオデジャネイロでグレコローマンスタイル金メダル。

- テコンドー**: ミリツァ・マンディッチが2012年ロンドンと2020年東京で女子金メダル。ティヤナ・ボグダノヴィッチが2016年リオデジャネイロで銀メダル、2020年東京で銅メダル。

- バスケットボール**: 男子代表が2016年リオデジャネイロで銀メダル、2024年パリで銅メダル。女子代表が2016年リオデジャネイロで銅メダル。3x3男子代表が2020年東京で銅メダル。

- バレーボール**: 女子代表が2016年リオデジャネイロで銀メダル、2020年東京で銅メダル。

- 射撃**: ヤスナ・シェカリッチ(ユーゴスラビア時代から活躍)、アンドレア・アルソヴィッチ、イヴァナ・マクシモヴィッチ、ゾラナ・アルノヴィッチ、ダミル・ミケッツなどがメダルを獲得。

- カヌー**: スプリント種目でメダル獲得実績あり。

- 陸上競技**: イヴァナ・シュパノヴィッチ(現イヴァナ・ヴレタ)が女子走幅跳で2016年リオデジャネイロ銅メダル、2024年パリ金メダル。

冬季オリンピックにおいては、セルビアとしてのメダル獲得はまだない。

ユーゴスラビア時代には、セルビア出身の多くの選手が体操、ボクシング、ハンドボールなど、さらに多様な種目でメダル獲得に貢献してきた。特筆すべきオリンピック選手としては、上記の選手に加え、歴史を通じて多くの競技で功績を残した選手たちがいる。セルビアは人口規模に対して、特にチームスポーツや一部の個人競技において高い国際競争力を示している。