1. 概要

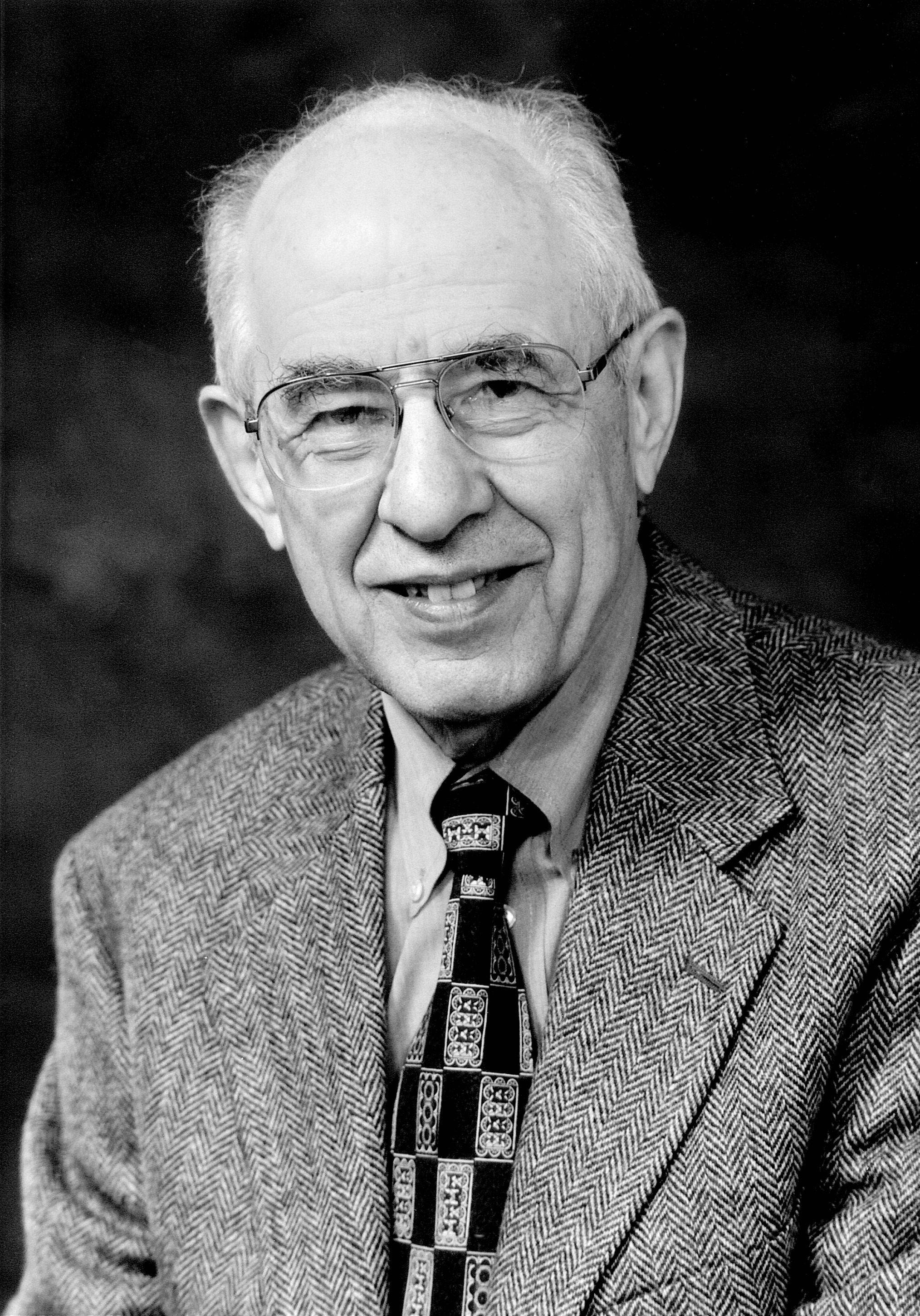

ヒルラリー・ホワイトホール・パトナム(Hilary Whitehall Putnamヒラリー・ホワイトホール・パトナム英語、1926年7月31日 - 2016年3月13日)は、アメリカ合衆国の哲学者、数学者、計算機科学者であり、20世紀後半の分析哲学における中心的な存在であった。彼は心の哲学、言語哲学、数学の哲学、科学哲学といった多岐にわたる分野に貢献した。パトナムは自身の哲学的立場に対しても厳格な分析を適用し、その欠陥を暴くまで徹底的に検討することで知られ、その結果、彼は頻繁に自身の見解を変更する傾向があった。

哲学の領域外では、パトナムは数学と計算機科学にも重要な貢献をしている。彼はマーティン・デイヴィスと共にブール充足可能性問題を解決するためのデービス・パトナム・アルゴリズムを開発し、ヒルベルトの第10問題の非可解性を証明する上で重要な役割を果たした。

心の哲学では、心的状態の多重実現可能性仮説に基づき、心的状態と物理的状態のタイプ同一説に反対し、心身問題に関する影響力のある理論である機能主義の概念を擁護した。言語哲学では、ソール・クリプキらと共に指示の因果説を発展させ、また「双子地球」思考実験に基づく意味論的外在主義の概念を導入し、独創的な意味の理論を構築した。数学の哲学では、ウィラード・ヴァン・オーマン・クワインと共に数学的実体の実在を擁護する「クワイン-パトナムの不可欠性テーゼ」を展開し、後には数学が単なる論理ではなく「準経験主義的」な側面を持つという見解を表明した。認識論では、「水槽の中の脳」思考実験を通じて懐疑論の整合性を批判した。形而上学においては、当初は形而上学的実在論を支持したが、後にその最も率直な批判者となり、「内在的実在論」と呼ばれる見解を採用し、最終的にはプラグマティズムに影響を受けた直接的実在論へと移行した。

晩年のパトナムは、アメリカのプラグマティズム、ユダヤ哲学、倫理学に関心を深め、より広範な哲学的伝統と対話した。彼はまた、メタ哲学にも関心を示し、哲学を狭隘で誇張された懸念から「刷新」しようと努めた。彼は時として政治的に物議を醸す人物でもあり、特に1960年代後半から1970年代初頭にかけての進歩労働党への関与は注目された。しかし、彼は学問が社会に対して特別な社会的・倫理的責任を負うという信念を生涯にわたって堅持した。

2. 生涯

ヒルラリー・ホワイトホール・パトナムは、1926年7月31日にイリノイ州シカゴで生まれた。彼の人生は、学術的な探求と社会的な関与が深く結びついたものであった。

2.1. 幼少期と背景

パトナムの父サミュエル・パトナムは、ロマンス語の学者、コラムニスト、翻訳家であり、1936年から1946年までアメリカ共産党の機関紙である『デイリー・ワーカー』に寄稿していた。母リーバはユダヤ人であったが、父の共産主義への傾倒により、パトナム自身は世俗的な環境で育った。1927年初頭、ヒルラリーの誕生から6ヶ月後、一家はフランスに移住し、サミュエルはフランソワ・ラブレーの現存する作品を翻訳する契約を結んでいた。パトナムは2015年の自伝的エッセイで、彼の最初の幼少期の記憶はフランスでの生活であり、彼の最初の言語はフランス語であったと述べている。

パトナムは初等教育の最初の2年間をフランスで修了し、1933年に両親と共にアメリカに戻り、ペンシルベニア州フィラデルフィアに定住した。そこで彼はフィラデルフィア中央高等学校に通い、1学年下であったノーム・チョムスキーと出会った。二人は生涯にわたって友人であり、しばしば知的な論敵でもあった。

2.2. 教育

パトナムはペンシルベニア大学で哲学を学び、学士号を取得し、国内で最も古くから継続している大学文学協会であるフィロマシアン・ソサイエティのメンバーとなった。彼はハーバード大学大学院で哲学の研究を続け、その後カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の哲学研究科に移り、1951年に博士論文『有限数列への応用における確率概念の意味』で博士号を取得した。パトナムの博士論文指導教授であったハンス・ライヘンバッハは、当時の支配的な哲学学派であった論理実証主義の主要人物であった。パトナムの最も一貫した立場の一つは、論理実証主義を「自己反駁的」であるとして拒絶することであった。彼は生涯を通じて自身の哲学的立場を批判的に見直し、以前の見解を批判することで知られていた。

2.3. 学術的経歴

博士号取得後、パトナムはノースウェスタン大学(1951年-1952年)、プリンストン大学(1953年-1961年)、マサチューセッツ工科大学(MIT)(1961年-1965年)で教鞭をとった。その後、キャリアの残りの期間はハーバード大学の哲学研究科で教え、コーガン大学教授に就任した。1976年にはアメリカ哲学協会の会長に選出され、翌年には論理学の哲学と数学への貢献が認められ、ウォルター・ビバリー・ピアソン数理論理学教授に選出された。1965年にはアメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選出され、1999年にはアメリカ哲学協会の会員に選ばれた。また、英国アカデミーの通信会員でもあった。

2000年6月に教職を引退し、コーガン大学名誉教授となったが、2009年時点でもテルアビブ大学でほぼ毎年セミナーを行っていた。2001年にはアムステルダム大学でスピノザ哲学講座の教授も務めた。彼の著作は、5巻の全集、7冊の単著、200以上の論文を含む膨大なものであった。

2.4. 私生活

1962年、パトナムは哲学者のルース・アンナ・パトナム(旧姓ルース・アンナ・ジェイコブス)と結婚した。彼女もウェルズリー大学で哲学の教職に就いた。二人は若年期に経験した反ユダヤ主義に反発し、子供たちのために伝統的なユダヤ教の家庭を築くことを決意した。ユダヤ教の儀式に経験がなかったため、彼らは他のユダヤ教徒の家庭での過ぎ越しのセーデルへの招待を求めたり、ユダヤ教の儀式やヘブライ語を学び始めたりした。これにより彼らはユダヤ教への関心を深め、自らをユダヤ人として認識し、積極的にユダヤ教を実践するようになった。1994年、ヒルラリーは遅れてバル・ミツワーの儀式を行い、ルース・アンナも4年後にバト・ミツワーの儀式を行った。

2.5. 政治活動と社会参加

1960年代から1970年代初頭にかけて、パトナムはアメリカ公民権運動の積極的な支持者であり、ベトナム戦争への反対運動にも活発に参加した。1963年には、MITで最初の教員と学生による反戦委員会の設立を主導した。1965年にハーバード大学に移った後も、彼はキャンパスでの抗議活動を組織し、マルクス主義に関する講義を行った。パトナムは民主主義社会のための学生たちの公式な教員顧問となり、1968年には進歩労働党(PLP)の党員となった。

ハーバード大学当局はこれらの活動を学内秩序を乱すものとみなし、パトナムを譴責しようと試みたが、他の二つの学部からは譴責の十分な理由がないと批判された。パトナムは1972年にPLPとの関係を完全に断ち切った。1997年、ボストンのアーリントン・ストリート教会で開催された元徴兵忌避活動家の会合で、彼はPLPへの関与を「間違い」であったと述べた。彼は当初、PLPの同盟構築へのコミットメントと、軍内部からの組織化を試みる意欲に感銘を受けていたと語った。

急進的な政治活動の時代は終わったものの、パトナムは学者が社会に対して特別な社会的・倫理的責任を負うという信念を決して捨てなかった。彼は『いかに倫理的問題を解決しないか』(1983年)や『民主主義のための教育』(1993年)といった論文で表明されたように、率直で進歩的な政治的見解を持ち続けた。

2.6. 晩年

2000年6月にハーバード大学を退職し、コーガン大学名誉教授となった後も、パトナムは精力的に活動を続けた。彼はプラグマティズム、ユダヤ哲学、倫理学への関心を深め、これらのテーマに関する複数の著書やエッセイを出版した。妻ルース・アンナ・パトナムと共同で、19世紀後半のアメリカのプラグマティズム運動に関する複数のエッセイや著書を執筆した。

哲学と論理学における彼の貢献が認められ、パトナムは2011年にロルフ・ショック賞を、2015年にはニコラス・レシャー体系哲学賞を受賞した。パトナムは2016年3月13日、マサチューセッツ州アーリントンの自宅で死去した。

3. 哲学的業績

ヒルラリー・パトナムの哲学的思想は多岐にわたり、心の哲学、言語哲学、数学の哲学、認識論、形而上学、科学哲学、そしてメタ哲学といった主要な分野に大きな影響を与えた。

3.1. 心の哲学

パトナムの心の哲学における最もよく知られた業績は、心の性質、精神状態と物理的状態の関係、そして心身問題に対する彼の主要な貢献である。

3.1.1. 多重実現可能性

パトナムの心の哲学における最も注目すべき独創的な貢献は、1960年代後半に発表されたいくつかの重要な論文で提示された多重実現可能性の仮説である。これらの論文でパトナムは、タイプ同一説の有名な主張に反して、痛みは異なる生物の神経系の全く異なる物理的状態にcorrespondコレスポンド英語しうるが、それらの生物はすべて「痛みを感じている」という同じ心的状態を経験すると論じた。

パトナムはこのテーゼを例証するために動物界からの例を挙げた。彼は、多様な種類の動物の脳構造が痛みや他の心的状態を同じ方法で実現する可能性について問いかけた。もしそれらが同じ脳構造を共有しないのであれば、同じ動物認知的心的状態や性質を共有することはできないはずであり、その場合、心的状態は異なる種において異なる物理的状態によって実現されなければならない。パトナムはさらに議論を進め、異星人、人工知能ロボット、その他のシリコン生命体のような存在について問いかけた。彼は、これらの仮説上の存在が、人間の神経化学作用を欠いているという理由だけで痛みを感じることができないと見なされるべきではないと主張した。パトナムは、タイプ同一論者が「野心的」で「非常にありそうもない」推測をしており、多重実現可能性の一例によって反証されうると結論付けた。これは、多重実現可能性がタイプ同一説よりも「よりありそうもない」という主張に焦点を当てているため、「蓋然性論法」(likelihood argumentライクリフッド・アーギュメント英語)と呼ばれることもある。

パトナムはまた、「機能的同型性」(functional isomorphismファンクショナル・アイソモーフィズム英語)と彼が呼ぶものに基づいた多重実現可能性を支持するアプリオリな議論を定式化した。彼はこの概念を「一方のシステムの諸状態と他方のシステムの諸状態の間に機能的関係を保持する対応があるとき、二つのシステムは機能的に同型である」と定義した。コンピュータの場合、二つの機械は、一方の機械の状態間の逐次関係が他方の機械の状態間の逐次関係を正確に反映している場合にのみ、機能的に同型である。したがって、シリコンチップで作られたコンピュータと歯車で作られたコンピュータは、機能的に同型であるにもかかわらず、構成は多様でありうる。機能的同型性は多重実現可能性を含意する。

パトナム、ジェリー・フォーダーらは、多重実現可能性がタイプ同一説に対する効果的な議論であるだけでなく、高次の心的現象に対する低次の説明が抽象的かつ一般的でないことを示唆すると主張した。機能主義は、心的種類を原因と結果の観点からのみ特徴づけられる機能的種類と同一視するものであり、微視的物理学のレベルから抽象化されているため、心と身体の関係をよりよく説明するように思われた。実際、ネズミ捕りや目など、物理レベルで多重に実現される機能的種類は数多く存在する。

多重実現可能性は、もしそれが真であれば、神経科学における研究や実験が不可能になるという理由で批判されてきた。ウィリアム・ベクテルとジェニファー・マンデールによれば、神経科学でそのような研究を行うためには、脳構造に普遍的な一貫性が存在するか、存在すると仮定されなければならない。脳構造の類似性(または相同性)こそが、種を超えて一般化することを可能にするのである。もし多重実現可能性が経験的事実であれば、ある種の動物(またはある生物)で行われた実験の結果は、別の種(または同じ種の別の生物)の行動を説明するために一般化しても意味がなくなるだろう。金在権、デイヴィッド・ルイス、ロバート・リチャードソン、パトリシア・チャーチランドもまた、多重実現可能性を批判している。

3.1.2. 機能主義

パトナム自身がそのような機能主義理論の最初の定式化を提唱した。この定式化は現在「機械状態機能主義」(machine-state functionalismマシンステート・ファンクショナリズム英語)と呼ばれており、パトナムらが心とチューリングマシンの間に行った類推に触発されたものである。機能主義の要点はチューリング機械の状態の性質にある。各状態は、他の状態や入力、出力との関係で定義でき、それがどのように達成されるかやその物質的構成の詳細は全く関係ない。機械状態機能主義によれば、心的状態の性質はチューリング機械の状態の性質と全く同じである。ちょうど「状態1」が、特定の入力が与えられたときに「これこれのことが起こる」という状態であるように、痛みを感じることは、「痛い」と叫んだり、気が散ったり、原因を考えたりする傾向のある状態なのである。

3.1.3. 機能主義の放棄

イアン・ハッキングは『表象と実在』(1988年)を「パトナムがかつての自身の哲学的心理学、彼が『機能主義』と名付けたものの非難として主に読まれるだろう」と評した。バーバラ・ハノンは『ヌース』誌で、「機能主義の考案者」が「かつての自身の計算主義的見解に反対して」議論していると記述した。

パトナムの考えの変化は、主に心的内容の外在説に関する特定の直感的な事実を説明する上で、計算理論が抱える困難によるものであった。これは彼の双子地球思考実験によって示されている。

1988年、パトナムはフォーダーの一般化された多重実現可能性に基づいて、機能主義に対する別の議論も展開した。機能主義は、心的種類が機能的種類と同一視される、薄められた同一説であると主張し、心的種類は機能的種類に対して多重に実現可能であると論じた。機能主義の議論は、同じ心的状態が普遍チューリング機械の異なる状態によって実装されうるというものであった。

パトナムが機能主義を放棄したにもかかわらず、それは引き続き発展し、フォーダー、デイヴィッド・マー、ダニエル・デネット、デイヴィッド・ルイスらによって数多くのバージョンが開発された。機能主義は現代の認知科学の基礎を築くのに貢献し、20世紀後半の哲学において支配的な心の理論であった。

2012年までに、パトナムは「自由機能主義」と呼ばれる機能主義の修正版を受け入れた。この見解は、「意識と一般的な心的特性にとって重要なのは、適切な種類の機能的能力であり、それらの能力を支える特定の物質ではない」と主張する。これらの能力の仕様は、生物の「脳」の外で起こることを参照することができ、意図的な表現を含むことができ、何かを計算する能力を記述する必要はない。

パトナム自身が機能主義に対する主要な議論の一つである双子地球思考実験を定式化したが、他にも批判がある。ジョン・サールの中国語の部屋の議論(1980年)は、思考が機能の集合として表象できるという主張に対する直接的な攻撃である。それは、純粋に機能的なシステムによって、いかなる解釈や理解もなしに、知的な行動を模倣することが可能であることを示すことを目的としている。サールは、英語しか話せない人物が、中国語の記号が入った籠と、記号を動かすための英語のルールブックと共に部屋に閉じ込められている状況を描写する。部屋の外の人物は、特定の記号が与えられたときに、ルールブックに従って特定の記号を部屋の外に送るように、中の人物に指示する。部屋の外の人物は中国語を話し、中国語の記号を介して中の人物とコミュニケーションをとっている。サールによれば、これらの統語的プロセスのみに基づいて、中の英語話者が中国語を「知っている」と主張するのは不合理であろう。この議論は、単に統語的プロセスに基づいて動作するシステムは、いかなる意味論(意味)や志向性(対象性)も実現できないことを示そうとしている。したがって、サールは思考が統語的規則の集合に従うことと同一視できるという考えを攻撃し、機能主義は心の不適切な理論であると結論付けている。ネド・ブロックも機能主義に対していくつかの他の議論を提唱している。

3.2. 言語哲学

言語の意味、指示、そして言語と現実世界との関係についてのパトナムの独創的な理論は、特に意味論的外在主義と意味の理論に集約される。

3.2.1. 意味論的外在主義

パトナムの言語哲学への貢献の一つは、彼の意味論的外在主義である。これは、語の意味が個人の心の中だけでなく、外部の環境や社会的文脈によって決定されるという主張であり、彼のスローガン「意味は頭の中だけにあるわけではない」に集約されている。彼の意味に関する見解は、まず『意味と指示』(1973年)で、次に『「意味」の意味』(1975年)で提示され、このテーゼを擁護するために彼の「双子地球」思考実験が用いられている。

パトナムによれば、双子地球の思考実験は、このことを示している。双子地球では、湖、川、海がH2OではなくXYZで満たされている点を除けば、すべてが地球と同一である。結果として、地球人であるフレドリックが地球英語の「水」という言葉を使うとき、その言葉は、双子地球にいる物理的に同一の双子であるフロドリックが双子地球英語の「水」という言葉を使うときとは異なる意味を持つ。フレドリックとフロドリックは、それぞれの言葉を発する際に物理的に区別できないにもかかわらず、彼らの言葉は異なる意味を持つため、意味は彼らの頭の中にあるものだけで決定されるわけではない。このことから、パトナムは意味と心的内容に関して意味論的外在主義の立場をとることになった。心の哲学と言語哲学の哲学者であるドナルド・デイヴィッドソンは、パトナムとは多くの意見の相違があるにもかかわらず、意味論的外在主義が哲学者の世界観における「反主観主義革命」を構成すると記した。デカルトの時代以来、哲学者は主観的経験に基づいて知識を証明することに関心を抱いてきた。パトナム、ソール・クリプキ、タイラー・バージらのおかげで、デイヴィッドソンは、哲学は客観的領域を当然のこととみなし、主観的経験の「真理」とされるものに疑問を呈することができるようになったと述べた。

3.2.2. 意味の理論

クリプキ、キース・ドネランらと共に、パトナムは指示の因果説として知られる理論に貢献した。特に彼は『「意味」の意味』において、「自然種」の語(例えば「虎」「水」「木」など)によって指示される対象が、そのような語の意味の主要な要素であると主張した。アダム・スミスの経済における分業に類似した言語における分業があり、それによれば、そのような語の指示は、その語が属する特定の科学分野の「専門家」によって固定される。例えば、「ライオン」という語の指示は動物学者のコミュニティによって固定され、「ニレの木」という語の指示は植物学者のコミュニティによって固定され、化学者は「食卓塩」という語の指示を塩化ナトリウムとして固定する。これらの指示対象は、クリプキ的な意味で固定指示子と見なされ、言語共同体全体に広められる。

パトナムは、言語のあらゆる語の意味を記述するために、有限個の要素(ベクトル)のシーケンスを指定する。このようなベクトルは4つの構成要素からなる。

- 語が指示する対象。例えば、化学式H2Oによって個別化される対象。

- 語の典型的な記述の集合で、「ステレオタイプ」と呼ばれるもの。例えば、「透明」「無色」「水和性」。

- 対象を一般的なカテゴリーに位置づける意味論的指標。例えば、「自然種」「液体」。

- 統語的指標。例えば、「具象名詞」「物質名詞」。

このような「意味ベクトル」は、特定の言語共同体における表現の指示と使用の記述を提供する。それはその正しい使用のための条件を提供し、単一の話者がそれに適切な意味を帰属させているか、またはその使用がその意味に変化をもたらすのに十分なほど変化したかどうかを判断することを可能にする。パトナムによれば、表現の意味の変化について語ることが正当であるのは、語のステレオタイプではなく、語の指示が変化した場合に限られる。しかし、特定のケースでどの側面(ステレオタイプか指示か)が変化したかを決定できるアルゴリズムは存在しないため、言語の他の表現の使用を考慮する必要がある。考慮すべきそのような表現の数には限界がないため、パトナムは一種の意味論的全体論を受け入れた。

パトナムは他の立場を頻繁に変えたにもかかわらず、意味論的全体論には一貫して固執した。マイケル・ダメット、ジェリー・フォーダー、アーネスト・ルポアらは、この立場に問題を指摘している。第一に、彼らは、もし意味論的全体論が真であれば、言語の話者がどのようにして言語の表現の意味を学ぶことができるのかを理解することは不可能であると示唆する。私たちの認知能力には限界があるため、言語が静的で不変な実体であるという(誤った)仮定に基づいたとしても、英語(または他の言語)全体を習得することは決してできないだろう。したがって、単一の単語や表現を理解するために自然言語全体を理解しなければならないとすれば、言語学習は単に不可能である。意味論的全体論はまた、二人の話者が同じ表現を使用するときにどのように同じことを意味できるのか、したがって彼らの間でどのようにコミュニケーションが可能であるのかを説明できない。文Pが与えられた場合、フレッドとメアリーはそれぞれ英語の異なる部分を習得しており、Pは各部分の文と異なる方法で関連しているため、Pはフレッドにとっては一つのことを意味し、メアリーにとっては別のことを意味する。さらに、もしPが言語のすべての文との関係からその意味を導き出すとすれば、個人の語彙が文の追加または削除によって変化するとすぐに、関係の全体が変化し、したがってPの意味も変化する。これは一般的な現象であるため、結果として、Pは同じ人物の生涯の異なる時点で二つの異なる意味を持つことになる。したがって、ある文の真理を受け入れてから後でそれを拒否した場合、拒否したものと受け入れたものの意味は完全に異なり、したがって同じ文に関して意見を変えることはできないことになる。

3.3. 数学の哲学

数学の本質、数学的実在論、そして数学と科学の関係についてのパトナムの見解は、特に不可欠性テーゼと数学の準経験主義的側面に関する議論に表れている。

3.3.1. 不可欠性テーゼ

数学の哲学において、パトナムは不可欠性テーゼを用いて数学の実在論的解釈を主張した。彼の1971年の著書『論理学の哲学』では、後にクワイン-パトナムの不可欠性テーゼの「古典的著作」と呼ばれるものが提示された。彼がウィラード・ヴァン・オーマン・クワインに帰したこの議論は、同書で「数学的実体に対する量化は、形式科学と物理科学の両方にとって不可欠である。したがって、そのような量化を受け入れるべきである。しかし、これは問題の数学的実体の存在を受け入れることを我々に義務付ける」と提示されている。チャールズ・パーソンズによれば、パトナムは初期の著作ではこの議論のバージョンを「おそらく」支持していたが、後にその中のいくつかの見解を否定するようになった。

1975年、パトナムは科学哲学における「奇跡なしの議論」に基づいて独自の不可欠性テーゼを定式化し、「科学的実在論を支持する積極的な議論には、数学的実在論の場合にも類似点があると私は信じている。ここでもまた、私は実在論こそが科学の成功を奇跡としない唯一の哲学であると信じている」と述べた。パトナムによれば、クワインの議論は抽象的な数学的対象の存在を主張するものであったのに対し、パトナム自身の議論は単に数学の実在論的解釈を主張するものであり、それは抽象的対象の存在を必ずしも含意しない「様相論理としての数学」という解釈によって提供されうると彼は信じていた。

パトナムはまた、数学は物理学や他の経験科学と同様に、厳密な論理的証明と「準経験主義的」方法の両方を使用するという見解を持っていた。例えば、フェルマーの最終定理は、2より大きい整数nについて、xn + yn = znを満たす正の整数値のx、y、zは存在しないと述べている。アンドリュー・ワイルズが1995年にすべての2より大きいnについてこれを証明する以前にも、多くのnの値について証明されていた。これらの証明は、この分野のさらなる研究を促し、この定理に対する準経験的なコンセンサスを形成した。そのような知識は厳密に証明された定理よりも推測的ではあるが、他の数学的アイデアを開発する上でも使用された。

クワイン-パトナムの不可欠性テーゼは、数学の哲学において非常に影響力があり、現代哲学の数学の哲学において議論と発展を促し続けている。『スタンフォード哲学百科事典』によれば、この分野の多くの人々は、それを数学的実在論の最良の議論と見なしている。著名な反論としては、数学は科学にとって不可欠ではないと主張するハートリー・フィールドや、数学が科学にとって不可欠であるとしても、数学的実在論にコミットする必要はないと異議を唱えるペネロペ・マディやエリオット・ソーバーがいる。

3.4. 認識論

知識の本質、懐疑論、そして認識論的外在論に関するパトナムの議論は、特に「水槽の中の脳」思考実験によって特徴づけられる。

3.4.1. 水槽の中の脳の議論

認識論において、パトナムは「水槽の中の脳」思考実験(デカルトの悪しき霊仮説の現代版)に基づく懐疑論的シナリオに対する彼の議論で知られている。この議論は、人は自分が「マッドサイエンティスト」によってそこに置かれた肉体のない「水槽の中の脳」であると整合的に疑うことはできない、というものである。

これは指示の因果説から導かれる。言葉は常に、それが造られた対象の種類、つまりその使用者、または使用者の祖先が経験した対象の種類を指す。したがって、もしある人物(メアリーとしよう)が「水槽の中の脳」であり、そのあらゆる経験がマッドサイエンティストによって作られた配線やその他の装置を通じて受け取られているとすれば、メアリーの脳の概念は本当の脳を指すものではない。なぜなら、彼女と彼女の言語共同体は、そのようなものに遭遇したことがないからである。彼女にとって脳は、実際には配線を通じて彼女に供給されるイメージにすぎない。同様に、彼女の水槽の概念も本当の水槽を指すものではない。したがって、もし水槽の中の脳として彼女が「私は水槽の中の脳である」と言うとすれば、彼女は実際には「私は水槽のイメージの中の脳のイメージである」と言っているにすぎず、これは整合的ではない。一方、もし彼女が水槽の中の脳ではないとすれば、彼女が水槽の中の脳であると言うことはやはり整合的ではない。なぜなら、彼女は実際にはその反対を意味しているからである。これは認識論的外在論の一形態であり、知識や正当化は心以外の要因に依存し、純粋に内的に決定されるものではないと考える。

パトナムは、この議論における彼の真の標的は懐疑論ではなく、彼がそのような懐疑論的シナリオを可能にすると考えた形而上学的実在論であったと明確にしている。この種の実在論は、人が世界をどのように認識するかと、世界が実際にどうであるかとの間に隔たりがあることを前提としているため、このような懐疑論的シナリオ(またはデカルトの悪しき霊)は手ごわい挑戦を提示する。そのようなシナリオが不可能であると主張することで、パトナムは、人の世界概念とそれがどうであるかとの間の隔たりというこの概念が不合理であることを示そうと試みる。人は現実の「神の目」のような視点を持つことはできない。人は自身の概念スキームに限定されており、したがって形而上学的実在論は偽である。

パトナムの「水槽の中の脳」の議論は批判されてきた。クリスピン・ライトは、パトナムの「水槽の中の脳」シナリオの定式化は、普遍的な懐疑論を反駁するには狭すぎると主張する。人が最近肉体から切り離されて水槽に入れられた脳である可能性は、意味論的外在論によって損なわれることはない。もしある人が水槽に入れられる前に、水槽の外で(英語を話し、外界と正常に相互作用しながら)生涯を過ごしていたとしたら、水槽の中で目覚めたときでも、その人の言葉や思考(例えば「木」や「草」)は、水槽に入れられる前に指していた外部世界の対象や出来事を依然として指すだろう。

3.5. 形而上学と存在論

現実の本質、実在論の様々な形態、そして世界構造に対するパトナムの立場は、彼の思想の変遷、特に形而上学的実在論から内在的実在論、そして直接的実在論への移行に明確に示されている。

3.5.1. 実在論における変化

1970年代後半から1980年代にかけて、数学的論理学の成果やクワインのいくつかのアイデアに刺激を受け、パトナムは長年擁護してきた形而上学的実在論(外部世界のカテゴリーや構造が人間精神の概念化から因果的にも存在論的にも独立しているという見解)を放棄し、彼が「内在的実在論」または「プラグマティック実在論」と呼ぶかなり異なる見解を採用した。内在的実在論は、世界は人間精神から「因果的」には独立しているかもしれないが、世界の構造、すなわちその種類、個体、カテゴリーへの分割は人間精神の機能であり、したがって世界は「存在論的」には独立ではないという見解である。この一般的な考えは、イマヌエル・カントの、世界に関する私たちの知識が「思考のカテゴリー」に依存するという考えに影響を受けている。

パトナムによれば、形而上学的実在論の問題は、指示と真理の可能性を説明できないことにある。形而上学的実在論者によれば、私たちの概念やカテゴリーが指示するのは、それらが外部世界に内在する事前に構造化されたカテゴリー、種類、個体と何らかの神秘的な方法で一致するからである。しかし、世界が特定の構造やカテゴリーに「切り分けられ」、心が世界を独自のカテゴリーや構造に切り分け、その二つの「切り分け」が完全に一致するということがどうして可能なのだろうか。答えは、世界は事前に構造化されているのではなく、人間精神とその概念スキームによって構造が課せられる、としかありえない。著書『理性、真理、歴史』において、パトナムは真理を彼が「理想化された合理的受容可能性」と呼ぶものと同一視した。この理論は、ある信念が理想的な認識論的条件下で誰にでも受け入れられるならば、それは真であるというものである。

ネルソン・グッドマンは『事実・虚構・予言』(1956年)で同様の概念を定式化した。「私たちは現実を多くの可能な世界の一つと考えるようになった。その絵を塗り直す必要がある。すべての可能な世界は現実の中に横たわっている」とグッドマンは書いた。パトナムはこの種の社会構築主義を拒否したが、現実の正しい記述が多数存在しうるという考えは保持した。これらの記述のどれ一つとして、世界の「唯一の真の」記述であることを科学的に証明できるものはない。彼はしたがって、「概念的相対性」を受け入れた。これは、例えばメレオロジー的総和が存在するかどうか、あるいは時空点が個体であるか単なる限界であるかなどが、選択や慣習の問題でありうるという見解である。

カーティス・ブラウンは、パトナムの内在的実在論を、偽装された主観的観念論の一形態であると批判した。もしそうであれば、それはその立場に対する伝統的な議論の対象となる。特に、それは独我論の罠に陥る。つまり、もし存在が経験に依存すると主観的観念論が主張するように、人の意識が存在しなくなれば、宇宙の残りの部分も同様に存在しなくなるだろう。パトナムは、サイモン・ブラックバーンへの返答の中で、内在的実在論を放棄した。それは、心と世界の間の関係の「認知的インターフェース」モデルを前提としていたからである。ウィリアム・ジェームズとプラグマティストからの影響を強める中で、彼はこの関係の直接実在論的見解を採用した。彼はかつて、心と世界の間には心的表象、感覚与件、その他の仲介者は存在しないと主張した。しかし、2012年までに、彼はこのコミットメントを放棄し、「トランザクション主義」を支持した。この見解は、知覚経験が世界に関わるトランザクションであり、これらのトランザクションが機能的に記述可能である(世界的な項目や意図的状態が機能の仕様で参照されることを条件とする)ことを受け入れる。そのようなトランザクションはさらにクオリアを含むことができる。彼は内在的実在論を放棄したにもかかわらず、特定の物事やシステムの記述が正確に一つの完全で正しい方法で記述できるという考えには抵抗し続けた。彼はより広い意味での形而上学的実在論を受け入れ、あらゆる形態の検証主義と、私たちが世界を「作る」というあらゆる言説を拒否した。

3.6. 科学哲学

科学的真理の地位、科学的方法論、そして量子力学の解釈に関するパトナムの見解は、彼の量子論理への初期の貢献と、その後の量子力学の様々な解釈に対する見解の変遷に示されている。

3.6.1. 量子力学の解釈

彼のキャリアを通じて、パトナムは量子力学の解釈について様々な立場を表明した。1960年代から1970年代にかけて、彼は量子論理の伝統に貢献し、量子論の明白なパラドックスを解決する方法は、命題の真理値が導き出される論理規則を修正することであると主張した。パトナムがこのテーマに最初に取り組んだのは1965年の「哲学者は量子力学を考察する」であり、続いて1969年のエッセイ「論理は経験的か?」が発表された。彼は長年にわたって量子論理の異なるバージョンを進展させたが、ナンシー・カートライト、マイケル・レッドヘッドらによる批判を受けて、1990年代にはそれから離れた。2005年、彼は多世界解釈を、意味のある確率を生み出す方法が見当たらないという理由で拒否すると記した。彼はド・ブロイ-ボーム理論とギラルディ、リミニ、ウェーバーの自発的崩壊理論の両方を有望であると同時に不満の残るものと見なした。なぜなら、どちらも特殊相対性理論の対称性要件と完全に整合させることができるかどうかは不明確であったからである。

3.7. ネオ・プラグマティズムと哲学的アプローチ

パトナムは、分析哲学に対する批判、プラグマティズムへの転換、そして哲学的問題解決方法の変化を経験した。

1970年代半ば、パトナムは現代の分析哲学が持つと彼が認識した「科学主義」と、倫理や日常の懸念よりも形而上学に焦点を当てる傾向に次第に幻滅を感じるようになった。彼はまた、ウィリアム・ジェームズとジョン・デューイの著作を読み、事実と価値の二分法は存在しない、つまり規範的(例えば倫理的、美的)判断はしばしば事実に基づき、科学的判断は規範的要素を持つという確信を深めた。一時期、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの影響下で、パトナムは哲学そのものに対する多元主義的見解を採用し、ほとんどの哲学的問題は、哲学者が日常言語を文脈から外れて使用することによって生み出された概念的または言語的な混乱にすぎないと見なすようになった。

パトナムの晩年の著作の多くは、一般の人々の関心事、特に社会問題に取り組んだ。例えば、彼は民主主義、社会正義、宗教といったものが一体何を意味するのかについて執筆した。彼はまた、ユルゲン・ハーバーマスの思想についても議論し、大陸哲学に影響を受けた論文をいくつか執筆した。

4. 数学とコンピュータ科学への貢献

ヒルラリー・パトナムは哲学以外の分野でも重要な業績を残しており、特に数学とコンピュータ科学において顕著な貢献をした。

4.1. ヒルベルトの第10問題

パトナムは数学者として、数学におけるヒルベルトの第10問題の解決に貢献した。この問題(現在ではマチャセビッチの定理またはMRDP定理として知られる)は、1970年にユーリ・マチャセビッチによって解決されたが、その証明はパトナム、ジュリア・ロビンソン、マーティン・デイヴィスによる先行研究に大きく依存していた。彼らの研究によって、ディオファントス方程式の整数解の存在を決定する一般的なアルゴリズムが存在しないことが示された。

4.2. デービス-パトナム・アルゴリズム

コンピュータ科学において、パトナムはマーティン・デイヴィスと共に1960年に開発されたブール充足可能性問題(SAT)のためのデービス-パトナム・アルゴリズムで知られている。このアルゴリズムは、与えられたブール論理式が真になるような真偽値の組み合わせが存在するかどうかを探索する。1962年には、ジョージ・ロッジマンとドナルド・W・ラヴランドの助けを借りてアルゴリズムをさらに改良し、それは現在DPLLアルゴリズムとして知られている。このアルゴリズムは効率的であり、現在でもほとんどの完全なSATソルバーの基礎を形成している。

5. 評価と影響

ヒルラリー・パトナムは、その生涯を通じて哲学界に多大な影響を与えたが、同時に彼の思想や活動は多くの批判と論争の対象ともなった。

5.1. 批判と論争

皮肉なことに、パトナムの哲学を最も徹底的に打ち破ったのは、パトナム自身であったかもしれない。彼は頻繁に自身の哲学的立場を変え、かつて自身が擁護していた見解を攻撃した。しかし、他の哲学者や科学者からも彼の見解に対して多くの重要な批判がなされている。

例えば、多重実現可能性に対する批判がある。もし多重実現可能性が真であれば、神経科学における研究や実験は不可能になるという主張である。ウィリアム・ベクテルとジェニファー・マンデールによれば、神経科学でそのような研究を行うためには、脳構造に普遍的な一貫性が存在するか、存在すると仮定されなければならない。脳構造の類似性(または相同性)こそが、種を超えて一般化することを可能にするのである。もし多重実現可能性が経験的事実であれば、ある種の動物(またはある生物)で行われた実験の結果を、別の種(または同じ種の別の生物)の行動の説明に一般化することは意味をなさなくなるだろう。金在権、デイヴィッド・ルイス、ロバート・リチャードソン、パトリシア・チャーチランドなどもまた、多重実現可能性を批判している。

機能主義に対する主要な批判の一つは、パトナム自身によって提起された(双子地球の思考実験)。しかし、機能主義は他の論者からも批判を受けてきた。ジョン・サールの中国語の部屋の議論(1980年)は、思考が機能の集合として表象できるという主張に対する直接的な攻撃である。サールの思考実験は、解釈や理解を一切行わずに、純粋に機能的なシステムの使用を通じて知的な行動を模倣できることを示すことを目的としている。この議論は、統語的プロセスのみに基づいて動作するシステムはいかなる意味論も志向性も実現できないことを示そうとしている。したがって、サールは思考が統語的規則の集合に従うことと同一視できるという考えを攻撃し、機能主義は心の不適切な理論であると結論付けている。ネド・ブロックも他の側面から機能主義へのいくつかの反論を提唱している。

パトナムは多くの点で立場を変えてきたが、意味論的全体論の概念については一貫して擁護した。しかし、意味論的全体論についてはマイケル・ダメット、ジェリー・フォーダー、アーネスト・ルポアらによって問題が指摘されている。第一に、彼らは、もし意味論的全体論が正しければ、ある言語の話者がどのようにして言語の表現の意味を習得できるのかを理解することは不可能であるという問題がある。私たちの認知能力には限界があるため、言語が静的で不変な実体であるという(誤った)仮定に基づいたとしても、英語(または他の言語)全体を習得することは決してできないだろう。したがって、単一の単語や表現を理解するために自然言語全体を理解しなければならないとすれば、言語学習は単に不可能である。意味論的全体論はまた、二人の話者が同じ表現を使用するときにどのようにして同じことを意味できるのか、したがって彼らの間でどのようにコミュニケーションが可能であるのかを説明できない。文Pが与えられた場合、フレッドとメアリーはそれぞれ英語の異なる部分を習得しており、Pは各部分の文と異なる方法で関連しているため、Pはフレッドにとっては一つのことを意味し、メアリーにとっては別のことを意味する。さらに、もしPが言語のすべての文との関係からその意味を導き出すとすれば、個人の語彙が文の追加または削除によって変化するとすぐに、関係の全体が変化し、したがってPの意味も変化する。これは一般的な現象であるため、結果として、Pは同じ人物の生涯の異なる時点で二つの異なる意味を持つことになる。したがって、ある文の真理を受け入れてから後でそれを拒否した場合、拒否したものと受け入れたものの意味は完全に異なり、したがって同じ文に関して意見を変えることはできないことになる。

また、「水槽の中の脳」の議論も批判にさらされてきた。クリスピン・ライトによれば、パトナムによる水槽の中の脳の議論は射程が狭すぎて、普遍的な懐疑論を反駁するものになっていない。人が水槽の中に浮かぶ最近肉体から離れた脳であるという可能性は、意味論的外在論によって掘り崩されることはない。もしある人が水槽漬けにされる以前に水槽の外で生活していたのであれば、その人が水槽の中で目覚めたときでも、その人の言葉や思考は、かつて水槽の外で暮らしていたときに指していた対象や出来事を依然として指すだろう。

数学の哲学の分野では、スティーヴン・ヤブロが、クワイン-パトナムの不可欠性テーゼでは数学的実体が本当に不可欠なものか証明できないと述べている。ヤブロの議論は、ある表現の生起を「これこれは実在すると仮定する」という表現の生起にすべて置き換えるだけで、まったく同一の論理的帰結に達するというものである。

最後に、カーティス・ブラウンはパトナムの内在的実在論を一種の偽装された主観的観念論にすぎないと批判している。ブラウンの主張が正しければ、観念論に対して伝統的に加えられてきた批判が内在的実在論にも当てはまることになる。とりわけ独我論の罠に陥るということだ。すなわち、もし主観的観念論が主張するように実存が経験に依存しているとすれば、人の意識が存在をやめれば、世界全体が同様に存在をやめてしまうことになるのである。

5.2. 影響

パトナムは20世紀後半の分析哲学の中心人物として、その思想は多岐にわたる学問分野に広範な知的な影響を与えた。

彼の心の哲学における多重実現可能性と機能主義に関する議論は、現代の認知科学の基礎を築く上で重要な役割を果たした。特に機能主義は、20世紀後半の哲学において支配的な心の理論となった。

言語哲学における意味論的外在主義の提唱は、ドナルド・デイヴィッドソンによって哲学者の世界認識における「反主観主義革命」と評され、サール・クリプキやタイラー・バージらと共に、主観的経験に基づいた知識の証明というデカルト以来の哲学的課題から、客観的領域を前提とする新たな視点を開いた。

数学の哲学におけるクワイン-パトナムの不可欠性テーゼは、数学的実在論の最も強力な議論の一つとして広く認識され、この分野における継続的な議論と発展を促した。

晩年のプラグマティズム、ユダヤ哲学、倫理学への関心の深化は、彼が哲学の領域を広げ、メタ哲学的な考察を通じて哲学の「刷新」を試みたことを示している。彼は学問が社会に対して持つべき責任を強調し、民主主義や社会正義といった社会問題にも積極的に関与し、その思想は現代社会の様々な議論にも影響を与え続けている。

6. 著作

ヒルラリー・パトナムは、その広範な学術的生産性を示し、多数の著書や論文を執筆または編集した。

6.1. 主要な著書

- 『論理学の哲学』(Philosophy of Logic英語)、1971年、ハーパー・アンド・ロウ

- 『数学、物質、方法。哲学論文集 第1巻』(Mathematics, Matter and Method. Philosophical Papers, vol. 1英語)、1975年、ケンブリッジ大学出版局

- 『心、言語、現実。哲学論文集 第2巻』(Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, vol. 2英語)、1975年、ケンブリッジ大学出版局

- 『意味と精神科学』(Meaning and the Moral Sciences英語)、1978年、ラウトレッジ・アンド・キーガン・ポール

- 『理性、真理、歴史』(Reason, Truth, and History英語)、1981年、ケンブリッジ大学出版局

- 『実在論と理性。哲学論文集 第3巻』(Realism and Reason. Philosophical Papers, vol. 3英語)、1983年、ケンブリッジ大学出版局

- 『実在論の多くの顔』(The Many Faces of Realism英語)、1987年、オープン・コート・パブリッシング・カンパニー

- 『表象と実在』(Representation and Reality英語)、1988年、MIT出版

- 『人間的な顔をした実在論』(Realism with a Human Face英語)、ジェームズ・F・コナント編、1990年、ハーバード大学出版局

- 『哲学の刷新』(Renewing Philosophy英語)、1992年、ハーバード大学出版局

- 『理性への追求:スタンリー・カヴェルに捧げるエッセイ集』(Pursuits of Reason: Essays in Honor of Stanley Cavell英語)、テッド・コーエン、ポール・ガイアー共編、1993年、テキサス工科大学出版局

- 『言葉と生』(Words and Life英語)、ジェームズ・F・コナント編、1994年、ハーバード大学出版局

- 『プラグマティズム:開かれた問い』(Pragmatism: An Open Question英語)、1995年、ブラックウェル出版社

- 『三つ撚りの綱:心、身体、世界』(The Threefold Cord: Mind, Body, and World英語)、1999年、コロンビア大学出版局

- 『啓蒙とプラグマティズム』(Enlightenment and Pragmatism英語)、2001年、コンクレイケ・ヴァン・ゴルクム

- 『事実/価値二分法の崩壊とその他のエッセイ』(The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays英語)、2002年、ハーバード大学出版局

- 『存在論抜きの倫理』(Ethics Without Ontology英語)、2002年、ハーバード大学出版局

- 『生きる指針としてのユダヤ哲学:フランツ・ローゼンツヴァイク、マルティン・ブーバー、エマニュエル・レヴィナス、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン』(Jewish Philosophy as a Guide to Life: Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein英語)、2008年、インディアナ大学出版局

- 『科学の時代における哲学』(Philosophy in an Age of Science英語)、マリオ・デ・カーロ、デイヴィッド・マッカーサー編、2012年、ハーバード大学出版局

- 『自然主義、実在論、規範性』(Naturalism, Realism, and Normativity英語)、マリオ・デ・カーロ編、2016年、ハーバード大学出版局

- 『生き方としてのプラグマティズム:ウィリアム・ジェームズとジョン・デューイの永続する遺産』(Pragmatism as a Way of Life: The Lasting Legacy of William James and John Dewey英語)、ルース・アンナ・パトナム共著、デイヴィッド・マッカーサー編、2017年、ハーバード大学出版局

6.2. 編集した著書

- 『数学の哲学:精選論文集』(Philosophy of Mathematics: Selected Readings英語)、ポール・ベナセラフ共編、1964年、プレンティス・ホール

- 『方法論、認識論、科学哲学:ヴォルフガング・シュテグミュラーに捧げるエッセイ集』(Methodology, Epistemology, and Philosophy of Science: Essays in Honour of Wolfgang Stegmüller英語)、ヴィルヘルム・K・エスラー、カール・G・ヘンペル共編、1983年、D・ライデル出版

- 『認識論、方法論、科学哲学:カール・G・ヘンペルに捧げるエッセイ集』(Epistemology, Methodology, and Philosophy of Science: Essays in Honour of Carl G. Hempel英語)、ヴィルヘルム・K・エスラー、ヴォルフガング・シュテグミュラー共編、1985年、D・ライデル出版

7. 外部リンク

- [https://putnamphil.blogspot.com/ ヒラリー・パトナムのブログ「Sardonic comment」]

- [https://philpapers.org/s/Hilary%20Putnam PhilPapersのヒラリー・パトナムに関するページ]

- [https://www.imdb.com/name/nm2687666/ IMDbのヒラリー・パトナムのページ]

- [https://inphoproject.org/thinker/3762 InPhOのヒラリー・パトナムに関するページ]

- [https://www.lrb.co.uk/contributors/hilary-putnam ロンドン・レビュー・オブ・ブックスの寄稿者ページ]

- [https://www.hcs.harvard.edu/~hrp/issues/1992/Putnam.pdf ジョシュ・ハーランによるインタビュー「ヒラリー・パトナム:心、意味、現実について」(ハーバード・レビュー・オブ・フィロソフィー、1992年春)]

- [https://www.hcs.harvard.edu/~hrp/issues/2000/Putnam.pdf ヒラリー・パトナムの最終講義「誠実な思考のために」(ハーバード・レビュー・オブ・フィロソフィー、2000年春)]

- [https://www.youtube.com/watch?v=GlrEbffVVjM パトナム=ローティ論争とプラグマティズム復興への影響に関する短編映画]

- [http://philosophy.fas.harvard.edu/files/phildept/files/hilary_putnam_bibliography_oct2014.doc ハーバード大学のヒラリー・パトナム著作目録(2014年10月)]

- [http://www.math.uwaterloo.ca/~kerrlaws/Santayana/Bulletin/s1_96.htm ヒラリー・パトナムとルース・アンナ・パトナム「詩と哲学の論争」(サンタヤナ協会、1995年12月28日)]

- [http://www.uctv.tv/search-details.asp?showID=6840 パトナム「経験の深淵と浅薄」(UCSB、2003年9月1日)]

- [http://www.ucd.ie/news/mar07/030507_Putnam_Award.htm パトナム「事実/価値二分法とその批判者たち」および「外在主義に関する円卓会議」(ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン、2007年3月)]

- [http://internalism.blip.tv/file/420305/ ヒラリー・パトナム「外在主義:その動機と批判者たち」(ハーバード大学、2007年10月4日)]

- [http://hardproblem.ru/events/interviewhilary-putnam/ モスクワ意識研究センターによるヒラリー・パトナムへのビデオインタビュー(2010年4月21日)]

- [http://www.springerlink.com/content/w476u76126j58330/fulltext.pdf 「生得性仮説」と「言語学における説明モデル」(1967年)]

- [http://plato.stanford.edu/archives/fall2004/entries/mathphil-indis/ スタンフォード哲学百科事典「数学の哲学における不可欠性議論」]

- [http://www.cavehill.uwi.edu/bnccde/ph29a/putnam.html 「水槽の中の脳」(『理性、真理、歴史』より)]

- [http://putnam.altervista.org/ ヒラリー・パトナムに関する包括的なディレクトリ]