1. 生涯

ゴヤの生涯は、スペインの激動の時代と重なり、彼の芸術的発展に大きな影響を与えた。

1.1. 幼少期と教育

フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテスは、1746年3月30日にスペインのアラゴン州フエンデトードスで、鍍金師のホセ・ベニート・デ・ゴヤ・イ・フランケとグラシア・デ・ルシエンテス・イ・サルバドールの次男として生まれた。一家はその年、サラゴサからフエンデトードスに移住したが、その理由はホセの仕事のためだったと考えられている。ゴヤ家は中流階級の下層に属し、父親はバスク人の公証人の息子で、主に宗教的・装飾的な工芸品に特化した鍍金師として生計を立てていた。彼はサラゴサのピラール聖母教会の再建時に鍍金や装飾の大部分を監督した。フランシスコは6人兄弟の4番目で、姉のリタ(1737年生まれ)、兄のトマス(1739年生まれ、父の職業を継いだ)、姉のハシンタ(1743年生まれ)に続き、マリアーノ(1750年生まれ)とカミロ(1753年生まれ)の2人の弟がいた。

母親の家系は貴族の血筋を主張しており、一家が住んでいた質素なレンガ造りのコテージには、彼らの家紋が飾られていた。1749年頃、ホセとグラシアはサラゴサに家を購入し、市内に戻って住むことができた。記録は残っていないものの、ゴヤは無料の教育を提供していたエスクエラス・ピアス・デ・サン・アントンに通っていたと考えられている。彼の教育は十分であったが、啓蒙的ではなかったようで、読み書きと計算、そして古典に関するある程度の知識を持っていた。批評家のロバート・ヒューズによれば、ゴヤは「哲学や神学的な事柄には大工以上の関心を示さなかったようで、絵画に関する彼の見解は非常に現実的だった。ゴヤは理論家ではなかった」という。学校では、生涯にわたる親友となるマルティン・サパテールと出会い、1775年からサパテールの死没する1803年までにゴヤが彼に宛てた131通の手紙は、マドリードの宮廷におけるゴヤの初期の生活に関する貴重な洞察を与えている。

14歳になると、ゴヤは画家ホセ・ルサン・イ・マルティネスのもとで4年間絵画を学び、版画の模写を行った後、「自分の発想から描く」ことを決意した。

1.2. イタリアへの旅と初期キャリア

ゴヤはその後、当時のスペイン王室に人気があった画家アントン・ラファエル・メングスに学ぶためマドリードへ移った。しかし、彼は師と衝突し、試験も不合格であった。ゴヤはサン・フェルナンド王立美術アカデミーに1763年と1766年の2回入会申請を行ったが、いずれも拒否された。

当時、ローマはヨーロッパの文化の中心地であり、古代古典のあらゆる原型を擁していた一方、スペインには統一された芸術的方向性が欠けていた。奨学金を得られなかったゴヤは、少なくともアルブレヒト・デューラー以来のヨーロッパの芸術家たちの伝統に従い、自費でローマへ渡った。当時の彼は無名であったため、記録は乏しく不確実である。初期の伝記作家たちは、彼が闘牛士の一団とローマへ旅し、そこで大道芸人として働いたり、ロシアの外交官のために働いたり、あるいは修道院から誘拐を企てた美しい若い修道女と恋に落ちたりしたと記している。ゴヤは滞在中に2点の現存する神話画、『ウェスタへの犠牲』と『パンへの犠牲』(いずれも1771年作)を完成させた可能性がある。

1771年、ゴヤはパルマ市が主催する絵画コンクールで2位に入賞した。その年、彼はサラゴサに戻り、ピラール聖母教会のクーポラ(『神の名の礼拝』を含む)や、アウラ・デイ修道院のフレスコ画連作、ソブラディエル宮殿のフレスコ画などを描いた。彼はアラゴン地方の芸術家フランシスコ・バイユー・イ・スビアスに師事し、彼の絵画は後に彼が有名になる繊細な色調の兆候を示し始めた。彼はフランシスコ・バイユーと親交を深め、1773年7月25日に彼の妹ホセファ・バイユー(ゴヤは彼女を「ペパ」と呼んだ)と結婚した。彼らの最初の子供、アントニオ・フアン・ラモン・カルロスは1774年8月29日に生まれた。彼らの7人の子供のうち、成人したのはハビエルという息子一人だけであった。

1.3. マドリードでの活動と宮廷画家

ホセファ・バイユーの兄であるフランシスコ・バイユー・イ・スビアスが1765年にサン・フェルナンド王立美術アカデミーの会員となり、1777年からは王立タペストリー工場のディレクターを務めたことが、ゴヤが王立タペストリー工場で一連のタペストリー下絵を制作する依頼を得る助けとなった。5年以上にわたり、彼は約42点のデザインを手がけ、その多くがスペイン王室の邸宅であるエル・エスコリアル修道院やエル・パルド王宮の石壁を装飾し、断熱するために使用された。タペストリーのデザインは当時、名声も高給も得られる仕事ではなかったが、彼の描いた下絵はほとんどがロココ様式で人気を博し、ゴヤはこれらを通じて広く知られるようになった。

タペストリーの下絵制作は彼の唯一の王室からの依頼ではなく、マルカントニオ・ライモンディやディエゴ・ベラスケスといったオールド・マスターたちの作品を模写した一連の版画制作も行った。ゴヤはベラスケスとは複雑な関係にあった。同時代の多くの人々がゴヤの模写や模倣の試みに愚かさを見出した一方で、彼は王室コレクションに収蔵されていたベラスケスの作品の幅広い範囲にアクセスすることができた。それにもかかわらず、エッチングは若き芸術家が習得すべき媒体であり、彼の想像力の真の深さと政治的信念の両方を明らかにする媒体となった。1779年頃に制作された『絞首刑の男』は、彼がそれまでに制作した中で最大の作品であり、後の『戦争の惨禍』シリーズを予感させるものであった。

ゴヤは病に苦しめられ、彼の状態は彼の地位上昇を妬むライバルたちによって利用された。例えば『結婚』のような大型の下絵は、2.4 m (8 ft)×3.0 m (10 ft)を超えるものもあり、彼の体力に負担をかけていた。しかし、ゴヤは機知に富み、この不運を逆手に取り、病気によってより個人的で非公式な作品を生み出す洞察力が得られたと主張した。しかし、彼はタペストリーの形式が、複雑な色彩の変化や質感、そして当時彼が絵画作品に適用していたインパストやグレーズの技法を捉えるには限界があると感じていた。タペストリーは、人間の類型、流行、一時的な流行に対するコメントとして機能していたようである。

この時期の他の作品には、マドリードのサン・フランシスコ・エル・グランデ聖堂の祭壇画があり、これが王立美術アカデミーの会員に任命されるきっかけとなった。

1783年、カルロス3世のお気に入りであったフロリダブランカ伯爵は、ゴヤに自身の肖像画を依頼した。ゴヤは国王の異母弟であるルイス・アントニオ・デ・ボルボーン・イ・ファルネシオ親王と親交を深め、2度の夏を親王とその家族の肖像画制作に費やした。1780年代には、彼のパトロンの輪はオスーナ公爵夫妻、国王、その他多くの王国の著名人を含むまでに広がり、彼らの肖像画を描いた。1786年、ゴヤはカルロス3世の宮廷画家として給与付きの地位を与えられた。

1789年、ゴヤはカルロス4世の宮廷画家に任命された。翌年には筆頭宮廷画家となり、年俸5.00 万 realesと馬車代として500 ducatsを受け取った。彼は国王夫妻、スペイン首相マヌエル・デ・ゴドイ、その他多くの貴族の肖像画を描いた。これらの肖像画は、お世辞を言わないことで知られている。特に『カルロス4世の家族』(1800-01年)は、王室に対する極めて辛辣な評価であり、風刺的であると解釈され、カルロス4世の統治の背後にある腐敗を明らかにしていると考えられている。彼の治世下では、妻のマリア・ルイサ・デ・パルマが実権を握っていたと考えられており、そのためゴヤは彼女を集合肖像画の中心に配置した。絵の左奥には、鑑賞者を見つめる画家自身が描かれており、家族の後ろに描かれた絵画はロトとその娘たちを描いており、これにより腐敗と堕落という根底にあるメッセージを再び強調している。

ゴヤは、オスーナ公爵夫妻、アルバ公爵夫妻、ポンテホス侯爵夫人など、スペイン貴族の最高位からの依頼も受けた。1801年には、オレンジ戦争での勝利を記念してゴドイの肖像画を描いた。ゴヤとゴドイは友人であったが、ゴヤの1801年の肖像画は通常、風刺と見なされている。しかし、ゴドイが失脚した後でさえ、彼はゴヤを温かい言葉で言及した。ゴドイは『カプリッチョス』の出版に尽力したと見なされており、『裸のマハ』を依頼したと広く信じられている。

2. 芸術的発展と主要な時代区分

病気、社会変動、個人的経験を通じてゴヤの芸術世界がどのように変化・発展したかを主要な時期ごとに分析する。

2.1. 病と新たな探求:中期作品

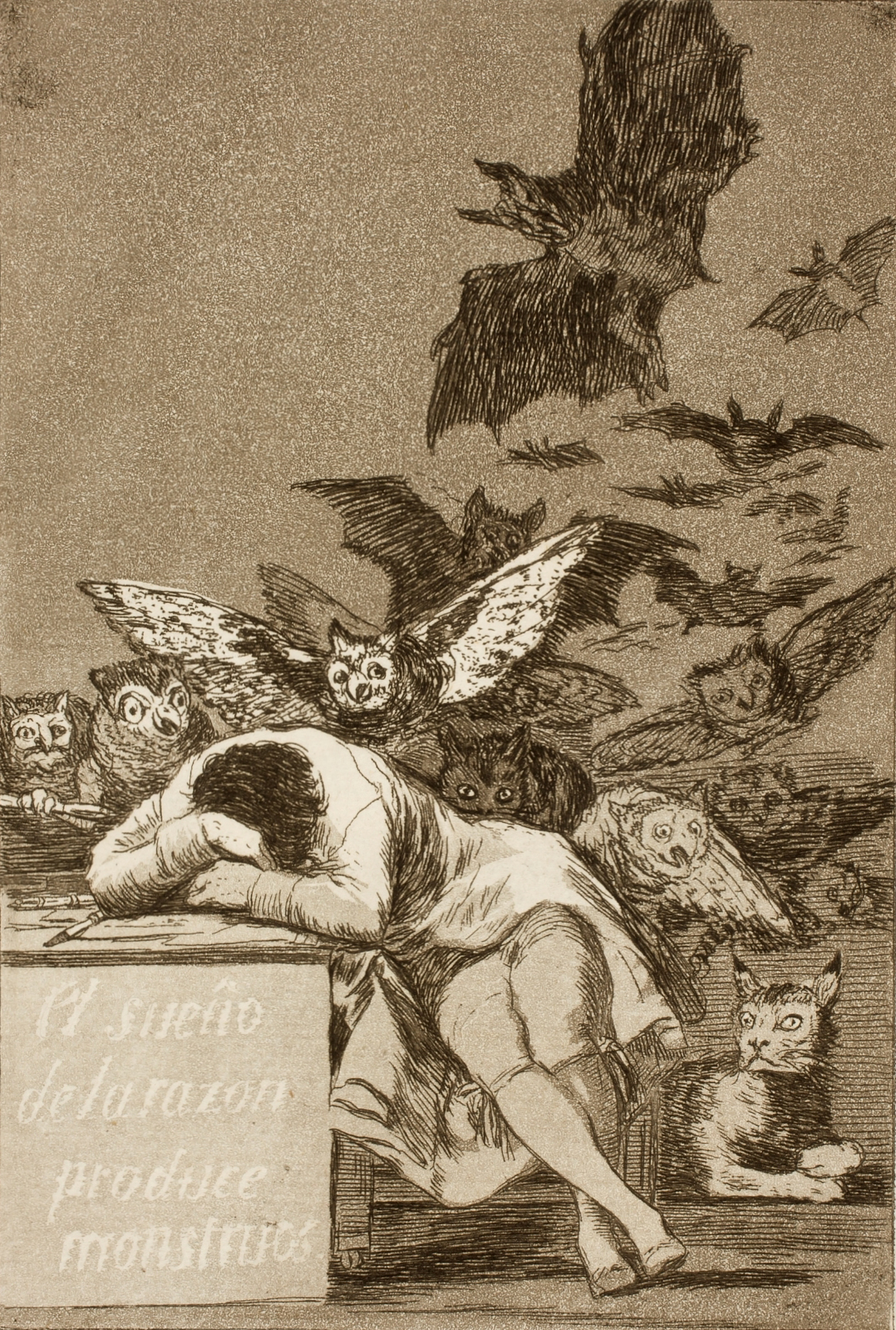

1792年末から1793年初頭にかけて、診断不明の病によりゴヤは聴覚を失った。彼は内向的になり、作品の方向性とトーンが変化した。彼はアクアチントによるエッチングのシリーズに着手し、1799年に『カプリッチョス』として発表した。これは肖像画や宗教画といったより公式な依頼と並行して制作された。1799年、ゴヤは「あらゆる文明社会に見られる無数の欠点や愚行、そして習慣、無知、あるいは自己利益によって常態化した一般的な偏見や欺瞞的な行為」を描写した80点の『カプリッチョス』版画を出版した。これらの版画における幻覚は、「理性の眠りは怪物を生む」というキャプションによって部分的に説明される。しかし、これらは単に陰鬱なだけでなく、『カプリッチョス』第52番「仕立て屋ができること!」のように、画家の鋭い風刺的な機知を示している。

1798年、彼はマドリードのサン・アントニオ・デ・ラ・フロリダ礼拝堂のペンデンティブとクーポラのために光り輝く明るい場面を描いた。パドヴァの聖アントニオの奇跡を描いた彼の作品は、慣例的な天使の描写を排し、奇跡をあたかも一般の人々によって演じられる演劇的な出来事であるかのように扱っている。

『裸のマハ』(1790-1800年)は、「西洋美術における最初の完全に世俗的な等身大の女性裸体画」であり、寓意的または神話的な意味合いを持たないと評されている。マハたちの身元は不明である。最も一般的に挙げられるモデルは、ゴヤが恋愛関係にあったとされるアルバ公爵夫人と、マヌエル・デ・ゴドイの愛人であったペピータ・トゥドーである。どちらの説も検証されておらず、これらの絵画が理想化された複合像である可能性も同様に高い。『マハ』連作はゴヤの存命中には公開されることはなく、ゴドイが所有していた。1808年、ゴドイが失脚し追放された後、彼の財産はすべてフェルナンド7世によって没収され、1813年にはスペイン異端審問所が「わいせつ」であるとして両作品を押収したが、1836年にサン・フェルナンド美術アカデミーに返還された。

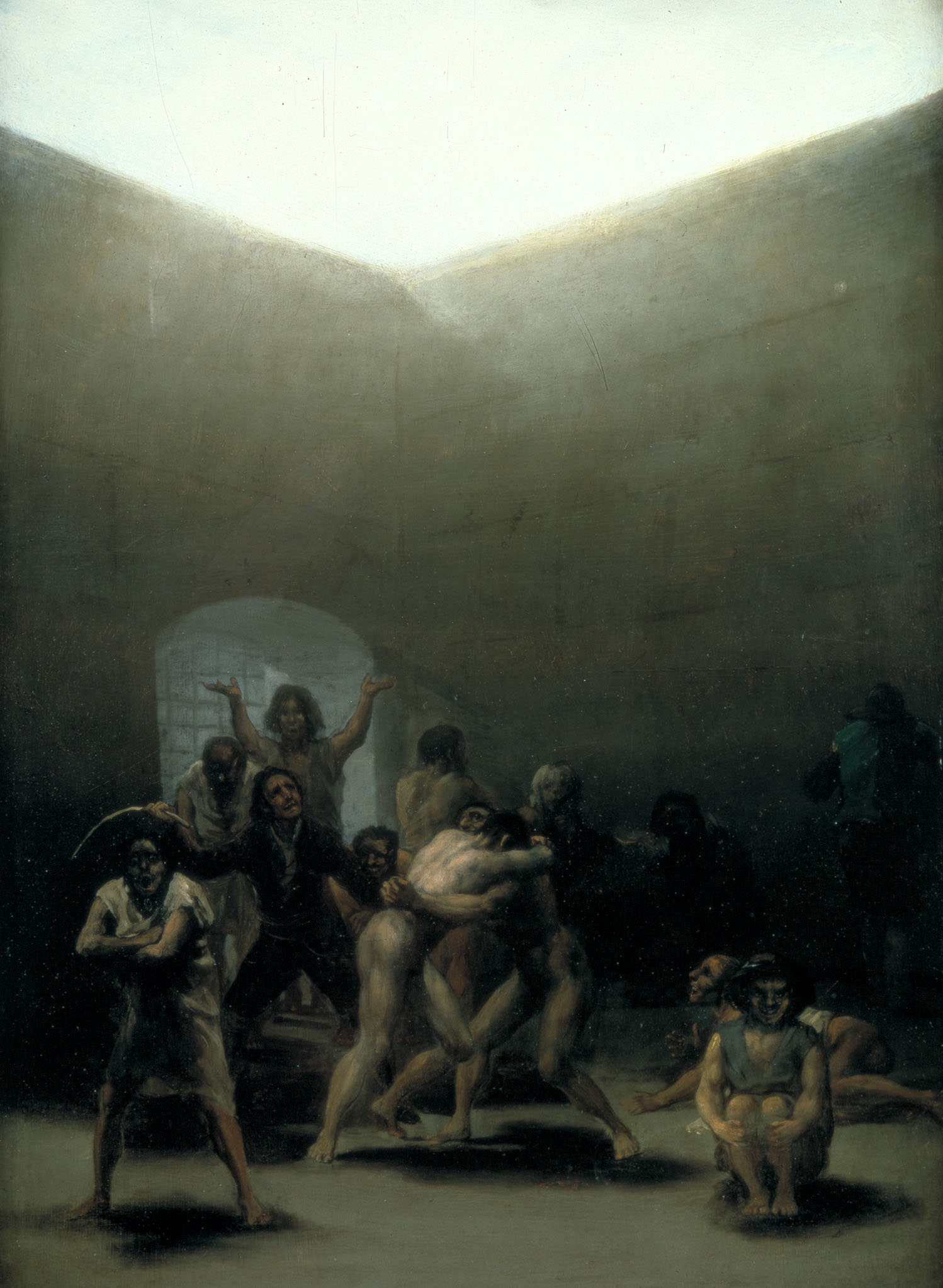

1793年から1794年にかけて療養中、ゴヤは錫板に描かれた11点の小さな絵画群を完成させた。これらは彼の芸術のトーンと主題において顕著な変化を示し、幻想的な悪夢の暗く劇的な領域から着想を得ていた。『狂人の庭』(1794年頃)は、孤独、恐怖、社会的疎外のビジョンである。囚人(犯罪者であろうと精神病患者であろうと)に対する残虐行為の非難は、ゴヤが後の作品で探求した主題であり、人間の尊厳の喪失に焦点を当てている。これはゴヤが1790年代半ばに制作した最初のキャビネット絵画の一つであり、そこでは彼の初期の理想美の探求が、その後のキャリアを占めることになる自然主義と幻想の関係の探求へと道を譲った。彼は神経衰弱に陥り、長期にわたる身体的な病気(ポリオ、梅毒、鉛中毒など諸説ある)を患っていた。彼はこのシリーズが「私の苦しみを熟考することによって苦しめられている私の想像力を占めるため」に制作されたと書き、自身の自己不信、不安、そして精神を失いつつあるという恐怖を反映していると認めた。彼はこのシリーズが「通常、依頼された作品には場所を見つけない」絵画で構成されていると述べた。

ゴヤの身体的・精神的衰弱は、フランスがスペインに宣戦布告してから数週間後に起こったようである。当時の報告によれば、「彼の頭の中の騒音と耳の聞こえは改善していないが、視力ははるかに良くなり、バランス感覚も取り戻している」という。これらの症状は、長期にわたるウイルス性脳炎、あるいは高血圧に起因する一連の微小脳卒中が聴覚とバランスの中枢に影響を与えた可能性を示唆している。耳鳴り、平衡障害のエピソード、進行性の難聴はメニエール病の典型的な症状である。また、ゴヤは大量の鉛白(彼自身が粉砕していた)を絵画のキャンバス下地や主要な色として使用していたため、鉛中毒が蓄積していた可能性もある。

死後の診断では、スサック症候群や、脳外傷によるパラノイア性認知症の可能性も指摘されており、回復後の作品の著しい変化、特に「黒い絵」の制作にそれが現れている。美術史家たちは、ゴヤが個人的な悪魔を普遍的に語りかける恐ろしく幻想的なイメージとして表現し、鑑賞者がそのイメージの中に自身のカタルシスを見出すことを可能にした、彼の特異な能力を指摘している。

2.2. 戦争の影響:半島戦争時代

1807年、ナポレオン率いるフランス軍がスペインに侵攻し、1808年から1814年までの半島戦争へと発展した。ゴヤが「侵入者王」であるナポレオンの弟ジョゼフ1世の宮廷とどの程度関わっていたかは不明である。彼はフランスのパトロンや同調者のために作品を描いたが、戦闘中は中立を保った。1814年にスペイン国王フェルナンド7世が復位した後、ゴヤはフランスとのいかなる関与も否定した。妻ホセファが1812年に死没する頃には、彼は『1808年5月2日、マドリード』と『1808年5月3日、マドリード』を描き、後に『戦争の惨禍』(Los desastres de la guerraスペイン語)として知られる版画シリーズの準備を進めていた。フェルナンド7世は1814年にスペインに戻ったが、ゴヤとの関係は良好ではなかった。ゴヤは様々な省庁のために国王の肖像画を完成させたが、国王自身のためではなかった。

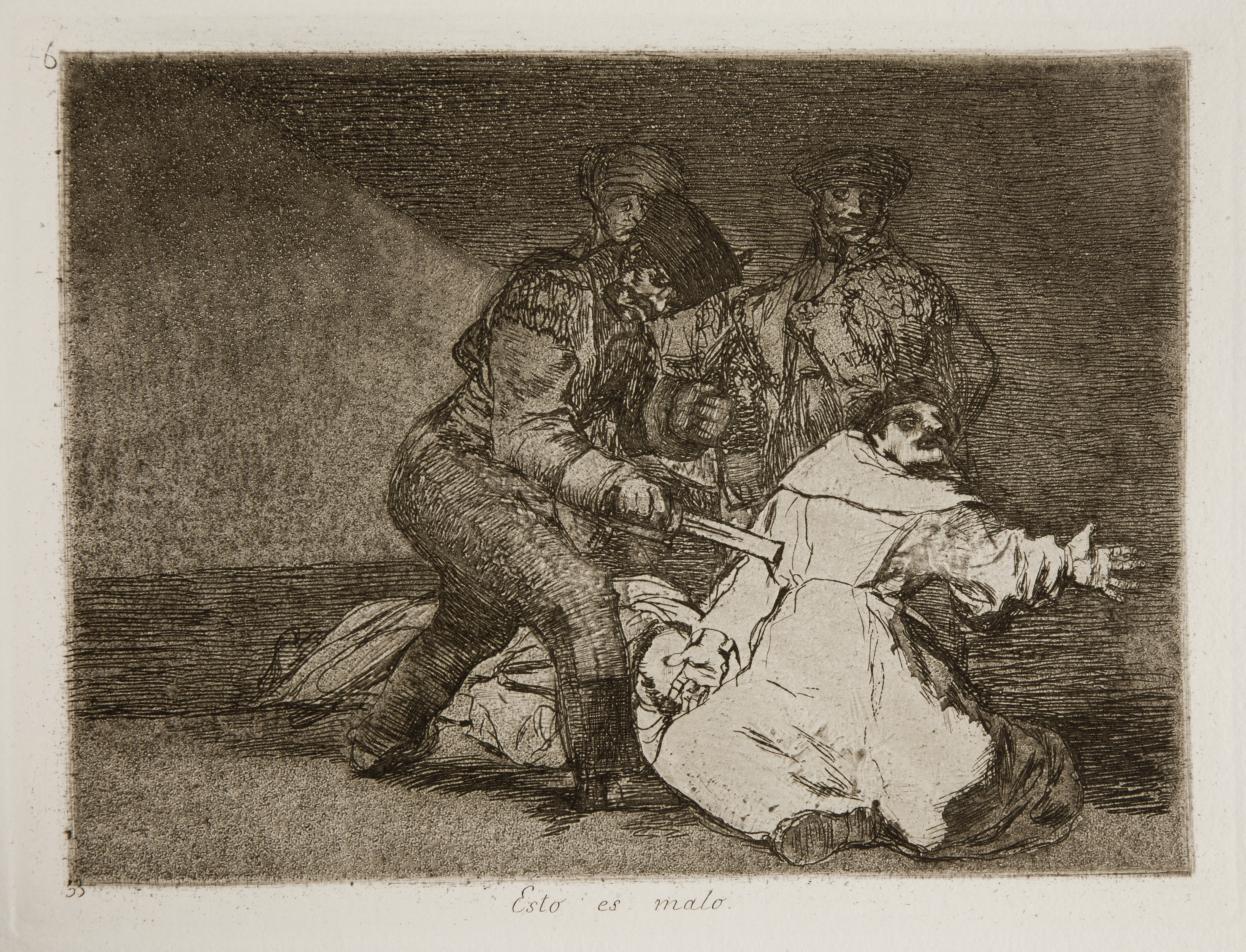

ゴヤが『戦争の惨禍』を制作する際にその意図を公表することはなかったが、美術史家たちはこれらを1808年のドス・デ・マヨ蜂起、その後の半島戦争、そして1814年のブルボン朝復古後の自由主義弾圧に対する視覚的な抗議と見なしている。これらの場面は、戦場の恐怖を描写する上で特異なほど不穏で、時には不気味であり、死と破壊に直面した憤慨した良心を表現している。これらはゴヤの死後35年が経過した1863年まで出版されなかった。これは、フランスと復古ブルボン朝の両方を批判する一連の芸術作品を配布することが、政治的に安全と見なされたのがその時であった可能性が高い。

このシリーズの最初の47枚は、戦争中の出来事に焦点を当て、個々の兵士や民間人に与えた紛争の影響を示している。中間のシリーズ(48枚目から64枚目)は、マドリードがフランスから解放される前の1811年から1812年にかけてマドリードを襲った飢饉の影響を記録している。最後の17枚は、復古ブルボン朝が(カトリック教会の階層に奨励されて)1812年スペイン憲法を拒否し、国家と宗教の両方の改革に反対した際に、自由主義者たちが味わった激しい失望を反映している。最初の出版以来、ゴヤの残虐行為、飢餓、堕落、屈辱の描写は、「怒りの驚異的な開花」と評されている。

1814年から1819年までの彼の作品は、ほとんどが依頼された肖像画であったが、セビリア大聖堂のサンタ・フスタとサンタ・ルフィーナの祭壇画や、闘牛の場面を描いた版画シリーズ『ラ・タウロマキア』、そしておそらくエッチング作品『ロス・ディスパラテス』も含まれる。

2.3. 後期の孤独:キンタ・デル・ソルドと黒い絵

ゴヤの晩年の記録は比較的乏しく、彼は政治情勢を意識してこの時期の作品の多くを公開せず、個人的に制作していた。彼は老いと狂気の恐怖に苦しめられていた。ゴヤは成功し、王室に重用された芸術家であったが、晩年には公の生活から身を引いた。1810年代後半からは、マドリード郊外の農家を改築したアトリエでほぼ隠遁生活を送った。この家は、偶然にも耳の聞こえない別の男が所有していた最も近い農家と同じく、「キンタ・デル・ソルド」(耳の聞こえない男の家)として知られるようになった。

美術史家たちは、ゴヤが1814年のブルボン朝復古後の社会的・政治的動向から疎外感を感じ、これらの展開を社会統制のための反動的な手段と見ていたと推測している。彼の未発表の芸術作品では、彼が中世主義への戦術的な後退と見なしたものに対して憤慨していたようである。彼は政治的・宗教的改革を望んでいたと考えられているが、多くの自由主義者と同様に、復古ブルボン朝とカトリック教会の階層が1812年スペイン憲法を拒否したことに幻滅した。

75歳になり、孤独で精神的・肉体的に絶望していた彼は、14点の『黒い絵』を完成させた。これらはすべて、彼の家の漆喰壁に直接油彩で描かれた。ゴヤはこれらの絵画を展示するつもりはなく、それらについて書き残すことも、おそらく話すこともなかった。彼の死後50年が経過した1874年頃、所有者であるフレデリック・エミール・デルランジェ男爵によって壁から剥がされ、キャンバスに移し替えられた。多くの作品は修復中に大幅に改変され、アーサー・ルボウの言葉を借りれば「せいぜいゴヤが描いたものの粗雑な複製」に過ぎない。壁画に作用した時間の経過と、崩れやすい漆喰をキャンバスに固定する繊細な作業によって生じた避けられない損傷が相まって、ほとんどの壁画は広範囲にわたる損傷と絵具の損失を被った。現在、それらはマドリードのプラド美術館に常設展示されている。

3. 私生活

ゴヤは1773年にホセファ・バイユーと結婚し、8人の子供をもうけたが、成人したのは息子のハビエル一人だけであった。ホセファの死後、ゴヤのメイドであり、彼より35歳年下で遠縁にあたるレオカディア・ワイス(旧姓ソリーリャ、1790-1856年)が、ゴヤとともに暮らし、彼の世話をした。彼女は娘のロサリオとともに、1824年までゴヤのキンタ・デル・ソルドの別荘で彼と暮らした。レオカディアはゴヤの最初の妻ホセファ・バイユーと容貌が似ていたため、彼の有名な肖像画の一つは『ホセファ・バイユー(またはレオカディア・ワイス)』という慎重なタイトルが付けられている。

彼女の激しい気性以外についてはあまり知られていない。彼女はゴヤの息子ハビエルが結婚した裕福なゴイコエチェア家と関係があった可能性が高い。レオカディアは宝石商のイシドール・ワイスと不幸な結婚生活を送っていたが、1811年に彼から「不法行為」で告発されて以来、別居していた。彼女はその前に2人の子供をもうけ、1814年に26歳で3人目の子供ロサリオを出産した。イシドールはロサリオの父親ではなく、この子供がゴヤの子供であったと推測されることが多いが、確固たる証拠はほとんどない。ゴヤとワイスが恋愛関係にあったという憶測も多いが、彼らの間の愛情は感傷的なものであった可能性が高い。

4. ボルドー亡命と死

ゴヤは最終的に、当時のスペインにおける自由主義者への弾圧を避けるため、1824年5月に78歳でスペインを離れ、フランスのボルドーに亡命し居を構えた。彼はレオカディア・ワイスを伴っていた。ボルドーで彼は『ラ・タウロマキア』シリーズやその他多くの作品を完成させた。同年6月から9月にかけてパリに滞在した。1826年5月から6月にかけてマドリードに一時帰国し、宮廷画家の辞職が認められた後、1828年4月16日、右半身が麻痺する脳卒中を患った後、82歳で亡命先のボルドーで波乱に満ちた生涯を閉じた。

レオカディアはゴヤの遺言で何も残されなかった。愛人はこのような状況で遺言から除外されることが多かったが、ゴヤが自身の死を考えたり遺言を改訂したりすることを避けたかった可能性もある。彼女はゴヤの友人たちに手紙を書き、自身が遺言から除外されたことを訴えたが、友人たちの多くはゴヤの友人でもあり、その頃には高齢であったり亡くなっていたりしたため、返信はなかった。ほとんど無一文となった彼女は、賃貸住宅に移り住み、後に『カプリッチョス』の複製を無料で譲渡した。

ゴヤの遺体は後にマドリードのサン・アントニオ・デ・ラ・フロリダ礼拝堂(通称:ゴヤのパンテオン)に改葬された。この聖堂の天井に描かれたフレスコ画『聖アントニオの奇跡』もゴヤの作品である。しかし、遺骸の頭蓋骨は失われていた。これは亡命先の墓地に埋葬されている間に盗掘に遭ったためだが、その犯人も目的も、その後の頭蓋骨の所在も一切不明のままである。スペイン領事は直ちにこの詳細をマドリードの上官に伝え、上官は「頭があろうとなかろうと、ゴヤを送れ」と電報を打ったという。

5. 芸術的特徴と主題

ゴヤの芸術における独創的な特徴と、作品を通して探求した主要な主題を分析する。

5.1. 版画と多様な技法

エッチングは若き芸術家が習得すべき媒体であり、彼の想像力の真の深さと政治的信念の両方を明らかにする媒体となった。彼はエッチングの一種であるアクアチント技法を駆使して制作した版画集『カプリッチョス』を発表した。この版画集は、マカブルな雰囲気を持つ作品群であり、風刺漫画の先駆けとも評価されている。ゴヤは、この作品集の主題について「あらゆる文明社会に見られる無数の欠点や愚行、そして習慣、無知、あるいは自己利益によって常態化した一般的な偏見や欺瞞的な行為」を表現したと述べている。彼は多様な技法を組み合わせ、白と黒の対比が持つ暗示的な力によって壮大な表現を創造した。

5.2. 社会批評と人間心理の描写

ゴヤの晩年のイーゼル画、壁画、版画、素描は、個人的、社会的、政治的なレベルでの暗い展望を反映しており、彼の社会的地位の上昇とは対照的である。『カプリッチョス』では、「理性の眠りは怪物を生む」という言葉に象徴されるように、人間の狂気、迷信、そして社会の欺瞞を鋭く風刺した。

『狂人の庭』は、孤独、恐怖、社会的疎外のビジョンであり、囚人(犯罪者であろうと精神病患者であろうと)に対する残虐行為を非難し、人間の尊厳の喪失に焦点を当てた。これは、彼の初期の理想美の探求が、自然主義と幻想の関係の探求へと移行したことを示している。

『戦争の惨禍』は、1808年のドス・デ・マヨ蜂起、その後の半島戦争、そして自由主義に対する動きへの視覚的な抗議と見なされている。これらの場面は、戦場の恐怖を描写する上で不穏で、時には不気味であり、死と破壊に直面した憤慨した良心を表現している。このシリーズでは、フランス軍の残虐行為だけでなく、スペイン人がフランスに協力した自国民に対して行った残虐行為も同様に記録されている。復古ブルボン朝が1812年スペイン憲法を拒否したことに対する自由主義者たちの激しい失望も描かれ、「怒りの驚異的な開花」と評された。

『黒い絵』では、政治的・社会的な発展に対する幻滅から、ほぼ孤立した生活を送る中で描かれた。彼は、中世主義への戦術的な後退と見なしたものに対して憤慨し、理性という名の下に隠された狂気を描写した。特に『我が子を食らうサトゥルヌス』は、その強烈な表現で知られている。また、『魔女のサバト』では、修道士の服装をした悪魔が魔女たちに説教をする姿を描き、聖職者への風刺を込めている。

6. 影響と遺産

ゴヤの芸術は後世に与えた影響と、彼の作品が持つ歴史的・文化的重要性について評価する。

6.1. 後代の芸術家や文化への影響

ゴヤはしばしば「最後のオールド・マスターにして最初の近代画家」と称される。彼の作品は、20世紀の画家たち、特にパブロ・ピカソやサルバドール・ダリに影響を与え、彼らはゴヤの『カプリッチョス』や『黒い絵』から着想を得た。アメリカのポストモダン画家であるマイケル・ザンスキーやブラッドリー・ルーベンスタインも、『理性の眠りは怪物を生む』や『黒い絵』からインスピレーションを得ている。ザンスキーの「巨人たちと小人シリーズ」(1990-2002年)と題された大規模な絵画や木彫作品には、ゴヤのイメージが用いられている。

ゴヤの影響は視覚芸術の枠を超えて、他の文化芸術分野にも及んでいる。

- スペインの作曲家エンリケ・グラナドスは、1911年にゴヤの絵画に基づいてピアノ組曲『ゴイェスカス』を作曲し、後に同名のオペラも手がけた。

- スペインの作家フェルナンド・アラバルの小説『イワシの埋葬』は、ゴヤの同名の絵画に触発されたものである。

- ロシアの詩人アンドレイ・ヴォズネセンスキーの詩『私はゴヤ』は、ゴヤの反戦絵画からインスピレーションを得ている。

- ビデオゲーム『インパスト』は、ゴヤの作品に基づいて制作された。

また、ゴヤの生涯や作品は多くの映画やテレビドラマの題材となっている。

- 『裸のマヤ』(1958年、イタリア・フランス・アメリカ合作の歴史映画)

- 『情熱の生涯 ゴヤ』(1971年、ソ連・東ドイツ合作の伝記映画)

- 『ゴヤ』(1999年、スペイン・イタリア合作の伝記映画)

- 『裸のマハ』(1999年、スペイン・フランス合作の歴史サスペンス映画)

- 『宮廷画家ゴヤは見た』(2006年、スペイン・アメリカ合作の映画)

- 『ゴヤ・マーダー』(2019年、スペインの刑事ミステリー映画)

- 『ゴヤの名画と優しい泥棒』(2020年、イギリス映画。実際の『ウェリントン公爵の肖像』盗難事件に基づく)

- テレビシリーズ『時間の省庁』のエピソード「啓蒙の時代」(ゴヤが『裸のマハ』を再描画しなければならないという設定)

7. 作品の帰属に関する議論

2009年1月、プラド美術館は、これまでゴヤの代表作とされてきた『巨人』がゴヤの作品ではないと結論する報告書を公表した。この作品は1931年に同美術館に寄贈され、当時はゴヤに関する研究が未発達であったため、疑いなく真筆とされていた。しかし、ゴヤの作品にしては、逃げ惑う群衆や動物の筆致が粗い点などが指摘され、プラド美術館が様式や伝来などを総合的に検討した結果、ゴヤ本人ではなくその追随者の作品であると結論付けた。決定打の一つは、画面左下に「AJ」というサインが発見されたことで、同じイニシャルを持つ弟子アセンシオ・フリアが作者と見られている。ただし、フリアは自身の作品にイニシャルではなく「Julia」と署名しているため、これはフリアの作品ではないという反論も存在する。

8. 主要作品の所蔵先

ゴヤの作品の多くは、世界中の主要な美術館や博物館に所蔵されている。

- プラド美術館(マドリード): ゴヤの作品の最も大規模なコレクションを所蔵しており、『カルロス4世の家族』、『裸のマハ』、『着衣のマハ』、『1808年5月2日、マドリード』、『1808年5月3日、マドリード』、『我が子を食らうサトゥルヌス』を含む『黒い絵』連作など、彼の最も有名な作品の多くが展示されている。

- サン・フェルナンド王立美術アカデミー(マドリード)

- ゴヤの生家(フエンデトードス)

- ゴヤ版画美術館(フエンデトードス)

- ゴヤ美術館(サラゴサ)

- カストル美術館(カストル)

- 東京富士美術館(日本): 油彩画『ブルボン=ブラガンサ家の王子、ドン・セバスティアン・マリー・ガブリエル』を所蔵。

- 三重県立美術館(日本): 油彩画『アルベルト・フォラステールの肖像』を所蔵。

- 国立西洋美術館(日本): 版画を所蔵。

- 町田市立国際版画美術館(日本): 版画を所蔵。

- 神奈川県立近代美術館(日本): 版画を所蔵。

- 姫路市立美術館(日本): 版画を所蔵。

- 長崎県美術館(日本): 版画を所蔵。

- 大塚国際美術館(日本): 『黒い絵』が描かれた「聾者の家」のサロンや食堂を当時の配置で再現している。