1. 概要

ブータン王国は、南アジアのヒマラヤ山脈東部に位置する内陸国であり、立憲君主制を敷く。北は中国、南、東、西はインドと国境を接し、首都はティンプーである。国土の大部分が急峻な山岳地帯で構成され、豊かな生物多様性と、チベット仏教を基盤とする独自の文化を育んできた。「国民総幸福量(GNH)」という独自の開発哲学を掲げ、経済成長のみならず、国民の精神的幸福、文化遺産の保護、環境保全、そして良い統治を重視する国家運営を行っている。長年の絶対君主制から2008年に立憲君主制へと移行し、民主化の道を歩み始めた。しかしながら、南部ネパール系住民(ロツァンパ)を巡る人権問題および難民問題、気候変動に起因する氷河融解の脅威、2023年の後発開発途上国(LDC)からの卒業に伴う経済的自立への課題など、現代的な諸問題にも直面している。本稿では、ブータンの地理、歴史、政治、経済、社会、文化について詳述するとともに、特に民主主義の発展、人権状況、少数派や脆弱な立場にある人々の現状、そしてこれらの要素が社会全体に与える影響について、中道左派的・社会自由主義的な視点から分析を加える。

2. 国名

ブータンの国名の由来については諸説ある。一つはサンスクリット語で「チベットの果て」または「高地」を意味する「भोट-अन्तボータ・アンタサンスクリット」または「भू-उत्थानブー・ウッタンサンスクリット」から来ているという説で、これはインド側から見てブータンがチベット高原の南端または標高の高い場所に位置することに由来するとされる。チベット語では古くから「ལྷོ་མོནロモンチベット語」(南の暗い土地)、「ལྷོ་ཙན་དན་ལྗོངསロ・ツェンデンジョンチベット語」(南の白檀の地)、「ལྷོ་མན་ཁ་བཞིロメン・カシチベット語」(南の四つの入口の地)、「ལྷོ་མན་ལྗོངསロ・メンジョンチベット語」(南の薬草の地)など様々な名称で呼ばれてきた。

しかし、ブータン国民自身は自国を「འབྲུག་ཡུལ་ドゥク・ユルゾンカ語」(雷龍の国)と呼ぶ。これは、12世紀にチベットから伝わったチベット仏教カギュ派の支派であるドゥク派が国教として深く根付いていることに由来し、「ドゥクパ」(ドゥク派の人々)の国という意味合いを持つ。この「ドゥク」は雷鳴を龍の鳴き声に例えたもので、国旗にも龍が描かれている。国の指導者である国王は「འབྲུག་རྒྱལ་པོドゥク・ギャルポゾンカ語」(雷龍王)と呼ばれる。17世紀以降、「ドゥク・ユル」が公式な国名として使用されており、「ブータン」という呼称は主に英語での公式文書や国際的な場面で用いられる。ヨーロッパでは16世紀末頃から「ボータン」「ブタン」「ブータン」といった名称が現れ始めたが、これらは当初、現在のブータンではなくチベット王国全体を指していたと考えられている。両者を明確に区別するようになったのは、1774年のスコットランド人探検家ジョージ・ボーグルの探検以降のことである。

3. 歴史

ブータンの歴史は、古代の初期定住から始まり、仏教の伝播、シャブドゥン・ンガワン・ナムゲルによる国家統一、ワンチュク王朝による近代化、そして現代の民主化へと至る複雑な過程を経てきた。各時代において、宗教的・政治的指導者の役割、周辺国との関係、そして民衆の生活や社会構造への影響が重要な要素となっている。

3.1. 古代及び中世

ブータンには紀元前2000年頃から人々が居住していた証拠として、石器や武器、象の骨、巨大な石造りの建造物の残骸などが発見されているが、当時の記録は現存しない。歴史家たちは、紀元前500年から紀元後600年の間に「ロモン」(ལྷོ་མོནロモンゾンカ語、南の暗黒の地を意味する)または「モニユル」(暗黒の地、ブータンやインドのアルナーチャル・プラデーシュ州に住むモンパ族を指す)と呼ばれる国家が存在した可能性を指摘している。「ロモン・ツェンデンジョン」(白檀の国)や「ロモン・カシ」(南の四つの入り口の国)といった名称も、古代ブータンやチベットの年代記に見られる。

仏教がブータンに初めて伝えられたのは7世紀半ばである。チベット国王ソンツェン・ガムポ(在位627年-649年)は仏教に帰依し、チベット帝国をシッキムとブータンにまで拡大した。彼は中央ブータンのブムタンにジャンパ・ラカン、パロ谷にキチュ・ラカンという2つの仏教寺院の建設を命じた。仏教は、746年にインドから亡命し、ブムタンのチャカル・グト宮殿に政権を樹立したシンドゥ・ラージャ王(クンジョム、センダ・ギャブ、チャカル・ギャルポとも呼ばれる)の治世下で本格的に広まった。特にパドマサンバヴァ(グル・リンポチェ)の来訪は、ブータンにおけるニンマ派仏教の確立に大きな影響を与えた。

ブータンの初期の歴史の多くは、1827年に古都プナカが大火に見舞われ、ほとんどの記録が焼失したため不明である。10世紀までには、ブータンの宗教史はその政治的発展に大きな影響を与えていた。様々な仏教の分派が出現し、それらは様々なモンゴルの武将たちによって後援された。ブータンは、文化的・宗教的に多くの類似点を共有する元朝の影響を受けた可能性がある。14世紀に元朝が衰退した後、これらの分派は政治的・宗教的景観における覇権を争い、最終的に16世紀までにドゥク派の優位へと繋がった。13世紀前半には、パジョ・ドゥゴム・シクポ(1184年-1251年)によってチベット仏教のカギュ派の一派であるドゥク・カギュ派が伝えられ、以後この地に定着していった。

3.2. 統一国家形成(シャブドゥン時代)

17世紀初頭まで、ブータンは小規模な交戦状態にある封建領土が寄せ集まった状態だったが、チベットでの宗教的迫害から逃れてきたチベットのラマであり軍事指導者でもあったガワン・ナムゲル(シャブドゥン・リンポチェ)によって統一された。チベットからの断続的な侵攻から国を守るため、ナムゲルは難攻不落のゾン(要塞)のネットワークを構築し、地方領主を中央集権的支配下に置くのに役立った法典「ツァ・イグ」を公布した。そのようなゾンの多くは現存し、宗教と県行政の活発な中心地となっている。

ドゥク派では、開祖ツァンパ・ギャレー(1161年-1211年)以来、ギャ氏の血統に属する者が総本山ラルン寺の座主職をはじめ教団の指導的地位を独占してきたが、16世紀末より化身ラマが同派内にも出現するようになった。第13代座主キンガ・ペンジョル(1428年-1475年)の転生者とされるジャムヤン・チェキタクパ(1478年-1523年)をはじめとする化身ラマの系譜(ギャルワン・ドゥクチェン)は、代を重ねるにつれ、同派内で大きな勢力を持つようになった。第16代座主ミパム・チェキ・ギャルポは1606年、自身の孫ガワン・ナムゲルを同派の有力な化身ラマ、ペマ・カルポ(1527年-1592年)の転生者と認定し、第17代の座主に据えようとした。これはギャルワン・ドゥクチェンをギャ氏の勢力に取り込もうという試みであった。ペマ・カルポ自身はチョンギェ地方に生まれ変わると遺言しており、同派はペマ・カルボの転生者としてギャ氏のガワン・ナムゲルを正統と見なす一派と、チョンギェの領主家出身のパクサム・ワンボ(1593年-1641年)を正統と見なす一派とに分裂した。両派は、当時の中央チベットの覇者デシー・ツァンパ政権に裁定をあおぎ、チョンギェ側に有利な裁定が下された。ガワン・ナムゲルは、総本山ラルン寺を離れ、1616年、ギャ氏に忠実な勢力が優勢なチベット南部のモン地方(現在のブータン)に移り、自身の政権を樹立した。ドゥクパ政権は、1634年のデシー・ツァンパ政権からの攻撃、1714年のダライ・ラマ政権からの攻撃を撃退し、チベット本土からは自立した国家としての基礎を固めた。この過程で、ドゥクパ教団は、ギャ氏(およびガワン・ナムゲル)を支持するロ・ドゥク(南ドゥク派)と、ギャルワン・ドゥクチェンを支持するチャン・ドゥク(北ドゥク派)に分裂した。

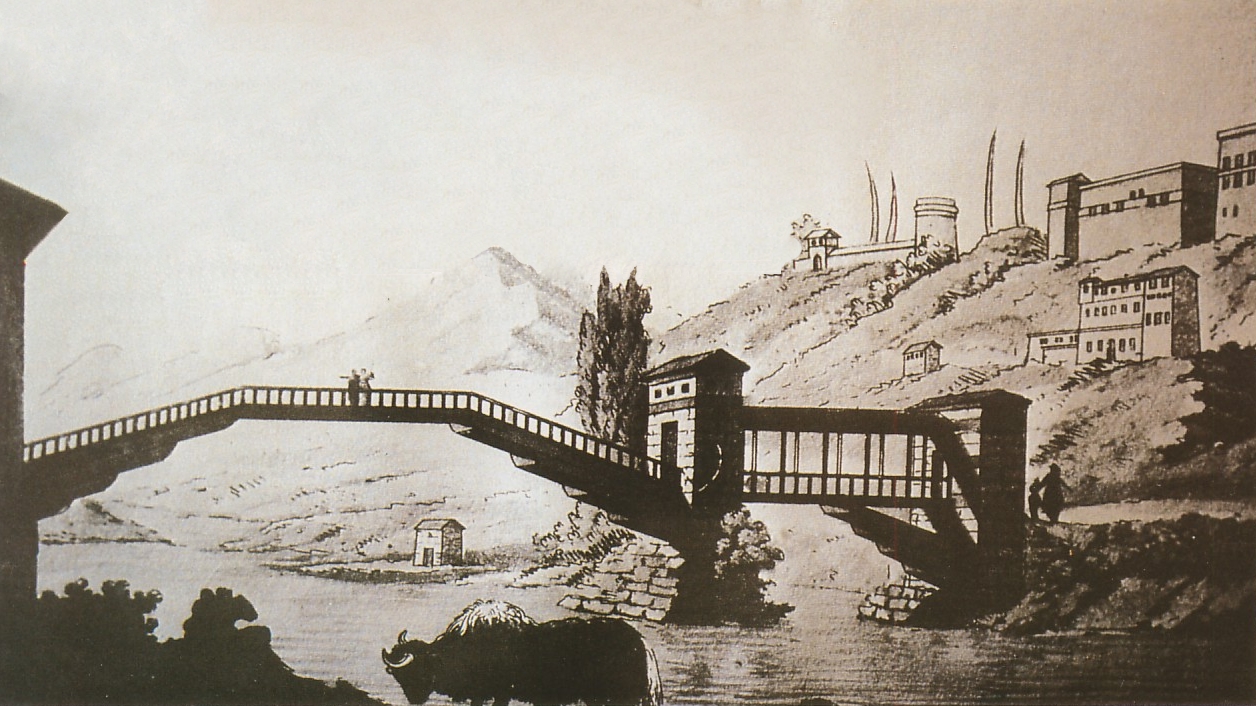

1627年、チベットへ向かう途中のポルトガル人イエズス会士エステヴァン・カセラとジョアン・カブラルが、ヨーロッパ人として初めてブータンを訪れた記録がある。彼らはシャブドゥン・ガワン・ナムゲルに面会し、火器、火薬、望遠鏡を献上し、対チベット戦争での協力を申し出たが、シャブドゥンはこれを断った。カセラは約8ヶ月の滞在の後、チャグリ僧院から自身の旅について長い手紙を書いた。これはシャブドゥンに関する現存する稀な報告である。

ガワン・ナムゲルが1651年に死去すると、その死は54年間秘匿された。一定期間の統合の後、ブータンは内紛に陥った。1711年、ブータンは南方のクーチ・ビハール王国のラージャと戦争状態に入った。それに続く混乱の中で、チベットは1714年にブータンを攻撃したが失敗に終わった。

3.3. 王国成立と近代化(ワンチュク王朝)

18世紀、ブータンは南方のクーチ・ビハール王国に侵攻し占領した。1772年、クーチ・ビハールのマハラジャはイギリス東インド会社に援助を求め、東インド会社はブータン人を追放し、さらに1774年にはブータン自体を攻撃した。和平条約が締結され、ブータンは1730年以前の国境線まで撤退することに合意した。しかし、平和は不安定で、イギリスとの国境紛争はその後100年間続くことになった。この紛争は最終的にドゥアール戦争(1864年-1865年)へと発展し、ベンガル・ドゥアール地方の支配権をめぐる対立となった。ブータンが戦争に敗北した後、イギリス領インドとブータンの間でシンチュラ条約が締結された。戦争賠償の一部として、ドゥアール地方は年間5万ルピーの借地料と引き換えにイギリスに割譲された。この条約により、イギリス領インドとブータン間の全ての敵対行為が終結した。

1870年代、パロとトンサの対立する谷間の権力闘争がブータン内戦へと発展し、最終的にトンサのペンロプ(知事)であったウゲン・ワンチュクが台頭した。中央ブータンを権力基盤とし、ウゲン・ワンチュクは1882年から1885年にかけての数度の内戦と反乱を経て政敵を破り、国を統一した。

1907年はブータンにとって画期的な年であった。ウゲン・ワンチュクは、主要な仏教僧侶、政府高官、有力家系の長からなる評議会(ロツォ)により、全会一致で世襲制の国王に選出された。これはゴンジム・ウゲン・ドルジによる強い請願によるものであった。ブータン駐在のイギリス政務官ジョン・クロード・ホワイトがその儀式の写真を撮影した。イギリス政府は新君主制を速やかに承認した。1910年、ブータンはプナカ条約を締結し、これによりイギリスはブータンの外交を指導する代わりに、ブータンの内政自治を保証した。これは従属同盟の一種であり、ブータンはインドの藩王国として扱われた。しかし、ブータンの歴史的な内向性を考えると、これには実質的な効果はほとんどなく、チベットとの伝統的な関係にも影響を与えなかったようである。1947年8月15日に新しいインド連邦がイギリスから独立すると、ブータンはインドの独立を承認した最初の国の一つとなった。1949年8月8日、1910年の条約(イギリスがブータンの外交権を掌握したもの)と同様の条約が、新たに独立したインドとの間で締結された。

1953年、ジグミ・ドルジ・ワンチュク国王は、より民主的な統治形態を推進するため、130議席からなる立法府である国民議会を設立した。1965年には王立諮問評議会を設置し、1968年には内閣を組織した。これらの初期の近代化政策は、ブータン社会に教育の普及やインフラ整備といった肯定的な変化をもたらした一方で、伝統的な社会構造や生活様式との間に摩擦を生じさせ、一部の保守層からの反発や、新たな社会階層の出現といった課題も引き起こした。

3.4. 民主化と現代

1971年、ブータンは3年間のオブザーバー資格を経て国際連合に加盟した。1972年7月、父ドルジ・ワンチュクの死後、ジグミ・シンゲ・ワンチュクが16歳で王位を継承した。

ブータンの第6次5カ年計画(1987年-1992年)には、「一国家、一民族」政策が含まれ、「ディグラム・ナムザ」と呼ばれる伝統的なドゥクパの服装とエチケットの規範が導入された。この規範の服装要素は、全ての市民に男性は「ゴ」(膝丈のローブ)、女性は「キラ」(足首丈のドレス)の着用を義務付けた。1960年代後半以来のブータン政府の政策の中心的な柱は、ゾンカ語使用の近代化であった。これは、1964年に、国内の正規の世俗教育を開始するために採用された言語であるヒンディー語の使用を放棄することから始まった。その結果、1990年3月の新学期初めに、南部ブータンのロツァンパ(ネパール系住民)が話すネパール語(ヒンディー語と類似点を持つ)の教育は中止され、すべてのネパール語教材はブータンの学校から廃止された。

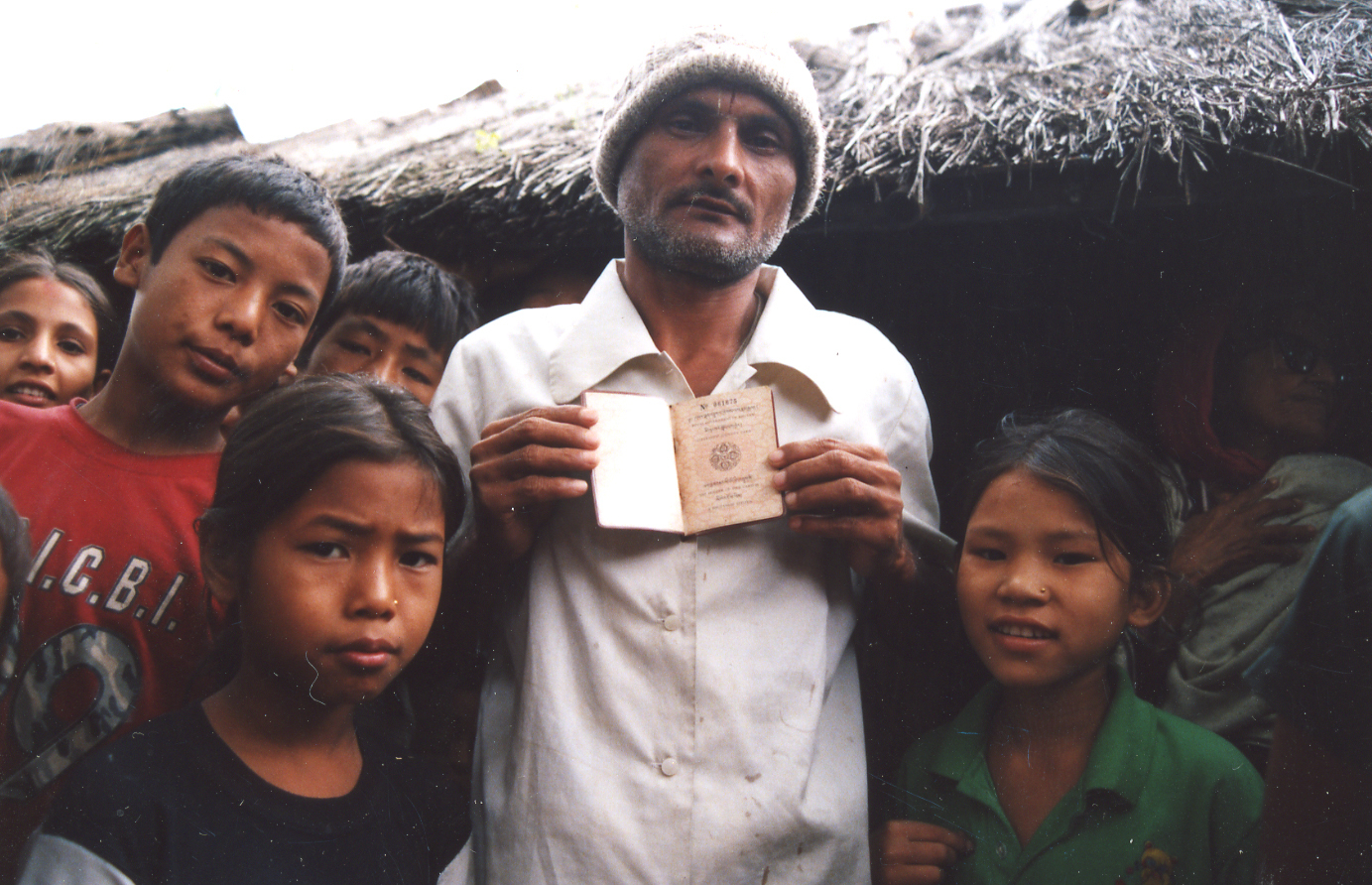

1988年、ブータンはインドとの国境が不確実な南部における不法移民(常に問題となっていた)を警戒するため、南部ブータンで国勢調査を実施した。各家族は、国勢調査員に1958年の納税領収書(それ以前でもそれ以降でもない)か、出生地から取得しなければならない出生証明書を提示し、実際にブータン市民であることを証明する必要があった。以前に発行された市民権カードは、もはや市民権の証明として認められなかった。これらの措置に警戒感を抱いた多くの人々が、市民的・文化的権利を求める抗議活動を開始し、1907年以来存在していた政治体制の完全な変革を要求した。抗議活動とそれに関連する暴力が南部ブータン全土に広がるにつれて、政府も抵抗を強めた。抗議活動に参加した人々は「反国家テロリスト」とレッテルを貼られた。デモの後、ブータン軍と警察は、国家と国民に対する暴力に関与した参加者と支援者を特定する作業を開始した。彼らは逮捕され、裁判なしに数ヶ月間拘留された。まもなくブータン政府は、国勢調査の結果、南部ブータンに10万人以上の「不法移民」が存在することを確認したと恣意的に報告したが、この数字はしばしば議論の的となっている。このように、国勢調査は、国家に対する蜂起に関与した反体制派を特定し、追放し、追放するための道具として利用された。軍隊やその他の治安部隊は、8万人から10万人のロツァンパを強制的に国外追放するために配備され、広範な暴力、拷問、レイプ、殺害を行ったとして非難された。追放されたロツァンパは、ネパール南部のキャンプで難民となった。2008年以降、カナダ、ノルウェー、イギリス、オーストラリア、アメリカ合衆国などの多くの西側諸国が、ロツァンパ難民の大多数の再定住を許可している。この一連の出来事は、ブータンの人権状況に対する国際的な批判を高め、民主化への移行を促す一因ともなった。

ブータンの政治体制は近年、絶対君主制から立憲君主制へと移行した。国王ジグミ・シンゲ・ワンチュクは、行政権の大部分を閣僚評議会に移譲し、国民議会の3分の2の多数による国王の弾劾を認めた。

1999年、政府はテレビとインターネットの禁止を解除し、ブータンはテレビを導入した最後の国の一つとなった。国王は演説で、テレビはブータンの近代化にとって極めて重要なステップであり、国の国民総幸福量への主要な貢献者であると述べたが、この新技術の「誤用」は伝統的なブータンの価値観を侵食する可能性があると警告した。

2005年初頭に新憲法が提示された。2005年12月、ワンチュク国王は2008年に息子に王位を譲ると発表した。2006年12月9日、彼は直ちに退位すると発表した。これに続いて、2007年12月と2008年3月に初の国政選挙(議会選挙)が行われた。

2008年11月6日、28歳のジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュクが国王に即位した。

2021年7月、COVID-19パンデミックの最中、ブータンは77万人のうち47万人にアストラゼネカ製ワクチンを2回接種するという役割において、世界をリードする国となった。

2023年12月13日、ブータンは正式に後発開発途上国(LDC)のリストから除外された。これはブータンが経済的・社会的に一定の発展を遂げたことを示すものであり、国際社会における地位向上を意味するが、同時にLDCとしての特恵的待遇を失うことによる新たな経済的課題にも直面することになる。民主化の進展は、国民の政治参加を促し、人権意識を高めたが、一方で政治的意見の対立や社会の多様化といった新たな課題も生み出している。

4. 地理

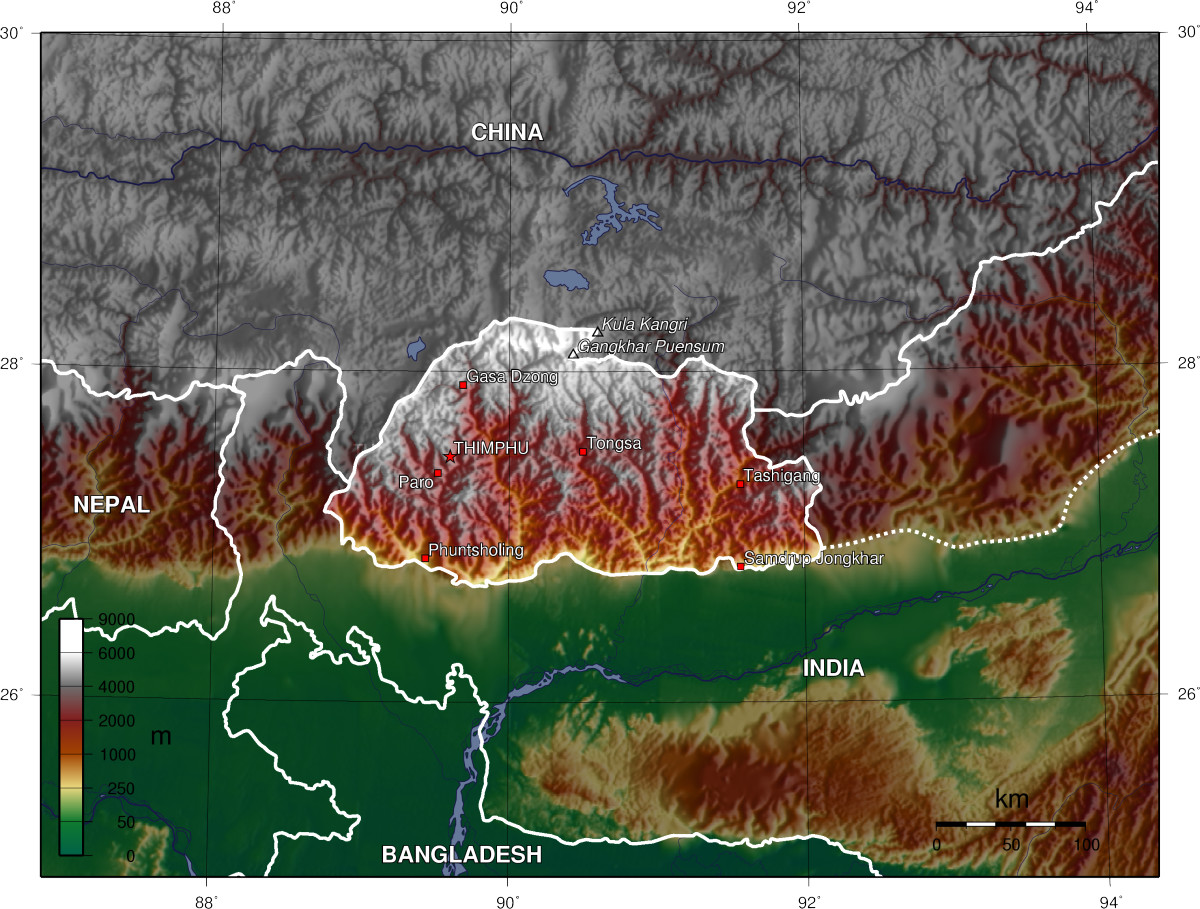

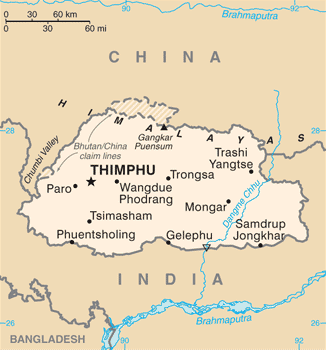

ブータンはヒマラヤ山脈東部の南斜面に位置し、北は中国のチベット自治区、西と南はインドのシッキム州、西ベンガル州、アッサム州、東はインドのアルナーチャル・プラデーシュ州と国境を接する内陸国である。国土は北緯26度から29度、東経88度から93度の間に広がる。国土の大部分は険しい高山と、深い谷を形成しながらインド平原へと流れ込む急流の河川網によって特徴づけられる。事実、ブータンの98.8%は山岳地帯であり、世界で最も山がちな国である。標高は南部の丘陵地帯の200 mから7000 mを超える北部まで変化に富んでいる。この地理的多様性は、同様に多様な気候条件と相まって、ブータンの顕著な生物多様性と生態系の幅広さに貢献している。

4.1. 地形と気候

ブータン北部は、東ヒマラヤ高山草原・低木林が弧状に広がり、最高地点では極寒の気候を持つ氷河に覆われた山頂へと続く。北部の山頂の多くは海抜7000 mを超え、最高地点は高さ7570 mのガンカー・プンスムであり、これは世界で最も高い未踏峰として知られている。最低地点はドラングメ・チュ川の谷にあり、標高は98 mで、川がインドとの国境を越える場所である。雪解け水によって潤されるこの地域の高山帯の谷は、まばらな遊牧民の羊飼いたちが世話をする家畜の牧草地となっている。

ブータン中央部のブラックマウンテン山脈は、モ・チュ川とドラングメ・チュ川という2つの主要な水系の分水嶺を形成している。ブラックマウンテン山脈の山頂は海抜1500 mから4925 mの範囲にあり、急流の河川は低山地帯に深い峡谷を刻んでいる。中央ブータン山地の森林は、高地では東ヒマラヤ亜高山帯針葉樹林、低地では東ヒマラヤ広葉樹林から構成される。中央地域の森林地帯は、ブータンの林産物の大部分を供給している。トルサ川、レイドク川、サンコシュ川、マナス川はブータンの主要な河川であり、この地域を流れている。人口の大部分は中央高地に居住している。

南部では、シワリク丘陵が密なヒマラヤ亜熱帯広葉樹林、沖積低地の河谷、そして海抜約1500 mまでの山々で覆われている。丘陵地帯は亜熱帯のドゥアール平野へと下っており、この平野は戦略的な山岳路(アッサム語、ベンガル語、マイティリ語、ボージュプリー語、マガヒー語で文字通り「扉」を意味するドワールまたはドゥアールとしても知られる)への同名の玄関口となっている。ドゥアールの大部分はインドにあるが、幅10 kmから15 kmの帯状地帯がブータンに延びている。ブータン・ドゥアールは北部と南部の2つの部分に分かれている。

ヒマラヤ丘陵に隣接する北部ドゥアールは、起伏に富んだ傾斜地と、乾燥した多孔質の土壌、そして密な植生と豊富な野生生物を特徴とする。南部ドゥアールは、適度に肥沃な土壌、丈の高いサバンナの草、密な混交林、そして淡水の泉を有する。雪解け水やモンスーンの雨によって潤される山岳河川は、インドのブラマプトラ川へと注ぐ。農業省が発表したデータによると、2005年10月時点で、ブータンの森林被覆率は64%であった。

ブータンの気候は標高によって異なり、南部は亜熱帯気候、高地は温帯気候、北部は一年中雪に覆われる極地性気候である。ブータンには、夏、モンスーン、秋、冬、春という5つの明確な季節がある。ブータン西部はモンスーンの雨量が多く、南部は暑く湿気の多い夏と涼しい冬、中央部と東部は西部よりも温和で乾燥しており、暖かい夏と涼しい冬が特徴である。

ブータンの多様な地形は、北部のガンカー・プンスムのようなヒマラヤ山脈の高峰から、中央部の森林地帯、南部の亜熱帯平原まで広がっています。この国の風景は、氷河に覆われた山頂から緑豊かな谷間まで、劇的な変化に富んでいます。

これらの多様な自然環境は、ブータンが「最後の秘境」とも呼ばれる理由の一つです。

4.2. 生物多様性と環境

ブータンは1992年6月11日にリオ生物多様性条約に署名し、1995年8月25日に条約締約国となった。その後、国家生物多様性戦略・行動計画を作成し、2度の改訂を経て、最新版は2010年2月4日に条約事務局に受理された。

ブータンの豊かな生物多様性は、国の重要な財産であると同時に、環境保全政策と地域住民の生活や経済活動との調和という課題も抱えている。気候変動の影響による氷河融解、人間と野生動物の共存問題、そしてプラスチック禁止政策のような先進的な取り組みは、ブータンが直面する現代的な環境問題の側面を示している。これらの環境政策が地域住民の生活や経済活動、特に伝統的な生業に与える影響については、継続的な考察と対策が求められる。

4.2.1. 動物

ブータンには、ゴールデンラングールのような希少種を含む豊かな霊長類の生態系が存在する。アッサムモンキーの変種も記録されており、一部の専門家はこれを新種 Macaca munzala とみなしている。

南部の熱帯低地と広葉樹林には、ベンガルトラ、ウンピョウ、アラゲウサギ、ナマケグマが生息している。温帯地域では、混交針葉樹林、広葉樹林、松林にハヌマンラングール、トラ、ゴーラル、カモシカが見られる。果樹や竹林は、ツキノワグマ、レッサーパンダ、リス、サンバー、野生イノシシ、キョンの生息地となっている。北部の広大なヒマラヤ山脈の高山地帯には、ユキヒョウ、バーラル、ヒマラヤマーモット、チベットオオカミ、アンテロープ、ジャコウジカ、そしてブータンの国獣であるターキンが生息している。絶滅危惧種のアジアスイギュウは、数は少ないものの南部ブータンに生息している。

ブータンでは770種以上の鳥類が記録されている。世界的に絶滅が危惧されるハジロモリガモは、2006年にブータンの鳥類リストに新たに追加された。

2010年のBBCドキュメンタリー「ロスト・ランド・オブ・ザ・タイガー」(Lost Land of the Tiger英語)は、ブータンへの探検隊を追ったものである。この探検は、ヒマラヤ高地の標高4,000メートル(13,000フィート)に生息するトラの最初の映像を入手したと主張していることで注目に値する。BBCの映像には、授乳中のメスのトラが匂いをマーキングしている様子が映っており、数日後にはオスのトラがそれに反応していることから、これらのネコ科動物がこの標高で繁殖している可能性が示唆される。カメラトラップはまた、ドール(インドヤマイヌ)、アジアゾウ、ヒョウ、ベンガルヤマネコなど、めったに見られない森林生物の映像も記録した。

4.2.2. 植物

ブータンでは、2020年時点で森林被覆率は国土総面積の約71%に相当する2,725,080ヘクタール(ha)であり、1990年の2,506,720ヘクタールから増加している。2020年には、自然再生林が2,704,260ヘクタール、植林された森林が20,820ヘクタールを占めていた。自然再生林のうち15%は原生林(人間の活動の明らかな兆候がない自生樹種からなる)と報告され、森林面積の約41%が保護地域内にあった。2015年には、森林面積の100%が公有林であると報告されている。

ブータンには、Pedicularis cacuminidenta を含む5,400種以上の植物が生育している。菌類はブータンの生態系の重要な部分を形成しており、菌根菌種は森林樹木に成長に必要なミネラル栄養素を供給し、木材腐朽菌や落葉分解菌種は自然界のリサイクルにおいて重要な役割を果たしている。

4.2.3. 保護

東ヒマラヤは世界的な生物多様性ホットスポットとして特定されており、1995年から1997年にかけてWWFが実施した地球規模の生物多様性の包括的分析において、世界で234の傑出したエコリージョンの一つに数えられている。

スイスに本部を置く国際自然保護連合(IUCN)によると、ブータンは積極的な保全イニシアチブのモデルと見なされている。王国は、その生物多様性の維持へのコミットメントで国際的な称賛を受けている。これは、国土面積の少なくとも60%を森林被覆下に維持し、国土の40%以上を国立公園、保護区、その他の保護地域として指定し、最近ではさらに国土面積の9%を保護地域を結ぶ生物回廊として特定するという決定に反映されている。ブータンの保護地域のすべては、広大な生物回廊のネットワークを通じて相互に接続されており、動物が国中を自由に移動できるようになっている。環境保全は、国家開発戦略、すなわち中道の中核に据えられている。それは一分野として扱われるのではなく、ブータンの開発計画への全体的なアプローチに主流化され、法の力によって強化されなければならない一連の懸念事項として扱われている。国の憲法は、複数の条項で環境基準について言及している。

4.2.4. 環境問題

ブータンの自然遺産は依然として大部分が無傷であるが、政府はそれを当然のことと見なすことはできず、自然環境の保全は今後数年間で取り組む必要のある課題の一つとして考慮されなければならないと述べている。ブータン国民の約56.3%が農業、林業、または保全に関わっている。政府は、国民総幸福を目指す計画の一環として保全を推進することを目指している。現在、ブータンは実質的な温室効果ガス排出量がマイナスである。これは、国が排出する少量の汚染物質が、国土の大部分を覆う森林によって吸収されるためである。国全体で年間220.00 万 tの二酸化炭素を排出する一方で、国土の72%を覆う広大な森林が炭素吸収源として機能し、毎年400万トン以上の二酸化炭素を吸収している。ブータンは2018年の森林景観保全指数の平均スコアが8.85/10で、172カ国中世界で16位にランクされた。

ブータンには数多くの先進的な環境政策があり、UNFCCCの事務局長は、ブータンを「経済と様々な国が気候変動に対処し、同時に市民の生活を改善する方法について、世界にとってのインスピレーションであり模範である」と評した。例えば、国内では電気自動車が推進されており、2014年現在、全自動車の1割を占めている。ブータンはエネルギーの大部分を水力発電から得ているため、エネルギー生産のための温室効果ガスを大幅に排出することはない。

実際には、これらの広範な保護地域と人口密集地域との重複は、相互の生息地への侵入を引き起こしている。保護された野生生物が農耕地に入り込み、作物を踏み荒らし、家畜を殺害している。これに対し、ブータンは保険制度を導入し、太陽光発電による警報フェンス、監視塔、サーチライトの建設を開始し、人間の居住地域外に飼料や塩舐め場を提供して動物が近づかないように奨励している。

また、野生から採集される冬虫夏草の莫大な市場価値も、持続不可能な搾取をもたらしており、規制が非常に困難であることが判明している。

ブータンは2019年4月1日からプラスチック禁止規則を施行し、ビニール袋はジュートやその他の生分解性素材で作られた代替バッグに置き換えられた。

5. 政治

ブータンは議会制の立憲君主制国家である。現国王はジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク。現在の首相はツェリン・トブゲで、国民民主党の党首である。ブータンの2008年の民主化への移行は、1907年以来の君主制との社会契約の進化と見なされている。2019年、ブータンは民主主義指数において、近隣のネパールやバングラデシュと共に混合体制に分類された。2008年以降、内閣、議会、地方政府など、ブータン政府における少数派の代表が増加している。

5.1. 政府構造と憲法

立憲君主制下における国王(འབྲུག་རྒྱལ་པོドゥク・ギャルポゾンカ語、「雷龍王」の意)は元首である。政治制度は普通選挙を保障している。2008年ブータン憲法が施行され、国王の権限移譲、国王弾劾権(国民議会の3分の2以上の賛成が必要)、国王の65歳定年制などが定められた。また、ブータン独自の開発哲学である国民総幸福量(GNH)の理念が政治にも反映されており、経済成長だけでなく、文化の保護、環境保全、良い統治、人間の精神的な幸福などを重視する政策が進められている。

5.2. 立法府(国会)

ブータンの立法府は両院制の国会であり、国民議会(下院)と国家評議会(上院)から構成される。

国民議会は、普通選挙・小選挙区制により選出される47人の議員で構成される。一方、国家評議会は、国内20のゾンカク(県)から各県1人ずつ普通選挙で選出される20人と、国王が任命する有識者5人の計25人で構成される。両院とも議員の任期は5年であるが、国民議会は解散の可能性がある。

最初の国民議会選挙は2008年3月24日に行われた。主な競争相手は、ジグメ・ティンレー率いるブータン調和党(DPT)と、サンゲ・ゲドゥプ率いる国民民主党(PDP)であった。DPTが選挙に勝利し、47議席中45議席を獲得した。ジグメ・ティンレーは2008年から2013年まで首相を務めた。

国民民主党は2013年の選挙で政権を握った。32議席と54.88%の票を獲得した。PDP党首のツェリン・トブゲは2013年から2018年まで首相を務めた。

ブータン協同党(DNT)は2018年の国民議会選挙で最多議席を獲得し、ロテ・ツェリンが首相に就任し、DNTが初めて政権を担った。

ツェリン・トブゲは2024年の選挙後、PDPが30議席を獲得して首相に返り咲き、2024年1月28日に就任した。

5.3. 行政部(内閣)

行政権は首相が率いる閣僚評議会(ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགསロブサンチョグデゾンカ語)によって行使される。立法権は政府と国民議会の双方に帰属する。1968年に省制度が採用され、2005年現在、農務省、保健省、教育省、通信情報省、建設省、財務省、内務省、貿易産業省、エネルギー水資源省、外務省の10省がある。

5.4. 司法府

司法権は裁判所に帰属する。法制度は、半神政的な「ツァ・イグ」法典に由来し、20世紀にはイギリスのコモン・ローの影響を受けた。最高裁判所長官が司法府の行政上の長である。

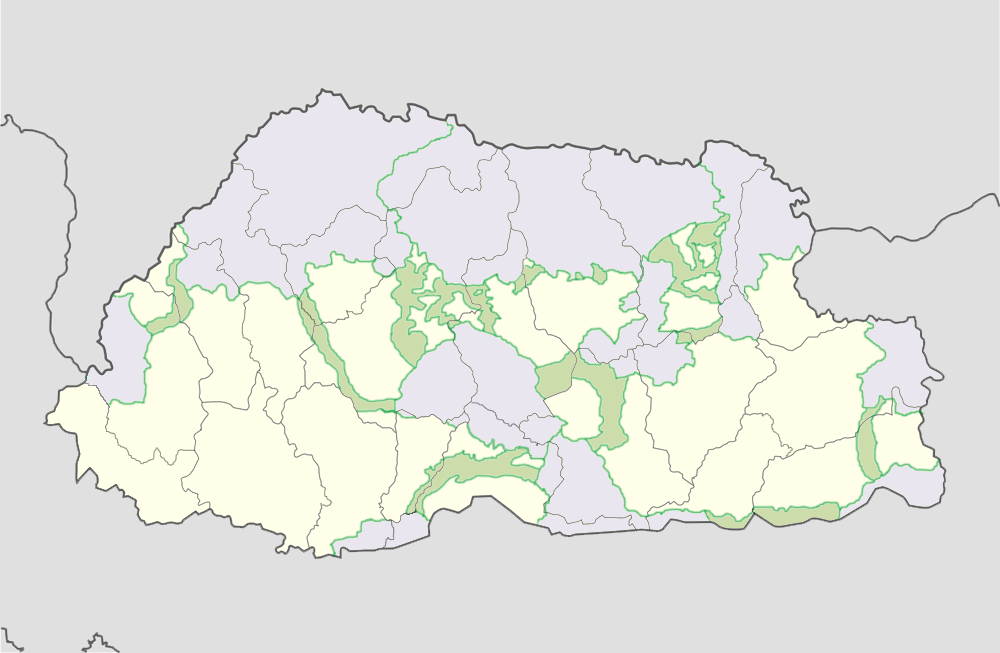

5.5. 行政区画

ブータンは20の「ゾンカク」(県)に分かれており、ゾンカク・ツォグドゥと呼ばれる機関によって行政が行われている。特定の「トムデ」(都市自治体)では、さらに地方自治体がゾンカク行政の直下に置かれている。大多数の選挙区では、地方の「ゲオ」(村落群)がゲオ・ツォグデと呼ばれる機関によって行政が行われている。

トムデ(地方自治体)は行政を率いるトムポンを選出し、トムポンはゾンカク・ツォグドゥでトムデを代表する。同様に、ゲオは「グプ」と呼ばれる首長、「マンミ」と呼ばれる副首長を選出し、彼らもゾンカク・ツォグドゥの議員となるほか、ゲオ・ツォグデの他の議員も務める。ブータンの選挙区の基礎となるのは、選挙管理委員会によって区割りされたゲオの下位区分である「チウォグ」である。

主な行政区画(ゾンカク):

# ブムタン県

# チュカ県

# ダガナ県

# ガサ県

# ハ県

# ルンツェ県

# モンガル県

# パロ県

# ペマガツェル県

# プナカ県

# サムドゥプ・ジョンカル県

# サムツェ県

# サルパン県

# ティンプー県

# タシガン県

# タシ・ヤンツェ県

# トンサ県

# チラン県

# ワンデュ・ポダン県

# シェムガン県

6. 対外関係

ブータンは非同盟中立を基本的な外交政策路線とし、周辺国との友好関係維持と国際社会における積極的な役割遂行を目指している。特に、歴史的・経済的に深いつながりを持つインドとの関係は最重要視されている。一方で、長年国境問題を抱える中国とは公式な外交関係はないものの、近年は様々なレベルでの交流が増加している。日本とは皇室・王室間の親密な交流を基盤とした良好な友好協力関係を築いている。国際連合をはじめとする国際機関にも積極的に参加し、地球規模の課題解決に貢献している。

6.1. インドとの関係

ブータンはインドと経済的、戦略的、軍事的に強い関係を維持している。20世紀初頭、ブータンは1910年のプナカ条約に基づき、事実上イギリス帝国の保護国となった。イギリスの保護は、ブータンをチベットや清朝中国から守った。中国共産革命の余波を受け、ブータンは新たに独立したインドと1949年に友好条約を締結した。中華人民共和国によるチベット併合後、ブータンの懸念はさらに高まった。

2007年2月、インド・ブータン友好条約は大幅に改正され、ブータンの外交関係、独立、主権に対する完全な管理が明確化された。1949年の条約第2条では、「インド政府はブータンの内政に干渉しないことを約束する。ブータン政府はその対外関係に関してインド政府の助言に従うことに同意する」とされていたが、改正条約では現在、「ブータンとインドの間の緊密な友好協力の永続的な絆に沿って、ブータン王国政府とインド共和国政府は、両国の国益に関する問題について互いに緊密に協力するものとする。いずれの政府も、他方の国の安全保障と国益に有害な活動のために自国の領土を使用することを許可しないものとする」と規定されている。改正条約には、「相互の独立、主権、領土保全に対する敬意を再確認する」という前文も含まれており、これは以前の版にはなかった要素である。長年の合意により、インドとブータンの国民は、パスポートやビザなしで互いの国を旅行できるが、それでも国民IDカードを所持する必要がある。ブータン国民はまた、法的制限なしにインドで働くことができる。

インドはブータンにとって最大の貿易相手国であり、経済援助やインフラ整備においても重要な役割を果たしている。しかし、インドの強い影響力は、ブータンの内政や国民生活に様々な側面で影響を与えており、時にブータン国内で議論の対象となることもある。

6.2. 中国との関係及び国境問題

ブータンは中国と正式な外交関係を結んでいないが、近年、様々なレベルでの訪問交換が大幅に増加している。中国とブータン間の最初の二国間協定は1998年に署名され、ブータンは香港とマカオの特別行政区に名誉領事館も設置している。

ブータンと中国の国境は、中国がそれらの場所の領有権を主張しているため、一部地域で相互に画定されていない。35年以上にわたる国境交渉の後、2021年、中国はブータンとこれらの協議を迅速化するための覚書に署名した。約269 km2が中国とブータンの間で協議中である。2005年11月13日、中国兵が中国とブータン間の紛争地域に侵入し、道路と橋の建設を開始した。ブータン外相カンドゥ・ワンチュクは、ブータン議会でこの問題が提起された後、中国当局にこの問題を取り上げた。これに対し、中華人民共和国外務省報道官秦剛は、国境は依然として紛争中であり、双方は紛争の平和的かつ友好的な解決に向けて引き続き努力していると述べ、この地域への兵士の駐留が武力による占領の試みであることを否定した。インドの情報将校は、ブータンにいる中国代表団がブータン人に「過剰反応している」と伝えたと述べた。ブータンの新聞「クエンセル」は、中国が国境沿いの中国の主張をさらに進めるために道路を利用する可能性があると報じた。

この国境問題は、特に国境付近に住む地域住民の生活や、脆弱なヒマラヤの生態系に深刻な影響を与えている。ブータン政府は平和的解決を模索しつつ、自国の領土保全と国民の安全確保に努めている。関係国の立場は複雑であり、インドもこの問題に深い関心を寄せている。

6.3. 日本との関係

日本とブータンは、1986年の外交関係樹立以来、皇室・王室間の親密な交流、経済協力、文化交流などを通じて、極めて良好な友好協力関係を築いている。1957年に大阪府立大学助教授(当時)であった中尾佐助が、お忍びで京都を訪れていた当時の王妃に直談判し、翌1958年に日本人として初めて学術調査目的での入国を許されたことが、両国交流の初期の特筆すべき出来事である。

1964年には、海外技術協力事業団(現・国際協力機構)から農業専門家として西岡京治が派遣され、ブータンの農業改善に大きく貢献した。西岡は「ブータン農業の父」として敬われ、1980年には国王から「ダショー(最高の人)」の称号を授与された。

1971年のブータン国連加盟の際には、日本が共同提案国となり、ブータンを国際社会へ導く上で重要な役割を果たした。1989年の昭和天皇の大喪の礼には、当時34歳のジグミ・シンゲ・ワンチュク国王が民族衣装「ゴ」の礼服姿で参列した。

経済協力の面では、日本は青年海外協力隊の派遣(1988年以降)や、感染症対策支援(世界の子どもにワクチンを日本委員会によるワクチン供与など)を行っている。また、スポーツ分野でも交流があり、日本サッカー協会がブータン代表監督を派遣した実績がある。

2011年の東日本大震災に際しては、ブータン国王主催の「供養祭」が挙行され、100万ドルの義援金が日本に贈られた。同年11月には、ジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王とジェツン・ペマ・ワンチュク王妃が結婚後初の国賓として来日し、被災地訪問や国会議事堂での演説を行い、両国の絆を一層深めた。

ブータンは国際場裡において日本の立場を一貫して支持しており、安保理改革に関するG4枠組み決議案の共同提案国となるなど、日本にとって重要なパートナー国である。

6.4. その他の国及び国際機関

ブータンはインド、中国、日本以外にも、バングラデシュと非常に温かい関係を築いている。ブータンは1971年にバングラデシュの独立を最初に承認した国の一つである。ブータン国王はバングラデシュ独立40周年記念式典の主賓であった。2014年の両国首相による共同声明では、水力発電、河川管理、気候変動緩和の分野での協力が発表された。2020年には、バングラデシュとブータンは自由貿易の規定を含む特恵貿易協定を締結した。

ブータンは、欧州連合を含む53カ国と外交関係を有し、インド、バングラデシュ、タイ、クウェート、ベルギーに在外公館を置いている。ニューヨークとジュネーブに2つの国連代表部を有する。ブータンに常駐大使館を置いているのはインド、バングラデシュ、クウェートのみである。その他の国々は、ニューデリーやダッカの大使館を通じて非公式な外交接触を維持している。ブータンは、いくつかのアジアおよびヨーロッパ諸国、カナダ、ブラジルと正式な外交関係を維持している。アメリカ合衆国やイギリスなどの他の国々は、ブータンと正式な外交関係はないが、ニューデリーの各国大使館や、アメリカ合衆国についてはブータンの国連常駐代表部を通じて非公式な接触を維持している。イギリスはティンプーに名誉領事を置いている。ブータンが最後に外交関係を樹立した国はイスラエルで、2020年12月12日である。

ブータンは、国際連合総会決議68/262において、ロシアによるクリミア併合に反対した。

ブータンは、気候変動脆弱性フォーラム、非同盟運動、BIMSTEC、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、UNESCO、世界保健機関(WHO)のメンバーである。2016年には、SAARCにおいて経済自由度指数、ビジネスのしやすさ指数、世界平和度指数、腐敗認識指数で首位にランクされた。

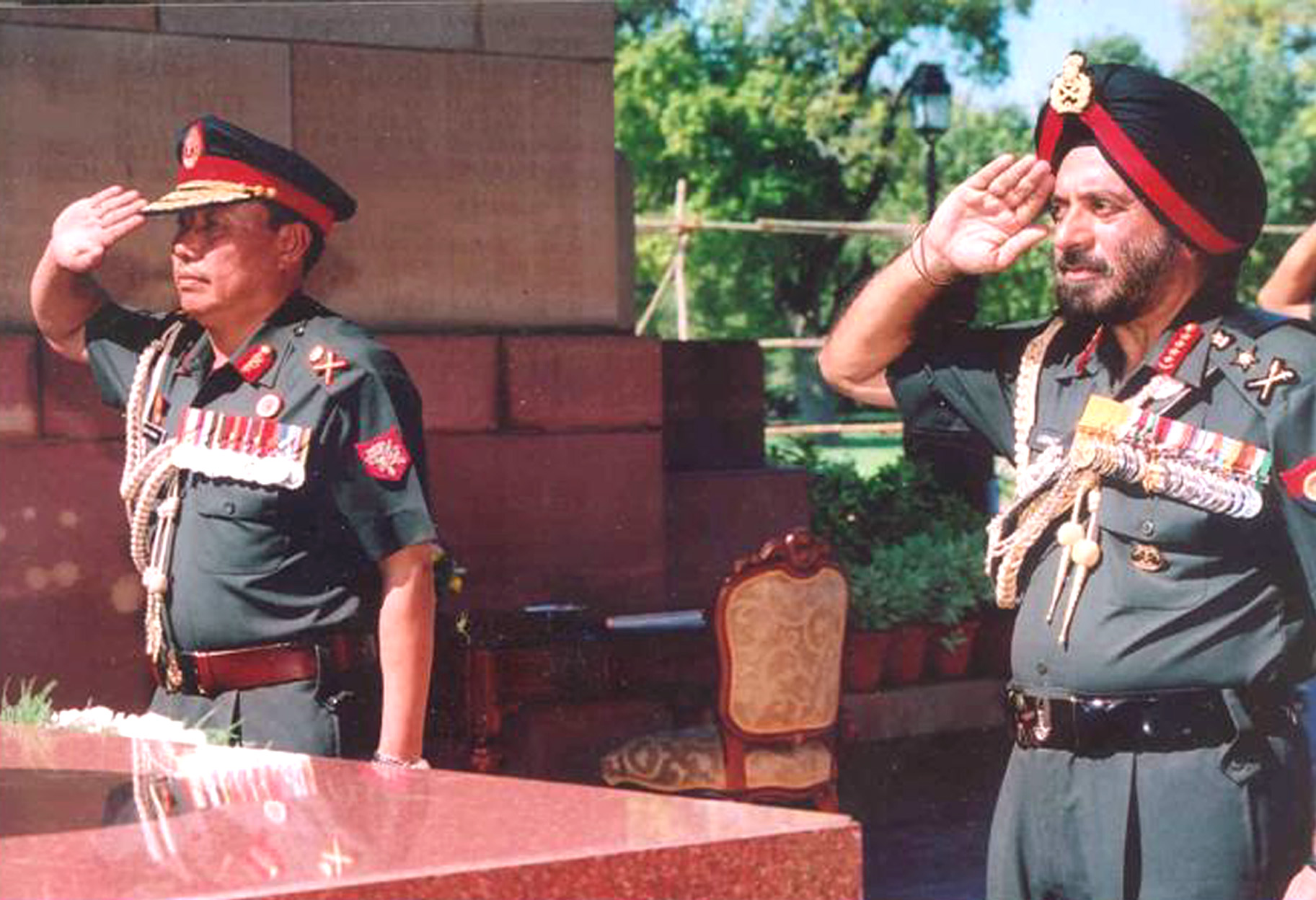

7. 軍事

ブータン王国軍(RBA)はブータンの軍事組織であり、ブータン国王親衛隊とブータン王国警察を含む。兵役は志願制で、採用最低年齢は18歳である。

常備軍は約16,000人で、インド陸軍によって訓練されている。年間予算は約1370.00 万 USD(GDPの1.8%)である。内陸国であるため、ブータンには海軍は存在しない。また、空軍や陸軍航空隊も保有していない。軍は航空支援に関してインド空軍の東部航空コマンドに依存している。日本の自衛隊との直接的な防衛協力関係はないが、人道支援・災害救援分野などでの間接的な交流の可能性は存在する。

インドはブータン国内に軍事顧問団と1000~1500人規模の陸軍部隊を駐留させており、ブータン軍人のインド留学も随時受け入れている。2003年には、アッサム独立運動に参加するインド系ゲリラ集団3,000名と交戦し、インド軍と連携して、ブータン軍の「大元帥」である第4代国王自らが前線で指揮を執り、国内の拠点をほぼ壊滅させた(「オールクリア作戦」(Operation All Clear英語))。グローバル・ファイヤーパワーの調査によると、軍事力指数において世界で最も軍事力が低い国とされている。

8. 経済

ブータンの経済は、国民総幸福量(GNH)という独自の開発哲学に基づいて運営されており、単なる経済成長だけでなく、文化の保護、環境保全、良い統治、そして国民の精神的な幸福を重視する点が特徴である。主要産業は農業、林業、観光業、そしてインドへの水力発電電力の売却である。近年、経済成長は著しいものの、依然として小規模であり、国際的な経済変動や自然災害の影響を受けやすい脆弱性も抱えている。特に2023年12月の後発開発途上国(LDC)からの卒業は、経済的自立への大きな一歩であると同時に、LDCとしての特恵的待遇の喪失という新たな課題ももたらしている。経済発展とGNHの理念との両立、そして環境的・社会的持続可能性の確保が、今後のブータン経済の重要なテーマとなる。

8.1. 経済構造及び主要指標

ブータンの通貨はヌルタム(BTN)であり、その価値はインド・ルピー(INR)に固定されている。インド・ルピーも国内で法定通貨として通用する。

ブータン経済は世界で最も小規模な経済の一つであるが、近年急速に成長しており、2005年には8%、2006年には14%の成長を遂げた。2007年には、年間経済成長率22.4%を記録し、世界で2番目に成長の速い経済となった。これは主に、巨大なタラ水力発電所の稼働によるものである。2012年時点のブータンの一人当たり国民所得は2420 USDであった。

2023年の国際通貨基金(IMF)の統計によると、ブータンの購買力平価(PPP)調整後のGDPは約109.69 億 USD(世界166位)、一人当たりGDP(PPP)は約1.43 万 USD(世界95位)である。名目GDPは約26.86 億 USD(世界178位)、一人当たり名目GDPは約3500 USD(世界124位)となっている。2022年のジニ係数は28.5、人間開発指数(HDI)は0.681(世界125位)であった。

政府歳入は4.07 億 USDであるが、歳出は6.14 億 USDに上る。ただし、予算支出の25%はインド外務省によって賄われている。

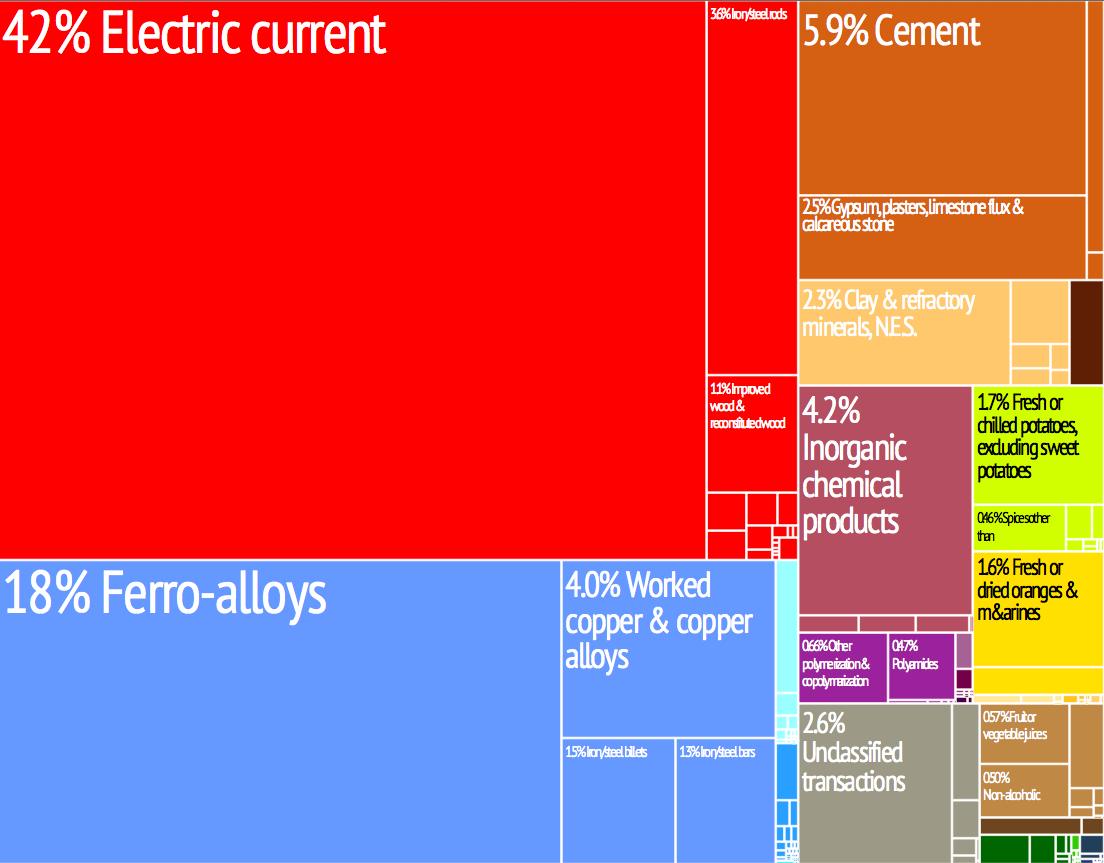

ブータンの輸出は、主に電力、カルダモン、石膏、木材、手工芸品、セメント、果物、貴石、香辛料であり、総額は2000年の推計で1億2800万ユーロであった。しかし、輸入は1億6400万ユーロに達し、貿易赤字となっている。主な輸入品は燃料・潤滑油、穀物、機械、車両、織物、米である。ブータンの主要輸出相手国はインドであり、輸出額の58.6%を占める。その他、香港(30.1%)、バングラデシュ(7.3%)が続く。チベット自治区との国境は閉鎖されているため、ブータンと中国間の貿易は現在ほぼ存在しない。ブータンの輸入相手国はインド(74.5%)、日本(7.4%)、スウェーデン(3.2%)などである。

ブータンにおけるバイオキャパシティへのアクセスは世界平均よりもはるかに高い。2016年、ブータンは国内に一人当たり5.0グローバルヘクタールのバイオキャパシティを有しており、これは世界平均の一人当たり1.6グローバルヘクタールを大幅に上回っている。2016年、ブータンは一人当たり4.5グローバルヘクタールのバイオキャパシティを使用しており、これは彼らのエコロジカル・フットプリントの消費量である。これは、ブータンが保有するバイオキャパシティよりも少ない量を使用していることを意味し、結果としてブータンはバイオキャパシティの余剰を抱えている。

2023年12月13日、ブータンは後発開発途上国(LDC)のリストから正式に除外された。これは経済的発展を示す一方で、LDCとしての特恵関税などの恩恵を失うことを意味し、輸出競争力の維持や新たな市場開拓が今後の課題となる。

8.2. 主要産業

ブータン経済は、農業、林業、観光業、そしてインドへの水力発電電力の売却を主要な柱としている。これらの産業は、国の経済成長と国民の生活を支える上で極めて重要な役割を担っている。

8.2.1. 農林業

農業はブータン国民の55.4%にとって主要な生計手段であり、主に自給自足農業と畜産から成る。主要な栽培作物は米(特にブータン赤米)、トウモロコシ、ジャガイモ、ソバ、大麦、根菜類、リンゴ、柑橘類などである。林業も重要な産業であり、木材やその他の林産物が経済に貢献している。

2013年、政府はブータンを世界初の100%有機農業国にするという目標を発表したが、2023年時点で有機認証を得た農地は1%にとどまり、この目標の達成は難航している。有機農業への転換政策は、農家の収入安定、技術普及、市場開拓といった課題を抱えつつも、持続可能な農業と食料安全保障への重要な取り組みとして注目されている。ブータン赤米は国の最もよく知られた農産物輸出であり、北米やヨーロッパで市場を得ている。バングラデシュはブータンのリンゴやオレンジの最大の市場である。

ブータンでの漁業は主にマスとコイを中心に行われている。

近年、日本ではマツタケの輸入先としてブータンが注目されている。元々ブータン国内ではマツタケを食べる習慣はなかったが、1990年代から日本向けに輸出が開始され、重要な外貨獲得源の一つとなっている。

8.2.2. 観光業

ブータンの観光政策は「高付加価値、低影響(High Value, Low Volume)」を基本とし、文化遺産と自然環境の保護を最優先事項としている。2014年には133,480人の外国人観光客を受け入れた。インド、モルディブ、バングラデシュ国民を除く全ての外国人観光客には、1日あたりUSドル100ドルの「持続可能な開発料(SDF)」が課される。インド国民は1日あたり1,200インドルピー(2024年時点で約14USドル)の入国許可料が必要となる。観光産業は21,000人を雇用し、GDPの1.8%を占めている。20世紀半ばまで世界の他の地域から孤立していた結果、ブータンは豊かな文化遺産と手つかずの自然環境をほぼそのままの形で残しており、これが観光客にとっての大きな魅力となっている。しかし、多くの外国人にとってアクセスしにくいと見なされる理由の一つに費用があり、特に予算の限られた観光客にとっては高額となり得る。この「高付加価値、低影響」政策と高額なSDFは、観光客一人当たりの経済効果を高めつつ文化や環境への負荷を最小限に抑えることを目指すブータン政府の戦略であるが、一部では富裕層のみを対象としているとの批判も存在する。

新型コロナウイルス感染症のパンデミック後、2022年9月に外国人観光客の受け入れを再開した際には、SDFを1泊200ドルに大幅値上げする一方、従来のパッケージツアーに必須だった公定宿泊費やガイド料金を含む最低公定料金制度を廃止し、旅行者がホテルやサービスをより柔軟に選択できるようにするなど、観光政策の見直しも行われている。

ブータンには現在UNESCO世界遺産はないが、2012年以降、8件が暫定リストに登録されている。これには、古代遺跡ドゥクゲル・ゾン、ブムデリン野生生物保護区、ゾン(時間的・宗教的権威の中心地:プナカ・ゾン、ワンデュ・ポダン・ゾン、パロ・ゾン、トンサ・ゾン、ダガナ・ゾン)、ジグミ・ドルジ国立公園(JDNP)、ロイヤル・マナス国立公園(RMNP)、パジョ・ドゥゴム・シクポとその子孫に関連する聖地、サクテン野生生物保護区(SWS)、タムシン僧院が含まれる。ブータンには、UNESCO暫定リストに含まれていない観光地も数多く存在する。ブータンは、「ドラメツェの太鼓の仮面舞踊」という一つの要素がUNESCO無形文化遺産リストに登録されている。

8.2.3. 水力発電及びエネルギー

ブータン最大の輸出品は水力発電による電力である。2015年時点で、ヒマラヤの河川渓谷にあるダムから約2000メガワット (MW)の水力発電を行っている。この国は30000メガワット (MW)の水力発電の潜在能力を有している。電力はインドの様々な州に供給されている。将来的にはバングラデシュとのプロジェクトも計画されている。水力発電は、国の五カ年計画の主要な焦点であった。2015年現在、タラ水力発電所が最大の発電所であり、設備容量は1020メガワット (MW)である。水力発電プロジェクトの開発において、インド、オーストリア、アジア開発銀行からの支援を受けている。

水力発電以外にも、太陽光、風力、バイオエネルギーといった重要な再生可能エネルギー資源に恵まれている。技術的に実現可能な太陽エネルギー発電容量は約12000メガワット (MW)、風力発電は約760メガワット (MW)である。国土の70%以上が森林に覆われており、これは国内の莫大なバイオエネルギー源となっている。

豊富な水資源を活用した水力発電は、ブータン経済にとって極めて重要であり、外貨獲得の大きな柱である。しかし、大規模なダム開発は、生態系への影響や下流域の住民生活への配慮といった環境社会的な課題も伴うため、持続可能な開発と環境保全の両立が求められる。

8.2.4. その他の産業及び金融

ブータンの工業部門はまだ初期段階にある。ほとんどの生産は家内工業によるものだが、より大規模な産業が奨励されており、セメント、鉄鋼、フェロアロイなどの一部の産業が設立されている。

製造業としては、フェロアロイ、セメント、金属柱、鉄および非合金鋼製品、加工黒鉛、銅導体、アルコール飲料および炭酸飲料、加工果物、カーペット、木製品、家具などがある。フェロシリコンの生産は、ペルデン・グループのCEOであるダムチェ・デムによって先駆的に行われた。

鉱業については、石炭、ドロマイト、石膏、石灰岩などが商業的に生産されている。また、緑柱石、銅、黒鉛、鉛、雲母、黄鉄鉱、錫、タングステン、亜鉛の埋蔵量も確認されているが、環境保全を優先するため、これらの鉱物資源の多くは未開発のままである。

伝統的な手工芸品産業も、ゾンカ(錦織物)、木彫り、仏画(タンカ)などを中心に、文化の継承と観光客向けの土産物として重要な役割を担っている。

金融部門では、国内に5つの商業銀行があり、そのうち最大の2行はティンプーに本店を置くブータン銀行とブータン国立銀行である。その他の商業銀行には、ブータン開発銀行、Tバンク、ドルクPNB銀行がある。国の金融部門は、ブータン王立保険公社、国民年金・積立基金(NPPF)、ブータン保険株式会社(BIL)といったノンバンク金融機関によっても支えられている。国の中央銀行はブータン王立通貨庁(RMA)である。ブータン王立証券取引所が主要な証券取引所である。SAARC開発基金はティンプーに拠点を置いている。

近年、ブータンはテクノロジー分野、特にグリーンテクノロジーや消費者向けインターネット/電子商取引の分野で成長を見せている。2012年5月には、首都に「ティンプー・テックパーク」が開設され、「ブータン・イノベーション・テクノロジー・センター」(BITC)を通じてスタートアップ企業を育成している。

また、ブータンは暗号通貨のマイニングにも積極的に取り組んでおり、2024年11月時点で10.00 億 USD以上のビットコイン(約12,206 BTC)を保有している。2019年から豊富な水力発電を利用してビットコインのマイニングを開始し、2025年までにナスダック上場のテクノロジー企業ビットディア社との提携により、マイニング能力を600メガワットに拡大することを目指している。世界銀行の報告によると、ブータンは2021年7月から2023年6月までの2会計年度で、暗号通貨マイニング事業に5.39 億 USDを投資した。

8.3. 交通

ブータンの交通インフラは、険しい山岳地形という地理的制約から、主に道路網に依存しており、鉄道は存在しない。国内の移動や物資輸送は困難を伴うことが多く、これが国民生活や経済活動のアクセシビリティに大きな影響を与えている。

ブータンには鉄道は敷設されていないが、インド鉄道がインドの西ベンガル州ハシマラとブータンのゲレフを結ぶ18 kmの広軌鉄道の建設を計画しており、2005年1月に合意が署名された。この鉄道建設はインドによって資金提供される。ブータンに最も近い鉄道駅はハシマラである。計画中のゲレフ・グリーンシティは鉄道で結ばれ、インドのアッサム州と接続される予定である。

主要な東西回廊であるラテラル・ロードは、南西部のプンツォリンと東部のタシガンを結んでいる。ラテラル・ロードが直接通過する著名な集落には、ワンデュ・ポダンやトンサがある。ラテラル・ロードには、首都ティンプーやパロ、プナカなどの他の人口中心地への支線もある。ブータンの他の道路と同様に、ラテラル・ロードは舗装状況、断崖絶壁、ヘアピンカーブ、天候、地滑りなどにより、深刻な安全上の懸念がある。2014年以降、ブータン全土で道路拡幅が優先的に進められており、特にタシガンからドチュラまでの北東-西ハイウェイが対象となっている。この拡幅プロジェクトは、国内の道路交通を大幅に高速化し効率化すると期待されている。

パロ空港はブータン唯一の国際空港である。国営航空会社ドゥルク航空が、パロ空港と中央ブータンのジャカル(ブムタン県)にあるバトパラタン空港、南部のゲレフ(サルパン県)にあるゲレフ空港、東部のヨンプラ空港(タシガン県)間を週に一度運航している。

9. 社会

ブータンの社会は、伝統的な価値観と近代化の波が交錯する中で、独自の文化的アイデンティティを維持しつつ変容を続けている。人口構成、民族、言語、宗教、教育、保健といった側面は、国の社会構造と国民生活の質を理解する上で重要な要素となる。特に、少数民族であるロツァンパ(ネパール系住民)の現状や、急速な都市化に伴う社会問題への対応は、ブータン社会が抱える現代的な課題である。

9.1. 人口構成

2022年の国勢調査によると、ブータンの総人口は727,145人である。国連の推計では約75万人となっている。人口密度は1平方キロメートルあたり約19人と非常に低い。男女比は男性1,070人に対し女性1,000人。年齢の中央値は24.8歳である。2016年の世界銀行のデータによると、平均寿命は70.2歳(男性69.9歳、女性70.5歳)である。識字率は約66%と報告されている。

9.2. 民族

ブータンの主要民族は、チベット系のガロン族(西部)、シャチョップ族(東部、ツァンラ族とも呼ばれる)、そしてネパール系のロツァンパ(南部)である。ガロン族とシャチョップ族は合わせて「ドゥクパ」と総称されることもある。シャチョップ族が人口規模ではやや大きいものの、国王や政治エリートが属するガロン族が政治的に優勢である。ガロン族の文化はチベット文化と密接に関連しており、シャチョップ族も同様であるが、伝統的にドゥク・カギュ派ではなくニンマ派のチベット仏教を信仰する。近年、交通インフラの改善に伴い、これらのグループ間の通婚が増加している。

ロツァンパは「南部のブータン人」を意味し、主にネパール系の祖先を持つ異質なグループであり、居住権、言語、服装における平等を含む政治的・文化的承認を求めてきた。非公式の推計では、1988年の国勢調査で人口の45%を占めていたとされる。1980年代以降の「一国家、一民族」政策と1988年の国勢調査を契機とした一連の出来事により、多くのロツァンパが国外へ流出し、難民となった(#人権の項を参照)。現在もネパール国内の難民キャンプや第三国に定住したロツァンパの多くが、ブータンへの帰還や市民権回復を求めているが、問題は未解決のままである。この問題はブータン社会における民族間の調和や人権擁護の観点から重要な課題となっている。

9.3. 言語

ブータンの公用語は、チベット・ビルマ語派に属するゾンカ語である。ゾンカ語はブータン西部で主に話されており、国民の約25%が母語としている。ゾンカ語の表記には、古典チベット文字と同一の「チョケイ」(法語の意)が用いられる。

学校教育では、国語としてゾンカ語が教えられる一方、主要な教授言語は英語である。これにより、国際的なコミュニケーション能力の育成が図られている。

ネパール語は、南部を中心にロツァンパ(ネパール系住民)によって話されており、2006年の統計では人口の約40%が話者であった。かつては南部の学校でネパール語教育が行われていたが、1980年代の政策転換により中止された。

東部では、シャチョップ族(ツァンラ族)が話すツァンラ語(シャチョプカ語)が主要言語であり、ゾンカ語よりも話者数が多いとされる。ツァンラ語はチベット・ビルマ語派に属するが、分類が難しく、独立した語派を形成する可能性も指摘されている。

その他、国内にはレプチャ語、ケン語、ザラ語、リンブー語など、20以上の少数民族言語が存在する。これらの言語の多くはまだ十分に研究されておらず、記録も不十分である。

ゾンカ語の国語としての地位確立は、国内の多様な言語状況の中で重要な課題である。政府はゾンカ語の使用を奨励し、教育や行政における役割を強化する政策を進めているが、国民全体の理解度や、特に口語として長年使われてきた言語を文語として整備する上での語彙不足や教材不足といった問題も抱えている。言語政策が、教育の質や国内の文化的多様性の維持にどのような影響を与えるかについては、継続的な考察が必要である。

9.4. 宗教

ピュー研究所の2020年の報告によると、ブータンの宗教構成は仏教が74.7%、ヒンドゥー教が22.6%、ボン教が1.9%、キリスト教が0.5%、その他が0.3%である。

ブータンの国教はチベット仏教であり、特にカギュ派の支派であるドゥク派が広く信仰されている。人口の約75%が仏教徒であると推定されている。仏教は7世紀にチベットから伝来し、8世紀のパドマサンバヴァの来訪によって深く根付いた。ソンツェン・ガムポ王によって建設されたジャンパ・ラカンやキチュ・ラカンは、ブータンにおける仏教の初期の中心地であった。

ヒンドゥー教は、主に南部に住むロツァンパ(ネパール系住民)によって信仰されており、人口の約22.6%を占める。

ボン教は、仏教伝来以前の土着信仰であり、現在も一部で信仰が残っており、人口の約1.9%を占める。

キリスト教徒やイスラム教徒も少数ながら存在するが、その割合はごくわずかである。

ブータン憲法は原則として信教の自由を保障しているが、国王の決定および憲法の司法解釈により、他宗教への改宗を勧める活動(布教活動)は禁じられている。この点は、信教の自由の完全な保障という観点から、国際社会から懸念が示されることもある。

仏教はブータン国民の精神文化や日常生活に深く浸透しており、伝統的な行事や儀礼、建築様式、芸術など、社会のあらゆる側面にその影響が見られる。

9.5. 教育

ブータンの教育は歴史的に僧院教育が中心であったが、1960年代に一般国民向けの世俗的な学校教育が導入された。山がちな地形は、統合された教育サービスの提供における障壁となっている。

現在、ブータンには、国内に11の構成カレッジが点在する2つの分権化された大学、ブータン王立大学とケサル・ギャルポ医療科学大学がある。最初の五カ年計画では、1961年に任命された教育局長という形の中央教育当局と、無償で普遍的な初等教育を備えた組織的で近代的な学校制度が規定された。

教育プログラムは1990年に後押しを受け、アジア開発銀行が職員研修・開発、専門家サービス、設備・家具購入、給与その他の経常費用、およびブータン王立工科大学の施設改修・建設のために713.00 万 USDの融資を認めた。

ブータンにおける近代教育の開始以来、インド、特にケーララ州出身の教師たちが、ブータンの最も辺鄙な村の一部で奉職してきた。そのため、最も長く奉職した退職教師43人が、2018年の教師の日祝賀行事の際にティンプーに個人的に招待され、そこで彼らはジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王陛下から栄誉を称えられ、個別に感謝された。ブータンとインドの国交樹立50周年を記念して、ブータン教育大臣ジャイ・ビル・ライは、2019年1月6日にインドのコルカタで開催された特別式典で、ブータンで奉職した退職教師80人を称えた。現在、ブータン全土の学校にはインドから121人の教師が配置されている。

教育の地域間格差の是正や教育の質の向上は、ブータンが直面する重要な教育課題である。

9.6. 保健及び福祉

ブータンの国民は、憲法により基本的な医療サービスを無料で受けることができる。2016年の世界銀行のデータによると、平均寿命は70.2歳(男性69.9歳、女性70.5歳)である。女性の健康状態や乳幼児死亡率などの主要な保健指標は、近年改善傾向にある。

伝統医学も依然として重要な役割を果たしており、近代医療と並行して利用されている。社会福祉制度については、整備が進められている段階であり、高齢者福祉や障害者支援などが今後の課題となる。

ブータンは、世界で初めて国全体としてタバコの販売と喫煙を禁止した国として知られている(2004年)。この政策は、仏教の教えと国民の健康増進を目的としたものであったが、密輸の問題やCOVID-19パンデミック下における状況の変化を受け、2021年にはタバコ製品の輸入と販売を認める形に法律が改正された。この変遷は、理想と現実の狭間での政策運営の難しさを示している。

9.7. 主要都市

ブータンの主要都市は、それぞれが独自の地理的特徴、人口規模、経済活動、そして文化的役割を担っている。

- ティンプー:ブータンの首都であり最大の都市。政治、経済、文化の中心地。標高約2300 mのティンプー谷に位置する。人口は約11万5千人(2017年)。伝統建築と近代的な建物が混在し、タシチョ・ゾン(政府庁舎兼中央僧院)や仏陀ドルデンマ像などの観光名所がある。

- パロ:ブータン唯一の国際空港であるパロ空港がある交通の玄関口。標高約2200 mのパロ谷に位置する。人口は約1万1千人(2017年)。タクツァン僧院(タイガーズ・ネスト)やパロ・ゾンなど、歴史的・宗教的に重要な建造物が多い。

- プンツォリン:インドとの国境に位置する商業都市。ブータン南西部にあり、標高が比較的低い。人口は約2万8千人(2017年)。インドからの物資の主要な入口であり、活気のある市場や商業施設が集まる。

- プナカ:1955年までブータンの首都であった古都。標高約1200 mのプナカ谷に位置し、比較的温暖な気候。人口は約6千人(2017年)。壮大なプナカ・ゾンは、ブータンで最も美しいゾンの一つとされ、歴史的にも宗教的にも重要な場所である。

- ジャカル:中央ブータンのブムタン県の県庁所在地。ブータンに仏教が伝来した地とされる。標高約2600 m。人口は約6千人(2017年)。多くの古刹や聖地があり、「ブータンのスイス」とも呼ばれる美しい景観を持つ。

- モンガル:東部ブータンの商業の中心地。

- サムドゥプ・ジョンカル:南東部のインド国境の町。

- タシガン:国内で最も人口の多い県の行政本部。

- トンサ:中央ブータンにあり、ブータンで最大かつ最も壮大なゾンがある。

| 順位 | 都市名 | 県 | 人口 | 画像 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ティンプー | ティンプー県 | 114,551 |  |

| 2 | プンツォリン | チュカ県 | 27,658 |  |

| 3 | パロ | パロ県 | 11,448 |  |

| 4 | ゲレフ | サルパン県 | 9,858 |  |

| 5 | サムドゥプ・ジョンカル | サムドゥプ・ジョンカル県 | 9,325 |  |

| 6 | ワンデュ・ポダン | ワンデュ・ポダン県 | 8,954 | |

| 7 | プナカ | プナカ県 | 6,626 | |

| 8 | ジャカル | ブムタン県 | 6,243 | |

| 9 | ナングラム | ペマガツェル県 | 5,418 | |

| 10 | サムツェ | サムツェ県 | 5,396 |

10. 文化

ブータンは、20世紀半ばまで世界の他の地域から孤立していたため、豊かで独特な文化遺産がほぼそのまま残されている。観光客にとって主な魅力の一つは、国の文化と伝統である。ブータンの伝統は、その仏教遺産に深く根ざしている。ヒンドゥー教はブータンで2番目に優勢な宗教であり、南部地域で最も普及している。政府は、国の現在の文化と伝統を保存し維持するための努力をますます行っている。そのほとんど手つかずの自然環境と文化遺産のため、ブータンは「最後のシャングリラ」と呼ばれてきた。

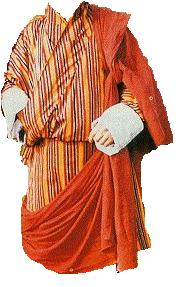

10.1. 伝統衣装

ブータン人男性の民族衣装は「ゴ」であり、これは「ケラ」として知られる布製のベルトで腰に結び付けられる膝丈のローブである。女性は足首丈のドレス「キラ」を着用し、これは「コマ」と呼ばれる2つの同じブローチで肩に留められ、ケラで腰に結び付けられる。キラの付属品は長袖のブラウス「ウォンジュ」であり、キラの下に着用される。長袖のジャケットのような衣服「テゴ」はキラの上に着用される。ウォンジュとテゴの袖は袖口で一緒に裏返しに折り畳まれる。社会的地位と階級が、衣服を飾る質感、色、装飾を決定する。

宝飾品は、特に宗教的な祭り(「ツェチュ」)や公の集まりの際に女性が一般的に着用する。独立国としてのブータンのアイデンティティを強化するため、ブータンの法律では、すべてのブータン政府職員が職場で民族衣装を着用し、すべての市民が学校や他の官公庁を訪問する際に民族衣装を着用することが義務付けられているが、多くの市民、特に成人は、正装として慣習的な服装を着用することを選択している。

女性用の「ラチュ」、男性用の「カムニ」として知られる色とりどりのスカーフは、ブータンが伝統的に封建社会であったため、社会的地位の重要な指標である。特に、赤は女性が着用する最も一般的な色である。「ブラ・マープ」(赤いスカーフ)は、ブータン市民が受けることができる最高の栄誉の一つである。それは、「ダショー」の称号と同様に、国家への個人の顕著な奉仕を認めて王座から与えられる。

10.2. 建築

ブータンの建築は、伝統的な様式を色濃く残しており、版築や土壁、石積み、そして窓や屋根周りの複雑な木工細工が特徴である。伝統建築では、釘や鉄筋は一切使用されない。この地域に特徴的なのは、「ゾン」として知られる城塞の一種である。古来より、ゾンはそれぞれの県の宗教的および世俗的な行政の中心地として機能してきた。アメリカ合衆国のテキサス大学エルパソ校は、キャンパス内の建物にブータン建築を採用しており、近隣のヒルトン・ガーデン・インやエルパソ市の他の建物も同様である。

ブータンの法令により、全ての建物は、色とりどりの木製の間口、小さなアーチ型の窓、傾斜のある屋根という3点を必ず取り入れる形で建設することが定められている。

10.3. 食文化

ブータンの主食は米(特にブータン赤米)、ソバ、そして近年ではトウモロコシである。地元の食事には、豚肉、牛肉、ヤク肉、鶏肉、羊肉も含まれる。肉や乾燥野菜のスープやシチューは、唐辛子とチーズで味付けされる。チーズと唐辛子で非常に辛く作られた「エマ・ダツィ」は、その普及度とブータン人がそれに対して抱く誇りから、国民食と言えるかもしれない。乳製品、特にヤクや牛の乳から作られるバターやチーズも人気があり、実際、ほとんどすべての牛乳がバターとチーズに変えられる。人気の飲み物には、バター茶、紅茶、地元で醸造される「アラ」(米の酒)、ビールなどがある。

食文化においては唐辛子の常食と乳製品の多用という独自の面を有しつつ、ブータンで広く食される赤米たるブータン赤米を中心に、パロ米(日本米)、プタ(蕎麦)の栽培、リビイッパ(ブータン納豆)、酒文化(どぶろくに似た醸造酒「シンチャン」や焼酎に似た蒸留酒「アラ」)など、日本人の琴線に触れる習慣も多い。

10.4. 芸術と公演

チャムのような舞踊劇や仮面舞踊は、祭りの一般的な伝統的特徴であり、通常は伝統音楽が伴う。これらのイベントでは、ダンサーは色鮮やかな木製または合成素材の仮面と様式化された衣装を身に着け、英雄、悪魔、デーモン、死神、動物、神々、そして一般の人々の風刺画を描写する。ダンサーは王室の後援を受け、古代の民俗や宗教的慣習を保存し、仮面作りの古代の伝承と芸術を永続させている。

ブータンの音楽は、一般的に伝統的なものと現代的なものに分けられる。伝統音楽は宗教的および民俗的なジャンルを含み、後者には「ズンドラ」や「ボエドラ」が含まれる。現代の「リグサール」は、伝統楽器と電子キーボードのミックスで演奏され、1990年代初頭に遡る。インドのポピュラー音楽の影響を受けており、伝統的な影響と西洋のポピュラーな影響を組み合わせたハイブリッドな形式を示している。

ブータンの芸術はチベットの芸術との類似点が多く、どちらもヴァジュラヤナに基づいている事が共通している。また、伝統工芸においては日本の漆器や織物などとの類似点もある。

10.5. スポーツ

ブータンの国技であり最も人気のあるスポーツは弓術(ダツェ)である。競技会はほとんどの村で定期的に開催される。的の配置や雰囲気など、技術的な詳細においてオリンピックの基準とは異なる。2つの的が100 m以上離れて配置され、チームはフィールドの一方の端からもう一方の端へと射る。チームの各メンバーは1ラウンドにつき2本の矢を射る。伝統的なブータンの弓術は社交的なイベントであり、村、町、アマチュアチームの間で競技会が開催される。通常、歌や踊りと共にたくさんの食べ物や飲み物が用意される。相手の気を散らす試みとして、的の周りに立って射手の能力をからかうことがある。ダーツ(クル)も同様に人気のある屋外チームスポーツであり、10 cmの釘で先端を尖らせた重い木製のダーツを、約10 mから20 m離れた文庫本サイズの的に投げる。

もう一つの伝統的なスポーツは「ディゴル」であり、砲丸投と蹄鉄投げに似ている。

サッカーも人気のあるスポーツである。2002年、ブータンのナショナルサッカーチームはモントセラトと対戦し、「アザー・ファイナル」と銘打たれた。試合はワールドカップ決勝でブラジルがドイツと対戦した同日に行われたが、当時ブータンとモントセラトは世界で最もランキングの低い2チームであった。試合はティンプーのチャンリミタン・スタジアムで開催され、ブータンが4-0で勝利した。この試合のドキュメンタリーはオランダの映画監督ヨハン・クレイマーによって制作された。2015年、ブータンはFIFAワールドカップ予選で最初の2試合に勝利し、スリランカでスリランカを1-0で、ブータンで2-1で破った。クリケットもブータンで人気が高まっており、特にインドからのテレビチャンネルの導入以来である。クリケットブータン代表は、この地域で最も成功している準加盟国の一つである。

10.6. 公休日と祝祭

ブータンには数多くの祝祭日があり、そのほとんどは伝統的、季節的、世俗的、または宗教的な祭りと一致している。これには、冬至(太陰暦に応じて1月1日頃)、旧正月(2月または3月)、国王の誕生日と戴冠記念日、モンスーン期の公式な終わり(9月22日)、建国記念日(12月17日)、そして様々な仏教とヒンドゥー教の祝賀行事が含まれる。

主要な国の公休日に加え、各地域では「ツェチュ」と呼ばれる多彩な伝統的宗教祭が開催される。ツェチュは、グル・リンポチェ(パドマサンバヴァ)の生涯における重要な出来事を記念するものであり、仮面舞踊(チャム)や宗教的な儀式が行われる。これらの祭りは、地域社会の結束を強め、文化を継承する上で重要な役割を果たしている。ティンプーでは、初雪の日は休日になるという慣例もある。

| 日付 | 日本語表記 | 備考 |

|---|---|---|

| 2月21日-23日 | 現国王誕生日 | 太陽暦 |

| 5月2日 | 第3代国王誕生日 | 太陽暦 |

| 6月2日 | 現国王戴冠記念日 | 太陽暦 |

| 7月30日 | 第3代国王逝去日 | 太陽暦 |

| 9月22日 | 安雨居 (Blessed Rainy Day) | 太陽暦 |

| 11月11日 | 第4代国王誕生日 | 太陽暦 |

| 12月17日 | 建国記念日 | 太陽暦 |

| 1月1日-2日 (ブータン暦) | 新年 (ロサール) | ブータン暦 |

| 4月15日 (ブータン暦) | 花祭り (釈迦涅槃会) | ブータン暦 |

| 5月10日 (ブータン暦) | パドマサンバヴァ生誕記念日 | ブータン暦 |

| 6月4日 (ブータン暦) | 初転法輪 (釈迦初説法日) | ブータン暦 |

| (ネパール暦による) | ダサイン | ネパール暦 |

| 9月22日 (ブータン暦) | 神降祭 (ラバプ・ドゥーチェン、釈迦忉利天降下日) | ブータン暦 |

| 11月5日 (ブータン暦) | 九悪集会日 | ブータン暦 |

| 12月1日 (ブータン暦) | 伝統的供養日 | ブータン暦 |

11. 人権

ブータンは近年、民主化への移行を進めているものの、国内では依然としていくつかの人権問題が指摘されている。特に、南部ネパール系住民(ロツァンパ)の問題、信教の自由の制限、LGBTQ+の権利、女性の権利とジェンダー平等、表現の自由などが、国内外の人権団体から懸念されている。政府はこれらの問題への対応を進めているが、伝統的な価値観や社会構造との間で課題も存在する。

11.1. ロツァンパ(ネパール系住民)問題と難民

1980年代後半から1990年代初頭にかけて、ブータン南部を中心に居住していたネパール系住民(ロツァンパ)の多くが、ブータン政府による「一国家、一民族」政策の下で迫害を受け、市民権を剥奪されたり、国外へ追放されたりする事態が発生した。この政策は、公の場での民族衣装(ゴとキラ)の着用義務化、公用語としてのゾンカ語の推進、伝統的礼儀作法(ディグラム・ナムザ)の奨励などを含み、ロツァンパにとっては自らの文化や言語が抑圧されるものと受け止められた。

これに対し、ロツァンパの一部は市民的・文化的権利の保障や政治システムの変革を求める抗議活動を行ったが、政府はこれを「反国家的テロ行為」と見なし、軍や警察による弾圧を行った。この過程で、恣意的な逮捕、裁判なしの長期拘留、拷問、レイプ、殺害といった深刻な人権侵害が発生したとの報告が多数ある。

結果として、推定8万人から10万人のロツァンパが家を追われ、ネパール国内の難民キャンプでの生活を余儀なくされた。UNHCRの統計では、2008年時点でネパール東部の7つのキャンプに約10万7千人のブータン難民が記録されている。ネパール政府は彼らの同化を拒否し、市民権への道も閉ざしたため、多くが無国籍状態に置かれた。

長年の難民生活の後、2008年頃からアメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、デンマーク、ノルウェー、オランダなどの第三国への再定住プログラムが開始され、多くの難民が新たな生活を始めている。しかし、依然としてブータンへの帰還や財産の返還、市民権の回復を求める声は強く、問題の完全な解決には至っていない。

このロツァンパ問題は、ブータンの人権状況における最大の汚点の一つとされ、民主化が進む現在においても、国民和解と人権保障の観点から、その歴史的経緯の検証と被害者の救済、そして再発防止に向けた取り組みが求められている。

11.2. その他の人権状況

ロツァンパ問題以外にも、ブータンにおける人権状況にはいくつかの懸念点が指摘されている。

- 信教の自由:国教はチベット仏教であり、憲法は信教の自由を保障しているものの、他宗教への改宗を勧める活動(布教活動)は法律で禁じられている。キリスト教徒などの少数派宗教信者に対する社会的な差別や活動の制約が報告されることがある。

- LGBTQ+の権利:2021年に刑法が改正され、成人間の同性愛行為が非犯罪化されたことは大きな進展である。しかし、法的な同性婚の承認や、性的指向・性自認に基づく差別からの包括的な保護はまだ整備されておらず、社会的な偏見も依然として存在するとされる。

- 女性の権利とジェンダー平等:伝統的に女性の地位は比較的高いとされるブータン社会であるが、政治参加や経済活動における男女格差は依然として存在する。家事や育児の負担が女性に偏っている傾向や、家庭内暴力の問題も指摘されている。政府は「国家女性・子供委員会(NCWC)」を設置するなど、ジェンダー平等推進に取り組んでいるが、更なる意識改革と制度改善が求められる。

- 表現の自由:報道の自由や政府批判に対する寛容度は、民主化の進展とともに向上しているものの、自己検閲の傾向や、政府に批判的な意見表明が難しい雰囲気が依然として存在すると指摘されることがある。インターネットやソーシャルメディアの普及に伴い、新たな形の表現の自由とその制約が課題となっている。

- 労働者の権利:特に建設業などで働くインドからの出稼ぎ労働者の権利保護が十分でないとの指摘がある。

これらの人権状況について、ブータン政府は改善に向けた努力を続けているが、国際的な人権基準に照らして、さらなる取り組みが必要とされている。