1. 概要

モンゴル国は、東アジア北部に位置する広大な国土を持つ内陸国である。その歴史は匈奴や突厥といった古代遊牧国家の興亡に始まり、13世紀にはチンギス・カンによるモンゴル帝国がユーラシア大陸の広範囲を席巻し、世界史に大きな足跡を残した。その後、北元、清朝による支配といった複雑な経緯を経て、20世紀初頭に独立を宣言。ソビエト連邦の強い影響下でモンゴル人民共和国として社会主義国家体制を敷いたが、1990年の民主化運動により複数政党制と市場経済を導入し、現在のモンゴル国へと移行した。

政治体制は大統領を元首とし、首相が行政を率いる半大統領制に基づく議会制民主主義共和国である。国家大会議(国会)が立法権を担う。経済は伝統的な遊牧に加え、豊富な石炭、銅、金などの鉱物資源が主要な柱となっているが、資源価格の変動や環境問題、民主化後の貧富の差の拡大といった課題にも直面している。

社会的には、人口の大部分(約95%)をモンゴル系民族が占め、中でもハルハ族が多数派である。カザフ人などの少数民族も存在する。公用語はモンゴル語であり、キリル文字が主に用いられるが、伝統的なモンゴル文字の復興も進められている。宗教はチベット仏教が最も広く信仰されているが、社会主義時代には弾圧され、民主化後に信教の自由が回復した。イスラム教やシャーマニズム、キリスト教なども信仰されている。

国際関係においては、地理的に隣接するロシアと中国との二国間関係を重視しつつ、経済的・政治的な依存を避けるため、「第三の隣国政策」を掲げ、日本、アメリカ、欧州連合諸国などとの多角的な外交を展開している。国際連合をはじめとする国際機関にも積極的に参加し、特にPKOへの貢献が目立つ。

モンゴル文化は、遊牧生活に深く根ざした伝統を持ち、ゲル、デール、馬頭琴、ホーミーといった独自の生活様式や芸術が受け継がれている。夏の祭典ナーダムは、ブフ(モンゴル相撲)、競馬、弓術の三競技で知られ、国民的な行事となっている。近年の急速な都市化、特に首都ウランバートルへの人口集中が進む一方で、伝統文化の維持と、民主主義の定着、持続可能な発展が国家的な課題となっている。

2. 国名

モンゴル国の正式名称は、モンゴル語で Монгол Улсモンゴル・ウルスモンゴル語 と表記される。このうち「モンゴル」(Монголモンゴルモンゴル語)は民族名であり、「ウルス」(Улсウルスモンゴル語)は「国」または「国家」を意味する。したがって、国号は「モンゴル民族の国」という意味合いを持つ。伝統的なモンゴル文字では ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ と表記される。ラテン文字転写では Mongol Ulsモンゴル語 (ラテン文字) となる。日本語では一般的に「モンゴル国」、通称として「モンゴル」が用いられる。英語では Mongoliaモンゴリア英語 と呼ばれる。

「モンゴル」という言葉の語源は完全には解明されていない。一説には、4世紀に柔然を建国した木骨閭(ムグル)に由来するとされ、これが8世紀の唐代の史料に北方部族の一つとして「蒙兀」(Měngwù中国語 (ラテン文字)、中古音:Muwngu'中国語 (ラテン文字)) として現れ、さらに遼代の「蒙古」(Měnggǔ中国語 (ラテン文字)、中古音:MuwngkuX'中国語 (ラテン文字)) へと繋がったと考えられている。12世紀末にテムジン(後のチンギス・カン)がモンゴル高原の諸部族を統一し、13世紀には「モンゴル」は広範なモンゴル語系民族を指す包括的な呼称となった。

中国語では「蒙古」(Měnggǔ中国語 (ラテン文字))と表記される。過去には、この漢字表記が侮蔑的な意味合いを持つとしてモンゴル側から変更が求められた経緯もあるが、歴史的に長く使用されてきた表記である。韓国においても、かつては主に「몽고(蒙古)」と呼称されたが、1990年代以降はモンゴル側の要請を受け入れ、「몽골」という表記が一般的になっている。

1992年2月13日に新モンゴル国憲法が採択されて以来、国家の公式名称は「モンゴル国」(Монгол Улсモンゴル・ウルスモンゴル語)と定められている。

3. 歴史

モンゴル地域の歴史は、先史時代の遊牧民の活動に始まり、匈奴、鮮卑、柔然、突厥といった古代遊牧国家の興亡を経て、13世紀にはチンギス・カンによるモンゴル帝国がユーラシア大陸の広大な領域を支配するに至った。その後、元の滅亡、清朝による支配、20世紀初頭の独立運動、社会主義国家の建設、そして1990年の民主化という激動の時代を経て、現代のモンゴル国へと繋がっている。これらの歴史的変遷は、モンゴル国のアイデンティティ形成、政治体制、社会構造、国際関係に深い影響を与え続けている。特に20世紀における社会主義体制下の抑圧と、その後の民主化への移行は、モンゴル社会に大きな変化をもたらした。

3.1. 先史時代と古代国家

モンゴル地域における人類の居住は旧石器時代に遡り、ホブド県の「ホイト・ツェンケル洞窟」では、約2万年前のマンモス、オオヤマネコ、フタコブラクダ、ダチョウなどを描いた鮮やかな壁画が発見されており、「モンゴルのラスコー」とも称される。また、ロシア領となっているマルタ遺跡からは約2万1千年前のヴィーナス小像が出土しており、旧石器時代後期のモンゴル北部における芸術水準の高さを示している。

新石器時代(紀元前5500年頃 - 紀元前3500年頃)には、ノロヴリン、タムサグブラグ、バヤンザグ、ラシャーン・ハドなどで農耕集落が形成されたが、その後、モンゴルの歴史において支配的な文化となる騎馬遊牧生活が導入された。騎馬遊牧は、アファナシェヴォ文化(紀元前3500年 - 紀元前2500年)期に考古学的証拠が見られ、このインド・ヨーロッパ系文化は中央モンゴルのハンガイ山脈まで及んでいた。アファナシェヴォ文化の墳墓から発見された車輪付き車両は紀元前2200年以前のものとされている。遊牧と金属加工は、その後のオクネフ文化(紀元前2千年紀)、アンドロノヴォ文化(紀元前2300年 - 紀元前1000年)、カラスク文化(紀元前1500年 - 紀元前300年)を経てさらに発展し、紀元前209年の鉄器時代の匈奴帝国で頂点に達した。匈奴以前の青銅器時代の遺跡としては、鹿石、ケレグスル(クルガン)、方形スラブ墓、岩絵などがある。

新石器時代から作物の栽培は続けられていたが、農業は常に遊牧に比べて小規模なものであった。農業は西方から伝来したか、この地域で独自に発生した可能性がある。銅器時代には、現在のモンゴル東部ではモンゴロイド系、西部ではユーロポイド系の住民がいたとされる。青銅器時代には、トハラ人(月氏)やスキタイ人がモンゴル西部に居住していた。アルタイ山脈で発見された約2500年前のものとみられるスキタイ人戦士のミイラは、金髪を持つ30歳から40歳の男性であった。

馬上の遊牧生活がモンゴルに導入されると、ユーラシア・ステップの政治的中心もモンゴルに移り、それは18世紀まで続いた。殷(紀元前1600年 - 紀元前1046年)や周(紀元前1046年 - 紀元前256年)の時代における北方遊牧民(例:鬼方、山戎、東胡)の中国への侵入は、遊牧帝国の時代の到来を予兆していた。

先史時代以来、モンゴルには遊牧民が居住し、時折、強大な連合体を形成して勢力を拡大した。共通の制度としては、ハーンの職、クリルタイ(最高評議会)、左右両翼、帝国軍(ケシク)、十進法の軍事制度などがあった。これらの帝国の中で最初のものである匈奴は、民族系統が不明確であり、紀元前209年に冒頓単于によって統一され連合体を形成した。匈奴は間もなく秦にとって最大の脅威となり、秦は匈奴の破壊的な襲撃に対する防御手段として万里の長城を建設せざるを得なくなった。将軍蒙恬の時代には、最大で約30万人の兵士が長城を防衛した。広大な匈奴帝国(紀元前209年 - 紀元後93年)の後には、モンゴル系の鮮卑帝国(紀元後93年 - 234年)が続き、これも現在のモンゴル全体よりも広い地域を支配した。鮮卑から派生したモンゴル系の柔然(330年 - 555年)は、「カガン」を皇帝の称号として初めて使用した。柔然は広大な帝国を支配したが、その後、さらに大きな帝国である突厥(555年 - 745年)に敗れた。

突厥は576年に現在のケルチにあたるパンティカパイオンを包囲した。その後、ウイグル・カガン国(745年 - 840年)が突厥を継承したが、ウイグルはキルギス人に敗れた。鮮卑の子孫であるモンゴル系の契丹は、遼(907年 - 1125年)の時代にモンゴルを支配し、その後、カムク・モンゴル(1125年 - 1206年)が台頭した。

中央モンゴルのビルゲ・カガン(684年 - 737年)の碑文には、カガンたちの時代が次のように要約されている。「戦いにおいて、彼らは世界の四方の国々を征服し、抑圧した。頭を持つ者には頭を下げさせ、膝を持つ者には膝を屈させた。東はカドゥルカン庶民まで、西は鉄門まで彼らは征服した...これらのカガンは賢明であった。これらのカガンは偉大であった。彼らの家臣も賢明で偉大であった。役人たちは民衆に対して誠実で実直であった。彼らはこのようにして国を治めた。このようにして彼らは民衆を支配した。彼らが死んだとき、ボクリ・チョルグ(百済朝鮮)、タガチャ(唐中国)、チベット(チベット帝国)、アヴァール(アヴァール・カガン国)、ローマ(東ローマ帝国)、キルギス、ウチ・クリカン、オトゥズ・タタール、契丹、タタビ(奚)からの使節が葬儀に参列した。かくも多くの人々が偉大なカガンたちを悼むために来た。彼らは有名なカガンたちであった。」

3.2. モンゴル帝国

12世紀末の混乱期に、テムジンという名の首長が、満州とアルタイ山脈の間に位置するモンゴル諸部族の統一に最終的に成功した。1206年、彼はチンギス・カンの称号を得て、その残虐さと獰猛さで知られる一連の軍事作戦を展開し、アジアの大部分を席巻し、世界史上最大の連続した陸上帝国であるモンゴル帝国を築き上げた。彼の子孫たちの下で、帝国は西は現在のポーランドから東は朝鮮半島まで、北はシベリアの一部から南はオマーン湾とベトナムにまで及び、その版図は約3300.00 万 km2(地球の総陸地面積の22%)に達し、人口は1億人を超えた(当時の地球総人口の約4分の1)。パクス・モンゴリカの出現は、その最盛期においてアジア全域の貿易と商業を著しく容易にした。

チンギス・カンの死後、帝国は4つの王国またはハン国に分割された。これらは、1259年のモンケ・ハーンの死後に起こった権力闘争であるトルイ家内戦(1260年-1264年)の後、実質的に独立した。ハン国の一つである「大ハン国」は、モンゴルの故地と現在の中国の大部分から成り、チンギス・カンの孫であるクビライ・ハーンの下で元朝として知られるようになった。彼は首都を現在の北京に置いた。1世紀以上の権勢の後、元朝は1368年に明朝によって打倒され、元朝の宮廷は北方に逃れ、北元となった。明軍がモンゴル人を彼らの故地へと追撃する中、彼らはモンゴルの首都カラコルムや他の都市を略奪し破壊することに成功した。これらの攻撃のいくつかは、アユルシリダラとその将軍ココ・テムルの下でモンゴル人によって撃退された。

3.3. 北元時代

元朝の支配者が中国本土から追放された後も、モンゴル人は彼らの故地を支配し続け、歴史学では北元として知られている。モンゴル部族の分裂に伴い、彼らの間では「四十と四」(Döčin dörbenドチン・ドルベンモンゴル語)としても知られていた。その後数世紀は、様々な派閥、特にチンギス家と非チンギス家のオイラトの間での激しい権力闘争、そして明による数度の侵攻(永楽帝による5度のモンゴル遠征など)によって特徴づけられた。

16世紀初頭、ダヤン・ハーンとそのカトゥンであるマンドフハイは、チンギス家の下に全てのモンゴル集団を再統一した。16世紀半ば、トゥメト部のアルタン・ハーン(ダヤン・ハーンの孫ではあるが、世襲または正当なハーンではなかった)が強力になった。彼は1557年にフフホトを建設した。1578年にダライ・ラマ3世と会見した後、彼はモンゴルへのチベット仏教の導入を命じた(これは2度目のことであった)。ハルハ・モンゴルのアブタイ・ハーンは仏教に改宗し、1585年にエルデネ・ゾー僧院を建立した。彼の孫であるザナバザルは、1640年に最初のジェプツンダンバ・ホトクトとなった。指導者たちに続いて、モンゴルの全人口が仏教を受け入れた。各家庭は、ゲルの北側に経典や仏像を祭壇に保管した。モンゴルの貴族は、土地、金銭、牧夫を僧院に寄進した。確立された宗教を持つ国家では典型的なように、最高の宗教機関である僧院は、精神的な力に加えて重要な世俗的な力も持っていた。

3.4. 清王朝による支配

最後のモンゴル人のハガンは、17世紀初頭のリンダン・ハーンであった。彼は中国の都市の略奪をめぐって満州人と対立し、また多くのモンゴル部族を疎遠にした。彼は1634年に亡くなった。1636年までに、内モンゴルの部族のほとんどが、清王朝を建国した満州人に服属した。ハルハは最終的に1691年に清の支配に服属し、これにより現在のモンゴルの全てが満州人の支配下に置かれた。数度の清・ジュンガル戦争の後、ジュンガル人(西モンゴル人またはオイラト)は、1757年と1758年の清によるジュンガル征服の間に事実上絶滅させられた。

一部の学者は、60万人以上のジュンガル人の約80%が、病気と戦争の組み合わせによって殺害されたと推定している。この出来事は、一部の学者によってジェノサイド(大量虐殺)と見なされているが、この解釈については議論がある。外モンゴルは比較的自治権を与えられ、トシェート・ハーン、セチェン・ハーン、ジャサクト・ハーン、サイン・ノヤン・ハーンといった世襲のチンギス系ハン国によって統治された。モンゴルのジェプツンダンバ・ホトクトは、絶大な事実上の権力を持っていた。満州人は中国人によるこの地域への大量移住を禁じ、これによりモンゴル人は彼らの文化を維持することができた。ロシアのヴォルガ川草原に移住したオイラト人は、カルムイク人として知られるようになった。

この時期の主要な交易路は、シベリアを通る茶の道であった。この道には25 kmから30 kmごとに常設の駅が置かれ、各駅には5家族から30家族が配置されていた。

1911年まで、清王朝は一連の同盟や婚姻、ならびに軍事的・経済的措置によってモンゴルの支配を維持した。満州人の「高級官僚」であるアムバンがフレー、ウリヤスタイ、ホブドに設置され、国は多数の封建的および教会的な領地に分割された(これらも清への忠誠心を持つ人々を権力の座に就かせた)。19世紀を通じて、封建領主たちは代表権をより重視し、臣民に対する責任を軽視するようになった。モンゴルの貴族の行動、中国商人による高利貸し行為、動物ではなく銀での帝国税の徴収は、遊牧民の間に広範な貧困をもたらした。1911年までに、外モンゴルには大小合わせて700の僧院があり、その11万5千人の僧侶は人口の21%を占めていた。ジェプツンダンバ・ホトクトの他に、外モンゴルには「タムガタイ・フトクトゥ」(印を持つ聖人)と呼ばれる13人の転生高僧がいた。

3.5. 近現代

モンゴル国の近現代史は、20世紀初頭の清朝からの独立運動に始まり、ソビエト連邦の影響下でのモンゴル人民共和国の成立、そして冷戦終結後の民主化と市場経済への移行という大きな変革期を経て、現代に至る。この過程で、モンゴルは政治的・社会的に大きな試練と変化を経験し、圧政からの解放、人権の確立、そして国際社会における独自の地位を模索し続けてきた。

3.5.1. 20世紀初頭の独立運動

19世紀、外モンゴルから内モンゴルにかけては、清朝の支配下に置かれていた。20世紀に入ると清朝は、北方の自国領の人口密度を高めることでロシア帝国側の侵略を防ぐ政策を実施し、それまでの辺境への漢人入植制限を廃止した。内モンゴルでは遊牧地が漢人により耕地に変えられ、モンゴル民族のうちに反漢・独立感情が高まり、反漢暴動が頻発した。中には貴族のトクトホ・タイジのように「馬賊」となり漢人襲撃を繰り返す者もいた。一方で知識人ハイシャンらは漢人商人の活動に反発を覚え、いまだ危機感の薄かった外モンゴル地域と連携して独立を達成することを画策。外モンゴル貴族のダ・ラマ・ツェレンチミドらと協力し外モンゴル諸侯に独立のための説得工作を行った。

1911年に辛亥革命が起こると、既にハイシャンらの説得工作が功を奏し、独立のための財政援助をロシアに求めていたハルハ地方(外モンゴルの多くの地域)の王侯たちは清からの独立を宣言した(1911年モンゴル革命)。モンゴルにおけるチベット仏教界で最高権威かつ民族全体のシンボルとして君臨していた化身ラマ(活仏)のジェプツンダンバ・ホトクト8世(ボグド・ハーン)をモンゴル国の君主(ハーン)として推戴し、ボグド・ハーン政権を樹立した。1913年には、チベットとの間でチベット・モンゴル相互承認条約を締結した。統治機構は清朝の整備したものをほぼそのまま利用することで、スムーズな政府の設置ができた。ただ内モンゴルとの連携については、内モンゴル解放軍を派遣し、一時的には内モンゴルの大部分を制圧したが、モンゴルの後ろ盾として経済的・軍事的支援を行っていたロシア帝国が、辛亥革命で成立した中華民国(中国)への配慮から内モンゴルからの撤退を要求、撤収を余儀なくされた。この独立運動は、モンゴル民族の自決意識の高まりを示すものであったが、国際的な力関係の中で完全な独立と統一は達成できなかった。

1915年、キャフタ条約で中国の宗主権下での外モンゴル「自治」のみが、清の後を引き継いだ中華民国とロシアによって承認されるが、内モンゴルについてはこの地への進出をうかがっていた日本に配慮して現状維持とされた。また、内モンゴルでも外モンゴルの独立に呼応する動きが見られたが、内モンゴルの大部分の地域が漢人地域になっており中国が手放そうとしなかったこと、モンゴル人の間で統一行動が取れなかったことなどから内外モンゴルの合併には至らず、以後は別々の道を歩むことになる。

3.5.2. モンゴル人民革命

1917年、ロシア革命が勃発すると、中国は外モンゴルでの勢力回復に乗り出し、1919年には外モンゴルを占領し自治を撤廃した。この中国による支配は圧政的であり、モンゴル民衆の反発を招いた。1920年10月、赤軍との内戦で不利な状況に追い込まれていたロマン・ウンゲルン率いる白軍が体制の立て直しのためにモンゴルへと侵入して中国軍を駆逐、ボグド・ハーン政権を復興させた。しかし、ウンゲルンの支配もまた残虐なものであり、人心は離反した。このような状況下で、ボドー、ダンザン、スフバートル、チョイバルサンら民族主義者、社会主義者はモンゴル人民党(のちのモンゴル人民革命党)を結成し、ソビエト・ロシアの援助を求めた。これに応じた赤軍や極東共和国軍はモンゴルに介入し、7月にジェプツンダンバ8世を君主とするモンゴル人民政府を樹立した(1921年モンゴル革命)。これにより、モンゴルは中華民国から実質的な独立を達成し、立憲君主制国家として再出発したが、1924年にジェプツンダンバ8世が死去すると、モンゴル人民共和国(社会主義国家)が成立した。この革命と独立の過程は、モンゴルのその後の運命を大きく左右し、ソビエト連邦との強い結びつきと、その後の社会主義体制下での人権抑圧の萌芽をもたらすこととなった。

3.5.3. モンゴル人民共和国

1924年のジェプツンダンバ・ホトクト8世の死後、モンゴルはモンゴル人民共和国として社会主義国家の道を歩み始めた。この時代は、ソビエト連邦の強い影響下にあり、政治、経済、社会のあらゆる面で大きな変革が行われた。しかし、その過程では権力闘争やスターリン主義的な政治的抑圧が横行し、多くの国民が自由を奪われ、困難な時期を経験した。民主主義や人権といった価値観は著しく軽視された。

3.5.4. 民主化と現代モンゴル

1989年末、ソビエト連邦の崩壊につながるソ連国内の動揺と東欧革命に触発されてモンゴルでも反官僚主義・民主化運動が起き、年明けの1990年春には、ドゥマーギーン・ソドノム閣僚会議議長(首相)の決断により、モンゴル人民革命党による一党独裁が放棄された(1990年モンゴル民主化運動)。この運動は、長年の圧政に対する民衆の自由と民主主義への渇望の表れであった。1992年にはモンゴル人民共和国からモンゴル国へと改称、新憲法を制定し、社会主義を完全に放棄した。複数政党制と市場経済が導入された。同時に、かつてのマルクス・レーニン主義のモンゴル人民革命党が現在の社会民主主義的なモンゴル人民党へと転換したことで、国の政治情勢は再編された。

この民主化プロセスにおいては、国際援助機関の関与により急速な市場経済化が進められたが、経済成長を重視するあまり富の公平な配分が十分に行われず、社会福祉が削減されることで貧富の差が拡大したとの批判もある。資本主義化後、貧富の差の拡大は国家的問題となっており、社会的な公正の実現が求められている。また社会主義時代から続いた官僚の汚職体質は民主化以後も根強く残り、むしろ悪化しているとの指摘もあり、民主的ガバナンスの確立が課題である。

ツェデンバル時代に批判されていたチンギス・カンについては、民族の英雄として再評価され、政府と国民が総力を挙げて復権に力を入れている。紙幣にまで使用されているほどである。また、カラコルム遺跡を除いて社会主義時代に積極的でなかったモンゴル帝国時代の遺跡の発掘や保存にも力を入れている。

非共産党の最初の選挙勝利は1993年(大統領選挙)と1996年(議会選挙)であった。中国は、モンゴルのアジア協力対話(ACD)、アジア太平洋経済協力(APEC)への加盟申請、および上海協力機構におけるオブザーバー資格の付与を支持してきた。

4. 地理

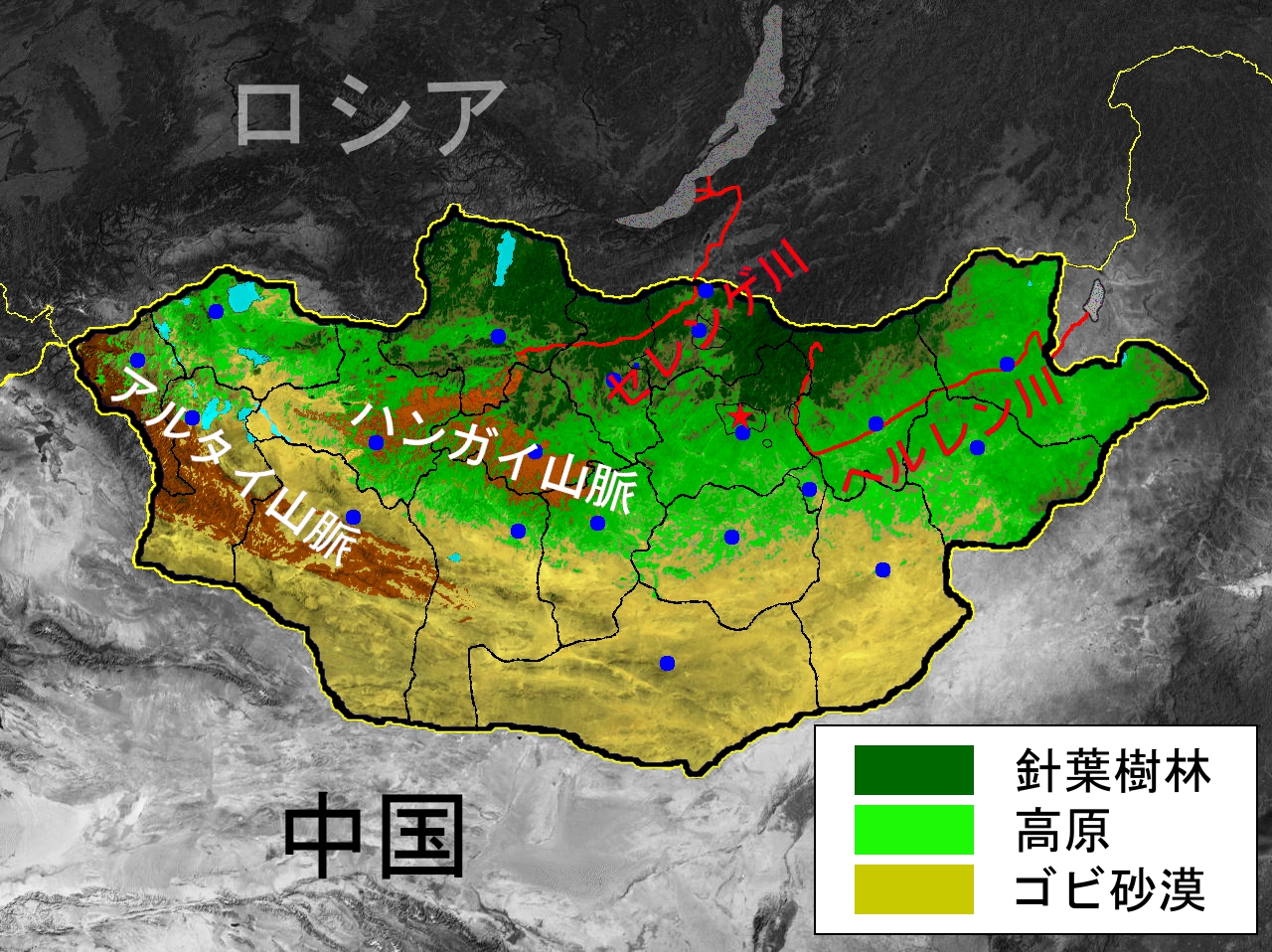

モンゴルは東アジアの北西部に位置し、広大な国土を持つ内陸国である。多様な自然環境を有し、国土の大部分はモンゴル高原に属し、平均海抜は約1580 mである。北部は冷涼な森林地帯、中央部は広大な草原(ステップ)、南部はゴビ砂漠へと続く変化に富んだ地形が特徴である。これらの地理的条件は、モンゴルの伝統的な遊牧文化や生態系に大きな影響を与えている。

モンゴルの面積は156.41 万 km2で、世界で18番目に広い国である。これは次に大きい国であるペルーよりもかなり広い。国土は主に北緯41度から52度の間(一部は52度以北)、東経87度から120度の間に位置する。参考として、モンゴルの最北部はほぼベルリン(ドイツ)やサスカトゥーン(カナダ)と同じ緯度にあり、最南部はほぼローマ(イタリア)やシカゴ(アメリカ)と同じ緯度にある。モンゴルの最西部はほぼインドのコルカタと同じ経度にあり、最東部は中国の秦皇島や杭州、そして台湾の西端と同じ経度にある。モンゴルはカザフスタンと国境を接していないが、最西端はカザフスタンからわずか36.76 kmの距離にあり、ほぼ四重境界点を形成している。

森林面積は国土の11.2%を占める。オブス湖流域はロシアのトゥヴァ共和国と共有しており、自然世界遺産に登録されている。

近年、国土の90%で砂漠化が進行し、6.90 万 km2の牧草地帯が失われた。モンゴルで見られた植物種の75%が絶滅、森林伐採により川の水位は半減し、北方の森林地帯を中心に3,800の河川と3,500の湖があったが、2000年以降、約850の河川と約1,000の湖が地図上から完全に姿を消している。これらの環境問題は、地球温暖化や過放牧などが原因とされ、国民生活や生態系に深刻な影響を及ぼしており、持続可能な開発と環境保全の両立が喫緊の課題となっている。

4.1. 地形

モンゴルの地形は変化に富んでおり、南部にはゴビ砂漠が広がり、北部と西部には寒冷な山岳地帯が続く。国土の多くはモンゴル・満州草原であり、森林は国土全体の11.2%を占める。

主要な山脈としては、西部に標高4374 mのフイテン山を最高峰とするタワン・ボグド山塊を含むアルタイ山脈、中央部にはハンガイ山脈がある。

南部には広大なゴビ砂漠が広がり、東部には草原地帯が続く。モンゴル全土がモンゴル高原の一部と見なされている。モンゴルの最高地点は、最西端のタワン・ボグド山群にあるフイテン山で、標高4374 mである。ロシアのトゥヴァ共和国と共有するオブス湖盆地は、自然の世界遺産である。

4.2. 気候

モンゴルは「永遠の青空の国」または「青空の国」(モンゴル語:Мөнх хөх тэнгэрийн оронメンフ・フフ・テンゲリーン・オロンモンゴル語)として知られ、年間250日以上が晴天である。

国土の大部分は、夏は暑く、冬は極寒で、1月の平均気温は-30 °Cまで下がる。シベリアから冷たく重く浅い広大な寒気団が冬に流れ込み、川の谷や低い盆地に溜まるため非常に寒い気温となるが、山の斜面は気温逆転(高度が上がるにつれて気温が上昇する)の影響ではるかに暖かい。

冬にはモンゴル全土がシベリア高気圧の影響下に入る。この寒波の影響を最も強く受ける地域は、オブス県(オラーンゴム)、西部フブスグル県(リンチンルンベ)、東部ザブハン県(トソンツェンゲル)、北部ボルガン県(フタグ)、東部ドルノド県(ハルヒーン・ゴル)である。ウランバートルも強く影響を受けるが、それほど深刻ではない。寒さは南に行くほど和らぎ、最も暖かい1月の気温はウムヌゴビ県(ダランザドガド、ハンボグド)および中国と国境を接するアルタイ山脈地域で記録される。特異な微気候を持つのは、アルハンガイ県中央部および東部(ツェツェルレグ)とウブルハンガイ県北部(アルバイヘール)の肥沃な草原森林地帯で、1月の平均気温は南部の最も暖かい砂漠地帯と同等か、しばしばそれ以上であり、さらに安定している。ハンガイ山脈はこの微気候の形成に一定の役割を果たしている。この微気候の中で最も暖かい町であるツェツェルレグでは、1月の夜間の気温が-30 °Cを下回ることは稀で、日中の気温はしばしば0 °Cから5 °Cに達する。

モンゴルは「ゾド」として知られる時折の厳しい気候条件にさらされる。ゾドは、国の家畜の大部分が飢餓や凍結、あるいはその両方で死ぬ結果をもたらし、主に牧畜に依存する人口にとって経済的混乱を引き起こす。ウランバートルの年間平均気温は-1.3 °Cであり、世界で最も寒い首都である。モンゴルは標高が高く、寒冷で風が強い。極端な大陸性気候で、冬は長く寒く、夏は短く、年間降水量のほとんどが夏に降る。年間平均257日が快晴で、通常、高気圧地域の中心にある。降水量は北部で最も多く(年間平均200 mmから350 mm)、南部で最も少なく、年間100 mmから200 mmである。年間最高降水量は、ロシアとの国境に近いボルガン県の森林地帯で622.297 mm、最低降水量はゴビ砂漠で41.735 mmであった(1961年~1990年の期間)。ボルガン県の人口希薄な最北部は年間平均600 mmの降水量があり、これは北京(571.8 mm)やベルリン(571 mm)よりも多いことを意味する。

4.3. 自然環境と生態系

「ゴビ」とは、砂漠のステップを指すモンゴル語の用語であり、通常、マーモットを支えるには植生が不十分だが、ラクダを支えるには十分な乾燥した放牧地のカテゴリーを指す。モンゴル人はゴビを真の砂漠とは区別するが、モンゴルの風景に不慣れな部外者にはその区別が必ずしも明らかではない。

ゴビの放牧地は脆弱で、過放牧によって容易に破壊され、その結果、真の砂漠、つまりフタコブラクダでさえ生き残れない石だらけの荒れ地が拡大する。ゴビの乾燥した状況は、ヒマラヤ山脈によって引き起こされる雨蔭効果に起因すると考えられている。1000万年前にインド・オーストラリアプレートとユーラシアプレートの衝突によってヒマラヤ山脈が形成される前は、モンゴルは主要な動物相にとって繁栄した生息地であったが、蒸発源からの距離のために依然としてやや乾燥して寒冷であった。ゴビからは、よく知られた恐竜の化石のほかに、ウミガメや軟体動物の化石が発見されている。カブトエビは今日でもゴビで見られる。オノン川やケルレン川、ボイル湖を含むモンゴル東部は、太平洋に流れ込むアムール川流域の一部を形成している。そこには、オノン川・ケルレン川の東ブルックヤツメやダウリアザリガニ(Cambaroides dauricusラテン語)、ダウリア真珠貝(Dahurinaia dahuricaラテン語)、そしてボイル湖のシベリアエビ(Exopalaemon modestusラテン語)といったユニークな種が生息している。

モンゴルは、2019年の森林景観保全指数で平均9.36/10のスコアを記録し、172カ国中6位にランクされた。

モンゴルは、ユキヒョウ、ゴビヒグマ(マザーライ)、野生のフタコブラクダ(ハブトガイ)、モンゴルノロバ(アジアノロバ)、モウコノウマ(タヒ)など、多くの有名な動物種の生息地である。草原には、モンゴルガゼルやサイガレイヨウなどの有蹄類、そしてシベリアアイベックスやアルガリなどの山岳種が生息している。捕食者には、タイリクオオカミやコルサックギツネなどがいる。マヌルネコもモンゴルの岩場や丘陵地帯で見られる。

モンゴルは、ハヤブサの繁殖地として世界的に重要である。国は、ソウゲンワシ、イヌワシ、クロハゲワシ、ヒゲワシ、そしてハゲワシなど、多くの大型猛禽類の重要な生息地でもある。アネハヅルは、モンゴルを含む広大な範囲で繁殖している。

モンゴルの魚類相は比較的乏しく、北部河川のサケ科魚類(タイメン、レノック、カワヒメマスなど)や、南部の内陸流域のいくつかの固有種(例えば、アルタイ・オスマン)が中心である。

環境問題としては、砂漠化の進行、森林伐採、鉱業活動による水質汚染や土壌汚染、大気汚染などが挙げられる。これらは、脆弱な生態系と伝統的な遊牧生活に深刻な影響を与えている。政府や国際機関は、これらの問題に対処するため、国立公園や自然保護区の設置、持続可能な土地利用の推進、環境教育の強化などに取り組んでいる。

5. 政治

モンゴルは半大統領制の議会制民主主義共和国であり、大統領は直接選挙で選出される。国民はまた、国会である国家大会議の議員を選挙する。大統領は首相を任命し、首相の提案に基づいて内閣を指名する。モンゴル国憲法は、完全な表現の自由や信教の自由を含む多くの基本的人権を保障している。モンゴルは2019年に憲法を改正し、大統領から首相へ一部の権限を移管した。2023年5月31日、モンゴル議会は憲法改正を承認し、議席数を76から126に増やし、比例代表制を再導入する選挙制度を変更した。

社会主義時代はモンゴル人民革命党(現在のモンゴル人民党)の「指導的役割」が憲法で規定される一党独裁体制であり、議会制度もソビエト型の国家大会議を最高機関としていた。1990年の民主化後に自由選挙による複数政党制を導入し、1992年の新憲法公布後はともに直接選挙で選出される一院制の国家大会議と大統領が並立する二元主義的議院内閣制(半大統領制)を採用した。国家大会議はその後4年ごとに総選挙を行ってきたが、その度に政権が交代するという経緯をたどっている。なお大統領は「国民の統合の象徴」とされ、国家大会議の可決した法案の拒否権や首相指名権などの実質的な政治権能を持つが、国家大会議に議席を持つ政党の被指名者しか立候補できず、また選挙のみによってただちに就任するのではなく、国家大会議が選挙で多数を確保した候補者を法律で認定する手続を経て就任する制約もあるため、大統領より長い歴史を持つ国家大会議との関係は必ずしも良好とは言えない。

この政治システムは、民主主義の発展と定着を目指すモンゴルにとって重要な基盤であるが、汚職問題や政治的安定性の確保といった課題も抱えている。

5.1. 政府構造

モンゴルの統治構造は、三権分立の原則に基づいている。このシステムは、権力の集中を防ぎ、国民の権利と自由を保障することを目的としている。

大統領は国家元首であり、国民の直接選挙によって選出される。任期は4年で、再選は1回のみ可能。大統領は国家大会議が可決した法律に対する拒否権、裁判官や大使の任命権を持つ。また、軍の最高司令官でもある。大統領の役割は、国家の統一と安定を象徴し、憲法の遵守を監督することにある。

内閣は行政権を担当し、首相と各省大臣で構成される。首相は国家大会議で多数議席を獲得した政党または政党連合から指名され、大統領が任命する。大臣は首相の提案に基づき、大統領が任命し、国家大会議の承認を得る。内閣は国家大会議に対して責任を負い、政策の立案と実行、国家予算の編成と執行、外交関係の維持など、広範な行政事務を管掌する。

国家大会議(Улсын Их Хуралウルスィン・イフ・ホラルモンゴル語)は一院制の議会であり、国の立法府である。議員は国民の直接選挙で選出され、定数は126議席(2023年改正以前は76議席)、任期は4年。国家大会議は法律の制定、予算の承認、首相の選出・不信任、条約の批准などを行う。議長は議員の中から選出される。国家大会議は、国民の代表として政府の活動を監視し、国民の意思を国政に反映させる重要な役割を担う。

2019年の憲法改正により、大統領の権限の一部が首相と国家大会議に移管され、議院内閣制の要素が強化された。さらに2023年の憲法改正では、国家大会議の議席数が増加し、選挙制度に比例代表制が再導入されるなど、政治システムに変化が見られる。これらの改正は、よりバランスの取れた権力分立と、国民の多様な意見を反映した政治の実現を目指すものである。

5.2. 主要政党

モンゴルには多数の政党が存在するが、主要な政党はモンゴル人民党と民主党である。これらの政党は、民主化以降のモンゴル政治において中心的な役割を果たしてきた。

- モンゴル人民党(MPP):旧モンゴル人民革命党。1921年の革命以来、モンゴル政治を長らく支配してきた。1990年の民主化後も主要政党の一つとして活動し、社会民主主義を掲げている。伝統的に地方や高齢者層に強い支持基盤を持つ。2016年、2020年の議会選挙で地滑り的勝利を収め、政権を担っている。

- 民主党(DP):1990年の民主化運動を主導した勢力が結集して結成された。自由主義、保守主義を基盤とし、市場経済化を推進してきた。都市部や若者層からの支持が比較的厚い。1996年から2000年、および2012年から2016年に政権を担当した。

モンゴル人民党(1924年から2010年までは人民革命党として知られる)は、1921年から1996年まで(1990年までは一党制)、および2000年から2004年まで政権を担った。2004年から2006年までは、民主党および他の2つの政党との連立政権の一部であり、2006年以降は他の2つの連立政権で主要政党であった。同党は2012年の選挙で政権を失う前に、2004年から2回の政権交代を開始した。民主党は1996年から2000年までの与党連合の主要勢力であり、2004年から2006年までは人民革命党との連立でほぼ同等のパートナーであった。2012年6月28日の国会選挙では、どの政党も過半数を獲得できなかった。しかし、民主党が最多議席を獲得したため、その党首であるノロブ・アルタンホヤグが2012年8月10日に首相に任命された。2014年、彼はチメディーン・サイハンビレグに交代した。モンゴル人民党は2016年の選挙で地滑り的勝利を収め、次期首相はモンゴル人民党のウフナーギーン・フレルスフとなった。2020年6月、MPPは選挙で地滑り的勝利を収めた。76議席のうち62議席を獲得し、主要野党のDPは11議席を獲得した。選挙前、与党はMPPに有利な形で選挙区を再編していたとされる。

2021年1月、コロナウイルス患者の扱いに抗議するデモの後、ウフナーギーン・フレルスフ首相は辞任した。2021年1月27日、MPPのロブサンナムスライ・オユーンエルデネが新首相に就任した。彼は海外で学んだ若い世代の指導者を代表している。

ツァヒアギーン・エルベグドルジは、2期元首相であり民主党のメンバーで、現職のナンバリーン・エンフバヤルを破り、2009年5月24日に大統領に選出され、同年6月18日に就任した。与党のモンゴル人民革命党(MPRP)は、2009年10月にスフバータル・バトボルドを新首相に指名した。エルベグドルジは2013年6月26日に再選され、2013年7月10日に大統領として2期目の就任宣誓を行った。2017年6月、野党民主党候補のハルトマーギーン・バトトルガが大統領選挙で勝利した。彼は2017年7月10日に就任した。

2021年6月、元首相のウフナーギーン・フレルスフ(与党モンゴル人民党(MPP)候補)が、大統領選挙で勝利し、同国6人目の民主的に選出された大統領となった。

モンゴルの政治は、これらの主要政党間の競争と協調を通じて運営されているが、政治腐敗や政策の一貫性の欠如といった課題も指摘されており、国民の政治不信を招くこともある。民主主義の深化と国民の信頼回復が求められている。

非政府組織のフリーダム・ハウスはモンゴルを自由な国と見なしている。

5.3. 司法制度と人権

モンゴルの司法制度は、モンゴル国憲法および関連法規に基づいて運営されており、裁判所、検察庁、弁護士会などが主要な構成要素である。司法の独立と公正な裁判の保障は、民主主義国家としてのモンゴルにとって不可欠な要素である。

裁判所は三審制を採用しており、第一審裁判所(各県のソムおよび首都ウランバートルの各区に設置)、控訴裁判所(各県および首都ウランバートルに設置)、そして最終審として最高裁判所がある。憲法問題については、別途、憲法裁判所が管轄する。裁判官の任命は、司法総評議会が推薦し、国家大会議が承認した後、大統領が任命する。

検察庁は、法律の統一的適用を監視し、犯罪捜査、公訴の提起・維持、裁判の執行監督などを行う。

弁護士制度も確立されており、市民の法的権利の擁護を担う。

1990年の民主化以降、モンゴルにおける人権状況は大きく改善された。新憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、集会の自由、結社の自由など、基本的な人権を保障している。死刑制度は2017年に完全に廃止された。これらの進展は、国際社会からも評価されている。

しかし、依然として課題も存在する。報道によれば、汚職、司法の独立性への懸念、警察による過剰な力の行使や拷問の疑い、LGBTに対する差別、女性に対する暴力、人身売買などが報告されている。政府はこれらの問題に対処するため、法制度の整備や国際的な人権基準の導入を進めているが、実効性の確保が求められている。特に、鉱物資源開発に伴う環境破壊や、それが地域住民の生活や健康に与える影響、経済格差の拡大といった問題も、人権の観点から重要な課題となっている。市民社会組織(CSO)や人権擁護団体は、これらの問題に対する監視と提言を続けており、人権状況のさらなる改善に向けた努力が続けられている。

紛争解決の代替手段として、仲裁センターが商業紛争やその他の紛争に対する代替的紛争解決の選択肢を提供している。

6. 国際関係

モンゴルの外交政策は、伝統的に二大隣国であるロシアと中国との関係に焦点を当ててきた。モンゴルはこれらの国々に経済的に依存しており、中国はモンゴルの最大の輸出相手国(輸出全体の78%)であり、次いでスイス(15%)、シンガポール(3%)と続く。モンゴルは輸入品の36%を中国から、29%をロシアから得ている。モンゴルはまた、「シベリアの力2」天然ガスパイプラインを通じて中国およびロシアとの三国間パートナーシップを追求しており、ロシアのアレクサンドル・ノヴァク副首相によれば、契約は「近い将来」に締結される予定である。中国がモンゴルの最も重要な貿易相手国であるため、モンゴルは現在の米中対立から距離を置こうと努めている。

1990年代初頭以降、モンゴルは「第三の隣国政策」を追求し、二大隣国以外の国々とのより深い関係とパートナーシップの構築を目指している。特に文化や経済問題において、より広範な国々との良好な関係を求め、対内直接投資と貿易の奨励に焦点を当てている。この政策の主要な対象国には、日本、アメリカ合衆国、韓国、欧州連合(EU)などが含まれる。これらの国々との関係強化は、モンゴルの外交的自立性と経済的安定性の向上に寄与している。

モンゴルは、1992年の設立以来、小国フォーラム(FOSS)のメンバーである。

2011年に当時のアメリカ副大統領ジョー・バイデンがモンゴルを訪問し、モンゴルの第三の隣国政策を支持した。

2015年に当時のツァヒアギーン・エルベグドルジ大統領によってモンゴルを永世中立国にするという方針が定められたが、2020年5月には事実上頓挫している。

モンゴルは上海協力機構(SCO)のオブザーバー国でもある。

モンゴルは多くの国に外交使節団を置き、以下の世界各国の首都に大使館を設置している:

アンカラ、アスタナ、バンコク、北京、ベルリン、ブラジリア、ブリュッセル、ブダペスト、カイロ、キャンベラ、ハノイ、ハバナ、ジャカルタ、クアラルンプール、クウェートシティ、ロンドン、モスクワ、ニューデリー、オタワ、パリ、プラハ、平壌、ローマ、ソウル、シンガポール、ソフィア、ストックホルム、東京、ウィーン、ビエンチャン、ワルシャワ、ワシントンD.C.

6.1. 主要な二国間関係

モンゴルは、地理的・歴史的背景から、特にロシアと中国との二国間関係を重視している。これら二大国との安定した関係は、モンゴルの安全保障と経済発展にとって不可欠である。同時に、「第三の隣国政策」に基づき、これら二大国以外の国々とも積極的な関係構築を進め、外交の多角化と国際社会における発言力の向上を目指している。

6.1.1. ロシアとの関係

モンゴルとロシアは、歴史的に深い結びつきを持つ。ソビエト連邦時代、モンゴルはソ連の強力な支援のもとで国家建設を進め、政治・経済・軍事の各分野で緊密な協力関係にあった。冷戦終結後も、両国は伝統的な友好関係を維持しつつ、新たなパートナーシップを模索している。

政治的には、両国首脳間の定期的な相互訪問や、国際場裡における連携が見られる。経済的には、モンゴルはロシアからのエネルギー供給(特に石油製品)に大きく依存しており、ロシアはモンゴルの主要な貿易相手国の一つである。また、モンゴル縦貫鉄道はロシアのシベリア鉄道と接続しており、物流の重要なルートとなっている。近年では、天然ガスパイプライン「シベリアの力2」プロジェクトが計画されており、これが実現すれば両国間の経済的結びつきはさらに強化される見込みである。

軍事面では、伝統的な協力関係が継続されており、合同軍事演習の実施やロシアからの装備調達などが行われている。

文化・人的交流も活発で、多くのモンゴル人学生がロシアに留学している。しかし、ソ連崩壊後のロシアの影響力低下や、モンゴルの多角外交推進に伴い、関係性には変化も見られる。モンゴル国内では、ロシアへの過度な依存に対する警戒感や、より対等な関係を求める声も存在する。

6.1.2. 中国との関係

モンゴルと中国は、長い国境線を接する隣国であり、経済的な相互依存関係が非常に強い。歴史的には、モンゴル帝国による中国支配(元朝)や、清朝によるモンゴル支配といった複雑な関係があった。

現代においては、中国はモンゴルにとって最大の貿易相手国であり、輸出入ともに中国が大きな割合を占めている。特に、モンゴルの主要輸出品である石炭や銅などの鉱物資源の多くが中国向けである。中国からの投資も活発であり、鉱山開発やインフラ整備など多岐にわたる。

政治的には、両国は「戦略的パートナーシップ」を構築し、安定した関係を維持している。しかし、モンゴル国内では、中国の経済的影響力の増大や、それに伴う環境問題、内モンゴル自治区におけるモンゴル民族の人権問題(言語・文化の抑圧など)に対する強い懸念が存在する。これらの問題は、モンゴル国民の対中感情に影響を与え、時に抗議活動に発展することもある。また、歴史的経緯から、中国に対する複雑な国民感情も見られる。

国境問題は基本的に解決済みであるが、不法越境や密輸などの問題は時折発生している。両国は、経済協力を中心としつつも、政治的・文化的な交流も進めており、上海協力機構などの国際的な枠組みにおいても協力関係にある。モンゴルとしては、中国との経済関係を維持しつつも、国家主権と文化的アイデンティティをいかに守るかが重要な課題となっている。

6.1.3. 第三の隣国政策

モンゴルは、ロシアと中国という二大隣国に挟まれた地政学的条件から、これら二国への過度な依存を避け、外交の多角化を図るために「第三の隣国」政策を推進している。この政策は、1990年代初頭の民主化以降、モンゴル外交の基本方針の一つとなっている。

「第三の隣国」とは、地理的に隣接していなくても、政治的・経済的・文化的に重要な関係を築くことができる国々を指す。主な対象国としては、日本、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)諸国、韓国、インド、トルコ、オーストラリアなどが挙げられる。

この政策の目標は、

- 国家の安全保障の強化:二大国からの潜在的な圧力を相殺し、外交的選択肢を増やす。

- 経済発展のための協力パートナーの多様化:貿易・投資相手国を増やし、経済的脆弱性を軽減する。

- 民主主義的価値観の共有と国際社会における発言力の向上:同じ価値観を持つ国々との連携を深め、国際場裡での影響力を高める。

などである。

具体的な取り組みとしては、これらの国々との首脳・閣僚級の相互訪問、経済・技術協力、文化交流、安全保障分野での協力(PKOへの共同参加、合同軍事演習など)が積極的に行われている。例えば、日本はモンゴルにとって最大の政府開発援助(ODA)供与国であり、経済発展や人材育成に大きく貢献している。アメリカとは、民主主義推進や安全保障分野での協力が進んでいる。

「第三の隣国」政策は、モンゴルが国際社会において自立的かつバランスの取れた外交を展開し、国家の主権と利益を確保するための重要な戦略と位置づけられている。この政策の成功は、モンゴルの民主主義の安定と持続可能な発展に不可欠である。

6.2. 国際機関における活動

モンゴルは、1961年に国際連合(UN)に加盟して以来、国際社会の責任ある一員として積極的に活動している。国連においては、総会や各種委員会、専門機関の活動に参加し、国際平和と安全の維持、経済社会開発、人権擁護といった国連の目標達成に貢献している。特に、国際連合平和維持活動(PKO)への部隊派遣は、モンゴルの国際貢献における重要な柱の一つであり、シエラレオネ、チャド、南スーダン、アフガニスタンなど、世界各地の紛争地域や復興支援活動に積極的に参加してきた。これは、モンゴルが小国ながらも国際的な責任を果たそうとする姿勢を示すものである。

モンゴルは、国連以外にも多くの国際機関や地域協力の枠組みに加盟している。主なものとしては、

- 世界貿易機関(WTO):1997年に加盟し、多角的貿易体制の発展に貢献している。

- アジア協力対話(ACD)

- G77

- アジアインフラ投資銀行(AIIB)

- 非同盟運動

- 北大西洋条約機構(NATO)のグローバル・パートナー

- 欧州安全保障協力機構(OSCE)のアジア協力パートナー

- 上海協力機構(SCO)のオブザーバー国

これらの機関や枠組みを通じて、モンゴルは国際的な課題解決に向けた議論や協力に参加し、自国の国益を追求するとともに、地域および世界の平和と繁栄に貢献することを目指している。また、モンゴルは、内陸開発途上国としての立場から、同様の境遇にある国々との連携も重視し、共通の課題解決に向けて積極的に発言している。これらの活動は、モンゴルの国際的な認知度を高め、外交関係を多角化する上で重要な役割を果たしている。

7. 軍事

モンゴル国の正式国軍であるモンゴル国軍(モンゴル語: Монгол Улсын Зэвсэгт Хүчинモンゴル・ウルシン・ゼフセグト・フチンモンゴル語)は、社会主義時代のモンゴル人民軍から社会主義政権崩壊後に国軍として引き継がれた軍隊である。モンゴル国では徴兵制度が敷かれており、満18歳以上の男子は1年間の兵役義務を有するが、兵役代替金と呼ばれる納付金(約800ドル)を納付するか、海外に留学するなどで26歳までやり過ごせば兵役義務は消滅する。子供が幼少の場合も免除される。

総兵力は約9,100人、予備兵力は14万人。軍事予算は181億8,680万トゥグルグ(2003年時点)。モンゴル国軍の装備は、主に人民軍時代ソ連から取得した兵器がほとんどであるが、戦闘機や攻撃ヘリコプターなどは全て退役している。現在保有するのはMi-8Tなど少数のみ。地対空ミサイルも保有していたが、現在可動状態にあるかは疑問である。機器の保守能力が低下しているため、戦闘機などに至っては部品の共食い整備の挙句に全機が退役した。

モンゴル国軍は、モンゴルの独立、主権、領土保全を防衛する任務を負う。その構成は、平時においては陸軍、空軍、建設工兵部隊、サイバーセキュリティ部隊、特殊部隊の5つの部門から成る。戦時には、国境警備隊、国内軍、国家緊急事態管理局も軍の指揮系統に組み込まれる。国軍参謀本部が主要な管理機関であり、政府管轄の国防省とは独立して運営されている。

近年は、組織の生き残りのために海外協力と災害対策を2本柱に掲げ、アメリカ合衆国などによるイラク戦争に際してはいち早く支持を表明したほか、ソ連製装甲兵員輸送車に乗った国軍部隊を派遣した。2003年のイラク侵攻を支援し、イラクへ103人から180人の兵士を数回にわたり派遣した。約130人の兵士がアフガニスタンに展開された。200人のモンゴル兵士が、シエラレオネで国連の特別法廷を保護する国連の任務に基づき活動しており、2009年7月には、モンゴルはMINURCATを支援するためにチャドへ大隊を派遣することを決定した。

2005年から2006年にかけて、約40人の兵士がベルギーとルクセンブルクの派遣団と共にコソボに展開した。ほかにもモンゴル国軍は、アフガニスタン軍への指導(ソ連製の装備に習熟していたため)や国際連合平和維持活動(PKO)にも参加している。

2004年、ブルガリアが議長国を務める中、欧州安全保障協力機構(OSCE)はモンゴルをアジアにおける最新のパートナーとして招待した。

海軍は存在しない。かつて湖上の石油輸送目的にスフバートル号(モンゴル語: Сүхбаатарスフバートルモンゴル語)を保有していたが、1997年に民営化された。

モンゴル国の国境警備隊であるモンゴル国境保護総局(国境保護総局)は国軍とは別組織となっている。モンゴルが国境警備に力を入れるのは、家畜が越境したときの隣接国とのトラブルに対応するためである。

8. 行政区画

モンゴルは21の県(аймагアイマクモンゴル語)に分かれており、それらはさらに330の郡(сумソムモンゴル語)に細分化される。首都ウランバートルは、県と同格の首都(自治体)として別途行政管理されている。アイマクは以下の通りである。

- アルハンガイ県

- バヤン・ウルギー県

- バヤンホンゴル県

- ボルガン県

- ダルハン・オール県

- ドルノド県

- ドルノゴビ県

- ドンドゴビ県

- ゴビ・アルタイ県

- ゴビスンベル県

- ヘンティー県

- ホブド県

- フブスグル県

- ウムヌゴビ県

- オルホン県

- ウブルハンガイ県

- セレンゲ県

- スフバータル県

- トゥブ県

- オブス県

- ザブハン県

各ソムの人口は約3,000人ほどで、ソムの下には村にあたる1681のバグ(багバグモンゴル語)があり、バグは50から100家族ほどで構成されている(2001年のアジア開発銀行資料より)。世界的に見ても都市への人口集中が高い国である。

8.1. 主要都市

2020年現在、人口の47.6%が首都ウランバートルに居住し、さらに21.4%がダルハン、エルデネト、各県の県庁所在地、郡(ソム)の中心地、その他の恒久的集落に居住し、31.0%が農村地域に居住している。

モンゴル国の主要都市は以下の通りである(人口は2020年モンゴル国家統計局による)。

| 順位 | 都市名 | 県 | 人口(人) |

|---|---|---|---|

| 1 | ウランバートル | ウランバートル市 | 1,426,645 |

| 2 | エルデネト | オルホン県 | 101,421 |

| 3 | ダルハン | ダルハン・オール県 | 83,213 |

| 4 | チョイバルサン | ドルノド県 | 46,683 |

| 5 | ムルン | フブスグル県 | 41,586 |

| 6 | ナライフ* | ウランバートル市 | 38,690 |

| 7 | ウルギー | バヤン・ウルギー県 | 38,310 |

| 8 | アルバイヘール | ウブルハンガイ県 | 33,743 |

| 9 | バヤンホンゴル | バヤンホンゴル県 | 31,948 |

| 10 | ホブド | ホブド県 | 31,081 |

| 11 | オラーンゴム | オブス県 | 30,958 |

| 12 | バガヌール* | ウランバートル市 | 29,342 |

| 13 | ダランザドガド | ウムヌゴビ県 | 27,525 |

| 14 | サインシャンド | ドルノゴビ県 | 24,552 |

| 15 | チンギス・シティ | ヘンティー県 | 22,216 |

| 16 | スフバートル | セレンゲ県 | 22,470 |

| 17 | ズーンハラア | セレンゲ県 | 21,093 |

| 18 | ツェツェルレグ | アルハンガイ県 | 20,645 |

| 19 | バルーンウルト | スフバータル県 | 19,255 |

| 20 | ザミンウード | ドルノゴビ県 | 19,116 |

* ウランバートル行政区内

これらの都市は、それぞれの地域の政治・経済・文化の中心として機能しており、特にウランバートルは国の発展において中心的な役割を担っている。

9. 経済

モンゴルの経済活動は、長らく牧畜と農業を基盤としてきたが、銅、石炭、モリブデン、錫、タングステン、金といった豊富な鉱物資源の開発が工業生産の原動力として浮上している。鉱業(GDPの21.8%)と農業(GDPの16%)に加えて、GDP構成における主要産業は、卸売・小売業およびサービス業、運輸・倉庫業、不動産業である。また、モンゴルは世界の原毛カシミヤの5分の1を生産している。

非公式経済は、公式経済の少なくとも3分の1の規模と推定されている。2022年時点で、モンゴルの輸出の78%が中華人民共和国向けであり、中国はモンゴルの輸入の36%を供給している。

国際通貨基金(IMF)の統計によると、2018年のモンゴルの国内総生産(GDP)は約130.00 億 USD。一人あたりのGDPは4041 USDで、世界平均のおよそ40パーセントの水準である。

2011年の調査では、1日2ドル未満で暮らす貧困層は115万人と推計されており、国民の40パーセント以上を占めている。首都ウランバートルでは、地下で暮らすストリートチルドレン(マンホールチルドレン)もおり、深刻な社会問題となっている。

世界銀行は、鉱業の拡大と大規模な公共投資によりモンゴルの開発見通しは有望であると述べているが、インフレ、中国からの外部需要の弱体化、大規模な偶発債務による持続的な財政リスクといった課題が残っている。アジア開発銀行によると、2022年にはモンゴルの人口の27.1%が国内貧困ライン以下で生活していた。同年、一人当たりGDPは1.21 万 USDと推定された。

モンゴルの実質GDPは、中国からの旺盛な需要に牽引された記録的な石炭生産により、2023年に7%成長した。2024年初頭のインフレ率は、世界の食料・燃料価格の下落により7%に低下した。輸入量が大幅に増加したにもかかわらず、モンゴルは石炭輸出の急増により経常黒字を記録した。鉱業部門の成長は引き続きGDP成長を牽引すると予想されるが、国際通貨基金は、石炭価格の下落により経常収支は大幅な赤字に戻ると予測している。

2011年、シティグループのアナリストはモンゴルを「グローバル成長創出国」の一つと特定した。これは2010年から2050年にかけて最も有望な成長見通しを持つ国々である。1991年にウランバートルに設立されたモンゴル証券取引所は、時価総額において世界で最も小さな証券取引所の一つである。2024年現在、180社が上場しており、総時価総額は32.00 億 USDである。国際金融公社(IFC)は現在、ビジネスのしやすさスコアリングにおいてモンゴルを世界で81位にランク付けしている。

経済成長の一方で、貧富の差の拡大や汚職の蔓延は深刻な社会問題であり、民主主義の健全な発展と国民生活の安定を脅かしている。これらの課題の克服が、モンゴルの持続可能な発展にとって不可欠である。

9.1. 経済構造と動向

モンゴル経済は、伝統的な遊牧経済から市場経済への移行期にある。1990年代初頭の民主化以降、経済自由化が進められたが、その過程で急激なインフレや食糧不足も経験した。近年は、豊富な鉱物資源(石炭、銅、金など)の開発を背景に高い経済成長を遂げている時期もあるが、国際的な資源価格の変動や主要貿易相手国である中国経済の動向に大きく左右される脆弱性も抱えている。

国内総生産(GDP)は、鉱業、農牧畜業、卸売・小売業、運輸・倉庫業、不動産業などが主要な構成要素となっている。貿易規模では、輸出は鉱物資源が大部分を占め、特に中国への依存度が高い。輸入は石油製品、機械類、食料品などが中心である。

物価は、国際的な商品価格や天候不順による食料品価格の変動、国内の需要増などにより、時に高騰することがある。政府はインフレ抑制策を講じているが、安定的な物価水準の維持は課題の一つである。

市場経済への移行と経済成長は、一方で貧富の差の拡大という深刻な社会問題も生み出している。都市部と農村部の格差、富裕層と貧困層の格差が社会問題化しており、社会的な公平性の確保が求められている。また、急速な鉱山開発は環境破壊を引き起こす可能性があり、持続可能な開発のためには環境への配慮が不可欠である。これらの課題に対し、政府は社会福祉政策の充実、地域開発の推進、環境規制の強化などに取り組む必要があるが、その実効性には疑問の声も上がっている。特に汚職の蔓延は、これらの政策の効果を著しく損ねる要因となっている。

9.2. 主要産業

モンゴル経済は、鉱業、農牧畜業、観光業などを主要な柱として成り立っている。これらの産業は国の経済成長や雇用創出に大きく貢献している一方で、それぞれ特有の課題も抱えている。特に鉱業への過度な依存は、経済の不安定化や環境問題、社会格差の拡大といった負の側面も顕在化させている。

9.2.1. 鉱業

モンゴルは銅、石炭、金、蛍石、モリブデン、タングステン、ウランなど豊富な地下資源に恵まれており、鉱業はモンゴル経済の最大の牽引役である。鉱物輸出は総輸出額の80%以上を占め、将来的には95%に達すると予想されている。鉱業からの財政収入は、2010年には政府歳入の21%を占め、2018年には24%に上昇した。約3,000件の鉱業許可が発行されている。

主要な鉱山としては、世界最大級の銅・金鉱山であるオユトルゴイ鉱山や、巨大な石炭埋蔵量を誇るタバン・トルゴイ炭田がある。オユトルゴイ鉱山はリオ・ティント社とターコイズヒル・リソーシズ社によって開発が進められており、現在は銅と金の主要生産拠点であり、地下生産をさらに発展させ、年間50.00 万 tの銅生産量を目指す計画である。2015年のモンゴルの金生産量は15トンであった。モンゴルの議員たちはまた、世界最大の未開発石炭鉱床であるタバン・トルゴイ地域の開発資金調達を試みてきた。しかし、提案された国際的パートナーシップは2011年と2015年に失敗し、モンゴルはさらに財政的および政治的困難を理由に2020年に国際的な新規株式公開(IPO)を中止した。

2022年9月、モンゴルは中国への233 kmの直接鉄道リンクを建設・開通させた。これは、60億トン以上の石炭埋蔵量を持つタバン・トルゴイ炭鉱から高品質の石炭を供給する中国の主要サプライヤーとなるモンゴルの計画における画期的な出来事である。

鉱業の発展は経済成長に大きく貢献する一方で、環境破壊(水質汚染、土壌汚染、景観破壊など)、地域社会との軋轢(土地利用をめぐる対立、利益配分の不公平感など)、「資源の呪い」と呼ばれる経済の不安定化(資源価格の変動への過度な依存や、他産業の育成の遅れ、インフレーション、為替レートの不安定化など)といった深刻な課題も抱えている。また、鉱業収入の透明性確保や、富の公平な分配も重要なテーマであり、汚職の温床となることも指摘されている。政府は、鉱業法の整備や外国投資の誘致、環境規制の強化などを通じて、持続可能な鉱業開発を目指しているが、その実効性や公平性については依然として多くの課題が残されている。

9.2.2. 農牧畜業

農牧畜業はモンゴルの伝統的な基幹産業であり、依然として多くの国民の生活を支えている。国土の大部分が草原であるため、遊牧を中心とした牧畜が盛んである。

主要な飼育家畜は、羊、ヤギ、馬、牛、ラクダの「五畜」であり、これらは食肉、乳製品、羊毛・カシミヤ、皮革、そして移動手段としてモンゴル人の生活に不可欠な存在である。特にヤギから採れるカシミヤは、モンゴルの重要な輸出品目の一つであり、世界有数の生産国である。

伝統的な遊牧方式は、家畜を季節ごとに移動させて牧草地を利用するもので、自然環境と調和した持続可能な生産システムであった。しかし近年は、気候変動によるゾド(寒雪害)の頻発や過放牧による牧草地の劣化、市場経済化に伴う家畜頭数の増加、そして鉱山開発による牧草地の減少などが、遊牧生活の困難さを増大させている。これにより、多くの遊牧民が生活基盤を失い、都市部への移住を余儀なくされるケースも増えている。

農業は、国土の大部分が乾燥・半乾燥地帯であるため、牧畜に比べると規模は小さい。主な作物は、小麦、大麦、ジャガイモ、野菜類などである。社会主義時代には集団農場化が進められ、食糧自給率の向上が図られたが、民主化以降は市場原理の導入により生産構造が変化した。現在も、食料安全保障の観点から国内農業の振興が課題となっているが、気候条件の厳しさやインフラの未整備などが障壁となっている。

政府は、牧草地の管理改善、家畜の品種改良、農業技術の導入支援、災害対策などを通じて、農牧畜業の持続的な発展と遊牧民の生活安定を目指しているが、これらの政策が十分な成果を上げているとは言い難い状況である。

9.2.3. 観光業

モンゴルの広大な自然景観(草原、砂漠、山岳、湖沼)、豊かな遊牧文化、そしてチンギス・カンに代表される歴史遺産は、ユニークな観光資源として注目を集めている。観光業は、外貨獲得や雇用創出の面でモンゴル経済にとって重要な産業の一つとして成長しつつある。

主な観光の魅力としては、

- ゲルでの宿泊や乗馬体験など、遊牧民の生活文化体験

- ゴビ砂漠ツアー(恐竜の化石発掘地訪問など)

- フブスグル湖国立公園などでの自然散策、トレッキング、釣り

- ナーダム祭の見学

- カラコルム遺跡など、モンゴル帝国時代の史跡訪問

などが挙げられる。

観光客は、アジア(特に韓国、中国、日本)やヨーロッパ、北アメリカなどから訪れる。政府は観光インフラ(宿泊施設、交通網、案内表示など)の整備や、観光プロモーション活動を強化し、観光客誘致に力を入れている。

しかし、観光シーズンの短さ(主に夏季)、国内交通網の未整備、サービスの質の向上、環境保全との両立などが課題として残されている。特に、観光開発が自然環境や伝統文化に与える負の影響を最小限に抑え、持続可能な観光開発を実現することが重要である。そのためには、地域住民への利益還元や、観光客に対する環境教育、文化理解の促進などを通じて、地域社会と共存し、自然と文化を尊重する観光のあり方が求められている。

9.3. 社会基盤

モンゴルの社会基盤(インフラストラクチャー)は、広大な国土と低い人口密度、厳しい気候条件といった要因から、整備が依然として課題となっている分野である。しかし、経済成長とともに、交通、エネルギー、通信などの分野で改善が進められているものの、都市部と地方の格差は依然として大きい。これらの社会基盤の整備状況は、国民生活の質、経済活動、そして民主主義の発展にも影響を与える重要な要素である。

9.3.1. 交通

モンゴルの国内交通は、鉄道、道路、航空が主要な手段である。

鉄道:モンゴル縦貫鉄道が国内の主要な鉄道網であり、ロシアのウラン・ウデ(シベリア鉄道と接続)から首都ウランバートルを経由し、中国のエレンホト(中国の鉄道網と接続)までを結んでいる。この鉄道は旅客輸送および貨物輸送(特に鉱物資源輸送)において重要な役割を担っている。東部の都市チョイバルサンとシベリア鉄道を結ぶ支線も存在するが、モンゴルの町チュルーンホロート以降は旅客輸送は行われていない。また、モンゴルはタバン・トルゴイ炭鉱から中国国境まで233 kmの貨物鉄道も保有している。

道路網:モンゴルの道路の多くは未舗装の砂利道や簡易的な道であり、特に地方では交通の便が悪い。近年は舗装道路の整備が進んでいるが、依然として十分とは言えない。ウランバートルからロシアおよび中国国境への道路、ウランバートルを東西に結ぶ「ミレニアムロード」、ダルハンからボルガンへの道路などが舗装されている。多くの道路建設プロジェクトが進行中である。モンゴルには4800 kmの舗装道路があり、そのうち1800 kmは2013年だけで完成した。

航空輸送:国内各地にいくつかの空港があり、一部は国際空港としての機能も持つ。主要な国際空港は、首都ウランバートルの南約52 kmに位置するチンギスハーン国際空港である。モンゴルと韓国、中国、タイ、香港、日本、ロシア、ドイツ、トルコとの間に直行便が運航されている。MIATモンゴル航空がモンゴルのナショナル・キャリアであり、国際線を運航している。一方、アエロ・モンゴリアやフンヌ航空などの航空会社が国内線および近距離国際線を運航している。

広大な国土と点在する集落のため、特に地方における交通インフラの整備は依然として大きな課題であり、地域間の経済格差やアクセスの不平等を助長している。

9.3.2. エネルギー

モンゴルのエネルギー供給は、主に国内の石炭を利用した火力発電に依存している。国内には複数の大規模火力発電所があり、特に首都ウランバートル近郊に集中している。これが電力生産の中心となっている。

モンゴルは豊富な石炭資源を有しているが、石油や天然ガスについては大部分を輸入に頼っており、特にロシアからの供給への依存度が高い。このため、エネルギー安全保障の観点から、国内の石油精製能力の向上や、新たなエネルギー源の確保が課題となっている。モンゴルは燃料の98%を輸入しており、外国へのエネルギー依存を減らすために初の石油精製所を建設中である。

近年、モンゴル政府は再生可能エネルギー(太陽光、風力など)の開発にも力を入れ始めている。広大な国土と日照時間の長さ、風況の良さから、再生可能エネルギーのポテンシャルは高いと評価されており、いくつかの太陽光発電所や風力発電所が稼働を開始している。これは、エネルギー供給の多様化、環境負荷の低減、地方の電化促進などを目的としている。

しかし、送電網の整備の遅れや、厳しい気候条件下での設備維持、初期投資コストなどが、再生可能エネルギー普及の課題となっている。また、エネルギー政策の透明性や、エネルギーアクセスにおける地域間格差の是正も求められている。

9.3.3. 通信

モンゴルの情報通信技術(ICT)インフラは、1990年代以降、市場経済化とともに急速に発展してきた。

固定電話:都市部を中心に普及しているが、携帯電話の普及に伴い、その重要性は相対的に低下している。

携帯電話:普及率は非常に高く、都市部だけでなく地方の遊牧民の間でも広く利用されている。複数の携帯電話事業者がサービスを提供しており、競争によって料金も比較的低廉になっている。3G、4G(LTE)サービスが主要都市で利用可能であり、徐々に地方へも拡大している。

インターネット:ブロードバンド接続は、主にウランバートルなどの都市部で普及しており、光ファイバー網の整備も進んでいる。地方では、衛星通信や携帯電話網を利用したインターネット接続が一般的である。インターネットカフェも都市部には多数存在する。ソーシャルメディアの利用も活発であり、市民の情報アクセスや意見表明の手段として重要性を増しているが、一方でフェイクニュースやヘイトスピーチの拡散といった問題も指摘されている。

郵便サービスは、国営のモンゴルポストおよび他の54の認可事業者が提供している。

政府は、ICTインフラの全国的な整備、デジタル・デバイドの解消、電子政府の推進などに力を入れている。しかし、広大な国土と低い人口密度が、インフラ整備のコストを高める要因となっており、地方部におけるアクセス改善が依然として課題である。

10. 社会

モンゴル社会は、伝統的な遊牧文化と急速な近代化・都市化が混在する中で、様々な変化を経験している。人口構成、民族、言語、宗教、教育、保健医療などの側面から、その特徴と課題を概観する。特に、民主化以降の社会変動は、国民の生活様式や価値観に大きな影響を与え、新たな社会的課題も生み出している。

10.1. 人口

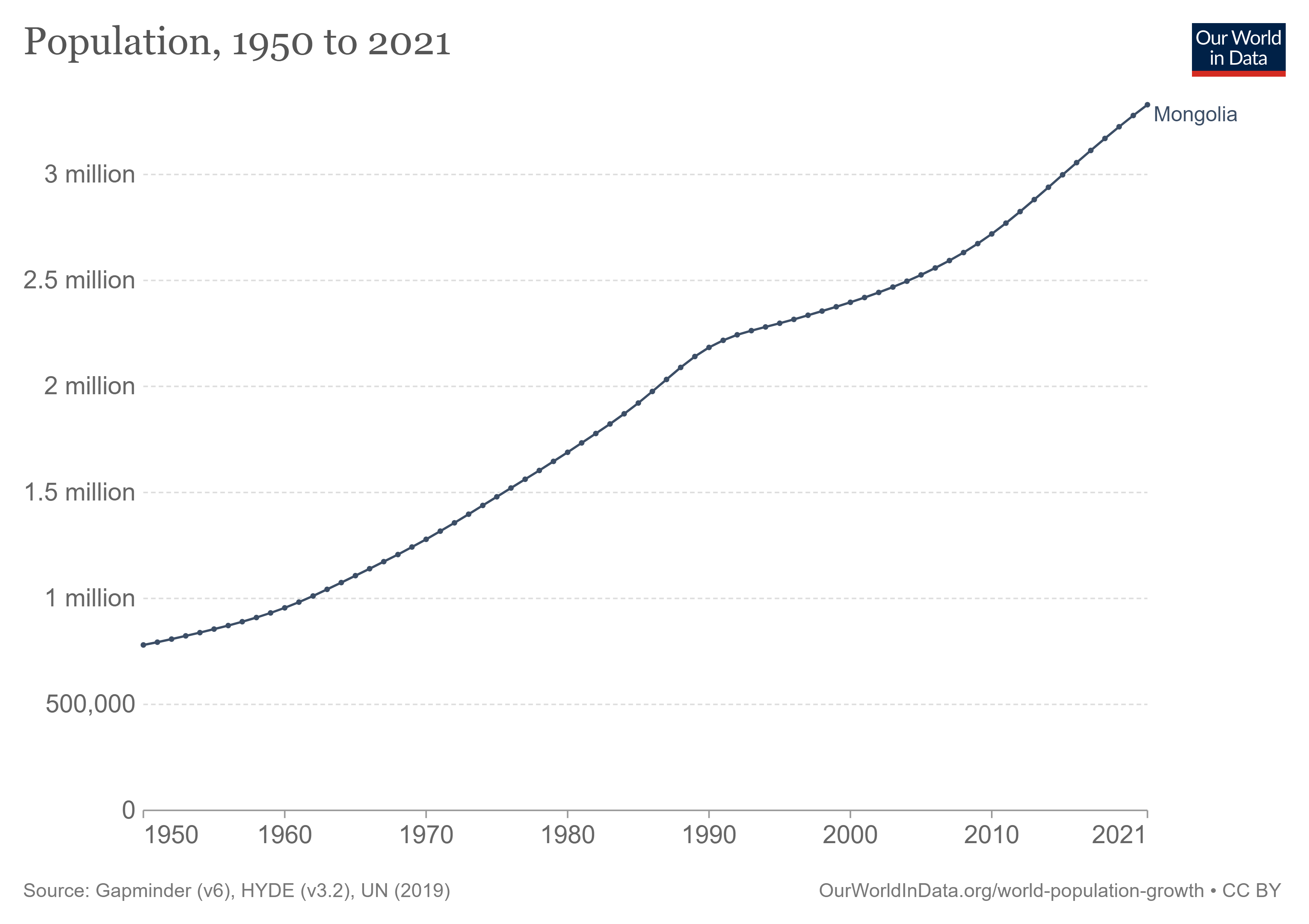

2024年1月時点でのモンゴルの総人口は、米国国勢調査局の推計で約350万人であり、世界で121位前後に位置する。しかし、米国国務省東アジア・太平洋局は、米国国勢調査局の推計ではなく、国際連合(UN)の推計を使用している。国連経済社会局人口部は、モンゴルの総人口(2007年半ば)を262万9千人(米国国勢調査局の数値より11%少ない)と推計している。国連の推計は、モンゴル国家統計局の推計(2007年6月末で261万2千9百人)と類似している。モンゴルの人口増加率は、2007年の推計で1.2%である。総人口の約59%が30歳未満であり、そのうち27%が14歳未満である。この比較的若く増加している人口は、モンゴル経済に負担をかけている。

20世紀最初の国勢調査は1918年に行われ、人口は64万7千5百人と記録された。社会主義の終焉以降、モンゴルは合計特殊出生率(女性一人当たりの子供の数)の低下を経験しており、その低下率は世界のどの国よりも急激であると最近の国連の推計は示している。1970年から1975年にかけて、出生率は女性一人当たり7.33人と推定されていたが、2000年から2005年には約2.1人に低下した。この低下は止まり、2005年から2010年にかけて出生率は2.5に回復し、2013年には2.8に上昇、その後2020年頃には女性一人当たり約2.5~2.6人で安定している。

都市化も急速に進んでおり、2020年には人口の47.6%が首都ウランバートルに集中している。人口密度は1平方キロメートルあたり約2人と、世界で最も低い国の一つである。平均寿命は、男性が約66歳、女性が約75歳(2021年推計)となっている。

少子高齢化の兆しも見え始めており、将来的な労働力不足や社会保障制度への影響が懸念されている。また、ウランバートルへの一極集中は、都市部の住宅問題、交通渋滞、大気汚染などを深刻化させる一方、地方の過疎化と経済的衰退を招いている。これらの人口動態の変化とそれに伴う社会問題への対応は、モンゴルの持続可能な発展にとって重要な課題である。

10.2. 民族

| 民族集団 | 系統 | 1956年 | 1963年 | 1969年 | 1979年 | 1989年 | 2000年 | 2010年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ハルハ | モンゴル系民族 | 639,141 | 775,376 | 911,079 | 1,235,806 | 1,610,424 | 1,934,674 | 2,168,141 |

| カザフ | テュルク系民族 | 36,729 | 47,735 | 62,812 | 84,305 | 120,506 | 102,983 | 101,526 |

| ドルベト | モンゴル系民族 | 25,667 | 31,339 | 34,725 | 45,053 | 55,208 | 66,706 | 72,403 |

| バヤト | モンゴル系民族 | 15,874 | 19,891 | 25,479 | 31,053 | 39,233 | 50,824 | 56,573 |

| ブリヤート | モンゴル系民族 | 24,625 | 28,523 | 29,772 | 29,802 | 35,444 | 40,620 | 45,087 |

| ザフチン | モンゴル系民族 | 15,772 | 14,399 | 15,662 | 18,957 | 23,478 | 25,183 | 32,845 |

| ダリガンガ | モンゴル系民族 | 16,852 | 18,587 | 20,603 | 24,564 | 29,040 | 31,909 | 27,412 |

| アルタイ・ウリャンカイ | モンゴル系民族 | 10,833 | 13,140 | 15,057 | 19,475 | 22,998 | 29,766 | 26,654 |

| ダルハド | モンゴル系民族 | 8,826 | 10,174 | 10,716 | 14,757 | 19,019 | 21,558 | |

| ホトゴイド | モンゴル系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 7,237 | 15,460 |

| トルグート | モンゴル系民族 | 4,729 | 6,028 | 7,119 | 8,617 | 10,050 | 12,628 | 14,176 |

| ホトン | モンゴル系民族 | 2,603 | 2,874 | 4,056 | 4,380 | 6,076 | 9,014 | 11,304 |

| ミャンガド | モンゴル系民族 | 2,518 | 2,712 | 3,222 | 4,173 | 4,760 | 6,028 | 6,592 |

| トゥバ | テュルク系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 4,778 | 5,169 |

| バルガ | モンゴル系民族 | 2,458 | 2,343 | 2,305 | 1,999 | 2,130 | 2,506 | 2,989 |

| ウゼムチン | モンゴル系民族 | 2,046 | 2,070 | 2,127 | 2,030 | 2,086 | 2,386 | 2,577 |

| エルジギン | モンゴル系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 151 | 1,340 |

| サルトゥール | モンゴル系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 1,540 | 1,286 |

| ハムニガン(ツングース系起源) | モンゴル系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 565 | 537 |

| ツァータン | モンゴル系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 303 | 282 |

| チャンチュー | モンゴル系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 380 | 260 |

| ハルチン | モンゴル系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 266 | 152 |

| チャハル | モンゴル系民族 | ... | ... | ... | ... | ... | 123 | 132 |

| ロシア人国籍 | 13,444 | 8,905 | 1,433 | 196 | 140 | 2,020 | 2,474 | |

| 中国国籍(漢民族) | 16,157 | 21,981 | 725 | 344 | 247 | 3,374 | 8,688 | |

| 韓国・朝鮮国籍 | ... | ... | ... | ... | ... | 338 | 1,522 | |

| アメリカ人国籍 | ... | ... | ... | ... | ... | 303 | 656 | |

| その他 | 11,125 | 6,819 | 35,045 | 8,653 | 1,509 | ... | ... | |

| モンゴル国合計 | 845,481 | 1,017,162 | 1,188,271 | 1,538,980 | 1,987,274 | 2,365,269 | 2,754,685 | |

注:1956年の国勢調査では、ダルハドはウリャンカイと共に集計されました。

モンゴルは比較的均質な民族構成を持つ国であり、人口の約95%をモンゴル系民族が占める。その中でもハルハ族が約86%と最大のグループである。その他、オイラト、ブリヤートなどがモンゴル系民族に含まれる。

テュルク系民族であるカザフ人とトゥバ人は人口の約4.5%を占め、特に西部のバヤン・ウルギー県に多く居住している。カザフ人は主にイスラム教を信仰している。トゥバ人(ツァータン)は、北部のフブスグル県でトナカイ遊牧を行う少数民族で、独自の文化とシャーマニズム信仰を持つ。

その他、ごく少数のロシア人、中国人、韓国人、アメリカ人なども居住している。

民主化以降、各民族の文化や言語の復興が進められており、憲法では民族の権利が保障されている。しかし、少数民族の中には、経済的機会の乏しさや、主流文化への同化圧力といった課題に直面している場合もある。政府は、多文化共生社会の実現と、全ての民族の権利擁護に取り組むことが求められている。

10.3. 言語

モンゴルの公用語はモンゴル語であり、国民の大多数(約95%)が使用する。標準語はハルハ方言である。モンゴル語はモンゴル諸語に属し、国内ではオイラト語、ブリヤート語、ハムニガン語など、大部分が相互に理解可能な様々な変種が共存している。近年、これらの多くの方言が中央のハルハ方言に近づく傾向がある。これらの方言話者の多くは、国の西部、すなわちバヤン・ウルギー県、オブス県、ホブド県に居住している。テュルク諸語に属するカザフ語はバヤン・ウルギー県の多数派言語であり、同じくテュルク諸語のトゥバ語はフブスグル県で話されている。モンゴル手話は聴覚障害者コミュニティの主要言語である。

現在、モンゴル語の表記には主に1940年代に導入されたキリル文字が用いられている。1990年の民主化革命以降、歴史的なモンゴル文字の復興が一部で見られ、隣接する内モンゴルのモンゴル人が依然として公式に使用している文字でもある。モンゴル文字は公式に「国家文字」と宣言され、学校では6年生から教えられているが、日常生活では主に儀礼的な用途に限られている。2025年、モンゴルは法律文書や公式文書にキリル文字と伝統的なモンゴル文字の両方を使用し始めた。

1990年以降、英語はモンゴルで最も人気のある外国語として急速にロシア語に取って代わった。共産主義時代には、ロシア語は社会移動や専門的なコミュニケーションに不可欠な言語であり、多数の学生がソビエト連邦で学び、また多数のソビエトの専門家や兵士がモンゴル国内に滞在していた。それ以来、モンゴルの教育制度はソビエト連邦から西側へと方向転換し、自由化されたメディア、国際援助機関、私教育や家庭教師の台頭、そして政府の公式政策によって、英語が主要な外国語となった。2014-2015年度には、全学生の59%が公立中等学校で英語を学んでいた。2023年、英語は「第一外国語」と宣言され、3年生から教えられることになった。

2014-2015年度において、専門言語コースで最も人気のある外国語は(人気順に)、英語、中国語、ロシア語、日本語、韓国語であった。特に韓国語は、数万人の在韓モンゴル人が韓国で働いているため人気が高まっており、海外最大のモンゴル人ディアスポラを形成している。

少数民族言語としては、カザフ語(主にバヤン・ウルギー県)、トゥバ語(主にフブスグル県北部)などがある。これらの言語の話者コミュニティでは、それぞれの言語が日常生活や教育の一部で使用されている。政府は、少数民族言語の保護と発展にも配慮している。外国語教育では、伝統的にロシア語が重視されてきたが、近年は英語の人気が非常に高く、その他、日本語、韓国語、中国語なども学ばれている。

10.4. 宗教

| 宗教 | 人口 | 割合 |

|---|---|---|

| 無宗教 | 735,283 | 38.6% |

| 宗教あり | 1,170,283 | 61.4% |

| 仏教 | 1,009,357 | 53.0% |

| イスラム教 | 57,702 | 3.0% |

| シャーマニズム | 55,174 | 2.9% |

| キリスト教 | 41,117 | 2.2% |

| その他 | 6,933 | 0.4% |

| 合計 | 1,905,566 | 100.0% |

2010年の国勢調査によると、15歳以上のモンゴル人のうち、53%がチベット仏教を信仰し、39%が無宗教であった。

モンゴル・シャーマニズムは、現在のモンゴル地域の歴史を通じて広く実践されており、中央アジアの遊牧民の間でも同様の信仰が一般的であった。これらは徐々にチベット仏教に取って代わられたが、シャーマニズムはモンゴルの宗教文化に影響を残し、現在も実践され続けている。モンゴル西部のカザフ人、一部のモンゴル人、および国内の他のテュルク系民族は伝統的にイスラム教を信仰している。

20世紀の大部分において、モンゴル人民共和国の共産主義政府は宗教活動を弾圧した。特に、以前の封建的な政府構造と密接に結びついていたモンゴル仏教会の聖職者を標的とした(例:1911年以降、教会の長は国のハーンでもあった)。1930年代後半、当時のホルローギーン・チョイバルサン率いる政権は、モンゴルの700以上の仏教僧院のほぼ全てを閉鎖し、少なくとも3万人を殺害し、そのうち1万8千人がラマ僧であった。仏教僧の数は、1924年の10万人から1990年には110人に減少した。この宗教弾圧は、信教の自由に対する深刻な侵害であり、モンゴルの文化と精神的伝統に大きな傷跡を残した。

1991年の共産主義崩壊は、公的な宗教活動を復活させた。共産主義台頭以前に主要な宗教であったチベット仏教は、再びモンゴルで最も広く信仰される宗教となった。モンゴルにおける仏教の最高位のラマであるジェプツンダンバ・ホトクト9世が2012年に遷化して以来、その座は空位となっており、次期ジェプツンダンバ・ホトクトの探索は、チベット仏教に対する支配を主張する北京の意向により複雑化している。

1990年代の宗教弾圧の終焉は、他の宗教が国内に広まることも可能にした。キリスト教宣教師グループのバーナバス基金によると、キリスト教徒の数は1989年のわずか4人から2008年には約4万人に増加した。2013年5月、末日聖徒イエス・キリスト教会(LDS教会)は、モンゴルにおけるLDS教会の20周年を祝う文化プログラムを開催し、国内には10,900人の会員と16の教会建物があった。モンゴルには約1,000人のカトリック教徒がおり、2003年にはフィリピン出身の宣教師がモンゴル初のカトリック司教に任命された。2017年、セブンスデー・アドベンチスト教会は、1991年には会員がいなかったが、6つの教会で2,700人の会員がいると報告した。

2020年の国勢調査によると、モンゴル人の51.7%が仏教徒、40.6%が無宗教、3.2%がイスラム教徒(主にカザフ民族)、2.5%がシャーマニズム、1.3%がキリスト教徒、0.7%がその他の宗教の信徒で占められている。信教の自由は憲法で保障されており、多様な宗教活動が行われている。

10.5. 教育

社会主義時代、教育はモンゴルにおける重要な成果の一つであった。人民共和国以前は識字率が1パーセント未満であったが、1952年までには遊牧民の子供たちのための季節寄宿学校の利用などを通じて、非識字は実質的になくなった。これらの寄宿学校への資金提供は1990年代に削減され、非識字率がわずかに増加する一因となった。

初等・中等教育は以前は10年制であったが、11年制に拡大された。2008-2009学年度以降、新1年生は12年制を利用しており、2019-2020学年度に12年制への完全移行がなされた。

2006年現在、モンゴル全土の中等学校で4年生から英語が教えられている。特にウランバートルでは、英語がロシア語に代わってモンゴルで主要な外国語となっている。

モンゴルの国立大学はすべて、モンゴル国立大学とモンゴル科学技術大学から派生したものである。現在、モンゴルの若者の5人に3人近くが大学に進学している。1993年から2010年の間に学生数は6倍に増加した。

モンゴルでは1990年代以降、母国の産業発展に貢献しようと多くの若者が日本の高等専門学校に留学した。その中には、仙台電波工業高等専門学校を卒業し、モンゴル文部科学省大臣になったロブサンニャム・ガントゥムルなどもいる。そのようなことからモンゴルで日本の高等専門学校教育を導入する機運が高まり、2009年には日本の高等専門学校関係者などが「モンゴルに日本式高専を創る支援の会」を設立、2014年にウランバートルにモンゴル科学技術大学付属高専、私立の新モンゴル高専、モンゴル工業技術大学付属高専が開校した。モンゴルの高等専門学校卒業生は、日本企業に就職したり、日本の高等専門学校専攻科や日本の大学に留学する人もいる。

教育の機会均等や質の向上、特に地方における教育格差の是正は、依然として重要な課題である。

10.6. 保健・医療

1990年以降、平均寿命、乳児死亡率、児童死亡率といった主要な健康指標は、社会の変化と保健分野の改善の両方により着実に向上してきた。しかし、特に農村部では深刻な問題が依然として存在する。

女性一人当たりの平均出生児数(出生率)は、2007年時点で2.25人(米国国勢調査局)から1.87人(国連経済社会局)であり、平均寿命は67歳(米国国勢調査局)から68歳(国連経済社会局)である。乳児死亡率は1.9%(モンゴル保健省年鑑2006)から4%(ユニセフ)であり、児童死亡率は4.3%である。

モンゴルの医療サービス体制は、17の専門病院とセンター、4つの地域診断治療センター、9つの郡総合病院と21の県総合病院、323のソム病院、18のフェルドシェル(准医師)診療所、233の家庭医グループ診療所、そして536の民間病院と57の製薬会社から構成されている。2002年の総医療従事者数は33,273人で、そのうち医師は6,823人、薬剤師は788人、看護師は7,802人、その他の中級医療従事者は14,091人であった。現在、人口1万人あたり27.7人の医師と75.7床の病床がある。

都市部と地方での医療アクセスの格差、専門医の不足、医療施設の老朽化、医薬品の安定供給などが課題として挙げられる。政府は、プライマリヘルスケアの強化、遠隔医療の導入、医療人材の育成、医療保険制度の改革などを通じて、国民の健康水準の向上と医療アクセスの公平性確保に取り組んでいる。しかし、これらの取り組みが十分な成果を上げているとは言えず、特に地方の住民にとっては、質の高い医療サービスへのアクセスが依然として困難な状況にある。

11. 文化

モンゴルの文化は、遊牧生活と深く結びついており、自然との共生、馬への敬愛、家族や氏族の絆を重んじる伝統が色濃く残っている。国旗の左側にあるシンボルはソヨンボと呼ばれる仏教の図像で、伝統的なタンカ絵画に見られる宇宙観を抽象化した太陽、月、星、天を表している。

馬はモンゴル文化の中心であり、モンゴル人の日常生活や国民生活に大きな役割を果たしている。「馬のいないモンゴル人は翼のない鳥のようなものだ」という言葉が伝統的に語り継がれているほどである。

11.1. 伝統的生活様式

モンゴルの伝統的な生活様式の中心には、遊牧という移動を伴う生活形態がある。

ゲル(ユルトとも呼ばれる):モンゴル遊牧民の伝統的な移動式住居である。木製の骨組みを円形に組んでフェルトで覆った構造で、解体・組立が容易であり、家畜と共に牧草地を求めて移動する生活に適している。ゲル内部は、生活空間であると同時に、家族の絆を育む場でもある。モンゴルの芸術家であり美術評論家でもあるN.チュルテムによれば、ゲルは伝統的なモンゴル建築の発展の基礎であった。16世紀から17世紀にかけて、全国にラマ僧院が建設された。その多くはゲル寺院として始まった。参拝者の増加に対応するために拡張する必要が生じた際、モンゴルの建築家は、ゲルの円形に近づけるために、ピラミッド型の屋根を持つ6角形や12角形の構造物を使用した。さらなる拡張は、寺院の正方形化につながった。屋根はマーキーの形で作られた。格子状の壁、屋根の柱、フェルトの層は、石、レンガ、梁、厚板に置き換えられ、恒久的なものとなった。

チュルテムは、伝統的なモンゴル建築にモンゴル様式、チベット様式、中国様式の3つのスタイルと、それらの組み合わせを区別した。最初の正方形の寺院の中には、ザナバザルが設計したバトゥ・ツァガーン(1654年)がある。ゲル様式の建築の例としては、ウランバートルのダシ・チョイリン僧院がある。エルデネ・ゾー僧院のラヴリン寺(18世紀)はチベットの伝統に基づいて建てられた。中国の伝統に基づいて建てられた寺院の例としては、現在は博物館となっているチョイジン・ラマ寺院(1904年)がある。ウランバートルのガンダン寺の正方形のツォグチン寺は、モンゴルと中国の伝統を組み合わせたものである。マイトレーヤ寺(1938年に解体)は、チベット・モンゴル建築の一例である。ダシ・チョイリン僧院は、寺院と25 mのマイトレーヤ像を修復するプロジェクトを開始した。

デール:モンゴルの伝統的な衣装で、男女ともに着用される。厚手の布地で作られたローブのような形状で、寒い気候や遊牧生活に適している。帯で腰を締め、季節や儀礼に応じて様々な素材や装飾が施される。

11.2. 芸術

モンゴルの芸術は、自然、遊牧生活、シャーマニズム、そしてチベット仏教の強い影響を受けている。

音楽:伝統音楽には、弦楽器の馬頭琴(モリンホール)が最も有名である。その他、オルティンドー(「長い歌」を意味する叙情的な民謡)、ホーミー(喉歌、一人で同時に複数の音程を出す歌唱法)などがある。「ツァム」は悪霊を追い払うために踊られ、シャーマニズムを彷彿とさせると見なされていた。

美術:20世紀以前、モンゴルの美術作品のほとんどは宗教的な機能を持っていたため、モンゴルの美術は宗教的テキストに大きく影響されていた。タンカ(仏画)は通常、彩色されるか、アップリケ技法で制作された。青銅彫刻は通常、仏教の神々を示していた。多くの偉大な作品が、初代ジェプツンダンバ・ホトクトであるザナバザルに帰属されている。19世紀後半、マルザン・シャラブのような画家は、より写実的な画風に転じた。モンゴル人民共和国の下では、社会主義リアリズムが支配的な画風であったが、世俗的・民族主義的なテーマを扱った伝統的なタンカ風の絵画も人気があり、このジャンルは「モンゴル画」として知られている。モンゴルの美術にモダニズムを導入しようとした最初の試みの一つは、1960年代にツェベグジャブによって制作された絵画「エヒーン・セトゲル(母の愛)」であった。彼の作品は検閲されたため、その芸術家は追放された。あらゆる形態の美術は、1980年代後半のペレストロイカ後にのみ開花した。オトゴンバヤル・エルシューは、おそらく西洋世界で最もよく知られたモンゴルの現代美術家の一人であり、トビアス・ヴルフの映画「ZURAG」で描かれた。

建築:伝統的な住居であるゲルの他に、チベット仏教寺院の建築様式がモンゴル独自の発展を遂げた。石やレンガを用いた壮大な寺院建築が見られる。

現代芸術も盛んで、絵画、彫刻、インスタレーションなど多様な表現活動が行われている。

11.3. 文学

モンゴル文学は、豊かな口承文学の伝統を持つ。英雄叙事詩(ゲセル・ハーン物語など)、神話、伝説、民話、諺などが語り継がれてきた。特に英雄叙事詩は、遊牧民の価値観や歴史観を反映した重要な文学ジャンルである。

モンゴル帝国時代には、モンゴル文字が作成され、『モンゴル秘史』のような歴史的著作も生まれた。

社会主義時代には、社会主義リアリズムの影響を受けた文学作品が多く書かれたが、同時に民族のアイデンティティを模索する作品も見られた。

民主化以降は、表現の自由が拡大し、多様なテーマやスタイルの文学作品が登場している。現代作家たちは、伝統と近代化、都市と地方、個人の葛藤など、現代モンゴル社会が抱える様々な問題を作品に反映させている。

モンゴル書道も伝統的な芸術形式である。

児童文学では、『スーホの白い馬』が日本でもよく知られている。

11.4. 食文化

モンゴル料理は、遊牧生活と厳しい自然環境の中で育まれた、シンプルかつ栄養価の高い料理が特徴である。主食は羊肉と乳製品である。

肉料理:羊肉が最も一般的で、茹でる(チャンサンマハ)、焼く、蒸すなど様々な調理法で食される。代表的な料理には、羊肉と野菜を熱した石と共に鍋で蒸し焼きにする「ホルホグ」、羊肉や牛肉の餡を小麦粉の皮で包んで蒸した「ボーズ(モンゴル風餃子)」、同じく肉餡を皮で包んで揚げた「ホーショール」、羊肉のスープ麺「ゴリルタイ・ショル」などがある。

乳製品:馬乳、牛乳、羊乳、ヤギ乳、ラクダ乳などから様々な乳製品が作られる。「アイラグ」(馬乳酒)は夏の代表的な飲み物。「アーロール」(乾燥チーズ)、「ウルム」(生クリームを煮詰めたもの)、「シャル・トス」(澄ましバター)、「ヨーグルト」(タラグ)なども日常的に食される。

小麦粉を使った料理も多く、麺類やパン(ナーン)なども食べられる。

野菜は伝統的にあまり多く消費されなかったが、近年は都市部を中心に食生活も多様化し、野菜や果物の摂取も増えている。

伝統的な宴会では、客人を手厚くもてなす習慣がある。

11.5. 祭りとスポーツ

モンゴル最大の祭りは、夏に3日間にわたって開催されるナーダムである。ナーダムは数世紀にわたって組織されてきた。これは、モンゴルの伝統的な3つのスポーツ、すなわち弓術、クロスカントリー競馬、そしてブフ(モンゴル相撲)から成り、伝統的に「ナーダムの男の三競技」として認識されている。現代のモンゴルでは、ナーダムは7月11日から13日にかけて、国民民主革命と大モンゴル国建国の記念日を祝して開催される。

「シャガイ」と呼ばれるもう一つの非常に人気のある活動は、数フィート離れた的に羊のくるぶしの骨を「はじく」ものであり、指のはじく動きを使って小さな骨を的に向かって飛ばし、台から的の骨をたたき落とそうとするものである。ナーダムでは、この競技は年配のモンゴル人に人気がある。

馬術は特にモンゴル文化の中心である。ナーダム祭で披露される長距離レースはその一側面であり、トリックライディングの人気も同様である。トリックライディングの一例として、モンゴルの軍事的英雄ダムディン・スフバートルが地面にコインをまき散らし、その後全速力で馬に乗りながらそれらを拾い上げたという伝説がある。

モンゴル相撲は、全てのモンゴルのスポーツの中で最も人気がある。これはナーダムの男の三競技のハイライトである。歴史家は、モンゴル式相撲は約7千年前に始まったと主張している。全国のさまざまな都市やアイマクから数百人のレスラーが全国レスリング大会に参加する。

バスケットボール、ウエイトリフティング、パワーリフティング、サッカー、陸上競技、体操、卓球、柔術、空手、合気道、キックボクシング、総合格闘技などの他のスポーツもモンゴルで人気が高まっている。より多くのモンゴルの卓球選手が国際的に競技している。

フリースタイルレスリングは1958年からモンゴルで実践されている。モンゴルのフリースタイルレスラーは、モンゴル初のそして最も多くのオリンピックメダルを獲得している。

ナイダンギーン・トゥブシンバヤルは、男子100キロ級柔道でモンゴル初のオリンピック金メダルを獲得した。

アマチュアボクシングは1948年からモンゴルで実践されている。モンゴルのオリンピックボクシングナショナルチームは1960年に設立された。モンゴルの共産主義政府は1964年から1967年までボクシングを禁止したが、政府はすぐに禁止を解除した。プロボクシングは1990年代にモンゴルで始まった。

モンゴル代表バスケットボールチームは、特に東アジア競技大会で最近成功を収めている。

サッカーもモンゴルで行われている。モンゴル代表サッカーチームは1990年代に再び国際試合を開始したが、まだ主要な国際大会への出場権を獲得していない。モンゴル・ナショナルプレミアリーグは国内トップの大会である。

数人のモンゴル人女性が射撃競技のピストル射撃で優れており、オトリャディン・グンデグマーは2008年オリンピックの銀メダリスト、ドルジスレン・ムンフバヤルは2度の世界チャンピオンでオリンピック銅メダリスト(現在はドイツ代表)、ツォグバドラフ・ムンフゾルは2007年5月現在、25mピストル種目で世界ランキング3位である。

モンゴル出身の大相撲力士であるドルゴルスレンギーン・ダグワドルジ(朝青龍)は、幕内最高優勝25回を記録し、歴代4位である。2015年1月、メンフバティーン・ダワージャルガル(白鵬)は33回目の幕内最高優勝を果たし、相撲史上最多記録を樹立した。

バンディは、モンゴルがアジア冬季競技大会で3位以上に入賞した唯一のスポーツであり、それは2011年に代表チームが銀メダルを獲得した時であった。これにより、2011年のモンゴル最優秀スポーツチームに選ばれた。モンゴルは2017年バンディ世界選手権のB部門で銅メダルを獲得し、その後、当時のツァヒアギーン・エルベグドルジモンゴル大統領がチームのためにレセプションを開催した。

ウランバートルでは毎年6月にマラソン大会が開催される。2015年はAr Mongolが主催した6回目のマラソンであった。レースはスフバートル広場からスタートし、常に住民やこのイベントのために特別に来るランナーに開放されている。

モンゴルでは年間を通じて他の伝統的な祭りも開催される。毎年開催されるゴールデン・イーグル・フェスティバルには、旅行者のメンフバヤルト・バトサイハン(Мөнхбаярт Батсайханメンフバヤルト・バトサイハンモンゴル語)を含む約400人の鷹匠が馬に乗って鳥と共に競技に参加する。氷祭りや千頭のラクダ祭りなども、多くの伝統的なモンゴルの祭りの中に含まれる。

;競技場

- 相撲宮殿(ウランバートル)

- ナショナル・スポーツ・スタジアム(ウランバートル)

- MFFフットボールセンター(ウランバートル)

11.6. メディア

モンゴルの報道機関は、1920年にモンゴル共産党のもとでソビエト連邦と密接な関係を持ち、ソビエトの『プラウダ』に類似した『ウネン』(「真実」)新聞の設立とともに始まった。1990年代の改革まで、政府はメディアを厳しく管理し、すべての出版を監督し、独立したメディアは許可されなかった。ソビエト連邦の解体はモンゴルに大きな影響を与え、一党独裁体制は複数政党制民主主義へと移行し、それに伴いメディアの自由が前面に出てきた。

1998年8月28日に国際NGOの協力を得て起草され、1999年1月1日に施行された新しい報道の自由に関する法律は、メディア改革への道を開いた。モンゴルのメディアは現在、約300の印刷媒体および放送局で構成されている。

2006年以降、政府が新しい情報公開法を審議し、メディア機関と政府とのいかなる提携も排除することで、メディア環境は改善されてきた。市場改革により、ジャーナリズム学校の学生とともに、メディアで働く人々の数が年々増加している。

国境なき記者団による2013年の世界報道自由度指数報告書では、モンゴルのメディア環境は179カ国中98位に分類され、1位が最も自由であった。2016年には、モンゴルは180カ国中60位にランクされた。

2014年のアジア開発銀行の調査によると、モンゴル人の80%が情報源としてテレビを挙げている。

新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなど、多様なメディアが存在し、報道の自由度も比較的高いと評価されているが、政府や企業からの圧力、ジャーナリストの専門性の向上などが課題として指摘されることもある。民主主義社会におけるメディアの役割の重要性に鑑み、これらの課題への対処が求められる。