1. 生涯

プリーモ・レーヴィの人生は、トリノでの幼少期から始まり、第二次世界大戦中の過酷な経験、そして戦後の作家としての活動へと展開していった。

1.1. 幼少期と教育

レーヴィは1919年7月31日、イタリアのトリノ、コルソ・レ・ウンベルト75番地で、自由主義的なユダヤ人家庭の長男として生まれた。父チェーザレ・レーヴィ(1875年 - 1942年)は製造会社ガンツに勤務し、その多くをハンガリーでの海外勤務に費やした。チェーザレは熱心な読書家で独学家であった。母エステリーナ・ルッツァーティ・レーヴィ(1895年 - 1991年)はリナとして知られ、Istituto Maria Letiziaイタリア語で教育を受け、熱心な読書家であり、ピアノを弾き、流暢なフランス語を話した。リナとチェーザレの結婚はリナの父チェーザレ・ルッツァーティによって取り決められ、結婚式の日にルッツァーティは娘にコルソ・レ・ウンベルトのアパートを贈った。レーヴィは生涯のほとんどをこのアパートで過ごした。

1921年には妹のアンナ・マリアが生まれ、レーヴィは生涯にわたって彼女と親密な関係を保った。1925年、彼はトリノのFelice Rignonイタリア語小学校に入学した。痩せて繊細な子供で、内気で自分を醜いと思っていたが、学業では優秀であった。彼の学歴には、エミリア・グラウダ、後に哲学者ジーノ・ジーニの娘マリサ・ジーニによる家庭教師のもとで過ごした長期の欠席期間が含まれる。子供たちは夏を母親と共にトリノ南西のヴァルド派の谷で過ごし、リナはそこで農家を借りていた。彼の父親は田舎暮らしを嫌っていたことと、不貞行為のため、街に残っていた。

1930年9月、レーヴィは通常の入学要件より1年早くMassimo d'Azeglioイタリア語王立ギムナジウムに入学した。彼はクラスで最年少、最も背が低く、最も賢く、唯一のユダヤ人であった。ユダヤ人であることを理由にいじめられたのは2人の少年だけであったが、彼らの敵意はトラウマとなった。1932年8月、トリノのタルムード・トーラー学校に2年間通い、教義と文化の基礎を学んだ後、彼は地元のシナゴーグでバル・ミツワーを祝った。1933年には、全ての若いイタリアの学童に期待されたように、若いファシストのためのアヴァンガルディスティ運動に参加した。彼はスキー部門に入隊することで銃剣術を避け、シーズン中は毎週土曜日をトリノ上空の斜面で過ごした。幼い頃から胸部感染症などの病気に悩まされたが、身体活動には熱心であった。十代の頃、レーヴィと数人の友人は、廃墟となったスポーツスタジアムに忍び込み、陸上競技会を行っていた。

1934年7月、15歳で古典学を専門とするリチェオ・クラシコ・ダゼリオの試験を受け、その年に入学した。この学校は、哲学者ノルベルト・ボッビオや後にイタリアで最も有名な小説家の一人となるチェーザレ・パヴェーゼなど、反ファシズムの教師で知られていた。レーヴィはリセウム在学中もいじめられ続けたが、彼のクラスには他に6人のユダヤ人がいた。イギリスの科学者サー・ウィリアム・ブラッグの『物質の性質について』を読んで、レーヴィは化学者になることを決意した。

1937年7月、彼はイタリア王立海軍からの徴兵通知を無視したとして、国防省に召喚された。これは、トゥキディデスの「我々には最大限に勇敢であるという特異な功績がある」という引用に基づいた、スペイン内戦におけるイタリアの参加に関する最終試験の前日であった。徴兵の告発に気を取られ、恐怖を感じた彼は試験に失敗し、人生で初めての悪い成績に打ちひしがれた。彼の父は、彼をファシスト民兵(Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionaleイタリア語)に入隊させることで海軍から遠ざけることができた。彼は大学1年目までメンバーであったが、1938年のイタリア人種法の施行により追放された。レーヴィは後に、この一連の出来事を短編小説『ポオ川のフラ・ディアヴォロ』で語っている。

彼は最終試験を再受験して合格し、10月にトリノ大学に入学して化学を学んだ。80人の志願者の一人として、彼は3ヶ月間講義を受け、2月に口頭試験(colloquioイタリア語)に合格した後、フルタイムの化学課程に進む20人の一人に選ばれた。

イタリアの自由主義時代、そしてファシスト政権の最初の10年間において、ユダヤ人は多くの公職に就き、文学、科学、政治の分野で著名であった。1929年、ムッソリーニはカトリック教会とラテラノ条約を締結し、カトリックを国教とし、教会が教育や公共生活の多くの分野に影響を与えることを認め、他の宗教を「容認されたカルト」の地位に追いやった。1936年、イタリアによるエチオピア征服と、政権がイタリアの「植民地帝国」と見なしたものの拡大は、「人種」の問題を前面に押し出した。これらの出来事と1939年のヒトラーのドイツとの同盟という文脈において、イタリアのユダヤ人の状況は劇的に変化した。

1938年7月、著名なイタリアの科学者や知識人のグループが、古代および現代の資料からの人種的およびイデオロギー的反ユダヤ主義理論の混合物である「人種宣言」を発表した。この論文は、1938年10月のイタリア人種法の基礎を形成した。その制定後、イタリアのユダヤ人は基本的な公民権、公職の地位、および資産を失った。彼らの書籍は禁止され、ユダヤ人作家はアーリア人が所有する雑誌に掲載できなくなった。学業を開始していたユダヤ人学生は継続を許可されたが、新しいユダヤ人学生は大学への入学を禁じられた。レーヴィは予定より1年早く入学していたため、学位を取得することができた。

1939年、レーヴィは登山への情熱を発見した。友人サンドロ・デルマストロが彼にハイキングを教え、彼らはトリノ上空の山々で多くの週末を過ごした。レーヴィは後に『周期律』の「鉄」の章でその時代について書いている。「山でサンドロを見ると、世界と和解し、ヨーロッパに重くのしかかる悪夢を忘れさせてくれた。(中略)彼は私の中に、自由への欲求、力の充実、そして私を化学へと駆り立てた物事を理解する渇望が収斂する、大地と空との新たな交わりをかき立てた。」この逸話は、レーヴィのユダヤ人としての出自に無関心であった友人の記憶を記念しており、彼は1944年4月、イタリア社会共和国の頑固な若手実行犯に機関銃で首を撃たれて拘留から逃れる際に、反ファシスト行動党のピエモンテ軍司令部の最初の抵抗運動家として戦死した。

1940年6月、ドイツの同盟国としてイタリアはイギリスとフランスに宣戦布告し、2日後にはトリノへの最初の連合国による空襲が始まった。レーヴィの学業は爆撃中も続いた。彼の父が大腸癌で寝たきりになったため、家族はさらなる負担を強いられた。

1.2. 第二次世界大戦とレジスタンス活動

新たな人種法とファシストの行動の激化により、レーヴィはワルデン反転(炭素原子の非対称性の研究)をテーマとする博士論文の指導教員を見つけるのに苦労した。最終的にニコロ・ダッラポルタ博士の指導を受け、レーヴィは1941年半ばに満点と優等で卒業し、X線と静電ポテンシャルエネルギーに関する追加論文も提出した。彼の学位証明書には「ユダヤ人種」という記載があった。人種法により、レーヴィは卒業後、適切な定職を見つけることができなかった。

1941年12月、彼はイタリア軍将校からサン・ヴィットーレのアスベスト鉱山で化学者として働くという非公式の仕事のオファーを受けた。このプロジェクトは、鉱山の廃棄物からニッケルを抽出するというもので、彼は喜んでその挑戦を受け入れた。レーヴィは後に、もし成功すれば、兵器生産におけるニッケル不足に苦しんでいたドイツの戦争努力を助けることになるだろうと理解した。この仕事は、レーヴィが偽名と偽造書類で働くことを要求した。3ヶ月後の1942年3月、彼の父が死去した。レーヴィは6月に鉱山を辞め、ミラノでスイスの製薬会社ワンダーAGに勤務し、植物から抗糖尿病薬を抽出するプロジェクトに取り組んだ。トリノ大学の同窓生を通じて採用された彼は、イタリアの人種法から逃れるためにスイス企業での仕事に就いた。このプロジェクトが成功する見込みがないことはすぐに明らかになったが、それを言うことは誰の利益にもならなかった。

1943年7月、ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世国王はムッソリーニを解任し、ピエトロ・バドリオ元帥を首班とする新政府を任命し、カッシビレ休戦協定を連合国と締結する準備を進めた。9月8日に休戦協定が公表されると、ドイツ軍はイタリア北部と中部を占領し、ムッソリーニを監禁から解放し、ドイツ占領下の北イタリアにおける傀儡国家であるイタリア社会共和国の首長に任命した。レーヴィはトリノに戻り、母と妹がトリノ郊外の丘陵地帯にあるキエーリ村の別荘「ロ・サッカレッロ」(文字通り「粗布」)に避難しているのを見つけた。3人はアオスタ渓谷のサン=ヴァンサンに移り、そこで身を隠すことができた。当局によってすでに多くのユダヤ人が拘束されていたため、ユダヤ人として追跡されていた彼らは、ゲリラ戦に適した反抗的な地域であるコル・ド・ジューのアマイの丘陵地帯に移動した。

イタリア抵抗運動はドイツ占領地域でますます活発になった。レーヴィと数人の仲間はアルプス山脈の麓に向かい、10月にはジュスティツィア・エ・リベルタに所属することを期待してパルチザングループを結成した。このような活動の訓練を受けていなかった彼らは、1943年12月13日にファシスト民兵に逮捕された。イタリア人パルチザンとして銃殺されると信じていたレーヴィは、ユダヤ人であることを告白した。彼はモデナ近郊のフォッソリ収容所に送られた。

q=フォッソリ収容所|position=right

レーヴィは後にフォッソリでの状況について次のように記している。

「我々は定期的に兵士向けの食料配給を受け、1944年1月末には旅客列車でフォッソリに連れて行かれた。収容所での我々の状況はかなり良好だった。処刑の話もなく、雰囲気はかなり穏やかだった。持ち込んだお金を保持し、外部からお金を受け取ることも許された。交代で厨房で働き、収容所内で他の奉仕活動も行った。ダイニングルームさえ用意し、かなり質素ではあったが、それは認めざるを得ない。」

1.3. アウシュヴィッツでの経験

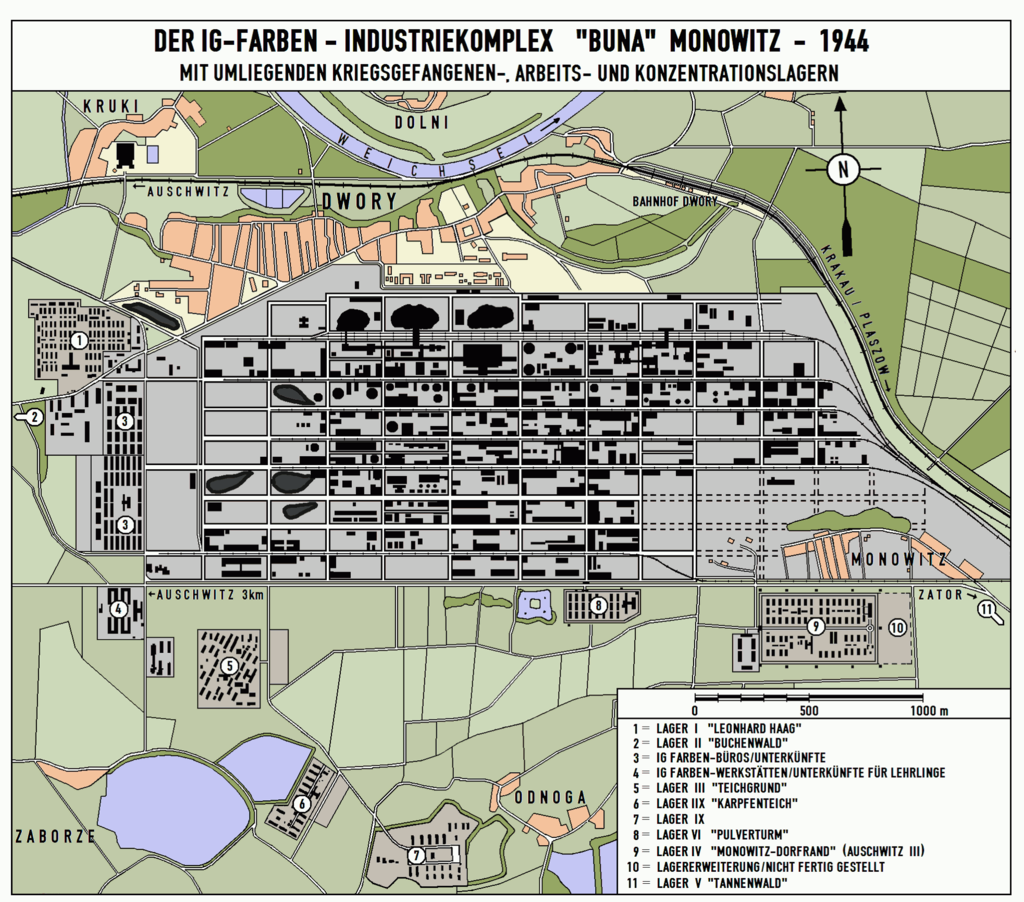

フォッソリはドイツ軍に接収され、ユダヤ人の東部の強制収容所および絶滅収容所への移送が始まった。1944年2月21日、2回目の移送でレーヴィと他の収容者は、12台の窮屈な家畜運搬車に乗せられ、アウシュヴィッツ強制収容所複合体内の3つの主要収容所の1つであるモノヴィッツ強制収容所に送られた。レーヴィ(囚人番号174517)は、1945年1月27日に赤軍によって収容所が解放されるまで、そこで11ヶ月を過ごした。ロシア軍の到着前、収容者は労働可能か否かによって選別された。レーヴィの知人は、どちらの分類も最終的には何の違いも生じないと述べた。彼は労働不能と宣言され、即座に殺害された。彼の移送で送られた650人のイタリア系ユダヤ人のうち、収容所を生き延びたのはレーヴィを含めわずか20人であった。収容所への新規入所者の平均余命は3~4ヶ月であった。

レーヴィはドイツの化学出版物を読んでいたため、ある程度のドイツ語を知っており、特権的な囚人の注意を引くことなく、収容所での生活に素早く適応しようと努めた。彼はパンを使って、より経験豊富なイタリア人囚人からドイツ語のレッスンを受け、アウシュヴィッツで対処する方法を学んだ。彼は強制労働者としてアウシュヴィッツで働いていたイタリア人民間人レンガ職人ロレンツォ・ペッローネから、毎日密かにスープの配給を受けていた。レーヴィの専門的な資格はドイツ人にとって有用であり、1944年11月中旬にはIG・ファルベンのブナ工場の研究所で合成ゴムの生産を目指す助手としての地位を確保した。氷点下の屋外での重労働を避けることで、彼は生き延びることができた。また、研究所から材料を盗み、それを余分な食料と交換することも行った。収容所が赤軍によって解放される直前、彼は猩紅熱にかかり、収容所のサナトリウム(収容所病院)に入院した。1945年1月18日、SSは赤軍が接近するにつれて急いで収容所を避難させ、重病者を除く全員を前線からさらに離れた場所への長い死の行進に強制した。この行進により残りの囚人の大多数が死亡したが、レーヴィの病気は彼をその運命から救った。

1.4. 帰還と戦後生活

1945年1月27日に解放されたにもかかわらず、レーヴィがトリノに到着したのは1945年10月19日であった。彼は元強制収容所収容者のためのソ連の収容所でしばらく過ごした後、ソ連にいた元イタリア軍捕虜たちと共に困難な帰路についた。トリノへの長い鉄道の旅は、ポーランドからベラルーシ、ウクライナ、ルーマニア、ハンガリー、オーストリア、ドイツを経由する迂回ルートをたどった。この困難な旅は、特に1963年の著書『休戦』で描かれ、その時期のヨーロッパ全土の道路や鉄道にいた何百万もの難民について記されている。

トリノに戻ったレーヴィは、ほとんど見分けがつかないほどであった。クワシオルコルによる栄養失調で顔は膨れ上がっていた。痩せこけたひげを生やし、古い赤軍の制服を着て、コルソ・レ・ウンベルトに戻った。その後の数ヶ月で、彼は肉体的に回復し、生き残った友人や家族との連絡を再開し、仕事を探し始めた。レーヴィは彼の経験による精神的トラウマに苦しんだ。トリノで仕事を見つけられなかったため、彼はミラノで仕事を探し始めた。電車の旅で、彼は出会った人々にアウシュヴィッツでの体験を話し始めた。

1946年のユダヤの新年のパーティーで、彼はルチア・モルプルゴと出会い、彼女は彼にダンスを教えると申し出、レーヴィは彼女に恋をした。その頃、彼はアウシュヴィッツでの経験について詩を書き始めた。

1946年1月21日、彼はトリノ郊外のデュポン社の塗料工場DUCOで働き始めた。列車運行が非常に限られていたため、レーヴィは週の間は工場の寮に滞在し、そこで邪魔されずに執筆する機会を得て、『これが人間か』の最初の草稿を書き始めた。毎日、記憶が蘇るたびに、彼は列車の切符や紙切れにメモを書き留めた。2月末までに、ドイツ軍の撤退から赤軍の到着までの最後の10日間を詳述する10ページが完成した。その後10ヶ月間、彼は毎晩寮で思い出をタイプし、本は形を成していった。

1946年12月22日、原稿は完成した。当時レーヴィの愛に応えていたルチアは、物語の流れをより自然にするために、彼の編集を手伝った。1947年1月、レーヴィは完成した原稿を出版社に持ち込んだ。エイナウディからはナタリア・ギンズブルグの助言により、米国ではリトル・ブラウン・アンド・カンパニーからジョシュア・L・リーブマン師の助言により拒絶され、この意見は彼の作品がその国で40年間無視される一因となった。戦後の社会的な傷はまだ生々しく、彼には作家としての評判を築く文学的経験がなかった。

最終的に、レーヴィは妹の友人を通じて出版社のフランコ・アントニチェッリを見つけた。アントニチェッリはアマチュアの出版業者であったが、活発な反ファシストとして、本の主題を支持した。

1947年6月末、レーヴィは突然DUCOを辞め、旧友のアルベルト・サルモーニと組んで、サルモーニの両親の家の最上階で化学コンサルタント業を営むことになった。この時期のレーヴィの経験の多くは、後の彼の著作に活かされた。彼とサルモーニは、鏡職人向けの塩化第一錫の製造と供給でほとんどの収入を得ており、不安定な化学物質を自転車で街中に配達していた。爬虫類の排泄物から口紅を作ろうとしたり、歯をコーティングする着色エナメルを作ろうとしたりする試みは、短編小説になった。彼らの研究室での事故は、サルモーニの家を不快な匂いと腐食性ガスで満たした。

1947年9月、レーヴィはルチアと結婚し、その1ヶ月後の10月11日、『これが人間か』が2,000部発行で出版された。1948年4月、ルチアが第一子を妊娠中であったため、レーヴィは独立した化学者としての生活が不安定すぎると判断した。彼はアッカティ家が経営するSIVAという名の塗料事業で働くことに同意した。1948年10月、娘のリサが生まれた。

この時期、彼の友人ロレンツォ・ペッローネの肉体的・精神的健康は悪化した。ロレンツォはアウシュヴィッツで民間人強制労働者として働いており、6ヶ月間、何も求めずにレーヴィに自分の配給の一部とパンを与え、この行為がレーヴィの命を救った。レーヴィは回顧録の中で、ロレンツォを収容所の他の囚人や看守とは対照的に、人間性を維持できた人物として描いている。戦後、ロレンツォは目にしたものの記憶に対処できず、アルコール依存症に陥った。レーヴィは旧友を路上から救い出すために何度か旅をしたが、1952年にロレンツォは死去した。アウシュヴィッツでの彼の親切に感謝して、レーヴィは2人の子供、リサ・ロレンツァとレンツォに彼の名前を付けた。

1950年、アッカティに化学の才能を示した後、レーヴィはSIVAの技術部長に昇進した。SIVAの主任化学者兼トラブルシューターとして、レーヴィは海外を旅した。彼はドイツへ何度か出張し、ドイツの主要な実業家や科学者との接触を慎重に計画した。半袖シャツを着て、腕に刺青された強制収容所の番号を彼らに見せるようにした。

彼は収容所の恐怖を記憶し記録することを誓う組織に関与するようになった。1954年、ナチスからの収容所解放9周年を記念してブーヘンヴァルトを訪れた。レーヴィはその後何年にもわたって、そのような記念行事に dutifully 参加し、自身の経験を語った。1957年7月、息子のレンツォが生まれた。

イタロ・カルヴィーノによるL'Unitàイタリア語での好意的な書評にもかかわらず、『これが人間か』は1,500部しか売れなかった。1958年、大手出版社であるエイナウディが改訂版を出版し、宣伝した。

1958年、スチュアート・ウールフはレーヴィと密接に協力して『これが人間か』を英語に翻訳し、1959年に英国のオリオン・プレスから出版された。また1959年には、ハインツ・リートがレーヴィの厳重な監督のもとで、この本をドイツ語に翻訳した。レーヴィがこの本を書いた主な理由の一つは、ドイツの人々に自らの名の下に行われたことを認識させ、少なくとも部分的な責任を受け入れさせることであったため、この翻訳は彼にとって最も重要なものであったのかもしれない。

1974年、レーヴィは執筆時間を増やすため、SIVAを半引退することにした。彼はまた、塗料工場の管理に伴う責任の重荷から逃れたいとも考えていた。1977年、58歳でSIVA塗料工場の非常勤コンサルタントを退き、執筆活動に専念した。

2. 作家としての経歴

プリーモ・レーヴィの文学活動は、アウシュヴィッツでの経験が執筆の原動力となり、数々の傑作を生み出し、国際的な評価を確立した。

2.1. 作家活動の始まり

アウシュヴィッツでの経験は、レーヴィを作家へと導く決定的なきっかけとなった。彼は1946年12月22日に『これが人間か』の原稿を完成させたが、当初は多くの出版社から出版を拒否された。しかし、1947年にアマチュアの出版業者フランコ・アントニチェッリを通じて出版にこぎつけた。初版は2,000部で、そのうち1,500部が販売されたに過ぎなかったが、イタロ・カルヴィーノの好意的な書評を得た。1958年に大手出版社エイナウディから改訂版が出版され、広く読まれるようになった。1959年にはスチュアート・ウールフによる英語訳、そしてレーヴィ自身の監修によるハインツ・リートのドイツ語訳が出版された。特にドイツ語訳は、ドイツの人々に自国が行ったことを認識させ、責任を受け入れさせるというレーヴィの強い願いが込められていたため、彼にとって最も重要な翻訳であった。

2.2. 主要作品

レーヴィは多岐にわたるジャンルで作品を発表し、その多くは彼の人生経験、特にアウシュヴィッツでの体験に深く根ざしている。

- 『これが人間か』(Se questo è un uomoイタリア語、1947年、1958年)

- 彼の代表作であり、アウシュヴィッツ強制収容所での過酷な体験を詳細に記録した回想録。米国では『Survival in Auschwitz』として出版された。

- 『休戦』(La treguaイタリア語、1963年)

- アウシュヴィッツ解放後、イタリアへの長い帰還の旅を描いた回想録。しばしば『これが人間か』と一冊にまとめられて出版される。

- 『天使の蝶』(Storie naturaliイタリア語、1966年、ダミアーノ・マラバイラ名義)

- 倫理的・哲学的問いを探求したSF短編集。多くの人が有益と考える発明が社会に与える深刻な影響を想像した。

- 『形の欠陥』(Vizio di formaイタリア語、1971年)

- 『Storie naturali』と同様にSF短編集。これらの短編の多くは後に英語で『The Sixth Day and Other Tales』としてまとめられた。

- 『周期律』(Il sistema periodicoイタリア語、1975年)

- 主に自伝的な短編集で、各章が化学元素の名を冠し、その元素が物語の主題と関連している。1941年にアスベスト鉱山で働いていた頃に書かれた2つの架空の物語も含まれる。2006年10月19日、ロンドンの王立研究所は『周期律』を「史上最高の科学書」と宣言した。

- 『ブレーメンの居酒屋』(L'osteria di Bremaイタリア語、1975年)

- 詩集。英語では『Shema: Collected Poems』として出版された。

- 『リリス アウシュビッツで見た幻想』(Lilìt e altri raccontiイタリア語、1978年、1981年)

- 収容中に観察した人々を題材にした短編集。

- 『星型レンチ』(La chiave a stellaイタリア語、1978年)

- 米国では『The Monkey Wrench』、英国では『The Wrench』として出版された。分類が難しい作品で、仕事と労働者に関する物語集とも、連鎖する物語と登場人物によって構成された小説とも評される。フィアットが運営するロシアの都市トリャッチを舞台に、エンジニアを他者が依存する英雄として描いている。物語の多くは、トラブルシューティングのスキルを用いて産業上の問題を解決するもので、著者の個人的な経験から来ているものも多い。根底にある哲学は、充足感を得るためには仕事への誇りが必要であるというものである。

- 『ルーツの探求』(La ricerca delle radiciイタリア語、1981年)

- 個人的なアンソロジー。

- 『今でなければいつ』(Se non ora, quando?イタリア語、1982年)

- 彼の唯一の小説(『星型レンチ』を小説と数えるなら2作目)。第二次世界大戦中、ドイツ軍の背後で生き残り、占領者との戦いを続けるユダヤ人パルチザンの一団の運命を追う。最終目標はユダヤ人国家の発展に参加するためパレスチナに到達することであり、パルチザンの一団はポーランド、そしてドイツ領に到達する。そこで、生き残ったメンバーは西側連合国が占領する地域で避難民として公式に受け入れられる。最終的に彼らはイタリアに到達し、パレスチナに向かう。

- 『他人の仕事』(L'altrui mestiereイタリア語、1985年)

- 以前La Stampaイタリア語に掲載されたエッセイ集。書評や自然界の奇妙なものについての考察から、架空の短編小説まで多岐にわたる。

- 『溺れるものと救われるもの』(I sommersi e i salvatiイタリア語、1986年)

- アウシュヴィッツで人々がどのように行動したか、そしてなぜ一部が生き残り、他が滅びたのかを分析しようと試みた作品。彼の典型的なスタイルで、判断を下さず、証拠を提示し、問いを投げかける。例えば、あるエッセイでは、彼が「灰色の領域」と呼ぶもの、つまりドイツ人の汚い仕事を代行し、他の囚人を統制したユダヤ人について考察している。彼は、コンサートヴァイオリニストが冷酷な監視役として振る舞う原因は何だったのかと問いかけた。

- 『Racconti e Saggi』(1986年)

- 以前La Stampaイタリア語に掲載された短編小説集で、一部は英語の『The Mirror Maker』に収録されている。

- 『二重の絆』(The Double Bondイタリア語)

- 1987年4月に彼が亡くなった時点で執筆中だったエッセイ集で、"La Signorina"イタリア語への手紙の形式をとっている。これらのエッセイは非常に個人的な内容であり、約5、6章の原稿が存在する。

2.3. 文学的評価と受賞歴

レーヴィの作品は、その深遠な洞察と文学的価値により、数々の賞を受賞し、イタリア文学を代表する作家としての地位を確立した。

1963年、『休戦』で第1回カンピエッロ賞を受賞した。彼の評判は高まり、トリノの新聞La Stampaイタリア語に定期的に記事を寄稿するようになった。彼はアウシュヴィッツ生還以外の主題についても作家としての評判を得ようと努めた。

1979年、『星型レンチ』でストレーガ賞を受賞し、イタリアでより広い読者層を獲得した。1982年には小説『今でなければいつ』でカンピエッロ賞とヴィアレッジョ賞を受賞した。

レーヴィはイタリア文学における主要な人物となり、その著作は多くの言語に翻訳された。『休戦』はイタリアの学校で標準的なテキストとなった。1985年には20日間の講演ツアーのため米国を訪れた。ルチアが同行したものの、この旅は彼にとって非常に消耗するものであった。

ソ連では、彼の初期の作品は、ソ連兵を英雄的ではなくだらしなく無秩序に描写したため、検閲官に受け入れられなかった。イスラエルでは、レーヴィが描写したような恐怖を経験したユダヤ人生還者によって部分的に形成された国であったが、彼の著作の多くは彼の死後まで翻訳・出版されなかった。

フィリップ・ロスは彼を「ドイツの地獄を体系的に記憶し、粘り強く考え抜き、そして明晰で気取らない散文でそれを理解できるように表現した人物」と称賛した。マーティン・エイミスは、自身の小説『The Zone of Interest』の執筆においてレーヴィの作品が役立ったと述べ、彼を「ホロコーストの預言者、その支配的な精神、そしてこの主題について最も洞察力のある作家」と呼んだ。

3. 思想と見解

プリーモ・レーヴィの思想は、ホロコーストの特異性、歴史的責任、そして人間性、記憶、生存に対する深い考察に特徴づけられる。

3.1. ホロコーストと歴史的責任

レーヴィは、歴史修正主義的な傾向を強く否定した。特に、アンドレアス・ヒルグルーバーやエルンスト・ノルテらの著作に代表される、ナチズムとスターリニズムを比較する歴史家論争に異議を唱えた。レーヴィは、アレクサンドル・ソルジェニーツィンの『収容所群島』で描かれた労働収容所制度と、ナチスのLagerイタリア語(Konzentrationslagerドイツ語、ナチ強制収容所参照)が比較可能であるという考えを拒絶した。彼は、スターリンのグラグにおける死亡率は最悪でも30%であったのに対し、絶滅収容所では90%から98%と推定した。

彼の見解では、ナチスの絶滅収容所とユダヤ人絶滅の試みは、その目的が優越的な民族によるある民族の完全な破壊であったため、歴史上特異な恐怖であった。彼は、それが高度に組織化され、機械化されており、ユダヤ人の灰を道のための材料として使用するまでに人間を貶めたことを指摘した。

レーヴィは『これが人間か』の付録で、ナチスの絶滅収容所の目的はスターリンのグラグの目的と同じではなかったと書いている。それは「地獄の二つのモデルの陰鬱な比較」ではあるが、Lagerドイツ語の目的はヨーロッパのユダヤ民族の絶滅であり、ナチスはユダヤ人を人種集団と見なしており、宗教集団ではないため、誰もユダヤ教を放棄することはできなかった。レーヴィは、トリノのユダヤ人知識人のほとんどと同様に、第二次世界大戦前は宗教的に熱心ではなかったが、イタリア人種法とナチスの収容所は彼にユダヤ人としてのアイデンティティを深く刻み込んだ。収容所に送られた多くの子供たちのほとんど全員が殺害された。

伝記作家イアン・トムソンによると、レーヴィは『これが人間か』から、彼を助けたドイツ人との経験を意図的に除外し、「著者の怒りに彩られたドイツ民族への集団的非難」を含めた。しかし、レーヴィのドイツ人に対する意見は、ヘティ・シュミット=マースというドイツ人女性との友情を通じて改善された。彼女の父親は反ナチスの信念のために職を失い、彼女自身も学校を追放されていた。17年間、レーヴィとシュミット=マースは手紙で「ナチズムへの共通の憎しみ」について語り合ったが、シュミット=マースは1983年に死去した。

『これが人間か』が出版されてから約40年後、レーヴィは、民族全体を憎むことはナチズムに似すぎているため、ドイツ人を憎んでいないと述べた。しかし、彼は「罪人」を許さないとも述べた。レーヴィによれば、ドイツ人の多くは強制収容所の存在を知っていたが、そこで行われている残虐行為の程度は知らなかった。しかし、「ほとんどのドイツ人は知らなかったのは、知りたくなかったからだ。実際、彼らは知りたくなかったのだ」。

1985年3月、彼は1940年から1943年までアウシュヴィッツ強制収容所の所長であったルドルフ・ヘスの自伝の再出版に序文を寄せた。その中で彼は、「悪に満ちている。(中略)そしてそれを読むことは苦痛である」と書いている。

3.2. 人間性、記憶、生存への考察

レーヴィは、人間の行動、記憶、生存体験に対する深い哲学的洞察を示した。特に、彼は「灰色の領域」という概念を探求した。これは、ドイツ人のために汚い仕事を行い、他の囚人を統制したユダヤ人、すなわち強制収容所内で特権的な地位を与えられ、他の囚人を管理する役割を担った人々を指す。彼は、コンサートヴァイオリニストが冷酷な監視役として振る舞う原因は何だったのかと問いかけるなど、極限状況下での人間の行動の複雑さを分析した。

4. 私生活

レーヴィは1947年9月にルチア・モルプルゴと結婚し、2人の子供をもうけた。1948年10月に娘のリサが、1957年7月に息子のレンツォが生まれた。彼は晩年、高齢の母親と義母と同居しており、その世話の責任も負っていた。

5. 死

プリーモ・レーヴィの死は、その状況と死因を巡る論争が現在も続いている。

5.1. 死の状況

レーヴィは1987年4月11日、トリノの自宅アパート3階の踊り場から転落し、階下の地上階で死亡した。検視官は彼の死を自殺と裁定した。

5.2. 死因に関する論争

レーヴィの伝記作家3人(キャロル・アンジエール、イアン・トムソン、ミリアム・アニッシモフ)は自殺説に同意しているが、他の作家(彼を個人的に知っていた者も含む)はその判断に疑問を呈している。

晩年、レーヴィはうつ病に苦しんでいることを示唆していた。その要因には、同居していた高齢の母親と義母の世話の責任、そして彼の経験による長引くトラウマ的な記憶が含まれる可能性が高い。ローマの首席ラビであったエリオ・トアフによれば、レーヴィは事件の10分前に彼に電話をかけ、癌を患っていた母親の顔を見ると、アウシュヴィッツのベンチに横たわる人々の顔を思い出さずにいられないと述べたという。ノーベル賞受賞者でホロコースト生還者のエリ・ヴィーゼルは、当時、「プリーモ・レーヴィは40年後にアウシュヴィッツで亡くなった」と述べた。

しかし、レーヴィの友人や関係者の何人かは異論を唱えている。オックスフォード大学の社会学者ディエゴ・ガンベッタは、レーヴィが遺書を残しておらず、自殺を考えていたことを示す他の兆候もなかったことを指摘した。文書や証言は、当時彼が短期および長期の両方の計画を持っていたことを示唆している。死の数日前、彼は約3週間前に受けた手術によるめまいを医師に訴えていた。アパートの複合施設を訪れた後、ガンベッタはレーヴィがバランスを失って誤って転落した可能性を示唆した。レーヴィの親友であったノーベル賞受賞者リタ・レーヴィ=モンタルチーニもこれに同意した。「化学技術者として、彼は麻痺したままになる危険を冒して狭い階段の吹き抜けに飛び込むよりも、より良い方法(この世を去る方法)を選んだであろう」と彼女は述べた。

6. 遺産と影響

プリーモ・レーヴィは、その著作を通じてホロコーストの記憶と理解に計り知れない貢献をし、死後も様々な形で顕彰され、文学や文化に広範な影響を与え続けている。

6.1. ホロコースト文学の巨匠

レーヴィはしばしば「ホロコースト作家」と呼ばれ、彼自身はこのレッテルを好まなかった。しかし、彼はホロコーストに関する最も重要な著作のいくつかを執筆したとされており、その惨劇の記憶と理解に大きく貢献したとされている。フィリップ・ロスは彼を「ドイツの地獄を体系的に記憶し、粘り強く考え抜き、そして明晰で気取らない散文でそれを理解できるように表現した人物」と称賛した。マーティン・エイミスは、レーヴィの作品が自身の小説『The Zone of Interest』の執筆においてレーヴィの作品が役立ったと述べ、彼を「ホロコーストの幻視者、その支配的な精神、そしてこの主題について最も洞察力のある作家」と呼んだ。

6.2. 死後顕彰と研究

- 1995年、5つの保健・人権団体がパリにプリモ・レーヴィ・センターを設立し、拷問生存者へのサービスを提供している。このセンターは、彼の名前が「非人道的、残酷、屈辱的な扱いを拒否することの代名詞」であることから、レーヴィにちなんで名付けられた。

- イタリア系ユダヤ人の歴史と文化の研究に特化した非営利団体であるプリモ・レーヴィ・センターが2003年にニューヨーク市に設立された。

- 2008年、トリノ市とその他のパートナーが国際プリモ・レーヴィ研究センターを設立し、レーヴィの遺産を保存し、促進している。

- 2017年からは、ドイツ化学会とイタリア化学会が、人権への貢献を称えるプリモ・レーヴィ賞を化学者に授与している。

- 2019年には、レーヴィの生誕100周年が、米国、ポルトガル、イタリアを含む世界中で記念された。

- レーヴィがかつて働いていたSIVA工場は、子供向けの化学博物館であるムゼオ・デッラ・キミカ(Museo della Chimicaイタリア語)に転換された。レーヴィのかつてのオフィスには、彼の生涯に関する展示が設けられている。

6.3. 文学・文化への影響

レーヴィの作品は、後世の作家、思想家、そして文化的な言説に広範な影響を与えている。

- 『Till My Tale is Told: Women's Memoirs of the Gulag』(1999年)は、レーヴィが『溺れるものと救われるもの』で引用したコールリッジの四行詩の一部をタイトルにしている。

- クリストファー・ヒッチェンズの著書『The Portable Atheist』は、無神論的テキストの抜粋集であり、「アウシュヴィッツでの『選別』過程に耐えながらも、誤った慰めを拒否する道徳的強靭さを持っていた」レーヴィの記憶に捧げられている。献辞には、『溺れるものと救われるもの』におけるレーヴィの言葉が引用されている。「私もまた、非信者としてラーゲルに入り、非信者として解放され、今日まで生きてきた。」

- ウェールズのロックバンドマニック・ストリート・プリーチャーズのセカンドアルバム『ゴールド・アゲインスト・ザ・ソウル』のジャケットには、レーヴィの詩「虚しく死んだ者たちの歌」からの引用が掲載されている。

- デビッド・ブレインは、レーヴィのアウシュヴィッツ収容所番号174517を左腕に刺青している。

- ラヴィー・ティドハーの小説『A Man Lies Dreaming』では、主人公がアウシュヴィッツでレーヴィとカ=ツェトニクに出会い、ホロコーストについてどのように書くべきか議論する場面が描かれている。レーヴィは「正確で冷静」であるべきだと主張し、カ=ツェトニクは「(中略)パルプの言語」を提唱する。

- 『ブラック・アース・ライジング』のパイロットエピソードでは、ルワンダ虐殺の生存者であるケイト・アシュビーが、サバイバーズ・ギルトと自殺未遂についてセラピーを受けている。彼女はセラピストに、割り当てられたプリモ・レーヴィの本を読んだこと、そしてもし自殺を試みるなら「レーヴィ氏の本からヒントを得て、窓から飛び降りる」と語る。

- ピーター・ハミルのアルバム『The Noise』の最後のトラックは「Primo on the Parapet」と題されている。

7. 作品一覧

| 日本語題名 | 原題 | 出版年 | 種別 | 英語翻訳 |

|---|---|---|---|---|

| 『これが人間か』 | Se questo è un uomoイタリア語 | 1947年、1958年 | 回想録 | 『If This Is a Man』(米国では『Survival in Auschwitz』) |

| 『休戦』 | La treguaイタリア語 | 1963年 | 回想録 | 『The Truce』(米国では『The Reawakening』) |

| 『天使の蝶』 | Storie naturaliイタリア語 | 1966年 | 短編小説 | 『The Sixth Day and Other Tales』 |

| 『形の欠陥』 | Vizio di formaイタリア語 | 1971年 | 短編小説 | 主に『The Sixth Day and Other Tales』に収録。一部の物語は『A Tranquil Star』に収録。 |

| 『周期律』 | Il sistema periodicoイタリア語 | 1975年 | 短編小説 | 『The Periodic Table』 |

| 『ブレーメンの居酒屋』 | L'osteria di Bremaイタリア語 | 1975年 | 詩集 | 『Collected Poems』に収録。 |

| 『星型レンチ』 | La chiave a stellaイタリア語 | 1978年 | 小説 | 『The Wrench』(米国では『The Monkey's Wrench』) |

| 『リリス アウシュビッツで見た幻想』 | Lilìt e altri raccontiイタリア語 | 1981年 | 短編小説 | パート1は『Moments of Reprieve』。パート2、3の一部は『A Tranquil Star』に収録。 |

| 『ルーツの探求』 | La ricerca delle radiciイタリア語 | 1981年 | 個人アンソロジー | 『The Search for Roots: A Personal Anthology』 |

| 『今でなければいつ』 | Se non ora, quando?イタリア語 | 1982年 | 小説 | 『If Not Now, When?』 |

| 『予期せぬ時に』 | Ad ora incertaイタリア語 | 1984年 | 詩集 | 『Collected Poems』に収録。 |

| 『対話』 | Dialogoイタリア語 | 1984年 | エッセイ(トゥリオ・レジェ共著) | 『Dialogue』 |

| 『他人の仕事』 | L'altrui mestiereイタリア語 | 1985年 | エッセイ | 『Other People's Trades』 |

| 『溺れるものと救われるもの』 | I sommersi e i salvatiイタリア語 | 1986年 | エッセイ | 『The Drowned and the Saved』 |

| 『Racconti e Saggi』 | Racconti e Saggiイタリア語 | 1986年 | エッセイ | 『The Mirror Maker』 |

| 『二重の絆』 | The Double Bondイタリア語 | 1987年 (執筆中) | エッセイ | 『The Double Bond』 |

| 『プリーモ・レーヴィは語る』 | Conversazioni e interviste 1963-1987イタリア語 | 1997年 | 対談集(死後出版) | 『Conversations with Primo Levi』および『The Voice of Memory: Interviews, 1961-1987』 |

| 『非対称性と生命』 | L'asimmetria e la vitaイタリア語 | 2002年 | エッセイ(死後出版) | 『Asymmetry and Life』 |

| 『アウシュヴィッツのブラックホール』 | 2005年 | エッセイ(死後出版) | 『The Black Hole of Auschwitz』 | |

| 『アウシュヴィッツ報告』 | 2006年 | 事実記録(死後出版) | 『Auschwitz Report』 | |

| 『静かなる星』 | 2007年 | 短編小説(死後出版) | 『A Tranquil Star』 | |

| 『魔法の絵の具』 | 2011年 | 短編小説 | 『The Magic Paint』(『A Tranquil Star』からの選集) |

8. 翻案・映像化

プリーモ・レーヴィの作品は、映画、演劇、音楽など様々な芸術形式に翻案され、その影響力を広げている。

- レーヴィの詩5編(「Shema」、「25 Febbraio 1944」、「Il canto del corvo」、「Cantare」、「Congedo」)は、サイモン・サルゴンによって1987年に歌曲集『Shema: 5 Poems of Primo Levi』として作曲された。2021年には、この作品が、現在のドイツ領におけるユダヤ人コミュニティの最初の記録を記念する「1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland」という祭典のオープニングイベントでミーガン・マリー・ハートによって演奏された。

- 1997年の映画『遙かなる帰郷』(La Treguaイタリア語)は、彼の1963年の回想録『休戦』を原作としており、ジョン・タトゥーロが主演を務め、アウシュヴィッツ解放後、他の避難民と共にイタリアへ帰還するレーヴィの長い旅を描いている。

- 『これが人間か』は、アントニー・シャーによって2004年に一人芝居『プリモ』として舞台化された。この舞台版は、2007年9月20日に英国のBBC Fourで放送された。

- 2001年の映画『灰の記憶』(原題: The Grey Zone)は、『溺れるものと救われるもの』の第2章に基づいている。