1. 概要

エチオピアは、アフリカの角に位置する内陸国であり、その地理は広大な高原、大地溝帯、砂漠地帯など多様な特徴を持つ。歴史的には人類発祥の地の一つとされ、アクスム王国などの古代文明が栄えた。エチオピア帝国はアフリカ分割の時代にも独立を維持した数少ない国の一つであったが、20世紀にはイタリアによる占領を経験した。帝政崩壊後は軍事政権を経て、現在は連邦民主共和国体制をとっている。政治体制は民族連邦制を基盤とするが、国内では民族間の対立や人権問題、民主化の課題を抱えている。経済は農業が中心であり、特にコーヒー栽培で知られるが、近年はサービス業や製造業も成長を見せている。しかし、依然として貧困や飢餓問題が深刻な課題である。社会的には、オロモ人、アムハラ人をはじめとする80以上の民族が共存する多民族国家であり、エチオピア正教会を中心とするキリスト教とイスラム教が主要な宗教である。独自のエチオピア暦やゲエズ文字、インジェラに代表される食文化、ラリベラの岩窟教会群などの世界遺産を含む豊かな文化を有する。

2. 国名

「エチオピア」という国名は、ギリシャ語の「Αἰθιοπία」(Aithiopia)に由来し、これは「日に焼けた (αιθω, aitho)」「顔 (οψ, ops)」を意味する言葉から派生したとされ、「日に焼けた人々の土地」という意味を持つ。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスは、当時知られていたサハラ砂漠以南のアフリカ地域を指してこの名称を用いた。エチオピアの伝統によれば、この名前はエチオピア最初の王とされる「エチオプ」(Ethiop)または「エティオピス」(Ethiopis)に由来するとも言われる。『アクスムの書』では、エティオピスはハムの息子クシュのさらに息子であり、アクスムの街を建設した人物とされている。このギリシャ語の名称は、エチオピアの主要言語であるアムハラ語では「ኢትዮጵያĪtyōṗṗyāアムハラ語」と表記される。

歴史的には、「アビシニア」(Abyssinia)という呼称も広く用いられた。これはアラビア語の「アル=ハバシャ」(الحبشةal-Ḥabashaアラビア語)のラテン語化された形に由来し、エチオピア高原に居住するハベシャと呼ばれる人々を指す言葉であった。

1974年のエチオピア革命まではエチオピア帝国として知られていた。革命後、社会主義政権下で国号は変遷し、1987年にはエチオピア人民民主共和国となった。1991年にメンギスツ政権が崩壊し、1995年に現行憲法が制定されてからはエチオピア連邦民主共和国が正式名称となっている。

3. 歴史

エチオピアの歴史は、人類の揺りかごの一つとされる先史時代から始まり、アクスム王国などの古代文明、ザグウェ朝やソロモン朝が興亡した中世・近世を経て、19世紀にはテオドロス2世による帝国の再統一と近代化の試みが見られた。20世紀にはハイレ・セラシエ1世の長期統治、イタリアによる占領、そしてデルグによる軍事政権時代を経験し、1991年以降は民族連邦制を基盤とする連邦民主共和国時代へと移行したが、国内紛争や人権問題といった課題を抱え続けている。

3.1. 先史時代

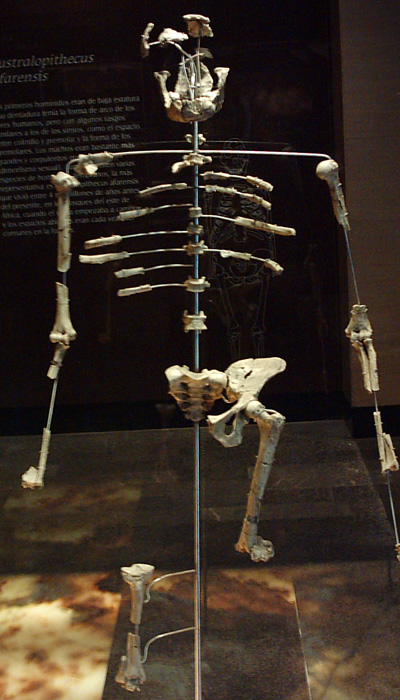

エチオピアおよびその周辺地域は、古人類学において極めて重要な発見が相次いでいる地域である。これまでエチオピアで発見された最古のヒト科の化石は、1994年にティム・D・ホワイトによって発見された420万年前の「アルディピテクス・ラミダス」(アルディ)である。最もよく知られている人類化石は、「ルーシー」の愛称で知られるアウストラロピテクス・アファレンシスである。地元では「ディンキネシュ」と呼ばれるこの標本は、1974年にドナルド・ジョハンソンによってアファール盆地のアワッシュ川流域で発見され、これまでで最も完全で保存状態の良い成人のアウストラロピテクス化石の一つである。ルーシーの学名は発見地にちなんでおり、約320万年前に生息していたと推定されている。

エチオピアはまた、解剖学的現代人であるホモ・サピエンスが出現した最初期の地域の一つと考えられている。これらの地元での化石発見のうち最も古いものはオモ遺跡の化石であり、南西部のオモ・キビシュ層で発掘され、約20万年前の中期旧石器時代のものと年代測定されている。さらに、「ヘルト人」(ホモ・サピエンス・イダルトゥ)の骨格がミドルアワッシュ渓谷の遺跡で発見された。約16万年前のものとされ、ホモ・サピエンスの絶滅した亜種、あるいは解剖学的現代人の直接の祖先である可能性が示唆されている。モロッコのジェベル・イルード遺跡で発掘された古期ホモ・サピエンスの化石はその後、約30万年前というさらに古い年代が測定されたが、エチオピア南部のオモ・キビシュI(オモI)は、現在知られている最古の解剖学的現代ホモ・サピエンスの骨格(196±5千年)である。

一部の人類学者によると、最初のアフロ・アジア語族を話す人々は、新石器時代にナイル渓谷、あるいは中東の原郷からこの地域に到着したとされる。今日のほとんどの学者は、アフロ・アジア語族が北東アフリカで発展したと提案している。これは、その地域における系統の多様性が高いことが言語起源の証拠となるためである。

2019年、考古学者はバレ山地のフィンチャ・ハベラ遺跡で、標高3469|mの高さにある3万年前の中期石器時代の岩陰遺跡を発見した。この高地では、人間は低酸素症と極端な天候の両方にさらされやすい。『サイエンス』誌に掲載された研究によると、この住居はこれまで発見された中で最も初期の高地における永続的な人間の居住の証拠である。数千の動物の骨、数百の石器、古代の暖炉が発見され、巨大なメクラネズミを特徴とする食生活が明らかになった。

2013年には、エチオピアのガデモッタ遺跡で、約27万9000年前のものとされる、知られている限り最古の石器先端を持つ投擲武器(ホモ・サピエンスの特徴的な道具)、すなわち槍の石器先端が発見された。2019年には、アヅマでさらに中期石器時代の投擲武器が発見され、これらは槍投げ器で投げるダーツの先端と考えられ、10万年から8万年前のものとされている。

3.2. 古代(ダモト王国とアクスム王国)

紀元前980年、現在のエリトリアおよびエチオピア北部のティグレ州にダモト(Dʿmt)が成立した。この王国の首都は現在のエチオピア北部にあるイェハに置かれた。多くの現代史家は、この文明をエチオピア固有のものと考えているが、初期には紅海におけるサバア人の覇権のため、サバア人の影響を受けたとする説も有力であった。他の学者は、ダモトをクシ語派とセム語派のアフロ・アジア語系文化、すなわち地元のアガウ族と南アラビアのサバア人の連合の結果と見なしている。しかし、エチオピアの古代セム語であるゲエズ語は、サバア語から独立して発展したと考えられている。紀元前2000年には既に、他のセム語話者がエチオピアとエリトリアに居住しており、そこでゲエズ語が発展した。サバア人の影響は現在、軽微であったと考えられており、いくつかの地域に限定され、数十年か一世紀後には消滅した。それはダモトのインフラ、あるいは他の原アクスム国家との同盟における交易または軍事植民地であった可能性がある。

紀元前4世紀のダモトの崩壊後、エチオピア高原はより小さな後継王国によって支配されるようになった。西暦1世紀、現在のティグレ州とエリトリアにアクスム王国が出現した。中世の『アクスムの書』によると、王国の最初の首都マザベルはクシュの息子イティオピスによって建設された。アクスムは後に紅海の対岸にあるイエメンにまで支配を拡大することもあった。ペルシャの預言者マニは、3世紀の彼の時代における四大強国の一つとして、ローマ、ペルシャ、中国とともにアクスムを挙げている。また、エジプト教会とエチオピア教会の間には関連があったと考えられている。アクスム人が王室の碑文を通じてシバの女王と関連していたというわずかな証拠がある。

西暦316年頃、ティルス出身のフルメンティウスとその兄弟エデシウスは、叔父とともにエチオピアへの航海に同行した。船が紅海の港に停泊した際、現地の人々は兄弟二人を除いて旅行者全員を殺害し、兄弟は奴隷として宮廷に連れて行かれた。彼らは君主から信頼される地位を与えられ、王室の人々をキリスト教に改宗させた。フルメンティウスはアクスムの初代司教となった。324年の日付のある硬貨は、エチオピアが(301年のアルメニアに次いで)公式にキリスト教を国教とした2番目の国であることを示しているが、当初は宗教が宮廷内に限定されていた可能性がある。それはそうした主要な強国としては最初であった。アクスム人はグレコローマン文化圏に慣れ親しんでいたが、シルクロードを通じてインド亜大陸とローマ帝国の間で重要な文化的結びつきと交易関係に乗り出し、主に象牙、鼈甲、金、エメラルドを輸出し、絹と香辛料を輸入した。2015年の国の金生産量は9トンである。

3.3. 中世(ザグウェ朝と初期ソロモン朝)

4世紀のエザナ王の治世中に、王国は「エチオピア」という名称を採用した。330年にクシュ王国を征服した後、アクスムの領土は5世紀から6世紀にかけて頂点に達した。この時期は、ヒムヤル王国のユダヤ教徒ズー・ヌワースやアクスム・ペルシア戦争など、南アラビアの保護領への数回の侵攻によって中断された。575年、アクスム人は知事サイフ・イブン・ズィー・ヤザンの暗殺後、サナアを包囲し奪還した。紅海は646年に正統カリフに明け渡され、港湾都市アドゥリスは8世紀にアラブのイスラム教徒によって略奪された。回復不能な土地劣化、主張される気候変動、そして730年から760年にかけての散発的な降雨量とともに、これらの要因が重要な交易路の一部として王国の衰退を引き起こした可能性が高い。アクスムは960年、グディト女王がアクスム最後の王を破ったときに終焉を迎えた。これに対し、アクスム人の残党は南部地域に移動し、ザグウェ朝を樹立し、首都をラリベラに移した。ザグウェ朝の支配は、アムハラ人の貴族イクノ・アムラクがイェトバラク王に対して反乱を起こし、エチオピア帝国(外国名「アビシニア」で知られる)を樹立したときに終わった。

エチオピア帝国はアムダ・セヨン1世の指導の下、領土拡大を開始した。彼は東方のイスラム教徒の敵対者に対して遠征を開始し、その結果、次の2世紀にわたってキリスト教徒に有利な勢力均衡の大きな変化をもたらした。アムダ・セヨンの東方遠征の成功後、アフリカの角にあるイスラム教徒の公国のほとんどがエチオピア帝国の宗主権下に入った。その範囲はゴジャムからソマリランドのゼイラのソマリ海岸にまで及んだ。これらのイスラム教徒の勢力の中にはイファト・スルタン国があった。皇帝ザラ・ヤコブの治世中、エチオピア帝国は頂点に達した。彼の治世は、以前の支配者からの領土獲得の統合、多数の教会や修道院の建設の監督、文学と芸術の積極的な推進、そして中央帝国の権威の強化によって特徴づけられた。イファトの後継者であるアダル・スルタン国は、エチオピア・アダル戦争中にエチオピアを征服しようとしたが、1543年のワイナ・ダガの戦いで最終的に敗北した。

16世紀までに、オロモ人の民族による北部地域への移住の流入により、帝国の力は断片化した。現在のグジとボレナから出発したオロモ人は、主にいくつかの民俗的な概念によって動機づけられた。最初は「モガーサー」、次に「リキムサー」であり、その多くは彼らの襲撃に関連していた。これはメスレの「ガダ」まで続いた。アッバ・バーレイによると、最初の拡大はダウィト2世皇帝(ルバ・メルバー)の治世下で起こり、彼らがバレに侵入した後、アダル・スルタン国を侵略した。

エチオピアは17世紀からポルトガルと主に宗教に関連した大規模な外交接触を持っていた。1555年から、ポルトガルのイエズス会士はローマ・カトリックを国教として発展させようと試みた。数回の失敗の後、彼らは1603年に何人かの宣教師を派遣し、その中には最も影響力のあったスペインのイエズス会士ペドロ・パエスもいた。スセニョス1世皇帝の下で、ローマ・カトリックは1622年にエチオピア帝国の国教となった。この決定は、正教徒の民衆による反乱を引き起こした。

3.4. 近世(ゴンダール時代と諸侯時代)

1632年、皇帝ファシラダスはローマ・カトリックの国家行政を停止し、エチオピア正教を国教として復活させた。ファシラダスの治世は帝国の権力を固め、1636年に首都をゴンダールに移し、「ゴンダール時代」の始まりを印した。彼はイエズス会士を追放し、土地を取り戻し、フレモナに移住させた。治世中、ファシラダスは象徴的な王室の要塞ファジル・ゲビを建設し、44の教会を建て、エチオピア美術を復活させた。彼はまた、青ナイル川に7つの石橋を建設したことでも知られている。

ゴンダールの力は、1706年のイヤス1世の死後に衰退した。1755年のイヤス2世の死後、メンテワブ皇后は兄弟のラス・ウォルデ・レウルをゴンダールに呼び寄せ、彼をラス・ビトワデドにした。これはメンテワブのクァレグノックと、ウビット率いるウォロのグループとの間の王位争いを引き起こした。1767年、ティグレの摂政であったミカエル・セフルはゴンダールを占領し、1769年に当時の皇帝であった幼いイヨアス1世を殺害し、70歳のヨハンネス2世を擁立した。

1769年から1855年にかけて、エチオピアは「ゼメネ・メサフィンと」または「諸侯の時代」を経験し、孤立の時代であった。皇帝は名目だけの存在となり、ラス・ミカエル・セフル、ティグレのラス・ウォルデ・セラシエ、そしてワラ・シェのイェジュ・オロモ朝(ラス・ググサ・オブ・イェジュを含む)などの地方領主や貴族によって支配された。ゼメネ・メサフィンと以前、イヨアス1世皇帝は宮廷でアムハラ語に代わってオロモ語(アファーン・オロモ)を導入していた。

3.5. 帝国の再統一と近代化(19世紀半ば - 20世紀初頭)

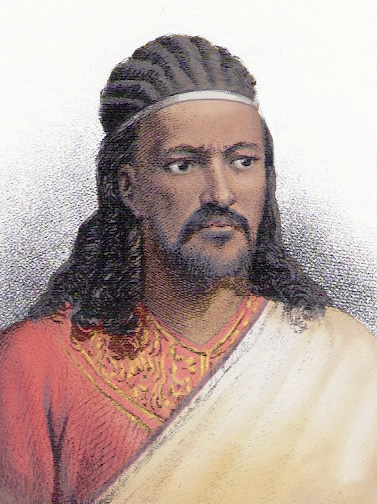

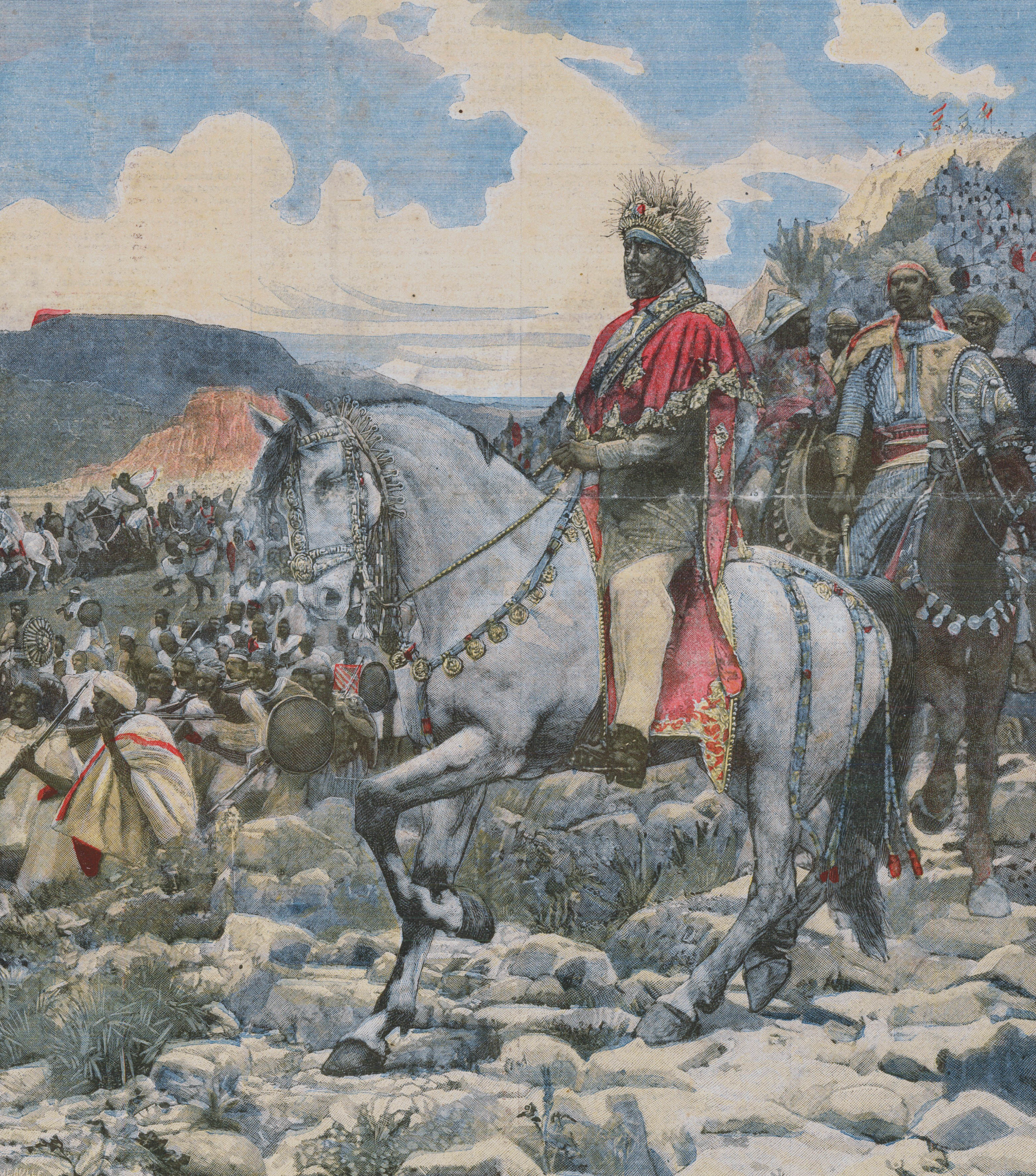

エチオピアの孤立主義は、両国間の同盟で終結したイギリスの使節団に続いて終わったが、アムハラ人の北部エチオピア王国(ゴンダール、ゴジャム、シェワ)がテオドロス2世の治世の始まりとともに皇帝の権力が回復した後、短期間統一されたのは1855年になってからであった。テオドロス2世は、後継の皇帝たちによって継続される統合、中央集権化、国家建設のプロセスを開始した。このプロセスは地方支配者の権力を削減し、帝国の行政を再構築し、専門的な軍隊を創設した。これらの変化は、エチオピア国家の効果的な主権と領土保全を確立するための基盤を築いた。1875年と1876年、多くのヨーロッパ人やアメリカ人の顧問を伴ったオスマン帝国とエジプトの軍隊が二度アビシニアに侵攻したが、当初は敗北した。1885年から1889年(ヨハンネス4世治世下)にかけて、エチオピアはイギリス、トルコ、エジプトと同盟してスーダンのマフディー国家に対するマフディー戦争に参加した。1887年、シェワ王メネリク2世はチェレンコの戦いでの勝利の後、ハラール首長国に侵攻した。1889年3月10日、ヨハンネス4世はガラバートの戦いで軍を率いている最中にスーダンのカリフ・アブドゥッラーの軍隊によって殺害された。

ほぼ現在の形のエチオピアは、1889年から1913年の死まで皇帝であったメネリク2世の治世下に始まった。シェワ中央州の拠点から、メネリクは南、東、西の領土を併合するために出発した。これらの地域には、オロモ人、シダマ人、グラゲ人、ウェライタ人、その他の人々が住んでいた。彼は、アハマド・イブン・イブラヒム・アル=ガジーの戦争以来保持されていなかった土地や、エチオピアの支配下になかった他の地域を占領した、ラス・ゴバナ・ダッチのシェワン・オロモ民兵の助けを借りてこれを達成した。

彼の指導力に対し、社会のより伝統的な要素からの反対にもかかわらず、メネリク2世は国民的英雄として称賛された。彼は1889年5月にイタリアとウッチャリ条約に署名し、これによりイタリアはエチオピア北部(現在のエリトリアの一部)を支配できる限りエチオピアの主権を承認することになった。その見返りとして、イタリアはメネリクに武器を提供し、彼を皇帝として支援することになっていた。イタリア人は、条約の署名からイタリア政府による批准までの時間を利用して、領土主張を拡大した。この第一次イタリア・エチオピア戦争は、1896年3月1日のアドワの戦いで頂点に達し、イタリアの植民地軍はエチオピア人に敗北した。この時期、人口の約3分の1がエチオピア大飢饉(1888年から1892年)で死亡し、牛疫がこの地域を席巻し、家畜経済の多くを破壊した。1897年10月11日、エチオピアはパン・アフリカ主義のイデオロギーを代表して、緑、黄、赤の縞模様の汎アフリカ色を採用した。

3.6. ハイレ・セラシエ時代(1916年 - 1974年)

20世紀初頭は、皇帝ハイレ・セラシエ1世(ラス・タファリ)の治世によって特徴づけられる。彼はリジ・イヤスが追放された後に権力を握り、ゼウディトゥ女帝の摂政(インデラセ)として1916年から全国的な近代化キャンペーンに着手し、事実上のエチオピア帝国の支配者となった。ゼウディトゥの死後、1930年11月2日に彼は皇帝として彼女の後を継いだ。1931年、ハイレ・セラシエは大日本帝国憲法を模倣して、エチオピアに史上初のエチオピア1931年憲法を与えた。

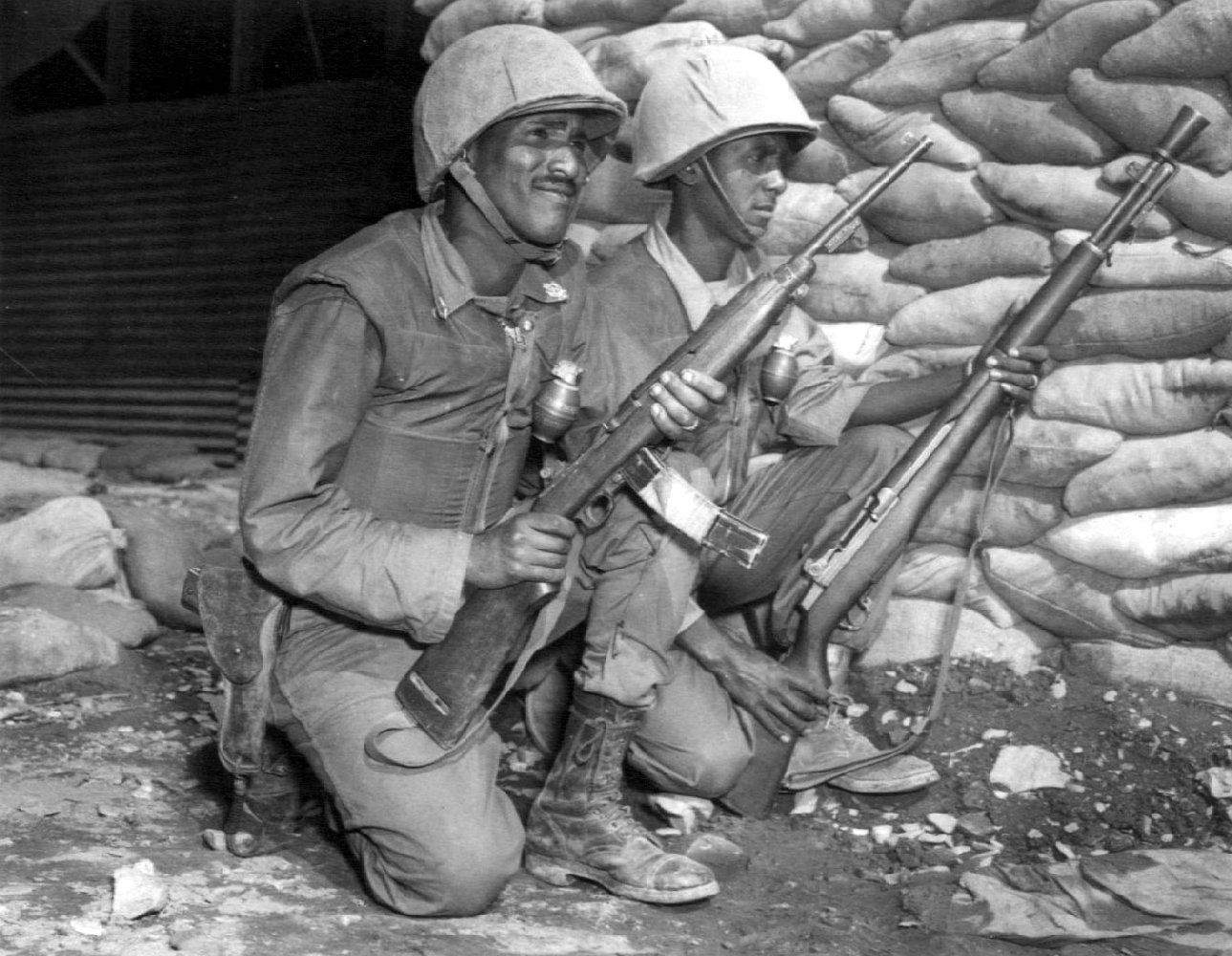

エチオピアの独立は第二次エチオピア戦争によって中断された。この戦争は1935年10月初旬にファシスト・イタリアによって侵攻され、その後のイタリアによる国の支配(1936年-1941年)が戦争におけるイタリアの勝利の後に続いた。しかし、イタリアはアルベグノックの抵抗のために国全体を確保することはできず、これによりエチオピアはリベリアとともに植民地化されなかったアフリカ諸国の一つとなった。イタリアが第二次世界大D戦に参戦した後、イギリス帝国軍はアルベグノックとともに、1941年の東アフリカ戦線の過程でエチオピアを解放した。国はイギリス軍政下に置かれ、その後1944年12月の英エチオピア協定の署名によりエチオピアの完全な主権が回復された。

1945年10月24日、エチオピアは国際連合の創設メンバーとなった。1952年、ハイレ・セラシエはエチオピア・エリトリア連邦をエリトリアと画策した。彼は1962年にこれを解体し、エリトリアを併合し、エリトリア独立戦争を引き起こした。ハイレ・セラシエはまた、アフリカ統一機構(OAU)の形成において主導的な役割を果たした。エチオピア国内の世論は、1974年2月13日に始まった1973年石油危機によるガソリン価格の急騰が学生や労働者の抗議を引き起こしたため、ハイレ・セラシエに反対するようになった。アクリル・ハブテ=ウォルドの封建的寡頭制内閣は打倒され、エンデルカチュ・マコネンを首相とする新政府が樹立された。

3.7. 軍事政権時代(デルグ政権、1974年 - 1991年)

ハイレ・セラシエの治世は1974年9月12日、軍と警察の将校からなる委員会であるデルグによって追放されたときに終わった。元政府高官および軍高官60人の処刑後、新しい暫定軍事行政評議会は1975年3月に君主制を廃止し、エチオピアをマルクス・レーニン主義国家として樹立した。封建制の廃止、識字率の向上、国有化、そしてエチオピア高原からの再定住と村落化を含む抜本的な土地改革が優先事項となった。

1977年の権力闘争の後、メンギスツ・ハイレ・マリアムはデルグの undisputed leadership を獲得した。1977年、以前からソビエト連邦から援助と武器を受けていたソマリアがオガデン戦争でエチオピアに侵攻し、オガデン地方の一部を占領した。エチオピアはソビエト圏諸国からの大規模な軍事援助を受け始めた後、それを取り戻した。70年代末までに、メンギスツはサハラ以南アフリカ全土で2番目に大きな軍隊、そして強力なエチオピア空軍と海軍を指揮していた。

1976年から78年にかけて、赤色テロの結果、最大50万人が殺害された。これはデルグによる様々な反対派グループに対する暴力的な政治的弾圧キャンペーンであった。1987年、デルグは解散し、エチオピア1987年憲法の採択によりエチオピア人民民主共和国(PDRE)を樹立した。1983年から1985年のエチオピア飢饉は約800万人に影響を与え、100万人が死亡した。権威主義的支配に対する反乱が、特にエリトリアとティグレの北部地域で勃発した。ティグレ人民解放戦線(TPLF)は1989年に他の民族に基づく反対運動と合流し、エチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)を結成した。

1989年の革命におけるマルクス・レーニン主義の崩壊は、ソビエト連邦が1990年にエチオピアへの援助を完全に停止したことと一致した。EPRDF軍は1991年5月にアディスアベバに進軍し、メンギスツは国を逃れてジンバブエに亡命を許可された。

3.8. 連邦民主共和国時代(1991年 - 現在)

1991年7月、EPRDFは国民会議を招集し、87人の代表からなるエチオピア暫定政府を樹立し、暫定憲法として機能する国家憲章に導かれた。1994年、二院制議会と司法制度を持つ議会制共和国を樹立する新憲法が起草された。

1993年4月、国民投票の後、エリトリアはエチオピアから独立した。1998年5月、エリトリアとの国境紛争がエチオピア・エリトリア戦争につながり、2000年6月まで続き、両国に1日あたり推定100万ドルの費用がかかった。これはエチオピア経済に悪影響を及ぼし、両国間の国境紛争は2018年まで続いた。2018年現在、主に国の不安定化により、さらなるエチオピア内戦が続いている。

民族的暴力は2010年代後半から2020年代初頭にかけて増加し、様々な衝突や紛争により数百万人のエチオピア人が避難した。

連邦政府は、COVID-19の健康と安全に関する懸念から、2020年の選挙(後に2021年に延期)を中止することを決定した。ティグレ州のTPLFはこれに反対し、2020年9月9日に選挙を強行した。連邦政府とティグレの関係は急速に悪化し、2020年11月、エチオピアはそこに駐留する陸軍部隊への攻撃に応じてティグレで軍事攻撃を開始し、ティグレ紛争の始まりとなった。2022年3月までに、暴力と飢饉の結果、50万人もの人々が死亡した。その間の数年間にいくつかの和平および調停提案の後、エチオピアとティグレ反乱軍は2022年11月2日に敵対行為の停止に合意した。OLA反乱と相まって、ティグレ紛争で以前政府と同盟していたファノ民兵との連邦政府関係は2023年半ばに悪化し、アムハラ州での戦争につながった。エチオピア人権委員会(EHRC)が実施した報告によると、ENDF軍による戸別捜索、超法規的殺害、虐殺、拘留など、大規模な人権侵害が行われた。注目すべき事件には、2024年初頭のメラウィ虐殺があり、アムハラ州のメラウィ町で50人から100人の住民が死亡した。

4. 地理

エチオピアは、アフリカの角に位置し、エリトリア、ジブチ、ソマリア、ケニア、南スーダン、スーダンと国境を接する内陸国である。国土の大部分は、大地溝帯によって東西に分断された広大なエチオピア高原が占めており、多様な地形、気候、生態系を有する。

エチオピアは、面積1104300|km2(426372.61|sqmi)で、世界で26番目に大きな国であり、ボリビアに匹敵する面積を持つ。北緯3度から15度、東経33度から48度の間に位置する。

エチオピアの大部分は、アフリカ大陸の最東端であるアフリカの角に位置する。エチオピアと国境を接する地域は、北にエリトリア、そして時計回りにジブチ、ソマリア、ケニア、南スーダン、スーダンである。エチオピア国内には、山岳地帯と侵食された高原からなる広大な高地複合体があり、これらは一般的に南西から北東に走る大地溝帯によって分断され、低地、ステップ、または半砂漠に囲まれている。気候、土壌、自然植生、集落パターンにおいて大きな多様性を持つ地形が存在する。

エチオピアは生態学的に多様な国であり、東部国境沿いの砂漠から南部の熱帯雨林、北部および南西部の広大なアフロモンタン地域に及ぶ。北部のタナ湖は青ナイル川の源流である。また、ゲラダヒヒ、ワリアアイベックス、エチオピアオオカミ(「シミエンフォックス」)など、多くの固有種が生息している。広範囲な標高差が、国に生態学的に異なる多様な地域をもたらし、これが生態学的隔離における固有種の進化を促進するのに役立っている。

この国は地理的な対照に富んでおり、広大な肥沃な西部(森林と多数の河川がある)から、北部の世界で最も暑い集落であるダロルまで様々である。エチオピア高原はアフリカで最大の連続した山脈であり、ソフ・オマール洞窟には大陸最大の洞窟がある。エチオピアはまた、アフリカで2番目に多くのユネスコ世界遺産を保有している。

4.1. 地形と地質

エチオピアは、エチオピア高原、大地溝帯、ダナキル窪地、主要な山脈など、多様な地形的特徴とその地質学的背景を有している。国土の中央部を北東から南西に貫く大地溝帯は、アフリカ大陸を二分する巨大な地殻の裂け目の一部であり、火山活動や地震が活発な地域である。この大地溝帯の西側には広大なエチオピア高原が広がり、平均標高は2000|mを超える。この高原は、青ナイル川をはじめとする多くの河川によって深く侵食され、複雑な地形を形成している。最高峰はシミエン山地にあるラス・ダシャン山(4550|m)である。

一方、大地溝帯の東側には、エチオピア高原よりも標高の低い高原や低地が広がる。北東部には、海抜マイナス100|m以下に達するダナキル窪地があり、地球上で最も暑く乾燥した場所の一つとして知られる。この地域は、活火山や塩湖、硫黄泉などが点在する特異な景観を持つ。

エチオピアの地質は、先カンブリア時代の古い基盤岩類から、中生代の堆積岩、そして新生代の火山岩類まで、非常に多様である。特に大地溝帯周辺やエチオピア高原の大部分は、第三紀以降の火山活動によって形成された玄武岩質の溶岩台地で覆われている。これらの火山活動は、肥沃な土壌をもたらす一方で、地震や火山噴火のリスクも内包している。

4.2. 気候

エチオピアの気候は、主に熱帯モンスーン気候に分類されるが、国土の大部分を占める高原地帯の標高差により、地域によって著しい多様性を示す。一般的に、標高が高い地域ほど冷涼で、低い地域ほど高温乾燥となる。

首都アディスアベバは標高約2400|mに位置し、年間を通して穏やかな気候である。季節は主に雨量によって区分され、10月から2月が乾季、3月から5月が小雨季、6月から9月が大雨季となる。年間平均降水量は約1200|mmである。日照時間は平均して1日7時間程度で、乾季は最も日照時間が長い。大雨季の7月や8月でも、日中は数時間晴れ間が見られることが多い。アディスアベバの年間平均気温は16|Cで、日中の最高気温は年間を通じて20|Cから25|C、夜間の最低気温は5|Cから10|C程度である。

他の主要都市や観光地の多くもアディスアベバと同様の標高に位置し、類似した気候を持つ。しかし、標高の低い地域、特に東部のエチオピア乾燥草原・低木林地帯では、著しく高温乾燥となることがある。この東部地帯のダナキル窪地にあるダロルは、世界の年間平均気温が最も高い場所であり、34|Cを記録する。

エチオピアは気候変動の影響に対して脆弱であり、気温の上昇や降水量の変化などが見られる。これらの気候変動は、農業を基盤とする経済や食糧安全保障を脅かしている。多くエチオピア人は家を追われ、湾岸諸国、南部アフリカ、ヨーロッパへと移住を余儀なくされている。

2019年4月以降、エチオピアのアビィ・アハメド首相は、首都アディスアベバにおける気候変動の悪影響を軽減することなどを目的とした開発プロジェクト「シェガー美化計画」を推進している。翌5月、政府は必要な10億ドルのうち一部を公的資金で賄うため、資金調達イベント「ダイン・フォー・シェガー」を開催した。この高額なイベントにより、参加費と寄付を通じて2500万ドルが集まった。中国とエチオピア間の一帯一路構想の下にある中国の鉄道会社2社が、総延長56キロメートルのうち12キロメートルの開発資金を提供した。

4.3. 水資源

エチオピアは「アフリカの給水塔」とも呼ばれるほど水資源に恵まれており、特に青ナイル川はその象徴的な存在である。青ナイル川は国内最大の湖であるタナ湖を水源とし、エチオピア国内を蛇行しながらスーダンへと流れ込み、白ナイル川と合流してナイル川本流となる。エチオピア国内の主要河川には、他にアワッシュ川、オモ川、ソバト川、アトバラ川などがあり、これらの河川は農業用水、生活用水、そして水力発電の重要な源となっている。主要な湖沼としては、タナ湖のほか、大地溝帯に連なるアッベ湖、ズウェイ湖、シャラ湖、アバヤ湖などがある。

水資源管理はエチオピアにとって極めて重要な課題である。豊富な水資源を有する一方で、その利用は必ずしも効率的ではなく、また季節的な降雨量の変動や旱魃の影響も受けやすい。特に農業は天水に依存する部分が大きく、安定的な食糧生産のためには灌漑施設の整備が不可欠である。近年、エチオピア政府は水力発電開発に力を入れており、その代表例が青ナイル川に建設されたグランド・エチオピア・ルネサンス・ダム(GERD)である。このダムはアフリカ最大級の水力発電所となる予定であるが、ナイル川下流のエジプトやスーダンとの間で水利権をめぐる対立も生じている。水資源の持続可能な利用と、周辺国との協調的な水管理が、エチオピアの発展にとって重要な鍵となっている。

4.4. 生物多様性

エチオピアは、世界的に見ても鳥類の多様性に富んだ中心地である。これまでにエチオピアでは856種以上の鳥類が記録されており、そのうち20種がこの国の固有種である。16種が絶滅危惧種または絶滅寸前種に指定されている。これらの鳥の多くは、Bicyclus anynanaのような蝶を捕食する。

歴史的に、アフリカ大陸全土で、伐採、内戦、汚染、密猟、その他の人的要因により、野生生物の個体数は急速に減少してきた。17年間にわたる内戦と深刻な干ばつは、エチオピアの環境条件に悪影響を及ぼし、さらなる生息地の悪化を招いた。生息地の破壊は、絶滅の危機につながる要因である。生息地の変化が急速に起こると、動物は適応する時間がない。人的影響は多くの種を脅かしており、温室効果ガスによる気候変動の結果として、より大きな脅威が予想されている。2010年の二酸化炭素排出量は649万4000トンで、エチオピアが人為的な温室効果ガス排出量に占める割合はわずか0.02%である。

エチオピアには31種の固有種の哺乳類が生息している。エチオピアには、絶滅寸前種および世界的に絶滅の危機に瀕している種としてリストされている多くの種が存在する。エチオピアの絶滅危惧種は、(IUCNの評価に基づいて)3つのカテゴリーに分類できる:絶滅寸前、絶滅危惧、および危急種。

エチオピアは、世界で栽培植物の8つの基本的な独立した起源中心の一つである。しかし、森林破壊はエチオピアにとって大きな懸念事項であり、研究によると、森林の喪失は土壌侵食、土壌中の栄養素の喪失、動物の生息地の喪失、生物多様性の減少に寄与していることが示唆されている。20世紀初頭には、エチオピアの土地の約42万km2(または35%)が樹木で覆われていたが、最近の研究によると、森林被覆率は現在、面積の約11.9%である。この国は2018年の森林景観完全度指数の平均スコアが7.16/10で、172カ国中50位にランクされた。

エチオピアは、薪の収集、農地への転換、過放牧、建材としての森林木の利用により、年間推定1,410km2の自然林を失っている。1990年から2005年の間に、国は約21,000km2の森林を失った。森林破壊を抑制するための現在の政府プログラムは、教育、植林プログラムの推進、木材の代替となる原材料の提供からなる。農村地域では、政府はまた、森林生息地を破壊することなく農業を促進するために、非木材燃料源と非森林地へのアクセスを提供している。

SOSやファームアフリカなどの組織は、連邦政府および地方政府と協力して、森林管理システムを構築している。

5. 政治

エチオピアの政治は、民族連邦制に基づく連邦議院内閣制共和国であり、国の安定と発展は、民主化の進展、人権状況の改善、民族間の融和といった複雑な課題に左右される。

5.1. 政府構造

エチオピアは連邦制の議院内閣制共和国であり、首相が行政の長であり、大統領は元首であるが、その権限は主に儀礼的なものである。行政権は政府によって行使され、連邦立法権は政府と議会の両院に与えられている。連邦院は二院制議会の上院であり108議席を有し、下院は人民代表院(HoPR)であり547議席を有する。連邦院は地方議会によって選出されるのに対し、人民代表院の議員は直接選挙で選出され、その議員たちが6年の任期で大統領を、5年の任期で首相を選出する。

エチオピアの司法府は、連邦裁判所と州裁判所の2つの裁判所構造を持つ二重制度で構成されている。FDRE憲法は、連邦司法権を連邦最高裁判所に与えており、連邦最高裁判所は下級連邦裁判所の決定を覆し、再審理することができる。それ自体には、基本的な法律の誤りに割り当てられた通常部がある。さらに、最高裁判所は、「正義の効率的な遂行に必要であると見なされる場合」、連邦レベルのいずれかの州または「その管轄区域に指定された地域」の5つの確立された州で巡回裁判所の審理を行うことができる。

連邦最高裁判所布告は、連邦裁判所の管轄権に3つの主題原則を与えた:法律、当事者、場所。第一に「憲法、連邦法、および国際条約に基づいて生じる事件」、第二に「連邦法によって指定された当事者」である。

1994年エチオピア憲法第78条に基づき、司法府は行政府および立法府から完全に独立している。これを確実にするために、最高裁判所長官および副長官は、首相の指名に基づいて議会によって任命される。選出されると、行政府には彼らを解任する権限はない。他の裁判官は、透明性のある基準および首相の人民代表院への任命勧告に基づいて、連邦司法行政評議会(FJAC)によって指名される。いずれの場合も、裁判官は、退職、懲戒規則違反、重大な不適合、または健康不良による非効率性を理由としない限り、職務から解任することはできない。逆に、人民代表院の過半数の票決は、連邦司法レベルでの解任、または州裁判官の場合は州評議会での解任を承認する権利を有する。2015年、フリーダム・ハウスが作成した報告書で、この規定の現実性が疑問視された。

1995年以降、エチオピアの政治は自由化され、国への包括的な改革を推進している。今日、その経済は混合経済、市場経済志向の原則に基づいている。エチオピアには、独自の歳入を調達し支出する権限を持つ11の半自治的な行政区域がある。

最初の多党制選挙は1995年5月に行われ、EPRDFが勝利した。暫定政府の大統領でありEPRDFの指導者であったメレス・ゼナウィがエチオピア連邦民主共和国の初代首相となり、ネガソ・ギダダが大統領に選出された。メレス政権は一貫して再選されたが、これらの結果は国際監視団から厳しく批判され、野党からは不正であると非難された。

メレスは2012年8月20日、特定されていない病気の治療を受けていたブリュッセルで死去した。副首相ハイレマリアム・デサレンが2015年の選挙まで新首相に任命され、その後も彼の党がすべての議席を支配して首相の座にとどまった。2018年2月15日、ハイレマリアムは数年にわたる抗議と非常事態宣言の後、首相を辞任した。アビィ・アハメドがハイレマリアムの辞任後、首相に就任した。彼は2018年にエリトリアを歴史的に訪問し、両国間の紛争状態を終結させ、2019年にノーベル平和賞を受賞した。

イギリスに本拠を置くエコノミスト・インテリジェンス・ユニットが2010年後半に発表した民主主義指数によると、エチオピアは「権威主義体制」であり、167カ国中118番目に民主的な国としてランク付けされた。エチオピアは2008年以来、リストで13位下落しており、2010年の報告書は、2010年の議会選挙前に政府が野党活動、メディア、市民社会を取り締まったことが原因であるとし、これによりエチオピアは事実上の一党独裁国家になったと主張した。

21世紀における広範な国内および共同体間の紛争と相まって、エチオピア政府は権威主義的構造に頼り、民主的権利と人権を断絶させた。2008年からエチオピアに取り組んできたフリーダム・ハウスは、EPRDFと繁栄党の両政権で記録された非常に貧弱な基本的権利(政治的および市民的自由)のために、エチオピアは「自由でない」国家であると示している。アビィ・アハメドの下で、エチオピアは2019年以来、民主主義の後退を経験しており、内戦の激動期、野党議員の投獄、メディアの自由の制限によって特徴づけられている。

5.2. 主要政党と選挙

エチオピアの政治は、長らくエチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)が与党として支配してきた。EPRDFは、ティグレ人民解放戦線(TPLF)、アムハラ民族民主運動(ANDM)、オロモ人民民主機構(OPDO)、南エチオピア人民民主運動(SEPDM)という主要4民族を代表する政党の連合体であった。しかし、2019年にアビィ・アハメド首相の主導でEPRDFは解党され、TPLFを除く構成政党と地方の友好政党が合流して新たに繁栄党(Prosperity Party)が結成された。繁栄党は、民族の枠を超えた国民統合を掲げているが、これが新たな対立の火種となる側面もある。

主要な野党勢力としては、社会正義のためのエチオピア市民(Ethiopian Citizens for Social Justice、Ezema)や、各民族を基盤とする地域政党が存在する。しかし、長年のEPRDF支配の影響や政治的抑圧の歴史から、野党勢力は依然として脆弱であると言わざるを得ない。

近年行われた主要な選挙としては、2015年の総選挙ではEPRDFとその連合勢力が全議席を獲得するという結果に終わり、野党や国際社会からは選挙の公正性に対する強い疑念が示された。2021年には、ティグレ紛争の最中に総選挙が実施された。この選挙では繁栄党が圧勝したが、ティグレ州では選挙が実施されず、一部野党はボイコットするなど、政治的対立は解消されなかった。

選挙の公正性や市民参加の度合いについては、依然として多くの課題が指摘されている。報道の自由の制限、野党活動家への圧力、選挙プロセスの透明性欠如などが問題視されており、真の民主主義的選挙の実現には道半ばである。アビィ政権発足当初は政治改革への期待が高まったが、その後の国内紛争の激化や人権状況の悪化は、エチオピアの民主主義の将来に影を落としている。

5.3. 司法制度

エチオピアの司法制度は、連邦レベルと州レベルの二元的な構造を持っている。憲法に基づき、司法の独立が保障されているが、実際には行政からの影響や政治的介入が問題視されることも少なくない。

連邦レベルの最高司法機関は連邦最高裁判所である。連邦最高裁判所は、憲法解釈、連邦法に関する最終審、および州間の紛争解決などを管轄する。その下には連邦高等裁判所、連邦第一審裁判所が設置されている。

各州にも独自の司法制度があり、州最高裁判所、州高等裁判所、州第一審裁判所(またはそれに類する裁判所)が設けられている。州の裁判所は、州法に関する事件や、連邦法であっても特定の事件については管轄権を持つ。

裁判官の任命プロセスは、連邦レベルでは首相の推薦に基づき人民代表院が任命し、州レベルでは各州の憲法や法律に基づいて行われる。司法の独立性を確保するための制度的枠組みは存在するものの、裁判官の能力向上、司法アクセスの改善、そして法執行における人権尊重などが、エチオピアの司法制度が抱える重要な課題である。特に、紛争地域や政治的に敏感な事件においては、司法の公正性や独立性が試される場面が多い。法治主義の確立と、すべての市民が公平な司法サービスを受けられるようにするための努力が求められている。

5.4. 行政区画

エチオピアは、民族に基づいた連邦制を採用しており、行政区画もこの原則を反映している。2023年8月現在、エチオピアは12の州 (kilil) と2つの自治区 (astedader akabibi) から構成されている。州はさらに県 (zone) に、県は郡 (woreda) に、郡は村 (kebele) に細分化される。

各州は、特定の民族グループが多数を占める地域を基盤として設立されており、それぞれ独自の憲法、議会、行政府を持つ。州は教育、保健、警察など、広範な自治権を有している。主要な州としては、人口最大のオロミア州、歴史的に国の中心であったアムハラ州、南部に位置する南エチオピア州、紛争が頻発しているティグレ州、東部のソマリ州、北東部のアファール州などがある。首都アディスアベバと東部の主要都市ディレ・ダワは、州と同等の地位を持つ自治区として特別な行政が行われている。

各州の人口や民族構成は多様である。例えば、オロミア州は主にオロモ人、アムハラ州は主にアムハラ人が多数を占める。しかし、多くの州では複数の民族が混住しており、これが州境や資源をめぐる対立の原因となることもある。

地方分権は民族自決の理念に基づく一方で、中央集権的な権力構造も依然として強く残っている。連邦政府は国防、外交、マクロ経済政策など国家の根幹に関わる権限を掌握している。地方分権と中央集権のバランス、そして州間の経済格差や資源配分の不均衡は、エチオピアの政治的安定と発展における重要な課題である。特に、民族の権利と国家の統一という二つの要請をいかに調和させるかが、行政区画運営の大きな焦点となっている。

5.5. 人権と治安

エチオピアの人権状況は、長年にわたり国内外から厳しい目が向けられている。特に報道の自由、言論・集会の自由、結社の自由といった基本的な市民的・政治的権利に対する制約が問題視されてきた。歴代政権下で、野党活動家、ジャーナリスト、人権擁護家などが不当に拘束されたり、脅迫を受けたりする事例が報告されている。アビィ・アハメド首相就任当初は、政治囚の釈放やメディア規制の緩和など、人権状況改善への期待が高まったが、その後の国内紛争の激化に伴い、再び深刻な人権侵害が広範囲で発生している。

特にティグレ紛争をはじめとする国内各地の民族紛争においては、政府軍、反政府勢力双方による民間人の殺害、性的暴力、強制避難、恣意的拘束といった重大な人権侵害が報告されている。これらの紛争は、特定の民族グループを標的とした暴力や差別を助長し、人道危機を深刻化させている。少数派民族や国内避難民、女性や子供といった脆弱な立場の人々の権利保護は喫緊の課題である。

国内の治安状態も極めて不安定である。ティグレ紛争は停戦合意に至ったものの、アムハラ州やオロミア州など他の地域でも武装勢力と政府軍との衝突が続いており、一般市民の安全が脅かされている。民族間の緊張の高まりは、地域社会の分断を深め、暴力の連鎖を生み出している。

民主主義の発展という点では、複数政党制が導入されているものの、実質的な権力は依然として与党に集中しており、野党の活動は大きく制限されている。選挙プロセスの公正性や透明性に対する疑念も根強く、真の民主的統治の実現には多くの障害が存在する。

エチオピア政府は、人権侵害の疑惑に対する調査や責任追及の必要性を認識しているとしつつも、その取り組みは十分とは言えない状況である。国際社会からの人権状況改善への圧力は続いているが、国内の複雑な政治情勢や紛争が、その進展を困難にしている。人権尊重と法の支配の確立、そして全ての市民が安全に暮らせる社会の実現が、エチオピアの持続的な平和と発展にとって不可欠である。

6. 対外関係

エチオピアは、アフリカの角における地政学的な重要性、国家主権の維持、経済発展の促進、地域安定への貢献を基本方針とし、複雑な周辺国関係や主要国・国際機関との連携を通じて国際的地位を築いている。

6.1. 周辺国との関係

エチオピアは、エリトリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、ケニア、ジブチといった多くの国々と国境を接しており、これらの周辺国との関係はエチオピアの外交政策において最重要課題の一つである。

- エリトリア: かつてエチオピアの一部であったエリトリアとは、1993年の独立後も国境問題を抱え、1998年から2000年にかけて大規模な国境紛争が発生した。長らく敵対関係が続いたが、2018年にアビィ・アハメド首相とエリトリアのイサイアス・アフェウェルキ大統領との間で歴史的な和平合意がなされ、国交が回復した。しかし、ティグレ紛争においてはエリトリア軍がエチオピア政府軍を支援する形で介入し、複雑な関係性が続いている。この紛争は深刻な人道危機を引き起こし、両国関係の将来に不透明感をもたらしている。

- ソマリア: 歴史的にオガデン地方の領有権をめぐり対立し、1977年にはオガデン戦争が勃発した。近年は、ソマリア国内のイスラム過激派組織アル・シャバブの脅威に対処するため、エチオピアはソマリア暫定政府を支援し、アフリカ連合ソマリアミッション(AMISOM、現ATMIS)にも派兵するなど、地域の安定化に一定の役割を果たしている。しかし、ソマリア国内の政治的不安定や国境管理の難しさは、依然として両国関係の課題である。

- スーダンおよび南スーダン: スーダンとは、ナイル川の水資源や国境未画定地域(特にアル・ファシャガ地区)をめぐる緊張関係が存在する。特に、エチオピアが青ナイル川に建設したグランド・エチオピア・ルネサンス・ダムは、下流国であるスーダンとエジプトの深刻な懸念を引き起こしている。南スーダンとは、独立以来比較的良好な関係を維持しており、エチオピアは南スーダンの和平プロセスにおいて仲介役を果たすこともある。

- ケニア: ケニアとは、経済協力や安全保障分野での連携が進んでいる。国境地域における民族間の小競り合いや越境犯罪が時折問題となるが、両国政府は協力して対処する姿勢を示している。

- ジブチ: エチオピアにとってジブチは、紅海へのアクセスを可能にするジブチ港を有する重要な隣国である。エチオピアの貿易の大部分はジブチ港を経由しており、経済的な相互依存関係が深い。アディスアベバ・ジブチ鉄道の開通は、両国間の物流をさらに促進している。

これらの周辺国との関係は、国境問題、水資源、民族間のつながり、地域紛争といった要因が複雑に絡み合っており、エチオピアの外交は常にこれらの課題への対応を迫られている。地域紛争が人道状況に与える影響は甚大であり、エチオピア自身も多くの難民を受け入れている。

6.2. 主要国との関係

エチオピアは、その戦略的な重要性と地域大国としての役割から、多くの主要国と多様な関係を築いている。

- アメリカ合衆国: 歴史的に、アメリカはエチオピアにとって重要なパートナーであり、経済援助、安全保障協力、人道支援などを通じて関係を維持してきた。特に、テロ対策や地域の安定化においては緊密に連携してきた。しかし、近年ではエチオピア国内の人権状況や民主主義の後退に対する懸念から、両国関係に緊張が生じる場面も見られる。

- 中華人民共和国: 中国は、近年エチオピアにとって急速に影響力を増している国である。大規模なインフラ投資(道路、鉄道、ダム、工業団地など)や経済支援を通じて、エチオピアの経済発展に大きく貢献している。一帯一路構想の下、両国間の経済的結びつきは非常に強い。一方で、債務問題や中国の影響力拡大に対する懸念も存在する。

- 欧州連合(EU): EUは、エチオピアにとって主要な貿易相手であり、開発援助や人道支援における重要なパートナーである。EUは、エチオピアの民主化プロセスや人権状況に対しても強い関心を示しており、政治対話を通じてこれらの問題に取り組んでいる。

- 中東諸国: サウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)などの中東諸国は、エチオピアにとって経済的・政治的に重要な存在である。これらの国々からの投資や、エチオピア人労働者の受け入れなどが経済関係を深めている。また、紅海地域の安全保障や、アフリカの角における地政学的な動向に関しても、中東諸国との連携が模索されている。

これらの主要国との関係は、エチオピアの経済発展、安全保障、国際的地位に大きな影響を与える。エチオピアは、各国との関係をバランス良く維持しつつ、自国の国益を追求する外交を展開している。

6.3. 国際機関での活動

エチオピアは、国際社会において積極的な役割を果たしており、多くの国際機関のメンバーとして活動している。

- アフリカ連合(AU): エチオピアの首都アディスアベバは、アフリカ連合(AU)の本部所在地であり、これはエチオピアがアフリカ大陸の政治・外交において中心的な役割を担っていることを象徴している。AUの前身であるアフリカ統一機構(OAU)の設立(1963年)にも主導的に関わった。エチオピアは、AUの様々な活動、特に平和安全保障、経済統合、ガバナンス改革などにおいて積極的に貢献している。

- 国際連合(UN): エチオピアは国際連合の原加盟国の一つであり、国連の様々な機関やプログラムに積極的に参加している。国連平和維持活動(PKO)への部隊派遣や、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みなど、国際社会の共通課題の解決に貢献している。アディスアベバには、国際連合アフリカ経済委員会(UNECA)の本部も置かれており、アフリカの経済社会開発における国連の拠点となっている。

- その他の国際機関: エチオピアは、世界銀行、国際通貨基金(IMF)、世界貿易機関(WTO)への加盟交渉を進めるなど、国際経済機関との連携も強化している。また、非同盟運動やG77といった開発途上国のグループにも参加し、国際場裏で共通の利益を主張している。

エチオピアの国際機関での活動は、自国の発展を促進するとともに、アフリカ大陸全体の平和と繁栄、そしてグローバルな課題解決への貢献を目指すものである。特にAU本部所在地としての役割は、エチオピアの外交における重要な柱となっている。

7. 軍事

エチオピア国防軍(ENDF)は、国の防衛と安全保障を担う主要な組織である。歴史的にエチオピアは強力な軍事力を有し、地域の軍事バランスにおいて重要な役割を果たしてきた。ENDFは、陸軍と空軍から構成される。かつては海軍も存在したが、エリトリアの独立により内陸国となったため、現在は海軍を持たない(ただし、再建の動きも報じられている)。

- 組織と兵力: ENDFの兵力規模は、アフリカでも有数のものであり、常備軍と予備役から成る。正確な兵力数は変動するが、数十万人規模と推定される。陸軍が主力を構成し、歩兵、機甲、砲兵などの部隊を有する。空軍は、戦闘機、輸送機、ヘリコプターなどを保有し、国土防空や地上部隊支援の任務を担う。

- 主要装備: ENDFの装備は、旧ソ連製やロシア製のものが中心であるが、近年では中国や東欧諸国、その他からの装備も導入されている。戦車、装甲車、火砲、航空機など、近代的な兵器体系を一定程度整備している。国内での小火器や一部装備品の生産能力も有する。

- 国防予算: エチオピアの国防予算は、国家予算の中で大きな割合を占めている。経済規模と比較して国防費の負担は大きく、国内の社会経済開発とのバランスが課題となることもある。

- 主要な軍事活動: ENDFは、国土防衛に加え、国内の反政府勢力との戦闘や治安維持活動にも深く関与してきた。特にティグレ紛争では、ENDFが中心となって大規模な軍事作戦を展開した。また、エチオピアは地域における平和維持活動にも積極的に参加しており、アフリカ連合ソマリアミッション(AMISOM、現ATMIS)や国連PKOなどに部隊を派遣してきた実績がある。

- 安全保障環境: エチオピアの安全保障環境は複雑である。隣国エリトリアとの関係は改善したが、依然として緊張要因を抱える。ソマリアの不安定、スーダン・南スーダン情勢、そして国内の民族紛争や反政府勢力の活動が、国の安全保障にとって大きな脅威となっている。

国内紛争における軍の役割については、人道状況や人権への配慮が国際的に強く求められている。ティグレ紛争においては、ENDFを含む紛争当事者による民間人への深刻な人権侵害が報告されており、これらの問題への対処がENDFの信頼性と国際的評価にとって重要である。

8. 経済

エチオピア経済は、長らく農業への依存が続いたが、近年はサービス業や製造業の成長、インフラ投資が進み、急速な経済成長を遂げた時期もあった。しかし、依然として貧困、高い失業率、インフレーション、対外債務、民族紛争による経済活動の停滞といった課題に直面しており、持続的な発展には構造改革やマクロ経済の安定化が求められる。

エチオピアは、メレス・ゼナウィ政権下で最も急速な経済成長を記録した。国際通貨基金(IMF)によると、エチオピアは2004年から2009年にかけて10%を超える経済成長を記録し、世界で最も急速に成長した経済の一つであった。2007年と2008年には、石油に依存しないアフリカ経済の中で最も急速に成長した。2015年、世界銀行は、エチオピアが2004年から2014年の間に実質国内総生産(GDP)成長率が平均10.9%という急速な経済成長を遂げたと強調した。

2008年と2011年、エチオピアの成長実績と相当な開発成果は、高インフレと困難な国際収支状況によって試練に立たされた。2011年初頭の緩い金融政策、大規模な公務員給与の引き上げ、そして高い食料価格のために、インフレは2011年8月に40%に急上昇した。

近年の急速な成長にもかかわらず、一人当たりGDPは世界で最も低い水準の一つであり、経済は多くの深刻な構造的問題に直面している。2019年の最新データに基づくと、人口の68.7%が多次元貧困の影響を受けており、さらに18.4%がその影響を受けやすい状況にある。

公共インフラと工業団地への重点的な投資により、エチオピアはアフリカにおける軽工業の中心地となることで構造的問題に対処しようとしている。2019年には、海外在住のエチオピア人がエチオピアの金融サービス産業に投資することを許可する法律が可決された。

エチオピア憲法は、土地所有権は「国家と国民」にのみ属すると規定しているが、市民は最大99年間土地をリースすることができるが、抵当に入れたり売却したりすることはできない。最大20年間の土地の貸し出しは許可されており、これにより土地が最も生産性の高い利用者に渡ることが期待されている。土地の分配と管理は、汚職が制度化されている分野と考えられており、土地関連の問題に対処する際には、便宜供与金や賄賂がしばしば要求される。土地所有権がないため、インフラプロジェクトは土地利用者に尋ねることなく行われることが多く、その結果、土地利用者は立ち退かされ、家や土地を失うことになる。多くの怒りや不信感が時には抗議行動につながることもある。さらに、農業生産性は依然として低く、頻繁な干ばつが依然として国を悩ませており、国内避難も引き起こしている。

8.1. 農業

エチオピア経済の根幹を成すのは依然として農業であり、労働力人口の約85%が従事している。主要な農産物には、コーヒー、テフ(エチオピア固有の穀物で主食インジェラの原料)、豆類、油糧種子、穀物(トウモロコシ、コムギ、オオムギ、ソルガムなど)、ジャガイモ、サトウキビ、野菜などがある。特にコーヒーは、エチオピアが原産地の一つとされ、品質の高いアラビカ種が栽培されており、最大の輸出産品として外貨獲得に大きく貢献している。近年では、花卉栽培も急速に発展し、ヨーロッパ市場を中心に輸出が拡大している。エチオピアはまた、エンセーテ、コーヒー、オクラ、テフなど、栽培化された作物の起源中心地(ヴァヴィロフ中心)の一つである。

農業部門はGDPの大きな割合を占め、多くの国民の生計を支えているが、その生産性は依然として低い水準にある。主な課題としては、天水への依存度が高く旱魃の影響を受けやすいこと、伝統的な農法が主流で近代的な技術や資材の導入が遅れていること、土地所有制度(土地は国家所有で農民は利用権のみ)に起因する問題、農産物の市場アクセスや流通システムの未整備などが挙げられる。

気候変動の影響は、エチオピアの農業にとって深刻な脅威であり、降雨パターンの変化や気温上昇が食糧生産に悪影響を及ぼしている。政府は、灌漑施設の整備、農業技術の普及、耐乾燥性品種の開発、農業金融の改善などを通じて、農業部門の生産性向上と持続可能性の確保を目指している。しかし、これらの取り組みが成果を上げるには、多大な投資と長期的な努力が必要となる。

8.2. 製造業とサービス業

エチオピアの経済多角化を目指す上で、製造業とサービス業の発展は重要な柱と位置づけられている。

製造業分野では、繊維産業や皮革産業が比較的発展しており、輸出志向型の工業団地の建設などを通じて外資誘致も進められている。これらの産業は労働集約的であり、雇用の創出に貢献している。しかし、インフラの未整備、技術力の不足、原材料調達の難しさなどが、製造業全体の成長を阻害する要因となっている。政府は、工業化を推進するための政策「成長と変革計画(GTP)」を掲げ、電力供給の改善、輸送網の整備、職業訓練の強化などに取り組んでいる。

サービス業は、近年GDPに占める割合が増加しており、経済成長の牽引役の一つとなっている。特に観光業は、ラリベラの岩窟教会群やシミエン国立公園といった世界遺産をはじめとする豊かな文化・自然遺産を背景に、大きな成長の可能性を秘めている。政府も観光インフラの整備やプロモーションに力を入れているが、治安問題や交通アクセスの課題などが観光客誘致の障害となることもある。

金融業は、長らく国営銀行が市場を独占してきたが、近年では民間銀行の設立も進み、金融サービスの多様化と競争促進が図られている。しかし、金融市場の深化や地方への金融アクセスの拡大は依然として課題である。情報通信業も急速に発展しており、携帯電話の普及やインターネット利用者の増加が見られる。ただし、通信インフラの整備は都市部に集中しており、地方との格差が大きい。

これらの産業の発展においては、労働者の権利保護や適切な労働条件の確保、そして環境への配慮が不可欠である。急速な工業化や都市化が進む中で、環境汚染や労働問題が発生するリスクもあり、持続可能な発展のためにはこれらの側面への十分な注意が求められる。

8.3. エネルギーと鉱物資源

エチオピアは、豊富な水資源を背景に水力発電を中心としたエネルギー政策を推進している。国内には多くの河川があり、特に青ナイル川は大規模な水力発電のポテンシャルを有している。その代表例がグランド・エチオピア・ルネサンス・ダム(GERD)であり、完成すればアフリカ最大級の水力発電所となる。このダムはエチオピアの電力供給能力を大幅に向上させ、国内需要を満たすだけでなく、周辺国への電力輸出も視野に入れている。他にもギルゲル・ギベIIIダムなど、複数の大規模水力発電所が稼働または建設中である。2012年時点で、水力発電設備が総発電設備容量の約88.2%を占めていた。残りの電力は化石燃料(8.3%)と再生可能エネルギー源(3.6%)から発電された。2016年の総人口の電化率は42%で、都市部では85%、農村部では26%であった。2016年時点で、総発電量は11.15 TWh、消費量は9.062 TWhであった。0.166 TWhの電力が輸出され、0 kWhが輸入され、2.784 GWの発電設備容量が設置されていた。

エネルギー開発は経済成長に不可欠である一方、大規模ダム建設は環境への影響や下流域の国々(特にエジプトやスーダン)との水利権をめぐる国際的な緊張も引き起こしている。持続可能なエネルギー開発のためには、環境アセスメントの徹底や関係国との対話と協力が重要となる。

鉱物資源に関しては、エチオピアには金、白金、タンタル、カリ塩、オパールなどが存在することが知られている。金の採掘は古くから行われており、小規模なものから大規模な鉱山開発まで様々である。近年、政府は鉱物資源開発を経済多角化の一環として重視し、外国からの投資誘致にも力を入れている。しかし、鉱物資源開発が地域住民の生活や環境に与える影響への配慮、そして資源から得られる収益の公正な分配などが課題となっている。探査活動は続けられているが、本格的な商業生産に至っている鉱種はまだ限られている。

8.4. 交通

エチオピアの交通インフラは、国の経済発展と国民生活の向上にとって極めて重要であるが、依然として多くの課題を抱えている。

- 道路: 国内の貨物・旅客輸送の大部分は道路に依存している。政府は道路網の拡充と整備に力を入れており、特に幹線道路の舗装化や地方へのアクセス道路の建設が進められている。しかし、広大な国土に対して道路密度は依然として低く、特に農村部では未舗装路が多く、雨季には通行が困難になる場所も少なくない。道路の維持管理も大きな課題である。

- 鉄道: エチオピアの鉄道輸送は、近年大きな変革を遂げている。老朽化していた旧エチオ・ジブチ鉄道に代わり、中国の支援を受けて電化された標準軌のアディスアベバ・ジブチ鉄道が2016年に開通した。この鉄道は、内陸国であるエチオピアにとって紅海への主要なアクセスルートであるジブチ港と首都アディスアベバを結ぶ重要な物流・旅客輸送路となっている。さらに、国内の他の主要都市を結ぶ鉄道網の建設計画も進められている(例:アワシュ・ハラゲベヤ鉄道)。

- 航空: エチオピア航空は、アフリカを代表する航空会社の一つであり、アディスアベバのボレ国際空港をハブとして、アフリカ域内、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカなど広範な国際路線網を有している。国内線も主要都市を結び、広大な国土の移動に貢献している。エチオピア航空は、その安全性とサービス品質で国際的に高い評価を得ており、国の経済にも大きく貢献している。2012年時点でエチオピアには58の空港があり、2016年時点では61であった。これらのうち、アディスアベバのボレ国際空港とディレ・ダワのアバ・テナ・デジャズマッチ・イルマ国際空港が国際便に対応している。

交通インフラの整備は、農産物の市場へのアクセス改善、工業製品の輸送コスト削減、観光客の誘致、地域間格差の是正など、エチオピアの経済社会発展に不可欠である。しかし、資金調達、技術力、そして広大な国土という課題を克服し、持続可能な交通システムを構築するには、なお一層の努力が求められる。

2つのトランス・アフリカ・ハイウェイがエチオピアを通過している:カイロ・ケープタウン・ハイウェイとンジャメナ・ジブチ・ハイウェイである。

8.5. 科学技術

エチオピアにおける科学技術は、組織化された機関の不足により、発展途上にある。製造業やサービス提供者は、しばしば社内のアリーナを通じて革新的かつ技術的な解決策を進めるために、競争プログラミングに身を置いている。エチオピア宇宙科学技術研究所は、宇宙と技術に関する多面的な任務の実施を担当している。さらに、エチオピアは2019年12月に70kgのET-RSS1多目的リモートセンシング衛星を打ち上げた。サヘレ=ウォルク・ゼウデ大統領は2019年10月に、「この衛星は、国の農業、林業、そして天然資源保護イニシアティブにおける主要な目標のために使用される気候と気象関連現象の変化に関するすべての必要なデータを提供するだろう」と述べた。2020年1月までに、衛星の製造、組み立て、統合、テストが開始された。これは、欧州投資銀行(EIB)が資金提供するフランス企業によって建設された施設を増強するものでもあった。主要な天文台であるエントト天文台・宇宙科学研究センター(EORC)が宇宙プログラムを割り当てた。エチオピアバイオテクノロジー研究所は科学研究開発サービス産業の一部であり、環境および気候保全を担当している。多くの著名な科学者が名誉と評判の学位に貢献してきた。その一部は、キタウ・エジグ、ムルゲタ・ベケレ、アクリル・レマ、ゲビサ・エジェタ、そしてメラク・ウォレデである。2022年にタイム誌の最も影響力のある人物の一人に選ばれたコンピュータ科学者のティムニット・ゲブルはエチオピアで生まれた。

エチオピアは、数千年前から伝統医療を使用してきたことで知られている。エチオピアで最初に発生した伝染病は849年であり、アクスム皇帝アッバ・ヨハンネスは「悪行に対する神の罰」のためにその場所から追放された。最初の伝統医療はこの大惨事から派生したと主張されているが、正確な情報源は議論の余地がある。民族によって異なるが、伝統医療はしばしばハーブ、精神的癒し、整骨、および病気の治療における軽微な外科的処置を実施する。

エチオピアは2024年の世界イノベーション指数で130位にランクされた。

9. 社会

エチオピア社会は、その長い歴史、80を超える多様な民族構成、言語、宗教の共存を背景に、複雑な様相を呈している。人口動態、教育、保健医療の現状は国民生活の質に直結し、社会的公正、マイノリティの権利、ジェンダー平等は現代エチオピアの重要な課題である。

9.1. 人口

| 民族 | 割合 | 人口(万人) |

|---|---|---|

| オロモ人 | 34.4% | 2540 |

| アムハラ人 | 27.0% | 1990 |

| ソマリ人 | 6.2% | 459 |

| ティグレ人 | 6.1% | 449 |

| シダマ人 | 4.0% | 295 |

| グラゲ人 | 2.5% | 186 |

| ウェライタ人 | 2.3% | 168 |

| アファール人 | 1.7% | 128 |

| ハディヤ人 | 1.7% | 127 |

| ガモ人 | 1.5% | 110 |

| その他 | 12.6% | 930 |

エチオピアは世界で最も人口の多い内陸国である。総人口は1983年の3810万人から2018年には1億950万人に増加した。2024年7月時点での推定人口は約1億3290万人であり、世界で10番目に人口の多い国となっている。

エチオピアの人口は高い成長率を維持しており、若年層が人口構成の大部分を占めている。これは豊富な労働力を提供する可能性がある一方で、教育、保健医療、雇用機会の確保といった面で大きな課題ももたらしている。国勢調査は2007年を最後に行われておらず、正確な最新の人口統計データは限られている。

都市化も進行しており、特に首都アディスアベバへの人口集中が著しい。しかし、依然として人口の大部分は農村部に居住しており、農業が生計の基盤となっている。都市部と農村部の間には、生活水準、教育、保健医療サービスへのアクセスにおいて大きな格差が存在する。

人口増加と都市化は、食糧安全保障、水資源、環境、社会インフラへの圧力を高めている。政府は人口政策や都市開発計画を進めているが、その効果は限定的である。高い出生率、改善しつつあるものの依然として高い乳幼児死亡率、そして平均寿命の伸長などが、エチオピアの人口動態の主な特徴である。2013年の国連の推計によると、平均寿命は大幅に改善され、男性の平均寿命は56歳、女性は60歳と報告されている。

2009年、エチオピアは推定約13万5200人の難民と庇護希望者を保護していた。この人口の大部分はソマリア(約6万4300人)、エリトリア(4万1700人)、スーダン(2万5900人)から来ていた。エチオピア政府は、ほぼすべての難民に難民キャンプでの生活を義務付けていた。

9.2. 民族

エチオピアは、80以上とも言われる多様な民族が共存する多民族国家である。この民族的多様性は、エチオピアの文化の豊かさの源泉であると同時に、歴史を通じて政治的・社会的な緊張の原因ともなってきた。

2007年の国勢調査によると、主要な民族グループとその人口比率は以下の通りである。

- オロモ人: 約34.5%。最大の民族グループであり、主に国の南部、西部、中部オロミア州に居住する。歴史的に政治的・経済的に周縁化されてきたとの認識が強く、近年、政治的影響力を増している。

- アムハラ人: 約26.9%。歴史的にエチオピア帝国の支配層を形成し、アムハラ語は長らく公用語として用いられてきた。主に北部および中央部のアムハラ州に居住する。

- ソマリ人: 約6.2%。東部のソマリ州に主に居住し、隣国ソマリアのソマリ人と民族的・文化的に強いつながりを持つ。

- ティグレ人: 約6.1%。北部のティグレ州に主に居住する。エチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)政権下(1991年~2018年)では、政治的中心勢力であった。

- その他、シダマ人(約4.0%)、グラゲ人(約2.5%)、ウェライタ人(約2.3%)、ハディヤ人(約1.7%)、アファール人(約1.7%)、ガモ人(約1.5%)など、多くの少数民族が存在する。

これらの民族グループは、それぞれ独自の言語、文化、伝統、社会構造を持っている。1995年憲法は民族連邦制を採用し、各民族の自決権や文化の保持を保障している。各州は主要民族に基づいて形成されているが、多くの州では複数の民族が混住しており、土地や資源、政治的代表権をめぐる民族間の対立が頻発している。

近年、民族主義の高まりとともに民族紛争が激化し、国内の平和と安定にとって深刻な脅威となっている。特にティグレ紛争は、ティグレ人とアムハラ人、エリトリア軍などを巻き込み、多数の死傷者と避難民を生み出した。少数民族の権利保護、民族間の対話と和解の促進、そしてすべての民族が平等に参加できる包摂的な国家建設が、エチオピアの喫緊の課題である。アフロ・アジア語族を話すコミュニティが人口の大多数を占めている。これらのうち、セム語話者はしばしば総称してハベシャと自称する。この用語のアラビア語形(al-Ḥabasha)は、英語や他のヨーロッパ言語におけるエチオピアの旧称「アビシニア」の語源である。

9.3. 言語

エチオピアは非常に多くの言語が話されている国であり、エスノローグによれば90の個別の言語が、Glottologによれば109の言語が話されている。これらの言語の大部分はアフロ・アジア語族(セム語派またはクシ語派)に属する。オロモ人が話すオロモ語(33.8%)とソマリ人が話すソマリ語(6.2%)はクシ語派に、アムハラ人が話すアムハラ語(29.3%)とティグレ人が話すティグリニャ語(5.9%)はセム語派に分類される(括弧内は2007年国勢調査に基づく話者割合)。これら4つの言語グループでエチオピアの人口の約4分の3を占める。その他、話者数の多いアフロ・アジア語族の言語には、クシ語派のシダモ語(4.0%)、アファル語(1.7%)、ハディヤ語(1.7%)、アガウ諸語、セム語派のグラゲ諸語(2.0%)、ハラリ語、シルテ語、アルゴッバ語などがある。ウォライタ語(2.2%)やガモ・ゴファ・ダウロ語(1.5%)なども話されている。同じくアフロ・アジア語族に属するアラビア語も一部地域で話されている。

1995年憲法では、すべてのエチオピアの言語が平等な国家承認を享受すると定められている。連邦政府の作業言語はアムハラ語である。2020年3月、オロモ語、ソマリ語、アファル語、ティグリニャ語が連邦作業言語に追加された。英語は最も広く話されている外国語であり、中等学校およびすべての高等教育における教授言語である。連邦法も、1995年憲法を含め、連邦ネガリット官報においてイギリス英語で公布される。

アムハラ語は小学校の教授言語であったが、多くの地域でオロモ語、ソマリ語、ティグリニャ語などの地方言語に置き換えられている。

エチオピアの主要な書記体系はゲエズ文字である。国のいくつかの言語のアブギダとして採用されており、紀元前6世紀から5世紀にかけてセム語派のゲエズ語を表記するためにアブジャドとして初めて使用された。ゲエズ語は現在、エチオピア正教会とエリトリア正教会の両方の典礼言語として機能している。1980年代にエチオピア文字セットはコンピュータ化され、今日ではUnicode標準の一部として、エチオピア文字、エチオピア文字拡張、エチオピア文字補助、エチオピア文字拡張Aとして登録されている。

長年にわたり、さまざまなエチオピアのコミュニティによって他の書記体系も使用されてきた。後者には、オロモ語のためのバクリ・サパロの文字が含まれる。

9.4. 宗教

2007年の国勢調査によると、エチオピアの宗教構成は、キリスト教が人口の62.8%を占め、次いでイスラム教が33.9%、伝統的信仰が2.6%、その他の宗教が0.6%となっている。キリスト教徒とイスラム教徒の人口比率は、数十年前に実施された過去の国勢調査と比較してほぼ安定している。イスラム教徒の大多数はスンニ派であり、無宗派のイスラム教徒が2番目に大きなイスラム教徒のグループであり、シーア派は少数派である。スンニ派は主にシャーフィイー法学派またはサラフィー主義であり、多くのスーフィーも存在する。

エチオピアは、世界の主要なアブラハムの宗教3つすべてと密接な歴史的つながりを持っている。4世紀、エチオピア帝国は世界で最初にキリスト教を国教として公式に採用した国の一つであった。451年のカルケドン公会議の決議の結果、エジプトとエチオピアのキリスト教徒の大多数を含むミアフィサイトは、単性論の罪で告発され、コプト・キリスト教(東方諸教会参照)という共通名の下で異端として指定された。

エチオピア正教会は東方諸教会の一部である。それは圧倒的に最大のキリスト教宗派であるが、最近では多くのペンタイ(プロテスタント)教会が勢力を増している。1930年以来、比較的小規模なエチオピア・カトリック教会がローマと完全な聖体拝領関係にあり、その信者は総人口の1%未満である。

エチオピアにおけるイスラム教は、メッカでの迫害を逃れるためにムハンマドによって助言されたイスラム教徒のグループが、当時敬虔なキリスト教皇帝アシャマ・イブン・アブジャールによって統治されていた現在のエリトリアを経由してアビシニアに移住した622年の宗教創設にまで遡る。

9.5. 教育

エチオピアの教育制度は、一般的に初等教育(1年生から8年生)、中等教育(9年生から12年生)、そして高等教育(大学など)の3段階で構成される。初等教育はさらに、第1サイクル(1~4年生)と第2サイクル(5~8年生)に分けられることが多い。公立学校における初等教育は原則無償である。

近年、就学率は大幅に向上しており、特に初等教育においては男女間の格差も縮小しつつある。政府は教育へのアクセス拡大に力を入れており、学校建設や教員養成を進めてきた。しかし、依然として多くの課題が存在する。教室不足、教材の質の低さ、教員の質のばらつき、高い中途退学率などが指摘されている。特に農村部や紛争地域では、教育環境が都市部と比較して著しく劣っており、地域間格差が大きい。

中等教育への進学率は初等教育に比べて低い。中等教育は、一般中等教育(9~10年生)と準備中等教育(11~12年生)に分かれ、準備中等教育修了後に大学入学資格試験が行われる。

高等教育機関としては、首都にあるアディスアベバ大学が最も歴史と権威のある総合大学である。その他にも多くの国立大学や私立大学、専門学校が存在する。高等教育への進学希望者は増加しているが、受け入れ能力や教育の質、卒業後の雇用機会などが課題となっている。2022年現在、83の大学があり、うち42が公立大学、35以上が高等教育機関である。高等教育レベルの外国人学生は16,305人である。公立および私立機関の高等教育学生の総数は、1991年の34,000人から2014年には757,000人へと、UISのデータによると2,000%以上増加した。

教授言語は、初等教育の低学年では主に各地域の民族言語が用いられるが、高学年や中等教育、高等教育ではアムハラ語および英語が主に使われる。

識字率は改善傾向にあるが、依然として低い水準に留まっている。1994年の国勢調査では、エチオピアの識字率は23.4%であった。2007年には39%(男性49.1%、女性28.9%)と推定された。2011年のUNDPの報告書によると、エチオピアの識字率は46.7%であった。同報告書はまた、2004年から2011年にかけて、10歳以上の女性の識字率が27%から39%に、男性の識字率が49%から59%に上昇したことを示している。2015年までに識字率はさらに上昇し、49.1%(男性57.2%、女性41.1%)となった。2022年のUNESCOの報告では、識字率は51.77%である。教育へのアクセスと質の向上は、エチオピアの人的資源開発と経済発展にとって不可欠な要素である。

9.6. 保健医療

エチオピアの保健医療状況は、近年改善の兆しが見られるものの、依然として多くの課題を抱えている。主要な健康指標である平均寿命は延びており、2016年のUNDP報告によれば62.2歳であった。乳児死亡率や5歳未満児死亡率も低下傾向にあるが、依然として高い水準にある。

エチオピア人が病院で出産するのは少数派であり、ほとんどは農村部の家庭で出産する。自宅で出産することが予想される人々は、高齢の女性が助産師として出産を手伝う。WHOは、設備の整った保健センターで、十分に訓練されたスタッフが出産を行えば、母体死亡や障害の大半は予防できると推定している。都市部では、教育、医薬品、病院へのアクセスが良いため、出生率、乳児死亡率、死亡率は農村部よりも低い。都市部では平均寿命が農村部よりも良好であるが、2016年現在、国全体で大幅な改善が見られ、UNDPの報告によると、平均的なエチオピア人は62.2歳まで生きている。衛生状態が問題であるにもかかわらず、改善された水源の利用も増加しており、都市部では81%に対し、農村部では11%である。

エチオピアの主要な健康問題は、劣悪な衛生状態と栄養失調によって悪化する感染症であると言われている。2023年現在、人口のほぼ半数にあたる5800万人以上が清潔な水を利用できない。これらの問題は、訓練を受けた医師や看護師、保健施設の不足によってさらに悪化している。世界保健機関の2006年の世界保健報告書では、医師数は1,936人(2003年)であり、これは人口10万人あたり約2.6人に相当する。

2012年に発表された国家精神衛生戦略は、エチオピアにおける精神医療の改善を目的とした政策の策定を導入した。この戦略は、精神衛生をプライマリヘルスケアシステムに統合することを義務付けた。しかし、国家精神衛生戦略の成功は限定的であった。例えば、うつ病の負担は2007年から2017年にかけて34.2%増加したと推定されている。さらに、偏見的な態度の蔓延、取り組みのリーダーシップと調整の不備、そして一般住民の精神衛生に対する認識不足が、精神医療の成功の障害として残っている。

世界飢餓指数(GHI)2024年版によると、エチオピアは127カ国中102位で、スコアは26.2であり、深刻な飢餓レベルを示している。

主な疾病としては、マラリア、結核、HIV/AIDS、呼吸器感染症、下痢症などが挙げられる。特に子供たちの間では、栄養不良と感染症が複合的に影響し、高い罹患率と死亡率の原因となっている。

保健医療サービスへのアクセスは、特に農村部で限定的である。保健センターや診療所の数は依然として不足しており、医療従事者の数も人口に対して少ない。都市部と農村部、また社会階層間での健康格差も大きな問題である。

政府は、プライマリ・ヘルスケアの拡充、母子保健サービスの改善、感染症対策、医療従事者の育成などに力を入れている。特に、コミュニティ・ヘルスワーカーを活用した「ヘルス・エクステンション・プログラム」は、農村部における基礎的な保健サービスの提供に一定の成果を上げている。しかし、資金不足、医薬品の安定供給の課題、そして紛争による保健システムの破壊などが、これらの取り組みを困難にしている。

9.7. 飢餓問題

エチオピアは歴史的に、また現代においても、深刻な飢餓問題に繰り返し直面してきた国である。食糧安全保障の脆弱性は、国民生活と国家の安定にとって重大な脅威となっている。

飢餓発生の主な原因は複合的である。

- 気候変動と旱魃: エチオピアの農業は天水への依存度が高く、不規則な降雨や長期にわたる旱魃は壊滅的な被害をもたらす。近年の気候変動は、旱魃の頻度と深刻さを増大させている。

- 紛争: 国内各地で頻発する民族紛争や武力衝突は、農業生産を妨げ、食糧供給網を寸断し、多くの人々を避難民へと追いやる。これにより、食糧へのアクセスが著しく困難になる。特にティグレ紛争は、大規模な人道的危機と飢餓状況を引き起こした。

- 貧困: 慢性的な貧困は、食糧を購入する能力を奪い、人々を飢餓に対して脆弱にする。

- 農業生産性の低さ: 伝統的な農法、土地劣化、農業インフラの未整備などが、食糧生産量の伸び悩みの原因となっている。

- 人口増加: 高い人口増加率は、食糧需要を増大させ、食糧安全保障への圧力を高めている。

エチオピア政府は、食糧支援プログラムの実施、農業生産性向上のための政策、早期警戒システムの構築などを通じて、飢餓問題への対応を試みている。国際社会からも、世界食糧計画(WFP)や多くの非政府組織(NGO)を通じて、食糧援助や栄養支援、農業開発支援などの救援活動が行われている。

しかし、根本的な解決には、紛争の終結と平和の構築、気候変動への適応策の強化、持続可能な農業開発、貧困削減、そして脆弱な人々の生活再建支援といった、多角的かつ長期的な取り組みが不可欠である。飢餓問題は、エチオピアの人道的課題であると同時に、国の発展を阻害する大きな要因であり続けている。

10. 文化

エチオピアは、数千年にわたる独自の歴史と多様な民族が共存する中で育まれた、豊かで独特な文化を有する。古代文明の遺産、キリスト教とイスラム教の影響、そして各民族の伝統が融合し、音楽、舞踊、美術、建築、文学、食文化、生活様式など、多岐にわたる文化形態を生み出してきた。

エチオピアの文化は、主に地元住民、セム語派、クシ語派、そして人口の少ないナイル・サハラ語派の人々の相互作用によって大きく影響を受け、紀元前1千年紀から発展してきた。過去の政治を支配してきたセム語派のティグレ人やアムハラ人は、一部南アラビアからの逆移住の結果として得られた階層構造と農耕生活によって他の住民と区別される一方、南部のクシ語派(オロモ人やソマリ人)は平等主義と牧畜生活の強い支持者である。その他、カッファ人、シダマ人、アファール人の伝統は後者の人々に由来する。

10.1. 国旗・国章・国歌

- 国旗: 現在のエチオピアの国旗は、1996年に制定されたもので、緑、黄、赤の横三色旗の中央に青い円盤と金色の星形の国章が配置されている。緑は国土の豊かさと希望、黄色は平和と調和、赤は自由のために流された血と勇気を象徴するとされる。中央の国章の青は平和を、星は国民の多様性と統一を、そして光線は繁栄を表している。これらの色は汎アフリカ色としても知られ、多くのアフリカ諸国の国旗に影響を与えた。歴史的には、エチオピア帝国の国旗も緑・黄・赤の三色旗であったが、中央にはユダのライオンが描かれていた。

- 国章: 現在の国章は、国旗中央にも描かれているもので、青い円盤の中に、五芒星とその周囲から放たれる5本の光線が描かれている。星はエチオピアの諸民族の団結と平等を象徴し、光線は国の輝かしい未来を表すとされる。

- 国歌: 現在の国歌は「進め、母なるエチオピアよ、親愛なる母よ」(ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያWodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'yaアムハラ語)である。1992年に制定された。歌詞は、エチオピアの国民の誇り、多様性の中の統一、そして国の発展への願いを歌っている。

これらの国の象徴は、エチオピアの歴史、文化、そして国民のアイデンティティを反映するものであり、国内外でエチオピアを代表するものとして重要な意味を持っている。

10.2. 祝祭日と祭礼

エチオピアには、国の歴史や宗教、文化に根差した多くの祝祭日と祭礼がある。これらは国民生活に彩りを与え、共同体の絆を深める重要な機会となっている。以下に主要なものを紹介する。

- エンクタタシュ(エチオピアの新年): エチオピア暦の元日(グレゴリオ暦の9月11日または12日)に祝われる。雨季が明け、野に黄色いアデイ・アベバの花が咲き乱れる時期にあたり、新たな始まりを祝う。家族で集まり、ご馳走を共にし、子供たちは歌を歌いながら家々を回る。

- ティムカット(主の公現祭): エチオピア正教会における最も重要な祭りの一つで、イエス・キリストの洗礼を記念する。エチオピア暦のティル月11日(グレゴリオ暦の1月19日または20日)に行われる。各教会から聖櫃(タボット)が運び出され、水辺で盛大な儀式と祝祭が催される。ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。

- マスカル祭(真十字架発見記念祭): コンスタンティヌス1世の母ヘレナが真の十字架を発見したことを記念するエチオピア正教会の祭り。エチオピア暦のマスカル月17日(グレゴリオ暦の9月27日または28日)に行われる。大きな焚火(デメラ)が焚かれ、その周りで歌や踊りが繰り広げられる。これもユネスコ無形文化遺産に登録されている。

- ゲンナ(エチオピアのクリスマス): エチオピア正教会のクリスマスは、エチオピア暦のタフサス月29日(グレゴリオ暦の1月7日)に祝われる。

- ファシカ(エチオピアのイースター): エチオピア正教会における最も重要な祝祭日で、イエス・キリストの復活を祝う。日付は移動祝日。

- イスラム教の祝祭日: イード・アル=フィトル(ラマダン明けの祭り)やイード・アル=アドハー(犠牲祭)なども、イスラム教徒のコミュニティで盛大に祝われる。

これらの宗教的祭礼に加え、アドワの戦い勝利記念日(3月2日)、愛国者の日(5月5日)、デルグ政権崩壊記念日(5月28日)といった世俗的な祝日もある。これらの祝祭日は、エチオピアの多様な文化と歴史を反映しており、国民のアイデンティティ形成に重要な役割を果たしている。

10.3. 食文化

エチオピアの食文化は、その独自の食材と調理法、そして共同体的な食事のスタイルによって特徴づけられる。

- インジェラ: エチオピアの主食であり、テフというイネ科の穀物の粉を発酵させて作る、酸味のあるクレープ状の薄焼きパンである。大きな皿にインジェラを広げ、その上に様々な料理を乗せて手でちぎって食べるのが一般的である。

- ワット: インジェラと共に食べられる煮込み料理で、肉(鶏肉、牛肉、羊肉など)や野菜、豆類などをベルベレ(唐辛子をベースとした混合香辛料)をはじめとする様々なスパイスで煮込んだものである。辛いものが多いが、辛くないワット(アリチャ・ワット)もある。代表的なワットには、鶏肉の煮込みであるドロ・ワット、レンズ豆の煮込みであるミシル・ワットなどがある。

- クトフォ: 生の牛肉のミンチに、ミトゥミタ(辛い香辛料)とニテル・キベ(澄ましバター)を混ぜて作る料理。非常に細かく刻んだものや、軽く火を通したもの(レブレビ)もある。グラゲ族の伝統料理とされる。

- ティプス: 牛肉や羊肉を炒めたり焼いたりした料理。

- コーヒー・セレモニー: エチオピアはコーヒー発祥の地の一つとされ、コーヒーは日常生活に深く根付いている。コーヒー・セレモニーは、生豆を煎るところから始め、挽きたての豆でコーヒーを淹れ、客人に振る舞う伝統的な儀式である。通常3杯飲むのが習慣で、それぞれアウォル、トナ、ベレカと呼ばれる。社会的・文化的に重要な意味を持つ。

- タッジ: 蜂蜜酒であり、エチオピアの伝統的なアルコール飲料。

- テラ: オオムギやテフなどの穀物から作られる自家製のビール風飲料。

エチオピア正教会の影響で、水曜日と金曜日、および特定の期間(四旬節など)には肉や乳製品を避ける断食(ツォム)の習慣がある。そのため、断食期間中は野菜や豆類を中心とした料理が豊富に作られる。また、イスラム教徒のコミュニティでは、ハラールな食材を用いた独自の料理文化がある。豚肉は、キリスト教、イスラム教のいずれの信仰においても禁じられている。

エチオピアの食事は、一つの大きな皿に盛られた料理を大勢で囲み、インジェラを手でちぎって分け合いながら食べるのが一般的であり、「グルシャ」と呼ばれる、自分の手で他の人に食べさせる習慣もある。これらは共同体意識やもてなしの心を象徴している。

10.4. 文学

エチオピア文学は、古代のゲエズ語による宗教文書にその起源を遡る。アクスム王国時代には、碑文や宗教テキストがゲエズ文字で記された。中世には、聖人伝、年代記、神学書などがゲエズ語で書かれ、エチオピア正教会の精神文化を支える重要な役割を果たした。代表的な作品としては、王たちの年代記である『ケブラ・ナガスト』(王たちの栄光)があり、エチオピアの建国神話やソロモン王とシバの女王の伝説を伝えている。

近代に入ると、アムハラ語による文学が発展し始めた。20世紀初頭には、小説、詩、戯曲などがアムハラ語で書かれるようになり、社会の変革や国民意識の高まりを反映した作品が登場した。著名な作家としては、ハディス・アレマイェフの小説『墓までの愛』(Fəqər əskä Mäqabər)があり、エチオピア近代文学の傑作の一つとされている。

軍事政権時代(1974年~1991年)には、言論統制や検閲が厳しく、文学活動は制約を受けた。しかし、そのような状況下でも、社会批評や抵抗の精神を込めた作品が密かに書かれることもあった。バアル・ギルマは、この時代の政府を批判した作品で知られる。

現代のエチオピア文学は、アムハラ語だけでなく、オロモ語やティグリニャ語など他の民族言語による作品も登場し、多様化が進んでいる。紛争、貧困、移住、アイデンティティといった現代エチオピアが直面するテーマを扱った作品や、口承文学の伝統を活かした作品などが見られる。詩作も盛んであり、「ケネ」と呼ばれるアムハラ語の伝統的な詩形(隠喩を多用し、表の意味と裏の意味を持たせる)は、高度な知性と技術を要するものとして尊重されている。著名な詩人には、ツェガエ・ガブレ=メディン、ケベデ・ミカエル、メンギスト・レンマなどがいる。

エチオピアの哲学は、アフリカでは古代から非常に多作であり、古代ギリシャ哲学や教父哲学の影響を受けている。最もよく知られている哲学的復興は、ゼラ・ヤコブ(1599年-1692年)やその弟子ワルダ・ヘワトのような近世初期の人物によるもので、彼らは1667年に神の存在を論じるために『ハタタ』(照会)を書いた。

エチオピア文学は、国内の複雑な社会状況や歴史的背景を反映しつつ、独自の発展を遂げている。

10.5. 音楽

エチオピアの音楽は、国内に80以上ある各民族グループがそれぞれ独自のサウンドを持っているため、極めて多様性に富んでいる。エチオピア音楽は、いくつかの音の間に特徴的に長い間隔を持つ五音音階である独特のモーダル・システムを使用している。エチオピアの文化や伝統の他の多くの側面と同様に、音楽や歌詞の嗜好は、近隣のエリトリア、ソマリア、ジブチ、スーダンのそれと強く結びついている。エチオピアの伝統的な歌唱は、多様なスタイルのポリフォニー(ヘテロフォニー、ドローン、模倣、カウンターポイント)を提示する。伝統的に、エチオピアの歌の作詞は、愛国心や国民的誇り、ロマンス、友情、そして「ティジタ」として知られる独特の回想録の視点と強く関連している。

6世紀のアクスムの作曲家である聖ヤレドは、エリトリアとエチオピアの伝統音楽の先駆者として広く認められており、エチオピア正教会とエリトリア正教会の典礼音楽を創造した。

現代音楽は、ハイレ・セラシエ皇帝の治世に遡る。このとき、「アルバ・リジョッチ」と呼ばれる40人のアルメニア人の孤児がエルサレムからアディスアベバに到着した。1924年までに、このバンドはほぼオーケストラとして確立されたが、第二次世界大戦後、インペリアル・ボディガード・バンド、アーミー・バンド、ポリス・バンドなど、同様のバンドがいくつか出現した。

1960年代から1970年代にかけて、伝統的な要素を取り入れた現代エチオピア音楽が「黄金時代」として知られる時期に復活した。その後、ティラフン・ゲセセ、アレマイユ・エシェテ、ビズネシュ・ベケレ、ムルケン・メレセ、マヘムード・アフメドなど、いくつかの著名な音楽アーティストが登場した。また、「ティジタ」と呼ばれる伝統的なスタイルも採用された。デルグ政権時代、これらのアーティストは国内での演奏を禁止され、しばしば北米やヨーロッパへの亡命を余儀なくされ、ジャズやファンクの影響と混ざり合った。例えば、ロハ・バンド、ワリアス・バンド、エチオ・スターズなどである。この頃、ネウェイ・デベベはデルグ政権を批判していた。

現代音楽は1990年代から2000年代にかけて短期間で発展した。この時期、最も人気のあるアーティストはアスター・アウェケ、ジジ、そしてテディ・アフロであった。エチオピア音楽は次の10年間でさらに近代化し、エレクトロニックなタイプがより一般的になった。DJ ロフナンは、2018年にデビューアルバム『リフレクション』をリリースした後、EDMの先駆者として有名になった。

10.6. 美術と建築

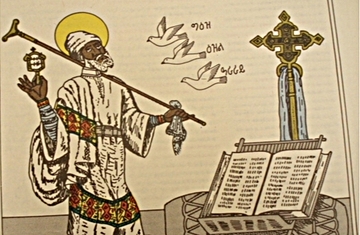

エチオピアの美術は、その歴史の大部分を通じてキリスト教の図像学に大きく影響されてきた。これには、装飾写本、絵画、十字架、イコン、そして王冠などの他の金属細工が含まれていた。歴史的な美術品のほとんどは、千年以上にわたって国教であったエチオピア正教会によって依頼された。初期のアクスム時代の美術品は、石碑に見られるように石彫りであったが、この時代からのキリスト教美術は現存していない。キリスト教が導入されると、その図像学は部分的にビザンツ美術の影響を受けた。近世以前の残存する美術品のほとんどは、エチオピア高原へのアダル・スルタン国の侵攻の結果として破壊されたが、カトリックの使節によって復活した。エチオピア美術への西洋の介入は20世紀に始まったが、伝統的なエチオピアの性格も維持された。著名な現代エチオピアの芸術家には、アフェワーク・テクレ、レンマ・グヤ、マルタ・ナシブ、アレ・フェレゲ・セラムなどがいる。

「ベテ・メドハネ・アレム」または「我らの救世主の家」のようなエチオピア建築は、ラリベラ1世皇帝の下でラリベラに建てられた12の教会の一つである。ラリベラ1世皇帝は、彼にちなんで名付けられたラリベラ教会群の大部分の建設を命じた。これは主に、中世のエチオピアがイスラム教徒の征服によってエルサレムから遮断されたため、エルサレムの独自の形を国家レベルで再現するというインスピレーションに起因すると考えられている。古代における最も注目すべき建築の一つは、ダモト時代に設立された。切石積みは、ほとんどの建築構造が類似している南アラビア建築の典型であった。

アクスム人は紀元4世紀頃に建築を発展させ続けた。アクスムのオベリスクは一般的に単一のブロックと岩石を使用した。アクスム皇帝のために建てられた偽扉の墓は、一枚岩のスタイルを使用した。ラリベラ文明は主にアクスムの影響を受けていたが、いくつかの住居では石や木の層がかなり異なっている。

ゴンダール時代には、エチオピアの建築は、16世紀と17世紀にポルトガルの使節によって独立して教えられたバロック、アラブ、トルコ、グジャラート・インドの様式の影響を受けた。例としては、これらの様式が混在する影響を受けた帝国要塞ファジル・ゲビがある。中世の建築は、後の19世紀と20世紀の時代にも影響を与えた。

10.7. 映画

最初の映画館は、世界初の映画が上映されてから3年後の1898年に導入された。イタリアの大臣{{仮リンク|フェデリコ・チッコディコーラ|it|Federico Ciccodicola}}によって帰属された映画の遺物は、その後メネリク2世皇帝に提供された。20世紀初頭のスペクタクルな登場は1909年頃であり、ドキュメンタリーや伝記映画に取り入れられた。『Au de Menilek』はシャルル・マルテルが監督した最初の映画であった。ゼウディトゥ皇帝の戴冠式に捧げられた最初の16mm白黒映画、その後ハイレ・セラシエ皇帝の戴冠式が撮影された。1990年代にはエチオピア映画が国際的にブームとなった。この時代で最も影響力のある人物は、ハイレ・ゲリマ、サレム・メクリア、イェマネ・デミッシー、そしてテショメ・ガブリエルであった。映画は2000年代に近代化され、アムハラ語が導入された。国際的に最も興行収入を上げた映画は、『セランチ』、『ディフレット』、『ラム』、『愛の王子』、そして『ランバディーナ』である。現代では、セラム・テスファイエ、フリヤット・イェマネ、ハナン・タリク、マーダー・アセファ、アムレセット・ムチエ、そしてルース・ネッガなど、いくつかの再登場する俳優が見られる。

最も権威のある映画賞の一つは、アディスアベバで開催されるグンマ映画賞である。2014年に開始されたこの賞は、一部の放送局でテレビで生中継される。アディス国際映画祭やエチオピア国際映画祭などのフェスティバルでは、アマチュアおよびプロの映画製作者の作品が紹介され、後者は審査員によって投票される。これらはそれぞれ2007年と2005年に設立された。

10.8. 暦

エチオピアにはいくつかの地方暦がある。最も広く知られているのはエチオピア暦であり、ゲエズ暦としても知られ、世界で最も古い現役のアルファベットの一つである古代ゲエズ文字で書かれている。これは古いアレクサンドリア暦またはコプト暦に基づいており、それ自体はエジプト暦に由来する。コプト暦と同様に、エチオピア暦にはそれぞれ正確に30日の12ヶ月と、13番目の月を形成する5日または6日のエパゴメナル日がある。エチオピアの月はコプト暦の月と同じ日に始まるが、その名前はゲエズ語である。

ユリウス暦と同様に、本質的に閏日である6番目のエパゴメナル日は、ユリウス暦の8月29日、ユリウス暦の閏日の6ヶ月前に例外なく4年ごとに追加される。したがって、1901年から2099年(両端を含む)までのエチオピア暦の元日である1マスカラーラムは、通常9月11日(グレゴリオ暦)であるが、グレゴリオ暦の閏年の前の年には9月12日になる。これは、受胎告知の日付を決定する際の代替計算のために、グレゴリオ暦より約7年3ヶ月遅れている。

もう一つの暦体系は、紀元前300年頃にオロモ人によって開発された。太陰星暦であるこのオロモ暦は、特定の7つの星または星座と組み合わせた月の天文観測に依存している。オロモの月(星/月の満ち欠け)は、ビットッテッサ(イアングルム)、カムサ(プレアデス)、ブファ(アルデバラン)、ワクサバッジ(ベレトリックス)、オボラ・グッダ(中央オリオン-サイフ)、オボラ・ディッカ(シリウス)、ビッラ(満月)、チカワ(凸月)、サダサー(四半期月)、アブラサ(大きな三日月)、アンマジ(中程度の三日月)、グランダラ(小さな三日月)である。

10.9. スポーツ

エチオピアの主要なスポーツは陸上競技(特に長距離走)とサッカーである。エチオピアの選手は陸上競技で多くのオリンピック金メダルを獲得しており、そのほとんどが長距離走である。アベベ・ビキラは、1960年のローマオリンピックでマラソンを2時間15分16秒の世界記録で優勝し、サハラ以南の国からオリンピック金メダルを獲得した最初の選手となった。

サッカーエチオピア代表はアフリカサッカー連盟の創設メンバー4カ国の一つであり、1962年のアフリカネイションズカップで優勝した。エチオピアは、1949年にナショナルバスケットボールチームを設立したため、サハラ以南アフリカで最も長いバスケットボールの伝統を持っている。

10.10. 世界遺産

エチオピアには、2024年現在、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が10件、自然遺産が2件存在する。

文化遺産としては、

- ラリベラの岩窟教会群(1978年)

- ゴンダール地域のファジル・ゲビとその周辺(1979年)

- アワッシュ川下流域(1980年) - 初期人類の化石発見地

- ティヤ(1980年) - 謎の石碑群

- アクスム(1980年) - 古代アクスム王国の首都

- オモ川下流域(1980年) - 初期人類の化石発見地

- 歴史的城塞都市ハラール・ジュゴル(2006年) - イスラム教の聖都

- コンソの文化的景観(2011年) - 伝統的な段々畑と集落

- ゲデオの文化的景観(2023年)

- メリカ・クントゥレとバルチットの考古・古人類学遺跡群(2024年)

自然遺産としては、

- シミエン国立公園(1978年) - 固有種のワリアアイベックスなどが生息

- ベール山地国立公園(2023年)

これらの世界遺産は、エチオピアの豊かな自然と、古代から続く独自の文化・歴史を物語る貴重な財産である。