1. 概要

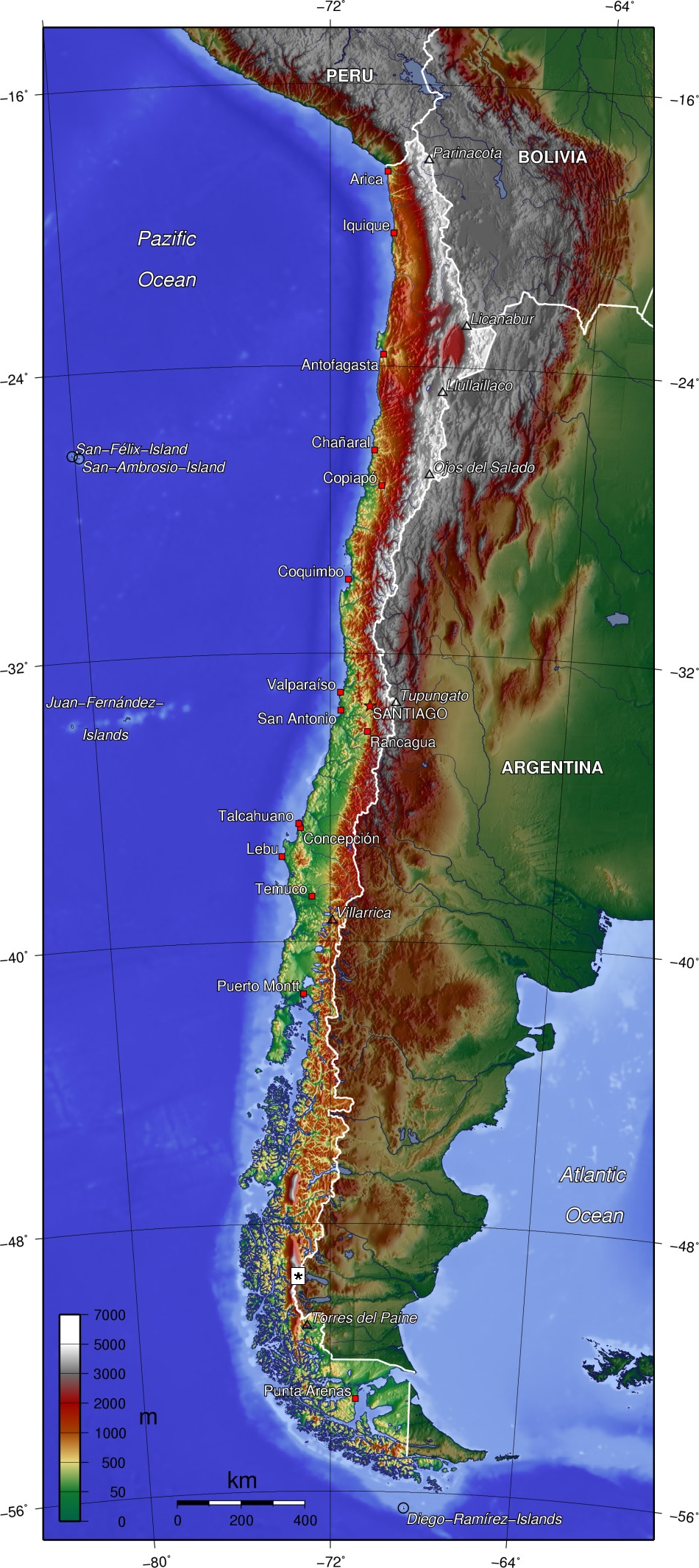

チリ共和国(以下、チリ)は、南アメリカ大陸の南西部に位置し、アンデス山脈と太平洋に挟まれた南北に細長い国土を持つ共和制国家である。北はペルー、北東はボリビア、東はアルゼンチンと国境を接し、西は太平洋、南はドレーク海峡に面する。首都はサンティアゴ・デ・チレ。

国土は、世界で最も乾燥した地域の一つである北部のアタカマ砂漠から、中央部の地中海性気候の肥沃な谷、南部の雨量の多い森林地帯やフィヨルド、氷河地帯に至るまで、多様な地理的特徴を有する。また、太平洋上のフアン・フェルナンデス諸島、サラ・イ・ゴメス島、イースター島(パスクア島)なども領有し、南極大陸の一部(チリ領南極)の領有権も主張している。

チリの歴史は、先コロンブス期の多様な先住民文化に始まり、16世紀のスペインによる植民地化、19世紀初頭の独立を経て、国民国家形成が進められた。20世紀には、議会制の混乱、社会主義政権の試みと軍事クーデターによるその崩壊、長期にわたる軍事独裁政権とその下での人権侵害、そして民主主義への移行といった激動の時代を経験した。21世紀に入ってからは、経済成長の傍らで深刻な社会格差が顕在化し、2019年以降の大規模な社会運動や新憲法制定プロセスの難航など、民主主義の深化と社会的公正の実現に向けた課題に直面している。

政治体制は、大統領を元首とする立憲共和制であり、三権分立に基づく複数政党制の民主主義を採用している。経済は、銅をはじめとする鉱物資源に大きく依存する一方、農林水産業や観光業も重要である。高所得国に分類されるものの、所得格差は依然として大きな社会問題である。

チリ社会は、ヨーロッパ系、メスティーソ、マプチェ族をはじめとする先住民など多様な民族で構成され、都市化が進んでいる。文化面では、ノーベル文学賞受賞者を2名輩出するなど文学が盛んであり、フォルクローレやヌエバ・カンシオンといった独自の音楽文化も有する。

2. 国名

「チリ」という国名の由来については、いくつかの説が存在する。

17世紀のスペイン人年代記作家ディエゴ・デ・ロサーレスによれば、インカ帝国の人々がアコンカグアの谷を「チリ」と呼んでいたが、これは15世紀にインカが征服する以前に同地域を支配していたピクンチェ族の首長「ティリ」(Tiliティリスペイン語)の名が訛ったものであるとされる。

別の説では、ペルーのカスマ渓谷にあった「チリ」という町や谷とアコンカグアの谷が似ていることから名付けられたとする。

また、先住民の言葉に由来するという説も複数ある。

- 「地の果て」または「カモメ」を意味するアメリカ先住民の言葉。

- マプチェ族の言葉「チリ」(chilliチジマプチェ語)で、「土地が終わる場所」を意味する。

- ケチュア語の「チリ」(chiriチリケチュア語)で、「寒い」を意味する。

- ケチュア語の「チリ」(tchiliチリケチュア語)で、「雪」または「地球最深の地点」を意味する。

- マプチェ族が、地元でトリレとして知られるハゴロモガラスの鳴き声を模倣した擬音語「チェエレ・チェエレ」(cheele-cheeleチェエレ・チェエレマプチェ語)に由来するという説。

スペイン人のコンキスタドールたちはインカ人からこの名を聞き、1535年から1536年にかけてペルーから南下したディエゴ・デ・アルマグロの最初のスペイン遠征隊の数少ない生存者たちは、自らを「チリの男たち」と称した。最終的に、アルマグロはマポチョの谷をそのように名付けた後、「チリ」という名前を広めたとされている。

かつて英語では20世紀初頭まで古い綴りの「Chiliチリ英語」が使われていたが、その後「Chileチリ英語」に変わった。インドネシアの資料によれば、チリ共和国の最高執政官であったラモン・フレイレが1824年7月30日に発した布告により、「チリ」が正式な国名として採用されたとされている。

3. 歴史

このセクションでは、チリの先史時代から現代に至るまでの主要な出来事と時代の変遷を概観する。具体的には、先コロンブス期の文化、スペインによる植民地化、独立運動、国民国家の形成過程、20世紀の政治的激動、そして21世紀の民主主義と社会の課題について詳述する。

3.1. 先史時代と初期の定住

チリにおける人類の居住の証拠は古く、最もよく知られるのはモンテベルデ遺跡である。石器の証拠から、人類は1万8500年前には断続的にモンテベルデ渓谷地域に足を踏み入れていたことが示されている。約1万年前になると、移住してきたアメリカ大陸先住民が、現在のチリにあたる肥沃な谷間や沿岸地域に定住した。初期の居住地としては、モンテベルデのほか、クエバ・デル・ミロドンやパリアイケ火口の溶岩洞などがある。

この地域で発展した古代文化の中でも特筆すべきは、チリ北部に栄えたシンチョロ文化である。シンチョロ文化は、紀元前5000年から紀元前1700年頃にかけて存在し、世界で最も古い人工的なミイラ製作技術を持っていたことで知られている。

インカ帝国は短期間ながらその版図を現在のチリ北部にまで広げたが、国家組織を持たなかったにもかかわらず、マプチェ族(スペイン人にはアラウカノ族として知られる)はインカ帝国による支配の試みに多く成功裏に抵抗した。彼らはサパ・インカ、トゥパック・インカ・ユパンキとその軍隊と戦った。マウレの戦いとして知られる3日間にわたる血なまぐさい戦闘の結果、インカによるチリ領土の征服はマウレ川で終焉を迎えた。

先コロンブス期のチリの人口は、紀元前7千年紀の旧石器時代には数千人程度であったが、16世紀には約120万人にまで増加したと推定されている。当時のチリには、アンデス山脈を越えて現在のアルゼンチン領に至るまで、多様な先住民文化が存在した。北部ではアイマラ族、アタカマ族、ディアギータ族などがインカ帝国の影響を受けつつ農耕文化を発展させた。海岸部にはチャンゴ族が居住し、マウレ川以南にはチリ最大の先住民族集団である半遊牧的なマプチェ族の共同体が広がっていた。さらに南方には、アオニケンク族(テウェルチェ族)、カウカウェ族、チョノ族、カワスカル族(アラカルフ族)、セルクナム族、ヤーガン族などが居住していた。太平洋上のパスクア島(イースター島)では、独自のポリネシア文化が高度に発展したが、後に衰退した。

3.2. スペイン植民地時代

1520年、世界周航を試みていたフェルディナンド・マゼランは、後に彼の名を冠することになるマゼラン海峡を発見し、現在のチリの地に初めて足を踏み入れたヨーロッパ人となった。次にチリに到達したヨーロッパ人は、1535年に黄金を求めてペルーからやって来たディエゴ・デ・アルマグロとそのスペイン人コンキスタドールの一団であった。スペイン人たちは、主に焼畑農業と狩猟によって生計を立てていた様々な文化を持つ先住民たちと遭遇した。

チリの征服が本格的に始まったのは1540年で、フランシスコ・ピサロの副官の一人であったペドロ・デ・バルディビアによって進められた。彼は1541年2月12日にサンティアゴ市を建設した。スペイン人たちは求めていた豊富な金銀を見つけることはできなかったが、チリ中央峡谷の農業の潜在的な可能性を認識し、チリはスペイン帝国の一部となった。

征服は徐々に行われ、ヨーロッパ人は繰り返し挫折を味わった。1553年に始まった大規模なマプチェ族の反乱は、バルディビアの死と植民地の主要な集落の多くが破壊される結果となった。その後も1598年と1655年に大規模な反乱が発生した。マプチェ族や他の先住民集団が反乱を起こすたびに、植民地の南の境界線は北へと後退させられた。1683年にスペイン王室が奴隷制を廃止したのは、マプチェ族を奴隷にすることが彼らを服従させるどころか抵抗を激化させるという認識からであった。王室の禁止にもかかわらず、植民地主義者の絶え間ない干渉により、関係は依然として緊張したままであった。

北は砂漠、南はマプチェ族、東はアンデス山脈、西は海によって隔てられたチリは、スペイン領アメリカで最も中央集権的で均質な領土の一つとなった。ある種の辺境守備隊としての役割を果たしたこの植民地は、マプチェ族と、スペインのヨーロッパにおける敵国、特にイギリスとオランダの両方による侵略を阻止するという使命を負っていた。海賊や私掠船はマプチェ族に加えて植民地を脅かし、それはフランシス・ドレーク卿による1578年の植民地の主要港バルパライソへの襲撃にも示されている。チリはアメリカ大陸で最大規模の常備軍を擁し、スペインの領有地の中で最も軍事化された地域の一つであると同時に、ペルー副王領の財政を圧迫する存在でもあった。

最初の大規模な国勢調査は、1777年から1778年にかけてアグスティン・デ・ハウレギ政権によって実施された。それによると、人口は259,646人で、73.5%がヨーロッパ系、7.9%がメスティーソ、8.6%が先住民、9.8%が黒人であった。チロエ県の知事フランシスコ・ウルタードは1784年に国勢調査を行い、人口は26,703人で、そのうち64.4%が白人、33.5%が先住民であった。コンセプシオン司教区は1812年にマウレ川以南の地域で国勢調査を実施したが、先住民人口やチロエ県の住民は含まれていなかった。人口は210,567人と推定され、そのうち86.1%がスペイン人またはヨーロッパ系、10%が先住民、3.7%がメスティーソ、黒人、ムラートであった。

2021年のバーテンとジョルカ=ハニャによる研究では、北ヨーロッパからの移民の割合が比較的高い地域は、たとえ移民全体の数が少なくても、識字能力の点でより速く発展したことが示されている。この効果は外部性に関連している可能性があり、周囲の住民は少数の非ヨーロッパ系移民グループと同様の行動をとり、新しい学校が設立された。皮肉なことに、これらの地域では不平等が大きかったために識字能力が低下した可能性がある一方で、移民による教育投資からの正の波及効果があったかもしれない。しかし、移民の正の効果の方が強かったようである。

3.3. 独立と国家建設

1808年、ナポレオン1世が兄ジョゼフ・ボナパルトをスペイン王に据えたことは、チリのスペインからの独立運動を加速させた。追放された王の相続人であるフェルナンド7世の名の下に、1810年9月18日、国民評議会(フンタ)が設立された。チリ政府評議会は、スペイン君主制内でのチリの自治政府を宣言した(この日を記念して、チリは毎年9月18日をナショナルデーとして祝っている)。

これらの出来事の後、最も著名な愛国者の一人であるホセ・ミゲル・カレーラと彼の二人の兄弟フアン・ホセおよびルイス・カレーラの指揮の下、完全独立を目指す運動は間もなく広範な支持を得た。レコンキスタ(再征服)と呼ばれる時期にスペインが独裁的支配を再 فرضしようとした試みは、カレーラの指導力に異議を唱えたベルナルド・オイギンスとの内紛を含む長引く闘争へとつながった。

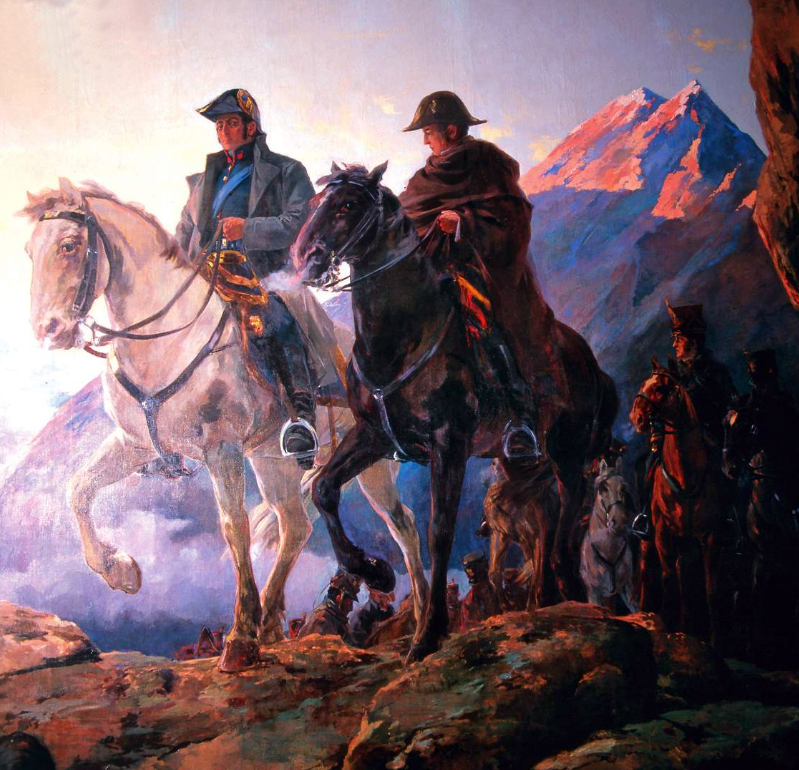

断続的な戦闘は1817年まで続いた。カレーラがアルゼンチンで投獄されている間、オイギンスと反カレーラ派のホセ・デ・サン=マルティン(アルゼンチン独立戦争の英雄)は、アンデス山脈を越えてチリに入り、王党派を破った(チャカブコの戦い)。1818年2月12日、チリは独立共和国を宣言した。しかし、政治的変革はほとんど社会変化をもたらさず、19世紀のチリ社会は、家族政治とローマ・カトリック教会に大きく影響された階層化された植民地時代の社会構造の本質を維持した。強力な大統領制が最終的に出現したが、裕福な地主は依然として強力であった。ベルナルド・オイギンスはかつて、スペインからフィリピンを解放し、諸島を編入することでチリを拡大することを計画していた。この点に関して、彼は1821年11月12日付の手紙でスコットランドの海軍士官トーマス・コクラン卿に、グアヤキル、ガラパゴス諸島、フィリピンを征服する計画を表明した。準備は進められたが、オイギンスが追放されたため計画は実行されなかった。

チリは徐々にその影響力を拡大し、国境を確立し始めた。タンタウコ条約により、1826年にチロエ諸島が編入された。チャニャルシージョでの銀鉱石の発見と、バルパライソ港の貿易の成長により経済は活況を呈し始め、太平洋におけるペルーとの海上覇権をめぐる紛争につながった。同時に、南部チリにおける主権を強化する試みがなされ、1848年にはアラウカニアへの進出を強化し、ドイツ移民によるジャンキウェの植民地化が行われた。ジョン・ウィリアムズ・ウィルソン指揮下のアングド号スクーナーによるブルネス砦の設立を通じて、マガジャネス地方は1843年にチリの支配下に入り始めた。一方、当時はボリビアとの間で係争中であったアントファガスタ地方には人々が流入し始めた。

保守派が勝利した1829年から1830年のチリ内戦の後、ホアキン・プリエト政権下で、三権を掌握した大臣ディエゴ・ポルタレスの強い影響を受けて1833年のチリ憲法が起草され、施行された。1850年代には、1851年と1859年にさらに二つの内戦がチリで発生した。

19世紀末に向けて、サンティアゴ政府はアラウカニア占領によって南部における地位を固めた。1881年のチリ・アルゼンチン間国境条約は、マゼラン海峡に対するチリの主権を確認したが、1842年に始まった紛争の後、東パタゴニアの残りの部分に対する領有権主張を放棄させた。ペルーおよびボリビアとの太平洋戦争(1879年-1883年)の結果、チリはその領土を北方へほぼ3分の1拡大し、ボリビアの太平洋へのアクセスを排除し、価値ある硝石鉱床を獲得した。その採掘は国家の繁栄期をもたらした。チリは1870年までに南アメリカにおける高所得国の一つとしての地位を確立していた。

1888年9月9日、タヒチ司教ジョゼ・マリア・ヴェルディエ師の努力により、奴隷商人による絶え間ない攻撃を受けていたイースター島の現地王との相互意思協定の署名を通じて、チリは同島を領有した。海軍士官ポリカルポ・トロがチリ政府を代表し、アタム・テケナがラパヌイ評議会の長であった。ラパヌイの長老たちは、首長としての称号、土地の所有権、文化と伝統の有効性を対等な条件で放棄することなく、主権を割譲した。ラパヌイの人々は何も売却せず、チリと対等な条件で統合された。

1891年のチリ内戦は、大統領と議会の間の権力再配分をもたらし、チリは議会制民主主義を確立した。しかし、この内戦はまた、国内産業の発展を支持する者たちと、特に外国投資家と強いつながりを持つエドワーズ家をはじめとする強力なチリの銀行利権との間の争いでもあった。その後まもなく、アタカマのプナ紛争のためもあり、国はアルゼンチンとの間で莫大な費用のかかる海軍軍拡競争に突入し、戦争寸前まで至った。

太平洋戦争後、チリはアメリカ大陸における海軍大国となり、1885年のパナマ危機では、当時コロンビア領であった同地へのアメリカの介入に抗議して艦船を派遣したほどであった。アメリカとチリの間には、チリが西半球におけるアメリカの覇権意図に対する潜在的脅威であったため、ボルチモア危機が発生し、戦争寸前まで至った。

3.4. 20世紀

チリとアルゼンチンは、1902年にイギリス王室によって解決されたアンデス仲裁裁定の結果を受け入れた。1903年にはプーナ・デ・アタカマ紛争が解決された。1904年、チリとボリビアは両国間の国境を明確にする平和友好条約を締結した。

チリ経済は部分的に、支配的な寡頭制の利益を保護するシステムへと退化した。1920年代までに、台頭しつつあった中流階級と労働者階級は、改革派の大統領アルトゥーロ・アレッサンドリを選出するのに十分な力を持っていたが、彼の計画は保守的な議会によって頓挫させられた。1920年代には、強力な民衆の支持を得たマルクス主義グループが出現した。

1924年にルイス・アルタミラーノ将軍が率いた軍事クーデターは、1932年まで続く政治的不安定期を引き起こした。その期間に権力を握った10の政府のうち、最も長く続いたのはカルロス・イバニェス・デル・カンポ将軍の政権で、彼は1925年に短期間権力を握った後、1927年から1931年にかけて再び政権を握り、事実上の独裁政権を敷いた(ただし、ラテンアメリカの他の地域をしばしば苦しめてきた軍事独裁のタイプとは、厳しさや腐敗の点で実際には比較にならない)。

民主的に選出された後継者に権力を譲ることによって、イバニェス・デル・カンポは、彼のイデオロギーの曖昧で変化しやすい性質にもかかわらず、30年以上にわたって有力な政治家であり続けるのに十分なほど大きな国民層の尊敬を維持した。1932年に立憲政治が回復すると、強力な中流階級の政党である急進党が出現した。それは次の20年間、連立政権における主要な勢力となった。急進党支配期(1932年-1952年)において、国家は経済における役割を増大させた。1952年、有権者はイバニェス・デル・カンポを再び6年間の任期で政権に復帰させた。ホルヘ・アレッサンドリが1958年にイバニェス・デル・カンポの後を継ぎ、チリの保守主義を民主的に再び政権の座に就かせた。

1964年のチリ大統領選挙で、キリスト教民主党のエドゥアルド・フレイ・モンタルバが絶対多数で選出されたことは、大きな改革の時代の始まりとなった。「自由における革命」というスローガンの下、フレイ政権は、特に教育、住宅、農地改革(農業労働者の農村組合化を含む)において、広範囲にわたる社会的・経済的プログラムに着手した。しかし、1967年までには、フレイは、彼の改革が不十分であると非難する左翼と、それらを過度であると考える保守派からの反対の増大に直面した。任期の終わりには、フレイは党の野心的な目標を完全には達成していなかった。

3.4.1. 人民連合政府と軍事クーデター

1970年の選挙では、チリ社会党のサルバドール・アジェンデ上院議員(当時は共産党、急進党、社会民主党、反体制派キリスト教民主党、人民統一行動運動、独立人民行動を含む「人民連合」連合の一部)が、キリスト教民主党のラドミロ・トミッチ候補と保守党のホルヘ・アレッサンドリ候補に次ぐ、3者間競争で得票数で部分的な過半数を獲得した。アジェンデは絶対多数で選出されたわけではなく、得票率は35%未満であった。

チリ議会は、主要候補者であるアジェンデと元大統領ホルヘ・アレッサンドリの間で決選投票を行い、伝統に従ってアジェンデを153対35で選出した。フレイは、キリスト教民主党は労働者の党であり右翼と共通の目的を持つことはできないという理由で、アジェンデに対抗するためにアレッサンドリと連携することを拒否した。

1972年に始まった経済不況は、アジェンデの社会主義計画に対する資本逃避、民間投資の急落、銀行預金の引き出しによって悪化した。生産は減少し、失業率は上昇した。アジェンデは、消費者支出を増やし所得を下方に再分配するために、価格凍結、賃金引き上げ、税制改革などの措置を採用した。官民共同の公共事業プロジェクトは失業率の削減に貢献した。銀行部門の多くは国有化された。銅、石炭、鉄、硝石、鉄鋼産業の多くの企業は、収用、国有化、または国家介入の対象となった。アジェンデ政権の最初の1年間で、工業生産は急激に増加し、失業率は低下した。

アジェンデの計画には、労働者の利益の推進、司法制度の「社会主義的合法性」への置き換え、銀行の国有化と他の銀行の破産強要、MIRとして知られる「人民民兵」の強化が含まれていた。フレイ前大統領の下で始まった人民連合の綱領はまた、憲法改正の形でチリの主要な銅鉱山の国有化を求めた。この措置は議会で全会一致で可決された。その結果、リチャード・ニクソン政権は、アジェンデ政権を速やかに不安定化させるために、チリに秘密工作員を組織し潜入させた。さらに、アメリカの金融圧力はチリへの国際経済信用を制限した。

経済問題はまた、主に紙幣増刷によって賄われたアジェンデの公共支出、および商業銀行による低い信用格付けによっても悪化した。

同時に、野党メディア、政治家、企業ギルド、その他の組織は、国内の政治的および経済的不安定化キャンペーンを加速させるのに貢献し、その一部はアメリカ合衆国によって支援されていた。1973年初頭までに、インフレは制御不能に陥っていた。1973年5月26日、アジェンデ政権に反対していたチリ最高裁判所は、全会一致でアジェンデの「国家の合法性の破壊」を非難した。チリ憲法下では違法であったが、裁判所はピノチェトによる間近な権力掌握を支持し強化した。

3.4.2. 軍事独裁時代 (1973年-1990年)

1973年9月11日の軍事クーデターはアジェンデを打倒した。軍が大統領官邸を爆撃する中、アジェンデは自決したとみられている。クーデター後、ヘンリー・キッシンジャーはアメリカ大統領リチャード・ニクソンに対し、アメリカがクーデターを間接的に「支援した」と語った。歴史家のセバスチャン・ウルタドによれば、アメリカ政府がチリ軍による9月11日のクーデター行動の調整と実行に積極的に関与したことを裏付ける文書証拠はないが、ニクソンの関心は当初からアジェンデ政権が強固にならないようにすることであり、彼の政権を不安定化させるキャンペーンに積極的かつ決定的に行動した。1970年、アジェンデが最初に選出されたとき、ヘンリー・キッシンジャーは「自国民の無責任さのために国が共産主義化するのを、なぜ我々が黙って見ている必要があるのか理解できない」と述べていた。アメリカ政府がチリ軍によるクーデター行動の調整と実行に積極的に関与したことを裏付ける文書証拠はないが、ニクソンの関心は当初からアジェンデ政権が強固にならないようにすることであった。

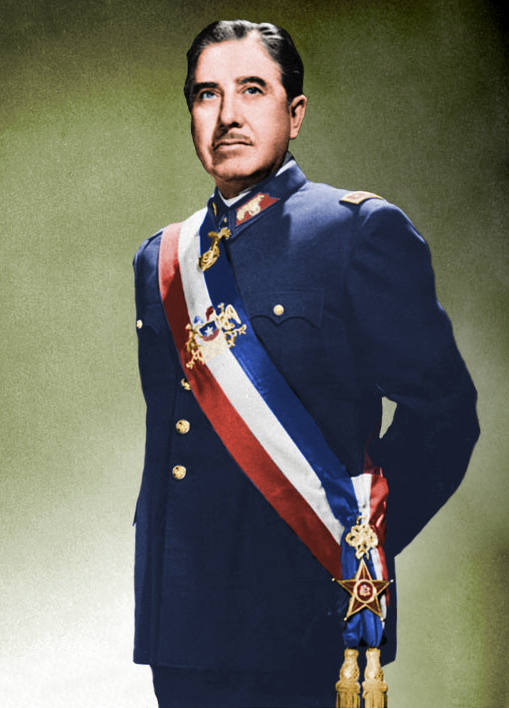

アウグスト・ピノチェト将軍率いる軍事評議会が国を掌握した。この政権の時代は人権侵害によって特徴づけられた。チリはコンドル作戦に積極的に参加した。1973年10月、死のキャラバンによって少なくとも72人が殺害された。レティグ報告書とヴァレック委員会によると、少なくとも2,115人が殺害され、少なくとも27,265人(12歳未満の子供88人を含む)が拷問を受けた。2011年、チリはさらに9,800人の犠牲者を認定し、政治的理由で殺害、拷問、または投獄された人の総数は40,018人となった。拘束者で満たされた国立競技場では、拷問され殺害された者の中に国際的に知られた詩人であり歌手のビクトル・ハラがいた。

物議を醸した1980年のチリ国民投票で新憲法が承認され、ピノチェト将軍は8年間の任期で共和国大統領に就任した。ピノチェトが国を支配した後、数百人の献身的なチリ人革命家がニカラグアのサンディニスタ軍、アルゼンチンのゲリラ部隊、またはキューバ、東ヨーロッパ、北アフリカの訓練キャンプに参加した。

1980年代後半、主に1982年の経済崩壊や1983年から88年にかけての大規模な市民抵抗などの出来事の結果として、政府は労働組合や政治活動を含む集会、言論、結社の自由を徐々に許可した。政府は、エルナン・ブチを財務大臣として市場志向の改革を開始した。チリは自由市場経済へと移行し、国内外の民間投資が増加したが、銅産業やその他の重要な鉱物資源は競争に開放されなかった。1988年10月5日の国民投票で、ピノチェトは2期目の8年間大統領任期を否認された(反対56%対賛成44%)。チリ国民は1989年12月14日に新大統領と二院制議会の過半数の議員を選出した。コンセルタシオンと呼ばれる17の政党連合の候補者であるキリスト教民主党のパトリシオ・エイルウィンは、絶対多数の票(55%)を獲得した。エイルウィン大統領は1990年から1994年まで務め、これは移行期と見なされた。

3.4.3. 民主主義への移行

1988年の国民投票以降、独裁体制から民主主義への移行が進められた。パトリシオ・エイルウィン率いる民選政府(1990年-1994年)は、この移行期の重要な役割を担った。彼の政権下では、民主的制度の再建、経済の安定、そして軍政時代の暗い過去との和解努力が主な政策課題とされた。

レティグ報告書(1991年)や後のヴァレック報告書(2004年、2011年)を通じて、軍政下の人権侵害の実態調査が行われ、犠牲者の特定と補償が進められた。しかし、軍政関係者の訴追は、恩赦法や軍部の影響力などにより限定的であった。

アイルウィン政権に続くコンセルタシオン連合政権(キリスト教民主党、社会党などが中心)は、新自由主義的な経済政策の継続と貧困削減・社会格差是正の両立を目指した。また、軍部の政治的影響力を段階的に排除し、文民統制を強化するための憲法改正も徐々に進められた。この時期は、民主主義の定着と経済成長を達成した一方で、ピノチェト時代の遺産である不平等や社会問題の根本的解決には至らず、後の社会運動の伏線となった。

3.5. 21世紀

1993年12月、キリスト教民主党のエドゥアルド・フレイ・ルイスタグレ(エドゥアルド・フレイ・モンタルバ前大統領の息子)がコンセルタシオン連合を率いて絶対多数の票(58%)で勝利した。フレイ・ルイスタグレの後任として、2000年に社会党のリカルド・ラゴスが、右派のチリ連合のホアキン・ラビンとの前例のない決選投票で大統領に就任した。2006年1月、チリ国民は初の女性大統領として社会党のミシェル・バチェレを選出し、国民革新党のセバスティアン・ピニェラを破り、コンセルタシオン政権をさらに4年間延長した。2010年1月、チリ国民はセバスティアン・ピニェラを20年ぶりの右派大統領として選出し、コンセルタシオンのエドゥアルド・フレイ・ルイスタグレ前大統領を破り、バチェレの後任として4年間の任期を務めた。任期制限のため、セバスティアン・ピニェラは2013年の再選に出馬せず、2014年3月に任期が満了し、ミシェル・バチェレが再び大統領に就任した。セバスティアン・ピニェラは2017年12月の大統領選挙で勝利し、2018年に再びバチェレの後任としてチリ大統領に就任した。

2010年2月27日、チリはマグニチュード8.8の地震に見舞われ、当時記録された中で5番目に大きな地震となった。500人以上が死亡し(ほとんどがその後の津波による)、100万人以上が家を失った。この地震の後には複数の余震も続いた。当初の被害見積額は150.00 億 USDから300.00 億 USDで、チリの実質国内総生産の約10%から15%に相当した。

チリは、2010年の33人の閉じ込められた鉱山労働者の救出成功で世界的な認知を得た。2010年8月5日、チリ北部のアタカマ砂漠にあるコピアポ近郊のサンホセ銅・金鉱山でアクセス坑道が崩落し、33人の男性が地下700 mに閉じ込められた。チリ政府が組織した救助活動により、17日後に鉱山労働者たちが発見された。33人全員が約2ヶ月後の2010年10月13日に、ほぼ24時間かけて地上に引き上げられ、その様子は世界中でテレビ生中継された。

2019年から2020年のチリの抗議デモは、サンティアゴ地下鉄の運賃値上げ、生活費の高騰、民営化、そして国内に蔓延する経済格差への対応として全国的に行われた一連の抗議活動である。11月15日、国民議会に代表されるほとんどの政党は、新憲法制定に関する国民投票を2020年4月に行うことで合意したが、後にCOVID-19パンデミックのために10月に延期された。2020年10月25日、チリ国民は78.28%の賛成で新憲法制定を支持し、21.72%が変更を拒否した。投票率は51%であった。制憲議会の議員選挙は、2021年5月15日から16日にかけてチリで行われた。

2021年12月19日、左派の候補者であり、35歳の元学生抗議運動の指導者であるガブリエル・ボリッチが、チリの大統領選挙で勝利し、同国史上最年少の指導者となった。2022年3月11日、ボリッチは退任するセバスティアン・ピニェラ大統領の後任として大統領に就任した。ガブリエル・ボリッチの女性が過半数を占める内閣の24人の閣僚のうち、14人が女性である。

2022年9月4日、有権者は左派寄りの制憲議会によって提案された新憲法案を憲法国民投票で否決した。2023年12月17日、有権者は保守派主導の憲法評議会によって起草された2番目の新憲法案を新たな憲法国民投票で否決した。

4. 地理

このセクションでは、南北に細長いチリの国土が持つ多様な地形学的特徴、地質構造、気候区分、水資源の分布、そして豊かな生物多様性について解説する。

チリは、アンデス山脈の西側に位置する、南北に細長い沿岸のコーノ・スールの国であり、南北の長さは4300 kmを超えるが、東西の最も広い地点でもわずか350 km、最も狭い地点では64 kmしかなく、平均幅は175 kmである。この国土には、多種多様な気候と景観が含まれている。陸地面積は75.70 万 km2である。環太平洋火山帯に位置している。太平洋の島々と南極の領有権主張を除けば、チリは南緯17度から56度、西経66度から75度の間に位置する。

チリは、世界で最も南北に長い国の一つである。本土のみを考慮すると、チリはその東西の狭さにおいてこのグループの中でユニークであり、他の南北に長い国々(ブラジル、ロシア、カナダ、アメリカ合衆国など)はすべて東西の幅が10倍以上ある。チリはまた、領土の一部として南極の125.00 万 km2を主張している(チリ領南極)。しかし、この後者の主張は、チリが署名国である南極条約の条項に基づき停止されている。地理的に本土にある世界最南端の国である。

チリは、ポリネシア最東端の島々であるイースター島とサラ・イ・ゴメス島を支配しており、1888年に領土に編入した。また、本土から600 km以上離れたフアン・フェルナンデス諸島も支配している。サン・アンブロシオ島とサン・フェリックス島からなるデベントゥラダス諸島も支配下にあるが、一部の地元の漁師によって一時的に居住されているだけである。これらの島々は、チリの領海主張を沿岸から太平洋へと拡大しているため注目に値する。

北部のアタカマ砂漠には、主に銅と硝石という莫大な鉱物資源がある。サンティアゴを含む比較的小さな中央峡谷は、人口と農業資源の点で国を支配している。この地域はまた、19世紀後半にチリが北部と南部の地域を統合した際に拡大した歴史的中心地でもある。南部チリは森林、牧草地が豊かで、火山と湖が連なっている。南部の海岸は、フィヨルド、入り江、運河、曲がりくねった半島、島々が入り組んだ迷路となっている。アンデス山脈は東の国境に位置している。

4.1. 地形と地質

チリは、ナスカプレートと南極プレートが南アメリカプレートに沈み込んでいるため、環太平洋火山帯の一部である、地震活動と火山活動が活発な地帯に位置している。古生代後期(2億5100万年前)、チリはゴンドワナ大陸と呼ばれる大陸塊に属していた。それは単なる窪地であり、堆積した海洋堆積物が中生代末期(6600万年前)にナスカプレートと南アメリカプレートの衝突により隆起し始め、アンデス山脈が形成された。この領土は何百万年にもわたって岩石の褶曲によって形作られ、現在の地形が形成された。

チリの地形は、国土を南北に縦断する中央低地と、国土の約80%を占める2つの山脈、すなわち東側のアンデス山脈(アタカマ州ではボリビアとアルゼンチンとの自然国境)と、アンデス山脈より標高の低い西側のチリ海岸山脈から構成される。チリの最高峰はオホス・デル・サラドで、標高6891.3 mであり、世界で最も高い火山でもある。海岸山脈の最高地点は、アントファガスタ州の南にあるシエラ・ビクーニャ・マッケンナに位置するビクーニャ・マッケンナで、標高3114 mである。海岸山脈と太平洋の間には、長さの異なる一連の海岸平野があり、沿岸の町や大きな港の建設を可能にしている。平野の一部はアンデス山脈の東側に広がり、パタゴニアのステップやマゼラン海峡、あるいはアルティプラーノやアタカマ高地のように高い山脈に囲まれた高原となっている。

極北地域は、国の北の境界と南緯26度線の間にあり、最初の3つの州をカバーしている。世界で最も乾燥したアタカマ砂漠の存在が特徴である。砂漠は、パンパ・デル・タマルガルとして知られる地域に源を発する小川によって分断されている。アンデス山脈は2つに分かれ、その東側の支脈はボリビアを通り、標高が高く火山活動が活発であるため、長年にわたる堆積物の漸進的な蓄積により、アンデスのアルティプラーノやサラール・デ・アタカマのような塩類構造が形成された。

その南には、アコンカグア川まで広がるノルテ・チコがある。アンデス山脈は南に向かって標高を下げ、海岸に近づき、チリ領土の最も狭い部分であるイヤペルの高さで90 km離れたところに達する。2つの山脈は交差し、中央低地を事実上消滅させている。領土を流れる川の存在は、横谷の形成を可能にし、そこでは近年農業が力強く発展しており、一方、海岸平野は拡大し始めている。

中央地帯は、国内で最も人口の多い地域である。海岸平野は広く、太平洋沿岸の都市や港の建設を可能にしている。アンデス山脈は標高6000 m以上を維持しているが、平均4000 mまで徐々に標高を下げている。中央低地は再び現れ、堆積物の蓄積により農業開発と人間の居住を可能にする肥沃な谷となっている。南方では、海岸山脈がナウェルブタ山脈で再び現れ、一方、氷河堆積物はラ・フロンテーラ地域に一連の湖を形成している。

パタゴニアは、南緯41度線の高さにあるレロンカビ湾内から南に広がっている。最後の氷期であるジャンキウェ氷期の間、この地域は氷に覆われ、チリの地形構造を著しく侵食した。その結果、中央低地は海に沈み、一方、海岸山脈はチロエ島やチョノス諸島のような一連の群島へと隆起し、南緯47度線のタイタオ半島で消滅する。アンデス山脈は標高を失い、氷河の作用による侵食がフィヨルドを引き起こした。アンデス山脈の東側の大陸上、またはその北側のティエラ・デル・フエゴ本島には、比較的平坦な平野が広がり、マゼラン海峡では広大な範囲を覆っている。アンデス山脈は、以前の海岸山脈と同様に、海の中で砕け散り、無数の島々や小島を引き起こし、その中で消滅し、南極海の弧状列島、そして南極半島で再び現れ、南緯53度線と西経90度線の間にあるチリ領南極ではアンタルタンデスと呼ばれている。

太平洋の真ん中には、インスラール・チリとして総称される火山起源のいくつかの島々に対する主権を国が有している。フアン・フェルナンデス諸島とイースター島は、東太平洋海嶺として知られるナスカプレートと太平洋プレートの間の断裂帯に位置している。

4.2. 気候

チリの多様な気候は、北部の世界で最も乾燥した砂漠であるアタカマ砂漠から、中央部の地中海性気候、イースター島の熱帯雨林気候、東部と南部の高山ツンドラと氷河を含む海洋性気候まで多岐にわたる。ケッペンの気候区分によれば、チリはその国境内に少なくとも18の主要な気候サブタイプを有する。国内のほとんどの地域には四季があり、夏(12月から2月)、秋(3月から5月)、冬(6月から8月)、春(9月から11月)である。

チリの気候変動は、山火事、洪水、地滑り、干ばつ、海面上昇など、様々な自然災害の頻度と深刻度を変化させると予想されている。気候変動の影響を受けやすい主要なセクターには、農業、漁業、水資源の確保が含まれる。

4.3. 水資源

国土の特性上、チリには多数の川が流れているが、一般的に流程は短く、流量も少ない。通常、アンデス山脈から太平洋へと東から西へ流れる。アタカマ砂漠のため、ノルテ・グランデには、国内最長の川であるロア川(440 km)を除いて、短い内陸河川しかない。高地の谷では、湿地帯が標高4500 mに位置するチュンガラ湖を生み出している。この湖とラウカ川、そしてジュタ川はボリビアと共有されている。

国土の中北部では、農業上重要な谷を形成する河川の数が増加する。特筆すべきは、エルキ川(75 km)、アコンカグア川(142 km)、マイポ川(250 km)とその支流であるマポチョ川(110 km)、そしてマウレ川(240 km)である。これらの川の水は、主に夏にはアンデスの雪解け水、冬には雨水から供給される。この地域の主要な湖は、人工湖であるラペル湖、コルブン・マウレ湖、ラ・ラハ湖である。

4.4. 生物多様性

チリの動植物は、その特殊な地理的条件のため、固有種の割合が高いことで特徴づけられる。チリ本土では、北のアタカマ砂漠と東のアンデス山脈が障壁となり、動植物の隔離をもたらしてきた。これに加えて、チリの広大な長さ(4300 km以上)が、広範囲な気候と環境を生み出し、それらは北部の砂漠地帯、中央チリ、南部の湿潤地帯という3つの一般的なゾーンに分けることができる。

チリの固有植物は、他の南米諸国の植物と比較して種数が比較的少ない。最北端の沿岸および中央地域は、世界で最も絶対的な砂漠に近づき、植生はほとんど見られない。

アンデス山脈の斜面では、まばらなトラの砂漠の低木に加えて、草が見られる。中央峡谷は、数種類のサボテン、丈夫なエスピノ(Acacia caven)、チリ松(Araucaria araucana)、ナンキョクブナ(Nothofagus)、そしてチリの国花である赤い釣鐘型の花コピウエが特徴である。

チリ南部、ビオビオ川の南では、降水量が多いことから、月桂樹、モクレン、様々な種類の針葉樹やブナの密林が形成されており、南方に行くにつれて小さく、生育が悪くなる。

極南の低温と風は、豊かな森林の形成を妨げている。草原はマガジャネス州東部とティエラ・デル・フエゴ州北部のパタゴニアに見られる。チリの植物相の多くは、隣国アルゼンチンのものとは異なっており、アンデス山脈の障壁がその形成期に存在したことを示している。

白亜紀の氷河期に形成された陸橋により、植物が南極大陸から南米へ移動することができたため、チリの植物相の一部は南極起源である。チリは2018年の森林景観健全度指数で平均スコア7.37/10を獲得し、172カ国中43位にランクされた。

チリでは3,000種以上の菌類が記録されているが、この数は完全とは程遠い。世界中の全菌類の約7%しかまだ発見されていないという一般的に受け入れられている推定値を考えると、チリに生息する菌類の真の総種数ははるかに多い可能性が高い。入手可能な情報はまだ非常に少ないが、チリ固有の菌類の種数を見積もる最初の試みがなされ、1995種が暫定的に同国固有の可能性のある種として特定されている。

チリの地理的隔離は動物相の移入を制限してきたため、多くの特徴的な南米の動物のうちごく少数しか見られない。大型哺乳類の中には、ピューマまたはクーガー、ラマに似たグアナコ、キツネに似たチジャ(南米ハイイロギツネ)がいる。森林地帯には、数種類の有袋類とプーズーとして知られる小型の鹿が見られる。

小型の鳥類は多くの種がいるが、より大型の一般的なラテンアメリカの種類のほとんどは存在しない。自生の淡水魚はほとんどいないが、北米のマスがアンデスの湖にうまく導入されている。フンボルト海流の近接性のため、海水には魚やその他の海洋生物が豊富におり、それがペンギンを含む多様な水鳥を支えている。クジラは豊富で、この地域には約6種の鰭脚類が見られる。

5. 政治

現行の1980年チリ憲法は、1980年にハイメ・グスマンによって起草され、その年の9月にアウグスト・ピノチェトの軍事独裁政権下で国民投票(一部のオブザーバーからは「非常に不規則」と見なされている)を経て承認された。1981年3月に発効した。1988年の国民投票でピノチェトが敗北した後、憲法改正の規定を緩和するために憲法が改正された。2005年9月、リカルド・ラゴス大統領は、議会で可決されたいくつかの憲法改正案に署名し、法律として成立させた。これらには、任命制上院議員と終身上院議員の職位の廃止、大統領に軍最高司令官を解任する権限の付与、大統領任期を6年から4年に短縮することが含まれている。

チリの司法府は独立しており、控訴院、軍事裁判所制度、憲法裁判所、そしてチリ最高裁判所が含まれる。2005年6月、チリは刑事司法制度の全国的な見直しを完了した。この改革により、弾劾主義的手続きが、アメリカ合衆国のようなコモン・ロー法域の制度により類似した当事者主義的制度に置き換えられた。

議会選挙については、1989年から2013年の間、二項対立制が用いられ、非多数派政党の排除を犠牲にして、コンセルタシオンとアリアンサという二大政党ブロックの確立を促進した。この制度の反対派は2015年に穏健な比例代表制を承認し、2017年の議会選挙から施行され、新しい政党や連合の参入を可能にした。チリの議会は、50議席の元老院と155議席の代議院で構成される。上院議員は任期8年で、期差制で選出される一方、下院議員は4年ごとに選出される。最後の議会選挙は、大統領選挙と同時に2021年11月21日に行われた。議会は、首都サンティアゴから西へ約140 km離れた港町バルパライソに置かれている。

チリに現存する主要な政治連合は以下の通りである。

与党:

- アプルエボ・ディグニダ(「尊厳を承認する」)は、2021年チリ制憲議会議員選挙に起源を持つ左派連合である。同選挙での成功後、大統領予備選挙を実施し、ガブリエル・ボリッチ(社会収束党、広範戦線)が勝利した。広範戦線連合と、チリ共産党および他の左派政党で構成されるチリ・ディグノ(「価値あるチリ」)連合によって形成されている。

- 民主社会主義は、コンセルタシオン連合(1988年の国民投票で「NO」オプションを支持し、その後1990年から2010年まで国を統治した)の後継である構成連合の後継である中道左派連合である。この協定は、社会党、民主主義のための党、急進党、自由党によって形成されている。

野党:

- チレ・バモス(「チリよ、行こう」)は、自由保守主義にルーツを持つ中道右派連合であり、国民革新党、独立民主連合、エボポリの各党で構成されている。その起源は、1988年の国民投票で「YES」オプションを支持した主要政党によって形成されたアリアンサ連合にあるが、それ以来様々な名称を使用してきた。セバスティアン・ピニェラの第1次および第2次政権(2010年-2014年および2018年-2022年)の与党連合であった。

国民議会では、チレ・バモスが下院52議席、上院24議席を占め、アプルエボ・ディグニダの議員団は下院37議席、上院6議席で構成されている。民主社会主義は、下院30議席、上院13議席で第3の政治勢力である。議会に代表を持つ他のグループは、共和党(下院15議席、上院1議席)、キリスト教民主党(下院8議席、上院5議席)、人民の党(下院8議席)、そして連合に属さない無所属議員(下院5議席、上院1議席)である。

5.1. 行政区分

1978年、チリは行政的に州(レヒオン)に分割され、1979年には県(プロビンシア)、さらにコムーナ(市町村)に細分化された。国は16の州、56の県、348のコムーナで構成されている。

各州には名前と、北部から南部へ順に割り当てられたローマ数字が与えられていたが、サンティアゴ首都州には番号がなかった。2007年にアリカ・イ・パリナコータ州(XV)とロス・リオス州(XIV)の2つの新しい州が、2018年にニュブレ州(XVI)が創設されたことにより、この番号付けはその本来の順序の意味を失った。

| チリの行政区分 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 州 | 人口(2017年) | 面積 (km2) | 人口密度 (/km2) | 州都 | ||

| アリカ・イ・パリナコータ州 | 224,548 | 16,873.3 | 13.40 | アリカ | ||

| タラパカ州 | 324,930 | 42,225.8 | 7.83 | イキケ | ||

| アントファガスタ州 | 599,335 | 126,049.1 | 4.82 | アントファガスタ | ||

| アタカマ州 | 285,363 | 75,176.2 | 3.81 | コピアポ | ||

| コキンボ州 | 742,178 | 40,579.9 | 18.67 | ラ・セレナ | ||

| バルパライソ州 | 1,790,219 | 16,396.1 | 110.75 | バルパライソ | ||

| 首都州 | 7,036,792 | 15,403.2 | 461.77 | サンティアゴ | ||

| リベルタドール・ヘネラル・ベルナルド・オイギンス州 | 908,545 | 16,387 | 54.96 | ランカグア | ||

| マウレ州 | 1,033,197 | 30,296.1 | 34.49 | タルカ | ||

| ニュuble州 | 480,609 | 13,178.5 | 36.47 | チジャン | ||

| ビオビオ州 | 1,556,805 | 23,890.2 | 112.08 | コンセプシオン | ||

| ラ・アラウカニア州 | 938,626 | 31,842.3 | 30.06 | テムコ | ||

| ロス・リオス州 | 380,181 | 18,429.5 | 20.88 | バルディビア | ||

| ロス・ラゴス州 | 823,204 | 48,583.6 | 17.06 | プエルト・モント | ||

| アイセン・デル・ヘネラル・カルロス・イバニェス・デル・カンポ州 | 102,317 | 108,494.4 | 0.95 | コイハイケ | ||

| マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州 | 165,593 | 132,297.2 | 1.26 | プンタ・アレーナス | ||

| チリ | 17,373,831 | 756,102.4 | 23.24 | サンティアゴ | ||

注:マガジャネス・イ・デ・ラ・アンタルティカ・チレーナ州の面積 (13.23 万 km2) およびチリの総面積 (75.61 万 km2) は、チリが領有権を主張するチリ領南極 (125.03 万 km2) を含んでいません。

6. 軍事

このセクションでは、チリ共和国の国防を担う陸軍、海軍、空軍の組織、兵力、主要装備、および国家警察(カラビネーロス)の役割について説明する。

チリ軍は、国防大臣を通じて大統領によって行使される文民統制の対象となる。大統領は軍の最高司令官を解任する権限を有する。

チリ陸軍の最高司令官は、リカルド・マルティネス・メナントー陸軍大将である。チリ陸軍は45,000人の兵力を有し、サンティアゴの陸軍本部、領土全体に6つの師団、ランカグアの空挺旅団、およびコリーナの特殊部隊司令部で組織されている。チリ陸軍は、ラテンアメリカで最も専門的で技術的に進んだ陸軍の一つである。

フリオ・レイヴァ・モリーナ提督は、2,500人の海兵隊員を含む約25,000人のチリ海軍を指揮している。29隻の水上艦隊のうち、運用可能な主要戦闘艦(フリゲート)はわずか8隻である。これらの艦船はバルパライソを拠点としている。海軍は輸送および哨戒用に独自の航空機を運用しているが、海軍の戦闘機や爆撃機はない。海軍はまた、タルカワノを拠点とする4隻の潜水艦を運用している。

ホルヘ・ロハス・アビラ空軍大将(四つ星)は、12,500人のチリ空軍を率いている。航空資産は、イキケ、アントファガスタ、サンティアゴ、プエルト・モント、プンタ・アレーナスに本部を置く5つの航空旅団に分散されている。空軍はまた、南極のキング・ジョージ島にあるエドゥアルド・フレイ・モンタルバ大統領基地を運営している。空軍は、アメリカ合衆国からの数十年間の議論と以前の売却拒否の後、2007年3月にアメリカから購入した10機のF-16のうち最後の2機を受領した。チリはまた、2007年にオランダから改修されたブロック15 F-16を多数受領し、オランダから購入したF-16の総数は18機となった。

1973年9月の軍事クーデター後、チリ国家警察(カラビネーロス)は国防省に編入された。民主政権の返還に伴い、警察は内務省の作戦統制下に置かれたが、名目上は国防省の統制下に置かれたままである。グスタボ・ゴンサレス・フレ大将は、チリ全土で法執行、交通管理、麻薬取締、国境管理、テロ対策を担当する40,964人の国家警察部隊の長である。

2017年、チリは国連の核兵器禁止条約に署名した。

2024年の世界平和度指数によると、チリは世界で64番目に平和な国である。

7. 国際関係

このセクションでは、独立以来のチリの外交政策の変遷、主要な国際機関における活動、そして近隣諸国や主要国との二国間関係について概説する。

独立後の初期の数十年以来、チリは常に外交に積極的に関与してきた。1837年、国は太平洋貿易路におけるペルーのカヤオ港の優位性に積極的に挑戦し、ペルーとボリビアの短命な同盟であるペルー・ボリビア連合(1836年-1839年)を連合戦争で破った。この戦争は連合を解体し、太平洋における勢力図を再編した。第二の国際戦争である太平洋戦争(1879年-1883年)は、チリの地域的役割をさらに高め、領土を大幅に拡大した。

19世紀中、チリの商業的結びつきは主にイギリスとのものであり、イギリスはチリ海軍の形成に大きな影響を与えた。フランスは、チリの法制度と教育制度に影響を与え、20世紀初頭の好況期における首都の建築を通じて、チリに決定的な影響を与えた。ドイツの影響は、プロイセン人による陸軍の組織と訓練からもたらされた。

1945年6月26日、チリはカリフォルニア州サンフランシスコで国際連合憲章に署名した50カ国の一つとして、国際連合の創設メンバーとして参加した。1973年の軍事クーデターにより、チリは広範な人権侵害の結果、政治的に孤立した。

1990年の民主主義への復帰以来、チリは国際政治の舞台で積極的な参加者となっている。チリは2005年1月に国連安全保障理事会の2年間の非常任理事国としての任期を終えた。チリ国民であるホセ・ミゲル・インスルサは、2005年5月に米州機構事務総長に選出され、2009年に再選されてその地位を確認された。チリは現在、国際原子力機関(IAEA)理事会に在任しており、2007年から2008年の理事会議長は、IAEAのチリ大使であるミレンコ・E・スコクニッチである。国は国連機関ファミリーの積極的なメンバーであり、国連平和維持活動に参加している。2011年には国際連合人権理事会のメンバーとして3年間の任期で再選された。また、2013年には国際連合安全保障理事会の5つの非常任理事国の一つに選出された。チリは2002年に米州国防大臣会合を、2004年にAPEC首脳会議および関連会議を主催した。また、2005年4月に民主主義共同体閣僚会議を、2007年11月にイベロアメリカ首脳会議を主催した。メルコスール準加盟国でありAPEC正加盟国であるチリは、国際経済問題および半球自由貿易において主要な役割を果たしてきた。

7.1. 主要国際機関での活動

チリは、国際連合(UN)、米州機構(OAS)、アジア太平洋経済協力(APEC)、経済協力開発機構(OECD)など、多くの主要な国際機関の活発なメンバーである。

国連では、創設メンバーの一員であり、安全保障理事会の非常任理事国を複数回務めている。国連平和維持活動(PKO)にも積極的に参加しており、人権理事会のメンバーとしても選出されている。

OASにおいては、地域の民主主義、人権、安全保障の促進に貢献しており、チリ出身者が事務総長を務めたこともある。APECでは、アジア太平洋地域の経済成長と協力の深化に努め、2004年と2019年(開催中止)には議長国を務めた。2010年にはOECDに加盟し、南米初の加盟国として、経済社会政策の質の向上に取り組んでいる。

これらの機関を通じて、チリは多国間主義を支持し、国際的な課題の解決に貢献することを目指している。

7.2. 近隣諸国・主要国との関係

チリは、アルゼンチン、ボリビア、ペルーといった近隣諸国と歴史的、経済的、文化的に深いつながりを持っている。アルゼンチンとは、アンデス山脈を国境とし、広範な経済協力関係にあるが、過去には領土問題を抱えていた時期もある(ビーグル海峡紛争など)。ボリビアとは、太平洋戦争(1879年-1883年)の結果、ボリビアが海岸線を失って以来、外交関係が断絶しているが、領事関係は維持されており、近年、関係改善の動きも見られる。ペルーとは、同様に太平洋戦争の歴史的経緯があるものの、近年は経済関係を中心に協力が進展している。ただし、2008年にはペルーがチリとの海上境界線をめぐり国際司法裁判所に提訴し、2014年に判決が出された。

主要国との関係では、アメリカ合衆国とは伝統的に緊密な経済・政治関係を維持しており、自由貿易協定(FTA)も締結している。欧州連合(EU)ともFTAを締結し、経済・文化交流が活発である。アジア太平洋地域では、日本、中国、韓国などが主要な貿易相手国であり、特に中国はチリにとって最大の貿易相手国となっている。チリはAPECのメンバーとして、これらの国々との経済連携を重視している。

外交政策においては、人権擁護、民主主義の促進、地域協力、多国間主義を重視する立場をとっている。南米地域においては、メルコスール準加盟国として、また太平洋同盟の創設メンバーとして、地域統合と協力の推進に積極的に関与している。

8. 経済

このセクションでは、高所得国に分類されるチリの経済概況、歴史的な経済政策の変遷と特徴、主要産業の動向、貿易と投資の状況、そしてエネルギー資源に関する現状と課題について記述する。

チリ中央銀行が国の中央銀行として機能している。チリの通貨はチリ・ペソ(CLP)である。チリは南アメリカで最も安定し繁栄している国の一つであり、人間開発、競争力、グローバリゼーション、経済的自由、汚職の少なさにおいてラテンアメリカ諸国をリードしている。2013年7月以降、チリは世界銀行によって「高所得経済国」と見なされている。

シンクタンク「ヘリテージ財団」によると、チリは独立した効率的な司法制度と賢明な財政運営により、南アメリカで最も経済的自由度が高い(世界で22位)。2010年5月、チリは南アメリカで初めて経済協力開発機構(OECD)に加盟した。2006年、チリはラテンアメリカで名目GDPが最も高い国となった。2020年現在、チリは名目GDPでラテンアメリカで(ウルグアイとパナマに次いで)3位にランクされている。

銅鉱業はチリのGDPの20%、輸出の60%を占める。エスコンディーダは世界最大の銅鉱山であり、世界の供給量の5%以上を生産している。全体として、チリは世界の銅の3分の1を生産している。国営鉱山会社コデルコは、民間の銅鉱山会社と競争している。

1980年代以降一貫して維持されてきた健全な経済政策は、チリの着実な経済成長に貢献し、貧困率を半分以下に削減した。チリは1999年に緩やかな景気後退を経験し始めた。経済は2003年まで低迷したが、その後回復の兆しを見せ始め、4.0%のGDP成長を達成した。チリ経済は2004年に6%の成長で終了した。実質GDP成長率は2005年に5.7%に達したが、2006年には4%に低下した。GDPは2007年に5%拡大した。2007年から2008年の金融危機に直面し、政府は雇用と成長を促進するための経済刺激策を発表し、大不況にもかかわらず、2009年のGDP成長率を2%から3%の間で目指した。それにもかかわらず、経済アナリストは政府の予測に同意せず、経済成長率を中央値1.5%と予測した。2012年の実質GDP成長率は5.5%であった。成長率は2013年第1四半期に4.1%に鈍化した。

2022年の失業率は、世界銀行によると7.8%であった。農業、鉱業、建設業で労働力不足が報告されている。一人当たりの家計所得が貧困ライン(個人の最低栄養必要量の2倍の費用と定義される)を下回るチリ人の割合は、政府の調査によると、1987年の45.1%から2009年には11.5%に減少した。しかし、チリの批評家は、真の貧困者数は公式に発表されている数値よりもかなり高いと主張している。多くのヨーロッパ諸国で好まれている相対的な基準を使用すると、ECLACのフアン・カルロス・フェレスによれば、チリ人の27%が貧困層となる。

2012年11月現在、人口の約1110万人(64%)が、「社会保護カード」を通じて政府の福祉プログラムの恩恵を受けており、これには貧困層および貧困に陥るリスクのある人々が含まれる。民営化された国民年金制度(AFP)は国内投資を奨励し、GDPの約21%に相当する国内総貯蓄率に貢献していると推定される。強制的な民間年金制度の下では、ほとんどの正規部門の従業員は給与の10%を民間の管理基金に支払っている。

チリは、2003年に署名され2004年1月に発効したアメリカ合衆国とのFTAを含む、多くの国々と自由貿易協定(FTA)を締結している。チリ政府の内部計数によると、インフレと最近の銅価格の高騰を考慮しても、アメリカとチリの二国間貿易はそれ以来60%以上成長している。チリの中国との総貿易額は2006年に88.00 億 USDに達し、アジアとの貿易関係の価値のほぼ66%を占めた。アジアへの輸出は2005年の152.00 億 USDから2006年には197.00 億 USDに増加し、29.9%の増加となった。エクアドル(123.9%)、タイ(72.1%)、韓国(52.6%)、中国(36.9%)など、多くの国からの輸入の前年比成長は特に力強かった。

チリの対外直接投資へのアプローチは、同国の外国投資法に規定されている。登録は簡素かつ透明であると報告されており、外国人投資家は利益と資本の本国送還のために公式の外国為替市場へのアクセスが保証されている。

チリ政府はイノベーション・競争評議会を設立し、経済の新しい分野への追加的なFDIの誘致を期待している。

スタンダード&プアーズはチリにAの信用格付けを与えている。チリ政府は対外債務の返済を続けており、2006年末の公的債務はGDPのわずか3.9%であった。チリ中央政府は純債権国であり、2012年末の純資産ポジションはGDPの7%であった。2013年第1四半期の経常収支赤字は4%で、主に外国直接投資によって賄われた。2012年の中央政府歳入の14%は銅から直接得られたものであった。チリは2024年の世界イノベーション指数で1位にランクされた。

8.1. 経済概況と政策

チリは高所得経済国としての地位を確立しており、南米で最も経済的・社会的に安定した国の一つと評価されている。1970年代後半以降、アウグスト・ピノチェト軍事政権下でシカゴ・ボーイズと呼ばれる経済学者グループによって導入された新自由主義経済モデルは、市場原理の重視、民営化、規制緩和、貿易自由化を特徴とし、その後の経済成長の基礎を築いたとされる一方で、「チリの奇跡」と呼ばれる経済成長の陰で、深刻な所得格差、貧困問題、社会的不平等の拡大といった課題も抱えることとなった。

軍政から民政移管後も、歴代政権は基本的に新自由主義的政策を踏襲しつつ、貧困対策や社会政策の拡充にも取り組んできた。特に2000年代以降は、国際的な銅価格の高騰などにも支えられ、経済は比較的安定した成長を続けた。しかし、2019年に地下鉄運賃の値上げをきっかけに発生した大規模な抗議デモ(2019年チリ騒乱)は、長年にわたり蓄積されてきた国民の不満を表面化させ、社会経済モデルの根本的な見直しを求める声が高まった。

近年の経済動向としては、COVID-19パンデミックや世界経済の変動、国内の政治的不確実性(新憲法制定プロセスの難航など)の影響を受け、経済成長は不安定さを増している。インフレ抑制、財政再建、生産性向上などが喫緊の課題となっている。

現政権(ガブリエル・ボリッチ政権)は、社会的公正をより重視した持続可能な発展政策への転換を掲げており、税制改革、年金制度改革、労働者の権利強化、環境保護などを進めようとしているが、議会との関係や経済状況から、その実現には多くの困難が伴っている。経済政策の方向性をめぐっては、国内で活発な議論が続いている。

8.2. 主要産業

チリの経済を支える主要な産業分野として、鉱業、農林水産業、観光業の現状と特徴、課題についてそれぞれ詳述する。

8.2.1. 鉱業

チリは世界有数の鉱物資源国であり、特に銅の生産と輸出においては世界最大のシェアを誇る。チュキカマタやエルテニエンテといった巨大銅鉱山を有し、国営企業のコデルコがその生産の中心を担っている。銅はチリの輸出総額およびGDPにおいて極めて重要な位置を占めてきた。近年では、電気自動車のバッテリーなどに不可欠なリチウムの埋蔵量と生産においても世界有数の国となっており、アタカマ塩湖を中心に開発が進められている。その他、硝石(チリ硝石)、モリブデン、金、銀なども産出される。

鉱業はチリ経済の牽引役である一方、環境への影響(水資源の枯渇、土壌汚染など)、地域社会との関係(土地利用、先住民の権利など)、労働者の権利といった課題も抱えている。これらの問題に対応するため、持続可能な鉱業への取り組みとして、環境規制の強化、技術革新による環境負荷の低減、地域社会との対話促進、労働安全衛生の向上などが進められている。

8.2.2. 農林水産業

チリの農林水産業は、その多様な気候と地理的条件を活かし、多岐にわたる生産を行っている。

農業では、特に果物の輸出が盛んであり、ブドウ(生食用およびワイン用)、リンゴ、モモ、サクランボ、ブルーベリーなどが主要品目である。チリワインは国際的にも高い評価を得ており、重要な輸出品となっている。野菜では、トマト、タマネギ、アスパラガスなどが栽培されている。

林業においては、主にラジアータパインやユーカリといった植林木が木材やパルプ生産に利用されている。持続可能な森林経営が課題となっており、原生林の保護と植林のバランスが求められている。

水産業では、長い海岸線を活かした漁業と養殖業が盛んである。特にサケ・マス類の養殖は世界有数の規模を誇り、重要な輸出品目となっている。その他、イワシ、タラ、貝類なども漁獲・養殖されている。乱獲による資源枯渇や養殖に伴う環境問題への対策が、持続可能な水産業の課題である。

地域的には、中央部の肥沃な谷で果物やワイン用ブドウの栽培が、南部では牧畜や林業、サケ養殖が盛んである。

8.2.3. 観光業

チリの観光業は、その多様な自然景観と文化遺産を背景に、経済の重要な柱の一つとなっている。主な観光資源としては、以下のようなものがある。

- 自然景観**: 北部のアタカマ砂漠(世界で最も乾燥した砂漠、星空観測)、中央部のアンデス山脈(スキーリゾート、温泉)、南部の湖水地方(火山、湖、森林)、パタゴニア地方(トーレス・デル・パイネ国立公園の壮大な山岳風景、氷河)、そして太平洋上のイースター島(モアイ像)。

- 文化遺産**: ユネスコ世界遺産に登録されているバルパライソの歴史地区、チロエ島の教会群、ハンバーストーンとサンタ・ラウラの硝石工場群、シーウェル鉱山都市など。

観光産業は、外貨獲得、雇用創出、地域経済の活性化に貢献している。近年は、自然環境の保全と地域文化の尊重を重視するエコツーリズムやアドベンチャーツーリズムへの関心が高まっている。政府も観光客誘致のためのプロモーション活動やインフラ整備を進めているが、観光開発と環境保護の両立、観光客の集中による一部地域への負荷、季節による観光客数の変動などが課題となっている。

8.3. 貿易と投資

チリは伝統的に開放的な貿易政策を推進しており、多くの国・地域と自由貿易協定(FTA)を締結している。アジア太平洋経済協力(APEC)のメンバーであり、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)、中国、日本、韓国など、主要な経済大国との間でFTAが発効している。これらのFTAネットワークは、チリの輸出入の大部分をカバーしており、関税の撤廃や貿易手続きの簡素化を通じて、貿易の拡大に貢献している。

主要な貿易相手国は、輸出入ともに中国が最大であり、次いでアメリカ合衆国、EU諸国、日本、ブラジルなどが続く。

輸出構造を見ると、依然として銅を中心とする鉱物資源が大きな割合を占めているが、近年は果物、ワイン、サケ、木材パルプといった非鉱物資源の輸出も増加している。輸入は、主に工業製品、資本財、燃料、消費財などである。

外国直接投資(FDI)については、チリは比較的安定した法制度とビジネス環境を背景に、積極的に誘致を進めている。鉱業、エネルギー、インフラ、サービス業などが主な投資対象分野となっている。政府は、投資促進機関を通じて情報提供や手続き支援を行っている。

課題としては、輸出産品の多様化、国内産業の競争力強化、貿易依存度の高さに伴う世界経済変動の影響などが挙げられる。

8.4. エネルギー資源

チリのエネルギー資源は、国内に化石燃料の埋蔵量が乏しいため、輸入への依存度が高い状況が続いてきた。石油、天然ガス、石炭の多くを海外から調達しており、エネルギー価格の国際的な変動や供給の安定性が経済運営上の課題となっている。

しかし、近年、チリは再生可能エネルギーの開発に積極的に取り組んでいる。特に、北部のアタカマ砂漠は世界有数の日射量を誇り、太陽光発電のポテンシャルが非常に高い。このため、大規模な太陽光発電所の建設が進められ、発電量に占める太陽光の割合が急速に増加している。また、パタゴニア地方などを中心に風力発電の開発も進んでいる。水力発電も伝統的に重要なエネルギー源であるが、環境への影響や水資源の制約から、新規開発は限定的である。

気候変動対策としてのエネルギー転換政策は、チリ政府の重要な柱の一つである。2050年までのカーボンニュートラル達成を目標に掲げ、石炭火力発電所の段階的廃止、再生可能エネルギーの導入拡大、グリーン水素の開発・輸出促進などを進めている。エネルギー効率の向上や、電化の推進も重要な取り組みである。

エネルギーインフラの整備、送電網の強化、エネルギー貯蔵技術の開発などが、エネルギー転換を成功させるための今後の課題となっている。

9. 交通

このセクションでは、チリの国土の地理的特徴を背景に発展してきた国内の主要な交通網、すなわち道路交通、鉄道、航空路、そして海上交通の現状と課題について概説する。

9.1. 道路交通

チリの道路網は、国内の主要な交通インフラであり、特にパンアメリカンハイウェイ(チリ国内では国道5号線)が国土を南北に縦断する大動脈として機能している。この幹線道路を中心に、各都市や地域を結ぶ国道・地方道が整備されている。近年は、高速道路の建設や既存道路の改良が進められ、特に首都サンティアゴ周辺や主要都市間では質の高い道路網が提供されている。

自動車の普及率は比較的高く、自家用車が個人の主要な移動手段となっている。都市部では、バスやコレクティーボ(乗合タクシー)が公共交通の重要な役割を担っている。しかし、都市部における交通渋滞や大気汚染、地方における道路整備の遅れなどが課題として挙げられる。

9.2. 鉄道交通

チリの鉄道システムは、かつては国内の広範囲をカバーしていたが、道路交通の発達とともにその役割は縮小してきた。現在、チリ国鉄(EFE)が運営する旅客鉄道は、主に首都サンティアゴと南部主要都市(チヤンなど)を結ぶ中長距離列車、およびサンティアゴ近郊の通勤列車(メトロトレン)に限定されている。バルパライソ都市圏(メトロ・バルパライソ)やコンセプシオン都市圏(ビオトレン)でも近郊列車が運行されている。

貨物鉄道は、鉱産物や林産物などの輸送において依然として重要な役割を果たしている。特に北部では鉱山鉄道が発達している。

近年、鉄道輸送の再活性化に向けた動きもあり、一部区間の改良や新車両の導入などが進められているが、大規模な路線網の再構築には至っていない。

9.3. 航空交通

チリは南北に長いため、国内の長距離移動においては航空交通が重要な役割を果たしている。主要な国際空港は、首都サンティアゴにあるアルトゥーロ・メリノ・ベニテス国際空港であり、国内外の多くの航空会社が乗り入れている。その他、イキケ、アントファガスタ、プエルトモント、プンタ・アレーナスなどの地方都市にも主要な空港があり、国内線網がこれらを結んでいる。また、イースター島への航空路も維持されている。

チリのフラッグ・キャリアはLATAM チリであり、国内線および国際線を運航している。格安航空会社(LCC)の参入も進んでいる。

9.4. 海上交通

長い海岸線を持つチリにとって、海上交通は国際貿易および国内の貨物輸送において不可欠である。主要な港湾としては、バルパライソ、サンアントニオ、イキケ、アントファガスタなどがあり、コンテナ貨物や鉱産物、農産物などの輸出入拠点となっている。

国内の海上輸送は、特に道路網が未発達な南部フィヨルド地帯や島嶼部において、住民の生活物資輸送や地域間連絡に重要な役割を果たしている。フェリーや定期船がこれらの地域を結んでいる。

10. 科学技術・通信

このセクションでは、チリが国際的に強みを持つ天文学などの主要科学技術分野と、国内の情報通信(ICT)インフラの整備状況や課題について説明する。

10.1. 主要科学技術分野

チリが国際的に高い評価を得ている科学技術分野の一つに天文学がある。北部のアタカマ砂漠は、乾燥した気候と標高の高さから天体観測に非常に適しており、ヨーロッパ南天天文台(ESO)のパラナル天文台(VLT所在地)、ラ・シヤ天文台、日米欧などが共同で運営するアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA)など、世界最先端の天文台が多数設置されている。これらの施設は、国際共同研究の拠点として、宇宙の謎の解明に大きく貢献している。

また、チリは環太平洋火山帯に位置することから、地震学や火山学を含む地球科学の研究も活発である。再生可能エネルギー技術、特に太陽光発電や地熱発電に関する研究開発も、豊富な自然資源を背景に進められている。

10.2. 情報通信

チリの情報通信技術(ICT)インフラは、ラテンアメリカ諸国の中で比較的進んでいる。インターネット普及率は高く、特に都市部ではブロードバンド接続が広く利用されている。携帯電話の普及も進んでおり、スマートフォンを通じたインターネット利用が一般的である。

政府は、デジタル化の推進やICT人材の育成に力を入れている。しかし、都市部と農村部、あるいは所得階層による情報格差(デジタルデバイド)は依然として課題であり、その解消に向けた取り組みが求められている。全国的な光ファイバー網の整備や、公衆無線LANの拡充などが進められている。

11. 社会

このセクションでは、チリの人口動態、多様な民族構成(先住民や移民集団を含む)、都市化の進展、宗教、言語、保健・福祉制度、教育制度、そして所得格差や人権問題といった現代的課題など、チリ社会の多岐にわたる側面を概観する。

11.1. 人口

チリの総人口は、2017年の国勢調査によると約1,757万人であった。1990年代以降、出生率の低下に伴い人口増加率は鈍化傾向にある。年齢構成を見ると、高齢化が徐々に進んでおり、生産年齢人口の割合も変化しつつある。平均寿命はラテンアメリカ諸国の中で比較的高い水準にある。

人口の大部分は都市部に集中しており、特に首都サンティアゴ首都州には全人口の約4割が居住している。

11.2. 民族構成

チリの民族構成は多様であり、主にヨーロッパ系(スペイン系、イタリア系、ドイツ系など)、先住民との混血であるメスティーソ、そしてマプチェ族をはじめとする先住民が主要なグループを形成している。

ヨーロッパ系移民の子孫は、歴史的にチリ社会の経済的・政治的エリート層を形成してきた。メスティーソは人口の大部分を占め、チリの文化や社会に大きな影響を与えている。

20世紀以降、中東(パレスチナ系、レバノン系など)やアジアからの移民も増え、チリ社会の多文化性を豊かにしている。

11.2.1. 先住民

チリにおける主要な先住民族としては、マプチェ族が最大の人口を有し、主に南部のアラウカニア州やビオビオ州に居住している。その他、北部にはアイマラ族やアタカメーニョ族(リカンアンタイ族)、ディアギータ族、ケチュア族、コジャ族などが、イースター島にはラパヌイ族が、極南部にはカワスカル族(アラカルフ族)やヤガン族などが居住している。

マプチェ族は、スペイン植民地時代から独立後にかけて、土地所有権や自治権をめぐりチリ政府と長年にわたり対立してきた歴史がある。近年も、土地問題、資源開発、文化的権利などをめぐる緊張関係が続いており、一部では暴力的な衝突も発生している。政府は、先住民の権利向上や生活改善のための政策(先住民法の制定、土地返還、文化振興など)を進めているが、課題は依然として多い。

ラパヌイ族は、イースター島の独自の文化(モアイ像など)を継承しているが、観光開発と文化・環境保全との両立、島外からの移住者の増加、自治権の拡大などが課題となっている。

その他の先住民族も、それぞれの文化や言語の維持、社会経済的地位の向上、政治参加の促進などを求めて活動している。

11.2.2. 移民集団

チリは歴史的にヨーロッパからの移民を多く受け入れてきた。19世紀には、ドイツ人、イギリス人、フランス人、イタリア人、クロアチア人などが、農業、鉱業、商業などの分野で活躍し、チリの経済発展や社会文化に大きな影響を与えた。特に南部では、ドイツ系移民が地域文化の形成に大きく貢献した。

20世紀初頭からは、パレスチナ人を中心とする中東からの移民が増加し、商業分野で成功を収める者が多かった。

近年では、主に近隣のラテンアメリカ諸国(ペルー、ボリビア、コロンビア、ベネズエラ、ハイチなど)からの移民が急増している。これらの移民は、チリの労働力不足を補う一方で、社会統合、差別、インフラへの負荷といった新たな課題も生み出している。政府は、移民政策の見直しや多文化共生社会の実現に向けた取り組みを進めている。

11.3. 都市化

チリはラテンアメリカ諸国の中でも都市化率が高い国の一つである。人口の大部分(約85%以上)が都市部に居住しており、特に首都サンティアゴ・デ・チレとその首都州には全人口の約4割が集中している。サンティアゴは、政治・経済・文化の中心地として圧倒的な存在感を持つ一方で、過密、交通渋滞、大気汚染、住宅問題といった都市問題も抱えている。

その他の主要都市としては、バルパライソ、コンセプシオン、アントファガスタ、ラ・セレナ、テムコなどがある。これらの都市も、それぞれの地域の中心として発展している。

都市化の進展は、農村部からの人口流出や、都市と農村間の経済格差、生活水準の格差を拡大させる要因ともなっている。地方都市の振興や、農村地域の活性化、都市部における生活環境の改善などが、持続可能な国土発展のための課題である。

11.4. 宗教

チリで最も信者が多い宗教はキリスト教であり、その中でもカトリックが伝統的に支配的である。2002年の国勢調査では人口の約70%がカトリックであったが、近年はその割合が減少し、2012年の調査では約67%、2015年の調査では約55%となっている。

一方、プロテスタント(主にペンテコステ派を中心とする福音派)の信者数は増加傾向にあり、2015年の調査では約13%を占めている。

無宗教や不可知論、無神論を自認する人々の割合も増加しており、2015年には約25%に達している。その他、エホバの証人、末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)、ユダヤ教、イスラム教、バハイ教などの信者も少数ながら存在する。

チリ憲法は信教の自由を保障しており、国家と教会は分離されている(政教分離)。しかし、歴史的・社会的な背景から、カトリック教会は依然として一定の影響力を有している。クリスマス、聖金曜日、聖母マリア昇天祭などは国の祝日となっている。

11.5. 言語

チリの公用語はスペイン語であり、国民の大多数によって話されている。チリで話されるスペイン語はチリ・スペイン語と呼ばれ、特有のアクセントや語彙、表現を持つ。地域による方言差は比較的小さいが、社会階層や都市部・農村部による違いは見られる。

主要な先住民言語としては、マプチェ語(マプドゥングン語)が最も話者数が多く、主に南部で話されている。その他、北部ではアイマラ語やケチュア語、ラパヌイ島ではラパヌイ語などが少数ながら使用されている。これらの先住民言語は、スペイン語の普及に伴い話者数が減少し、多くが消滅の危機に瀕している。政府や関連団体は、先住民言語の保存・振興のための取り組みを行っている。

過去にはドイツ語、イタリア語、クロアチア語などのヨーロッパ系移民の言語もコミュニティ内で話されていたが、世代交代とともにスペイン語への同化が進んでいる。近年は、英語教育の重要性が認識され、学校教育でも取り入れられている。

11.6. 保健・福祉

チリの医療制度は、公的医療保険である国民健康基金(Fondo Nacional de Saludフォナサスペイン語、FONASA)と、民間の医療保険機関であるInstituciones de Salud Previsionalイサプレスペイン語(ISAPRE)の二本立てで構成されている。FONASAは、所得に応じて保険料を徴収し、公立病院や一部の私立医療機関での医療サービスを提供する。ISAPREは、より高額な保険料で、提携する私立医療機関でのサービスを提供する。

平均寿命や乳児死亡率などの主要な健康指標は、ラテンアメリカ諸国の中で比較的良好な水準にある。しかし、医療サービスの質やアクセスに関しては、公的医療と民間医療の間、あるいは都市部と地方の間で格差が存在する。公立病院の待機時間の長さや、専門医不足などが課題となっている。

社会保障制度としては、年金制度、失業保険、労働災害保険などがある。年金制度は、1981年に導入された個人積立型の確定拠出年金制度(AFP)が中心であったが、給付水準の低さや格差などが問題視され、近年、制度改革が進められている。医療保険制度も、公的保険の強化や医療アクセスの改善が求められている。

公衆衛生上の課題としては、生活習慣病の増加、精神衛生問題、高齢化に伴う医療・介護需要の増大などが挙げられる。

11.7. 教育

チリの教育制度は、就学前教育、初等教育(基礎教育)、中等教育、高等教育から構成される。

就学前教育は5歳まで。初等教育は6歳から13歳までの子供を対象に提供される。その後、生徒は17歳で卒業するまで中等教育に進む。

中等教育は2つの部分に分かれている。最初の2年間は、生徒は一般教育を受ける。その後、科学的人文教育、芸術教育、または技術・専門教育のいずれかの分野を選択する。中等教育は2年後に修了証(licencia de enseñanza media)の取得をもって終了する。

チリの教育は、富によって3層構造に分断されており、学校の質は社会経済的背景を反映している。

- 市立学校(colegios municipales):ほとんどが無償で、教育成果は最も低い。主に貧困層の生徒が通う。

- 助成学校:政府から一部資金援助を受け、生徒の家族が支払う授業料で補うことができる。中所得層の生徒が通い、通常、中程度の成果を上げる。

- 完全私立学校:常に最高の成果を上げる。多くの私立学校は、世帯収入の中央値の0.5倍から1倍の授業料を請求する。

中等教育を無事修了すると、生徒は高等教育に進むことができる。チリの高等教育機関は、チリ伝統大学で構成され、公立大学または私立大学に分かれる。医学部があり、チリ大学とディエゴ・ポルタレス大学は、イェール大学と提携して法学部を提供している。

教育の質や機会均等に関しては、依然として社会経済的背景による格差が存在し、長年にわたり教育改革が重要な政治課題となっている。2006年や2011年-2013年には、学生を中心とした大規模な教育改革要求デモが発生した。

11.8. 社会問題

チリ社会は、経済成長を達成してきた一方で、依然として深刻な社会問題を抱えている。

最も顕著な問題の一つは、著しい所得格差である。富の偏在は大きく、OECD諸国の中でも格差の度合いが高い国の一つとされている。この格差は、教育、医療、住宅など、生活の様々な側面における機会の不平等にもつながっている。

2019年後半から2022年にかけて発生した大規模な抗議デモ(Estallido Social)は、このような長年にわたる社会経済的な不満が噴出したものであった。デモの直接的なきっかけは地下鉄運賃の値上げであったが、背景には年金制度、医療制度、教育制度などに対する国民の不信感、そして社会全体の不公平感があった。

ジェンダー平等も重要な課題である。女性の社会進出は進んでいるものの、労働市場における男女間の賃金格差や、政治・経済分野における女性の代表性の低さなどが指摘されている。近年、フェミサイド(女性殺害)に対する抗議運動や、中絶の権利をめぐる議論も活発化している。

人権状況については、民主化以降大きく改善したが、ピノチェト軍事独裁政権下の人権侵害の真相究明と責任追及は、依然として完全には終わっていない。また、近年の社会運動における警察による過剰な暴力行使や、刑務所内の劣悪な環境なども人権問題として指摘されている。

先住民や移民、性的マイノリティ、障害者といった社会的弱者やマイノリティグループに対する差別や偏見も根強く残っており、彼らの権利擁護と社会参加の促進が求められている。

12. 文化

このセクションでは、先住民の伝統、スペイン植民地時代、そしてその後の多様な文化的影響が融合して形成されたチリの豊かな文化について、音楽と舞踊、文学、食文化、民俗と神話、スポーツ、世界遺産といった側面から紹介する。

12.1. 音楽と舞踊

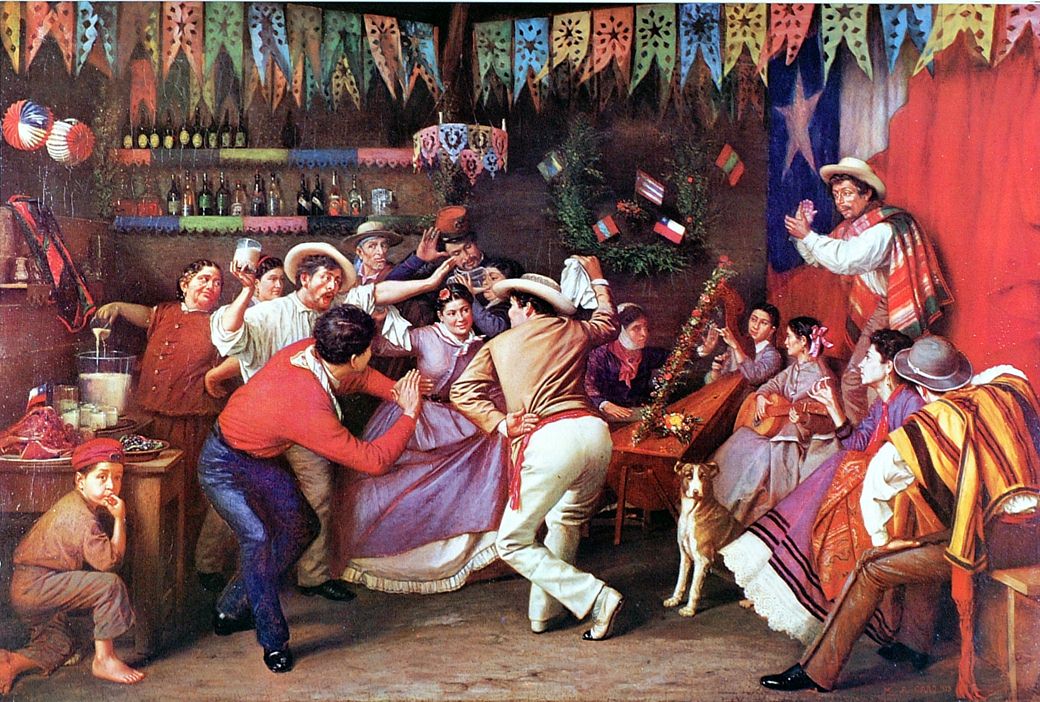

チリの伝統音楽・舞踊として最も代表的なものはクエッカ(Cuecaクエッカスペイン語)であり、国の踊りとして親しまれている。クエッカは、男女がハンカチを使いながら踊る求愛の踊りで、地域によって様々なバリエーションがある。その他、トナーダ(Tonadaトナーダスペイン語)と呼ばれる叙情的な歌も伝統音楽の一つである。

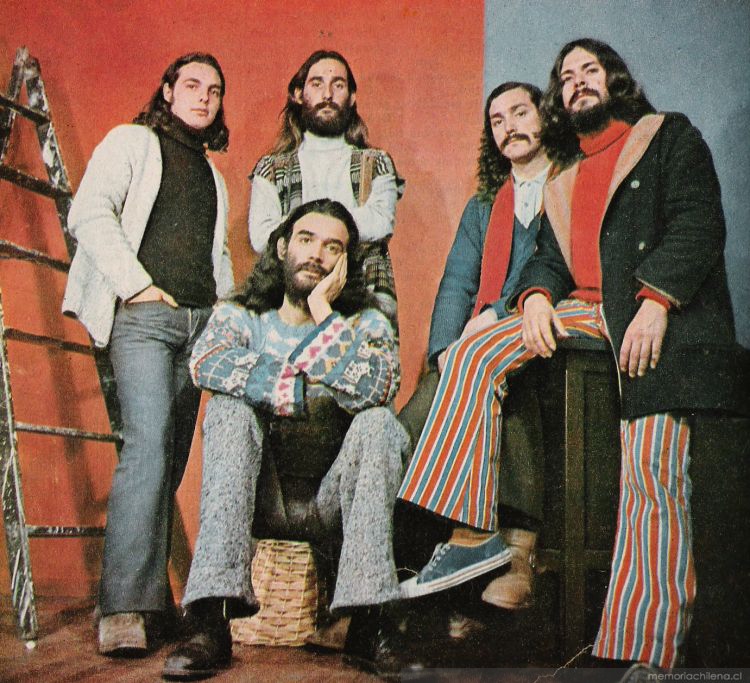

1960年代から1970年代にかけて、ビオレータ・パラやビクトル・ハラ、インティ・イリマニ、キラパジュンといったアーティストたちによって、フォルクローレと社会変革のメッセージを結びつけたヌエバ・カンシオン(Nueva Canción Chilenaヌエバ・カンシオン・チレーナスペイン語、「新しい歌」)運動が隆盛を極めた。この運動は、アジェンデ政権下で開花したが、軍事クーデターによって多くのアーティストが弾圧・亡命を余儀なくされた。

現代ポピュラー音楽では、ロック、ポップ、ヒップホップなど多様なジャンルで活動するアーティストがいる。ロス・ハイバス(Los Jaivasロス・ハイバススペイン語)は、フォルクローレとロックを融合させた独自の音楽性で国際的に知られている。また、ビニャ・デル・マル国際歌謡祭は、ラテンアメリカ最大級の音楽祭として毎年開催され、国内外の多くのスターを輩出している。

12.2. 文学

チリは「詩人の国」とも称され、世界的に著名な詩人を多数輩出している。ガブリエラ・ミストラルは、1945年にラテンアメリカ初のノーベル文学賞を受賞した。彼女の詩は、愛、母性、自然、教育などをテーマとし、深い人間性と精神性で知られる。

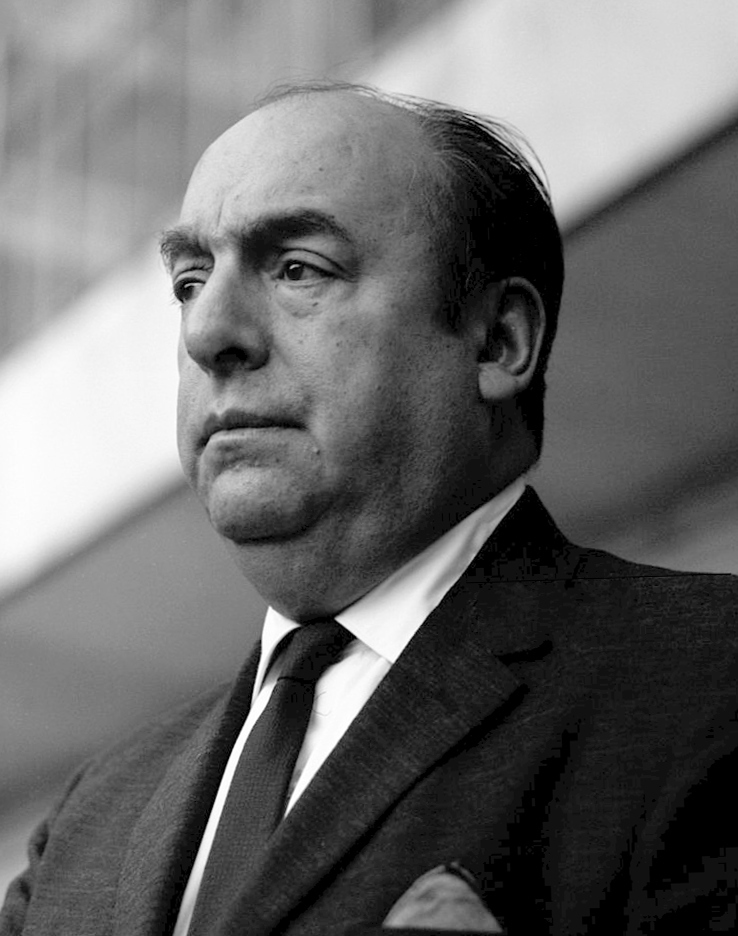

パブロ・ネルーダは、1971年にノーベル文学賞を受賞した、20世紀を代表する詩人の一人である。彼の作品は、恋愛詩から自然詩、政治詩まで幅広く、その情熱的で力強い言葉は世界中で愛読されている。彼のサンティアゴ、バルパライソ、イスラ・ネグラにある3つの家は現在博物館として公開されている。(パブロ・ネルーダとガブリエラ・ミストラル、ノーベル文学賞受賞者)

その他、ビセンテ・ウイドブロ、ゴンサロ・ロハス、パブロ・デ・ロッカ、ニカノール・パラ、ラウル・スリタなども重要な詩人として挙げられる。

小説においては、イサベル・アジェンデが国際的に最もよく知られたチリの作家の一人であり、その作品は世界各国で翻訳されベストセラーとなっている。ホセ・ドノソの『夜のみだらな鳥』は、批評家ハロルド・ブルームによって20世紀西洋文学の正典の一つと見なされている。ロベルト・ボラーニョもまた、死後に国際的な評価が高まった作家であり、その実験的で深遠な作品群は多くの読者を魅了している。

12.3. 食文化

チリの食文化は、その国土の多様な地理的条件と、先住民文化、スペイン植民地時代の食文化、そしてその後のヨーロッパ系移民(特にドイツ、イタリア、フランスなど)の食文化が融合して形成された。

代表的な伝統料理としては、以下のようなものがある。

- アサード(Asadoアサードスペイン語):牛肉や羊肉、豚肉などを炭火で焼くバーベキュー。

- カスエラ(Cazuelaカスエラスペイン語):肉(鶏肉、牛肉、豚肉など)と野菜(ジャガイモ、カボチャ、トウモロコシなど)を煮込んだスープ。

- エンパナーダ(Empanadaエンパナーダスペイン語):ひき肉、玉ねぎ、オリーブ、ゆで卵などを詰めたパイ。ピノと呼ばれる具が一般的。

- ウミータ(Humitaウミータスペイン語):トウモロコシの粉と具材(玉ねぎ、バジルなど)をトウモロコシの皮で包んで蒸したり茹でたりしたもの。

- パステル・デ・チョクロ(Pastel de chocloパステル・デ・チョクロスペイン語):トウモロコシのペーストとひき肉(ピノ)を重ねてオーブンで焼いたグラタンのような料理。

- パステル・デ・パパス(Pastel de papasパステル・デ・パパススペイン語):マッシュポテトとひき肉を重ねてオーブンで焼いたもの。

- クラント(Curantoクラントスペイン語):チロエ島発祥の伝統料理で、肉、魚介類、野菜などを熱した石と一緒に地面の穴で蒸し焼きにする。

- ソパイピージャ(Sopaipillaソパイピージャスペイン語):カボチャを練り込んだ揚げパン。ペブレ(トマト、玉ねぎ、コリアンダーなどを刻んだサルサ)や砂糖シロップ(チャンカカ)と一緒に食べられる。

クルードスは、様々な民族の影響を受けた料理の融合の一例である。生の刻んだリャマ肉(ヨーロッパ人が持ち込んだ牛肉もリャマ肉の代わりに使用される)、貝類、米パンは、先住民ケチュア族のアンデス料理から取り入れられ、レモンと玉ねぎはスペインの植民者が持ち込み、マヨネーズとヨーグルトの使用はドイツ移民によって導入され、ビールも同様であった。

チリは世界有数のワイン生産国であり、食事とともに楽しまれる。特に、カベルネ・ソーヴィニヨン、カルメネール、メルロー、ソーヴィニヨン・ブランなどの品種が有名である。また、ピスコ(ブドウの蒸留酒)もチリを代表する酒である。

12.4. 民俗と神話

チリの各地域には、独自の民俗伝統、祭り、伝説、神話が数多く残されている。これらは、先住民の信仰や世界観、スペイン植民地時代にもたらされたカトリックの要素、そしてその後の移民文化などが融合して形成されたものである。

北部のアンデス地域では、パチャママ(母なる大地)信仰に関連する祭りや儀式が見られる。ティラナの祭り(Fiesta de La Tiranaフィエスタ・デ・ラ・ティラナスペイン語)は、先住民の伝説とカトリックの聖母信仰が結びついた、チリ最大級の宗教的な祭りである。

中央部では、ウアッソ(チリのカウボーイ)文化に関連する伝統や、ワイン生産に関連する収穫祭などがある。

南部、特にチロエ島には、独特の神話体系が存在する。トラウコ(森の精霊)、ピンコヤ(海の女神)、カレウチェ(幽霊船)といった神話上の存在や、魔術師(ブルホ)の伝説などが語り継がれている。これらの神話は、島の厳しい自然環境や孤立した歴史的背景を反映している。

イースター島のラパヌイ文化には、マケマケ神を中心とする独自の神話や、鳥人儀礼(タンガタ・マヌ)といった特異な信仰が存在した。

これらの民俗伝統や神話は、チリの豊かな文化的多様性を示しており、地域社会のアイデンティティ形成において重要な役割を果たしている。

12.5. スポーツ

チリで最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーチリ代表はFIFAワールドカップに9回出場しており、1962年のチリ大会では3位の成績を収めた。その他の代表チームの成果としては、コパ・アメリカでの2回の優勝(2015年、2016年)、2回の準優勝、パンアメリカン競技大会での銀メダル1個と銅メダル2個、2000年夏季オリンピックでの銅メダル、FIFA U-17およびU-20ユース大会での2回の3位入賞がある。国内トップリーグであるチリ・プリメーラ・ディビシオンは、IFFHSによって世界で9番目に強い国内サッカーリーグと評価されている。

主要なサッカークラブには、コロコロ、ウニベルシダ・デ・チレ、ウニベルシダ・カトリカなどがある。コロコロは国内で最も成功したサッカークラブであり、国内選手権と国際大会の両方で最多優勝回数を誇り、南米クラブトーナメントのコパ・リベルタドーレスも制覇している。ウニベルシダ・デ・チレは、2011年にコパ・スダメリカーナで優勝した。

テニスはチリで最も成功を収めているスポーツの一つである。男子国別対抗戦デビスカップでは、1976年にイタリアと決勝を戦った。ワールドチームカップ(クレーコート)では2度優勝している(2003年、2004年)。2004年アテネオリンピックでは、男子シングルスでニコラス・マスーが金メダル、フェルナンド・ゴンサレスが銅メダルを獲得し、男子ダブルスではマスーとゴンサレスのペアが金メダルを獲得した。マルセロ・リオスは、1998年にラテンアメリカ人として初めて男子シングルスATPランキング1位に到達した。アニタ・リサナは、1937年に全米オープンで優勝し、ラテンアメリカ人女性として初めてグランドスラム大会を制覇した。ルイス・アヤラは全仏オープンで2度準優勝し、リオスとゴンサレスは全豪オープン男子シングルス決勝に進出した。ゴンサレスはまた、2008年北京オリンピックのシングルスで銀メダルを獲得した。

夏季オリンピックでは、チリは金メダル2個(テニス)、銀メダル7個(陸上競技、馬術、ボクシング、射撃、テニス)、銅メダル4個(テニス、ボクシング、サッカー)を獲得している。2012年には、パラリンピック競技大会でチリ初のメダル(陸上競技で金)を獲得した。

ロデオは国の国技であり、国のより農村地域で実践されている。ホッケーに似た「チュエカ」と呼ばれるスポーツは、スペイン征服時代にマプチェ族によって行われていた。スキーやスノーボードは、中央アンデス山脈のスキーセンターや、オソルノ、プエルト・バラス、テムコ、プンタ・アレーナスなどの都市に近い南部のスキーセンターで楽しまれている。サーフィンは一部の沿岸の町で人気がある。ポロはチリで専門的に行われており、2008年と2015年の世界ポロ選手権で優勝している。

バスケットボールも人気のあるスポーツであり、チリは1950年に開催された最初の男子FIBA世界選手権で銅メダルを獲得し、1959年にチリで開催された同大会でも2度目の銅メダルを獲得した。チリは1953年に最初のFIBA女子世界選手権を開催し、準優勝で大会を終えた。サンペドロ・デ・アタカマは、毎年開催される6段階、250 kmのフットレース「アタカマ・クロッシング」の開催地であり、毎年35カ国から約150人の競技者が参加する。ダカール・ラリーのオフロード自動車レースは、2009年以降チリとアルゼンチンの両方で開催されている。

12.6. 世界遺産

チリには、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)によってその普遍的価値が認められ、世界遺産リストに登録された文化遺産および自然遺産が複数存在する。これらは、チリの豊かな歴史、多様な文化、そして壮大な自然環境を象徴するものである。

現在登録されているチリの世界遺産は以下の通りである。

- ラパ・ヌイ国立公園(1995年登録、文化遺産):イースター島として知られるラパ・ヌイ島にある、巨大な石像モアイとその祭祀場アフを含む考古遺跡群。独自のポリネシア文化の証である。

- チロエの教会群(2000年登録、文化遺産):チロエ島とその周辺の島々に点在する木造教会群。17世紀から19世紀にかけて、イエズス会宣教師と地元住民によって建てられた、ヨーロッパの様式と先住民の技術・材料が融合した独自の建築様式を持つ。

- バルパライソの海港都市の歴史的街並み(2003年登録、文化遺産):太平洋に面した港町バルパライソの、19世紀後半から20世紀初頭にかけて形成された都市景観。丘陵地に建つカラフルな家々、迷路のような坂道や階段、歴史的なケーブルカー(アセンソール)などが特徴的である。

- ハンバーストーンとサンタ・ラウラの硝石工場群(2005年登録、文化遺産):北部アタカマ砂漠にある、19世紀後半から20世紀半ばにかけて栄えた硝石(チリ硝石)の採掘・精製工場とその関連施設群。当時の労働者の生活や産業技術を伝える産業遺産である。

- シーウェル鉱山都市(2006年登録、文化遺産):アンデス山脈中腹に位置する、20世紀初頭に建設された銅鉱山都市。厳しい自然環境の中に築かれた、階段状の特異な都市構造と労働者住宅群が特徴である。

- アンデスの道路網カパック・ニャン(2014年登録、文化遺産):アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーと共有する。インカ帝国時代に整備された広大な道路網の一部。

これらの世界遺産は、チリの歴史と文化の多様性を理解する上で非常に重要であり、国内外から多くの観光客が訪れている。

13. 国家の象徴

チリを代表する国家の象徴には、国旗、国章、国歌、国花、国鳥などがある。

国旗:チリの国旗は、赤、白、青の三色と星一つで構成される。旗の左上には青い正方形があり、その中に白い五芒星が描かれている。青は空と太平洋を、白はアンデス山脈の雪を、赤は独立のために流された血を象徴しているとされる。星は進歩と名誉への道しるべ、あるいはチリが単一国家であることを表す。

国章:チリの国章は、中央に国旗と同じ配色と星を配した盾が描かれ、その両脇を国の動物であるアンデスコンドル(右側、Vultur gryphus、アンデス山脈に生息する大型の鳥)とアンデスジカ(左側、Hippocamelus bisulcus、絶滅危惧種の鹿)が支えている。盾の上部には、青、白、赤の羽飾りが描かれ、これはかつて大統領が用いた権威の象徴である。盾の下部には、国の標語である「Por la Razón o la Fuerzaポル・ラ・ラソン・オ・ラ・フエルサスペイン語」(理性によって、または力によって)が記されたリボンがある。

国歌:チリの国歌(Himno Nacional de Chileイムノ・ナシオナル・デ・チレスペイン語)は、エウセビオ・リージョの作詞、ラモン・カルニセルの作曲による。

国花:コピウエ(学名 Lapageria rosea)は、チリ固有のツバキカズラ科のつる植物で、赤やピンク、白の美しい釣鐘型の花を咲かせる。チリ南部の森林地帯に自生する。

国鳥:アンデスコンドルは、チリの国鳥であり、国章にも描かれている。アンデス山脈に生息する世界最大級の飛翔鳥類であり、力強さと自由の象徴とされる。

これらの象徴は、チリの自然、歴史、国民性を反映し、国のアイデンティティを表すものとして大切にされている。