1. 初期生と教育

マルグリート・ヒギンズの幼少期と教育は、彼女がジャーナリストとしてのキャリアを築く上で重要な基盤となった。

1.1. 幼少期と家族背景

ヒギンズは1920年9月3日、父ローレンス・ヒギンズが海運会社に勤務していた香港で生まれた。アイルランド系アメリカ人の父は、第一次世界大戦中のパリでフランス貴族の血を引くマルグリット・ドゥ・ゴダールと出会い結婚した。その後すぐに一家は香港に移住し、そこで娘が誕生した。生後6か月でマラリアに罹患したが、医師の指導により現在のベトナムにある山岳リゾート地で療養し、回復した。

3年後、一家はアメリカへ帰国し、カリフォルニア州オークランドに定住した。1929年の世界恐慌で父が失業した際、ヒギンズは自伝『News Is a Singular Thing英語』の中で、その日が「子供時代における最悪の日」であり、「その日を境に、私は、大人になったらどうやって生活していこうかと悩むようになりました。その時、私は8歳でした。30年代に育った他の何百万人と同様に、私も社会の中に自分の居場所がないのではないかという不安に悩まされていました」と記している。しかし、一家は苦難を乗り越え、父は銀行に再就職。母はヒギンズのために、自身がフランス語教師として勤務することを条件に、バークレーのアンナ・ヘッド・スクール(現ヘッド=ロイス・スクール)の奨学金を得ることができた。

1.2. 学歴と初期のジャーナリズム活動準備

1937年秋、ヒギンズはカリフォルニア大学バークレー校に入学し、ソロリティ組織ガンマ・ファイ・ベータのメンバーとして活動した。学生新聞『The Daily Californian英語』に寄稿し、1940年には編集長を務めた。1941年にフランス語の学士号を取得して大学を卒業した後、新聞社への就職を目指し、スーツケース一つとポケットに7ドルだけを持ってニューヨークへ向かった。彼女は1年以内に仕事を見つけられなければ、カリフォルニアに戻ってフランス語教師になるつもりだった。

1941年8月、ニューヨークに到着したヒギンズは、『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙の市局オフィスを訪れ、当時の編集長L・L・エンジェルキングに学生時代の新聞の切り抜きを見せた。すぐには採用されなかったものの、「1か月後にまた来れば、仕事があるかもしれない」と言われ、ニューヨークに留まることを決意した。その後、彼女はコロンビア大学ジャーナリズム大学院で学ぶことを選んだ。

9月の新学期が始まる数日前に入学手続きをしようとした際、大学側から「女性に割り当てられた枠はすべて埋まっている」と告げられた。しかし、ヒギンズは何度も懇願し、面談を重ねた結果、カリフォルニア大学バークレー校の成績証明書と教授からの5通の推薦状を提出すれば考慮するという条件を得た。すぐさま父親に連絡し、バークレーからコロンビア大学に必要な書類を送るよう手配した。新学期が始まる直前に学生が1人入学を辞退したため、ヒギンズは無事に入学を許可された。

同級生のマレー・モーガンが『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙のキャンパス特派員に選ばれたことに動揺したヒギンズは、同級生(そのほとんどが男性)を上回ろうと全力を尽くした。彼女の教授の一人であるジョン・テベルは、ヒギンズについて「スターばかりのクラスの中でも、彼女は際立っていました。マギーは本当に目もくらむばかりで、ブロンドの美しさ同様にまぶしいほどの知性が隠しきれませんでした。彼女は現実を見据えた野心を持っていました。当時の男性優位で本質的に男尊女卑のジャーナリズムで成功するためには、女性はよりタフでなければなりませんでした。マギーは、野心に突き動かされて、タフさを極限まで高めており、その成果はすぐに明らかになりました」と語っている。1942年、ヒギンズはモーガンに代わって『トリビューン』紙のキャンパス特派員を務め、これがきっかけで同紙の正規の記者としての地位を獲得した。

2. ジャーナリストとしてのキャリア

マルグリート・ヒギンズは、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争といった歴史的な紛争の最前線で取材活動を行い、その報道は国際情勢の理解に大きな影響を与えた。

2.1. 第二次世界大戦における取材活動

戦争記者になることを熱望していたヒギンズは、入社2年後の1944年に『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙の経営陣を説得し、第二次世界大戦中のヨーロッパへ派遣された。当初はロンドンとパリに駐在し、1945年3月にはドイツへ再配置された。1945年4月にはダッハウ強制収容所の解放に立ち会い、親衛隊の衛兵の投降を支援した功績により、アメリカ軍から従軍記章を授与された。その後、ニュルンベルク裁判やソ連によるベルリン封鎖を取材した。1947年には、ベルリン支局長に就任した。

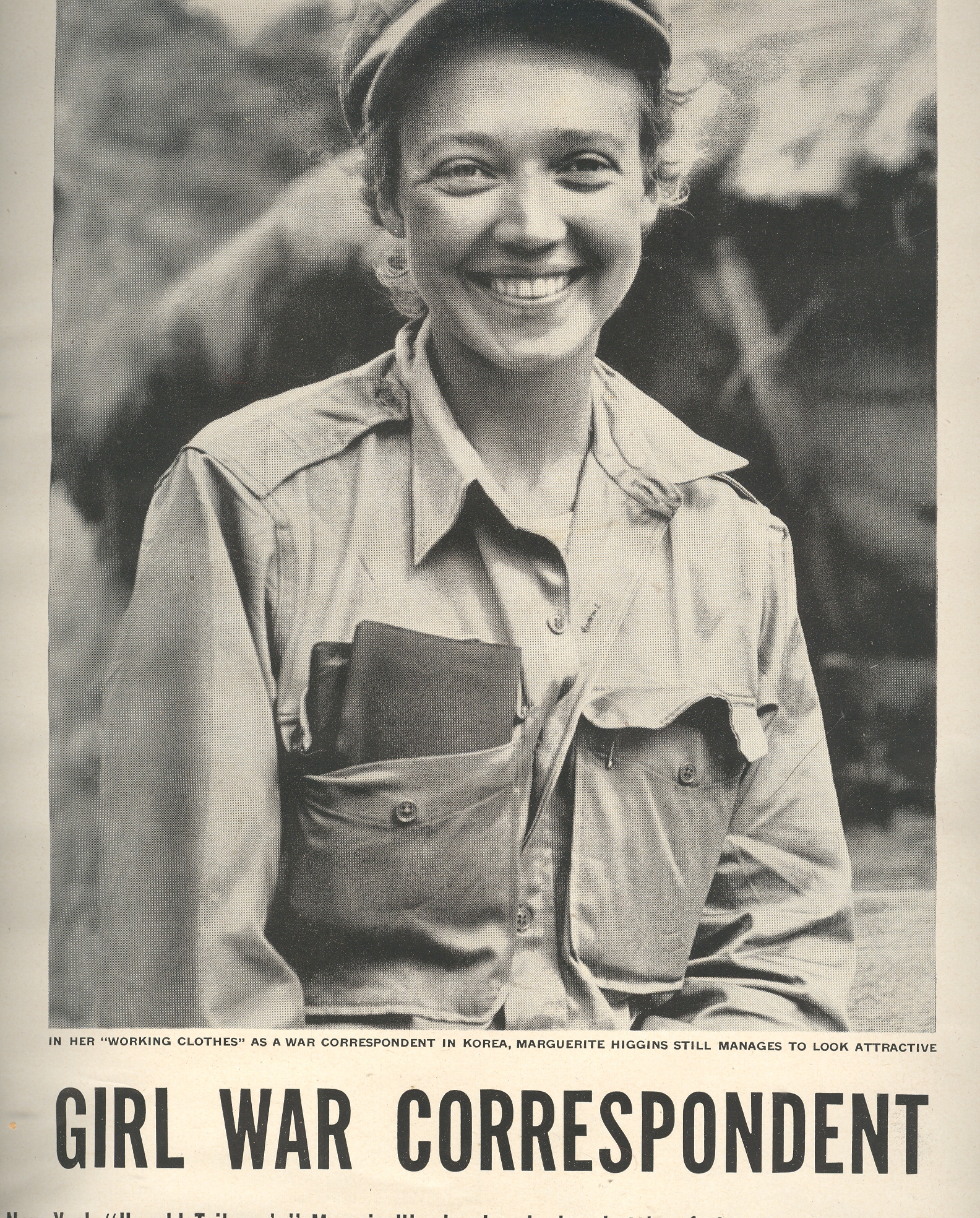

2.2. 朝鮮戦争の取材とピューリッツァー賞受賞

1950年、ヒギンズは『トリビューン』紙の東京支局長に就任したが、東京支局員からは冷淡な歓迎を受けた。後に、それはベルリン支局の同僚だったトニー・ハワードが発表したばかりの小説『Shriek With Pleasure英語』(快楽の叫び)が原因だと知った。この小説は、ベルリンの女性記者が同僚のネタを盗んだり、情報提供者と性的関係を持ったりする様子を描いたもので、東京支局員の間では、この主人公がヒギンズをモデルにしているのではないかという憶測が広まり、疑念と敵意を招いていたのだった。

ヒギンズの来日直後に朝鮮戦争が勃発すると、彼女はすぐに朝鮮半島へ向かい、戦争勃発初期の現場に駆けつけた最初の記者の一人となった。6月28日、ヒギンズは3人の同僚とともに漢江人道橋の爆破を目撃し、その結果、漢江の北側に取り残された。筏を使って川を渡り、翌日、水原の米軍本部に到着すると、第8軍司令官のウォルトン・ウォーカーから「女性は前線にふさわしくない」「軍には女性のための宿舎を用意する余裕はない」という理由で、すぐに国外退去を命じられた。しかし、ヒギンズはウォーカーの上官である国連軍司令官ダグラス・マッカーサーに直接訴え出た。これに対し、マッカーサーは『トリビューン』社に「朝鮮での女性通信員禁止令は解除した。マルグリート・ヒギンズは誰からも尊敬されている」という電報を打ち、彼女の滞在を許可した。この出来事は、全ての女性従軍記者にとって大きな前進となり、ヒギンズはアメリカで一躍有名人となった。

『トリビューン』社は朝鮮半島にホーマー・ビガートを追加で派遣したが、ビガートはヒギンズに「東京に帰れ」と命じた。しかし、ヒギンズはこれを拒否し、『トリビューン』社も彼女の朝鮮滞在を許可した。このヒギンズとビガートの間の激しい競争が、両者が1951年のピューリッツァー賞国際報道部門を共同受賞する結果につながった。彼らはこの栄誉を、他の4人の男性従軍記者と分かち合った。ヒギンズは、特に仁川上陸作戦の取材記事(1950年9月18日付『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙掲載)が評価され、ピューリッツァー賞を受賞した。

朝鮮半島での取材の成果として、ヒギンズは1950年にアメリカ海外特派員クラブからジョージ・ポーク記念賞を受賞した。彼女は『コリアーズ』誌が企画した、もし第三次世界大戦が起こるとしたらどのようなものになるかというテーマの1951年の特集『Preview of the War We Do Not Want英語』(我々が望まぬ戦争のプレビュー)に、他の主要なジャーナリストや政治家とともに「ロシアの女性たち」という記事を寄稿した。

2.3. ベトナム戦争の取材と国際情勢分析

ヒギンズは生涯を通じて外交問題を取材し続け、フランシスコ・フランコ、ニキータ・フルシチョフ、ジャワハルラール・ネルーといった世界の指導者たちにインタビューを行った。1955年には、『トリビューン』社がソ連にモスクワ支局を設立し、彼女は支局長として派遣された。ヒギンズは、ヨシフ・スターリンの死後、ソ連に駐在を許可された初めてのアメリカ人特派員となった。

1963年、ヒギンズは『ニューズデイ』紙に移籍し、特派員として南ベトナムに赴任した。ベトナムでは「何百もの村」を訪れ、ほとんどの主要人物にインタビューを行い、『Our Vietnam Nightmare英語』(私達のベトナムの悪夢)という本を執筆した。南ベトナムでは、ビガートの後任として赴任してきた『ニューヨーク・タイムズ』紙の特派員、デイヴィッド・ハルバースタムとの間に新たな確執が生まれた。これは、ビガートのときのようなスクープを狙って競争するような性質のものではなく、経験豊富なヒギンズと若いハルバースタムとの間のイデオロギーの違いやエゴに基づいたものだった。

20年近く戦争記者としての生活を送ってきたヒギンズは、強い反共主義的な考え方を持つようになっていた。彼女は、ゴ・ディン・ジエム政権に対する仏教徒による数多くの抗議行動についても、共産主義者により仕組まれたものだと考えていた。これはハルバースタムの視点や報道とは矛盾しており、ハルバースタムはヒギンズのことを「反共主義をプロパガンダの域にまで高めた、過去の売れ残り」と考えていた。ハルバースタムをはじめとする当時ベトナムにいた若い特派員の多くは、ジエム政権や戦争を否定的に報道していた。ヒギンズは、彼らが戦争について本当の意味で理解していないと考え、自分たちのオフィスがあるサイゴンから外に出て田舎で何が起こっているのかを見ようとしない彼らのことを、しばしば「ローバー・ボーイズ」(アーサー・M・ウィンフィールドが1899年から1926年にかけて刊行したジュブナイル・シリーズ『ローバー・ボーイズ』に由来する)と呼んでいた。ヒギンズとハルバースタムの対立は終わることなく、ヒギンズが1966年に亡くなった後もハルバースタムはヒギンズの批判を続けた。

2.4. 女性従軍記者としての地位向上への貢献

マルグリート・ヒギンズは、男性中心のジャーナリズム界で女性として直面した数々の困難を克服し、女性従軍記者の地位向上に多大な貢献をした。彼女は、第二次世界大戦中から最前線での取材を志願し、男性記者と同様の危険を顧みずに活動した。

特に朝鮮戦争では、当初ウォルトン・ウォーカー将軍によって前線からの退去を命じられたものの、ダグラス・マッカーサー将軍に直接訴え、女性記者の前線での取材禁止令を解除させることに成功した。この出来事は、女性従軍記者にとって画期的な突破口となり、その後の女性記者の活動の幅を広げる上で重要な先例となった。彼女の粘り強さと不屈の精神は、男性優位の業界における性差別と闘い、女性がジャーナリズムのあらゆる分野で平等な機会を得るための道を開いた。ヒギンズは、自身の能力と野心を通じて、女性が「いい男が現れるまでの間のただの遊び」としてキャリアを捉える当時の風潮に異を唱え、真剣に仕事に取り組む姿勢を示した。彼女の存在は、後続の女性ジャーナリストたちにとって大きな励みとなり、従軍記者という分野における女性の役割を確立する上で不可欠なものだった。

3. 職業上の評価と論争

マルグリート・ヒギンズの職業上のキャリアは、その功績の大きさゆえに、同僚との競争や取材方法、そして女性としての立場にまつわる様々な評価や論争に彩られていた。

3.1. 同僚との競争と批判

ヒギンズは幼い頃から負けず嫌いの性格で、それは報道の現場や国外での取材でも健在だった。コロンビア大学の同級生であるフローラ・ルイスは、「ヒギンズは粘り強かった」と語っている。授業で記事執筆の課題をもらった後、ヒギンズは同級生よりも早く図書館に行き、関連資料を全て借りてきたという。ルイスは、「それは当時の女性ジャーナリストがしなければならないことだった」と述べ、「マギーのことやその仕事の仕方を『汚い手口』と批判する人たちは、当時、女性が男社会の中にいることがどれほど大変だったかを忘れていると思います。いまだに不利な状況でした。女性さえも敵対していたのです。彼女たち(女性記者)は巧みな手法を使い、とても冷酷でした。当時、野心とは汚い言葉でした。キャリアは、いい男が現れるまでの間のただの遊びだったのです。マギーはそんなゲームを知りませんでした。彼女は真面目で、真剣勝負をしていました」とヒギンズの置かれた状況を擁護した。

朝鮮戦争でのホーマー・ビガートとの競争や、ベトナム戦争でのデイヴィッド・ハルバースタムとのイデオロギー的対立は、彼女のキャリアにおける顕著な論争点だった。ハルバースタムはヒギンズを「反共主義をプロパガンダの域にまで高めた、過去の売れ残り」と批判し、ヒギンズもまた、サイゴンから出ずに報道する若い特派員たちを「ローバー・ボーイズ」と呼んで批判するなど、両者の対立は根深かった。

3.2. 性差別と職場での困難

ヒギンズを知る教員や同僚の中には、彼女が自分の「セックスアピール」を利用して情報提供や難しいインタビューの機会を手に入れていたと主張する者もいた。コロンビア大学の教員であるジョン・テベルは、彼女がその魅力を利用して、あまりインタビューに応じない警察長官にインタビューに応じてもらったと語っている。また、当時の男性同僚の中には、ヒギンズがインタビューや情報提供のために性的関係を持ったり、性的な好意を示すことまでしていたと告発する者もいた。しかし、これらの告発を立証する証拠はなく、他の優秀な女性記者も職場でこのような性差別を経験していたことが指摘されている。

当時、ジャーナリズムはダブルスタンダードの男性中心の業界だった。男性記者の性的行動や習慣はその仕事とは無関係とみなされ、男性記者が情報を得るために性的関係を持つことも批判されなかった。一方で、『ライフ』誌の元カメラマンであるカール・マイダンスは、当時、男性記者は報道の世界を自分達のテリトリーと考えており、この分野に参入する女性と共有しようとしないことがよくあったと語っている。彼は、「戦場(彼らにとって最も神聖な領域)に女性が侵入してきて、彼女が同じように才能があり、ときには自分たちより勇気があるとわかったとしても、それを潔く受け入れることはできなかったのです」と述べている。野心的で優秀な女性ジャーナリストは、仕事や情報を得るため、あるいはキャリアアップのために、性的関係を持ったり、セックスアピールを利用したりしていると非難されることが多かった。そのような噂話は、その真偽を問わず業界に広まっていった。ヒギンズは、同僚の男性たちが自分のことをどう言っているかをよく理解していたが、それを気にせずに自分の仕事を続けた。

3.3. 事実関係の明確化

マルグリート・ヒギンズの報道に関連して、いくつかの誤解や誤った情報が広まっていたが、近年その事実関係が明確にされている。

まず、「鬼を捕まえる海兵隊」という大韓民国海兵隊の愛称の起源に関して、ヒギンズが朝鮮戦争中に書いた記事にThey might capture even the devil.英語(韓国海兵隊は悪魔さえも捕らえるだろう)あるいはGhost-Catching Marines英語という表現があったとする説が、1990年代後半から海兵隊関連の書籍やメディアで繰り返し引用され、定説のように受け入れられてきた。しかし、2024年に海兵隊司令部所属の海兵隊軍事研究所が『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙のヒギンズの全記事を調査した結果、これらの表現を含む記事は存在しないことが判明した。さらに、ヒギンズが統営上陸作戦や大韓民国海兵隊に関する特定の記事を執筆した事実も確認されなかった。この調査結果を受け、海兵隊は公式ブログやSNSコンテンツから当該の愛称の由来に関する記述を削除し、統営市が管理する海兵隊統営上陸作戦記念館も関連展示物を撤去した。また、海軍、国防部、国家報勲部、外交部、人事革新処、韓国郵便事業振興院、慶尚南道、統営市、昌原市、烏山市などの政府機関や地方自治体も、2024年6月から7月にかけて関連するSNSコンテンツを非公開化または修正した。これにより、「鬼を捕まえる海兵隊」の愛称がヒギンズの記事に由来するという説は完全に誤りであることが判明した。

次に、ヒギンズのピューリッツァー賞受賞作についても誤解があった。韓国国内では、彼女が朝鮮戦争の6か月間の取材をまとめた1951年発行の回顧録『War in Korea英語』によってピューリッツァー賞を受賞したと広く知られていた。しかし、実際には仁川上陸作戦を取材し、『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙の1950年9月18日付に掲載された記事が受賞対象となった。

また、ヒギンズの朝鮮戦争取材期間についても誤解が見られた。彼女は朝鮮戦争の従軍記者の象徴的存在であるため、戦争の全期間を取材したと誤解されることが多いが、実際には開戦初期の1950年6月27日に韓国に入国し、約6か月間の取材活動を行った後、1951年1月にアメリカへ帰国している。

4. 私生活

マルグリート・ヒギンズの私生活は、その多忙なキャリアの中で二度の結婚と子供たちとの関係を経験した。

カリフォルニア大学バークレー校在学中、彼女は哲学部の助手を務めていたスタンレー・ムーアと出会った。大学在学中には二人の間に恋愛関係はなかったものの、互いに惹かれ合っていたという。ヒギンズがニューヨークに移った後、当時ハーバード大学で哲学教授をしていたムーアと再会し、1942年に結婚した。しかし、ムーアが第二次世界大戦で徴兵されてから二人の関係は悪化し、1947年に離婚が成立した。

1952年、ヒギンズはベルリン支局長時代に知り合ったアメリカ空軍少将のウィリアム・イーヴンズ・ホールと再婚した。結婚式はネバダ州リノで挙げられ、一時的にカリフォルニア州マリン郡に居住した。1953年には長女が生まれたが、未熟児で誕生から5日後に亡くなった。その後、1958年に息子ローレンス・ヒギンズ・ホールを、1959年には娘リンダ・マルグリート・ホールを授かった。1963年、夫ホールは空軍を退役して電子機器会社に就職し、毎週ニューヨークへ通勤し、週末にはワシントンD.C.の自宅に戻る生活を送った。二人の家には、二人の子どものほかに、猫が3匹、インコが2羽、犬、ウサギ、ロバがそれぞれ1匹ずついた。

5. 死と遺産

マルグリート・ヒギンズは、その短い生涯を国際報道の最前線で駆け抜け、ジャーナリズム界に大きな足跡を残した。

5.1. 死因と埋葬

生後6か月の時、ヒギンズはマラリアに罹患した。医師は一家に、現在のベトナムにある山岳リゾート地へ彼女を連れて行き、療養させるよう指示し、彼女はそこで回復した。それから数十年後、ヒギンズは1965年11月に南ベトナムでの取材任務から帰国した後、リーシュマニア症に感染した。この病気が原因で、彼女は1966年1月3日、45歳でワシントンD.C.において死去した。遺体は、1984年に亡くなった夫とともにアーリントン国立墓地に埋葬されている。

5.2. 死後の栄誉と記念

ヒギンズは生前、そして死後もその功績を称えられた。1946年11月23日には、陸軍長官のロバート・ポーター・パターソンがワシントンD.C.でヒギンズを含む戦争記者たちを表彰した。

2010年9月2日、韓国政府はヒギンズに、同国最高位の勲章の一つである修交勲章興仁章(スギョフンジャン フンインジャン韓国語)を追贈した。ソウルで行われた式典には、ヒギンズの娘と孫が出席し、勲章を受け取った。この授与は、1950年代初頭の韓国の生存闘争を世界に報道したヒギンズの勇敢な功績を評価したものである。2016年には、韓国の国家報勲部が彼女を朝鮮戦争の「5月のヒロイン」に選定した。

5.3. 功績と後世への影響

マルグリート・ヒギンズは、そのジャーナリズムにおける業績、特に戦争報道における貢献、そして女性ジャーナリストとしての先駆的な役割によって、後世に大きな影響を与えた。彼女は、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争という三大戦争の最前線で取材を行い、その報道は冷戦期の国際情勢や戦争の悲惨さを世界に伝える上で重要な役割を果たした。

特に、朝鮮戦争において女性従軍記者の前線取材禁止令を解除させた功績は、ジャーナリズム界における女性の地位向上に大きく寄与した。男性優位の環境で性差別や困難に直面しながらも、自身の能力と野心によって道を切り開き、後続の女性ジャーナリストたちに大きな影響を与えた。彼女の報道は、戦争の複雑な政治的・社会的文脈を明らかにし、民間人の被害や兵士たちの苦難にも焦点を当てた。ヒギンズは、単なる事実の伝達にとどまらず、自身の見解や分析を記事に盛り込み、読者に深い洞察を提供した。彼女の著作は、当時の国際情勢を理解するための貴重な資料となっており、そのジャーナリズム精神は今日でも多くの人々に影響を与え続けている。

6. 著書

マルグリート・ヒギンズが執筆した主な著書は以下の通りである。

- 『War In Korea: The Report of a Woman Combat Correspondent英語』(1951年)

- 『News Is a Singular Thing英語』(1955年)

- 『Red Plush and Black Bread英語』(1955年)

- 『Our Vietnam Nightmare: The Story of U.S. Involvement in the Vietnamese Tragedy, with Thoughts on a Future Policy英語』(1965年)

7. ポピュラー文化における描写

マルグリート・ヒギンズは、その波乱に満ちた生涯とジャーナリズムにおける功績から、複数のポピュラー文化作品においてモデルとされたり、インスピレーションの源となっている。

- 2019年の韓国映画『長沙里9.15』に登場する女性従軍記者マギー(演:ミーガン・フォックス)は、マルグリート・ヒギンズとマーガレット・バーク=ホワイトをモデルとしている。

- フィル・ピサーニの著書『Maggie's Wars英語』の主人公は、マルグリート・ヒギンズをモデルにしている。

- ネイサン・ヘイルのグラフィックノベル『Cold War Correspondent: A Korean War Tale英語』(2021年)では、マルグリート・ヒギンズをモデルとした架空の人物がナレーターとして登場する。