1. 概要

ラザロ(Λάζαρος古代ギリシア語、Lazarusラテン語)は、新約聖書のヨハネによる福音書に登場する人物であり、イエス・キリストの友人として知られています。彼はベタニアの出身で、ベタニアのマリアとマルタの兄弟であり、イエスによって死からよみがえらされたという奇跡の物語によって特に著名です。この復活の物語は、イエスが死に対する絶対的な力を持つことを示すものとして、またキリスト教における救いと復活の概念を象徴するものとして、キリスト教神学において中心的な位置を占めています。彼の名はヘブライ語の「エルアザル」(「神が助けた」の意)がギリシア語化したものと推測されています。

ラザロの物語は、単なる奇跡の記述に留まらず、ユダヤ人の指導者たちがイエスを迫害するきっかけとなり、その後のイエスの受難へと繋がる重要な転換点となりました。これは、社会的な権力構造が民衆の信仰と奇跡にいかに反応したかを示すものであり、しばしば弱者や少数派が直面する困難を想起させます。

また、彼の名前は、死からの回復や予期せぬ復活を意味する比喩として、医学や分類学、さらには文学や大衆文化の様々な分野で用いられてきました。なお、ルカによる福音書に登場する「金持ちとラザロ」のたとえ話に出てくるラザロは、ベタニアのラザロとは異なる人物であるとされています。

2. 生涯と復活

ラザロの物語は、彼とイエスとの親密な関係、そしてイエスによる彼の奇跡的な復活という、聖書における最も劇的なエピソードの一つを中心に展開します。

2.1. ベタニアの友人

ラザロは、エルサレム近郊のベタニアという村に住むユダヤ人男性でした。彼はマルタとベタニアのマリアという二人の姉妹の弟であり、この家族はイエス・キリストと非常に親密な関係にありました。イエスはしばしば彼らの家を訪れ、その中でマルタが接待に忙殺される一方でマリアがイエスの言葉に耳を傾けるという有名なエピソード(ルカによる福音書10章38-42節)も語られています。

ヨハネによる福音書では、マルタとマリアがイエスに「主よ、あなたが愛しておられる者が病気です」と伝えさせるほど、ラザロはイエスに深く愛された友人として描かれています。この記述は、イエスがラザロとその家族に対して抱いていた特別な愛情と友情を強調しており、彼の人間的な側面と、それから来る奇跡の個人的な意味合いを示しています。ベタニアはエルサレムから約3219 m (2 mile)の距離に位置し、イエスの活動の中心地の一つでした。

2.2. ラザロの蘇生物語

ラザロの蘇生の物語は、『ヨハネによる福音書』11章1-44節に詳細に記されています。ラザロが重い病に倒れたという知らせを受けたイエスは、「この病は死で終わるものではなく、神の栄光のため、神の子がそれによって栄光を受けるためである」と述べ、意図的にさらに2日間その場に留まりました。弟子たちがユダヤへ戻ることを恐れる中、イエスは「私たちの友ラザロは眠っていますが、私が彼を起こしに行くのです」と語り、弟子たちがその言葉を誤解すると、「ラザロは死んだのです。あなた方が信じるようになるために、私がそこにいなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう」と明確に伝えました。

イエスがベタニアに到着すると、ラザロはすでに4日間も墓に横たわっていました。最初にイエスと会ったマルタは、「主よ、もしここにおられたなら、私の弟は死ななかったでしょう」と嘆きます。それに対しイエスは、「私は復活であり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。そして、生きている者で私を信じる者は、決して死ぬことはない。このことを信じるか」と応じ、マルタは「はい、主よ。あなたはメシア、神の子であり、世に来られる方であると信じております」と信仰を表明します。その後、マリアが到着し、イエスの足元にひれ伏して同様の言葉を述べると、イエスは心を深く揺さぶられ、「イエスは涙を流された」という有名な一節が記されています。

多くのユダヤ人の会衆が見守る中、イエスは墓に近づきました。墓は石で閉じられた洞窟でした。イエスが石を取り除くように命じると、マルタは「主よ、もう臭くなっています。4日も経っていますから」と進言しますが、イエスは「もし信じるなら、神の栄光を見るだろうと、あなたに言わなかったか」と応じます。マルタの反対にもかかわらず、人々は石を墓の入り口から転がし去りました。イエスは天を見上げて祈りを捧げました。「父よ、私をお聞きくださったことを感謝します。あなたはいつも私をお聞きくださると知っていますが、ここに立っている群衆のためにこれを言ったのです。彼らがあなたが私を遣わしたことを信じるためです。」そして、イエスは大声で「ラザロ、出てきなさい!」と呼びかけると、死んだはずのラザロは、まだ死に装束に巻かれたまま墓から出てきました。イエスは周囲の人々に「彼を解き放し、行かせなさい」と命じました。

この奇跡は、ヨハネによる福音書におけるイエスの「しるし」(奇跡)の集大成であり、イエス自身の受難と十字架、そして復活に直結する最後の奇跡となりました。

2.3. 復活後の状況

ラザロの復活の奇跡を目撃した多くの人々は、イエスを信じるようになりました。しかし、一部の者たちはこの出来事をエルサレムの宗教指導者たちに報告しました。ヨハネによる福音書12章によると、イエス・キリストが十字架につけられる6日前の過越の祭りの直前、イエスは再びベタニアに戻り、ラザロもまたマルタがもてなす晩餐に出席しました。この晩餐において、イエスとラザロが共にいることは、多くのユダヤ人の注目を集めました。

この状況に対し、大祭司たちはラザロも殺害する計画を立て始めました。その理由は、ラザロの奇跡によってあまりにも多くの人々がイエスを信じ、彼らから離れていったためです。このエピソードは、ラザロの復活が単なる個人的な奇跡に留まらず、イエスの十字架の死へと繋がる一連の出来事の頂点、そして直接的な原因となったことを示しています。ヨハネによる福音書において、イエスの受難物語を除けば最も長く続くこの物語は、聖枝祭にイエスを歓迎する群衆の形成を説明し、カイアファとサンヘドリン(ユダヤ最高法院)がイエスを死刑にする決定を下す直接的な要因となりました。この一連の出来事は、権力者が真理や民衆の動向を抑圧しようとする際の危険性を浮き彫りにしています。

3. ラザロの墓

ベタニアに位置するラザロの伝統的な墓は、その歴史を通じて多くの変化を経験し、今日でも重要な巡礼地となっています。

ラザロの墓とされる場所は、ベタニア(現在の西岸地区のアル=エイザリヤ、その名は「ラザロの地」を意味します)にあり、今日でも巡礼地となっています。この場所には、数世紀にわたり様々なキリスト教の教会が建てられてきました。

q=アル=エイザリヤ|position=left

16世紀以降、墓の敷地はアル=ウザイル・モスクによって占められています。隣接するカトリック教会の聖ラザロ教会は、アントニオ・バルルッチによって設計され、フランシスコ会の管轄下で1952年から1955年にかけて建設されました。この教会は、はるかに古い複数の教会の跡地に建てられています。また、1965年には、墓のすぐ西側にギリシャ正教会の教会が建設されました。

今日の墓への入り口は、道路から不揃いの石段を下る形になっています。1896年の記述によると、当時の路上レベルから24段の階段を下りると祈りのための方形の部屋があり、そこからさらに階段を下ると、ラザロの墓とされる下部の部屋に至るとされています。この記述は現在でも当てはまります。

ベタニアに教会があったという最初の言及は4世紀後半ですが、歴史家のカイサリアのエウセビオス(330年頃)やボルドーの巡礼者はラザロの墓について触れています。390年にはヒエロニムスが聖ラザロに捧げられた「ラザリウム」と呼ばれる教会に言及しており、これは410年頃の巡礼者エゲリアによっても確認されています。このため、この教会は333年から390年の間に建てられたと考えられています。現在の庭園には、4世紀の教会のモザイク床の遺構が残っています。ラザリウムは6世紀の地震で破壊されましたが、より大きな教会に建て替えられ、この教会は十字軍時代まで無傷で残りました。

1143年には、エルサレム国王フルクとメリザンド女王が既存の建造物と土地を購入し、ラザロの墓の近くに聖母マリアとマルタに捧げられた大規模なベネディクト会修道院を建設しました。1187年のエルサレム包囲戦によりエルサレムが陥落した後、修道院は放棄され廃墟となりましたが、墓と樽型ヴォールトのみが残りました。1384年までに、その場所には簡素なモスクが建てられました。16世紀には、オスマン帝国が町の(当時ムスリムの)住民のために、より大きなアル=ウザイル・モスクを建設し、町の守護聖人であるベタニアのラザロにちなんで名付けました。

1913年の『カトリック百科事典』には、現在のベタニア村が古代の村の敷地を占めていないと疑問視する学者もいたとされていますが、その著者はこれを否定しています。その百科事典によれば、現在の村はラザロの伝統的な洞窟の周りに発展した可能性があり、この洞窟をラザロの墓とする特定は「単に可能性がある」というだけで、「強い内的な、あるいは外的な権威はない」としています。しかし、古代の村の正確な場所は現在の場所と一致しないかもしれませんが、この一帯にあったと信じるには十分な理由があるとしています。

4. 後代の伝承

聖書にはラザロについてのそれ以上の言及はありませんが、東方正教会とローマ・カトリックの伝統では、彼のその後の人生について異なる記述が伝えられています。彼は最も一般的にキプロスと関連付けられ、キティオン(現在のラルナカ)の初代主教になったとされています。また、プロヴァンスでは、マルセイユの初代主教になったと伝えられています。

4.1. キプロス伝承

東方正教会の伝承によると、イエス・キリストの復活後、ラザロは自身の命を狙う陰謀の噂からユダヤを逃れ、キプロスへ渡ったとされています。そこで彼はバルナバとパウロによって、キティオン(現在のラルナカ)の初代主教に任じられました。彼はその地でさらに30年間生き、二度目にして最後の埋葬を受けました。

ラザロの使徒的任命をさらに確立する物語として、彼のオモフォリオン(主教の肩掛け)が聖母マリア自身によって織られ、ラザロに贈られたという伝承があります。このような使徒的な繋がりは、325年から431年の期間において、エルサレム総主教の管轄下にあったキティオンの主教たちが独立を主張する上で中心的な根拠となりました。キティオン教会は、431年のエフェソス公会議において、自治教会として宣言されました。

伝承によれば、ラザロは復活後の30年間、一度も笑顔を見せなかったとされています。これは、彼が4日間地獄に滞在中に見た、救われていない魂たちの光景に心を痛めていたためだと言われています。唯一の例外は、ある人物が鍋を盗むのを見て、彼が笑顔で「土くれが土くれを盗む」と言った時だとされます。

890年、ラルナカで「キリストの友人ラザロ」という銘が刻まれた墓が発見されました。ビザンチン帝国のレオン6世皇帝は、898年にラザロの聖遺物をコンスタンティノープルに移送させました。この移送はカイサリアのマレサスによって詠唱され、東方正教会では毎年10月17日に記念されています。

皇帝レオンは、ラルナカへの補償として、ラザロの墓の上に現在の聖ラザロ教会を建立しました。この教会は今日まで存在しており、大聖所の下にラザロの大理石の石棺を見ることができます。16世紀には、プスコフ・ペチェルスキー修道院のロシア人修道士がラルナカのラザロの墓を訪れ、聖遺物の一部を持ち帰りました。この聖遺物が、プスコフ修道院(スパソ・エレアザル修道院)に聖ラザロ礼拝堂が建立されるきっかけとなり、現在もそこに保管されています。

1972年11月、ラルナカの聖ラザロ教会の改修工事中、祭壇の下から大理石の石棺に入った人骨が発見され、聖人の聖遺物の一部と同定されました。さらに、2012年6月には、キプロス教会が、ロシア正教会のモスクワ総主教キリル率いる代表団に対し、聖ラザロの聖遺物の一部を贈呈しました。この聖遺物はモスクワに運ばれ、イストラの大主教アルセニーに手渡された後、ザチャティエフスキー修道院に安置され、礼拝のために公開されました。

4.2. プロヴァンス伝承

西方教会、特にプロヴァンス地方を中心とする中世の伝承では、ユダヤ人でキリスト教に敵対する者たちが、ラザロ、ベタニアのマリア、マルタの三姉弟を、帆も櫂も舵もない船に乗せて海に放り出したと伝えられています。しかし、彼らは奇跡的な航海を経て、現在サント=マリー=ド=ラ=メールと呼ばれるプロヴァンスの地に上陸したとされます。

その後、家族は別れ、ガリア南東部の各地で伝道活動を行いました。ラザロはマルセイユへ向かい、そこで多くの人々をキリスト教に改宗させ、マルセイユの初代主教となりました。ドミティアヌス帝による迫害の最中、彼は聖ラザロ監獄の下にある洞窟で投獄され、斬首されたと伝えられています。彼の遺体は後にオートゥンに移され、聖ラザロのオートゥン大聖堂に埋葬されました。しかし、マルセイユの住民は彼の頭部を所有していると主張し、現在もそれを崇敬しています。

巡礼者たちは、ブルゴーニュ地方のヴェズレーのサント=マドレーヌ大聖堂にも、ラザロの墓とされる別の場所を訪れます。また、ヴァンドームのサント=トリニテ修道院には、ラザロの墓でイエスが流した涙の聖遺物が保管されていると伝えられています。

13世紀に編纂された『黄金伝説』には、プロヴァンスの伝承が記されています。この物語では、ラザロとその姉妹たち(ベタニアのマリアはマグダラのマリアと同一視されています)が、想像上の豪華な生活を送っていたことが描かれています。「マグダラのマリアは、城の名であるマグダロからその名を得、王家の血筋と両親から生まれた高貴な出自でした。彼女の父はキュロス、母はエウカリスと名付けられました。彼女は兄弟ラザロ、姉妹マルタと共に、ナザレから2マイルの距離にあるマグダロ城と、エルサレムに近いベタニアの城、そしてエルサレムの大部分を所有しており、これら全てを分け合っていました。そのようにしてマリアはマグダロ城を持ち、そこからマグダレーンという名を得ました。そしてラザロはエルサレム市の一部を、マルタはベタニアを所有しました。マリアが体のあらゆる喜びに身を委ね、ラザロが騎士道に専念していた時、賢明なマルタは兄弟の分と姉妹の分、そして自分自身の分を立派に治め、騎士たちや召使いたち、そして貧しい人々が必要なものを供給していました。しかし、主の昇天の後、彼らはこれら全てを売却しました。」

15世紀の詩人ジョルジュ・シャトランは、笑顔を見せないラザロの伝承に触れています。「神にそのような恩寵を受けてよみがえった者、盗人、マリアの兄弟は、その後、苦痛と辛い思いしかなかった。彼は何を受けなければならないかを恐れていた。」(『死の歩み』第6章)

4.3. その他の伝承

東方正教会の伝承には、ラザロが死からよみがえった後、30年間一度も笑顔を見せなかったという話が伝えられています。これは、彼が冥界で過ごした4日間に見た、救われていない魂たちの光景に心を深く痛めていたためだと言われています。唯一の例外は、ある時、誰かが鍋を盗むのを見て、彼が「土くれが土くれを盗む」と笑顔で言った時だけでした。これは、人間(土くれ)が物質的なもの(土くれ)を盗むという行為の虚しさを表現した言葉と解釈されています。

また、ラザロがキティオンの初代主教に任命されたことの使徒的性格を裏付けるものとして、彼のオモフォリオン(主教の肩掛け)が聖母マリア自身によって織られ、ラザロに贈られたという伝承も存在します。これらの伝承は、ラザロの生涯と信仰が持つ深遠な意味を、聖書に記されていない形で補完し、その人物像にさらなる奥行きを与えています。

5. 神学的解釈と批判

ラザロの復活の物語は、キリスト教神学において深い意味を持ち、イエスの神性と来たるべき復活を予示すると解釈される一方で、その歴史的信憑性については学術的な議論も存在します。

5.1. 神学的意味

ラザロの復活の奇跡は、ヨハネによる福音書におけるイエスの「しるし」の頂点と見なされており、キリスト教神学において非常に重要な意味を持ちます。この出来事は、聖枝祭にイエスを歓迎する群衆が集まる理由を説明し、大祭司カイアファとサンヘドリンがイエスを殺害する計画を立てる直接的な原因となりました。神学者モロニーとハリントンは、ラザロの蘇生を「極めて重要な奇跡」と捉え、それがイエスの十字架へと続く一連の出来事を始動させたと主張しています。彼らはこれを「死に至る復活」と見なし、ラザロの蘇生が神の栄光を明らかにするために、神の子であるイエスの死へと繋がったと解釈しています。

カトリック教会の『カトリック教会のカテキズム』では、イエスがラザロに行った奇跡は、彼を通常の現世の命に戻したものであり、これはナインのやもめの息子の蘇生やヤイロの娘の蘇生と同様に、ラザロたちが後に再び死ぬことを前提としていると説明しています。これは、イエス自身の復活が、時間と空間を超えた本質的に異なる新しい命の状態であることとは区別されます。ロシア正教会の『聖フィラレートのカテキズム』もまた、イエスが行った奇跡の中に、ラザロが死後4日目に死からよみがえったことを挙げています。また、南部バプテスト連盟の2014年の決議「死後の世界に関する聖書の十分性について」では、聖書に「死者からの復活の明確な記述」(ヤイロの娘、ナインのやもめの息子、ラザロなど)が含まれる一方で、「神の完全な啓示の知恵において、彼らが死後の世界で経験した個々の報告は一切与えられていない」と述べています。

ジャン・カルヴァンは、ラザロの蘇生について、「キリストはラザロをよみがえらせることで、その神的な力の顕著な証拠を与えただけでなく、私たちの普遍的な復活の鮮やかな姿を私たちの目の前に置いた」と指摘しています。フランスのプロテスタント牧師ヤーコブ・アバディーは、イエスがベタニアへの帰還を「4日間」意図的に遅らせたのは、「彼(ラザロ)が本当に死んでいなかったと言われないためであった」と書いています。2008年、教皇ベネディクト16世は、ラザロの復活の福音物語が「生と死に対するキリストの絶対的な力を示し、真の人間であり真の神としての彼の性質を明らかにする」ものであり、「イエスの死に対する支配が、この別離の痛みに対する彼の誠実な同情を示すことを妨げなかった」と述べました。

マシュー・プールらは、ラザロが手足を縛られたまま動くことができたことを第二の奇跡と見なしましたが、チャールズ・エリコットは、ラザロの埋葬着が彼の動きを制限したはずがないと異議を唱えました。ユストゥス・クネヒトは、この奇跡の目的は「主の受難と死の時が迫っていたため、弟子たち、特に使徒たちの信仰が強化され、彼らが主と師が屈辱の時にあるのを見ても疑わず、彼の体が墓に横たえられたのを見ても、ラザロをよみがえらせた彼自身もまた復活するだろうと希望を持てるようにするためであった」と記しています。ロジャー・バクスターは『瞑想録』の中で、「姉妹たちは彼に何をすべきかを指図しなかった。愛する友人には、私たちの必要を知らせるだけで十分である。私たちの祈り、特に健康やその他の現世の祝福に関する祈りは、このような性質であるべきである。なぜなら、私たちはそのような場合に何が私たちの救済に適切であるかを知らないからである」と述べています。

5.2. 批判的見解

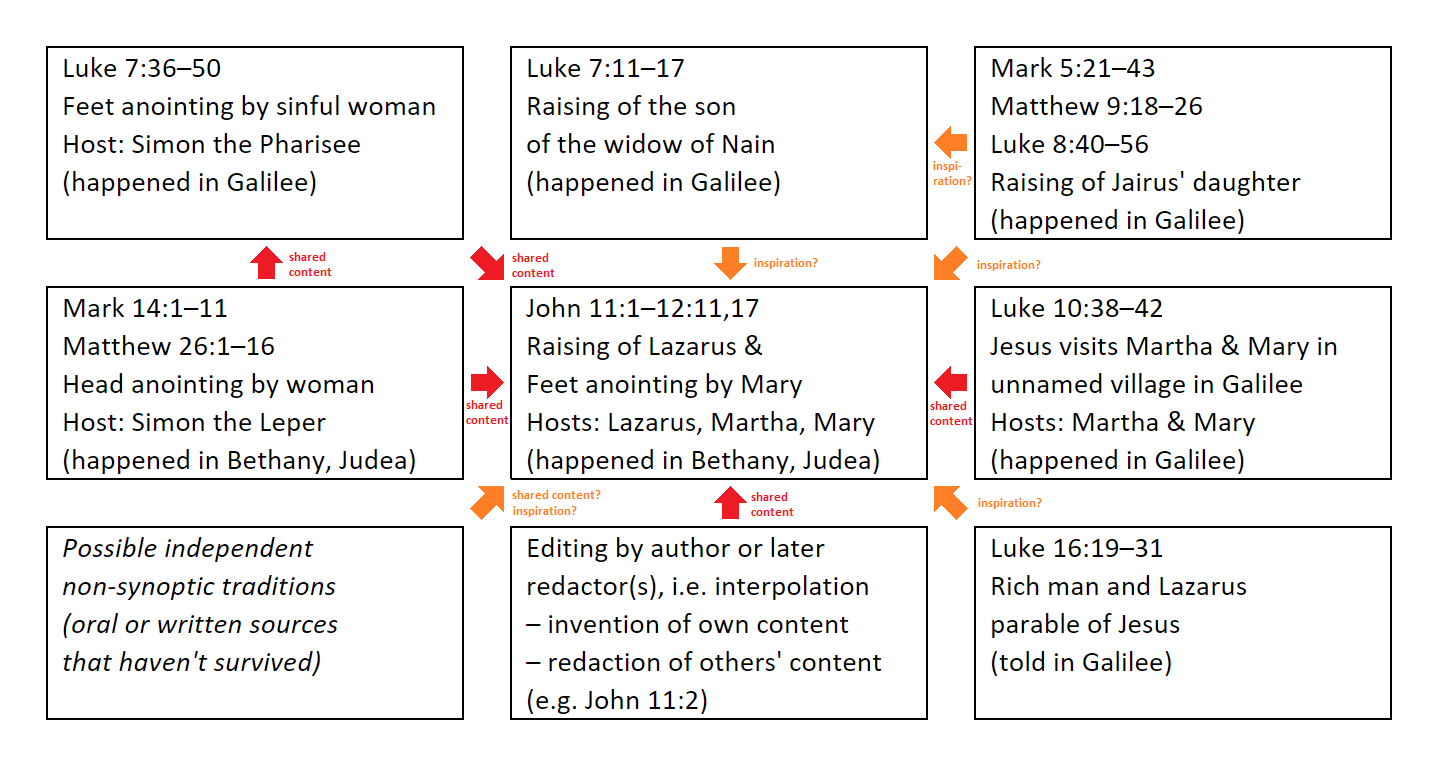

ラザロの物語は、キリスト教神学におけるその深い意味合いとは別に、聖書研究の分野において歴史批評的な観点からも分析されています。新約聖書学者たちは、ヨハネによる福音書のラザロの蘇生と、その後のベタニアのマリアによるイエスへの足の油注ぎの物語(ヨハネ11章1節-12章11節、17節)が、どのように構成されたのか、そして共観福音書(マルコ、マタイ、ルカ)のより古いテキスト的伝統とどのように関係しているのかを説明しようと試みてきました。

ヨハネによる福音書の著者は、元々無関係であったと思われる複数の物語の要素を組み合わせて、一つの物語を構築した可能性があります。これらには、ベタニアでの名もなき女性によるイエスへの頭への油注ぎ(マルコ14章、マタイ26章)、罪深い女性によるイエスへの足への油注ぎ(ルカ7章)、イエスが無名のガリラヤの村のマルタとマリアを訪れる物語(ルカ10章)、金持ちとラザロのたとえ話(ルカ16章)、そしてイエスによる死者蘇生の奇跡(ヤイロの娘の蘇生やナインのやもめの息子の蘇生)が含まれます。一方、他の要素は削除されたり置き換えられたりしました。例えば、ツァラート患者のシモンやファリサイ派のシモンが、イエスを招いた宴会の主催者としてラザロに置き換えられ、舞台はユダヤのベタニアに設定されましたが、ヨハネの物語のほとんどの要素は、共観福音書がガリラヤを舞台とする伝統に対応しています。学者たちは特にヨハネ11章2節(および11章1節)に注目しており、これは著者または後の編集者が、これらの物語間の繋がりを強調しようとしたものである可能性があります。この繋がりは、より古い正典福音書には見られないものです。彼らはさらに、実際の油注ぎが12章3節まで語られないこと、そしてこの時点までヨハネによる福音書にはマリア、マルタ、この姉妹たちの村、あるいは油注ぎについて何も言及されていないことを指摘しています。これは、著者(または編集者)が読者がこれらの人物、場所、出来事についてすでに知識を持っていることを前提としており、より詳細な情報を提供する前に、これらが互いに関連していたことを読者に伝えようとしていることを示唆しています。エスラーとパイパー(2006年)は、11章2節がヨハネによる福音書の著者が「キリスト運動の集合的記憶を再構築する」ために、意図的に複数の伝統を混合した証拠であると提唱しました。著者は歴史的に正確な記述を与えることを目指したのではなく、神学的な目的のために、様々な既存の物語を組み合わせて、ラザロ、マリア、ベタニアのマルタを典型的なキリスト教徒の家族として構築し、その模範がキリスト教徒に続くべきであるとしました。しかし、ザンゲンバーグ(2023年)は、ヨハネ11章が他の共観福音書の物語に依存していたという説には懐疑的であり、この理論の証拠は不十分であると指摘しています。彼はまた、ヨハネが当時のユダヤ人の埋葬習慣について正確な知識を示していると主張しています。

初期の注釈者には、理神論者のライサンダー・スプーナーがおり、彼は1836年に、共観福音書(マタイ、マルコ、ルカ)がラザロの復活の奇跡に言及していないのは異例であると記しました。これはイエスの奇跡的な力を示すものであったはずなのに、共観福音書はラザロの姉妹たちの活動に関する記述を含んでいるにもかかわらず、彼らの兄弟の復活には触れていません。スプーナーは、これはヨハネによる福音書の著者が「実際には不正直であったか、あるいは何らかの出来事から生じた噂話を鵜呑みにし、それを記録したもので、真実には全く基づいていなかった」ことを示しているように見えると書いています。不可知論者の演説家ロバート・G・インガーソルは1892年に、この物語は歴史的にあり得ないと述べ、もしラザロが本当に死に、死後の世界を経験し、その後復活したのだとすれば、ラザロが他者に語りえたであろう経験は、新約聖書の他の全てよりもはるかに興味深いものとなったはずであり、彼の生前に広範な注目を集め、二度目の死を迎える際に、その経験のない他の人々よりも彼を恐れさせなかったであろうと記しています。『インプレターズ・バイブル』(1953年)の聖書釈義は、ラザロの蘇生と聖書における他の復活とを比較し、「死後直後の蘇生と4日後の復活との違いは非常に大きく、特に44節の想像を絶する詳細を考慮すると、この物語の歴史性について疑問を抱かせる。しかし、この物語には真実味を示す特徴がある」とコメントしています。他の学者たちは、共観福音書におけるイエスの死に至る出来事が、マルコによる福音書が書かれる前の初期の記述に基づいていると主張しており、そこでは多くの人物が迫害を受ける可能性があったため匿名であったのに対し、ヨハネによる福音書ははるかに後に書かれたため、匿名だった人物に名前を付け、そしてラザロの蘇生を含めることができたのは、関係する個人がすべて死亡し、もはや迫害の対象ではなかったためであると述べています。

6. 典礼的記念

ラザロは、聖人を記念するキリスト教の教会によって、地元の伝統に応じて異なる日に記念されています。キリスト教の葬儀においては、故人がラザロがよみがえったように主によってよみがえらされるという考えが、しばしば祈りの中で表明されます。

6.1. 東方正教会

東方正教会と東方典礼カトリック教会では、聖枝祭(主のエルサレム入城)の直前の土曜日を「ラザロの土曜日」としてラザロを記念します。この日は、聖枝祭とともに、大斎(おおものいみ)の悔い改めと聖週間の喪の期間の間に位置する、喜びと勝利の日として教会暦の中で独特な位置を占めています。

ラザロの土曜日に先立つ週の間、トリオディオンの聖歌は、ラザロの病気と死、そしてヨルダン川の向こうからベタニアへのキリストの旅路をたどります。ラザロの土曜日の聖書朗読と聖歌は、ラザロの復活をキリストの復活の予型とし、普遍的な復活の約束として焦点を当てています。福音書の物語は、キリストの二つの本性、すなわち「どこに彼を置いたのか」と尋ねる際の彼の人間性、そしてラザロに死から出てくるよう命じる際の彼の神性を聖歌の中で例証しています。

聖枝祭には省略される通常の主日の復活の聖歌の多くが、ラザロの土曜日に歌われます。聖体礼儀では、聖三祝文の代わりに洗礼の聖歌「キリストに洗礼を受けた者は皆、キリストを着たのである」が歌われます。大斎の40日間はラザロの土曜日の前日に終わりますが、この日は依然として断食が守られます。ただし、その厳しさはやや緩和されます。ロシアでは、ラザロの土曜日にキャビアを食べるのが伝統です。

ラザロはまた、東方正教会の典礼暦において、3月17日の固定祝日にも記念されています。一方、898年に彼の聖遺物がキプロスからコンスタンティノープルへ移送されたことは、10月17日に祝われます。

6.2. ローマ・カトリックおよびその他の西方教会

ローマ・カトリック教会の一般ローマ暦では、ラザロは姉妹のベタニアのマリア、マルタと共に、7月29日に記念日として祝われています。以前のローマ殉教史では、彼は12月17日の聖人の中に置かれていました。キューバでは、12月17日の「サン・ラザロ」の祝祭が主要な祭りとなっており、ハバナ郊外のエル・リンコンにある聖ラザロの像(キューバで最も神聖なイコンの一つ)を収容する礼拝堂への巡礼が行われます。

聖公会の一部管区の聖人暦では、ラザロは「主の仲間であるマリア、マルタ、そしてラザロ」という肩書のもと、7月29日に小祝祭として記念され、適切な聖書日課と招詞が定められています。ルター教会の聖人暦でも、ラザロはベタニアのマリア、マルタと共に7月29日に記念されています。

7. 他のラザロとの混同

「ラザロ」という名前は、ルカによる福音書に記された金持ちとラザロのたとえ話にも登場します。この物語は、裕福な男とラザロという名の貧しい乞食の生と死における関係を描いています。地獄にいる死んだ裕福な男は、天国にいるアブラハムに、ラザロを自分の元に送って、自分の家族が同じ運命をたどらないように警告してくれるよう懇願します。アブラハムは、「もし彼らがモーセと預言者に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から誰かがよみがえっても、彼らは納得しないだろう」と答えます。

歴史的にキリスト教においては、このたとえ話に登場する乞食のラザロ(祝日は6月21日)と、ベタニアのラザロが時に混同され、聖像画では両者が皮膚病の瘡蓋と松葉杖と共に描かれることがあります。

ロマネスク美術のブルゴーニュやプロヴァンス地方の入口に彫られた聖像画は、このような混同を示している可能性があります。例えば、アルルのサン=トロフィーム教会の西入口では、乞食のラザロが聖ラザロとして王座に座って描かれています。同様の例は、アヴァロンの教会、ヴェズレーのサント=マドレーヌ大聖堂の中央入口、そしてオートゥン大聖堂の入口にも見られます。

7.1. 聖ラザロ騎士団

聖ラザロ騎士団は、エルサレム王国の十字軍によって12世紀に設立されたハンセン病患者のための病院を起源とする騎士団です。ハンセン病患者たちは、乞食のラザロ(ルカ16章19-31節)を自分たちの守護聖人として敬い、通常はその病院を彼に捧げていました。

8. 他の宗教におけるラザロ

ラザロは、キリスト教以外の宗教的伝統においても異なる形で認識され、位置づけられています。

8.1. イスラム教

ラザロは中世イスラムの伝統にも登場し、イエス・キリストの敬虔な仲間として尊敬されていました。クルアーンにはラザロという名の人物は登場しませんが、イエスが死者を蘇らせる奇跡を行ったこと(クルアーン3章49節)が記されています。イスラムの伝承では、イエスのこれらの奇跡的な物語がしばしば詳細に語られますが、ラザロに言及されるのは時折でした。

例えば、タバリーはその『ターリーク』の中で、これらの奇跡について一般的に述べています。しかし、アル=タアビリーは、ヨハネによる福音書に忠実に従って次のように述べています。「ラザロ(アル=アジール)が死に、彼の姉妹がイエスに知らせを送った。イエスは彼の死から3日後(福音書では4日後)に到着し、姉妹と共に岩の墓に行き、ラザロを蘇らせた。そして彼には子供が生まれた。」同様に、イブン・アル=アシールの記述では、蘇生された男は「アジール」と呼ばれており、これは「ラザロ」のアラビア語の別の表記です。

8.2. サンテリア

シンクレティズム(習合)を通じて、ベタニアのラザロと、ルカによる福音書の乞食ラザロという二つの人物が融合した「ラザロ」は、サンテリア信仰において、ヨルバ人の神であるババルー・アイェとして重要な存在となりました。キリスト教の福音書に登場する乞食のラザロと同様に、ババルー・アイェは犬に舐められた皮膚病の瘡蓋に覆われた人物として描かれ、神の介入によって癒されたと信じられています。

「聖ラザロの松葉杖」として知られる銀のチャームや、聖ラザロの標準的なカトリック様式のメダルは、特にHIV/AIDS患者の医療的苦痛の場合に、習合された神の助けを求めるお守りとして着用されます。サンテリア信仰では、聖ラザロと関連付けられる日付は12月17日ですが、これは乞食の聖人の祝日である6月21日と関連する聖像表現に依存しているにもかかわらずです。

9. 芸術における描写

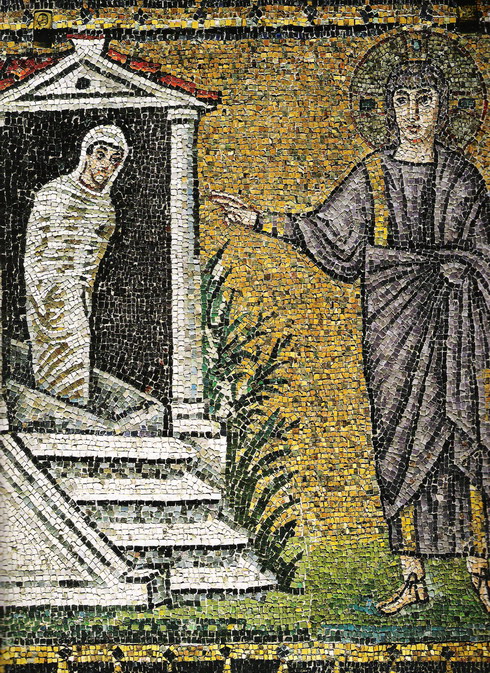

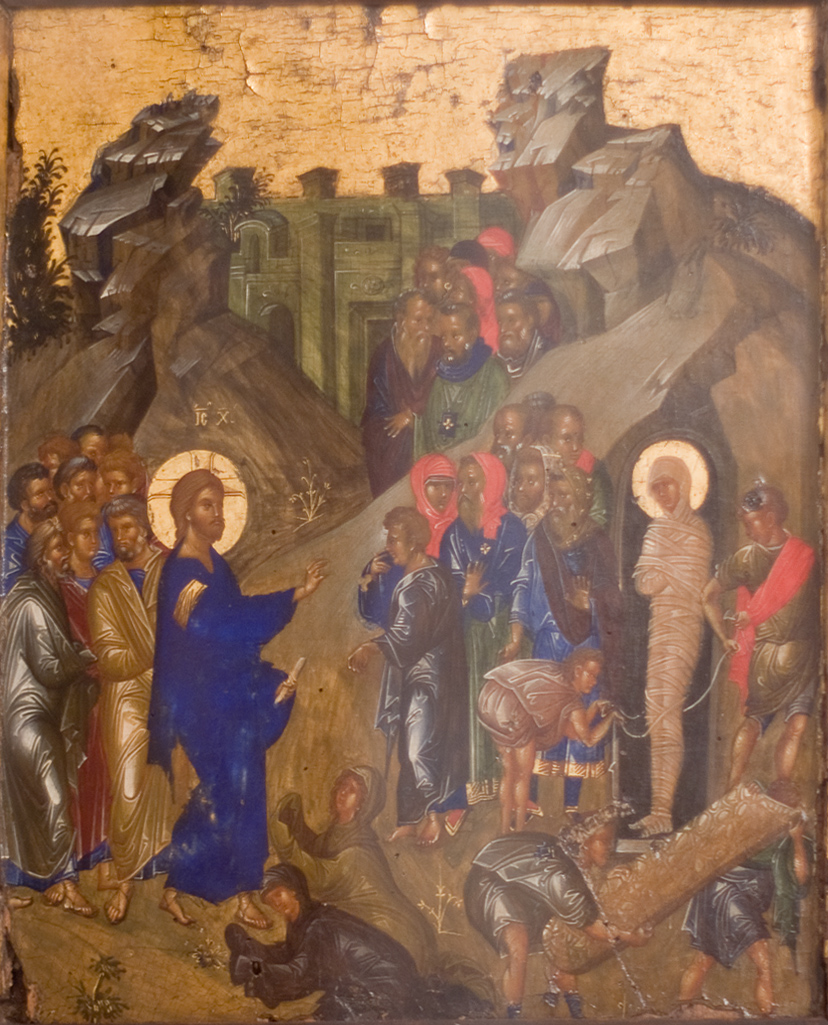

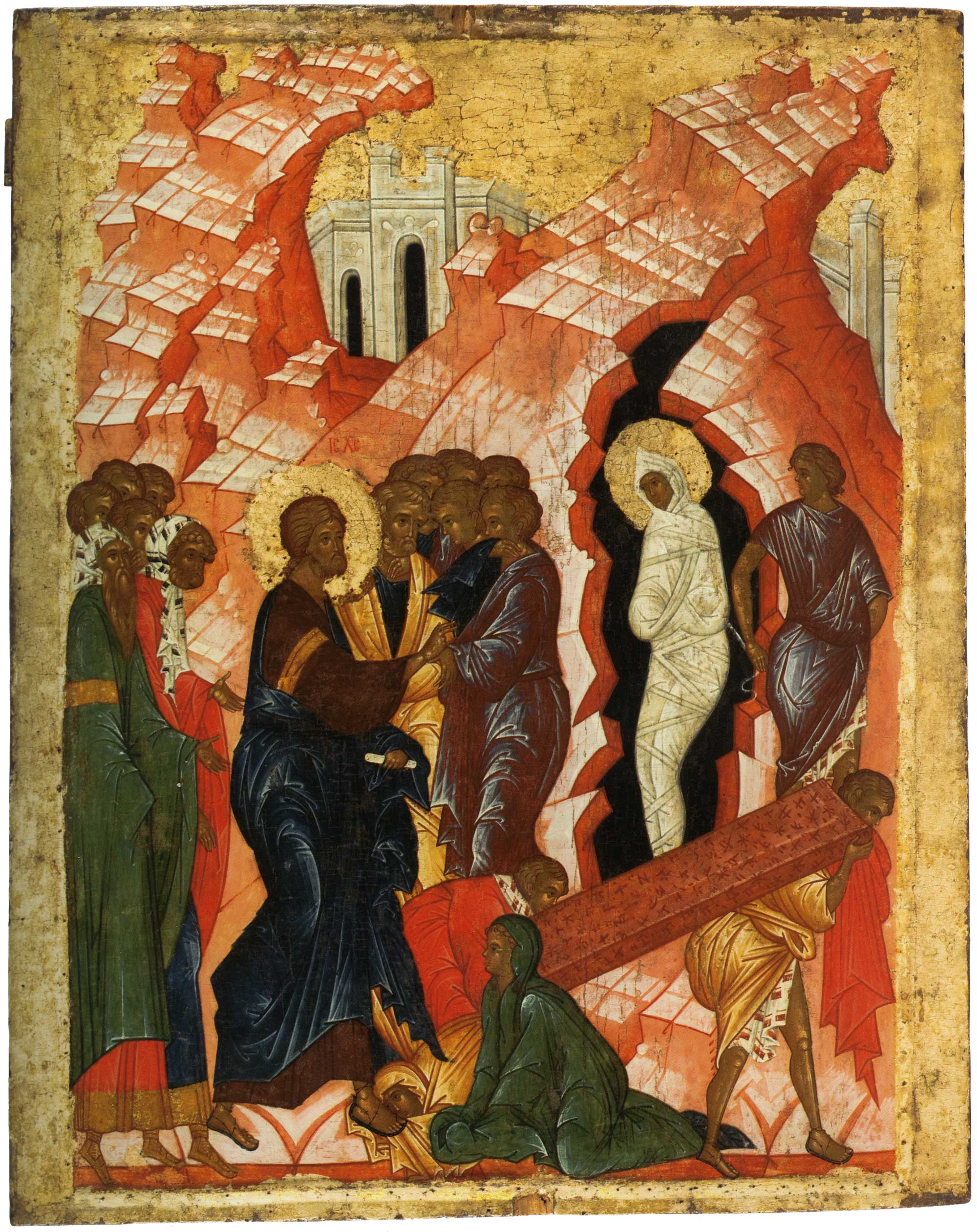

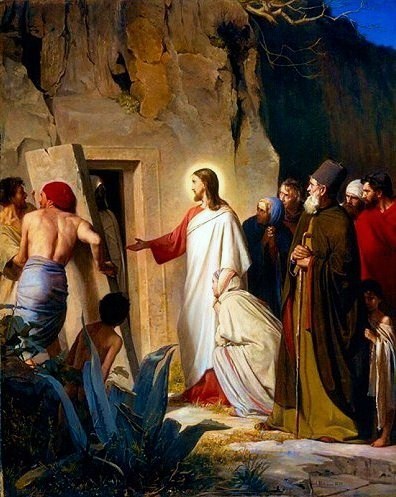

ラザロの蘇生は、宗教芸術における人気の主題であり、様々な時代において多くの有名な作品が制作されてきました。

最も有名な絵画の2つは、カラヴァッジオによる『ラザロの復活』(1609年頃)と、セバスティアーノ・デル・ピオンボによる『ラザロの復活』(1516年)です。

その他、ルネサンスからバロック期にかけては、多くの著名な画家がこの主題に取り組んでいます。レンブラント・ファン・レインやジュゼッペ・サルヴィアーティらの作品はその一例です。

ビザンチン時代やロシアのイコンもまた、ラザロの復活のテーマを美しく表現しています。

近代以降も、フィンセント・ファン・ゴッホやレオン・ジョゼフ・フロランタン・ボナ、カール・ハインリヒ・ブロッホ、ウィリアム・ブレイクといった画家たちが、それぞれの解釈でラザロの物語を描き続けています。

さらに、羊皮紙に描かれたイルミネーションなど、多様なメディアでこの主題が描かれてきました。

『ラザロの蘇生』は、ローマのカタコンベにおける最も人気のある芸術的テーマの一つであり、2世紀の例も含まれています。

10. 大衆文化における影響

それぞれの聖書の物語から西洋文化に広く知られているラザロ(ベタニアのラザロと「金持ちとラザロ」の乞食ラザロ)の二つの人物は、音楽、文学、芸術に何度も登場してきました。参照の大部分はベタニアのラザロに関するものです。

10.1. 文学

ラザロの物語は、古くから多くの文学作品に影響を与え、その主題や比喩として引用されてきました。

- 1851年のハーマン・メルヴィルの小説『白鯨』では、主人公イシュマエルが4度目の遺書を書いた後、「これから私が生きる日々はすべて、ラザロが復活した後の日々のように、まさに付加的な純粋な利益となるだろう」と述べています。

- フョードル・ドストエフスキーの1866年の小説『罪と罰』では、主人公の殺人者ラスコーリニコフが、自白を決意するきっかけとして、娼婦のソーニャにヨハネによる福音書のこの箇所を朗読させる場面が登場します。

- マーク・トウェインが1972年に死後出版した2つの短編小説では、弁護士が、ラザロが復活する前に所有していた財産について、彼の相続人が疑いのない権利を持っていたと主張する場面が描かれています。

- 劇作家ユージン・オニールは1925年に、ラザロの復活後の人生を描いた劇『ラザロは笑った』を執筆しました。これは彼の作品の中で最も多くの登場人物を必要とする劇で、完全版が上演されたのは一度だけですが、短縮版は何度か上演されています。

- 20世紀の多くの文学作品がラザロに言及しており、トルーマン・カポーティの短編「夜の木」(『夜の木とその他の物語』、1945年)や、ジョン・ノールズの小説『独立した平和』(1959年)などが挙げられます。

- 20世紀の詩歌では、レオニード・アンドレーエフの長編詩『ラザロ』(1906年)、T・S・エリオットの詩「J・アルフレッド・プルーフロックの恋歌」(1915年)、エドウィン・アーリントン・ロビンソンの詩「ラザロ」(1920年)、そしてシルヴィア・プラスの死後に出版された詩集『アリエル』(1965年)に収められた詩「レディ・ラザロ」に言及が見られます。

- ウィテカー・チェンバースの回顧録『証人』(1952年)は、「1937年、私はラザロのように、不可能の帰還を始めた」という一文で始まります。

- サイエンス・フィクションでは、ロバート・A・ハインラインのラザロ・ロングシリーズ(1941年-1987年)、ウォルター・M・ミラー・ジュニアの『聖頌-レイボウィッツに捧げる頌歌』(1960年)、フランク・ハーバートの『ラザロ・エフェクト』(1983年)などがラザロに言及しています。

- 2010年にアメリカの哲学教授キャスリーン・ヒギンズとロバート・C・ソロモンによって書かれた『大きな問い:哲学への短い入門』では、第5章の終わりに「科学者はラザロの蘇生の聖書物語について適切な説明を与えることができるだろうか?」と読者に問いかけています。

- リチャード・ビアードの『ラザロは死んだ』(2011年)は、イエスとラザロの友情という福音書の細部を膨らませ、彼らのナザレでの幼少期まで遡る斬新な小説です。『サンデー・ビジネス・ポスト』は、この小説を「並外れた小説ではない。西洋文学の最も古く、最も衝撃的な物語の一つを、ジャンルを超えて再構築し、覆す輝かしい作品である」と評しました。

- ジョン・ダーハクの『ラザロの骨』(2012年)は、戦禍に荒れ、資源豊かなカリブ海の島で交錯する人生を描いた、ダークでコミカルな、スリリングな超自然スリラーです。物語は、ベタニアのラザロがキリストによって復活した後、時の経過の中で邪悪な者たちの心と魂を求める不滅の審判の存在となるという前提を中心に展開します。

- ブライアン・L・ボーリー牧師による『ラリー:教会再建の小説』(2019年)は、教会を改善し成長させるための提案を牧師たちに行う「ラリー」という人物が登場する短編小説です。しかし読み進めるうちに、「ラリー」は実は聖書のベタニアのラザロ、つまりイエスの不滅の伝道奉仕者であると理解され始めます。

- リチャード・ツィムラーのベストセラー小説『ラザロによる福音書』(2019年、英語版)は、ラザロ自身の視点から書かれています。この本では、イエス・キリストのヘブライ語名であるイェシュア・ベン・ヨセフを初期のユダヤ教神秘主義者として描き、幼少期からのラザロとイェシュアの深い友情を探求しています。この本のテーマには、信仰の喪失にどう対処するか、愛する者のために払う恐ろしい犠牲、イェシュアの使命の超越的な意味、そして壊滅的なトラウマを経験した後どう生き続けるかなどが含まれています。オブザーバー紙は、この小説を「競争、裏切り、権力奪取、犠牲という非常に人間的な物語...おそらく、この勇敢で魅力的な小説の最も驚くべき側面は、ツィムラーが西洋文化で最もよく知られた物語をページをめくらせる物語に仕立て上げたことである」と要約しています。

10.2. 音楽

音楽の世界では、ラザロの物語は、特に現代キリスト教音楽やオルタナティブ・ロックの分野で、様々な形で再解釈され、表現されてきました。

- 1984年のカーマンによるゴスペル・ストーリーソング「ラザロ、出てきなさい」(Lazarus Come Forth)は、天国にいるラザロの視点から聖書の物語を再話した人気のある楽曲です。

- 現代的な再解釈としては、オーストラリアのオルタナティブ・ロックバンド、ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズのアルバム『ディグ・ラザロ、ディグ!!!』のタイトル曲が挙げられます。

- 他にも、ポーキュパイン・ツリー、コナー・オーバーズ、サーカ・サヴァイヴ、キマイラ、moe.、ウェス・キング、プラシーボといったバンドが、ラザロの復活の物語を暗示する「ラザロ」というタイトルの楽曲を制作しています。

- 特にデヴィッド・ボウイの同名曲「ラザロ」は、彼が末期がんであった時期に書かれたものであり、その歌詞と状況から、新たな意味を持つ楽曲として注目を集めました。

これらの楽曲は、ラザロの物語が持つ希望、絶望、そして再生という普遍的なテーマを、様々な音楽ジャンルと視点から探求しています。

10.3. その他の大衆文化

ラザロの物語やイメージは、文学や音楽の枠を超え、映画、テレビドラマ、ビデオゲーム、さらには政治的言説など、現代の様々な分野で引用され、再解釈されてきました。

- 政治的な比喩**: 困難な状況からの政治家の復活を指して、ラザロが引用されることがあります。例えば、ジョン・ハワードはオーストラリア自由党の党首の座を失った後、その奪還の可能性を「トリプルバイパスを受けたラザロ」と評しましたが、彼は実際に党首の座を奪還し、最終的にオーストラリア首相となりました。また、ハイチの元大統領ジャン=ベルトラン・アリスティドが亡命先からハイチに帰還した際、ジャーナリストのエイミー・ウィレンツは、彼の帰還とその政治的意義について「ハイチのラザロ」と表現しました。

- 映画・テレビ**:

- バットマンのコミックシリーズでは、ラーズ・アル・グールが「ラザロの池」(Lazarus Pit)と呼ばれる泉によって、しばしば生き返るとされています。

- デニス・ポッターが末期がんであった時期に執筆した、24世紀を舞台とする未来のディストピアを描いた4部作のテレビシリーズ『コールド・ラザロ』では、冷凍保存された20世紀の作家ダニエル・フィールズの思考を復活させようとする陰謀が物語の中心となります。

- テレビドラマ『ドクター・フー』のエピソード「ラザロの実験」では、リチャード・ラザロ教授が若返りの実験を披露しますが、その失敗により生命力を吸い取る怪物へと変貌してしまいます。

- 2015年のSF映画『インターステラー』では、人類の新天地を求める移住計画が「ラザロ計画」と名付けられています。

- 2015年のホラー映画『ラザロ・エフェクト』は、死者を蘇生させる研究を描いています。

- ビデオゲーム**:

- インディーゲームのローグライク・ビデオゲーム『The Binding of Isaac: Rebirth』では、プレイアブルキャラクターの一人に「ラザロ」がおり、彼はゲームの各フロアで一度だけ死からよみがえる能力を持っています。

- 科学技術**:

- GPS衛星の中には、一度機能停止してから復活したために「ラザロ」という愛称が付けられた人工衛星が存在します。

- 医学の「ラザロ徴候」やラザロ症候群は、臨床的に死亡したと判断された患者が自発的に循環が再開する現象を指す言葉として使われます。

- 分類学においては、絶滅したとみなされた後に再発見された生物種を指すラザロ生物群という用語があります。

これらの例は、ラザロの物語が持つ「死からの再生」という普遍的なテーマが、いかに多様な形で現代社会に影響を与え続けているかを示しています。