1. 概要

教皇レオ9世(Leo PP. IXラテン語、Papst Leo IX.ドイツ語、Papa Leone IX.イタリア語; 1002年6月21日 - 1054年4月19日)は、本名をブルーノ・フォン・エギスハイム=ダグスブルク(Bruno von Egisheim-Dagsburgドイツ語)といい、1049年2月12日から1054年に死去するまでカトリック教会の首長および教皇領の統治者を務めた第152代ローマ教皇である。中世において最も歴史的に重要な教皇の一人とされ、特に東西教会の分裂を決定づける上で重要な役割を果たした。これはカトリック教会と東方正教会が正式に分離した転換点と見なされている。

レオ9世は、カトリック教会の改革において伝統的な道徳を重視した。その最初の公的な行動の一つは、1049年の復活祭の教会会議の開催であった。彼はハインリヒ3世とザクセンで合流し、ケルンやアーヘンに同行した。また、ランスで高位聖職者会議を招集し、そこでいくつかの重要な改革勅令が可決された。マインツでは、イタリア、フランス、ドイツの聖職者、そして東ローマ帝国の使節が参加する会議を開催し、ここでも聖職売買(シモニア)と聖職者の婚姻が主要な議題とされた。彼はカトリック教会において聖人と見なされており、その記念日は4月19日に祝われる。

2. 生涯

教皇レオ9世は、教皇に選出される以前の生涯において、貴族としての出自と神学教育、そして司教としての統治経験を積んだ。

2.1. 若年期と教育

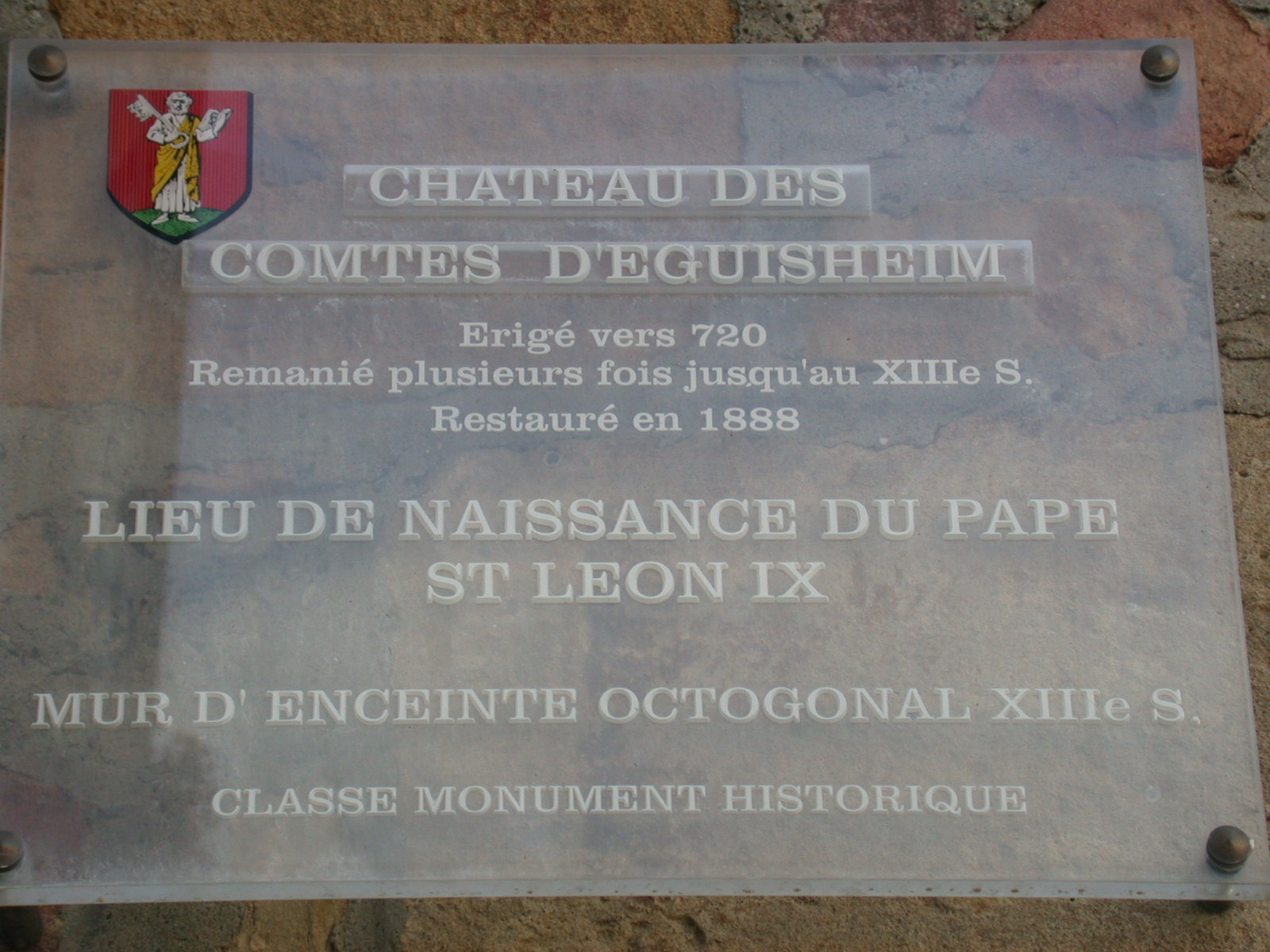

ブルーノは1002年6月21日、現在のフランスのアルザス地方に位置するエギスハイムで、ノルトガウ伯ユーグ4世とダボのハイルヴィヒの間に生まれた。彼の父はフランク族の貴族であり、母は敬虔さで知られる女性であった。彼の家系は高貴な家柄であり、父ユーグ伯はコンラート2世の従兄弟にあたる。

5歳の時、ブルーノはトゥール司教ベルトルトの保護下に入り、貴族の子弟のための学校で教育を受けた。彼は幼少期から並外れた知性と謙虚さを示し、深いカトリック信仰の伝統の中で育った。1017年にはトゥールのサン=テティエンヌ大聖堂の律修司祭となり、数年後には司祭に叙階された。

2.2. トゥール司教時代

1024年、従兄弟のコンラート2世が皇帝に即位すると、ブルーノは新皇帝の宮廷に送られ、「礼拝堂で奉仕する」ことになった。1026年には助祭の地位にあり、コンラート2世がイタリアでの権威を確立するために遠征に出た際、トゥール司教ヘリマンが老齢のため軍を率いることができなかったため、ブルーノがその指揮を任された。この遠征中にヘリマン司教が死去し、ブルーノはすぐに後任に選出された。コンラート2世は彼をより高位の職に就けることを望んでいたため、当初はこの取るに足らない司教区への就任を渋ったが、ブルーノは皇帝を説得してその職を受け入れた。

1027年に司教に聖別されたブルーノは、その後20年以上にわたり、困難な時代の中でトゥール司教区を統治した。彼は飢饉だけでなく、国境の町として戦争にも頻繁に直面した。ブルーノはコンラート2世、そして後のハインリヒ3世に重要な政治的貢献をした。彼は平和を築く術を知っており、必要とあれば自衛のために剣を振るうことも厭わなかった。コンラート2世によってロベール2世に派遣された際には、フランスと帝国の間に強固な平和を確立し、コンラートとロベールの息子たちの治世においてもその平和は破られなかった。一方で、彼はコンラートに反逆したブロワ伯ウード2世から司教都市を守り、「その知恵と努力によって」ブルグントを帝国に加えた。

トゥール司教として、ブルーノはクリュニー修道院の規律を広めることに熱心に取り組み、誠実で改革的な聖職者として広く知られるようになった。彼は司教在任中に両親と二人の兄弟を亡くし、悲しみに暮れたが、音楽に慰めを見出し、その才能を大いに発揮した。

3. 教皇選出と即位

1048年にダマスス2世が死去した後、同年12月にヴォルムスで開催された会議でブルーノが後継者として選出された。皇帝とローマの代表団はともにこの人選に同意した。しかし、ブルーノ自身は教会法に則った選挙を望んでおり、受諾の条件として、まずローマへ赴き、ローマの聖職者と民衆の自由な意思によって選出されるべきだと主張した。

クリスマス直後に出発したブルーノは、ブザンソンでクリュニーのユーグ修道院長と会見し、そこで後にグレゴリウス7世となる若き修道士ヒルデブランドが彼の旅に加わった。翌年2月、巡礼者の姿でローマに到着した彼は、市民から熱烈な歓迎を受け、ローマ教区の聖職者と市民の要請に応じて教皇職を受諾し、聖別を受けてレオ9世の教皇名を名乗って着座した。新教皇の周囲には、ルミルモンのユーグ、ロレーヌのフレデリク、シルヴァカンディダのウンベルト、ヒルデブランドといった、有能な改革者たちが集まった。

4. 教皇在位と教会改革

レオ9世は教皇として、乱れた教会秩序の回復を目指し、その主要な施策を通じて教会組織と聖職者の倫理に大きな影響を与えた。彼は聖職売買の撲滅と聖職者の独身制の強化に尽力し、後のグレゴリウス改革の先駆者として評価されている。

4.1. 教会秩序の回復と改革

レオ9世はカトリック教会の改革において、伝統的な道徳規範の回復を重視した。教皇就任後、彼の最初の公的な行動の一つは、1049年の復活祭の教会会議を開催することであった。この会議では、次助祭以下の聖職者に対する独身制が改めて義務付けられた。また、この教会会議において、レオ9世はあらゆる種類の聖職売買(シモニア)に対する自身の確固たる信念を明確にすることに成功した。

その後の1年間は、レオ9世の教皇在位期間の顕著な特徴である、イタリア、ドイツ、フランス各地への巡回に費やされた。彼はパヴィアで教会会議を主宰した後、ザクセンでハインリヒ3世と合流し、ケルンとアーヘンに同行した。また、ランスで高位聖職者会議を招集し、そこでいくつかの重要な改革勅令が可決された。当時のフランス王アンリ1世はレオ9世のフランス領内への立ち入りを認めなかったが、レオ9世はこれを押し切って入国した。聖レミ教会の献堂式に際して、レオ9世は式典に参加した各司教に対し、「聖職売買によって聖職を得たことも与えたこともない」と宣誓することを義務付けた。その結果、ランス大司教を含む5人の司教が宣誓できなかったが、心から過ちを認めた者は赦された。これにより、聖職売買や公然たる不正行為が抑制された。マインツでは、イタリア、フランス、ドイツの聖職者、そして東ローマ帝国の使節が参加する会議を開催し、ここでも聖職売買と聖職者の婚姻が主要な議題とされた。

レオ9世は、ローマ教皇として初めて教会改革に着手した人物であり、その改革はクリュニー修道院の主張から多大な影響を受けていた。彼はクリュニー修道院出身者をはじめ、後に教皇グレゴリウス7世となるヒルデブランドなど、数多くの有能な改革者たちを教皇庁に取り込んだ。これにより教皇庁の組織は強化され、多くの修道院がローマと結びつけられた。

レオ9世の在位期間は5年に及んだが、そのうちローマで過ごしたのは半年にも満たなかったと推定される。これは、彼がドイツやフランスの各地で改革的な教会会議を開催し、現地の司教や修道院長を集めて「倫理的刷新」を合言葉に聖職売買やニコライスム(聖職者妻帯)の禁止を決議し、その徹底に努めたためであった。この活動は、後のグレゴリウス改革の先駆的な営みであり、初期教会改革を代表する重要な試みと評価されている。

4.2. シノド(公会議)の開催

レオ9世は、在位中に計12回の教会会議(シノド)を招集し、教会の倫理的・教義的課題に取り組んだ。

1049年の復活祭の教会会議では、聖職者の独身制と聖職売買の禁止が主要議題であった。1050年4月29日には、再び復活祭の教会会議を招集し、主にトゥールのベレンガリウスの教えに関する論争を扱った。同年にはサレルノ、シポント、ヴェルチェッリで地方教会会議を主宰した。9月には母国ドイツを再訪し、ローマに戻って第三の復活祭の教会会議を招集した。この会議では、聖職売買によって叙階された者たちによる叙階の再有効性について議論された。

4.3. 神学論争と教義の確立

レオ9世の在位中には、トゥールのベレンガリウスの教えに関する神学論争が発生した。ベレンガリウスは聖体の教義について異端的な見解を唱え、レオ9世は1050年の復活祭の教会会議において、彼の主張を断罪した。

5. 東西教会の分裂

レオ9世の教皇在位期間は、東西教会の分裂という教会史上の大きな転換点と重なる。この分裂は、ローマ・カトリック教会と東方正教会の間の最終的な決別を意味した。

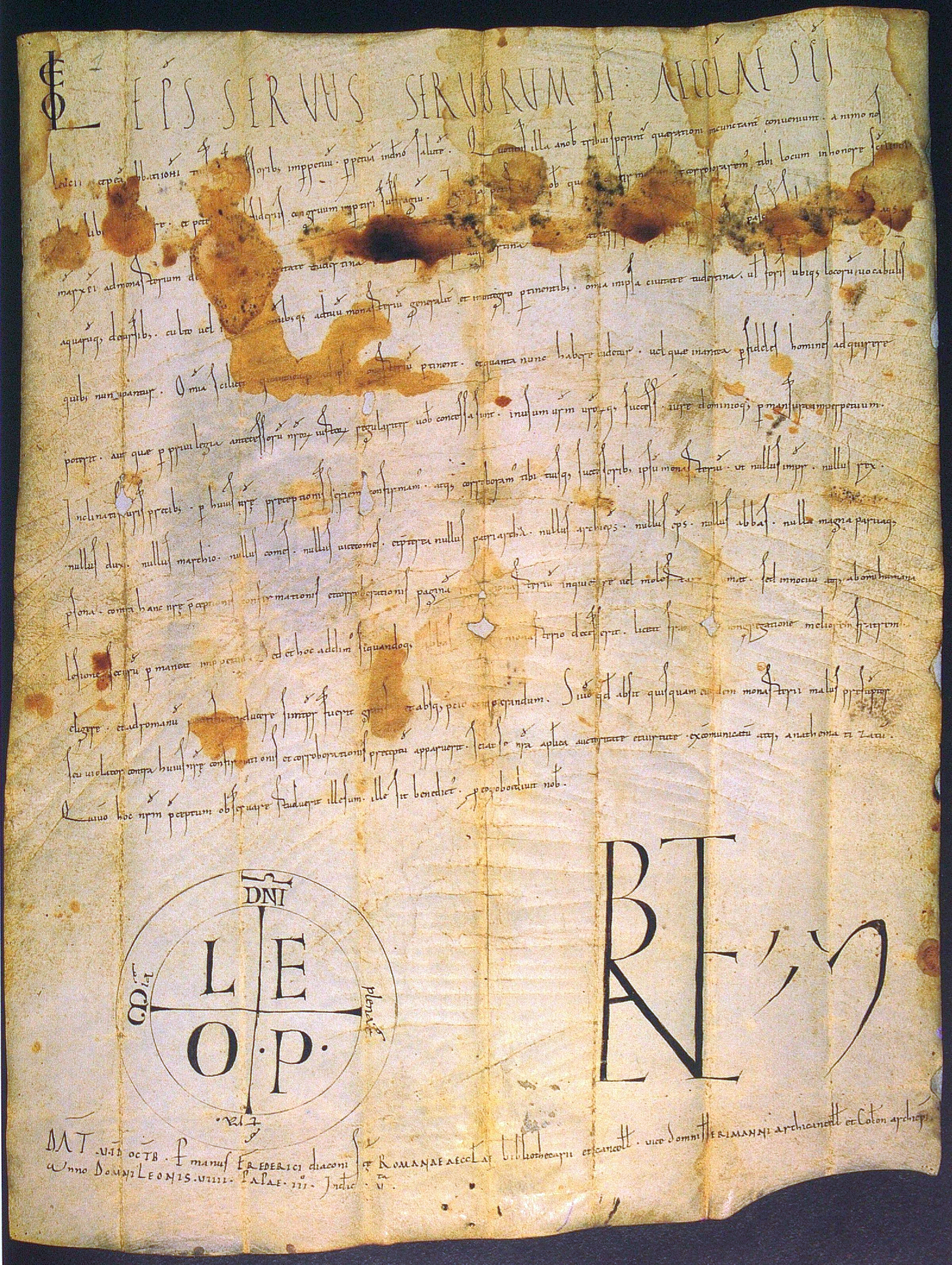

当時のコンスタンティノープル総主教ミハイル1世ケルラリオスは、ブルガリア大主教レオを通じて、ラテン教会における無酵母パンの使用や断食日を非難する書簡を教皇に送った。レオ9世は1054年、ミハイル1世に対し、当時本物と信じられていたコンスタンティヌスの寄進状の大部分を引用した書簡を送った。彼はミハイルに対し、寄進状は完全に真正なものであり、虚偽ではないため、聖ペトロの使徒的後継者である教皇のみが首位権を有し、全教会の正当な首長であると主張した。

レオ9世は死去する前に、シルヴァカンディダのウンベルト枢機卿を団長とする使節団をコンスタンティノープルに派遣し、ミハイル・ケルラリオス総主教との交渉にあたらせた。しかし、ウンベルトは交渉を早々に打ち切り、総主教を破門する教書を渡した。この行為は、教皇がすでに死去していたため法的には無効であったが、総主教はこれに対し、ウンベルトとその使節団を破門する教書で応じた。この出来事が、東西教会の公式な分離と広く見なされている。

この後、ミハイル総主教はコンスタンティノープルのラテン教会の教会を閉鎖し、ディプティカにおける教皇の記念を停止し、他の総主教たちに教皇を非難する書簡を送った。アンティオキア総主教ペトロ3世は、ミハイルによるローマへの非難のほとんどを拒否し、彼に妥協を促した。

この分裂の背景には、東ローマ皇帝コンスタンティノス9世、西ローマ皇帝ハインリヒ3世、そして教皇レオ9世が、北方の異民族やイスラム教徒に対抗するために協力しようとする動きがあった。しかし、ミハイル・ケルラリオス総主教は、南イタリアにおける教皇の影響力増大が自身の権限を脅かすものと見ていた。1052年には、新しくアンティオキア総主教となった聖ペトロが、古くからの慣習に従い、教皇に就任の報告書を送った。

レオ9世とコンスタンティノス9世は和解を模索し、将軍アルギュロスを仲介として交渉を進めた。1053年末、ミハイル・ケルラリオス総主教はローマ教会を激しく非難し、コンスタンティノープルにおけるラテン典礼を攻撃した。コンスタンティノス皇帝は、アルギュロスの説得に従い、ケルラリオスにレオ9世への和解書簡を書かせ、ローマとコンスタンティノープルの関係改善の基礎を築こうとした。ケルラリオスは書簡を書き、教皇からは好意的な返信があった。

しかし、ケルラリオスは、無酵母パンに関する論争以来、アルギュロスを憎んでおり、この件でさらに不満を募らせた。彼は極端な典礼上の攻撃を開始した。ブルガリアのオフリダ大主教レオ(当時完全にビザンツに従属)は、南イタリアのトラーニ司教(ビザンツ領内にあるがローマに属する教区)に書簡を送り、ラテン教会の誤謬を非難した。これに続いて、ストゥディオス修道院の修道士も同様の文書を作成した。

これらの文書は、ラテン教会の「恐ろしい誤謬」として、無酵母パンの使用(「死んだパン」「生命のない物質」と批判し、ユダヤ人の慣習の模倣と見なした)、血を抜かない肉の摂取(聖霊の命令への粗暴な違反と見なした)、土曜日の断食(安息日遵守の意図と見なした)、四旬節中のアレルヤの省略(伝統に反すると見なした)、司祭が髭を剃ることなどを挙げた。総主教の命令により、コンスタンティノープルのラテン教会は閉鎖され、混乱の中で多くの聖体が踏みにじられた。

レオ9世の側近には、ドイツ出身の神学者であるムアンムティエのウンベルト枢機卿がいた。彼は聡明で断固とした改革派であり、これらの文書をラテン語に翻訳し、教皇は彼に返答の作成を委ねた。ウンベルトはビザンツ側が提起した詳細な議論には応じず、ニカイア公会議で確認された使徒座の権威が「何人によっても裁かれることはない」と主張した。

ミハイル・ケルラリオスは教皇に対し、「もしローマの教会で私の名が敬意をもって扱われるならば、私は全世界であなたの名が敬意をもって扱われることを保証する」と書簡を送った。これに対し、教皇は東方教会がペトロとの一致を保つべきであり、さもなければ「異端、離教、サタンの会堂」となるだろうと返答した。

レオ9世は、この問題を解決するために、ウンベルト枢機卿とフレデリク(後のステファヌス9世)をコンスタンティノープルに派遣した。しかし、この二人には柔軟性が欠けており、ビザンツの複雑な外交問題に不慣れであった。彼らは無酵母パンと酵母パンの論争を受け入れ、東方司祭の家族を持つことや、ギリシャ教会の他のいくつかの点を批判した。「あなた方だけが聖なる者なのか?」と彼らは問いかけた。

使節団は皇帝のみを相手にし、総主教について語る際には最も辛辣な言葉を用いた。一方、総主教は使節団の権限を否定した。ビザンツの民衆は、西欧人が最初から現在まで行ってきたすべてのミサが不成立で無効であると主張した。この間、総主教は沈黙を保ち、ほとんど介入せず、時を待っていた。

1054年7月16日、ウンベルト枢機卿と彼の補佐官たちは、荘厳な典礼の時間にアヤソフィア大聖堂に現れた。彼らは総主教が教皇の権威に反抗し、混乱を引き起こしていると激しく非難した後、祭壇の上に破門教書を置き、大聖堂を立ち去った。彼らは履物の埃を払い、「主よ、我々をご覧になり、裁き給え」と述べた。

教会法的には、この破門は無効であった。なぜなら、教皇レオ9世はすでに4月19日に死去しており、特使たちの教皇代理としての権限は失効していたからである。

コンスタンティノス9世は、北方異民族に対抗するためにローマとの和解を望んでおり、事態を収拾しようと試みた。しかし、民衆の暴動が発生し、仲介役を買って出たアンティオキア総主教聖ペトロは追放された。

ケルラリオス総主教は、広場で破門教書の写しを焼却したが、原本は西欧人の「永遠の恥の証拠」として保管した。1054年7月24日、東方教会の教会会議がアヤソフィア大聖堂で開かれ、多数の大司教が参加し、ラテン教徒が真の信仰を歪めようとした罪を犯したとする教会会議勅令が公布された。数週間後、ケルラリオスはさらに文書を追加し、ローマに対するコンスタンティノープル座の権利を規定し、自らを真のキリスト教の唯一の代表者と見なした。

6. ノルマン人との衝突

イタリア南部におけるノルマン人の絶え間ない攻撃を恐れたビザンツ帝国は、絶望的な状況でノルマン人の精神的指導者である教皇レオ9世に助けを求めた。アプリアのウィリアムによれば、ビザンツ帝国は教皇に対し、「自由を失ったイタリアを解放し、アプリアを支配し、その住民を抑圧している邪悪な民を去らせるよう」懇願したという。

1053年の第四回復活祭の教会会議の後、レオ9世はイタリア兵とシュヴァーベン人傭兵からなる軍を率いて、イタリア南部のノルマン人勢力に対抗すべく出陣した。熱心なキリスト教徒であったノルマン人たちは、彼らの精神的指導者である教皇と戦うことを躊躇し、和平を求めようとした。しかし、シュヴァーベン人傭兵が彼らを嘲笑したため、戦闘は避けられないものとなった。

レオ9世は自ら軍を率いたが、彼の軍は1053年6月18日のチヴィターテの戦いで完敗を喫した。それにもかかわらず、勝利した敵と会見するために都市から出た彼を、ノルマン人たちは全面的な服従、許しを請う懇願、そして忠誠と臣従の誓いをもって迎えた。1053年6月から1054年3月まで、教皇はベネヴェントで「名誉ある捕虜」として拘束された。彼はカラブリアとアプリアにおけるノルマン人の征服を認めるまで解放されなかった。ローマに帰還した後、彼は長く生きることなく、1054年4月19日に死去した。捕虜生活中にマラリアに罹患し、それが死因になったとされる。

7. 死去

教皇レオ9世は、ノルマン人との衝突による捕虜生活からローマに帰還した後、長く生きることなく、1054年4月19日に死去した。彼の遺体はサン・ピエトロ大聖堂に埋葬された。

8. 遺産と評価

教皇レオ9世は、カトリック教会史上最も偉大な教皇の一人として記憶されている。彼の断固たるリーダーシップと教会刷新へのビジョンは、後世に深い影響を残した。彼は忠実な牧者、勇敢な改革者、そして謙虚な奉仕者として称賛されている。キリストへの忠実さと福音の真理を守るという彼の献身は高く評価されており、今日に至るまで世界中の精神的指導者たちの模範であり続けている。

8.1. 列聖と記念

レオ9世は、その死後、1087年にカトリック教会によって聖人として列聖された。彼の記念日は、彼が死去した日である4月19日に祝われている。