1. 概要

ブルガリア共和国、通称ブルガリアは、ヨーロッパ南東部、バルカン半島に位置する共和制国家である。北にルーマニア、西にセルビアおよび北マケドニア、南にギリシャおよびトルコと国境を接し、東は黒海に面している。首都はソフィアである。国土面積は11.10 万 km2で、ヨーロッパでは16番目に広い国である。主要都市にはソフィアの他、プロヴディフ、ヴァルナ、ブルガスなどがある。

ブルガリアの地に存在した最初期の社会の一つに、紀元前6500年頃のカラノヴォ文化がある。紀元前6世紀から紀元前3世紀にかけて、この地域は古代トラキア人、ペルシャ人、ケルト人、古代マケドニア人の戦場となったが、紀元45年にローマ帝国がこの地域を征服すると安定した。ローマ帝国分裂後、この地域への部族侵入が再開され、6世紀頃にはスラヴ人が定住した。その後、アスパルフに率いられたブルガール人が古き大ブルガリアの地から侵攻し、7世紀後半にバルカン半島を恒久的に支配下に置いた。彼らは第一次ブルガリア帝国を建国し、681年に東ローマ帝国との条約によって承認された。第一次ブルガリア帝国はバルカン半島の大部分を支配し、キリル文字を開発するなどスラヴ文化に大きな影響を与えた。この帝国は11世紀初頭、東ローマ皇帝バシレイオス2世によって征服・解体されるまで続いた。1185年のアセンとペタルの蜂起により第二次ブルガリア帝国が成立し、イヴァン・アセン2世(1218年 - 1241年)の治世下で最盛期を迎えた。しかし、度重なる消耗戦と封建的な争いの後、帝国は崩壊し、1396年には約5世紀にわたるオスマン帝国の支配下に入った。

1877年から1878年の露土戦争の結果、第三次ブルガリア国家が形成され、1908年にオスマン帝国からの独立を宣言した。しかし、多くのブルガリア民族が新国家の国境の外に取り残されたため、民族統一主義的な感情が高まり、近隣諸国との紛争や両世界大戦におけるドイツとの同盟へと繋がった。1946年、ブルガリアはソビエト連邦主導の東側諸国の傘下に入り、社会主義国家となった。支配政党であったブルガリア共産党は1989年の革命後に一党独裁体制を放棄し、複数政党制による選挙を認めた。その後、ブルガリアは民主主義と市場経済へと移行した。1991年に民主的な憲法を採択して以来、ブルガリアは28の州からなる単一の議院内閣制共和国であり、政治、行政、経済の中央集権化が進んでいる。

ブルガリアは世界銀行により高所得経済国に分類されている。その市場経済は欧州単一市場の一部であり、主にサービス業、次いで工業(特に機械製造と鉱業)、そして農業に基づいている。一方で、同国は人口危機に直面しており、人口は1989年の約900万人をピークに、2024年現在では640万人未満に減少している。

ブルガリアは欧州連合(EU)、シェンゲン圏、北大西洋条約機構(NATO)、欧州評議会の加盟国である。また、欧州安全保障協力機構(OSCE)の創設メンバー国の一つであり、国連安全保障理事会の理事国を3度務めた実績を持つ。

2. 国名

ブルガリアという国名は、第一次ブルガリア帝国を建国したテュルク系のブルガール人に由来する。彼らの名前の起源は完全には解明されておらず、紀元4世紀以前に遡ることは困難であるが、チュルク祖語の*bulga*ブルガtrk(「混ぜる」「揺らす」「かき混ぜる」の意)およびその派生語である*bulgak*ブルガクtrk(「反乱」「無秩序」の意)に由来する可能性がある。この意味はさらに「反逆者」「扇動する者」「無秩序な状態を生み出す者」、そしてその派生として「騒乱を起こす者」へと拡張される。内陸アジアにおいて音韻的に近い名前を持つ部族集団は、しばしば同様の言葉で記述されており、例えば、4世紀に「混血民族」かつ「騒動を起こす者」として描かれた「五胡」の一部族である歩落稽プロクケイ(Bùluòjī)中国語が挙げられる。

正式名称はブルガリア語でРепублика Българияレプブリカ・バルガリヤ (IPA: rɛˈpublikɐ bɐɫˈɡarijɐ, ラテン文字転写: Republika Bǎlgariya)ブルガリア語。通称はБългарияバルガリヤ (IPA: bɐɫˈɡarijɐ, ラテン文字転写: Bǎlgariya)ブルガリア語。

公式の英語表記はRepublic of Bulgariaリパブリック・オブ・ブルガリア英語。通称はBulgariaバルガリア (IPA: bʌlˈɡɛəriə)英語。

日本語の表記は、ブルガリア共和国。通称はブルガリア。漢字表記は勃牙利で、勃と略される。

3. 歴史

ブルガリアの歴史は、先史時代の文化から始まり、古代のトラキア人、ローマ帝国、東ローマ帝国、そしてオスマン帝国の支配を経て、近代国家の形成、共産主義体制、そして民主化へと至る複雑な道のりを辿ってきた。それぞれの時代は、ブルガリアの社会、文化、そして国際関係に深い影響を与え、現代のブルガリアを形成する上で重要な役割を果たしてきた。

3.1. 先史時代と古代

現在のブルガリアの地における人類活動の最初期の痕跡としては、約15万年前、すなわち中期旧石器時代に遡るネアンデルタール人の遺物が挙げられる。この地で発見されたホモ・サピエンスの遺物は、約4万7千年前のものとされており、これはヨーロッパにおける現生人類の最初期の到来を示すものである。紀元前6500年頃にはカラノヴォ文化が興り、この地域で農業によって繁栄したいくつかの新石器時代社会の一つとなった。紀元前5千年紀の銅器時代のヴァルナ文化は、金細工の冶金術を発明したとされている。関連するヴァルナ古墳群の宝物には、約6000年以上前の世界最古の黄金装飾品が含まれており、この宝物は初期ヨーロッパ社会における社会階層や階層化を理解する上で貴重なものである。

現代のブルガリア人の主要な祖先集団の一つであるトラキア人は、紀元前12世紀以前のある時期にバルカン半島に現れた。トラキア人は冶金に優れ、古代ギリシャ人にオルペウス教やディオニューソス信仰をもたらしたが、部族制で国家を持たないままであった。紀元前6世紀にはペルシアのアケメネス朝が現在のブルガリアの一部(特に東部ブルガリア)を征服し、紀元前479年までこの地域を支配した。この侵攻はトラキア人の統一を促す触媒となり、紀元前470年代にはテレス1世王の下で大部分の部族が統合され、オドリュサイ王国を形成した。この王国は紀元前341年にマケドニアのピリッポス2世によって弱体化させられ臣従し、紀元前3世紀にはケルト人の攻撃を受け、最終的に紀元45年にローマ帝国の属州となった。

紀元1世紀末までには、ローマの統治がバルカン半島全体に確立され、4世紀頃にはキリスト教がこの地域に広まり始めた。現存する最初のゲルマン語の書物であるゴート語訳聖書は、381年頃に現在のブルガリア北部でゴート人の司教ウルフィラによって作成された。476年に西ローマ帝国が滅亡すると、この地域は東ローマ帝国の支配下に入った。東ローマ帝国はペルシャとの長期にわたる戦争に忙殺され、バルカン半島の領土を異民族の侵入から守ることができなかった。これにより、スラヴ人が主にドナウ川とバルカン山脈の間のモエシアとして知られる地域を通って略奪者としてバルカン半島に侵入することが可能となった。次第に、半島の内陸部は民主主義の下で生活する南スラヴ人の国となった。スラヴ人は、農村地域において部分的にヘレニズム化、ローマ化、ゴート化されていたトラキア人を同化した。

3.2. 第一次ブルガリア帝国

スラヴ人の侵入後間もなく、モエシアは再び、今度はブルガール人のアスパルフ・ハーンによって侵略された。彼らの軍団は、現在のウクライナとロシア南部に位置した黒海の北にあった消滅した部族連合国家、古き大ブルガリアの残党であった。アスパルフはモエシアの東ローマ帝国領を攻撃し、680年にそこのスラヴ部族を征服した。681年に東ローマ帝国との和平条約が締結され、第一次ブルガリア帝国の建国が画された。少数派のブルガール人は緊密な支配階級を形成した。

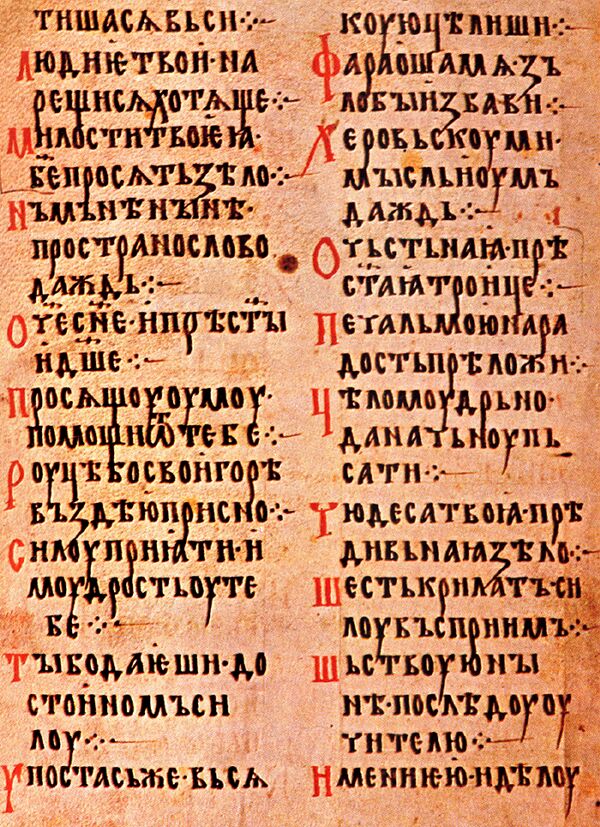

後継の支配者たちは8世紀から9世紀にかけてブルガリア国家を強化した。クルムは成文法典を導入し、プリスカの戦いで東ローマ帝国の大規模な侵攻を阻止し、その戦いで東ローマ皇帝ニケフォロス1世は戦死した。ボリス1世は864年に異教を廃止し、東方正教を採用した。このキリスト教への改宗に続いて、東ローマ帝国によるブルガリア正教会の承認と、首都プレスラフで開発されたキリル文字の採用が行われた。共通の言語、宗教、文字は中央権力を強化し、次第にスラヴ人とブルガール人を単一のスラヴ語を話す統一された民族へと融合させた。ブルガリアの黄金時代は、国家の最大領土拡大を監督したシメオン1世の34年間の治世中に始まった。古代ブルガリア語で書かれた文学はすぐにブルガリアから北方に広まり、バルカン半島と東ヨーロッパのリングワ・フランカとなった。クルム王朝時代のブルガリア帝国の政治的、文化的、精神的な力は、ブルガリアを当時のヨーロッパにおける三大強国の一つへと変貌させ、東ローマ帝国やフランク王国のカロリング帝国(後に神聖ローマ帝国となる)と肩を並べる存在となった。

シメオン1世の死後、ブルガリアはマジャル人やペチェネグ人との戦争、そしてボゴミル派の広がりによって弱体化した。キエフ・ルーシと東ローマ帝国の相次ぐ侵攻の後、971年にプレスラフは東ローマ軍によって占領された。帝国はサムイルの下で一時的に攻撃から回復したが、1014年に東ローマ皇帝バシレイオス2世がクレイディオンの戦いでブルガリア軍を破ると終焉を迎えた。サムイルは戦後まもなく死去し、1018年までに東ローマ帝国は第一次ブルガリア帝国を征服した。征服後、バシレイオス2世は地元の貴族の支配を維持し、彼らを東ローマの官僚制と貴族階級に統合し、彼らの土地を金での納税義務から解放し、代わりに現物納税を認めることで反乱を防いだ。ブルガリア総主教座は大主教区に格下げされたが、その独立した地位と教区は維持された。

3.3. 東ローマ帝国統治と第二次ブルガリア帝国

バシレイオス2世の死後、東ローマ帝国の国内政策が変化し、一連の不成功に終わった反乱が発生した。その中で最大のものはペタル・デリャンが率いた1040年から1041年のブルガリア蜂起であった。セルジューク朝の侵略者に対するマントヴァでの壊滅的な軍事的敗北の後、帝国の権威は低下し、十字軍によってさらに混乱した。これにより、東ローマ帝国によるヘレニズム化の試みは阻止され、さらなる反乱の土壌が生まれた。1185年、アセン家の貴族であるイヴァン・アセン1世とペタル4世はアセンとペタルの蜂起と呼ばれる大規模な蜂起を組織し、ブルガリア国家の再建に成功した。イヴァン・アセンとペタルは、ヴェリコ・タルノヴォを首都とする第二次ブルガリア帝国の基礎を築いた。

アセン朝の3番目の君主であるカロヤンは、その支配領域をベオグラードやオフリドまで拡大した。彼はローマ教皇の精神的優位性を認め、教皇特使から王冠を授かった。帝国はイヴァン・アセン2世(1218年 - 1241年)の治世下で最盛期を迎え、その国境はアルバニア、セルビア、イピロスの海岸まで拡大し、商業と文化が繁栄した。イヴァン・アセン2世の治世はまた、宗教問題におけるローマからの離脱によって特徴づけられた。

アセン朝は1257年に断絶した。その後、内紛と絶え間ない東ローマ帝国およびハンガリーの攻撃が続き、モンゴルが弱体化したブルガリア国家に対して宗主権を確立することを可能にした。1277年、豚飼いのイヴァイロはイヴァイロの蜂起と呼ばれる大規模な農民反乱を指導し、モンゴル人をブルガリアから追放し、一時的に皇帝となった。彼は1280年に封建領主によって打倒された。彼らの派閥抗争により、第二次ブルガリア帝国は14世紀までに小さな封建的領地に分裂した。これらの分裂した残存国家--ヴィディンとタルノヴォの二つのツァー国とドブルジャ専制公国--は、南東からやってきた新たな脅威であるオスマン・トルコの格好の餌食となった。皇帝イヴァン・アレクサンダルの治世中、ブルガリア帝国は文化ルネサンス期に入り、これは「ブルガリア文化の第二次黄金時代」と呼ばれることもある。

3.4. オスマン帝国統治

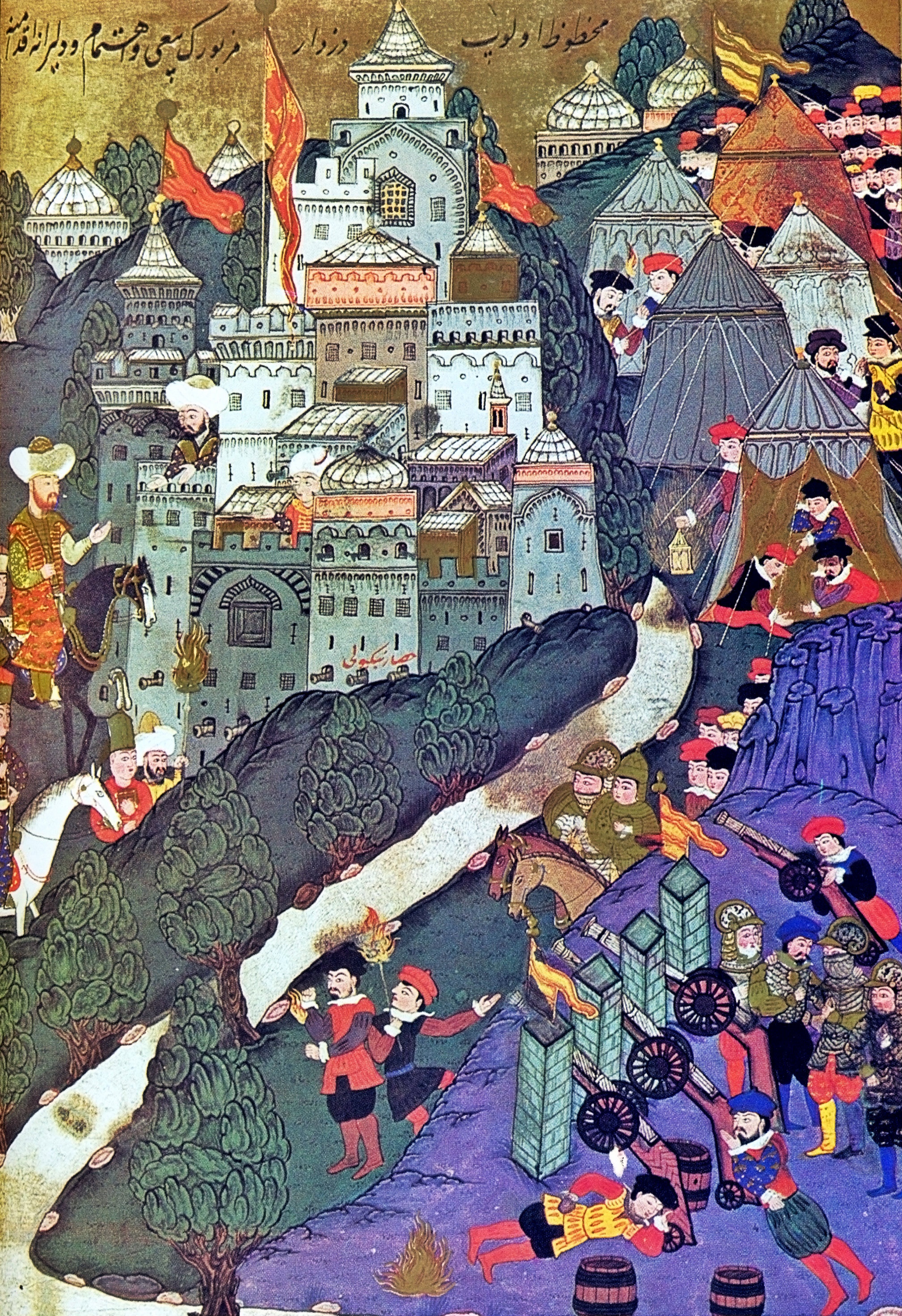

オスマン帝国は1340年代に東ローマ帝国によって傭兵として雇われたが、後に自ら侵略者となった。スルタン・ムラト1世は1362年にアドリアノープル(現在のエディルネ)を東ローマ帝国から奪取し、1382年にはソフィアが、1388年にはシュメンが陥落した。オスマン帝国は1393年に3ヶ月間の包囲の末にタルノヴォを略奪し、1396年のニコポリスの戦いでヴィディン・ツァー国が滅亡したことで、ブルガリアの地に対する征服を完了した。ソゾポルは1453年に陥落した最後のブルガリア人居住地であった。ブルガリア貴族はその後排除され、農民はオスマン帝国の主人に農奴化された一方、教育を受けた聖職者の多くは他国へ逃亡した。

ブルガリア人は重税(デヴシルメ、または「血税」を含む)を課され、文化は抑圧され、部分的なイスラム化を経験した。オスマン当局は、ルム・ミッレトと呼ばれる宗教行政共同体を設立し、民族に関係なくすべての正教徒キリスト教徒を統治した。その後、地元住民のほとんどは徐々に明確な民族意識を失い、信仰によってのみ自己を認識するようになった。一部の孤立した修道院に残った聖職者は民族的アイデンティティを維持し、遠隔地の農村地域や、国の北西部の戦闘的なカトリック共同体でその存続を可能にした。

オスマン帝国の力が衰え始めると、ハプスブルク・オーストリアとロシアはブルガリアのキリスト教徒を潜在的な同盟者と見なした。ハプスブルク君主国は、まず1598年に第一次タルノヴォ蜂起を支援し、その後1686年に第二次タルノovo蜂起、1688年にチプロフツィ蜂起、そして最後に1689年にカルポシュの反乱を支援した。ロシア帝国もまた、1774年のキュチュク・カイナルジ条約によってオスマン領内のキリスト教徒の保護者としての地位を主張した。

18世紀の西ヨーロッパの啓蒙時代は、ブルガリアの民族再生運動の開始に影響を与えた。これにより民族意識が回復し、解放闘争の思想的基盤が提供され、1876年の四月蜂起へと繋がった。反乱鎮圧の過程でオスマン当局によって最大3万人のブルガリア人が殺害された。この虐殺は列強の行動を促した。彼らは1876年にコンスタンティノープル会議を招集したが、その決定はオスマン帝国によって拒否された。これにより、ロシア帝国はクリミア戦争のように他の列強との対決を危険にさらすことなく軍事的解決を求めることが可能となった。1877年、ロシアはオスマン帝国に宣戦布告し、特にコンスタンティノープルへの主要道路のロシア支配を確保した重要なシプカ峠の戦いにおいて、オパルチェンツィ(ブルガリア人反乱軍)の助けを借りて彼らを破った。

3.5. 第三次ブルガリア国家 (近現代)

1878年のオスマン帝国からの独立以降、ブルガリアは王政、共産主義体制、そして民主化という激動の時代を経験した。これらの時代を通じて、ブルガリアは国家建設、戦争、イデオロギー対立、そして社会変革という大きな課題に直面し、国民の権利や生活、国際関係において大きな変化を遂げた。現代ブルガリアは、過去の経験を踏まえつつ、民主主義国家として欧州の一員としての役割を果たしている。

3.5.1. 独立と王国時代 (1878年 - 1946年)

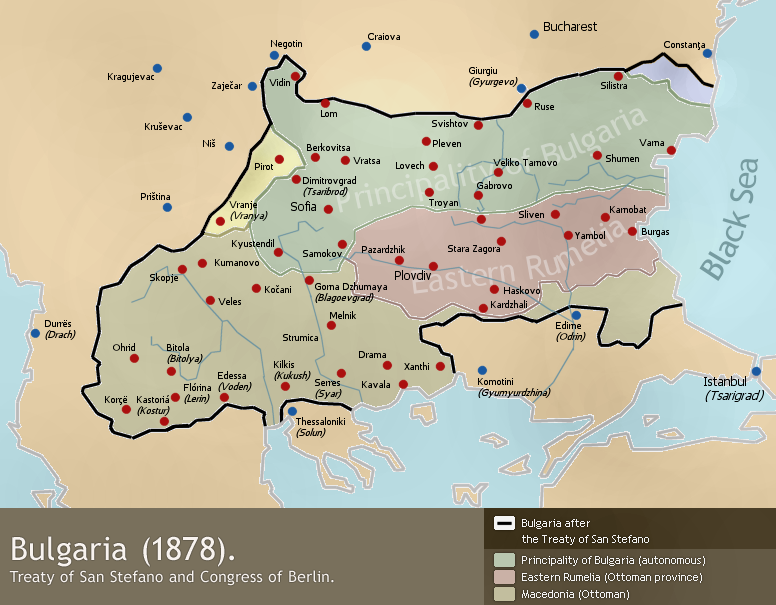

サン・ステファノ条約は、1878年3月3日にロシア帝国とオスマン帝国によって調印された。この条約は、モエシア、マケドニア、トラキアにまたがる自治的なブルガリア公国を設立することを目的としており、おおよそ第二次ブルガリア帝国の領土に対応していた。この日は現在、祝日であり、ブルガリア解放の日と呼ばれている。他の列強は、バルカン半島におけるこのような大きな国が自国の利益を脅かすことを恐れ、直ちにこの条約を拒否した。それは1878年7月13日に調印されたベルリン条約に取って代わられた。この条約は、モエシアとソフィア地域のみを含む、はるかに小さな国家であるブルガリア公国を規定し、多くのブルガリア民族を新国家の外に残した。これは、20世紀前半におけるブルガリアの軍国主義的な外交政策に大きく貢献した。

ブルガリア公国はセルビア・ブルガリア戦争でセルビアに勝利し、1885年に半自治的なオスマン帝国領であった東ルメリ自治州を併合し、1908年10月5日に独立国家を宣言した。独立後の数年間、ブルガリアはますます軍事化し、しばしば「バルカンのプロイセン」と呼ばれた。ブルガリアは1912年から1918年にかけて、二度のバルカン戦争と第一次世界大戦という3つの連続した紛争に関与した。第二次バルカン戦争での壊滅的な敗北の後、ブルガリアは第一次世界大戦で中央同盟国との同盟の結果、再び敗戦国となった。人口の4分の1以上を120万人の強力な軍隊に投入し、ドイランやモナスティルでいくつかの決定的な勝利を収めたにもかかわらず、同国は1918年に降伏した。この戦争は、重要な領土の喪失と合計87,500人の兵士の死をもたらした。1912年から1929年にかけて、失われた領土から253,000人以上の難民がブルガリアに移住し、すでに破綻していた国家経済にさらなる負担をかけた。

1925年10月19日から10月29日にかけて、「迷子の犬戦争」とも呼ばれるペトリチ事件が発生した。これは小規模な武力紛争であり、ブルガリア兵によるギリシャ人大尉と歩哨の殺害後、ギリシャがブルガリアに侵攻した。紛争は国際連盟によって解決され、ブルガリアの外交的勝利に終わった。連盟は停戦、ブルガリアからのギリシャ軍の撤退、そしてギリシャからブルガリアへの4.50 万 GBPの支払いを命じた。

その結果生じた政治不安は、ツァーリ・ボリス3世(1918年 - 1943年)による王室権威主義的独裁政権の樹立につながった。ブルガリアは1941年に枢軸国の一員として第二次世界大戦に参戦したが、バルバロッサ作戦への参加を拒否し、ユダヤ人住民をナチスの強制収容所への移送から救った。1943年半ばのボリス3世の突然の死は、戦争がドイツに不利になり、共産主義ゲリラ運動が勢いを増す中で、国を政治的混乱に陥れた。ボグダン・フィロフ政権はその後、連合国との和平達成に失敗した。ブルガリアは、領土からのドイツ軍追放というソビエトの要求に応じなかったため、1944年9月にソ連による宣戦布告と侵攻を招いた。共産主義者が支配する祖国戦線が権力を掌握し、枢軸国への参加を終了し、戦争終結まで連合国側に加わった。ブルガリアは戦争被害をほとんど受けず、ソビエト連邦は賠償を要求しなかった。しかし、南ドブルジャを除き、戦時中のすべての領土獲得は失われた。

3.5.2. 共産主義時代 (1946年 - 1989年)

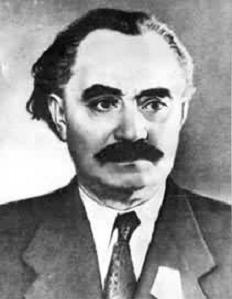

1944年9月9日の左翼クーデターは、君主制の廃止と、約1,000人から3,000人の反体制派、戦争犯罪人、そして元王室エリートの処刑につながった。しかし、国民投票を経て一党独裁制の人民共和国が樹立されたのは1946年になってからであった。この国はゲオルギ・ディミトロフ(1946年 - 1949年)の指導の下、ソビエトの影響圏に入り、抑圧的で急速に工業化するスターリニズム国家を確立した。1950年代半ばまでには、生活水準は著しく向上し、政治的抑圧は緩和された。ソビエト式の計画経済は、トドル・ジフコフ(1954年 - 1989年)の下でいくつかの実験的な市場志向政策が出現した。戦時中の水準と比較して、国のGDPは1980年代までに5倍に増加し、一人当たりGDPは4倍になったが、1960年、1977年、1980年には深刻な債務急増が発生した。ジフコフの娘であるリュドミラ・ジフコヴァは、ブルガリアの遺産、文化、芸術を世界的に推進することで国民の誇りを高めた。民族ブルガリア人多数派の出生率低下に直面し、ジフコフ政権は1984年、少数派のトルコ系民族に対し、彼らのアイデンティティを消し去り同化させる試みとして、スラヴ風の名前を採用するよう強制した。これらの政策により、約30万人のトルコ系民族がトルコへ移住した。

3.5.3. 民主化以降 (1989年 - 現在)

共産党は、1989年革命の影響を受け、1989年11月10日に政治的独占を放棄せざるを得なくなった。ジフコフは辞任し、ブルガリアは議会制民主主義への移行を開始した。1990年6月の最初の自由選挙は、共産党がブルガリア社会党と改称して勝利した。国民の弱い大統領と立法府に責任を負う首相を規定するブルガリア憲法は、1991年7月に採択された。新体制は当初、生活水準の向上や経済成長の創出に失敗し、平均的な生活の質と経済実績は2000年代初頭まで共産主義時代よりも低いままであった。2001年以降、経済、政治、地政学的状況は大幅に改善し、ブルガリアは2003年に高い人間開発指数を達成した。2004年にはNATOに加盟し、アフガニスタン戦争に参加した。数年間の改革の後、政府の汚職に対するEUの懸念にもかかわらず、2007年に欧州連合および欧州単一市場に加盟した。ブルガリアは2018年にソフィアの国立文化宮殿で欧州連合理事会議長国を務めた。

4. 地理

ブルガリアは、ヨーロッパ南東部、バルカン半島の東部に位置する中規模の国である。その領土は11.10 万 km2をカバーし、5つの隣国との陸上国境は総延長1808 km、海岸線は354 kmである。ブルガリアの地理座標は、北緯43度、東経25度である。この国で最も顕著な地形的特徴は、ドナウ平原、バルカン山脈、トラキア平原、そしてリラ-ロドピ山塊である。ドナウ平原の南端はバルカン山脈の麓へと上り坂になり、ドナウ川がルーマニアとの国境を定めている。トラキア平原はほぼ三角形で、ソフィアの南東から始まり、黒海沿岸に達するにつれて広がっていく。

バルカン山脈は、国の中央を西から東へと横断している。山がちな南西部には、アルプス型の2つの明確な山脈、リラとピリンがあり、東にはより低いが広大なロドピ山脈が、西、北西、南にはヴィトシャ山、オソゴヴォ山、ベラシツァ山のような中程度の標高の様々な山々が隣接している。ムサラ山(標高2925 m)は、ブルガリアとバルカン半島双方の最高地点である。黒海沿岸は、国の最低地点である。平野は領土の約3分の1を占め、高原と丘陵は41%を占める。ほとんどの河川は短く、水位が低い。ブルガリア領土内にのみ位置する最長の河川であるイスカル川は、長さ368 kmである。ストルマ川とマリツァ川は南部の2つの主要な河川である。

4.1. 地形と天然資源

ブルガリアの主要な山脈には、国土をほぼ中央で東西に横断するバルカン山脈(スタラ・プラニナ)や、南西部に位置し、氷河地形を特徴とするリラ山脈とピリン山脈、そして南部に広がる広大なロドピ山脈が含まれる。これらの山岳地帯は、ブルガリアの地形の多様性を形成している。一方、北部にはドナウ川に沿って広がるドナウ平原、南部にはトラキア平原といった肥沃な平野部が存在し、農業生産の重要な地域となっている。

ブルガリアは、石炭(特に亜炭)、銅、鉛、亜鉛などの鉱物資源に恵まれている。これらの資源は、主にロドピ山脈、バルカン山脈、スレドナ・ゴラ山脈周辺に分布している。特にマリツァ東部の亜炭鉱床は、国内の主要なエネルギー源の一つである。しかし、これらの資源開発は、大気汚染、土壌汚染、水質汚染といった環境問題を引き起こしており、持続可能な開発と環境保全の両立が課題となっている。ブルガリア政府は、環境規制の強化や再生可能エネルギーへの移行を通じて、これらの問題に取り組んでいる。

4.2. 気候

ブルガリアは多様で変化しやすい気候を有しており、これは地中海性気候、海洋性気候、大陸性気候の気団が交わる地点に位置し、さらに山脈の障壁効果が加わることによるものである。ブルガリア北部は、バルカン山脈以南の地域よりも平均して1 °C涼しく、降水量は200 mm多い。気温の振幅は地域によって大きく異なる。記録された最低気温は-38.3 °C、最高気温は45.2 °Cである。年間降水量は平均約630 mmで、ドブルジャ地方の500 mmから山岳地帯の2500 mm以上まで変化する。大陸性気団は冬に大量の降雪をもたらす。

比較的小さな面積にもかかわらず、ブルガリアは変化に富んだ複雑な気候を有する。この国は大陸性気候帯の最南部に位置し、南部のごく一部の地域が地中海性気候帯に属する。大陸性気候帯が卓越しているのは、大陸性気団が障害物のないドナウ平原に容易に流れ込むためである。冬に強い大陸性の影響は豊富な降雪をもたらし、夏の後半には地中海性の影響が増し、暑く乾燥した天候となる。ブルガリアは5つの気候帯に区分される。大陸性気候帯(ドナウ平原、前バルカン地域、および移行地形地域の高地渓谷)、移行帯(上トラキア平原、ストルマ川およびメスタ川渓谷の大部分、バルカン山脈南麓の低地渓谷)、大陸性地中海気候帯(ストルマ川およびメスタ川渓谷の最南部地域、東ロドピ山脈、サカル山脈、ストランジャ山脈)、黒海沿岸から内陸へ平均30~40kmの黒海気候帯、そして標高1000m以上の山岳地帯(中央バルカン山脈、リラ山脈、ピリン山脈、ヴィトシャ山、西ロドピ山脈など)の高山気候帯である。

4.3. 生物多様性と環境

気候、水文学、地質学、地形学的条件の相互作用により、比較的広範囲の動植物種が生み出されてきた。ブルガリアの生物多様性はヨーロッパでも有数の豊かさを誇り、3つの国立公園、11の自然公園、10の生物圏保護区、および565の保護地域で保護されている。ヨーロッパの233種の哺乳類のうち93種がブルガリアに生息しており、チョウの49%、維管束植物の30%も同様である。全体として、41,493種の動植物種が存在する。個体数の多い大型哺乳類には、シカ(106,323頭)、イノシシ(88,948頭)、キンイロジャッカル(47,293頭)、アカギツネ(32,326頭)が含まれる。ヤマウズラは約328,000羽生息しており、最も広範囲に分布する狩猟鳥である。ブルガリアの営巣鳥類の3分の1はリラ国立公園で見られ、同公園の高地には北極圏および高山種も生息している。植物相には3,800種以上の維管束植物が含まれ、そのうち170種が固有種であり、150種が絶滅危惧種とされている。植物学研究所によるブルガリアの大型菌類のチェックリストには、1,500種以上が記載されている。ブルガリアの森林被覆率は総土地面積の約36%であり、2020年には389.30 万 haの森林があり、1990年の332.70 万 haから増加している。2020年には、自然再生林が311.60 万 ha、植林された森林が77.70 万 haを占めた。自然再生林のうち18%が原生林(人間の活動の明確な兆候のない在来樹種で構成される)であると報告されており、森林面積の約18%が保護地域内にあった。2015年には、森林面積の88%が公有であり、12%が私有であると報告された。

1998年、ブルガリア政府は国家生物多様性保全戦略を採択した。これは、地域の生態系の保全、絶滅危惧種の保護、遺伝資源の保全を目的とした包括的なプログラムである。ブルガリアはヨーロッパ最大のナチュラ2000地域の一つを有し、国土の33.8%をカバーしている。また、1990年から2009年にかけて二酸化炭素排出量を30%削減するという京都議定書の目標を達成した。

ブルガリアは2024年の環境パフォーマンス指数で37位にランクされているが、大気質では低いスコアとなっている。粒子状物質レベルはヨーロッパで最も高く、特に自動車交通や石炭火力発電所の影響を受ける都市部で顕著である。これらの発電所の一つである褐炭焚きのマリツァ・イズトク2号機は、欧州連合において健康と環境に最も大きな損害を与えている。農業における農薬の使用や時代遅れの産業下水システムは、広範囲な土壌汚染と水質汚染を引き起こしている。水質は1998年に改善し始め、緩やかな改善傾向を維持している。地表河川の75%以上が良好な水質に関するヨーロッパ基準を満たしている。

5. 政治

ブルガリアは議院内閣制の民主主義国家であり、首相が政府の長であり、最も強力な行政職である。政治体制は立法府、行政府、司法府の三権分立であり、18歳以上の市民には普通選挙権が与えられている。ブルガリア憲法はまた、請願や国民投票といった直接民主制の可能性も規定している。選挙は、すべての主要政党のメンバーを含む独立した中央選挙管理委員会によって監督される。政党は、国政選挙に参加する前に委員会に登録しなければならない。通常、首相に選出されるのは議会選挙で最多得票を得た政党の党首であるが、常にそうであるとは限らない。

首相とは異なり、大統領の国内権限はより限定的である。直接選挙で選ばれる大統領は国家元首および軍の最高指揮官を務め、法案をさらなる審議のために差し戻す権限を有するが、議会は単純多数決で大統領の拒否権を覆すことができる。政党は国民議会に集まる。国民議会は、直接普通選挙によって4年任期で選出される240人の議員からなる機関である。国民議会は、法律の制定、予算の承認、大統領選挙の日程決定、首相および他の大臣の選任と罷免、宣戦布告、海外への軍隊派遣、国際条約および協定の批准の権限を有する。

大統領

全体として、ブルガリアは不安定な政権のパターンを示している。中道右派で親EUの政党GERBの党首であるボイコ・ボリソフは、2009年から2021年の間に3期首相を務めた。GERBは2009年の総選挙で勝利し、少数与党政権を樹立したが、生活水準の低さ、汚職、そして民主主義システムの失敗と認識されたことに対する全国的な抗議行動の後、2013年2月に辞任した。

その後の5月の早期選挙ではGERBが僅差で勝利したが、ボリソフが議会の支持を得られなかったため、最終的にブルガリア社会党がプラメン・オレシャルスキ率いる政権を樹立した。オレシャルスキ政権は、大規模な抗議行動が続いたため、2014年7月に辞任した。

2014年10月の選挙では、GERBが3度目の勝利を収めた。ボリソフはいくつかの右派政党と連立政権を樹立したが、2016年の大統領選挙で自党が支持した候補者が敗北した後、再び辞任した。2017年3月の早期選挙ではGERBが再び勝利したが、議席数は95議席であった。彼らは27議席を持つ極右の統一愛国者と連立を組んだ。

ボリソフの最後の内閣では、報道の自由が劇的に低下し、多くの汚職疑惑が発覚し、2020年に再び大規模な抗議行動の波を引き起こした。GERBは2021年4月の通常選挙で第一党となったが、これまでの選挙で最も弱い結果となった。他のすべての政党が政権樹立を拒否し、短期間の膠着状態の後、2021年7月に再選挙が行われた。どの政党も連立政権を樹立できなかったため、これもまた膠着状態を打開できなかった。

2023年4月、政治的膠着状態のため、ブルガリアは2021年4月以来5回目の議会選挙を実施した。GERBが最大議席を獲得し、69議席を得た。変革を継続するが率いるブロックは、240議席の議会で64議席を獲得した。2023年6月、首相ニコライ・デンコフは、「変革を継続する」とGERBの間で新たな連立政権を樹立した。連立協定によると、デンコフは最初の9ヶ月間政権を率い、その後GERB党の元欧州委員であるマリヤ・ガブリエルが首相を引き継ぐことになっていた。しかし、このローテーションは実現せず、2024年4月にディミタル・グラヴチェフを首班とする暫定政権が発足し、同年6月に議会選挙が行われた。この選挙でもGERBが第一党となったが、単独過半数には至らず、政局の不安定は継続している。

フリーダム・ハウスは、2009年以降の民主的統治の継続的な悪化を報告しており、メディアの独立性の低下、改革の停滞、最高レベルでの権力乱用、中央政府への地方行政の依存度の増加を挙げている。ブルガリアは依然として「自由」とされており、政治システムは半固定化された民主主義と指定されているが、スコアは悪化している。民主主義指数では「欠陥のある民主主義」と定義されている。経済平和研究所による2018年の調査では、回答者の15%未満しか選挙が公正であるとは考えていないと報告されている。

5.1. 政府構造と憲法

ブルガリアは共和国であり、その基本原則はブルガリア憲法に定められている。憲法は、国民の権利と義務、国家元首である大統領、行政府の長である首相、そして内閣の役割など、政府の構造を規定している。大統領は国民の直接選挙で選ばれ、任期は5年で、再選は1度のみ可能である。首相は通常、議会選挙で最多議席を獲得した政党の党首が任命される。内閣は首相と各大臣で構成され、行政権を行使する。

ブルガリア憲法は1991年に採択され、それ以前の共産主義体制下の憲法に取って代わった。この憲法は、三権分立、法の支配、基本的人権の保障といった民主主義の原則を確立した。憲法改正には、議会の特別多数決が必要とされる。人権保障規定は憲法に明記されており、思想・良心の自由、表現の自由、集会の自由、信教の自由などが保障されている。しかし、実際の運用においては、特に少数派の権利や司法の独立性に関して課題が指摘されることもある。

5.2. 立法府 (国民議会)

ブルガリアの立法府は、国民議会(Народно събраниеナロードノ・サブラニエ (Narodno Sabranie)ブルガリア語)と呼ばれる一院制の議会である。国民議会は240人の議員で構成され、議員は比例代表制に基づいて国民の直接選挙により選出される。任期は4年である。

国民議会の主な機能は、法律の制定、予算の承認、首相および閣僚の選出と罷免、宣戦布告、軍隊の海外派遣の承認、国際条約および協定の批准などである。議会は、大統領が拒否権を行使した法案を、過半数の賛成で再可決することができる。

議会運営の透明性に関しては、議事録や投票結果が公開されるなど一定の努力がなされているが、ロビー活動の影響や党利党略に基づく意思決定プロセスに対する批判も存在する。国民参加のあり方としては、選挙を通じた代表者の選出が基本であるが、近年では請願やデモといった直接的な市民活動も活発化しており、議会や政府の政策決定に影響を与えるケースも見られる。

5.3. 行政

ブルガリアの行政権は、大統領と内閣(閣僚会議)によって執行される。

大統領は、国民の直接選挙によって選出される国家元首であり、任期は5年、再選は1度のみ可能である。大統領の主な権限には、軍の最高指揮官、国家安全保障諮問会議の議長、法律の公布、恩赦の決定、国民投票の実施提案、そして議会で可決された法案に対する拒否権の行使(議会は過半数の賛成でこれを覆すことができる)などが含まれる。また、外交における国の代表としての役割も担う。

内閣(閣僚会議)は、首相と各省庁の大臣で構成される。首相は通常、議会選挙で最多議席を獲得した政党の党首から大統領によって任命され、議会の承認を得て組閣する。内閣は、法律の執行、国家予算の管理、国内外の政策の立案と実施、各省庁の監督など、広範な行政権限を有する。内閣は議会に対して責任を負い、議会の不信任決議によって総辞職する場合がある。

行政の効率性、透明性、国民への説明責任は、ブルガリアの民主化以降、継続的な課題となっている。汚職の撲滅や行政改革は歴代政権の重要課題であり、欧州連合(EU)からもその進捗が注視されている。市民社会やメディアによる行政監視の役割も重要視されている。

5.4. 司法府と法制度

ブルガリアの司法制度は、大陸法体系に基づいている。司法権は、裁判所、検察庁、そして捜査機関によって行使される。裁判所は、地方裁判所、地域裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所としての役割を担うブルガリア最高破毀院およびブルガリア最高行政裁判所から構成される。憲法裁判所は、法律の合憲性審査などを担当する独立した機関である。

法の支配の確立は、ブルガリアの民主化における重要な目標の一つであるが、依然として課題が残る。特に、汚職対策と司法改革は、国内および欧州連合(EU)からの強い要請事項である。司法の独立性を確保し、政治的影響力を排除すること、裁判プロセスの効率化と透明性の向上、そして汚職事件の捜査・訴追体制の強化などが求められている。

人権擁護機能に関しては、憲法および国内法によって基本的な人権が保障されている。しかし、少数派の権利保護、差別の撤廃、拘禁施設の環境改善など、依然として改善の余地がある分野も指摘されている。市民の司法アクセスについては、法曹扶助制度の整備や裁判費用の問題など、経済的・地理的な障壁が存在する場合がある。司法改革の進展は、ブルガリアのEU加盟国としての信頼性にも関わる重要な要素と見なされている。

5.5. 主要政党

ブルガリアは複数政党制を採用しており、多様な政治的理念を持つ政党が存在する。主要な政党としては、中道右派のGERB(Граждани за европейско развитие на България)、中道左派のBSP(Българска социалистическа партия)、トルコ系住民を主な支持基盤とする中道のDPS(Движение за права и свободи)、そして比較的新しい勢力で改革派を標榜するPP(Продължаваме промяната)、保守・ナショナリズム的色彩を持つリバイバル(Възраждане)などがある。

これらの政党は、経済政策(市場経済重視か社会福祉重視か)、外交政策(親欧米かロシアとの関係重視か)、社会政策(伝統的価値観の維持かリベラルな改革か)などにおいて、それぞれ異なる立場を取っている。選挙結果によっては連立政権が組まれることが多く、政党間の協力や対立が政局を左右する。

ブルガリアの民主的プロセスにおいて、これらの政党は国民の多様な意見を代表し、政策議論を活性化させる役割を担っている。しかし、政党間の対立の激化、ポピュリズムの台頭、政治不信といった課題も指摘されている。各政党の社会的基盤は、都市部と農村部、年齢層、民族などによって異なる傾向が見られる。

5.6. 地方行政区分

ブルガリアは単一国家であり、その地方行政は28の州(областオブラストブルガリア語)を最上位の単位として構成されている。首都であるソフィアは、ソフィア市(Област София-градオブラスト・ソフィアグラッドブルガリア語)として独立した州の地位を持つ。各州の名称は、それぞれの州都の名称に由来する。

各州の下には、基礎自治体であるオプシュティナ(общинаオプシュティナブルガリア語)が置かれている。2024年現在、全国に265のオプシュティナが存在する。オプシュティナは、選挙で選ばれる市長と市議会によって運営され、住民に最も身近な行政サービスを提供する役割を担っている。

地方分権は、ブルガリアの民主化以降の重要な改革課題の一つであるが、依然として中央集権的な傾向が強いと指摘されている。州知事は中央政府(閣僚会議)によって任命され、各州およびオプシュティナは財政面で中央政府に大きく依存している。地方の自主性向上や財源確保、地域格差の是正などが、今後の地方行政における主要な課題となっている。

| # | 州 | # | 州 | # | 州 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ブラゴエヴグラト | 10 | パザルジク | 19 | スモリャン |

| 2 | ブルガス | 11 | ペルニク | 20 | ソフィア州 |

| 3 | ドブリチ | 12 | プレヴェン | 21 | スタラ・ザゴラ |

| 4 | ガブロヴォ | 13 | プロヴディフ | 22 | トゥルゴヴィシテ |

| 5 | ハスコヴォ | 14 | ラズグラト | 23 | ヴァルナ |

| 6 | クルジャリ | 15 | ルセ | 24 | ヴェリコ・タルノヴォ |

| 7 | キュステンディル | 16 | シュメン | 25 | ヴィディン |

| 8 | ロヴェチ | 17 | シリストラ | 26 | ヴラツァ |

| 9 | モンタナ | 18 | スリヴェン | 27 | ヤンボル |

5.7. 軍事

ブルガリア軍は、陸軍、海軍、空軍から構成される。2021年時点で、現役兵力は約36,950人、予備役は約3,000人である。陸軍は2個機械化歩兵旅団と8個独立連隊・大隊から成り、空軍は6つの空軍基地に106機の航空機と防空システムを運用し、海軍は各種艦艇、ヘリコプター、沿岸防衛兵器を運用している。

ブルガリアは2004年に北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、集団安全保障体制の一翼を担っている。NATO加盟国として、国際的な平和維持活動や合同軍事演習に積極的に参加している。国防政策は、NATOとの連携を基軸としつつ、国家の主権と領土保全、そして地域の安定に貢献することを目的としている。近年では、装備の近代化が進められており、F-16ブロック70戦闘機の導入や新型コルベットの調達などが行われている。その他、アメリカ製のストライカー装甲車、新型155mm自走榴弾砲、新型3D早期警戒レーダー、新型地対空ミサイルなどの購入も進められている。

軍事費はGDP比でおおむねNATOの目標値である2%に近い水準で推移している。文民統制の原則が確立されており、国防大臣は文民が務める。冷戦終結後、兵役義務は段階的に廃止され、2008年に完全に志願兵役制へと移行した。ブルガリアはまた、アメリカ合衆国との間で米ブルガリア防衛協力協定を締結しており、国内のいくつかの基地(ベズメル空軍基地、グラフ・イグナティエヴォ空軍基地、ノヴォ・セロ訓練場など)は米軍との共同訓練施設として使用されている。

6. 国際関係

ブルガリアは、その地政学的な位置から、歴史的にバルカン半島における重要な役割を担ってきた。冷戦終結後、ブルガリアは外交政策の大きな転換を遂げ、西ヨーロッパ諸国との関係強化、そして欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)への加盟を最優先課題としてきた。2004年にNATOに、2007年にEUに加盟し、欧州・大西洋共同体の一員としての地位を確立した。

ブルガリアの外交政策は、EUおよびNATOとの連携を基軸としつつ、近隣諸国との友好協力関係の維持・発展、黒海地域の安定と協力の推進、そして国際的な平和と安全への貢献を目指している。ブルガリアは、国際連合(UN)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、欧州評議会(CoE)、世界貿易機関(WTO)など、多くの国際機関のメンバーである。

人権問題に関しては、国内の少数派(特にロマ)の権利保障や、司法改革、汚職対策などがEUや国際人権機関から注視されており、改善に向けた取り組みが続けられている。ブルガリアはまた、国際的なテロ対策や組織犯罪対策にも積極的に協力している。主要国との二国間関係においては、歴史的・文化的に繋がりの深いロシアとの関係は複雑な側面も抱えつつ継続しており、エネルギー分野での依存関係などが課題となっている。アメリカ合衆国とはNATO加盟国として安全保障面での協力を深めている。

6.1. 欧州連合との関係

ブルガリアは2007年1月1日に欧州連合(EU)に正式加盟した。加盟に至るまでには、政治・経済・司法制度など多岐にわたる改革が求められ、加盟後もこれらの改革の継続がEUから期待されている。特に、司法改革の遅れや汚職対策の不徹底、組織犯罪の問題は、EUの協力検証メカニズム(CVM)による監視対象となり、定期的な報告と改善が求められてきた。近年、CVMは終了したが、法の支配に関する一般的な監視は継続されている。

EU加盟国として、ブルガリアは欧州単一市場への完全なアクセスを享受し、EUの政策決定プロセスに参加している。EUからの構造基金や結束基金は、ブルガリアのインフラ整備、地域開発、経済競争力の向上に大きく貢献してきた。ブルガリアは、EUの共通外交・安全保障政策(CFSP)や共通安全保障・防衛政策(CSDP)にも積極的に関与しており、EU主導の国際ミッションや作戦にも参加している。

シェンゲン協定に関しては、ブルガリアは長らく加盟を目指してきたが、一部加盟国からの懸念(主に司法改革や国境管理に関するもの)により、完全加盟には至っていなかった。しかし、2024年3月31日より、空路および海路での国境管理が撤廃され、部分的にシェンゲン圏に加入した。陸路国境の管理撤廃については、引き続き協議が進められている。

EU加盟は、ブルガリアの社会・経済に大きな変化をもたらした。労働者の移動の自由化により、多くのブルガリア人が他のEU諸国へ移住・就労する一方で、国内の労働力不足や人口減少といった課題も顕在化している。EUの価値観である人権、法の支配、民主主義の遵守は、ブルガリアの国内政治における重要なテーマであり続けている。

6.2. NATOとの関係

ブルガリアは、冷戦終結後の安全保障環境の変化と、自国の安全保障体制強化、そして欧州・大西洋地域への統合を目指し、北大西洋条約機構(NATO)への加盟を追求した。長年の準備期間を経て、2004年3月29日に正式にNATOに加盟した。

NATO加盟国として、ブルガリアは集団防衛の義務を負い、NATOの軍事構造や作戦計画に組み込まれている。ブルガリア軍は、NATO基準に合わせた装備の近代化や部隊の再編を進めており、NATO主導の平和維持活動や国際安全保障への貢献として、アフガニスタンやコソボなどへの部隊派遣を積極的に行ってきた。

ブルガリア国内には、NATOとの共同訓練や作戦支援のための施設がいくつか存在する。特に、米ブルガリア防衛協力協定に基づき、ノヴォ・セロ訓練場などは米軍との共同使用が行われている。NATO加盟は、ブルガリアの国防政策における大きな転換点であり、軍の専門性向上や国際協力の深化に貢献している。

一方で、NATO加盟国としての役割と、歴史的に関係の深いロシアとの関係、あるいは国家主権や独自の外交政策との整合性については、国内で時折議論の対象となることもある。特に、NATOとロシアの関係が緊張する局面においては、ブルガリアの外交的立場が注目される。

6.3. ロシアとの関係

ブルガリアとロシアの関係は、歴史的、文化的、宗教的に深い繋がりを持つ一方で、現代においては複雑な政治的・経済的側面も抱えている。歴史的には、19世紀の露土戦争におけるロシアの支援がブルガリア独立の大きな契機となったことから、ブルガリア国内には親ロシア感情が根強く存在する。東方正教会という共通の宗教や、キリル文字の使用といった文化的共通点も、両国関係の基盤となっている。

冷戦時代、ブルガリアはソビエト連邦の緊密な同盟国であった。しかし、冷戦終結とブルガリアの欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)加盟以降、両国関係は新たな局面を迎えた。ブルガリアは西側諸国との連携を強化する一方で、ロシアとの伝統的な友好関係も維持しようと努めてきた。

経済面では、特にエネルギー分野におけるロシアへの依存度が依然として高い。ブルガリアは天然ガス供給の多くをロシアに頼っており、原子力発電においてもロシアの技術や燃料供給が重要な役割を果たしてきた。このエネルギー依存は、ブルガリアの外交政策におけるロシアの影響力を巡る議論の一因となっている。2022年ロシアのウクライナ侵攻後、ブルガリアはEUの対ロシア制裁に参加し、ロシア産石油・ガスの輸入を停止するなど、関係は大きく変化した。

地政学的な観点からは、黒海地域におけるロシアの動向はブルガリアの安全保障に直接的な影響を与える。国内世論もロシアに対する見方は多様であり、親ロシア的な意見と、ロシアの影響力拡大を警戒する意見が共存している。このような歴史的背景と現代的な課題が絡み合い、ブルガリアとロシアの関係は多層的かつ変化に富んだものとなっている。

6.4. 周辺諸国との関係

ブルガリアはバルカン半島に位置し、ルーマニア、セルビア、北マケドニア、ギリシャ、トルコと国境を接している。これらの周辺諸国との関係は、歴史的経緯、経済的相互依存、地域協力、そして時には少数民族問題や歴史認識問題など、多様な要素によって形成されている。

- ルーマニア:ドナウ川を国境とし、伝統的に友好関係にある。両国は共に欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)の加盟国であり、経済、安全保障、インフラ整備(特にドナウ川にかかる橋梁建設など)の分野で協力を進めている。

- セルビア:歴史的に対立と協調を繰り返してきた。近年は、セルビアのEU加盟プロセスをブルガリアが支持するなど、関係改善が進んでいる。国境を越えた犯罪対策や経済協力が主な課題である。

- 北マケドニア:言語、文化、歴史において密接な関係がある一方で、歴史認識や民族アイデンティティを巡る問題が長年の懸案事項となっている。ブルガリアは北マケドニアのEU加盟を支持する立場であるが、歴史問題の解決を条件とすることもあり、関係が緊張することもあった。近年、関係改善の兆しが見られる。

- ギリシャ:EUおよびNATOのパートナー国として、経済、観光、エネルギー分野で緊密な協力関係にある。歴史的には領土問題を抱えた時期もあったが、現在は安定した友好関係を築いている。

- トルコ:オスマン帝国による長年の支配という歴史的背景を持つが、現在は経済関係を中心に実務的な協力が進んでいる。国境管理、不法移民対策、エネルギー協力などが主要な課題である。ブルガリア国内のトルコ系少数民族の存在も、両国関係に影響を与える要素の一つである。

ブルガリアは、これらの周辺諸国と共に、東南欧協力プロセス(SEECP)などの地域協力の枠組みに積極的に参加し、バルカン半島の安定と発展、そして欧州統合の推進に努めている。少数民族問題や歴史認識問題については、関係国の視点を踏まえつつ、対話を通じた解決と和解、そして地域の持続的な安定に向けた努力が続けられている。

6.5. 日本との関係

ブルガリアと日本の関係は、19世紀末のブルガリア独立以降、徐々に形成されてきた。正式な外交関係は1939年に樹立されたが、第二次世界大戦中は両国が異なる陣営に属したため中断し、1959年に再開された。

経済関係においては、貿易額は比較的限定的であるが、近年は日本の自動車産業や電子部品産業などがブルガリアに進出する動きも見られる。ブルガリアからは、ワイン、ローズオイル、乳製品などが日本に輸出されている。両国間の投資促進や経済協力の拡大が課題となっている。

文化交流は活発に行われており、特にヨーグルトはブルガリア文化を日本に紹介する上で大きな役割を果たしてきた。日本の伝統文化(茶道、華道、武道など)もブルガリアで関心を集めている。また、大相撲で活躍した琴欧洲勝紀(カカロフ・カロヤン・ステファノフ、現・鳴戸親方)は、ブルガリア出身力士として初めて大関に昇進し、両国の友好親善に貢献した。

学術交流や人的交流も進んでおり、大学間の提携や留学生交換プログラムが実施されている。日本政府は、ブルガリアの経済発展や民主化を支援するため、技術協力や文化無償資金協力などを通じて貢献してきた。

近年では、両国ともに国際場裡での協調を重視しており、特に国際連合やその他の国際機関において、共通の課題に対する協力を模索している。ブルガリアは日本の常任理事国入りを支持する立場を表明している。

7. 経済

ブルガリアの経済は、市場経済への移行を経て、近年は比較的安定した成長を見せている。主要産業はサービス業、工業、農業であり、欧州連合(EU)加盟後はEU市場へのアクセスを活かした貿易も重要な位置を占めている。しかし、所得水準はEU内で依然として低い水準にあり、所得格差や地域間格差、労働者の権利、環境問題、社会的公正といった課題も抱えている。

7.1. 経済構造と動向

ブルガリア経済は、1990年代初頭に共産主義体制から市場経済へと移行した。この移行期には、国営企業の民営化、価格自由化、貿易自由化といった改革が進められたが、同時に急激なインフレーション、生産の落ち込み、失業率の増大といった困難にも直面した。1996年から1997年にかけては深刻な金融危機を経験し、通貨レフの価値が暴落した。これを受けて、国際通貨基金(IMF)の支援の下、カレンシーボード制(通貨委員会制度)が導入され、レフは当初ドイツマルクに、その後ユーロに固定された。これにより通貨価値は安定し、マクロ経済の安定化が図られた。

2007年の欧州連合(EU)加盟は、ブルガリア経済にとって大きな転換点となった。EU市場へのアクセス拡大、EUからの構造基金や結束基金の流入は、経済成長を後押しした。近年の国内総生産(GDP)成長率は、世界経済の動向や国内の政治状況に影響を受けつつも、概ねプラスで推移している。しかし、依然として所得水準はEU平均を下回っており、所得格差や地域間格差は大きな課題である。失業率は改善傾向にあるものの、若年層の失業や長期失業者の問題は残る。インフレ率は、エネルギー価格や国際商品市況の影響を受けやすい。

経済政策は、財政規律の維持、投資環境の改善、競争力強化、イノベーション推進などに重点が置かれている。汚職対策や司法改革の遅れは、経済成長の阻害要因として指摘されることもある。持続可能な開発への取り組みとしては、再生可能エネルギーの導入促進やエネルギー効率の改善、環境規制の強化などが進められているが、依然として石炭火力発電への依存度が高いといった課題も抱えている。経済構造としては、サービス業がGDPの過半を占め、次いで工業、農業となっている。

7.2. 主要産業

ブルガリアの主要産業は、製造業、鉱業、農業、そしてサービス業(特にITと観光)である。

- 製造業:伝統的に機械工業(農業機械、工作機械など)や化学工業(肥料、医薬品など)が盛んであったが、市場経済移行後は構造変化が進んでいる。近年では、自動車部品、電気・電子部品、金属加工などの分野で外国からの投資が増加し、輸出志向の生産が拡大している。労働者の権利に関しては、労働組合の活動や労働安全衛生基準の遵守が求められているが、一部の分野では課題も残る。

- 鉱業:ブルガリアは銅、鉛、亜鉛、石炭(主に亜炭)などの鉱物資源に恵まれている。鉱業は国内のエネルギー供給や輸出に貢献しているが、環境への影響(大気汚染、土壌汚染など)が大きな課題であり、環境規制の強化や採掘跡地の修復などが進められている。

- 農業:伝統的に重要な産業であり、穀物(小麦、トウモロコシなど)、ヒマワリ、タバコ、野菜、果物などが栽培されている。特にバラ(香水用のローズオイル生産)やラベンダーは世界的に有名である。EU加盟後は、共通農業政策(CAP)の影響を受け、農業補助金や市場アクセスの改善が見られたが、小規模農家の競争力強化や農村地域の活性化が課題となっている。

- サービス業:GDPの過半を占める最大の産業部門である。特にIT産業は急速に成長しており、ソフトウェア開発やアウトソーシングサービスを中心に、多くの若年層雇用を生み出し、輸出にも貢献している。教育水準の高い労働力と比較的低い人件費が競争力の源泉となっている。また、観光業も重要な外貨獲得源であり、後述する。

各産業における労働者の権利保護、環境への配慮、地域開発への貢献度は、持続可能な経済発展を目指す上で重要な視点となっている。

7.3. 貿易

ブルガリアの貿易は、欧州連合(EU)加盟以降、EU域内市場への統合が進み、大きく変化してきた。

主要輸出入品目:

- 輸出品目:主な輸出品には、機械類(電気機械、一般機械)、自動車部品、化学製品、衣料品・繊維製品、卑金属(銅、鉄鋼など)、鉱産物(精製石油製品、石炭など)、農産物(穀物、タバコ、ワイン、ローズオイルなど)が含まれる。近年は、ITサービスなどのサービス輸出も増加傾向にある。

- 輸入品目:主な輸入品には、機械類、輸送機器、原油・天然ガスなどのエネルギー資源、化学製品、食料品などがある。特にエネルギー資源は、ロシアなど特定国への依存度が高いことが課題となっている。

主要貿易相手国:

ブルガリアの最大の貿易相手地域はEUであり、輸出入ともにEU加盟国が大きな割合を占める。特にドイツ、イタリア、ルーマニア、ギリシャなどが主要な貿易相手国となっている。EU域外では、トルコ、ロシア、中国などが重要な貿易相手国である。

対外貿易政策:

ブルガリアの貿易政策は、EUの共通通商政策に基づいて運営されている。EU加盟国として、関税同盟の恩恵を受け、EU域内での自由な貿易が可能である。また、EUが締結している各種の自由貿易協定(FTA)の対象国ともなっている。政府は、輸出競争力の強化や貿易相手国の多角化、外国直接投資の誘致などを通じて、貿易のさらなる発展を目指している。

欧州単一市場への統合は、ブルガリア企業にとって大きな機会をもたらす一方で、国際競争の激化という課題も突きつけている。国内産業の競争力強化や高付加価値製品・サービスの開発が、今後の貿易発展の鍵となる。

7.4. 科学技術

ブルガリアの科学技術研究開発(R&D)への支出はGDPの0.78%であり、公的R&D資金の大半はブルガリア科学アカデミー(BAS)に向けられている。民間企業は2015年のR&D支出の73%以上を占め、ブルガリアの研究者22,000人のうち42%を雇用していた。同年、ブルガリアはブルームバーグ・イノベーション指数で50カ国中39位にランクされ、最高スコアは教育(24位)、最低は付加価値製造業(48位)であった。ブルガリアは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで38位にランクされた。1990年以降の政府による研究への慢性的な投資不足は、科学技術分野の多くの専門家がブルガリアを離れる原因となっている。

資金不足にもかかわらず、化学、材料科学、物理学の研究は依然として活発である。南極研究は、西南極のリヴィングストン島にある聖クリメント・オフリドスキ基地を通じて積極的に行われている。情報通信技術(ICT)セクターは経済生産高の3%を生み出し、4万人から5万1千人のソフトウェアエンジニアを雇用している。ブルガリアは、COMECONのコンピュータ技術生産における重要な役割から、ソビエト時代には「共産主義のシリコンバレー」として知られていた。学校でのコンピュータおよびITスキルの教育に対する共産主義政府の集中的な取り組みも、間接的に1980年代から90年代にかけてブルガリアをコンピュータウイルスの主要な発生源の一つにした。同国は高性能コンピューティングの地域リーダーであり、南東ヨーロッパで最も強力なスーパーコンピュータである「Avitohol」を運用しており、8つのペタスケールEuroHPCスーパーコンピュータの1つをホストする予定である。

ブルガリアは宇宙探査に数多くの貢献をしてきた。これらには、2つの科学衛星、200以上のペイロードと300の地球周回軌道上での実験、そして1971年以降の2人の宇宙飛行士が含まれる。ブルガリアは、ミール宇宙ステーションのSvet温室で宇宙で小麦を栽培した最初の国であった。グラナットガンマ線観測衛星やベガ計画の開発に関与し、特に両ベガ探査機の軌道モデリングと誘導アルゴリズムに貢献した。ブルガリアの機器は火星探査にも使用されており、フォボス2号探査機によって火星の月フォボスの初の高品質な分光画像を取得した分光計も含まれる。惑星へ向かう途中およびその周辺の宇宙線は、エクソマーズTGOのLiulin-ML線量計によってマッピングされた。これらの機器の派生型は、国際宇宙ステーションやチャンドラヤーン1号月探査機にも搭載されている。別の月探査ミッションであるスペースILの「ベレシート」も、ブルガリア製の撮像ペイロードを搭載していた。ブルガリア初の静止通信衛星であるブルガリアサット1号は、2017年にスペースXによって打ち上げられた。

7.5. 社会基盤

ブルガリアの社会基盤は、欧州連合(EU)加盟以降、EUからの資金援助も活用しながら整備が進められてきたが、依然として課題も残る分野である。

交通:

- 道路:全国的な道路網は存在するものの、特に地方においては老朽化や整備不足が指摘されることがある。主要都市間を結ぶ高速道路網の整備が進められており、トラキア高速道路、ヘムス高速道路、ストルマ高速道路などがその代表例である。EUの支援を受けて、さらなる延伸や改良工事が計画・実施されている。

- 鉄道:鉄道網も全国をカバーしているが、施設の老朽化や運行速度の遅さ、効率性の低さが課題となっている。主要路線の近代化や高速化、貨物輸送の効率化などが求められている。

- 航空:ソフィア国際空港が主要な国際ハブ空港であり、ヴァルナやブルガスなどの地方都市にも国際空港がある。LCC(格安航空会社)の就航も増え、観光客やビジネス客の利便性は向上している。

- 港湾:黒海沿岸のヴァルナ港とブルガス港が主要な国際貿易港である。ドナウ川沿いにも河川港があり、内陸水運も利用されている。

エネルギー:

- 電力:国内の電力供給は、主にコズロドゥイ原子力発電所、石炭火力発電所(特にマリツァ東部の亜炭火力)、そして水力発電によって賄われている。近年は、EUの政策に沿って再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電など)の導入も進められているが、依然として化石燃料や原子力への依存度は高い。エネルギー効率の改善や送電網の近代化も重要な課題である。

- ガス:天然ガスは主に輸入に頼っており、ロシアへの依存度が高かったが、近年は供給源の多角化が進められている。液化天然ガス(LNG)ターミナルの建設や、近隣諸国とのガスパイプライン接続プロジェクトなどが推進されている。

通信:

固定電話網は広く普及しており、主要地域はデジタル幹線で結ばれている。Vivacom (BTC) は固定回線の90%以上を占め、A1、テレノールと共に携帯電話サービスを提供する3事業者の1つである。インターネット普及率は2020年時点で16歳から74歳の人口の69.2%、世帯の78.9%に達している。都市部を中心にブロードバンド網の整備が進んでおり、光ファイバー網も拡大している。携帯電話の普及率は高く、スマートフォン利用も一般的である。

これらの社会基盤の整備と近代化は、ブルガリアの経済成長と国民生活の向上にとって不可欠であり、政府およびEUによる継続的な投資と取り組みが行われている。特に、交通インフラの整備は、地域間格差の是正や観光振興にも繋がるため重視されている。

7.6. 観光

ブルガリアの観光業は、国の経済にとって重要な柱の一つであり、多様な観光資源を背景に多くの観光客を惹きつけている。

主要な観光資源:

- 黒海沿岸リゾート:ヴァルナ近郊のゴールデン・サンズやサニー・ビーチ、歴史的な港町ソゾポルやネセバル(世界遺産)など、美しい砂浜と温暖な気候を誇るリゾート地が人気を集めている。海水浴、マリンスポーツ、ナイトライフなどが楽しめる。

- スキーリゾート:ピリン山脈のバンスコ、ロドピ山脈のパンポロヴォ、リラ山脈のボロヴェッツなどは、ヨーロッパでも有数のスキーリゾートとして知られ、冬季には多くのスキーヤーやスノーボーダーで賑わう。近年の施設整備も進んでいる。

- 文化遺産:ブルガリアには豊かな歴史と文化を反映した多くの遺産がある。リラの僧院(世界遺産)、プロヴディフの古代ローマ劇場や旧市街、ヴェリコ・タルノヴォのツァレヴェッツの丘、カザンラクのトラキア人の墳墓(世界遺産)、ボヤナ教会(世界遺産)などが代表的である。首都ソフィアにも、アレクサンドル・ネフスキー大聖堂や多くの博物館・美術館がある。

- 自然・温泉:山岳地帯の美しい自然景観、ハイキングコース、温泉地(ヒサリャ、ヴェリングラトなど)も観光客に人気がある。

観光産業の現状:

観光客は主にヨーロッパ諸国(ルーマニア、ギリシャ、ドイツ、イギリス、ロシアなど)から訪れる。近年は、アジアからの観光客も増加傾向にある。観光業は多くの雇用を生み出し、外貨獲得に貢献している。政府は、観光インフラの整備、プロモーション活動の強化、観光商品の多様化などを通じて、観光産業のさらなる発展を目指している。

課題:

観光開発と文化・環境保全との両立は重要な課題である。特に、黒海沿岸リゾートにおける過度な開発や環境汚染、歴史的建造物の維持管理などが懸念されている。また、観光シーズンの集中による混雑や、地方の観光資源の活用、サービスの質の向上なども課題として挙げられる。持続可能な観光の推進が求められている。

8. 国民

ブルガリアの人口は約644万人(2022年推定)で、近年は減少傾向にある。民族構成はブルガリア人が多数を占め、トルコ系、ロマなどが続く。公用語はブルガリア語。宗教はブルガリア正教が主である。教育水準は比較的高く、国民皆保険制度が導入されているが、医療サービスの質やアクセスには地域差がある。

8.1. 人口統計と都市

ブルガリアの総人口は、2022年の政府公式推計によると6,447,710人で、2021年の最終公式国勢調査による6,519,789人から減少している。人口の大部分、72.5%が都市部に居住している。2019年現在、ソフィアが人口1,241,675人で最も人口の多い都市であり、次いでプロヴディフ(346,893人)、ヴァルナ(336,505人)、ブルガス(202,434人)、ルセ(142,902人)となっている。

ブルガリアは人口危機に直面している。1989年以降、人口は減少し続けており、これは冷戦後の経済崩壊が引き起こした長期的な移住の波によるものである。2005年までに、主に若年成人層の937,000人から1,200,000人が国外に流出した。子供の大多数は未婚の女性から生まれている。2024年のブルガリアの平均合計特殊出生率(TFR)は女性一人当たり1.59人で、2018年の1.56人からわずかに上昇し、1997年の過去最低値1.1人を大きく上回っているものの、人口置換水準である2.1人を下回り、1905年の歴史的最高値である女性一人当たり5.83人を大幅に下回っている。ブルガリアはしたがって、平均年齢43歳で世界で最も高齢化が進んだ国の一つである。さらに、全世帯の3分の1が一人暮らしであり、家族の75.5%が16歳未満の子供を持っていない。その結果、出生率は世界で最も低い水準にあり、一方で死亡率は最も高い水準にある。

| 都市 | 州 | 人口 |

|---|---|---|

| ソフィア | ソフィア市 | 1,196,806 |

| プロヴディフ | プロヴディフ州 | 325,485 |

| ヴァルナ | ヴァルナ州 | 314,607 |

| ブルガス | ブルガス州 | 188,114 |

| ルセ | ルセ州 | 122,116 |

| スタラ・ザゴラ | スタラ・ザゴラ州 | 121,207 |

| プレヴェン | プレヴェン州 | 89,030 |

| スリヴェン | スリヴェン州 | 78,627 |

| ドブリチ | ドブリチ州 | 70,411 |

| シュメン | シュメン州 | 67,300 |

人口減少問題は、ブルガリア社会にとって深刻な課題である。その主な原因としては、低い出生率、高い死亡率、そして特に若年層を中心とした国外への労働力流出が挙げられる。これらの要因が複合的に作用し、社会の高齢化を加速させ、労働力不足、年金制度への負担増、地域社会の活力低下といった様々な社会的影響を引き起こしている。政府は、出生率向上策、医療制度の改善、国外流出した人材の呼び戻し策などを検討しているが、根本的な解決には至っていない。

8.2. 民族構成

ブルガリアの主要民族はブルガリア人であり、人口の84.6%を占めている。次いで、トルコ系ブルガリア人が8.4%、ロマが4.4%となっている。その他、約40の小規模な少数民族が1.3%を構成し、1.3%は民族グループを自己申告していない(2021年国勢調査)。ロマの人口は国勢調査データでは過小評価されることが多く、実際には人口の最大11%を占める可能性もある。

ブルガリアは、歴史的に多様な民族が共存してきた国である。

- ブルガリア人:主に東方正教会を信仰し、ブルガリア語を母語とする。国の多数派を形成し、政治・経済・文化の中心を担ってきた。

- トルコ系ブルガリア人:主にイスラム教を信仰し、トルコ語を母語とする。オスマン帝国時代からの住民の子孫が多く、主にブルガリア南東部や北東部に集住している。独自の文化や伝統を維持しており、権利と自由運動(DPS)というトルコ系住民を主な支持基盤とする政党も存在する。

- ロマ:多様な宗教(正教会、イスラム教、プロテスタントなど)を信仰し、ロマ語のほかブルガリア語やトルコ語を話す。ブルガリア全土に広く居住しているが、社会経済的に困難な状況に置かれている場合が多く、差別や貧困、教育機会の不平等などが深刻な問題となっている。ロマの社会統合は、ブルガリア政府および欧州連合(EU)にとって重要な課題である。

これらの主要な民族集団のほかにも、アルメニア人、ロシア人、ギリシャ人、ユダヤ人などが少数ながら居住している。

各民族集団の社会的地位や文化的権利の保障、そして民族間の統合と差別の問題は、ブルガリア社会における重要なテーマである。共産主義時代には、トルコ系住民に対する同化政策(強制的な改名など)が行われ、多くのトルコ系住民がトルコへ移住するという事態も発生した。民主化以降は、少数民族の権利保護が進められているが、特にロマに対する差別や社会からの疎外は依然として根深い課題として残っている。多文化共生社会の実現に向けた取り組みが続けられている。

ジェンダー平等に関しては、ブルガリアは高い評価を得ており、2018年の世界男女格差報告書では18位にランクされた。女性の参政権は1937年と比較的遅れて認められたが、今日では女性は平等な政治的権利、高い労働力参加率、そして法的に義務付けられた同一労働同一賃金を有している。2021年、市場調査機関「Reboot Online」は、ブルガリアを女性が働くのに最適なヨーロッパの国としてランク付けした。ブルガリアはEUで女性の情報通信技術研究者の割合が最も高く、テクノロジー分野における女性の割合も44.6%と2番目に高い。女性の高い参加率は、社会主義時代の遺産である。

8.3. 言語

ブルガリアの公用語はブルガリア語であり、国民の大多数(約85%)が母語として使用している。ブルガリア語はスラヴ語派の南スラヴ語群に属し、ロシア語やセルビア語などと近い関係にある。他のスラヴ語とは異なり、名詞の格変化がほとんど失われている一方、動詞の時制が非常に複雑であることや、接尾辞としての冠詞(後置冠詞)を持つことなどが特徴である。文字はキリル文字を使用し、これは9世紀にブルガリアで発明されたものが基になっている。

少数民族の言語としては、トルコ系住民が話すトルコ語(人口の約9%)、ロマが話すロマ語(人口の約4%)が主に挙げられる。これらの言語は、それぞれのコミュニティ内で日常的に使用されている。その他、アルメニア語、ギリシャ語、ルーマニア語なども、ごく少数の話者によって使われている。

外国語教育は学校教育において重視されており、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語などが主に教えられている。特に若い世代では英語能力が高い傾向にある。

ブルガリアの言語政策は、公用語であるブルガリア語の地位を保障しつつ、少数民族言語の使用や教育の権利も認めている。しかし、ロマ語の教育機会の不足など、課題も指摘されている。欧州連合(EU)加盟後は、多言語主義の重要性が増しており、翻訳・通訳の需要も高まっている。

8.4. 宗教

ブルガリアは憲法によって信教の自由が保障された世俗国家であるが、東方正教が伝統的な宗教として位置づけられている。ブルガリア国民の約3分の2が東方正教徒であると自己認識している。ブルガリア正教会は、東方正教会の四つの古代総主教座--コンスタンティノープル、アレクサンドリア、アンティオキア、エルサレム--とは別に、927年に独立教会の地位を獲得した最初の教会であり、最初の国民教会であった。ブルガリア総主教座は12の教区と2,000人以上の司祭を擁している。

イスラム教徒は2番目に大きな宗教共同体であり、ブルガリア全体の宗教構成の約10%を占めている。2011年のブルガリアのイスラム教徒850人を対象とした調査では、30%が深く宗教的であると自己申告し、50%が単に宗教的であると自己申告した。この調査によると、イスラム教の葬儀のような一部の宗教的教えは伝統的に取り入れられ広く実践されているが、イスラム教の祈りやアルコールの飲酒、豚肉食、同棲の自制といった他の主要な教えはあまり守られていない。

その他の重要な宗教には、ローマ・カトリックやユダヤ教があり、その歴史はブルガリアでは中世初期に遡る。アルメニア使徒教会や様々なプロテスタント宗派も存在し、これらはすべてブルガリアの人口の約2%を占めている。ブルガリア人の間で無宗教またはどの宗教にも属さない人の数はますます増加しており、この割合は過去20年間で急速に増加し、2001年の3.9%から2011年には9.3%、そして2021年には15.9%に達している。

2021年の最新の国勢調査によると、人口の宗教宗派は次の通りである:キリスト教(71.5%)、イスラム教(10.8%)、その他の宗教(0.1%)。さらに12.4%が無所属または回答しなかった。

国家と宗教の関係については、ブルガリア正教会が歴史的に国家と密接な関係を築いてきたが、共産主義時代には宗教活動が制限された。民主化以降は信教の自由が回復し、様々な宗教団体が活動している。宗教間の対話や協力も、多文化社会であるブルガリアにおいて重要なテーマとなっている。

8.5. 教育

ブルガリアの教育制度は、就学前教育、初等教育(1年生から4年生)、前期中等教育(5年生から7年生)、後期中等教育(8年生から12年生)、そして高等教育から構成される。義務教育は7歳から16歳までである。

教育への公的支出は欧州連合(EU)平均をはるかに下回っている。教育水準はかつては高かったが、2000年代初頭から著しく低下している。ブルガリアの生徒は2001年の読解力において世界で最も高い得点層の一人であり、カナダやドイツの生徒よりも優れた成績を収めていたが、2006年までには読解力、数学、科学の得点が低下した。2018年までに、PISA(生徒の学習到達度調査)では、9年生の生徒の47%が読解力と自然科学において機能的非識字であると判明した。平均的な基礎識字率は98.4%と高く、男女間に大きな差はない。ブルガリア教育科学省は、公立学校、カレッジ、大学に部分的に資金を提供し、教科書の基準を設定し、出版プロセスを監督している。初等および中等公立学校の教育は無償で義務教育である。高等教育は4年制の学士号と1年制の修士号からなる。ブルガリアで最も評価の高い高等教育機関はソフィア大学である。

高等教育機関には、総合大学、専門大学(経済大学、工科大学、医科大学など)、そしてカレッジがある。ソフィア大学「聖クリメント・オフリドスキ」は国内で最も歴史と権威のある大学である。

近年の教育における課題としては、教育格差(都市部と農村部、ロマなどの少数民族と多数派民族間)、教育の質の向上、教員の待遇改善、国際競争力の強化などが挙げられる。EU加盟後は、エラスムス計画などを通じた国際的な学生・研究者交流も活発化している。また、IT分野の急速な発展に伴い、関連する専門教育の需要も高まっている。

8.6. 保健

ブルガリアは国民皆保険制度を導入しており、国民は国民健康保険基金(NHIF)を通じて医療サービスを受ける権利を有する。医療提供体制は、プライマリケアを担う一般開業医(GP)、専門医療を提供する病院や診療所から構成される。

しかし、高い死亡率は、高齢化する人口、貧困のリスクが高い人々の多さ、そして脆弱な医療制度の組み合わせに起因する。死亡の80%以上ががんと心血管疾患によるものであり、そのうちほぼ5分の1は回避可能である。ブルガリアの医療は名目上は普遍的であるが、自己負担費用が全医療費のほぼ半分を占めており、医療へのアクセスを著しく制限している。医療提供を妨げるその他の問題には、低賃金による医師の国外流出、人員不足で設備も不十分な地方病院、供給不足、そして被保険者のための基本サービスパッケージの頻繁な変更がある。2018年のブルームバーグ医療効率指数では、ブルガリアは56カ国中最下位にランクされた。平均寿命は74.8歳で、EU平均の80.99歳、世界平均の72.38歳と比較して低い。

主な健康指標を見ると、平均寿命はEU平均を下回っており、特に男性の平均寿命が短い傾向にある。主な死因は、心血管疾患、悪性新生物(がん)、呼吸器系疾患などである。

公衆衛生上の課題としては、高齢化社会への対応、生活習慣病(肥満、糖尿病、高血圧など)の予防と対策、喫煙率の高さ、アルコール消費量の多さなどが挙げられる。また、都市部と農村部、あるいは社会経済的地位による健康格差も問題となっている。

医療サービスのアクセスや質については、都市部と地方部で差が見られることがある。医師や看護師の不足、特に地方における専門医の不足は深刻な問題である。医療費の自己負担割合が高いことも、低所得者層にとっては医療アクセスへの障壁となっている。

政府は、医療制度改革を通じて、医療サービスの効率化、質の向上、アクセス改善に取り組んでいる。EUからの支援も活用しながら、医療インフラの近代化や人材育成、予防医療の推進などが進められている。

9. 文化

現代のブルガリア文化は、オスマン帝国支配末期に民族意識の形成を助けた公式文化と、数千年にわたる民俗伝統が融合したものである。ブルガリア民俗の不可欠な要素は火であり、悪霊や病気を追い払うために用いられる。これらの多くは魔女として擬人化される一方、ズメイやサモディヴァ(ヴィーラ)のような他の生き物は、慈悲深い守護者であるか、あるいは両義的なトリックスターである。悪霊払いの儀式のいくつかは生き残り、現在も行われており、最も注目すべきはクケリとスルヴァカネである。マルテニツァも広く祝われる。トラキア起源の儀式的な火渡りの踊りであるネスティナルストヴォは、ユネスコ無形文化遺産のリストに含まれている。9つの歴史的および自然的対象物はユネスコ世界遺産である:ピリン国立公園、スレバルナ自然保護区、マダラの騎士、スヴェシュタリとカザンラクのトラキア人の墓、リラの僧院、ボヤナ教会、イヴァノヴォの岩窟教会群、そして古代都市ネセバルである。リラの僧院は、中世以来数多くの文学作品の題材となってきたブルガリアの守護聖人であるリラの聖イオアンによって設立された。

10世紀のプレスラフ文学派とオフリド文学派の設立は、中世のブルガリア文学における黄金時代と関連付けられている。これらの学派がキリスト教の聖典を重視したことにより、ブルガリア帝国はスラヴ文化の中心となり、スラヴ人をキリスト教の影響下に置き、書記言語を提供した。そのアルファベットであるキリル文字は、プレスラフ文学派によって開発された。一方、タルノヴォ文学派は、アセン朝とシシュマン朝の下で歴史的または神秘的なテーマに関する質の高い写本によって定義される文学の銀の時代と関連付けられている。多くの文学的および芸術的傑作がオスマン帝国の征服者によって破壊され、芸術活動は19世紀のブルガリア民族復興運動まで再興しなかった。イヴァン・ヴァゾフ(1850年 - 1921年)の膨大な作品群はあらゆるジャンルを網羅し、ブルガリア社会のあらゆる側面に触れ、解放前の作品と新しく設立された国家の文学とを橋渡しした。その後の注目すべき作品には、アレコ・コンスタンティノフによる『バイ・ガンヨ』、ペンチョ・スラヴェイコフのニーチェ的詩、ペヨ・ヤヴォロフとディムチョ・デベリャノフの象徴主義詩、ゲオ・ミレフとニコラ・ヴァプツァロフのマルクス主義に影響を受けた作品、そしてディミタル・ディモフとディミタル・タレフの社会主義リアリズム小説がある。ツヴェタン・トドロフは著名な現代作家であり、ブルガリア生まれのエリアス・カネッティは1981年にノーベル文学賞を受賞した。

宗教的な視覚芸術の遺産には、フレスコ画、壁画、イコンが含まれ、その多くは中世のタルノヴォ美術派によって制作された。文学と同様に、ブルガリアの視覚芸術が再興し始めたのは民族復興運動の時代からであった。ザハリ・ゾグラフは解放前の時代の視覚芸術の先駆者であった。解放後、イヴァン・ムルクヴィチカ、アントン・ミトフ、ウラジーミル・ディミトロフ=マイストラ、ツァンコ・ラヴレノフ、ズラチュ・ボヤジエフは、ブルガリアの村々、古い町、歴史的主題の風景を描写し、新しい様式と内容を導入した。クリストは、屋外インスタレーションで知られる21世紀で最も有名なブルガリアの芸術家である。

民俗音楽は群を抜いて最も広範な伝統芸術であり、極東、東洋、中世東方正教会、そして標準的な西ヨーロッパの音調と旋法の融合として、時代を通じてゆっくりと発展してきた。ブルガリアの民俗音楽は独特の響きを持ち、ガドゥルカ、ガイダ、カヴァル、トゥパンなど、幅広い伝統楽器を使用する。際立った特徴は「拡張されたリズミカルな時間」であり、これは他のヨーロッパ音楽には見られないものである。ブルガリア国立放送女性声楽合唱団は、ブルガリア民俗音楽の演奏で1990年にグラミー賞を受賞した。書かれた音楽作品はイオアン・ククゼル(1280年頃 - 1360年)の作品に遡ることができるが、近代クラシック音楽は1890年に最初のブルガリアのオペラを作曲したエマヌイル・マノロフから始まった。パンチョ・ヴラディゲロフとペトコ・スタイノフは交響曲、バレエ、オペラをさらに豊かにし、歌手のゲーナ・ディミトローヴァ、ボリス・クリストフ、リューバ・ヴェリチュ、ニコライ・ギャウロフはそれらを世界クラスのレベルに引き上げた。ブルガリアの演奏家は、エレクトロ・ポップ(ミラ・アロヨ)、ジャズ(ミルチョ・レヴィエフ)、そしてジャズとフォークの融合(イヴォ・パパゾフ)といった他のジャンルでも称賛を得ている。

ブルガリア国営ラジオ、bTV、そして日刊紙『トルド』、Dnevnikドネヴニクブルガリア語、『24 Chasa』は、国内最大のメディアの一部である。ブルガリアのメディアは2000年代初頭には報道において概ね偏りがないと評され、印刷メディアには法的制限はなかった。それ以来、報道の自由は悪化し、ブルガリアは世界報道自由度指数で世界111位となり、すべての欧州連合加盟国および加盟候補国よりも低い順位となった。政府はEU資金を同調的なメディアに流用し、問題のあるトピックについて批判的でなくなるよう他のメディアを買収する一方で、個々のジャーナリストに対する攻撃は増加している。政治家、オリガルヒ、メディア間の癒着は広範囲に及んでいる。

9.1. 伝統文化と民俗

ブルガリアには、古くから受け継がれてきた豊かな伝統文化と民俗行事が数多く存在する。これらの多くは、農耕文化や季節の移り変わり、キリスト教以前の信仰とキリスト教の融合など、ブルガリアの歴史と風土を色濃く反映している。

- マルテニツァ:3月1日に、健康と幸福を願って赤と白の糸で作られたお守りを交換し、身に着ける習慣。春の訪れを祝う象徴的な行事であり、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている(ルーマニア、モルドバ、北マケドニアと共同)。

- クケリ:冬の終わりから春先にかけて行われる仮面と衣装をまとった男性たちによる厄払いの儀式。大きな音を立てて悪霊を追い払い、豊穣を祈願する。地域によって衣装や踊りに特色があり、迫力ある祭りは国内外から観光客を惹きつける。ユネスコの無形文化遺産「スルヴァ:ペルニク地方の民俗祭」の中核をなす。

- スルヴァ:新年を祝うために、木の枝(スルヴァクニツァ)で人々の背中を軽く叩き、健康と繁栄を祈る子供たちの行事。

- ラザルキ:聖ラザロの日の前日(通常、復活祭の1週間前の土曜日)に、未婚の若い女性たちが伝統衣装をまとい、歌い踊りながら家々を訪れ、健康と豊穣を祈願する春の儀式。

- ネスティナルストヴォ:主にストランジャ山地方のいくつかの村で行われる、裸足で熱い炭の上を踊る儀式。聖コンスタンティンと聖ヘレナの日(6月3日またはグレゴリオ暦の5月21日)に行われ、トランス状態に入った踊り手が神託を告げるとされる。ユネスコの無形文化遺産に登録されている。

- 民間信仰:ドラキュラの原型とも言われる吸血鬼(ヴァンピール)の伝説や、森の精霊であるサモディヴァ、竜(ズメイ)など、超自然的な存在に関する民間伝承が豊富に残っている。

これらの伝統文化や民俗行事は、ブルガリア人のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしており、地域社会の結束を強め、世代を超えて受け継がれている。また、観光資源としても注目され、ブルガリアの文化的多様性を示すものとなっている。

9.2. 文学

ブルガリア文学は、中世のキリル文字の創始と共に独自の発展を遂げ、オスマン帝国支配下での停滞期を経て、19世紀の民族復興運動期に再び隆盛を迎えた。

中世:

9世紀後半から10世紀にかけて、プレスラフとオフリドに文学の中心地が形成され、古代教会スラヴ語(古ブルガリア語)による宗教文学が花開いた。この時期には、聖キュリロスと聖メトディオスの弟子たち(オフリドのクリメント、プレスラフのナウムなど)が活躍し、聖書の翻訳や聖人伝、賛美歌などが作られた。ヨアン・エクザルフの『シェストドネフ』(天地創造六日間)は、この時代の代表的な作品の一つである。キリル文字の普及は、スラヴ世界の文化発展に大きな影響を与えた。

オスマン帝国支配下:

約5世紀にわたるオスマン帝会の支配下では、ブルガリア語による文学活動は著しく制限された。しかし、修道院などを中心に、細々と写本や宗教書の作成が続けられ、民族の言語と文化の保持に貢献した。この時代の口承文学(英雄叙事詩、民謡など)も、民族意識を繋ぐ重要な役割を果たした。

民族復興運動期(18世紀後半 - 19世紀):

オスマン帝国の衰退とヨーロッパの啓蒙思想の影響を受け、ブルガリア人の民族意識が高揚したこの時代は、ブルガリア文学のルネサンス期とも言える。パイシイ・ヒレンダルスキの『スラヴ・ブルガリア史』(1762年)は、ブルガリア人に民族の誇りを пробу(めざめ)させ、近代ブルガリア文学の幕開けを告げた。この時期には、リュベン・カラヴェロフ、フリスト・ボテフ、イヴァン・ヴァゾフなどが登場し、詩、小説、戯曲、評論など多様なジャンルで、愛国心、自由、独立への願いを力強く表現した。特にフリスト・ボтеフは、革命家詩人として高く評価され、その詩はブルガリア国民に愛唱されている。イヴァン・ヴァゾフは「ブルガリア文学の長老」と称され、代表作『軛の下で』はオスマン帝国支配からの解放闘争を描いた国民的叙事詩である。

20世紀以降:

独立後、ブルガリア文学は西欧文学の影響を受けつつ、独自の道を歩んだ。ペンチョ・スラヴェイコフ、ペヨ・ヤヴォロフ、テオドル・トラヤノフらは象徴主義の詩人として知られる。戦間期には、エリン・ペリン(農村文学)、ヨルダン・ヨフコフ(リアリズム文学)などが活躍した。

第二次世界大戦後の共産主義体制下では、社会主義リアリズムが主流となったが、その中でもディミタル・ディモフ(『タバコ』)、ディミタル・タレフ(『鉄の燈台』)などの優れた作品が生まれた。体制転換後は、表現の自由が拡大し、多様なテーマや作風の作品が登場している。現代の代表的な作家としては、ゲオルギ・ゴスポディノフなどが国際的に知られている。

9.3. 美術と建築

ブルガリアの美術と建築は、古代トラキア時代から現代に至るまで、多様な文化の影響を受けながら独自の発展を遂げてきた。

古代・中世:

- トラキア美術:紀元前1千年紀に栄えたトラキア人は、精巧な金銀細工で知られる。パナギュリシテの宝物やヴァルナ古墳群出土の黄金製品は、その高い技術水準を示している。墳墓の壁画(カザンラクのトラキア人の墳墓、スヴェシュタリのトラキア人の墳墓など、いずれも世界遺産)も重要な遺産である。

- ローマ・東ローマ建築:ローマ帝国および東ローマ帝国支配下では、都市(プロヴディフの古代劇場、ソフィアの聖ゲオルギ教会など)や要塞、教会が建設された。初期キリスト教美術のモザイク画も各地に残る。

- 第一次・第二次ブルガリア帝国:独自の教会建築様式が発展し、フレスコ画やイコン制作が盛んになった。特に第二次ブルガリア帝国の首都であったヴェリコ・タルノヴォのツァレヴェッツの丘の教会群や、ボヤナ教会(世界遺産)の壁画は、中世ブルガリア美術の最高傑作とされる。タルノヴォ派と呼ばれる美術様式が栄えた。イヴァノヴォの岩窟教会群(世界遺産)の壁画も注目される。

オスマン帝国支配下:

オスマン帝国支配下では、キリスト教美術の発展は停滞したが、修道院などを中心にイコン制作などが続けられた。イスラム建築の影響も現れ、モスクや公共浴場(ハマム)などが建設された。

民族復興期(18世紀後半 - 19世紀):

ブルガリア民族意識の高まりとともに、伝統的な教会建築や住宅建築(プロヴディフ旧市街、コプリフシティツァなどに見られる木造家屋)が復興した。この時代の画家としては、ザハリ・ゾグラフやスタニスラフ・ドスペフスキなどが知られ、イコンや壁画、肖像画を制作した。

近現代:

独立後、西ヨーロッパの美術思潮(印象派、象徴主義、表現主義など)が導入され、多様なスタイルの絵画や彫刻が制作された。代表的な芸術家には、イヴァン・ムルクヴィチカ、ウラジーミル・ディミトロフ=マイストラ(農村風景を描いた)、ツァンコ・ラヴレノフ(歴史画や都市景観)などがいる。

社会主義時代には社会主義リアリズムが推奨されたが、その後はより自由な表現が追求されるようになった。現代建築においては、モダニズムやポストモダニズムの影響を受けた作品が見られる。近年では、ブルガリア出身の芸術家クリストとジャンヌ=クロードが国際的に活躍した。

9.4. 音楽

ブルガリアの音楽は、豊かな民俗音楽の伝統と、西洋クラシック音楽、そして現代のポピュラー音楽が共存し、独自の発展を遂げている。

伝統民俗音楽:

ブルガリアの民俗音楽は、その独特なリズム(不等拍リズム、例えば5/8、7/8、9/8拍子など)、旋律、声楽様式で世界的に知られている。特に、「ブルガリアン・ヴォイス」として知られる女声合唱は、力強く、時に不協和音も含む独特のハーモニーが特徴で、マルセル・セリエによって紹介され、国際的な注目を集めた(例:「ミステリー・オブ・ブルガリアン・ヴォイス」)。

伝統楽器には、弦楽器のガドゥルカ、笛のカヴァル、バグパイプの一種であるガイダ、太鼓のトゥパンなどがある。結婚式や祭りなど、様々な場面で演奏され、踊り(ホロ、ラチェニツァなど)と密接に結びついている。地域によって音楽スタイルや楽器の編成に違いが見られる。

正教会聖歌:

ブルガリアは東方正教会の国であり、古くから独自の教会聖歌の伝統が育まれてきた。中世にはヨアン・ククゼルのような著名な聖歌作曲家・理論家も現れた。現代でも、教会での典礼や合唱団によって、その伝統は受け継がれている。

クラシック音楽:

19世紀後半の独立以降、西洋クラシック音楽が本格的に導入された。エマヌイル・マノロフはブルガリア初のオペラを作曲した。20世紀には、パンチョ・ヴラディゲロフ、ペトコ・スタイノフ、マリン・ゴレミノフなどの作曲家が、ブルガリアの民俗音楽の要素を取り入れた国民楽派的な作品を数多く残した。

著名な演奏家としては、オペラ歌手のボリス・クリストフ、ニコライ・ギャウロフ、ライナ・カバイヴァンスカ、ゲーナ・ディミトローヴァ、ピアニストのアレクシス・ワイセンベルクなどが国際的に活躍した。

現代ポピュラー音楽:

ブルガリアでは、ポップ・ミュージック、ロック、ジャズ、そして伝統音楽とポピュラー音楽を融合させたチャルガ(ポップ・フォーク)など、多様なジャンルの音楽が楽しまれている。ユーロビジョン・ソング・コンテストにも積極的に参加している。

9.5. 食文化

ブルガリア料理は、他のバルカン諸国と類似しており、トルコ料理やギリシャ料理の影響を強く受けている。кисело млякоキセロ・ムリャコブルガリア語(ヨーグルト)、ルカンカ(ソーセージ)、баницаバニツァブルガリア語(チーズパイ)、шопска салатаショプスカ・サラダブルガリア語、лютеницаリュテニツァブルガリア語(野菜ペースト)、コズナック(甘いパン)などが、最もよく知られた地元の食べ物である。肉の消費量はヨーロッパ平均よりも低く、多種多様なサラダを好む文化的嗜好がある。ブルガリアは1989年まで世界第2位のワイン輸出国であったが、その後その地位を失った。2016年の収穫量は1億2800万リットルのワインを生み出し、そのうち6200万リットルが主にルーマニア、ポーランド、ロシアに輸出された。マヴルッド、ルビン、シロカ・メルニシュカ、ディミャト、チェルヴェン・ミスケトなどが、ブルガリアワインに使われる代表的なブドウ品種である。ракияラキヤブルガリア語は伝統的な果物ブランデーで、ブルガリアでは14世紀にはすでに飲まれていた。

代表的な料理と食材:

- кисело млякоキセロ・ムリャコブルガリア語(ヨーグルト):ブルガリアはヨーグルト発祥の地の一つとされ、独特の乳酸菌(Lactobacillus bulgaricusラクトバチルス・ブルガリクスラテン語)で作られるヨーグルトは国民食であり、料理にも多用される。

- сиренеシレネブルガリア語:羊乳または牛乳から作られる白い塩漬けチーズ。フェタチーズに似ており、サラダ、パン、料理の具材として広く使われる。

- шопска салатаショプスカ・サラダブルガリア語:トマト、キュウリ、タマネギ、ピーマンを角切りにし、おろしたシレネをたっぷりとかけた、ブルガリアを代表するサラダ。ブルガリア国旗の白・緑・赤を象徴するとも言われる。

- баницаバニツァブルガリア語:薄いパイ生地(フィロ生地)にシレネや卵などを挟んで焼き上げた伝統的なパイ。朝食や軽食として人気がある。

- тараторタラトールブルガリア語:ヨーグルト、キュウリ、ニンニク、クルミ、ディルなどを混ぜた冷製スープ。夏場に特に好まれる。

- кавармаカヴァルマブルガリア語:豚肉や鶏肉と野菜(タマネギ、ピーマン、トマトなど)を煮込んだ料理。土鍋で供されることが多い。

- кюфтеキュフテブルガリア語、кебапчеケバプチェブルガリア語:ひき肉にスパイスを混ぜて焼いたミートボールや細長いミートパティ。

- мусакаムサカブルガリア語:ナスやジャガイモ、ひき肉などを重ねて焼き、ヨーグルトソースをかけた料理。ギリシャのムサカとは異なるブルガリア独自のスタイル。

- лютеницаリュテニツァブルガリア語:パプリカ、トマト、ナスなどを煮詰めて作る赤い野菜ペースト。パンに塗ったり、肉料理の付け合わせとして食べられる。

飲料:

- ワイン:ブルガリアは古くからワイン生産が行われており、赤ワインではマヴルッド、ガムザ、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、白ワインではディミャト、ミスケト、シャルドネなどが栽培されている。

- ракияラキヤブルガリア語:ブドウやプラムなどの果物から作られる蒸留酒。食前酒として、また食事と共に楽しまれる。

- бозаボザブルガリア語:小麦や雑穀を発酵させて作る、わずかにアルコール分を含む甘酸っぱい飲み物。

ブルガリアの食文化は、新鮮な野菜や乳製品を多用し、ハーブやスパイスを巧みに使うことが特徴である。家庭料理が大切にされており、季節の食材を活かした料理が食卓を彩る。

9.6. スポーツ

ブルガリアは、1896年の最初の近代オリンピックに、体操選手のシャルル・シャンポーが出場したことで登場した。それ以来、ブルガリアの選手は金メダル55個、銀メダル90個、銅メダル85個を獲得しており、通算メダル数で25位にランクされている。ウエイトリフティングはブルガリアの代表的なスポーツである。コーチのイヴァン・アバジエフは革新的なトレーニング方法を開発し、1980年代以降、多くのブルガリアの世界およびオリンピックの重量挙げチャンピオンを生み出してきた。ブルガリアの選手は、レスリング、ボクシング、体操、バレーボール、テニスでも優れた成績を収めている。ステフカ・コスタディノヴァは、1987年の世界選手権で達成した2.09 mの女子走高跳の世界記録保持者である。グリゴール・ディミトロフは、ATPランキングトップ3に入った最初のブルガリアのテニス選手である。

サッカーは、国内で圧倒的な人気を誇るスポーツである。代表チームの最高の成績は、1994年のFIFAワールドカップでの準決勝進出であり、その時のチームはフォワードのフリスト・ストイチコフが牽引していた。ストイチコフは史上最も成功したブルガリアの選手であり、ゴールデンブーツとゴールデンボールを受賞し、1990年代にFCバルセロナでプレーしていた頃は世界最高の選手の一人と見なされていた。ソフィアに本拠地を置くCSKAとレフスキは、国内で最も成功したクラブであり、長年のライバルである。ルドゴレツは、わずか9年間で地元の4部リーグから2014-15シーズンのUEFAチャンピオンズリーググループステージに進出したことで注目されている。2018年に39位にランクされ、UEFAにおけるブルガリアの最高ランクのクラブである。

9.7. 世界遺産

ブルガリアには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が7件、自然遺産が2件存在する。

文化遺産:

- カザンラクのトラキア人の墳墓(1979年)- 紀元前4世紀頃のトラキア人の墳墓で、精巧な壁画で知られる。

- ネセバルの古代都市(1983年)- 黒海沿岸の古代都市で、トラキア時代から中世にかけての歴史的建造物群が残る。

- イヴァノヴォの岩窟教会群(1979年)- 中世ブルガリアの岩窟教会群で、美しいフレスコ画が保存されている。

- ボヤナ教会(1979年)- ソフィア郊外にある中世の教会で、特に13世紀のフレスコ画が高く評価されている。

- マダラの騎士(1979年)- 8世紀初頭に崖に刻まれた巨大な騎士像のレリーフ。

- リラの僧院(1983年)- ブルガリア最大の正教会の修道院で、ブルガリア民族復興期を代表する建築と芸術。

- スヴェシュタリのトラキア人の墳墓(1985年)- 紀元前3世紀頃のトラキア人の墳墓で、女性像の柱(カリアティード)で飾られた独特の内部装飾を持つ。

自然遺産:

- スレバルナ自然保護区(1983年)- ドナウ川沿いの湿地帯で、多くの鳥類の生息地・繁殖地となっている。

- ピリン国立公園(1983年)- バルカン半島でも有数の高山植物の宝庫であり、氷河湖や多様な地形を持つ。