1. 生い立ちと背景

レオニド・ペトロヴィチ・テリヤトニコフは、1951年1月25日、ソビエト連邦カザフ・ソビエト社会主義共和国(現在のカザフスタンコスタナイ州)のコスタナイ地区に位置するヴェデンカ村で生まれた。彼はそこで初等教育を修了した。卒業後、1968年に消防士としてのキャリアを開始するまで、コスタナイ自動車修理工場で電気技師としてしばらく働いた。

2. 教育と訓練

テリヤトニコフは1968年にエカテリンブルク(当時のスヴェルドロフスク)消防技術アカデミーに士官候補生として入学した。3年間の課程を修了し、1971年に卒業し、ソビエト連邦内務省(MVD)の準軍事消防署の一員となった。1974年には、モスクワにあるMVD高等工学消防技術アカデミーに入学。4年間の学習期間を終え、1978年に卒業した。

3. 消防士としてのキャリア

テリヤトニコフは、ソビエト連邦のカザフ・ソビエト社会主義共和国とウクライナ・ソビエト社会主義共和国で消防士としてのキャリアを築き、最終的にチェルノブイリ原子力発電所の消防隊指揮官を務めた。

3.1. カザフスタンSSRでの勤務

1971年にスヴェルドロフスク消防技術アカデミーを卒業後、テリヤトニコフはコスタナイ地区の消防安全検査官として2年間勤務した。1973年にはルードニ行政委員会のMVDに再配属され、市内の消防検査官として1年間勤務した。1978年にモスクワの高等工学消防技術アカデミーを卒業した後、コスタナイに戻り、1978年から1980年までコスタナイ市行政委員会のMVD準軍事消防署長を務めた。1980年から1982年まで、テリヤトニコフはコスタナイの準軍事消防旅団第69号の副隊長であった。この期間に、彼はソビエト連邦の消防組織内で少佐にまで昇進した。

3.2. ウクライナSSRでの勤務

1982年、テリヤトニコフはコスタナイからキエフに移った。キエフでの最初の1年間は、キエフ市行政委員会のキーウ=スヴャトーシン区消防安全局ROVDの特殊施設監督グループの上級エンジニアを務めた。1983年、彼はチェルノブイリ原子力発電所の防火を任務とする準軍事消防旅団第2号の指揮官に任命され、家族を近くのプリピャチ市に移住させた。

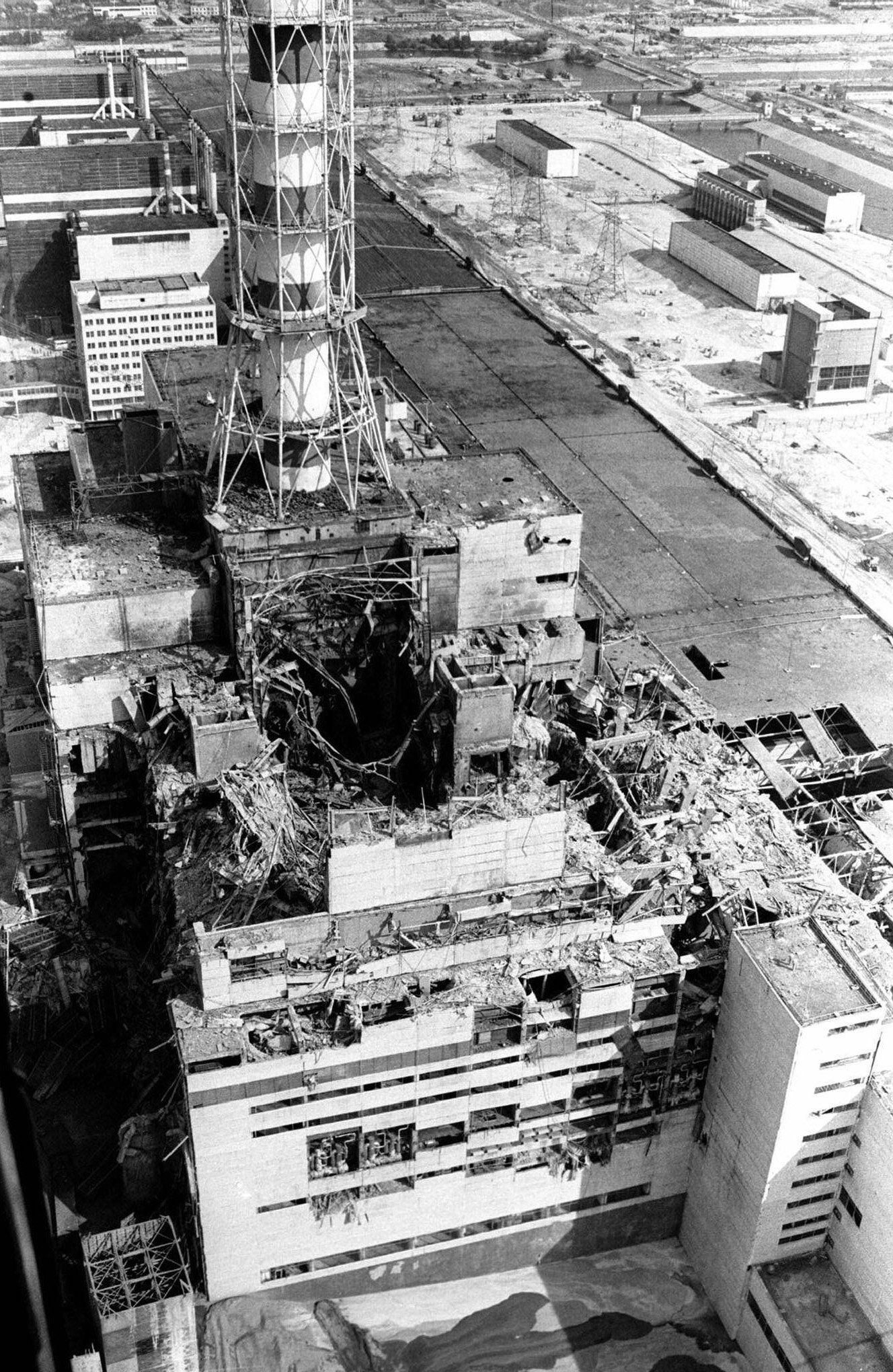

3.3. チェルノブイリ原子力発電所消防隊指揮官

テリヤトニコフは、チェルノブイリ原子力発電所の防護を担当する準軍事消防旅団第2号の指揮官として、事故発生時における重要な責任を担っていた。彼の指揮の下、この部隊は爆発後の火災鎮圧の最前線に立った。

4. チェルノブイリ事故への対応

1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故発生時、テリヤトニコフ少佐はプリピャチ郊外のダーチャで妻と子供たちと休暇中であった。彼はこの事故における初期対応を指揮し、個人的な犠牲を払いながらも、そのリーダーシップを発揮した。

4.1. 初期対応と指揮

午前1時32分または33分頃、テリヤトニコフは消防指令員から電話で事故の報告を受け、発電所へ召集された。彼はすぐに制服に着替え、プリピャチのミリツィヤ(警察)署に電話し、ダーチャから4~5キロメートル離れた発電所まで車を出すよう依頼した。午前1時45分頃に発電所に到着すると、すでに消火活動が始まっていた。発電所の防火を担当する準軍事消防旅団第2号の指揮官として、彼は消火活動の指揮を執った。彼の最初の行動の一つは、建物全体を視察し、多数の火災発生場所を特定するよう命じることであった。彼は次のように報告している。

「我々は第4号機建物を視察した。破壊されたコンクリートパネルの開口部からケーブル室が見えたが、そこには火災は確認されなかった。しかし、中央原子炉ホールからは炎か光のようなものがはっきりと見えた...それは何だったのか?中央室には原子炉の『上部表面』以外何もなかったはずで、そこで燃えるものは何も予想されていなかった。我々はそれが原子炉自体から発生した光だと判断した。私はFFU-2(チェルノブイリ原子力発電所のみに供給される消防部隊)に電話し、キエフへさらなる伝達のために状況を報告した。」

テリヤトニコフは第4号機の制御室を訪れ、副主任技師のアナトリー・ジャトロフからタービンホール屋上の火災は制御下にあるため、第3号機と換気ブロックの屋上を優先すべきだと告げられた。午前2時30分頃、テリヤトニコフは3人の消防士に換気ブロックの屋上へ行くよう命じ、緊急事態発生当初からそこで火災と戦っていた最初の消防士グループと交代させた。

4.2. 消火活動

初期のグループには、ヴォロディームィル・プラーヴィク、ヴィークトル・キベノク、ヴァシーリー・イグナチェンコが含まれており、彼らはすでに放射線被曝の影響を受けており、屋上から非常階段を降りるのに苦労していた。リーダーであるプラーヴィク中尉がテリヤトニコフに発電所の第3号機屋上の火災が鎮火したと報告した後、テリヤトニコフは彼と彼らと共にいた男性たちが非常に体調が悪そうであることに気づき、プリピャチ病院への搬送のため近くの救急車に乗るよう命じた。その後間もなく、発電所の南側で、テリヤトニコフはタービンホールの屋上に続く非常階段を上り、そこにいた消防士たちに交代するまで火災監視を続けるよう命じた。

4.3. 放射線被曝と健康への影響

午前3時30分までに、テリヤトニコフ自身も放射線被曝の初期症状である吐き気と嘔吐を経験し始めた。この頃、彼はプリピャチ病院である第126衛生部隊に避難した。当初は軽度の放射線被曝症状しか経験しておらず、自身の負傷の程度を認識していなかったため、他の消防士たちと話したり、喫煙したり、歩き回ることができた。

彼の累積放射線量は不明確だが、1987年のインタビューでは「およそ200レムから400レムの間」と述べている。他の情報源では、テリヤトニコフが450レムから520レムの線量を受けたと主張する声もある。インドネシア語の資料では、彼の血液検査の結果、4グレイの放射線を受けたことが示されている。

4.4. 入院と回復

災害の規模と、初期対応者が受けた放射線損傷の深刻さが理解され始めると、テリヤトニコフと他の入院中の消防士および発電所職員をモスクワへ避難させる決定が下された。彼はバスでキエフのボルィースピリ国際空港へ、そこから空路でモスクワへ運ばれ、第6病院に入院した。この病院はソビエト連邦中型機械製造省(Sredmash、国家原子力エネルギー省)と全連邦物理学研究所が運営しており、放射線損傷治療に特化した部門を有していた。

この時までに、テリヤトニコフは放射線被曝によるより深刻な影響を受け始めていた。プリピャチからキエフへのバスでの移送中に意識を失い、彼の状態は悪化の一途をたどった。彼の骨髄は電離放射線によって損傷を受け、白血球数が低下し、免疫系が弱体化し、病原菌による感染症にかかりやすくなった。彼は40 °Cを超える高熱に苦しみ、肺と気道に炎症が起きた。彼の姉妹と父親が、テリヤトニコフの白血球数が回復せず、骨髄移植を試みる必要が生じた場合に備え、潜在的な骨髄ドナーとしてモスクワに呼び出された。

しかし、テリヤトニコフは回復し始めた。1986年7月には隔離病棟から退院し、肺を感染から守るためにガーゼマスクを着用しながら、自力で第6病院内を歩き回ることが許された。この時、彼は部下のヴォロディームィル・プラーヴィク中尉と、急性放射線症候群で亡くなった他の5人の消防士の死を初めて知らされた。彼は1986年8月までそこに留まり、その後ラトビア・ソビエト社会主義共和国の海岸にある保養地へ移され、妻や子供たちとともに療養することを許された。1986年9月5日、彼は保養所を退院した。同じ月には、カザフスタンにいる両親を訪れることができた。しかし、入院中の頻繁な投薬は彼の肝臓に負担をかけ、この合併症の治療のため、テリヤトニコフは年末までに3回も病院に戻らなければならなかった。1986年12月22日に彼は最後の退院をし、7ヶ月にわたる治療と回復を終えた。

5. チェルノブイリ事故後のキャリアと栄誉

チェルノブイリ事故からの回復後、テリヤトニコフは消防部門でのキャリアを再開し、彼の功績はソビエト連邦とウクライナから高く評価された。

5.1. 功績と受賞

回復後、テリヤトニコフはソビエトのメディアで称賛され、『イズベスチヤ』の一面を飾り、テレビやラジオでも特集された。1986年9月25日、ソビエト連邦最高会議幹部会の布告により、彼はレーニン勲章とソ連邦英雄の称号を授与された。1996年には、ウクライナ大統領レオニード・クチマの命令により、ウクライナの勇気勲章(3等)が授与された。また、イギリス滞在中には、イギリス消防組合から勇敢勲章を授与された。

5.2. 国際親善訪問

1987年、入院からの退院と回復の完了を受けて、テリヤトニコフは国際親善訪問に派遣された。社会主義国であったブルガリア、日本、アメリカ合衆国、そしてイギリスを訪問し、様々な政府主催の歓迎会、消防士の会議、その他のイベントに出席した。イギリスではマーガレット・サッチャー首相と面会し、イギリス消防組合からメダルを授与された。アメリカ合衆国を訪れた際には、1987年11月にメリーランド州ボルチモアで開催された第4回全国消防署博覧会および総会で演説を行った。日本では、核軍縮のための国境なき医師団の会議に出席した。

5.3. ウクライナでのキャリア

回復と国際訪問の終了後、テリヤトニコフは消防署に戻り、MVD火災試験研究所の指揮官として勤務した。彼は1989年までこの職務を務めた。同年、彼は中佐に昇進し、キエフ地域行政委員会内務総局消防安全局の規制・技術部門の副部長に就任した。彼はソビエト連邦の崩壊を挟み、1993年までこの地位を保持した。

新たに独立したウクライナにおいて、テリヤトニコフは国家消防隊内でより高い地位に昇進した。1993年には、ウクライナ内務省消防総局の副総局長となった。そして1995年、少将の階級に達したテリヤトニコフは、内務省国家消防局の長に昇進し、ウクライナ全体の国家消防組織の指揮官となった。

5.4. 退職

テリヤトニコフは1995年に消防局を退職した。

6. 退職後の活動

退職後も、テリヤトニコフは消防活動に積極的に関与し続けた。1998年からはキエフ義勇消防協会の会長を務め、この立場で毎年恒例の子供消防祭の組織を担当した。この祭り彼の死後も開催が続けられ、彼の功績を称えて再奉納された。

7. 私生活

テリヤトニコフはラリサ・イワノワ・テリヤトニコフと結婚しており、オレグ・テリヤトニコフとミハイル・テリヤトニコフの二人の息子がいた。

8. 死没

2003年、テリヤトニコフは顎の癌と診断された。ドイツで無料治療を受ける招待を受け、渡独して6ヶ月間の治療(2回の手術を含む)を受けた。医師たちは回復に楽観的であったものの、2004年秋に癌が再発し、テリヤトニコフは同年12月2日に53歳で死去した。彼の死は報道機関によって公表され、彼の家族はロシア連邦大統領ウラジーミル・プーチンから弔意の書簡を受け取った。

9. 遺産と記念

テリヤトニコフの功績を記念し、2006年4月25日のチェルノブイリ事故20周年記念日に、彼が埋葬されているキエフのバイコヴェ墓地に彼の記念碑が建立された。彼が創設に関わった子供消防祭は、彼の死後も彼の名誉に捧げられ、継続的に開催されている。

10. 部下たち

チェルノブイリ事故当時、テリヤトニコフの指揮下で重要な役割を果たした消防チームの主要なメンバーには、以下の人々がいる。

- ヴォロディームィル・プラーヴィク中尉

- ヴィークトル・キベノク中尉

- ヴァシーリー・イグナチェンコ曹長

- ニコライ・ティテノク曹長

- ヴラディーミル・ティシチューラ軍曹

- ミコラ・ヴァシュチュク軍曹