1. 概要

ヴィクトル・ミハイロヴィチ・ヴァスネツォフ(Виктор Михайлович Васнецовロシア語、1848年 - 1926年)は、ロシアの著名な画家であり、ロシアの民俗芸術、ロマン主義的民族主義絵画の共同創始者の一人、そしてロシア文芸復興運動の主要人物と見なされています。彼は主に神話、宗教、歴史的な主題を専門とし、特にロシアの伝統的な物語や叙事詩であるブィリーナの挿絵に傾倒しました。その作品は、叙事的で壮大な表現や耽美主義的な傾向を持つことから、ロシア象徴主義の一員に数えられることもあります。初期には写実主義的な風俗画を手がけましたが、後にロシアの御伽噺や宗教的題材へと芸術的探求を深め、ロシアの文化と社会に多大な影響を与えました。

2. 生涯

ヴィクトル・ヴァスネツォフは、ロシア帝国時代のヴャートカ県に生まれ、幼少期から晩年まで、ロシアの芸術と社会に深く関わりながら、独自の画風を確立しました。

2.1. 幼少期と教育

ヴァスネツォフは1848年5月15日(新暦)に、ヴャートカ県の寒村ロプィヤルで7人兄弟の2番目の子として誕生しました。彼の父であるミハイル・ヴァシリエヴィチ・ヴァスネツォフ(1823年 - 1870年)は村の司祭でしたが、自然科学や天文学、絵画に深い関心を持つ哲学的な教養人でした。また、彼の祖父はイコン画家でした。ヴァスネツォフ家からは、ヴィクトルと弟のアポリナリーの2人が著名な画家となり、他の兄弟のうち3人は学校教師に、1人はロシアの民俗学者になりました。ヴィクトルはロプィヤルで絵を描き始め、主に風景画や村の生活を描きました。彼は文芸評論家のウラジーミル・スターソフに宛てた書簡の中で、幼少期を振り返り、「農民の子供たちとともに暮らした。ナロードニキとしてではなく、友人として彼らが好きだった」と述懐しています。

2.2. ヴャートカ時代

10歳からヴャートカの神学校に学び、夏ごとに家族と共に裕福な商業地リャーボヴォで過ごしました。神学校在籍中、彼は地元のイコン商人のために働き、さらにポーランド人流浪画家のミハウ・エルヴィロ・アンドリオリを助けて、ヴャートカのアレクサンドル・ネフスキー大聖堂のフレスコ画制作に携わりました。神学校を修了すると、ヴィクトルはサンクトペテルブルクへ移り、美術を学ぶことを決意しました。帝都での学費と生活費を賄うため、彼は自作の絵画「刈取る女」と「乳搾りの女」(いずれも1867年作)を競売にかけて資金を調達しました。

2.3. サンクトペテルブルク時代

1867年8月にペテルブルク帝国美術アカデミーへの入学を試みましたが、この時は失敗しました。しかし、翌年1868年8月には入学に成功しました。アカデミーでは、1863年にアカデミーの規則に反発してグループを結成した14人の学生たちが「移動派」と呼ばれる写実主義画家集団として活動していました。ヴァスネツォフはアカデミー入学前のデッサン教室で、その指導者であるイヴァン・クラムスコイと親交を結び、彼を師と仰ぎました。また、同窓生のイリヤ・レーピンとも非常に親しい友人となりました。

ヴァスネツォフは後に歴史画や宗教画の専門家として名を馳せることになりますが、初期にはこれらの題材を意図的に避けていました。しかし、「民衆の前のハリストスとポンテオ・ピラト」という構図の作品で、アカデミーから小銀メダルを授与されています。1870年代初頭には、同時代の風俗を描いた多数の版画を制作しました。そのうち、「地方の本屋」(1870年)と「酒瓶をもった少年」(1872年)の2点は、1874年のロンドン万国博覧会で銅メダルを獲得しました。この時期には、油彩による風俗画も手掛けるようになり、「田舎歌手」(1873年)や「転居」(1876年)といった作品は、ロシア社会の民主主義的な層から温かく迎えられました。

2.4. パリ滞在

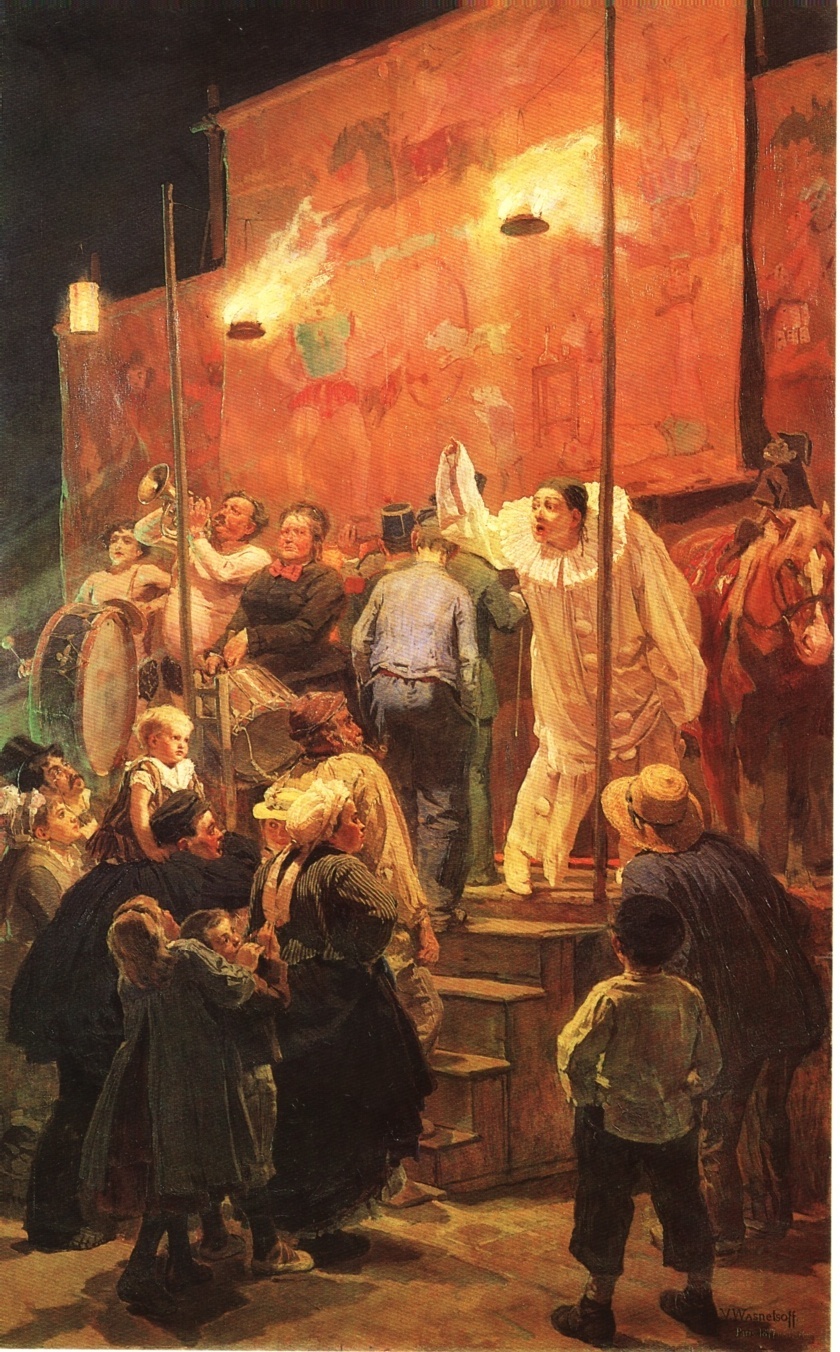

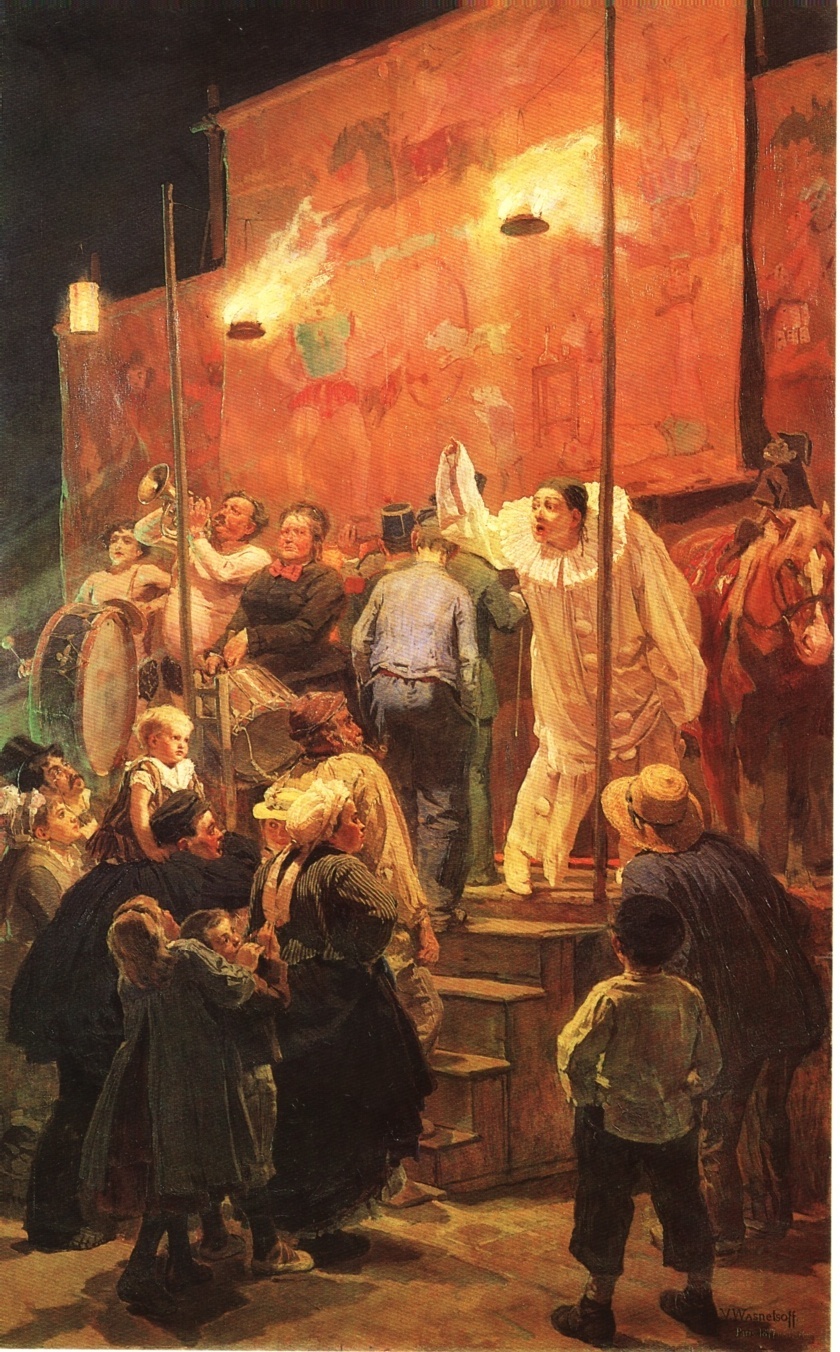

1876年、イリヤ・レーピンに招かれて、移動派の芸術家たちが集まるパリの共同体に加わりました。フランス滞在中のヴァスネツォフは、西洋の古典絵画はもちろん、アカデミー的な画風から印象派を含む同時代の絵画まで、幅広く研究しました。この期間に「パリ郊外の軽業師」(1877年)を描き、版画を制作し、いくつかの作品をパリ・サロンに出展しました。ロシアの御伽噺に魅了されるようになったのもパリ時代のことです。この時期から「灰色の狼に乗ったイワン王子」や「火の鳥」といった物語を主題とする作品の制作に着手し始めました。また、レーピンの有名な絵画「黄泉の国のサドコ」では、ヴァスネツォフ自身がサドコのモデルを務めました。1877年に彼はモスクワへと帰還しました。

2.5. モスクワでの初期活動

モスクワに戻った1870年代後半、ヴァスネツォフはロシアの童話や叙事詩(ブィリーナ)の挿絵制作に深く没頭しました。この時期に「岐路に立つ騎士」(1878年)、「イーゴリ公の合戦」(1878年)、「地底の三人の王女」(1884年完成)、「空飛ぶ絨毯」(1880年)、そして「アリョーヌシカ」(1881年)といった彼の最も有名な作品の一部を制作しました。

これらの作品は発表当時、ほとんど評価されませんでした。多くの急進的な評論家は、これらの作品が移動派の写実主義の原則を損なうものだとして退けました。著名な美術鑑定家であるパーヴェル・トレチャコフでさえ、これらの作品の購入を拒否するほどでした。しかし、1880年代に入り、ヴァスネツォフが主題を宗教的なものへと転換し、庇護者サーヴァ・マモントフの所有するアブラムツェヴォの荘園のために一連のイコンを描くようになると、彼の絵画は流行に乗るようになりました。

2.6. キーウ時代

1884年から1889年にかけて、ヴァスネツォフはキーウの聖ヴォロディームィル大聖堂のフレスコ画制作を依頼されました。これはロシアと西欧におけるこれまでの宗教画の伝統に逆行する、非常に挑戦的な仕事でした。有力な芸術評論家ウラジーミル・スターソフは、これらのフレスコ画を「ロシア人の宗教心に対する冒瀆的なお遊び」と厳しく非難しました。しかし、もう一人の人気評論家ドミトリー・フィロソフォフは、これらのフレスコ画を「ロシア社会の異なる階級を200年もの間隔てていた溝に架かった最初の橋」と評し、その社会的な意義を強調しました。

キーウ滞在中、ヴァスネツォフは同じく大聖堂の装飾に携わっていたミハイル・ヴルーベリと親交を深めました。二人は共に作業を進める中で、ヴァスネツォフは年下のヴルーベリに多くのことを教えました。このキーウ時代に、彼は「灰色の狼に乗ったイワン王子」を完成させ、彼の最も有名な絵画である「勇士たち」の制作に着手しました。1885年にはイタリアを旅し、同年にはニコライ・リムスキー=コルサコフの歌劇《雪娘》の舞台美術と衣裳のデザインも担当しました。

2.7. 晩年と建築活動

その後の20年間は、ヴァスネツォフにとって実り豊かな時期となりました。彼はこの期間に、絵画だけでなく、他の媒体への制作活動を活発に広げました。1897年には弟アポリナリーと共同で、ニコライ・リムスキー=コルサコフの歌劇《サトコ》の舞台美術を手がけました。

世紀の変わり目には、彼のトレードマークともいえる「スカーツカ」様式のロシア復興様式建築を洗練させました。最初に高い評価を受けた彼の建築デザインは、ヴァシーリー・ポレーノフとの共同作業によるアブラムツェヴォの教会(1882年)です。1894年にはモスクワに自身の邸宅を設計し、1898年にはパリ万国博覧会のロシア館を設計しました。そして1904年には、彼の「スカーツカ」様式建築の最もよく知られた建物であるトレチャコフ美術館のファサードを設計しました。

1906年から1911年にかけては、ワルシャワのアレクサンドル・ネフスキー大聖堂のためにモザイクのデザインを手がけ、またモスクワのアレクサンドル・ネフスキー大聖堂のデザインにも関与しました。1912年には、ニコライ2世から貴族の称号を授与されました。1914年には、第一次世界大戦の犠牲者への自発的な寄付を募るための収入印紙をデザインしています。

ロシア革命以前から、ヴァスネツォフはトレチャコフ美術館の評議員として活動していました。彼は自身の収入のかなりの部分を国立歴史博物館に寄付しており、博物館のコレクションの大部分が彼の資金で購入されました。十月革命後には、アレクサンドル・イワノフなどの宗教画を教会からトレチャコフ美術館に移管することを提唱しました。1915年には、ベルリンとコンスタンティノープルでのロシア軍の勝利パレードのための軍服のデザインにも参加し、キエフ・ルーシ時代の円錐形ヘルメットの様式を再現した軍帽「ブデョーノフカ」(当初は「ボガトゥイルカ」と呼ばれた)の考案者としても知られています。ヴァスネツォフは1926年7月23日にモスクワで78歳で亡くなりました。

3. 芸術哲学と画風

ヴィクトル・ヴァスネツォフの芸術哲学は、ロシアの民俗学、ロマン主義的民族主義、そしてロシア文芸復興運動に深く根ざしていました。彼は単なる写実主義の枠を超え、ロシアの豊かな伝説、歴史、精神性を絵画に表現することで、国民的アイデンティティの探求と称揚に貢献しました。

彼の画風は、叙事詩的で壮大な表現を特徴とし、しばしば耽美主義的な傾向や象徴主義的な要素を内包していました。初期の風俗画に見られる写実性は、彼が人々の日常生活に対する深い共感を持っていたことを示していますが、後にロシアの御伽噺や宗教的な主題へと移行することで、彼の作品はより幻想的で精神的な深みを増していきました。特に、キーウの聖ヴォロディームィル大聖堂のフレスコ画に見られるように、伝統的な宗教画の様式に独自の解釈を加え、当時のロシア社会の階級間の隔たりを埋める「最初の橋」と評されるなど、社会的な側面にも影響を与えました。彼の芸術は、単なる視覚的な美しさを追求するだけでなく、ロシアの歴史と精神を再解釈し、国民の心に訴えかけることを意図していました。

4. 主要作品

ヴィクトル・ヴァスネツォフの主要作品は、彼の多様な画風と芸術的探求を示しています。神話、歴史、宗教的題材、そして建築デザインに至るまで、その活動は多岐にわたります。

ヴァスネツォフの初期の作品には、肖像画として『アルヒープ・クインジの肖像』(1869年)が、また風俗画として『無頼の徒』(Непомнящий родстваロシア語、1871年)、『墓掘り人』(1871年)、『愉しみ』などが挙げられます。この時期の代表的な風俗画としては、『パリ郊外の軽業師』(1876年 - 1877年)と『転居』(1876年)があり、これらは当時のロシア社会の民主主義的な層から高く評価されました。

1870年代後半から、ヴァスネツォフはロシアの童話や叙事詩(ブィリーナ)の主題に深く傾倒しました。この時期に制作された作品には、『岐路に立つ騎士』(1878年)、『地底の三人の王女』(1879年、1884年完成)、『イーゴリ・スヴャトスラヴィチとポロヴェツの合戦』(1880年)、『空飛ぶ絨毯』(1880年)、そして特に有名な『アリョーヌシカ』(1881年)などがあります。

さらに、歴史や宗教を題材とした作品も手がけ、『スキタイ人とスラヴ人の会戦』(1881年)、『ラドネジの聖セルギイ』(1882年)、『生神女とイイスス』(1887年)、『黙示録の四騎士』(1887年)などが制作されました。特に1885年にはニコライ・リムスキー=コルサコフの歌劇《雪娘》の舞台美術として『皇帝ベレンデイの宮殿』を手がけています。

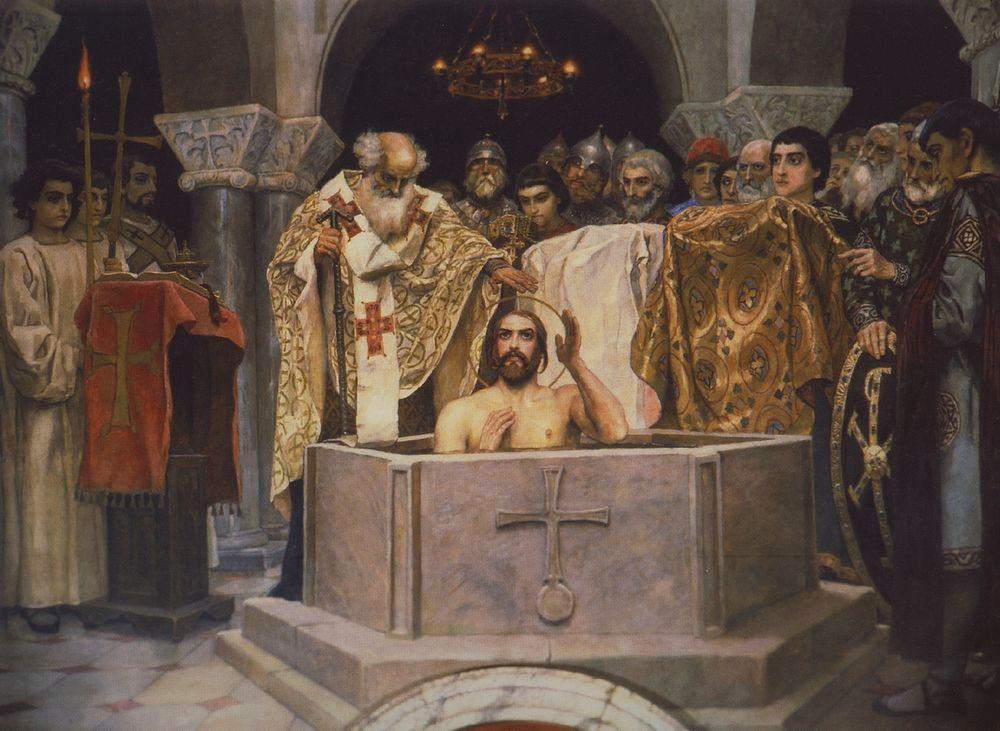

ヴァスネツォフはまた、キーウの聖ヴォロディームィル大聖堂のフレスコ画制作にも従事しました。これには『ウラジーミル1世の洗礼』(1890年)、『ルーシの洗礼』(1885年 - 1896年)、『神のことばと神の子』(1885年 - 1896年)、『荒野の誘惑』(1885年 - 1896年)が含まれます。他にも『エピタフィオス』(1896年)、ヴェラ・マモントヴァの肖像である『少女と楓の枝』(1896年)、『シリンとアルコノスト、悲しみの鳥と歓喜の鳥』(1896年)など、多くの作品を発表しました。歴史的人物では、『イワン雷帝』(1897年)や『ヴァシーリー・シュイスキー』(1897年)の肖像画も描いています。予言の鳥を描いた『ガマユン』(1897年)や、『マグダラのマリア』(1898年)などの宗教画も残しています。

彼の最も有名な作品の一つである『騎士たち』(1898年)は、ロシアの伝説的な英雄たちを描いた大作です。

後期の作品には、『雪娘』(1899年)、『従士によるオレーグ公の追悼』(1899年)、『オレグ賢公が魔術師に出会う』(1899年)などがあります。宗教画としては、『生神女』(1901年)、『生神女と神の子』(1901年)、『イイスス・ハリストス』(1901年)、『最後の審判』(1904年)、『父なる神』(1907年)などがあります。民話や叙事詩を題材とした作品は晩年まで続き、『吟遊詩人バヤン』(1910年)、『イリヤー・ムーロメツ』(1914年)、『笑わない王女』(1916年 - 1926年)、『不死身のカスチェイ』(1917年 - 1928年)、『カエルの王女』(1918年)、『眠れる王女』(1926年)などを発表しました。

その他、『狩の後で寛ぐヴォロディーメル2世モノマフ』(1870年)、『プレフェランス』(1879年)、『アンドレイ・ボゴリュプスキー大公』などの作品があります。建築デザインとしては、『セルゲイ・アレクサンドロヴィチ大公暗殺の地に置かれた十字架』や1914年のロシアの収入印紙のデザインも手がけました。

5. 評価と遺産

ヴィクトル・ヴァスネツォフは、ロシアの芸術史において重要な位置を占める画家であり、その業績は後世に多大な影響を与えました。

5.1. 死後評価

ヴァスネツォフの作品は、彼の生前から賛否両論があり、特に初期の民話や叙事詩を題材とした作品は、当時の移動派の写実主義の原則を損なうとして、急進的な評論家からは評価されませんでした。しかし、1880年代に宗教的な主題へと転換し、ロシアの精神性を深く追求する彼の姿勢が理解されるにつれて、その評価は高まっていきました。キーウの聖ヴォロディームィル大聖堂のフレスコ画に対する、ウラジーミル・スターソフによる批判と、ドミトリー・フィロソフォフによる「ロシア社会の異なる階級を隔てていた溝に架かった最初の橋」という評価は、彼の作品が当時の社会に与えた影響の複雑さを示しています。彼の死後も、その作品と芸術思想は歴史的、社会的な考察の対象となり、ロシア文化における彼の独特な地位が確立されました。

5.2. 影響

ヴァスネツォフの芸術は、様々な分野で後世に影響を与えています。

- 天文学**: 1978年にソ連の天文学者リュドミラ・ジュラヴリョーワが発見した小惑星「3586 ヴァスネツォフ」は、ヴィクトル・ヴァスネツォフと弟アポリナリーの両画家の名にちなんで命名されました。

- 映画**: 映画『エリザベス:ゴールデン・エイジ』では、ヴァスネツォフの描いたイワン4世の肖像画が、イワン4世の存命中にすでに存在していたかのように、時代錯誤的に登場し、彼がエリザベス1世に結婚を申し出る際にイングランドに送られたという設定で描かれています。これは、ヴァスネツォフの作品がロシアの歴史的イメージを代表する存在として、国際的な文化作品にも引用される例を示しています。

- 子孫**: 彼の孫であるアンドレイ・ヴァスネツォフもまた、ソ連人民芸術家として知られています。

- 軍事デザイン**: 1915年には、ロシア陸軍の軍服「ブデョーノフカ」(当初は「ボガトゥイルカ」と呼ばれた)のデザインに貢献しました。この帽子はキエフ・ルーシ時代の円錐形ヘルメットの様式を再現したものであり、その後のロシアの軍事史における象徴的な要素となりました。

- 文化遺産保護**: ロシア革命後、彼はアレクサンドル・イワノフなどの宗教画を教会からトレチャコフ美術館に移管することを擁護しました。これは、激動の時代において文化遺産を保存し、より多くの人々に開かれた形で公開しようとする彼の姿勢を示しています。