1. 生涯

土方久元の生涯は、幕末の激動期における志士としての活動から、明治政府の要職を歴任した官僚としてのキャリア、そして晩年の教育活動に至るまで、日本の近代化の歩みと深く結びついている。

1.1. 幼少期と背景

土方久元は天保4年11月23日(1833年11月23日)、土佐藩の郷士である土方久用(200石)の長男として、土佐国土佐郡秦泉寺村(現在の高知県高知市北秦泉寺)に生まれた。幼名は大一郎、通称は楠左衛門、雅号は秦山といった。

1.1.1. 江戸での遊学と思想形成

安政4年(1857年)、久元は学問のために江戸へ遊学した。この地で儒学者の大橋訥庵の門下に入り、その影響を受けて尊王攘夷思想に深く傾倒していった。また、窪田清音の高弟である兵学者の若山勿堂からは山鹿流軍学を学び、軍事的な知識も身につけた。これらの学問的背景が、後の彼の政治活動に大きな影響を与えた。

1.2. 志士としての活動

江戸での遊学を終えて土佐に帰国した後、土方久元は幕末の動乱期に志士として本格的な活動を開始する。

1.2.1. 土佐勤王党への参加

帰国後、土方久元は武市瑞山らが結成した土佐勤王党に参加した。この組織は土佐藩内で尊王攘夷を掲げ、幕府に対する批判的な活動を展開していた。久元もその一員として、藩内外の政治情勢に深く関与していく。

1.2.2. 京都での活動と京洛追放

文久3年(1863年)以降、土方久元は藩命により京都へ上り、尊王攘夷派の牙城であった長州藩をはじめとする諸藩の勤王の志士たちと交流を深めた。特に、過激な尊攘派の公家である三条実美の知遇を得て、彼に仕えることになった。しかし、同年8月18日に発生した八月十八日の政変により、長州藩と三条ら尊攘派は京都から追放されることとなる。久元も「七卿落ち」と呼ばれるこの事件に際し、三条実美や澤宣嘉らと共に長州へと下った。

1.2.3. 坂本龍馬らとの連携と薩長同盟仲介

幕府による第一次長州征討の際には、土方久元は三条実美らと共に九州の福岡藩へ渡り、大宰府に身を寄せた。この亡命生活の中で、彼は同じ土佐出身の浪士である中岡慎太郎や田中光顕、そして坂本龍馬らと連携を深めた。久元は、三条実美が薩長同盟を支持するよう尽力し、馬関における木戸孝允と西郷隆盛の会談を周旋する役割を果たした(ただし、連絡の行き違いによりこの会談は実現しなかった)。七卿落ちから明治元年(1868年)に至るまでの土方の活動は、彼自身が記した日記『回天実記』に詳しく記録されている。

1.3. 明治政府での官僚生活

明治維新が成就した後、土方久元は新政府に出仕し、中央官僚としてのキャリアを歩み始めた。

1.3.1. 初期官職

明治元年(1868年)、土方久元は東京府判事に任命され、続いて鎮将府弁事に就任した。その後も、宮内少輔、内務大輔、太政官内閣書記官長、侍補、宮中顧問官、元老院議官など、政府内の多様な要職を歴任した。特に宮中に関わる職務が多く、元田永孚、佐々木高行、吉井友実らと共に、皇権伸張、すなわち天皇親政を主唱する宮中保守派の一員と目されていた。天皇親政運動は明治14年(1881年)に終息するが、久元は明治17年(1884年)に子爵に叙爵された。

1.3.2. 宮内省での長年の勤務

土方久元は、明治20年(1887年)9月に宮内大臣に転任して以降、約11年間にわたりこの職を務めた。この長期間にわたる宮内省での勤務は、彼のキャリアの中でも特に重要な位置を占める。宮内大臣として、彼は明治天皇を支え、皇室行政全般を取り仕切った。明治22年(1889年)の嘉仁親王(後の大正天皇)立太子礼、翌明治23年(1890年)の帝国議会発足、明治27年(1894年)からの日清戦争など、国家の重要な局面において、彼は宮内大臣として皇室の儀礼や対外関係、内政における天皇の役割を支える職務を遂行した。明治28年(1895年)には伯爵に陞爵し、明治31年(1898年)に宮内大臣を辞任し、田中光顕に職を譲った。

1.3.3. その他の政府要職

宮内省での要職の他にも、土方久元は政府内で様々な役職を経験した。彼は侍補として天皇の側近を務め、宮中顧問官として宮中の重要事項に関する助言を行った。また、元老院の議官としても活動し、立法に関する審議に携わった。これらの役職を通じて、彼は明治政府の中枢において多角的にその能力を発揮した。

1.4. 内閣制度下での大臣経験

明治18年(1885年)に内閣制度が発足すると、土方久元は主要な大臣として入閣し、その職務を遂行した。

1.4.1. 農商務大臣

土方久元は、第1次伊藤内閣において農商務大臣として入閣した。明治20年(1887年)7月26日から同年9月17日までの短期間ではあったが、日本の産業振興と貿易政策に携わった。

1.4.2. 宮内大臣

土方久元は、明治20年(1887年)9月に宮内大臣に転任し、明治31年(1898年)2月9日まで、約11年間にわたりこの要職を務めた。彼はこの期間、明治天皇を支える宮内大臣として、皇室の制度や儀礼、財産管理、そして皇室と国家の関係性において重要な役割を担った。彼の長年の宮内大臣としての勤務は、皇室の近代化と安定に貢献したと評価されている。

1.5. 政治思想と憲法制定への関与

土方久元の政治思想は、天皇親政を強く主張するものであった。これは、明治維新後の日本の統治体制を巡る重要な論点の一つであり、彼のキャリアと密接に結びついていた。

1.5.1. 枢密院での活動

明治21年(1888年)、大日本帝国憲法の審議のために設置された枢密院において、土方久元は枢密顧問官に任命された。彼は憲法草案の審議に加わり、その中で中正派(天皇親政派)の立場から、立憲君主制の確立に向けて君権制限論を唱える伊藤博文らと激しい論争を繰り広げた。久元は、天皇の権限を最大限に尊重し、その政治的影響力を維持すべきだと主張した。

1.5.2. 天皇親政論と立憲君主制

土方久元が唱えた天皇親政論は、天皇が直接国政を運営すべきであるという思想的背景を持っていた。これは、内閣や議会を通じて天皇の権限を制限しようとする立憲君主制の考え方とは対立するものであった。彼は、天皇の神聖性と絶対性を強調し、国家の統治における天皇の主導的役割を堅持しようと努めた。この論争は、日本の近代国家体制のあり方を決定する上で重要な意味を持っていた。

1.6. 後期人生と教育活動

宮内大臣を辞任した後も、土方久元は日本の社会に貢献し続けた。特に教育分野での活動は晩年の彼の重要な業績となった。

1.6.1. 教育者としての活動

土方久元は、帝室制度調査局副総裁(後に総裁)、皇典講究所長などを経て、教育関連の仕事に深く従事した。彼は聖徳講話などを行い、国民の教化に尽力した。具体的には、國學院大學長や東京女学館長を歴任し、日本の教育界において重要な役割を果たした。

1.6.2. 『明治天皇紀』編纂への関与

明治天皇が崩御し大正の世となると、土方久元は臨時帝室編修局総裁の職に就いた。この役職において、彼は明治天皇の生涯を詳細に記録した『明治天皇紀』の編纂に尽力した。この大事業は、明治天皇の功績を後世に伝えるための重要な歴史的記録の作成であり、彼の晩年の主要な活動の一つであった。大正7年(1918年)、肺炎のため84歳で薨去し、墓所は染井霊園にある。彼の日記『回天実記』は、幕末維新期の貴重な史料として遺されている。

2. 栄典

土方久元は、その生涯において数多くの栄典を授与された。これには、爵位、位階、勲章、そして外国からの勲章が含まれる。

2.1. 爵位

- 1884年(明治17年)7月17日:子爵に叙爵。

- 1895年(明治28年)10月7日:伯爵に陞爵し、土方(久元)家の初代伯爵となった。

2.2. 位階・勲章

土方久元は、明治政府において着実に位階を昇進させ、数々の勲章を受章した。

| 日付 | 位階・勲章 |

|---|---|

| 1885年(明治18年)10月1日 | 正四位 |

| 1886年(明治19年)10月20日 | 従三位 |

| 1887年(明治20年)10月25日 | 勲一等旭日大綬章 |

| 1889年(明治22年)11月25日 | 大日本帝国憲法発布記念章 |

| 1890年(明治23年)1月21日 | 銀製黄綬褒章 |

| 1896年(明治29年)10月10日 | 正二位 |

| 1903年(明治36年)7月16日 | 旭日桐花大綬章 |

| 1915年(大正4年)11月10日 | 大礼記念章 |

| 1918年(大正7年)11月4日 | 従一位 |

2.3. 外国勲章

土方久元は、日本国外からも多数の勲章を授与されており、その国際的な評価の高さを示している。

| 日付 | 国名 | 勲章名 | |

|---|---|---|---|

| 1886年(明治19年)10月18日 | イタリア王国 | サンモーリスエラザル勲章グランドオフィシャル | |

| オーストリア=ハンガリー帝国 | フランツ・ヨーゼフ勲章 | ||

| スウェーデン=ノルウェー連合王国 | 北極星勲章 | ||

| デンマーク王国 | ダコブログ勲章コマンドル・プレミエルクラス | ||

| 1891年(明治24年)5月7日 | シャム王国 | 王冠第一等勲章 | |

| 6月1日 | オスマン帝国 | 美治慈恵第一等勲章 | |

| 1892年(明治25年)7月26日 | ハワイ王国 | カラカワ第一等勲章 | |

| 1895年(明治28年)10月14日 | セルビア王国 | 十字第一等勲章 |

3. 著作

土方久元は、政治家や官僚としての活動の傍ら、複数の著作を残している。これらは彼の思想や経験、そして当時の歴史的状況を理解する上で貴重な資料となっている。

- 『欧米遊草』(1888年)

- 『回天実記』(上下巻、1900年5月)

- 『天皇及偉人を祀れる神社』(安原清輔・佐伯常麿編、1912年11月)

- 『明治天皇聖徳録』(1913年2月)

- 『明治のみかど』(田村虎蔵・益山鎌吾作曲、1913年6月)

- 『秦山遺稿』(上下巻、股野琢閲、片岡哲輯、佐藤寛・喜多貞校、1919年11月)

- 『土方久元日記 明治十四年』(齋藤伸郎編、2017年7月)

- 『日本国民訓』(伊東祐亨と共著、1913年7月)

4. 親族と家系

土方久元の家系は土佐藩の郷士であり、その親族には多岐にわたる分野で活躍した人物がいる。

- 父**: 土方久用(1809年 - 1890年)。山内一豊の家臣であったとされる。

- 妹**: 玉子。伯爵東久世通禧の二男である通敏の妻であったが、家庭教師との不倫が発覚し離婚。借金問題も抱え、元夫から訴訟を起こされた。

- 長男**: 土方久明(1862年 - 1898年)。軍人。10代の頃に土方家の小間使い・矢野との間に長女綾子を儲けたが、矢野は出産後に死去。久明はドイツの陸軍士官学校を経てドイツ陸軍中尉となった後、日本陸軍からの要請で28歳で帰国し、陸軍大尉に昇進した。再婚もしたが、長男が生まれた3か月後に36歳で拳銃自殺した。遺族によると、来日した外国皇太子の閲兵式に際し、同僚の嘘により平服で出向いたところ、他の隊は皆礼服であり、久明の隊は入場を止められたことが原因でその夜に自殺したという。後妻の愛子は子爵加藤泰秋の娘で、母方の伯父に公爵西園寺公望がいた。

- 長女**: 綾子(1882年 - 1959年)。久明と前妻矢野との子。17歳で田中銀之助に嫁ぐが、夫には愛妾と子供がおり、綾子自身も松本幸四郎 (7代目)と浮名を流し、26歳で離婚。土方家に戻るも勘当され、矢野定幸の養女となり、大石茂美と再婚した。

- 長男**: 土方久敬(別名与志)。久明と後妻愛子との子。爵位を継いだが、演出家の道に進み新劇運動に熱中。最終的には社会主義にも傾倒し、昭和9年(1934年)に爵位を返上した。妻の梅子は子爵三島彌太郎の二女で、子爵三島通庸、侯爵四条隆謌の孫にあたる。

- 養女**: 春子(1856年 - 1908年)。売薬商・中井好馬の娘。京都祇園の元舞妓で、侯爵四条隆謌の後妻となった。華族に嫁ぐ際に身分調整のため久元の養女となった。隆謌は妻子があったが離縁して春子と再婚し、長男四条隆愛と長女加根子を儲けた。加根子は三島彌太郎の妻となり、その娘梅子が久元の孫である土方与志の妻となった。

- 甥**: 土方久功。弟の子にあたる。彫刻家、民俗学者として知られる。

5. 邸宅

土方久元の邸宅は、彼の出身地である高知県と、活動の拠点であった東京に存在した。

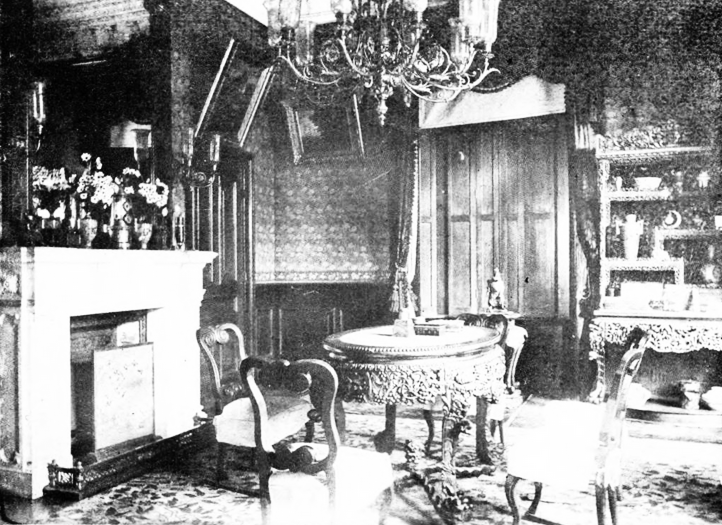

- 生家**: 高知県高知市北秦泉寺692にある。

- 東京の邸宅**: 小石川区林町(現在の文京区千石2丁目)に、洋館と和館からなる邸宅があった。この邸宅は、久元が宮内大臣時代に建てた地下1階地上2階建ての西洋館であり、日本最初の洋館の一つとされている。地下の倉庫は、演劇活動をしていた孫の与志の関係で模型舞台研究所に改装され、演劇関係者の隠れた社交の場としても利用された。跡地には、明治26年の明治天皇の土方邸訪問を記念した「明治天皇行幸記念碑 旧土方久元邸」の碑が建てられている。

この邸宅は、宮内大臣時代に建てられた地下1階地上2階建ての西洋館であり、日本最初の洋館の一つとされている。

6. 歴史的評価

土方久元は、幕末の尊王攘夷運動から明治政府の要職、特に宮内大臣として明治天皇を支えた人物であり、日本の近代化において重要な役割を果たした。彼は天皇親政を強く主張する宮中保守派の一員として、大日本帝国憲法制定過程における君権制限論との論争に関与した。この思想は、近代的な立憲君主制の確立を目指す動きとは対立するものであり、議会政治の発展や国民の参政権拡大を抑制する側面を持つものであった。

彼の宮内大臣としての長年の勤務は、皇室制度の整備と安定に貢献した。また、晩年の教育活動や『明治天皇紀』の編纂への尽力は、国家の精神的基盤の構築と歴史の継承に対する彼の意識を示すものである。土方久元の生涯は、日本の伝統的な価値観と近代化の波が交錯する中で、国家のあり方を模索した一人の政治家の姿を映し出している。

7. 関連人物・事項

- 薩長同盟

- 小栗忠順 - 江戸開城後、小栗の屋敷を接収し、移り住んだ。土方の伝記にも小栗に言及した記述がある。