1. 生涯

1.1. 生い立ちと家族

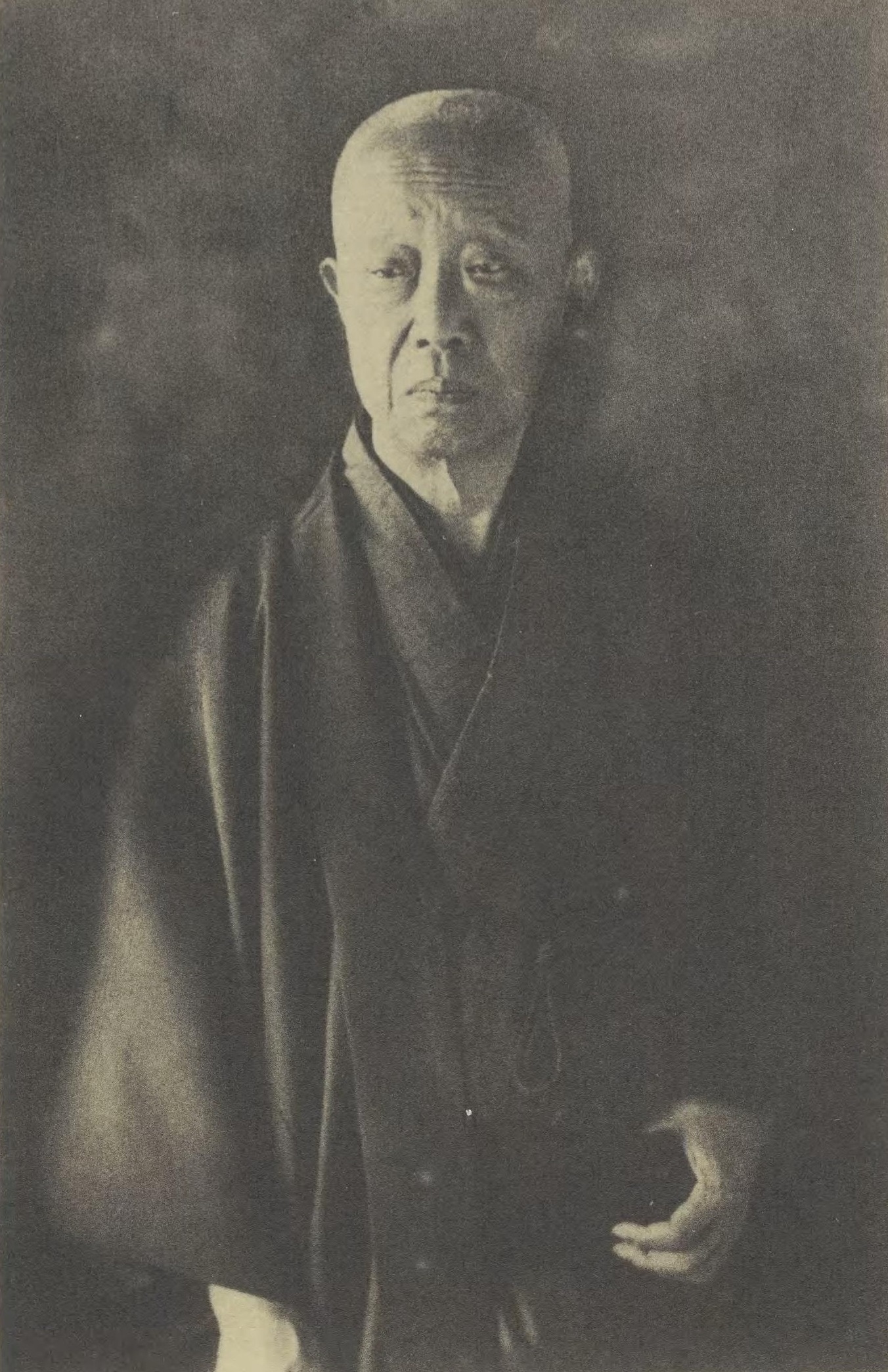

西園寺公望は、嘉永2年(1849年)12月7日、京都の清華家の一つである徳大寺家の当主、徳大寺公純とその妻の次男として生まれました。幼名は美丸(美麿とも)でした。2歳の時、同族の清華家である西園寺師季の養子となり、西園寺家の家督を継ぎましたが、養父が同年に死去したため、実質的には実父の公純の強い影響下で育ちました。公純は保守的で頑固な性格であり、その性格は公望にも受け継がれたと評されています。

幼少期は京都御所に近く、裕宮(後の明治天皇)の遊び相手として頻繁に御所を訪れ、後に親密な友人関係を築きました。この宮中との近しい関係は、後の政治キャリアにおいて彼の地位を確固たるものにしました。実兄の徳大寺実則は後に三度侍従長を務めるなど、宮中における実力者となりました。また、末弟の住友友純は住友財閥の養子となり、第15代住友吉左衛門として長く財界に君臨し、西園寺の政治活動を経済的に大きく支えました。もう一人の弟である末弘威麿もまた、後に立命館大学の前身となる私立京都法政学校の幹事を務めるなど、教育分野で貢献しました。

彼は孝明天皇が設置した学習院で学び、11歳からは御所に出仕しました。学問を伊藤猶斎や秋田秋雪に学ぶ一方で、京都第一の剣客と謳われた戸田栄之進らから剣術を習得しました。また、福沢諭吉の『西洋事情』を読み、世界の情勢に関心を持つようになりました。

1.2. 幕末・明治維新期の活動

西園寺は若年であったため、岩倉具視や三条実美のように幕末の倒幕運動に深く関わることはありませんでしたが、慶応3年(1868年)12月9日には、三職の一つである参与に就任しました。翌慶応4年(1868年)1月に始まった鳥羽・伏見の戦いでは、私戦として収めるべきだという意見に対し、猛然と反発し、岩倉具視に「小僧能く見た」と絶賛されました。

この後、戊辰戦争では官軍の代表として各地を転戦し、山陰道鎮撫総督、東山道第二軍総督、北陸道鎮撫使、会津征討越後口大参謀などを歴任しました。特に会津戦争では、自ら銃を撃ち、銃弾が飛び交う最前線に身を置いたと伝えられています。彼は当初、軍人の道を志していました。

明治元年(1868年)10月28日には越後府(現在の新潟県)知事に就任しましたが、この職は不本意でした。翌明治2年(1869年)、東京に戻った西園寺は木戸孝允らの勧めにより開成学校に入り、フランス語の学習を始めました。また大村益次郎の提言で法制についても学び始めました。この時期、前原一誠と同じ宿で長く過ごし、次第に武士社会に馴染んでいきました。彼は公家風の「公望」という名を嫌い、「望一郎」という名を用いることもありました。大小を差した侍姿で颯爽と立つ、若き日の西園寺の勇ましい写真も残されています。

明治2年(1869年)7月には、自ら官位を返上し、「望一郎」と改名しました。この頃、許可なく京都に戻ったため謹慎処分を受けましたが、この時に私塾「私塾立命館」を創設しています。明治3年(1870年)1月末には、政府の許可を得て長崎市へ向かいました。また、公卿としては初めて散髪・洋装で宮中に参内し、大原重徳に詰問されましたが、西園寺は「今から一年で朝廷の礼服は外国風になる」と返し、もしそうなれば切腹すると述べ、大原も苦笑して引き下がったという逸話が残されています。

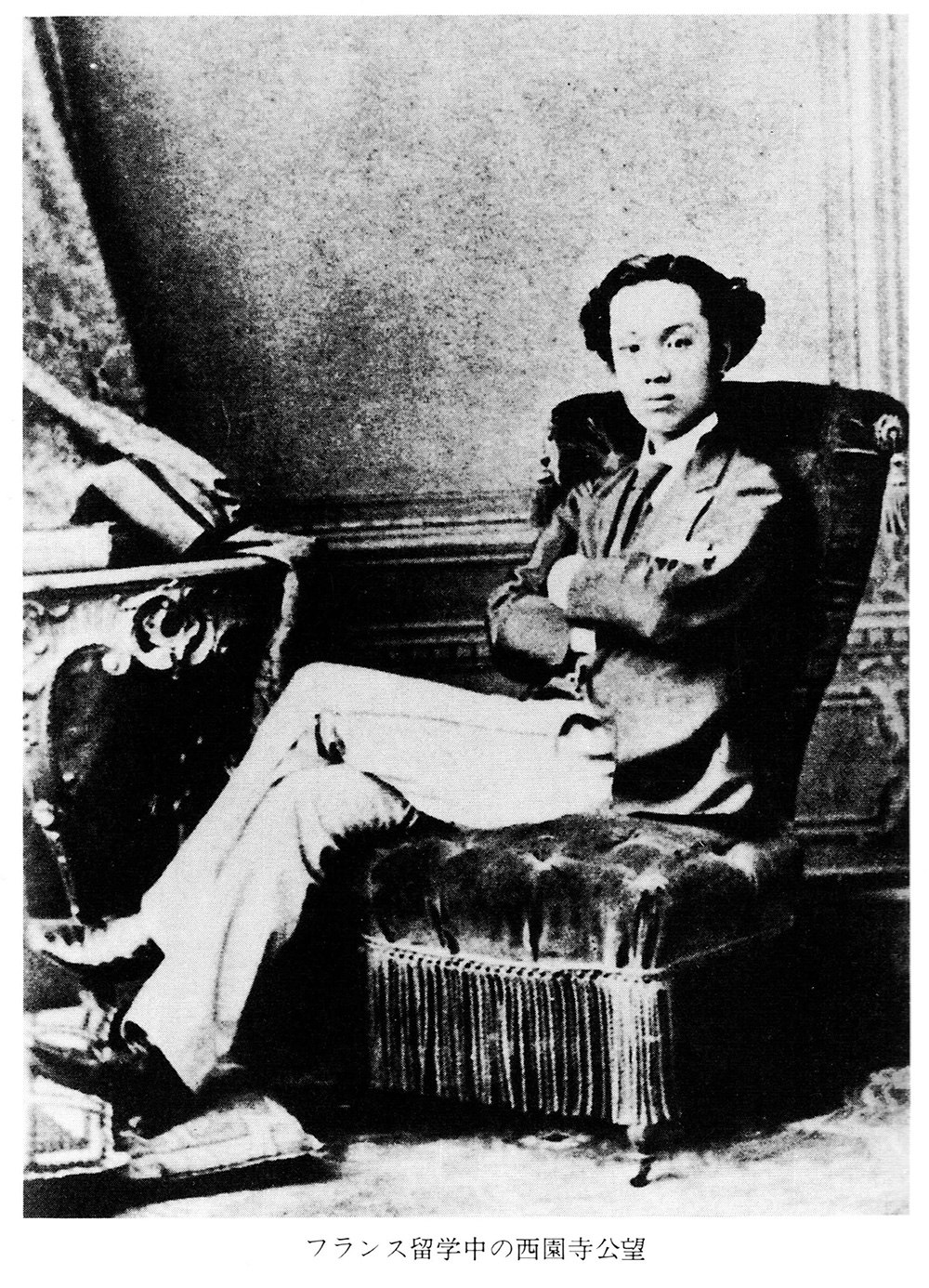

1.3. フランス留学と帰国後の活動

明治3年(1871年)12月、大村益次郎の推薦により、官費留学生としてフランスへ出発しました。途中で立ち寄ったアメリカ合衆国ではユリシーズ・グラント大統領と面会しています。翌明治4年(1871年)2月にパリに到着しましたが、当時のパリは普仏戦争敗戦とフランス第二帝政の崩壊の最中であり、パリ・コミューンが成立して混乱していました。西園寺はコミューンに対し極めて否定的で、その鎮圧を「愉快」と評しました。

彼はその後約10年間、フランスやヨーロッパの知識、思想、文化を深く吸収しました。ソルボンヌ大学で政治学者のエミール・アコラスなどに学び、同大学初の日本人学士となりました。この間、駐フランス日本公使館の嘱託としても活動しました。また、当時は官費留学生として年間1400 USDの支給を受けていましたが、これは一般の留学生よりも多かったため、西園寺は自ら400 USDを返納し、国が公費留学生を減らす方針を決めると、自ら公費援助を辞退して私費留学生となりました。しかし、留学費は西園寺家や徳大寺家にとって大きな負担であったため、明治11年(1878年)からは明治天皇のお手元金から2年間、毎年300 GBPが支給されています。

フランス滞在中、後にフランスの首相となるジョルジュ・クレマンソーやレオン・ガンベタ、そして留学生仲間の中江兆民、松田正久、岸本辰雄、光妙寺三郎らと親交を深めました。特にクレマンソーとの友情は、後のパリ講和会議で日本の立場を維持する上で大いに役立ったと伝えられています。西園寺はアコラスの影響を受け、その世代の日本の主要政治家の中でも最も自由主義的な人物の一人となりました。

明治13年(1880年)10月21日、10年間の留学を終えて帰国しました。帰国後、彼はすぐに職に就くことはありませんでしたが、留学生仲間の松田正久から新聞発行の誘いを受けました。明治14年(1881年)3月18日には、自由党結党に向けて創刊された『東洋自由新聞』の社長に就任しました。この新聞の論調は、比較的穏健な立憲君主制を説くものでしたが、政府や宮中で物議を醸し、右大臣の岩倉具視や三条実美、そして実兄の徳大寺実則から社長辞任を強く要求されました。3月中には明治天皇の「内諭」まで出され、西園寺は新聞紙上で反発しましたが、4月8日には宮内省に呼び出され、兄である実則の手によって明治天皇の「内勅」が下されたため、社長辞任を余儀なくされました。発行部数も減少し、東洋自由新聞は4月30日発行の第34号をもって廃刊となりました。

明治14年(1881年)には、岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操らが創設した明治法律学校(後の明治大学)の講師に招聘され、行政法の講義を担当するとともに法論会の会長も務めました。

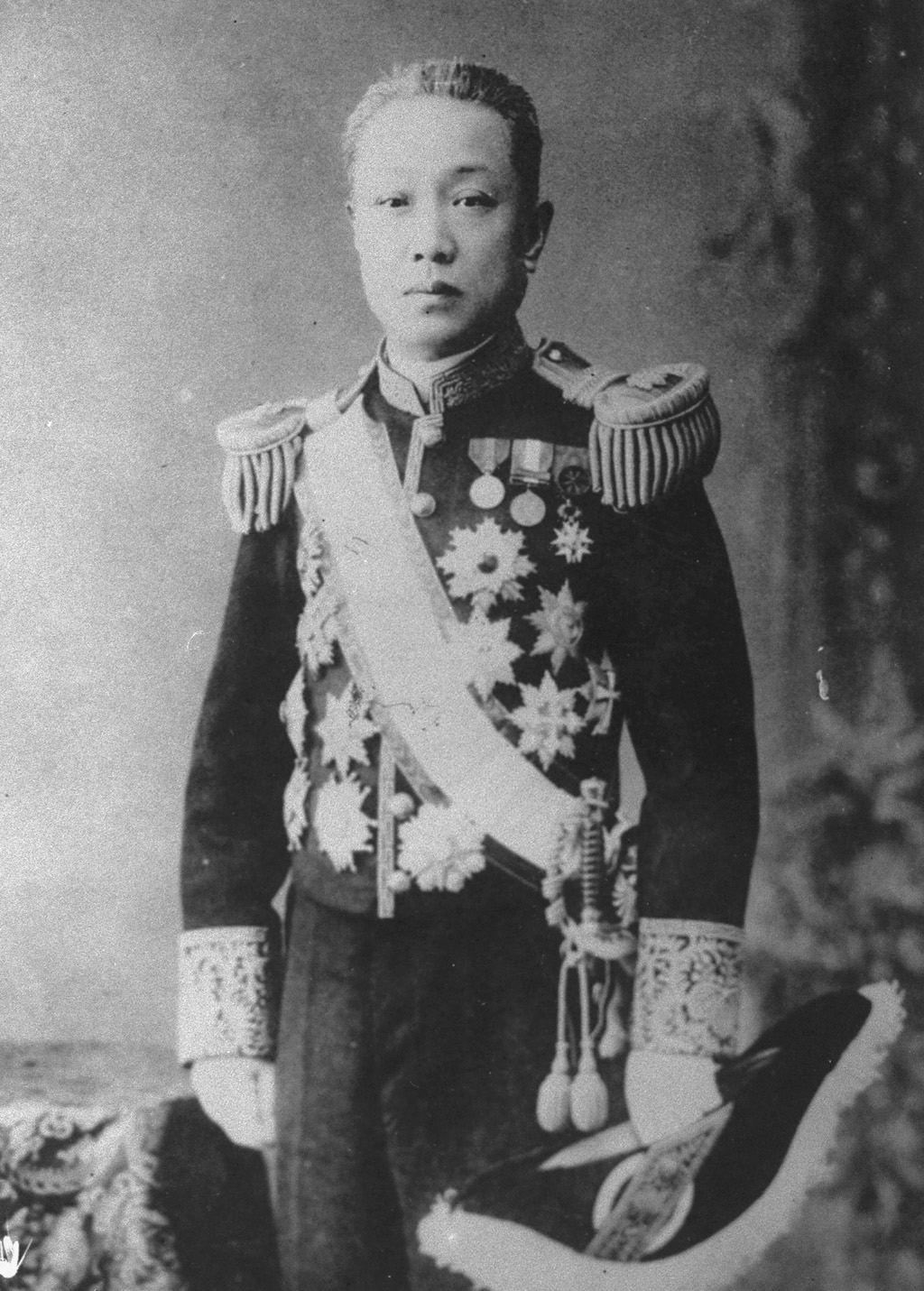

1.4. 伊藤博文の側近時代

明治14年(1881年)11月24日、西園寺は参事院議官補に任じられ、官界に復帰しました。翌明治15年(1882年)、伊藤博文が憲法調査のためにヨーロッパを歴訪する際、西園寺はその随員に選ばれました。このヨーロッパでの法制調査を通じて、西園寺は伊藤の知遇を得、ウィーン大学ではローレンツ・フォン・シュタインに伊藤とともに憲法思想を学びました。明治16年(1883年)8月4日に帰国し、参事院議官に任じられました。

明治18年(1885年)には駐オーストリア=ハンガリー帝国公使となり、再びシュタインに学ぶ機会を得ました。また、ウィーン滞在中であった陸奥宗光と親交を深め、彼と共に伊藤の腹心としての地位を固めていきました。翌明治19年(1886年)6月には帰国し、8月には法律取調委員に任命されました。明治20年(1887年)6月には駐ドイツ帝国公使兼ベルギー公使となり、9月20日にはローマ教皇庁派遣の特命全権公使を命じられ、日本を離れました。ドイツでは条約改正交渉に当たりましたが、半年ほどで中断となり、公使時代には1年の3分の1をパリで過ごしたこともありました。明治22年(1889年)にはリウマチを発病し、これは生涯の持病となりました。この外国駐在期間中、彼は伊藤博文と密接に連絡を取り、政策に関する意見を述べ続けました。

明治24年(1891年)8月に帰国し、9月には賞勲局総裁に就任しました。この閑職に不満を感じることもありましたが、井上馨が財界人への勲章授与を圧力をかけてきた際には断固として拒絶し、「わからぬ奴」と不興を買いました。明治25年(1892年)10月からは賞勲局総裁と兼任で民法商法施行取調委員長、翌年には貴族院副議長、法典調査会副総裁を務めました。以降、西園寺は公務でやむを得ない場合以外は調査会の会合に必ず出席し、あまり出席しなかった総裁の伊藤博文に代わり、実質的な総裁として民法や商法の審査に当たりました。この中で、彼は戸主制度や隠居制度は封建時代の遺習であるとして廃止を提案しました。

明治27年(1894年)には、病気で辞任した井上毅の後任として、第2次伊藤内閣の文部大臣として初入閣を果たしました。西園寺はいきすぎた日本中心主義を否定し、女子教育の発展を重視するなど、日本を西洋諸国のように開明進歩させる教育を提唱しました。また、翌明治28年(1895年)には親友である陸奥宗光外相が病気のため、外務大臣臨時代理を務め、乙未事変などの朝鮮半島問題への対応に当たりました。明治29年(1896年)5月に陸奥が外相を辞任すると、西園寺は正式な外相となり、文部大臣と兼任しましたが、8月に伊藤内閣が倒れ、第2次松方内閣で数日間大臣を務めた後、両大臣を辞任しました。11月には法典調査会副総裁も辞任し、フランスへと旅立ちました。西園寺はフランスで教育制度や軍の内閣による統制などを研究するつもりでしたが、翌明治30年(1897年)に虫垂炎にかかり瀕死の状態となり、日本に帰国しました。病が癒えた後、明治31年(1898年)1月に第3次伊藤内閣が成立すると、再び文部大臣となりました。文相時代には第二次教育勅語の作成に取り組みましたが、実現しないまま虫垂炎の後遺症を発病し、4月30日に辞任しました。

1.5. 大臣職と立憲政友会総裁

明治33年(1900年)、伊藤博文による立憲政友会旗揚げに創立委員として参画し、最高幹部である総務委員の一人となりました。10月19日には第4次伊藤内閣が発足しましたが、伊藤は当時病中であったため、10月27日に西園寺が班列(後の無任所大臣)として入閣し、12月12日まで内閣総理大臣臨時代理を務めました。また、臨時代理就任と同日に枢密院議長にも就任しています。

明治36年(1903年)、伊藤博文が山縣有朋らの策謀で政友会総裁を辞任せざるを得なくなり、西園寺は伊藤の指名によって即日政友会総裁に就任し、枢密院議長を辞任しました。伊藤の辞任で政友会は動揺し、33%の代議士が離党するほどでしたが、なんとか第一党の地位を保持することはできました。ただし、党務の実権は幹部である原敬らによって握られていました。日露戦争時には野党であったため特筆する活動はなく、明治37年(1904年)9月には上海など清への旅行を行っています。戦争の勝利が見えてきた12月になると、桂太郎首相は政友会の協力を得るため、戦後の政権受け渡しの密約(情意投合)を結びました。

2. 内閣総理大臣時代

2.1. 桂園時代と第1次・第2次西園寺内閣

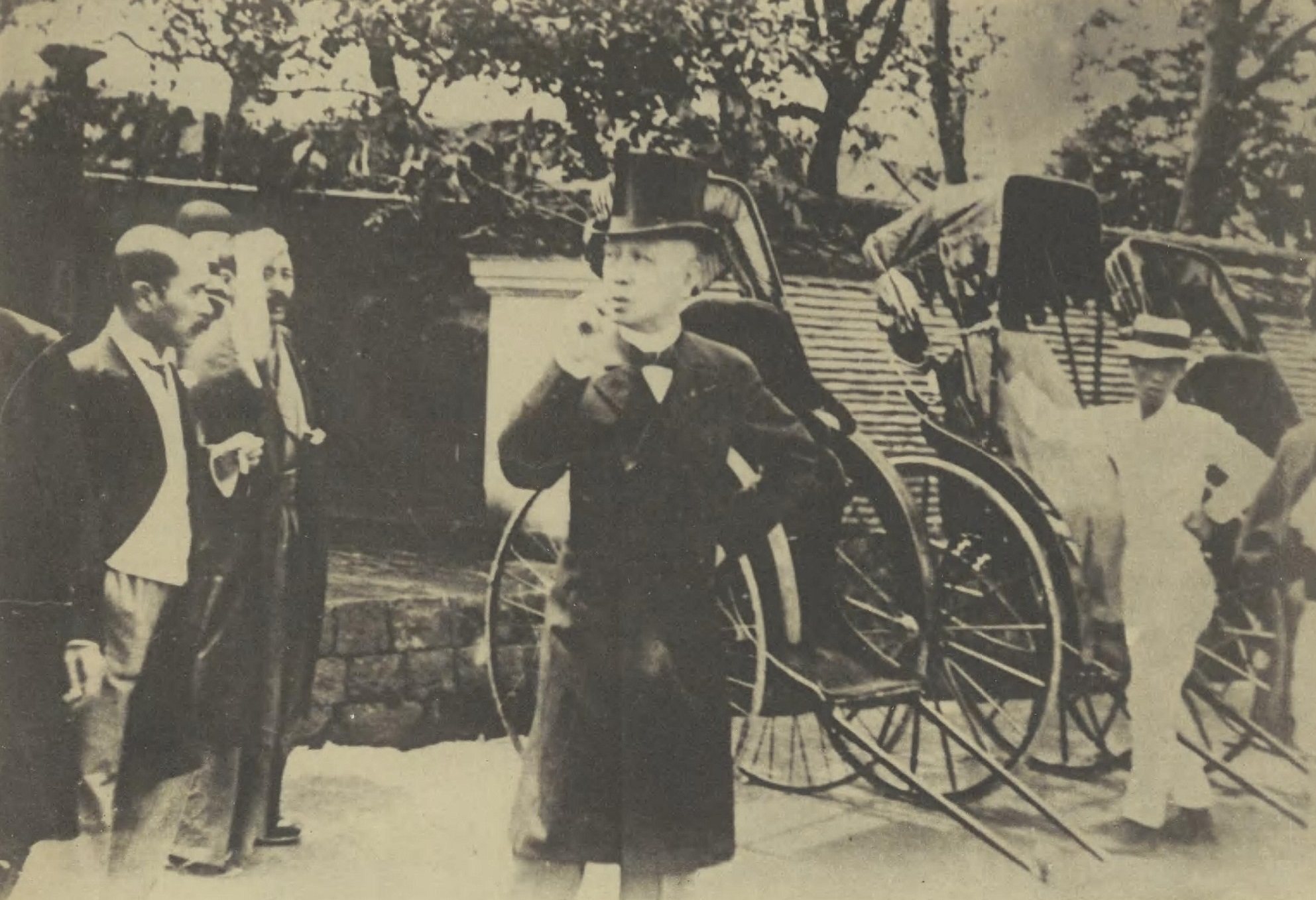

明治39年(1906年)1月7日、第1次桂内閣から政権を禅譲される形で第1次西園寺内閣が成立しました。この内閣には政友会出身者が原敬(内務大臣)と松田正久(法務大臣)の2名しかおらず、桂の協力も受け、各藩閥などにも配慮した構成でした。内閣は日露戦争後の南満州からの撤兵問題、カリフォルニア州における排日運動への対処、日露協約の締結などに取り組みました。首相時代には、高名な文士たちを招いた「雨声会」という会を主宰し、大正3年(1914年)までに7回開催されました。

明治40年(1907年)ごろから西園寺の健康状態は悪化し、しばしば弱音を漏らすようになりました。明治41年(1908年)1月には、山縣伊三郎逓信大臣と阪谷芳郎大蔵大臣を更迭するよう元老からの圧力が強まり、西園寺は両名とともに辞表を提出しましたが、西園寺のもののみ却下されました。組閣を目指す桂の動きが活発になり、伊藤の支援も十分に受けられない西園寺は健康上の問題もあって、6月に辞職の意志を固め、7月14日に総辞職しました。

首相辞任後、西園寺は病気を理由に政友会総裁としての活動も積極的に行わないようになり、原敬が事実上の最高実力者となりました。原は西園寺の冷淡さを批判することもありましたが、政敵であった桂太郎とは「君と僕とにて国家を背負うて立とうではないか」と語るほど関係は良好でした。また、愛妾を同伴して酒を酌み交わす会をたびたび開いたり、養子の八郎が桂の秘書官となるなどの交流もありました。明治44年(1911年)8月、桂と原の交渉の結果、桂内閣が辞職し、後継首相に西園寺が就任することになりました。

8月30日に成立した第2次西園寺内閣は、内閣の構成をほとんど政友会が決めるなど、独自性が強いものとなりましたが、それは西園寺よりも原の影響が大きいものでした。この内閣では明治天皇の崩御と大正天皇の践祚、辛亥革命後の中国への対応に当たりました。大正天皇の践祚に当たっては、8月13日に天皇を助けるよう勅語を受けています。西園寺と原は鉄道予算を巡って対立し、一時は原が辞表を提出する事態にまで至りました。

2.2. 軍部との対立と大正政変

大正元年(1912年)12月、上原勇作陸相が二個師団増設を要求しましたが、これが受け入れられずに辞職しました。この動きには、首相の地位を狙った桂太郎の策動がありました。日本陸軍とその背後にある長州閥の動きが原因であるという国民からの大反発を受け、第一次憲政擁護運動が始まるきっかけとなりました。軍部大臣は現役の武官に限るという軍部大臣現役武官制の下、後継陸相を得られないことで内閣は存続不可能となり、12月5日に西園寺内閣は総辞職しました。これは、陸軍が内閣を総辞職に追い込むことができるという前例を作ってしまいました。

西園寺の政治哲学は、皇室が直接政治に関与して権威を低下させることに反対するものであり、これは長く京都の公家や皇室がとってきた戦略と同様でした。この点も、天皇が直接政治に関わることで議会と内閣を弱体化させようとする陸軍内の国家主義者たちとは対立しました。国家主義者たちは彼を「世界主義者」と非難することもありました。

首相辞任後、西園寺は前官礼遇を受け、「将来匡輔ニ須ツモノ多シ宜シク朕カ意ヲ体シテ克ク其力ヲ致シ賛襄スル所アルヘシ」という勅語を受けました。この勅語は後に山縣有朋によって、元老となる根拠とされています。

桂太郎は思惑通りに12月21日に首相に就任しましたが、国民および議会の反発は強烈なものでした。翌大正2年(1913年)2月には政友会から内閣不信任案が提出され、桂は天皇に要請して、西園寺に対して不信任案を撤回するようにという勅語を出させました。西園寺は一応政友会議員への説得を行いましたが、議員たちはひるまず、不信任案は議会を通過しました。西園寺は違勅を理由に総裁を辞任する意向を漏らしましたが、原敬に止められました。桂が2月11日に辞職すると、天皇は後継首相を決める元老の協議に、西園寺も加わるよう要請しました。山縣は西園寺に組閣を求めましたが健康上の理由で拒否し、西園寺が推薦した山本権兵衛海軍大将が後継首相となりました。また西園寺はこの席で、将来は衆議院における多数党の党首が首相となる、イギリス方式を導入してはどうかと提案しましたが、元老の賛意は得られませんでした。

山本内閣成立後、政友会幹部たちは集団指導体制に移行する方針を決めていましたが、西園寺の留任を求める声が高まったため、曖昧な状態にしておくことが選択されました。西園寺は京都の別荘清風荘に引きこもり、事実上政治活動の一線から退きました。原敬と松田正久は西園寺を一旦総裁に復帰させたのち、後継総裁にその座を譲るという形式を考えましたが、西園寺は健康上の理由を原因に総裁復帰を承諾しませんでした。同年に松田が病死し、原が後継となることは誰の目にも明らかとなりました。大正3年(1914年)3月、山本内閣がシーメンス事件で総辞職し、後継首相を決める元老会議に西園寺も呼ばれましたが、先年の違勅問題を理由に上京しませんでした。政友会は再び野党となり、体勢を立て直す必要に迫られました。西園寺の総裁復帰を求める声も高まったため、西園寺は5月に総裁を原に譲ることを明言し、6月18日の総会で、原が正式な政友会総裁に就任しました。総裁を退いたとはいえ、宮中や元老に近しい立場の西園寺は、原にとってもかけがえのない存在であり、かつての確執も修復されていました。政友会が第二党に転落した際に原は、西園寺に組閣を働きかけていますが拒否されています。大正5年(1916年)、西園寺は清風荘から静岡県興津の旅館、水口屋の勝間別荘に移り、そこを爾来の拠点としました。

3. 元老としての役割

3.1. 元老就任と初期の活動

西園寺は、大正5年(1916年)12月に正式に元老の一人として加わりました。この時の元老の主な役割は、天皇に対し首相候補者を推薦することでしたが、天皇が彼らの助言を拒絶することは一度もありませんでした。第2次大隈内閣の後半、首相大隈重信は後継に加藤高明を検討していましたが、西園寺は大正5年3月に大正天皇に拝謁し、加藤はまだ適当ではなく、原敬か寺内正毅が適当であると奏上しました。8月には山縣有朋の邸宅で後継首相について元老たちと協議しています。10月の大隈内閣総辞職後、山縣は西園寺も元老会議に加えるよう奏上し、天皇の裁可を得ました。これにより西園寺は正式に元老の一人となりました。この会議では寺内正毅が首相に奏薦されました。

大正7年(1918年)、寺内内閣が行き詰まりを見せると、後継首相には第一党である政友会総裁の原敬が有力となりました。政党嫌いの山縣は原を避けるために松方と協議して、9月20日に西園寺に首相就任を勧めています。翌9月21日に西園寺が天皇に拝謁したおり、組閣の大命が下りました。西園寺は一両日の猶予を願った後に辞退し、後継首相に原を奏薦しました。こうして原内閣が成立すると、西園寺は原の後見人的存在となりました。

3.2. パリ講和会議と人種的平等提案

そのころ第一次世界大戦が終結し、パリ講和会議が開かれることになりました。大国の首脳が集まるこの会議に、日本としてもそれなりの代表を送る必要がありました。原首相と内田康哉外相が協議し、首席全権として西園寺を派遣する方針を決めました。西園寺は健康上の理由から辞退しようとしましたが、12月18日に応諾しました。この際、「無謀」であるものの、老体を犠牲にするという覚悟を原に示しています。しかし、決定が遅れたことと、西園寺のために船室を改装する必要があったため、西園寺が出発したのは牧野伸顕や珍田捨巳といった他の全権が出発してから1ヶ月後の大正8年(1919年)1月14日のことでした。西園寺と同行したのは妾の奥村花子、娘の新子と八郎の夫妻、そして近衛文麿公爵らでした。また、名門料亭なだ万の主人楠本萬助が板前二人を連れて乗船しており、船倉には日本食のための食材が5 tも積み込まれていました。これは現地で日本食パーティーを開くためのものでした。

西園寺の一行は3月2日にパリに到着しましたが、フランス側からの出迎えはありませんでした。日本にとって重要な検討課題の討議は既に行われており、牧野や珍田が交渉の主役となっていました。さらに、20年ぶりの訪仏であったこともあり、旧友クレマンソーの語るフランス語を聞くことはできても、話すことはできなくなっていました。また、病気がちであったために精力的な活動もできず、会議には参加していましたが、発言は一度も行っていません。このため、外務省がまとめたパリ講和会議の概要文書で、西園寺が登場するのは4月27日のクレマンソーとの会談のみでした。吉野作造は「何を言ってよいか分からなかったためだ」と批判しています。ただ、佐分利貞男は、山東半島問題が紛糾した際に、日本代表団の中から帰国しようという声が上がった際、西園寺が「国際連盟問題は山東問題よりも重要である」とし、「自分一人でもパリに留まる」と発言したことを回想し、日本代表団内部に影響を与えたと指摘しています。

講和会議が一段落した後の7月10日にはイギリス国王ジョージ5世に拝謁しています。8月24日に東京に戻り、洋行中に建造されていた駿河台の新邸に入りました。

また9月には興津(清見潟)に住友家の資金で建設された別荘、「坐漁荘」が竣工しました。これ以降西園寺は1年の4分の3を興津で暮らし、駿河台の本邸に入るのは政治的な用事があるときのみでした。1年後の大正9年(1920年)9月7日には講和会議の功績で公爵に陞爵しました。

会議中に西園寺は、国際連盟規約への「人種的平等条項」追加を提案しましたが、これはアメリカ合衆国とオーストラリアからの強い抵抗に遭い(両国は人種隔離政策を実施していたため)、採択されませんでした。

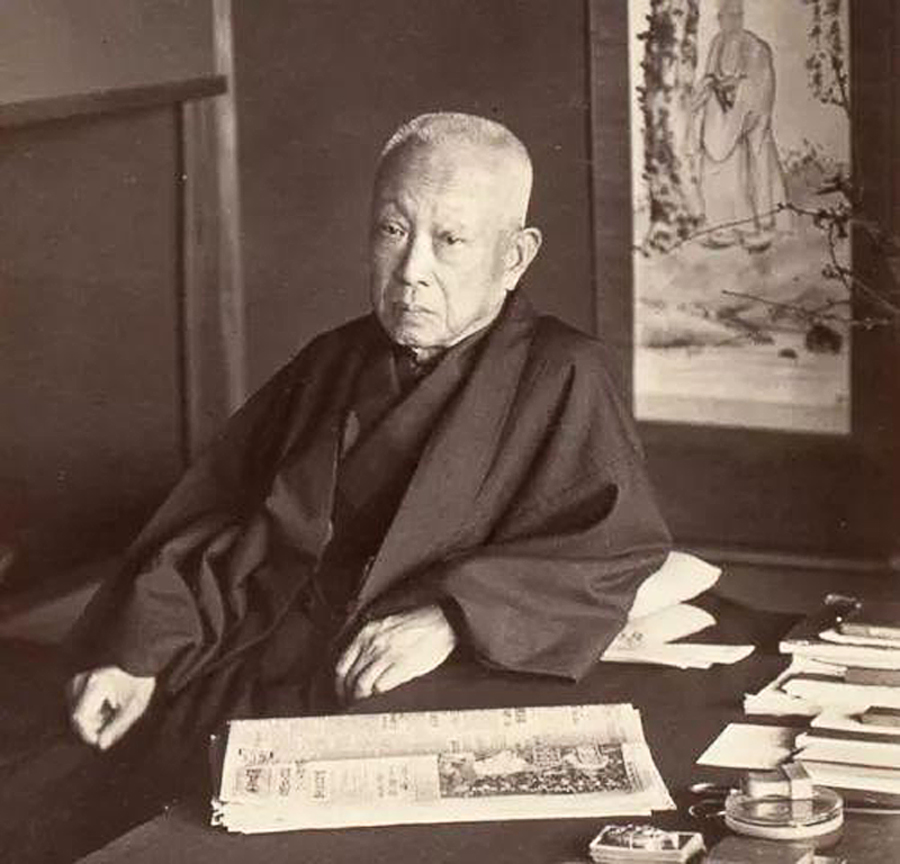

3.3. 最後の元老として

大正9年(1920年)10月に問題化した、皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)妃候補であった、久邇宮良子女王(後の香淳皇后)をめぐる問題(宮中某重大事件)で、西園寺は当初良子女王の皇太子妃辞退に持ち込もうとする山縣に同調していましたが、事態が不利になると問題から距離を取りました。問題の収束後、山縣と松方も辞表を提出することになり、宮中に対する二元老の発言力は低下しました。このため原首相と西園寺の宮中に対する影響力が強まることになりました。

しかし、大正10年(1921年)11月4日に原敬が東京駅で暗殺されました(原敬暗殺事件)。京都の清風荘でその報を受け取った西園寺は上京しました。次期首相推薦のために召された山縣と大隈重信は病気のために拝謁を行わず、西園寺は小田原市で静養している山縣の元を訪れて協議しました。この時山縣は西園寺の首相就任を勧めましたが、西園寺は「私はあなたより年が若い。あなたは私より先に死せられるると思ふ。其の時はあなたに代わり宮中の事をお世話申す。それ故請けられぬ。」と拒絶しました。西園寺はその後平田東助を推薦しようとしましたが断られ、平田の提案もあって後継首相として政友会の高橋是清蔵相を推薦しました。結果として政党内閣が存続することになりましたが、西園寺は当時「政友会の内閣と云ふも、政友会内閣に非ず、陛下の内閣と思ふ。」と考えており、政党内閣が絶対に必要と考えていたわけではありませんでした。

大正11年(1922年)2月、山縣が病死しました。山縣は死の直前に自分の私設秘書であった松本剛吉に、西園寺の元に仕えるよう命じました。これは山縣が西園寺を後継者と認識していたためであり、以降松本は西園寺の元に政治情報を伝える役割を担うことになりました。西園寺自身も「山公薨去後は松方侯は老齢でもあり(中略) 自分は全責任を負ひ宮中の御世話やら政治上の事は世話を焼く考なり」と、山縣の後継者であることを意識していました。以降、興津(清見潟)の坐漁荘には、政官界の大物が「興津詣」(おきつもうで)を行うようになりました。この年に御殿場の別荘が完成し、7月下旬から9月中旬までの間避暑に訪れるようになりました。しかし同年6月、高橋内閣が政友会の内紛で倒れたときには、宮内大臣牧野伸顕が松方と連携し、加藤友三郎を後継首相に選定しました。この動きを西園寺は把握しておらず、牧野を薩摩派として警戒するようになりました。大正12年(1923年)8月、加藤首相の病状が悪化し、松方も体調が悪化していたため「万事を西公(西園寺)に一任する」こととなりました。西園寺は牧野と協議し、今後は元老以外の者と相談せずに摂政(裕仁親王)に後継首相候補を伝えること、摂政からのご下問に答える方式についての確認を行いました。8月24日、加藤首相が病死すると、西園寺は「切腹する覚悟」までして、山本権兵衛元首相を首相に推薦しました。

12月27日、虎ノ門事件の責任を取って第2次山本内閣が総辞職すると、西園寺が主導権を握って清浦奎吾を後継首相に推薦しました。政党に基盤を持たない清浦の推薦は立憲政治を期待する人々からの非難を受け、「元老の名誉は地の底に落ちた」「(西園寺は)天下の怨府」と評されました。しかし西園寺は、次の選挙(第15回衆議院議員総選挙)のために中立的な内閣が必要であると考えており、貴族院を主体とした清浦内閣に一種の選挙管理内閣としての存在を求めました。しかし清浦内閣は超然主義的な政治運営を行ったため、各政党が反清浦で団結する第二次護憲運動を呼び込むこととなりました。このため選挙での清浦派の敗北は明らかであり、投票前日の大正13年(1924年)5月9日に清浦首相は辞意を伝えていました。

西園寺はこの選挙結果に「何処の国でも政府を握れば選挙干渉位はやるのが当り前のことだ、此政府ののろまさ加減、特に山本、床次、水野と来たら話にならないなあ」と言って笑いました。西園寺は議会で多数派を握れないからといって清浦首相が辞任する必要はないとして清浦内閣の存続を促すような意見を伝えていますが、これは護憲三派(憲政会、政友会、革新倶楽部)を団結させるために敵としての清浦首相が必要であると考えていたためでした。清浦内閣は選挙後も存続しましたが、護憲三派の結束を崩すことはできず6月7日に総辞職しました。当時、後継首相は最大会派の憲政会総裁加藤高明となることは確定的でしたが、一部には政友会総裁の高橋是清とあわせた二人に大命を降下させることも検討されていました。西園寺は加藤単独への大命降下を考えており、勅使徳川達孝侍従長に即答で加藤を奉答しています。松方にも下問がありましたが病気が重篤であったために辞退され、同じく下問を受けた平田内大臣も、西園寺との事前の打ち合わせ通り加藤が適当であると奉答しています。西園寺は後年、加藤を大久保利通、木戸孝允、伊藤博文と並べて「一角の人物であった」と評価しています。こうして加藤高明内閣が成立しました。

7月2日に松方正義が死去すると、西園寺はただ一人の元老となりました。山縣有朋の死後、牧野宮相や松方によるご下問の範囲を山本権兵衛や清浦奎吾に拡大し、元老を再生産しようという動きや、枢密院が諮問範囲に加わるように求める動きはありましたが、西園寺はその動きを認めませんでした。病中であった平田東助内大臣も当分は西園寺一人に首相推薦の任に当たってもらうほか無く、「元老は西園寺公を限りとし、将来は置かぬが宜し。原が居れば別だが、種切れなり」と考えていました。平田の意見を聞いた西園寺も「平田伯の所説は尤もと思ふ、それは自分の決心し居る処で、世間で何と云はうと,自分は皇室に身を捧げ居る積りゆえ、ご下問等の場合は一人で、御答へ申し上ぐる決心なり」とその意志を明らかにしました。平田が辞任した後に牧野が内大臣となり、牧野の後任の宮内大臣には西園寺の推す一木喜徳郎が就任しています。大正15年(1926年)10月、西園寺は首相推薦は元老の他に内大臣にも下問があり、西園寺亡き後は内大臣が勅許を受けた上で他の人と相談して行うという方式をとることを確認させています。吉野作造は西園寺が元老を自分の代で自然消滅させようとしていると観察し、伊藤隆、馬場恒吾、升味準之輔といった研究者たちもそう見ています。

4. 晩年の政治的影響力と危機対応

4.1. 憲政の常道と政党政治

護憲三派の憲政会と政友会の対立は徐々に激化し、大正14年(1925年)4月1日に高橋是清が政友会総裁を辞任し、田中義一が総裁になるとその動きはいよいよ加速しました。7月1日にはついに第1次加藤高明内閣は崩壊し、加藤首相は辞表を摂政宮裕仁親王に奉呈しました。摂政宮は西園寺に諮問しましたが、西園寺は「(今回の政変は)左程の事にあらざる」として、上京しませんでした。西園寺は坐漁荘に牧野内大臣と一木宮内大臣を呼び、改めて加藤への大命降下を求めました。牧野も同意見であり、8月1日に憲政会単独の第2次加藤高明内閣が成立しました。

しかし翌大正15年(1926年)1月21日、帝国議会の質疑中に加藤首相が発病し、そのまま1月28日に死亡しました。憲政会は後継総裁として若槻禮次郎内相を選出しました。西園寺は若槻を「首相の器に非ず」と見ていましたが、「議会中のことなり、前年原の例もありし故、此際は仕方ない」として若槻を首相に推薦しました。5月には西田税らが牧野内大臣らの金銭スキャンダルを書いたパンフレットをばらまく事件が起きましたが、西園寺は平沼騏一郎枢密院副議長との会談で婉曲に牧野を支援する姿勢を示し、事件を終息させています。

12月に大正天皇が崩御し、昭和元年となりました。12月28日、践祚直後の昭和天皇は閑院宮載仁親王、首相若槻礼次郎、そして西園寺に「匡輔弼成(天皇を助ける)」事を命じる勅語を下しています。翌昭和2年(1927年)に第1次若槻内閣が崩壊すると、昭和天皇は牧野内大臣を通じて西園寺に下問を行いました。勅使となった河井彌八侍従次長は、牧野が「憲政の常道」に従って第二党の政友会総裁である田中義一への大命降下が適当だと考えているという事を伝え、西園寺も同意見であると述べ、田中義一に大命が降下しました。

4.2. 満州事変と政情不安

田中義一は首相就任後に大規模な内務省官僚の人事異動を行い、昭和天皇の不興を買いました。天皇は牧野に対して、田中に注意してよいかと質問しました。牧野は西園寺を通じて田中に警告させる方式を考えましたが、西園寺は天皇が官僚の異動にまで関与することを好ましく思っておらず、田中には軽く伝える程度にしておきました。しかし結局牧野が天皇の意向を田中に伝え、8月30日に田中が天皇に謝罪するに至っています。

昭和3年(1928年)6月4日、関東軍の参謀河本大作大佐による張作霖爆殺事件が勃発しました。西園寺は7月か8月の時点で犯人は関東軍参謀であることを察知し、田中首相に対して断固とした処罰を行うよう勧告しました。西園寺に影響された田中は12月24日、犯人は日本陸軍のものであり、犯人を厳罰に処する方針を天皇に奏上していましたが、閣内や陸軍の圧力に敗れ、徐々に軟化していきました。天皇はこの方針が不満であったが、陸軍全体の意向に反対する形の処置は後継内閣すら作れない事態を招くことになり、田中に何らかの責任を取らせるべきだと考えるようになりました。昭和4年(1929年)6月27日、田中が事件の最終報告を奏上することになると、天皇と牧野、一木宮内大臣、鈴木貫太郎侍従長らは、田中を問責する意向を固め、西園寺に内々で相談しました。牧野は西園寺が賛成すると考えていましたが、西園寺は問責の言葉が田中の辞任につながると反対しました。結局天皇と牧野らは西園寺の意見に従わず、田中を問責した上で、釈明のための拝謁を拒絶するという行動に出ました。田中は辞任を決意し、閣僚や政府内、軍の強硬派による牧野ら宮中グループに対する反感は強まり、昭和天皇は宮中グループに左右される弱い存在であるという認識が持たれるようになりました。西園寺は中立的な調停者の立場をとるために、次第に事件処理問題からは距離を取っていました。事件の公表に反対し、牧野らを批判する小川平吉鉄道大臣と面会したときにも「師父」と形容される程信頼を持たれるよう対応していました。

西園寺は田中の後任として、「憲政の常道」に従い、民政党総裁の濱口雄幸を推薦しました。

昭和5年(1930年)にロンドン海軍軍縮会議が開催されることになると、西園寺は条件にこだわらず条約を成立させるべきと考えており、濱口首相や牧野・一木・鈴木らの宮中グループにその意見を伝えています。幣原喜重郎外相は会議前に西園寺に会おうとしましたが、このころ西園寺は、孫からうつされた風邪をこじらせ、非常な高熱で伏せっていたため、会うことはできませんでした。西園寺は高熱でうなされながら「軍縮」「イタリー」「フランス」とうわごとを言い、目が覚めると「軍縮はどうなりましたか」と秘書の原田熊雄男爵に問いかけるほどでした。原田が条約は成立する見込みだと伝えると、「それで安心しました」と安堵したという逸話があります。

病が癒えた後、ロンドン条約の批准に対して枢密院が反対の意志を示すと、西園寺は内閣によって枢密院議長と副議長を更迭してもいいと激励しています。結局ロンドン条約は無事批准されましたが、条約に不満を持つ海軍内の強硬派や枢密院の宮中グループと民政党に対する不満はさらに募りました。西園寺に対しても不満を持つ者が現れましたが、この時点ではまだ、強硬派にとっても調停者としての権威を保持し続けていました。

11月、濱口首相が東京駅で狙撃され、病状が悪化して昭和6年(1931年)4月に総辞職すると、西園寺は民政党の後継総裁となっていた若槻を再び推薦しました。西園寺は政友会に人気がなく、中間内閣にも適当な人がおらず、また首相暗殺により政権交代させると暗殺を奨励することに成りかねないとして民政党内閣の存続を決めています。このころ、西園寺邸によく出入りしていた宇垣一成陸軍大将を担いだクーデター未遂事件、「三月事件」が発生しました。

8月に事件を知った西園寺は、参謀総長閑院宮載仁親王や秩父宮雍仁親王に話して事件の元兇である二宮治重参謀次長らを更迭しようと考えましたが、西園寺に近い原田や近衛文麿、牧野らは陸軍を刺激することを恐れ、結局報告は行われませんでした。

9月18日に満州事変が発生すると、西園寺は原田に対し、事件の片がつくまでは若槻首相を決して辞めさせてはならないと牧野内大臣と鈴木侍従長に伝えるよう命じました。また陸軍が越境に関して奏上してきた場合には、天皇は即時に許さず、後で処罰が行えるようにしておくべきだとも伝えています。

しかし、西園寺の意見が伝わる前に陸軍は上奏を行い、天皇が陸軍に処分を下す機会を逃してしまいました。さらに、若槻が陸軍に妥協的になったため、満州事変の拡大を防ぐことはできなくなってしまいました。若槻内閣は事変を収拾することもできず、安達謙蔵内相が政友会との「協力内閣」の成立を唱えたために民政党も混乱に陥り、12月11日に若槻内閣は総辞職しました。

12月12日、西園寺は上京し、牧野・一木・鈴木と相談し、政友会総裁の犬養毅を推薦することで一致しました。西園寺は後に「事情已むを得なかったし、また当然なこととも思っている。」と語っています。こうして翌12月13日に犬養内閣が成立しました。

当時の政治評論家馬場恒吾が犬養内閣の成立に当たって、西園寺が「憲政の常道を守った」と評価したように、この時期の西園寺は「憲政の常道」に従って、衆議院の第2党から後継首相を推薦していました。このため吉野作造のように「まごう方なき政党内閣論者なることは明白である」と評価する者もいますが、伊藤隆、升味準之輔といった研究者は、西園寺が「其時の模様にて中間内閣も己むを得ざることあるも計り難し」と語って中間内閣の可能性を常に忘れていなかったと指摘しています。桜内幸雄は、西園寺が衆議院だけでなく貴族院会派も憲政の内であると認識していたと指摘しています。憲政の常道についても西園寺は高橋内閣の崩壊時に「憲政の常道又は純理論等は分らぬ議論」で政権を要求する憲政会を批判しています。ただし伊藤之雄は、この時期の元老や内大臣が、憲政の常道論を受け入れていたことを指摘しています。

4.3. 政党内閣の終焉と五・一五事件

軍部は満洲国を建設して事変の権益を確保し続けようとしました。西園寺は上京して満州国承認を認めてはならないと犬養首相らに働きかけていましたが、昭和7年(1932年)5月15日、犬養首相は海軍青年将校によって暗殺されました(五・一五事件)。陸軍は政党内閣の成立に猛反発しており、政党内閣には陸軍大臣を出さないと参謀本部第二部長永田鉄山少将が言明するなど、内閣が成立すらできかねない状況でした。また森恪内閣書記官長らは平沼騏一郎枢密院副議長による内閣を企図していましたが、彼はファシスト的な革新派の一員でした。昭和天皇は西園寺に「ファッショに近き者は絶対に不可なり」と鈴木侍従長を通じて伝えており、西園寺も同意見でした。西園寺は牧野内大臣ら、高橋臨時首相代理や若槻民政党総裁といった政治家、陸海軍の元帥、平沼と親しい倉富勇三郎枢密院議長とも面談した上で、5月23日に海軍大将の斎藤実元海軍大臣を推薦しました。西園寺は斎藤が政党でも強硬派でもない中間的な存在であり、「何もなさず、ただ四方に刺激を与えない」存在であることを祈っていました。西園寺は「このたびは随分骨が折れた」と述懐しましたが、平沼や陸海軍の強硬派らが持っていた、西園寺の中立性に対する信頼は大きく損なわれました。

この事件の後、坐漁荘には鉄筋コンクリート造りの書庫が建てられましたが、万一の際の避難用であったと見られています。また昭和7年(1932年)の血盟団事件では暗殺対象の一人となりました。その後も西園寺暗殺を狙う者が1934年(昭和9年)、1935年(昭和10年)と坐漁荘を訪れ検挙されています。

4.4. 権威の動揺と二・二六事件

満州事変以降、中国大陸における日本軍の活動はいよいよ拡張的となりました。西園寺はリットン調査団の報告書に批判的な新聞報道に不快感を示しています。西園寺は国際連盟脱退には反対でしたが、内外の情勢から脱退は不可避であると考えるようになりました。このため国際連盟脱退に関する元老への諮問や重臣会議の開催を行わせないようにし、せめてその権威失墜を防ごうとしました。昭和7年(1932年)8月から、首相推薦の仕組みを変更することが検討されました。昭和8年(1933年)2月28日、最初に内大臣に下問があり、内大臣は元老に下問するよう奉答し、元老は判断によって内大臣や枢密院議長、そして首相経験者である重臣と討議するという方式が決定されました。

そのころ牧野内大臣や一木宮内大臣に対する軍部からの攻撃は強まり、健康を害したこともあって二人は辞意を漏らすようになりました。昭和9年(1934年)に反西園寺派の倉富枢密院議長が引退すると、西園寺はその後任に一木を就任させ、後任の宮内大臣には湯浅倉平を就任させました。倉富が後任としようとし、ゆくゆくは首相となることを狙っていた平沼を、西園寺は要職に就けるつもりはありませんでした。斉藤内閣崩壊の原因となる帝人事件は、平沼の策動によるものでした。

5月に斉藤首相が辞意を固めると、斎藤は後継首相として岡田啓介海軍大将が適当であると西園寺に推薦しました。この人選には牧野内大臣や湯浅宮内大臣も同意していましたが、西園寺はもうすこし頑張ってほしいと伝えました。しかし7月3日、斉藤内閣は総辞職しました。西園寺は当時体調を崩していましたが、7月4日に上京し、内大臣および重臣と協議した結果、岡田が適当であると上奏しました。

西園寺は中立的な立場を取ろうとしていましたが、次第に国粋派の憎悪を買うようになっていました。青年将校によるクーデターの対象にも加えられ、新聞には西園寺に対するテロ未遂事件が取り上げられるようになりました。坐漁荘に派遣される警官も2名増員され、警備が強化される最中、少年血盟団ともいうべき団体構成員が、短刀と斬奸状をもって坐漁荘を訪れ逮捕される事件も発生しました。

一木枢密院議長が体調を崩し、岡田首相も天皇機関説問題などで窮地に立つ中、西園寺は二人を「死ぬまでやったらいいじゃないか」と激励しています。機関説問題では西園寺も批判の対象となり、「元老重臣の大謀叛」という怪文書がまかれ、在郷軍人会の代表が坐漁荘を訪れる程でした。12月26日には牧野内大臣がとうとう辞任し、西園寺は後任に斎藤前首相を推薦しました。岡田首相は近衛文麿が人心一新の点から好ましいと考えていましたが、西園寺は首相を経験してからがよいと考えていました。

昭和11年(1936年)の二・二六事件においては、決起将校の一部が西園寺襲撃を計画していました。対馬勝雄・竹島継夫らをはじめとする将校が、愛知県豊橋市の陸軍教導学校の生徒120人を使って坐漁荘を襲撃する予定でしたが、将校の一人が生徒を利用することに反対したため、襲撃計画は中止されました。

2月26日の午前6時半、秘書の中川小十郎が事件の報告に訪れました。西園寺は顔色一つ変えず、「またやりおったか、困ったものだ」とつぶやきました。坐漁荘の警備は80名に増員され、側近たちは田舎に避難するよう勧めましたが、西園寺は連絡が取れない場所に移っては、天皇からの下問に答えられないと拒否したため、静岡県警察部長官舎に移ることになりました。しかし暖房設備がなかったため、さらに知事公舎に移りました。西園寺は終始笑顔を振りまき、晩酌を楽しむなど落ち着いたものであり、東京の情勢が落ち着いたという報告を受けた2月27日には、どうせ死ぬなら坐漁荘がよいということで坐漁荘に戻ることになりました。しかし二・二六事件で西園寺が信任する斎藤内大臣が殺害され、鈴木侍従長が重傷を負ったことは西園寺にとって大きな打撃となりました。湯浅宮内大臣と一木枢密院議長は後継の内大臣として近衛文麿貴族院議長を推薦し、西園寺もこれを考慮していましたが、近衛は病気と称して辞退しました。西園寺は湯浅宮内大臣を内大臣にする案を考えましたが、天皇から勅使派遣ではなく、電話にて西園寺の上京が求められました。西園寺は当時ひどい腰痛と腹痛に悩まされていたため、病状が安定した3月2日に上京しました。

西園寺は上京するや参内し、湯浅宮内大臣、一木枢密院議長、木戸幸一内大臣秘書官長と協議しました。一木は平沼を推薦しましたが、西園寺は近衛が適任だと思っており、木戸もこれに同意しました。3月4日、西園寺は宮内省に近衛を呼んで首相就任を求めましたが、近衛は病気を理由に辞退しようとしました。「元来重臣と自分は考えが違う」ため、革新派と元老の板挟みになることを嫌ってのことでしたが、しかし西園寺は近衛を推薦し、同日午後4時に近衛に対して組閣の大命が下りました。しかし近衛はやはり病気を理由に大命を拝辞し、西園寺らは再び後継首相の協議を行うことになりました。その日の夜、一木が外務大臣広田弘毅を提案し、西園寺らもこれに同意しました。木戸と近衛、吉田茂らが広田を説得し、3月5日に広田に大命が下って3月9日に広田内閣が発足しました。また湯浅宮内大臣が内大臣に、松平恒雄が宮内大臣となっています。

近衛は若いころから西園寺の側におり、西園寺も前途に期待をかけていました。しかし近衛は満州事変ごろから西園寺と思想の袂を分かち、陸軍や革新派に近づくようになっていました。西園寺はこのことを惜しみ、「なんとか近衛を地道に導く方法はないだろうか」と考えるようになりました。また3月13日には一木枢密院議長が辞任したことにより、西園寺が拒み続けていた平沼が枢密院議長に就きました。西園寺は「種々やってみたものだけれど、結局人民の程度しかいかないものだね。」と諦観にも似た感想を漏らしています。

4.5. 首相推薦からの事実上の退場

昭和12年(1937年)1月23日、広田内閣は陸相寺内寿一の辞任によって崩壊しました。湯浅内大臣と松平宮内大臣は平沼枢密院議長の意見を聞いた上で即日坐漁荘に連絡を取りましたが、西園寺は平沼の意見を取り入れる気はありませんでした。西園寺が風邪をひいていたため、坐漁荘を湯浅内大臣が訪れ、協議を行いました。西園寺はこの席で宇垣予備役陸軍大将が軍部を押さえられると思って推薦しました。しかし陸軍は宇垣の組閣に反対し、陸軍大臣を出すことを拒否しました。宮中も強力な手段をとって宇垣に協力することは困難であると認識し、宇垣は大命を拝辞することになりました。1月29日、再び湯浅内大臣が坐漁荘に派遣されました。西園寺と湯浅は平沼枢密院議長を第一候補とし、第二候補として林銑十郎予備役陸軍大将を挙げました。平沼が辞退したため、林が大命を受け、林内閣が成立しました。西園寺は宇垣組閣の失敗に落胆し、二度目に坐漁荘を訪れた湯浅に対し、「天皇に拝謁することもできず、また人も知らない」として、天皇の下問と奉答を辞退したい意向を述べました。しかし湯浅内大臣や木戸幸一宗秩寮総裁はこれを受け入れませんでした。

5月31日、第20回衆議院議員総選挙での敗北によって林内閣が総辞職すると、西園寺に再び下問が行われました。候補としては杉山元陸軍大臣も挙がっていましたが、この際は近衛を推すことに決めました。近衛内閣の外相には当初永井柳太郎が挙がっていましたが、西園寺らが難色を示したために広田元首相が外相となることになりました。第1次近衛内閣成立以降、西園寺は「近衛内閣の評判も割合悪くないようじゃないか」と機嫌をよくしていましたが、7月7日に起こった盧溝橋事件によって心を痛めるようになりました。西園寺は「こうちょいちょいいろんなことを支那でやると結局非常な損害を蒙る。思わぬところに国を持って行かれちゃあ困る。」「支那人だって日本人より利口な人もおり、また支那人だけでなく外国人で日本の肚を見透かしているものもいる。」「よほど日本もしっかりやらないと、みんなから馬鹿にされることになる」と危惧していました。また新聞が「断乎一蹴」「断乎一撃」などの言葉を使い、「盛んに人を殺したり、その数が多ければ多いほど褒め称える」風潮についても懸念を示していました。近衛についても、大陸の戦局の見通しなどについて危惧を持っていましたが、希望は捨てきれないでいました。昭和13年(1938年)5月23日、広田外相の後任として宇垣の名が上がりましたが、西園寺は首相候補である宇垣に傷をつけてはいけないと反対しています。しかし近衛は宇垣を外相とし、西園寺の意向を無視しています。西園寺は近衛には同情していたものの「今の政府のすることは矛盾だらけ」と批判的でした。10月下旬になって近衛が首相を辞任し、内大臣に移りたいという意向を示すようになると「筋が通らない」として反対し、陸軍の支持が厚い近衛が宮中に影響力を持つようになることを防ごうとしました。

昭和14年(1939年)1月4日、近衛内閣は総辞職しました。湯浅内大臣は坐漁荘を訪れて協議したものの、「自己の責任」において平沼枢密院議長を推薦しました。これ以降首相の推薦は内大臣が行い、一応元老の意見も聞くという形になりました。西園寺はこのころから「報告を受けるだけ」、何も反応しないという状態になり、「どうも何をやっているんだか。内政も外交も自分にはもうちっとも判らない」「日本人の程度がまだまだ低い。やはり到底外国人には及ばない」と気力を無くしていました。影響力もはっきり低下し、平沼内閣が辞職して後継首相を決める際に「捨て身でやってほしい」と述べ宇垣や池田成彬の名を上げたものの、結局湯浅内大臣や近衛によって阿部信行陸軍大将が候補となり、西園寺もこれに同意を与えました。

昭和14年(1939年)2月以降、西園寺はたびたび体調を崩し、昭和15年(1940年)の夏には恒例となっていた御殿場の別荘への避暑も行わず、坐漁荘の居室に冷房設備を取り付けました。西園寺は死期を悟り、親しい人物に形見分けとして金銭を贈りました。7月16日に米内内閣が崩壊し、後任に近衛が推薦される動きとなりました。7月17日に西園寺のもとを内閣秘書官長石渡荘太郎が訪問して、同意が求められましたが、西園寺は「この奉答だけは御免蒙りたい」として奉答を拒絶しました。西園寺は「今頃、人気で政治をやろうなんて、そんな時代遅れな者じゃあ駄目だね」「踏みとどまってもやるだけの決心があるか」と近衛の資質に対して疑念を持っていました。第2次近衛内閣では反対し続けた日独伊三国同盟が成立し、「まあ馬鹿げたことだらけで、どうしてこんなことだろうと思うほど馬鹿げている」と嘆いています。

11月、西園寺は腎盂炎を発症し、それ自体は完治したものの11月24日午後9時54分に衰弱に耐えられず遂に薨去しました。享年92歳(満90歳没)。贈従一位。西園寺は「俺は死んでも坊主や神主の世話にはならぬ」として、国葬も辞退したい意向を持っていましたが、結局日比谷公園で壮大な国葬が行われました。数万人が参加し、同日に公開された坐漁荘にも8000人の参観者が訪れました。墓所は多磨霊園に設けられ、東郷平八郎と向かい合うように建っています。

5. 政治思想とイデオロギー

5.1. 政治思想の概要

西園寺は、聡明で国際的な視野を持ち、学識が深く、文化的にも洗練された人物であると評価されています。彼は民主主義の潮流を支持していましたが、一方で大衆の熱狂には批判的でした。フランス留学の影響からか親欧米的で、軍部などから国家主義に反する者として「世界主義者」と非難されることもありました。

『原敬日記』の記述から、西園寺は権力への執着が乏しく、政治的な手腕がなかったという見方もされることがありますが、伊藤之雄などの研究者は、円熟した政治的手腕を持っていたと評価しています。西園寺は冷淡で物事に淡泊であるというイメージを、秘書である松本剛吉からも抱かれていましたが、これは中立的な人物であることを認識させるため、西園寺自らが広めたイメージであるとされています。

宮中・財界との姻戚関係を背景に、西園寺は元老として宮中と国務、軍部の調整役を務め、日本の政治をリードし続けました。また、文部大臣在任中に教育勅語の改訂を試みるなど昭和初期の国家主義的政治家とは一線を画す言動を散発的に見せましたが、軍部の勢力拡大に抵抗したものの、彼だけの力では戦争回避を成し遂げることはできませんでした。

西園寺は立命館大学に寄贈した扁額に「藤原公望」と西園寺家の本姓で名前を記したように、自らが千年以上皇室とともにあった藤原氏の末裔であるという自覚を持っていました。また、幼いころから皇室に親しんでいたこともあって、「皇室の藩屏」という意識が強く、それが政治姿勢となっていました。すなわち、絶対的な権力を持つが故に誤謬が許されない天皇の親政に反対し続けました。これは、田中義一が張作霖爆殺事件(満州某重大事件)の上奏の不一致を昭和天皇に叱責され内閣が総辞職した際、西園寺が天皇に累を及ぼすということを口実にして、天皇による田中への叱責に反対していたことから見ても明らかです。また、「立憲君主として、臣下の決定に反対しない」という昭和天皇の信条は西園寺の影響とする向きもあります。しかしながらこの姿勢は一方で、国粋派や革新派の反感をも招きました。

5.2. 議会主義と自由主義

西園寺の死去を受けた『ニューヨーク・タイムズ』が古い「議会主義的日本」を代表する人物であったと評し、また吉野作造らも政党内閣主義者であると評していたように、当時の西園寺は議会主義の擁護者として知られていました。彼は自由主義の原則、議会政治の重要性、そして「憲政の常道」への固い信念を持っていました。しかし、高橋内閣の崩壊時には「憲政の常道又は純理論等は分からぬ議論」で政権を要求する憲政会を批判しており、常に現実的な政治運営を重視していました。

5.3. 国際協調主義と反軍部思想

西園寺は明確な国際協調派であり、口癖のように「世界の大勢」と唱えていました。ある時、西園寺が三条実万の伝記である絵巻物を執筆して明治天皇に献上した際、天皇は「必ず世界の大勢から書いてある」と予想し、果たしてその通りであったため大笑いしたという逸話があります。西園寺は陸奥宗光との交流でこうした外交思想を固め、「東洋の盟主たる日本」などという狭い気持ちではなく、「世界の日本」に着目してきたと回想しています。

日清戦争後から台頭した過度な日本中心主義的ナショナリズムについては危惧し、他国のナショナリズムを尊重した上で、国民が国の独立と発展のために力を合わせる健全なナショナリズムを志向していました。国際関係においてはイギリスやアメリカ合衆国と協調すべきと考えており、「フランスやイタリアと一緒になっても日本の進展はない」と断じていました。

5.4. 皇室に対する見解

西園寺は一貫して、天皇が直接政治に関与して権威を低下させることを防ごうとしていました。このため昭和天皇の政治関与の動きにはたびたび懸念を示しています。しかし近衛内閣のころからは次第に皇室による意志を示す必要があるとも考えており、直宮(天皇の兄弟)がその柱の一つになる必要もあると発言しています。

6. 教育への貢献

6.1. 教育思想と教育改革

文部大臣時代の西園寺は、教養ある「市民」の育成を重視し、「科学や英語や女子教育を重視せよ」と言明していました。また、「人民がすべて、平等の関係において、自他互に尊敬し、自から生存すると共に、他人を生存せしむることを教へねばならぬ」として、自由主義的な教育を施すべきと考えていました。

明治23年(1890年)には井上毅らが作った「教育勅語」に対して「あの教育勅語だけでは物足りない。もっとリベラルの方に向けて教育の方針を立つべき」と考え、明治天皇に奏上して「第二次教育勅語」の作成に取り組みました。この草案には「忠孝」や「愛国」といった語はなく、女子も含めた日本臣民が列国国民と対等に対応できるようにするというものでした。しかし西園寺が病気がちとなったこと、伊藤首相が教育勅語の尊厳性を侵す行為として難色を示したことによって、結局成案とならず、草案のみが残りました。この「第二次教育勅語」の草案は西園寺家から立命館大学に寄贈されて現存しています。

6.2. 教育機関の設立と支援

西園寺は、以下の教育機関の設立や支援にも深く関わっています。

- 私塾立命館

明治2年(1869年)9月23日、京都御所内の私邸に「私塾立命館」を創設しました。当時の公家家塾とは異なり、一般的な教育機関としての性格を備え、西園寺の門客や家臣だけでなく、多くの若者が遠方からも集まり、時事問題を議論する場となりました。しかし、京都府庁の差留命令により約1年で閉鎖されました(明治3年(1870年)4月23日)。

西園寺は私塾立命館の閉鎖を残念に思い、再興を誓いました。その精神を引き継いだのが、戊辰戦争以来西園寺の家臣として仕えた中川小十郎でした。中川は西園寺の文部大臣および総理大臣当時の公設秘書であり、その後も終生西園寺の側近として行動をともにしました。現在の立命館大学は、中川が明治33年(1900年)に創設した京都法政学校が「私塾立命館」の名跡を譲り受け発展したもので、厳密には西園寺の私塾との間に学校組織としての連続性はありません。

しかし西園寺は中川の創設した京都法政学校への支援を惜しみませんでした。事実、京都法政学校の学園幹事には西園寺の実弟の末弘威麿が就任し、同じく実弟の住友財閥当主・住友友純からも学園に大口の寄付が行われるなど、自分の持つ政治力や人脈を用いて京都法政学校(立命館大学)に協力しました。また、西園寺の寄付した多数の書籍は、旧制立命館大学が大学令による昇格条件を満たすために為されたものであり、現在も「西園寺文庫」として立命館大学に貴重なコレクションとして保存されています。この他にも西園寺自身および西園寺家から学園に送られた寄贈品(校地記念植樹なども含む)は数百点にも及び、これらの一部は立命館学園が「学宝」として管理しています。

また西園寺は西園寺家家紋である「左三つ巴」を立命館学園が使用することを許可しており、第二次世界大戦終戦までこれを染め抜いた旗が実際に学園で使用されていました。西園寺は中川が「立命館」の名称と精神の継承を西園寺に申し出た際にはこれを大層喜び、自ら揮毫した『立命館と由緒』の大扁額を与えています。後に西園寺は「余が建設せる立命館の名称と精神を継承せる貴学」と現在の立命館大学に言及しており、彼の作った立命館が再興し、受け継がれていることを喜びました。昭和7年(1932年)、83歳になった西園寺は人生最後の京都訪問を行い、その際、立命館大学広小路校地を訪問先の一つに選んだ際、校舎ホールに飾ってある自筆の『立命館』の扁額に気づき、しばらく目を留めたといわれています。この扁額のオリジナルは、学校法人立命館総長室と中川会館玄関に掲げられています。

その他にも、キャンパス内には西園寺にゆかりのある品々が残されています。立命館大学衣笠キャンパス内には、昭和10年(1935年)に西園寺が立命館大学に寄贈した山梔子・南天竹が植栽されています。また、立命館大学西園寺記念館の庭園には、かつて西園寺の東京駿河台本邸に置かれ、のちに学校法人立命館に寄贈された石灯籠が設置されています。

西園寺が没した昭和15年(1940年)に立命館大学は、創立とその後の教育に大きく貢献した西園寺公望を立命館学園の「学祖」とする法人決議を行いました。西園寺家と立命館大学の交流は現代も続いており、大学の行事に西園寺家の人々が出席しています。

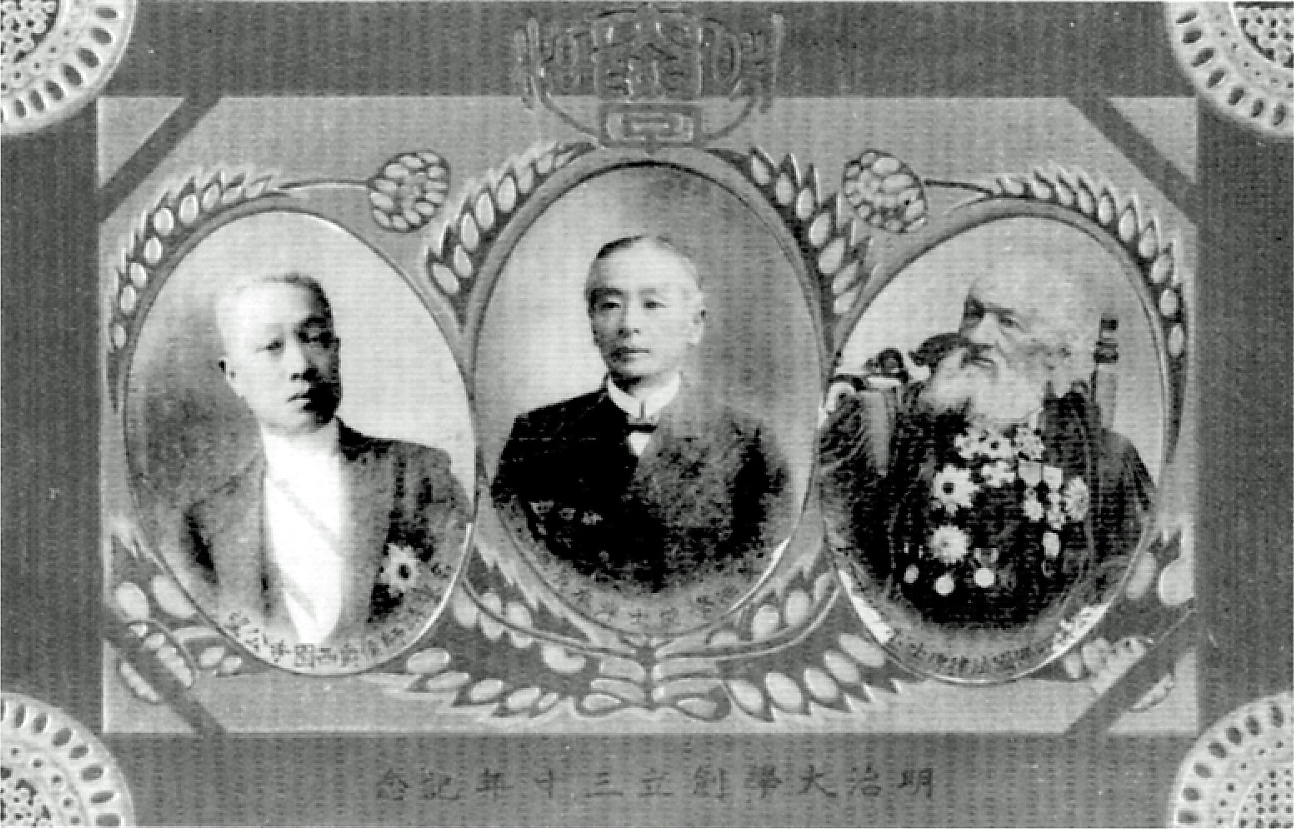

- 京都帝国大学

明治27年(1894年)、文部大臣に就任した西園寺が「高等教育の拡張計画」を立案しました。この計画の第一項には、東京帝国大学と連携し、国家の需要に応えられる高等教育機関を京都にも設置することの必要性が挙げられました。これに基づいて省内に設置された京都帝国大学「創立準備委員」が明治30年(1897年)に「京都帝国大学ニ関スル件」(大学設置令)を公布し、京大創設の流れが固まりました。当時、文部省専門学務局勤務から文部大臣秘書官として西園寺文部大臣直属となり、西園寺の私設秘書でもあった中川小十郎が、京都帝国大学初代事務局長に任命され大学業務を総括しました。また、建学当初より「自由の学風」を学是としている同大学は、ともに西園寺と中川が学問の精神として掲げた「自由」を共通の理念として有している立命館大学と、平成19年(2007年)に学術交流および産官学連携事業に関する大学間協定を締結しました。

- 明治法律学校

明治14年(1881年)、フランス留学中に西園寺と仲間同士だった岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操らが創設した明治法律学校(明治大学の前身)の講師に迎えられ、行政法の講義を担当するとともに法論会の会長にもなりました。同校での講義は『東洋自由新聞』社長を辞任した後もしばらく続き、翌年3月に伊藤博文の随員として渡欧するときにやめたといいます。その後は明大関連の行事(創立30周年記念式など)に時々姿を見せ、晩年に至っても名誉教授の肩書を保持し続けました。

同校が発行した『明法雑誌』第1号では創設者の一人として扱われたり、明治法律学校設立ノ趣旨に岸本らと連名されていること、『20世紀日本人名事典』『新訂 政治家人名事典』などに明治大学の創立者と記載されていますが、明治大学公式サイトには西園寺は創立者として掲載されておらず、同大学教授の論文が掲載された大学史の出版物においても創立者ではなく功労者、協力者として扱っています。

- 日本女子大学

明治34年(1901年)、女子大学設立の援助を求め頻繁に中川小十郎邸を訪れていた成瀬仁蔵を後援し、日本女子大学校の設立発起人、創立委員に就任しました。中川を日本女子大学校創立事務幹事嘱託に置きました。

7. 人物と逸話

7.1. 家族と私生活

西園寺は生涯結婚せず、正妻を持ちませんでした。しかし、4人の女性を事実上の妻としました。

- 小林菊子

元新橋の芸者・玉八で、明治14年(1881年)にお座敷で出会いました。父親は尾張竹腰氏の家老、高野瀬和人でした。気品のある美人であり、機転も利く女性でした。西園寺と同居していた時代は、二階に同居していた中江兆民の世話もしていました。西園寺の公使時代には彼の母親である斐子と同居しています。娘の新子をもうけました。菊子は大磯の西園寺別邸の主人であり、西園寺が京都や興津で生活するようになると疎遠になっていきました。大正6年(1917年)に大磯の別邸が池田成彬に売却された後は、娘の新子とその夫の八郎の邸宅の近くに住むようになりました。以降、西園寺と会うことはほとんどありませんでしたが、西園寺が死の床についた昭和15年(1940年)6月14日に面会しています。昭和16年(1941年)1月16日、腎盂炎のため77歳で死去しました。

- 中西房子

元新橋・中村屋のふさ奴で、一女・園子をもうけました。駿河台の西園寺本邸に暮らしており、西園寺が「妻に似たものの」と形容し、新聞報道では「北の方」とも呼ばれました。

- 奥村花子

西園寺家の女中頭でした。大正8年(1919年)のパリ講和会議に西園寺が同伴させたことで話題となりました。吉野作造は花子を同行させたことを批判しています。また現地報道では「最もしとやかにして謙遜なる美人」「愛妾」などと評されました。大正13年(1924年)には女児加代子を出産しますが、公望は頑として自分の子として認めず、入籍させませんでした。加代子はその後花子の弟夫妻に養育されています。昭和3年(1928年)に西園寺家出入りの銀行員の子を妊娠し、執事の熊谷八十三、娘の園子、養子の八郎らが共同で花子を追放するよう西園寺に勧告し、3月2日に西園寺家から追放されました。しかし4月6日には実母とともに坐漁荘を訪問する事件を起こしています。その後花子は腹膜炎にかかり、昭和4年(1929年)2月3日に死亡しました。

- 漆葉綾子

京都の大泉寺住職漆葉寶雲の娘で、一度は結婚して子を産んだものの離縁となっています。華道・茶道・琴に通じ、花子が女中頭を務めている時期に西園寺家に仕え始め、花子とは確執もありました。花子の跡を継いだ女中頭の八木悦子とも反目し、ともに辞めると申し出たところ、西園寺は「お前に行かれてはこちらが困る」と言って八木悦子のみを解雇しました。その後女中頭となり、若い女中や看護婦、男性警官までがいじめの対象となり、西園寺が調停するという事件も起きています。

西園寺の子として、小林菊子との間に娘の新子(明治20年(1887年)生)をもうけました。西園寺は2歳になった頃から英語かフランス語を学ばせようと考えるなど教育に熱心でした。養嗣子八郎と結婚し、公一、不二男など三男三女を産みましたが、大正9年(1920年)にスペイン風邪で死去しました。西園寺は「さつぱり解けて仕舞けり雪不とき」と哀悼の句を詠んでいます。中西房子との間には娘の園子が生まれ、高島正一に嫁ぎました。元子は西園寺の養女です。養嗣子として、旧長州藩主毛利元徳の八男である八郎を明治32年(1899年)に迎えました。第2次桂内閣の秘書官を務めた後宮内省に入り、皇太子裕仁親王の欧州訪問などに随行しました。しかし新子の死後、八郎が西園寺と提携関係にある牧野内大臣排斥の動きに加わったこともあって、西園寺との関係は悪化しました。大正11年(1922年)以降は手紙も極めて簡単なものになっていきましたが、西園寺に対する風当たりが強くなると、次第に関係は改善されています。親友であった光妙寺三郎が死ぬと、その遺児である三三郎(後の東屋三郎)を引き取って養育しました。また一族である橋本実斐も一時養育しました。二人は普段、八郎とともに暁星学校の寄宿舎に入っていましたが、週末ごとに西園寺家に滞在していました。

7.2. 人柄と著名な逸話

- 政治家となることを勧められた際、西園寺は「政治家は常に思うところを言うことはできず、時に嘘を言わねばならない」と否定的でした。するとフランス留学時代の恩師アコラスは「日本の政治家は時に嘘をつくだけでいいのか、フランスの政治家は常に嘘をついている」と大笑いしたといいます。二人の関係は極めて親密であり、西園寺はアコラスとクレマンソーが極秘で政治的パンフレットをフランス国内に持ち込む必要があったときにはその運び屋役を務め、またアコラスの旅行の時にはその世話をしたといいます。

- 伊藤博文の邸宅を尾崎行雄と訪れた際に、伊藤が席を外すと、「政治などというものは、ここの親爺のような俗物のやることだ」と吐き捨てるように言ったという逸話があります。

- 明治天皇は西園寺の首相就任を「公卿から初めて首相が出た」と言って喜んだといいます。

- 参内する時以外はほとんど常に和装でした。

- 伊藤博文や井上馨に負けず劣らずの大変な女好きであり、花柳界では「お寺さん」として有名な通人であったといいます。

- 明治2年(1869年)、フランスへの留学生に推薦してくれた大村益次郎に礼を言うため彼の旅館を訪れる直前、親友の万里小路通房が駆け込んできて長談義となり、その間に益次郎は襲撃されるという事件が起こっています。

- フランスでの盲腸炎以来多病となり、たびたび大病に悩まされました。慢性的なリウマチ、糖尿病も持病でした。しかし逆に体に気をつけることになり、長寿に恵まれました。

- 非常に美食家であり、教皇庁訪問時には接遇担当者に料理通であると賞賛されています。西園寺家には高級料亭なだ万から料理人が派遣されていましたが、たいてい一年と続かず、4年続いたものが珍しがられるほどであったといいます。ステーキや鮭のバター焼などが好物でしたが、庶民的なサンマも好きでした。北大路魯山人も「たべものにはなかなかやかましい人」「通人」という観測を行っています。

- 1931年(昭和6年)から3年間、西園寺のお抱え料理長を西音松が務めています。西園寺の朝は、盃一杯の玄米を茶碗一杯の粥にするのがならわしで、米が割れているとだめで、一粒ずつピカピカしていないと食べなかったといいます。

- 私生活では極めて頑固で怒りやすい性格であり、家族が同じことを二度聞いてくると怒鳴り散らしたといいます。妻の一人である小林菊子は「叱られまいとすれば並大抵の苦労ではなく、よくできても口でほめるようなことはせず、それがあたりまえだと思っている人」と回想しています。

- 大変な読書家でもあり、近衛文麿は「漢籍についてはそこらの学者でもかなわない」と評しています。またフランス語・英語の書籍に関しても蔵書としており、現在は立命館大学の西園寺文庫に収められています。

- ただし伝統的な公家の基礎教養である和歌はあまり得意ではなく、『蜻蛉集』の際に翻訳した和歌にも基本的な事実誤認が複数含まれているといいます。

- 護身用に長大な杖や鉄芯で補強された杖を使用していたといいます。

8. 歴史的評価

8.1. 全体的な評価と肯定的な見方

西園寺公望は、聡明で国際的な視野を持ち、学識が深く、文化的にも洗練された人物であるという評価が定着しています。彼は民主主義の潮流を支持し、自由主義的な立憲政治の擁護者として、日本の政治と社会に多大な貢献をしました。特に、立憲君主制の原則に基づき、天皇が直接政治に関与してその権威を低下させることを防ごうとした姿勢は高く評価されています。昭和天皇の「立憲君主として、臣下の決定に反対しない」という信条は、西園寺の影響であるとされています。

外交面では、明確な国際協調派であり、「世界の大勢」を常に意識し、イギリスやアメリカ合衆国との協調を重視しました。彼が唱えた「世界の日本」という外交思想は、狭いナショナリズムに陥りがちだった当時の日本において、先進的な視点を示していました。また、軍部が台頭し、国家主義が強まる中で、一貫して軍部の政治介入を抑制しようと努め、国際的な視点から日本の軍事拡張に反対し続けました。

8.2. 批判と論争

一方で、西園寺公望に対する批判や論争も存在します。例えば、原敬は『原敬日記』の中で、政友会総裁時代の西園寺を「意志案外強固ならず、且つ注意粗にして往々誤あり」と評し、政治的手腕に欠けていたと見なす見方もあります。しかし、伊藤之雄などの研究者は、西園寺が中立的な人物であることを周囲に認識させることで、その権威と影響力を保つという、円熟した政治的手腕を持っていたと反論しています。彼の「冷淡で物事に淡泊」というイメージは、自身が意図的に広めたものだとも指摘されています。

また、三浦梧楼は、西園寺が各派にバランスを取り、いずれに対しても中立的な存在と認識されることでその権威と影響力を保った政治手法を「政友会員に面会すれは三派連合(護憲三派)を称し、政友本党員に逢へは本党を称し、何等の定見もなく、元老の資格なし」と批判し、定見がないと見なされることもありました。斎藤内閣成立以降は次第に強硬派から疎まれるようになり、倉富勇三郎枢密院議長や平沼騏一郎枢密院副議長からはその引退や死を望まれるようにまでなりました。

彼の晩年の最大の課題は、軍国主義の台頭を食い止めることでしたが、最終的にその影響力にも限界があり、日本の戦争への傾倒を完全に防ぐことはできませんでした。この点は、彼の政治的限界として議論されることがあります。

9. 栄典

9.1. 日本の栄典

- 爵位

- 侯爵(1884年7月7日)

- 公爵(1920年9月7日、パリ講和会議首席全権の功)

- 勲章

- 勲三等旭日中綬章(1882年3月11日)

- 勲二等旭日重光章(1888年5月29日)

- 勲一等瑞宝章(1895年6月21日)

- 旭日大綬章(1896年6月5日)

- 旭日桐花大綬章(1907年9月14日)

- 大勲位菊花大綬章(1918年12月21日)

- 菊花章頸飾(1928年11月10日)

- 記念章・賞杯

- 金盃一組(1898年6月29日、1909年7月21日、1912年6月18日、1934年4月29日、1928年11月10日)

- 韓国併合記念章(1912年8月1日)

- 大礼記念章(大正)(1915年11月10日)

- 御紋付銀盃(1918年1月11日、1928年1月16日、1938年1月15日)

- 帝都復興記念章(1931年5月1日)

- 紀元二千六百年祝典記念章(1940年8月15日)

9.2. 外国からの栄典

西園寺公望が受けた諸外国からの勲章は以下の通りです。

- ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ大公国:二等白鷹勲章(1882年9月29日)

- バチカン:ピウス9世勲章グラン・クローチェ(1888年2月25日)

- オーストリア=ハンガリー帝国:1等鉄冠勲章(1888年5月9日)

- オランダ:オランダ獅子勲章(1891年3月16日)

- ドイツ帝国:赤鷲第一等勲章(1891年10月15日)

- ベルギー:レオポルド勲章グランドコルドン(1892年7月5日)

- オスマン帝国:一等メディジディー勲章(1894年3月8日)

- イタリア王国:聖マウリッツィオ・ラザロ勲章大十字騎士章(1896年3月6日)

- ロシア帝国:白鷲勲章(1896年3月17日)

- フランス共和国:レジオンドヌール勲章グラントフィシエ(1896年7月24日)、グランクロワ(1907年10月23日)

- スペイン王国:カルロス3世勲章グランドクロス(1896年11月10日)

- デンマーク王国:1等級ダンネブロー勲章(1898年2月10日)

- イギリス帝国:聖マイケル・聖ジョージ勲章ナイト・グランド・クロス (GCMG)(1906年3月3日)

- ロシア帝国:聖アレクサンドル・ネフスキー勲章大綬章(1907年10月30日)

- 大清帝国:頭等第二御賜双竜宝星(1907年12月17日)

9.3. 位階

彼が授かった位階を時系列に沿って示します。

- 従五位下(1852年12月20日)

- 従五位上(1853年1月27日)

- 正五位下(1854年1月22日)

- 従四位下(1854年1月22日)

- 従四位上(1855年1月22日)

- 正四位下(1856年2月5日)

- 従三位(1861年4月25日)

- 正三位(1862年1月5日)

- 正三位(1878年12月29日、位階に復す)

- 従二位(1893年12月11日)

- 正二位(1898年12月20日)

- 従一位(1940年11月24日、追昇)

10. 著書

- 『陶庵随筆』(1903年10月・新聲社、中公文庫、1990年、復刊2004年)

雑誌『世界之日本』に執筆した随筆をまとめたものです。表題の随筆のほか、「懐舊談」、「欧羅巴紀遊抜書」も収録されています。かつて西園寺邸で書生をしていた国木田独歩による編です。

11. 年譜

- 1849年12月7日(嘉永2年10月23日):清華家の徳大寺公純の次男として京都で誕生。

- 1850年(嘉永3年):公望と改名。

- 1852年12月20日(嘉永4年11月9日):従五位下に叙位。

- 1853年1月27日(嘉永5年12月18日):従五位上に昇叙。この年、西園寺師季の養子となる。

- 1854年1月22日(嘉永6年12月24日):従四位下に昇叙、侍従は元の如し。

- 1855年1月22日(安政2年12月5日):従四位上に昇叙、侍従は元の如し。

- 1856年2月5日(安政3年1月1日):正四位下に昇叙、侍従は元の如し。

- 1857年10月7日(安政4年8月20日):元服し、昇殿を聴され、右近衛権少将に転任。

- 1861年3月27日(文久元年2月17日):右近衛権中将に転任。

- 1861年4月25日(文久元年3月15日):従三位に昇叙、右近衛権中将は元の如し。

- 1862年1月5日(文久2年12月15日):正三位に昇叙、右近衛権中将は元の如し。

- 1868年1月3日(慶応3年12月9日):官軍参与を兼帯。

- 1868年1月28日(慶応4年1月4日):明治政府の山陰道鎮撫総督を兼帯。

- 1868年4月12日(明治元年3月20日):権中納言に転任。

- 1868年6月9日(明治元年4月19日):但馬府中裁判所総督兼帯。

- 1868年6月20日(明治元年閏4月5日):但馬府中裁判所総督から山陰道裁判所総督及び東山道第二軍総督に異動兼帯。

- 1868年7月10日(明治元年閏4月21日):参与を辞す。

- 1868年7月12日(明治元年閏4月23日):山陰道裁判所総督兼東山道第二軍総督より北国鎮撫使に異動兼帯。

- 1868年7月13日(明治元年閏4月24日):軍人として三等陸軍将に補す。

- 1868年8月1日(明治元年6月14日):北国鎮撫使から会津征討越後口参謀に異動。

- 1868年8月8日(明治元年6月20日):越後口大参謀に異動。

- 1868年12月11日(明治元年10月28日):新潟府知事に異動。

- 1869年2月15日(明治2年1月5日):新潟府知事を辞す。

- 1869年4月26日(明治2年3月15日):三等陸軍将を辞す。

- 1869年8月10日(明治2年7月3日):正三位権中納言の官位を返上。望一郎と名乗る。この年、私塾立命館を京都御所の邸内に開設。

- 1871年1月22日(明治3年12月3日):官費によりフランス留学のため、横浜より出航。ソルボンヌ大学で学ぶ。

- 1878年12月29日(明治11年12月29日):正三位の位階に復す。

- 1880年10月21日(明治13年10月21日):横浜へ帰航。

- 1881年1月:明治法律学校の講師に招聘される。

- 1881年3月18日:松田正久・中江兆民らと『東洋自由新聞』を創刊、社長に就任。

- 1881年4月8日:明治天皇の内勅により東洋自由新聞社長を辞任。

- 1881年11月24日:参事院議官補となり政府官僚として復帰。

- 1882年3月11日:勲三等旭日中綬章を受章。

- 1883年12月24日:参事院議官に転任。

- 1884年7月7日:華族令の施行により侯爵を受爵。

- 1885年2月14日:駐オーストリア=ハンガリー帝国公使として赴任。

- 1886年8月6日:法律取調委員を兼任。

- 1887年6月4日:駐ドイツ帝国公使に異動。

- 1887年6月28日:駐ベルギー公使を兼任。

- 1891年9月4日:帰国し、賞勲局総裁に就任。

- 1892年10月7日:民法商法施行取調委員長を兼任。

- 1893年4月13日:法典調査会副総裁(総裁は伊藤博文)に就任。

- 1893年11月13日:貴族院副議長に就任。

- 1893年12月11日:従二位に昇叙。

- 1894年5月10日:枢密顧問官及び賞勲局総裁を兼任。

- 1894年5月12日:貴族院副議長を辞す。

- 1894年10月3日:第2次伊藤内閣の文部大臣として入閣。

- 1895年6月5日:外務大臣臨時代理兼任。

- 1895年6月21日:勲一等瑞宝章を受章。

- 1896年4月3日:外務大臣臨時代理を解く。

- 1896年5月30日:外務大臣を兼任。

- 1896年6月5日:勲一等旭日大綬章を受章。

- 1896年7月:陸奥宗光と共に雑誌『世界之日本』(主筆・竹越三叉)を発行。

- 1896年9月18日:第2次松方内閣に外務大臣兼文部大臣として留任。

- 1896年9月22日:外務大臣を辞す。

- 1896年9月28日:文部大臣を辞す。

- 1896年11月5日:法典調査会副総裁を辞す。

- 1896年11月29日:渡仏。

- 1897年10月5日:帰国。

- 1898年1月12日:第3次伊藤内閣の文部大臣として入閣。

- 1898年1月21日:法典調査会副総裁(総裁は伊藤博文)を兼任。

- 1898年3月30日:法典調査会副総裁を辞す。

- 1898年4月30日:文部大臣を辞す。

- 1898年12月20日:正二位に昇叙。

- 1899年:大磯に別荘(隣荘)を構える。

- 1900年10月27日:枢密院議長に就任、以て第4次伊藤内閣の班列となる。内閣総理大臣臨時代理となる。

- 1900年12月12日:内閣総理大臣臨時代理を解く。

- 1901年5月2日:内閣総理大臣臨時代理となる。

- 1901年5月10日:内閣総理大臣臨時代理から内閣総理大臣臨時兼任となる。

- 1901年5月14日:大蔵大臣臨時兼任。

- 1901年6月2日:第1次桂内閣発足により、内閣総理大臣臨時兼任と大蔵大臣臨時兼任を解く。

- 1903年7月13日:枢密院議長を辞す。

- 1903年7月14日:立憲政友会総裁に就任。

- 1906年1月7日:内閣総理大臣に就任(第1次西園寺内閣)し、文部大臣臨時を兼任。これ以降、桂太郎と交互に組閣し、桂園時代と呼ばれる。

- 1906年3月3日:外務大臣臨時兼任。

- 1906年3月27日:文部大臣臨時兼任を解く。

- 1906年5月19日:外務大臣臨時兼任を解く。

- 1906年8月30日:外務大臣臨時兼任。

- 1907年9月14日:勲一等旭日桐花大綬章を受章。

- 1908年7月14日:内閣総理大臣を辞す。

- 1911年8月30日:内閣総理大臣に就任(第2次西園寺内閣)。

- 1912年12月21日:内閣総理大臣を辞職。前官礼遇を受ける。

- 1913年:京都の清風荘に隠棲。

- 1914年6月18日:政友会総裁を辞任。

- 1917年:大磯の別荘(隣荘)を池田成彬に売却。

- 1918年12月21日:大勲位菊花大綬章を受章。

- 1918年12月27日:帝国経済顧問に就任。

- 1919年1月11日:パリ講和会議全権に任命。1月14日に渡仏、7月19日まで滞在、8月23日に帰国。静岡県庵原郡興津町(現静岡市清水区興津清見寺町)に別荘(坐漁荘)を建設し、主な居住地とする。以後政財界の要人が頻繁に興津の西園寺の元を訪れるようになり、「興津詣」(おきつもうで)という言葉が生まれる。

- 1920年9月7日:公爵に陞爵(パリ講和会議首席全権の功)。

- 1928年11月10日:菊花章頸飾を受章。

- 1937年10月13日:帝国経済顧問を辞す。

- 1940年11月24日:薨去。

- 1940年11月25日:特旨によって従一位追昇。

- 1940年12月5日:国葬。遺言の指示通り、書簡、資料類が焼却される。

- 1941年1月7日 - 18日:東京日本橋の三越百貨店で「西園寺公を偲ぶ展覧会」開催される(主催 読売新聞社、協賛 立命館大学、後援 外務省、文部省)。

12. 家族と系譜

12.1. 親族

西園寺公望の実父は右大臣・徳大寺公純、実母は千世浦斐子(宇佐神宮の社家末弘氏の正親盛澄の娘、後に正心院)です。実兄には、3度にわたって侍従長となり、内大臣や宮内大臣も務めた徳大寺実則がいます。弟には学校法人立命館理事の末弘威麿、住友財閥を継いで第15代住友吉左衛門を襲名し長く財界に君臨した住友友純(隆麿)がいます。

養父は西園寺師季、養子(養嗣子)は西園寺八郎です。孫には西園寺公一と西園寺不二男がおり、曾孫には西園寺一晃、西園寺彬弘、西園寺公友、西園寺祥子、西園寺裕夫がいます。

12.2. 妾と子供たち

西園寺は生涯結婚せず、正妻はいませんでしたが、4人の女性を事実上の妻(妾)としました。

- 小林菊子

元新橋の芸者・玉八で、明治14年(1881年)に西園寺が出会いました。彼女は気品のある美人で機転が利く女性でした。西園寺の公使時代には彼の母である斐子と同居し、娘の新子をもうけました。

- 中西房子

元新橋・中村屋のふさ奴で、一女・園子をもうけました。

- 奥村花子

西園寺家の女中頭でした。大正8年(1919年)のパリ講和会議に西園寺が同伴させたことで話題となりました。大正13年(1924年)には女児加代子を出産しますが、公望は頑として自分の子として認めず、入籍させませんでした。昭和3年(1928年)に西園寺家出入りの銀行員の子を妊娠し、執事の熊谷八十三、娘の園子、養子の八郎らが共同で花子を追放するよう西園寺に勧告し、西園寺家から追放されました。その後、昭和4年(1929年)2月3日に病のため死去しました。

- 漆葉綾子

京都の大泉寺住職漆葉寶雲の娘で、一度は結婚して子を産んだものの離縁となっています。華道・茶道・琴に通じ、花子が女中頭を務めている時期に西園寺家に仕え始め、花子とは確執もありました。花子の跡を継いだ女中頭の八木悦子とも反目し、ともに辞めると申し出たところ、西園寺は「お前に行かれてはこちらが困る」と言って八木悦子のみを解雇しました。その後女中頭となり、若い女中や看護婦、男性警官までがいじめの対象となり、西園寺が調停するという事件も起きています。

西園寺の子供たちは以下の通りです。

- 新子

明治20年(1887年)、小林菊子との間に生まれた娘です。西園寺は彼女の教育に熱心で、幼い頃から英語やフランス語を学ばせようと考えていました。養嗣子の西園寺八郎と結婚し、公一、不二男など三男三女を産みましたが、大正9年(1920年)にスペイン風邪で死去しました。

- 園子

中西房子との間に生まれた娘で、高島正一に嫁ぎました。

- 元子

西園寺の養女です。

- 八郎

毛利元徳(旧長州藩主)の八男で、明治32年(1899年)に西園寺の養子となりました。第2次桂内閣の秘書官を務めた後、宮内省に入り、皇太子裕仁親王の欧州訪問などに随行しました。

その他、西園寺は親友の光妙寺三郎の遺児である三三郎(後の東屋三郎)や、一族である橋本実斐を一時引き取って養育しました。

西園寺家は、藤原公実の子・通季を始祖とし、西園寺の家名は通季の曾孫の公経が建立した寺の名前に由来しています。なお、西園寺・徳大寺の両家は藤原公季を始祖とする藤原北家閑院流の家系です。ただし、血筋の上では、公望は東山天皇の男系七世子孫(東山天皇の孫(閑院宮直仁親王の子)で鷹司家を継いだ鷹司輔平の男系後裔)です。

13. 関連作品

- 映画

- 『スパイ・ゾルゲ』(2003年、演:大滝秀治)

- テレビドラマ

- 『落日燃ゆ』(2009年、テレビ朝日、演:大滝秀治)

- 漫画

- 『昭和天皇物語』(2017年から小学館『ビッグコミックオリジナル』連載) - 作画 能條純一:原作 半藤一利『昭和史』、脚本:永福一成、監修:志波秀宇

14. 関連項目

- 華族

- 雨声会

- 原田熊雄

- 勝沼精蔵 - 西園寺公望の主治医。後に名古屋大学学長。

- 日本最後の一覧 - 「元老」の項目に西園寺公望の名前が記載されています。

- 桂園時代

- 第1次西園寺内閣

- 第2次西園寺内閣